年代政論節目主持人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王盈彬,蔡榮裕寫的 誰不怕死?疫情下的深度心理學想像 和unknow的 矢板明夫在台灣「說三道四」(博客來獨家簽名版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站汪笨湖_百度百科也說明:汪笨湖(1953年-2017年2月16日),台灣作家及節目主持人。 ... 汪笨湖曾在華視過主持人和策劃,大愛當過製作人,三立電視台擔任過戲劇監製,也在年代MUCH TV擔任執行 ...

這兩本書分別來自薩所羅蘭分析顧問有限公司 和八旗文化所出版 。

國立臺灣大學 新聞研究所 王泰俐所指導 蔡佳萍的 網路直播新聞談話性節目內容製作與互動參與 (2020),提出年代政論節目主持人關鍵因素是什麼,來自於網路直播、新聞談話性節目、擬社會互動、參與觀察。

而第二篇論文國立臺灣大學 國家發展研究所 陳明通所指導 林秉儀的 首次政黨輪替後臺灣民眾對報紙與電視媒體的信任變遷及原因探索~2001-2014年四波調查的分析 (2016),提出因為有 政黨輪替、政黨傾向、媒體信任、傳統主流媒體、報紙與電視媒體的重點而找出了 年代政論節目主持人的解答。

最後網站hosts - 亞斯音樂藝術則補充:黃馨儀Cindy. 中、台、英、日. 曾任:. <繽紛年代>節目主持人. <世足看年代>單元主持人. 壹電視<壹級娛樂>外景主持人. 現任:. 年代新聞台主播.

誰不怕死?疫情下的深度心理學想像

為了解決年代政論節目主持人 的問題,作者王盈彬,蔡榮裕 這樣論述:

透過深層心理分析,讓疫情紛亂下的臺灣社會多一份安定的力量! ◎疫情心理重建,是一種社會同理的過程,也是化解分歧對立、增進彼此包容的路徑。 ◎推演潛意識的運作模式,再回到意識層面,互相琢磨,並與台灣在地疫情經驗與實況接軌。 ◎給一般民眾、給第一線醫護相關人員、給醫療心理相關專業人員,從不同面向相互討論與包含。 《中華民國醫師公會全國聯合會》在疫情初期成立「新冠疫情身心壓力照護專案」,本書即是相關文章的集結出版。 心理的傷很難一眼看穿,如何在重大壓力下, 仍可以保持想像力,並不是一件容易的事。 理論上所涉及的深度心理學, 借用精神分析的概念和經驗

, 對於那些不再只是「完整客體」的經驗, 而是生命早年經歷生死攸關的心碎經驗下, 當年焦慮和憂鬱的多重變型, 至今仍如何流連忘返, 並影響著疫情下的適應? 疫情不只衝擊生理健康,也衝擊心理健康, 但卻經常被人忽視,我們要活著, 充滿和諧與希望的活著。 雖然人性如此複雜,但我們不因此而避開, 而是一步一步給自己機會, 當你給自己機會,也給他人機會, 就有機會找到更多的話來說它, 因為它的變化是多樣的。

年代政論節目主持人進入發燒排行的影片

博愛座,誰先坐?

還是這種制度早就該被廢除?

國際博愛座分類學權威現身說法

試圖找出最佳搭乘制度

長年搭乘大眾運輸的資深乘客

不擇手段說到坐到

廣大的庶民對於博愛座制度

又是如何看待?

主持人 視網膜

林北頌醫師 嚎哮排演 蕭東意

湛不助 嚎哮排演 黃建豪

《國民博愛座標準坐姿》示範員 眼肉芽 黃斑部

《博愛座分類帽》實驗者 瞳鈴眼 動眼神經 颱風眼

街訪人員 颱風眼 遠視眼

製作人 丹鳳眼 動眼神經

編導 感光細胞

企劃編劇 動眼神經 丹鳳眼 黃斑部 颱風眼

視覺美術 感光細胞

攝影 感光細胞 瞳鈴眼 淚腺 睫毛

後製剪輯 感光細胞 瞳鈴眼 淚腺

#博愛座 #讓座 #廢除博愛座 #大眾運輸 #捷運 #台鐵 #高鐵 #公車 #交通部

#老弱婦孺 #孕婦 #名嘴 #政論節目 #眼球中央電視台 #視網膜 #嚎哮排演

【眼球員工社群帳號攏底加】

https://eyectv.soci.vip

【納貢擁有眼球商品,一同壯大官媒】

https://www.cccreative.tv

【立即訂閱官媒YouTube頻道,並加入會員】

https://eyectv.pse.is/JAN9M

網路直播新聞談話性節目內容製作與互動參與

為了解決年代政論節目主持人 的問題,作者蔡佳萍 這樣論述:

新傳播科技的持續發展為媒體景觀帶來許多改變,行動裝置、行動數據普及,讓收看網路直播成為當代社會中重要的趨勢之一,許多媒體陸續運用串流直播媒介於各平台製作新聞談話性節目,本研究以Yahoo TV直播新聞談話性節目「彭博士觀風向」為研究對象,運用參與觀察法與深度訪談法,探究網路直播新聞談話性節目製作單位如何運用網路特性以及新傳播科技進行內容產製。本研究另以擬社會互動論為理論基礎,了解節目使用者收看網路直播新聞談話性節目的收看動機與互動模式,深度訪談觀看「彭博士觀風向」的使用者。研究結果發現, 收看直播的網友會對節目主持人、協助管理員有不同程度與類型的擬社會互動,網友也會透過直播聊天室的收看,對聊

天室中出現的訊息產生「認知型擬社會互動」,並且成為其是否願意參與的因素之一,形成動態、網友相互影響的參與循環。

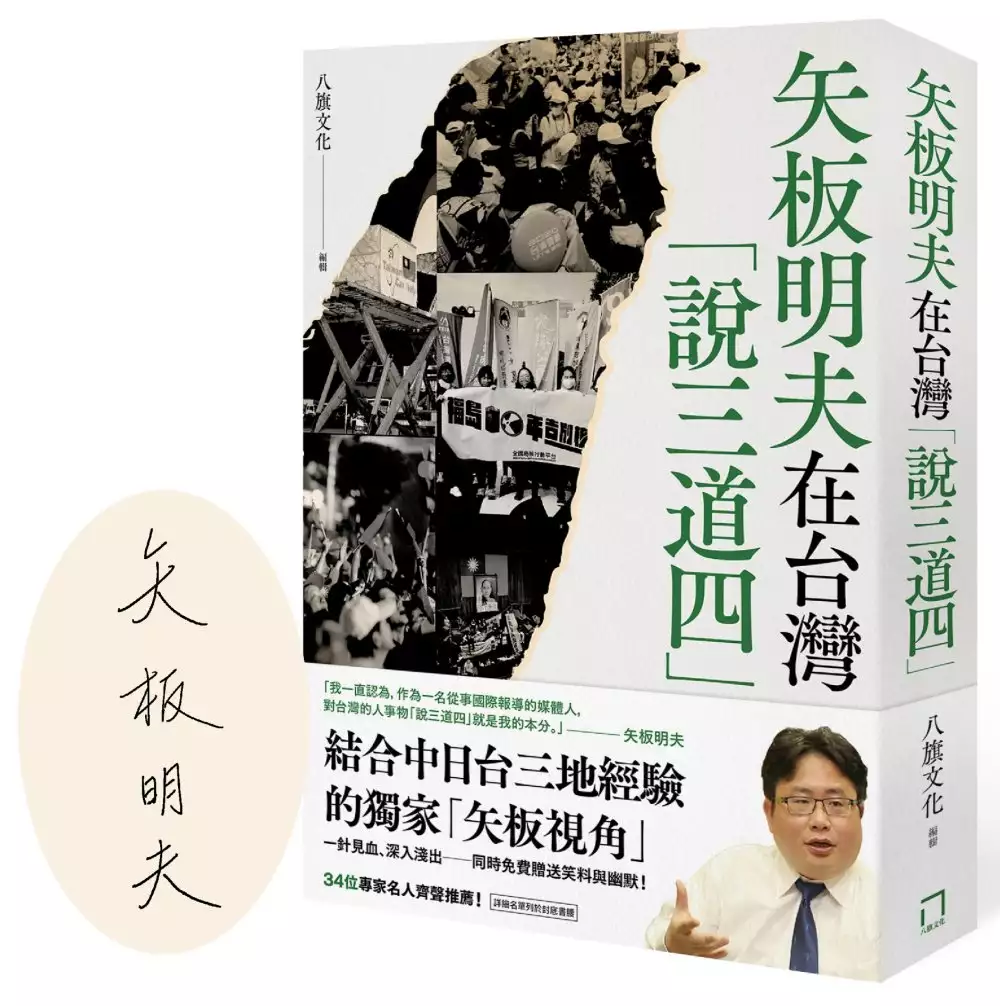

矢板明夫在台灣「說三道四」(博客來獨家簽名版)

為了解決年代政論節目主持人 的問題,作者unknow 這樣論述:

「我只能說:矢板先生的見解一針見血,真的醍醐灌頂!」 ◆ 一個日本媒體人為何可以對台灣議題說三道四? 結合中日台三地經驗的獨家「矢板視角」, 再再顛覆台灣人的三觀! ◆ 中國問題專家!日本問題專家!台灣問題專家! 集三者於一身,分析一針見血、深入淺出── 同時免費贈送笑料與幽默! 這一兩年來,無論你打開電視或透過手機看YouTube影片、滑Facebook貼文,以及進入clubhouse語音聊天室,都可能碰上矢板明夫在那裡活躍暢談,以獨有的「矢板風」,既犀利又幽默地點評和台灣相關的各種時政或社會議題。他的評論引起大量讀者共鳴,紛紛留言按讚,不過,他的台灣價

值和本土立場,也導致部分政治人物加以批評:一個日本人怎麼可以對台灣的事務說三道四? 矢板明夫是何許人也?他對台灣事務的「說三道四」為何引發兩極反應?簡言之,矢板明夫是一位最了解中國、中共,又真心熱愛台灣的日本媒體人。他的評論總是一針見血,可以把複雜的政治講得簡單明瞭,也讓你在警醒和恍然大悟的同時放聲大笑。目前是日本《產經新聞》台北支局長的矢板明夫,儘管2020年才來台駐站,但橫跨中國、日本和台灣三地的獨特身分,讓矢板可謂是最懂三地的第一人! ▋黑五類的兒子,成為深諳中日台局勢與文化的觀察家! 矢板在1970年代出生於中國天津,是日本戰後遺孤第二代。

在他十五歲那年,因為日中建交,一家人才有機會從黑五類的家庭身分中翻身並回到日本。之前的中國人青少年矢板,因為生活於橫跨文革後期和改革開放的前期,在強烈對比之下,還以為「生活在中國是最幸福的事情」。回到日本之後,他才愕然發現自己的無知。 原先一句日文都不會的矢板,透過苦讀考入日本一流學府慶應義塾大學文學部,畢業後進入松下政經塾第十八期,專攻中國的政治、歷史和文化,後改行當記者並派駐北京擔任《產經新聞》駐中國總局的特派員十多年,成為日本的中國通。由於切身體驗中日兩國在政治制度和社會文化上的巨大差異,矢板寫出暢銷書《曾經以為中國最幸福》,向世人傳達真實的中國樣貌。 只

有在中國長大的矢板才能夠對中國與共黨有如此清醒深刻的認識。除此之外,矢板和台灣也有深厚淵源。他的祖母在戰後輾轉來台,而他也曾於1997年到台灣研究台灣民主化的過程;後來他成為台灣女婿、來台駐站,更有機會近距離觀察深受中日兩國文化影響的台灣社會。 ▋就是這樣的「說三道四」,才能對台灣人真正受用! 然而,日本人究竟可不可以對台灣事務說三道四?矢板認為,當然可以、而且必須如此!矢板明言,身為一名長期從事國際報導的媒體人,派駐台灣的他對台灣的人事物說三道四,本來就是他的本分。 本書收錄逾八十篇矢板對台灣事務的「說三道四」。從台灣政治、外交處境,以及台灣內部

的社會文化現象,矢板以外部的視角結合在地的語言,為讀者一一點評他所看到的台灣,令讀者一點就通、紛紛按讚留言: ★「矢板的分析,既有客觀、銳利、博學的一面,還有很可愛的一面。」 ★「我只能說:矢板先生的見解一針見血,真的醍醐灌頂!」 ★「矢板先生真是奇才!百年不遇的一個人,日本、台灣、大陸都有先生的特殊舞臺!」 ★「全球真正最暸解中國、漢語文和中共的人太少了。矢板桑算是和明居正老師一樣是全球頂尖的中國專家。」 ★「有學問,有智慧,嘴巴張開就知道有多少墨水。」 ★「矢板先生著實令人好奇,日本人又說得一口近京片子,卻『打著紅旗反紅旗』,對中日台

又深刻理解,有幽默感、自由敢言。超讚的!」 ★「每次聽完矢板先生的獨特分析觀點後,就有種難以言喻又豁然開朗的『啊!原來如此!』」 ★「矢板先生的發言,總覺得聽得不夠。幾天沒見他上節目,就到處找。身在國外,無法買到他的書。回台灣一定立刻買。」 ★「矢板先生令人尊敬的地方就是他的誠懇及正義感,還有他非常有見識!見事明白,非常有見地!」 ★「太喜歡矢板了。坦率、幽默、睿智、寬博、溫和,同時滿懷激情。想請他喝酒,聽他嘮嗑。」 ★「感謝矢板先生對台灣的關心和正義。歷史的暗片要抽絲剝繭,政治的井既深又黑,要發掘見光不容易!!台灣有矢板先生是福氣!!」

從台灣政黨的政治路線發展、中國對台灣的影響與威脅,乃至「台日友好」背後的實際發展情況,矢板的「說三道四」是台灣紛雜的意見市場中難能可貴的聲音。他的點評言之有物、深入淺出,更充溢著滿滿的台灣價值。矢板為台灣著想而發聲的心意與建議,在本書不僅表露無疑,更值得我們關注。 34位專家名人齊聲推薦(按姓氏筆畫排列) 王立|FB「王立第二戰研所」版主 朱宥勳|作家 余莓莓|綠色和平廣播電台「莓莓新聞爆米香」主持人 吾爾開希|中國民運人士 李志德|鏡文學副總編輯 李桐豪|記者 汪浩|國際政經專家 沈旭暉|國立中山大學政治所副

教授 沈伯洋|國立台北大學犯罪學研究所助理教授 沈榮欽|加拿大約克大學副教授 周玉蔻|資深媒體人 明居正|國立台灣大學政治學系名譽教授 胡忠信|歷史學者 胡采蘋|財經作家 范疇|作家 夏珍|《風傳媒》總主筆 張宇韶|兩岸政策協會研究員兼副秘書長 張國城|台北醫學大學通識中心教授 粘迪舜|FB「粘拔的幸福碎碎念」版主 脫北者冰狼|FB「脫北者冰狼」版主 陳信聰|公共電視《有話好說》製作人兼主持人 陳凝觀|壹電視「年代向錢看」主持人 喬伊斯|「孟買春秋」版主 馮光遠|作家

黃兆徽|資深媒體人 黃清龍|《POP撞新聞》主持人 黃澎孝|前國大代表 楊斯棓|《人生路引》作者 廖筱君|三立新聞台「新台灣加油」前主持人 蔡依橙|「陪你看國際新聞」創辦人 蔡詩萍|作家 蕪菁雜誌|FB「蕪菁雜誌」版主 謝金河|財信傳媒集團董事長 顏擇雅|出版人

首次政黨輪替後臺灣民眾對報紙與電視媒體的信任變遷及原因探索~2001-2014年四波調查的分析

為了解決年代政論節目主持人 的問題,作者林秉儀 這樣論述:

兩千年臺灣首次政黨輪替,為民主的實質發展立下里程碑,本論文據此為起點;從2001到2014年,以這十四年為時間軸,重大事件為節點,鉅觀探討臺灣民眾對報紙與電視媒體的信任變遷及原因探索。 本研究發現十四年來,臺灣傳統主流媒體-報紙與電視的信任變遷趨勢,皆呈現信任比例不斷滑落,不信任比例持續攀升;何以臺灣歷經言論禁錮的年代,媒體的自由化卻沒帶來深度民主化,這十四年間臺灣社會裡什麼樣受眾的社群結構,不信任傳統媒體?背後隱藏哪種牢而不破的潛意識框架?筆者嘗試從臺灣閱聽眾的人口結構和社會屬性以及政黨傾向,以實證研究辨析這些變數,是否是影響媒體信任的因素。 而本論文的重要發現是,尤其臺灣民眾的「

政黨傾向」,深切影響信任報紙及電視媒體與否的關鍵。研究結果與過去國內不少相關文獻一致,皆指向政黨傾向泛藍認同者較相信傳統媒體;無庸置疑地,這與臺灣民主化前的政治歷史結構有關,且特定政黨偏好者較信任媒體,甚至延續到臺灣解嚴後近三十年,乃至政黨輪替後已進入民主成熟期,堪稱一特殊現象。但泛綠認同者就一定不信任媒體嗎?本研究發現泛綠認同者,對於信任報紙或電視媒體與否是具有差異性的,得推估當時執政當局是否是自己支持對象才能加以判斷。

想知道年代政論節目主持人更多一定要看下面主題

年代政論節目主持人的網路口碑排行榜

-

#1.尹乃菁:人物簡介,工作經歷,人物軼事,社會評論

是《尹乃菁點評台灣一周時事》的節目主持人,以條理清晰、分析周密著稱。 ... 記者、年代新聞台新聞部助理總監、News98廣播節目《世界一把抓》主持人、中天綜合台《今 ... 於 www.newton.com.tw -

#2.[討論] 選後年代好多政論節目都停播再見- HatePolitics板

新聞非常道下午2-4點去年年底收播播了242集年代向錢看20190107 轉到壹電視只. ... sleepsnow: 非常道的主持人大道奈緒蠻漂亮的 腿真的好看!! 於 disp.cc -

#3.汪笨湖_百度百科

汪笨湖(1953年-2017年2月16日),台灣作家及節目主持人。 ... 汪笨湖曾在華視過主持人和策劃,大愛當過製作人,三立電視台擔任過戲劇監製,也在年代MUCH TV擔任執行 ... 於 baike.baidu.hk -

#4.hosts - 亞斯音樂藝術

黃馨儀Cindy. 中、台、英、日. 曾任:. <繽紛年代>節目主持人. <世足看年代>單元主持人. 壹電視<壹級娛樂>外景主持人. 現任:. 年代新聞台主播. 於 www.arsmusic.com.tw -

#5.媒體棧- 藝人經紀

東風衛視節目主持【誰是撲克王】 MIN'T TV網路新聞【全球趨勢新聞】主播兼製作人 YouTube節目【藜恩會客室】 美食節目主持-【年代小確幸】 年代政論節目主持-【新聞 ... 於 www.media-chain.com.tw -

#6.【政論主持吊牌價】平秀琳跳槽翻倍追平劉寶傑謝震武月薪120 ...

攤開各台政論談話節目當家主持人酬勞行情,其中最高為主持年代《新聞面對面》的謝震武1集6萬元,每月可賺120萬元,接著是TVBS《國民大會》的于美人1集5.5 ... 於 tw.appledaily.com -

#7.李大華- 主持人|國立教育廣播電臺

國立教育廣播電臺教育開講節目主持人/製作人 ... 東森電視晚間新聞主播/製作人丶call-in政論節目製作、主持人 ... 年代電視關鍵年代節目主持人. 於 www.ner.gov.tw -

#8.年代向錢看來賓 - 健康貼文懶人包

《年代向錢看》是臺灣壹電視新聞台的新聞談話性節目,2011年起於年代新聞台每週一至週 ... pp9960: 年代向錢看從來賓到主持人都是鐵桿籃,只19F 114.36.174.153 ... 於 health.diningtagtw.com -

#9.年代向錢看- 我是凝觀,我們要搬家囉!... | Facebook

20:00要看年代much台的溫州一家人,向錢看看重播. 3 yrs Report. Ken Yin, profile picture. Ken Yin. 凝觀真是位非常用心的媒體人。感恩台灣有這麽棒的政論節目主持人 ... 於 m.facebook.com -

#10.年代主持人在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界

提供年代主持人相關PTT/Dcard文章,想要了解更多谷懷萱兒子、谷懷萱父親、政論節目女主持人有關漫畫與動漫文章或書籍,歡迎來動漫二維世界提供您完整相關訊息. 於 comicck.com -

#11.有心結、求重賞... 政論節目主持人大搬風背後真相曝光 - 噓!星聞

例如民視之前的彭文正和李晶玉,東森的劉寶傑、TVBS的趙少康或年代的謝震武,這些人簽的是年約,領的是高薪。 於 stars.udn.com -

#12.新聞面對面 - 维基百科

新聞面對面台湾电视政论节目语言监视编辑此條目需要擴充2015年4月15日请協助改善这篇 ... 謝震武:台灣律師、節目主持人,曾為同集團年代MUCH台《今晚誰當家》主持人。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#13.主持人- 自由的百科全書

文藝晚會、開閉幕儀式等現場節目,以及宗教或民俗儀式的主持人,稱為「司儀」。 ... 隨著1990年代,政論節目和烽煙節目的興起,一些香港的政論家和政論節目主持人也 ... 於 wikipediam.tw.wjbk.site -

#14.是良劑還是毒藥?角色曖昧的政論節目

有學者認為,台灣政論節目深受歡迎,是因為這類節目的主持人和名嘴,可「代替」觀眾抒發對政局的不滿,因此才會讓人看得欲罷不能。 提及《2100全民開講》、《大話新聞》、 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#15.新聞面對面主持人的八卦,PTT、MOBILE01

政論節目主持人 谷懷萱,去年11月與相識多年的體育主播徐展元相戀結婚,夫妻倆最近才剛結束克羅埃西亞的二度蜜月,未料女方18日突然宣布將拋下年代新聞... 於 gossip.mediatagtw.com -

#16.年代高峰會- 維基百科,自由的百科全書 - KFD.ME

《年代高峰會》(英語:News Summit)是臺灣年代新聞台的政論談話性節目,採錄影播出,為《周末新聞追追追》的改版、《新聞追追追》的姊妹節目。節目開播初期,主持人 ... 於 wiki.kfd.me -

#17.世新大學新聞系系友列表

徐慧玲:新聞系,現客家電視台主播。 陳園淳:夜間部新聞系編輯採訪組,現年代新聞台主播、節目主持人。 成豪:新聞系編輯採訪組 ... 於 shunews.shu.edu.tw -

#18.主持9年《新聞面對面》閃辭谷懷萱曝「天天哭、想結束生命」

年代 主播谷懷萱與知名律師謝震武搭檔主持《新聞面對面》9年,前年底嫁給大學 ... 昨(19日)她在臉書吐露心聲,驚爆主持政論節目那幾年其實她「天天哭. 於 tw.yahoo.com -

#19.蘇俄新聞傳播史論 - 第 68 頁 - Google 圖書結果

全俄羅斯廣插電視公司的行政辦公地點大門在經過整個 90 年代中期的歷練之後, ... 成為社會電視臺的著名政論節目主持人,亞庫金即成為葉利欽總統的新聞秘書( npe 叨叱 ... 於 books.google.com.tw -

#20.《年代向錢看》:節目特色歸納介紹,與作為孩子政治教育的 ...

《年代向錢看》是在壹電視與年代播放的,兩小時政論節目,通常一個小時 ... 往往不是從節目一開始就收看,所以在每段廣告之後,每次節目開始,主持人 ... 於 i-chentsai.innovarad.tw -

#21.謝震武、劉寶傑成電視台金雞母- 財訊- 財經雜誌- PChome 股市

雖說景氣不佳,還是有電視台靠著政論型節目、與深具魅力的主持人等「金雞母」入帳頗豐,特別以有線電視台表現最亮眼。其中像是由謝震武主持的年代《新聞面對面》、東森 ... 於 stock.pchome.com.tw -

#22.張啟楷現況在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

政論節目主持人 張啟楷返嘉尋陳立宏軌跡- 生活- 自由時報...2018年7月27 ... 班,曾擔任年代電視新聞部副總編輯、TVBS主持人、中天新聞台《張啟楷新聞 ... 於 astrologysvcs.com -

#23.媒體與政治~以年代電視台汪笨湖主持政論性叩應節目為例

本研究選擇汪笨湖所主持的政論性節目內容作為研究對象,主要是想找一個有明顯偏頗的政論性節目,在透過商業市場的運作後,是否還具有監督功能。以系統分析法, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#24.「新聞追追追主持人」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

安幼琪:現任年代新聞主播,年代《突發琪想》主持 ... ,2019年1月5日— 記者曾德蓉/台北報導〕九合一大選結束,政論節目重新洗牌,《新聞追追追》收攤,《年代向錢看》主持 ... 於 1applehealth.com -

#25.年代新聞台

年代 則以節目形式包裝新聞,除了重大議題是現場直播,其他錄影播出也將有編採人員 ... 顧名儀(2007年2月2日離職,曾任職TVBS,前中天新聞台主持人) ... 政論類節目. 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#26.《火線雙嬌》:台灣綜藝節目之一 - 中文百科知識

後來尹乃菁在年代電視台當助理總監,請鄭麗文從英國回來主持節目,當時她們 ... 這個節目是台灣第一個由兩位女主持人主持的政論節目,政論節目感覺比較 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#27.兩岸名嘴現象:啄木鳥或烏鴉? 文/張啟楷(中視「兩岸新 ...

文/張啟楷(中視「兩岸新新聞」、年代「新聞追追追」主持人) ... 從上世紀九十年代起,有線電視台加入傳播市場,政論節目成為觀眾的新寵,人民藉此參與公共事務。 於 www.sef.org.tw -

#28.政論節目相繼熄燈安幼琪鼻酸告別《追追追》 - 娛樂- 中時新聞網

九合一大選結束,政論節目也面臨大變動,先前有媒體報導《年代向錢看》主持人陳凝觀將到壹電視另起爐灶,該台相關政論節目僅剩謝震武獨撐大樑; ... 於 www.chinatimes.com -

#29.【藍營緊盯】林崑海癌逝牽動三立親綠走向練台生「微轉型 ...

林崑海過世後,三立電視台未來的政論節目色彩、政治利益等經營方向,引發 ... 上年代政論節目的藍營輔選人士舉例,以《新聞面對面》來說,因主持人、 ... 於 www.upmedia.mg -

#30.政論節目年代新聞《新聞面對面》主持人謝震武「壓力 - Zi 字媒體

他提醒後輩「念法律跟當律師完全是兩碼子事。」他建議可以到企業從事法務相關工作。法律系學生的優勢是邏輯訓練,在任何工作都很可以運用得宜。 於 zi.media -

#31.謝震武「10分鐘8字古語」批韓國瑜引熱議霸氣回 - 天天要聞

謝震武表示,作爲最資深政論節目主持人,希望對所有政治人物提出諍言。 ... 謝震武在年代政論節目《新聞面對面》上首先提到韓辦對於他24日批評的迴應,「非常感謝律師 ... 於 www.bg3.co -

#32.維基百科,自由的百科全書- 涂晨洋

涂晨洋(1971年11月29日),出生於台灣臺中市,台灣鄉土劇男演員、主持人。 ... 轉戰地方電視購物台,曾與台語天后-喬幼在「信吉衛星電視台」搭檔主持歌唱節目。2016年 ... 於 www.blitarkab.go.id -

#33.周玉蔻主持電視政論犀利風格挖出「辣新聞」

知名廣播主持人周玉蔻,接下電視政論節目主持棒,要走犀利風格,討論2020大選,挖出最「辣」的政治時事。周玉蔻說所謂的「辣」精神,有可能是內幕、秘 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#34.陳斐娟硬尬東森恩人搶時段- 024 - 259 - 周刊王

... 已婚經歷:曾任年代新聞台、東森財經台主播、三立電視《54新觀點》主持人、東風 ... 一名三立電視員工戲稱,陳斐娟應該是當下政論節目主持人,封殺最多來賓的紀錄 ... 於 reader.turnnewsapp.com -

#35.大家最喜歡哪一位政論節目主持人? | 記者快抄

image [討論] 大家最喜歡哪一位政論節目主持人? [即時新聞/記者快抄] 我最喜歡的應該是謝震武吧,偶爾會看新聞面對面滿喜歡他的主持風格。 於 ptt.islander.cc -

#36.地理·中国20220313 聊天说地·西游寻迹2

江红, 地理中国1013 陈天骄小姐的节目主持的有声有色,沃们很欣赏,也感谢 ... 龍的傳 , 走遍中国維護傳統有意義,遠離政論好心情·今天不想看隂險邪毒 ... 於 show.aikantube.com -

#37.7年政論節目收攤安幼琪終吐真心話…鼻酸哭了 - 自由娛樂

記者曾德蓉/台北報導〕九合一大選結束,政論節目重新洗牌,《新聞追追追》收攤,《年代向錢看》主持人陳凝觀將到壹電視另起爐灶,年代政論節目只剩 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#38.邪惡的見證者: 走出過往、銘記傷痛,德國的轉型正義思考

但是,不是每個德國人都能那麼勇敢面對奧斯威辛。 ... 德國最重要的政論談話節目《君特. ... 主持人姚赫問維斯,為什麼一般的德國人這麼不談集中營問題? 於 books.google.com.tw -

#39.民視每天狂K兩小時立場逆轉有內情電視台一邊罵政府衝收視 ...

反而是號稱「不藍不綠」的年代新聞台政論節目「新聞面對面」、「新聞追追 ... 尤其三立從下午到晚上有3個政論節目,每個節目從製作人到主持人都是徐 ... 於 www.storm.mg -

#40.年代向錢看...凝觀插話很討厭 - 志工爺爺

其他政論節目立場有夠鮮明的言論偏頗得跟什麼一樣擺明了就是要洗腦同溫層。向錢看過去最大缺點就是主持人話太多超愛插話的 這不是老爺爺我個人偏見喔 ... 於 stone1984.pixnet.net -

#41.民視多情城市線上看

故事從1960至1970年代九份、金瓜石繁榮興盛的年代說起,述說三個拜把兄弟如何赤手空拳打 ... 線上免費合法看第四台電視節目最方便的選台器,有直播新聞、政論、財經、 ... 於 ax.mobileadv.eu -

#42.新聞面對面 - 世界大典

新聞面對面是台灣年代新聞台的一個政論節目,主持人為謝震武律師,有時會單獨邀請政治人物來談論政治的問題。 於 worldpedia.miraheze.org -

#43.2022政論名嘴熱議| 人物| 口碑排名 - DailyView 網路溫度計

政論名嘴是政治事件及局勢的分析家和意見領袖,而言論自由的政論節目也因此孕育出許多具有高度聲量的名嘴。DailyView網路口碑透過《KEYPO大數據關鍵引擎》,觀測上萬個 ... 於 dailyview.tw -

#44.[直播]新聞追追追線上看-年代政論談話性節目實況 - 電視超人

節目名稱:新聞追追追-台灣政論節目. 節目介紹:新聞追追追是由年代新聞台製播的政治評論談話性節目,播出時間為每週一至週五晚上10點,由張啟楷、安幼琪擔任主持人。 於 isuper.tv -

#45.找政論節目男主持人相關社群貼文資訊

年代 向錢看停播- 遊戲基地資訊站。 TW.。 政論節目- 维基百科,自由的百科全书。 後者主持人及嘉賓主持必須有資料發表;前者則可只以聽眾來電為主要內容之一部分。 於 businesstagtw.com -

#46.曾和周玉蔻節目槓上謝震武還原「這樣說」… - Tvbs新聞

去年9月,日本一名男子藤井實彥跑到台南市去踹踢慰安婦銅像,當時年代政論節目《新聞面對面》討論這個議題時,主持人謝震武和來賓周玉蔻當場槓上, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#47.台灣作家作品目錄資料庫

... 並曾出任三立電視台戲劇監製、年代MUCH台執行董事等職。2002年,汪笨湖開始躍上幕前,於年代MUCH台擔任《台灣心聲》政論節目主持人,《台灣心聲》首創政論節目以台 ... 於 db.nmtl.gov.tw -

#48.政論節目主持人

大搬風後,各臺政論主持人都已就定位,49、50臺壹電視、年代有謝震武、陳凝觀和安 ... 立委羅淑蕾找政論節目主持人、前主播呂惠敏陪同出國考察,引發質疑,對此她說, ... 於 www.aquarhead.me -

#49.陳凝觀大道奈緒!新聞非常道:傾聽尊重來賓議題意見VS年代 ...

新聞非常道:傾聽尊重來賓議題意見VS年代向錢看:插嘴女王吐槽名嘴發言離題!電視財經政論記者主播主持人風格差異!節目流暢VS節奏打斷!UNOLIN政治新聞 ... 於 unolin.pixnet.net -

#51.突發琪想直播

突發琪想#安幼琪50台年代新聞首播:周一~周五晚間10點重播:首播 ... 主持人:安幼琪. 節目 ... 2019年11月24日Wayne Fu 政經, 政論, 節目, 隨選隨看. 於 1907-nuernberg.de -

#52.思想22: 走過八十年代| 誠品線上

思想22: 走過八十年代:《思想22》的專輯是「走過八十年代」。1970年代的台灣, ... 然而黨外的政論雜誌繼續出刊,《亞洲人》、《暖流》、《縱橫》、《政治 ... 於 www.eslite.com -

#53.第貳章文獻回顧考古篇:台灣政論節目十年流變

時事的談話性節目;而call-in 與否和主持人特色,只是顯示政論節目的互動程度 ... 黨長期壟斷媒體的行為;而後,自1990 年代中期以後,諸多地下電台(如. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#54.年代政論節目線上看 - Mike on Slow

頻道:年代新聞臺. 主持人:安幼琪. 節目介紹:政論談話性節目,每週一至週五22:00-24:00播出. ... 年代節目年代直播藝文饗宴節目表主播介紹北農戰術7/15日才生效? 於 www.mikeonslow.me -

#55.推薦政論節目『年代向錢看』 - Medium

幾年前,對於這節目的印象就是主持人拿著兩疊鈔票在甩,類似股市解盤、買理財保險之類的節目。沒什麼興趣。前陣子看到youtube演算法推薦的片段,點 ... 於 medium.com -

#56.年代政論節目主持人 - 產業貼文懶人包

年代 向錢看- 维基百科,自由的百科全书。 2019年10月16日,陳凝觀在節目中指控,「鳳凰網視頻」引用《年代向錢看》節目片段,不僅沒有標註影片來源,甚至將主持人陳凝觀的 ... 於 industry.arttagtw.com -

#57.新聞追追追女主持人

《 新聞追追追》(英語: News Chase )是臺灣年代新聞台的政論談話性節目,於2011年5月16日至2019年1月4日播出,是同台節目《新聞面對面》以外,最長壽的談話節目。. 節目 ... 於 ids-construction.ru -

#58.陳凝觀-年代向錢看-大道奈緒-新聞非常道-主持人風格對比#2 ...

陳凝觀-年代向錢看-大道奈緒-新聞非常道-插嘴吐槽離題-傾聽尊重發言-來賓記者主播名嘴主持人-財經政論談話性節目風格節奏差異。陳凝觀大道奈緒! 於 www.unolin.com -

#59.陳凝觀學歷陳凝觀 - Aozqkc

最愛主播&政論節目主持人:《年代向錢看》 陳凝觀 陳凝觀,女人打仗,臺灣新聞節目主持人。 曾經在香港擔任瑞士私人銀行香港助理副總裁。 【類型】:屬於智慧型美女~ ... 於 www.happyplannhool.co -

#60.化解反彈不成…黃健庭案綠營炸鍋!民視、三立 - 放言Fount ...

民視、三立、年代政論節目砲聲隆隆! ... 由於黃健庭案的反彈聲浪實在太大,《辣新聞152》節目主持人周玉蔻分析,這人事案不只送進立法院無法通過, ... 於 www.fountmedia.io -

#61.賀! 《讀者文摘》最受信任主持人獎謝震武蟬聯8年 - 年代電視

政論節目主持人 謝震武今年第八度拿下《讀者文摘》「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」獎,並且以44%的得票率大幅領先其他候選人。 於 www.eracom.com.tw -

#62.政府訊息於電視節目呈現之型態及案例研究 - 國家通訊傳播委員會

入報導、政論節目、一般談話節目、戲劇節目及生活資訊節目。由. 於政府宣導涉及政府出資、 ... 節目主持人、主講人或來賓所拍攝之廣告與節目內容有關聯性者,或雖無關. 於 www.ncc.gov.tw -

#63.張啟楷- 维基百科,自由的百科全书

2011年,任職年代新聞台政論節目《新聞追追追》主持人。2019年8月14日,任職東森財經新聞台政論節目《楷道論政》主持人。2020年5月25日,任職中時電子報網路節目《旗楷 ... 於 zh.wikipedia.org -

#64.王其/政論節目大爆炸的秘密計算

2016年總統大選的時候,台灣電視的政論節目大都集中在有線電視新聞區塊49-56頻道,各台都有指標節目主持人,例如三立的廖筱君、年代的謝震武,當年東森還 ... 於 www.i-media.tw -

#65.財經節目主持人 陳鳳馨:閱讀,是我路上的光 - 大人社團

螢幕形象知性、有時甚至犀利的政治評論家、財經節目主持人陳鳳馨,與其他生在1960年代的大人們沒什麼不同,也是個愛看漫畫的孩子。 於 club.commonhealth.com.tw -

#66.美聯儲加息股市回彈!加州議會否決暫停汽油稅 - 希望之声

【希望之聲2022年3月17日】(主持人:丁悅)節目時長:14分14秒. ◇ 節目提要. 美聯儲宣佈加息股市回彈. 加州眾議院民主黨議員否決暫緩汽油徵稅案. 於 www.soundofhope.org -

#67.TV 線上看電視

頻道:年代新聞台 · 主持人:謝震武 · 節目介紹:政論談話性節目,每週一至週五20:00至22:00播出 ... 於 tv.wfuapp.com -

#68.台灣向前行TWXQX 20220317 澤倫斯基美國會演說喊話拜登 ...

17 小時前 — 台灣向前行TWXQX 20220317 澤倫斯基美國會演說喊話拜登支援! 攻台機密文件才曝光國台辦放話制定祖國統一法! 藍委審核食瞎扯疫情死800多人. 於 twsv2021.17wtv.net -

#69.走了一個鄭弘儀政論節目將重洗牌? - 今周刊

且有別於其他政論性節目的主持人都具有鮮明政治立場,「新聞面對面」主持人謝震武更著重在掌控討論節奏,不訴求個人意見。年代新聞台公關部主任張怡榆 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#70.老闆跳上第一線內部地震不斷練台生搶救年代、壹電視大作戰

因為他們的爭議性,高層以為其他電視台不會挖角,沒想到竟然賭錯了,於是當民視招手,「正晶」飛奔而去,讓壹電視當下措手不及,原本余朝為有意挖角三立的政論節目主持人, ... 於 www.wealth.com.tw -

#71.「統獨是假議題」 黃瀞瑩:我們只關心能有什麼工作 - 鏡週刊

學姊黃瀞瑩上政論節目,主持人問起近日由於韓國瑜出訪, ... 學姊黃瀞瑩上政論節目脫口「統獨就是一個假議題」,引發現場來賓一陣唇槍舌戰。(年代向 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#72.外交部長吳釗燮接受「澳洲天空新聞台」政論節目「全球焦點 ...

外交部長吳釗燮接受「澳洲天空新聞台」(Sky News Australia)新推出、由澳洲前國防部長Christopher Pyne主持的政論節目「全球焦點」 (Global Focus) ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#73.《新聞追追追》收攤!選後政論節目變天安幼琪含淚告別- 政治

隨著九合一大選落幕,政論節目也面臨大洗牌,先前傳出《年代向錢看》主持人陳凝觀將到壹電是另起爐灶,因此之後年代恐只獨留謝震武坐鎮主持;《年代 ... 於 www.ettoday.net -

#74.台灣面面觀 與台灣資深媒體人對談主講者簡介主場副場

國》主持人10 年,TVBS 政論節目《顛覆新聞》、. 《圓桌高峰會》及《新聞夜總會》主持人17 年, ... 年代電視《從台灣看全球》節目主持人、. 資深電視新聞主播/主持人. 於 www.um.edu.mo