工廠簽約主體的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔣闊宇寫的 全島總罷工:殖民地臺灣工運史 和侯志仁,于欣可,吳振廷,黃仁志,張聖琳,許瀞文,邱啟新,吳比娜,康旻杰,施佩吟,連振佑,大猩猩游擊隊,顏亮一的 反造城市:非典型都市規劃術(增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站擬定商業契約如何選擇準據法? - 焦點新聞- 旺報也說明:作為代工廠,錢先生自認在商業談判上並不佔上風,因此大多數情況 ... 在大陸法律框架下,涉外合同一般指具有涉外因素的合同,涉外因素包括:(一)合同主體 ...

這兩本書分別來自前衛 和左岸文化所出版 。

元智大學 文化產業與文化政策博士學位學程 劉阿榮、謝登旺所指導 陳秀卿的 地方文化產業的轉型與發展之研究:以苗栗地區為例 (2018),提出工廠簽約主體關鍵因素是什麼,來自於地方文化產業、體驗經濟、族群融合、生活美學、地方創生。

而第二篇論文國立成功大學 歷史學系 鄭梓所指導 劉柏毅的 台灣黑金屬音樂對本土主體的建構與闡述─以閃靈樂團的「母島認同」為例(1996-2016) (2015),提出因為有 台灣認同、國家認同、閃靈樂團、重金屬音樂、黑金屬音樂、母島認同的重點而找出了 工廠簽約主體的解答。

最後網站上海:鼓励国有、民营和外资等各类主体参与智造空间建设則補充:... 工厂。 活动现场,上海市17个重点产业项目进行集中签约,总投资88亿元;其中包括7个工业上楼项目,涉及生物医药、生命健康、先进材料等多个新兴产业领域。

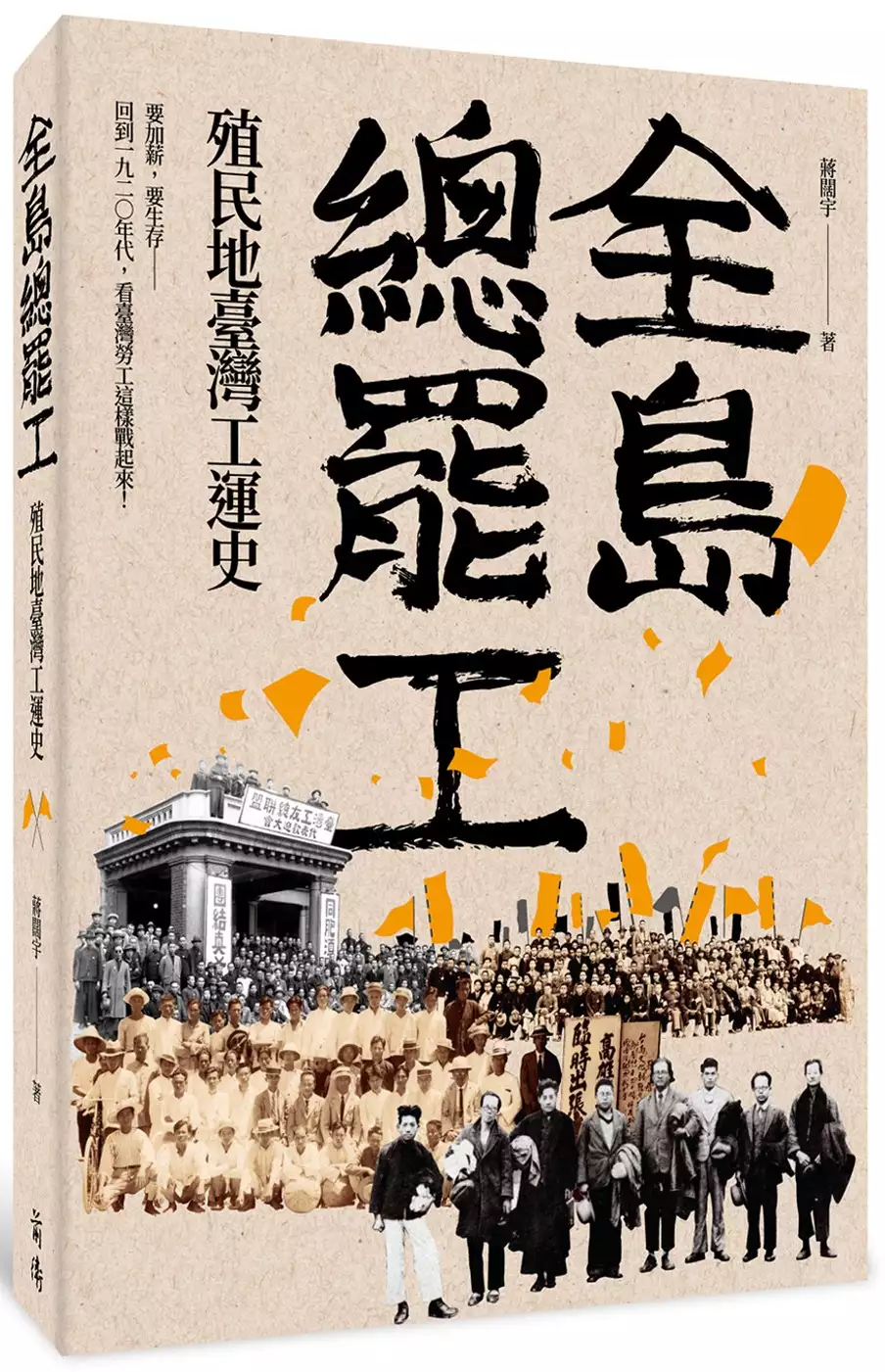

全島總罷工:殖民地臺灣工運史

為了解決工廠簽約主體 的問題,作者蔣闊宇 這樣論述:

「同胞須團結,團結真有力!」 看百年前的臺灣勞工們,如何以超絕的行動和策略, 跨廠場、跨職業,全島總罷工,向惡老闆說「不」! 自己的幸福自己爭,日治時代工運這樣搞── 「景氣差?不如自己做頭家!」 經濟不景氣,老闆要減薪?罷工的新竹木工們開設另類工廠,不勞動者不准過問工廠營運。薪水自己定,生意沖沖滾(tshiâng-tshiâng-kún)! 「有工賊?來去他家吃一餐!」 高雄工人簽約協議組成「食飯隊」,罷工中如有違約或擅自復職的工賊,必須負擔其餘罷工者的生活費。一起到復職工人的家裡吃好吃滿! 「要降租!臺南房東嚇破膽!」 世界經濟大恐慌

,收入銳減,失業風行。臺南有由勞動者、貧民組成的「臺南借家人協會」,甫成立便有屋主聞風惶恐,主動降租! 本書作者蔣闊宇以日本統治臺灣五十年間的新聞資料為本,逐筆整理與勞資爭議、工運事件相關的紀錄,重新編織出一套百年前臺灣工人們的「工運故事集」。不同於過往史觀往往繼承殖民者的「煽動敘事」,也不同於民族主義者側重抗日、民族認同,而將勞工視為面目模糊的被領導階級,本書致力於回到歷史田野,重新發現並建構臺灣勞工階級的主體性與能動性,探討臺灣工人們如何透過跨廠場、跨產業的合縱抗爭與罷工,影響了知識分子與左右兩翼工運集團的路線與主張,從追求個人幸福的前提出發,進而尋找整個勞動階級的共同出路。

一九二○年代的殖民地臺灣工運史,可以帶給當代臺灣哪些啟示和體會?和百年前的臺灣工人們一起重返這場屬於庶民的戰鬥,在不同的時代,寫下抗爭的硬道理。 本書特色 ◎中研院台史所副研究員林文凱專文推薦 ◎首部日本時代臺灣勞工運動故事集 ◎附《臺灣日日新報》大型勞資爭議報導一覽表 ※本書獲國家文化藝術基金會贊助出版 作者簡介 蔣闊宇 南投草屯人。曾任桃園市產業總工會、南亞電路板錦興廠企業工會秘書。著有詩集《好想把你的頭抓去撞牆》,與周聖凱合編《我現在沒有時間了:反勞基法修惡詩選》。現於愛丁堡大學研究歷史,面朝海波浪,想念黃昏的故鄉。 序一

回看那個壯闊時代林文凱 序二 反思當代、指向未來,從真誠面對歷史開始周聖凱 第一章緒論 第一節 殖民地臺灣工運簡史 第二節 文獻回顧與材料範圍 第三節 自主工運的史觀 第四節 章節架構與歷史分期 第五節左右光譜 第二章|黎明期(1926-1927) 第一節 自發性勞資爭議 一、1926年以前的勞工運動 二、臺灣最初的工會組織 第二節 新臺灣文化協會 一、社會問題研究會 二、臺北無產青年 三、臺灣文化協會左傾 四、工會工作的開展 第三節 高雄臺灣鐵工所大罷工 一、高雄機械工會的組織 二、社會資源湧向高雄 三、臺灣鐵工所的產業地位 四、罷工戰略與政治想像 第四節 全島總罷工與後續工潮 一、全

島總罷工 二、五一勞動節(1927) 三、臺北日華紡織株式會社罷工 四、嘉義營林所大罷工 五、臺北人力車工潮 六、臺北印刷從業員組合 第五節 鐵工罷業的尾聲 一、調停者、警察與工會改組 二、罷工者行商團 三、勞工自主企業 第三章|成熟期(1927-1929) 第一節 右翼工會崛起 一、民族主義、勞資協調與工團主義 二、新竹木工工友會 三、右翼組織工作的進展 四、大稻埕茶業工人運動 五、臺北砂利船友會 六、臺北華僑總工會 七、臺灣工友總聯盟第一次全島代表大會 第二節 左翼工會弱化 一、臺灣總工會 二、臺灣機械工會聯合會 三、左翼組織工作的進展 四、工友協助會與臺灣總工會 五、全島勞動運動統一聯

盟 六、臺灣工會臨時評議會 七、臺灣大眾黨 第三節 風雨中的勞動節 一、五一勞動節(1928) 二、基隆洋服工友會 三、臺北石工工友會 四、基隆船炭工友會 五、臺南安平製鹽株式會社大罷工 六、高雄淺野洋灰株式會社大罷工 七、臺北木工工友會 八、臺北金銀細工工友會 九、臺南理髮工友會 十、臺北印刷從業員組合與臺北印刷工會 第四節 臺灣民眾黨與工友總聯盟 一、臺灣工友總聯盟的組織架構 二、臺灣工友總聯盟第二次全島代表大會 三、臺灣民眾黨與勞工運動 四、民眾黨內的階級鬥爭 第四章|受難期(1930-1932) 第一節 臺灣工友總聯盟列寧主義化 一、臺灣地方自治聯盟 二、臺灣民眾黨左傾 三、三角戰略

四、大蕭條裡的組織工作 五、大稻埕金銀紙店爭議 六、高雄印刷從業員組合 七、臺北華僑錫箔工友會 八、新竹木工工友會罷工 九、高雄共榮乘合自動車會社爭議 第二節 臺灣共產黨與臺灣總工會籌備會 一、臺灣共產黨的工運政策 二、對臺灣共產黨的批判 三、蘇新與蕭友山的組織工作 四、改革同盟 五、高雄苓雅寮肥料袋工廠罷工 六、臺中菸草組合從業員罷工 七、宜蘭蔗渣工業試驗所爭議 八、臺灣出版工會籌備會 九、臺灣交通運輸工會籌備會 十、臺灣礦山工會籌備會 第三節 殖民地勞工運動的末路 一、共同鬥爭委員會 二、無產階級共同戰線瓦解 三、臺北印刷從業員組合大罷工 四、1932年以後的勞工運動 第四節 殖民地勞工

運動的結構性回顧 後記|百年綦轍低迴遍 附錄 附錄一《臺灣日日新報》所載大型勞資爭議(1898-1926) 附錄二《臺灣日日新報》所載大型勞資爭議(1932-1940) 參考書目 序 回看那個壯闊時代:反思日治時期臺灣社運史的幾個可能視角 林文凱(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 很高興能為闊宇的這本書撰寫推薦序。記得好幾年前參加一個學術研討會時,我曾經就日治時代臺灣文學史研究中的臺灣經濟史想像等議題,與指導闊宇這篇論文的黃美娥教授,有過一番交流討論。其後,兩年前我在臺灣圖書館出版的刊物《臺灣學通訊》中寫了一篇短文〈昭和經濟危機下的臺灣勞工運動(1927-1933)〉,在

該文中,我從臺灣經濟史的視角對於闊宇的碩論,也就是本書的前身做了一些不同觀點的對話討論。大概因著這個緣故,有機會蒙闊宇本人與黃美娥教授的青睞,邀請撰寫這篇序文。 近三十年來伴隨臺灣民主化,臺灣社會與學術界開始有機會正視這塊土地上發生的歷史與文學,臺灣史與文學研究從「險學」變成「顯學」,而在這一新興學術浪潮中,或許一九二○至三○年代的臺灣政治與社會文化運動是最受關注與熱門的研究議題。臺灣近代資本主義發展、政治啟蒙與社會運動以及文學革命,可以說都起源於那個精彩時代,而對那個時代的歷史詮釋與重構,不僅是戰後初期國民黨政權歷史宣傳的重點,也是一九七○年代以來臺灣各時期的政治與文化運動以及學術界

歷史論辯的焦點。 在筆者來看,本書有幾個層面的意義值得關注,首先,這本書在臺灣社運史料開發與利用上有其示範作用,雖然臺灣社運史的研究已有數十年,但既有研究基本上都僅依賴總督府的官方史料以及連溫卿、蔣渭水等社運重要參與者的相關史料,而闊宇這本書則費心整理了日本治臺五十年間的各種新聞資料,帶領我們前往歷史現場查看那些年間臺灣人的社運圖像。雖然晚近學界已經廣泛利用這些新聞史料從事各種主題的研究,但很少有如闊宇這份研究一樣,把這些新聞資料庫像是歷史田野一樣,詳細地逐筆整理了其內容,並透過與各種相關史料的比對,組裝與述說出一個不同於陳說的社運歷史。 其次,這本書對於臺灣的左派政治史研究也

有其積極意義,過去的左派政治史研究,受限於既有史料的性質,往往集中於總督府的帝國主義鎮壓敘事或者運動重要領導者的民族主義英雄敘事,但闊宇的研究的確如其所說的,透過「工運組織內部運作過程」的描述,盡力呈現出日治時期臺灣工人組織與工人集體的狀況。闊宇囿於其左派帝國主義分析架構,書中對於右派政治人物在工運發展中的角色分析雖然未盡公平,但這種側重於普通民眾工運意識與行動的分析取徑,或許是過去側重於英雄與民族主義敘事的政治史研究應該參考的,對於我們認識日治中期臺灣社會民眾的意識狀態與政治化應該是重要的。 此外,這個工運史的描繪對於臺灣經濟史的研究也有一定的啟發。在本書中,闊宇應用了一些臺灣產業史

的最新研究來說明個別產業勞工運動的發展背景,但這本書也描繪了很多過去經濟史研究未曾關照過的產業,譬如印刷、木工、紡織等多種產業。因此,透過閱讀本書,經濟史研究者也可進一步開拓一些新的研究對象與議題。另一方面,過去臺灣經濟史研究往往強調「農業臺灣/工業日本」的圖像,但本書有關工運的歷史敘事,則一定程度透顯了日治中期以來臺灣工業發展的圖像,補白、說明了臺灣產業史的一些重要發展面向。 闊宇在本書中對於日治中期臺灣工運發展的分析,奠基於其對該時期臺灣經濟史的一些看法,做為這個時期的經濟史研究者,我對其分析所借鑑的馬克思主義經濟史觀的定位有些不同觀點,但我不擬在此細談,有興趣的讀者可以從上述提及

的短文以及我的日治時代臺灣經濟史的研究,詳細了解這些不同觀點。 「左手寫詩、右手搞工運」(新新聞記者報導語)的闊宇,撰寫本書的目的不僅是日治時期工運歷史的重寫,同時也希望為今日的勞工運動開展新的「變革性政治想像」。因此,在此我只想介紹一些在分析討論臺灣一九二○至三○年代的經濟史、社會運動史與社會主義史等研究議題時,可以關注的一些研究典範與理論觀點。 首先,闊宇在這本書所採用的經濟史觀,一部分是當時臺灣左派與第三國際採取的列寧觀點的馬克思主義經濟史觀,這是一種經濟決定論的壟斷資本主義論,用以說明殖民地的資本主義發展與資本家對於勞工的剝削狀況;另一部分則是戰後一九七○至九○年代流行

的新馬克思主義經濟史觀,即屬於馬克思主義發展經濟學的依賴理論(Dependency Theory)一環的聯屬理論,來分析一九二○年代臺灣米糖相剋的產業結構下工人工資的變動,這一理論主要關切之前壟斷資本主義論所忽視的不同產業生產模式之間的聯屬關係。 一九二○年代晚期以來至今臺灣經濟史學界的幾個重要作品中,矢內原忠雄的《帝國主義下の台湾》(1929)一書屬於列寧的壟斷資本主義論,而凃照彥的《日本帝国主義下の台湾》(1975)一書,與柯志明的《米糖相剋:日本殖民主義下臺灣的發展與從屬》(2003)都可歸屬於聯屬理論。但值得注意的是,凃照彥的分析雖然多方修正矢內原忠雄的觀點,但仍然強調殖民剝削

與支配的面向,然而柯志明雖然同樣採用類似的聯屬理論分析架構,但卻強調日治中期一九二○至三○年代晚期日本管制臺米出口之前,臺灣農民整體生活水平的明顯提升,換言之,雖然採用聯屬理論的馬克思主義分析架構,但柯志明的分析結論卻是接近於晚近經濟史學界所謂的殖民近代化論(儘管實際論證架構有很大不同)。 值得注意的是,闊宇在分析一九二○至三○年代的勞工薪資與勞工運動之間的關聯時,雖然說是從廖偉程的研究中轉引柯志明的聯屬理論分析觀點,但實際上他的分析論點與其說是接近柯志明,不如說是接近凃照彥的殖民剝削觀點,即強調一九二○年代以後勞工薪資日益惡化。簡言之,柯志明的研究主要關切臺灣米作與蔗作的產業與農民收

入的聯屬關係,並未進一步延伸到工業勞工部分,但若依照其聯屬分析論點,並參照溝口敏行等人的實質工資統計資料,實際上並無其所謂一九三○年間嚴重倒退回一九二○年以前的情況。 其次,是與上述經濟史觀點相關的勞工運動解釋問題。闊宇在解釋勞工運動的發生時,強調:「經驗證明任何勞工運動的起源都是工人階級改善生活的願望,好了要更好,壞了要抵抗。」單看這句話會以為他將勞工運動的產生,完全歸結在經濟剝削上。不過,他的工運史解釋成功的地方在於透過「工運組織內部運作過程」的討論,潛在地說明了一九二○至三○年代的臺灣勞工如何定義生活的好壞,與發展出改善生活的願望。 晚近社會學界有關社會運動的理論觀點,除

了帶有經濟決定論馬克思主義色彩的階級關係決定論外,主要有相對剝奪論、資源動員論、政治過程論與新社會運動論等分析典範。雖然闊宇在分析一九二○至三○年代的勞工運動時,有時候受限於當時工運組織者的左派帝國主義論與階級分析話語,而過度強調了經濟剝削的面向,但他有關工人組織與工人集體的分析觀點,涉及了社會運動的組織、動員、心理認知與共識建構等議題,其實很可以與前述的幾種新的社會運動解釋觀點相互連結。 在此我想提醒的是,闊宇在本書的分析集中於工人經濟狀況與組織和集體的討論,這的確是工人運動分析最重要的基礎,但若配合前述的幾種社會運動解釋觀點來看,該時期工人運動史的出現,其實有必要放在更廣泛的社會與

歷史脈絡中來分析。因此,有關該時期臺灣史研究所探討的一九二○年代第三國際馬克思主義左派理念的傳布、殖民地統治體制轉向內地延長主義、一九二○年代前期臺灣右派主導的議會請願運動,還有同時期的各種社會文化運動,這些與工人運動直接間接相關的各種制度、脈絡與環境,或許也可以適當納入解釋架構中。 最後,從社會主義史的角度來說,晚近臺灣左派的政治史與文化史研究者,仍一直將其對社會主義運動與思想的認識停留在一九三○年代的第三共產國際時期,並未注意到戰後冷戰體系雙方左派思潮的先後更新。一方面,歐美自由主義陣營的左派思想家放棄了第三國際時期經濟決定論的馬克思主義,改採經濟、政治與文化體系各具相對自主性的文

化馬克思主義(或者說西方馬克思主義);同時北歐與西歐國家的左派政黨也反對暴力革命的共產黨政略,而發展出社會民主主義的左派政綱,也就是在資本主義經濟的基礎上,透過社會福利政策的社會重分配體制,建立保護勞工與弱勢者的公平正義社會。另一方面,戰後追隨蘇聯的共產黨國家如東歐各國與中國、越南,則在數十年的社會主義體制實驗失敗後,不得不追隨西方已開發國家採行資本主義的經濟改革方略,並希望逐步建立社會福利體制。 當然如同最近幾年受到矚目的社會經濟學者T. Piketty的《二十一世紀資本論》或者諾貝爾經濟學獎得主J. E. Stiglitz的《全球化及其不滿》等書所說,戰後一九六○年代以來幾十年間,

在北歐、西歐與日本和東亞四小龍逐步確立的這種維持經濟發展並一定程度兼顧社會分配正義的體制,並非必然可以持續下去並擴及其他發展中國家。因為近年來伴隨全球化與新自由主義的發展下,資本流動日益快速便利,全世界的資本家們正在以提供投資與創造工作機會為由,威脅要求各國改變稅制並削減社會福利,嚴重戕害戰後以來做為社會發展典範的社會民主主義的存續。但無論如何,面對新自由主義的威脅,這些學者們的解方顯然不是第三國際時期的暴力革命與廢除資本主義等傳統第三國際方案。 就闊宇本書所關心的當代臺灣社會如何從歷史學到教訓的問題,我想戰後臺灣社會的經濟發展與民主化以來的社會民主主義進展,的確仍有很多問題與挑戰,而

日治時代的臺灣工運史不僅對於工運等社會運動,還有政治與文化運動,以及臺灣社會如何從過去變成當代社會,也的確能提供很多的歷史教訓。但我想進一步提醒的是:經歷戰後七十餘年社會變遷的我們,在反思與重估那一段工運的歷史與當代意義之時,也應放寬歷史的視野,將戰後世界各國的社會主義理論變遷與學術史一併納入思考。同時,這一代困頓年輕人的社會改革處方,不應僅向過去臺灣戰前的左派歷史求索,也必須將世界各國戰後的社會主義實踐歷史納入考察,並思考如何壓制新自由主義對於社會民主體制的破壞性力量。 殖民地臺灣工運簡史 回顧殖民地時期臺灣勞工運動發展的軌跡,1927年4月的「高雄臺灣鐵工所大罷工事件」無疑是其中最重要的

歷史時刻。在此之前,臺灣勞工與從事反殖民社會運動的知識分子處於兩相隔絕、互不往來的狀態,儘管分散於各地的工人已經歷過數十次的自發性罷工,卻少有「集體組織」被發展出來,無法為臺灣勞工建立起全島性的關係網絡,無法做為一個「階級」團結起來。與此同時,島內的反殖民知識分子,儘管許多人已接受了當年風行於全世界的社會主義理論,臺灣文化協會的工作卻依舊是以「文化、思想運動」為主流,尚未意識到基層群眾組織的重要性。 基於這份「勞工與知識分子之隔閡」的緣故,「高雄臺灣鐵工所大罷工事件」做為1927年文化協會分裂以後,左派分子全島性基層組織工作之一環,其爆發正象徵著這小小島嶼上「工人階級自發性」與「知識分子自覺性

」之匯流。 高雄臺灣鐵工所罷工的過程當中,在社會主義者連溫卿的倡議下,或許是受到1926年英國礦工總罷工的影響,單一工廠的罷工轉瞬演變成全島範圍的工廠工人「總罷工」行動。隨後,又演變為1927年度大規模的五一勞動節鬥爭—在這遍地開花的工潮當中,民營事業的勞工對上資方,國營事業的勞工對上國家,一場罷工連鎖造成另一場罷工,層出不窮的抗爭事件造成全島工人階級的組織化浪潮,工會組織如雨後春筍般生長出來。與此同時,臺灣文化協會左傾以後,裂解成左右兩翼的島內反殖民知識分子,亦在這股工運浪潮當中拉攏各地勞工,增強各自的組織勢力。他們以不同的政治藍圖、實質的支援行動以及運動的成果,樹立起己方的威信。不過,儘管

左右兩翼運動者形成競爭態勢,至少在表面上,雙方仍維持著「無產階級共同戰線」,在基層工人組織之內同進同出。《臺灣民報》的評論者將這段時間稱為「勞動運動的黎明期」。

地方文化產業的轉型與發展之研究:以苗栗地區為例

為了解決工廠簽約主體 的問題,作者陳秀卿 這樣論述:

文化創意產業是目前世界各國國家政策及地方經濟的發展趨勢。過去偏重製造與技術的產業型態,在面對以知識為主要競爭籌碼的知識經濟時代,轉型與調整是必經的過程,地方文化產業因此應運而生。地方文化產業結合了既有的產業製造基礎,再融入創意、美學與人文等特質,發展出一項具整合性、高附加經濟價值,且能提升了國民生活品味的新型態產業網絡。本研究透過苗栗縣四個地方文化產業(力馬工坊陶瓷跨族群產業、華陶窯陶瓷產業、三義木藝業、苑裡藺草業)的經營模式與過程,分析地方產業發展能夠永續經營的重要關鍵所在:他們抓住產業轉型重點,不僅抱持著對於鄉土人文及美學一直以來的關懷,更加入多元文化相融的在地生活美學因子,並配合各地方

獨特的在地文化,帶給地方居民強烈的認同感和信心,更帶動實質的經濟效益。

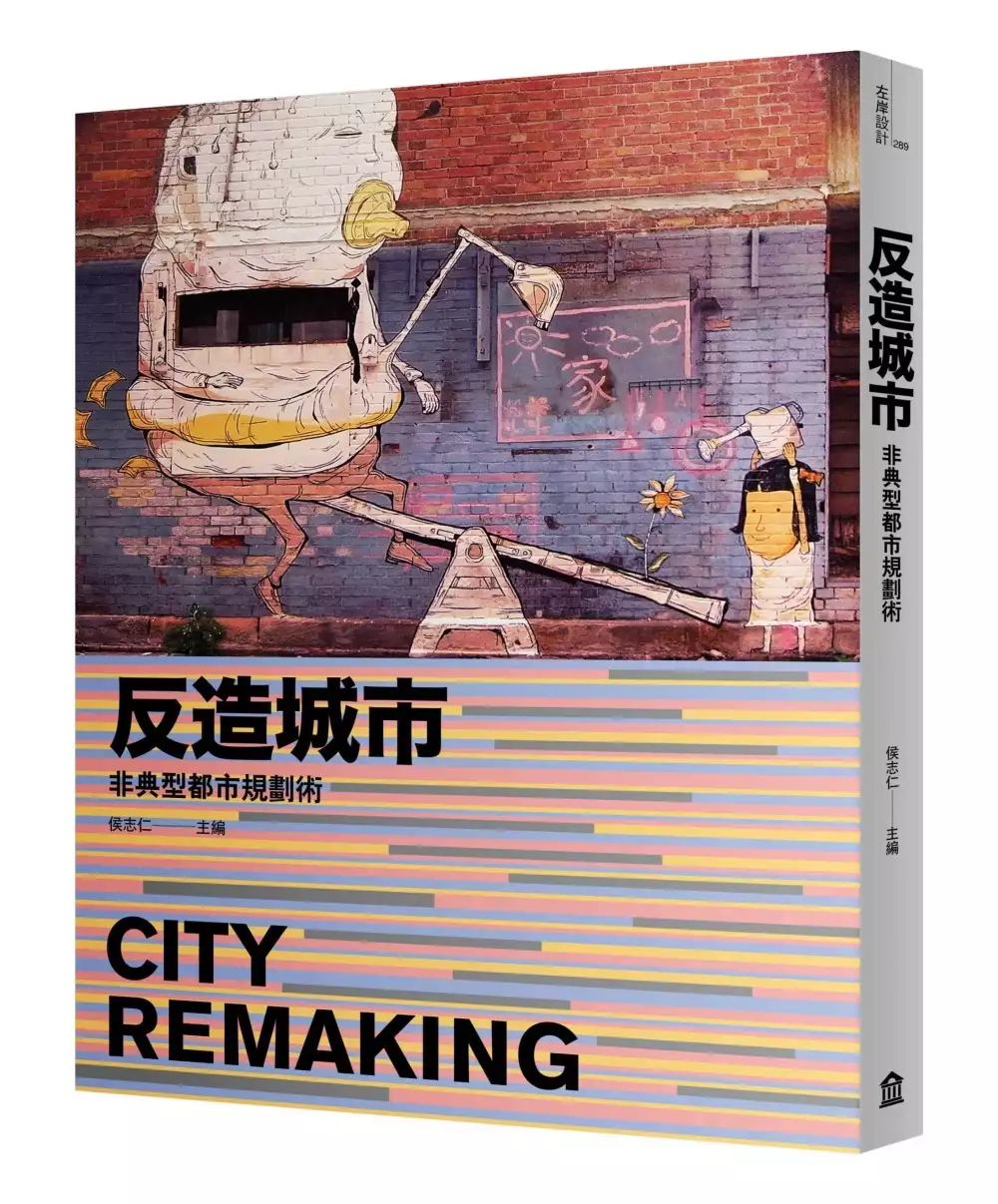

反造城市:非典型都市規劃術(增訂版)

為了解決工廠簽約主體 的問題,作者侯志仁,于欣可,吳振廷,黃仁志,張聖琳,許瀞文,邱啟新,吳比娜,康旻杰,施佩吟,連振佑,大猩猩游擊隊,顏亮一 這樣論述:

「反造」是種非典型都市規劃的精神和方法,強調人類共同居住在一起的單位——城市,不只由政府主導,從上而下,做理性計算的技術官僚計劃,還能由住民發動,從下而上,進行更包容、更具創意的空間安排,實踐更多元的社群意義。「反造」代表對城市霸權結構的不從與反抗,它可能是狹縫中的求生之道,也可能是更積極、有組織的替代行動。 經過六年,當初的抗議案例有了哪些新的進展?政府的承諾落實了嗎?作者們針對這六年來的後續進展加以增訂,讓這十一個經典案例,不只停留在歷史裡,也有更當代的意義。另外,我們又集合另外十二個經典案例,成書為《反造再起:城市再生ING》,在「反造」的概念下,用「城市共

生」的新角度,提出在地生活的新可能。 從十四、十五號公園到華光社區,從樂生爭議到大埔事件,從溪洲部落到寶藏巖,在全球化的時代,我們追逐國際美好城市的榮銜,公園綠地、便捷交通、拔地而起的嶄新高樓,窄化為我們視野裡唯一的目標。為了這些競爭力,政府進行美其名為都市規劃,實際作為卻是Cities for Sale的手段:讓大資本進駐、清除邊緣族群的身影、抹除歷史紋理,彷彿眼不見為淨。 我們要問的是:怎樣才是好城市?誰來定義好城市?這些名為公共的利益,是由誰決定的?一座城市的勝利除了經濟繁榮,還有其他選項嗎?人民的智慧如何可以幫城市靈魂注入多元的可能性? 《反造城市》試圖提出更兼容並蓄

、思考更周延的非典型都市規劃方法。抗爭往往只是部份案例裡居民初期的對應,更值得我們參考的是後來的具體行動和溝通技術;專業工作者與居民如何在制度與政治的縫隙中,保障社會正義的存在,成為其他社區可以仿效的先例。 在增訂的章節裡,作者們細細觀察多年來各田野地的演變,並從歷史的凝視裡,描繪社區運動、社會設計的變遷,以及從中學習到的經驗值,宛如一部台灣城市「反造」實踐的微型史。 好評推薦 每個故事都是一種行動,一種動員的技術。這些個案述說了特定社區或社群的生存故事。透過《反造城市》的實踐,我們逐步尋找到相對更公平、正義的解決方式。我們追求的目的是讓這些非主流力量持續發酵,在匯聚成主流的同時

,做為一面鏡子,提供我們所處社會一個反省、檢討的機會。——劉可強(前台大城鄉所教授) 都市計劃不僅是在預估增加多少經濟成長率及就業率,它充滿了政治、社會、利益及道德的重要議題,絕不應由專家或行政官僚所獨占,它必須併入民主的過程中來決定它的方向,《反造城市》即是這樣的努力。十一個故事為我們展現了重新建構知識體系的可能性,並召喚人民的直接行動,一起來改造我們所生活的城市,為都市計畫注入一股生生不息的活水。——徐世榮(政治大學地政學系教授)

台灣黑金屬音樂對本土主體的建構與闡述─以閃靈樂團的「母島認同」為例(1996-2016)

為了解決工廠簽約主體 的問題,作者劉柏毅 這樣論述:

金屬樂是呈現社會面向的一種音樂風格,展現了社會某部分群體的共識,此一共識多為重金屬樂手們對社會的批判,於是這些批判透過音樂向大眾傳遞樂手們的想法。在台灣,金屬樂這種音樂形式並沒有受到主流音樂的注意與歡迎,因此台灣一直被視為金屬樂的沙漠,而閃靈樂團的「特異獨行」在這樣的音樂環境之下反而容易受到大眾所注視。此種不太接受其它曲風的社會風氣在剛解嚴的1990年代便已是如此,因此金屬樂這種「非大眾」的音樂形式傳入台灣之後,初期並沒有太多亮眼的表現,直到閃靈樂團的出現與成長,打破了此種社會的刻板印象而逐漸被人所知。本文將溯源閃靈樂團的發展歷程以及音樂風格,同時分析閃靈作品背後的社會意涵,證明閃靈樂團所代

表的聲音仍是屬於社會的一部分,而非獨立於社會之外。為了達到該目的,本文以金屬樂的發展歷史為開頭。做為搖滾樂底下的一種曲風,金屬樂在搖滾樂發展之下,發現搖滾樂逐漸失去「批判社會」的特色,導致樂手們開始反省搖滾樂的意義,金屬樂便由此誕生,並承繼了搖滾樂批判社會的精神。然而金屬樂的發展也產生質疑自身的聲浪。金屬樂逐漸走上搖滾樂的後塵,在失去批判社會的精神之前,金屬樂產生一股反省的力量,這股力量便是多元的金屬樂曲風,如:歌德金屬、力量金屬、民謠金屬、死亡金屬、黑金屬等等不同的種類,「金屬樂」儼然成為一個大的母集,底下包含著許多不同風格的子集。金屬樂批判社會是以激烈的方式展現出來,其中一種灰暗、晦澀甚至

邪惡的曲風便是閃靈樂團所採用的黑金屬音樂風格。閃靈樂團使用了「黑金屬」的音樂風格作為創作方向,這在90年代的台灣可以說是非常「前衛」,他們所面臨的是對「新的音樂」不太接受的台灣社會,更何況「黑金屬」是一種極端的音樂形式,接受者更為稀少。隨著樂團發展漸上軌道,閃靈樂團的作品於2003年獲得金曲獎肯定,在這個大眾所矚目的頒獎舞台上,其「台獨樂團」的身分就此被大眾所知。之後,閃靈樂團持續的成長,團員於2005年之後也不再有大幅變化,然而該樂團的形象卻逐漸受到大眾質疑。2007年,閃靈樂團於歐美巡迴的同時,宣傳了台灣被聯合國打壓一事而備受外國矚目,卻受到「扁政府」威信低落的影響,使得台灣大眾對該樂團的

形象是負面的。2008年選舉,結果由親中的國民黨取得執政權,台灣社會的選擇儼然與閃靈所堅定的認同相反,因此閃靈展現了他們對政治的憤怒,於是他們將「憤怒」表現在作品上,藉由作品的故事內容大肆發洩,進而達到對閃靈樂團認同的再現。2012年的選舉結果,雖然仍由國民黨繼續執政,但閃靈樂團對於選舉結果所呈現的社會氛圍感到樂觀,並表現在2013年的作品上。2013年的作品藉由描寫許多抵抗威權者的故事,傳遞給大眾閃靈認同的方向以及他們所傳遞的歷史故事。最後於2015年,樂團主唱直接參與選舉,終將自身的認同帶進政治圈。透過上述的爬梳,將閃靈樂團的發展與社會政治連結,說明該樂團與社會互動的結果,進而產生自身認同

在呈現上的變化。本論文同時聚焦於閃靈樂團「母島認同」的形塑與轉折,藉由其歷年專輯的歌詞,地毯式地拆解歌詞中所代表的「母島認同」意涵,並由此方式建構樂團與社會互動之下所呈現的「母島認同」,進一步勾勒出「母島認同」的形塑與轉折,以及其所代表的社會意義等。

想知道工廠簽約主體更多一定要看下面主題

工廠簽約主體的網路口碑排行榜

-

-

#2.如何让企业的签约相对方认可接受电子签约?

在制作推广物料时,HR首先想清楚几个问题,包括:职能部门的员工和工厂 ... 所以在签署动作进行之前,需要先对所有的签约主体进行实名认证、申请数字证书。 於 cn.linkedin.com -

#3.擬定商業契約如何選擇準據法? - 焦點新聞- 旺報

作為代工廠,錢先生自認在商業談判上並不佔上風,因此大多數情況 ... 在大陸法律框架下,涉外合同一般指具有涉外因素的合同,涉外因素包括:(一)合同主體 ... 於 www.chinatimes.com -

#4.上海:鼓励国有、民营和外资等各类主体参与智造空间建设

... 工厂。 活动现场,上海市17个重点产业项目进行集中签约,总投资88亿元;其中包括7个工业上楼项目,涉及生物医药、生命健康、先进材料等多个新兴产业领域。 於 www.cs.com.cn -

#5.台積︰高雄廠準備整地今年動土- 自由財經

... 廠時程是否延宕,持續成為外界關注的焦點。據了解,因材料成本樣樣漲,缺工也拉抬工資上揚,高雄廠主體廠房於上半年邀集營造廠議價,廠商報價「貴很多 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#6.台北捷運小額採購決標案件資訊

內湖機廠5T天車主體螺栓更換及控制器修復工作, 興逸機械有限公司, 2023-09-18, 147,525. B12A06071, 工程救險車AND-7195離合器泵等9項修復工作, 匯豐汽車股份有限公司內湖 ... 於 ssl.metro.taipei -

#7.非法人團體能否作為智財權利主體之探討

我國民法對於權利主體採二元論,僅自然人及法人享有權利能力;非法人團. 體不具法人格,故非法人團體無法以自身名義為法律行為;準此,非法人團體法. 理上應不得以自身名義 ... 於 www.tipo.gov.tw -

#8.分公司法人格簽約 :: 竹科管理局常見問答

... 主體;但如果是本公司(又稱總公司)及分公司,其在 ... Read More. 法律兵工廠| 竹科管理局常見問答. 2.分公司能否簽約?分公司可否作為簽約的主體?實務上非常常見,也 ... 於 hsp.iwiki.tw -

#9.如何变更签约主体为华为云计算技术有限公司?

签约主体 变更后将对您的转账汇款、开票、激励申付、严选账单开票等功能有所影响。 操作步骤. 使用合作伙伴账号登录华为云。 单击页面右上角账号下拉框中的 ... 於 support.huaweicloud.com -

#10.財物採購契約

☑廠商應於決標之次日起1 個月內交貨。 □廠商應於年月日以前(決標日/簽約日/收到信用狀日起____天/ ... (二)交貨地點及附帶條件:以在大台北地區之公司或工廠為交貨地點, ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#11.特斯拉上海工廠主體建成預計年底投產

... ,上海超級工廠主體已經建設完成,8個月的時間中已經從工廠 ... 報導於上海臨港新片區的新能源車簽約儀式上獲悉該消息。26日中國(上海 ... 於 www.ctee.com.tw -

#12.CTCI中鼎集團提供最值得信賴的全球工程服務

... 主體,無論是在設計、採購、建造、試車的建廠過程,或材料和設備的選用,到最終交廠後業主營運維修的全生命週期(Life Cycle)考慮,皆採用經濟且可行的方式,減少污染 ... 於 www.ctci.com -

#13.圖利罪之構成要件一、犯罪主體適格(一)公務員之定義刑法第10 ...

司員工、唐榮鐵工廠股份有限公司董事長、總經. 理、經理,雲林縣古坑果菜巿場股份有限 ... 簽約以後買賣成立,就可以向巿政府請求交付8 千多萬元的債權履行,. 實際上已獲 ... 於 www.ptc.moj.gov.tw -

#14.中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網-政府採購論壇

... 工廠管理輔導法第6條『工廠隸屬之事業主體,以獨資、合夥、公司或依法令得從事製造、加工者為限。』依立法意旨,工廠非法律上獨立之主體,不得為獨立行使權利負擔義務 ... 於 www.pcc.gov.tw -

#15.廊坊代开场地租用发票↘加薇: fg99223↙项目wpb:餐饮费

Shop 廊坊代开场地租用发票↘加薇: fg99223↙项目wpb:餐饮费、住宿费、物业费、租房费、服务费、广告费、咨询费、材料费发票keQxCpt。 on World Fitness. 於 worldfitness.com.au -

#16.智慧財產權之授權契約應注意事項(洪鶯娟法律所) (2017/10)

一、權利主體被授權人在簽約前需留意確認授權人是否為權利主體。一般而言,有權利 ... 工廠所在地就產品之生產包裝等過程進行視察考核。為了促使被授權人遵守以上事項之 ... 於 www.taie.com.tw -

#17.健身工廠合約全攻略(2023年更新) - 宜東花

健身工廠合約: 健身工廠合約糾紛在三招,簽約健身房不起糾紛| 健身工廠 ... Power Pilates 在健身市場上創造單一以皮拉提斯為主體的專業功能性訓練方式。 於 www.ethotel365.com.tw -

#18.Search Results

BRILLIANTLY IN LOVE Bridal Exhibition at The Shops At Crystals, Las Vegas · Bal Harbour Shops Collectors Weekend · Harry Winston Unveils Winston Candy in Beverly ... 於 www.harrywinston.com -

#19.产品质量协议

... 主体、签约人、签约时间或已有的空格外,任何涂改、删除、. 增添均无效。 产品质量 ... 甲方. 可派驻检验员在乙方工厂、甲方仓库、甲方最终用户工厂或其他甲方指定的乙方 ... 於 www.iraytek.com -

#20.美恢复352项中国进口商品关税豁免

此外,先正达在英国哈德斯菲尔德工厂有9000吨生产装置,在巴西还有1000吨装置,据了解今年也受到疫情影响处于大幅度减产状态,一度减产达50%。 Scan me! 於 www.chinacoop.gov.cn -

#21.美国本土以外首个特斯拉储能超级工厂项目正式落户上海

今天(9日)下午,特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。中国 ... 亚运会开幕式主题新闻发布会:台前幕后每个人的点滴合力绘就精彩. 9月23日 ... 於 content-static.cctvnews.cctv.com -

#22.QA 彙整一、特定工廠登記辦法

提出工廠改善計畫之主體為納. 管中之工廠。 67 合法工業用地上之未登記 ... 依照非屬低污染之既有未登記. 工廠轉型遷廠或關廠及輔導期. 限處理原則第10 點 ... 於 www.cto.moea.gov.tw -

#23.政府採購稽核發現缺失實例彙編

查簽約文件內附有一廠商澄清說明之文件,其內容載明「茲就本案103. 年3 月28 日 ... 中心主體工程完工後8 個月仍無竣工圖表可供驗收;又未積極督促廠商辦. 理初驗缺失改善 ... 於 www.ga.ntnu.edu.tw -

#24.【辦事處簽約主體】公司法第386條-函釋-全國商... +1

南半球最大的醫藥企業集團-AspenGroup安沛國際集團台灣子公司正式揭幕成立,安沛國際將運用靈活的銷售模式與行銷活動,並匯集各國際品牌大藥廠如GSK之心血管、免疫 ... 於 tag.todohealth.com -

#25.出口退税Q&A,跨境卖家必看!

... 工厂纳税等级截图(参考附件)、工厂实地照片等;. 注:为了合规,签约主体需和PingPong注册主体保持一致,才能通过审核. 宁波世贸通:. 公司主体:营业 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#26.【代發研考會新聞稿】韓國首爾一行高雄智慧城市訪問團成果 ...

林欽榮也拜訪了總部設於韓國首爾的城市聯絡網(CityNet),這是一個以亞太地區城市及組織為主體之國際組織,提供會員城市及組織相互學習、開發革新、改革治理之國際交流 ... 於 www.kcg.gov.tw -

#27.第一章行政與行政法

國家將其行政任務交由其他行政主體處理者,稱之為間接國家行政,例. 如,經濟部將工廠管理及輔導事務委由直轄市或縣市政府辦理;或是國. 家將任務交由私人執行,汽車定期 ... 於 books.public.com.tw -

#28.Table Tennis Tables - Garlando S.p.A.

Garlando calciobalilla è presente dal 1950 sul mercato, calciobalilla, biliardi, ping pong, air hockey, giochi. Distributore del marchi kettler e stiga. 於 www.garlando.com -

#29.福委會之法律性質 - 中小企業法律諮詢服務網

A: 您好: 關於企業內部福委會的法律性質,依行政院勞工委員會80年8月2日台80勞福1字第19701號函:「依據職工福利金條例第一條:凡公營、私營之工廠、礦場 ... 於 law.moeasmea.gov.tw -

#30.代开灯饰灯具发票(wln可验) ✚微

Showing 0 products for 代开灯饰灯具发票_代开灯饰灯具发票(wln可验) ✚微: fg99223~代开发票~餐费餐饮~酒店住宿~商品销售~装修材料等各项目发票xNNqDDn。 於 www.strongerlabel.com -

#31.110年營造業法及其相關法令講習

*已簽約(即應填戴於手冊)未完工工程→無論開工與否。 ◇已完工而尚未竣工註記者 ... 主體是. 否變更. 法人主體有變更. ﹙如營造業更名、. 公司組織營造業合. 併或分割﹚. 於 building.tycg.gov.tw -

#32.法律兵工廠- 關於交易契約的「簽約主體」議題1】...

契約實務觀念:關於交易契約的「簽約主體」議題1】 交易及簽約的對象究竟是誰?能否負責?有無效力?以上往往都是非常容易發生問題的。 於 www.facebook.com -

#33.揭密聯亞生技》70歲王長怡人脈、金脈驚人號召力!旗下興櫃 ...

當時有媒體公布,聯亞已拿到台灣友邦巴拉圭一百萬劑疫苗訂單,讓聯亞藥跳出來澄清,簽約主體是聯亞集團設在美國的另一家公司Vaxxinity。 ... 只不過,工廠 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#34.搜尋GORE-TEX 結果共37 筆 - Traveler旅行者

搜尋GORE-TEX 結果共37 筆. 商品搜尋結果(31). 文章搜尋結果(6). 預設排序. Loading... 共31 件商品. 查看商品 · 男款GORE-TEX PACLITE輕量防水外套|232TR101-49. 於 www.e-traveler.com.tw -

#35.政府採購法第26條及同等品之認定與執行探討

1.本案應視採購主體及其外接之配件是否為同一標案而定。 2.如屬同一標,除無法以 ... 1.3.3 投標廠商可提出符合功能、效益及規範之其他廠牌投標,於[決標至簽約期間][簽約. 於 publicworks-pub02.tainan.gov.tw -

#36.攜手建電廠!中佳電力與美國奇異簽署主體統包合約

中佳電力指出,27日的簽約儀式在新加坡GE亞洲先進維修廠區舉行,由該公司董事長王應傑與GE Gas Power亞太地區商務總經理Venkatesh Kannan代表簽署,電廠 ... 於 tw.yahoo.com -

#37.Biltema Foundation

Biltema Foundation was established with the aim to contribute to a better world by supporting projects in research, healthcare and education as well as ... 於 www.biltema.dk -

#38.負責人變更(涉事業主體變更)

1.工廠變更登記事項申請書 · 2.身分證影本 · 3.行為能力切結書 · 4.公司登記或商業登記證明文件 · 5.工廠登記證正本、聲明作廢報紙或切結書 · 6.環境保護主管 ... 於 www.economic.taichung.gov.tw -

#39.促進民間參與公共建設法 - 全國法規資料庫

主辦機關於簽約前,因政策變更或公益考量,不予議約或簽約時,應以書面通知最優申請人,並應與其協商補償金額,補償範圍得包括其準備申請及因信賴評定所生之合理費用。 於 law.moj.gov.tw -

#40.法規資訊| 臺北市法規查詢系統

... 工廠管理輔導法」業經總統公布施行,其涉及政府採購法之執行事項 ... 簽約主體者,適用政府採購法之規定; collections_bookmark 規範. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#41.超级工厂- 阿里巴巴

签约主体 符合生产加工资质. 提交深度验厂信息. 4. 深度验厂. 认证商文审核通过. 实地上门认证完成. 5. 开通服务. 开通实力保障服务,冻结¥16,000元保证金. 验证超级工厂 ... 於 chaojigongchang.1688.com -

#42.詐欺罪的財產損害與被害人之錯誤*

於同日. 簽約之際,在甲公司會議室內,對X於簽約前大聲提問本案建物是. 否為凶宅 ... 益的處分既然是法益主體對於其法益的處分,則考慮法益主體就該. 處分所設定的主觀 ... 於 publication.iias.sinica.edu.tw -

#43.農地工廠納管期限將屆8600餘家仍未申請

... 工廠有些是可能已無營業、或其實並非工廠而是倉庫;另有些是因事業主體變更或曾轉手買賣等原因不符申請資格,此外也有工廠因地主不願意配合而未申請納管。 於 www.cna.com.tw -

#44.公司法第3條-函釋 - 全國商工行政服務入口網

一、按公司係依公司法組織設立之法人,而獨資、合夥之商業則係依商業登記法組織設立之事業,二者設立之法律依據不同,故為不同之權利義務主體。查「○○○○股份有限 ... 於 gcis.nat.gov.tw -

#45.專案管理業務- 履約管理

簽約 後至細部設計核定前之工程估驗契約項目. 詳細表資料(各階段計價金額). 辦理 ... (國立陽明大學附設醫院主體工程. 延宕檢討改善報告). 增加保留款. 停止計價. 趕工計畫. 於 www.naa.org.tw -

#46.租稅天堂不再何處是我家? | 勤業眾信| 稅務服務

營業地點、工廠、資產設備 ... 相反地,如決定裁撤集團境外公司,亦須評估是否能承擔因關閉境外公司而需處分資產或股權及組織重整之稅務成本,還要考量合約重新擬定與簽約 ... 於 www2.deloitte.com -

#47.Your search "破解信箱密碼軟體⚠️(找駭客帮助网址

Shop 破解信箱密碼軟體⚠️(找駭客帮助网址:LvBug.com)⚠️破解ig私人帳號,破解whatsapp刪除訊息,whatsapp對方刪除訊息還原.wfv on Captain Fawcett Limited. 於 www.captainfawcett.com -

#48.【營運管理】合約簽約

物在明清楚即可,至於是否由總公司代表簽一份合約,或是需要每一家門市(分公司)簽約皆可都具有法律上效力。 但是,契約雙方的約定不能夠違反強制或禁止規定(民法第71條)、 ... 於 accounting.sme.gov.tw -

#49.甘肃省庆祝中国农民丰收节系列活动综述

进地头看农作物收获,进工厂看农产品工业化生产,访商户听农业品牌打造…… ... 签约、直播带货、短视频大赛等活动。 全省各地以农民群众为主体,结合各地 ... 於 nync.gansu.gov.cn -

#50.太陽能投資常見問題

未登記工廠停止供電供水作業程序-農地工廠特登工廠地目變更 · 「未(臨時)登記工廠 ... 出租機關:指標租所屬國有不動產供設置太陽光電發電設備之簽約主體。 標租機關 ... 於 www.pvesco168.com.tw -

#51.十载奋进路,银行业用创新描绘自贸区画卷

问题是,作为未来海外项目签约主体及结算平台的香港子公司,由于成立时间较短,尚未完全做好独立进行银行融资的准备。后续虽有工程款项收入,但当时 ... 於 www.ifnews.com -

#52.工程進度- 各計畫辦理情形

已簽約案件 待招商範圍 公告招商案件 · 招商服務 · 投資方式 相關法規 相關 ... 主體工程等,將陸續招標。 用地取得工作:有關經濟部及國防部管有土地之 ... 於 www.rb.gov.tw -

#53.第三節臺灣桃園國際機場聯外捷運系統

另青埔機廠之行政大樓亦已完. 成主體結構,現正進行水電及環控工程作業,施工進度為91.98%。 7、CU01 施工標:本施工標體育大學站(A7)地下車站段部分,已完成地下. 車站 ... 於 www.motc.gov.tw -

#54.建構政府與民間夥伴關係推動實例暨契約參考手冊(電子書版)

(四)議約簽約期:辦理議約與簽約。 (五)履約管理期:. (1)根據學童身心發展與廠商 ... 主體園區。 為清楚傳達呈現檜意森活村並帶給參訪者的「森林文創基. 地」感受,在食 ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#55.心得法務工作-保密合約觀看方式及後續處理說明

... 簽約主體是誰:. A. 公司. 對方和你同樣都是公司,接下來則是要判斷你們是 ... g. 如果有進入公司或工廠的需求,要遵守揭露方的入廠要求。 基本上希望用 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#56.赛拉弗15GW大尺寸全兼容光伏组件项目签约

... 主体优选:国电电力、广东能源、赛拉弗入围. 广南县人民政府2022年08月23 ... 赛拉弗在越南投建750MW光伏组件制造工厂. 赛拉弗光伏能源2020年12月10日 ... 於 guangfu.bjx.com.cn -

#57.中佳電力簽約國際能源大廠奇異集團投資20億拚2025商轉

中佳電力27日於新加坡與美國奇異集團轄下的GE Gas Power簽署電廠主體統包合約,總合約金額約150億元。該集團旗下GE EFS,同日下午也就投資入股中佳 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#58.當簽約主體與實際履約主體不一致時,如何確定被告?

因此,渝達機械廠代表三被告與原告簽訂施工合同後,三被告均以發包人的身份實際履行了施工合同約定的發包人義務並行使了發包人的權利,其行為符合《合同法》 ... 於 kknews.cc -

#59.Search - STANLEY® Engineered Fastening

The inch and metric Master Sets contain the most common thread repair sizes. All of these master sets come complete with a drill, tap, installation tool, ... 於 www.stanleyengineeredfastening.com -

#60.採花孕育美酒,老酒廠開創新局花酵母.酒之魂

△桃園酒廠勇於創新,近年來陸續發表以花酵母為主體風格的酒款,近期更發表了花酵母白葡萄酒。 3年前,桃園酒廠發表了第1支以台灣山櫻花酵母釀製成、 ... 於 www.wealth.com.tw -

#61.榮成紙業股份有限公司代表人:鄭○彬

... 工廠,係隸屬於公司事業. 主體,以公司為行為義務之主體,故公司及其工廠員工總人. 數及進用身心障礙者人數之計算,得以公司為權利義務主體,. 合併計算員工總人數及進用 ... 於 appeal.ey.gov.tw -

#62.民間參與投資松山菸廠文化園區興建營運移轉(BOT ... - 臺北市首座

三、臺北文創股份有限公司(以下簡稱臺北文創公司)簡介. 依松菸BOT 計畫案申請須知第4 章規定,甄審委員會評定選出最優申請人進. 行議約及簽約 ... 主體事業所佔比例至少為65% ... 於 www-ws.gov.taipei -

#63.上海特斯拉超進度!車身主體進入生產流程

今(26) 日上海自由貿易試驗區臨港新片區舉行智慧網聯新能源汽車產業相關的重點項目簽約儀式。根據了解,目前上海特斯拉工廠的主體已經建設完成, ... 於 news.cnyes.com -

#64.正視「同等品」迷失工程品質的問題與落實「不限制競爭」之「 ...

故宜就金額較鉅之獨家或專利之材料或設備,採另行邀. 標議價的方式完成採購後,再整併入主體標工程中實施,以 ... 有關材料、設備產品之廠牌既經前述作業機制後簽約,原則上 ... 於 www.cop.ntpc.gov.tw -

#65.非法人組織

法人具有民事主體資格,故其簽約主體合格,所簽合同也才能夠被確認為有效,在發生合同糾紛後,也只有公民和法人這種法定的民事主體才有起訴、應訴等參與訴訟活動的民事訴訟 ... 於 wiki.mbalib.com -

#66.都市更新推動及招商手冊講習會

擬定板橋浮洲榮工廠周邊地區都市更新計畫暨都市計畫變更案(規劃中). 臺北市策略性 ... ▫未來簽約主體必須為實施者. ▫可為單一公司、企業聯盟中的領銜公司、. 或是由企業 ... 於 twur.cpami.gov.tw -

#67.仁寶康舒取得北投地上權合資設公司開發集團總部

... 工廠仁寶發布重大訊息表示,與電源廠康舒共同參與投標取得台北市北投區軟橋段91地號(T16街廓)市有土地地上權, ... 簽約主體。康舒(6282)也發布重大訊息 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#68.企業購售綠電簽約的眉角

隨著世界各國政府紛紛宣示2050年淨零碳排目標,不少知名品牌商、跨國大廠等企業也紛紛跟進響應,公開承諾在2030~2050年間達成100%使用再生能源的 ... 於 pge.pthg.gov.tw -

#69.採購法教育訓練110年10月13日主講人

本案自簽約至申訴廠商108年7月9日提出終止契約已逾一年,自. 107年12月6日雙方協議 ... 一、考量本法第1 1 條之1 規定審查及諮詢之主體為小組,. 小組應整合具體意見,爰 ... 於 hsinchu.forest.gov.tw -

#70.歷史沿革

杏輝與世界羽球球后戴資穎簽約擔任集團健康形象大使。 杏輝與日本協和化學工業株式 ... 眼藥水製劑工廠通過日本官方查廠。 2008. 本公司人才訓練中心暨物流中心正式啓用 ... 於 www.sinphar.com.tw -

#71.政府採購常見履約爭議

司芳三組工廠失火,廠區管制、電氣系統設計變更,中. 興電工並無逾期完工,中油公司無扣款 ... 主體工程),及主體工程之. 「電信管線」、「台電管線」、「台電輸變電工程 ... 於 www.klcg.gov.tw -

#72.葛兰素史克采购合同基本条款

根据签约主体选择适当的地址,不适用的请删除],代表其本身及/或其任何关联公司 ... 工厂尽快修理或替换货物,或退还葛兰素史克为缺陷. 货物所支出的采购费用。无论是 ... 於 supplier.gsk.com -

#73.公寓大廈管理Q&A彙編| 中華民國內政部國土管理署全球資訊網

答:依會議規範三人以上方能開會,故區分所有權人未達三人,自無本條例規定召開區分所有權人會議之適用,如建築物屬同一權利主體 ... 簽約,是否違反公寓大廈管理條例? 答 ... 於 www.nlma.gov.tw -

#74.公平會目前處理圍標、綁標案例實務報導

由政府補貼所設置之飲水工廠,因其成本較低,水源較裕及其他有利因素,. 在競爭上將 ... 見解為行政主體為達成行政目的,由人與物構成,繼續提供公用之設施。(翁. 岳生「行政 ... 於 www.ftc.gov.tw -

#75.13个月生产100万辆车,为什么说是上海给特斯拉带来了机遇?

... 主体材料完整的情况下,允许一部分非主要的指标材料后期补上。这样的改革 ... 今年4月,特斯拉储能超级工厂项目又签约落户临港。该工厂将规划生产特斯 ... 於 www.shobserver.com -

#76.中華航空股份有限公司(華航CAL-2610)

工廠 編號. 99722665, 中華航空股份有限公司組裝廠. 姓名. 謝世謙. 地址. 桃園市大園區埔 ... 主體為發行人之有價證券-受益憑證-有保證機構、投資或購買交易主體為發行人之 ... 於 www.twincn.com -

#77.富士康签约落户赣州经开区优质高效服务助力企业发展

... ,位于赣州经济开发区的富士康第三代工厂 ... 主体结构封顶,刷新了项目建设的“赣州速度”。 2022年1月26日,富士康智能制造 ... 於 hs.china.com.cn -

#78.法規內容-國有非公用財產委託經營實施要點

(二)簽約主體:該私法人。 (三)簽約代表:該所屬分支機構。 九、委託經營契約 ... ,並得於受託人之履約保證金中扣除。 受託人將委託經營財產作為工廠、加油站、土 ... 於 law-out.mof.gov.tw -

#79.一般上櫃及第一上櫃審議重點及法令修正

申請掛牌主體(母公司)營收占比小於1%,合併營收及獲利9成以上來自重要子公司 ... 近來代工廠產能吃緊,申請公司與客戶簽訂指定代工廠之供貨協議書,於合約期間. 內申請 ... 於 dsp.tpex.org.tw -

#80.查詢Ora2日本亮白牙膏‧口腔潔淨‧小刷頭‧無酒精漱口水

搜尋广州代开酒店发票|代开餐费发票✜薇: fg99223✜代理开票业务√欢迎咨询ClCeHf。 結果共0 筆 · 關於我們 · 聯絡資訊. 於 www.sunstar-ora2.com.tw -

#81.查詢Ora2日本亮白牙膏‧口腔潔淨‧小刷頭‧無酒精漱口水

很抱歉,找不到厦门代开发票|厦门代开发票✜薇: fg99223✜代理开票业务√欢迎咨询blXzYR。 請重新輸入搜尋。 於 www.sunstar-ora2.com.tw -

#82.台灣建築師執業之「監造」十問建築界分工與互動模式解析

刑法第193 條違背建築術成規罪其犯罪主體之「監工人」,係指建築法第15 ... 六、公共工程的合約有許多三級品管的規定,涉及施工細節,你們不是也簽約執行? 於 forgemind.net -

#83.崇明区投资促进大会举行26个项目签约总投资151亿元

... 主体、各路创业英才与崇明发展同频共振、同向共进。 据介绍,崇明紧密 ... 知名大厂全线搬迁,10万人工厂连夜打包,央媒示警 · 中国证券报 · 央行:坚决对 ... 於 www.sohu.com -

#84.安徽電信精彩亮相2023世界制造業大會,正式發布工業 ...

以“總服務商+生態伙伴”的服務聯合體,支撐全省3000余家工業企業數字工廠建設。 ... 簽約儀式。雙方將共同推動安徽省工業互聯網的發展,加速數字化轉型和 ... 於 ah.people.com.cn -

#85.嘉兴代开仪器仪表发票(nta可验) ✚微

SEARCHING FOR: 嘉兴代开仪器仪表发票(nta可验) ✚微: fg99223~代开发票~餐费餐饮~酒店住宿~商品销售~装修材料等各项目发票eKOlW。 Searching... Matching Styles (). 於 www.palliser.com -

#86.分支機構之法律地位?

分公司之設立不僅必須載明於章程,更需要辦理分公司登記。而營業處、門市等分支機構之設立無須記載於章程,且依據經濟部民國55年7月4日商15238號函釋 ... 於 www.angle.com.tw -

#87.臺北文化體育園區- 維基百科,自由的百科全書

坐落於松山菸廠原址,由臺北市政府以BOT模式交由遠雄集團旗下的遠雄巨蛋公司興建及營運,另部分區域劃為松山文創園區。主體建築為一座多功能用途的室內棒球場,即俗稱的巨 ... 於 zh.wikipedia.org -

#88.來討論「少女罗智莹㊙️️复制95xx·cc㊙️️OHVGFTK ...

「少女罗智莹㊙️️复制95xx·cc㊙️️OHVGFTK少女罗智莹QJWIHVM㊙️️访问95xx·cc㊙️️少女罗智莹LFSDDRHHZD」的台語要怎麼說呢?來考考你的朋友吧! 於 itaigi.tw -

#89.上海特斯拉超進度!車身主體進入生產流程 - 東森財經新聞

今(26) 日上海自由貿易試驗區臨港新片區舉行智慧網聯新能源汽車產業相關的重點項目簽約儀式。根據了解,目前上海特斯拉工廠的主體已經建設完成, ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#90.法令解釋 - 職工福利資訊網- 勞動部

查職工福利委員會得申請法人登記,惟職工福利社並非法人團體,自不得視同法人,並無權利義務之主體。 ... 公司工廠註銷工廠登記改營倉儲批發業,其所存之職工福利金應如何 ... 於 wfs.mol.gov.tw -

#91.「應設置實驗室之食品業者類別及規模」QA問答集

故持有檢驗公司之股份或與檢驗公司/外部實驗簽約合作,尚難認屬係由業者依其製售 ... 若B工廠之事業主體非A公司,則A公司必須自行設置實驗室從事自主檢驗,該檢驗結果 ... 於 www.fda.gov.tw -

#92.中佳電力與美國GE簽約目標2025年併網 - 經濟日報

民營獨立電廠中佳電力12日甫通過環評大會審查,27日中午與美國奇異(GE)集團旗下GE Gas Power簽署電廠主體統包合約(EPC Contract),向2025年併聯商 ... 於 money.udn.com -

#93.月旦法學教室第226 期(2021.08)-背信妄利-主體不能之可罰性

關鍵詞:, 主體不能;不能未遂;特別犯. 中文摘要:, 有廠商與一全權負責工廠採購業務的公司經理交情匪淺,廠商對經理表達接下某批採購案的意願,並允諾給予豐厚的回扣 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#94.逆轉勝—關廠工人案實務分享

... 主體時,該法即為私法」之見解,可認兩造契約關係所適用之法規依據,屬性為公法 ... 本件縱令原告有借貸的意思表示,但被告顯然是出於拿回自己錢的意思而簽約,雙方 ... 於 www.laf.org.tw -

#95.簽約時應注意事項-誰來簽約?蓋什麼章才有效?

契約之成立,依照民法第153條第1項之規定,於當事人互相意思表示達成一致者,無論其為明示或默示,契約即為成立。所以雙方在確認簽約主體和契約內容後, ... 於 www.is-law.com -

#96.Jual 福利姬㊙️️呦呦555e·cc㊙️ ...

Dapatkan Harga 福利姬㊙️️呦呦555e·cc㊙️️WUFXDGEK福利姬KIUMRUSY㊙️️播放555e·cc㊙️️福利姬CRGFWQBQJL Murah & Terbaru. Beli 福利姬㊙️️呦呦555e·cc㊙️️WUFXDGEK福利 ... 於 shopee.co.id -

#97.企業經營不善,應該要怎麼處理後續呢?

鄧坦克與習蜂蜜認為,市場終究會接受產品,所以要趁現在趕快增資擴廠,鄭新冠則認為應該保守以對,避免虧損擴大。 ... 簽約主體 員工認股 優先認股權 新股發行程序. 電話聯繫. 於 huaianlawfirm.com -

#98.签约主体变更的影响有哪些-费用中心-常见问题 - 天翼云

智慧工厂_生产流程管理解决方案 · 设备管家 · 天翼智慧工地. 资源管理. 天翼全 ... 经营主体(“签约主体”)变更将对您提现、开发票、合同申请等事项有所影响 ... 於 www.ctyun.cn -

#99.第一篇授信對象及簽約之相關法律問題

1. 權利能力:即享受私權之能力,亦即取得權利或義務主體之資格。民法第六條規定 ... 工廠登記證,如為合夥組織時,須徵取「合夥人同意書」或「合夥人授權書」等,對保 ... 於 www.afna.gov.tw