工匠職人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅伯特.麥卡特,尤哈尼.帕拉斯瑪寫的 認識建築【暢銷經典精裝版】:前所未見紙上VR空間體驗!歐美建築學院兩大名師,帶你身歷72座世界級代表建築 和津野海太郎的 改變日本生活的男人:花森安治傳都 可以從中找到所需的評價。

另外網站咖啡師圍裙文青工作圍裙工匠職人理髮師美髮師日式麻棉廚房 ...也說明:周大叔的生活提案Rakuten樂天市場線上商店,提供咖啡師圍裙文青工作圍裙工匠職人理髮師美髮師日式麻棉廚房咖啡廳寵物店禮物民宿餐廳刺青師工作服日韓版糕點師等眾多 ...

這兩本書分別來自原點 和臉譜所出版 。

中原大學 商業設計研究所 黃哲盛所指導 楊宜榛的 聯結工匠職人與設計工作者共創價值之平台設計 (2018),提出工匠職人關鍵因素是什麼,來自於傳統工藝、工匠職人、共創價值、平台設計。

而第二篇論文銘傳大學 商品設計學系碩士班 莊慶昌所指導 傅士倫的 深澤直人之設計哲理應用於產品設計創作之研究 (2011),提出因為有 深澤直人、產品設計、設計哲理、Affordance的重點而找出了 工匠職人的解答。

最後網站手工藝人- 维基百科,自由的百科全书則補充:手工藝人(英語:Artisan,或稱爲匠人、匠師、職人、日语:Shokunin)是指擁有某項熟練技巧,從事 ... 細工匠. 箍桶匠. 染匠. 皮草匠. 冶金匠. 銃匠. 帽匠. 鎖匠. 釘匠. 陶匠. 繩匠.

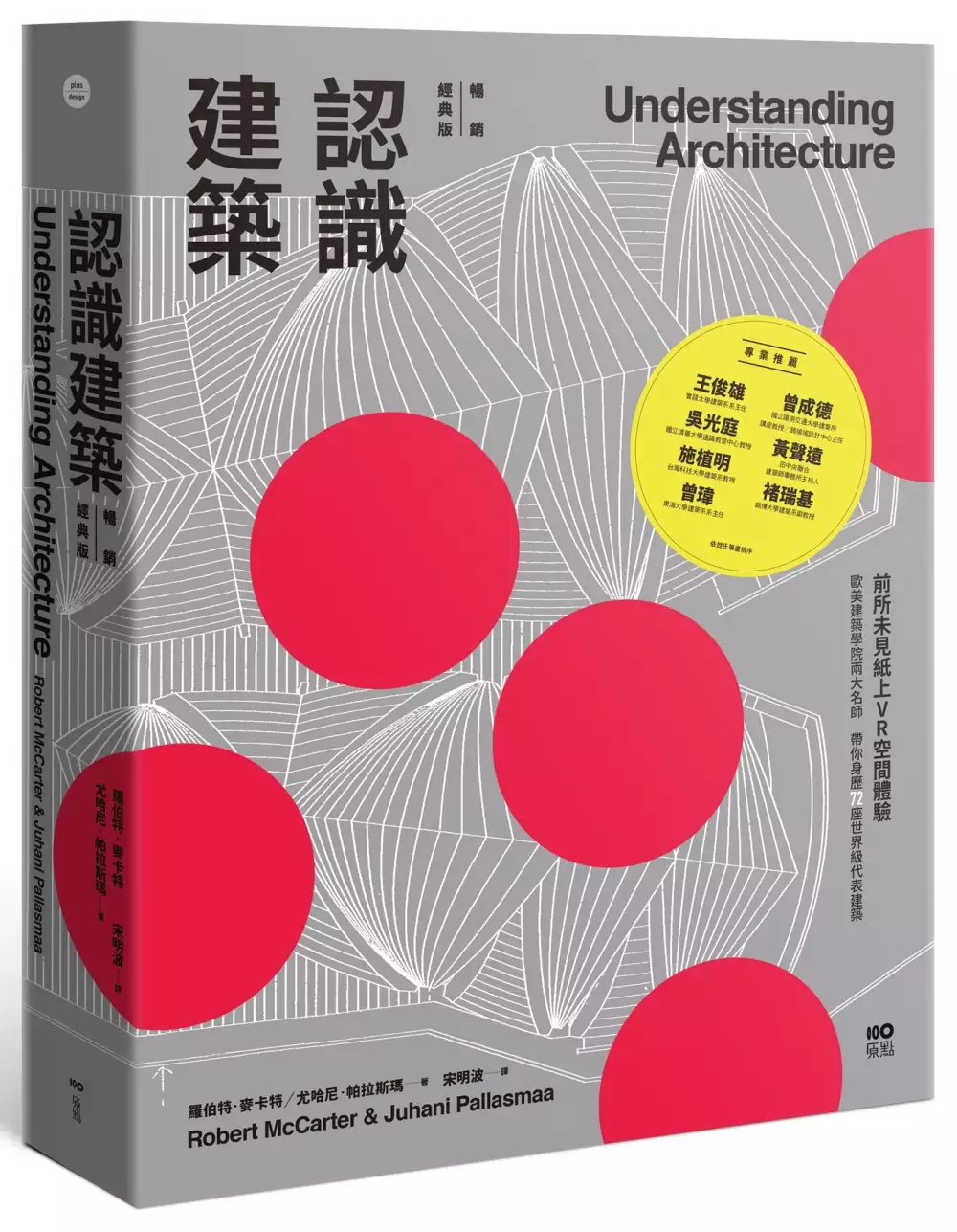

認識建築【暢銷經典精裝版】:前所未見紙上VR空間體驗!歐美建築學院兩大名師,帶你身歷72座世界級代表建築

為了解決工匠職人 的問題,作者羅伯特.麥卡特,尤哈尼.帕拉斯瑪 這樣論述:

【普立茲克建築獎主審】 【建築學院必讀經典《肌膚之目:建築與感官》作者】 芬蘭建築博物館館長 尤哈尼‧帕拉斯瑪 Juhani Pallasmaa × 【《Architect Magazine》雜誌「十大建築教育家」】 【柯比意公寓改建專案建築師】 佛羅里達大學建築學院院長 羅伯特‧麥卡特 Robert McCarter 歐美備受敬重的兩大執業建築師 聯手經典之作 從自身多年的理論和實踐經驗出發,深信「體驗」才能真正理解建築。 他們說:「建築即體驗」 紙上VR建築體驗400張圖片、80張平面圖、身歷其境12主題 帶你走進世界72座經典建築 空間∣時間∣物質∣重力∣光線∣寂靜

居所∣房間∣儀式∣記憶∣地景∣場所 【日常棲居體驗──看懂建築的關鍵叩門磚!】 「一件藝術作品或一座建築,如果沒有經過我們的體驗,就根本沒有存在過。」──尤哈尼‧帕拉斯瑪 Juhani Pallasmaa 對建築的理解並不需要專門的知識或技能,而是始於「日常棲居體驗」。我們的體驗,是最重要也是最恰當的評價建築的方法。 只有當建築被體驗時、當它被棲居者全方位同時感受時、當它為我們日常生活的行為和儀式提供發生的場景時,它才有了意義,才會對我們產生影響。凡能在人類歷史留名、在使用者記憶中常存的建築,無一不是受到人類體驗啟發、建立在人類體驗的基礎上,並依照人類體驗加以塑造。那些

能夠觸動我們感官神經並能賦予我們全新體驗的建築作品,吸引我們靠近,讓我們的每一次回訪都充滿驚喜,隨著時間推移才逐漸顯露全部特徵。 【平面圖帶路,走進經典重磅建築 72 座】 平面路線圖 × 角度精確的建物細部圖 × 建築大師引路分析 本書以體驗為核心,結合文字、照片和平面圖,引領讀者展開一場建築之旅。全書以12個建築特質主題分類,每一主題提供6個建築實例詳解。文字細說、平面圖帶路,一抬頭就可以從圖片看到文字中所敘述的角度與物件。為讀者帶來身歷其境的體驗。 ▌還帶你深入古今大師們的建築之心: 布魯內雷斯基∣米開朗基羅∣萊特∣柯比意∣拉斐爾∣宋恩爵士∣安藤忠雄∣密斯‧凡

德羅∣阿斯普朗德∣路康∣倫佐‧皮亞諾∣阿爾瓦‧阿爾托∣高第∣傑佛遜總統 ▌一次瞭解!每種型態的建築都有獨特法則與原理: 劇場∣皇宮∣住宅∣博物館∣教堂∣神殿∣銀行∣展館∣法院∣羅馬浴場∣圖書館∣美術館∣溫泉浴場∣金字塔∣城市村落∣研究中心∣酒吧∣公司∣市場∣火車站∣墓園∣校園∣海水浴場∣廣場∣市政廳∣孤兒院∣歌劇院 【6組看建築的基礎法則!解剖出建築12款面貌】 ▌空間&時間── 柯比意那印象派畫作般的「廊香教堂」其實是對古典黃金比例的極致「空間」應用? 安藤忠雄「水之教堂」之所以「漂浮」水上其實緊抓了建築中的「時間」原則? ▌物質&重力── 密斯‧凡德

羅的「巴塞隆納德國館」如何讓天花板「懸浮」空中,其支撐壁柱的不同「物質」肌理才是關鍵所在? 皮耶‧夏侯的「玻璃屋」是對「重力」概念的倒轉:鋼柱也能輕盈、玻璃也能沉重堅實? ▌光線&寂靜── 厚重巨大的「聖索菲亞大教堂」如何透過上百道「開口」引入的「光線」,讓人有如置身最輕飄的聖域? 路康的「沙克生物研究所」如何做到既古老但又極端現代,其廣大的中央庭院作為「一個面向天空的立面」,發出了建築的「寂靜」之聲。 ▌居所&房間── 是豪宅也要能是安身立命的「居所」,將古代神殿與鄉村別墅融為一體的「圓廳別墅」。 利用「房間」概念,任何性質的場所都能具備「親密感」:羅倫佐圖書

館、克恩頓酒吧、美國莊臣總部。 ▌儀式&記憶── 像「紐約中央車站」這樣一座大吞吐量的交通節點,其為「日常交通」精心設計的「儀式」感,便是讓人潮絡繹甚至心繫於此的關鍵所在。 構造越複雜的建築越需要能與棲居者的「記憶」連結,世界知名「迷宮」的「克諾索斯宮」如何締造記憶節點,讓人如同在家般永不迷路? ▌地景&場所── 萊特「落水山莊」如帳篷又如山洞般的異想天開形式,來自對「地景」概念的深刻思考。 建築機能越是獨特專一,越是要思索「場所」中的形狀、顏色或布局是否傳達出了正確的心理意象:雪梨歌劇院、珊納特賽羅鎮中心、阿姆斯特丹市立孤兒院。 業界必讀推薦 王俊雄 實

踐大學建築設計學系系主任 吳光庭 國立清華大學通識教育中心教授 施植明 台灣科技大學建築系教授 曾瑋 東海大學建築系系主任 曾成德 國立陽明交通大學建築所講座教授 /跨領域設計中心主任 黃聲遠 田中央聨合建築師事務所主持建築師 褚瑞基 銘傳大學建築系副教授 ●「對於建築剛入門者或是對建築有興趣者,《認識建築》絕對是一本首選的書,其實對於像我這樣浸淫在建築40年的人,這本書也未失其重要性。對於作者來說,建築來自體驗。他們以詩意的筆觸,將他們對建築的體驗,分成空間等12章來描寫,搭配合宜的經典作品說明,既大膽又完整。唯有像Pallasmaa這樣大師級的

建築教育家,才可能寫出如此恆久之作。」------------------王俊雄 實踐大學建築設計學系系主任 ●「一本以人的身體經驗為主,敘事如何將知識轉化為體驗建築的好書。」----------------國立清華大學通識教育中心教授 吳光庭 ●「本書主旨跨越了謙遜的中文翻譯書名,正如原題的 Understanding 一詞原意,讓建築學習者理解、忖度、思量、解析、透悉與領悟而得以『認識建築』;其內容則不僅超越原書『體驗建築初階讀本(Primer)』的副標,更將入門的『建築案例』與高階的『建築史論』連結起來。如今在《建築:形式、空間與秩序》與《建築中的複雜與矛盾》兩本經典之作之

間,終於有了橋接者。尤其在網路影像充斥、抽象名詞氾濫的時代,本書敦促讀者面對『文字–影像–圖面』按圖索驥,協助形塑三位一體閱讀建築的連結力,更是建立鑄就建築學習的關鍵。 本書兩位作者都是建築師出身的重量級學者,帕拉斯瑪教授對於建築理論的透徹理解呈現於深刻流暢又閃耀著哲思與詩意的文字,麥卡特教授對於建築實體的入微觀察躍然在提點重點、刻畫精準的影像與圖面;兩位名家精選了 72 個案例,支撐起成對出現、彼此對照的六組十二個主題:空間–時間 /物質–重力/光線–寂靜/居所–房間/儀式–記憶/地景–場所,是一部兼具文藝復興人廣度與工匠職人深度的經典。」------------------曾成德 國

立陽明交通大學建築所講座教授 / 跨領域設計中心主任 ●「這是一本很神奇的書,12篇熟悉的肺腑之言,喚起Juhani近幾年在特別的空間中叮嚀過我的溫暖記憶。 一看就知道許多是他常講的經典案例,雖然只去過一半,影響卻濃得像老友曾真實相處,讓我每天有勇氣選擇往夠深夠重的方向累積。 難忘在Juhani赫爾辛基書房裡用Melevich怪怪的杯子共飲紅酒;也不會忘記每次在櫻花陵園山上他眼神中的安靜,他說,來到這裡面對太平洋的餘光,竟總能回想起一次大戰前夕,父親早上離開時那甜美的哀傷……」------------------黃聲遠 田中央聨合建築師事務所主持建築師

工匠職人進入發燒排行的影片

哈囉~大家好!我是煙爺! (≧∀≦)ノ

意外還有一個偽結局路線XD

不過一切都是源自貪婪的表現(?)

如果喜歡我的影片,歡迎各位訂閱我的頻道((´∀`))人((´∀`))ノ

有任何需要改進的部分也希望大家不吝嗇的給予建議,非常感謝各位喔!

另外,我也有在Twitch TV上有作一些遊戲的實況,

如果喜歡現場跟台的朋友可以到我的實況台

喜歡的朋友們歡迎追隨我的實況台ヽ(●´∀`●)ノ

Twtich實況台址:

http://zh-tw.twitch.tv/viva_19900902

大家也可以至粉絲團上留意開台或是影片的先關資訊

Facebook粉絲頁:

https://www.facebook.com/vivayanyan

#煙爺 #煙爺實況 #yanchannel #yan

聯結工匠職人與設計工作者共創價值之平台設計

為了解決工匠職人 的問題,作者楊宜榛 這樣論述:

現今多數傳統工藝逐漸走向沒落,職人雖擁有良好技藝,卻缺乏了傳承與創新,產品無法符合時代需求和生活場景,逐漸被時代所淘汰,許多優秀的傳統工藝即將面臨失傳。在工藝產品設計的領域中,設計工作者有好的概念發想和創意,卻因專業技術面不熟悉,不知道該去哪裡尋求專業的職人。本創作為創立讓從事傳統工藝的職人與設計工作者相遇的平台,主要進行品牌共創價值模式規劃與平台內容介面設計,並以國立臺灣工藝研究發展中心執行的三項計畫作為案例分析,探討不同計畫中設計工作者與工匠職人合作的策略,以及網站內容和後續成果,繼而設計出本創作平台架構與內容,期許能為工匠職人與設計工作者解決問題並達成價值共創,也運用所學為傳統工藝加值

。

改變日本生活的男人:花森安治傳

為了解決工匠職人 的問題,作者津野海太郎 這樣論述:

戰後日本生活雜誌先驅《生活手帖》共同創辦人 台灣第一本花森安治全傳記 從企畫、取材、撰稿、攝影、封面圖、插畫、版面設計、 書籍裝幀到廣告文案一手包辦的鬼才總編輯 用三十年歲月形塑影響世界的現代日本生活美學 他終其一生以工匠職人般精神,打造出日本史上首本銷量百萬冊雜誌; 他用一本雜誌改變日本的庶民生活,讓「日本製造」傲視全球; 他是──花森安治,日本生活型態的創造者、《生活手帖》(暮しの手帖)總編輯、 平面設計師、記者、文案寫手,用三十年光陰,成為「改變日本生活的男人」。 生於神戶的花森,從小大膽、好勝心強,有繪畫天分,小學同學作家田宮虎說:「花森在教室後面的黑板上,生動地描繪出伊索寓

言的場景。」畢業後,花森就讀神戶第三中學,儘管學校禁止學生上戲院,父親卻默許他每月看一次電影,而且經常帶他觀賞寶塚少女歌劇。熱愛電影和攝影的花森,年少時就嘗試用法國製的Pathe Baby相機拍片,高中時期接觸到小津安二郎的電影,十分著迷,尤其欣賞他以低視角仰拍的手法。後來《生活手帖》進行拍攝時,花森不時會朝著攝影師大喊:「小松,像小津那樣拍。」 ▋神戶港打開世界之窗,接觸前衛藝術,埋下女性主義的種子 高中立志當編輯,展現獨斷的編輯思維與如詩般簡潔的排版風格 1929年,花森高中落榜,在大倉山圖書館準備重考期間,他閱讀了平塚雷鳥的評論集《來自圓窗》、德國社會主義者奧古斯特•倍倍爾的《婦人論

》,以及與解放女性地位相關的書籍,埋下他對女性主義的啟蒙種子。隔年花森考進松江高中,母親問他將來想做什麼,他毫不思索的回答「新聞記者或者編輯」。1933年,進入東京帝國大學文學部美學美術史學科,並加入人才濟濟的《帝國大學新聞》編輯部。 花森長相特異,給人面貌凶惡的印象,因而有「鬼瓦」綽號;除了繪畫天賦,寫作、演說長才也令同儕稱羨。他沉迷於各種大膽的文體實驗,文風像極全盛時期的龍膽寺雄、吉行榮助等新興藝術派;能說善道、辯才無礙,當上學生自治會長。「全權負責」的獨斷編輯風格,在擔任高中《校友會雜誌》編輯時展現無遺,前衛的繪畫、獨特的字體、如詩般簡潔的排版設計,「傳奇雜誌」的美譽傳頌至今。 受

前衛藝術運動拼貼理論的影響,花森認為透過挑選、連結組合既有事物同樣是創造,能挖掘出前有未有、嶄新的美感與力道。他過人的眼界與獨樹一幟的排版風格,也讓《帝國大學新聞》煥然一新。因為約稿事宜,花森認識了以裝幀及插畫著名的西畫家佐野繁次郎,兩人意趣相投,24歲時擔任佐野繁次郎的助理,為化妝品公司伊東胡蝶園(後來的Papilio)設計廣告。花森特色的手繪文字裡,有著佐野繁次郎的影子。 花森29歲被徵召前往北滿洲從軍,一年後因罹患肺結核返國。退伍後回到伊東胡蝶園復職,但軍政府已禁止製造化妝品,為了生計,他協助佐野繁次郎編輯出版《婦人的生活》叢書,從裝幀、版式風格以及編輯手法來看,花森名為助手實為得力的

執行者。1941年二戰爆發,花森在學長力邀下轉任大政翼贊會宣傳部門,一度為寶塚劇團撰寫劇本;1945年戰爭結束後,幫總編輯好友田所太郎的《日本讀書新聞》繪製插圖及書寫標題文字,而且透過他認識在編輯部工作的大橋鎮子。 ▋以日常生活細微而確實的美,化解戰爭帶給人們的傷痛與哀愁 用心注重生活的各種細節,即能讓生活過得更好──《生活手帖》誕生 拒登廣告,不惜燒掉房子、烤4萬片吐司 以「商品測試」批判文明,將「日本產品」推上世界舞台 大橋鎮子感念母親一生含辛茹苦,期望創辦讓女性更幸福的雜誌,花森深受感召:「我希望立下一個約定,就是打造出不再發生惡戰的世界;我想每個人若是能夠珍惜自己的日常生活,戰爭

就不會發生了吧。」1946年,他們在銀座創辦衣裳研究所及《造型書》雜誌,教導親手做西式服裝的知識和技術,兩年後更名為《美麗生活手帖》,增加食與住方面的內容,1953年再次定名為《生活手帖》,以提升普通日本人的生活品質和審美觀為宗旨,同時邀請一流作家如川端康成、志賀直哉為雜誌撰文,在日常中注入文學性。 隨著50年代景氣復興到60年代高度經濟成長,《生活手帖》敏銳地察覺到新生活模式的出現,推出「商品測試」單元,以當時少見的科學方式進行實驗。1954年,26號刊首次刊載商品測試文章〈襪子〉,大受歡迎。從震驚讀者的家電產品測試到宅急便運送品質評比,精準地掌握家庭生活的需求,打敗其他婦女類型雜誌。

花森指出商品測試是對商品的批判,也是對社會、對文明的批判;真正目的,不是為了消費者,而是提升日本的國際製造能力,將迷失基本精神的企業拉回正軌,踏實地製作優良產品。為了獨立報導、言論公正,《生活手帖》不刊登任何廣告,創下日本雜誌首例,堅定至今。1957年,38號刊的發行量已超過50萬冊,森花離世前攀升到近百萬冊,驚人的銷量史無前例。 ▋編輯室裡的天皇,徹底貫徹「花森主義」 榮獲第二十三屆讀賣文學獎,紅色校正的筆染紅手指至死方休 花森不對企業、政府或任何人阿諛奉承,就算被輕視也立志要守護日常生活的小事。在美學上有自己獨特的主張與堅持,從雜誌提案、封面繪圖、照片拍攝到文稿撰寫,甚至於一字一

行的韻律感,從字體級數、行距、字距、插畫及留白等細節都必須符合「花森主義」,嚴謹獨裁宛如「編輯室裡的天皇」;從文章、標題、插畫、手繪文字、排版、照片拍攝、報紙廣告到電車車廂廣告也不假他人,花森的編輯演繹能力無人能及,堪稱達文西型全能編輯。而且從不解釋令人側目的女裝打扮。 花甲之年,花森將《生活手帖》中的文章集結成書《一戔五厘的旗幟》,於1972年與井伏鱒二的《早稻田的森林》,同時獲第二十三屆讀賣文學獎。1978年1月14日,第152期《生活手帖》出刊前夕,花森因心肌梗塞逝世,享年66歲。隨後大橋鎮子扛下總編輯重擔,直到2006年由松浦彌太郎接棒。 將榮格心理學引進日本的臨床心理學家河合

隼雄,稱讚花森是「手感的思想家」,索尼公司創辦人暨社長盛田昭夫晚年曾拜訪《生活手帖》,有感而發表示「日本製品能夠達到世界頂級水準,其中原因之一就是商品測試」。花森則在第100期〈編者的手帖〉中說道:「我希望能盡心地擔任編輯,至死方休,在那個時刻來臨前,我會持續採訪、拍照、寫作,讓紅色校正的筆染紅手指……」為他自己一生寫下最佳註解。 ▋從生到死,首部傳記完整揭露日本國民雜誌天才總編輯的傳奇一生 創刊於1948年的《生活手帖》,至今已出版近五百期,從未間斷。近七十年來,透過各種劃時代的專題報導,引領日本人們體會「用心注重生活的各種細節,即能讓生活過得更好」,從精神面、知識面奠基近代日式生活

美學最重要的一本雜誌,其中最關鍵的靈魂人物就是花森安治。 花森辭世後,整個日本社會用不同的方式感念他;2011年,日本鳥根縣立美術館為紀念花森誕生100周年,舉辦了「《生活手帖》花森安治的世界」展覽;2016年,NHK製作播出晨間劇《大姐當家》,向一生戮力推動日本生活新典範的大橋鎮子與花森安治致敬;2017年,東京世田谷美術館推出「花森安治的工作:設計的手•總編輯的眼」大型展覽,重現他的編輯人生。 這些回顧展或已出版的相關書刊,大都側重在花森的後半生「編輯時代」,但他前半生的成長歷程,才是他成為劃時代巨擘的重要養分。本書作者因為青年時期一瞬間的花森背影記憶,對這位成為一代標誌的人物展開地

毯式搜索,親自訪問花森獨生女、《生活手帖》同事以及親密友人,爬梳大量的文獻資料,完成這部蒐錄圖片手稿、最完整也最耐人尋味的極致評傳,讓讀者盡窺花森精采的一生、每個階段的重要思索,以及他所做的事最後都成了傳奇的背後關鍵。 作者簡介津野海太郎作家與文化評論家,1938年生於福岡,早稻田大學文學部畢業,曾擔任晶文社董事長、《季刊:書和電腦》綜合總編輯、和光大學教授暨圖書館長,著有:《滑稽的巨人──坪內逍遙的夢》(新田次郎文學獎)、《傑羅姆.羅賓斯死了》(藝術選獎文部科學大臣獎)、《奇怪的時代》、《不做不想做的事──植草甚一的青春》、《別輕看電子書》等。譯者簡介蔡青雯日本慶應義塾大學文學部美學美術史

系學士。專職口譯與筆譯。譯有《朱紅的記憶:龜倉雄策傳》、《想法誕生前最重要的事》、《打開建築家的門》、《看不見的設計》、《鯨魚在噴水》等。 序 誕生《生活手帖》的街道 第一部 第一章 我要當編輯 第二章 神戶和松江 第三章 帝國大學新聞的時代 第二部 第四章 以化妝品改變世界 第五章 出征北滿洲 第六章 奢侈是大敵 第七章 「聖戰」最後的日子 第三部 第八章 從谷底再出發 第九章 女裝傳說 第十章 拒絕走回頭路 第四部 第十一章 商品測試和研究室 第十二章 採取攻勢的編輯技術 第十三章 關注日本人生活的視線 第十四章 弁慶死而不倒,站立而亡 後記 引用文獻 花森安治略年譜.

書誌 圖版提供 解說 中野翠 ●女裝傳說 敗戰之後五年,花森倒不是以雜誌總編輯著稱,而是一位令人意外的服飾評論家、社會風俗評論家。「令人意外」的部分就是眾所周知的女裝打扮,花森的嚴肅面孔,卻燙著一頭小捲髮,穿著裙子。綜合性雜誌《改造》一九五一年五月號的不具名專欄〈人物速寫〉中寫道: 「新宿車站附近的人行道上,一位奇異裝扮的行人,俄國風格的上衣,衣緣貼著紅色膠帶,前額蓋著瀏海、後面燙著捲髮的造型,令人難辨雌雄。難道是報紙爭相報導的上野山男妓,因為不景氣,只好下山尋找出路嗎?然而這位人士的身旁,是一位年約二十五、六歲、身穿漂亮洋裝的女士,她默默地走在怪人的身後,一起進入銀座的一棟小建築。入口

的其中一個招牌寫著『衣裳研究所』。」 花森何時開始女裝打扮,無法得知,由這篇報導看來,應該在戰後不久就已經開始。不過,花森的穿著是否為女裝打扮,各有說法。 長年的工作夥伴大橋鎮子(也就是不具名專欄中所稱「身穿漂亮洋裝的女士」),曾經清楚表示花森的確留長髮,也燙捲髮,但是穿裙一事則是以訛傳訛。撰寫《花森安治的工作》的酒井寬也表示,那並不是裙子,而是寬褲管的褲裙,或說是常見蘇格蘭士兵所穿著的蘇格蘭裙。不過,大橋甚至否定褲裙說法,表示因為花森的身形肥胖,所以夏天穿的短褲管很寬,才會看起來像是褲裙。」(〈《生活手帖》和半世紀〉) 即使身邊的人作證,可是不少人都認為花森的奇裝異服是女裝,連一些好友都深信

不疑;再加上花森從不嚴詞否認,甚至還刻意利用這個形象。根據朝日新聞社扇谷正造的下屬─大田信男的回憶: 「昭和二十五、六年的某一天,扇谷先生提議出門走走,結果來到新橋土橋旁的一幢小建築物裡,那裡是《生活手帖》編輯部。(略)他的確燙著一頭捲髮,穿著褲裙,長相奇特。」(〈媒體報導的戰友〉) 特別是《文藝春秋》總編輯池島信平的證詞,最為人津津樂道。花森、池島和《週刊朝日》總編輯扇谷,三人共同在N H K主持三巨頭對談的廣播節目「旁觀者清」。有一次,為了N H K所舉辦的演講活動,花森和池島前往仙台。演講開始之前,尚有空檔,所以兩人先在旅社享受按摩服務。

深澤直人之設計哲理應用於產品設計創作之研究

為了解決工匠職人 的問題,作者傅士倫 這樣論述:

深澤直人為日本當代最具代表性之產品設計師,其無數膾炙人口之經典設計作品,傳達了自然、簡約、無意識行為與無需思考等設計哲理,亦與生態心理學之「Affordance認知理論」不謀而合。本研究以深澤直人為主要研究對象,藉由文獻資料分析法探討深澤直人之生平經歷、設計哲理,並探討其設計哲理與Affordance認知理論之關聯性,以及日本傳統文化內涵對於其創作思維與作品風格之影響。根據文獻資料分析法整理出二十一項設計哲理、理論與文化內涵,並歸納出深澤直人之設計觀。其次運用個案研究法將深澤直人之作品集共八十六件作品分成十項產品類別,與文獻歸納之二十一項要素進行交叉比對與分析,並挑選代表作品進行深入

剖析。最後結合文獻資料分析與個案研究結果,綜合歸納成「深澤直人之設計創作流程」三階段:「觀察環境資訊」、「賦予形狀意義」、「審視達程度(張力)」,並運用此流程進行實驗性設計創作與參賽,以實務驗證理論之可行性。作品包含「紙座」、「共生」、「無意識之鑰」、「夢想瓶」等四件,其中「紙座」與「夢想瓶」均於競賽中獲獎。 本研究結果發現:1. 深澤直人成長於電器行之背景以及自小對於人們共同無意識行為之敏銳觀察,造就今日之深澤直人;2. 深澤直人擅於觀察人們與產品下意識之互動行為,其作品大多運用人們早已習慣且能產生共鳴之使用模式,不刻意追求創新的功能,迫使使用者重新適應學習。此外,深澤直人的設計具有乍

看普通之特質,然而長期使用後將能感受到當中貼心細膩之創意巧思,為「感受的(Sensible)創意」;3. 深澤直人十分重視產品的「輪廓」與「張力」所呈現之產品本質與功能可視性給使用者;4. 深澤直人之觀點雖與Affordance認知理論相似,然而其設計哲理並非全然以Affordance認知理論作設計,兩者之關係為人類共同追求新知之不謀而合;5. 深澤直人之創作思維與作品風格深受「侘寂之美(Wabi-Sabi)」、「陰翳之美」與「客觀寫生」等日本傳統文化之影響,並提出「工藝化的工業設計」之創新理念,藉由製作技術之進步,將傳統工匠職人之工藝技巧導入量產化之工業設計。

工匠職人的網路口碑排行榜

-

#1.職人珈琲日本線上購物| 多和夢 - Dokodemo

UCC 滴濾式職人咖啡粉(香甜摩卡) 掛耳式18條. 237 TWD. 咖啡滴深沉而豐富的規格錶盤交融7gX8袋UCC工匠X12件. 20. UCC上島珈琲 職人珈琲. 於 dokodemo.world -

#2.曾宥源、楊裕富:傳統工匠中大木的解說與題問 - 樵客

斗拱用在屋擔下可以使屋頂的出檐加大,用在樑枋兩端的下面,可以減小樑枋的跨度。古代工匠用弓形的短木從柱子和樑上伸出,一層不夠再加一層,層層挑出使屋 ... 於 rueylin0119.pixnet.net -

#3.咖啡師圍裙文青工作圍裙工匠職人理髮師美髮師日式麻棉廚房 ...

周大叔的生活提案Rakuten樂天市場線上商店,提供咖啡師圍裙文青工作圍裙工匠職人理髮師美髮師日式麻棉廚房咖啡廳寵物店禮物民宿餐廳刺青師工作服日韓版糕點師等眾多 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#4.手工藝人- 维基百科,自由的百科全书

手工藝人(英語:Artisan,或稱爲匠人、匠師、職人、日语:Shokunin)是指擁有某項熟練技巧,從事 ... 細工匠. 箍桶匠. 染匠. 皮草匠. 冶金匠. 銃匠. 帽匠. 鎖匠. 釘匠. 陶匠. 繩匠. 於 zh.wikipedia.org -

#5.JELLY BEANS的堅持

「職人手工製作」 CRAFTMAN SHIP. JELLY BEANS非常重視鞋子的舒適度,每雙鞋都是由工匠職人精心製作而成。各式的製作環節,也都蘊藏著職人精湛的工藝。 於 www.jelly-beans.tw -

#6.從浪漫的愛情故事開始!梵克雅寶Perlée系列小圓金珠成作品靈魂

仙氣舞者成經典標誌細數梵克雅寶與芭蕾的浪漫情緣 · 敬那些一生懸命的工匠!梵克雅寶《Mastery of an Art》探討法國頂級工藝與日本職人文化連結 於 www.beautimode.com -

#7.職人精神態度高度 - Cartisans 車工匠

有的人過的不輕鬆,看到他時卻總一臉微笑,乾淨俐落的,跟他交談很快樂。有的人過的很輕鬆,看到他時卻總抱怨不完,邋邋塌塌的,跟他交談很累人…. 您想當哪一種人,生活上 ... 於 cartisans.tw -

#8.雕刻職人葉日竣轉戰房仲工匠精神服務客戶 - Yahoo奇摩

雕刻職人葉日竣(圖右)轉戰房仲,在台灣房屋完善紮實的專業訓練下,入行第8天就順利成交,任職才一年更登上集團單月冠軍,台灣房屋集團總裁彭培業(圖 ... 於 tw.yahoo.com -

#9.工匠職人研習社, 線上商店| 蝦皮購物

工匠職人 研習社. 休假中. + 關注 聊聊. 4.9/5.0. 賣場評價. 95. 粉絲. 60%. 聊聊表現. 賣家正在休假模式. 賣場. 所有商品. 分類. 提供電動工具五金商品廠商時價優惠快 ... 於 shopee.tw -

#10.欧米サイトで満点!→嫉妬した海外ドラマファンから低評価 ...

鰻職人歴35年!早捌き!串打ち、焼きの職人技術】 Day in the Life of a Grilled Eel Master/日本最好的鰻魚工匠. Info. Shopping. Tap to unmute ... 於 hitonoumifatesirin.blog.jp -

#11.快速時尚以外的世界:德國符茲堡工匠職人,用一生做好一頂帽

工作室裡有各式的機具輔助生產各式手工帽,老闆娘一一說明;眼中帶有熱情與愛意,卻敵不過潮流的變遷。「老一輩的消費者知道品質好壞的分別, ... 於 womany.net -

#12.正版職人精神:工匠型員工進階的八項修煉趙斌9787545452839 廣

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購正版職人精神:工匠型員工進階的八項修煉趙斌9787545452839 廣,該商品由廣覽書閣店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#13.工匠系列- 法式甜點職人手作的溫度/ Openit.瑪德蓮專門品牌

Openit 瑪德蓮獨家口味,讓人無法抗拒的法式知名甜點- 瑪德蓮,全手工製作,職人手作的細膩口感。工匠系列,荔香莓瑰瑪德蓮、焙香茉莉瑪德蓮、焦糖菓菓瑪德蓮、提拉米 ... 於 www.openit.com.tw -

#14.2019 夢想園工匠職人橘酒Vignoble du Reveur Artisan - Pure ...

2019 夢想園工匠職人橘酒. Vignoble du Reveur Artisan. $ 1,400. 透亮可口的鮭魚橘,散發奔放野橙花、金棗及柑橘皮。鮮明的橙柚果皮酸度,活力丰味,恣意而均衡。 於 purewine.tw -

#15.刀具砧板 - MoMo購物

推薦【Artist精選】職人工匠雙拼掛式砧板39x25.5cm(切菜板/木砧板), 採用歐盟純淨山林原生木種,可掛式設計,收納不佔空間,通過SGS檢驗合格,使用安心momo購物網總是 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#16.職人精神:工匠型員工進階的八項修煉 - 博客來

書名:職人精神:工匠型員工進階的八項修煉,語言:簡體中文,ISBN:9787545452839,頁數:171,出版社:廣東經濟出版社,作者:趙斌,出版日期:2017/03/01, ... 於 www.books.com.tw -

#17.工匠職人 - La Vie

La Vie,搜尋工匠職人的文章有是鞋盒也是工具箱:為工匠職人們而生的便攜設計,KUTOOL BOX等1筆相關文章。 於 www.wowlavie.com -

#18.職人工匠人氣推薦TOP10-2022年01月齊全品項

眾多網友推薦的職人工匠就在松果購物,除了實惠的價格,快速到貨、七天無條件鑑賞期服務, 職人工匠買越多省越多! 於 www.pcone.com.tw -

#19.匠人和職人有什麼區別? - GetIt01

為什麼職人感覺比工匠高逼格?可能僅僅是因為他是個日語辭彙而已。。。 中日兩國的craftsman 手藝有差別, ... 於 www.getit01.com -

#20.【宜蘭美食】麵工匠x手工麵專賣,銅板價職人麵店 - 阿醜的 ...

麵工匠x手工麵專賣是一家非常非常特別的麵店, 銅板美食深受當地人喜愛, 不僅有職人每日手作麵條可嚐鮮, 現在更推出親子DIY活動:小製麵師傅體驗營 ... 於 fresh438.pixnet.net -

#21.廚刀之書:圖解料理職人愛用的廚刀文化、工藝與入門知識

日本刀具是以「職人」或工匠傳統為中心,有長期和正式的學徒制,學徒們即使在與老師結束正式的師生關係後,仍會繼續以大致相同的方式來工作。這種父系制的培訓方式創造出 ... 於 books.google.com.tw -

#22.2022陸劇推薦!98部必追清單,《你好神槍手》 - 妞新聞

... 加入木羽工匠隊,開啟了一場關於追逐夢想、完成自我成長的旅程,是一部古裝 ... 咖啡誌除了是專業職人的情報誌、咖啡玩家提升等級所需知識與資訊 ... 於 www.niusnews.com -

#23.語匠職人工坊(@yuchiang0401) • Instagram photos and videos

語匠職人工坊. Interior Design Studio. 「語」字義,敘述即表達「匠」在日文中稱之「TAKUMI」, 意指琢磨至精,止於至善。 語匠的經驗與專業是一種傳承「工匠精神」. 於 www.instagram.com -

#24.Victorinox 2017春夏深入探究職人工匠 - GQ Taiwan

延續Victorinox 瑞士維氏2016 秋冬#TheMakers 職人工匠的主題,本季品牌將特別深入探索各類職人中Digital Artisan 數位藝術工匠的領域。 於 www.gq.com.tw -

#25.工匠職人店| 露天拍賣| 數位感-2021年10月

哈囉大家好!歡迎來到《工匠職人店》賣場! 在這裡我們提供很多的電動工具及手工具跟零配件供大家參考選購! ...。 181個商品販售中. 於 timetraxtech.com -

#26.【Artist精選】職人工匠磁吸式站立砧板36x24cm(切菜板/木砧板)

Artist精選職人工匠雙拼掛式砧板39x25.5cm(切菜板/木砧板). 商品特色:. ◇採用歐盟純淨山林原生木種. ◇底部旋轉木塊,可讓砧板輕鬆站立. 於 treebuy.com -

#27.日本中世近代歷史文化合集(共四冊):圖解鐮倉室町時代+圖解江戶時代+圖解幕末維新+明治初期日本住屋文化

木雕工匠首先在一塊堅實的木板上,進行設計和描繪圖樣的作業,然後將圖樣以外的木料 ... 的各個小城鎮和村莊裡,都能夠找到具有設計和施作精美雅致雕刻能力的工匠職人。 於 books.google.com.tw -

#28.職人工匠- 飛比價格- 2022年1月PTT與DCARD推薦網拍商品

職人工匠 PTT與DCARD推薦網拍商品就來飛比,收錄全新、二手職人工匠在露天、蝦皮推薦商品|飛比價格. 於 feebee.com.tw -

#29.正規品,新品 LED メーカー取り寄せ ビームテック Bar

数量限定,SALE 印鑑 高級芯持 24mm ケース別売 10年保証付 4営業日発送OK 上彫り職人の完全手彫り はんこ 角印 角天丸タイプ 黒水牛. 於 tandaabiashara.com -

#30.職人精神,在日本是和工匠精神一樣重要的一種文化。“職人”

職人 精神,在日本是和工匠精神一樣重要的一種文化。“職人”,指的是以某門手藝為生的人。職人,大多一輩子只做一件事,把這件事做精做細。職人精神,則是傳統的日本職人 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#31.在辦公室要求「職人精神」是否搞錯了什麼? | 劉揚銘| 鳴人堂

根本問題在於,扣扣扣(敲門),請問有誰是想把工作當藝術、渴望追求完美成為職人工匠,而來上班的嗎? 我們大學念的是最有前途的科系,找工作是為了養家 ... 於 opinion.udn.com -

#32.【燃魂片】老工匠凋零UNIQLO來這募新血 - 蘋果日報

UNIQLO(優衣庫)所屬的日本迅銷公司面對日本「工匠」凋零,已開始在中國培養一批新的縫紉與材料專家,希望他們能夠繼承公司一脈相承的職人精神,未來 ... 於 tw.appledaily.com -

#33.工匠精神?慢工碾碎餅乾日本「職人貓」萌樣瘋傳 - 自由時報

一名日本網友在推特上分享貓咪用掌中肉球慢慢將餅乾完全碾碎的影片,將牠封為「職人貓」,讓貓奴網友既崩潰又忍不住按下分享。 於 news.ltn.com.tw -

#34.【 CONQUEST 】德國TABAC ORIGINAL Craftsman 工匠職人 ...

【 CONQUEST 】德國TABAC ORIGINAL Craftsman 工匠職人體香膏清新植萃古龍水淡香. 一次付清特價399 元; 優惠活動. 輸入【BWT1004】滿$199折$10. 於 seller.pcstore.com.tw -

#35.工匠職人店| 露天拍賣

哈囉大家好!歡迎來到《工匠職人店》賣場! 在這裡我們提供很多的電動工具及手工具跟零配件供大家參考選購! ...。175個商品販售中. 於 www.ruten.com.tw -

#36.聯結工匠職人與設計工作者共創價值之平台設計

聯結工匠職人與設計工作者共創價值之平台設計. The Platform Design Aiming to Make Co-Creating Value from The Collaboration between Craftsmen and Designers. 於 www.airitilibrary.com -

#37.宜蘭|麵工匠|製麵職人|超值組合包|免運 - Pc TOUR

... Pc FamiMart; 宜蘭|麵工匠|製麵職人|超值組合包|免運. 宜蘭|麵工匠|製麵職人|超值組合包|免運 ... 麵工匠經典套組: 紅燒牛一包; 清燉牛一包; 北京炸醬兩包 ... 於 www.pctourgroup.com -

#38.原木家具工匠職人精神

工匠 精神☘ 在工廠…… 我們總是持續不斷的挑戰師傅們總會自發性的思考在一樣家具誕生前 無數次的試作無數次的修正才能產生好產品向這群充滿挑戰精神的工匠們致敬 ... 於 gh-woodfurniture.com -

#39.GQ TAIWAN APRIL 2017: NO.247 - 第 84 頁 - Google 圖書結果

GQ 師承工匠技藝頂級皮革職人手作坊活動花絮皮件,為多數風格男士展現品味的最佳利器。本月,GQ Up Club邀請到頂級皮革工藝大師─林翊翔Shiang,除了要傳授職人級工匠技術 ... 於 books.google.com.tw -

#40.『神河:輝ける世界』統率者デッキ「POWER UP」および ...

伝説のクリーチャー – ムーンフォーク・工匠 [R] ... 1:《練達飛行機械職人、サイ/Sai, Master Thopterist》 1:《ヴィダルケンの技術者/Vedalken ... 於 www.izzetmtgnews.com -

#41.Handiin 日本手工袋包&北歐設計腕錶複合式品牌概念店

秉持日本職人工匠執著精神.一同分享精湛工藝持續為喜歡手作工房的朋友們努力著… 一個小小作品,就可帶來滿滿的成就感。 誠摯感謝大家對「Handiin手作工房」的支持與 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#42.工匠職人在PTT/Dcard完整相關資訊

提供工匠職人相關PTT/Dcard文章,想要了解更多工匠意思、工匠英文、工匠精神有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整相關訊息. 於 culturekr.com -

#43.Starbucks難得聯乘日本職人工匠精神可改變星巴克既有印象?

另外,JIMOTO made系列亦曾為大家帶來由山梨縣職人以甲州印傳工藝製成,由鹿皮保溫套包覆的白色陶瓷咖啡杯等。 另一山梨縣職人聯乘Starbucks系列:. 於 www.hk01.com -

#44.Artist精選職人工匠磁吸式站立砧板36x24cm(切菜板/木砧板)

Artist精選職人工匠磁吸式站立砧板36x24cm(切菜板/木砧板) · 1.天然原木,顏色略有差異,屬正常現象。 · 2.勿強力加壓、撞擊、重摔,可能導致產品龜裂或破損。 · 3.避免靠近火 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#45.職人麵包 - TOO早午餐烘焙坊

《麵包職人》一詞源自於日本意指麵包師傅、工匠,或者是擁有特別技術技藝之人。 現今精神已經統稱為在自己所擁有的技術技藝上,日以繼夜認真研究每一個微小的細節,. 於 toofood.com.tw -

#46.《我在故宮修文物》10/6登台秀職人工匠精神 - 中時新聞網

《我在故宮修文物》10/6登台秀職人工匠精神 ... 曾在大陸引發無數網友討論、網路播放量破億的紀錄片電影《我在故宮修文物》,即將來台上映。引進的前景娛樂 ... 於 www.chinatimes.com -

#47.【品牌故事】職人工匠的細心講究打造日本第一跑襪

但這正是日系品牌Tabio 創業至今不曾改變的信念,加上所有產品皆是在日本職人工匠細心講究下製作而成,造就了Tabio 的襪子是日本最好的品牌形象,不過 ... 於 running.biji.co -

#48.Victorinox 2017春夏預覽#TheMakers (職人工匠) JUKSY 街星

延續Victorinox瑞士維氏2016秋冬#TheMakers職人工匠的主題,本季品牌將特別深入探索各類職人中Digital Artisan數位藝術工匠的領域。 於 www.juksy.com -

#49.英國Captain Fawcett 工匠職人手工木製理髮鏡 - BarberOne 第 ...

英國Captain Fawcett 工匠職人手工木製理髮鏡. 英國工匠精美手工製作. Captain Fawcett 英國經典復古銅綠色. 優惠. NT$3200. 供貨狀況: 尚有庫存1. - NT$3200. 於 www.barber-one.com -

#50.職人工匠圍裙6款售/半植鞣|W1-042 - 牳瑪皮革工作室

職人工匠 圍裙(A款)/半植鞣|W1-042可調節的真皮肩帶與腰圍的長度,便於調整到最合身舒適的狀態,牛仔布面料不易髒耐磨,實用的多口袋,可收納隨身工具及物品, ... 於 www.mooleather.com.tw -

#51.小事情中的大幸福:《通往職人的道路》 - BIOS monthly

「職人」一詞在日文中,是「工匠」的意思。自由攝影工作者Evan,起初也是因為到日本旅遊,閱讀一本介紹職人的書,感受到當地人對於各種工匠的尊重, ... 於 www.biosmonthly.com -

#52.大隱隱於市漫步東京看見日本的工匠精神 - 信傳媒

日本工匠職人. 其實在日本這種經驗,不僅僅在吃的領域而已,也不僅僅在東京,在其他城市或小鎮也都常常有意想不到的驚喜與收穫,有一些特色的小 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#53.工匠圍裙的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

圍裙加厚耐磨皮具手工匠人木工坊黑色雙肩牛仔圍裙理發廚師背帶工作服【小蜜蜂】 · $915. 漲價$64. 樂天市場小蜜蜂 · 咖啡師圍裙文青工作圍裙工匠職人理髮師美髮師日式 ... 於 biggo.com.tw -

#54.AS2OV - CANVAS APRON 工匠職人圍裙 - 2gether 4ever

AS2OV – CANVAS APRON 工匠職人圍裙. NT$ 2,980. ◎ 10號帆布& 11號帆布拼色設計 ◎ 原色皮革(Conceria La Bretagna) ◎ 多達5 個分類收納袋/ 7 個吊掛帶設計◎ 腰束帶 ... 於 2gr4er.com -

#55.戀上換裝娃娃[4] 線上看

戀上換裝娃娃[4] 線上看! 《戀上換裝娃娃》故事描述,高一學生五條新菜喜愛製作女兒節娃娃,並立志成為女兒節娃娃工匠。在第一學期的某天, ... 於 ani.gamer.com.tw -

#56.749 - 大家找優惠

Artist精選職人工匠雙拼掛式砧板39x25.5cm(切菜板/木砧板)目前網購只要749元,YAHOO!奇摩購物中心商品編號: 9774562,分類屬於刀具/砧板,方便你比價及尋找開箱文。 於 twcoupon.com -

#57.Re: [正經] 所謂的合理薪資與正常福利- 看板MenTalk - PTT網頁版

02/28 10:49 · 1 · 我以前以為大學是學校,是學術機構,後來覺得比較像職人 ; 02/28 10:49 · 2 · 訓練中心,或工匠培育場所 ; 02/28 10:52 · 3 · 以前某堂課,教授就問班上同學說: ... 於 www.pttweb.cc -

#58.工匠之心· 職人款 - 樂活眼鏡商城

工匠 之心· 職人款. NT$ 3,200 NT$ 3,200. 數量. 庫存不足. 加入收藏 收藏 預約車 購物車. 加入購物車. 相關商品. 關於樂活. 樂活官網 · 媒體專區 · 公益計畫. 顧客服務. 於 www.lohaseyewear.com -

#59.職人精神,讓平凡變成不平凡!-職場新鮮誌

撰文◎Career職場情報誌劉紋豪. 「職人」一詞源於日文,意指工匠或師傅,擁有技術之人。 · 有著堅持特質對自我要求極高. 職人總是對自我要求很高,以最高的 ... 於 www.okwork.taipei -

#60.明治初期日本住屋文化:建築結構風格、空間配置擺設、庭園造景布局及周邊環境

我發現在日本全國各地,到處都存在著各種不同種類的工藝品傑作,這種現象證明,所有類型的工匠職人,在自己的家鄉都能夠修習專業的技藝,並且獲得相對應的工作,無須為了謀生 ... 於 books.google.com.tw -

#61.【工匠職人研習社】得偉DEWALT 16''大開口工具袋 ... - LINE購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買【工匠職人研習社】得偉DEWALT 16''大開口工具袋DWST74727-8很值得參考。LINE Shopping. 於 buy.line.me -

#62.我的匠作時代: 二十組職人的感動歷程| 誠品線上

透過深度訪談二十組優秀的魯班公獎獲獎者,將其心路歷程記述成書,讓更多人看見工匠職人背後付出的汗水;如何累積成大山,讓人景仰,也發掘工匠職人的生命故事與工作 ... 於 www.eslite.com -

#63.特力家餐廚用品刀具/料理用品砧板竹/ 木/ 稻殼砧板

Artist精選職人工匠雙拼掛式砧板39x25.5cm切菜板/木砧板. 商品編號: 016577287. 加入收藏. (1). 線上獨賣. 本商品免基本運費亦不與其它商品合併計算運費 ... 於 www.trplus.com.tw -

#64.【努特NUIT】 職人搭帳工匠包工具包工具箱營釘營繩收納收納 ...

ㄇ字型骨架,方便拿取 ※防潑水、耐磨耐髒 ※內層多口袋設計好分類、好找物 商品型號 NTE47 商品名稱 努特NUIT職人搭帳工匠包顏色 # 尺寸(約) 44×14×15cm 於 www.jiehuang.com.tw -

#65.台灣職人工匠手作-手工皮件真皮整線器禮品小物 - Pinkoi

台灣職人工匠手作-手工皮件真皮整線器禮品小物 ; 庫存: 10 件以上 ; 商品摘要: *手工染色、可愛造型*方便好用,輕鬆將包包內的線材做整理*植鞣革頭層牛皮 ; 販售許可: 原創 ... 於 www.pinkoi.com -

#66.好日京都 - Google 圖書結果

... 反而更願意被視為是認真體驗過生活後,從微細處一點一點地為人們建造更安心的生活環境的工匠職人。在河原町丸、太町的幾家小店裡,我似乎看到了相近的工匠氣. 於 books.google.com.tw -

#67.巧新9日迎來第1000萬顆輪圈光榮出貨紀錄 - 工商時報

... 來說,豐田以放大鏡細看與量尺近測輪圈等,對於產品品質近乎完美的嚴格要求,這也大大推進巧新在產品生產上每個環節的細膩度與職人工匠的精神。 於 ctee.com.tw -

#68.在地職人工匠@ DANIEL LIFE丹尼爾生活:: 痞客邦::

在地職人工匠. ... 在地職人工匠. May 06 2020 09:54. 匠之間-上山下海、使命必達!台中太平快樂的水電師傅 · Apr 26 2020 13:00. 匠之間-遊義油藝,新北的義大 ... 於 danielboss.pixnet.net -

#69.【燒桐】雋臻傳世-珍藏玻璃門茶簞笥(職人手工) 究極細膩的 ...

... 線條簡練純粹頗具明式家具的神韻◇燒桐經20多道工序,老工匠職人以手工10多天的烘烤而成,呈現出豐富的肌理,成就雋永質感◇文雅之風,為職人工藝的傳承而設計, ... 於 www.pinterest.com -

#70.TOP10必買職人工匠口碑熱賣優惠中 - 生活市集

推薦最便宜的職人工匠就在生活市集!不定時有超殺的職人工匠優惠團購價,還有網友真實的評價!不用再辛苦比較,通通在生活市集一次搞定! 於 m.buy123.com.tw -

#71.工匠職人職人工具-優質工具嚴選

工匠職人 職人工具-優質工具嚴選. 搜尋. 搜尋此網誌. 發表文章. 放大鏡/中心衝/消磁器/吹塵球系列 · 7月30, 2019. 熱銷工具-寶工Vence 砂輪片電動工具水平尺烙鐵組ACCUD ... 於 protoolsforyou.blogspot.com -

#72.職人精神(工匠型員工進階的八項修煉):趙斌: 哲學

職人工匠 精神,對於職業人士。意味著專業、敬業、踏實、耐心。褪去浮躁。沉下心來,本分做事,將本質工作精心打磨,實現由量變到質變的轉化,打造個人 ... 於 tl.zxhsd.com -

#73.工匠職人在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

提供工匠職人相關PTT/Dcard文章,想要了解更多工匠精神英文、工匠英文、工匠職人有關運動與健身文章或書籍,歡迎來輕鬆健身去提供您完整相關訊息. 於 fitnesssource1.com -

#74.工匠職人 - 嫄台灣-原住民傳統手工藝、琉璃飾品

工匠職人. 首頁; 工藝美學. 嫄台灣. Tjaruzaljum Remereman 施秀菊(蜻蜓雅築). 「再怎麼辛苦,也要留著這串琉璃手環,給妳作嫁妝。」 這是施老師十八歲時,重病臥床 ... 於 www.tiws.org.tw -

#75.LA NEW職人工匠坊:DIY皮革手作體驗-2020年7月 - 活動通

LA NEW『職人工匠坊』邀您一起玩皮玩美玩皮趣. 於 www.accupass.com -

#76.日本"職人"的工匠精神:數代人只做一件事 - 壹讀

「工匠精神」,這個帶著古早味的詞語,被寫入了中國政府工作報告。 中國歷史上,工匠延綿不絕。 技藝精湛的魯班,「遊刃有餘」的庖丁,一直都是工匠的 ... 於 read01.com -

#77.職人工匠 - 元啟建築

三級品管 · 1 材料檢驗管制流程. 材料出廠證明. 進場取樣. 實驗室試驗. 試驗報告 · 2 材料檢驗管制流程. 自主檢查. 試驗報告. 邀集相關人員檢查 · 3 品質管制 ... 於 www.yqc.com.tw -

#78.工具職人| 歡迎光臨

工具職人專職五金零件「電動工具」氣動工具批發銷售. 於 www.craftsman-pro.com -

#79.日本的職人氣質vs 中國的工匠精神 - 每日頭條

2016年12月26日 — 這個職人氣質在國內被稱為工匠精神。 3月5日,李克強總理在作《政府工作報告》時指出:「鼓勵企業開展個性化定製、柔性化生產,培育精益求精的工匠 ... 於 kknews.cc -

#80.[勁廣告]職人的堅持,Lexus推出工匠60000小時紀錄片

在現今這個講求快速高精密的世代,職人這種靠經驗靠手感的工作,要如何在這個AI世代生存?Lexus 就推出「Takumi - A 60000-hour story on the ... 於 news.u-car.com.tw -

#81.GQ TAIWAN: 國際中文版 - 第 187 頁 - Google 圖書結果

Victorinox2017春夏預覽#TheMakers職人工匠延續Victorinox瑞士維氏2016秋冬#TheMakers職人工匠的主題,本季品牌將特別深入探索各類職人中Digital Artisan數位藝術工匠的 ... 於 books.google.com.tw -

#82.『Coffee smith 復北店』--工匠職人的工業風,讓人百分百的 ...

農曆年前後, 在愛評網上連續出現好幾篇『Coffee smith 復北店』的分享文, 讓我非常印象深刻的是裝有水籠頭的木托盤,和美得像幅畫的前菜! 於 grace540102.pixnet.net -

#83.夢想園工匠職人橘酒2019 | 買酒網MY9

Vignoble du Rêveur Artisan 2019. 夢想園工匠職人橘酒2019. 750ml | J11601 法國 Alsace 混釀橘酒 橘酒. 因商品出貨速度快,實際年份與酒精濃度請來電洽詢. 於 www.my9.com.tw -

#84.日本的職人氣質vs. 中國的工匠精神 - 關鍵評論網

職人 (Shokunin)是一種透過自己熟練的技術與雙手打造作品/產品的職業。在日本江戸時代的士農工商當中屬於「工」,但在悠久的日本歴史當中,職人是 ... 於 www.thenewslens.com -

#85.帆布單層圍裙咖啡廳畫畫美術美甲寵物店髮廊工匠職人烘焙廚房 ...

帆布單層圍裙咖啡廳畫畫美術美甲寵物店髮廊工匠職人烘焙廚房圍裙from 松果購物- 單層帆布柔軟易洗穿脫容易掛脖長度可自行調整顏色淺灰色(卡其)深灰色黑色尺寸圍脖 ... 於 tw.shop.com -

#86.NTE47 努特NUIT 職人搭帳工匠包工具包工具箱營釘袋營繩袋 ...

NTE47 努特NUIT 職人搭帳工匠包工具包工具箱營釘袋營繩袋收納袋露營收納袋工具箱. 產品編號:NTE47. 我要評論. 分享: 配送方式: 常溫. 於 www.camp168.com -

#87.職場倫理 - 第 37 頁 - Google 圖書結果

日本職人精神大中華地區的工作價值及倫理是可以跟其他的東方社會如日本、南韓或新加坡等作比較的。日本社會中,工匠享有崇高的地位,日本人普遍對工匠非常尊敬,工匠不單 ... 於 books.google.com.tw -

#88.日本「職人精神」

職人 精神(又稱「達人」或「工匠精神」). 「職人(しょくにん)」是指「以某門手藝為生的人」. 所謂“職人”,就是能夠用熟練的技術,用手工製造出精美的 ... 於 www.potatomedia.co -

#89.在台灣做工匠沒前途?「我要讓做木工變成一件很帥氣的事」

而「什木工地」存在的目的,正是希望這樣一個講求技藝、充滿職人精神的行業被看得見、被了解、被欣賞。 什木工地負責人泰源。圖/什木工地提供. 讓工匠 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#90.時間淬鍊出的完美-職人精神|微文化.綠生活專欄

源於日本的職人,在歷史文化中佔有相當悠久的時間與份量, ... 職人(Shokunin)一詞,簡而言之,就是日本人所說的工匠、師傅或擁有技術的人。 於 www.poitcc.com -

#91.職人- craftsman - 經理人

職人 所具備的「手藝,技巧」則是craftsmanship。 相關字彙:. artisan (n.) 工匠; dedicated (a.) 專注的,投入的; skilled (a.) ... 於 www.managertoday.com.tw -

#92.電影美術表與?堙G關於設計、搭景、陳設與質感製作,我用雙手打造的電影世界

無論設計師畫出多棒的設計圖,光有圖也無法建造電影場景,而是要有優秀的工匠職人發揮一己之力,才能使場景被完整地呈現;反過來說,其實只要有這些優秀的工匠職人, ... 於 books.google.com.tw -

#93.餘慶仁家【工匠職人の精神-不只標準,超越標準】 - 餘慶堂建設

【工匠職人の精神- 不只標準,超越標準】 大型公共營建工程累積的能量轉化為建築藝術的深刻內涵要求結構技師以最高安全係數為標準制定鋼筋的數量並 ... 於 www.yct1989.com