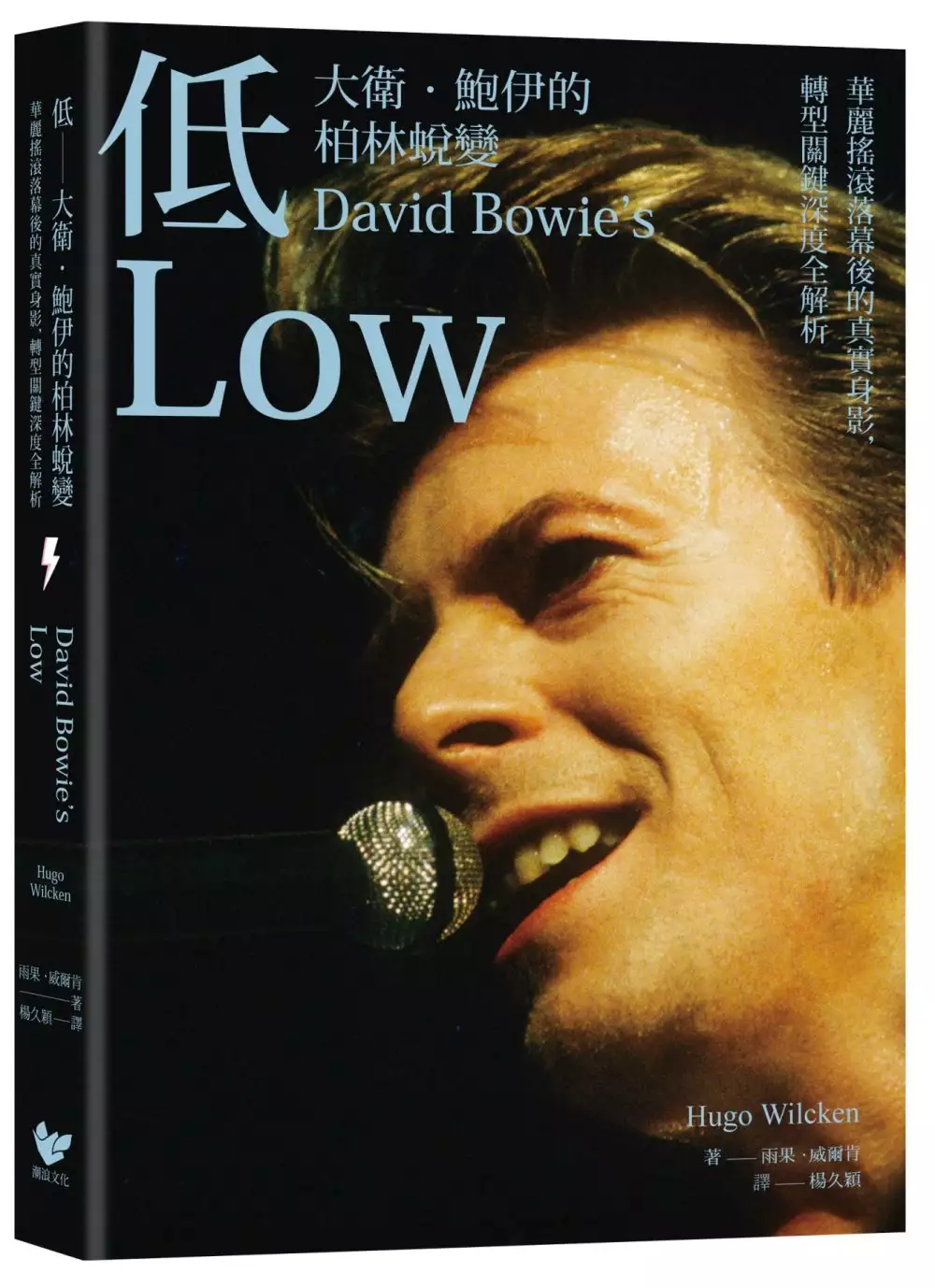

工作室類型的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦HugoWilcken寫的 低——大衛.鮑伊的柏林蛻變:華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析 和米高貓的 死神降臨都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Step by Step 設立公司很簡單 - 新創圓夢網也說明:回想一下,如果你跟店家結帳買單,你會拿到哪種類型的收據憑證?? 我 ... 沒錯,所以合法營業登記的型態,可以劃. 分兩類,【商號/工作室】及【OO公司】!!

這兩本書分別來自潮浪文化 和布克文化所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 楊明迭所指導 趙瑜的 竄動於表層下的情感 -趙瑜創作論述 (2019),提出工作室類型關鍵因素是什麼,來自於身體、陰影、疼痛、版畫、版畫工作室。

而第二篇論文國立高雄師範大學 台灣歷史文化及語言研究所 李文環所指導 陳欣宜的 閒置空間再利用之研究 ─以駁二藝術特區為例 (2015),提出因為有 駁二藝術特區、高雄舊港埠、閒置空間再利用、文化創意產業的重點而找出了 工作室類型的解答。

最後網站專案計劃則補充:2019年亞洲文化協會(Asian Cultural Council, ACC)紐約企劃總監Cecily Cook女士與台灣執行長張元茜女士發起一項計畫—「台灣東南亞文化交流計畫Taiwan Southeast Asia ...

低——大衛.鮑伊的柏林蛻變:華麗搖滾落幕後的真實身影,轉型關鍵時期深度全解析

為了解決工作室類型 的問題,作者HugoWilcken 這樣論述:

「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」 ——《低》,大衛.鮑伊 |鮑伊告別華麗時期,開啟搖滾新頁經典之作| 台灣首本剖析大衛.鮑伊音樂創作轉型風格樂評專書 探索創作心靈,重回柏林三部曲現場,搖滾變色龍的蛻變起點 ★陳德政精彩深度導讀★楊久穎執筆翻譯 ★特別收錄馬世芳專文解析鮑伊舞臺人格 ●台灣版獨家收錄大衛.鮑伊柏林時期珍貴剪影● ●亞馬遜讀者4.7星高分評價,鐵粉必收專書! ●鮑伊關鍵樂風轉捩點●滾石雜誌500大專輯●影響啟迪無數後龐克搖滾樂隊 |本書看點| ★從幕前到幕後最完整的全面記錄 ★奠定音樂生涯高峰轉型期的代表作深度爬梳 ★

與美國搖滾巨星伊吉.帕普的精彩交鋒 二〇一六年,傳奇搖滾巨星大衛.鮑伊從人生舞臺謝幕登出,告別地球,全球樂迷同聲哀悼。鮑伊留下無數經典代表作,身分角色悠遊在外星人、迷宮魔王、湯姆少校、瘦白公爵等各種表演人格,勇於挑戰打破各種框架,百變形象深入人心,更以獨特的個人形象及開創性的音樂風格,影響許多世代。鮑伊過世當天,德國外交部甚至發推特感謝:「再見了,大衛.鮑伊,你現在也成了英雄,謝謝你幫助扳倒柏林圍牆。」 有別於一般音樂的樂評書或是明星傳記的角度,本書從大衛.鮑伊人生最關鍵的轉型時期,也是他走入柏林的起點——《低》切入。這張專輯與《「英雄」》《房客》被譽為柏林三部曲,《「英雄」》的專

輯同名曲被認為是冷戰時期東西德的地下國歌,而首部曲《低》正是他的樂風轉捩點。在本書中,作者雨果.威爾肯從大衛.鮑伊的音樂風格、創作源起及背景等脈絡細細爬梳,勾勒出他在柏林的轉變歷程。 柏林影響與樂風轉變 鮑伊出道發行數張專輯獲得巨大成功,生活在家族精神分裂症病史的陰影下,過度壓力卻讓他迷失自我,陷入毒癮。在此時,他選擇前往柏林,決心戒毒,卻沒想到此城不僅成為身心逃逸及喘息的出口,更成為靈思激盪的來源。鮑伊迷戀當時冷戰時期的獨特氛圍,當地的博物館及夜店酒吧都留下他的足跡。結合對德國藝術的愛好及當代德國音樂等各種影響,鮑伊打造出全新的音樂作品,自此開啟了個人及時代的新頁。 冷戰時

期的柏林如何影響鮑伊的身心狀態及創作?他如何在與毒癮奮鬥的同時創造新的樂風?與好友伊吉.帕普激盪出何種火花?雨果.威爾肯在書中透過多方訪談資料,重現了鮑伊瘋狂嚴謹等各種面向。例如他不敢居住在鬧鬼的城堡房間、工作時會利用閒暇與伙伴們去黑森林及萬湖散心、在柏林圍牆旁的工作室錄音等景況。書中對鮑伊和多位音樂人如布萊恩.伊諾等的交往合作記錄,彷彿還原現場,活靈活現,如同紀錄片般迷人。 樂評書的寫作標準 全書也針對曲目逐一剖析,包括歌詞的典故源起、與音樂圈往來等幕後花絮,不僅讓讀者對鮑伊的心理狀態及創作風格有更多理解,也能滿足粉絲對鮑伊柏林生活的好奇。雨果.威爾肯對鮑伊的創作考究鉅細靡遺,有

讀者形容,「這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式」。透過本書,我們也將展開一場紙上行旅,共同體驗搖滾巨星的蛻變。 |重點摘錄| ❖伊吉.帕普和大衛.鮑伊的情誼❖ 「《低》是在《白痴》之後錄製的,但《低》卻先發行了。大衛不想讓人們認為他的靈感來自伊吉的專輯,但事實都是一樣的。甚至有一些為伊吉錄製的曲目,最後卻收錄到了《低》。」——錄音師羅宏.希柏 「樂團和鮑伊會離開錄音室去睡覺,但我不會。我工作是為了要在第二天比他們快一步……看吧,鮑伊是個快人一步的傢伙。思維敏捷,行動迅速,非常活躍、敏銳的一個人。我意識到我必須比他更快,否則,那會變成誰的專輯?」——

歌手伊吉.帕普 ❖柏林圍牆旁的錄音室❖ 錄音室距離柏林圍牆只有二、三十公尺。「從主室裡,我們可以看到柏林圍牆,也可以看到圍牆的另一邊,越過鐵絲網,看到紅衛兵的炮塔……他們有巨大的望遠鏡,他們會看向主控室,看著我們工作,因為他們和其他人一樣喜歡追星。有一天,我們問工程師,整天被警衛盯著看,會不會覺得不舒服;他們很容易就能從東邊對我們開槍,就是那麼近,如果望遠瞄準器夠好的話,他們便可以射中我們。他說,過一陣子就會習慣了,然後轉過身來,拿了一盞頂燈對著衛兵,伸出舌頭跳上跳下地騷擾他們。我和大衛馬上躲到錄音台下面。『別這樣』,我們說,因為我們快嚇死了!」——唱片製作人托尼.維斯康蒂

❖大衛.鮑伊的柏林生活❖ 鮑伊不再把頭髮染成橘色,還留起了小鬍子,並開始穿上工人的連身工作服作為一種偽裝,儘管在柏林的樂趣之一就是沒什麼人會打擾他。他很快就養成習慣,在床上躺到下午,然後喝著咖啡、柳橙汁配香菸當早午餐,接著走到錄音室,並經常在那裡徹夜工作。當時,他也沉迷於日間的娛樂,包括在咖啡館閒晃,並與伊吉和可可一起騎著自行車,在開闊的城市裡繞來繞去。「我幾乎無法表達我在那裡體驗到的自由感,有些時候,我們三個人會跳上汽車,像瘋了一樣開車穿過東德,然後駛入黑森林,在任何一個吸引我們目光的小村莊停下來。這樣一走就是好幾天。又或者,我們會在冬天的日子裡,在萬湖吃一整個下午長長的午餐。那個地方

有一個玻璃屋頂,四周被樹木包圍著,依然散發著一種1920年代早已消失的柏林氛圍。」(摘自大衛.鮑伊雜誌訪談) ❖鮑伊的柏林繆思❖ 他經常參觀柏林圍牆兩側的藝術館,但他最喜歡的是位於柏林郊區達勒姆(Dahlem)的「橋社」博物館,該博物館專門收藏一次大戰前在柏林和德勒斯登(Dresden)的一批藝術家的作品……他們的作品和《低》第二面的向內轉折,有著明顯的哲學聯繫,也就是把風景作為情感的概念。「這是一種藝術形式,它並非透過事件,而是透過情緒來反映生活,」鮑伊在2001年說,「這就是我覺得我的作品要走的方向。」 熱血推薦 小樹(StreetVoice 音樂頻道總監) 四分衛

阿山 回聲樂團 李明璁(社會學家、作家) 林查拉(造次映畫總監) 阿凱(1976樂團主唱) 馬世芳(廣播人、作家) 馬欣(作家) 張鐵志(搖滾作家) 梁浩軒(策展人) 陳珊妮(音樂創作人) 陳德政(作家) 楊久穎(譯者、文字工作者) 廖偉棠(詩人、評論人) 熊一蘋(作家) (按姓名筆劃排序) 狂推分享 就麻瓜角度,這本書簡直是奇幻文學。對學習搖滾的樂迷而言,這紀錄根本是打通任督二脈的寶典。——小樹(StreetVoice 音樂頻道總監) 千萬不要以為這本書只是綜合維基百科或Google查得到的「大衛.鮑伊」生平事蹟和樂評資

訊,這樣其實不夠硬派,也滿足不了狂愛他的樂迷。本書聚焦從一張經典專輯切入,重探每首歌的創作脈絡、合作互動乃至錄音細節,彷彿要把讀者偷渡至那些靈感飛馳的神祕現場、甚至是鮑伊自我重整的身心歷程。由此獨特路徑,重新理解這位偉大藝術家,翻開的每一頁都是玄妙宇宙風景;重聽的每個音符,也有了不同維度持續迴盪的聲響。——李明璁(社會學家、作家) 大衛.鮑伊和大師布萊恩.伊諾在柏林圍牆邊的錄音室做出了「柏林三部曲」,是他藝術生命的又一次大轉彎。有人說:大衛.鮑伊就在這裡創造了搖滾的未來。感謝上蒼讓他活到了69歲,而且直到生命的終點,仍然處在創作的顛峰──這實在是地球人的福氣。——馬世芳(廣播人、作家)

大衛鮑伊不只是音樂巨人,更是流行史上開創性的代表。他成為不滅的符號,且因其「無法被定義」而成為跨時代的精神指引。從他開始,音樂、時尚、文化、性別都開闢了疆界。無論他的外星化身「齊格.星塵」、「瘦白公爵」到「大衛鮑伊」都是他所創造的藝術品。一生如華麗但危險的行動藝術,解鎖了世人的盲點,作品也不斷在「自我革命」。此書關乎他人生與創作的轉捩點,更關乎人類流行史。他與其音樂如在「星空」回望地球,是個體的寂寞,也是對迷失群體的呼喚。——馬欣(作家) 大衛.鮑伊是通往外星世界的指路人,是讓所有怪胎感到不孤單的英雄,不斷自我創造的神祕之獸,是二十世紀到我們這時代流行文化最具顛覆秀的創造者。——

張鐵志(搖滾作家,著有《未來還沒被書寫:搖滾樂及其所創造的》) 我「見過」大衛.鮑伊兩次。一次是倫敦之行,來到了《齊格星塵》專輯封面的拍攝之地,站在Ward's Heddon Street studio外,見到那位starman站在遙遠的天際。一次是東京行,由V&A策展的《David Bowie Is》,見到湯姆少校(Major Tom)漂浮在外太空,臉龐掛上閃電符號的鮑伊,呼喊著~~呼喊著。這是第三次,我又「見過」大衛鮑伊了,在讀完本書之後,見證那神奇的藝術家。——梁浩軒(策展人) 一如鮑伊在專輯裡唱著的:「我住遍了全世界,我離開了每一個地方。」《低》是他生涯最重要的一次

過場,也是那趟柏林旅程的負片——只有出發和到達,沒有途中。再沒有誰能和鮑伊一樣,用一張如此美麗的專輯,創造出如此陰鬱的內在宇宙,就像巔峰過後的感覺,一切都在倒退,一切都在下沉。——陳德政(作家) 透過本書,我們能從中看到大衛.鮑伊在自律/自毀之中的擺盪,在創作上的有所為與有所不為,以及那種在飽受壓力(包括離婚官司、精神狀態不穩定等等)的掙扎之下,冷冽疏離又內省低調的電子聲響背後的炙熱靈魂。——楊久穎(譯者、文字工作者) 有那麼多個大衛.·鮑伊,以至於他被稱爲「搖滾變色龍」,事實上角色分裂是西方詩歌傳統,分身有助於左右手互博、然後認識自己。他如此演繹的那一個我行我素的「大衛.鮑伊」,

鼓勵了多少感覺與所謂主流社會格格不入的人去成爲自己,音樂和美學趣味、性傾向、生活價值觀等等都不應成爲被他人否定或自我否定的理由,他只是在做大衛.鮑伊,無意間卻成爲了一把傘。——廖偉棠(詩人、評論人) 佳評如潮 資深搖滾樂迷絕非專輯封面封底說明文字就能滿足,這套書正是及時雨。——《滾石雜誌》 這套書是為了那些瘋狂的收藏者而出版:他們欣賞那些獨特的設計及創意,還有任何讓你的房間看起來很酷的酷東西。我們愛死這套書了。——Vice雜誌 才華洋溢,每本都是真愛。——NME雜誌 想把某張專輯做到無所不知嗎?來試試這套書。——Pitchfork雜誌 大衛.鮑伊的專輯《低》

發行於1977年,可謂是這位歌手/演員/音樂家/偶像的靈思巔峰,但這張唱片仍然無法引起應有的注意。雨果.威爾肯這本書可望結束這種長期被忽視的狀況……本書將吸引鮑伊的歌迷,以及那些尋找一位著名藝術家的失落珍寶、對音樂好奇的人。對於那些永無止境辯論著究竟是誰影響誰的搖滾歷史學家,或是那些僅是想知道歌曲背後的故事的人來說,本書都極具吸引力。崇拜者將急於重新發現被遺忘的最愛……引人入勝又充滿魅力的分析。《低》堪稱是鮑伊的創作巔峰,而雨果.威爾肯的書,將成為深入了解這張專輯、極具價值的良伴。——強力塑膠出版社(Drastic Plastic Press) 讀者盛讚 《低》是大衛.鮑伊發行專輯中

,我最喜歡的一張。關於這位善變音樂家發展的特定重要時期,威爾肯這本著作雖然內容並不厚重,但比許多(實際上是所有)重量大書更具衝擊力。這本書充滿了關於鮑伊在「瘦白公爵」時期陷入毒癮的訊息,以及他在柏林奇蹟般地康復和重新定義自我的詳細描述。文筆豐富又不致過度放縱。高度推薦。——讀者喬伊.赫希 我等這本書很久了,沒有失望。書寫鮑伊的相關作品,始終是一項艱鉅任務。作者真的為這本書費盡心思,從文學因緣的引用起源、大量的採訪資料爬梳等,構成了這本非凡的傑作。——讀者約茲 《低》是鮑伊最好且最獨特的專輯之一。在本書中,作者詳細介紹了專輯的錄音細節,並探討每一首歌曲的故事。他還探索了專輯的

前期準備工作,從鮑伊的上一張專輯開始,甚至也介紹到了鮑伊與伊吉.帕普合作的唱片。在有限的頁數裡充滿了豐沛的資訊,文筆卻清晰易懂。強烈推薦。——讀者邁克.阿沃利奧 這可能是我讀過的對鮑伊作品最好、最詳細的分析,我懇請作者考慮繼續書寫柏林三部曲的另外兩張專輯。——讀者巴克利 這本書為這類書籍設下了標準,應該成為同系列的寫作模式。從鮑伊在職業生涯中的背景開始,詳細描述了早期的創作過程,記錄鮑伊如何與伊吉.帕普合作並激盪火花,以及前期的創意工作伙伴,製作人的加入,直到前往柏林完成混音。作者並沒有對歌曲進行過多的樂理描述,也絕不訴諸任何枯燥如「在歌曲的2分37秒有一

段合唱,掩蓋了節奏的音調」這類型的文本——很多這類書常見的內容。相反的,作者專注於藝術家創作歌曲時的生活,以及如何影響和塑造這個過程。他描述了具有創造性的決策過程及概念性想法,整個過程中對周圍的氣氛亦進行大量描述。你會感覺自己彷彿就在現場。對於喜歡這張專輯的人來說,這是一次非常愉快的體驗。——讀者杜安 我對這個類型的書有些期望:對專輯製作方式的描述要詳細卻不過度瑣碎;對音樂本身的分析詳盡卻不過分;彷彿像在閱讀藝術家的傳記,至少要讓人足以了解專輯的出發源頭。這本書應有盡有。整本書只談一張專輯,很難從頭到尾都引人入勝,但這本書卻成功做到了。亮點包括:對鮑伊在製作這張專輯時,精神狀態的準確描

述(這個描述很大程度上解釋了專輯的獨特情緒)。書中也解釋了專輯的影響力何在,甚至是一一逐曲目的逐軌分析:而且毫不冗長也不會淪於無趣(當然,除了忠實粉絲外,或許任何人都沒有太大興趣)。這是對一張精彩專輯的全書分析。如果你是鮑伊的鐵粉,或許很多片段讀來讓你感到熟悉;如果你喜歡這張專輯卻對幕後花絮及歷史一無所知,那麼這是必讀之書。——讀者威廉.康比

工作室類型進入發燒排行的影片

*直播留檔

遊戲:傾聽畫語: 最美好的景色

作者:曙光工作室

類型:解謎

實況:鬼怒川

主旨:氣質在哪裡,絕對難得倒你

下載:https://store.steampowered.com/app/1634150/_/?l=tchinese

劇情遊戲實況part1:https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dvi39xPsnledO1kTugIoM-HB7roaTTe

恐怖遊戲實況part1:https://www.youtube.com

以會員形式支持頻道:

https://www.youtube.com/channel/UCs-An_9qMz_Q6IeIht_pRUw/join

竄動於表層下的情感 -趙瑜創作論述

為了解決工作室類型 的問題,作者趙瑜 這樣論述:

摘要身體作為創作的主題,其實就像一面鏡子,反映出創作者的形體、個性、及心理狀態,本論文將整理個人以身心為經驗的創作,從開始的契機、摸索的過程、到階段性的探索內容加以論述之,其中多有不確定及模糊的自我剖析,好似真實的反映出創作者的性格及行為,同時呼應了創作上的狀態及衝動,這些模式互相影響,或許混雜,但也使我的創作成為可能。此篇創作研究方向分別為身體、陰影、疼痛、版畫、版畫工作室,並以2015~2019之間的創作及思考為主要討論對象,由個人的情感作為出發,進而對內容產生提問,試圖梳理,並且紀錄在創作過程中產生的難能可貴的經驗。第一章分為緒論、創作動機與脈絡、研究目的及內容,分別描述創作的源起及演

變,並且加以描述研究的方向及方式。第二章將創作的內容分為畫面形式與情感內容兩部份來做探討,試圖透過兩個方向描繪出現階段的創作思考。第三章以創作媒材及思考為重心,深入整理媒材語彙及特性。第四章則切入作品內容及想法,一一介紹不同的不同的身體思考及情感交互產生的內容。第五章結論。

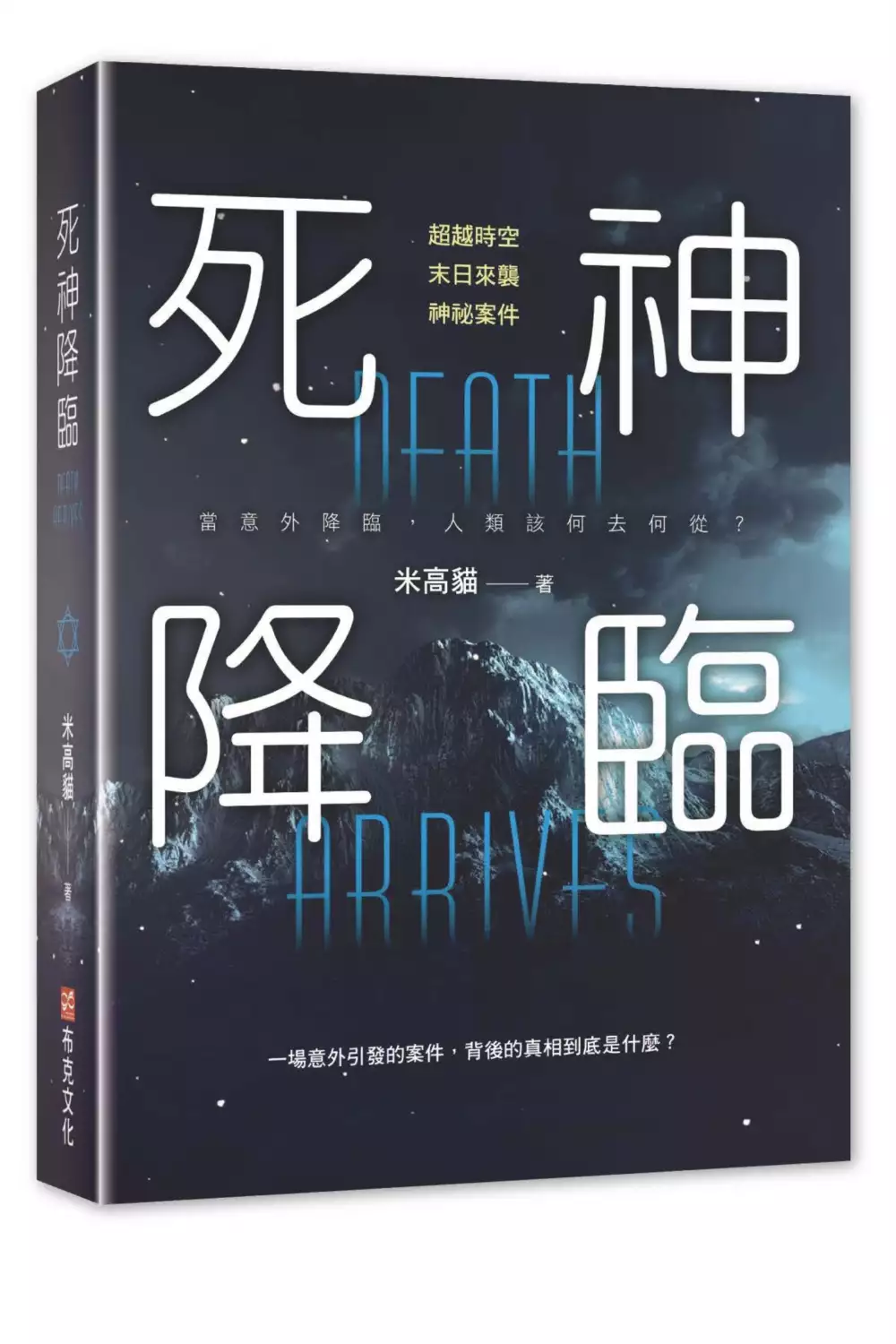

死神降臨

為了解決工作室類型 的問題,作者米高貓 這樣論述:

超越時空 末日來襲 神祕案件 當意外降臨,人類該何去何從? 一個自稱死神的人突然降臨人類世界,它以神力收走了人類世界所有的生物和微生物之後,人類世界的平靜被徹底打破。與此同時,生活在自由中心的凱斯,也被捲入了一場意外發生的案件中,迫於生計的凱斯,不得不接手此案,在與米雪兒和其他幾名夥伴共同查案的過程中,他們逐漸了解到案件背後的重重糾葛。 當謎底揭開時,眾人發現真相竟然如此荒誕。隨之而來的是這個世界再次發生了變化,新的死神降臨人間,這次的死神自稱小丑,而主角們也將再次面臨一個更荒誕的新世界…… 自序 寫下整本書最後一個字,按下輸入鍵的時候,我忽然意識到,不管我願不願意

,這本書都已經結束了。 說起來,寫這本書的動機,或許可以追溯到更早一點的時間線,當時啟動漫威電影《鋼鐵人》的漫威工作室,正準備孤注一擲,而那時候他們並不知道,在某一天,人們會為了那句「愛你三千遍」瘋狂感動。 或許更晚一點,在史丹李老爺爺啟程去天堂的那一天,追溯探祕般的觀影體驗,從前所未有的新鮮感,逐漸變成了流水席一般的機械乏味;互相客串的找熟人遊戲,從彩蛋預告式的驚喜,變成流水線式的常規操作。 小學生負評大戰,圈層文化內卷,現實與幻想交互,在科幻與魔幻的狀態下輪番上演,而曾經那些拯救地球的豪言壯語,已經在持續充分的供給下氾濫成災。 但面對這樣的世界,我們又不得不走下去,不得不看下去,因為我們都

知道,會有結束的那一天。在那一天,所有的光榮都會重啟,所有的快樂都會閃回,等著我們的有天堂、涅槃,還有故事裡那簡單但是卻讓人痴迷的故事獎勵,一如人生本身。 而我之所以寫下這本書,也是為了向我的青春,我曾經熱愛過的那些人和事致敬。 一位研究美國經典文學的學者指出,男人的青春與冒險,幾乎是美國文學永恆的主題,不管是哈克貝利.費恩抑或是白鯨莫迪.比克,還是傑克.凱魯亞克經典的《在路上》,乃至於雷蒙德.錢德勒的《漫長的告別》,他們筆下的那些男人,永遠都帶著孩子氣的天真和熱烈、硬漢式的嘴硬和心軟。 眾人筆下那些長不大的男人,他們在當下這個混亂的世界裡,對抗、受傷、成長,用躁動和熱血去撞擊世界或改變世界。

很多時候,這些故事裡甚至都沒有什麼女人,即使有的話,也只是行使著單一的背景板功能,這些作者們很少描繪細膩的愛情,因為那些硬漢式的、歷險式的大男孩是不懂愛情的,一旦他們耽於愛情,等著他們的就是婚姻、責任,還有那向現實低頭後的乏味、庸俗的生活。 也正因為如此,在這些故事裡,我們才會暫時忘卻自己為現實蠅營狗苟的人生,而是,一遍又一遍地重溫我們心靈之中最嚮往、最期待的夢境。 這,也是我寫下這本書的第二個原因,就讓我們在夢裡再飛一會兒吧!即使這個夢像大眾所說的那般,是由塑膠和爆米花疊加而成的,即使這個夢只不過是鏡花水月,即使我創造出來的世界帶著我憤怒的思考。 但是,這個世界的背後,仍然埋藏著天真的溫柔

,壞人總會受到懲罰,好人總能得到並肩作戰的夥伴,結伴歷險只需要一個簡單的動機,探索出來的真相往往出人意料。 故事裡的人,閒下來的時候可以彼此互損,危難之際又可以生死託付。當這個世界發生變化的時候,哪怕它是荒誕的、是滑稽的,也還有這麼一群人認真地活著,尋找著某一天發生在紐約的一樁案件的真相。 他們就這樣在路上迴圈著,久到我覺得紐約人民再看到外星人,連YouTube都懶得拍了,他們終於明白了自己。 就像推石頭上山的薛西弗斯一樣,重要的不是結果,而是在一次次迴圈之中留下的回憶。重要的不是得到了什麼,而是在這個過程之中,我們都成為了全新的自己。而這,就是我寫這本書的第三個原因。 死神、黑暗的天空、無序

的世界、荒誕的歷險,探索真相的過程,還有這個世界孕育出來的那些漫畫式人物──追根朔源,從終點回到起點,所有的結局都已經寫好,黑色幽默的背後,是另一段已經啟程的新鮮人生。 當然,故事主角一行人這場浩浩蕩蕩延續多年的冒險秀終於落幕了。當這個故事來到結局時,我設定每個活著的人都重回平靜,重新進入了一個荒誕而奇妙的世界,度過平凡、滑稽而又帶著深刻真實的人生。 而我自己在過去的幾年裡,曾嘗試過創作各種類型、各種體裁的作品,我做過雕塑、畫過漫畫、出版過小說、詩集,嘗試過武俠、傳奇等各種類型文學,我也用這個故事開啟了自己的紀元和宇宙。它帶來的期待和歡樂,支撐著我繼續往下開一個屬於我自己的創作宇宙。 或許這個

創作宇宙現在還不完善,中間有著許多被簡化的筆墨,這個世界有很多幻想設定還不全面,這個魔幻傳奇還不夠豐滿等等,但是我相信,只要我還有創作的熱情,我就不會停下我手中的筆。 每當我完成一部作品的時候,我都會慶幸,慶幸自己仍然還有創作衝動,還有描繪這個世界的熱情。我更希望所有看到這部作品的人,能從這部作品之中感受到冒險樂趣,享受到片刻的幸福,並可以藉此暫時忘卻成人世界的那些煩惱。

閒置空間再利用之研究 ─以駁二藝術特區為例

為了解決工作室類型 的問題,作者陳欣宜 這樣論述:

近年來駁二藝術特區的名聲可說是越來越響亮了,尤其台灣的藝文資源長期集中在北部,因此駁二藝術特區的崛起不僅是爭取「南霸天」的地位,更象徵位於藝文邊陲的南部對主流結構的反動。事實上,駁二特區的發展歷程深具故事性,由港邊閒置的倉庫發跡,一度又面臨再閒置的藝術特區,最後締造全台公部門所轄景點最多人潮的紀錄。當然目前關於駁二特區的研究已累積一定數量並且逐年增加,然而有沒有辦法發展出一篇文章,試圖整合有關空間、產業、歷史、現況、策略、實作等議題,而非聚焦在當下轉瞬即逝的某個片段?當然現階段的探討也非常重要,但是駁二特區所在的高雄舊港埠奠基於日治時期,其空間脈絡與歷史價值伴隨港都發展而完備,以此為基礎才能

對照出後續閒置空間再利用的效益與影響。本研究將以通盤性的探討,完成以下幾項目標:一、 建立高雄舊港埠歷史脈絡、空間結構的知識作為駁二發展基準二、 釐清駁二特區與周邊港埠的再利用過程與階段意義三、 從空間利用與產業經營兩部分還原駁二特區的主體及探討現況四、 證明駁二特區的生產能量已擴及區域社會並帶來實際影響

工作室類型的網路口碑排行榜

-

#1.開箱全新工作室!我還求婚了 在沒裝修的空房子求會成功嗎??

一起開箱獎牌!有沒有要結婚?冠冠喜歡什麼 類型 ?哈娜為什麼會加入?喜寶有沒有男朋友?你們問題也太多!|內內. 內內Nene•131K views · 30:33 · Go to ... 於 www.youtube.com -

#2.健身工作室成本有哪些?想以健身工作室創業必看

以健身工作室作為創業的選擇需要考慮到哪些成本?Trainge帶大家了解除了場地和器材外還有哪些隱藏成本,並可透過哪些方式來加速資金的回收. 於 www.trainge.com -

#3.Step by Step 設立公司很簡單 - 新創圓夢網

回想一下,如果你跟店家結帳買單,你會拿到哪種類型的收據憑證?? 我 ... 沒錯,所以合法營業登記的型態,可以劃. 分兩類,【商號/工作室】及【OO公司】!! 於 sme.moeasmea.gov.tw -

#4.專案計劃

2019年亞洲文化協會(Asian Cultural Council, ACC)紐約企劃總監Cecily Cook女士與台灣執行長張元茜女士發起一項計畫—「台灣東南亞文化交流計畫Taiwan Southeast Asia ... 於 bambooculture.com -

#5.經營美容工作室需要準備多少費用?

... 種類…等等,都應詳加規劃而不能因是個人式小店而任意安置。 房租、保證金、公共事業存款、許可證、保險、進貨成本都是開美容工作室成本的必要支出。 於 www.ezpretty.com.tw -

#6.小訣行銷工作室(台中網頁設計工作室)

接案逾七年。WordPress網站架設、WordPress架站授課、網站搬家、Google廣告刊登、創業與行銷諮詢、XQ策略代寫|| 形象網站/部落格網站/購物網站/課程網站/一頁式網頁/各 ... 於 smallway.tw -

#7.超簡單自行申請【工商登記】,但專家建議你絕對不要

不論是XXX企業社、XXX工作室、XXX商行、XXX有限公司、XXX股份有限公司,一般人總是統稱「公司」,雖然都叫公司,但它們的法源不同、所負擔的責任不同、課稅方式也不同。 於 ezstartup.cc -

#8.炙熱點網路媒體工作室 - TYC創新創業資源網

公司基本資料. 公司名稱:炙熱點網路媒體工作室; 英文名稱:HotSpot Media; 產業類型:自媒體業/批發零售業; 成立時間:2021/01/18; 統一編號:87419045 ... 於 tyc.tycg.gov.tw -

#9.個人接案工作室與網頁設計公司有什麼不同? - 意匠

不論是企業品牌形象、機關學校、醫療、購物民生...等各類型網站,我們有豐富的經驗幫您做最好的規劃! 您的 ... 於 www.e-show.tw -

#10.竹圍工作室Bamboo Curtain Studio

室園區位於淡水河畔,加上雞寮倉庫型建築日漸老舊,近年來文件受潮長黴、白蟻蛀蝕等情況越來越頻繁,對於紙本、照片底片、錄影帶等類型的實體藝術檔案,保存環境 條件 ... 於 www.facebook.com -

#11.如企業社、工程行、 實業社、工作室 - 申請行號

行號: 如企業社、工程行、 實業社、工作室、餐廳、工作坊. 資本額: 1.25萬以下 ... 房屋做為公司行號營業用之後會增加那些成本? 用電種類變更:由非營業用變成營業用:營業 於 www.xn--55qx5de34c1bs.url.tw -

#12.工作室

類型. 目前工作室的主要類型有 電子商務工作室花藝工作室網際網路策劃工作室婚禮策劃工作室綜合性工作室 工作室 影視工作室藝術設計工作室 化妝造型工作室木雕 ... 於 www.jendow.com.tw -

#13.SOHO 工作室創業家

4合股或獨資。 5營業項目:想從事營業的種類,如:室內裝潢設計業、國際貿易業。 6申設 ... 於 sohowork1314.blogspot.com -

#14.便可啟動夢想的工作間,32間創意工作室給你創業新點子

1、明確目標,確定自己的工作種類,找到合適的工作室類型。另外要確定的是工作室的功能是個人工作,還是要授課,或者承擔商店的功能。根據個人的需求來 ... 於 read01.com -

#15.Re: [問題] 水族工作室請益? - 看板Aquarium - 批踢踢實業坊

老實說從你的發文,感覺你似乎根本還沒有方向簡單說明工作室類型大致可分: 1.活體買賣: 不管你的是直接產地線or盤商批不外乎:(1)敢吃量、(2)挑 ... 於 www.ptt.cc -

#16.喬治馬賽克工作室(服務類型需洽詢)

喬治馬賽克工作室(服務類型需洽詢) ... 基於0 筆評價- 如果您對本商品有任何問題,請在此留下您的意見和建議! 於 mml.tw -

#17.關於我們- 筆間創意工作室-影片廣告|設計|文案

以視覺美感協助各類型新創公司品牌建立. 專業工作年資7年. 獲獎與入圍. 2015年台中科技大學系展插畫類-佳作. 2016年台中科技大學畢業展-金獎. 2016年新一代設計展-視覺傳達 ... 於 pens-creative.com -

#18.如何自己開公司?常見問題精選讓您一次看懂,讓創業不再 ...

有限公司或股份有限公司都需要有資料佐證資本金額,商行和工作室資本額若在25萬以下則不須提出資料。 ... 類型, 目的. 【商號】. 小提醒:. *設立較簡便,商業登記資本25萬元 ... 於 slasherspace.com -

#19.【設施介紹】最詳細行號設立流程|申請行號5個步驟總整理

不論是成立「企業社」、「工作室」、「商行」、「有限公司」、「股份有限 ... 決定成立行號的類型: 4個重要事項. 1.行號與有限公司的差異. 獨資、合夥是 ... 於 meetingtw.com -

#20.山角工作室Kasa'sa'an-在地特色-宜蘭縣、花蓮縣數位機會中心

產品設計以竹編、藤編,結合自然素材創作,也結合不同的竹工藝編法,開創細緻的手作飾品、生活竹器,工作室也匯集了不同類型的在地選物:傳統工藝竹藤 ... 於 itaiwan.moe.gov.tw -

#21.如何決定開公司還是行號:5個重點差別

... 工作室、餐館…等. 行號日後不能變更為有限公司,有限公司也不能變更為行號. 選擇 ... 類型的公司行號免用統一發票. 選擇重點3:會不會需要貸款. 貸款的評估其實會看很多條件 ... 於 eztaxtw.com -

#22.網頁設計公司與網站工作室的差別在哪? 你應該找更專業的 ...

... 工作室。 那麼它們之間的差別是什麼?為什麼你應該 ... WordPress是一個非常受歡迎的網站建設平台,提供了豐富的插件和主題資源,適用於各種類型的網站。 於 www.raise-up.com.tw -

#23.甜點工作室收入高嗎?烘焙業不說的秘密,增加收入方法大 ...

3.客製化品項:較花時間但無成本壓力,毛利約占30%左右. 從上述的收入來源可以發現,甜點工作室分成兩種類型,1是實體店面類型,2是電商 ... 於 blog.tinybook.cc -

#24.陶瓷工作室|朱芳毅老師 - 材質創作與設計系- 國立臺南藝術大學

陶瓷工作室以材質為基礎,給予學生實踐觀念想像與創作實驗的場域。 陶瓷工作室位於材質系系館一樓,空間配備了許多大小不同性質的窯爐,以滿足各種不同類型作品尺寸上 ... 於 materialarts.tnnua.edu.tw -

#25.深顏色工作室Taiwan Boardgame Design

工作室 的兩人搭檔CK和Jacky持續創作雙人棋類遊戲,在2022年3月的第六屆150桌遊展 ... 遊戲類型. 歡樂派對 · 家庭時光 · 策略思考 · 親子同樂 · 單人遊戲 · 台灣元素 · 瀏覽 ... 於 www.tbd.com.tw -

#26.壞主意工作室|密室逃脫 城市闖關 實境解謎 多人互動

壞主意工作室繼密室逃脫作品【腦細胞入侵】和【冥古屋】後,於2021年2月推出RUNNINGMAN類型城市闖關遊戲【那些年,我們一起的戀愛滋味】,挑戰最創新、最大型、最好玩 ... 於 www.badideasstudio.com -

#27.商業名稱及所營業務預查審核準則-條文 - 全國商工行政服務入口網

二、堂、記、行、號、社、店、館、舖、廠、坊、工作室或其他足以表示商業名稱之文字。 三、二商業名稱中標明之特取名稱及業務種類相同者,於業務種類之後,所標明之 ... 於 gcis.nat.gov.tw -

#28.升火工作室 - 逛文創遊花蓮

文創工作室 · 經營理念. 曾經在都市裡闖蕩,但總是不如意,於是回到部落。 · 產品特色. 升火工作室成為港口部落文化與藝術推廣工作的中心,時常聚集著部落的藝術工作者、學生 ... 於 creative.hccc.gov.tw -

#29.什麼是工作室,工作室要如何成立?

顧名思義,「工作室」就是工作的地方,應該是以小型,或個人為主以從事商業活動的空間。但很多人以為「工作室」就是註冊為商業登記的一種類型,但在營業 ... 於 www.tecl.com.tw -

#30.成立個人工作室與設立公司差別Q & A(附影片)

成立個人工作室與設立公司有什麼差別呢?另外,個人工作室與公司組織的營利事業,在經營上及稅務上會產生的差別在哪裡呢?可看設立公司或行號的差別。 於 www.wanchicpa.com.tw -

#31.維塔工作室在奧克蘭開張

方案類型. 維塔工作室發布. NT$ 1,121. 維塔工作室發布. 活动开始48小时前可退改. 立即确认. 现在预订,当日使用. 仅限指定日期使用. 费用包含/ 不包含. 90 分钟的导游体验 ... 於 www.klook.com -

#32.提案工作室- 商用筆記型電腦

提案工作室. 提案工作室☆. 本館精選商品. 館長推薦; 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 品牌. 作業系統. 記憶體. SSD容量. 類型. 尺寸. 商品狀態. 處理器. 晶片. 顏色. 於 www.momoshop.com.tw -

#33.《平面設計從創意到創業》:設計師要當老闆到底需要些什麼?

若想成立個人工作室可能會選擇自己的住所當作工作室,要注意的是如果住處 ... 合作過的團隊越多,也意味著自己公司能承接的案子種類變得更多,公司的價值也 ... 於 medium.com -

#34.台灣家將類型之調查研究|采風民俗工作室

台灣家將類型之調查研究. 采風民俗工作室. 類別. 文化資產(含民俗技藝). 項目. 調查與研究. 年度期別. 2012 常態第1期. 計畫主持人. 呂江銘. 主要參與者及工作職掌. 撰寫 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#35.「工作室」找工作職缺|2023年9月

2023/9/23-1656 個工作機會|農場田間工作者【阿原工作室股份有限公司_阿原肥皂】、肥皂加工好幫手【短期工讀9/25~10/25】【阿原工作室股份有限公司_阿原肥皂】、廠務 ... 於 www.104.com.tw -

#36.主題策展-新手創業必讀,教您怎麼創立公司行號!

政府資源一把罩,協助您實現夢想!】。 目錄. 一. 前置作業. (一) 決定您要設立的企業類型. (二) 預先查詢項目. 二. 申辦項目. (一) 公司/商業登記流程. ( ... 於 www.gov.tw -

#37.燕麥工作室

燕麥工作室. 2017 | 年齡分級:16+ | 1 季 | Horror. 導演尼爾·布洛姆坎普製作一系列 ... 下載功能僅適用於無廣告方案。 類型. 加拿大,科幻節目,驚悚節目,恐怖節目. 節目 ... 於 www.netflix.com -

#38.三種常見的健身空間類型健身房創業前先懂分眾

隨著健康意識抬頭,需求增加,吸引不少創業家投入健身產業,或是擁有健身專長的老師開設自己的健身工作室。在創業之前,先來認識目前產業中最常見的健身房類型吧! 於 unmedesign.co -

#39.劉宇揚建築事務所作品「五原路工作室」

... 工作室;圖片提供/劉宇揚建築事務所設計理念劉宇揚建築事務所Atelier Liu Yuyang Architects的工作室 ... 類型作品。做為一家不依託於任何體制與機構的獨立 ... 於 www.xinmedia.com -

#40.璟姑娘手作工作室

由喜愛創作的女孩們共同經營的小天地利用天然石、玉石等自然的光彩融入製作手作的痕跡是每件作品的心情抒發期望我們的飾品能成為一種祝福給予佩戴者自信與勇氣. 於 jgn0517.qdm.tw -

#41.如何成立一人工作室?設立工作室其實比想像中簡單

如何成立一人工作室?想要設立工作室卻沒有方向嗎?設立工作室,對於很多人來說是一個具有魅力的選擇。而成立一人工作室更是一種獨特而令人興奮的挑戰 ... 於 www.i-young.tw -

#42.變形金剛電影工作室系列

變形金剛電影工作室系列. 關閉. 類型(0) 類型(0). Trading Card Games. 可動人偶. 帶有配件的動作人物. 玩具組合. 眾籌. 衝擊波. 角色扮演. 車輛. 關閉. 分類依. 精選 ... 於 tw.hasbropulse.com -

#43.原來如此工作室

可以和我們約體驗課程,如果人數超過12人,還可以私訊我們加開時段! 多人的課程內容可以點「我有興趣」進來看看唷! 有陶藝、彩繪、植栽等不同類型的 ... 於 www.soukastudio.com -

#44.【心得】淺談工作室@天堂W 哈啦板

... 工作室,但看了感覺,要馬是對工作室完全不了解,又或者這根本就是工作室出來帶風向,希望玩家能造著他們操作行動,但有趣的是, ... 類型,一種就是電腦沒 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#45.關於我們- LAST工作室

... 類型。 2019年工作室開設以來,我們致力於提供藝術創作環境給不管是單純對繪畫有興趣的人,我們把複雜的繪畫、油畫技法轉換成能輕鬆體驗及深入研究的workshop,對我們 ... 於 lee-ast.com -

#46.好設工作室: Main Home

Want to start a new project? 任何合作提案或是需求歡迎多利用聯絡表單請盡量詳細描述案件類型與需求務必留下連絡電話與郵件好設會盡快派專人與您聯繫. Contact Us. 導 ... 於 www.housedesign.tw -

#47.日商曉數碼x 台灣遊戲工作室品牌「曙光工作室」 首款敘事解 ...

有別於曉數碼一直以來參與的日本手遊在地化營運事業,「曙光工作室」以台灣在地開發團隊為核心動力,探索不同的遊戲類型與新技術的組合變化,希望藉由結合 ... 於 aktsk.com.tw -

#48.【公告】本會「中興新村地方創生育成村」第3 期入選進駐名單一

類型. 進駐方式. 申請單位. 審查結果. 1 服務創生執行團隊實體進駐喜神星有限公司. 正取 ... 10 服務創生執行團隊實體進駐細拉療癒香氛工作室. 正取. 11 循環創生支援團隊 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#49.發起的專案- 哩來哩來桌遊工作室

我們希望能設計出策略玩家跟入門玩家都可以玩得開心的桌遊! 登記資訊. 提案者類型: 個人提案者. 提案者名稱: 楊智涵 ... 於 wabay.tw -

#50.玩印徵才

「絹印」為工作室主軸工作內容,並區分為 1.教學及活動:絹印課程、DIY體驗、市集 ... 每位夥伴須熟悉絹印相關的所有工作內容,熟悉繪圖的夥伴會偏向設計類型專案,在新 ... 於 www.oneing.com.tw -

#51.明月工作室

統一編號(統編), 88511148. 商業名稱, 明月工作室. 負責人姓名, 余健立. 地址, 臺中市潭子區福仁里福潭路11號. 現況, 核准設立. 資本額(元), 180,000. 組織類型 ... 於 www.twincn.com -

#52.去玩工作室|公司簡介

gotoAndPlay() Production house去玩工作室2009 年成立至今,擁有豐富的數位操作經驗客戶品牌類型: 美妝、生活、娛樂、遊戲、3C、食品、精品服務內容包含: 創意發 ... 於 www.104.com.tw -

#53.請問新北如何申請工作室?

但查詢新北市政府網站卻找不到相關成立工作室的資訊?只找到工作室 ... 1.2營業項目登記:依您的工作室類型登記營業項目。 ※注意事項:由於登記後 ... 於 www.mobile01.com -

#54.在工作室內容管理員中下載報表- YouTube說明

進一步瞭解報表類型。 按一下「查看」旁的「每週」或「每月」。 根據預設,每週報表提供過去2 ... 於 support.google.com -

#55.壓克力工作室 - 學術及儀器事務處- 中央研究院

壓克力工作室. 工場位址: 生醫所地下1 樓壓克力工作室. 管理人員: 生醫所總務室主任葉歸榮. 業務承辦: 生醫所特殊技能助理林惠堂. 連絡電話: 2652-3504. 於 daais.sinica.edu.tw -

#56.【密室逃脫】迷失地工作室Mystery Studio

【LINE熱點】【密室逃脫】迷失地工作室Mystery Studio, 其他類型娛樂, 地址: 台北市中山區天津街63號6樓,電話: 02 2521 0005。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外 ... 於 spot.line.me -

#57.工作室藝術治療:藝術本位治療取向

書名:工作室藝術治療:藝術本位治療取向,原文名稱:Studio Art Therapy: Cultivating the Artist Identity in the Art Therapist,語言:繁體中文 ... 於 www.books.com.tw -

#58.轉載 工作室的三種包裝型態 - 墨耳痞客

工作室 的三種包裝型態 · 創意SOHO · 資訊SOHO · 諮詢SOHO · 業務SOHO · 申請工作室並沒有資格上的限制,地點的選定與申請大公司無異,一定要可申請辦公室之大樓 ... 於 wwwzoo.pixnet.net -

#59.使用入口網站工作室設定資料表權限- Power Apps

在本文中,您將瞭解如何使用Power Apps 入口網站工作室來設定資料表權限。 工作室中可用的存取類型. 入口網站工作室顯示四種不同的存取類型。 根據您選擇 ... 於 learn.microsoft.com -

#60.首頁| 金榜工作室

金榜工作室. Golden Edge Studio. 內容整合行銷專業團隊,專攻置入性行銷及異業整合 ... 精選完成度高、卡司強、製作優良項目,依影視企劃劇種、類型、卡司、製作規模配對 ... 於 goldenedgeofficial.wixsite.com -

#61.韓國秋樹工作室• 胡桃木桌上型燈座

類型 分類. 2022 • 暖爐系列 · Accessories • 配件們 · Bonfire • 焚火道具 · Furniture ... 韓國秋樹工作室• 胡桃木桌上型燈座. $1,450 $1,800. 單價. /Per. 省下19%. 已含稅. 於 unclebenny.com.tw -

#62.都市藝術工作室杜昭賢:藝術的渲染和推進的能量,是我深信 ...

... 類型的藝術家,再加上她對空間有著獨到眼光,初見一個場域時,她可快速描摹出展覽雛形,亦可於腦海中的資料庫媒合適當的藝術作品,她認為策展人需要建立自己的資料庫 ... 於 www.interior-mj.com.tw -

#63.鄉村要好好設計》江湖開放工作室,在城鄉交界打造永續生活 ...

隨著江湖開放工作室活動的開展,有相同理念的夥伴開始在此匯流,也會依據個人專長和興趣,一起從事市集、議題倡議、自然建築等不同類型的活動。想返鄉 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#64.關於EXPO > 合作品牌> 郭公館工作室

郭公館工作室. 郭公館工作室. 品牌類型/ 文具. 分享到Facebook 分享到Line 分享到Twitter. 頭家. 品牌介紹. 來自台灣-台中西區的文創小店. 幽默詼諧的字句、可愛手繪的插畫 ... 於 www.eslitexpo.com -

#65.【台北密室逃脫推薦】遊戲控不私藏!8間必玩 ...

笨蛋工作室的密室逃脫主題類型各不同,但皆適合多人玩家(6 人以上)一同參與,也有專業的小天使陪同,如果不小心卡關,小天使會用刺激思考的方式帶領玩家走過所有的主支線 ... 於 www.twosevenths.com -

#66.創建工作室|工作徵才簡介

工作 快找 專區快選 求職服務 求才服務 關於1111. 工作快找. 工作類型. 轉職專區. 熱門轉職職缺、多種轉職工具. 兼差打工. 學生寒暑期、開學打工、臨時兼差. 實習專區. 提供 ... 於 www.1111.com.tw -

#67.Google Play 應用程式- YouTube 工作室

官方YouTube Studio 應用程式是讓你使用常用裝置瞭解社群成員並與其聯繫的最佳方法。你可使用此應用程式: - 透過全新的「頻道資訊主頁」快速瞭解內容和頻道的表現。 於 play.google.com -

#68.99%的人都不知道个人「工作室」可以这样用!

前置阅读:《 创业者必须了解的企业组织类型》《 有限合伙企业到底有啥用》再次强调一下,作为一名合格的创业者,一定要了解公司、合伙、个体户(工作 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#69.63號工作室: Squarespace網站設計& 教學

Hello, I'm Mandy. 網站設計師&工作室負責人. 熱愛網站設計,幫助服務類型工作者打造符合品牌個性的網站。 如果 ... 於 www.six3creative.com -

#70.工作室大全_百度百科

... 工作室,包括摄影工作室、舞蹈工作室、软件工作室、影视工作室、游戏工作室、音乐工作室、设计工作室等,为广大工作室供需双方提供最好的平台,在工作室 ... 类型的汇总, ... 於 baike.baidu.com -

#71.工作室

工作室 ,一般是指由幾個人或一個人建立的組織,是一處創意生產和工作的空間,形式多種多樣,大部分具有公司模式的雛形。許多工作室是為了同一個理想、願望、利益等而 ... 於 wiki.mbalib.com -

#72.STUPIN藝術家工作室駐村平台

透過STUPIN分享你的空間與朋友,不論身處世上哪個角落,都可以認真創作、輕鬆交友!省下昂貴的房租和繁雜的申請程序,和藝術家互相交換使用工作室就是一個駐村的新體驗 ... 於 stupin.org -

#73.「名越工作室」首款作品將走高品質戲劇風格強調不會端出手機 ...

... SEGA 創意總監、《人中之龍》總製作名越稔洋領軍的「名越工作室」(Nagoshi Studio) ... 雖然名越稔洋認為這類型的遊戲確實也有樂趣,但並非工作室的專長, ... 於 tech.udn.com -

#74.在台灣的個人工作室是詐騙集團嗎? 是什麼意思查看翻譯

我認識的人中有成立個人工作室的有做家教以及做美甲的,其他還有各種類型的個人工作室,提供不同服務,例如網站設計等,或者在路上就能看到有些理髮店也是 ... 於 tw.hinative.com -

#75.13 坪小宅身兼個人工作室, 待客與休憩場景切換自如!

身為彩妝師及新娘秘書的屋主,是明星藝人精緻妝容的幕後推手,也是新娘華麗登場的重要角色,平日工作忙碌的她,希望13 坪新家兼具個人工作室功能,作為顧客試妝的 ... 於 house-style.com.tw -

#76.工作室- 維基百科,自由的百科全書

工作室 (英語對應詞:Studio),字面意思是用於工作的房間,現今大多指平面設計師、遊戲設計、小說家、藝術家、攝影師等進行創意生產和工作的空間,不單只是辦公室。 於 zh.wikipedia.org -

#77.居家辦公×樂生活工作室| 樂活輕裝修

居家辦公×樂生活工作室 類型:工作室空間風格:北歐風空間坪數:12.8坪(不含衛浴及陽台) 空間格局:2房2廳1衛1陽台空間元素:淺木紋×北歐家具×植栽 ... 於 54aming.com -

#78.工作室租屋、房屋出租

... 類型: 公寓: 電梯大廈/華廈: 套房: 別墅: 透天厝: 樓中樓: 農舍: 辦公: 倉庫: 住宅: 其他. 坪數: 不限: 10坪以下: 10-20坪: 20-30坪: 30-40坪: 40-50坪: 50坪以上: ~ 坪. 於 www.rakuya.com.tw -

#79.21 坪北歐風|彈性規劃設定工作室預變住家體質

房屋類型:新成屋; 房屋格局:工作室; 居住人數:3人辦公室; 設計坪數:21 坪; 設計風格:北歐風; 主要建材:油漆跳色、木皮、系統櫃、水波紋玻璃_進口壁紙 ... 於 www.camper-sd.com -

#80.2023 個人工作室營業登記代辦推薦

工商登記類型比較表格. 成立公司與工作室不同,工作室屬於行號組織,行號不具法人人格,一切營業事務是以營業人名義接洽,設立公司才有法人人格,接洽業務時是以公司 ... 於 www.pro360.com.tw -

#81.t_shape_of - 謝工作室

... Followers, 1014 Following, 166 Posts - See Instagram photos and videos from 謝工作室 ... [ 高光時刻] 我是金魚腦的類型,事情忘得很快 · [ 路] 不要停下來,繼續往 ... 於 www.instagram.com -

#82.【報稅實務】年中從工作室轉有限公司

A:工作室為商業,與公司組織型態不同,無法互相轉換,屬於商業查定課徵之營業額,及 ... 類型機台發電收入計算得之),請問是否要開發票? 詢問日期:2023-07-25 · 辦公室裝潢 ... 於 accounting.sme.gov.tw -

#83.五口創意工作室

五口創意致力於讓大眾遇見表演藝術,讓表演者的才能被世界買單,因此五口創意不只是藝術行政,更要整合團隊在管理、營運、品牌的專業技能,打造全方位的合作方案; ... 於 givemeetfive.com -

#84.四角設計工作室-詢價官網

大圖書出、名片、DM、各類型錄 · 大圖輸出名片DM各類型錄 · 產業訊息 · 歷史詢價. banner. 四角設計工作室. 平面設計、大圖輸出、活動道具(布旗、布條、海報、人形立牌 ... 於 062286168.tw66.com.tw -

#85.竹圍工作室(永久停業) - 藝術進駐網- 文化部

竹圍工作室旨在推動跨文化交流,提供藝術工作者空間、時間和資源進行創作計畫,也 ... 類型. TGOSMAP, 通用版電子地圖, 福衛二號衛星影像, 福衛混合地圖, 地形暈渲混合地圖 ... 於 artres.moc.gov.tw -

#86.Be Myself Inc. 如我協力創意工作室

個人小書、傳記或企業簡介刊物等各類型書籍期刊的編輯和美術設計。包括素材整理與分類、圖樣繪製、取材攝影、文字潤稿、封面設計及內頁版面構成。 行銷. Marketing. 品牌 ... 於 bemyselfinc.tw -

#87.【小由工作室】高檔低價的所在

【小由工作室】高檔低價的所在. 6個月前上線. 關注 露露通 · 評價. 5.01萬 · 商品數- -露露通資訊不足出貨天數隔日. 賣場佈告欄.. 精選商品. 逛逛更多. 於 www.ruten.com.tw -

#88.出版界前景專訪火柴頭工作室 - 香港印藝學會

但近年社會的轉變及自身的際遇,讓我們發展商業種類書籍,特別是創業、工管這類型比較受歡迎,始終作為獨立出版社若要在業界中生存,就必須要找一個定位給 ... 於 www.gaahk.org.hk -

#89.鄭雯雯- 商品部儲備幹部- 棋譜工作室

... 類型的領域發展。行銷企劃領域的的服務影響領域遍及我們生活周遭, ... 棋譜工作室. 2022年2月 - 目前1 年8 個月. 台灣臺北市大安區. Amazon代操盤營運 ... 於 tw.linkedin.com -

#90.工作室可以做什麼行業?

據瞭解,目前工作室等個人創業在行業類別上主要包括幾類,一是諮詢類,如商業行為策劃、社會活動策劃、個人行為策劃等;二是視覺類,如平面設計、圖書設計、影視製作等;三 ... 於 www.yamab2b.com -

#91.曙旅文化工作室|業師陪伴輔導計畫

... 工作室」。 Pic: 新北市三貂角文化發展協會. 初次創業的函恩,因為對馬岡的愛而留下 ... 由於馬岡並不屬於人潮較多的觀光區域,因此不應著重於商品類型的開發,而是商品 ... 於 www.thecan.com.tw -

#92.浯作工作室

介紹. 商品類型:3D列印產品/ 文創品/ 手作課程/ 戶外體驗坊/ 講座(不定期) │金門製造!給您帶得走的小島回憶-浯作工作室│ 「浯」取自金門的舊名浯島 ... 於 kinmen.travel -

#93.2023年435藝術聚落進駐招募計畫— 藝術家工作室(第5期)

招募日期:即日起至112年3月10日截止。 ○招募類型:藝術家工作室| 表演藝術團隊| 設計工作室. ○計畫說明會 ... 於 435artzone.ntpc.gov.tw -

#94.特殊教育個人工作室經營管理之個案研究

工作室 為SOHO 族中的一種類型,隨著時代演進,社會經濟架構與價值. 觀繼而改變,SOHO 族已成為目前新興且熱門的服務業類型之一。隨著SOHO. 族的壯大,勢必跟進的創業族也會 ... 於 spc.ntcu.edu.tw -

#95.如何成立工作室?搞懂登記工作室與開公司差別,邁出創業第 ...

成立工作室登記的流程需要準備什麼資料? 本文將從如何成立工作室到成立工作室費用詳細介紹,幫您邁開創業第一步。 成立工作室第一步:我適合申請工作室還是開公司? 於 macusbc.com -

#96.設計好手- 家的工作室

... 類型 · 居家 · 商業空間 · 辦公室 · 其他 · 面積 · 小坪數 · 21~30坪 · 31~50坪 · 51坪以上 · 風格 ... 工作室. 文章版頭page 0001 1365e. 設計師陳少駒. 公司電話0922-651- ... 於 www.idid.com.tw -

#97.「微型群聚」(Micro Loft)進駐計畫

17做作工作室以創作金工與首飾、推廣教學和展覽為主,營造一個當代金工與首飾交流的據點,讓人們認識當代金工的多樣性。 15. Kaomin Studio. 高鈺閔. 67號. 創作類型:金工 ... 於 www.artistvillage.org -

#98.工作室:優勢,不足,經營建議

工作室 (Studio)一般是指由幾個人或一個人建立的組織,是一處創意生產和工作的空間,形式多種多樣,大部分具有公司模式的雛形。許多工作室是為了同一個理想、願望、 ... 於 www.newton.com.tw