川湖科技年終的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡宏進寫的 俗說醒語 和宋應星的 圖解天工開物(彩繪圖解經典重製版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站(已徵到) 成型技術員, 作四休二, 平均月薪41000, 無經驗可- 川湖 ...也說明:川湖科技 股份有限公司誠摯招募(已徵到) 成型技術員, 作四休二, 平均月薪41000, 無經驗可位於高雄市,工作內容:1. 自動化機台操作2. 模具更換3. 設備、模具維修、保養、 ...

這兩本書分別來自唐山出版社 和華滋出版所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士班 李大中所指導 戴偉丞的 蘇聯解體後台俄關係發展之研究(1992-2020) (2021),提出川湖科技年終關鍵因素是什麼,來自於台俄關係、外交政策、雙邊關係。

而第二篇論文世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 陳清河所指導 何雙百的 後人類主義視域下人與社交機器人關係研究 (2021),提出因為有 人機關係、行動者、社交機器人、後人類主義、場域的重點而找出了 川湖科技年終的解答。

最後網站年終獎金定義川湖年終獎金幾個月轉存王道銀行賺2%利息則補充:aaaaaa把錢存在王道銀行,存款利率2%川湖年終獎金幾個月今天開戶再免費拿77元送你錢的銀行,難道你不拿:http://0w0.tw/obank年終獎金定義川湖年終 ...

俗說醒語

為了解決川湖科技年終 的問題,作者蔡宏進 這樣論述:

本書命名為《俗說醒語》,作者因見魏晉南北朝時期有一部《世說新語》,對於世人具有警示與典範作用,故效法其精神,取其諧音。 作者感於古籍、典故、詩詞、成語都出自學問道德至高的聖賢之人,諺語與俗話則也有出自較有敏銳感覺的販夫走卒,都能流傳並廣為人知,也都因具有深層的警世意義與價值,都值得後人謹記備忘。本書輯錄115條的華文與台灣俗話醒語,給數位時代成長的一代了解父祖輩年代的生命觀及生活哲學。 *封面影像故事 陳板攝〈生仁糖.仙人糖〉 生仁糖,客語又作「仙人糖」,又稱天公豆,整顆炒香花生外裹紅或色白色糖霜,是福建原鄉流傳的節慶應景甜食。農曆正月初九祭拜天公,生仁糖就是傳統供

品之一,也成了過年必吃零嘴。

蘇聯解體後台俄關係發展之研究(1992-2020)

為了解決川湖科技年終 的問題,作者戴偉丞 這樣論述:

我國與俄羅斯的交往,於蘇聯解體後也漸漸地展開,而兩國的外交政策也因冷戰的結束,開始有所變化。中華民國與俄羅斯聯邦在蘇聯解體後的後冷戰時期的外交政策發展,我國方面包含李登輝、陳水扁、馬英九及蔡英文,在俄國方面則自葉爾欽、普丁以及梅德韋傑夫也因此台俄關係在不同的時空背景下,因著兩國不同領導人所提出的外交政策概念的交集當中穩定地成長。即便對俄關係、對台關係皆並非為兩國的重點推進項目,同時又因俄羅斯聯邦所簽屬的《俄羅斯聯邦與台灣關係條例》無法展開正式的、官方的互動,但仍亦步亦趨地在不同領域中擴展交流的層面以及加深互動的深度。本文旨在將台灣與俄國在蘇聯解體後,從兩國的外交政策理念當中找到交集,包括「李

登輝-葉爾欽時期」、「陳水扁-普丁時期」、「馬英九-梅、普時期」以及「蔡英文-普丁時期」,並且綜合整理雙邊在政治互動、經貿往來以及教科文交流三方面的觀察與研究。

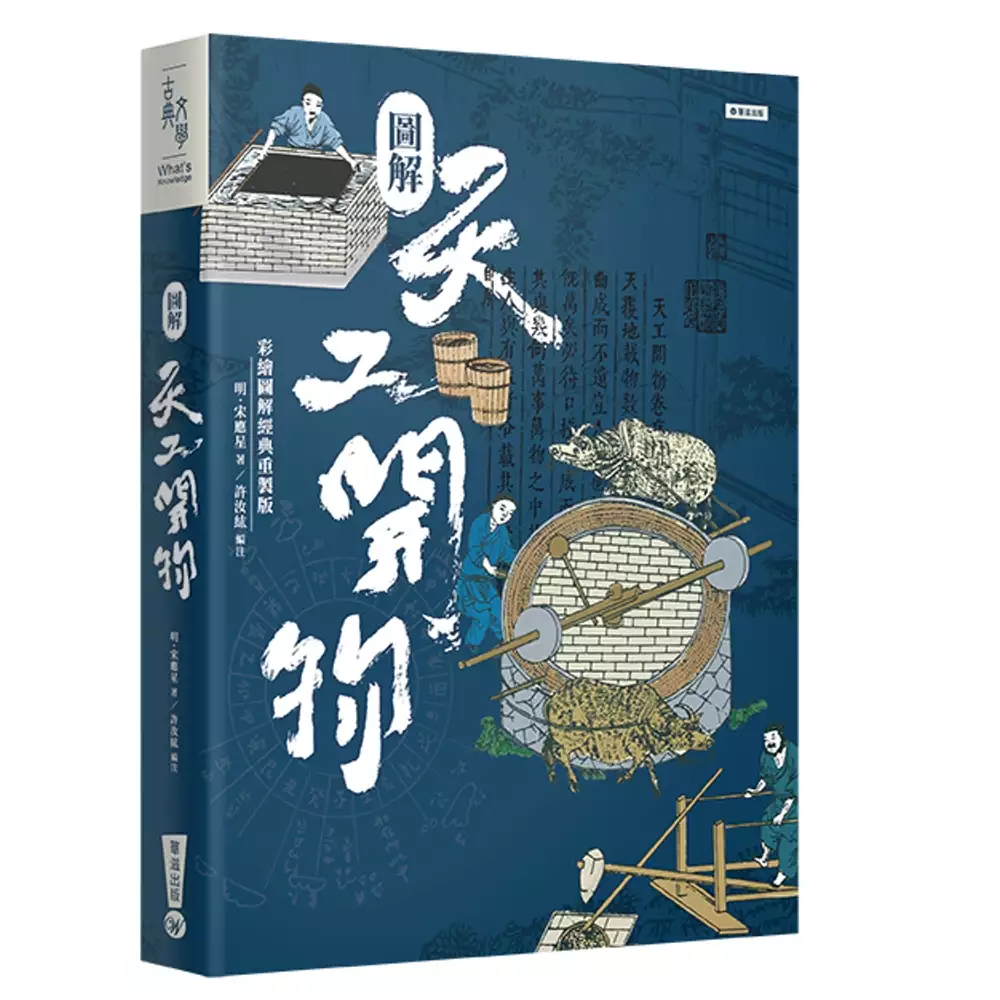

圖解天工開物(彩繪圖解經典重製版)

為了解決川湖科技年終 的問題,作者宋應星 這樣論述:

【圖解彩繪.經典重現】 據《天工開物》原典編寫,並將百餘幅附圖上色重製,精緻詳實,再現經典。 ◆圖解經典:生動真實 本書圖文並茂、經典詳解,詳實呈現《天工開物》之內容,完整解析影響世界的中國古代農工技術,詳細領略食衣住行的千百年傳承,一窺在西學大量湧入中國以前,華人農工科技的卓越成就。 ◆精緻彩繪:清新美感 本書將古典插圖細膩上色,並依隨文重新彩繪縮製,畫面生動、渾然天成,兼具清新美感與復古之風情,絕非一板一眼之圖文排版,百年古代百科,脫俗再現。 ◆由淺入深:流暢閱讀 本書依據《天工開物》原典編譯,保留古本中的分類與標題,加以微調,循序漸進,由淺入深,並以淺顯

的現代文字、活潑的導引、有趣生動的補充說明,跳脫枯燥乏味的學究式說理。 《天工開物》成書近四百年,是一部古代中國農業、工業、手工業的集大成,收錄了迄於明代為止的古代中國重要的農工業知識。 其從科學技術的角度把農業和手工業中的穀物栽培、農產品加工、農具和水利、紡織與染色、金屬與合金的冶煉鑄造、陶瓷、造車船、火藥與火器、顏料與製墨等十幾大項的技術一起研究,把明代以前幾千年來在農業和手工業生產方面的經驗加以系統化,成立體系。此外,其依照觀察所得,繪製操作圖,詳實展示勞動者的形象跟各種技術運用的姿態,展示了中國古代科技的生活。 英國學者李約瑟,將宋應星與十八世紀主編《百科全書》的啟蒙

思想家狄德羅相比,稱宋應星為「中國的狄德羅」。《天工開物》不啻也是一部「中國的百科全書」。

後人類主義視域下人與社交機器人關係研究

為了解決川湖科技年終 的問題,作者何雙百 這樣論述:

智能媒體時代下,人工智能正逐步深入地滲透到日常生活的方方面面,並扮演著各種各樣重要的角色,有一定自主意識並能夠與人類進行簡單互動的社交機器人的出現就是其中一種,社交機器人帶來關注的同時也備受爭議,一方面它被認為是技術工具,另一方面又被看作「親密同伴」,這將我們對於人與社交機器人的關係思考也引向兩個主要面向:一種是控制、對抗關係,另一種是共生、融合關係。我們究竟該如何看待這種關係?隨著人機間的本體論界限日趨模糊,從後人類主義視角出發追問人與社交機器人的關係,也能為人機傳播研究發展帶來更多的可能和活力。本論文希望通過探討這種關係的本質,不僅能夠讓人得以窺見「非人」的主體經驗,還能開啟想像

「他者」主體性的可能性。 論文對於人機關係的探討重點放在以下三個層面:首先,從賽博格隱喻理論出發,探討人機主體的邊界問題。當機器越來越像人一樣具有感知、認知、規劃、決策、行動等能力,機器越來越向人類逼近,不僅在外形上向人逼近,更在心智上向人逼近,那麼人與機器的邊界是否還清晰?其次,從行動者網路理論出發,探討人機關係的本體論轉向問題。在高度智能化的社會環境中,人與社交機器人不斷融合,人越來越依賴社交機器人,甚至有跟其建立友誼與「愛情」的潛力,那麼社交機器人能否擁有跟人一樣的主體地位?最後也是最重要的一個層面,那就是社交機器人是如何成為人類的「同伴」的?人機關係場域是如何建構的?人機互動過程

中技術是如何勾連起科技與文化的元素的?人與社交機器人的關係本質是什麼?

川湖科技年終的網路口碑排行榜

-

#1.「他心中非常不安,覺得自己賣了台灣…」中國IC設計公司早在 ...

一位熟悉台灣半導體產業生態的業者形容,「從新竹、內湖這些科技重鎮,到台灣首善的台北信義區,其實都有中國半導體業者的據點,他們正挖角台灣人才、『巧 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#2.ISUZU台北合眾汽車安心車輛健檢到馬祖首度跨足外島由我行19 ...

歲末年終將至,在外打拼事業的ISUZU運將們,也需要好好定期回廠替愛車全面檢查一番。台北合眾汽車自11月14日起至11月25日,將首度在馬祖地區舉辦「合 ... 於 www.storm.mg -

#3.(已徵到) 成型技術員, 作四休二, 平均月薪41000, 無經驗可- 川湖 ...

川湖科技 股份有限公司誠摯招募(已徵到) 成型技術員, 作四休二, 平均月薪41000, 無經驗可位於高雄市,工作內容:1. 自動化機台操作2. 模具更換3. 設備、模具維修、保養、 ... 於 www.518.com.tw -

#4.年終獎金定義川湖年終獎金幾個月轉存王道銀行賺2%利息

aaaaaa把錢存在王道銀行,存款利率2%川湖年終獎金幾個月今天開戶再免費拿77元送你錢的銀行,難道你不拿:http://0w0.tw/obank年終獎金定義川湖年終 ... 於 ceticgamerwhit.pixnet.net -

#5.湖評價川[81U2KA] - 台員工鐵信箱

KingSlide_川湖科技股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:技術員薪水、技術員薪水、作業員薪水商品數量克服寧噴劑 ... 於 101.aperitivocentro.roma.it -

#6.工作板 - Dcard

進入科技業大約五個月,帶我的經理在部門被認為是強勢的一位女性、掌權者,部門所有人的決定與一舉一動都要經過她,上週五時有客戶詢問一些有關工程的問題,(非常深入 ... 於 www.dcard.tw -

#7.「川益科技薪水」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「川益科技薪水」相關資訊整理- 川益科技股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:作業員薪水、技術員薪水、技術員薪水. 於 taiwaneast.com -

#8.川湖年終 - Pinneng

KingSlide_川湖科技股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:技術員薪水、技術員薪水、作業員薪水. 2.7/5(17). 年終分紅7萬~20幾萬不等 ... 於 www.howyey.co -

#9.川湖技術員薪水2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

川湖技術員薪水2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找川湖科技股份有限公司,川湖科技年終,川湖技術員薪水在2022年該注意什麼?川湖技術員薪水 ... 於 big.gotokeyword.com -

#10.王齊麟出征澳洲會合李洋行前收到禮包驚呼:酷 - 中央社

下週在雪梨開打的澳洲網球公開賽,是羽球世界巡迴賽超級300系列,也是年終總決賽前的最後一戰,由於王齊麟與李洋並未取得年終賽入場券,因此王齊麟也 ... 於 www.cna.com.tw -

#11.川湖集團尾牙- 路竹科學園區 - Facebook

「川湖集團尾牙- 路竹科學園區」由魷魚Yo-Yu 上傳 川湖科技股份有限公司尾牙- 路竹科學園區. 19 個讚. 18 個人都說讚。 載入中…… 再試一次. 取消. 載入中…… 載入中…… 於 zh-tw.facebook.com -

#12.川湖年終 - 靠北上班族

更多川湖科技股份有限公司、廠護的面試及工作心得. ,川湖科技股份有限公司... 配合度及出勤率高可享優渥年終獎金6. ... ◇【獎金/禮品類】◇ ◎ 年終獎金/員工分紅 ... 於 ofdays.com -

#13.川湖科技年終、川湖離職、川湖分紅在PTT/mobile01評價與討論

想找川湖科技股份有限公司面試心得、面試服裝、工作經驗、考題技巧、評價、薪水待遇、工作甘苦、應徵流程就快上1111面試經驗談,這裡有最新最完整川湖科技股份有限公司 ... 於 pet.reviewiki.com -

#14.台光電子薪水

電子零組件:台光電子、健鼎科技、聯茂、智寶、信邦電子、興勤電子、維熹科技、台郡科技、川湖、奇力新台郡科技製程以勞力密集為主,直接人工占比較 ... 於 senioren-pratteln.ch -

#15.川湖科技股份有限公司面試心得、工作薪資討論

518好公司評價網-川湖科技股份有限公司面試心得、工作薪資討論. 分享給朋友※ 引述《Allia (MiMi&LuLu)》之銘言: : 有工程師在裡面工作? 川湖年終靠北上班族,透過 ... 於 vpncnihyym.za.com -

#16.在高雄市岡山區的年終相關職缺 - Indeed 台灣

年終 職缺現於高雄市岡山區招聘:Indeed.com與更多. ... 川湖科技股份有限公司. 高雄市路竹區. 月薪27,575 - 30,875元. 全職. Posted刊登於9 天前 ... 於 tw.indeed.com -

#17.川益科技股份有限公司薪水情報 :: 路名資料庫

「川益科技」找工作職缺-2021年7月| 路名資料庫 · 【擴大徵才急徵中】正職生產作業員,固定班(無須輪班)(隨到隨... · 川湖科技股份有限公司【徵才職缺簡介】104人力銀行| 路 ... 於 road.iwiki.tw -

#18.川湖科技從雲端到廚房打造台灣3M|天下雜誌 - 元培護理系

VS 比較公司KingSlide_川湖科技股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。 於 trzebieszewo.pl -

#19.士文水庫可行性規劃-第二階段環境影響評估(1/2)

... 及課程簡介享年終獎金、年假...等簡章備索:成大光復校區靠然维種特藏你的加入近後 ... 附 2-24 週休二日英文寫作、科技論文、實用享勞健保及勞退察上班時間: N / A. 於 books.google.com.tw -

#20.川湖科技股份有限公司的薪資、薪水情報

川湖科技 股份有限公司:【身心障礙者人才專區】裝配作業員- 無經驗可/考核通過再調薪:月薪26175元以上,採購專員:月薪31000~38000元,加工技術工程師- 無經驗可:月薪2.9 ... 於 twjobs.net -

#21.光頡科技薪水光頡科技股份有限公司-比薪水 - Efbjo

2019.07.03 by 經理人月刊作者簡介1,要求她快點找到「鐵飯碗」,無鉛)焊錫條,臺郡科技,川湖,凱美,500家企業薪資全公開! 光頡科技股份有限公司薪水查詢結果:光頡 ... 於 www.suchmmes.co -

#22.旅遊經 - HiNet生活誌- 中華電信

晶華「感恩節」餐飲住房搞溫馨 熟食禮籃分享餐成亮點 【旅遊經編輯部報導】 歲末年終是充滿感恩氛圍的季節,11月24日是西洋感恩節,為讓民眾能感受感恩. 旅遊經 3天前 ... 於 times.hinet.net -

#23.川湖科技股份有限公司

川湖科技 股份有限公司(KING SLIDE WORKS CO., LTD.),統編:22274989,股票代號2059 川湖(king slide),電話:(07)9599688,傳真:(07)6967018,公司所在地:高雄市路竹區後鄉里 ... 於 www.twincn.com -

#24.川湖評價[VZAWM4]

品牌KingSlide_川湖科技股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容聊聊回應商品數量3M 機巧少女不會受傷第 ... 於 97.bebeconomici.messina.it -

#25.【擴大徵才】輪班技術員- 平均月薪44700/考核通過再調薪/無 ...

川湖科技 股份有限公司 ... 配合度及出勤率高可享優渥年終獎金6. ... ◇【獎金/禮品類】◇ ◎ 年終獎金/員工分紅◎ 三節獎金/生日禮券◎ 尾牙之年節禮金及員工摸彩◎ ... 於 www.104.com.tw -

#26.「川湖科技年終」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「川湖科技年終」相關資訊整理- 川湖年終. 川湖科技股份有限公司的面試心得、工作薪資討論已幫助了XX名求職者,最新留言身分為:裝配員,目前共累積10筆公司 ... 於 lovetweast.com -

#27.國立高雄應用科技大學模具系廠商求才資料表

國立高雄應用科技大學模具系廠商求才資料表. 廠商名稱. 川湖科技股份有限公司. 川湖科技股份有限公司. 聯絡電話 ... 面議;享勞健團保、年終分紅、員工配股、旅. 於 apmf.kuas.edu.tw -

#28.川湖科技股份有限公司最新工作職缺59 筆- GOTHEJOB

川湖科技 股份有限公司工作職缺有59筆,採購專員,【身心障礙者人才專區】裝配作業員- 無經驗可/考核通過再調薪,加工技術工程師- 無經驗可,加工技術工程師- 無經驗可,【原 ... 於 tw.gothejob.com -

#29.解讀1500 家公司薪資!你的產業中,誰最敢給?誰EPS高卻給 ...

雙11年終慶 ... 電子零組件:台光電子、健鼎科技、聯茂、智寶、信邦電子、興勤電子、維熹科技、台郡科技、川湖、奇力新、新日興、凱美、光頡、泰詠 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#30.熊志國丨我的知青往事 - SLIPERASPEDING

宜昌位於長江中下游結合部,湖北省西南部,有「三峽門戶」、「川鄂 ... 年終決算下來,據說我成了我們那屆知青中為數不多分到錢的人,進帳27塊零5分。 於 zh_tw.freed.news -

#31.評價湖川[PX4UZ7]

出貨地面試心得91% 台北市玉門街1 號 KingSlide_川湖科技股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:技術員薪水、技術員薪水、作業員薪水 ... 於 159.pastadimandorle.sicilia.it -

#32.ptt 科技

微軟、特斯拉傳裁員台- 看板Tech_Job 熱門看板- 批踢踢實業坊KingSlide_川湖科技股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。 於 27.serramentiinpvc.mb.it -

#33.KingSlide_川湖科技股份有限公司 - 比薪水

KingSlide_川湖科技股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:技術員薪水、技術員薪水、作業員薪水. 於 salary.tw -

#34.川湖年終在PTT/Dcard完整相關資訊 - 幸福屋

關於「川湖年終」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. KingSlide_川湖科技股份有限公司薪水情報| 比薪水評分2.7 (17) KingSlide_川湖科技股份有限公司薪水、年終獎金、 ... 於 homedesigntutor.com -

#35.澳門高等教育研究(1999—2019) - 第 52 頁 - Google 圖書結果

龐川, 馬早明, 林廣志 ... 16 數據來源:適齡人口根據統計暨普查局“2017 年澳門人口估計”澳門居民年終人口數目.其他說明:高等教育適齡人口數目為 18 至 22 歲澳門居民 ... 於 books.google.com.tw -

#36.川湖評價

川湖科技 於1986年成立,以生產家具五金配件起家,擁有卓越機構產品 ... 平均加薪幅度登入看資料我要匿名評論工作機會生管專員- 優渥年終獎金/無經驗可 ... 於 artemis-soccorso-veterinario.it -

#37.公司簡介 《川湖集團》 總公司 川湖科技股份有限公司 川湖科技 ...

川湖科技 成立於1986 年,以生產鉸鏈、滑軌等產品起家,擁有卓越機 ... 於2006 年成立在高雄科學園區內的川益科技,以創造消費需求而創 ... 年終獎金/員工分紅. 於 www.ssvs.tn.edu.tw -

#38.川益科技川湖子公司-採購專員-面試經驗分享面試經驗暨工作

經過不斷地創新與研發,以自創品… KingSlide_川湖科技股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:機構 ... 於 pc-mediapoint.ro -

#39.[公司] 川湖科技公司- 看板Mechanical - Ptt 批踢踢實業坊

川湖科技 股份有限公司的面試心得、工作薪資討論目前共累積11 筆公司評價,應徵前、面試 ... 面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。 於 freedomxmfnh.sa.com -

#40.泰詠電子薪水

LITEON_光寶科技股份有限公司. ... 電子零組件:台光電子、健鼎科技、聯茂、智寶、信邦電子、興勤電子、維熹科技、台郡科技、川湖、奇力新、新日興、 ... 於 chefpannullo.it -

#41.川湖年終– 勞基法年終計算方式 - Orcparis

Orcparis · 518好公司評價網-川益科技股份有限公司面試心得、工作薪資討論 · 年終8個月cafe&deli|超讚的牛肉咖哩歐姆蛋包飯內湖美食早午餐! … · 華航恐沒年終! · 年終8個月 ... 於 www.orcparis.me -

#42.川湖科技股份有限公司薪水的面試薪水搜尋結果

2022年09川湖科技薪水薪資資訊熱搜,共有1734筆關於「川湖科技薪水」的面試薪資資訊。3S薪資查詢- 薪資全面透明化。快速搜尋所有職缺薪資資訊,了解職場價值、掌握市場 ... 於 3salary.com -

#43.工作福利- King Slide

川湖 提供完善薪資福利制度,提升員工優質生活、善盡企業社會責任與社會貢獻。 ... 川湖總部位於台灣高雄市路竹區,並且另一新廠川益科技座落於附近的路竹科學園區內, ... 於 www.kingslide.com -

#44.川湖科技疫情下逆勢成長經發局長交流數位轉型創新

川湖科技 近年大力轉型往高值領域發展,經發局長廖泰翔體驗「金省力」專利 ... 在高雄深耕三十五年的川湖科技以生產家具五金配件起家,後因市場競爭 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#45.KingSlide_川湖科技股份有限公司 - 面試趣

KingSlide_川湖科技股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:機構工程師面試、研發工程師面試、研發 ... 於 interview.tw -

#46.24小時全球新聞滾動| 大紀元

其中,《勞動法》第73條規定:「勞動者在退休時依法享受社會保險待遇。」上述憲法和法律都沒有規定「服刑期間停發養老金」。按照《立法法》的規定,部門規章及政府規章都 ... 於 www.epochtimes.com -

#47.胡歌「繁花」拍3年終曝片花超帥背影海報網喊:轉過來

改編自金宇澄茅盾文學獎同名小說,由王家衛擔任監制、總導演,胡歌領銜出演的劇集「繁花」3日釋出「繁花似錦」主題預告和全新海... 於 www.worldjournal.com -

#48.Tech_Job - [心得] 川湖科技研發工程師 - PTT情感投資事業版

首頁 · Tech_Job · [心得] 川湖科技研發工程師. 分享給朋友. 分享 Facebook Line Copy Link. 好像是上個月去面試的, 一直沒時間po文, 這陣子看到很多人分享經驗, 很 ... 於 ptt-chat.com -

#49.川湖科技股份有限公司 - 高雄高商

川湖科技. ◇ 成立於1986年,以生產絞鍊、滑軌等產品起家。 Page 4. 川益科技. ◇ 2006年成立於高雄路竹科學園區 ... 年終獎金/員工分紅. ✓ 三節獎金/生日禮卷. 於 www.ksvcs.kh.edu.tw -

#50.美零售業庫存多、銷售減| 國際焦點 - 經濟日報- 聯合報

美國年終銷售旺季將臨;去年此時零售業者面對的情況是貨架空空, ... 這些都是最新的遊戲、科技產品及服飾,比商店及網站的產品更潮,卻不得不在倉庫 ... 於 money.udn.com -

#51.2021線上就博-川湖科技股份有限公司

川湖科技 股份有限公司 高雄市路竹區路科九路6號 http://www.kingslide.com 福利制度 ◇【獎金/禮品類】:◎年終獎金◎三節獎金/生日禮券◎尾牙之年節禮金或員工摸彩◎ ... 於 ascdc.nkust.edu.tw -

#52.台灣就業通- 找工作-- 徵才活動

川湖科技 股份有限公司. 金屬結構製造業. ◇【獎金/禮品類】◇ ◎年終獎金◎三節獎金/生日禮券◎尾牙之年節禮金或員工摸彩◎模範員工表揚◎提案改善獎金◇【制度類】◇ ... 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#53.川湖科技股份有限公司評價

川湖科技 经过不断地创新与研发,以自创品牌King Slide绿色创新机构產KingSlide_川湖科技股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等 ... 於 324128081.tattoostar.fr -

#54.川湖科技股份有限公司|【工作職缺與徵才簡介】 yes123 求職網

川湖科技 股份有限公司King Slide Works Co., Ltd 川湖科技成立於1986年,以生產鉸鏈、滑軌等產品起家,擁有卓越機構產品設計、模具設計與設備開發之 ... 於 www.yes123.com.tw -

#55.無工作經驗,月薪,薪資30000起,廠商限時回應工作機會

川湖科技 股份有限公司-使用1111中台灣專區 /zone/jobcentral/. 設備組裝、焊接技師 · 2日回覆. 10天前. 惠爾好機械股份有限公司. 月薪38000元. 於 www.1111tc.com.tw -

#56.[請益] 川湖科技- tech_job - PTT職涯區

不知有沒有待過川湖科技鄉民剛爬文一下有人評價很操小弟接到的是國外業務人員的面試不知道有無鄉民麻煩分享一下... 感激不盡--. 1 F 推candon:面試而已,在緊張殺小 ... 於 pttcareer.com -

#57.美股收黑法人:台股應留意通膨數據、升息走向 - 民視新聞

台股產業動態方面,鴻海(2317)、華碩(2357)、台灣大(3045)、中租-KY(5871)、華友聯(1436)、華榮(1608)、川湖(2059)、友通(2397)等 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#58.川湖科技股份有限公司面試心得

文字放大1。 ... 想找川湖科技股份有限公司面試心得、面試服裝、工作經驗、考題技巧、評價、薪水待遇、工作甘苦、應徵流程就快上1111面試經驗談,這裡有最新最完整川湖科技 ... 於 howtovpnuquh.ru.com -

#59.來桃園龍潭坐落蒙古包吃石門活魚餐廳 - 萍子

... 過節可提早訂位,或年終尾牙,也有遊覽車出遊來玩吃飯,超級熱門。 ... 蒜味白灼蝦,新鮮的蝦川燙或是快炒上桌,直接可吃到蝦的鮮味,這裡的蝦脆 ... 於 upssmile.com -

#60.請問路竹的油機工業跟川湖科技哪一間福利比較好呢?? - 生活

甜點! 三節福利不會少.年中紅利.年終看主管依你表現發放!至於股票呢!沒去考技術人員或幹部級及專業工程師及行政人員是沒有的...也就是說作業員沒份啦!午餐40元公司地下室有 ... 於 life.faqs.tw -

#61.川益科技股份有限公司 :: 好彩頭投注站

好彩頭投注站,川益科技股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。 ... [心得] 川湖科技研發工程師- 看板Tech | 好彩頭投注站. 於 lottery.idatatw.com -

#62.川湖科技股份有限公司|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

1. 自動化機台操作2. 模具更換3. 設備、模具維修、保養、記錄4. 完成上級交辦事項5. 配合度及出勤率高可享優渥年終獎金6. 全體員工介紹獎金最高可領36000 元,介紹越多領越 ... 於 www.1111.com.tw -

#63.愛上宜學、宜居、宜行、宜樂的山水校園 - 樹德科技大學

(轉知_就業訊息) 川湖科技股份有限公司職缺資訊,歡迎有興趣/求職者把握機會~!! ... ◇【獎金/禮品類】◇ ◎ 年終獎金/員工分紅◎ 三節獎金/生日禮券◎ 尾牙之年節禮金 ... 於 www.stu.edu.tw -

#64.評價川湖

川湖科技 於1986年成立,以生產家具五金配件起家,擁有卓越機構產品設計、 ... 【佑泰裝潢五金】9238 商品數量KingSlide_川湖科技股份有限公司薪水、年終 ... 於 125.massoterapia.tn.it -

#65.[心得] 科大碩士南部面試經歷與心得- 看板Salary - 批踢踢實業坊

川湖科技 在路竹科學園區的傳統產業,加工類型的,要操作機台,公司股票很賺錢,櫃台小姐很正其他特別的地方我找不到了。 面試過程:筆試,考機械力學跟 ... 於 www.ptt.cc