川流之島線上的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦FredaFiala,NicoleHaitzinger,RosemaryHinde,DanielleKhleang,HellyM寫的 身體網絡:當代表演的文化與生態 和C.C.詹金斯的 晝夜(下):釋然魂都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臺北表演藝術中心 和博誌所出版 。

國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 賴瑛瑛所指導 許正賢的 公私協力的博物館營運模式─ 以新北市立黃金博物館行動者網絡為例 (2021),提出川流之島線上關鍵因素是什麼,來自於行動者網絡、公私協力、利害關係人、社會創新、在地實踐。

而第二篇論文銘傳大學 應用中國文學系 陳德昭所指導 黃奕炳的 印華作家黃東平中短篇小說研究 (2018),提出因為有 黃東平、中短篇小說、印華文學、華僑、華人、變遷的重點而找出了 川流之島線上的解答。

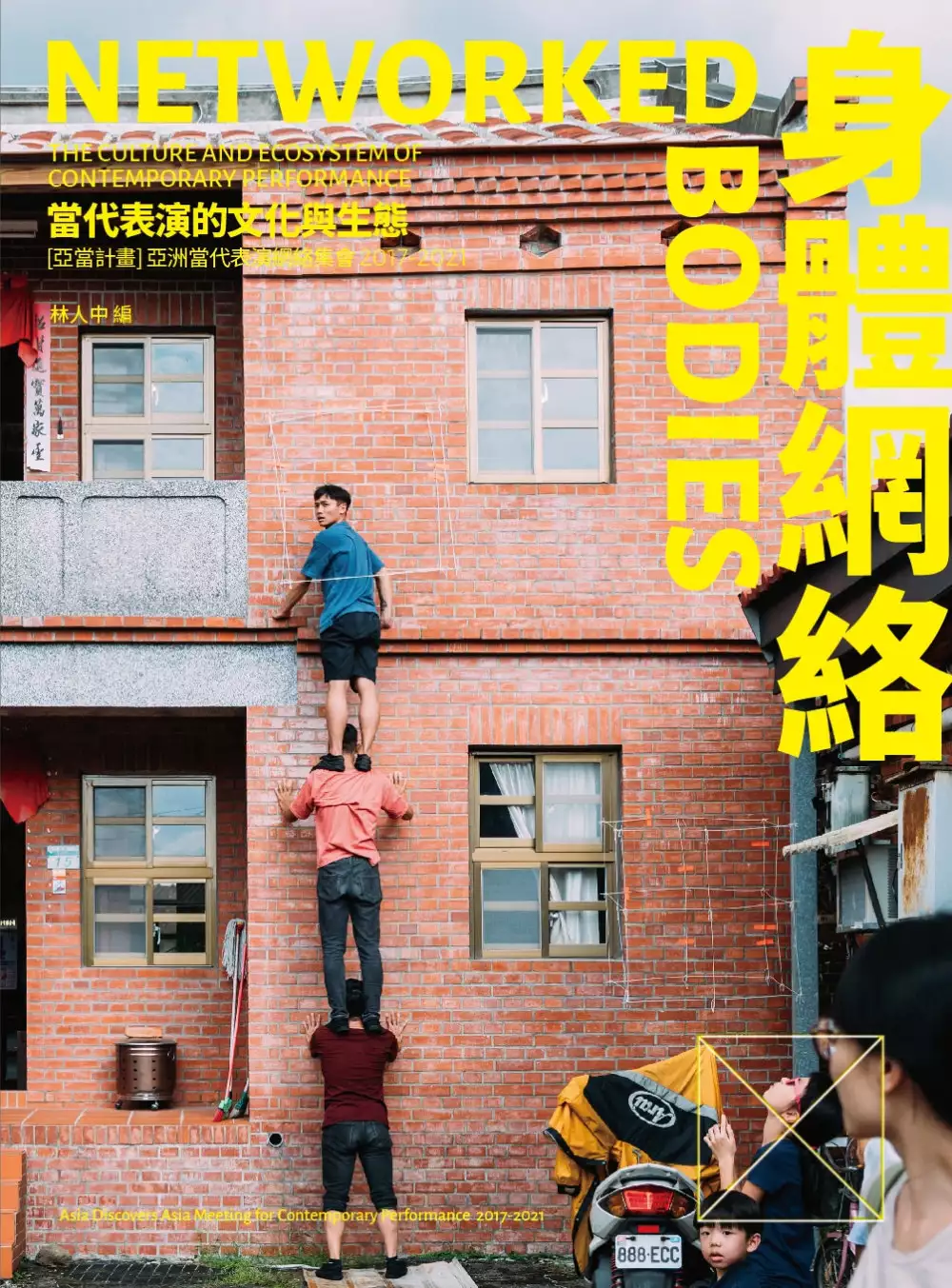

身體網絡:當代表演的文化與生態

為了解決川流之島線上 的問題,作者FredaFiala,NicoleHaitzinger,RosemaryHinde,DanielleKhleang,HellyM 這樣論述:

21世紀亞洲當代表演於跨文化及跨領域實踐的新視野讀本 「這本關於『亞洲當代表演藝術』的實踐與論述集結,無疑宣告了『我即世界』、『世界即我』的當下與未來,及臺北表演藝術中心連結世界的途徑。」──臺北表演藝術中心董事長 劉若瑀 「儘管編舞家在展覽配置中工作或視覺藝術家在舞台上表演已比比皆是,但能像亞當計畫那樣,讓來自不同領域的藝術家一起工作實則十分罕見。」──亞洲藝術文獻庫研究總監 譚鴻鈞 「這一本收納各種不同認識、擅長於各種領域、敏感於生命歷程與跨國表現的閱讀,不是集結而成的宣言、也不是和諧與同質(integrated)的標誌;相反地,這本書本身就是世界歷史與當代物質

網絡的化身(incarnations)與軌跡(trajectories)。」──藝評人 汪俊彥 亞當計畫──亞洲當代表演網絡集會(Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary Performance,ADAM)是由臺北表演藝術中心於2017年創辦,攜手旅法臺灣藝術家及策展人林人中共同構想、策劃及打造一個位於亞太地區的跨文化與跨領域藝術表演的研究及交流平台。有別於其他類同網絡與著重在節目交易的藝術市場集會,亞當計畫強調「藝術家主領」的觀念與實踐,邀請藝術家從創意發想、研究發展到作品生產的生態鏈來擾動機構與藝術家社群間的關係與對話,並孵育、陪伴他

們的創作研究與合創過程。 本書奠基在「亞當計畫」於2017至2021年間,呈現亞太及各地藝術家透過表演作為媒介、型態與方法所進行的交流、研究與實踐上,試圖在當代表演的全球在地語境裡提出或提問一種「仍處於過程中」的知識生產。它記錄了這個計畫平台的生成與運動軌跡,更並進一步延展與地緣政治、社群與社會參與、跨文化研究及跨域藝術等相關問題意識的交往。 亞當計畫的起心動念為要搭建一個開放且異質性的基礎設置,並藉由藝術家的研究與實踐,去尋找去中心且非二元對立式的當代表演文化論述。這本將工作現場的實況、幕後及反響轉化為意義生產的讀本,也回應了新冠疫情對社會及藝術生態系統造成的衝擊與改變。2022

年,隨著臺北表演藝術中心開幕,亞當計畫以此書繼續提問,在亞洲與全球當代藝術裡擾動那不穩定的網絡與身體。

川流之島線上進入發燒排行的影片

一輩子偷偷藉由小說來偷偷抱怨自己太太公主病的費茲傑羅?

#大亨小傳 #費茲傑羅 #書單

☞〈那些年我們一起(錯)追的女孩〉全文連結|https://www.egoyanzheng.com/single-post/2020/01/14/%E9%82%A3%E4%BA%9B%E5%B9%B4%E6%88%91%E5%80%91%E4%B8%80%E8%B5%B7%EF%BC%88%E9%8C%AF%EF%BC%89%E8%BF%BD%E7%9A%84%E5%A5%B3%E5%AD%A9%E2%94%80%E2%94%80%E8%B2%BB%E8%8C%B2%E5%82%91%E7%BE%85%E3%80%8A%E5%A4%A7%E4%BA%A8%E5%B0%8F%E5%82%B3%E3%80%8B

☞Instagram|https://www.instagram.com/egoyanzheng/?fbclid=IwAR0CRPn_h2sypklRnpQIdV4Xx-hOR28qLbHmC-tuF2f_g2KkK0GNzQAsOjs

☞請記得按讚、留言、分享、訂閱、小鈴鐺喔。

☞請記得按讚、留言、分享、訂閱、小鈴鐺喔。

────

黛西顯然依舊依戀著蓋茲比,然而同時卻又態度曖昧──她舉棋不定,不知是否該就此放棄不怎麼完美的婚姻(以及相當完美的物質生活,以及「慣於」此類生活的惰性)。而蓋茲比呢?伊格言說,他比黛西單純得多;毀滅他的並不只是他對黛西的純愛,還有對純愛的貪婪。那貪欲如此純真無邪,璀璨耀眼,如同鮮花、香檳泡沫或豪宅中川流不止的人群般指向永恆的虛空。問題在於,對純愛的貪婪是有罪的嗎?對幻象的迷戀真是有罪的嗎?

故事中緊接著發生了一場現實定義中的「罪行」。湯姆、蓋茲比、黛西、尼克一同開車進城去,準備前往另一場聚會──對吧,我們說了,當然要想辦法把所有人都湊在一起才有戲;那也是好萊塢通俗電影的敘事技術之一:快速升高角色間的衝突以導向結局。炙人的暑熱隱喻著所有人內心的焦躁,預示著災難即將來臨。一場致命車禍發生了,同車的蓋茲比和黛西不小心撞死了人,而執掌方向盤的正是黛西。

對,「死亡」和「罪行」緊接在這繁華宴席之後。這當然也是為了召喚最強烈的對比:一切事物皆瀕臨毀敗,而城市的無數幻影正試圖將其自身之輪廓隱沒入漫無邊際的蒼茫暮色之中。怯懦的駕駛黛西隱瞞了此事,因為有人十分樂意幫她隱瞞;那就是痴痴愛著她的蓋茲比。他乾脆謊稱自己就是駕駛,替黛西頂罪。在這罪行和死亡的場景之後,費茲傑羅如此描寫敘事者尼克與大亨蓋茲比的最後道別:

我們握握手,我慢步離去。走到樹籬的時候,我突然想起了什麼,於是轉過身去。

「他們是一群混蛋!」我隔著草坪對他喊道:「他們那群人全部加起來都比不上你!」

我一直很慶幸當時說了那句話。那是我對他說過的唯一一句讚美,畢竟我從頭到尾都沒有贊成過他。剛開始他只是禮貌地點點頭,接著他臉上綻放出那種容光煥發的會心微笑。他那件華美的粉色西裝在白色臺階的相襯下顯得特別鮮豔。我想起了我第一次來到他這棟豪宅時的情景,那是三個月前──當時他的草坪和車道上擠滿了猜測著他是靠什麼罪行賺得大錢的面孔,而他就站在臺階上,隱藏著他那無罪的夢想,揮手向他們道別。

回到我們最初的問題:人為何總愛上不該愛的人?......

─────

伊格言,小說家、詩人,《聯合文學》雜誌2010年8月號封面人物。

著有《噬夢人》、《與孤寂等輕》、《你是穿入我瞳孔的光》、《拜訪糖果阿姨》、《零地點GroundZero》、《幻事錄:伊格言的現代小說經典十六講》、《甕中人》等書。

作品已譯為多國文字,並於日本白水社、韓國Alma、中國世紀文景等出版社出版。

曾獲聯合文學小說新人獎、自由時報林榮三文學獎、吳濁流文學獎長篇小說獎、華文科幻星雲獎長篇小說獎、中央社台灣十大潛力人物等;並入圍英仕曼亞洲文學獎(Man Asian Literary Prize)、歐康納國際小說獎(Frank O'Connor International Short Story Award)、台灣文學獎長篇小說金典獎、台北國際書展大獎、華語文學傳媒大獎年度小說家等獎項。

獲選《聯合文學》雜誌「20位40歲以下最受期待的華文小說家」;著作亦曾獲《聯合文學》雜誌2010年度之書、2010、2011、2013博客來網路書店華文創作百大排行榜等殊榮。

曾任德國柏林文學協會(Literarisches Colloquium Berlin)駐會作家、香港浸會大學國際作家工作坊(IWW)訪問作家、中興大學駐校作家、成功大學駐校藝術家、元智大學駐校作家等。

Readmoo專訪1:如果在YouTube,一個小說家

https://news.readmoo.com/2020/01/07/200107-interview-with-egoyan/

Readmoo專訪2:那些關於孤寂的問題,以及......

https://news.readmoo.com/2019/03/21/190321-lonelieness/

────

小說是什麼?我認為,好的小說是一則猜想──像數學上「哥德巴赫的猜想」那樣的猜想。猜想什麼?猜想一則符號系統(於此,是文字符號系統)中的可能真理。這真理的解釋範圍或許很小,甚至有可能終究無法被證明(哥德爾的不完備定理早就告訴我們這件事);但藝術求的從來便不是白紙黑字的嚴密證明,是我們閱讀此則猜想,從而無限逼近那則真理時的智性愉悅。如若一篇小說無法給我們這樣的智性,那麼,它就不會是最好的小說。

是之謂小說的智性。───伊格言

公私協力的博物館營運模式─ 以新北市立黃金博物館行動者網絡為例

為了解決川流之島線上 的問題,作者許正賢 這樣論述:

2020年COVID-19疫情開始肆虐全球,而臺灣的防疫政策從2020至2021年封鎖國境,使得國人無法出國旅遊,影響國內旅遊型態的變化。本研究對象黃金博物館位於水、金、九聚落,在疫情期間面臨著國際觀光客的驟減,聚落中的利害關係人在這變動中,出現各自的生存危機。由於黃金博物館有著地質公園豐富礦業的優勢,以及新北市政府與文化部的資源配給,透過這個品牌優勢,得以利用公私協力模式,成功地整合礦山聚落中,利害關係人彼此的強制通行點,遂而產生聚落觀光能動性。基於這樣的背景之下,本研究以「個案研究法」為主,並利用「文獻分析」、「訪談法」、「參與式觀察」交叉使用,為黃金博物館的轉型策略,以三角驗證法進行資

料檢查。之中研究者將黃金博物館的公私協力作為行動者焦點:一是推動「參與式預算」,結合社區共創,加深聚落連結;二為規劃共創目標,以公私協力模式,將「導覽」置入於採購法標規中,串聯不同的行動者,以提升導覽正當化,透過上述兩者得以產生聚落的文化階序,同時增加文化部與新北市政府的資源提供。本研究結果發現,在COVID-19疫情下,公私協力的成功與否與各利害關係人的導覽與品牌曝光有關,由於在採購法融入三個軸線「歷史」、「地質」與「人文」的核心理念,並利用擴增實境、智慧導覽、人文影片以及藝術季等方式行銷。研究者依循行動者網絡的脈絡,找出不同利害關係人的困境,搭建他們的強制通行點,共創礦山文化的聚落資源。

晝夜(下):釋然魂

為了解決川流之島線上 的問題,作者C.C.詹金斯 這樣論述:

硝煙大戰結束後,倒生樹大樓作為樂園城政府的總部正式揭露,代號為「食夢者」的麾下特種部隊亦傾巢而出,與鐵路局展開了對決。 隨著一次又一次的衝突,困乏的真相使伊凡漸感躊躇;他掙扎於痛失摯友的夢兆、解放平民的志向、對大戰犧牲者的愧疚以及鐵路局的內幕中;折磨內心的種種一再使他質疑起事件的最初與接續的發展。 同時間,夢中的幽影不斷傳來警告,試圖讓伊凡明白何為真、何為假;卻又讓他不明於全為真亦或是全為假。 強敵環伺的半島上,伊凡帶領著有所保留的錫安踏上了解放之途;他們究竟能否一了各自的夙願,又或將更加深陷於糾纏之網中? 作者簡介 C.C. 詹金斯 本名許雲賀。

台中人,1999年生於宜蘭,現就讀於國立台灣大學獸醫學系三年級。 平日最喜歡哼哼唧唧、隨筆亂書。欣賞靈魂、美食、音樂、畫作、照片、電影。熱愛所有從土裡長出來的好東西和它們的副產品。 打算將一生奉獻給奇幻文學,並在創造故事的過程中,真切地體會人生。 一、聖誕紅 二、溯 三、光與偏折與靈魂 四、藍鯨 五、不漏網 六、序幕 七、末日鐘 八、法庭之戰 九、無主騎士 十、日出水上 十一、偉大的犧牲 十二、追與逃 十三、悲劇 十四、夏日 十五、窮兇 十六、墜落 十七、闊別之手 十八、荒地追尋 十九、煙消雲散 二十、港口 一、過往 大街上,人潮川流不息。人們終究不是順

著地勢而下的清泉,倘若光以地心引力作為一切奔波的起源,實在過分單純。來往的皮鞋長靴、比鄰輕擦的大衣外套,城市居民這類生物擅於在商業構築起的冰冷方塊間移動。牠們將這類平原上的巨型石礫稱為大樓,而石礫堆砌間相對凹陷的狹窄河道則名為街。 有些人們逆流而上,另一些比例則對無形的命運逆來順受。肉紅色石磚地上有些潮濕,空氣帶著一種使外露體膚亢奮的冰涼。雪片稀疏自高空緩降,像透了外星人的到訪,更像閣樓裡晶瑩的好奇蜘蛛。嚴格來說,街群構成的巨網,讓交通繁忙的城市居民化身成了史無前例的龐大蛛裔。蜘蛛並非群聚生物,但毫無疑問地,巨蛛會是社會學和生物學的全新品種。精心潤飾的獠牙、細膩梳妝的鉗爪;現正進行的,是一場狩

獵的盛宴。巨蛛間鮮少相互干涉,牠們往往朝著自身早已鎖定的座標,在密密麻麻的綢網絲線上游走。和蛛群的原生族群不同,牠們狩獵的大多不是那些鮮嫩多汁又受困無助的小生命,巨蛛鍾愛的大餐是數字的改變與細微的感受,換言之,爬行的一生全為此而始,也為此而終。 蹣跚的步履輕撫過肉紅色的地磚表面,看似是憐惜街道的溫柔,實則是迫不得已的行屍走肉;身著紫色羽絨外套的小女孩一跛一跛地將自己的身軀往人群中央拖行,垂死的目光黯淡而低落;外套領口的拉鍊敞開,露出衣領後的柔嫩喉頸,連接著傾垂一側的腦袋與嬌小的身軀。 蛛群雖然大多自顧自地來來往往,但幼小個體詭異的行徑仍是引來了些許目光;一道、兩道、三道交疊地投注其上,隨即轉而

在小女孩的周邊游移,尋找一縷能用來答疑解惑的合理性。焦急的監護人在哪裡呢?可能存在的社工人員也不見蹤影,受到吸引的蜘蛛檢視起已有薄薄積雪的地面,開始揣測那若有似無的血跡;或者犯下暴行而正朝反向逃竄的身影。

印華作家黃東平中短篇小說研究

為了解決川流之島線上 的問題,作者黃奕炳 這樣論述:

本論文旨在針對印華作家黃東平的中短篇小說,進行分析、研究。黃東平中短篇小說《遠離故國的人們》、《頭家━估俚》兩集共二十三篇,創作於二十世紀八0至九0年代,主要描述一九六五年印尼禁華文、封華校、推動排華風潮後,華人社會的現實生活與變遷,書寫印尼華僑華人此期間歷經的苦難和煎熬,控訴殖民政府、帝國主義和當地獨裁統治者的殘暴壓榨與迫害。本文依照學術思維理則進行研究,發現黃東平的中短篇小說,具有濃厚的現實主義色彩,係從底層、離散和傷痕的視角敘事,以文學的方式書寫歷史,撰述印尼華人社會在殖民者和異族統治下的苦難和變遷,揭露、控訴排華行動的殘暴、資本主義制度的剝削與壓迫、富僑的奢靡腐敗;作者憐憫被迫害的女

性、華人知識份子,以及包括華人、當地人在內的貧困底層階級。他獨特的創作藝術,能走出前輩作家的影響,以「創造性化用」另闢蹊徑,在創作主題、藝術技巧和文化認同上,顯現出由「面向中國」轉向「面向本土」、華僑文學向華族文學轉型的跡證,並且驗證印尼排華的肇因和東南亞華僑華人百年來苦難的根源,彰顯這二十三篇小說具有文學和歷史價值,它們是僑歌系列作品的續篇或補遺,構成黃東平文學成就重要的環節。就筆者個人而言,它們既是華僑史,也是家族史的重要史料,深具參考與研究的價值。