嶼南道的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦甘水容邱逸寫的 梅窩百年:老村、荒牛、人 可以從中找到所需的評價。

國立臺北教育大學 台灣文化研究所碩士在職專班 陳允元所指導 許靜枝的 發現/再現斯卡羅--從楊南郡、巴代到陳耀昌 (2021),提出嶼南道關鍵因素是什麼,來自於楊南郡、巴代、陳耀昌、報導文學、原住民文學、歷史小說。

而第二篇論文佛光大學 中國文學與應用學系 簡文志所指導 陳湘綺的 當代臺灣原住民族歷史長篇小說研究 (2014),提出因為有 文化記憶、世代作家群、部落視域、文學脈絡、空間轉譯的重點而找出了 嶼南道的解答。

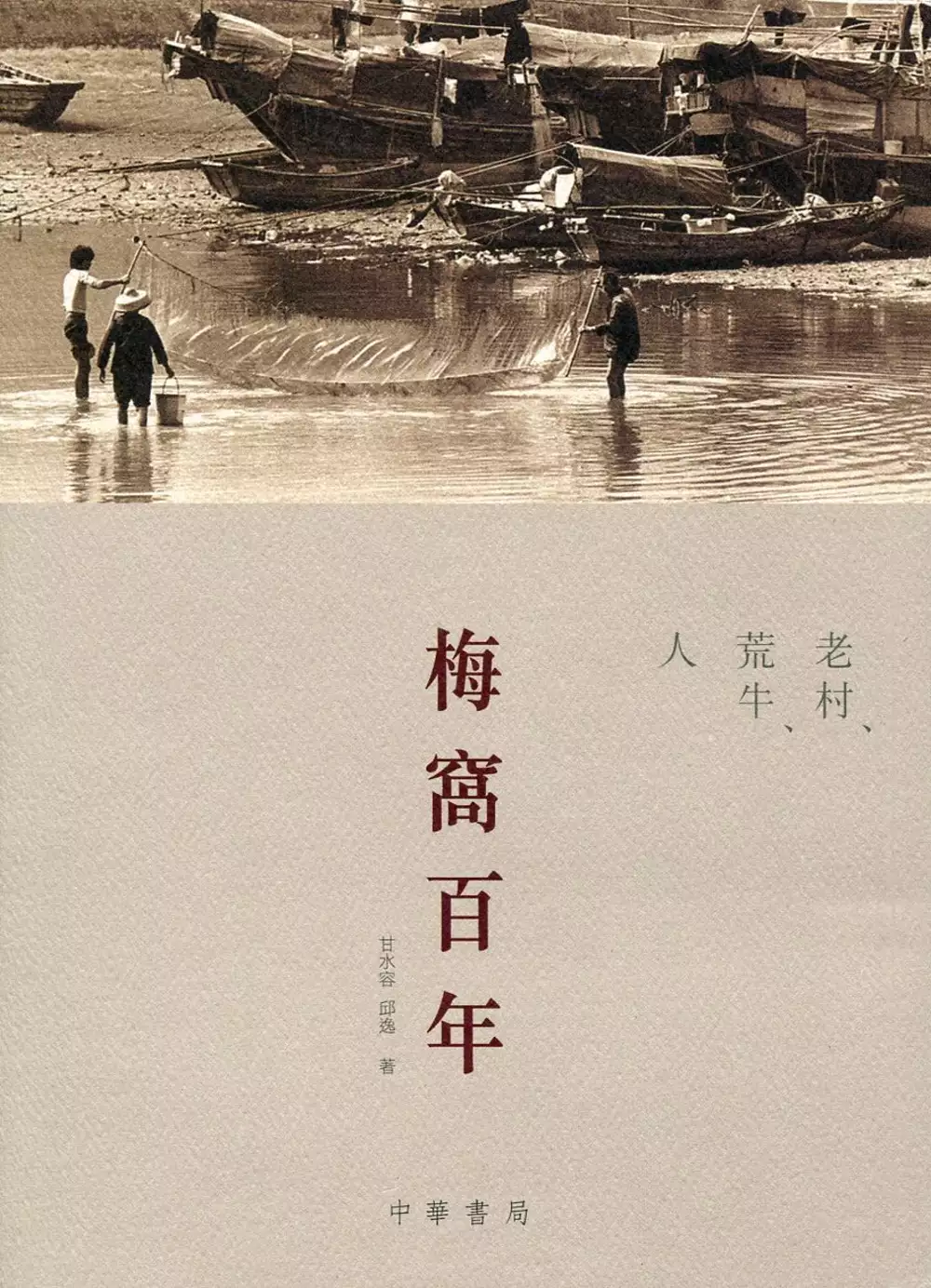

梅窩百年:老村、荒牛、人

為了解決嶼南道 的問題,作者甘水容邱逸 這樣論述:

曾幾何時,在香港人心目中梅窩就等於大嶼山。這裏是到大嶼山的必經之路,是假日郊遊、露營、宿營的熱門地點。但時移世易,在港鐵東涌線通車後,這裏不再是交通樞紐,成為新聞的話題幾乎只有牛。 這些叫人又愛又恨的流浪牛,是梅窩上一波轉型的受害者。梅窩由良田變漁港,再搖身成為度假勝地,然後又冷清下來,等待著不知走向何方的發展。 本書兩位作者,從故老相傳的故事出發,結合史料、訪問和數十年的生活經驗,用一個不同於一般的視點,把數百年歷史的老村、被人類用完即棄的牛群,以及來自四方定居梅窩的人,點點滴滴一一道來。 作者簡介 甘水容 十五代梅窩原居民,長期從事社會服務工作。歷任大嶼山居

民協會總幹事、梅窩規劃及發展關注委員會主席、香港中小企業促進協會榮譽主席。 邱逸,香港歷史文化研究會會長、時事評論員及高級講師。研究範圍包括香港史、宋史、軍事史和現代史。其著作包括《戰鬥在香港-抗日老兵的口述故事》、《圍城苦戰-保衛香港十八天》、《兵書上的戰車-宋代的《孫子兵法》研究》、《台海觀察》、《言歸「政」傳》、《特別關注》等。同時擔任評論員多年,評論領域主在國際與兩岸關係,文章散見於《星島日報》、《成報》、《聯合報》及《經濟日報》。近年致力於推廣歷史教育,舉辦了近百場有關「香港百年蛻變」課題的演講。 盛世修史 甘水容 梅窩不僅有牛 邱逸 第一章 老村

一 鹿地塘村 二 鹿地塘村的寶貝 三 大地塘村 四 大地塘村的寶貝 五 白銀鄉 六 白銀鄉的寶貝 七 涌口 八 涌口的寶貝 九 窩田村 十 大蠔 十一 牛牯塱 十二 白芒 十三 白芒村的寶貝 十四 萬角咀 十五 舊村 十六 橫塘村 第二章 荒牛 一 梅窩農民文化 二 從寶貝到棄物 三 牛的自述 第三章 人 一 小地方 大人物 袁華照 二 港人會發現這片綠洲的 袁哲之 三 帶梅窩從農村走向現代 曾連 四 我在梅窩熬出頭來 阮耀棠 五 那個時代的獵人 林容 六 梅窩海邊人 郭權 七 證婚人 杜和 八 何家的店是梅窩的HSBC 何啟華 九 我愛鄉土 我愛梅窩 甘水容 第四章 梅窩百年

還有…… 一 教育 二 外教 三 血淚 四 鄉事 五 交通 序 盛世修史 甘水容 梅窩位於大嶼山東岸,史籍記載南宋時期已有人聚居成為村落,古名「梅窠」、「梅葦」或「梅蔚」,此名稱曾出現於南宋末年。相傳宋帝昺曾把梅蔚這個地方做過行宮,以其言相近,史家疑即是今日之梅窩。 梅窩是個農業社會,世代以農為業,多屬客家人,後期鄉音改變,除客家話外另講圍頭話。在上世紀七十年代末八十年代初發展迅速,人口倍增,接近二萬,盛極一時,成為大嶼山區一重鎮,亦是大嶼山東南面的交通主要門户。梅窩有天然海灘,有歷史價值古跡—銀礦洞、位於萬角咀青銅器時代工場、廟宇、宋代食邑徵稅石界、更樓、古道等。現今

追昔百年往事,歷代先民在這個荒涼的村落,創造出今日輝煌史跡。 筆者是梅窩原居民,祖居梅窩超過十五代,自小在梅窩受教育,完成高小階段,則出外升學及往外國留學。受先師何允老師影響,長時間追尋梅窩歷史事跡,有見坊間多本有關梅窩史跡書籍,內文記載梅窩實況有限,亦有少量偏頗,遂始蒐集梅窩史料,並與香港史學家邱逸博士合寫成《梅窩百年──老村、荒牛、人》一書。我們通過閱讀和探訪,試把梅窩實况獻給讀者諸君作為參考,以便更了解香港的地方文化。但筆者能力有限,內容多由各村長老及村代表提供,錯漏在所難免,如有謬誤之處,祈請讀者不吝賜正。 序 梅窩不僅有牛 邱逸 對梅窩的回憶,總留在上世紀九十

年代初,或更準確地說是在港鐵東涌線建成前。 我屬於七十後,在我們世界中,離島只有長洲和大嶼山,而大嶼山就等如梅窩,梅窩就是大嶼山。那是一塊要乘兩個小時船,可容三五知己露營、燒烤、踏踏自行車,避開城市煩囂的郊外寧靜之地。 跟梅窩相比,長洲是繁華的郊區,帶有漁村風情的小城,梅窩則要比長洲荒涼得多,人煙稀疏得多,也接近大自然得多。初中之後,我更喜歡梅窩,那裏有山有河有沙有海,模樣多變,層次豐富,走遠點,還有鳳凰山和大澳,一天之內,可兼得仁者和智者的樂趣。 歷史上,一條交通線的轉變往往影響到一個城市的興衰。奧圖曼帝國崛起,威尼斯斷了它的交通優勢,從此只能讓旅客

追憶往昔的繁華;在蘇彝士運河未開通以前,南非的好望角是歐洲通往東方的必經海道;而在巴拿馬運河修築前,蓬塔阿雷納斯(Punta Arenas)曾是智利以至南美最繁華城市,而今能知道這城市的人又有多少。一九九八年,東涌線通車後,人們說起大嶼山就只剩下東涌、昂平和大澳,至於曾盛極一時的度假天堂──梅窩,卻在人們的視野中消失了。我上一次到梅窩遊玩,已是上世紀的一九九三年,在那個數碼相機手機還在概念的年代,我找不到一張在梅窩的照片。 這些年來,梅窩好像荒涼得只剩下牛。二〇一四年,我做了一次大手術,剛走過死門關,整個月賴在病床上,在思維清晰、尚未能話的時候,甘水容博士有關梅窩歷史的草稿輾轉來

到我案頭。他是梅窩第十五代原居民,土生土長,後留學海外,學成回港,落葉歸根,也不忘貢獻家鄉,他熱愛鄉土,鉅細無遺地寫下梅窩百年來的一點一滴,希望為梅窩修史,更希望我能助他一臂之力。 我對香港鄉土史有興趣,但說不上是專家,更遑論各區發展歷史。關於大嶼山,我只知道南宋初年有鎮壓過大嶼山的私鹽,只知道上世紀九十年代對白芒遺址的發掘。我也知道梅窩多是客家人,有來自明中葉,更多是清康熙二十三年(一六八四)後朝廷下詔鼓勵刻苦農民入遷墾殖,廣東韓江流域,及閩贛兩省之客籍農民,相繼入遷,這批來到香港開墾的農民,大部分都在新界的東部或山谷間開墾,只有一小部分來到那時更邊陲的大嶼山梅窩,開闢一片天地

,如鹿地塘村的黄、林、溫、曾,大地塘村林、黄、藍、薛,白銀鄉的黄、周、蘇等。當然,我更知道港九獨立大隊大嶼山中隊的事蹟。二〇一三年在寫《戰鬥在香港─抗日老兵的口述故事》的時候,我到大嶼山田野考察,走過東涌、貝澳、昂平等地,並在寶蓮寺一帶追尋住持筏可大師的故事,就偏偏和梅窩擦身而過。我知道梅窩沙灘曾發生過慘絕人寰的屠殺,我也知道梅窩村民在三年零八個月不顧性命財產掩護遊擊隊員,犧牲極多,他們的事跡因篇幅關係,在該書中只能略略提及。 而冥冥之中,甘博士的稿件可補回我對梅窩的冷待。甘博士在原始資料的蒐集上非常認真仔細,他走訪了各村長老,記下梅窩百年蛻變,本已燦然大備,可作一本史著獨立成書

,然甘博士希望能把梅窩的故事作多角度、多趣味呈現,而不止是一本嚴謹嚇人的流水賬。 要把史學寫得信而有趣,不是一件容易的事,我一向專注人與事之間的關係,更重視個體是如何面對時代、如何生活的,從日常細節,以及他們本身的經歷,來展現他們的特異性。如在人物訪談中,我們選擇了原居民、有槍有人的外來人、沒有地的漁民、戰後湧入的富人和貧民,其中,我們以袁華照為錨──他既非原居民,又是黑白兩道的大人物,是在戰前戰後大批湧進香港的移民之一,移民進入香港以後,大部分是進城打工,袁卻在梅窩經營農場,對梅窩影響極大,他和身邊人的故事,正好讓我們瞭解梅窩由農村到小城的轉變。 當然我們書寫歷史

,不僅需要多角度多側面描寫人與事,而且在方法上也應該盡量避免單一化以及純粹給出答案了事。就以牛為例,牠們曾是原居民的寶貝,但自上世紀六十年代,香港政府將農民賴以為生的水源引進水庫,農民再無法耕種,只好集體移民到市區打工,農村只剩下老弱婦孺,還有曾經的寶貝──牛。隨着農業式微,牛沒了耕田的作用,在梅窩自由自在,也自生自滅,人牛由互助關係變成了空間的爭奪,我們在白銀鄉採風時,看過一群牛走過,在路上玩耍的小孩紛紛走避,險象環生。究竟人牛應如何共處?我們分別從人和牛的角度闡述,並把結論留給讀者,特別是青少年自己來思考。因為如果只從一方論述,其結論的可靠性,以及它的延展度,乃至趣味性,都會大打折扣。編寫

者不宜用自己的研究結論來窒礙讀者讀史的興趣與思考。 此外,既要寫人們喜歡讀的歷史書,一方面要有廣闊有趣的視野,以小見大;另一方面要有代入感,所以,我參考了美國著名小說家、諾貝爾文學獎得主福克納(William Faulkner, 1897-1962)的《我彌留之際》(As I Lay Dying)寫法,用擬人及多角度敘述方法來書寫村和牛,通過它們「口述」來表達當中的曲折轉變。把古村、荒牛都賦予了脾氣個性,寫出它們的心理、生理、行為取向、欲求等。這是一個大膽的嘗試,希望能平衡故事的趣味和史學的嚴謹。 這本書能夠面世,巫小陽給予初始的意念,並且認真審閱和校對,為本書打好

堅實的基礎;劉國輝老師則為本書拍攝照片,使我們能用圖像說故事。梅窩鄉事委員會仝人也鼎力相助,我們衷心感謝你們! 第一章 老村我們這裏叫梅窩,四面環山,成山谷形狀,最初谷內只有五兄弟,像梅花般有五朵花瓣,非常漂亮,故名梅窩。如今,梅窩村落共有十一個兄弟,歲數不同,大小各異,即使在政府眼裏,也不同對待,我們分別是鹿地塘村、大地塘村、白銀鄉、涌口、窩田村、萬角咀、大蠔、牛牯塱、白芒村、橫塘村和舊村。前面的九個兄弟是政府認可村落,後面兩位兄弟則較慘,政府不認他們,只能分別由涌囗北(橫塘村)和大地塘村(舊村)兩位兄弟暫時管轄。好了,先讓各兄弟根據年紀自我介紹一下。一 鹿地塘村我是大哥,位於梅窩東南面,

嶼南道(公路)之山腳,叫鹿地塘村,生於明朝,已有四百年歷史。村民為什麼叫我鹿地塘呢?我太老了,不太記得清楚了,有些模糊印象是村裏的老人告訴我的。話說村後有樹林給動物棲身,村前有種植田園,每到日落黃昏必有連群結隊的黃猄下山尋找食物,村民不懂分辨動物種類,由於形象似鹿,村民便當是鹿,故此便叫這個地方為鹿地。至於塘就是指地方大,水湖隨處可見,所以叫塘,所以加起來就叫鹿地塘村。哈哈,有趣吧!我已一把年紀,除了長壽外,村民都說我是一塊福地,大片平原,樹木參天,土地肥沃,後有靠山,前有平原伸展至海邊,村左右兩側有河流,水源充足,可作耕耘。多年來,有些叫風水大師的人在大嶼山尋龍,找風水寶地,他們都說龍是從大

東山起伏,南山而下,結穴於鹿地塘。風水學好似有個講法,叫兩水包金。所以我是金,是福地,長壽是有原因的,呵呵,不論真假,聽到都開心。村後有大山,大樹林立,村前廣闊平原,最初人跡稀少,自然野生動物頗多,經常出現野猪、野狼、野狗、箭猪、黃猄、金錢龜、各類大蛇等等,後來,有村民無端端追打動物,黃猄啊、雀鳥啊、白鶴啊。我總在黃昏聽到黃猄的叫聲,村民說黃猄與小鹿難以分別,後來,人們又不再殺動物,一切又回復平靜。幾百年來,有些人住在我這裏,他們自稱村民。老實說,沒有他們,我也沒有名字,這些村民用一些符號(姓名)去分自己,我記性好好,四百年來,我已從發音分得出他們的符號,主要有六個音:甘、曾、黃、林、温和金。

六個音裏,我聽得最久的,有四百多年,應是甘音。他們是最早期到梅窩的姓氏,還建立祠堂及祖墓等來記錄事跡。

嶼南道進入發燒排行的影片

http://bit.ly/28Pwb3l

Caravans Hong Kong 簡介

位於大嶼山塘福村對出的塘福露營車營,設有七架從英國進口的露營車,分為小(2-4人)、中(2-4人)、大(4-6人)三個大小,每輛露營車均備有冷氣、雪櫃、煮食爐、微波爐、洗手間及浴室等,此外,營地亦設有燒烤爐,可供BBQ之用。由於塘福露營車營遠離市區,參加者可以一邊觀星,一邊進食,十分寫意,是香港小有的郊外親子好去處。

地址

香港大嶼山嶼南道270號塘福村

交通

東涌乘搭 11, 11A 或 23 號巴士至塘福站下車 (車程約 20 分鐘),下車後步行 5 分鐘

電話

6296 8220/ 6371 1211

電郵

[email protected]

網頁

http://caravans.com.hk

(以上資料更新至文章當日)

呀劍萬帥 ‧ 親子旅遊 ‧ 攝影札記

【相關文章】http://kimfamilytravel.blogspot.hk

【FB專頁】https://www.facebook.com/kimfamilytravel

發現/再現斯卡羅--從楊南郡、巴代到陳耀昌

為了解決嶼南道 的問題,作者許靜枝 這樣論述:

過去國府長期以華夏一元史觀所主導的社會、政治與教育氛圍之下,台灣本土性的文史論述備受壓抑。一度鮮少為人們所知的斯卡羅歷史,因為楊南郡的報導文學〈斯卡羅遺事〉產出,斯卡羅方引起注目。繼之,卑南族作家巴代再以斯卡羅為題材創作小說《斯卡羅人》;晚近的陳耀昌則在其歷史小說《傀儡花》,以斯卡羅作為其中一條敘事線進行書寫。三位作者以文學為器,意在追尋族群或國族認同,而他們所書寫的斯卡羅/本土之歷史敘事,成為台灣民主化之後,台灣人建構以台灣為主體性的歷史補述。本研究透過層層分析揭示三篇/部文學作品如何發現、再現斯卡羅,同時探究三位作者如何運用不同的策略,以呈現或者建構部落史/台灣史。古道專家楊南郡親臨歷史

現場、探訪斯卡羅後代,以紀實的手法產出〈斯卡羅遺事〉,這是一篇踏查古道、追尋斯卡羅大股頭潘文杰的報導文學,該文在探究並揭露斯卡羅文化/歷史被遺忘的前因後果,亦為作者對一己身分及文化認同追溯的投射過程。《斯卡羅人》是巴代以原住民觀點溯源、詮釋斯卡羅族群的歷史,小說呈現17世紀純粹的原住民部落的時代,處處可見巴代在文本裡精心安排卑南文化的設計,這是他力圖以文寫史具體呈現口述歷史/文學再創的成果。作為新世紀的原住民作家,巴代脫離原運世代作家的抗議式的書寫,他作品的文學性,標示原住民文學已達到更優質、成熟的階段。《傀儡花》則是以1867年發生的美國商船羅妹號(Rover)事件為起點,將彼時的台灣放置於

全球、共時的歷史脈絡所書寫的小說。此為陳耀昌致力挑戰漢人書寫獨大或是華夏中心史觀所做的努力,文本呈現原住民、漢人以及西洋人的觀點,而他大量援用十九世紀西洋人的文獻,間接傳輸彼時西洋人的史觀。〈斯卡羅遺事〉、《斯卡羅人》及《傀儡花》的內容敘述不同歷史片段的斯卡羅,並呈現不同面貌的斯卡羅多元文本,而斯卡羅藉由這些作品的被發現、重新被創造的過程,延續了歷史記憶,並更新了我們對於台灣的認識與想像。

當代臺灣原住民族歷史長篇小說研究

為了解決嶼南道 的問題,作者陳湘綺 這樣論述:

臺灣原住民族文學置入臺灣文學史脈絡,作為臺灣文學史的開端,是必然且必要的典律化過程;甚至於自成一格成為臺灣原住民族文學,向前探源自神話傳說的文學載體──諸民族的唱謠,或是延伸向表徵書寫系統成熟的長篇小說誕生,其中蘊含的文化內涵提煉於在地原初的空間場域,一個在接續的歷史場域遭受侵擾,被迫走向開化,歷經多重殖民歷程,在相對短暫的時程當中建構獨立於當代臺灣文學體系之外的文學脈絡。因此,本研究針對臺灣原住民族長篇小說生成背景,何以為歷史長篇小說為主;以臺灣原住民族主體建構的長篇歷史小說的內涵何在,與已成典律的台灣當代長篇歷史小說有何殊異;長篇小說的世代作家群立於原住民族文學史的互動位置,以及

使用的語言工具策略為何;如何呈現主體建構的族群文化,亦即使用何種素材進行原住民族歷史長篇小說的編織。 本研究藉由探究文本內蘊發現臺灣原住民族歷史長篇小說的存在意義與價值,同時回歸文本詮釋,藉由文本分析產生與時代環境的對話空間,並深入剖析行走其間的人物與文本以及文化的互動位置,藉由文學回探族群文化記憶、歷史時空以及土地生態倫理,讓原住民族文學藉由山與海共構的舞台能恰如其分展演於天地之間,並且藉由文化記憶的書寫實踐讓文化黃昏逆境轉生,不僅得以建構文學介入傳統文化的書寫路徑,亦可以藉由文字化達到傳播與保存記憶的目的。無論功能為何,終究須回到作家本身以何種觀點/視域詮釋部族的歷史文化,構成文本編

織的部落視域,方能成就臺灣原住民族歷史長篇小說深刻的內涵與寓意。據此,得以發現作家群對於自身文化的追尋往往鑿刻文本的歷史深度,並且從中汲取源源不絕的創作動能,成為文學與文化、文學與歷史,甚至歷史與文化的多重辯證,成為共伴共生的互動關係。