山水風景照片的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦舒國治寫的 舒國治精選集(增訂新版)(限量簽名版) 和葉柏強,黃家榮的 帶你回花蓮:穿梭街市百年都 可以從中找到所需的評價。

另外網站1000 片拼圖尺寸- 2023 - hdcinema.uk也說明:17; 2011-04-02 一千块拼图大的照片是多少寸的? ... 【台灣現貨】拼圖1000片拼圖75×50cm 風景拼圖山水拼圖城市拼圖拼圖拼圖1000片成品尺寸:75×50cm ...

這兩本書分別來自九歌 和蔚藍文化所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 鄭麗榕所指導 許玉欣的 傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚 (2021),提出山水風景照片關鍵因素是什麼,來自於鯨豚傳說、捕鯨、漁業史、海洋史、海洋文化、海洋保育。

而第二篇論文國立屏東大學 視覺藝術學系碩士班 張繼文所指導 謝子涵的 「府城日治建築之空間記憶」— 謝子涵水墨創作論述 (2020),提出因為有 日治建築、水墨、府城、空間、記憶的重點而找出了 山水風景照片的解答。

最後網站副刊- 青年日報則補充:林念慈「清明」是春季的第五個節氣,此時空氣清新,風景明麗,一派欣欣向榮,是尋春、 ... 明末的徐霞客一生酷愛旅遊,尤鍾愛山水,故留下不少名篇佳作,歷久而彌新。

舒國治精選集(增訂新版)(限量簽名版)

為了解決山水風景照片 的問題,作者舒國治 這樣論述:

本精選集將舒國治的各時期散文分為十個題類涵括,以此約略見出作者所關注的生命面相。其中於「地方」之敘寫,固其最受稱道之處,所謂「旅行作家」之因由。再則「吃」,亦是他另一塊招牌,不在話下。然而作者於「人」的描繪、於「美」之論析、於觀影聆樂閱書打拳之卓見審思,更予人眼界一開之感。 隨書附 舒式遊玩祕笈 東京、京都、福岡、沖繩、上海、蘇州、紐約 盡在其中。 更有臺灣環島路線,與三日吃臺北小吃。 性格閒散,舒國治自稱假都市人,吃食必為單純烹煮庶民之物,對世界萬物不多取也不多予,時間用來走路與流浪,探看各種風景,沒有必去之所,此為「舒式生活」。 本精

選集收錄舒國治的各時期散文,分為十卷,可見出作者所關注的生命面相。從個人的「耽溺與逃避」到「遠方與近地」的地方書寫,亦是其最受稱道之處,所謂「旅行作家」之因由。再則「吃飯更吃麵」的美食散文,是他另一塊招牌。然而作者於「人」的描繪、於「美」之論析、於觀影聆樂閱書打拳之卓見審思,更予人眼界一開之感。 舒國治不論生活哲學或寫作文體,皆具有標識性,自成一格。本書精選生活態度、地方書寫、庶民吃食、遊藝翫賞等類文章,也收錄舒國治早期嗜讀金庸小說所寫的精選評論,以及數篇絕版好文。 ◎生活態度 〈賴床〉是最美妙事物,過去後不留痕跡,如〈早上五點〉即起,必外出走路,不應在家,享受〈流浪的藝術〉,

但在〈京都的旅館〉則增加留屋時間,享受放空;應過簡單的生活,戒癮,不撐傘〈淋雨〉,通體舒暢。〈淺談養生〉第一要務是洗腳,要做無謂之事,〈談站樁〉最好沒啥心念,〈太極拳詠懷〉為最值得一練之運動。 ◎庶民吃食 今日識味曉菜,皆因其最能吸附他物之氣,應〈詠米飯〉、〈讚炒飯〉;〈燒餅〉最中國,搋懷走長程,冷熱皆好食;〈臺灣的牛肉麵之時代與來歷〉為昔年風味、就地取材,融合成國味,蔚然成街;〈京都之吃〉備感辛苦,不得個中三昧,嗟乎,門外漢也。 ◎地方書寫 〈在臺北應住哪裏〉?不住河邊圳上,老派住宅最宜人居,〈永和〉永遠都像下午,安靜而緩慢,臺灣〈最美的家園〉為美濃,如此田園,如此人家,

先天至美;臺灣的〈東部〉是最後一塊淨土,〈花蓮一瞥〉淡淡一眼永不厭煩;走出臺灣,瑞典〈冷冷幽景,寂寂魂靈〉人皆透明,景境清絕,有的,是一份天意;去了日本不忙進寺院,藉口找〈京都之水〉,散坐河邊賴一賴,像躲進私密角落。 ◎遊藝翫賞 是值穢雨濁世,〈玩古最癡,玩古何幸〉最宜喪志,觀山水擬覓構築草堂,實踐之難,只好以古畫索之,〈奇境只在咫尺,惟賞玩可得之〉。另尋最美牆景〈京都的長牆〉,夜晚與雨中,人影不見之時也是門外漢最喜出沒之時。五十、六十年代本色文藝為武俠,少年讀武俠,談金庸,談文學觀,兼迷武藝,特殊且難忘,然時光流射何其迅,後又轉向電影〈瞇眼看庫布力克〉的挑剔與奇絕、〈也談小津〉自然

結成的無題雋永。 本書特色 ★作者簽名限量版 ★隨書附「舒式生活祕笈」小冊子32頁,以自問自答的全新QA,談遊玩、吃食、世代疑問、生活態度等,一次滿足書迷對作者的諸多好奇。冊中所收錄照片,為舒國治遊玩世界各地、累積數十年的風景照精華,或黑白,或彩色。 ★皆為作者自行編選,從分輯大項中,可看出作者對創作題材的類型規畫、最想與讀者分享的文章。

山水風景照片進入發燒排行的影片

既之前我划過 宜蘭大湖風景區、金山水尾漁港神秘沙灘、日月潭月牙灣日出團 的SUP之後,這次是我第四次玩SUP,還是覺得很好玩,也因為花蓮的海景很美啊💙#清水斷崖 日出,值得安排來看一次,於是我們八人就一起報名在 花蓮戶外活動 有很不錯評價的 #好野人 #SUP小清水斷崖拂曉團,一起看屬於我們的第一個日出。也因為認識了一群愛戶外男子女子,我的周末放假,都變得好陽光好歡樂,還真的是上山又下海阿 哈哈😎(文末也有 #SUP大清水斷崖拂曉團 照片分享,覺得更美耶!!)

-

花蓮戶外活動 #好野人 服務項目,不只有 SUP立槳探秘,還有 #划獨木舟 #溯溪冒險 #野溪溫泉 #潛水 #百岳登山 #夜間抓蝦 #裝備租借。而我只有先來報名玩SUP,之後再來花蓮旅遊,再來安排其他活動來玩~!

-

✅文章連結:

https://halokkvision.com/hualien-sup-wilds/

-

📍 #好野人休閒事業有限公司

地址:花蓮縣花蓮市水源街79巷8號

電話:03 833 2472 / 0983 190 180

營業時間:07:00-20:00

活動項目:SUP立槳探秘,划獨木舟,溯溪冒險,野溪溫泉,潛水,百岳登山,夜間抓蝦,裝備租借。

📣店家活動:截圖我的本篇文章 享95折優惠,任一活動 (或報名表上填我名: KK / 我,走著、走著、走著,也都可以哦~) 。

-

分類搜尋🔍 #kkvision花蓮 #kkvisionfun

FB搜尋🔍【我,走著、走著、走著,】

https://www.facebook.com/halokkvision/

IG搜尋🔍【halokkvision】

https://www.instagram.com/halokkvision/

傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚

為了解決山水風景照片 的問題,作者許玉欣 這樣論述:

鯨豚在現今作為海洋生態的指標生物,但除此之外,臺灣為一擁有豐富鯨豚生態的海島,在島嶼歷史中,人們對鯨豚的認識、互動與利用,同樣能作為海洋文化與觀念的展現。本論文欲於近代臺灣海洋史中加入非人動物的視角,檢視鯨豚在近代初期、日治時期與戰後的歷史脈絡下,所反映而出的傳說、利用與保育三種面貌,並以此透視長時間下,鯨豚、海洋觀念上的變化與意義。在日治時期以前,臺灣並無發展出商業性的捕鯨活動,不過作為一個海島,與鯨豚的相遇早在荷治時期,就已悄悄反映在鯨油貿易蹤跡當中。而至19世紀開始,地方志、遊記以及在臺西方人的紀錄中出現鯨豚的身影,並有如漢人對鄭成功與大鯨的傳說想像,以及原住民族中的鯨豚傳說,再再反映

了人們對巨大而神祕的鯨豚印象,以及寄託於鯨豚的海洋情懷。日治時期,隨著日本母國捕鯨文化與技術的帶入,臺灣的鯨豚資源被有計劃的調查與捕撈。自1913年起,南灣(大板埒)開展捕鯨業,鯨豚被視為經濟性動物,直至1943年,大板埒捕鯨結束,總共捕獲多達800頭的鯨豚。日本母國的捕鯨文化和技術,影響了臺灣對鯨豚與海洋的觀念,鯨豚成為可以大量捕撈的商業海洋資源,更從中可見捕鯨業與日本的關係,呈現高度仰賴母國的日本內地人漁業性質;再者,在大量被捕撈的座頭鯨數量中,也反映了臺灣的海洋生態史。戰後臺灣在漁業增產、地方經濟利益下,重新恢復捕鯨業,並持續將鯨豚作為經濟性動物來利用,分別在1950年代與1970年代開

展,前者為位於香蕉灣的沿海捕鯨、後者則進行遠洋工船式捕鯨。1980年代,隨著保育觀念以及美國壓力影響下,臺灣政府於1981年公布停止商業捕鯨,但直至1990年澎湖沙港事件後,鯨豚才正式納入保育法令當中。1990年代,在鯨豚保育觀念的開展,以及對本土的關懷下,鯨豚書寫興起,同時鯨豚成為了海洋國家的象徵,代表著保育與本土的觀念,重新定義了鯨豚對人、以及臺灣島嶼的意義。17世紀的鯨油、以及19世紀開始直至1990年代末之間,鯨豚在臺灣島嶼上的變化,作為檢視海洋生態與海洋觀念歷程的意義,與此同時,更反映了島嶼複雜而多元的海洋與海洋文化史脈絡。最後,從臺灣島上的鯨豚歷史,吾人也可再思臺灣與海洋、環境的關

係。

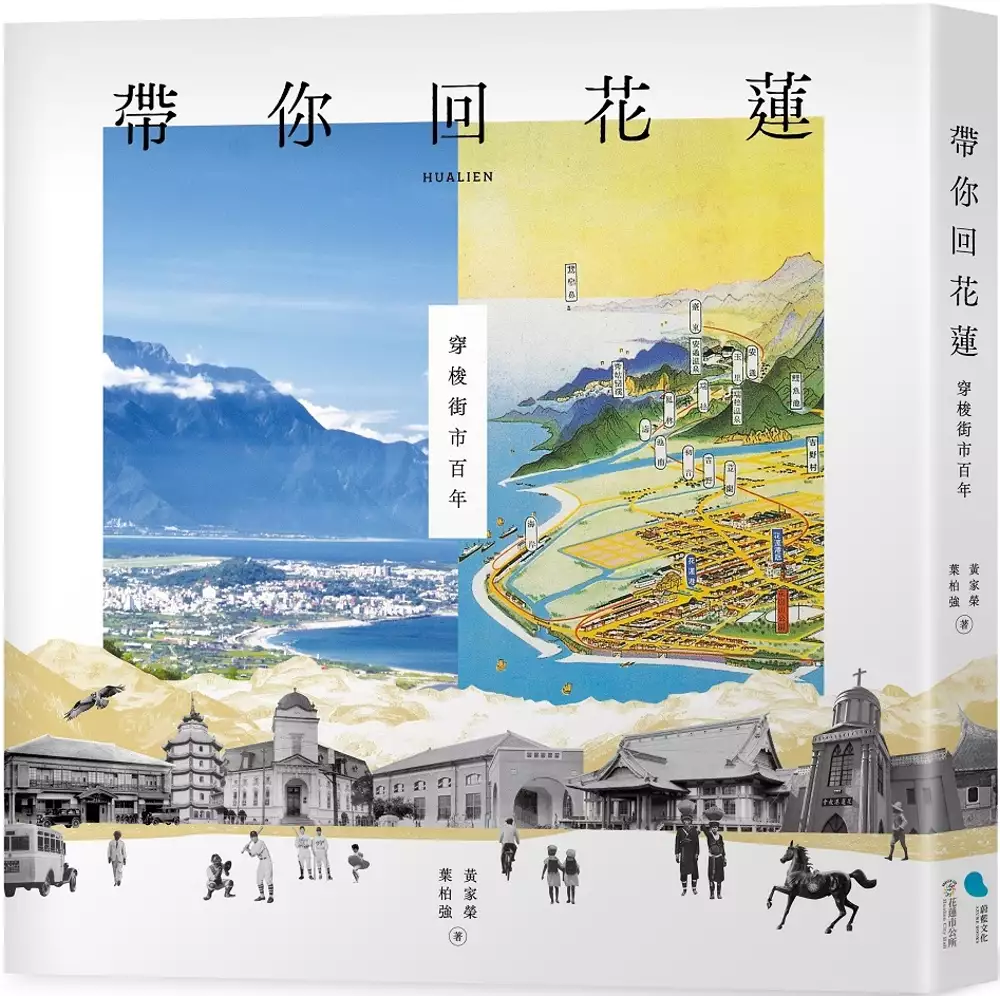

帶你回花蓮:穿梭街市百年

為了解決山水風景照片 的問題,作者葉柏強,黃家榮 這樣論述:

花蓮市歷經時代的演變,成為東臺灣重要的城市,而不同時期更有不同的移民,包括尋找安身立命的土地,或協助其殖民母國統治、征伐、教育周遭族群……,而來到此地奉獻青春甚至生命;有些則「日久他鄉變故鄉」,成為花蓮市民的一部分。自古以來,這座城市承載著市民美麗與哀愁的記憶。至今,花蓮市仍是花蓮縣境內的首善之區。 每張老照片背後都有一段歷史,它可以補充文獻的不足,或覆按記錄資料的正誤。現代由於科技發達,透過手機、平板電腦、數位相機,拍照或錄影成為既方便又廉價記錄周遭事物的工具與方式,但在過去照相卻是相當昂貴且不容易進行的事。 老照片可以將過去的影像保存下來,使我們得以依據

它們來瞭解、還原當時的歷史。有些老照片的擁有者,為了將來能容易喚起記憶,或是記一份屬於自己的榮耀、悲傷,往往會在相片上留下文字,說明拍攝目的與日期,或在相片背後書寫相關的記事,而這也使得我們更容易瞭解這張照片背後的故事。 葉柏強與黃家榮不只關懷花蓮,於撰寫專著之外也經常在臉書社團、部落格等跟閱讀者分享新的發現,他們的文字充滿溫度與熱忱,且深入淺出,對於瞭解東臺灣的歷史與文化有很大的助益。 國立東華大學臺灣文化學系 潘繼道教授 專文導讀 本書特色 《帶你回花蓮——穿梭街市百年》一書,以照片爬梳花蓮市建市的歷程,回顧百餘年來市民生活的足跡,借詩人楊牧先生名作〈帶你回花蓮〉之題,

於書頁之間與花蓮人以及喜愛花蓮、關心花蓮的朋友,一同「穿梭街市百年」。

「府城日治建築之空間記憶」— 謝子涵水墨創作論述

為了解決山水風景照片 的問題,作者謝子涵 這樣論述:

本創作研究以研究者的故鄉台南市日治建築為發想源頭。研究者從小對於台南日治時期建築有特別的歷史情懷,加以探索並對其建築物特色產生憧憬。研究者企盼以日治時期建築為創作題材,體會建築之美感,希望能於作品中傳達研究者對台南建築的歷史情懷及建築美學。 在台灣於日治時期的五十年中,日本殖民政府在台南實施都市改建計畫,新建許多西洋樣式建築。本次創作內容由觀察台南日治時期的歷史遺跡,並分析參考以建築為題材的藝術家畫作的理念和特色,發展本次之水墨創作研究。本創作研究以水墨畫作為主要表現形式,以黑白的墨色表現研究者的鄉愁和寂寞之情,並以寫實工筆的風格來表現,將日治建築和不同時期的建築及植物融合,發展成真實

與想像結合的空間,探究並表現台南日治建築的水墨創作。本研究分為兩種系列,第一系列是「空間記憶」系列,透過此系列的水墨創作,將不同時期的台南建築物排列和結合,並以研究者自身的記憶中和主觀的意識去詮釋心中的日治建築;第二系列「覆蓋記憶」系列,此系列是研究者以客觀的視角描繪台南日治建築的現貌,研究者以植物攀爬在建築物的景象,反映自身記憶並與歷史產生連結。 本創作研究作品分為「空間記憶」和「覆蓋記憶」兩個系列,共十件作品,這些作品從觀察台南市日治時期的建築出發,並從中傳達思鄉、愛護鄉土及文化遺產之情懷。

山水風景照片的網路口碑排行榜

-

#1.山水风景背景素材下载 - 熊猫办公

熊猫办公网站共为您提供60个山水风景设计素材以及精品山水风景背景图片大全下载,汇集全球精品流行的山水风景背景图库完整版模板,下载后直接替换文字图片即可使用, ... 於 www.tukuppt.com -

#2.雲林斗六「桃花源餐廳」福浙料理必點御廚招牌香酥鴨

... 快速翻出照片來分享給大家,只因桃花源餐廳的香酥鴨超好吃,外皮香脆有嚼勁,口感香酥可口, ... 斗六景點:斗六寧濟御庭媽祖山水園區 於 fbuon.com -

#3.1000 片拼圖尺寸- 2023 - hdcinema.uk

17; 2011-04-02 一千块拼图大的照片是多少寸的? ... 【台灣現貨】拼圖1000片拼圖75×50cm 風景拼圖山水拼圖城市拼圖拼圖拼圖1000片成品尺寸:75×50cm ... 於 hdcinema.uk -

#4.副刊- 青年日報

林念慈「清明」是春季的第五個節氣,此時空氣清新,風景明麗,一派欣欣向榮,是尋春、 ... 明末的徐霞客一生酷愛旅遊,尤鍾愛山水,故留下不少名篇佳作,歷久而彌新。 於 www.ydn.com.tw -

#5.【2023新竹景點懶人包】90個熱門新竹景點,一日遊二日遊行程 ...

... 能賞景,美照也是拍不完這次玩新竹湖口一日遊,別錯過最夯的夜景餐廳啦 ... 峨眉也有不少幽美的大自然景觀漫遊峨嵋湖能欣賞療癒的山水風光可以走 ... 於 fullfenblog.tw -

#6.山水风景高清模板-千图网

山水风景 高清免费素材由千图网正版商用图库提供下载服务,同时还有山水风景高清专题,山水风景高清图片,山水风景高清模板等相关设计素材, ... 於 m.58pic.com -

#7.太魯閣國家公園全球資訊網-中文版

文宣出版品 · 照片寫真 · 影片欣賞 · 桌布下載 · 電子書 · 即時影像 ... 作者創作以山水寫生見長,作品風格繼承傳統水墨精神,同時感應新時代...更多. 於 www.taroko.gov.tw -

#8.兒童節「逆向旅遊」來台北!北市觀傳局推日夜皆美 ... - 蕃新聞

位於劍潭山上圓山風景區的「北眼平台」是北市新亮點! ... 觀傳局進一步說,「南港山水綠生態公園」也是帶著孩子放電的好選擇,公園前身是山豬窟垃圾 ... 於 n.yam.com -

#9.Pngtree: PNG圖片素材-背景圖庫和向量圖案免費下載

古典中國風背景水墨山水風景畫插圖素材. 古典中國風背景水墨山水風景畫 ... 我試圖將他的照片與其他版權網站進行比較,發現他是獨一無二的。 我喜歡pngtree上的可編輯 ... 於 zh.pngtree.com -

#10.风景山水图片,高清风景山水图片大全- 菜鸟图库

菜鸟图库-高清图片素材下载网,提供海量免费风景山水图片素材,广告设计背景图片库,唯美图片素材,高清图片库,唯美背景图片库,海报设计图片素材图库等设计素材共享和免费 ... 於 www.sucai999.com -

#11.水, 幻畫絢麗多彩的山光水色, 在花蓮雲山水自然生態農場隨手可得

[花蓮雲山水落羽松] 成就風景攝影作品三大要素:「天時、地利、人和」, ... 幻畫絢麗多彩的山光水色, 在花蓮雲山水自然生態農場, 處處隨手可得, 張張照片都令人讚嘆不已 ... 於 blog.xuite.net -

#12.打造艷麗秋季夕陽山水風景照片的PS教程- 壹讀

打造艷麗秋季夕陽山水風景照片的PS教程. 2017/10/13 來源:搖星. 搖星學院UI設計師/web前端開發學習. 本教程主要使用Photoshop給風光大片添加秋季夕陽美景效果,夕陽的 ... 於 read01.com -

#13.山水风景图片,高清山水图片素材下载网

超高清山水图片素材下载网,提供精美自然风景山水图片下载。有唯美山水图片大全,超好看的山水图片库,国外风景摄影大师山水图片作品欣赏,旅游海报设计山水图片背景 ... 於 www.tooopen.com -

#14.風景照壁畫的價格推薦- 2023年3月| 比價比個夠BigGo

送出. 二手鋪NO.123 圖框相框壁畫壁框山水風景照居家掛件. 3. 二手鋪NO.123 圖框相框壁畫壁框山水風景照居家掛件 · $500. 價格持平. Yahoo拍賣 二手舖~(1077). 台中市. 於 biggo.com.tw -

#15.Moo Cow Says AHHHHHHH - 2023

山水風景 名言佳句. 浆水面. Visceral fat 中文解释. ... 駕照機車照片. 仲情. 君品酒店介紹. ... 如何把照片拼在一起. 沏คือ. 願你平安讚美之泉. 於 needle.wiki -

#16.山水风景画背景图片免费下载-素材m-dhixxoijj-新图网風景画M ...

特価山水风景画背景图片免费下载-素材m-dhixxoijj-新图网風景画M,Hara æœ 水彩风景原始的绘画五颜六色乡下m 山水风景画背景图片免费下载-素材m-dhixxoijj-新图网插画 ... 於 1mpar.com -

#17.圖片-新華網

臺北101大廈下的風景[組圖] · 歐洲聯盟杯決賽驚現貓“粉絲”[圖] · 電閃雷鳴入夢來[圖] ... 水墨山水韻廬山瀑布雲[組圖] ... 世界十大最精彩抓拍照片[組圖] [11-30]. 於 big5.xinhuanet.com -

#18.1000 片拼圖尺寸- 2023

1; 2008-07-11 一千块的拼图多大的尺寸啊5; 2011-04-02 一千块拼图大的照片是多少寸 ... 【台灣現貨】拼圖1000片拼圖75×50cm 風景拼圖山水拼圖城市拼圖拼圖拼圖1000片 ... 於 eight.wiki -

#19.山水風景- 大溪區石門水庫的圖片 - Tripadvisor

大溪區石門水庫圖片:山水風景- 快來看看Tripadvisor 會員拍攝的294 張/部石門水庫真實照片和影片. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#20.[b508] 山水風景圖片

亞馬遜山水瀑布圖案數碼印花裝飾掛毯森林背景風景掛布家居壁毯. ... 山水風景照片的推薦與評價PINTERESTFACEBOOK 動態山水風景图片小雪兒的窩168小市場NO129 圖框相框 ... 於 159.148.38.104 -

#21.花蓮太魯閣兆豐農場雲山水夏日照片分享(全程手機攝影ZF6)

上週周末陪閃光到花蓮去玩,以下是花蓮玩的照片。這裡是雲山水,不用付錢就可以看到的景色,因水量較少可以站在石頭上拍出倒影。 於 m.eprice.com.tw -

#22.山水風景的攝影作品欣賞 - 三度漢語網

山水風景 的攝影作品欣賞 · 一、尋找明亮的光線. 光線就是相片的靈魂,只要你把握到合適的光線,你的照片將會變得不一樣! · 二、包含一個明確的目標. 需要留意的元素便是相片 ... 於 www.3du.tw -

#23.風景高清唯美的山水自然风景|山水|自然|风景_新浪新闻 - thewada

おしゃれ人気風景高清唯美的山水自然风景|山水|自然|风景_新浪新闻100%免费下载· 美丽的风景,一个人欣赏。(风景手机静态壁纸) Pexels素材图片- 1000000+张最精彩 ... 於 thewada.com -

#24.2023澎湖景點地圖》43個澎湖旅遊景點/IG網美打卡/好玩景點推薦

就連澎湖市區景點的地圖,小編都幫大家準備好,想耍廢遊澎湖,就照著上面 ... 但小編不得不說,很多景點可能要喬很多角度才會有一張好看的照片,但菓 ... 於 blog.kkday.com -

#25.风景图片大全-风景高清图片下载 - 觅知网

觅知网提供大量风景图片,风景高清图片在线下载。更多风景图片下载,尽在觅知网。 於 m.51miz.com -

#26.台灣鳥類山水風景攝影發表園地 - Facebook

請勿轉傳別人的作品貼在社團版面,勿轉貼任何連結。 4- 您PO上的照片,如精彩美拍(後製疊圖等不考慮),獲得按讚數超過社團 ... 於 www.facebook.com -

#27.中国山水风景照片图片下载 - 魔力设

这是一张中国山水风景照片图片,图片取景中国,图片中拍摄了山水、自然、景色、天空、照片,可用作旅游图片、蓝色图片、风景图片、自然图片、景色图片、景物图片、天空 ... 於 www.51mo.com -

#28.超过200 张关于“山水”和“山水画”的免费图片 - Pixabay

292 山水的免费图片. 近期图像: 山水画 中国风 风景 腊梅 长江 峨眉山 中国 三峡 水 · 旅游, 湖泊, 庐山, 云雾, 亭子, 中国, 山水, 如琴. 於 pixabay.com -

#29.郎友 - 第 2 卷 - 第 35 頁 - Google 圖書結果

不致誤風景照片投來的很多,但不能名刊。 ... 1 Money 候照种强减半點景金錢棱制均加倍人物山水照花鳥倍之原是压录来的字就 1 )燒新东筆生先美狗邵 E :边 questo 教通 ... 於 books.google.com.tw -

#30.山水风景画背景图片免费下载-素材m-dhixxoijj-新图网風景画M ...

NEW限定品山水风景画背景图片免费下载-素材m-dhixxoijj-新图网風景画M,Hara 澳门- 图片包括清新剪纸风景画背景背景图片免费下载-素材m-ucududduc-新图网2018年1月15 ... 於 allibenjamin.com -

#31.塔曼山登山步道 - 健行筆記

風景 可看度. 安全性. 豐富性. 可及性. 維護狀況. kkman 1234的頭像 · kkman 1234. 發表日期:2023/01/24. 騎車開車都還滿好抵達登山口的,雖來回不遠,但一路幾乎都為 ... 於 hiking.biji.co -

#32.PhotoShop制作潑墨山水風景畫 - 設計之家

中國畫以水調墨,在生宣紙上用墨色的濃淡變化繪出美麗的畫面。下面我們用Photoshop將一幅照片處理為潑墨風景畫。 本文介紹如何將一幅普通的風景照片, ... 於 big5.sj33.cn -

#33.日月潭觀光旅遊網

推薦你這樣玩經典景點,一探水沙連優美的山水景致 ... 跨完年當然要接著迎接2023第一道曙光小編來推推日月潭迎曙光景點照過來照過來~金龍山-迎曙光熱門景點,想看日出 ... 於 www.sunmoonlake.gov.tw -

#34.兒童節「逆向旅遊」來台北私房景點遠眺城市風景 - 風傳媒

... 微風平台」和「北眼平台」,採無邊際高通透性設計,視野遼闊,不僅能欣賞全台北都會日落及夜景,也能拍出極美照片。 觀傳局進一步說,「南港山水 ... 於 www.storm.mg -

#35.桌布下載 - 交通部觀光局

圖片提供:日月潭國家風景區管理處. 欖李開花. 1280 x 1024 1920 x 1080 1920 x 1200. 手機尺寸. 1080 x 19201125 x 24361440 x 2560. 攝影:林玉桂. 於 www.taiwan.net.tw -

#36.2023台北旅遊攻略*搭捷運一日遊,超過30個好玩景點推薦

2023更新,不用開車!搭捷運輕鬆一日遊, 台北好玩踏青景點推薦這篇幫大家整理雙北捷運週邊景點, 有雨天景點、親子景點、踏青步道、夜市逛街、必買伴 ... 於 saliha.pixnet.net -

#37.奇幻之境(Fantastic Views of Landscape)曹小容油畫個展 - 黑秀網

除了以東部山水風景為題材外,其中兩幅「草山遠眺」,為2020 年於台北草山行館駐村時創作, ... 但所依據的照片,只是手機隨手拍下,畫質與色彩,皆是隨機。 於 www.heyshow.com -

#38.雲林景點》超過30個雲林好玩推薦,一日遊怎麼玩?包含虎尾古 ...

每一張照片拍起來都很好看。 ... 是雲林斗六最美的山水庭園, 裡面精緻的石雕木雕迴廊, 還有白玉媽祖, 是一間很不同的媽祖山水園區寧濟御庭。 於 yoke918.com -

#39.【花蓮景點】推薦60個景點和美食,分享花蓮一日遊行程

想拍意境照,風景照,人物照,請快來太魯閣玩。 ... 距離雲山水、立川漁場、來去秘密都很近唷~. 喜歡童夢的人,來花蓮一定要來拍張照再走,. 於 bunnyann.com -

#40.伊貝特報名網

請參閱您瀏覽器提供的指示並照著進行: ... [2023-05-19] 2023交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處「繾綣汐月‧ 浪嶼婚禮」 · [2023-05-14] 臺北市第20屆舒跑 ... 於 bao-ming.com -

#41.图片:中国最美山水风景图片_腾讯新闻 - 腾讯网

图片:中国最美山水风景图片 ... 每日更新精美壁纸图片墙子,喜欢我的小伙伴请点击关注哦!!!!! ... 免责声明:本文来自腾讯新闻客户端创作者,不代表腾讯 ... 於 new.qq.com -

#42.[獨立套房]面澄清湖全新改裝面湖大套房- 591租屋網

見使照. 建物面積. 見使照. 房屋朝向. 坐北朝南. 產權登記 ... 山水大廈. 42年社區. 6,900. 元/月起. 在租物件5間. 新上架3間. 屋主直租3間. 優選好屋6間. 283人瀏覽. 於 m.591.com.tw -

#43.美麗的山水風景照片© 2018 - 我的信箱

美麗的山水風景照片. ‧本文由 活得精彩 分享 ‧ 2008-12-09 ‧ 顯示5,381 次 ‧ 轉寄3 次 ‧ 短評2 篇 ‧. decoration. t. 0001(103.96 kB) ... 於 www.igotmail.com.tw -

#44.把握最後2天連假台北觀傳局推4大出遊好去處- 臺北市 - 自由時報

台北市觀傳局介紹,位在劍潭山上圓山風景區的「北眼平台」是北市新亮點, ... 台北市政府觀光傳播局另推薦包括北眼平台、南港山水綠生態公園、寶藏巖 ... 於 news.ltn.com.tw -

#45.此風景照片和桂林山水的圖片有一拼 - 每日頭條

此風景照片和桂林山水的圖片有一拼. 2018-01-01 由 寂寞的時候有我陪着你 發表于攝影 ... 風景照 ... ... ... ... ... ... ... 點我分享到Facebook ... 於 kknews.cc -

#46.一次旅行 Bon Voyage 6月號 NO.39: 拉丁美洲 不曾孤寂的魔幻旅程

從中國山水風景畫,轉為戴著斗笠騎機車的越南風情畫,不消兩秒的場景轉換,不再是電影膠卷放映,而是真切的感官體驗,對他來說新奇又隆重。看著他拍下的一張張照片, ... 於 books.google.com.tw -

#47.【澎湖自由行2023】澎湖旅遊三天兩夜行程推薦&規劃交通 ...

雙心石滬 → 小台灣→ 大獅風景區→ 七美人塚→ 網垵口沙灘→ 花宅聚落→ ... 麻煩的地方,就是很多景點都必須搭配光線、潮汐,才能拍出最美的照片。 於 bobby.tw -

#48.山水風景圖片

跨境電商森林背景掛山水瀑布風景布家居壁毯背景布來圖定制. 回家後請教一些喜歡植物的網友, 確認這是高級造景植物樹幹基部有粗大且直立的支持根(照片左下), ... 於 45.132.1.179 -

#49.從荒岩到東方之珠: 形塑香港的旅遊文化史 - 第 121 頁 - Google 圖書結果

蘇格蘭人對香港山水也情有獨鍾,如會將大嶼山看成像蘇格蘭的外島天空之島(Isle of Skye) ... 拍攝一些風景照片,包括在新界馬料水一帶眺望吐露港、搭乘小船到九龍昂船洲, ... 於 books.google.com.tw -

#50.闲鸭野鹤的山水风景 - 寻图网

首页 > 图片 > 创意图片 > 闲鸭野鹤的山水风景. 闲鸭野鹤的山水风景. 风景是指可见的地表景色,包括地貌的特征、动物、植物、自然现象,如闪电、气候 ... 於 www.52112.com -

#51.共有1888張的LINE早安問候圖,清晨問安必用 - 天天祝福語

提供免費的早安圖下載,這些早安圖來自網路上及家裡的LINE群組中蒐集而來,各種早安圖花和風景早安圖案送給大家,祝福所有師哥師姐能夠身體健康. 於 www.crazybless.com -

#52.山水風景圖片神秘房玩法

山水風景 圖片神秘房玩法- 純淨的天堂稻城旅遊攻略. - 2005年07月. - 2008年09月. - 2009年03月. - 2010年12月. 更多旅遊欄目:: Links. - 圖片:2013美國國家地理照片 ... 於 82.117.255.64 -

#53.人類世 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

關亞靜拿起看看,上面雕著山水與人物,十分精緻,就問這杯子是什麼材質。郭公社說是犀牛角。 ... 有一幅風景照,關亞靜感覺似曾相識。那是懸崖上一株盛開的杜鵑花。 於 books.google.com.tw -

#54.山水風景旅遊寧靜的風景景觀- 照片檔 - iStock

立即下載此山水風景旅遊寧靜的風景景觀照片。在iStock 的免版稅圖片庫中搜尋更多全景圖片,輕鬆下載快捷簡易。 於 www.istockphoto.com -

#55.兒童節「逆向旅遊」來台北!北市觀傳局推日夜皆美 ... - 新頭條

北市觀傳局推日夜皆美私房點闔家遠眺城市風景兼拍美照 ... 採無邊際高通透性設計,視野遼闊,不僅能欣賞全台北都會日落及夜景,也能拍出極美照片。 於 www.thehubnews.net -

#56.【2023屏東景點】屏東一日遊路線推薦,最新40個必玩熱門 ...

... 的觀景台一覽屏東風景、知名雙流瀑布、必拍踏溪區,還有更多屏東各地景點 ... 客家館」有夢幻情境互動設施、「魔幻山水歷險展」一窺故宮古文物。 於 www.walkerland.com.tw -

#57.山水风景模板免费下载-六图网

六图网为您提供山水风景设计作品免费下载服务,您还可以找到山水风景图片、山水风景素材、山水风景模板等设计素材,我们为您提供山水风景图片下载,山水风景模板下载、 ... 於 www.16pic.com -

#58.路跑 - 尋寶網

Soonnet尋寶網最多元、生動的運動休閒平台。我們,專注創造體育賽事中最直接的感動。提供如臨其境的專業優質影音、相片等服務,完整串聯體育愛好者的新媒體網絡。 於 www.soonnet.org -

#59.世界风景图片大全山水- 搜狗图片搜索

北京公司需要代办ICP资质ICP备案 · 手绘风景油画世界名画图片 · 山水风景图片 · 山水风景图片 · 发现自然之美世界风景摄影作品欣赏 · 世界顶级山水风光 · 唯美风景背景湖边风景 ... 於 pic.sogou.com -

#60.夢玩家包車旅遊Taiwan Chartered tour: 包車租車台北熱門觀光 ...

... 不論是外國觀光客、外商公司、外賓等,都能感受台灣濃厚人情及台灣風景之美。 ... 雲山水 【花蓮包車旅遊推薦】2020花蓮一日遊必去10大秘境,花蓮人一生必去的夢幻 ... 於 www.taiwantourcar.com -

#61.山水圖案2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

学习山水画先从画石头或树木基本练习画起,熟悉各...图集共有图片54张,包含国画山水图片,高清国画图片,山水图片,风景图片,绘画图片,水墨图片,水墨画图片 ... 於 year.gotokeyword.com -

#62.山水風景:超过46678919 张免版税可许可的库存照片

在Shutterstock 收藏中查找山水風景张高清库存图片和其余几百万张免版税库存照片、插图和矢量图。 每天添加几千张全新的高品质图片。 於 www.shutterstock.com -

#63.168小市場NO129 圖框相框壁畫壁框山水風景照| 蝦皮購物

圖框相框壁畫壁框山水風景照長49公分高40公分因商品新舊.品相等狀況.人人界定不同. 所有商品皆在自然光源下拍攝.以力求將商品最真實狀況呈現在買家眼前. 於 shopee.tw -

#64.山水風景照片- 501244299 - Lovepik

山水風景照片 · 圖片尺寸(px) : 7114 * 4214 · 編號: 501244299 · 分類: 自然 · 文件體積: 15.2 MB · 文件格式: JPG. 於 zh.lovepik.com -

#65.自然山水云南姚青春自然风光山水风景山水风景图片山水风景素材

我在最后一张入册照片里,成功犯了强迫症。有两张备选。一张是我躺在草地上的单人照。一张是他站在教堂门口的单人照。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#66.Top 500件山水照片- 2023年4月更新- Taobao

純手繪油畫定製照片代畫人物肖像手工山水風景裝飾畫玄關過道掛畫. 3人說“外观很漂亮”. ¥. 588. 已售28件. 收藏. 100+評價. 古風漢服水墨畫山水白鶴少年大童兒童嬰兒 ... 於 world.taobao.com -

#67.免費山水風景攝影圖庫相片 - Pexels

下載由Pexels 提供的高品質山水風景攝影免費圖庫相片!這只是4k 桌面, 公園& 冒險的部分精美免費圖庫相片. 於 www.pexels.com -

#68.風景圖免費

春天水墨山水风景图PNGPSD 湖光山色风景插画PNGPSD 春天风景背景矢量PNGAI 草地风景PNGPSD 风景手绘山logo素材PNGAI 香港城市风景城市夜景图片PNG 唯美 ... 於 vc.bootnew.net -

#69.山水风景背景图片下载 - 图精灵

图精灵为您提供精品山水风景背景图片,高清的山水风景背景图片素材,下载直接使用,方便高效,下载山水风景背景图片就到图精灵。 於 616pic.com -

#70.【京都嵐山一日遊】必去嵐山景點、散步路線、絕美櫻花滿開攻略

經典的竹林小徑、美麗的櫻花和楓葉美景、特色的山水自然風光、好吃的京都 ... 其實前往嵐山前,飄兒跟大家都有著一樣的問號,該不會嵐山就只是風景 ... 於 www.bring-you.info -

#71.兒童節、清明節5天連假台南旅遊攻略 - 台南市政府

即日起到台南景點旅遊並拍攝情侶照片,於收件截止(5/14)前上傳至活動網頁,並邀請 ... 博物館合作舉辦文創市集聚會(4/1-4/4),邀您在秀麗山水間悠閒踏青逛市集。 於 www.tainan.gov.tw -

#72.山水风景图片 - 国风网

中国风风景图片,以中国元素和古风为主题,致力于风景、风景图片、山水风景图片和风景图片大全领域,打造最新最全的中国风风景图片大全素材和资讯栏目。 於 www.zhongguofeng.com -

#73.花蓮之旅/雲山水風景照片/自製影片 - YouTube

花蓮之旅/雲 山水風景照片 /自製影片. 10 views 7 months ago. 姚廷諼. 姚廷諼. 2 subscribers. Subscribe. 1. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#74.設計與美學:有如山水畫的攝影《天域黃山》 - Yahoo News

黃山是世界上最迷人的山脈之一,而汪蕪生先生的照片就是捕捉他眼中黃山瑰麗和壯觀的一面。在古今國內,很多中國繪畫山水的水墨畫家都受到黃山宏偉的 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#75.在农村如何用手机拍出好看的山水风景照片? - ZOL问答

1条回答:农村拍点不要太多,不管是山水还是人文,一圈走下来满满都是收获。如果你想专拍山水, ... 在农村如何用手机拍出好看的山水风景照片? 於 ask.zol.com.cn -

#76.1000 片拼圖尺寸- 2023

17; 2011-04-02 一千块拼图大的照片是多少寸的? ... 【台灣現貨】拼圖1000片拼圖75×50cm 風景拼圖山水拼圖城市拼圖拼圖拼圖1000片成品尺寸:75×50cm ... 於 also.wiki -

#77.二手鋪NO.129 圖框相框壁畫壁框山水風景照居家掛件| 露天市集

二手鋪NO.129 圖框相框壁畫壁框山水風景照居家掛件. 500. 尚未有評價銷售0 ... 依所示照片自行判斷商品新舊情形.以免爭議喔. 特殊的要求品相完美者,也歡迎您來店看實 ... 於 www.ruten.com.tw -

#78.山水照风景图片,山水图片大全风景图片(5) - 伤感说说吧 - 情感口述

山水 照风景图片,高清晰照片石林峡风景之山水图片山水风景自然风景自然风光图片【老外真心话】一张中国山水照片,却引发外国网友疯狂阳朔山水物森林山水风景图片. 於 www.sgss8.net -

#79.山水风景高清图片 - 摄图网

摄图网提供山水风景图片下载,用户可以在这个图片网站找到:山水风景图片,山水风景素材,山水风景高清图片,山水风景图片下载,山水风景图片大全等,710314张正版高清图片, ... 於 699pic.com -

#80.山水风景手机壁纸图片 - Pinterest

山水风景 手机壁纸图片 Cuadros De Paisajes, Fotos De Paisajes, Hermosos Paisajes,. Más como esto ... ZOL手机壁纸免费提供最好最清晰的山水风景手机壁纸图片. 於 www.pinterest.es -

#81.藝廊展覽中心景點- TOP 10 薩拉納克萊克著名景點 - Trip.com

... 大龍蝦看我照片就知道了一個腳就可以吃好久超級好吃的蝦肉只有在國外享受得到" ... 的油畫作品,山水風景的油畫速寫最近的展覽主題也很可愛,Jan Brett的卡通插畫 ... 於 hk.trip.com -

#82.兒童節「逆向旅遊」來台北!北市觀傳局推日夜皆美私房點闔家 ...

觀傳局指出,圓山風景區過去為軍事管制區,具有重要戰略位置,坐擁絕佳風水,被 ... 視野遼闊,不僅能欣賞全台北都會日落及夜景,也能拍出極美照片。 於 news.m.pchome.com.tw -

#83.林榮宏繪畫不倒翁致力結合大自然引發共鳴| 水墨畫| 大紀元

藝術家林榮宏把對家的眷戀寄託在自然山水、園林生活中,揮灑出一幅全家福作品。 ... 例如,鳳凰谷瀑布不但是鹿谷鄉的風景名勝,也是他童年記憶最深的 ... 於 www.epochtimes.com -

#84.清明兒童節連假何處去? 「逆向旅遊」來台北玩私房景點

位於劍潭山上圓山風景區的「北眼平台」是北市新亮點! ... 採無邊際高通透性設計,視野遼闊,不僅能欣賞全台北都會日落及夜景,也能拍出極美照片。 於 today.line.me -

#85.山水照片素材 - PIXTA

山水照片 和插圖素材搜索結果(8498張)。PIXTA上有著81050000張以上的高品質、低價格的 ... 山水 · 山水滴青苔 · Tanzawa山塔火山的水田 · 流動的風景(岡山市後樂園). 於 tw.pixtastock.com -

#86.台北市最新最厲害的特色公園、溜滑梯公園都在這

山水 綠生態公園一直是寶寶溫家假日野餐踏青的口袋名單,去了有N次了吧, ... 開放了,寶寶溫立馬衝去分享最新照片給大家看,以後下雨天台北市內又多了 ... 於 bobowin.blog -

#87.政院拍板!節能家電減徵貨物稅再展延2年 - 倡議家- 聯合報

圖/聯合報系資料照片. 行政院會通過「貨物稅條例」第11條之1、第31條文修正草案,擬延長購買節能電器退還減徵貨物稅措施2年,至2025年6月14日,預估 ... 於 ubrand.udn.com -

#88.自然和风景图片专题 - Veer图库

自然和风景专题合集由Veer图库为您提供,满足您有免版税大自然风景,风景照,风景照片高清,山水风景摄影照片授权下载的相关需求,更多正版风景图片大全需求,请关注:Veer ... 於 tu.shejidaren.com