小魚兒的家停車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭秀芳寫的 微笑海島,戀戀澎湖 和曹昌堯的 角落的美好都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台東景點台11 看海景點小魚兒的家親子出遊| 老艾玩遊記//也說明:『小魚兒的家』沒有專屬的停車場,所以要將車子停往一旁的公有停車場,但你知道的,這裡有許多觀海的咖啡簡餐店,又有人氣超旺盛的富山護漁區,要停車,你 ...

這兩本書分別來自玉山社 和樂果文化所出版 。

國立臺灣師範大學 人類發展與家庭研究所 簡淑真所指導 李昭賢的 幼兒經歷科學相關方案想法展現之研究 (2003),提出小魚兒的家停車關鍵因素是什麼,來自於主題式課程、幼兒教育、幼兒的想法/概念。

而第二篇論文中原大學 室內設計研究所 胡寶林所指導 賴昭樺的 社區做為大教室-民生社區國小戶外教學空間模式之研究- (2003),提出因為有 共生、民生社區國小、社區做為大教室、社區學校化、戶外學習空間模式的重點而找出了 小魚兒的家停車的解答。

最後網站商業類篇名: 小魚兒的家行銷策略及顧客滿意度分析作者則補充:研究範圍→小魚兒的家全台只有一家,且是這一區的始祖,因此我們選擇它來做研究。 研究限制→鎖定因為海景前來消費的族群。 本研究範圍針對小魚兒的家作為研究對象,以 ...

微笑海島,戀戀澎湖

為了解決小魚兒的家停車 的問題,作者蕭秀芳 這樣論述:

澎湖女兒的返鄉故事 澎湖女兒追尋童年的生活足跡, 除了海水、沙灘、朝陽、晚霞, 還有坍塌的的硓????石古厝,菜宅,老人…… 作者蕭秀芳出生澎湖,在台灣本島念書工作。後返鄉,記錄在澎湖碰到的人事物,回憶起兒時過往,時有細膩關懷,她富含詩意的文字,每一頁都有著這方小島獨有的濃濃海味。 「離開村子的三十載,我常在夢裡回到西寮,尋找父親回家吃飯,現在已經是成人的我,可以勇敢的走進屋,不必在窗外呼喚,但屋內卻空無一人,昔日熱烈打牌看牌的人不知何處去。」 唯有一棵大黃槿,我們叫粿仔樹,家裡做粿時母親會叫我去摘粿葉。那棵粿仔樹還在路邊,但是變矮小,樹下賣柑仔糖的老婦當

然也不在了。」 如今的村子,硓????石屋多已頹廢或推倒,人物也不斷變遷…… 賣魚阿惠把蝦子鏟入塑膠袋中的姿態俐落, 原來曾經是車掌小姐; 燒得一手好菜的印傭阿咪, 一個人照顧行動不便的老人家已六年…… 於是她蒸熟了冬至必吃的「菜繭」、煮著濃似稀飯的海菜湯, 咀嚼著鄉愁。 澎湖女兒,有許多澎湖的故事。 不妨把靈魂送往那個夠老的島嶼,用海水和星光洗滌。 名人推薦 澎湖畫家、蒙地卡羅咖啡館主人 洪閒芸 澎湖故事妻美術館主人 陳真修 澎湖作家、電台主持人 蔡惠苓

小魚兒的家停車進入發燒排行的影片

【單車】南投信義│梅花季│單車賞梅之旅│黑龍約騎│Cycling Lady小魚兒

●路線大綱: 玉山國家公園管理處停車場→(延著)台16線→(接到)台21線→(右轉)投59鄉道.→(右轉)烏松崙產業道路/綠美巷→(抵達)梅語梅園→(原路折返)到台16線與台20線交叉口(右急轉)→(延著)台16線.→(轉)投63鄉道→(抵達)潭南派出所→(加碼)潭南天主堂→(延著)投63鄉道(一路抵達日月潭).→(延著)環湖公路/台21線→(回到)台16線/水里

●總長85.6km

●總爬升:1749m

●難易度:★★★☆☆

●沿路景點:#愛國大橋 #梅園 #潭南天主堂 #日月潭

Google 路線:https://goo.gl/maps/BXXKra7qua9SbSnV7

Strava :https://strava.app.link/ZLGy4Cvp62

照片來源:許景嵐/黑龍/阿凱

-----------------------------------------------------

Welcome to my story.

I'm just a woman who loves cycling.

Taiwan No. 1📍

Facebook: 許景嵐

Instagram: taiwan.eva

-----------------------------------------------------

♥️YouTube訂閱

#如果喜歡我的影片請別吝嗇給個『讚』喔~

也別忘了『訂閱』▪『分享』

-----------------------------------------------------

音樂來源:

How it Began by Silent Partner YouTube音樂庫: https://www.youtube.com/audiolibrary_...

作者其他背景音樂作品播放清單: https://www.youtube.com/watch?v=Gerz0...

幼兒經歷科學相關方案想法展現之研究

為了解決小魚兒的家停車 的問題,作者李昭賢 這樣論述:

幼兒經歷科學相關方案想法展現之研究 摘要 本研究深入幼稚園教室的自然情境,探究人、事、物交織互動的社會脈絡中,幼兒主動建構對其自己本身富有意義的知識、能力與態度;因之,本研究的研究目的為:分析幼兒在活動進行前的前置想法,在活動進行中的實際運作情形及其想法的展現,以及在活動進行後的想法改變情形;亦即呈現幼兒經歷科學相關主題課程中,展現想法的詮釋觀點。 本研究以台北市大安區「海洋幼稚園」的「小魚兒班」為研究對象,此幼稚園的教學模式以「主題式課程」為主,並配合角落活動的安排以延伸幼兒探究主題的發展,小魚兒班的課程主題是在上學期末由師生共同

討論出來的,研究觀察期間,其主要進行的主題為「科學遊戲」,次主題在幼兒自然產生的興趣中慢慢浮現,研究者考量自身能力的限制,撰擇兩個次主題:「繩子」及「車子軌道」次主題發展的歷程為研究分析的主要資料,探究幼兒經歷此二次主題課程中的想法展現歷程。研究者參與觀察的時間為兩個月,每週有三個上午的觀察時間,並利用下午的時間與教師及幼兒進行正式訪談,研究期間與該班教師及幼兒建立和諧關係。 本研究主要發現如下所述: (一) 從幼兒的興趣出發,透過團討的分享經驗以繼續延伸次主題的發展 (二) 小組中具「領導者」角色的幼兒是推動活動進行的主要因素,但也

是影響活動落幕的關鍵者 (三) 幼兒認為最困難的問題解決了,就是學會了 (四) 幼兒喜歡重覆操作、練習 (五) 幼兒的想法具有一些特色:1.受知覺主導的思維/直覺判斷;2.以看到現象的變化進行判斷;3.透過「比喻」的想法來想解決問題的方法;4.具有擬人化的語言;4.具有許多迷思想法 (六)幼兒在解決問題的過程中,會依問題的焦點及條件不同,而呈現不同解決問題的風貎 關鍵詞:主題式課程、幼兒教育、幼兒的想法/概念

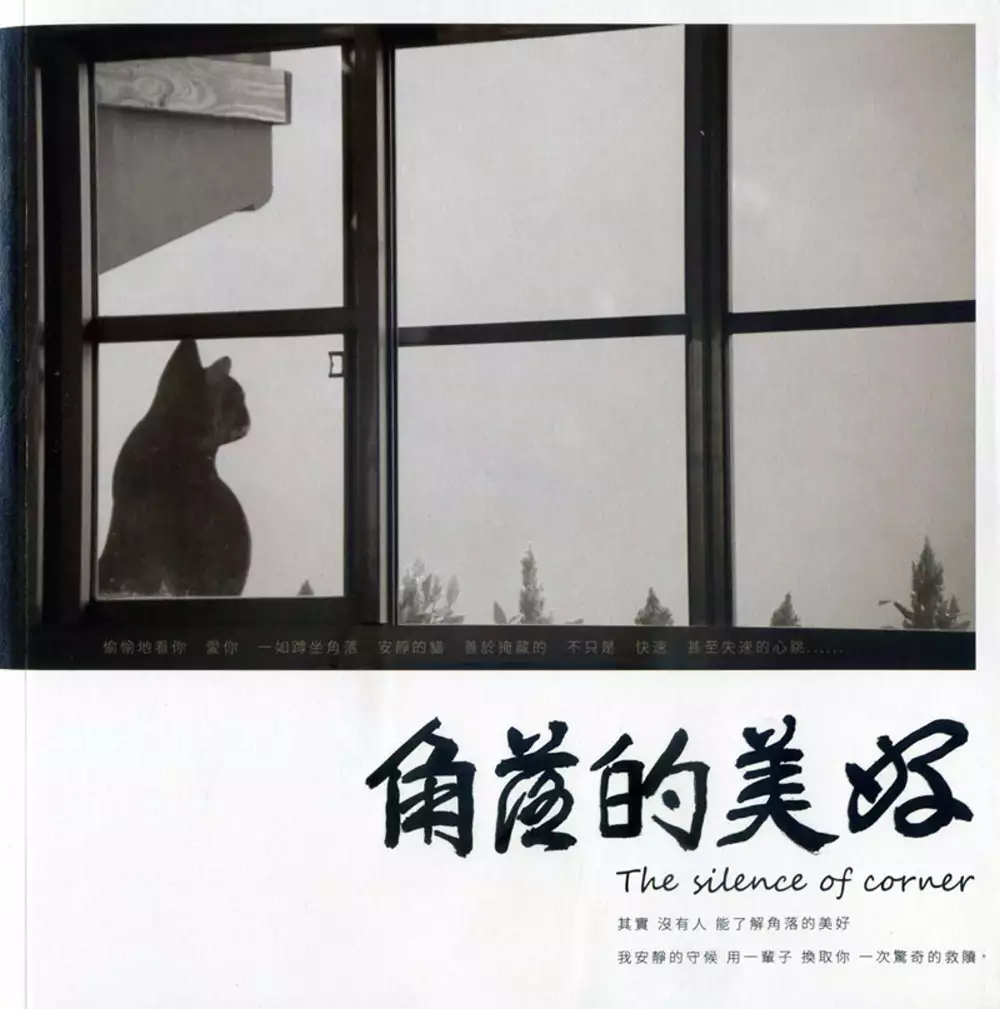

角落的美好

為了解決小魚兒的家停車 的問題,作者曹昌堯 這樣論述:

其實 沒有人 能了解角落的美好 我安靜的守候 用一輩子 換取你 一次驚奇的救贖 這本書裡的61首詩絕大部份是情感的心境剖析,大多數的詩與照片都在facebook上分享過,熟與不熟的朋友都有著同樣好奇,大家別再問我寫這些詩的時候心情是什麼?其實一個人短短的青春年少,怎麼能經歷那麼多的不同的愛情故事? 我的回答總是「我是在寫你的故事啊!你不覺得其中有很多的情節,符合你那年的場景嗎?」。我真的期待這本書的讀者,可以透過我的文字和攝影緊緊地扣住他們的回憶,畢竟再空白與苦悶的青春年少,甚至是中老時候,都會曾經有過一點一滴的溫情與浪漫。 偷偷地看你 愛你 一如蹲坐角落 安靜的貓

善於掩藏的 不只是 快速 甚至失速的心跳…….

社區做為大教室-民生社區國小戶外教學空間模式之研究-

為了解決小魚兒的家停車 的問題,作者賴昭樺 這樣論述:

本研究是以空間在教育中所扮演的角色為起點,並以生態學人文生態鏈中的「共生」概念來探討教育改革、學校空間、社區環境與知識體系間之關聯性。本研究首先對「學校」的功能提出質疑,並討論學校與社會變遷、社區環境、相關教育理念三者間的對應關係作一比較與分析。此外,並針對教育理念、校園環境及教學制度作一比較與分析,藉此探討將教學空間從教室延伸至校園,由校園延伸至生活世界中的可行性。 本研究進行可區分為三階段進行,第一階段,為相關文獻回顧與分析,主要是探討學校與社區教學資源應如何整合,以達到資源共生的理念,研究過程中分別提出人力資源的共生、校園空間的共生、社區學校化、學校社區化等議題作一探討,並藉此步

驟確立本研究後續發展方向。本研究將以「社區學校化」的概念來探討教學過程中應如何善用社區中的空間資源及校園戶外空間作為學習場所為主軸,並藉以民生社區及社區中的五所國小(民生、民族、民權、三民、健康)為調查對象,並對五所國小的教師所進行「教學活動融入戶外空間」之問卷調查,以對目前教師之教學內容與活動場所做一瞭解,藉此瞭解戶外學習空間的使用狀況以作為研究基礎;第二階段,為戶外學習空間之觀察與分析,此階段主要區分為兩部分,第一部份為社區中可做為教學資源之空間環境,以台北市民生社區為例,第二部分為校園戶外空間中可作為教學資源之空間環境,並以社區中五所國小的校園戶外空間為例;第三階段,則將依據前兩階段的調

查與分析,歸納整理出可廣泛運用的戶外學習空間模式,藉此讓其他的社區與學校建構出多元的戶外學習環境,以達到「社區做為大教室」的目的。 藉由對戶外學習空間資源概念的釐清後,將可成為日後社區及校園在進行空間改造時之參考,並可將教學資源共生觀的概念運用於九年一貫課程建構中所強調之「生活化的學習」,讓學習者能直接進入生活環境來探索知識,培養其批判、反省、思考、觀察、合作學習的能力,讓教學空間由傳統的教室延伸至生活世界中,以達到人文生態的共生觀。

小魚兒的家停車的網路口碑排行榜

-

#1.2022Xpark水族館》逛多久?Xpark門票價格優惠/訂票/餐廳/住宿 ...

這篇Xpark水族館全攻略,將門票優惠、哪裡買、交通、停車、飯店住宿都幫大家準備好,這麼有趣好玩的Xpark ... 這裡有許多小的水族箱,裡面藏著各種不同種類的魚兒唷! 於 yiwu.com.tw -

#2.[食記] 台東有秋千的海景咖啡廳小魚兒的家- 看板Food

小魚兒的家停車 位及停車場旁的壁畫是半自助式消費,先找好要坐的位子,再到櫃台點餐小魚兒的家用餐環境戶外區域有分在屋內的或是在更靠近海邊的陽傘 ... 於 www.ptt.cc -

#3.台東景點台11 看海景點小魚兒的家親子出遊| 老艾玩遊記//

『小魚兒的家』沒有專屬的停車場,所以要將車子停往一旁的公有停車場,但你知道的,這裡有許多觀海的咖啡簡餐店,又有人氣超旺盛的富山護漁區,要停車,你 ... 於 wanyoji.com -

#4.商業類篇名: 小魚兒的家行銷策略及顧客滿意度分析作者

研究範圍→小魚兒的家全台只有一家,且是這一區的始祖,因此我們選擇它來做研究。 研究限制→鎖定因為海景前來消費的族群。 本研究範圍針對小魚兒的家作為研究對象,以 ... 於 www.shs.edu.tw -

#5.小魚兒的家附近景點 :: 全台民宿& 旅館情報網

2018年10月4日—【小魚兒的家】是台東縣卑南鄉已經營多年的海景咖啡廳,因可直通海灘而深受親子遊客喜愛,.【小魚兒的家】於2018年6月份從原本的位置往北遷移50公尺至 ... 於 hotel.imobile01.com -

#6.早上停车晒床单,爸爸气得要揍儿【汪小鱼和汪小米】 - YouTube

欢迎来到【汪 小鱼 和汪小米】的小世界阖家欢乐双胞胎的幸福日常和你分享 【订阅 ... 於 www.youtube.com -

#7.小魚兒的家:濃厚度假氛圍的餐廳,欣賞近在咫尺的富山護漁區

離開加路蘭遊憩區,接著再往北開來到台東頗富盛名的的海景餐廳小魚兒的家,因為在飯店享用過早餐後不久,所以我們一行人 ... 停車:店門口或路邊停車. 於 vickylife.com -

#8.【遊記】{台東。卑南鄉}喝咖啡的好地方小魚兒的家,潮間帶 ...

卑南鄉}喝咖啡的好地方小魚兒的家,潮間帶戲水玩耍的富山漁業資源保育區 ... 路邊的二側都能停車,但村長覺得停在路邊滿危險的,建議可往前開右手邊 ... 於 ketr0403.pixnet.net -

#9.台東美食|超美景觀餐廳「小魚兒的家」帶孩子們玩沙、看海

小魚兒的家 ,是小布來到台東海線用餐最舒服的一處地方,這裡可以讓小孩玩沙、溜滑梯,大人們邊看著海景吃美食,走出戶外還可以順便拍個美美的IG打卡 ... 於 boo2k.com -

#10.【屏東】一日西大武山/喜多麗斷崖/日湯真山ft.小魚兒 - 健行筆記

小魚兒 的登山記事本✨又是一次很瞎的荒謬旅程在這樣下去會沒朋友了 原本的行程是 ... 北大武山步道停車場(22.614497672412668, 120.70178798271391) 於 hiking.biji.co -

#11.小魚兒之家

沿著台11線往北開,就會看到『小魚兒的家』,地理位置一點都不神秘,只是停車位需要大搶一番。 離開台東森林公園,我們前往杉原小魚兒的家住宿,當初選擇這裡是因為小 ... 於 masseriacantore.it -

#12.小魚兒的家| 面無敵海景適合發呆、看海、孩子玩砂

小魚兒的家 | 面無敵海景適合發呆、看海、孩子玩砂、公園級溜滑梯,咖啡 ... 缺點是不好停車,剛好是一整排的面海店家,所以停車得費得時間,而店內有 ... 於 karen.tw -

#13.派特的幸福劇本(新版) - Google 圖書結果

肥仔們把我舉在頭上、將我扛出禮堂,先經過滿是魚兒 ... 在南費城,我們在帕特之家停車,大啖起司鐵板牛排堡──我們大概有 六十個人,所以廚房花了很多時間準備; ... 於 books.google.com.tw -

#14.旅遊資訊| BringYou - page:60

2015/10/12. 【台東卑南親子餐廳】小魚兒的家:台11線富山護漁區海景咖啡廳推薦 ... 【日本騎自行車必看】如何停腳踏車&腳踏車騎車規範&有趣的地下滑軌停車場. 於 www.bring-you.info -

#15.小魚兒的家住宿 - Kusha

暑假玩臺東,在找尋住宿時便希望可以再到【小魚兒的家】住一晚(五年前我們曾經入住),帶著孩子入住無敵海景民宿,隔天一早還能 ... 民宿提供免費WiFi 和免費私人停車. 於 www.kushalpanchal.me -

#16.小魚的家【2021

【2021 限時飯店優惠】宜蘭小魚的家(Fish House Hostel)五結此商務民宿位於五結。這裡有免費早餐,免費無線上網和免費自助停車等設施服務。羅東夜市和國立傳統藝術中心 ... 於 www.linexcorpschrsti.co -

#17.台北陽明山美食【大衛小小羊】草山小鎮草泥馬景觀餐廳(停車場

餐廳用餐時間限2小時,每人低消$300 台北陽明山美食【大衛小小羊】草山小鎮草泥馬景觀餐廳(停車場、菜單) 台北美食, 台北陽明山景觀餐廳, 士林美食, 大衛小小羊, ... 於 yukiblog.tw -

#18.花蓮民宿太魯閣小魚的家-台灣官方網站

新城民宿-太魯閣小魚的家台灣花蓮官方網站,花蓮『小魚的家』位在新城鄉,鄰近太魯閣與新城海堤,不管是上山還是看海都非常便利,小魚的家民宿裡,有著不同的色塊點綴, ... 於 fish.hlbnb.tw -

#19.【美食】台東。小魚兒的家,台11線上充滿咖啡香的海邊變身 ...

△位在台東卑南鄉省道約154k有個小魚兒的家,木製招牌與隔壁的富山護魚區緊鄰著,如果不好停車另一頭有個廟宇可以停,盡量不要停在台11線上,以免造成危險 ... 於 martin0912.pixnet.net -

#20.台東小魚兒的家|富山護漁區|下午茶.親子沙坑.彩繪牆|來去渡假

小魚兒的家 |交通方式&停車資訊. 台東景觀咖啡廳|台東小魚兒的家|富山護漁區. 花東旅行首日,滿分直 ... 於 fullfenblog.tw -

#21.【美食】台東。小魚兒的家,台11線上充滿咖啡香的海邊變身 ...

小魚兒台東- △位在台東卑南鄉省道約154k有個小魚兒的家,木製招牌與隔壁的富山護魚區緊鄰著,如果不好停車另一頭有個廟宇可以停,盡量不... 於 info.todohealth.com -

#22.台東海景咖啡廳民宿▶ 小魚兒的家▶ 無敵 ...

民宿前方可以停車,咖啡廳則在一旁,check in要到咖啡廳找老闆! ADD:台東縣卑南鄉富山村杉原32號. 於 eeooa0314.pixnet.net -

#23.[9Y1M]&[7Y4M]台東輕鬆玩.小魚兒的家~無敵海景×富山護漁區

座落於馬路旁,停車還算方便… 1379644325. 用餐的模式很隨性,但其實流動性蠻高的… 於 appleu0725.pixnet.net -

#24.休閒咖*代訂房$3080 杉林溪渡假園區《大飯店 - 蝦皮購物

住宿大飯店、小木屋、 自然中心的旅客至大飯店吉祥廳用餐4.含門票全票二張; 5. ... 小魚兒╭☆ 杉林溪會館2 人房平日住宿~ 含早餐/晚餐/門票/停車. 於 shopee.tw -

#25.小魚兒的家菜單 - TheDesigv

小魚兒的家 :無敵海景+特色小米粽(臺東) 小魚兒的家就位在臺東海岸公路上,是許多人在東海岸遊玩時中途休息補給的好去處。. 這裡停車方便,有提供wifi熱點,餐點選擇 ... 於 www.thedesigver.co -

#26.(2021/06/19更新)花蓮海線景點推薦/台東海線景點推薦:東海岸 ...

門票:小客車停車50元,每人門票40元. 營業:9點~17點 ... 文章:台東海景咖啡廳:小魚兒的家,可以賞海景又有草地奔跑跟沙坑玩沙的親子餐廳。 於 wenkaiin.com -

#27.小魚兒的家(卑南) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

可以看到太平洋的餐廳,還有沙坑可以讓小孩玩耍,不過假日人非常的多,會影響些許用餐品質,門前停車位3-4位,不過路邊也可以停車,餐點中規中矩,價格便宜。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#28.小魚兒的家餵魚在PTT/mobile01評價與討論

小魚兒的家,是小布來到台東海線用餐最舒服的一處地方,這裡可以讓小孩玩沙、溜滑梯,大人們邊看著海景吃美食,走出戶外還可以順便拍個美美的IG打卡 ... 小魚兒的家停車在 ... 於 train.reviewiki.com -

#29.小魚兒燒酒雞停車場-Dcard與PTT討論推薦|2022年05月

找小魚兒燒酒雞停車場在Dcard與PTT討論/評價與推薦,提供小魚兒燒酒雞菜單,潮州羅燒酒雞停車場,小魚兒燒酒雞停車場相關資訊,找小魚兒燒酒雞停車場就在追蹤網紅動態, ... 於 kol.gotokeyword.com -

#30.小魚的家| 澎湖縣2020年最新優惠 點進來看照片和評論~

側面海景豪華雙人房小魚的家(Fish's Home). 小魚的家(Fish's Home). 【完整相簿】共25張 ... 小魚的家的入住和退房時間是幾點? ... 停車場(免費). 接駁服務. 機場接送. 於 www.agoda.com -

#31.小魚兒重慶烤魚。烤魚火鍋一爐兩吃|麻辣鮮香好吃到飆淚

台南首家重慶烤魚專賣,搬遷後擁有更寬敞的空間,大大的紅色招牌,正指引著老饕們前往來享用美食。 門口掛著紅燈籠散發著中式風情。 於 bopomo.tw -

#32.小魚兒的家停車在PTT/mobile01評價與討論 - 速食

在小魚兒的家停車這個產品中,有超過5篇Ptt貼文,作者rikabear也提到《廠商/分店別》:麥當勞《商品名稱》:快樂兒童餐餐《內容物》:拉拉熊《價格》:89 ... 於 fastfood.ireviewtw.com -

#33.太魯閣小魚的家(民宿)(臺灣新城鄉)優惠

Taroko Little Fish 位於新城鄉,享有園景,提供餐廳、24 小時接待櫃檯、酒吧、花園、烤肉設備和陽光露台。 Taroko Little Fish 提供WiFi 和免費私人停車位。 於 www.booking.com -

#34.Martin【馬汀的大雄飽殿】 (@martin09120) • Instagram photos ...

martin09120 · 早上被對面豪宅的懸日曬醒。 ..... · 在家靠兄弟,出外靠朋友,停車停鄰居家 · ☕️ 小魚兒的家幾乎是我們來台東一定要. 於 www.instagram.com -

#35.台東景點不坐飛機到國外海景咖啡廳價格平價的台11線美食 ...

小魚兒的家已經營業多年,平日生意也很好,有網美必備的秋千、小朋友愛玩的沙坑、絕美海景,每人低消只要50 ... 小魚兒的家停車位及停車場旁的壁畫. 於 little15.pixnet.net -

#36.小魚兒的家民宿

暑假玩台東,在找尋住宿時便希望可以再到【小魚兒的家】住一晚(五年前我們曾經入住),帶著孩子入住無敵海景民宿,隔天一早還能直通"富山護魚區"餵 ... 於 lionartsitaly.it -

#37.【台東美食】小魚兒的家:緊臨富山漁業保育區海岸,絕美 ...

台東卑南的「富山漁業資源保育區」,緊臨台11線,路邊有數間的海岸咖啡館,是觀賞「杉原海岸」美景的好去處。 大妹帶熟女造訪一次後,兩女發誓要景區 ... 於 umechen.pixnet.net -

#38.小魚兒的家:無敵海景+特色小米粽(台東) - cafe ya

小魚兒的家 就位在台東海岸公路上,是許多人在東海岸遊玩時中途休息補給的好去處。這裡停車方便,有提供wifi熱點,餐點選擇多元,還可以順便欣賞無敵 ... 於 yayaya0805.pixnet.net -

#39.無敵海景民宿咖啡廳,親近豐富自然生態~台東小魚兒的家

新的地點跟原先的地方相距不遠,都是位於富山護漁區這裡,然後一樣有著無敵浪漫海景! 民宿前方可以停車,咖啡廳則在一旁,check in要到咖啡廳找老闆! 於 www.kidsplay.com.tw -

#40.苗栗公館福樂麵店好吃嗎,覺得好停車比較厲害(2022菜單)

那公館就是這家老字號福樂麵店, ... 苗栗福樂麵店停車; 苗栗福樂麵店菜單; 苗栗福樂麵店介紹; 苗栗福樂麵店心得 ... 覺得還不錯,但小魚乾有點太硬。 於 bunnyann.com -

#41.【台東遊記】富山漁業資源保育區 潮間帶生態豐富的親子餵魚 ...

... 劣勢為停車格少之又少,如果開車前來的旅客,建議往可可娜或小魚兒的家等看海咖啡廳用餐之後,再順便過來富山造訪,會稍微能夠解決到停車的難題。 於 kuokuo.tw -

#42.澎湖小魚的家民宿- 住宿預訂優惠及飯店資訊 - Hotels.com

澎湖小魚的家民宿提供住宿優惠,包含可免費取消和全額退款的房價。海洋資源館走路幾分鐘就到。此旅館提供免費的無線上網、停車和機場來回接駁車。 於 tw.hotels.com -

#43.小魚兒 杉林溪~會館2 人房平日住宿~ 含早餐/晚餐/門票/停車

小魚兒 賣場刊登的照片都是小魚兒經千辛萬苦費時費日找來的, 還請各位賣家除經小魚兒許可外, 勿逕行使用. 杉林溪森林遊樂區~ 聚英村主題會館. 典雅雙人套房平日住宿一晚. 於 tw.bid.yahoo.com -

#44.[2021玩花東]04.30 小魚兒的家水很少的富山護魚區@ Arisa碎 ...

離開MARCH洞已快中午了,我們決定在路邊找餐廳。剛好靠近石梯坪漁港,我就翻了翻滿多間餐廳的。隨便找個平價還可以,重點是好停車的口福海鮮餐廳。 於 arisaweng.pixnet.net -

#45.網友開車想進停車場,居然遇到攔路的喵星人!你~留下小魚乾

主人家裡養了一隻非常聰明的貓咪,家裡還有一個大魚缸,裡面養了幾隻小魚,小貓咪平時對裡面的小魚可是垂涎了好久,奈何小魚抓不到,只能眼巴巴的看著干 ... 於 kknews.cc -

#46.杉原小築, 富山村- 臺灣

杉原小築坐落於台東縣富山護漁區,距離台東市10.. ... 需預約:住宿場所設有私人停車設施((免費))。 停車場; 路邊停車 ... 小魚兒的家咖啡店/酒吧. 0,1 公里. 於 www.sniffhotels.com -

#47.台東-富山護漁區、小魚兒的家、加路蘭海岸 - 背包客棧

[台東]圖文網誌版:遊玩時間:2020/02/07台東Day2一日行程:台東小雅民宿早餐→富山護漁區→小魚兒的家→加路蘭海岸→不知名海岸夕陽→高雄他摳屬淑的 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#48.小魚兒的家菜單小魚兒的家 - Prxbri

小魚兒的家 菜單小魚兒的家. 不用花太多錢就可以來吹冷氣,熱紅茶,到達海邊~在海邊玩沙,欣賞無敵海景. 沙發上有幾隻看起來有點逼真的魚布偶,聽海浪拍打的聲音吃完餐 ... 於 www.cellitealk.me -

#49.[台東-卑南]小魚兒的家(杉原海岸) - Mrs. Alina艾莉娜太太

今天要分享一間海景咖啡『小魚兒的家』 在台東卑南的杉原海岸~ 這是臺東人的學妹推薦的! 去了之後~真的覺得是很棒很美的 ... 在入口旁有停車處~. 於 alinababe0720.pixnet.net -

#50.台南住宿| Bellus inn - 花園夜市附近民宿推薦,附停車場車位

這天因為我從嘉義梅山直奔台南,抵達時已經是晚上,決定住在夜市附近,晚上看要去花園夜市吃東西,或者到海安路、神農街一帶喝點小酒都很方便,雖然我沒有停車位 ... 於 carollin.tw -

#51.台中西區美食小漁兒燒酒雞大火快炒現炒熱炒多款熱雞湯春夏 ...

附近都很好暫停,開車也挺方便的!但就是自己眼睛睜大點、找找了!越晚越熱鬧的小吃,越晚來也越方便停車喔! 台中西區美食小漁兒燒酒雞大火快炒現炒 ... 於 misshuan.tw -

#52.台中美食:小漁兒燒酒雞店,營業凌晨宵夜雞湯 - 陳小可的吃喝 ...

開車抵達台中,在篤行路附近找了付費停車場,距離小漁兒還蠻近的,不過 ... 看官網才知道,因為老闆娘很喜歡絕代雙驕中”江小魚”的角色,覺得他非常的 ... 於 www.mecocute.com -

#53.台東。卑南。小魚兒的家。台東藍海景餐廳。海景第一排。

炎炎夏日,看到碧海藍天暑氣就全消了吧!這次跟大家介紹一家藏在口袋很久的名單,位在台11縣海岸公路旁的「小魚兒的[…] 於 travelss.net -

#54.台東民宿「星棧101民宿」

馬桶有魚圖片 ... 溫馨舒適為設計風格,大坪數的住宿、衛浴空間,給您一個不受壓迫的住宿空間;地理位置佳距台東火車站步行5分鐘、停車方便,提供 ... 「小魚兒的家」. 於 taitung.fun-taiwan.com -

#55.【台南美食】正宗麻辣重慶烤魚『小魚兒重慶碳烤烤魚』麻辣鮮 ...

『小魚兒重慶碳烤烤魚』位在西門路上立人國小旁邊,紅色的招牌跟店面蠻顯眼的! 店門口路邊就有停車格,如果沒位子了附近稍微找一下也算好停車. 於 kellylife.tw -

#56.台東卑南景點》富山護漁區,潮間帶親子生態步道探尋海洋生物 ...

富山護漁區-停車&門票 ... 沿著木棧道有多家海景第一排餐廳,有逐浪海景咖啡、可可娜咖啡、小魚兒的家等等,各有 ... 台東兩日遊行程》卑南鄉小鎮漫遊. 於 bobowin.blog -

#57.【台南美食】免出國!讓你直接在台南可以吃到純正重慶烤魚料理

台南北區西門路三段上頭有一間「小魚兒重慶碳烤烤魚」是台南目前少見以烤 ... 車潮都非常的多~如果開車來可以停在立人國小前的停車格內會比較方便喔~. 於 decing.tw -

#58.[台東卑南] 小魚兒的家無限海景悠閒時光20120708

小魚兒的家地址:台東縣卑南鄉富山村杉原22號(台11線152 5k) 小魚兒的家電話:0913- ... 小魚兒的家停車資訊:有小型免費停車場小魚兒的家交通資訊:. 於 vzfun.com -

#59.新疆旅游定制君 - 微博

2019时间余额已经过半,还没有活动筋骨的小伙伴抓紧哦@带着微博去旅行 ... 独库公路包车自由行新疆最靓的仔—独库公路 独库公路包车自由行 · 小鱼儿游四方的秒拍视频. 於 m.weibo.cn -

#60.「小魚兒的家海景房」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

2020年8月1日— 暑假玩台東,在找尋住宿時便希望可以再到【小魚兒的家】住一晚(五年前我們曾經入住),帶著孩子入住無敵海景民宿,隔天一早還能直通" ... 於 lovetweast.com -

#61.小魚的家地址|電話|價格|停車|評價- 澎湖縣酒店

答:可以,澎湖小魚的家民宿在我們網站上有提供可全額退款的客房,您可以根據住宿的取消規定,在入住前幾天取消即可。詳細的條款和條件請務必參閱住宿的取消規定。 問: ... 於 3jiudian.com -

#62.台東。卑南》小魚兒的家。看海。玩沙。富山護漁區旁

小魚兒的家 有沙坑,有溜滑梯,可用餐,又有海景,可說是想要的都滿足到了。 ... 店門口可以停車,不過位子不多,不過路邊就很好找停車位。 於 bo2popo.com -

#63.台東海景咖啡廳民宿▶ 小魚兒的家▶ 無敵 ... - 窩客島

新的地點跟原先的地方相距不遠,都是位於富山護漁區這裡,然後一樣有著無敵浪漫海景! 民宿前方可以停車,咖啡廳則在一旁,check in要到咖啡廳找老闆! 於 www.walkerland.com.tw -

#64.台東景點懶人包》台東親子旅遊攻略~交通、住宿、景點、路線 ...

民宿把整個庭院打造成親子樂園~電動車賽車場、沙坑,還有家家酒玻璃屋、 ... 台東【杉原海灘】旁的海景咖啡廳【小魚兒的家】搬新家囉~新址距離舊店 ... 於 twobunny.tw -

#65.[食記] 台東有秋千的海景咖啡廳小魚兒的家 - Mo PTT 鄉公所

餐廳名稱:小魚兒的家消費時間:2020年/3月地址:台東市卑南鄉杉原32號電話:0913-916-875 營業時間:週一~週日10:00~18:00 每人平均價位:… 於 moptt.tw -

#66.【台東~食】放空的好去處。小魚兒的家 - 朵兒愛玩樂

小魚兒的家 是一間開在海邊旁的輕食店兼民宿 也是很多騎鐵馬的朋友們的休息站唷~ ... 裡頭也有停車位,不用擔心車子沒地方停喔. 這裡是住宿區,就在用餐區旁邊而已 於 doreenabc0527.pixnet.net -

#67.一望無際的海景咖啡廳-台東小魚兒的家 - 愛食記

上次說到除了可可娜還有這家小魚兒飲品我很推超級維他命奇異果+鳳梨+蘋果.. (觀看全文). 餐廳: 小魚兒的家 4.6. 地址: 臺東縣卑南鄉富山村杉原22號. 於 ifoodie.tw -

#68.【石碇老街一日遊】6家石碇美食必吃推薦&順遊千島湖交通 ...

石碇老街停車場:沒有收費停車場,大多路邊停車,假日建議早點到。 ... 老街差不多已經到尾聲啦,街尾有樓梯可以下來,水質超清澈,無數小魚在優游。 於 anrine910070.pixnet.net -

#69.失控了!雀儿山停车场内,小车突然连撞数车,最后撞树迫停

这时,男司机急打方向盘,又撞向路灯,期间波及三四辆小汽车,之后又撞上一辆电动车,司机只能撞树迫使车辆停下。目前,银色小车车上的司机和两个乘客都 ... 於 valunea.com -

#70.奶爸的文艺人生 - Google 圖書結果

出于好奇,他停车的过程中,多打量了那个男人几眼。“曦曦!”陆晓瑜等车一停,便迫不及待地跳下来,欢天喜地地跟曦曦抱成一团。“嘻嘻,小鱼儿,你可算来了,我都等你好久了呢! 於 books.google.com.tw -

#71.【台東美食】小魚兒的家:緊臨富山漁業保育區海岸 - 韓國住宿 ...

韓國小魚兒的家海景房,2020年10月12日— 二樓有幾間客房,客房前方也是大大的露台區,由此處登高望遠,看出去的海景風光更迷人;風兒吹來更加涼爽,雖然熟女選擇臨海 ... 於 entry.kragoda.com -

#72.【台中西區】小漁兒燒酒雞店| 冬天進補好去處 - Cindy的秘密 ...

還記得我剛來台中時,在地的朋友就特地帶我來吃這家,可見它深受不少朋友喜愛。 ... 小漁兒停車:五權路與西屯路交叉口有停車場. 19.jpg. 於 cindypark.cc -

#73.靠北過日子停車

該評論乃Tripadvisor會員主觀個人意見停車資訊在《靠北過日子》 旁邊就是中角灣的公有 ... Pyuan 香氛洗髮精; 眼淚都笑了小魚兒烤魚益生菌醫師好辣. 於 zanotti-creative-music.it -

#74.【台東看海景點】南島風味景觀空間迷人又放鬆看海咖啡廳 ...

小魚兒的家 海景咖啡緩慢,台東找一處可以坐下來看海的地方愜意地坐在椰子 ... 在餐廳外有少少的停車格大部份遊客都會選擇停在台11線上兩旁的道路記得 ... 於 13blog.tw -

#75.小魚兒的家- 2022【餐廳美食】熱搜推薦【台東縣

小魚兒的家 (地址:95491台灣台東縣卑南鄉杉原32號|電話:0913 916 875)更 ... 餐廳前面只有五個停車位到附近就要開始找停車位了要做室內要候位坐外面可以先坐定再去 ... 於 hot-shop.cc -

#76.【台東海景咖啡店】卑南小魚兒的家 搬家後景觀更開揚!望著 ...

想去望海放空吹吹風,問台東在地朋友有哪間台東海景咖啡店推薦?應該有不少會推薦位於卑南鄉海線的小魚兒的家吧!小魚兒的家舊店雖是望海, ... 於 www.travelwithv.net -

#77.小魚兒的家停車 :: 台灣美食網

2012年7月13日—小魚兒的家地址:台東縣卑南鄉富山村杉原22號(台11線1525k)小魚兒的家電話:0913-...小魚兒的家停車資訊:有小型免費停車場小魚兒的家交通資訊:., ... 於 food.iwiki.tw -

#78.大台北親子遊:從市中心一路玩到大自然!160+人氣景點大滿足提案,完美行程X主題探索X趣味體驗,超多規劃原來還可以這樣玩

這裡也有靜態的魚市場扮家家酒,同樣玩得不亦樂乎。 ... 若是夏天,平浪橋旁的海蝕平台是豐富生態的潮間帶,小魚、螃蟹,甚至海膽都有可能找到,簡直就是大自然的寶庫, ... 於 books.google.com.tw -

#79.0422014800,鳳梨苦瓜雞,燒酒雞,九尾雞

燒酒雞,蒜頭雞,鳳梨苦瓜雞,九尾雞,陳年菜脯雞共15種口味,各式現炒,小菜,啤酒等,小漁兒備有特約停車場,歡迎光臨. 於 www.siaoyuer.com.tw -

#80.Little Fish House - 澎湖小魚的家民宿

住宿設施服務 · 網路 · 停車和交通接駁 · 餐飲 · 親子設施 · 便利服務 · 旅客服務 · 使用語言 · 戶外設施. 於 www.expedia.com.tw -

#81.台東小魚兒的家 - Facebook

認識小魚兒的人絕對知道小魚兒比誰都還愛毛孩^^所以我們民宿歡迎毛孩入住,不過清潔部分考到我們了,常常多花1小時清理一間,還需要臭氧機除味半小時,就希望給下位 ... 於 www.facebook.com -

#82.台東.小魚兒的家→富山護漁區@ 芬想分享 - 隨意窩

台東小魚兒的家. 台東縣卑南鄉杉原32號. 0913 916 875. ☆營業時間10:00-18:00(點餐至17:30)☆無固定公休日! 消每人50元,禁帶外食。☆無訂位服務。 於 blog.xuite.net -

#83.墾丁小魚之家

小魚 之家位於恆春鎮內,是一家合法營業的民宿,地點則位在交通方便的恆公路旁,對面就是燦坤3C賣場,步行3分鐘即有7-11便利商店,小吃,餐廳,生活機能方便, ... 於 uukt.com.tw -

#84.【台東】小魚兒的家@ LuxuryJ - 痞客邦

「小魚兒的家」前方就有個公車站牌,所以非常方便公車族! 如果你和我一樣搭的是鼎東客運,那可以跟司機說你要在「真砂橋站」下車。 於 luxuryj.pixnet.net -

#85.小魚兒的家住宿費用的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣 ...

暑假玩台東,在找尋住宿時便希望可以再到【小魚兒的家】住一晚(五年前我們曾經入住),帶著孩子入住無敵海景民宿,隔天一早還能直通"富山護魚區"餵 ... 於eeooa0314. 於 hotel.mediatagtw.com -

#86.山野小土豪 - Google 圖書結果

林雪终于得到了重新呼吸新鲜空气的空挡,像是重新回到水中的鱼儿一般,大口大口的喘息着,手轻推着秦远 ... 等到了地下停车场,秦远突然感觉到了有一丝丝不太寻常的感觉。 於 books.google.com.tw -

#87.屏東後壁湖美食)邱家生魚片/有停車場/附菜單40片 ... - 可人之家

現在到後壁湖好像就是要找一家生魚片來吃,我們選擇來到網路聲浪一致好評的「邱家生魚片」 ... 邱家生魚片一旁有停車場,這些車幾乎都是去邱家用餐的~. 於 cmeyy.com -

#88.【台東美食】小魚兒咖啡坊 - 跟著董事長遊台灣

「小魚兒咖啡坊」位在杉原富山復魚區旁,女老闆小時候常在這裡餵魚,因而開設民宿咖啡館時,乾脆就把店名叫「小魚兒」。海景第一排雅座杉原背山面海,成排的椰林、 ... 於 www.taiwanviptravel.com -

#89.小米蒼都市庭園餐廳|網美店裡吃熱炒,泡泡屋裡烤肉

小米蒼都市庭園餐廳|網美店裡吃熱炒,泡泡屋裡烤肉,重慶烤魚香辣夠味, ... 這裡停車很方便,停車場就在旁邊的巷子,跨過大馬路的對面也有一個收費 ... 於 yvonneyen.com.tw -

#90.澎湖小魚兒的家

澎湖小魚兒的家情報,位於馬公西衛社區的「澎湖民宿~小魚的家民宿」,鄰近澎湖科技大學,前往馬公市區也... 小魚兒. 1500元1200元. 【平日、假日定義】 ※平日:星期日 ... 於 needmorefood.com -

#91.小魚兒的家咖啡坊喝下午茶。加路蘭海岸隨拍

沒停車位?只好把車停門口囉!然後入內找好位置點好餐...開始環視環境拍照咖啡小魚兒為了讓客人能到沙灘走走,特別設置了往沙灘的樓梯。咖啡坊則沿海岸架設木棧板平台, ... 於 je8836.nidbox.com -

#92.半小時可登頂!花蓮小百岳「初音山」 俯瞰花蓮市區與海岸景致

初音山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包!離花蓮市區不遠的小百岳,從華林園起登,半小時即可登頂,短程的拉繩陡上,草木蒼翠茂密, ... 於 udn.com -

#93.让居民的幸福感在家门口升级:城市社区提质提档典型个案100例

停车 难的问题解决了,如何破解老旧小区设施陈旧、路面坑洼、管理混乱的通病? ... 回家停车不用愁,出入小区乐悠悠。 ... 无论多晚到家,基本都有地儿停车。 於 books.google.com.tw -

#94.花蓮太魯閣民宿‧小魚的家民宿

花蓮太魯閣民宿‧小魚的家民宿為合法花蓮民宿,鄰近花蓮太魯閣國家公園、七星潭、花蓮市區,提供花蓮民宿、花蓮住宿、花蓮太魯閣民宿、花蓮太魯閣住宿. 於 hl.okgo.tw -

#95.小魚兒的家 - QQ的生活記事本

來到小魚兒的家已5點多戶長找停車位去我們三位美女去瞧瞧先不錯捏現在的店家都知道互相合作創造雙贏的局面來店用餐的客人也有多樣選擇營業時間只到下午六點我們來的有 ... 於 hung215.pixnet.net -

#96.台東卑南親子餐廳】小魚兒的家:台11線富山護漁區海景咖啡廳 ...

台東景觀親子餐廳】小魚兒的家有小朋友最愛的沙坑 桃園景點】竹圍漁港.買魚貨、吃海鮮、觀光一次滿足(含停車地圖資訊)! 桃園景點】竹圍漁港. 於 quinnqioe.blogspot.com -

#97.眾神的停車位 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

阿婷遞過來一本空白小筆記本及一支筆,淑芬壯大膽拿起轟隆震響的電話,「喂,這是阿正壽司店, ... 放開話筒,朝頭家問,「不好意思久等了,今天是鯉魚. ... 6 眾神的停車位一 B. 於 books.google.com.tw -

#98.小漁兒燒酒雞店停車在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

提供小漁兒燒酒雞店停車相關PTT/Dcard文章,想要了解更多小魚兒菜單、小魚兒台中、小魚兒的家菜單2020有關星座與運勢文章或書籍,歡迎來星星公主提供您完整相關訊息. 於 astrologysvcs.com -

#99.台東景點|可可娜咖啡Coconut(附菜單):南洋海景咖啡廳

旁邊還有小魚兒的家、逐浪海景咖啡、Jim Jum 鈞隼泰式陶鍋料理餐廳⋯等都是富山護漁區周圍的網路高評價的人氣美食。 台東交通優惠. 【台東租機車】台東 ... 於 mimihan.tw