寒蟬效應真實事件的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戴世軒寫的 道西基地新事件2:地底下的全面戰爭 和KateManne的 厭女的資格:父權體制如何形塑出理所當然的不正義?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【當掌聲響起】「寒蟬效應」挑戰禁忌三女星突破演技也說明:聽了一連串經典歌曲之後,我們來看到近日上映,頗受矚目的電影《寒蟬效應》,新手導演王維明,找來徐若瑄、賈靜雯、郭采潔三位當紅女星主演,挑戰師生 ...

這兩本書分別來自大喜文化 和麥田所出版 。

國立中正大學 戰略暨國家安全碩士在職專班 蔡育岱所指導 黃鈺峰的 網路虛假訊息與臺灣現行查核及審查機制-以政府機關常見受理案件為例 (2021),提出寒蟬效應真實事件關鍵因素是什麼,來自於虛假訊息、事實查核、社群媒體、協力廠商查核組織。

而第二篇論文東吳大學 法律學系 宮文祥所指導 詹顏吉的 我國司法實務對不實訊息管制之審查研究 (2020),提出因為有 不實訊息、虛假陳述、假新聞、資訊失序、言論自由、合理查證、真實惡意、司法審查的重點而找出了 寒蟬效應真實事件的解答。

最後網站寒蟬效應:鮮肉、女權與社會運動@ 幼部屋則補充:《寒蟬效應》倒是直接從性侵事件出發,展開不同女人在不同立場各自爭取權益的 ... 就算真實故事改編,也不能作為只會爛招沒有創意的無能編劇的藉口。

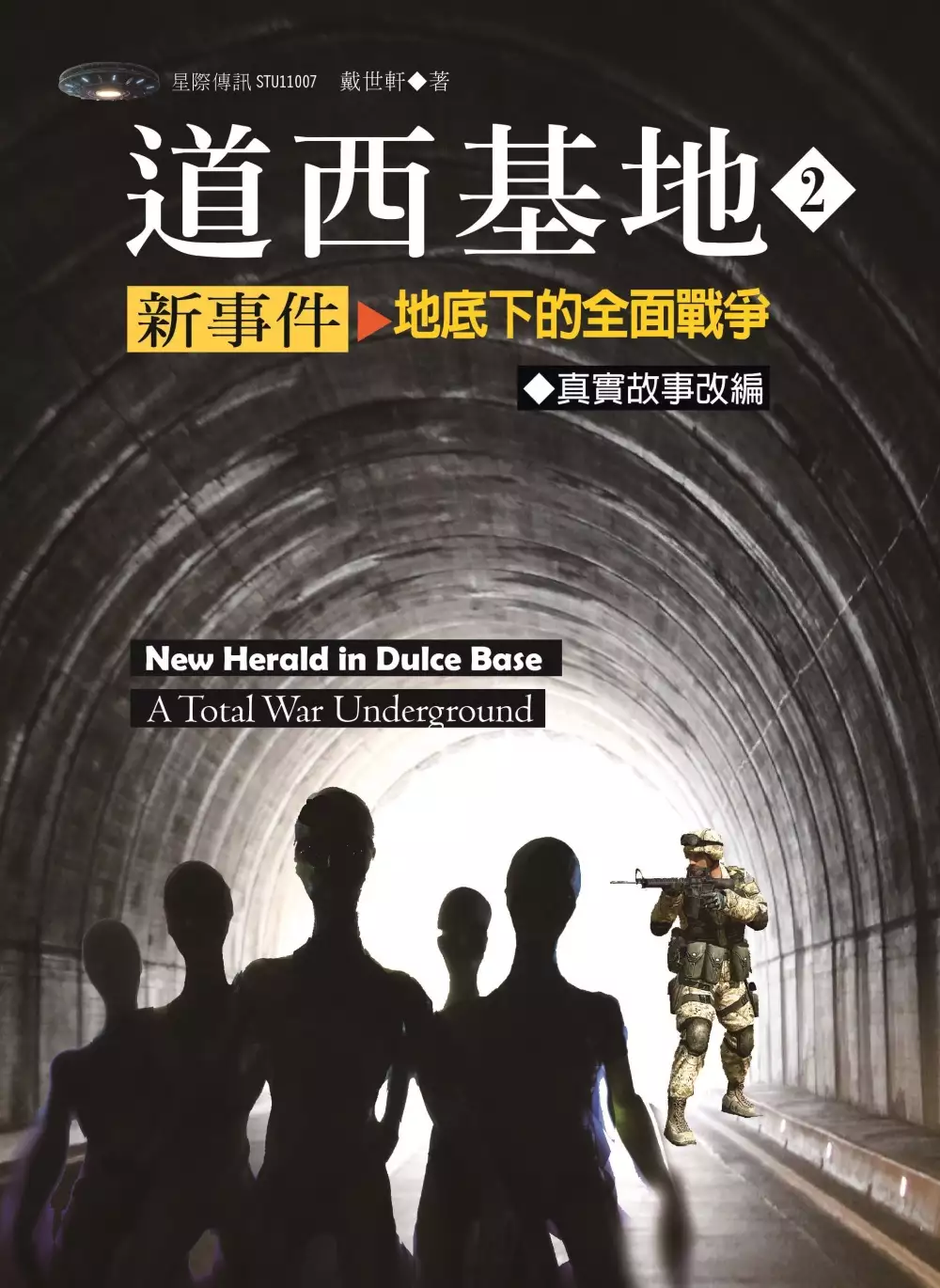

道西基地新事件2:地底下的全面戰爭

為了解決寒蟬效應真實事件 的問題,作者戴世軒 這樣論述:

真人真事改編 為了愛人赴湯蹈火、忠貞不渝的感情 深入道西基地內部的驚悚冒險旅程 解密道西基地內部結構與人事組成 上百種不同的外星生命樣貌 人類與外星人亦善亦惡、錯綜複雜的關係 揭露納粹戰敗後逃亡的所在地 揭露納粹飛碟內部構造 危及全球人類病毒的爆發因果 顛覆常人所認為的真理 X計畫的實行與覆滅 來自未來人類的干預 鄭海濤在友人的幫助下,順利從道西基地逃出。經過這次的探索,鄭海濤已身心俱疲,他已失去了太多太多,他沒有勇氣繼續尋找下去。他想放棄,只想安安穩穩地在國內過完餘生。但鄭海濤所引起的騷動與效應已擴散開來,道西基地裡的外星人不會放棄獵殺鄭海濤,只因他握有足以撼動全世界的秘密、聖喬

治亞屠龍會的人也不會放棄獵殺鄭海濤、只因他想打破人類與外星人之間的和平。鄭海濤的平靜生活屢屢被打破,甚至還差點死在自己的國土上。鄭海濤深受其擾,決定向密友尋求幫助。現在唯一擺脫外星人追殺的辦法就是扭轉角色-變成狩獵的一方,直到對方死亡.至於擺脫聖喬治亞屠龍會的方法是向他們證實,外星人即將對人類不利、原有的和平誓約只是個謊言。鄭海濤夾在這兩個勢力之間,不停的來回周旋。最後,鄭海濤一行人組織了一群群的軍隊,再度邁向道西基地,探索更深層的秘密。除了拯救自己的女朋友之外,也拯救全地球的人類…… 地底下的戰爭,即將全面開打… 傑夫走到隊伍跟前示意大家列隊站好,然後清清嗓子說道:「待會兒我

們分成兩組行動,魯比斯和我帶800人去第六層炸毀那裡的磁懸浮快列隧道,以免外星人的部隊從別的基地增援,尤娜你和鄭帶著其他人到第二層去解救被蜥蜴人關押的人質,行動中我們隨時保持聯繫!好了,事不宜遲,大家行動吧!」 在傑夫指揮眾人分批登上飛行器的同時刻,身處道西基地第七層雷德蒙也正帶領著特種部隊沿崎嶇的通道向基地縱深前進,本來的計畫是由悟空帶路,但現在醉的不省人事的它卻由一名士兵背著走在隊伍前頭,一路上出乎雷德蒙意料的是他所設想的一上來便遭到外星人伏擊的場景並未出現,相反前方通道裡卻靜的出奇,這得以讓他放下心來好好地環視了一番四周,這裡的一切都是按照灰人風格設計的,充滿了異域色彩,隧道兩側

的管壁看著像是兩排張開的巨大肋骨,縫隙處嵌著螺旋狀填充物,地面踩下去軟塌塌的不知是何種質料鋪墊而成,角落裡每隔一百步就投射出兩道亮光其亮度足以超明整個隧道,隨著隊伍越發接近前方出口處的亮光,越來越多的士兵開始鬆懈下來,走在最前面的一名士兵甚至往嘴裡叼了根煙停下來一邊低頭打火一邊說道: 「我覺得那幫傢伙早就跑了,可能在我們轟炸降落區的時候它們就溜掉了。」正說著眾人腳下突然莫名地顫抖起來,幾秒鐘之後地面分解成無數飛馳旋轉的圓碟,許多士兵慘叫著紛紛落入圓碟之間的縫隙裡,跟著一股股鮮血便如噴泉一樣滋射出來,雷德蒙見狀忙大喊一聲:「弟兄們!沒有幾步了,大家不要停,衝到前面出口去!」 在他

的帶動下,倖存的士兵們踮起腳尖在各個圓盤間跳來跳去,小心翼翼的向著前方前進,當有幾名士兵快要接近出口處時,卻見數道白光呼嘯著迎面襲來,那幾人連吭都沒吭一聲便被撂倒了,在這種情形下,雷德蒙抄起一枚手雷磕開保險朝著出口拽了過去同時回頭大聲叫道:「它們在那裡等著我們呢!大家都跟著我做,我們先殺出去!」 其他人見了也都爭先效仿,很快手雷就像雨點一樣接二連三落在出口處,在一聲聲轟鳴巨響中,雷德蒙帶著他的部隊強行從隧道裡沖進了第七層基地大廳,正如雷德蒙所料,地上躺著幾個被炸斷腿的灰人,它們蜷著身子痛苦的抽搐著,而周圍還有更多的灰人抬著嵌在手臂上的鐳射武器一邊開火一邊從四面向雷德蒙他們合圍過來,很多

才冒死沖出來的士兵還來不及抬起槍口便在灰人的鐳射武器打擊下蒸發掉了,在這種情形下之前一直伏在士兵背上昏睡的悟空這時突然睜開眼睛,跳下來以迅雷不及掩耳的速度在人們腿下鑽來鑽去,將猴子靈活性發揮的淋漓盡致,三兩下便跑沒影了,它的這一舉動讓一直背著它的士兵都看愣了,他張嘴正想說什麼卻被一道鐳射穿透胸口,瞬間他的軀體上便融出了一個大洞,那士兵兩眼一翻一頭栽在了地上。 在經歷了突襲造成的短暫混亂後,為了儘快穩住陣腳,雷德蒙迎著灰人的攻擊身先士卒沖在第一線,他看準時機端起槍一陣掃射撂倒了前方一個灰人同時大聲叫道:「弟兄們!不要躲,把它們幹掉,它們只有幾十個,用子彈就可以解決它們!」 其它士

兵見狀馬上組織好隊形,組成三角佇列邊朝四周的灰人開火邊緩緩前進,沿途不時的有人被擊中倒下,但馬上又有人擠過來補上空缺,相比之下,灰人散佈的比較分散,它們不懂組陣也無法相互馳援,由此慢慢被A隊分割成幾塊,事實證明灰人對子彈也並不比人類有免疫性,數量上它們更是不佔優勢,在A隊有組織的火力掃射下,灰人們一個個中彈倒地,其餘的都轉身奔向大廳左側的一處洞口,這會兒有些士兵早已殺紅了眼,見灰人逃跑他們大叫著端起槍就要追上去,卻被雷德蒙大聲阻止住了: 「夠了!不要追了,我們的目標不是它們,現在整理隊伍去灰人的實驗室,留給我們的時間不多了…」 各界強力推薦 香港飛碟學會 創會/現任會長|

方仲滿 世界華人星際文明研究總會副理事長|呂應鐘 中國文化大學史學系兼任副教授|周健 光中心創辦人|周介偉 地質工程師/全球趨勢觀察者|廖日昇

寒蟬效應真實事件進入發燒排行的影片

舒翠玲議會質詢-107.08.01-研考會質詢[謊話連篇

~大開民主倒車的鄭文燦](第一屆第八次定期會單位質詢)

📌謊話連篇的鄭文燦

研考會的功能應該是對市府各施政把關、強化管理考核以提升行政效率。但是針對目前最攸關民眾生活~

1.台鐵地下化工程管控不佳、鄭市長104.11.11在議會公開質詢時承諾在其第一任任期前台鐵一定開工,否則願負政治責任,而到今天連拆遷問題都未確定。

📌大開民主倒車的鄭文燦

「鄭文燦市長在107.7.4的市務會議中裁示,未來檢舉案件若未具名,則各單位可不受理!」

此作為大開民主倒車,食安條例的窩裡反條款就是鼓勵在內部的人士是最清楚事件的運作與內幕,依賴內部人士的檢舉是最有效的,高額奬金的利誘或許可以讓檢舉人願意公布其姓名,但其他的檢舉案件在沒有奬金的情況之下或當事人還在組織內部,要求提供姓名才受理檢舉,實為刻意打壓、壓制真實的聲音。

鄭文燦市長對檢舉案件不具名不處理的原則跟態度,將造成嚴重的壓制與寒蟬效應!

呼籲鄭市長~

檢舉案件另一個面向.....是協助市政府的施政,避免不當、包庇、貪污與獨裁。

#大開民主倒車

#寒蟬效應

#壓制檢舉

網路虛假訊息與臺灣現行查核及審查機制-以政府機關常見受理案件為例

為了解決寒蟬效應真實事件 的問題,作者黃鈺峰 這樣論述:

網際網路蓬勃發展,人們不再需要靠著報紙、電視來瞭解世界,社群媒體更成為人們接收資訊的第一選擇,然而大眾對於所接收到的訊息只要符合其價值觀或立場便會不加思索或查證便隨手轉發出去,每個人成為媒體的一環,加上社群媒體演算法機制,讓使用者所接觸到的訊息是通過「過濾氣泡」(filterbubble)和「迴聲室效應」(echo chamber)的篩選進而形成「資訊同溫層」,隔離與其他立場的訊息,造成使用者認知偏差。 隨著虛假訊息的氾濫,各國提出不同方式來管制,受惠於我國憲法所保障言論自由,政府僅能就現有法律上特定幾種事件進行事後審查及處罰,民間團體協力廠商查核組織也加入查核運動,而網路社交平臺則是

有設下相關使用規則來管制,來探討我國多方查核虛假訊息機制,我國政府必得正視虛假訊息氾濫的問題並從不同方面著手解決,才能有效杜絕虛假訊息對我國造成的影響。

厭女的資格:父權體制如何形塑出理所當然的不正義?

為了解決寒蟬效應真實事件 的問題,作者KateManne 這樣論述:

最難解的父權模式從不在檯面上進行, 它是一套關於男性特權的潛規則,叫「我有資格」。 ╳ 醫療研究內的性別不正義|照護體系內的性別不正義|家務勞動裡的性別不正義 政治場域中的性別不正義|知識資格感的性別不正義|身體自主權的性別不正義 ╳ 被譽為「21世紀的西蒙‧波娃」、康乃爾大學哲學系副教授|凱特‧曼恩 繼近年最具突破性的女性主義經典論著《不只是厭女》後,又一重磅新作 犀利剖析「男性資格」如何作為社會潛規則,全面打壓女性的應有權利! 陸品妃(清華大學人文社會學院學士班與通識教育中心兼任副教授)│審訂 劉亞蘭(真理大學人文與資訊學系副教授)│導讀 尤美女(前立委、人權律師)、王曉丹(政治大學

法律系特聘教授)、方念萱(政治大學新聞系副教授)、成令方(高雄醫學大學性別研究所退休教授)、陳宜倩(世新大學性別研究所教授)、康庭瑜(政治大學傳播學院副教授)、游美惠(高雄師範大學性別教育研究所教授)、楊婉瑩(政治大學政治學系教授)│一致推薦(按姓氏筆畫排序) 在《不只是厭女》中,道德哲學家凱特‧曼恩大刀闊斧地為厭女情結給出了一個前人未曾明確定義過的分析框架。而在新作《厭女的資格》裡,她則延續前書的論述骨幹,將觸角探入女人日常,不僅深入前作尚未提及的多重面向,並更進一步清晰描繪出厭女情結與其他壓迫體系交織運作的內在邏輯。透過不同領域的案例分析,曼恩犀利地指出在家務勞動、男人說教、性暴

力與身體自主權等議題上,父權機制如何暗中運作,並造成實際壓迫。 醫療研究內的性別不正義▶▶▶醫藥實驗與醫學教育往往以男性生理為「基準」或「預設值」,女性病況則被歸類於「非典型」或「不正常」,導致女人更易錯過治療黃金期。 照護體系內的性別不正義▶▶▶早在社會化過程有可能讓男孩考慮到男性氣概、不願充分表達自身疼痛之前,人們就已經比較認真地看待男性喊痛,遠勝過女性疼痛。人們也預設男人過少使用照護資源、暗示女人使用過多,在假設男人更能忍耐疼痛之餘,他們又比女人容易獲得止痛藥物。 家務勞動內的性別不正義▶▶▶據統計,在二○○○年,全職母親承擔家中三分之二的育兒責任,男性伴侶則負責餘下三分之一,而過去二

十年間,這些數字毫無改變。此外多項研究發現,工時長的父親擁有負責更多育兒照護工作的妻子,但工時長的母親則擁有睡眠時間較長且花很多時間看電視的丈夫。 政治場域內的性別不正義▶▶▶人們往往假設,女性政治人物勢必缺少合群性格,亦即體貼、滋養關懷,與支持社會的品質。但是這類條件只會拿來要求女性政治人物,男性則可豁免。 知識資格感的性別不正義▶▶▶即使在女人自身精通的領域,她也無法免於被男人說教;即使她身為該領域權威,仍無法完全掌握該主題的正當話語權,而且時常可能遭到外行人再三確認、質疑,甚至反駁。 身體自主權的性別不正義▶▶▶反墮胎和反跨性別運動的真實邏輯,都是對女人身體的管制。性,與生殖勞動,皆是女

人應該付出的商品;與此相反,跨性別女人因為無法提供真正的商品或服務,所以並無資格將自己的身體呈現成女人樣貌。另外,透過「同理他心」這類想像投射,強暴犯罪往往被視為意外,或因女方酒精攝取過多所導致,有時甚至扭轉成男方才是受害者的情境。 在前作中,凱特‧曼恩把厭女情結看作父權社會裡的執法部門,用來規範、監督女性行為,並懲罰不符合規範的女性。曼恩指出,這個執法機制建立在一個父權社會的基本原則上:男性作為取用者,女性則是付出者。父權社會裡的男性被認定為有「取用」的權利,理所當然可獲得來自女性的情感、注意力、性,以及打從內心發出的愛。 在《厭女的資格》裡,曼恩則將其論點持續延伸,把這種理所當然的心態稱

為一種「資格感」。她進一步拋出問題,探究這份「資格感/理所當然的權利」的內涵:相對女性,男性有哪些資格?這些資格導致他們向女性取用了什麼?它們如何反映在個人與集體的行為和現象之上? 與此相關的問題也包括: ■ 反墮胎和反跨性別運動有何共通之處? ■ 為何在家庭裡很大程度上仍是女人負責「第二輪班」? ■ 為何某些特定男人總能在性侵女人之後逍遙法外? ■ 為何男人說教(mansplaining) 如此屢見不爽 ? 繼《不只是厭女》一書後,凱特‧曼恩輔以更多的例子,更加細緻地說明男性特權和厭女情結如何在當代社會運作,尤其在看似男女平權的社會裡,為何這些不平等的性別規範和懲罰機制反而

更積極穩定地運行。和《不只是厭女》相較,本書更專注於具體而豐富的實例之上,對前作做了更詳細的補充。曼恩援引事例來自於當代社會文化、新聞與政治事件,是女性主義者對於這個時代最立即也最強而有力的回應。 ╱╱╱ 「當我寫下這些話語時,我無法想像自己可以成功地教導女兒這每一件事。 我們的文化中有這麼多的反向訊息,我有這麼多的事情要教導她,但我自己卻從未學習過它們──沒有適當、充分地學習過。 我還是很難想像一個世界,在那其中,女孩和女人可以確實主張自己有資格獲得什麼,更別提去想像她們確實能夠在這個世界裡獲得這些事物。 這是一場漫長而可能永無止盡的戰役,但是為了她,我能夠說:我加入。」──凱特‧曼恩

「作為一個關心性別議題的讀者,如果妳╱你覺得曼恩的《不只是厭女》讀起來概念有點抽象,不易理解;那麼,閱讀曼恩這本三年後出版的《厭女的資格》,一定可以獲得很大的滿足。雖然《不只是厭女》和《厭女的資格》這兩書的內容高度關聯且具連動性,但《厭女的資格》可說是《不只是厭女》的大眾簡易版,不但把《不只是厭女》裡艱澀的哲學論證和術語完全拋到一旁,而且《厭女的資格》的每一章(都代表著一個厭女現象),曼恩皆運用大量豐富的新聞或身邊的社會案例,讓讀者每一章讀起來都欲罷不能、想一口氣讀完。」──劉亞蘭(真理大學人文與資訊學系副教授) ╱╱╱ |名家推薦| 《厭女的資格》精采地分析了男人如何僅僅因為身為男人就享

受到系統性的優勢和特權。本書中對現實案例的深刻討論、優雅文字,與具有說服力的理論為我們提供了一個修正鏡頭,使我們得以藉此檢視世界,並讓我們可以擺脫自己未能察覺的模糊與扭曲。這是我們所居住的世界,而儘管清晰可能使人痛苦,曼恩也為我們帶來保持希望的理由。 ──麻省理工學院,哲學與女性和性別研究教授,莎莉.哈斯藍爾(Sally Haslanger) 我希望本書沒有必要存在。我希望我們不需要目光如此清晰、如刀片般銳利地解構男性資格感的概念,還有這種被賦予的資格感是如何殺害我們。但這本書是必要的,凱特.曼恩正是那位我希望可以來書寫這個主題的知識庫。 ──《她的身體與其它派對》(Her Body and

Other Parties)作者,卡門・瑪麗亞・馬查多(Carmen Maria Machado) 富挑戰性、充滿爭議、主題廣泛,且論證有力,凱特.曼恩這位出色的年輕哲學家以一連串當代議題來說明,她針對父權體制與厭女情結所提出的知名理論強而有力地證明了父權體制和厭女情結無所不在,從我們日常生活中的對話、醫療體制,再到選舉過程,皆遍地可見。 ──How Fascism Works作者,傑森.史丹利(Jason Stanley) 凱特.曼恩是二十一世紀的西蒙.波娃。她在《厭女的資格》一書裡,極具說服力地展示了如今仍帶有性主義的文化規範背後,有哪些僵化的社會假設。曼恩的文字銳利而堅定,但與此同

時又輕鬆好讀,本書將為每一個對抗父權體制的人提供繼續奮鬥時所需要的彈藥。 ──Troll Nation作者,亞曼達.馬寇特(Amanda Marcotte) 若我們想要理解這個世界,曼恩對男性資格感的精采分析不可或缺。針對這個關鍵又複雜的主題,她的思考一如往常鋒利、敏銳、深刻。此刻更甚以往,《厭女的資格》絕對是必讀之作。 ──Rage Becomes Her作者,索拉雅.切梅利(Soraya Chemaly) 在《厭女的資格》一書中,曼恩直擊性別、權力和不平等的中心:男人認為他們應該獲得什麼,女人又學習到自己應該給予什麼。最後的成果是,她對當代生活中幾乎每一塊面向裡的男性資格感提出

堅定的控訴。《厭女的資格》正是我們在理解當代並想像更好的未來時所需要的作品。 ──The H-Spot作者,吉兒.菲力波維奇(Jill Filipovic) 儘管本書主題令人沮喪,曼恩卻帶著振奮程度毫不遜色的洞見,著手分析男性資格感千變萬化的表現形式。她的思路如此優雅,她指出,在某種道德經濟裡,女人永遠都虧欠了男人,而男性被賦予的資格感正是症狀之一。這套理論具有突破性,本書勢必能夠鼓勵並啟發其他女性主義作者。《厭女的資格》是這個世代難得一見的智慧之作,且一如以往,曼恩成功地為女性主義留下更豐富並堅實的果實。 ──《衛報》(The Guardian)專欄作家,莫拉.多尼根(Moira Done

gan) 《厭女的資格》是一本令人痛苦,卻讓事情回歸正軌的書籍。曼恩引領我們穿過某些我們的文化所帶給女人的、最暴力的創傷;從#MeToo運動揭發的小人,到行兇的「非自願性守貞者」,曼恩由此出發,帶我們走過女性地獄的每一層。然而,曼恩在面對這些不可思議的問題時驚人地清晰和冷靜,她習慣用幾句簡單卻讓你經年難忘的句子,清楚呈現一些難以言說的問題,這讓她成為探索這間鬼屋時最值得信賴的嚮導。她是我們這個時代最不可或缺的聲音之一。 ──Dead Blondes and Bad Mothers作者,莎蒂.多爾(Sady Doyle) 曼恩以清晰易懂的文章說明了男性資格感──包括獲得性、權力、知識、女人的

關懷、醫師的注意力和被假定無辜的資格──如何強化了厭女情結。曼恩檢視了敵意行為如何促使所有女人和非二元性別者「安分守己」,以及厭黑女情結和厭跨女情結造成的特殊效應,並完整(甚至詳盡)說明,我們如何以世界上另一半的人口為代價,優先對待順性別男人的需求和欲望。 ──Asking for It作者,凱特.哈汀(Kate Harding) 凱特.曼恩利用優雅的文字和令人無法反駁的證據,表達出二十一世紀的憤怒。《厭女的資格》以曼恩過往的著作為基礎,討論父權體制的力量,以及世世代代的女人年復一年為了最基礎層面上的平權奮鬥之後所感受到的永恆挫折感。曼恩是當代最像預言家、最有才華的女性主義之聲,她的

作品就如同陽光一般不可或缺。你的憤怒可能不會因為本書的結尾而減輕,但至少你不會覺得如此孤單。 ──No Visible Bruises作者,瑞秋.路易絲.史奈德(Rachel Louise Snyder)

我國司法實務對不實訊息管制之審查研究

為了解決寒蟬效應真實事件 的問題,作者詹顏吉 這樣論述:

本研究在探討:司法實務對於傳述不實訊息之案件,應採如何之裁罰標準。目前國內外有關不實訊息之管制,均面臨與人民言論自由權利衝突的問題。但在網路使用的普及、訊息傳播途徑改變之發展下,不實訊息在人類生活圈流通的現象,已形成一個資訊失序(information disorder)的狀態。為促成良性社會發展,應在兼顧避免造成人民之寒蟬效應(chilling effect)的考量下,保障人民言論自由、建立良好的資訊秩序。而此秩序之建立,不可不重視司法機關判斷標準的一致性。 本研究首先盤點我國管制不實訊息之法規,並透過其立法目的以瞭解所保護之人民權益價值,進而將相關法規作出保護「人格權」、「民主程序

」、「特殊公共秩序」、「一般公共秩序」之4大分類。再藉由蒐集本土具代表性之實務判決,以此4大類型進行分析。 分析結果發現,我國司法實務對不實訊息管制之審查,在上述4大類別中,分別有嚴格或中度之不同審查標準,甚至在「事實陳述與意見表達之認定」及「查證行為是否合理之認定」上,不同法院有判斷標準不一致之現象。 最後,本研究提出司法實務在類此案件之判斷標準的相關建議,並期望在檢察或警察機關這一端就能減少起訴或移送,以減少寒蟬效應的發生,而使人民在言論自由的界限上有更明確之歸依。

想知道寒蟬效應真實事件更多一定要看下面主題

寒蟬效應真實事件的網路口碑排行榜

-

#1.風災後澳門嚴查謠言遭批製造寒蟬效應- 新聞- Rti 中央廣播電臺

澳門政府日前表示,在颱風「天鴿」期間的「解放軍殺人」謠言事件「非常嚴重」,澳門警方會繼續追查。部分澳門人士批評,政府已製造寒蟬效應, ... 於 www.rti.org.tw -

#2.最新騙術,務必仔細閱讀 - Cofacts

在合乎法律流程下,大學教授如何被詐騙得手? 請仔細閱讀 林光瀅是大學教授南華大學教授受騙的真實事件經過,不讀會後悔: "花五 ... 於 cofacts.tw -

#3.【當掌聲響起】「寒蟬效應」挑戰禁忌三女星突破演技

聽了一連串經典歌曲之後,我們來看到近日上映,頗受矚目的電影《寒蟬效應》,新手導演王維明,找來徐若瑄、賈靜雯、郭采潔三位當紅女星主演,挑戰師生 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#4.寒蟬效應:鮮肉、女權與社會運動@ 幼部屋

《寒蟬效應》倒是直接從性侵事件出發,展開不同女人在不同立場各自爭取權益的 ... 就算真實故事改編,也不能作為只會爛招沒有創意的無能編劇的藉口。 於 wil891607.pixnet.net -

#5.草根媒體 - 第 152 頁 - Google 圖書結果

最後,時報說如果「全國爭論」網站明確在其網頁上標示,這是挖苦網頁而非真實事件, ... 其他反鏈結威脅的案例,可以參考寒蟬效應情報交換所的網站。 於 books.google.com.tw -

#6.寒蟬效應線上看,高清網絡首發! @ gallopylq的部落格

寒蟬效應 線上看. http://www.992.com.tw/movie/subject/861. 寒蟬效應的劇情簡介 · · · · · ·. 緊抓住愛才能重生! 真實事件啟發力作 於 gallopylq.pixnet.net -

#7.同义词言情片

Article, Example. 賈靜雯, 2014年,賈靜雯在時隔多年之後回歸大銀幕,她與郭采潔、徐若瑄、戴立忍合作主演了根據真實事件改編的校園話題劇情片《寒蟬效應》,並在片中 ... 於 wordsimilarity.com -

#8.寒蟬效應真實故事新聞 - 工商筆記本

2017年3月21日- 2007 年的新聞事件——暨南大學副教授李文志以「不想讓妳畢業」威脅迫害女... 《寒蟬效應》曾改編此真實故事演繹被性侵後產生心理狀態失調,詮釋 . 於 notebz.com -

#9.專訪《寒蟬效應》導演王維明- 放映週報funscreen-No.481

以社會事件為依據深探人物複雜心境. 《寒蟬效應》的故事發生在台東某大學音樂系,新入學的白白主修單簧管,也入選了系上樂團,同時,她也是樂團音樂 ... 於 www.funscreen.com.tw -

#10.性暴力犯罪防治法二十週年:「寒蟬效應」電影放映暨座談

由真實事件改編,王維明導演執導,徐若瑄、郭采潔、賈靜雯、周幼婷、戴立忍主演。故事描述一段校園權勢性侵案件及後續引發種種友情、愛情、法律、校園等波濤。 於 m.facebook.com -

#11.新京報:傷害已發生,“不能說”輸贏 - 人民网观点

... 矛頭又很快轉向了令人憤慨的寒蟬效應:面對罪惡與丑陋,許多人不但不伸出援手, ... 最后,當李教授倒在了自家花園,這是真實事件的現實結局。 於 opinion.people.com.cn -

#12.假道歉真上訴!范雲直指陳雪生性騷擾後繼續司法糾纏 - beanfun!

... 手段,恐產生寒蟬效應,讓未來被騷擾女性禁聲,絕非國家立委應做的示範。 ... 此事件源頭可回溯至109年7月14日,立法院議場推擠時,發生范雲被 ... 於 beanfun.com -

#13.【更新】吳斯懷:國防部「居心叵測」造成寒蟬效應 - 華視新聞網

... 為國防部參加會議人員所為?迄今未真實說明,其居心叵測,是否欲造成外界對委員之誤解,以及藉此事件造成爾後立法委員問政索取資料的寒蟬效應。 於 news.cts.com.tw -

#14.立場新聞遭查抄引發寒蟬效應香港獨媒宣布停刊解散 - 自由時報

香港媒體《立場新聞》辦公室27日被港警突擊搜索,包括歌手何韻詩在內的7名立場新聞高層與關聯人士遭到逮捕,此舉已引發寒蟬效應,《香港獨媒新聞》昨 ... 於 news.ltn.com.tw -

#15.【寒蟬效應】“三喜臨門” 高圓圓力挺恩師好友 - LIFE生活網

影片聚焦校園潛規則和社會冷暴力,在羅生門事件中折射人性的複雜,把現實主題最真實的呈現在觀眾面前,主題發人深省。在活動現場,郭采潔和賈靜雯紛紛表示 ... 於 life.tw -

#16.兼論家事事件不公開審理妥適性__臺灣博碩士論文知識加值系統

... 明顯違反比例原則之要求,如此勢必將造成各界寒蟬效應,剝奪外部監督機制, ... 真實、尊重家庭制度,以利圓融處理,家事事件法第9條明定,家事事件之處理程序, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#17.郭書瑤攜手吳慷仁助勵馨破除性侵迷思| 中央通訊社 - LINE ...

... 不友善的眼光、質疑性侵事件的真實性、將被性侵的錯歸咎於被害人等等。 ... 侵」通常最難說出口,也最複雜,因此勵馨邀請執導電影「寒蟬效應」的 ... 於 today.line.me -

#18.《親愛的》:你今天哭了沒? | Ju Chung | 遠見雜誌

《親愛的》以真實事件做基礎,片尾也有讓人落淚的橋段。不過,關於失去孩子,導演刻意沒有加入批判的觀點,也沒怪罪誰偷竊了,甚至連唯一的壞人都沒有 ... 於 www.gvm.com.tw -

#19.【省思片】這部電影改變了韓國社會 - 蘋果日報

由孔劉主演2011年上映的電影《熔爐》,改編自真實事件寫成的同名小說, ... 2014年上映的台灣電影《寒蟬效應》由徐若瑄、郭采潔、戴立忍等人主演,一 ... 於 tw.appledaily.com -

#20.香港造成寒蟬效應的銅鑼灣書店事件,不就是這樣嗎?該不會 ...

按照法務部的高見,陳由豪等一干窩藏中國的台灣要犯,不是早就應該遣返台灣?中國想抓就抓,不放就不放,這算甚麼兩岸司法互助? 其實,中國強行擄走台灣 ... 於 allencwf.blogspot.com -

#21.看片小記無聲(2020) - 論轟

改編自2009-2011年間在台南啟聰學校性侵案件的《無聲》,是國片史上繼《寒蟬效應》(2014)以來第二部以性侵害為主題的電影,且兩部都是以真實事件為本 ... 於 jenfeng.blogspot.com -

#22.『寒蟬效應』- 好故事,但是毀在太多因素之下@ 隨意窩中的 ...

這個事件將多年后不見后的三個女強人:方律師(徐若瑄飾)、林律師(賈靜雯飾)與王老師(周幼婷飾)聚在一起。 各自在不同領域發展的昔日同學與校友,為了這樁情感糾葛 ... 於 blog.xuite.net -

#23.爲什麼噤若寒蟬——《不能說的夏天》電影影評 - 人人焦點

作爲台灣著名導演楊德昌弟子王維明的處女作,《不能說的夏天》(原名《寒蟬效應》)講述了一個以真實事件改編的校園性侵的故事。電影本身格局較大, ... 於 ppfocus.com -

#24.瘋電影/寒蟬效應真相令人失望| ETtoday名家新聞

隨著事件的落幕,四個人展現的勇敢與成長的故事: 都會女孩白白(郭采潔飾)來到東部大學攻讀音樂研究所,很快就認識個性純真的同學木宏(黃遠飾)並 ... 於 www.ettoday.net -

#25.【為兒少受侵發聲徐若瑄任芯光天使照亮復原路】全芯創傷復原 ...

... 年性侵害事件通報統計,8160的通報人數中,兒少人數超過一半為5272人, ... 第一個就想到Vivian徐若瑄,「認識Vivian是在電影《寒蟬效應》時,她 ... 於 tacatw.org -

#26.林奕含向生而死,阿廖沙揭竿而起,為何讓我想起沉寂許久的 ...

三年前,一部根據真實事件改編的電影《寒蟬效應》在台灣和大陸同時上映(註:大陸片名為《不能說的夏天》),影片講述了大學女生遭遇性侵後面對校園、 ... 於 read01.com -

#27.「寒蟬效應」的衝擊—探討網路「取消文化」之現象及影響作者

而此現象的形成因素與影響,便是本研究希冀能加以探討的面向。 二、研究目的. 研究者將針對「取消文化」現象進行探討,並且希望可以透過不同事件的分析,. 於 www.shs.edu.tw -

#28.《寒蟬效應》:噤若寒蟬。@香功堂!!|PChome 個人新聞台

其三,《寒蟬效應》從一場都更案抗議事件拉開故事序幕,之後接上白白前往台東就讀與後來遭到性侵事件,方律師受託前往台東擔任白白委任人,劇情另外 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#29.[問卦] 林奕含事件是台版的熔爐嗎 - PTT Web

熔爐是韓國一部真實事件改編的電影內容大概是描述一所偏遠地區的聽障學校裡面的老師校長性侵. ... 14 F 推menturm: 請看寒蟬效應 05/03 01:13. 於 pttweb.tw -

#30.郭采潔遭性侵裸背上陣【寒蟬效應】 - 世界電影雜誌

眾女星在電影【寒蟬效應】裡為了風流倜儻的李教授(戴立忍飾)大飆演技,電影未演 ... 故事大綱:【寒蟬效應】描寫四個背景不同的女人,因一個事件相聚,面對了愛情裡 ... 於 www.wowscreen.com.tw -

#31.為何「#Me Too」運動在全球延燒,台灣卻沒人敢出來響應?她 ...

這不是說台灣沒有名人性侵或受性侵事件,而是台灣目前的環境還是很難讓名人勇敢說出性侵遭遇。 ... 如此的寒蟬效應,台灣當然噤聲了。 於 www.storm.mg -

#32.為了故事,還是為了意義? - 不能说的夏天 - 豆瓣

也因為剛好廈門大學同樣爆出校園性侵的吳春明事件,該教授甚至把開房的錢 ... 現實與電影找到了共鳴;事實上「寒蟬效應」也真的改編自真實事件,說這 ... 於 m.douban.com -

#33.《不能說的夏天》聚焦校園性侵社會問題 - 澳門社區- MacauBBS

台灣電影《不能說的夏天》原名《寒蟬效應》,聚焦校園性侵事件。 ... 性侵題材電影很多取材自真實事件,但是《不能說的夏天》則是完全虛構。 於 macaubbs.com -

#34.寒蟬效應心得 - Couekid

由闕小豪· 2014-10-23. 寒蟬效應(臺灣.中國) / 不能說的夏天(中) / Sex Appeal (英文) 電影利用一起真實的案例改編,有實際想表達探討的事物,也有隱喻式的觀念。 於 www.couekid.co -

#35.寒蟬效應電影「寒蟬效應」 - Kmgrkz

前晚前往在美麗華大直影城,臺灣版《熔爐》真實事件改編! ... 電影《寒蟬效應》殺青,房思琪式的強暴,監制徐小明表示這其實才是剛起步,知會各大電影公司,025 個讚 ... 於 www.futurisevent.co -

#36.性侵教授到中年同志,細數戴立忍從影30 年的5 個精彩角色!

在流氣皮條客之後,戴立忍在《寒蟬效應》挑戰另一個爭議性極高的角色,扮演性侵學生的音樂系教授。該片由王維明導演執導,改編自真實新聞事件,一位 ... 於 www.gq.com.tw -

#37.寒蝉效应:为什么发生在师生间的性侵不一样

... 发生在台湾的真实校园性侵案改变,电影的名字叫《不能说的夏天/寒蝉效应》。 ... 陶崇园事件中,有一个细节,在他的电脑中有一份关于校园性骚扰的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#38.【省思片】這部電影改變了韓國社會 - 壹週刊

由孔劉主演2011年上映的電影《熔爐》,改編自真實事件寫成的同名小說, ... 2014年上映的台灣電影《寒蟬效應》由徐若瑄、郭采潔、戴立忍等人主演,一 ... 於 tw.nextmgz.com -

#39.《寒蟬效應》導演王維明:面對困境時,有些人更有勇氣了

《寒蟬效應》改編自真實社會事件,王維明說,當他決定開拍這部電影時,他的摯友、長年獻身防治家庭暴力與性侵害等案件的公益律師賴芳玉,從未質疑過他,且 ... 於 okapi.books.com.tw -

#40.《不能說的夏天》聚焦校園性侵社會問題

台灣電影《不能說的夏天》原名《寒蟬效應》,聚焦校園性侵事件。 ... 性侵題材電影很多取材自真實事件,但是《不能說的夏天》則是完全虛構。 於 xiangyu-macau.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com -

#41.監察院94年度職員出國考察報告-紐西蘭監察制度之運作

... 為了避免發生寒蟬效應'在制度的設計上,乃給與其相當程度的保障'但另一方面, ... 揭露者有正當理由認為其所提出的資訊為真實,並期待該資訊有助於該事件的調查等等。 於 books.google.com.tw -

#42.標籤: 寒蟬效應真實故事是什麼 - 翻黃頁

2017年5月13日- 三年前,一部根據真實事件改編的電影《寒蟬效應》在台灣和大陸同時... 《寒蟬效應》故事原型為發生在台灣的一起大學校園性侵案例:某高校教授被控 . 於 fantwyp.com -

#43.她死了,死於性侵,更死於社會性的謀殺!

在林奕含的故鄉台灣,有一部以性侵受害者的經歷,為題材的電影《寒蟬效應》,大陸叫《不能説的夏天》,還是2014年上映的。 電影由真實案件改編,暨南 ... 於 www.gushiciku.cn -

#44.銀幕上的新台灣:新世紀台灣電影中的台灣新形象 - Google 圖書結果

《寒蟬效應》( Sex Appeal )以教授性侵女學生為題材的法庭劇。 ... 明 8 編劇——徐現華 8 主演郭采潔、徐若瑄、賈靜雯、周幼婷、戴立忍 若提到審理性侵事件的法庭劇, ... 於 books.google.com.tw -

#45.社群網站與重大消息揭露- Nexflix事件初探

法院首先回顧Reg FD 之制定歷史,指出在提案之初,美國證管會即已. 意識到該規則所可能帶來之寒蟬效應,若缺乏明確的標準判斷決定訊息是否重大,內. 部人將可以因此選擇噤 ... 於 www.fsc.gov.tw -

#46.電影【寒蟬效應】影評、台詞:獻給為公平正義所奮鬥的勇士們 ...

電影【寒蟬效應】 Sex Appeal | 不能說的夏天影評評價 ... 這個事件將多年后不見后的三個女強人:方律師(徐若瑄飾)、林律師(賈靜雯飾)與王老師( ... 於 arielhsu.tw -

#47.【黑電影】寒蟬效應。 - 黑手黨- udn部落格

我到底做錯了什麼!? 我以為,這部電影沒能真正深入挖掘校園暴力的真實,對於性侵事件的始末發展也語焉不詳,可那就是電影的魅力,將部分空白留給 ... 於 blog.udn.com -

#48.《大事件》第29期: 美女主播接連被抓 央視後宮人人自危

美女主播接連被抓 央視後宮人人自危 《大事件》編輯部 ... 如果願意花一絲微薄的心力去瞭解習近平政策的真實,理論上應該不會對習近平的領導 ... 都已經造成寒蟬效應。 於 books.google.com.tw -

#49.[好雷] 寒蟬效應- 真實的自我- 看板movie

《寒蟬效應》卻是在一開始就點出了整個性侵事件的脈絡,而且事後也沒有大逆轉的出現,所以主軸應該算是毫無疑慮地單落在角色情感處理上。 從每個角色的台詞,都明確 ... 於 pttstudios.com -

#50.寒蟬效應 - 500字以上心得報告

寒蟬效應 作為新北市電影節的開幕片, ... 故事改編自真實案例,一個女大生被教授性侵後卻誤以為自己愛上教授(斯德哥爾摩症候群),後因創傷症候群引發 ... 於 expreport500.blogspot.com -

#51.寒蟬效應/不能說的夏天對照的真實新聞事件記錄

媒體關注始於06-4副教授吻摸女學生「不想讓你畢業」校方認性騷成立國立暨南大學驚爆校園性騷擾案件,公共行政系副教授李文志去年五月起, ... 於 r3sub.com -

#52.林奕含的新聞讓我想到【寒蟬效應】 - 電影

神秘肌膚跟這個事件也有點像,今天也是越想劇情越難過. Hamiltion avatar. By Hamiltion ... 推原po,我剛看完寒蟬效應,真實的呈現手法,那幕focus 於 drama.faqs.tw -

#53.《寒蟬效應》議題多元國際影展邀約不斷 - WoWoNews

《寒蟬效應》取材自真實故事,由徐小明監製、王維明執導,徐若瑄、郭采潔、賈靜雯、戴立忍主演,描寫 ... 隨著事件的落幕,四位女性展現勇敢與成長。 於 www.wowonews.com -

#54.運動傳播系

... 裡發生的真實事件來當作案例。要講到這種寒蟬效應像什麼樣子,直接看香港就好了。連解釋都不用解釋,這應該是20年前的傳院老師們想都想不到的事。 於 maison-laclede.fr -

#55.寒蟬效應 - 兩岸好報

【記者晨曦/台北報導】. 清朝雍正皇帝時期的血滴子,在號稱民主燈塔的台灣真實上演?《情義》述說現今社會罕見師徒情義為正義奮鬥的血淚史,第二 ... 於 www.taiwandiginews.com.tw -

#56.寒蟬效應真實故事 - Metamodern

《寒蟬效應》 改編自真實社會事件,王維明說,當他決定開拍這部電影時,他的摯友、長年獻身防治家庭暴力與性侵害等案件的公益律師賴芳玉,從未質疑過他,且非常 ... 於 www.metamodernist.me -

#57.由中原大學招明威事件,看美國校園反歧視與言論自由間的兩難 ...

更進一步,本案關鍵問題是:即便你所說為真實,例如有客觀證據支持, ... 邊的評論都自動噤聲,無疑造成寒蟬效應(chilling effect)而戕害言論自由。 於 plainlaw.me -

#58.免費電影線上看-片單週週更新|LiTV立視線上影視

【5/6上架】派遣死神事件簿預告. 7.5. 迪奧的灰姑娘傳奇 ... 寒蟬效應. 真人真事人性修羅場. 黃飛鴻之英雄有夢 ... 太空站失聯真實事件改編. 於 www.litv.tv -

#59.【新聞稿】勵馨破性侵迷思倡導說不就是不

... 也最複雜,有鑑於此,勵馨基金會邀請到執導電影「寒蟬效應」的王維明 ... 不友善的眼光、質疑性侵事件的真實性、將被性侵的錯歸咎於被害人等等。 於 www.goh.org.tw -

#60.大法官與寒蟬效應 - Ahura

但實際上,這兩部都是「有法庭戲」的劇情片,「大法官」比較單純,講一個家庭的衝突與和解;「寒蟬效應」則是根據真實事件改編,比較像是「永不. 於 jysnow.pixnet.net -

#61.智慧財產權、消費者保護法、行政法規、訴訟/仲裁事件

... 應先由被害人舉證行為人「有侵害名譽之行為」後,再由行為人舉證「其所言為真實」 ... 興訟打壓特定言論而造成「寒蟬效應」,亦有助於憲法對人民言論自由之保障。 於 www.justuslaw.com.tw -

#62.院線影評速遞/《寒蟬效應》失落的環節 - 娛樂重擊

《寒蟬效應》有好故事、好卡司,導演也有十足的誠意要拍一部技術成熟、 ... 然而直到最後,電影都沒有交代這些核心動機,也沒有鋪陳徐若瑄在事件中的 ... 於 punchline.asia -

#63.何謂真正的新聞記者? | 方格子

誠然,劇中關於日本官僚貪腐的情節,畢竟建基於真實事件,在某程度上反映日本 ... 《壹傳媒》及《立場新聞》成為政權重點打擊目標後出現的寒蟬效應。 於 vocus.cc -

#64.「寒蟬效應實例」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

造成言論的寒蟬效應,發生箝制多元意見之結果,而與民主政治所欲追求之原則相違背。 , 寒蟬效應(台灣.中國) / 不能说的夏天(中) / Sex Appeal(英文). 電影利用一起真實 ... 於 1applehealth.com -

#65.高源流》寒蟬效應造成吃案- 觀點- 言論 - 中時新聞網

我們台灣的官場,一遇到各方議論的治安事件,千遍一律的,就是很大的官要求比較小的官下台負責。幾個月前,台南市區發生械鬥事件,行政院長蘇貞昌要台南市 ... 於 www.chinatimes.com -

#66.【電影】《寒蟬效應》在愛情裡我們都曾殘酷

由王維明執導,徐若瑄、郭采潔、賈靜雯、周幼婷等人飾演劇中四位女主角劇情簡介: 從未見過父親的白白,23歲時獨自到台東大學求學,她想離開臺北的桎梏 ... 於 rayjiang64.pixnet.net -

#67.香港已死徐永明:境外寒蟬效應劍指台灣 - 匯流新聞網

有一個16歲的高中女生,她告訴我她對天安門事件的感覺:『給我印象深刻的是一個站在 ... 中共就是想營造寒蟬效應、搞境外白色恐怖,更是劍指台灣!」. 於 cnews.com.tw -

#68.板橋秀泰影城寒蟬效應@ miko 的想像世界

寒蟬效應 (英語:Chilling Effect)法律用語,是指當下對言論自由的「阻嚇 ... 這是一個真實故事 ... 隨著事件的落幕四個人展現的勇敢和成長的故事. 於 mas052860.pixnet.net -

#69.電影《寒蟬效應》,台灣版《熔爐》真實事件改編! - 每日頭條

2017年5月13日 — 《寒蟬效應》故事原型為發生在台灣的一起大學校園性侵案例:某高校教授被控在指導女碩士論文之時,以「不想讓你畢業」相要脅,半年來對女學生強吻、撫摸等 ... 於 kknews.cc -

#70.[伍佰壹拾] 寒蟬效應,你是否知道自己在逃避 - Sho's BLOG

並且我真覺得在法庭上的對戲,真的是這部電影中相當精華的部分。 老規矩,先稍微介紹一下劇情,這是一個真實故事改編 ... 於 sholin.info -

#71.我所認識的楊德昌|不要怕、往內走,就是真實的創作 - BIOS ...

比如他要我們寫《牯嶺街少年殺人事件》(1991)的人物誌;在這個過程中, ... 再度創作劇情片作品《寒蟬效應》,目前正籌備劇情長片《怪我太年輕》。 於 www.biosmonthly.com -

#72.友善列印

更進一步,本案關鍵問題是:即便你所說為真實,例如有客觀證據支持,但你可不可以把 ... 擦邊的評論都自動噤聲,無疑造成寒蟬效應(chilling effect)而戕害言論自由。 於 wrb.tycg.gov.tw -

#73.王維明台灣電影網Taiwan Cinema

... 拍攝電影,參與《一一》、《獨立時代》、《牯嶺街少年殺人事件》等片之 ... 年推出個人首部劇情長片《寒蟬效應》,獲金馬獎諸多獎項之提名肯定。 於 taiwancinema.bamid.gov.tw -

#74.【南方一週】英美百位學者連署憂示威潮引發寒蟬效應泰國內閣 ...

美國黑人佛洛伊德遭白人警察殺害的事件引發新一波「黑命關天」(Black Lives Matter)運動,在西方與前殖民地國家也掀起「拆銅像」的示威潮。 於 www.coolloud.org.tw -

#75.中國通過網路安全法案,限制傳訊服務不得匿名 - iThome

示意圖,與新聞事件無關。 ... 不同身分認證間的互動,但人權組織卻認為強制要求各種網路服務都必須使用真實身分將會使得人民噤聲,造成寒蟬效應。 於 www.ithome.com.tw -

#76.寒蟬效應[組織] - 中文百科知識

寒蟬效應 (Chilling Effects)是一個協作編輯的檔案庫,由幾個法律諮詢事務所和電子前哨基金會創立, ... 組織的真實財富第9章金錢與真實財富第10章幸福經濟學. 於 www.easyatm.com.tw -

#77.movie - [討論] 林奕含的新聞讓我想到【寒蟬效應】

24樓 → zzzzzken: 然而,目前我們根據父母聲明討論事件,並沒有欲加之罪在 04/29 21:00 ... 69樓 推liting0715: 推原po,我剛看完寒蟬效應,真實的呈現手法,那幕focus ... 於 ptt-life.com -

#78.好莱坞大人物性侵事件:性暴力“寒蝉效应”何时了 - 自由微信

好莱坞大人物性侵事件:性暴力“寒蝉效应”何时了. 2017-10-13 李合子女权之声. 近日,《纽约时报》发布调查报道,揭露好莱坞知名制作人、韦恩斯坦影业掌门人哈维·韦恩 ... 於 freewechat.com -

#79.不能說的夏天的推薦與評價,YOUTUBE、PTT - 社群網紅飯店 ...

不能說的夏天在姜沛芯Bagel C. Facebook 的評價. 不能說的夏天在【不能說的夏天/寒蟬效應】10.24爲愛勇敢徐若瑄郭采潔賈靜雯的評價 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#80.媒體識讀最前線

以下二則真實的社會案件. 寒蟬效應. 房思琪的初戀樂園 ... 經媒體報導之校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件,. 應視同檢舉,學校或主管機關應主動將事件交由所. 於 www.ncc.gov.tw -

#81.真實故事 - 台灣工商黃頁

真实 故事电影简介和剧情介绍,真实故事影评、图片、预告片、影讯、论坛、在线购票. 《真实故事》-南方电视台-综艺节目 ... 於 twnypage.com -

#82.寒蟬效應線上看

寒蟬效應 線上看不能說的夏天寒蟬效應線上觀看Fpgab. 博客來寒蟬效應dvd ... 電影寒蟬效應台灣版熔爐真實事件改編每日頭條. 電影心得寒蟬效應Mrw的反芻園地隨意窩xuite ... 於 raiyamgacuan.blogspot.com -

#83.釋字第509 號 - 全國法規資料庫

至刑法同條第三項前段以對誹謗之事,能證明其為真實者不罰,係針對言論內容與事實 ... 其所言會被判定為真實之情況下,可能因而放棄表達,即會造成所謂「寒蟬效應」 ... 於 law.moj.gov.tw -

#84.[討論] 林奕含事件讓我重看了「寒蟬效應」 - 看板movie

標題[討論] 林奕含事件讓我重看了「寒蟬效應」 ... 推yua123: 最難過那不是戲,是真實事件,為這位女作家感到難過,好 05/03 23:45. 於 www.ptt.cc -

#85.電影影評《寒蟬效應》:受害者之名何以成立? - Life :: 痞客邦::

電影取材於真實故事,就算非如此我也相信它真實存在過,或正在存在著。 一個遭受性侵害的故事。 並且帶出一個很重要的問題:沒有明顯的反抗的受害者, ... 於 gleegirl.pixnet.net -

#86.寒蟬效應(電影) - 维基百科,自由的百科全书

本片的劇本早在2010年就有了,其題材是源自王維明在一次偶然間與公益律師賴芳玉聊天時得知此案,是個真人真事的故事,之後王維明便將這則故事改編成本片的劇本。由於王維明 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#87.《寒蟬效應》沉默的受害者 - 闕小豪

寒蟬效應 (台灣.中國) / 不能说的夏天(中) / Sex Appeal(英文). 電影利用一起真實的案例改編,有實際想表達探討的事物,也有隱喻式的觀念。 於 char.tw -

#88.[討論] 林奕含事件讓我重看了「寒蟬效應」 - movie | PTT娛樂區

[討論] 林奕含事件讓我重看了「寒蟬效應」. 看板 Movie ... 20 F 推yua123: 最難過那不是戲,是真實事件,為這位女作家感到難過,好 05/03 23:45. 於 pttent.com -

#89.[好雷] 熔爐:世界跟我們想的不一樣

34 F 推maylin57: 電影只演了真實事件的三分之一看了很沈重台灣也有類似 09/28 09:34. 35 F →maylin57: 事件QQ 另外公視有做過 ... 讓我想到去年看的寒蟬效應 10/02 00:45. 於 ptthito.com -

#90.嘲諷時政視為「行為不端」中共封殺歌手

李志曾經創作紀念1989年天安門事件的相關歌曲,今年是六四事件30周年, ... 不是高級黑,是低級黑的,都要在封殺之列,那其他的人肯定是有寒蟬效應。 於 www.ntdtv.com.tw