容量單位的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅大倫,石猴寫的 圖解中醫 方劑篇 和段張取藝的 文言文很好用-你一定想用的絕妙好詞(名詞、動詞):引經據典,言之有物、談吐得宜,提升素養的最快方法。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站電腦的記憶容量單位也說明:另一個比MB還大的單位是G,1GB相當於1,024M(正確的數字是1,073,741,824 bytes),也就是大約十兆個位元組。目前電腦的記憶體容量約16MB,硬碟機容量約850MB,而一片光碟片 ...

這兩本書分別來自香港中和出版 和任性出版所出版 。

國立臺南大學 應用數學系碩士在職專班 黃建中所指導 黃于玲的 以萬用揭示板融入國小三年級「公升和毫公升」單元對學童學習成就之影響研究 (2021),提出容量單位關鍵因素是什麼,來自於萬用揭示板、國小三年級、公升和毫公升、學習成就、數學學習動機。

而第二篇論文國立臺灣大學 經濟學研究所 朱建達、陳嘉雯所指導 潘立剛的 資訊不對稱:需量競價之實證研究 (2019),提出因為有 需量競價、需量反應、資訊不對稱的重點而找出了 容量單位的解答。

最後網站體積單位換算,單位換算,單位轉換則補充:體積單位換算. 從: 公升(liter) [l,L], 公升(liter 1901-1964), 立方公寸[dm^3], 立方十米[dam^3], 立方米(cubic meter)[m^3], 公合(deciliter,0.1公升) ...

圖解中醫 方劑篇

為了解決容量單位 的問題,作者羅大倫,石猴 這樣論述:

為甚麼說中醫的基礎是中藥,中藥的核心是方劑? 「西藥治病,中藥治人」的說法有何依據? 同一感冒症狀,為甚麼不同的中醫會開出不同的藥方? 甚麼是「對症下藥」?名方、偏方、秘方有何異同? 中醫治病離不開中藥,中藥離不開藥方(方劑)。遣藥組方看似簡單,實際上考校醫生整體醫學涵養和醫術水平,小藥方蘊含大學問! 本書採用圖解的形式,在簡要介紹方劑學的發展歷程、方劑與治法的關係,方劑的分類、組成、劑型,中藥的用量與服法後,詳細介紹了解表劑、清熱劑、化痰止咳劑、理氣劑、理血劑、補益劑等主要方劑的類別、代表方劑的證候分析、藥性及方劑分析、運用與禁忌等內容。為喜愛中醫、想探

究中醫奧妙的你,提供了全新的閱讀和學習體驗。

容量單位進入發燒排行的影片

昨日我在節目中提過郡守二千石,刺史八百石。趙博話那個字應該讀「擔」。我話我會讀「石」,但在節目中我也沒有再詳細講。今日我詳細講讀「石」音和讀「擔」音的分別。為何我認為讀「石」。康熙字典注音是石,清朝語言學家都是注「石」音。石字俗音是「擔」。很肯定漢朝時是讀「石」那不完全是「石」音。《後漢書》《法言》 《三國志》 《抱朴子》守儋石之祿淮陰侯列傳

《漢書•蒯通傳》守儋石之祿《揚雄•法言》吾見擔石矣《三國志》家無擔石之糧《抱朴子》「今先生入無儋石之儲」

如果當時石字要讀「擔」便變成擔擔之糧,所以這個是沒有可能的。所以清朝語言學家話讀成「擔」是可笑。

第二,大家都知我講史記列傳,有萬石君傳,他姓石名奮,他有五個兒子都是有二千石,加起來就有一萬石。萬石君姓的是石,沒可能讀做萬「擔」君。這又是可笑的。漢朝時的主要讀音一定是石。

後來為何會讀「擔」,因為石原本是重量單位,一百二十斤為一石。因為我們覺得普通的石是這麼重。英國人又叫14磅為1stone。即使相隔這麼遠,但估計的重量也差不多。石首先是重量單位。在穀物量度上,重一百二十斤的穀的容量,後來轉成容量的單位。那是由一石重的米,放置的容器,大約是多大。石由重量單位又變成了容量單位。兩個石便混淆起來,因為它既是重量單位,又是容量單位。石之下有斗,之後又有人作了新的讀音和第二個寫法,變成了「擔」,借用了肩挑的作量度單位來作代表。首先便寫成「擔」然後把部分讀音轉成「擔」。

其實是因為兩種量度單位的問題。石是源自重量單位。而重量單位轉化成容量單位,於是便改了讀音和寫法,以免兩者混淆。既然兩者是分開,便不能夠把容量單位的「擔」用回重量單位的「石」。因為那是引起混淆。到了中古的時候,作為容量單位的「石」已不存在,最高便成為斗,所以在中古的時候,書多數都是用石音。到了明末清初的時候,「擔」又走回來,因為又用回「擔」作量度單位。清末再重新肯定了「擔」是一容量單位而寫成「石」。

我又要講讀音問題,去到明末清初,所有人都是認為雅音為「石」,而俗音為「擔」。其實那是兩個不同意義,不同意義的時候便不同的讀音。官祿是用重量單位,所以我認為應該讀「石」。到了清末,反而廢了重量單位,而保留容量單位。於是把所有讀音定為「擔」。這是普通話發生的情況,全都轉成讀「擔」。但是讀做「石」或「擔」,是各地都不同的。有些地方是繼續用「石」音,有些地方是用「擔」音。廣東話是一貫讀「石」,從來沒有停止用「石」,而沒有用「擔」。廣東是保留了「石」讀音的地方。我年少時每一個老師都是讀「石」。官二千石而沒有人讀「擔」。在明末清初,廣東話依然讀「石」,證據是很明顯。倫文敘寫那首詩是這樣的「天生一隻又一隻,三四五六七八隻。鳳凰何少鳥何多?啄盡人間千萬石」那是不是數到一百隻便寫完,但他解釋天生一隻又一隻是兩隻,「三四」是十二隻,「五六」三十隻,「七八」五十六隻,加起來剛好一百隻。「鳳凰何少鳥何多?」為何那麼少鳳凰,為何有那麼多鳥。啄盡人間千萬石,如果一讀「擔」那便不押韻。這是流傳在廣東幾百年的故事,證明廣東從來都是讀「石」,現在想跟普通話讀「擔」,所以我是堅決否認的。

即時聊天室:http://goo.gl/ToDqof

謎米香港 www.memehk.com

Facebook:www.facebook.com/memehkdotcom

以萬用揭示板融入國小三年級「公升和毫公升」單元對學童學習成就之影響研究

為了解決容量單位 的問題,作者黃于玲 這樣論述:

本研究目的在探討以萬用揭示板融入國小三年級「公升和毫公升」單元,對學童學習成就與學習動機的影響,並瞭解不同程度的的國小三年級學童在「公升和毫公升」單元所採用的解題策略是否有所差異。研究者採質量混合設計,以自編的測驗蒐集量化資料,以半結構式晤談蒐集質性資料,隨機選取臺南市安定區某國小兩班共44位學童為樣本,其中男生21位、女生23位。研究者以不等組前後測設計,一班為實驗班接受以萬用揭示板為輔具融入數學教學;另一班為對照班接受實物教學法教學。教學前,實驗班學童接受「數學學習動機量表」前測;教學後,兩班學童皆接受「公升和毫公升成就測驗」,實驗班需再接受「數學學習動機量表」後測。研究分析以 SPSS

21.0 為統計工具,進行描述性統計、單因子共變數分析、成對樣本t檢定等方式分析量化資料,並對實驗班學童進行半結構式晤談蒐集質性資料,研究結果如下:一、國小三年級學童在「公升和毫公升」單元各向度的數學解題表現不同:全部受試者在「公升和毫公升的關係與換算」向度表現最佳,在「認識1公升」向度表現最差。二、以萬用揭示板融入數學教學與實物教學法進行比較,實驗班學童在「公升和毫公升成就測驗」的表現顯著優於對照班。三、實驗班接受以萬用揭示板融入數學教學後,其在「數學學習動機量表」的前、後測表現上有顯著差異。四、從質性的晤談中,發現實驗組中不同程度的國小三年級學童在「公升和毫公升」單元各向度所採用的解題表

現有差異:高分組與中分組學童皆已建立1公升之量感、能正確閱讀題目並理解題意、能明確了解公升和毫公升的關係,但中分組學童於換算過程中容易出錯;低分組學童對於容量大小較無概念、對題目文意閱讀較弱,對於公升和毫公升的換算全憑感覺作答。高分組學童對「公升和毫公升的計算」題型解題過程非常熟練,但中、低分組學童容易漏掉比大小的算式或忘記寫單位。

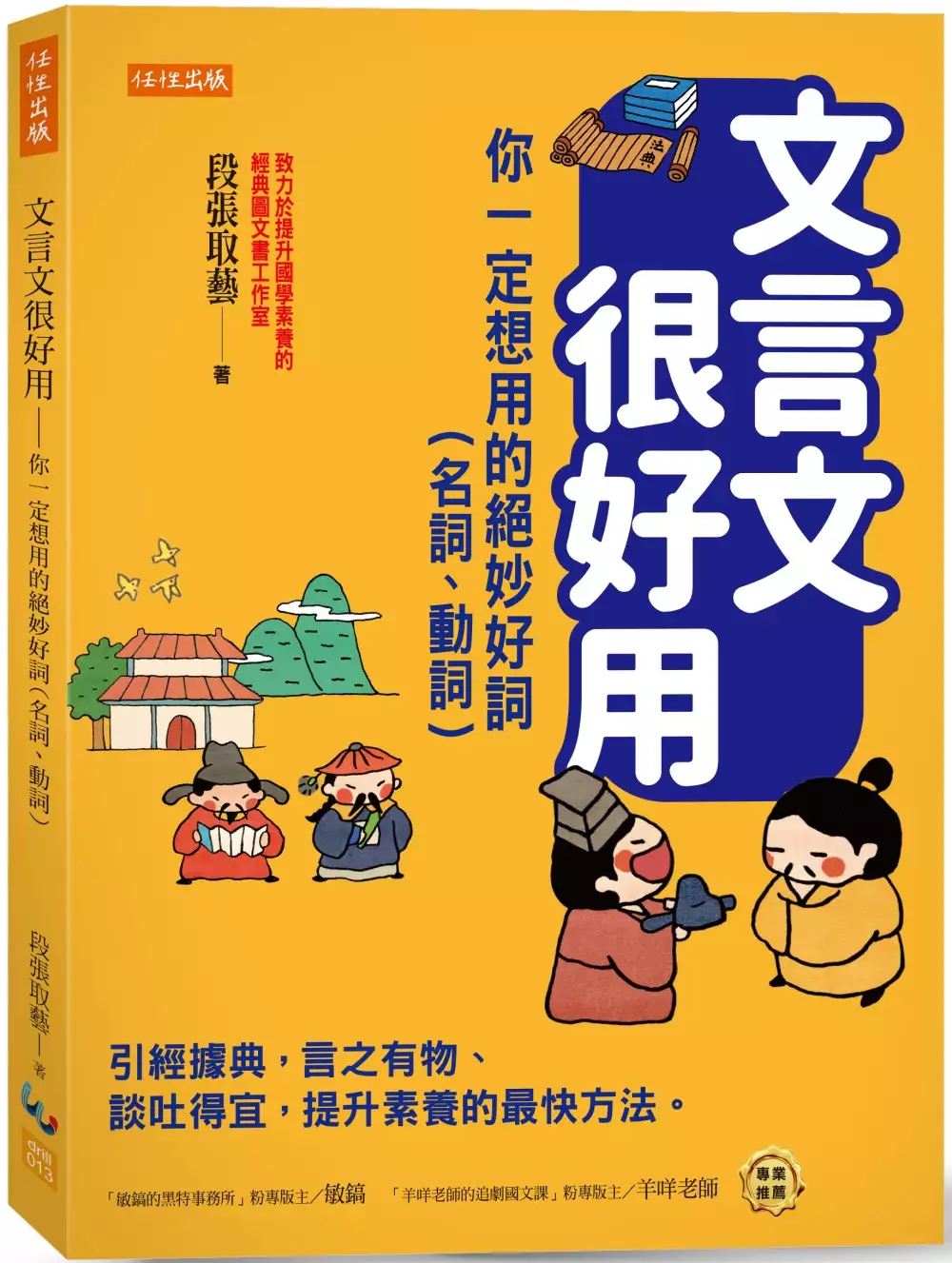

文言文很好用-你一定想用的絕妙好詞(名詞、動詞):引經據典,言之有物、談吐得宜,提升素養的最快方法。

為了解決容量單位 的問題,作者段張取藝 這樣論述:

◎荳蔻年華、桃李年華、半老徐娘,都是形容女人年紀,用哪個會得罪人? ◎知識分子必學五經和六藝,分別是指哪些知識和才能?開車和算命也得學。 ◎想要文筆生動,你得用「動」詞,「採取○○的動作」沒有人味、毫無誠意。 ◎用十觴不醉代替暢飲,用食肆描述飯館,這樣下筆,食記立刻洋溢文藝氣息。 本書由創立超過10年,專門提升國學素養的段張取藝出版社主編, 用圖文搭配,加上重點字解說,從例句、翻譯到應用, 讓文言文不再像外星文一樣難懂, 讀完後你馬上能引經據典,言之有物、談吐得宜, 更是領略文學之美、提升素養的最快方法。 ◎談吐得宜的人,會使用正確

的名詞 名詞分為常見名詞和專有名詞,想談吐得宜,你得正確使用專有名詞, 像是適合用在社交場合的金蘭之交、青梅竹馬, 或是祝賀生日必用的詞語:束髮、弱冠、不惑、知天命, 什麼時候用,大家馬上對你印象深刻,你知道嗎? 名字是最常見的名詞,光看對方名字,像是伯、仲、叔、季這幾個字, 你能判斷他在家排行老幾嗎?能從對方名字猜測父母對他的期待嗎? ◎文筆生動的人,「很會」用動詞 用來描述人或事物變化的詞,就是動詞, 文言文最有趣的,就是同樣一個字(動詞),卻有多種意思,例如: 走,可以是快、也可以是慢;慢的叫行走,快的

叫走筆。 聞,可以是用鼻子(聞到),也可能是用耳朵聽 (聞名)。 指,可以用來針對方向,更是罵人不帶髒字的經典用法(千夫所指)。 謝,對方是跟你道謝,還是道歉(謝罪)?敬謝不敏的謝是? ◎了解成語的由來典故,作文(和做人)一定得高分 為什麼用知音來形容最懂你的朋友?這來自《伯牙鼓琴》的故事。 自相矛盾、揠苗助長、掩耳盜鈴……出自哪些典故? 看完原文內容和翻譯,寫作文時,就不怕用錯;社交時,流露你談吐不俗。 本書共兩冊,一共收錄143個常用字詞,639句古文翻譯, 文末還有文言文用法的實地測驗,現代人該懂的絕妙好詞(動詞和名詞), 就在這一本當中

。 名人推薦 「敏鎬的黑特事務所」粉專版主/敏鎬 「羊咩老師的追劇國文課」粉專版主/羊咩老師

資訊不對稱:需量競價之實證研究

為了解決容量單位 的問題,作者潘立剛 這樣論述:

本研究利用212位高壓用電戶於2018-2019年間,每小時用電量及需量競價資料,探討用戶是否會為了提高報酬而去衝高基準用電量。本文依據用戶調整報價及得標的狀態,將用電日進行分類後,使用固定效果模型分別估計用戶轉移生產時段及拉高短時間內用電量的效果。在轉移生產時段方面之實證結果顯示,在調低報價且成功得標的情況下,用戶於基準用電日之平均用電量較平時高出3.99%契約容量單位,而在未調低報價但得標的情況下,用電戶之平均用電量幾乎與平時無異,顯示用戶會以轉移生產排程的方式,將用電時段集中於特定時期後,再以調低報價的方式來增加得標機率。另外在拉高短時間內用電量方面,研究結果發現用戶於基準用電日內皆存

在異於平時的用電波動,其中以調低報價且得標的情況下效果最強,而在得標但未調低報價的情形下效果最弱。最後,本研究發現金屬製品製造業在三種基準用電日標記方法下所估計出的用電波動皆遠大於其他行業別。

容量單位的網路口碑排行榜

-

#1.儲存容量測量標準| Seagate 支援台灣

為了準確理解磁碟機的真正容量,您需要知道用於表示容量的測量基本單位(二進位或十進位)。導致對磁碟機容量誤解的另一個因素是BIOS 限制。許多舊式BIOS 對它們可以支援的 ... 於 www.seagate.com -

#2.世界上甚麼容量單位最大? - iso 8601

容量單位 換算表. ... 長度單位換算表,單位換算表公式,重量單位換算表,面積單位換算表,壓力單位換算表,容量單位換算表,扭力單位換算表,數學單位換算表,體積單位換算表, ... 於 sex1014013.pixnet.net -

#3.電腦的記憶容量單位

另一個比MB還大的單位是G,1GB相當於1,024M(正確的數字是1,073,741,824 bytes),也就是大約十兆個位元組。目前電腦的記憶體容量約16MB,硬碟機容量約850MB,而一片光碟片 ... 於 163.28.10.78 -

#4.體積單位換算,單位換算,單位轉換

體積單位換算. 從: 公升(liter) [l,L], 公升(liter 1901-1964), 立方公寸[dm^3], 立方十米[dam^3], 立方米(cubic meter)[m^3], 公合(deciliter,0.1公升) ... 於 tw.bestconverter.org -

#5.一小口也能當單位?讓伊麗莎白一世看不下去的野蠻傳統 - 泛科學

因為他父親的父親的父親的父親,也就是蕭邦的祖宗,在法國賣過紅酒。 波蘭作曲家弗雷德里克.蕭邦,他的姓氏來源於容量單位Chopin。圖/時報出版提供. 於 pansci.asia -

#6.容量單位換算

容量. 數量: 由. 立方米, 升, 毫升. 轉至. 立方米, 升, 毫升. 單位漢英對照表. 於 www.kwuntung.net -

#7.Azure 範疇中的彈性資料對應- Purview

資料對應計費. 資料對應容量單位, 作業/秒輸送量, 儲存體容量(GB). 1, 25, 2. 2, 50, 4. 3, 75, 6. 4, 100, 8. 5, 125, 10. 6, 150, 12. 7, 175, 14. 於 docs.microsoft.com -

#8.素慧老師的個人教學網站| Ch1 電腦的基本認識

1-4電腦容量單位換算. (一) 由於電腦內部是採用2進制,每一筆資料皆以位元的形式記錄在記憶體中,因此. bit(位元):為最小的儲存單位. 於 www.hlbh.hlc.edu.tw -

#9.世界上甚麼容量單位最大? - 11201

容量單位 換算表. ... 長度單位換算表,單位換算表公式,重量單位換算表,面積單位換算表,壓力單位換算表,容量單位換算表,扭力單位換算表,數學單位換算表,體積單位換算表, ... 於 sex1014025.pixnet.net -

#10.消委會:超市食品不同包裝以不同容量單位展示易令消費者混淆

無論實體店或網上購物平台不同包裝的同一貨品採用不同重量/容量單位作展示的情況。資料圖片. 消委會收集4間大型連鎖超市共12類預先包裝食品的價格 ... 於 std.stheadline.com -

#11.變壓器容量單位KVA和KW的區別與換算 - 壹讀

一般來說,電力系統的容量主要用視在功率來描述,也就是說單位用kVA;其中的有功功率部分用於電動機、轉化為機械能而做功,這部分有功功率單位就用kW來 ... 於 read01.com -

#12.記憶體容量常用的單位

一個字﹙Word﹚會用到8個bit的空間,也就是一個byte﹙位元組﹚,這也是目前儲存裝置常用的基本單位,並且常用大寫的「B」來簡稱。 儲存裝置得容量都很大,高達數千上萬 ... 於 host16.tyjh.tyc.edu.tw -

#13.電池容量單位換算方法 - 人人焦點

電池容量單位有毫安時mAh,安時Ah和kW.h這幾個常見的單位,在計算電池容量公式中,常常用C代表電池的容量,即代表所有類型單位容量的,是一個代數。 於 ppfocus.com -

#14.冷水壺的容量是多少?要怎麼做才能知道?

教材重點:用容量單位「公升」進行實測. 班學生姓名:. 一、將各容器裝滿水,倒滿每個1 公升的量杯,數數看,共有幾公升? 於 priori.moe.gov.tw -

#15.資料表示法

組)、MB(百萬位元組)、GB(十億位元組和TB(兆位元組)來表示記憶體的容. 量,實際容量單位如下表所示:. 單位. 容量. 1 Byte. 8 bits. 1KB. 210 Bytes = 1024 Bytes. 於 greatbooks.com.tw -

#16.食物學實驗考試(麵食及一般常用重量容量單位換算) - Quizlet

Start studying 食物學實驗考試(麵食及一般常用重量容量單位換算). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 於 quizlet.com -

#17.電腦的儲存單位知多少? KB、MB、GB、TB - 蟲之森

您對電腦儲存的單位了解多少?4G的隨身碟容量到底有多大? 在下以較容易了解的方式介紹較常見到的單位,讓您更了解電腦的基本單位。 於 ckevin66.pixnet.net -

#18.變壓器容量單位KVA? - 知識答案

S^2=P^2+Q^ 你可以理解負載為純阻抗時,變壓器的有功功率。 另外,如何根據以KVA作單位的變壓器產量,計算出變壓器的臺數呢? 將負載的大小除以變壓器容量 ... 於 www.ltimp.com -

#19.容量單位搜尋結果- 教育百科| 教育雲線上字典

升、石,皆為古代容量單位。一石相當於一百升。以升量石指用小的容器測量大的容量。比喻以淺陋的思想揣度高深的道理。《淮南子.繆稱》:「使堯度舜則可,使桀度堯,是 ... 於 163.28.84.215 -

#20.毫升(ml)、立方公分(c.c.)如何換算? - 黃大偉理財研究室

毫升(ml)是『容量』或『液體的體積』的計量單位,英文為milliliter, 縮寫ml,又稱為公撮,相當於立方公分。 ✓ 1公升=1000毫升;. 於 davidhuang1219.pixnet.net -

#21.体积和容量计量单位换算器 - IP查询

体积和容量计量单位换算器. 长度 · 功率 · 面积 · 体积和容量 · 功、能和热量 · 压力 · 温度 · 重量. 可实现在线立方米(Cubic meter)、公石(hectoliter)、十 ... 於 qq.ip138.com -

#22.[數學] 常見的單位換算 - :: 痞客邦::

長度單位(十進位): 公里(km)、公尺(m)、公寸、公分(cm)、毫米(mm) 1公里=1000公尺=100000公分1公尺=100公分=1000毫米1公分=10毫米1公尺=0. 於 leestar2013.pixnet.net -

#23.容量單位表 | 容量單位換算 - 旅遊日本住宿評價

容量單位 換算,大家都在找解答。計算工具|分類目錄· 體積及容量換算. 容量單位表. 毫升/公撮(mL/c.c)、公升/升(L)、液盎司(英國)/安士(英國)(oz.tr)、液盎司(美國)/安 ... 於 igotojapan.com -

#24.小五的體積、容積與容量 - 康軒學習雜誌

由於容量、容積和體積的單位多達5種(毫升、公升、公秉、立方公分、立方公尺),其之間的換算共有10種,所以孩子要弄清楚各單位之間的換算關係並不容易,待孩子學過容量、 ... 於 www.top945.com.tw -

#25.容 量 單 位

能利用間接比較或個別單位實測方法比較不同容器的容量。 N-1-15. 3-n-14, 能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升 ... 於 mail.tku.edu.tw -

#26.長度、重量、容量、面積單位轉換器&換算表(網站) | 痞凱踏踏

線上單位換算工具-長度、重量、容量、面積單位轉換器&換算表(網站). Ad. online_conversion_tool 推薦好用的ToolsKK線上單位換算器,使用方法非常簡單,只要輸入你 ... 於 www.pkstep.com -

#27.滴妹也錯!ml不唸「莫」 網揭正確唸法

多數台灣人對於容量單位毫升(ml)都習慣唸成「莫」、或「more」,但正確唸法應是mil。有網友就在PTT發文,發現連知名英語教學YouTuber「滴妹」都唸錯 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.盎司、磅、英里美國的度量衡系統為什麼跟其他國家不一樣?

公制單位有公尺、公升、公克3種基本單位,美制單位則完全沒有。當美國衡量容量,他們會用盎司、杯、品脫、夸脫和加侖。一加侖等於4夸脫,又等於8 ... 於 www.cw.com.tw -

#29.英制容量單位一覽{Equivalent Volume Measures} - 入境隨食 ...

英制單位因為不是以十進位,不習慣的話很難計算不同容量、重量等單位的換算。 假設說有一份食譜說要加¼杯的蘋果醋,可是你量杯剛好被鄰居借去 ... 於 cuisinelocal.pixnet.net -

#30.常用度量衡單位換算表 - 經濟部標準檢驗局

經濟部標準檢驗局常用度量衡單位換算表. 體積(容量). 法定度量衡單位. 非法定度量衡單位不建議繼續使用(以往用法或其他國家使用單位). 毫公升或毫升」公升或升| 營造 ... 於 www.bsmi.gov.tw -

#31.容量單位:民間也有一種以"升"為計量單位的方法 - 華人百科

民間也有一種以"升"為計量單位的方法,一升是一鬥的十分之一,一升米就是4000克,也就是8市斤(16兩=1斤)。過去人在沒有標準度量衡的基礎上,發明了這種以容量來測量 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#32.容量單位 - 海词词典

單詞容量單位的詞典定義。@海詞詞典-最好的學習型詞典. 分享单词到:. 以上內容獨家創作,受著作權保護,侵權必究. 今日熱詞. 燃煤发电上网电价市场化改革- ... 於 dict.cn -

#33.容積單位 - 中文百科知識

容積(volume)是指容器所能容納物體的體積。固體、氣體的容積單位與體積單位相同,而液體的容積單位一般用升、毫升表示。容積和體積有著密切的聯繫,計算方法是一樣的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#34.体积、容量单位换算计算器- 宏算

可进行各种体积、容量单位制的换算。 支持以下单位制: 立方米(m³)、公石(hl)、十升(dal)、升(l) 或立方分米(dm³)、分升(dl)、厘升(cl)、毫升(ml) 或立方厘米(cm³)、 ... 於 www.numkit.com -

#35.(滿199出貨)容量單位演示器單面帶磁性正方體厘米立方塊 ...

... 的哦||【物流暴力】 營業時間AM 10:00--20:00 感謝各位水水大大們的耐心閱讀~~ 購買(滿199出貨)容量單位演示器單面帶磁性正方體厘米立方塊體積演示1L透明容量. 於 shopee.tw -

#36.1 TB 資料儲存空間究竟多大? - Dropbox

1 TB 儲存空間等於1000 GB 資料,相當於8 支128 GB 容量的智慧型手機 ... 提及資料儲存空間時,系統經常以TB 為單位,但日常檔案多為GB 或MB。所以1 TB 究竟是多少GB ... 於 www.dropbox.com -

#37.容量單位表計量單位列表 - Mspk

毫法(mF),容量單位(28.413立方公分) Fluid Ounce (28.413 cm3) 電工基礎5-常用計量 單位 的換算- 每日頭條. 常用單位換算表. · DOC 檔案 · 網頁檢視體積(容量) ... 於 www.dolaanlar.xyz -

#38.體積和容量單位轉換器 - RakkoTools

立方米[m ^ 3]. 立方公里[km ^ 3]. 立方厘米[cm ^ 3]. 立方毫米[mm ^ 3]. 升[L l]. 毫升[mL]. 加侖(美國)[加侖(美國)]. 夸脫(美國)[qt(美國)]. 於 zh-tw.rakko.tools -

#39.容量单位换算表_360搜索

体积单位换算表立方米(m3) 升(L,dm3) 立方厘米(cm3,ml,C.C) 立方英尺(ft3) 立方英寸(i... 体积和容量计量单位换算器可实现在线立方米(Cubic meter)、公石(hectoliter)、十 ... 於 m.so.com -

#40.何謂電池容量?-RST汎武- 能源用電、安全節能整體解決方案

A. 簡介. 電池性能的重要性能指標之一是電池容量,它表示在一定條件下(放電率、溫度、終止電壓等)電池放出的電量,即電池的容量,通常以安培·小時為單位(簡稱,以AH ... 於 www.rstpower.com.tw -

#41.KB、MB、GB儲存裝置的容量單位@ ∵ 雲淡無痕風過處

KB、MB、GB儲存裝置的容量單位電腦裡面有許多可以儲存資料的裝置,例如:硬碟、軟碟、光碟等具備永久儲存功能的裝置,以及主記憶體、快取記憶體等暫時儲存裝置。 於 john680073.pixnet.net -

#42.對照表-常用度量衡,體積(容量)單位換算表@ 沾醬油的部落格

對照表-常用度量衡,體積(容量)單位換算表對照表-常用度量衡,體積(容量)單位換算表小編因為工作上關係, 自行繪製的規格表, 有需要的人請自行取用! 於 spencer581026.pixnet.net -

#43.容積單位換算|ToolsKK線上工具網

線上重量換算工具,能夠快速轉換容積與質量單位,包含了毫升(Milliliters)、公升(Liters)、液量盎司(Fluid Ounces)、品脫(Pints)、杯(Cups)、夸脫(Quarts)、 ... 於 www.toolskk.com -

#44.讀取/寫入容量模式- Amazon DynamoDB

使用隨需模式的資料表提供相同的單位數毫秒延遲、服務水準協議(SLA) 承諾,以及DynamoDB 既有的安全性。您可以為新的與現有的 ... 於 docs.aws.amazon.com -

#45.太位元組(t(容量單位))

太位元組(Terabyte),計算機存儲容量單位,也常用TB來表示。1TB=1024GB=2^40位元組。 基本介紹. 於 www.newton.com.tw -

#46.計量單位列表

OZI, 英美液量,容量單位(28.413立方公分), Fluid Ounce (28.413 cm3) ... KGW, 以重量計算每公斤之價格(抗生素單位), Kilogram weight. 於 cuswebo.trade.gov.tw -

#47.01容量公升與毫升(毫公升).pdf

結合生活經驗,引導學生觀察生活中容器使用的容量單位,由具體教學(透過實際. 操作,用量杯測量容器的容量,引導學生發現1 公升━1000 毫公升,理解公升及. 於 www.ncyu.edu.tw -

#48.容量單位換算表

容量單位 換算表. 公撮. 公升. 英液盎司. 美液盎司. 美液品脫. 英加侖. 美加侖英蒲式耳美蒲式耳. 1. 0.001. 0.0352. 0.03382. 0.00211. 0.00022 0.00026. 0.00003. 於 www.mmh.org.tw -

#49.容量單位- Ping Blog

電腦的最小單位為Bit (位元),以下是所有數量單位的說明與其英文全名:. 1 Byte = 8 Bits 1 Kilobyte (KB) = 1024 Bytes 1 Megabyte (MB) = 1024 KB 於 pingfed.gitlab.io -

#50.儲存容量單位:Bit, Byte, KB, MB, GB, TB , PB, EB, ZB, YB 分享

... 天正好玩了一個測驗腦容量的無聊遊戲,也藉此瞭解了更多儲存容量的單位。 電腦的最小單位為Bit (位元),以下是所有數量單位的說明與其英文全名:. 於 blog.miniasp.com -

#51.JS數據容量單位轉換(kb,mb,gb,tb) - IT閱讀

JS數據容量單位轉換(kb,mb,gb,tb). 2018-09-03 254. lob 8位機str pre rec pan span 電子var. JS代碼如下:. var size = '8164674'; function bytesToSize(bytes) { if ... 於 www.itread01.com -

#52.容量單位表 - 線上工具

mL/c.c L oz.tr(UK) oz.t(US) pint(US) gal(UK) gal(US) bushel(UK) bu... mL/c.c 1 0.001 0.0352 0.03382 0.00211 0.00022 0.00026 0.00003 0.00... L 1000 1 35.196 38.8148 2.11342 0.21998 0.26418 0.0275 0.02... oz.tr(UK) 28.4123 0.02841 1 0.96075 0.06005 0.00625 0.00751 0.00078 0.00... 於 www.ifreesite.com -

#53.各類電價表及計算範例 - 台灣電力公司

適用生產或非生產性質用電場所,契約容量未滿100 瓩者. 非時間電價. 單位:元. 分類. 夏月. (6 月1 日至9 月30 日). 非夏月. (夏月以外時間). 於 www.taipower.com.tw -

#54.容量單位換算毫升與公升- YouTube

容量單位 換算毫升與公升. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute ... 於 www.youtube.com -

#55.容量單位

百升公制液體或體積容量單位,等於100升: A metric unit of liquid capacity or volume equal to100 liters. 容量單位一種液體容量單位,相當於一大酒桶的三分之一或42 ... 於 tw.websaru.info -

#56.容量單位表 :: 容量單位換算 - 泰國住宿訂房推薦

容量單位 換算,計算工具|分類目錄· 體積及容量換算. 容量單位表. 毫升/公撮(mL/c.c)、公升/升(L)、液盎司(英國)/安士(英國)(oz.tr)、液盎司(美國)/安士(美國)(oz.t)、 ... 於 entry.anthailand.com -

#57.79.關於容量單位之換算,下列何者錯誤?(A)1 公升等於1000 ...

關於容量單位之換算,下列何者錯誤? (A)1 公升等於1000 毫升 (B)1 立方公尺等於1000 立方公分 (C)1 立方公尺等於1000 公升 (D)1 立方公分等於1 毫升。 於 yamol.tw -

#58.對容量單位“升”知多一點點

3. 據此讓學生學習在同等長度下,不同長度單位的表達方法和體積計算及不同單位之間的體積關係。 1 dm = 10 cm. 1 L (升)= 1 (立方分米) = 1000 ... 於 mathsbuddy.hku.hk -

#59.容量單位- 教育百科| 教育雲線上字典

單位 換算 · 1. 公升(L) · 2. 分公升(dl) · 3. 毫公升(ml 或c.c.) ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#60.容量單位英文 - 查查綫上辭典

容量單位 英文翻譯: capacity unit…,點擊查查綫上辭典詳細解釋容量單位英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯容量單位,容量單位的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#61.體積及容量單位換算 - ECTools

體積及容量單位換算 · 公制: 立方公尺(Cubic Meter)、立方公里(Cubic Kilometer)、立方厘米(Cubic Centimeter)、立方毫米(Cubic Millimeter)、公升(Liter)、毫升( ... 於 www.ectools.xyz -

#62.單位換算表

單位換算表適用於Netscape 4.0以上版本. 長度單位換算. 公分, 公尺, 公里, 市尺, 臺尺. 吋, 呎, 碼, 哩, 國際浬. 容量單位換算. 公撮, 公升, 英液盎司, 美液盎司 ... 於 www.mold.net.tw -

#63.你知道多少容量單位?KB、MB、GB、TB、PB、EB、ZB、YB ...

電腦上計算檔案大小的單位,我們常常可以看到KB、MB、GB這些,但這些單位底下代表著什麼含義,且GB後的單位是什麼呢?TB大家可能都不陌生,PB也有不少人知道, ... 於 blog.xuite.net -

#64.79. 關於容量單位之換算,下列何者錯誤?(A)1 公升 ... - 題庫堂

79. 關於容量單位之換算,下列何者錯誤?(A)1 公升等於1000 毫升(B)1 立方公尺等於1000 立方公分(C)1 立方公尺等於1000 公升(D)1 立方公分等於1 毫升。 於 www.tikutang.com -

#65.容量单位 - IBM

容量单位 是为了确定使用软件产品时是否符合其许可证而度量的特定数量。在某些情况下,容量单位也用于根据软件产品的使用量来计算费用。即,容量单位是在许可证使用报告 ... 於 www.ibm.com -

#66.一毫升(ml)等於一立方公分(c.c.)?兩者體積單位可以直接 ...

毫升(又稱公撮),Milliliter(縮寫為ml),千分之一公升(0.001 公升),也等於0.0338 盎司(oz),容量(Volume)的測定單位。 於 aissue.com -

#67.石(容量單位) - Wikiwand

維基百科,自由的百科全書 ... 石 ( ㄉㄢˋ ) ,或作儋、擔,是中國和日本古代容積單位,一石=十斗,通常用來量米。中國古代官員是以米、麥等糧食當作薪俸的,故有郡守兩 ... 於 www.wikiwand.com -

#68.電容量換算器 - DigiKey

使用Digi-Key 的電容換算表和換算器,快速在代碼、電容值與電容量單位之間轉換,包含pF、µF、nF、F。 於 www.digikey.tw -

#69.能源名詞解釋- 台灣科技媒體中心

常見用於能源容量/發電量單位大小的描述,例如裝置容量或機組的發電量。 ... 常以MW為單位;談論總體性的能源例如全國年度發電量、預期發展再生能源 ... 於 smctw.tw -

#70.關於蓄電池容量單位的轉換問題,電池容量AH和KWH怎麼換算

kwh是一種電zhi量單位,千瓦時”,表dao示一千瓦功回率的蓄電答設使用一小時消耗的電量。 ah是衡量蓄電裝置容量的單位,學名:“安培小時”,表示蓄電裝置在 ... 於 www.betermondo.com -

#71.容量_百度百科

电池容量是指电池存储电量的大小。 电池容量的单位是“mAh”,中文名称是毫安时(在衡量大容量电池如铅蓄电池时,为了方便 ... 於 baike.baidu.com -

#72.電容量的單位是什麼? - 雅瑪知識

電容量單位是什麼. 電容符號是C, 容量單位是F, μf P 換算關係是10的6此方。 電容的大小單位是什麼? 毫法(mF)、微法(μF)、納法(nF)和皮法(pF) ... 於 www.yamab2b.com -

#73.计算机容量单位换算计算器

计算机的内存容量通常是指随机存储器(RAM)的容量,是内存条的关键性参数。 ... 系统对内存的识别是以Byte(字节)为单位,每个字节由8位二进制数组成,即8bit(比特, ... 於 www.jisuan.mobi -

#74.行動電源的額定容量是什麼?詳細解說一整篇。But別說了..小R ...

電池容量顧名思義就是你的行動電源的電池的容量,單位為安培小時(Ah)或毫安培小時(mAh)。10000毫安培時的18650鋰電池容量代表你的行動電源是由3節 ... 於 www.rainbow88shop.com -

#75.臺灣電力公司營業規則

裝置契約容量照用戶設置之用電器具總入力千伏安(KVA) 數訂定契約容量。 ... 二、電動機之容量,如係以馬力為單位者,即以其標示之馬力數為準; 如 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#76.電腦儲存容量單位:Bit, Byte, KB, MB, GB, TB , PB, EB, ZB, YB

電腦儲存容量單位:Bit, Byte, KB, MB, GB, TB , PB, EB, ZB, YB. 2012/09/12 17:54 瀏覽20,433 |回應0 |推薦0 ... 於 city.udn.com -

#77.為什麼行動電源標示了電池容量,又要另外標示額定容量?

電池容量的意思是指行動電源電池的容量,單位是安培小時(Ah)或毫安培小時(mAh),一般來說,行動電源以內建3.7V 的18650 鋰電池最為常見,也就是 ... 於 www.yesgud.com -

#78.儲存容量單位

儲存容量單位. 1 Kilobyte (KB) =2 10 =1,024 ≒1,000 =10 3. 1 Megabyte (MB) =2 20 =1,048,576 ≒1,000,000 =10 6. 1 Gigabyte (GB) =2 30 =1,073,741,824 ... 於 yes.nctu.edu.tw -

#79.拉斯特(重量單位元元,榖物容量單位元元,鯡魚計數單位)英文

拉斯特(重量單位元元,榖物容量單位元元,鯡魚計數單位)英文怎麼說,拉斯特(重量单比特元,榖物容量单比特元,鲱鱼计数单位)中文是什麼意思? 於 www.3du.tw -

#80.容積換算/體積換算問題 - Toolbxs

一立方公尺1000公升、一公升1000立方公分、一立方公尺等於一公秉。不論你是想換算立方公尺、立方公分、公升、或是公秉,你只要將你想要換算的容積單位/體積單位的 ... 於 toolbxs.com -

#81.世界上甚麼容量單位最大? - Pelikan 4001

容量單位 換算表. ... 長度單位換算表,單位換算表公式,重量單位換算表,面積單位換算表,壓力單位換算表,容量單位換算表,扭力單位換算表,數學單位換算表,體積單位換算表, ... 於 uwi1014503.pixnet.net -

#82.【食材容量單位換算】絕對實用的懶人包

【食材容量單位換算】絕對實用的懶人包 ... 首先先替自己購入一台料理電子秤! ... 別小看網路上大家公佈的食譜,這些成功看似好吃的食譜可不是空穴來風的! 於 pamfood.pixnet.net -

#83.65ah等於多少毫安:65000mah(容量單位) - 爵士範

65ah等於多少毫安:65000mah(容量單位)分享:65ah約等於65000mah,這裡的a指毫安,h是hour的縮寫,即小時。ah的全稱叫做安培小時,是用來計算一個 ... 於 m.jueshifan.com -

#84.六、計量單位 - 關港貿單一窗口

英美液量, 容量單位. ( 28.413 立方公分). Fluid Ounce (UK). (2.841306 x 10-5 m³). FOT. 呎. Foot. FRM*. 框, 架子, 套. Frame. FUT*. 一呎(俄國長度單位) Fut. 於 webfile.customs.gov.tw -

#85.[資訊小知識] 電腦容量大小KB、MB、GB、TB

電腦容量大小的認識,才能明確知道自己需要多大的容量, 或是知道剩下多少空間可以使用。 先認識兩個單位bit (位元) , 電腦最小單位Byte (位元組) ... 於 ittoos25.pixnet.net -

#86.L代表什麼單位,L是什麼單位符號? - 迪克知識網

升在國際單位制中表示為l,其次級單位為毫升(ml)。升與其他容積單位的換算關係為:1l=1000ml=0.001立方米=1立方分米=1000立方厘米。 於 www.diklearn.com -

#87.虹牌乳膠漆5加侖裝可以漆幾坪?加侖和公升換算

加侖(gallon)是英美度量衡的一個容量單位。同時是液體和乾量的容量單位,但兩者的容量略有不同。傳統英美度量衡的容量單位有分成「液量」和「乾量」兩 ... 於 u7search.com -

#88.什麼是KiB、MiB、GiB、TiB[回列表] - 富基電通

[硬碟容量單位分辨]. 硬碟容量有分為以1000位元組或用1024位元組的計算方式,. 若用1000位元組計算的單位為KB、MB、GB、TB; 若用1024位元組計算的單位 ... 於 www.afastor.com.tw -

#89.常用單位換算 - 阿曼達生活

容量 對算表1公升=1000c.c. (毫升、ml) 1杯(註) =240c.c. =16大匙1大匙(湯匙) = 於 amanda641.pixnet.net -

#90.容量換算表- 量測知識

公撮(ml.) 公升(l.) 營造升 日升(台升) 英液溫司; (Emp.ons) 1 0.001 0.00097 0.00055 0.0352 1000 1 0.96575 0.55435 35.196 1035.47 1.03547 1 0.57402 36.4444 於 www.measuring.org.tw -

#91.(可開台灣發票)體積單位容量單位演示器體積容積計算1L ...

2021年11月超取$99免運up,你在找的(可開台灣發票)體積單位容量單位演示器體積容積計算1L 小學數學教具教學儀器就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠, ... 於 www.ruten.com.tw -

#92.比存儲容量單位GB更大的單位還有這麼多個,運營商送我1BB ...

計算機存儲容量單位,一般用字節(Byte)、千字節(KB)、兆字節(MB)、吉字節(GB)、太字節(TB)、拍字節(PB)、艾字節(EB)、澤它字節(ZB,又稱皆字節)、堯它 ... 於 kknews.cc -

#93.unit of capacity - 容量單位 - 國家教育研究院雙語詞彙

容量單位. unit of capacity. 以unit of capacity 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 電機工程, unit of capacity, 容量單位 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#94.TB,GB,MB,kB,B等存储容量单位转换在线计算器_三贝计算网

本计算器用于快速计算TB,GB,MB,kB,B等存储容量单位之间转换值。1TB=1024GB,1GB=1024MB,1MB=1024kB,1kB=1024B。 於 www.23bei.com -

#95.免費線上單位換算

用於貨幣、重量、體積、質量、時間、距離等單位之間轉換的互動式計數機. 於 www.convertworld.com -

#96.容量單位換算練習 | 蘋果健康咬一口

容量單位 表. 毫升/公撮(mL/c.c)、公升/升(L)、液盎司(英國)/安士(英國)(oz.tr)、液... 美蒲式耳(bu). 請按 ... 於 1applehealth.com -

#97.公合- 容量單位 - 藥師家

公合,亦稱分升,是容量計量單位。符號為dL。1公合=0.1公升=100毫升。參照[編輯].立方厘米·立方米·加侖·公升·品脫.參考[編輯].^曾正明主編.实用金属材料 ...。 於 pharmknow.com -

#98.長度單位換算- 在線體積和容量轉換計算器

體積和容量單位換算 · 公制 · 立方千米(km³) · 立方米(m³) · 立方分米(dm³) · 立方厘米(cm³) · 立方毫米(mm³) · 升(l) · 分升(dl) ... 於 tc.unithelper.com