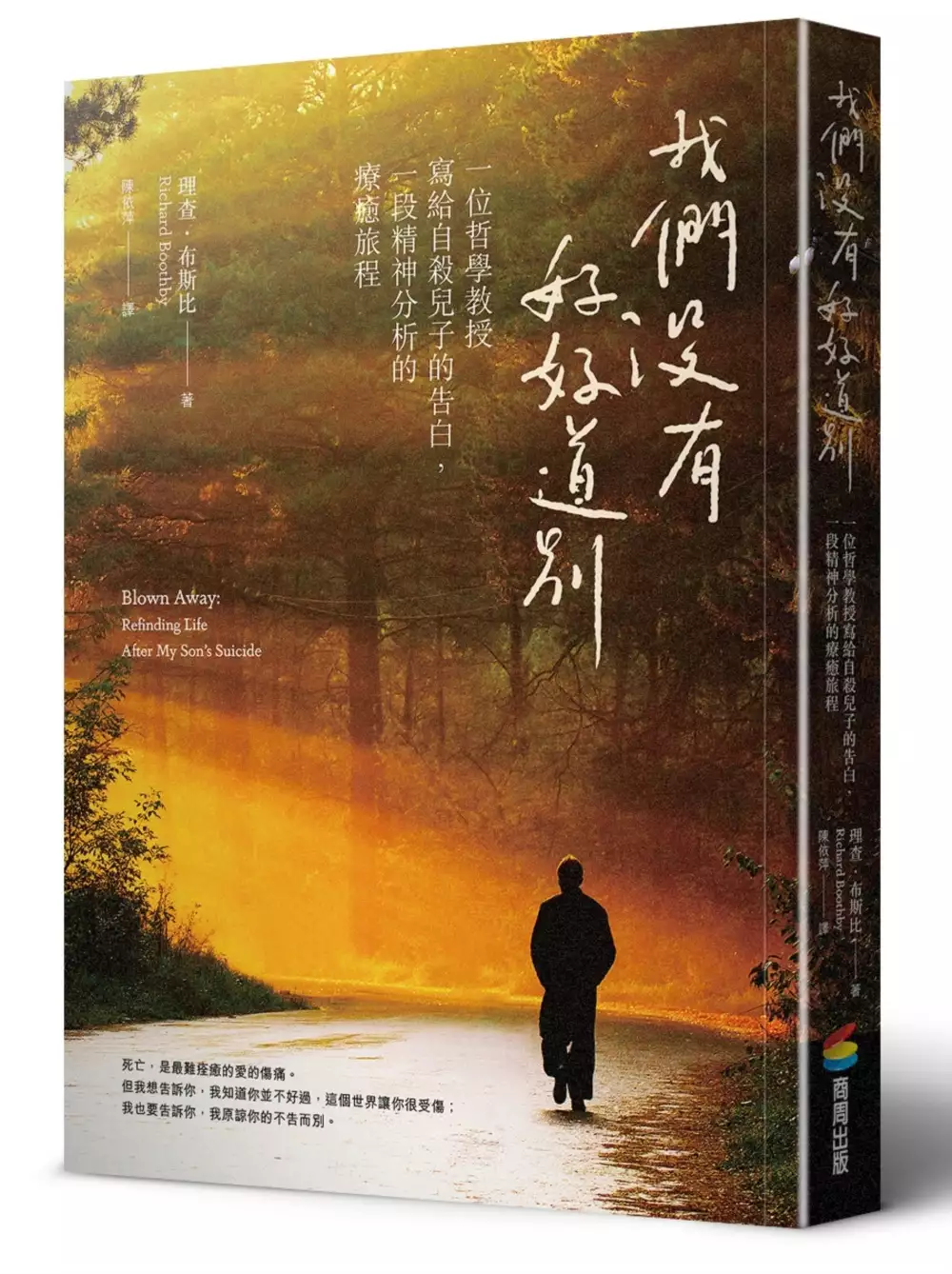

容忍例子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RichardBoothby寫的 我們沒有好好道別:一位哲學教授寫給自殺兒子的告白,一段精神分析的療癒旅程 和熊秉明的 關於羅丹:熊秉明日記擇抄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站免排隊:一般入場容忍博物館門票- 洛杉磯也說明:举个例子,一个句子会帮助游客做出有无偏见的展览。我毫不怀疑的是博物馆为小学生及教育工作者做出项目和培训计划。不过,对于家庭过来一起参观,这个地方需要考虑游戏 ...

這兩本書分別來自商周出版 和雄獅美術所出版 。

國立政治大學 東亞研究所 王韻所指導 陳宥喬的 一「媽」各表:兩岸媽祖信仰交流再檢視 (2020),提出容忍例子關鍵因素是什麼,來自於媽祖信仰、媽祖聯誼會、兩岸交流、政教關係、宗教統戰。

而第二篇論文中山醫學大學 護理系長期照護碩職專班 邱怡玟所指導 莊甯珺的 地方認同與生活適應之相關性研究:以長期照顧機構住民為例 (2020),提出因為有 長期照護機構、住民、地方認同、生活適應的重點而找出了 容忍例子的解答。

最後網站考試沒教的事---- 第四則--挫折容忍力( 值得一看喔~~!! ) - 新 ...則補充:這兩個例子說明了為何芬蘭的教育在近年來成為世界各國爭相取經的楷模 因為芬蘭教育專注在初等教育的投入以及重視「雪中送炭」,而不對優勢學子 ...

我們沒有好好道別:一位哲學教授寫給自殺兒子的告白,一段精神分析的療癒旅程

為了解決容忍例子 的問題,作者RichardBoothby 這樣論述:

死亡,是最難痊癒的愛的傷痛。 如果說我們走不出死亡的喪慟,最難熬的不是誰消失不見了, 而是他無處不在,在記憶和日常中都變得更加鮮明。 本書是一個父親的懺悔錄,是一位哲學教授在兒子死後經歷的漫長重建之路,他透過精神分析試著理解為什麼事情會走到這一步。從執著於解開兒子自殺丟給他的一連串難以回答的問題,到檢視內在真實的自己,最終能夠面對生命最難以承受的失去,接受生命中的種種未知。 ------------------- 十五年前的事了,感覺卻像十五分鐘前。 十五年前的那個深夜,理查接到前妻的電話——他們二十三歲的兒子奧利弗自殺了。他知道這一天遲早會來,因為過去大半年他看著兒子陷入毒癮的黑暗世界,

只是他未曾預料到消息來臨時心會這麼痛。他失去一個他毫不猶豫會為之付出自己生命的東西。 兒子死後,他像著了魔似的想要弄清楚他到底為什麼會自殺,以及當初如果自己做了什麼不同的決定,是否有可能阻止憾事發生。 他找上了心理分析師,不是因為他也出現自戕的念頭,而是因為他亟欲知道為什麼會發生這種事。他想要理解兒子在想什麼,也想要理解自己。其實他對心理分析並不陌生,他本身是一位哲學教授,主要研究正是心理分析理論以及現代哲學的交會點。 經過多年的悲傷與探索,事情開始變得有些不同。他似乎重拾了生活,重新認識了自己。而他的平靜與重生來自於接受他不知道也無法知道的事,很多結果是他這個終身追求知識與理解的哲學教授也無

法明白的;他從純粹的理性計算轉而更能夠容忍和擁抱不確定性。 兒子的生與死,引領他看見愛的奧義。首先是允許自己卸下罪惡感;重點不在於放過自己,而是放下對方。接著是承認悲傷,悲傷會把人掏空,卻也讓我們更能夠承載他人的情感。最終則是接受生命中種種未知,沒必要為了活下去,用唯美的幻想遮蓋內心缺口,而是要能夠擁抱這些傷,換個方式理解那些永遠無法預知的事。 ◎以精彩故事搭配絕妙文筆,帶我們與作者一同走過悲慟的心路歷程,迎向能從悲傷中獲取的智慧和成長。──暢銷作家Thomas Brockelman ◎本書以穿透靈魂的力量,描述失落與奇蹟般重獲新生及創造力的過程。作者述說面對兒子成癮及自殺的艱難歷程,從一

開始深深揪住讀者的心,力道隨著書頁疊加。這是在面對喪慟後餘生的主題上,我看過最打動人心的作品。對於曾遭遇不幸的人來說,這本書是撫慰心靈的獻禮。──多倫多大學特聘教授Mari Ruti ◎繼奧古斯汀《懺悔錄》之後最具哲思突破的回憶錄。布斯比帶領讀者從面對難以言說的失去,走向正視死亡以活出真實人生的反思。他把絕望的心情化為帶給讀者心靈昇華的作品。──知名作家Todd McGowan ◎極其感人……故事敘述鮮明精闢,將會動搖你對生死的看法。對我便是如此。──紐約市羅賓斯醫療機構院長C. Edward Robins ◎這位世界一流的拉岡思想哲學家,因喪子悲劇被迫重新檢視自己人生的點點滴滴,以及原

先對於知識、愛、死亡,甚至神的根本信念。讀者將從中獲得體悟,重新看待生命中真正重要的事。──新墨西哥大學特聘哲學教授Adrian Johnston ◎本書是一面黑色鏡子,映射出主觀性的內心結構,以及心理創傷如何助人化解無法直視的心魔。書中流露極其懇切的情感,是一本能打動世人的好書。──慕尼黑哲學院教授Dominik Finkelde ◎一口氣讀完,彷彿被這偉大的愛之作刺穿心頭而一顫。非讀不可,它將牽動你內心最深處的情感和精神體驗。──俄亥俄州立大學榮譽退休教授Walter A. Davis ◎布斯比以優美曉暢的行文,記述他在精神分析過程中所探索的複雜真相──在每段回憶中遭遇的痛苦失落,能通往與

兒子和自己更深層的連結。本書刻畫精神分析過程的要義,極其觸動和啟發人心。──新紐澳良伯明罕精神分析中心培訓與督導分析師Molly Anne Rothenberg ◎這是本優秀好書,讀起來宛如杜斯妥也夫斯基的悲劇作品。──喬治城大學哲學教授Wilfried Ver Eecke

容忍例子進入發燒排行的影片

#爸媽做什麼 #物理博士 #車庫創業 #物理

#爸媽做什麼 做了這麼多集, 這是Lara第一次採訪爸爸🙂也是我第一次採訪斜槓創業者😎

認識CJ是從 #行行出老母 podcast的節目聽到的, 當時後邊聽邊點頭, 感覺每句話都好認同啊!雖然CJ的理科背景跟我這個文科人完全不一樣, 他是清大物理系、交大物理所畢業、英國杜倫大學博士還入選英國基金會30位30歲以下優秀科學家....以為這樣的👨🎓物理博士講話應該會像Sheldon Cooper一樣摸不著邊際, 但是沒想到他卻在podcast裡面大聊孔子😆 薛丁格的貓😻這個例子也被CJ講得很有趣~

.

Lara不禁想到, 其實小時候我是非常喜歡💫天文、物理的。小三的暑假我幾乎是三天兩頭就到當時家附近的長安圖書館借天文科學書📚, 8,9歲的我即使啃著生硬的文字, 也覺得黑洞是一個好夢幻的世界, 希望有一天自己可以成為科學家或是天文學家~但是, 我的美夢就在國二的時候就硬生生的被當時的物理老師給剝奪了👨🏫🙅♂️....因為這位老師覺得, 班上只有兩個人, 那兩位資優同學才能與他對話....🥺

.

不過如果只是物理博士的單一身份, 可能還不足以讓Lara動機強烈到主動要求認識對方😌😂因為除了物理的專業外, CJ 有不同的創業, 從將老房子裡做現代手搖飲、再改造成有米其林三星甜點師傅進駐的餐廳; 還經營文創市集、更繼續延伸專業創做APP, 最重要的還是第一次的APP得獎、第二次的APP則得到科技公司全額投資!(在創業的人都知道, 有好的idea很容易、想辦法開始製作也不難、但是要募資還得到全額投資, 根本比登天難啊!) 因為有許多 #車庫創業 的經驗, 而且在不同的行業, 就讓Lara馬上產生了一個 #一定要介紹給我們的大小朋友們 的念頭!

.

這一集我們在一個連隔間的水泥牆都還沒砌好的空屋裡錄製, 回音真的比較大, 要請大家包涵!但是選擇這個地點是有原因的。採訪的這一天, Lara特地帶著兒子一起去, 因為我希望他能認識 #真實的世界。這個場地是CJ 家的50年眷村老屋, 正在裝潢成米其林甜點餐廳。是想一下, 如果有一天朋友約你去一家裝潢精緻的餐廳吃飯, 走進去的時候有人會驚嘆、有人覺得燈光柔和很舒服, 但是沒人會想到, 在這一片絢麗之前, 也是鋼筋水泥。我希望孩子能親眼看到從零到有的過程, 而不是將周遭的一切當成理所當然, Before/After的照片出現時, 大家只會著眼在結果的美麗, 而忽略了一切都是從水泥開始的....

.

如果願意容忍一下較大的回音, 這一集絕對會讓你對 #物理 有不同的認識喔~跟孩子一起看影片吧~🤗🤗

**********************************

🎯🎯🎯

從多語繪本到國際視野, Lara隨著孩子年齡的增長, 希望他們能與世界的連結越來越多。課堂上的時間有限, 每週一次把複雜的國際時事簡化成5歲小孩都能聽得懂的文字!

**

🌎在台灣跟世界接軌的兒童國際觀課程招生中

🔥#5月23日台中講座暨北歐神話故事工作坊

🔥#6月26日台南俄羅斯文化體驗工作坊

.

📺YOUTUBE #5歲都要懂的國際觀

👇👇

http://yeslara.com/yt

.

🎙podcast『 5歲都要懂的國際觀 』

想從哪一個平台聽podcast? 自己選:

👇👇

https://yeslara.com/podcast_平台

一「媽」各表:兩岸媽祖信仰交流再檢視

為了解決容忍例子 的問題,作者陳宥喬 這樣論述:

本研究旨在探討台灣媽祖廟聯誼組織在兩岸宗教交流的角色和影響力,同時釐清中共利用媽祖信仰進行對台統戰的目的和機制。以鎮瀾宮成立的台灣媽祖聯誼會為研究對象,本研究藉由深度訪談發現,國內近20年逐漸興起的媽祖聯誼會成為大中型媽祖廟爭奪象徵地位的新場域,而入會的廟宇亦從中爭取該廟的神聖和世俗利益,體現了聯誼會開拓南北的「媽祖緣」及伴隨的人情壓力。在「信仰搭台,經貿唱戲」的宗教治理思維,中國境內近20年亦出現多個含省市級以下的媽祖文化交流協會,多點對接台灣各媽祖廟聯誼組織,兩岸媽祖信仰交流出現組織化、制度化的趨勢,強化了兩岸媽祖信仰社群「核心-邊陲」的生態體系。綜覽近20年的兩岸媽祖信仰交流,本研究認

為這已形成一個跨海峽的「媽祖文化產業複合體」,這個共生關係由兩岸地方政府、媽祖廟團體和旅行業者組成,他們幾乎聯合壟斷各種形式的交流。本研究以統戰是維持中共政權正當性的視角切入,從「正當化理論」衍生出「整合」、「吸納」、「動員」、「排擠」與「分化」5種統戰策略,描繪中共利用媽祖信仰在兩岸施展哪些統戰作為,並驗證中共對台宗教統戰的最終目標,是透過在深度參與兩岸交流的跨海峽社群內部進行「大宣傳」,以維繫中共的執政正當性。現有文獻多提及中國宗教團體是中共統治的工具,卻忽略了在大格局下台灣行為者的主體性。本研究認為,台灣廟宇在交流過程中具有潛在放大或縮小中共統戰效果的能力。從台灣宮廟頭人的交流經驗重構和

詮釋當中,本研究得以推斷台灣媽祖廟聯誼組織在應對中共統戰攻勢,成為民主社會的破口或堤防,可能取決於宮廟頭人在交往過程掌握多少主動權及風險意識。

關於羅丹:熊秉明日記擇抄

為了解決容忍例子 的問題,作者熊秉明 這樣論述:

這本環繞羅丹雕塑所投射出來的種種思考,文筆優美,思想精闢。 每一頁,都是熊秉明思想的雕塑。可以細水長流,逐頁慢讀,也可盍興乎來,隨意翻檢。享受他豐沛的文采與藝術的洞見! 他既是思想的、藝術的、人文的,更是文學的、情感的。 雖然,日記書寫於二十六至三十歲間,是熊秉明的青春冊頁;然而,今日再看,依舊新意盎然,是一本穿越時空,屬於所有人的哲學散記。 《關於羅丹—熊秉明日記擇抄》這本新書,是熊秉明在雄獅圖書出版近40年經典好書《關於羅丹—日記擇抄》(1983)的新編版。熊秉明(1922-2002),這一位集哲學、文學、雕塑、繪畫、書法修養於一身的藝術家與教育家,2002年

過世。2022年是熊秉明的百歲誕辰,雄獅圖書藉以新編此書,來紀念這一位卓越的智者。 1982年,熊秉明開始於《雄獅美術》月刊連載〈關於羅丹——日記擇抄〉。這是他將自己四、五十年代在法國學習雕刻的記錄,有關羅丹的部份擇抄出來,主要是以法國雕塑巨匠羅丹為中心,但也含蓋省思東西方的美學、哲思、神學等範疇,例如他說: 「中國人很容易嘲笑西方人的宗教信仰,嘲笑他們給神賦予了人的形象,嘲笑他們的天使長著鳥翅,神長著大鬍子,其實應該說,西方人把人提昇到神的神聖層次去,正像我們給雲烟、林泉賦予崇高神秘的意義。」(〈艾瑪神父〉P43) 就這一段話,他點出了西方肖像畫與中國山水畫的核心要義

。西方肖像畫(或塑像)主要在於呈現人的神聖面容──「存在意志」的倔強:尊嚴、肅穆、光明、廣大,超越生死的永在與神性的面容。而中國山水畫旨在表現胸中之丘壑,追求的是理想的、反樸歸真的境界。 在本書中,他甚至也以原始哲學與神話,來觀看古今中外的雕塑藝術,在探究「生死」之「天問」上,有何精湛的呈現。他在〈梁代墓獸〉一文說: 「梁代的獅具有一個沉重龐然的形體,長著短短的硬翅,四爪穩立在地,張開大口向天,挺圓了胸,勾卷了尾,凌然、巍然,渾淪浩瀚,變成一個迷離的玄學的符號。……此非獅子的金獅子立在古帝王的墓側,在生與死的邊界上,在茫茫的曠原上,欲明死生的究竟,流露神存神滅的困惑。這超獅子的

獅子吼使山川震搖,日星欲墜,使一千五百年之後的我們歡喜、愀愴、憔悴、戰慄。在中國雕刻史上,這『天問』式的狂歌實在是奇異的一幟。這裏不溫柔敦厚,不虛寂澹泊,沒有低眉的大慈大悲,也沒有恐嚇信男善女的怒目,這透徹的叫喊是一種抗議,頑強而不安,健康而悲切,是原始的哲學與神話。」 熊秉明在1983年,榮獲法國教育部頒發學院棕櫚騎士勳章,可見他在法國教學領域的卓著貢獻。身為一位教育家的他,非常重視啟蒙年輕人的思想。他在序中說:「書中的一些想法和經驗,可能對於現在年輕的藝術朋友有一點用處,就算這用處是極微吧!也或許他們會覺得過時了,可笑了!」 這是熊秉明謙虛之詞,這本書不會過時,即使出版近四

十年,其引人認識藝術真理與生命存在之本質的經典之言,是超越時空、歷久彌新的,永恆迴蕩於每位讀者的心海中。 ★關於羅丹的重要性 熊秉明於書中清楚點出,羅丹在每一作品中注入濃厚的思想性。在他以前的雕刻是紀念碑、紀念像,是裝飾庭院、宮室、教堂的形體。它的社會任務、政治任務、裝飾任務先於藝術表現。到了羅丹時,雕刻忽然變成表現思想的工具,個人抒情的工具,藝術表現占了首位。 ★「羅丹是一切。」 詩人里爾克說:「羅丹是一切。」關於這一點,熊秉明引領讀者看出,「羅丹以雕塑讓我們看見人世可悲可喜可歌可泣可愛、可怖的種種相,讓我們看見生命的真實和藝術創造的意義。」(〈「他是一切」〉

P35) ★羅丹在雕刻史上承先啟後的關鍵性 熊秉明說:「寫現代雕刻史的人把羅丹放在第一頁,但要把他當作現代雕刻家的第一人,又總有些不便。我想可以這樣說吧,他的浪漫主義是十九世紀的,但他把雕刻揉成詩,為未來的雕刻家預備了自由表現的三維語言;他把『行走的人』省略了頭,削減了雙臂,這是後起的現代藝術家大膽扭曲人體,重造人體,以及放棄人體的第一步。」(〈後記〉P289) ★如何欣賞羅丹的作品 (1)應置在室內讓人走近靜觀、冥想 熊秉明認為羅丹的雕刻不適合放在戶外,不屬於外光,應放在室內讓人走近靜觀、冥想。他提出大多數羅丹的作品都浸在一種慘淡的氣氛裏,如果容忍外

光,也只能是巴黎長冬的那一種陰霾佈天。他說: 「『地獄之門』被放在美術館的花園裏,陽光照在那些扭曲掙扎的軀體上,我覺得怪異,而且荒謬。就像掀開一塊大石,讓陽光照進螞蟻的深穴。我想應該在冷月下欣賞『地獄之門』,或者像羅丹欣賞希臘雕像那樣,擎了燭火去看。」(〈巴爾札克立像〉P161) (2)在人的肉體上,看見生與死 就女體而言,熊秉明提起,維納斯和夏娃,是西方描寫女體的兩個題材,也是西方對女體的兩種看法,維納斯來自希臘思想,屬於理性的又是享世的;夏娃則來自基督教教義,是宗教恐懼塑造的形象,帶有原罪,她在世間是被貶的,她的肉體將要受難。熊秉明說:「羅丹的『夏娃』不但不是處女

,而且不是少婦,身體不再豐圓,肌肉組織開始鬆弛,皮膚組織開始老化,脂肪開始沈積,然而生命的倔強鬥爭展開悲壯的場面。在人的肉體上,看見明麗燦爛,看見廣闊無窮,也看見苦澀慘澹,蒼茫沈鬱,看見生,也看見死,讀出肉體的歷史與神話,照見生命的底蘊和意義,這是西方文化所特有的,也是西方雕刻靈感的泉源。」(〈肉體〉P139) ★這一本書不僅止於談羅丹。它還是一本教引導如何「看」藝術的書。 (1)藝術與宗教的關聯 熟悉藝術史的熊秉明,在寫作方式上,擅長舉合適的例子來做比較說明。以羅丹與梵谷的藝術為例,熊秉明提出不可忽視他們二人的宗教情操。他說:「激烈的宗教感,使他們對生命對藝術都看得

極嚴肅。藝術與生命不可分。獻身教會有一定的象徵意義,忽略這一點便不能透徹地了解他們,也就不能充份了解西方文化許多重要關鍵。」(〈艾瑪神父〉P43) (2)藝術與哲學的關聯 「羅丹的雕刻固然有強烈的存在意志的顯現,卻並不表現靜止的意志,抽象的意志,而是描寫存在意志的實踐經歷。從『塌鼻子的人』(1864)開始,不,可以更推早、從『艾瑪神父』(1863)、『父親的像』(1860)開始,每一座人體,每一尊肖像都負載著可以讀得出來的史跡。里爾克講到羅丹的男性肖像時,說︰『一個人的全部生命都走入面孔上。』」(〈生存意志〉P285) (3)藝術與神學的關聯 熊秉明說:「雕

刻不是一套思想系統,但如果能轉化為一套思想系統,那麼第一條命題應該是:『我存在。』」他又說:「生存意志的倔強,這倔強提升到尊嚴、肅穆、光明與廣大的層次,存在躍進到超越於生命之上的永遠存在。那就是神的形象,一切神的通性。」(〈生存意志〉P285) 這意謂著人在生命旅程中,在可喜可歌可泣可愛可怖的種種生命之相中,為了愛,不斷克苦的煉淨與升華,然而一旦逾越或超脫(pass over),順服天意,同天行健, 便能死而復活。而雕像所要呈現的,就是與神合一,人神同在的形象。 (4)神像與佛像之寂然常住的表情 在本書中熊秉明談到:「希臘古典期的神,北魏隋唐的佛,則只是凜然岸然的『存

在意志自體』。那些面孔上絕無生活的痕跡,誰能說出佛像所表現的是幾歲的釋迦牟尼?雕刻家所要顯示的不是勞瘁於生老病死,被時間磨蝕刻鏤的肉軀,而是證真如的金剛法身,出離煩惱,寂然常住,不增不減。如果說有表情,那是一種『純存在』的恬然;說是無情也可以,要是一種太上的無情。由這恬然中,無情中瀰漫出意志主體的大自在。」(〈生存意志〉P286) 熊秉明六十歲在本書的今註說:「現在回想起來,這個時期我逐漸了解羅丹之後,布爾代勒、麥約之後的現代雕刻,但所偏愛的仍是『表現生存之強度』的作品。」接著他又說:「近代雕刻中也有表現生存之脆弱的,像傑克梅第;也有表現形體之柔軟的,像阿爾普、勞朗斯;也有表現形體之輕

盈浮動的,像卡爾達……我當時都不能接受,認為違反雕刻的特質。」(〈生存意志〉P287) 這段話,在主觀上,點出他對雕塑藝術形式的偏好,但也是一種客觀的藝評,提出了雕刻的特質是有一個標準與衡量。他認同的是「表現生存之強度」的作品。他舉出好的雕刻有以下特質: (1)堅強的存在的力量 「凡好的雕刻都表現一種堅強的存在的力量。通常批評一件雕刻不好時,必用『軟』、『站不起來』、『站不穩』一類的話。」(〈生存意志〉P284) (2)「有力的內在的衝動」 「雕刻的最基本的特質就是要塑造一個堅實的,不可摧毀的形體。觀者似乎能看到叔本華所說的『生存意志』。叔本華說︰『身體是客觀化

的意志』,這意志正是羅丹所謂的『有力的內在的衝動』。」(〈生存意志〉P284) 名人推薦 鄭麗君(文化部前部長、青平台基金會董事長): 「藝術是心靈的自由展現,不是因為自由才創作,而是在創作中生命得以自由開展。本書不僅書寫羅丹,作者更通過羅丹的創作精神,帶領我們深刻思考藝術、生命與思想,反思自身所處的世界。」 鄭治桂(留法藝術家/藝術評論): 「作者寫作日記並不為了發表,然而深邃而細緻的文字卻並非隨筆,而句句透露深沉的思考。東方文明的浸染,從哲學出發的文學,是那樣地深刻且淺明地宣敘對藝術的感動與驚奇、思索與觀察,而羅丹,在他的青春歲月中,喚醒了他深蘊的藝術靈魂,啟

發了他對於人性與情感,對於古典和浪漫,對於堅硬的石塊和柔軟的黏土,和所有抽象的思維和具體的物質之間的辯證,與里爾克所說的『羅丹是一切。』」

地方認同與生活適應之相關性研究:以長期照顧機構住民為例

為了解決容忍例子 的問題,作者莊甯珺 這樣論述:

中文摘要 Ⅱ英文摘要. Ⅲ第壹章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的 5 第三節 研究問題 5 第四節 名詞定義 6第貳章 文獻探討 8 第一節 長期照顧機構發展與現況 8 第二節 地方認同 20 第三節 生活適應 23 第四節 人口學特質與地方認同、生活適應之相關研究 28第参章 研究方法 35 第一節 研究架構 35 第二節 研究對象 35 第三節 研究工具 37 第四節 信度與效度檢定 38 第五節 資料收集過程 39 第六節 資料處理與分析 41 第七節 研究倫

理 42第肆章 研究結果 43 第一節 機構住民基本資料 43 第二節 地方認同量表得分情形 45 第三節 生活適應量表得分情形 48 第四節 基本資料與地方認同、生活適應之差異 51 第五節 基本資料與地方認同、生活適應之相關性 59第伍章 討論 63 第一節 人口學特性和健康狀況基本資料 63 第二節 地方認同、生活適應 67 第三節 人口學特性與地方認同、生活適應差異之探討 69第陸章 結論與建議 72 第一節 結論 72 第二節 建議 73 第三節 研究限制 77參考文獻 78 中文參考文獻 78

英文參考文獻 86附錄一 研究問卷 89附錄二 問卷授權使用同意書 91附錄三 專家效度名單及服務單位 92附錄四 機構同意書 93附錄五 研究倫理審查計畫許可書 94

容忍例子的網路口碑排行榜

-

#1.大專女學生對約會暴力容忍度及影響因素之研究

大專女學生對約會暴力容忍度及影響因素之研究—以台北某商業技術學院為例. 論文名稱(外文):, The Dating Violence Tolerance and Its Influence Factors of Female ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#2.容忍-查詢- 元照出版, 月旦知識庫

容忍,月旦知識庫-文獻檢索站,提供期刊、論著、教學案例、學位論文檢索查詢服務,是學習研究、實務工作的好幫手! 於 lawdata.com.tw -

#3.免排隊:一般入場容忍博物館門票- 洛杉磯

举个例子,一个句子会帮助游客做出有无偏见的展览。我毫不怀疑的是博物馆为小学生及教育工作者做出项目和培训计划。不过,对于家庭过来一起参观,这个地方需要考虑游戏 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#4.考試沒教的事---- 第四則--挫折容忍力( 值得一看喔~~!! ) - 新 ...

這兩個例子說明了為何芬蘭的教育在近年來成為世界各國爭相取經的楷模 因為芬蘭教育專注在初等教育的投入以及重視「雪中送炭」,而不對優勢學子 ... 於 www.ntpta.org.tw -

#5.Bear 除了是熊的意思,還有其他六種動詞用法,一起學起來!

英文有許多可以當名詞也可以當動詞的字,但意義卻時常大相徑庭,bear 就是其中一個例子。 ... 容忍」某個狀況。 I can't bear to see my cat in pain. 我不 ... 於 tw.blog.voicetube.com -

#6.國泰證券APP當機為首例!證期局:要研擬中斷零容忍措施

... 日指出,券商APP當機為國內首例,已對國泰證券提二大要求「要確實改善、妥為處理投資人申訴」,證期局也將研擬中斷零容忍措施,至於是否開罰, 於 www.chinatimes.com -

#7.他總會找到有好東西吃的地方, 甚至他還懂得親自下煮讓你 ...

... 例子再推論開去, 我們身邊原來有很多種類的朋友, 就好像購物朋友喇、 上班朋友 ... 容忍不了, 他真的不適合做自己、甚至成為任何人的朋友; 但是不知為何,最起初你 ... 於 www.instagram.com -

#8.作業風險管理分論及案例彙編

定義、作業風險容忍度及作業風險管理環境。 (二). 對於風險管理策略以及相關政策與施行準則之訂定、修改. 與定期覆核,銀行 ... 於 www.ba.org.tw -

#9.醫療暴力零容忍,讓藥事人員防疫工作更安心有保障-桃園市 ...

衛生局長王文彥表示,截至昨(15)日為止,國內累計59例確診,其中桃園市有11例確診,列管中的居家隔離人數為39人。政府針對肺炎防治採推動採檢網及 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#10.零容忍- 維基百科,自由的百科全書

《零容忍》由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝製,選取16個案例,採訪紀檢監察幹部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾140多人。 2022年1月13日 ... 於 zh.wikipedia.org -

#11.對網絡“三俗”要零容忍(清朗未成年人網絡環境②)

對網絡“三俗”要零容忍(清朗未成年人網絡環境②). 本報記者 祝佳祺. 2021年08 ... 今年3月,浙江省杭州互聯網法院辦結全國首例未成年人網絡保護民事公益 ... 於 cpc.people.com.cn -

#12.《COVID-19》 與感染治療比較! 中國的零容忍政策是一種成本 ...

中國自10月中旬以來,中國31 個省中有19 個省(超過全國的一半)有確診案例發生,雖只發生700多例有確診,但在北京的零容忍政策,以及為了北京冬奧, ... 於 www.genetinfo.com -

#13.風險評估觀念與實務

度風險評估範例1份。 ... 項目之情境及影響,就其主要風險項目分析風險等. 級,以及風險處理之現有控制機制決定殘餘風險,. 再就不可容忍之殘餘風險採行新增對策並據以選定. 於 www.dgbas.gov.tw -

#14.容忍的英文翻譯

容忍 的用法和樣例:. 例句. 這種嚴重罪行今日是不能容忍的。 Such enormities would not be tolerated today. 我不明白她怎麽能容忍他[忍受他的虐待]。 於 dict.cn -

#15.<懺悔> 辭典檢視- 教育部《國語辭典簡編本》2021

字詞:懺悔,注音:ㄔㄢˋ ㄏㄨㄟˇ,釋義:佛教上本指請對方容忍、寬恕自己的過錯。後泛指悔過。[例]他在神父面前懺悔從前所犯的錯誤。 於 dict.concised.moe.edu.tw -

#16.胡適〈容忍與自由〉:我年紀越大,越感覺到容忍比自由更重要

舉例來說,各國為了降低交通運輸產生的碳排放量,正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率,過去不被看好的氫能,於近年來也逐漸受到關注 ... 於 www.thenewslens.com -

#17.胡適:容忍與自由──諒解別人的見解

在政治思想上,在社會問題的討論上,我們同樣的感覺到不容忍是常見的,而容忍總是很稀有的。我試舉一個死了的老朋友的故事作例子。四十多年前,我們在 ... 於 www.cw.com.tw -

#18.化學防治後仍請民眾配合落實孳生源清除,孓不容忍抗登革!

... 容忍抗登革! 分享至. 臺南市截止今日下午4點經疾病管制署研判確診28例登革熱確診病例,目前累積病例為158例,其中仁德區新增15例、東區新增11例、安南 ... 於 health.tainan.gov.tw -

#19.臺中市國小高年級學童自我概念與挫折容忍力關係之研究

挫折容忍力是現代學生必須具備的能力之一,一直以來國內外學者皆針對. 挫折容忍力進行多項案例研究,這背後支持建構挫折容忍力的理論,一研究者. 大致分 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#20.低情境溝通模式、 不確定性容忍度與生活適應的關聯李亮儒

國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系碩士論文。 黃思懿(2014)。《基於跨文化溝通之移民華語教材建構:以台灣北部之家. 庭文化為例》 ... 於 www.comm.fju.edu.tw -

#21.醫療暴力與糾紛的因應與防治

醫療暴力零容忍~. 醫療暴力與糾紛的因應與防治. 社會工作室李國隆. 1. Page 2. 前言. 2 ... 例行提醒、夜行結伴. 警民聯防. 隱匿標的物. 專業關係緊張的醫護. 人員不再與個案 ... 於 www.nurse.org.tw -

#22.釋字第689 號-全國法規資料庫 - 法務部

... 容忍之界限,該跟追行為即屬有正當理由而非在系爭規定處罰之列。對於多數意見為 ... (三)初步實例演練可以嘗試以簡單的例子說明。因為愛慕而尾隨,如被尾隨的人表達 ... 於 law.moj.gov.tw -

#23.歐盟執委會主席:不會容忍對烏克蘭、印太地區侵略

這項談判於2017年、小馬可仕的前任杜特蒂(Rodrigo Duterte)總統執政期間陷入停滯。 范德賴恩以俄羅斯入侵烏克蘭為例,強調安全合作的必要性。她指出,俄 ... 於 www.cna.com.tw -

#24.孓不容忍!臺南規劃登革熱孳清及稽督大隊嚴格落實社區 ...

發稿單位:衛生局發稿日期:112年7月31日臺南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診23例本土登革熱確診病例,目前累積本土病例為691例,今日23例分布狀況為東區8例, ... 於 www.gov.tw -

#25.林揆:政府展現毒品「零容忍」態度持續加強緝毒反毒

衛生福利部表示,台灣捐血運動已發展40餘年,每年熱心挽袖捐血之民眾超過170萬人,捐血超過200萬袋,挽救無數生命。在過去28年來有24例因輸血感染愛滋之個案,且自102年以 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#26.容忍與自由:打開胡適思想世界的第一扇窗

... 例。在此之後,類似的著作,層出無已,始終是文化出版界的熱門主題。本書借鑑既有的成果,企望有所突破,自呈特色。在卷帙浩繁的胡適著述裡,本書以胡適的思想關懷為 ... 於 www.books.com.tw -

#27.怎么理解胡適的「容忍比自由還更重要」?

... 例子⑾來解釋"行偽而堅,言偽而辯,學非而博,順非而澤以疑眾,殺"。故第二誅可以 ... 不容忍只是不能容忍和我自己不同的新思想和新信仰。一個宗教團體總相信自己的宗教 ... 於 www.rocidea.com -

#28.民法總則:表見代理之意義與類型

實務上常見例子是,本人交付印鑑與相關文件由他人保管,而他人卻以該等印鑑與 ... 容忍授權,是指本人已知他人表示為其代理人,但卻不為反對之意思表示 ... 於 qiming-law.com -

#29.暴力等行為將依刑法究辦請尊重捷運服務人員

... 容忍」,如有同仁遇言語或暴力威脅,一律依刑法送辦,絕不輕縱。 臺北捷運統計 ... 以日前車站發生事件為例,有一酒醉旅客進站搭車未佩戴口罩,因尚未口罩解禁,車站 ... 於 www.metro.taipei -

#30.《雅量》背後的哲學問題--容忍的二三事(初稿) - 點子

從這個例子可以看到,容忍的定義與要求,可能會讓我們導出某些與容忍概念相矛盾的道德判斷。 第二個是「道德容忍的矛盾」(paradox of moral tolerance) ... 於 citizenedu.tw -

#31.台灣民眾政治容忍的分析/ 黃秀端

育程度只能解釋完全容忍與不容忍的群體,但丑三萬纏只對左派不容忍的人,而 ... 例亦皆超過四成。民眾反而較能容忍台獨主張者競選縣市長或民代以及擔任 ... 於 scups.ppo.scu.edu.tw -

#32.胡適<容忍與自由>

文中作者舉了哪些不能容忍異己的例. 子?藉由這些例子說明什麼? 讀者. Page 12. • 最早發表於民國. 四十八年. • 自由中國雜誌創. 刊十週年紀念,. 胡適身為自由中. 國創刊 ... 於 hre.pro.edu.tw -

#33.我手寫我口,我口誦胡適【★詞選★中國文學史選例★ ...

我手寫我口,我口誦胡適【☆詞選☆中國文學史選例☆胡適著作選☆容忍與自由. 打開胡適思想世界的第一扇窗】套書. 作者:. 胡適選註、耿雲志. ISBN:. 08030167. 類別: ... 於 www.cptw.com.tw -

#34.大學生人際挫折容忍力、因應型態與幸福感之相關研究

因此在影響大學生. 之幸福感上,除了人際挫折容忍力以及趨近因應之外,尚有其他的影響因素。例. 如大學生幸福感會受到經濟壓力、社會支持的影響(巫雅菁,2001)、尋求刺激. 於 ir.nptu.edu.tw -

#35.審計準則531A號(TWSA531A) 審計抽樣

4.可容忍偏差或不實表達。 5.母體中預期之偏差或不實表達。 6.分層。 第六條查核 ... 例. 如,查核人員可. 專注查核應收帳. 款餘額較大之客. 戶,以偵查重大. 錯誤之金額 ... 於 www.ardf.org.tw -

#36.零容忍變成殺無赦?賴清德大刀處理性騷綠憂錯殺

... ,卻被高層吃案引爆政壇#Me Too運動,未因民進黨主席賴清德道歉、宣示「零容忍 ... 本土登革熱3個月快破6千例圖解哪些縣市最嚴重 ... 於 vip.udn.com -

#37.國文科 - 人權教育資源中心

... 〈容忍與自由〉界線與戒線. 國文科. 【白恐讀書會社群】臺灣男子簡阿淘. 國文科. 【教科書文本與人權的對話-以新綱第二冊國語文課本選文為例】 從〈容忍與自由〉看反思與人權 ... 於 friendlycampus.k12ea.gov.tw -

#38.交通事故案例宣導-酒駕肇事酒駕零容忍,酒後不開車人生很無價

交通事故案例宣導-酒駕肇事酒駕零 容忍 ,酒後不開車人生很無價,酒後找代駕大墩所關心您. 於 www.facebook.com -

#39.無意見作答之分析:以公民容忍度為例

Title: 無意見作答之分析:以公民容忍度為例. Authors: 伊慶春 · 蘇碩彬. Issue Date: 1993. Conference: 社會科學研究方法檢討與前瞻科際研討會 (台北市 : 中央研究院 ... 於 ir.sinica.edu.tw -

#40.市政府推動酒駕「零容忍」目標專案報告

(二) 立法院院會於108 年3 月26 日三讀通過「道路交通管理處罰條. 例」修正案,說明如下: ... 駕零容忍」之社會共識,為能預防酒後駕車造成交通事故影響民眾. 身體、財產安全 ... 於 www.rdec.taichung.gov.tw -

#41.南市8/4登革熱+34累積818例市府:貫徹執行公權力對陽性 ...

南市8/4登革熱+34累積818例市府:貫徹執行公權力對陽性孳生源零容忍 ... 【勁報記者于郁金/臺南報導】臺南市截止8/4日下午15時經疾病管制署研判確診34例本土 ... 於 news.pchome.com.tw -

#42.大學生政治容忍度之調查研究-以國立臺灣師範大學為例

大學生政治容忍度之調查研究-以國立臺灣師範大學為例. 莊易霖 , 碩士指導教授:董秀蘭. 繁體中文. 一般原則政治容忍度 ; 特殊情境政治容忍度 ; 個人背景因素 ; 家庭 ... 於 www.airitilibrary.com -

#43.容忍是一個獨立的價值嗎? 容忍是自由主義核心價值之一

... 容忍模式,即以群體為單位的容忍,. 這也可以達到宗教不受壓迫的結果。秦力克以十五世紀的鄂圖曼(Ottoman)帝國. 為例,鄂圖曼土耳其人都是回教徒,他們十四到十五世紀間 ... 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#44.美議員倡議炸毀台積電邱國正:國軍怎會容忍

... 容忍這種狀況,只要逾越規範, ... 他並表示,「只是拋出這個想法,這不是最佳策略,只因這是一個例子,當然台灣真的不喜歡這個想法。」. 於 tw.stock.yahoo.com -

#45.童軍活動運用於國中生挫折容忍力影響之研究

童軍活動運用於國中生挫折容忍力影響之研究: 以新北市某國中輔導小團體為例. Front Cover. 2023. Bibliographic information. QR code for 童軍活動運用於國中生挫折 ... 於 books.google.com -

#46.《審計學》

2.(1)增加樣本數,擴大樣本量以減少抽樣風險限額,可能使整體誤差上限小於可容忍誤述金額。 ... 報第八號釋例一),非屬會計原則變動,亦不影響一致性。 (二). 出具保留意見. 於 cpa.get.com.tw -

#47.特別犧牲

相對而言,有容忍義務的犧牲,學理稱為是「所有權的社會義務」,常見的舉例如水土保持法規定的「水土保持義務」 或「土地使用分區管制」。以土地使用分區管制為例,被劃為 ... 於 www.legis-pedia.com -

#48.愛人和容忍差異

另外大多數信徒都很熟悉的一個例子,就是和不信的配偶或家人共同生活,或與不相信的同事共事時,所帶來的挑戰。 在奉獻過的場所,像是聖殿、崇拜的屋宇以及我們自己的住所 ... 於 www.churchofjesuschrist.org -

#49.“零容忍”用韩语怎么说?_考试

例子 :坚持“零容忍”原则,严抓违法犯罪行为。 예: “방역지침을위반하면무관용원칙”이라고하지만, 지금정부가누구에게'무관용' 운운하나? 於 www.sohu.com -

#50.國泰證券APP當機為首例!證期局:要研擬中斷零容忍措施

國泰證券APP當機為首例!證期局:要研擬中斷零容忍措施 ... 國泰證券APP 5日當機一小時,造成投資人無法下單,證期局副局長高晶萍6日指出,券商APP當機為 ... 於 ctee.com.tw -

#51.28 關於法律保留原則之適用,如以食品添加物容忍標準為例

... 容忍標準為例,下列敘述何者錯誤? (A)得由立法者以法律授權主管機關訂定 (B)容忍標準之訂定涉及業者之營業自由與財產權 (C)容忍標準之訂定涉及消費大眾健康之確保 (D) ... 於 yamol.tw -

#52.性騷案延燒吃案風波賴清德再致歉「對加害者零容忍」

... 容忍」,除開除永不錄用之外, ... 例. 2023-09-05 12:31. 4 · 基本工資連8年漲2024年月薪27470元、時薪183元. 於 news.pts.org.tw -

#53.有容忍之心,才是夫妻和睦相處之道

... 例子,有一對已談論婚嫁的情侶,後來女子為了讓生活更有保障,就下嫁給一個月入數十萬的XX師,XX師也沒有一點不良的習慣,只是結了婚對於愛情並不熱衷,XX師的生活調劑 ... 於 www.lawtw.com -

#54.信賴區間和預測區間有何不同? - FAQ | Minitab

信賴區間(Confidence interval, CI)、預測區間(Prediction interval, PI) 和容忍 ... 案例說明 · 參考書籍 · 關於我們 · 最新消息 · 聯絡我們 · 電子報 · Youtube · Facebook ... 於 www.sfi-minitab.com.tw -

#55.容忍事例

①古今中外容忍事例: 1.杨时程门立雪; 2.头悬梁,锥刺股; 3.司马迁忍辱负写史记; 4.假如给我三天光明; ②:事例简介: 1、杨时程门立雪:宋代著名学者杨时,四十岁时 ... 於 zhidao.baidu.com -

#56.過度負責、忽視自己的需求、對不當行為高度容忍?如果這是你

當我們這樣思考或行動時,往往走向兩種極端,舉例來說,要不是徹底愛一個人,要不就是憎恨他們,毫無灰色地帶;我們認為周遭的人非善即惡,而不是好與壞 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#57.讀《容忍與自由》有感- 讀後感

宗教改革者高爾文甚至用火刑燒死了與自己宗教觀點不同的塞維圖斯,這是何等不容忍的表現啊! 下面讓我們來看一下一個發生在宗教改革過程中的一則真實的案例吧,那就是"塞勒 ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#58.行為功能介入策略—行為分析ABC - 有愛無礙For Teachers

可透過行為塑造的策略逐步教導學生適當地表達意見的方法,如能使用圖卡或拿出鉛筆表達寫字的需求。 因應和容忍技能 ... 5.舉例。 6.行政支援相關資源。 7.參與人員。 8.持續 ... 於 teachers.dale.nthu.edu.tw -

#59.容忍、尊重、理解、認同、欣賞

我們以招待外國朋友體驗台灣特有美食豬血糕或臭豆腐為例,當外國朋友聽到食物有豬血或是一個臭字,一定覺得不可思議。但他們先得學會容忍,拒絕說「不」, ... 於 www.peoplemedia.tw -

#60.國泰證券APP當機為首例!證期局:要研擬中斷零容忍措施

國泰證券APP 5日當機一小時,造成投資人無法下單,證期局副局長高晶萍6日指出,券商APP當機為國內首例,已對國泰證券提二大要求「要確實改善... 於 today.line.me -

#61.容忍與自由(1959年11月20日) - 維基文庫,自由的圖書館

殷海光先生所舉的例也很慘。在法國革命之初,大家都主張自由;凡思想自由,信仰自由,宗教自由,言論出版自由,都明定在人權宣言 ... 於 zh.wikisource.org -

#62.論宗教容忍與言論自由 - 玄奘學研究中心

12 參見Ernest Cassirer, An Essay on Man (New Haven: Yale University Press, 1944), p. 72;我曾引述此段文獻於〈普世倫理與宗教對話:以儒佛二家為例〉 ... 於 hc.hcu.edu.tw -

#63.容忍- 教育百科

包容、忍耐。 【例】感謝老師寬宏大量,容忍我的無禮。包容、忍耐。《漢書.卷八六.王嘉傳》:「唯陛下留神於擇賢,記善忘過,容忍臣子,勿責以備。」元. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#64.106 年公務人員普通考試試題

... 例子,就是2010 年西班牙航空(SPANAIR). 在那年耶誕夜,為搭乘最後一班紅眼班機 ... 顧客可容忍區範圍(zone of tolerance)及實例(如搭飛機). 有部分學者認為如 ... 於 www.public.tw -

#65.貫徹「不法零容忍」 根除治安亂源

容忍 的目標。新北市政府警察局永和分局在5 月23 日會同刑事警察. 大隊及保安警察 ... 30 日傍晚完成,成功完成台灣第一例活體小腸移植案例。 陳芸並提到,小腸移植已經 ... 於 www.police.ntpc.gov.tw -

#66.國立陽明交通大學機構典藏:近似容忍區間

信賴區間;覆蓋區間;容忍區間;confidence interval;coverage interval;tolerance interval. 公開日期: 2005. 摘要: 我們建立了近似容忍區間的方法,也利用例子和真實資料 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#67.Amfori BSCI零容忍52個案例中,台灣就佔了3個?!

2022已來到下半年,近期各企業對於保護人權、社會回饋愈趨重視。那麼amfori BSCI到底是什麼呢?其中的「零容忍」包括哪些項目呢? 於 www.compet.com.tw -

#68.台灣民眾政治容忍之研究 - 政大機構典藏

1987 「接觸大眾傳播媒介行為政治社會化關聯性之研究─以政大學生政治容忍為例」,國立政治大學新聞研究所碩士論文。 江宜樺 2001 自由民主的理路,台北:聯經 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#69.容忍的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

容忍 ,注音ㄖㄨㄥˊ ㄖㄣˇ,拼音róng rěn,辭典解釋為:包容、忍耐。例:感謝老師寬宏大量,容忍我的無禮。 整合式國語注音辭典,源自中小學考試標準教育部辭典。 於 toneoz.com -

#70.中部大學生學業挫折容忍力與問題解決態度之相關研究

失敗容忍力明顯低於非獨生子女,問題解決態度亦明顯劣於非獨生子女。本研究. 的發現與之有些吻合,並未全然相同,因研究中獨生子女與非獨生子女的人數比. 例相差懸殊 ... 於 gmhej.heart.net.tw -

#71.食品安全監管必須“零容忍” - 中國政府網

而這些企業和商家之所以不太重視食品安全,一個主要原因就是當前食品安全違法成本過低。 舉個簡單例子,每個月國家市場監管總局都會組織對食品企業進行多 ... 於 big5.www.gov.cn -

#72.感染控制雜誌..

... 例在治療病患過程中分離出對amphotericin B具高抗藥性之耳念珠菌並發現其作用機制 ... 容忍時代之預防導管相關泌尿道感染pdf檔案(點擊下載). 第二十二卷-第二期, 干擾素 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#73.TWI493881B - 用於校準輸出電阻值端對端容忍度校正之 ...

為達上面的規格,DAC 120的解析度會提高一或多位位元。於圖1中所示的範例實施例中,會使用N+1位元的RDAC 120來計算處理該N位元的 ... 於 patents.google.com -

#74.忍到極致就能成材?兩個容忍力非常的古人!【YY例子學堂

忍到極致就能成材?兩個 容忍 力非常的古人!【YY 例子 學堂|一心二用】 記住訂閱呢個channel,然後開啟YouTube通知,咁就唔會錯過任何一個中文小知識喇 ... 於 www.youtube.com -

#75.光學系統設計進階篇第八章容忍度-公差分析

所謂建構參數指的是所有用來規範系統的數據—. 例如曲率半徑、元件厚度、空氣間隙、折射率等。容忍度計算法則涵蓋敏感度. (sensitivity)計算、統計分析技巧、以前成功案例 ... 於 energy.phys.ncku.edu.tw -

#76.給國家新領導人的一封信:毒品零容忍 - 風向新聞

武漢肺炎疫情擴散來台,迄今已知確診10例,引發民間瘋搶口罩之際,欣聞總統蔡英文高呼:「我們的防疫工作是沒有放假的」,平撫人民的恐慌。然吾人更 ... 於 kairos.news -

#77.當機零容忍-建構自動整合之護理輔助交班系統

導入效益. 一、每位病人交班時間平均約縮短一分鐘,以50床病房為例:一天約縮短護理人員花費 ... 於 www.hst.org.tw -

#78.0111_民事起訴狀 - 臺灣新北地方法院- 司法院

書狀範例 · 本院書狀範例 · 民事書狀. 0111_民事起訴狀. 字型大小:. 小; 中; 大. 回上一頁 ... 0111.9民事起訴狀(容忍修繕與損害賠償)doc; 0111.9民事起訴狀(容忍修繕與 ... 於 pcd.judicial.gov.tw -

#79.市長新聞稿專區-出席「從皇民化到二二八」研討會柯文哲

出席「從皇民化到二二八」研討會柯文哲: 透過容忍和遵守程序正義減少臺灣內部分裂 ... 他舉了二個例子,一是日本統治臺灣50年,現在找不到一間神社,第二是國民黨來臺灣時 ... 於 www.gov.taipei -

#80.毒品「零容忍」

毒品「零容忍」. Page 2. 41. No.13 JAN. 2018. MJIB. 反毒急先鋒. 區域聯防緝毒溯源斷根 ... 以貢寮國. 際海洋音樂祭為例,每年都吸引數萬樂迷. 到場狂歡,去年行政 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#81.容忍✍劉廣華|金燈臺活頁刊

猶太人,因為信仰特殊,數千年來,成為地球上最多災多難的民族。然而,從這些災難當中,他們學會了容忍的功課。他們的祖先以色列就是一個很好的例子。以色列的原名叫做雅 ... 於 www.goldenlampstand.org -

#82.破窗效應:主管沒留意的小事,都是組織崩壞的開始

什麼是破窗效應?職場中有哪些破窗效應例子?避免破窗效應的最好方法,是「零容忍」。 於 www.cheers.com.tw -

#83.基督徒應該容忍其他人的宗教信仰嗎?

如果一個人真正相信復活,他怎麼能對非信徒對耶穌不再复活的斷言持“開放思想”呢? 基督徒否認神話語的清晰教導實際上是對神的背叛。 注意,到目前為止在我們的例子中已經 ... 於 www.gotquestions.org -

#84.【從題目中學習k8s】-【Day18】第十題- Pod Scheduling 2

下面兩個 Tolerations 的設定都可以容忍上述例子的 taint ,因此可被調度到 g8node1 節點上: tolerations: - key: "size" operator: "Equal" value: "large" effect ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#85.為何說容忍能夠成就大事?從這幾個歷史人物身上就可以看 ...

從某種程度上來說,一個人的容忍程度其實和內心強大有很大的關係,面對過激的事情之時,能夠做出的容忍 ... 古往今來無數案例教育我們,想要獲得成功必須 ... 於 kknews.cc -

#86.污点和容忍度

... 容忍度。 下面两个容忍度均与上面例子中使用kubectl taint 命令创建的污点相匹配, 因此如果一个Pod 拥有其中的任何一个容忍度,都能够被调度到node1: tolerations ... 於 kubernetes.io -

#87.胡適:容忍與自由──諒解別人的見解

... 例子來解釋「行偽而堅,言偽而辯,學非而博,順非而澤以疑眾,殺」。故第 ... 不容忍只是不能容忍和我自己不同的新思想和新信仰。一個宗教團體總相信 ... 於 www.parenting.com.tw -

#88.包容與容忍之異同| What I Saw.刀疤觀點。

於是我舉了幾個我想到的例子,檢核一下我對這些詞所產生的感受。 案例一: 有一個2歲,一個12歲,一個20歲,一個82歲的人,分別真心 ... 於 erikahsiao.wordpress.com -

#89.貪腐容忍度的類型化建構: 內在與外在效度的評估

以政府清廉印象. 指數為例,該調查屬於複合性測量,以後設分析方式整合國際機構的10. 多項調查數據,自1995 年公布以來,即受到廣泛的關注與引用。換言之,. 政府清廉印象 ... 於 pa.ntpu.edu.tw -

#90.網評:對“問題地圖”“零容忍”

因此,地圖除了具有嚴密的科學性之外,還具有嚴肅的政治性、嚴格的法定性。 “問題地圖”時有出現,新近的例子有兩個:8月11日,烏魯木齊海關所屬紅其拉甫 ... 於 hk.crntt.com -

#91.有沒有容忍與自由的八卦 - 創作大廳- 巴哈姆特

“我年紀越大,越感覺到容忍比自由更重要”,強調指出,. 在宗教自由史上,在思想自由史上,在政冶自由史上,容忍的態度是最難得,. 最稀有的態度。他舉了三個例子。 其一 ... 於 home.gamer.com.tw -

#92.印度的文化容忍模式

宗教之間的這種獨特的容忍度是勒克瑙城的一大特色。目前佔人口的70%的 ... 例子(圖片來源:Catherine Baker). 印度民族主義——被稱為"印度教徒主義 ... 於 www.bbc.com -

#93.酒駕零容忍開車平安行-苗栗縣酒駕事故探析

苗栗縣為落實「酒駕零容忍」之目標,利用有限警力,並輔 ... 7. 陳品樺、方文宗(2018),酒駕. 行為與違規人特性之分析-以臺. 北市為例,交通學報,18 卷1 期,. 65-89 頁 ... 於 www.bas-association.org.tw -

#94.統計工具於藥品品質比對之應用

容忍 區間的表示方法,舉例如TI 99%/95%,具有兩個數字,前者為涵蓋範圍,後. 者為信心水準,與信賴區間僅有信心水準不同。依容忍區間之定義,若表示為TI. 99%/95%,代表 ... 於 www.cde.org.tw -

#95.挫折容忍與復原力在生命教育的落實

(三)挫折容忍力之實例. 陳燕萍(2002)發現學生學業失敗容忍. 力與其學業挫折經驗有 ... 本土少年小說改寫為情意教學案例之行動研究-以學習挫折容忍力為例。國立. 東華 ... 於 teric.naer.edu.tw -

#96.國泰證券APP昨當機1小時證期局檢討未來訂可容忍中斷時間

以這個案例來說,比如手機APP有問題,是不是可以用電腦網路下單,並非指的是訂了一個時間永遠都不能中斷。 廣告. 壹蘋新聞網-投訴爆料. 爆料網址: ... 於 tw.nextapple.com -

#97.公差類型:解釋、比較分析、示例

In 圖像,我們可以觀察一個複合耐受的例子。 複合容忍是指接受和理解的能力多方面同時體現多樣性。 它涉及擁抱和尊重寬容的各個方面,例如宗教、文化 ... 於 zh-tw.lambdageeks.com -

#98.台南本土登革熱破千例市府籲民眾落實孳清「零容忍」

田玲瑚表示,因為風雨造成積水處增加、容易孳生孑孓,形成孳生源,且埃及斑蚊的習性喜歡躲在家戶內,加上民眾又因為風雨減少外出,增加蚊子叮咬、傳播的 ... 於 health.ltn.com.tw