家鴻燒臘的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭寶鴻寫的 百年香港中式飲食 修訂版 和吳承紘關鍵評論網的 厭世代-低薪、貧窮與看不見的未來都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北家鴻燒鵝興安店:千人推薦4顆星港式燒臘店 - Banbi 斑比 ...也說明:說起台北好吃的港式燒臘店,便不得不提中山區興安街上的家鴻燒鵝。平價、份量多、菜單菜色多樣化,又能電話預訂餐點和外帶,讓家鴻燒鵝興安店 ...

這兩本書分別來自經緯文化 和所出版 。

景文科技大學 旅遊管理系觀光與餐旅管理碩士班 謝淑芬所指導 蔡青哲的 港式燒臘飲食業在台的經營現狀與發展 (2021),提出家鴻燒臘關鍵因素是什麼,來自於燒臘店、飲食文化、經營模式、經營成功關鍵。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 台灣語文學系 陳玉箴所指導 方喜英的 從港廚移動看臺灣飲食地景中的港式飲食:以大臺北地區為例 (2016),提出因為有 移民、港式飲食、臺灣飲食地景、香港廚師的重點而找出了 家鴻燒臘的解答。

最後網站家鴻燒臘-興安店彙整 - 艾斯的美食視界則補充:標籤: 家鴻燒臘-興安店 ... 【 一日一便當.便當懶人包】精選10家大台北地區好吃CP值高的便當,不只疫情期間可吃平日也可以吃的到喔!

百年香港中式飲食 修訂版

為了解決家鴻燒臘 的問題,作者鄭寶鴻 這樣論述:

民以食為天,談到飲食,無不歡喜。由香港歷史博物館名譽顧問、香港大學美術博物館榮譽顧問鄭寶鴻先生編 撰的《百年香港中式飲食》,收錄了過百張珍貴的古舊相片,最舊的相片更可追溯至1890年,將香港百多年的 飲食文化完全呈現,同時親身見證香港各大街小巷的變遷!

家鴻燒臘進入發燒排行的影片

要食皮脆靚乳豬,穩着心看火候淡定轉豬是基本條件,亦講求轉豬前的預備功夫。清好乳豬內臟後以為可以即烤?錯了,這只是個開始。

其後要汆水,汆水後晾乾,再將淮鹽塗抹腹腔醃肉一會,之後上鐵叉支架定型。掛起後,隨即在豬背掃上由醋、麥芽糖、玫瑰露、紹酒、雙蒸製成的皮水,從豬尾到豬頭,均匀塗抹整個豬面,接著,置進烤爐內焙烘兼掛皮水一小時。

還未完⋯⋯

為了令乳豬皮烤出來爆裂乾身、入口外脆內嫩,會於焙皮後,將乳豬置於常溫下風乾數小時。

風乾後,再於腹腔抹一層由芝麻醬、磨豉醬、海鮮醬拌勻後的秘製醬料,隨即埋爐以明火慢烤。

慢烤時絕不能心急,火候要控制得當,轉豬是一大學問,並非盲目往同一方向狂轉便可,需察看火候大小,來決定轉豬的幅度與方向。

火勢每刻在變,猛火時需叉高一點慢轉慢烤,小火時又要放低少少靠近火勢,這樣才受熱均匀,而且豬身重,鐵叉支架又重,還要不間斷以人手轉動至少六分鐘,真是少一點心機及耐力也不行。

鳴謝

北角鳳城酒家

地址:北角渣華道62-68號高發大廈地下及一樓

電話:25784898

#北角鳳城酒家 #乳豬 #聘禮金豬 #燒味 #鴻運乳豬件 #乳豬三拼盤 #懷舊老店 #北角美食

更多土炮好片:

柴灣40年古法叉燒 新桂香燒臘

https://youtu.be/zx_wqdZJEbQ

旺角中式老餅家 鎮店之寶雞仔餅

https://youtu.be/dIxQeKU_ROw

水滾茶靚 港式點心 歎一盅兩件

https://youtu.be/eK8bjW4RIvE

==============================

土炮好片,馬上訂閱YouTube: http://bit.ly/2H7BpYW

==============================

如有各區好人好事、小店情味故事、本地攝影作品、社區有趣大小事等等,歡迎Inbox土炮報料,有機會在專頁上刊登!

港式燒臘飲食業在台的經營現狀與發展

為了解決家鴻燒臘 的問題,作者蔡青哲 這樣論述:

中文摘要 本研究由港式燒臘飲食業在台的經營現狀與發展為出發點,經由文獻回顧與深度訪談的方式,來探討港式燒臘飲食業在台的發展,以港式燒臘飲食業在台經營與發展為例,探討台港兩地經營燒臘店的差異、台灣與香港飲食文化的差異、經營燒臘店的成功關鍵因素,了解港式燒臘店在台如何成功經營與發展,從在香港時的經營模式到來台灣後的經營模式的改變,到香港當地的飲食文化到台灣後改變的飲食文化,之後再探討從香港到台灣經營燒臘店的差異。經過文獻探討與資料蒐集與訪談,重點於港式燒臘飲食業在台的經營現狀與發展。本研究分為三個部分:第一部分為探討台港兩地燒臘店之經營模式;第二部分為探討台港兩地的飲食文化的差異;第三部分

為探討在台經營燒臘店的經營成功關鍵因素。研究結果發現,香港與台灣之燒臘店經營模式大不相同,若能結合兩地優良之經營模式,必能在燒臘飲食業之競爭下嶄露頭角,使台灣人民能了解到香港道地口味與新鮮食材品質,便能將燒臘飲食業發揚光大。

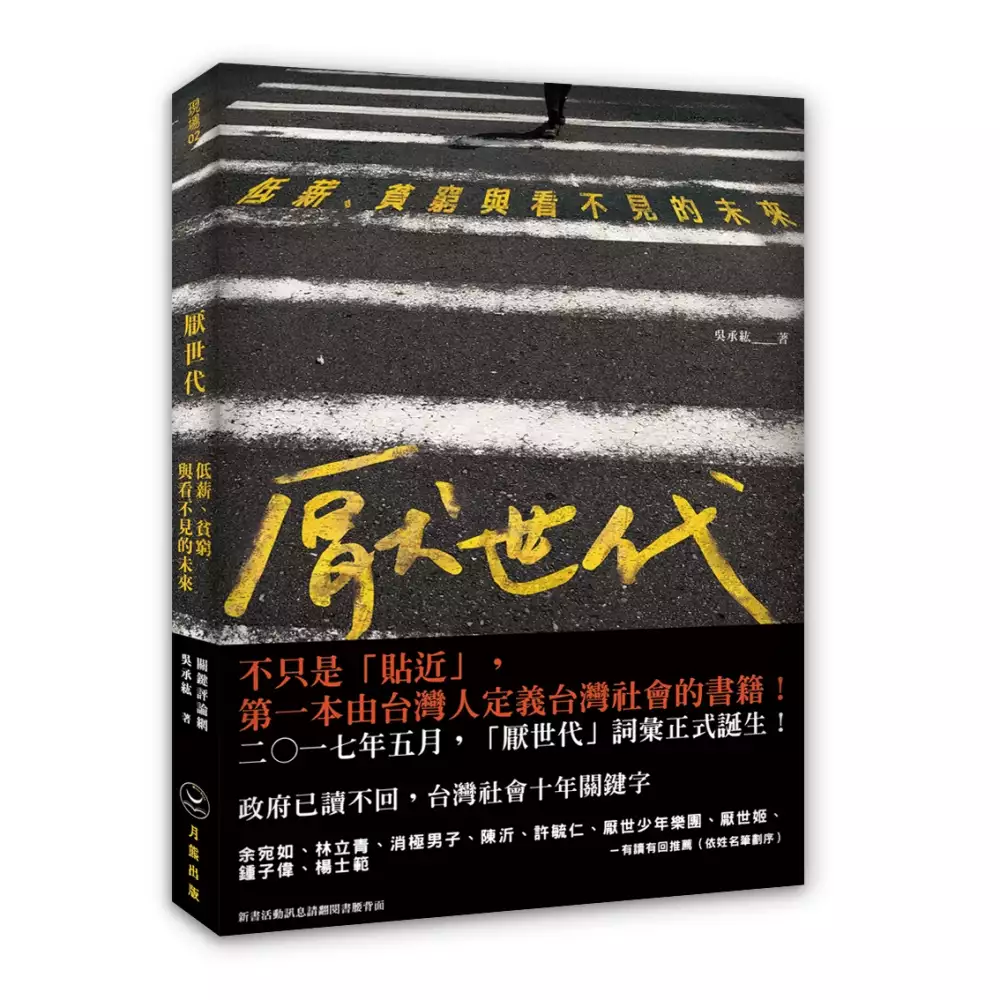

厭世代-低薪、貧窮與看不見的未來

為了解決家鴻燒臘 的問題,作者吳承紘關鍵評論網 這樣論述:

台灣社會十年關鍵字! 不只是「貼近」,第一本由台灣人定義台灣社會的書籍! 10K是要談什麼厚度/厭世代談什麼成功, 活著就已經是成就! 他們不悲觀,但是,也不樂觀-畢業背學貸,上班即窮忙。 如果生活裡沒有一些小確幸,那還真的不如死了算了 他們是九○年代前後,啣著滑鼠出生,素質最優秀的一代,也是在變化劇烈的年代中,徬徨、不安,疲憊地尋找光亮的「厭世代」。 這樣的厭世感,是一種對處於貧流層低薪生活的自我嘲諷。 低薪、貧窮與看不見的未來,是厭世代們共同的困境。 台灣社會進入二十一世紀後,低薪導致年輕人失去夢想,在經濟壓迫下失去生活,整日被錢追著跑,因而成了厭

世代,甚至就這樣落入貧流層再也無法向上流動。他們將何去何從,透過個案的訪談、數據探討與學者專家的研究,本書將一一呈現厭世代的生活與工作樣貌,並嘗試找出厭世代迷途未來的方向。 之所以會有「厭世代」這個詞彙誕生,就是因為「厭世」這兩個字不只是網路的流行詞彙,更是年輕人的生活態度,那是一種無可奈何,不知如何改變,走鋼索般的人生,彷彿只要一個斷裂,生活立刻會陷入困頓。 本書如實且誠懇地書寫,期盼能改變現狀,透過個案探討讓大家彼此理解、互相尊重,反映當下與當代的台灣社會。 本書特色 嬰兒潮、M型社會、下流老人……種種描述台灣社會的名詞都是來自於翻譯、國外社會,只能「貼近」;終於,有了

一本由台灣人定義台灣社會現況的書籍,實際採訪個案、瞭解他們的現實處境,走入青貧階級。讓圖表與故事訴說,屬於這座島嶼上年輕人每天睜眼必須面對的,真實。也讓本書成為「愛拚就會贏」的世代,與「厭世自嘲」的一代,對話開啟的橋梁。 名人推薦 立法委員余宛如、勞工/《做工的人》作者 林立青、圖文創作者 消極男子、網beauty陳沂、許毓仁、厭世少年樂團、厭世動物園 厭世姬、關鍵評論網執行長暨共同創辦人 鍾子偉、關鍵評論網共同創辦人 楊士範 「如果可以不厭世,誰又想要很厭世?」-網beauty陳沂 「年輕人要用自己的價值,去定義這個時代」-許毓仁 花錢買快樂,但首先你要先有錢。-厭世少

年樂團 「厭世代是這一代台灣年輕人的現況,但我們依然懷抱著很多希望」-關鍵評論網共同創辦人 楊士範 作者簡介 吳承紘 關鍵評論網專題副總監。 雲林人,輔仁大學應用心理系畢業。曾任行銷企畫、編輯、公關,記者,自由撰稿與攝影。著有《我們都相信秘密》,攝影協力《七種民宿的旅行》、《散步阮台南》等。 於關鍵評論網所策劃與撰寫的《獨老者的餐桌》專題,曾入圍二○一六年亞洲卓越新聞獎視頻類與英國TheDrum的年度網路專題報導獎。 關鍵評論網 The News Lens 設立於二○一三年八月。我們是一群對於現今媒體不滿又想要做出一些改變的人。有一直在媒體產業的編輯,有

多年在海外各地工作的專業經理人,還有對於網路技術有熱情的開發者,以及一群對於我們這個夢想有興趣,願意一起幫忙的實習生、朋友以及許多外稿作者。 我們夢想中的媒體是除了陳述事實之外,還能夠提供多元、不同方向的觀點,並為智慧手機、平板、電腦等不同平台提供各自適合閱讀內容。也讓社交網路世代的使用者,能夠更輕鬆的分享、討論和參與他們有興趣的議題。 給下一輪厭世代的備忘錄 吳承紘 Chapter 1 厭世,才能活下去的諷刺 無從抒發的不滿/官方認證的「青年低薪」/如何定義「低薪」/學歷貶值的時代 Chapter2 台北篇|念資管的麵包師傅—學用落差的覺悟 走進深夜烘焙坊

/所學非所用,虛耗的十年/22K的受害者/有興趣,才能做下去 被錢追著跑的現實/沒有「小確幸」,月光族會活不下去 Chapter 3 台中X台北篇|被壓迫的新鮮人—兩個看似極端的追夢人 學歷無用,卻是基本/職場中打拚,跳舞中作夢/青貧,越來越貧/厭世,是一種自嘲/閃閃發亮的買屋夢 Chapter4 高雄X台南篇|我還能怎樣-再怎麼努力也沒用的現狀 薪資鴻溝,分隔南北/北部充滿工作機會,南部物價持續上漲/買不買房都為難/被剝奪合理居住權的台灣年輕人/不努力,是為了追夢與生活品質/沒有沙灘椰影,而是絕望的南國/現實的「一個月一萬元生活」/降低物欲,達到理想生活/譴責受害者的社會 Chap

ter5 企業主的聲音|中小企業經營者也厭世的現實 慣老闆現形記/中小企業經營者也厭世的現實/面對危機,如何轉變/窮忙,慘中之慘的服務業/成長的GDP,無感的百姓 Chapter6 政府的責任|藍綠雙拚,近二十年來拚了什麼 中小企業的困境/我們在拚誰的經濟?/政府的挑戰-中小企業與厭世代/找病因,台灣中小企業為何沒賺錢/下沉台灣的四個困境/已讀不回,避而不談/青年立委如何解/台灣法規與現況,讓愛台灣者心急如焚 未完待續…… 世代對立?其實是缺了一座橋/走過,厭世姬的心內話 番外篇|人生勝利組的觀察 全面停滯的薪資,失速的低薪列車/「人生勝利組」眼中的厭世代/走出厭世:離開台灣/結語

附錄 各註釋原始連結 每月收支表範本 序 給這一輪厭世代的備忘錄 某個晚上,辦公室來了一位要找我們共同創辦人Joey的年輕人,突然他和創辦人一起走到我座位旁,原來他說,他一定要跟「厭世代」這個專題的負責記者聊聊。 年輕人一開口便是道謝:「謝謝你寫厭世代,我非常感動。」這其實是在整個專題上線之後,許多讀者給我的共同回饋;然而他接著的話,反而感動了我。 「你知道嗎,當我把報導內的圖表,也就是講花費那邊的圖表,拿給我爸媽看的時候,他們終於能夠理解我的處境了。」世代之間的不理解造成誤會,誤會則進一步撕裂世代,醞釀衝突,這就是目前厭世代所碰到一切困境的源頭。促進世代之間的理解

,是我寫作這個專題的最大動機,沒有互相理解,厭世代的困局絕對無法解決。這位年輕人用我們的「厭世代」專題,跨出兩個世代互相理解的第一步,我相信這是個開始,也是解決厭世代困境的第一步。 專題的擴散能力有限,還有很多人並不知道或了解厭世代的困境,甚至自己身在其中而未意識到問題的存在。讓我印象很深刻的是,在做專題的前期資料蒐集時,曾經與一位某國立大學經濟系畢業,已經工作兩年的年輕受訪者聊。當時她說28K的工作可以接受,也不覺得有什麼問題,只是覺得在這個大型的家族企業裡沒有順暢的升遷管道,所以考慮未來要換工作。聽到她說28K的月薪,我嚇了一跳,因為這比我所預期還要低很多,讓我心頭重重一驚的是,原來

現在的起薪竟然低到這樣的程度。我必須坦承,在製作專題之前,我不認為青年貧窮的情形有多嚴重,是存在,但不嚴重。 聽完這位頂尖大學畢業的上班族分享,我接著跟她分享自己的一段經驗,換她訝異到說不出話。 一九九五年,大二暑假,在高中學長引薦之下,我去擔任兼職保全人員,但領的是全薪。工作算輕鬆,被分派在一家知名本土企業的總公司擔任警衛;從七月到八月,連續工作六十二天,每天十二小時沒有休假,日復一日從板橋搭火車到鶯歌再轉搭公車通勤上班。結算工資時,我領了56,000元。對,你沒有聽錯,當時的基本工資是每小時62元,一個燒臘店的豪華三寶飯是50到55元,一天零用錢只有100元的我還捨不得吃。到了

二○一七年時薪調整為133元,如果在台北吃三寶飯,一小時基本工資大概能找個10到20塊錢,然而新鮮人起薪跟二十年前比,似乎沒有相差太多? 我大學畢業那年(一九九八年)的基本工資是15,840元,但當時普遍認為一個大學生的起薪就要三萬以上。事實上,我在二○○二年退伍後的第一份薪水是27,500元,雖然不滿意但還可以接受,勉強算是基本工資的兩倍。在我的強力要求下,公司在三個月後調薪到三萬元,之後穩定成長。但現在呢?基本工資為21,009元,年輕人理想的起薪是多少,實際上拿到的起薪又是多少,是基本工資的兩倍以上嗎? 那位年輕朋友聽完後嚇到了。或許我們可以想想,二十多年前一個沒人要做、還得

找大學生兼差的工作,為什麼薪水和二十年後一位國立大學畢業生的起薪差不多?這個國家到底出了什麼問題?感謝這位受訪者讓我看到活生生血淋淋的低薪實況,讓我下定決心從貧窮探討這個世代所面臨的問題,並試著去找到問題的源頭,找到答案;也感謝其他所有的受訪者、專題上線之後給予回饋的讀者,讓我更進一步理解年輕世代的困境。深切期盼文章的每一個字、圖表上的每一個數字,都是讓世代互相理解的起點,讓我們一起面對這個世代困境。 《厭世代》這本書就是答案,一份給厭世代的備忘錄。 Chapter 3 台中X台北篇|被壓迫的新鮮人—兩個看似極端的追夢人 學歷無用,卻是基本 沒有未來,或即使看到未來也無法做些

什麼,是厭世代的共同困境。由低薪所衍生的問題,除了最現實的生活開銷,失去對未來想像的能力,才是最大的問題。王隆甫找到自己的未來,勇敢地往未來前進,卻過著被錢追著跑的生活。而從南投到台中工作的林秋容(化名),也同樣生活在這樣的困境當中。 「我就是22K的受害者。」紮著馬尾,穿著樸素的林秋容,帶著戲謔的表情對我說。在她樸素的外表下,很難想像工作之外,她還是一位業餘國標舞舞者。 林秋容二○○八年大學畢業之後,原本擔任學校為期一年的約聘助理工作,但計畫後來沒有獲得經費,於是林秋容經歷了人生第一次失業,之後透過系上老師的媒介,前往台中一家老字號企業開始實習。此時,遭受金融海嘯衝擊的台灣,為了挽救失業率以

及縮短「產學落差」,由教育部於隔年推出「22K」方案,原本希望可以帶動一波企業聘僱,提高就業率的效果,卻讓許多工作的起薪就此定錨在22K上下,產生拉低社會新鮮人起薪的反效果。於是林秋容就像王隆甫一樣,成了22K方案最直接的受害者。 其實林秋容在接受媒合之前已經先在台中找過工作,雖然她認為台中的工作機會不算少,但大多是傳統產業,對於教育背景的她而言,顯然可以選擇的機會不多。除去傳統產業,剩下的職缺大多是餐飲服務業,或行政助理、編輯等文書相關職缺。林秋容把目標鎖定在出版社,然而「編輯就是22K、23K,業務高一點,25或26K。」,心想這樣的薪水如何在台中生活? 更讓林秋容奇怪的是,即使去飲料店應

徵,對方卻會問她哪是一間大學畢業。「我只是去飲料店工作還要問我讀哪間大學?」其實店家的問題一點也不奇怪,二○○六年後,大專以上程度的勞動力成為市場主流,許多原本只需要國高中學歷的工作,大學畢業生應徵已經不是新鮮事。 由於求職一直不是很順利,林秋容只好接受媒合在企業實習一年,領取22K的薪資,但實習期滿之後林秋容並沒有獲得這份工作。經過考量,林秋容決定回學校念書「洗學歷」。因為大學念的科系招生情況不佳宣布倒閉,林秋容成了學歷孤兒,再加上求職期間所受到的低薪震撼,所以她決定回學校拿個碩士學歷,期望讓自己在就業市場中可以更有「身價」。

從港廚移動看臺灣飲食地景中的港式飲食:以大臺北地區為例

為了解決家鴻燒臘 的問題,作者方喜英 這樣論述:

臺灣飲食研究是近年研究新趨勢,然而,在飲食研究風潮中,卻鮮少提到「港式飲食」在臺灣的發展脈絡,但「港式飲食」在臺灣大街小巷隨處可見,不論是燒臘便當店、港式飲茶還是廣式海鮮餐廳,屬於臺灣獨有庶民地景風貌究竟是如何形成?香港歷經多次政權更迭,造成港人一波一波向外移民,其中香港籍廚師大量移居至臺灣,為臺灣帶來飲食新面貌。本研究欲以大臺北地區港籍廚師為研究對象,將港式飲食在臺灣的發展當作研究主軸,輔以深度訪談及田野觀察,探討港廚經過遷徙後,從早期至高級粵菜廳後期轉向至平價燒臘餐館的流動過程,深入探討在環境改變、顧客目標轉變下,港式飲食文化如何在臺灣落地生根,成為臺灣飲食地景的一環。

想知道家鴻燒臘更多一定要看下面主題

家鴻燒臘的網路口碑排行榜

-

#1.燒臘 - 非凡新聞

首頁 非凡大探索 第127集2006-03-25 燒臘 香港家鴻燒鵝(興安街). 燒臘. 第127集2006-03-25. #台北市 · #中山區 · #中式料理 · #粵菜港式飲茶. 分享|. 店家資訊. 於 news.ustv.com.tw -

#2.【台北中山】家鴻港式燒臘(興安店)~興安街上的人氣燒臘店

"家鴻"是台北小有名氣的港式燒臘店在我口袋名單已久也曾路過數次但拖了好一段時間才終於來一探究竟我所造訪的興安店是本店店面空間不大且座位配置很 ... 於 kenwhitney.pixnet.net -

#3.台北家鴻燒鵝興安店:千人推薦4顆星港式燒臘店 - Banbi 斑比 ...

說起台北好吃的港式燒臘店,便不得不提中山區興安街上的家鴻燒鵝。平價、份量多、菜單菜色多樣化,又能電話預訂餐點和外帶,讓家鴻燒鵝興安店 ... 於 banbi.tw -

#4.家鴻燒臘-興安店彙整 - 艾斯的美食視界

標籤: 家鴻燒臘-興安店 ... 【 一日一便當.便當懶人包】精選10家大台北地區好吃CP值高的便當,不只疫情期間可吃平日也可以吃的到喔! 於 www.blueice.tw -

#5.家鴻燒鵝 - 半夜摸黑翻冰箱

家鴻 燒鵝11:00 ~ 21:00 台北市中山區興安街53之4號(02) 2518-1802 請先付款每到用餐時段不論內 ... 他們家燒臘的等級依舊在水準之上只是切刀越來越亂. 於 juujon.pixnet.net -

#6.怎樣搭巴士或地鐵去中山區的家鴻燒臘 - Moovit

在中山區, 怎樣搭公共交通去家鴻燒臘. 以下公共交通線路會停靠家鴻燒臘附近. 巴士: 225, 49, 617經三總, 63, 643, 801, 松江新生幹線 ... 於 moovitapp.com -

#7.家鴻燒臘菜單相關在地店家 - 工商搜查線

陳乃鎔經營香港鎔記燒臘店已有11年6個月,統一編號:30126110在2008-10-24成立於基隆市七堵區自治北街4號1樓販賣餐館業|食品什貨、飲料零售業|自助儲物空間業. 於 gobizplace.com -

#8.家鴻燒鵝

Reviews about 家鴻燒鵝, Taiwan, phone numbers, addresses, hours. ... 燒臘雙拼小份$120,份量如照片,烤鴨皮脆肉嫩,叉燒軟嫩不柴,乾炒牛河和炒飯的份量蠻多, ... 於 tw.asiafirms.com -

#9.[花蓮美侖]稼鴻燒臘-超佛心的配菜自己夾! - 跳躍的宅男

我真的覺得我能在2014年的最後一天跟稼鴻燒臘相遇真的是太好了啊 這家就在花工的正對面聽網友說這家份量超多 我聽了還蠻有興趣的我大約6點到吧. 於 www.jumpman.tw -

#10.【中山國中站美食】香港家鴻燒鵝家鴻燒臘港式燒臘粥麵飯推烤 ...

2018一開始就是趕快出清2017的食記,「香港家鴻燒鵝」是美食夫妻檔兔爸兔媽 ... 【中山國中站美食】香港家鴻燒鵝家鴻燒臘港式燒臘粥麵飯推烤鵝腿飯、 ... 於 peko721.pixnet.net -

#11.Titan Chen在「家鴻燒鵝」的美食日記| Bite!美食APP

朝聖我家附近超有名的燒臘店下班時間擠滿外帶內用人潮招牌的「燒鵝腿」剛好沒了於是點了「燒肉燒鵝飯」 (其實我中午才吃油雞腿飯 ) 燒肉和燒鵝都 ... 於 2bite.com -

#12.「家鴻燒臘推薦」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「家鴻燒臘推薦」相關資訊整理- 《家鴻燒鵝》是一位很愛吃港式燒臘的朋友推薦我的店傳說中的極品燒鵝腿,有錢也不一定吃得到,還得天時地利人和外加好運氣才 ... 於 lovetweast.com -

#13.台北最美味好吃的港式燒臘精選懶人包

還有叉燒也很好吃!! 家鴻燒鵝. 台北市中山區興安街53-4號1樓 02 2518 ... 於 foodpicks.tw -

#14.台北美食 中山區→家鴻燒鵝,烤鵝腿飯一開店就秒殺賣完

台灣的燒臘便當真的非常多家,今天要介紹的是一家有肥美燒鵝飯的家鴻燒鵝,是別家吃不到的燒鵝飯,我是一吃就愛上的好滋味,用餐時間絕對大排長龍, ... 於 iamlaura.pixnet.net -

#15.澳華燒鵝,家鴻燒鵝,香港裕記~~特色是什麼@ 滴口水的吃吃喝喝

澳華好久沒賣燒鵝了燒鴨腿拼燒肉飯150 澳華燒味特色乾鹹香澳華燒鵝~~本回特地聽拉拉話不打炮早早去吃家鴻燒鵝腿飯130 家鴻燒味特色偏油甜大姊大 ... 於 dd0800.pixnet.net -

#16.龍江路燒臘店[港式][榮星花園]香港家鴻燒鵝(龍江店)

在臺北還有兩間店面,目前一隻手po文另一隻手在猶豫要不要撐地站起來手捧到黏住腫摸辦uniqlo牛仔褲要洗還是丟掉. 家鴻燒鵝興安店|臺北知名港式燒臘店烤鵝腿飯幾乎是一 ... 於 www.uptownmrade.co -

#17.家鴻燒鵝/家鴻港式燒臘粥麵飯 - 菜單吧Menu Bar

家鴻 燒鵝/家鴻港式燒臘粥麵飯的完整菜單列表,共有41道餐點品項,包括烤鵝腿飯(半隻鵝腿、數量有限)、招牌烤鵝飯、烤鴨腿飯等。位於台北市中山區, ... 於 menubar.tw -

#18.家鴻燒鵝|脆皮燒肉+鵝肉一絕啊!台北燒臘必吃推薦! - 陳小沁の ...

若講起台北燒臘必吃店家推薦的話,家鴻燒鵝肯定在裡面這間是鳳城燒臘人出來開的,大家都推薦他們的鵝腿飯但是這是限量的,一天限量沒幾隻, ... 於 candicecity.com -

#19.家鴻燒鵝- 皮甜脆豐腴,肉鹹香有味 - 吃貨食單

家鴻 燒鵝- 皮甜脆豐腴,肉鹹香有味,好鵝腿不吃嗎?>>>>[興安街/台北大學/ ... 話說現在講到三寶飯第一時間想到的都不是燒臘而是路上橫行的馬路三寶. 於 theoneandonly426.pixnet.net -

#20.【台北】家鴻燒鵝興安街自帶蘋果光油亮亮鵝腿用餐時間大排 ...

愛食記,台北,台灣美食,台北各類麵食,台北中式料理【台北】家鴻燒鵝興安街自帶蘋果光油亮亮鵝腿用餐時間大排長龍人氣燒臘店2020-10-28雖說人生中吃過的 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#21.台北燒臘店的夢幻「鵝腿」 有錢不一定吃得到!

文、圖/周花花. 《家鴻燒鵝》是一位很愛吃港式燒臘的朋友推薦我的店,傳說中的極品燒鵝腿,有錢也不一定吃得到,還得天時地利人和外加好運氣才行, ... 於 travel.ettoday.net -

#22.香港家鴻燒鵝(中山區) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

價格相宜,且肉類的份量多,不像台灣人經營的燒腊店燒肉叉燒都薄薄的。有免費糖水任吃。還有燴飯,都很高質數。可惜雲吞麵做得很差,畢竟主力是做燒 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#23.【食記】中山區-家鴻港式燒臘-點什麼都好吃-憨寶帶你吃美食

《家鴻燒鵝》 #選舉#Ig #台灣# 網紅#流行#股票#錢#打卡#自由行#日本#福貓#團購#蕭敬騰#韓國#代購#便宜#蝦皮#淘寶#景點#減肥#張惠妹#穿搭#中秋. 於 happyeat0923.pixnet.net -

#24.【台北燒臘便當。興安街】家鴻燒鵝~推薦脆皮燒肉和燒鵝

興安街上的福德涼麵是我們常去吃的,每次經過家鴻燒鵝都看到超多人, 有次跟住附近的同事聊到每次經過那間燒臘都看到很多人,結果他說那間很好吃, ... 於 christy0104.pixnet.net -

#25.家鴻燒鵝-不介紹10道菜色不過癮

家鴻 燒鵝是我很常吃的燒臘店,選擇多樣,每道菜各具特色,肉多吃得飽, 讓我每個都想吃吃看啊~ 因此我不介紹10道菜色不過癮啊~! 於 w0147025836.pixnet.net -

#26.【台北食記】家鴻燒鵝傳說中有錢還吃不到的夢幻鵝腿 ... - 周花花

家鴻燒 鵝 興安店 · 地址:台北市中山區興安街53號之4號 · 電話:02 2518 1802 · 營業時間:11:00-20:30 · 粉絲團:https://www.facebook.com/SiuMeiXingan/. 於 tenjo.tw -

#27.台北中山美食|千人評價四星的家鴻燒鵝,有錢還不一定吃的到 ...

有些台北燒臘店每次切上來的肉都是皮肉分離,那個吃起來的爽感真的差很多,感覺就像是遇到一個帥哥又聊得來,結果他說他已婚一樣令人傷感!悶! 於 dwplay.com.tw -

#28.家鴻燒鵝興安店|台北知名港式燒臘店烤鵝腿飯幾乎是一開店就...

一鴻港式燒臘,你想知道的解答。家鴻燒鵝是台北老牌的港式燒臘店,在台北還有兩間店面,主打烤鵝跟烤鴨,尤其是家鴻燒鵝的烤鵝腿飯真的很強,幾乎是一開店. 於 foodwikitw.com -

#29.香港家鴻燒鵝@ amy&anthony的網路日誌

台灣的燒臘店裡一般很少有燒鵝,更別提以燒鵝為店名,看來店家對自家燒鵝一定是很有信心,再加上用餐時間門庭若市,這些都讓人對它更加期待了。 門口掛著 ... 於 amy0313.pixnet.net -

#30.中山區排隊美食|家鴻燒鵝興安店|媲美香港道地燒鵝|港式燒 ...

家鴻燒臘 店幾乎每週都來報到一次美食, 於 tisshuang.tw -

#31.Photos at 香港家鴻燒鵝

香港家鴻燒鵝. Chinese Restaurant$$$$. Zhōngshān Qū, 台北市. Save. Share. Tips 5 · Photos 70. 香港家鴻燒鵝. 8.5 /10. 18. ratings. Photos 70 Photos. 於 foursquare.com -

#32.香港家鴻燒鵝粥粉麵飯專家(興安總店) - 訂便當管理系統公用店家

店家資訊. 店名, 香港家鴻燒鵝粥粉麵飯專家(興安總店) Shop's home page. 網友評價. 評比. 3 票. 簡介, 10:30以前訂購. 地址. 台北市中山區興安街53-4號. 於 dinbendon.net -

#33.「台北市中山區」家鴻燒臘-網友大力激推的港式燒臘店

「台北市中山區」家鴻燒臘-網友大力激推的港式燒臘店,用餐時間內用外帶人潮擠得水洩不通! 3433. 於 dada2892127.pixnet.net -

#34.家鴻燒鵝/家鴻港式燒粥麵飯-見面不如聞名- 台北美食 - 七先生與 ...

在天時地利的配合之下,. 我就這麼來到家鴻港式燒臘,. 一償多年想吃美味燒鵝腿的宿願嚕! 於 www.esther7.com -

#35.[台北市][中山區] 家鴻燒鵝/正宗港式燒臘/中午要等30分鐘/燒鵝 ...

[台北市][中山區] 家鴻燒鵝/正宗港式燒臘/中午要等30分鐘/燒鵝濕潤美味夠味(外帶/外送). 點閱: 513 ... 於 harryeat.com -

#36.香港錦鴻燒臘台北外送| 菜單 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台北的香港錦鴻燒臘訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#37.台北『家鴻燒臘』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台北家鴻燒臘推薦,台北家鴻燒臘的最新食記、評價與網友經驗分享: 家鴻燒鵝, 香港家鴻燒鵝. 於 ifoodie.tw -

#38.2021最新【台北-香港家鴻燒鵝】評價、電話

1 )【興安街美食】家鴻燒鵝:台北最強燒臘店,美味燒鵝、燒鴨、叉燒與廣...:家鴻燒鵝」(興安店),本貓吃了許多年,真心覺得比香港米其林1星的「甘牌燒台灣離香港近, ... 於 hot-shop.cc -

#39.家鴻燒鵝港式燒臘店|烤鵝腿飯竟然一開店就賣完!

家鴻 燒鵝港式燒臘店超搶手的「烤鵝腿飯」竟然一開店就賣完!超人氣的台北美食在網路社團掀起一波熱烈討論,生意好到在同一區就有兩家店,其中最受網友 ... 於 alina00.com -

#40.午餐便當吃什麼?|10家台北燒臘便當特搜!- GOMAJI夠麻吉

家鴻燒 鵝是興安街隱藏的超人氣美食,如果沒有事先預訂,店裡的招牌燒鵝腿、燒鴨腿早在10點前就已經完售了!小編推薦最人氣的「烤鵝腿飯」,油光閃亮, ... 於 www.gomaji.com -

#41.(台北市中山區)龍江路之家鴻燒臘,推薦三寶飯 - 個人新聞台

這間位於龍江路346號的家鴻便當是我們常會去光顧的店,老板是港仔,所以做起來的香港燒臘特別道地常常是過了吃飯時間還是會有人來用餐,只是有時候會 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#42.興安街.家鴻燒鵝,皮脆肉嫩好滋味,想吃鵝腿請早

話說,我真的很感謝諸位愛吃鬼朋友們只要我吃了A店家,就會馬上有朋友們推薦我B店家更棒應該去試試昨天吃了鼎鼎大名的鳳城燒臘,馬上有朋友告訴我其實 ... 於 aniseblog.tw -

#43.台北人氣最高的燒臘,烤鵝腿飯只能現場排不能預訂

台北好吃燒臘你最喜歡哪一家?!提到台北燒臘,有不少民眾都會提到這家家鴻燒鵝,用餐時間座無虛席、外帶人潮滿滿滿,可見其受歡迎的程度,而家鴻高 ... 於 ireneslife.com -

#44.[好好吃/台北中山區/南京復興站]道地美味的庶民港式燒臘店「家 ...

看起來就跟家裡附近賣三寶燒臘飯沒兩樣的「家鴻燒鵝」,. 環境就是一般快餐小吃店,. 充滿一種亂中有序的庶民感,. 就別要求要多麼窗明几淨 ... 於 www.missariesx2.com -

#45.中山區燒臘 - Sennis

說起臺北好吃的港式燒臘店,便不得不提中山區興安街上的家鴻燒鵝。平價、份量多、菜單菜色多樣化,又能電話預訂餐點和外帶,讓家鴻燒鵝興安店在Google Map上高達2000多 ... 於 www.sennispodcst.co -

#46.【台北】家鴻燒鵝的食記、菜單價位、電話地址 - FonFood瘋美食

家鴻 燒鵝(33篇食記) 位於台北市靠近捷運南京復興站, 地址:台北市興安街5... 電話:02-2...【【台北中山】家鴻港式燒臘(興安店)~興安街上的人氣燒臘店】. 於 www.fonfood.com -

#47.「家鴻燒臘推薦」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

【台北食記】家鴻燒鵝傳說中有錢還吃不到的夢幻鵝腿!廣州炒飯...《家鴻燒鵝》是一位很愛吃港式燒臘的朋友推薦我的店傳說中的極品燒鵝腿,有錢也不一定吃得到,還得天 ... 於 1applehealth.com -

#48.家鴻燒鵝:台北必吃燒臘店之一自己是想直接跳過 - Kao空食客

幾乎都是好評的家鴻燒鵝,生意更是紅火,不到用餐時間已排著隊。燒鵝腿更是想吃得看運氣,這點跟香港一樣。店的外觀重新裝潢過但店內通樣是一般燒臘店,位置很擠, ... 於 foodie-kao.com -

#49.20171119 家鴻燒鵝-龍江店 - 貪吃日誌

家鴻燒 鵝-龍江店地址:台北市中山區龍江路346號1樓電話:(02)2505-7681 來濱江市場買菜就會想順路來家鴻燒鵝吃飯。 看到那油油亮亮的燒鵝、烤鴨、 ... 於 linscully.pixnet.net -

#50.【2021 台北美食】家鴻燒鵝-興安店,台北最強燒臘店

台北美食台北燒臘#台北燒臘便當#興安街美食台北最強燒臘店,這家位於興安街的家鴻燒鵝可以說是老牌的台北燒臘店,主打就是烤鵝跟烤鴨,招牌就是開店就 ... 於 backpackers4u.pixnet.net -

#51.[港式][榮星花園]香港家鴻燒鵝(龍江店) - 來福魚

晚上來到許久沒吃的《家鴻燒鵝》,第一次會來吃是友人推薦,那時覺得份量很夠口味又道地,今天剛好來附近當然是要好好回味一下了!去香港時點燒臘類來 ... 於 lifeyou.net -

#52.【虎亂吃一通】【南京東路站】家鴻燒鵝(網友:吃蛋糕推薦)

老實說全台灣~~哦,不~應該說是全台北,像這樣標榜「香港」的燒臘店應該有上千家吧?以前小虎沒開始寫食記,對吃也沒那麼講究時,港式燒臘便一直是我很 ... 於 www.foodtigertw.com -

#53.龍江路燒臘店– Beijsy

捷運南京復興站》香港裕記燒臘(龍江店):美味燒臘飯.便當,近臺北大學&興安街《臺北松山。 這間位於龍江路346號的家鴻便當是我們常會去光顧的 ... 於 www.beijstty.co -

#54.香港錦鴻燒臘店菜單|Taipei City 推薦餐廳| foodpanda 外送

香港錦鴻燒臘店在foodpanda點的到,更多Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#55.家鴻燒臘的店貓 - Flickr

家鴻燒臘 的店貓. 9256-FE-Fujofilm ProplusⅡISO100-32. 很多店貓只要沒取名字. 通常都叫咪咪,喵喵,再不然就是喵咪. 無一例外. 位在興安街的香港家鴻燒鵝,這一季裡 ... 於 www.flickr.com -

#56.[食記] 台北香港家鴻燒鵝 - 柔藍食單

臺灣的港式燒臘滿街都是,但要找到一家有賣燒鵝的燒臘,還真是不容易。不知道是不是台灣人吃鵝肉有自己的吃法,畢竟鵝肉店也挺多的,但吃過香港鏞記的 ... 於 bluehero.pixnet.net -

#57.家鴻燒鵝- Cutaway 卡個位

注意事項:. *點我看商品照片* - 食品業者登錄字號:A-200032357-00001-0 (1) 「烤鵝腿」店家每日限量供應,若管家訂購時已販售完畢,將聯繫您更換其他口味之餐點, ... 於 www.cutaway.com.tw -

#58.2019台北市/中山區/南京復興站/家鴻燒鵝/興安街/港式料理/餐廳 ...

2019台北市/中山區/南京復興站/家鴻燒鵝/興安街/港式料理/餐廳/美食/食記 ... 至於服務態度我個人認為還可接受跟其他港式燒臘相比是不會差到哪裏去(當然習慣日式服務的 ... 於 taipeixcity.pixnet.net -

#59.家鴻燒鵝外送【食記】臺北市。中山區 - Jnkz

家鴻燒臘 外送資訊整理Page1 《家鴻燒鵝》是一位很愛吃港式燒臘的朋友推薦我的店傳說中的極品燒鵝 ... 家鴻燒鵝|臺北港式燒臘便當推薦,捷運南京復興站興安街美食小… 於 www.createdessentls.co -

#60.[食記] 台北香港家鴻燒鵝龍江店- Food - PTT生活資訊討論

餐點內容包含各式燒臘、滾粥、燴飯、炒飯、炒麵、撈麵均有。菜單上泰半菜色我都吃過,總有一天我要全部嘗過。但到了現在才寫家鴻燒鵝,似乎也太慢了,真是不應該。 於 ptt-life.com -

#61.[V.S食記] 台北-香港家鴻燒鵝&香港裕記燒臘

在台北大學附近興安街和龍江路那一帶有一塊專賣飲食的店家群聚在此,然後從這邊可以往南延伸到遼寧街一直到遼寧街夜市那邊。 燒臘一直是我還蠻喜歡的 ... 於 thudadai.pixnet.net -

#62.『中山區・家鴻燒鵝・港式燒臘(興安店)』‐‐ 台北中山區・興安街

來到台北大學台北民生校區,中午到了午餐時間,走到興安街上找東西吃,看到這間家鴻燒臘很多人在排隊,看了一下網路評價,好像也不錯吃,所以這天午餐 ... 於 ctionkuni.pixnet.net -

#63.香港家鴻燒鵝家鴻燒臘便宜好吃又大碗(菜單menu價錢)

捷運中山國中站美食推薦可以試試看這家香港家鴻燒鵝家鴻燒臘,真的是便宜好吃又大碗前幾天在我臉書貼了香港阿德燒臘之後,就推薦我這家香港家鴻燒鵝家 ... 於 nash.tw -

#64.家鴻燒鵝興安店|台北知名港式燒臘店烤鵝腿飯幾乎是一開店就 ...

台北知名燒臘店家鴻燒鵝店裡面很多師傅都是香港來的,中午點餐的時候你就可以聽到店員跟師傅都用香港話再溝通,家鴻燒鵝本身有兩家店,一家分店是靠近中山 ... 於 blake.com.tw -

#65.家鴻燒臘家鴻燒鵝

家鴻燒臘 家鴻燒鵝. 臺北市美食港式飲茶首選,位於臺北市中山區興安街53-4號。更多推薦的在地美食店家,旅遊景點,食尚玩家絕對是你的美食香港家鴻燒鵝(中山區) 於 www.rakurakulf.co -

#66.家鴻燒臘外送 - Dcscho

46 列家鴻燒鵝/家鴻港式燒臘粥麵飯的完整菜單列表,共有41道餐點品項,包括烤鵝腿飯(半隻鵝腿、數量有限)、招牌烤鵝飯. 品項價格,大小,特殊 ... 於 www.dcscholpod.co -

#67.美食檔案》家鴻燒鵝鎮店寶鼎旺鵝腿蜜透香

如果不去香港,其實在台灣北部,有幾間燒鵝也蠻好吃的。例如家鴻燒臘,每到用餐時間,就人滿為患。因此若要用餐,我多半11點40分左右,就先來卡位。 於 m.cardu.com.tw -

#68.[台北中山] 香港家鴻燒鵝-美味的港式燒臘三寶飯 - 尼豪的美食 ...

台北市的興安街有不少美食除了有知名的涼麵店還有燒烤之外今天介紹的家鴻燒鵝也是肚子餓的時候大快朵頤的好地方老實說燒臘便當店很多但要做的好吃也是 ... 於 nickhow.tw -

#69.興安街香港家鴻燒鵝@除了燒鵝外,鴨腿燒肉飯及干炒牛河都正點

店面不大,但是味道滿出眾的~在這裡推薦給愛吃燒臘的朋友! 香港家鴻燒鵝 地址:台北市中山區興安街53之4號 電話:02-25057681 於 www.wiselyview.cc -

#70.家鴻燒臘龍江路 - 靠北餐廳

家鴻燒臘 龍江路情報,2017年12月12日— 家鴻燒鵝-龍江店地址:台北市中山區龍江路346號1樓電話:(02)2505-7681 來濱江市場買菜就會想順路來家鴻燒鵝吃飯。 於 needmorefood.com -

#71.【興安街美食】家鴻燒鵝:台北一流燒臘店 - 貓大爺

在香港,燒臘店和粥粉麵往往是分開經營的兩種店,但台灣往往合併在一起。「家鴻燒鵝」的強項在燒臘以及廣炒麵、干炒牛河,如鮮蝦雲吞的湯就調的 ... 於 lordcat.tw -

#72.【台北港式燒臘】一腿難求,台北超人氣港式燒鴨燒鵝店7選

在香港不少地方都有賣的燒鵝,台灣卻不多見,像是排隊名店「甘牌燒鵝」雖然到台北101開了分店.但這裡改賣燒鴨、不賣鵝;想吃燒鵝的朋友可以到「家鴻 ... 於 event-web.line.me -

#73.皮脆肉嫩汁香甜的美味燒鵝-家鴻燒鵝@捷運中山國中站@台北 ...

K的小叮嚀:這家燒臘真有水準呢. 招牌的燒鵝真的好吃. 感覺其他的燒臘應該也不錯才是. 炒河粉也相當的棒. 看來是一家會再訪的店. 於 keeat.pixnet.net -

#74.老饕激推勝過米其林!道地燒臘外皮才是精華,人氣鵝腿飯晚來 ...

台灣有相當多燒臘店,我吃來吃去還是最愛「家鴻燒鵝」(興安店),吃了許多年,真心覺得比香港米其林一星的. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#75.【情報】燒臘店的夢幻「鵝腿」 不一定吃得到! - 哈啦區

文、圖/周花花《家鴻燒鵝》是一位很愛吃港式燒臘的朋友推薦我的店,傳說中的極品燒鵝腿,有錢也不一定吃得到,還得天時地利人和外加好運氣才行, ... 於 forum.gamer.com.tw -

#76.家鴻燒鵝-興安店 - Facebook

台北五家燒臘名店試吃!鳳城、好味、老友記、家鴻、東門. 本影片深夜絕對禁看!看了我絕對救不了 ... 於 www.facebook.com -

#77.好吃多汁脆皮燒鵝-民生敦北周圍必吃午餐 - 美食過客

店外美食真是好吃,太開心了,美好一天店家資訊店名: 家鴻燒鵝地址: 台北市中山區興安街53號之4號電話: 02 2518 1802 開放時間: 11:00–20:30. 於 aweipixnet.pixnet.net -

#78.台北市香港家鴻燒鵝的書籤店家 - 樂趣地圖

台北市香港家鴻燒鵝. 台北市香港家鴻燒鵝的書籤店家中總共有1 筆資料,以下是1 - 1 [第1 頁]。 ... 台北市香港家鴻燒鵝同分類燒臘食品店家公司 ... 於 poi.zhupiter.com -

#79.【興安街美食】家鴻燒鵝:台北最強燒臘店 - 隨意窩

請參考新網址: https://lordcat.tw/archives/177 台灣有相當多燒臘店,本貓吃來吃去還是最愛「家鴻燒鵝」(興安店),本貓吃了許多年,真心覺得比香港米其林1星的「甘 ... 於 blog.xuite.net -

#80.台北,家鴻燒鵝,90分! - 王俊元的部落格

201403119975-1. 烤鵝. 201403119977-1. 家鴻的烤鵝及各種燒臘都有很好的水準,但可惜店內用餐環境不佳,擁擠的座位和油膩的地板,如能改善會更好。 於 octave1218.pixnet.net -

#81.中山區 家鴻燒鵝興安街店】美味的烤鵝腿!!! 平價港式燒臘(含 ...

海嘯強尼之前就聽過了這家港式燒臘店! 當時是被烤鵝腿所吸引((想知道甚麼味道但是蠻多食客說一腿難求尤其一旁又是台北大學.. 所以分析map的用餐巔峰時段後特. 於 hideki13.pixnet.net -

#82.皮脆肉嫩好滋味,人品不好的想吃鵝腿請趁早!! | 旅遊 - Yahoo奇摩

【美食部落客/PEKO】香港家鴻燒鵝在網路上是響叮噹的人氣美食餐廳,賣的是標準的港式燒臘,燒鵝、烤鴨、叉燒、油雞、燴飯、炒飯、粥品通通有, ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#83.台北市「家鴻燒鵝」粵菜港式飲茶 - 食在北台灣

「家鴻燒鵝」粵菜港式飲茶商家營業資訊:台北市中山區興安街53號之4 02-2518-1802,家鴻燒鵝是一個有燒臘、平價、吃吃喝喝的粵菜港式飲茶,網友認為值得推薦的有:招牌 ... 於 lovetpe.com -

#84.【台北】行天宮美食.家鴻燒鵝(捷運中山國中站)

我本身是一個蠻愛吃燒臘飯的人,尤其是燒鴨跟肝腸~有時候在台北工作,跑來跑去的話,自己也會找個附近的燒臘飯店品嘗一下,沒有一定在台北就是要聚餐 ... 於 www.paine0602.com -

#85.干炒牛河、廣東炒麵!香港家鴻燒鵝 - 葉影瓶像

【興安街燒臘】家鴻燒鵝│香港正宗肥美多汁脆皮燒鵝、干炒牛河、廣東炒麵!香港家鴻燒鵝、台北大學燒臘(2020.05更新). 中山區美食/小吃. 於 leafyeh.com -

#86.新竹美食 廣鴻燒臘自助餐。排隊才能吃到的大份量美味燒臘 ...

廣鴻燒臘自助餐位於經國路二段,欣園早點旁,每次用餐時間前來都要排隊,但錯過用餐時間來又賣完了…所以說還是要乖乖排隊對吧?只能說美食是值得耐心 ... 於 sillybaby.tw -

#87.干炒牛河、廣東炒麵!興安街燒臘、近台北大學(2020.05更新)

剛好在01看到鄉民們在討論叉燒飯,『香港家鴻燒鵝』就是一家被不少01鄉民肯定的店,剛好位於我還蠻常來的興安街,就找天過來試試看到底有多美味。 於 ha-blog.tw -

#88.裕記燒臘VS家鴻燒鵝 - Elaine愛旅行

燒鴨口感也不賴,富有嚼勁且越嚼越香。 今天在網上瀏覽了人稱「衛大」的Wisely提到另一家美味的燒臘店—香港家鴻燒鵝 ... 於 elaine6767.pixnet.net -

#89.近3千人推薦4顆星港式燒臘店,極品燒鵝腿常一開店就秒殺!

這家是以前走跳於中山國中站偶爾會吃的燒臘店,每次去燒鵝腿和鴨腿都賣光... 傳說燒鵝腿尤其美味,有錢還不一定吃得到也無法預約家鴻燒臘有兩家分店 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#90.Uppu's blog - 家鴻燒臘 - udn部落格

淑芬想吃這家燒臘,當然要陪吃啦! 整家店有裝修過,變得比較明亮,但阿姨的聲音也變大還會自言自語,叫號碼的時候要快點回應,不然沒耐心的阿姨會把 ... 於 blog.udn.com -

#91.【興安街美食】家鴻燒鵝:台北最強燒臘店 - 輕鬆瘦下來的秘訣

台北市中山區興安街53-4號。 (02)2518-1802。 ※ 11:00~20:30(無休) 【貓小爺推薦】 台灣有相當多燒臘店,本貓吃來吃去還是最愛「家鴻燒 ... 貓大爺部落格連絡本貓請 ... 於 dietwikitw.com -

#92.【台北】家鴻燒鵝興安街自帶蘋果光油亮亮鵝腿用餐時間大排 ...

有吃到一塊鴨肉,口感有點乾,不過味道算不錯。 單點叉燒NT.120. 平常吃燒臘,最愛的就是叉燒,他們家的叉燒甜甜鹹鹹 ... 於 auntie.tw -

#93.興安街對面的道地港式燒臘便當/台北大學/捷運中山國中站

說到家鴻燒鵝一直以來都是我的愛店之一, 只要想念時不遠千里、不論刮風 ... 小吃·食話食說|家鴻燒鵝,興安街對面的道地港式燒臘便當/台北大學/捷運 ... 於 aszxtyui.pixnet.net -

#94.龍江路家鴻燒臘 - 雅瑪黃頁網

內湖美食全家福燒臘. 位於內湖美食區的全家福燒臘店,堅持選用新鮮、衛生、品質第一,做出美味的佳餚。尤其是范老闆用心的在製作港式食品上,保持原有的風味,製作出 ... 於 www.yamab2b.com -

#95.家鴻燒鵝|台北港式燒臘便當推薦,捷運南京復興站興安街美食 ...

【家鴻燒鵝】距離捷運南京復興站不遠處中山區興安街上步行約10分鐘左右即可到達google評論2000多則評分4.0星算是蠻高人氣的燒臘店旁邊也都有機車停車 ... 於 v84454058.pixnet.net -

#96.家鴻燒鵝興安店、中山區美食|台北人氣港式燒臘店 - 寶兒遊樂園

台灣燒臘店有賣烤鵝肉的店家不多,〈家鴻燒鵝〉便是其一,名聲之響亮說是台北人氣數一數二的燒臘店也不為過,之前看到朋友分享就想找機會去, ... 於 bobotravel.tw -

#97.傳承港式美味~【香港家鴻燒鵝】 - Posh by Live 賞味人生

烤鵝飯的配菜一般,就像其他便當店的菜色,與香港的燒臘飯相比較,台灣的菜色算不錯,看起來也豐富不少。 相片2016-11-12 14 25 22 看起來油滋滋的鵝皮與 ... 於 posh.com.tw -

#98.興安街美食第一彈- 家鴻燒鵝/燒臘興安店 - Food Makes Me Happy

營業時間:每日10:30 a.m. ~ 8:30 p.m.. 家鴻燒鵝%2F燒臘-興安店. *Courtesy ... 於 cindylo326.pixnet.net