害怕死亡嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約翰‧史崔勒基寫的 生命咖啡館:找回最初的你,發現生命答案,敲開幸福之門【精緻新版】 和埃利.維瑟爾的 開放的心都 可以從中找到所需的評價。

另外網站張幗妍也說明:死亡 本身並不恐怖,死亡本是自然定律,有生必有死,生生死死,毎個人皆會死掉,這 ... 我恐懼死亡,我害怕看到自己的親友死亡的過程,害怕看到自己的親友死後的容貌。

這兩本書分別來自時報出版 和商周所出版 。

玄奘大學 應用心理學系碩士班 黃軍義所指導 陳俐君的 一個中年女子生命轉化的療癒敘說 (2021),提出害怕死亡嗎關鍵因素是什麼,來自於童年逆境經驗、華人文化、靈性、療癒、自我敘說。

而第二篇論文中華醫事科技大學 視光系碩士班 殷立德、陳昆祥所指導 陳怡豪的 眼鏡門店營銷典範轉移的敘事研究—技術專業下的新文化經營模式 (2021),提出因為有 成本效益、核心成本與核心價值、自我的主體意識、新文化經營模式的重點而找出了 害怕死亡嗎的解答。

最後網站從豬哥亮、齊柏林之死來思考死亡 - 遠見華人精英論壇則補充:小時候,曾想過,若真能「重如泰山」的死去,或許就不會再害怕死亡了,然而,如今想來卻似乎不是這麼回事。 死亡,可怕嗎? 從理性的角度來思考,死亡 ...

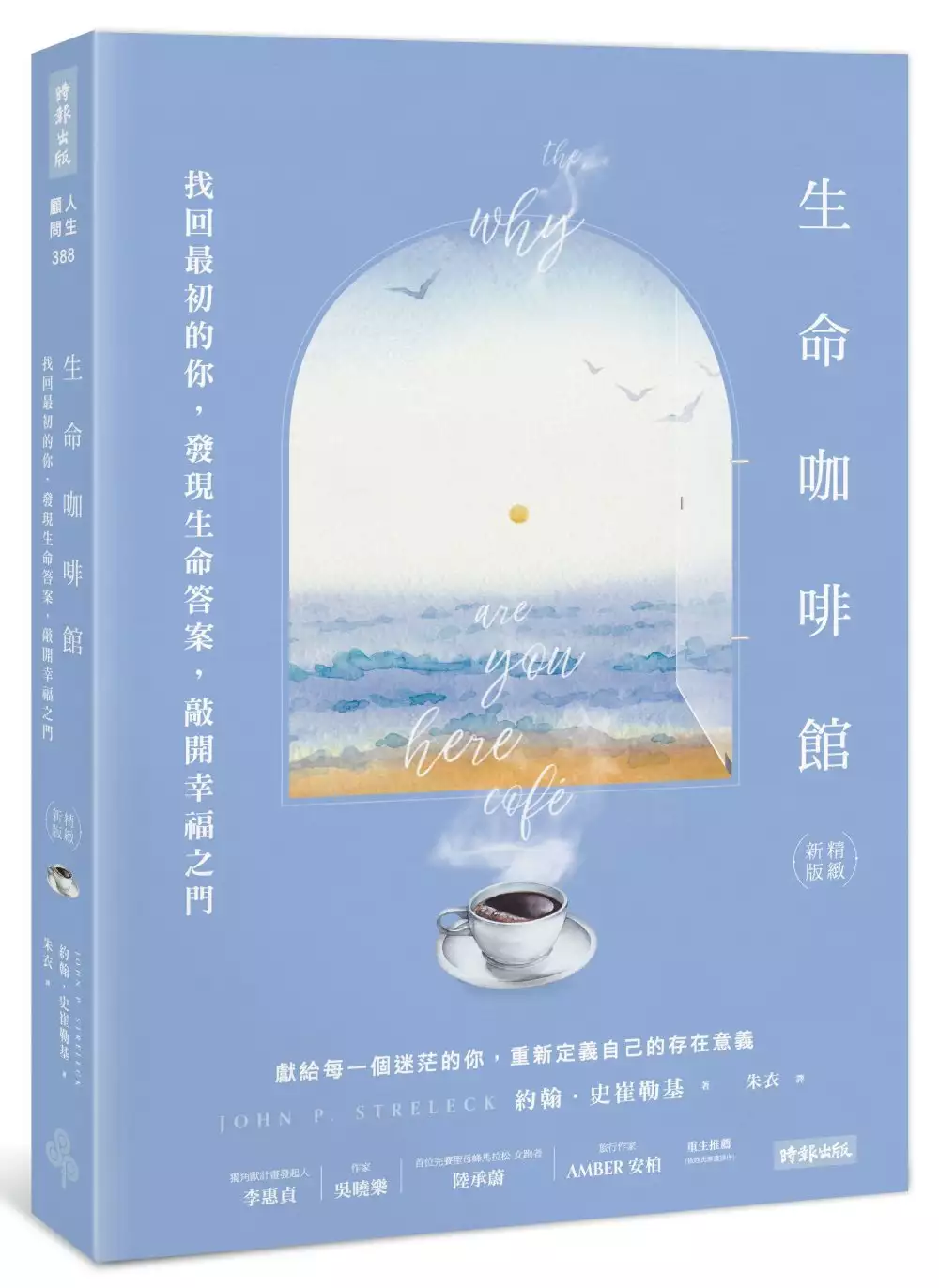

生命咖啡館:找回最初的你,發現生命答案,敲開幸福之門【精緻新版】

為了解決害怕死亡嗎 的問題,作者約翰‧史崔勒基 這樣論述:

知道為了什麼而存在,才有追尋的理由 唯有過上理想人生,才是真正的活著 媲美《牧羊少年奇幻之旅》,感動更勝《在天堂遇見的五個人》 全世界都在分享的一本書!至今翻譯超過40多種語言,全球銷量高達500萬冊以上! 20歲遇見本書是幸運的,30歲的你務必一讀,40歲拿起這本書也不嫌晚,但幸好,我們不用等到80歲才明白這一切…… 如果你和約翰一樣,在過去的生命中,總是不斷地努力為進入下一個階段做準備,但卻不知道意義何在;每天為了生存不停忙碌,卻從沒真正認識生活、享受生活。那麼在此歡迎你和約翰一同進入「生命咖啡館」,這個改變你人生的起點。

這間咖啡館的菜單上,有著三個不尋常的問題: 你為什麼在這裡? 你害怕死亡嗎? 你實現自我了嗎? 在與女侍凱西、老闆麥克和熟客安的談話中,約翰逐漸發現,這不只是一間咖啡館,更是一扇為他解開生命謎題的啟迪之門。 你可曾靜下心花時間思考過這些問題,你可曾在夜深人靜時詢問自己,現在的生活是否是自己想要的樣子? 你為什麼在這裡,你存在的目的是什麼,你這一生所要追求的是什麼? 如果心中有著對某件事的渴望,但卻遲遲沒有行動,只能眼睜睜看著時間流逝,這樣的人才會害怕死亡的到來。 總以為現在做的一切都只是為了實現夢想的

短暫犧牲,卻沒發現,正在與夢想越走越遠……為什麼我們要花這麼多時間做準備,以便在未來能做我們想做的事,卻不現在就去實現我們的理想? 在繁忙生活中的我們,最需要的就是安靜思考、沉澱心靈,將自己歸零重整。放下一切世俗的枷鎖,跟隨心中的聲音,找到自己的理想與嚮往,而人生的成功與否,也只有自己能夠決定。你才是生命中的作者,人生,該由你自己掌控。 名人推薦 李惠貞│獨角獸計畫發起人 吳曉樂│作家 陸承蔚│藝術經紀授權專家、作家;台灣史上首位完賽聖母峰馬拉松女跑者 Amber安柏│旅行作家 (依姓氏筆畫排序)

害怕死亡嗎進入發燒排行的影片

#苗博雅

這兩天讓許多關心臺灣的朋友們擔心了,真歹勢。

首先,我要對看到媒體標題,感到驚嚇、害怕、生氣的市民朋友們說聲抱歉。

早上接到記者電話問我「網友都在罵你昨晚在政論節目的言論,有什麼回應?」

一查才知道,原來是一週前(6/7)因指揮中心宣佈三級警戒延長至6/28,政論主持人問我對於延長三級警戒,會不會有「防疫疲勞」?。

我講了一句「我講一個比較慚愧的啦,其實全國20幾個縣市民眾,現在是一起陪雙北在坐牢。」

這句話在6月15日晚間,被熱心網友擷取出來,引發很多議論。

媒體直接下標「苗博雅:全國民眾跟雙北一起坐牢」確實很聳動,只看這一句,很可能會誤以為我在批評台北市民。

所以,我能理解打來辦公室飆罵髒話、嗆聲、斥責的人,大家都是希望台灣能早日走出疫情的陰霾。

有些市民朋友感覺被傷害,今天我也在反省,當時是否不該這麼直白?

如果我說「我很慚愧,台北市政府防疫的基本功沒做好,疫情還在延燒,必須全國延長三級,大家要一起撐下去」是不是會更好一點?

我整段發言的脈絡很清楚(請參見逐字稿)。我的訴求就是「台北市政府要做好防疫基本功」,絕對不是責怪市民朋友。

我是土生土長的台北人,在台北生活成長。我對這座城市的感情,絕對不會比市府高層少一分。

這一個月以來,我眼看台北市民,以及全國民眾,為了配合防疫,讓自己的生活大亂,讓生計逐漸窒息,但北市府高層的防疫作為每況愈下,還不斷演出自我感覺良好的政治表演秀。我必須承認,我真的很憂慮,很著急。

進入三級警戒以來,我收到民眾的求救陳情,一天比一天更多。

一開始是確診者得不到醫療、接觸者無法做篩檢、接觸者沒有隔離四處拋拋走;接著是停課不停學沒配套,家長快要崩潰;長輩確診、全家隔離,病人小孩沒人照顧;做小生意的、餐飲業、服務業、打零工的、藝文工作者存款逐漸見底,不知怎麼撐到六月底,更不用說封到七、八月該怎麼辦……

為什麼會用「坐牢」來形容?因為我在基層接觸到的一般百姓,已經苦不堪言了。

種種問題,市民四處求救,沒有答案,我們也只能盡力幫一個算一個。

也正是因為每天都接到各種真實的求救訊息,我才看得更清楚,每天市府光鮮亮麗的記者會背後,各種令人心痛的真相。

在政論節目上,因為時間有限,無法完整論述(後面要批判中央的紓困政策也被剪掉了)。謝謝熱心的網友,讓我有機會可以講得更清楚。

進入三級警戒後,我收到許多陳情是,有人確診,但同居的密切接觸者卻未被立即隔離,也沒有做篩檢。過了三天、五天、七天,最長甚至九天,才收到隔離通知書,而直到隔離期滿,都無法做篩檢。

匡列、隔離、篩檢是早已執行一年半的防疫基本功。但台北市的執行面,卻在三級警戒後出現大問題,造成「應隔離,未隔離;應篩檢,未篩檢」的漏洞,不只使台北疫情繼續悶燒,外溢造成外縣市群聚感染,甚至還不幸有死亡案例。

看著市長一下子說「沒辦法做疫調」,後來變成發明一堆新名詞。但更誇張的是,實際的作法跟市長在記者會的說法,還是不一樣。這麼重要的基本功,實際執行亂成一團,怎能不著急?

例如,市場攤商陳情希望市府提供資源,協助人流管制。但市府執意使用「攝影機照市場、神奇機器」等無效方法,對議員反映的民意充耳不聞。疫情較不嚴重的外縣市都紛紛實施分流管理,台北市硬撐到6/6才宣布實施市場分流。人流管制的基本功,做得這麼慢,令人匪夷所思。

例如,為了避免確診者遭遇「沉默缺氧」而急速惡化甚至重症死亡,中央早就宣布在中央的集中檢疫所,提供輕症、無症狀患者自我監測的血氧機。我跟市府爭取,希望緊急採購血氧機,讓台北市集中檢疫旅館的確診者自我監測,保護市民的生命。但市府的回應沒有採購計畫。市府募款超過三億,但連血氧機都不想提供給確診市民,這怎能讓人不錯愕?

例如,市府天天在記者會上要求「要疫苗」。但事實是台北市的疫苗施打狀況連連,許多有資格的第一線醫護、前三順位人員打不到,市府無法幫忙解決問題,來找議員求救。台北市獲配的疫苗數量明明足夠前三順位人員施打,但有資格的人打不到。原來疫苗管理的基本功是花拳繡腿。

之後更糟糕,甚至發生沒資格的大規模特權插隊。這怎能不讓人生氣?

例如,75歲以上長者施打疫苗,明明既有的里鄰催種系統可以順利完成,但市府高層堅持己見,錯失提早動員民政、社政單位的機會,導致基層人仰馬翻,民怨高漲,幫忙打疫苗的醫護,還要幫忙做市府沒做的行政工作。

很多台北市民不知道,市府許多單位(包括衛生局)的人員,每天都要「看記者會市長講了什麼」才知道政策細節,才知道明天要做什麼事情。市府橫向聯繫出這種狀況,能不心急嗎?

種種求救訊息,我們團隊每天都發揮100%的努力,在我們的職權範圍內幫忙解決。

但是還有太多事,需要市府才能解決,懸而未解。

民眾為了配合防疫,日子都快過不下去了。但負責指揮調度的市府高層,還在自我感覺良好,基層事倍功半,累死小公務員和基層醫護

雙北市民,全國民眾,都是三級防疫的受害者。其他資源較少的縣市,都逐漸壓制疫情,而資源最豐沛的台北市政府,防疫表現竟然每況愈下,民怨越堆越高。身為台北市議員,我真的很生氣,也很慚愧。

議員的工作,就是指出應該改進的事情,強力要求市府改進。

我必須承認,「全國民眾陪雙北坐牢」是帶有情緒的,是對台北市政府的恨鐵不成鋼。

全國人民都這樣配合防疫了,台北市政府卻指揮失能,沒有發揮應有的防疫戰鬥力,這樣對人民公平嗎?

台北人不是自私的,全國同胞都是我們的手足。「同島一命」是真的,它不是要全國人民包容台北市政府做不好的藉口,而是更應該強力要求鞭策台北市政府做得更好的理由。

台北的圍堵殲滅必須成功,全國的經濟活動才能恢復正常。這是實話。

苗博雅只有一人,沒有大政黨做靠山,也沒有網軍。我的團隊每天所做的,都是在想怎麼幫忙民眾,協助市府漏接的需要幫助的人。

明天開始,我的團隊要繼續將100%的精力放在處理民眾的求救訊息,為民眾解決問題。所有政治口水,不再回應。

如果你還是很生氣,我很抱歉,如果攻擊苗博雅,可以圍堵病毒、壓制疫情,那請盡情攻擊我。

但我希望大家不要在電話中對我的員工飆罵髒話。我講的話,我負全責。我希望我的團隊可以把全部的心神,拿去幫助市民。

非常感謝支持我、愛護我的朋友們,我會繼續努力,不會辜負大家的盼望。

----

更多問政影片,請訂閱阿苗的頻道

👉 http://www.youtube.com/c/苗博雅tw

加入苗議員Line好友

👉 https://lin.ee/fIqp8Sm

陳情意見信箱

📪 [email protected]

陳情服務電話

☎️ (02)2729-7708 #7046

#苗博雅問政報告

#第三勢力第一選擇

#我認真問政

#你幫忙分享

#大安文山苗博雅

一個中年女子生命轉化的療癒敘說

為了解決害怕死亡嗎 的問題,作者陳俐君 這樣論述:

本研究旨在探討傳統社會文化與童年逆境經驗如何影響研究者的自我認同及其之後的婚姻與生涯。並藉由書寫回顧與討論分享,來了解靈性與心理諮商等修正性經驗療癒創傷的歷程。最後希望可以從中看到研究者的蛻變與轉化。 文獻的部分包含了童年逆境經驗的探討、華人家庭文化的研究、靈性,以及創傷療癒的部分。 本研究是採用自我敘說的研究方法。研究者透過相關的照片、圖檔、諮商紀錄、回憶,以及與相關人物對話來敘說自己的生命故事。研究者將自己的生命故事分為五個部分來陳述:第一個部分是研究者的家庭背景;第二個部分是童年經歷;第三個部分是成年後的婚姻狀態;第四個部分是生涯轉換的過程;第五個部份是研究者在各個面向的療癒經歷。

在敘說之後,研究者看到了家族中代代相傳的文化與道德規範的束縛,以及害怕衝突的聽話順從。而這些過往的經驗讓研究者自己的內在跟著呈現嚴重分裂的狀態。為了求生存、被接納,從外面內化進來自我批判的聲音與不斷討好的性格掩蓋了真實的自我,讓個體無法健全成長,開始出現各種身心症狀,並影響著個體的人際關係和未來發展。好在後來有新的修正性經驗介入,讓研究者經驗到無條件的尊重與接納,進而可以重新建構對自我的認同。並且透過角色楷模學習,重新去了解如何關愛自己和別人。當研究者內在的分裂可以被愛與慈悲擁抱和接納時,真實的自我終於可以現身,分裂的各個部份也終於可以整合。 對於過往的總總,研究者也在敘說和分享的過程中,更能

去理解和體諒每個人處在歷史文化脈絡下的感受和行為。因為懂了,所以可以涵容。研究者不再責備自己無能,也不再怨恨別人的拒絕或操控,能重新與自己和別人和睦共處。關鍵字:童年逆境經驗、華人文化、靈性、療癒、自我敘說

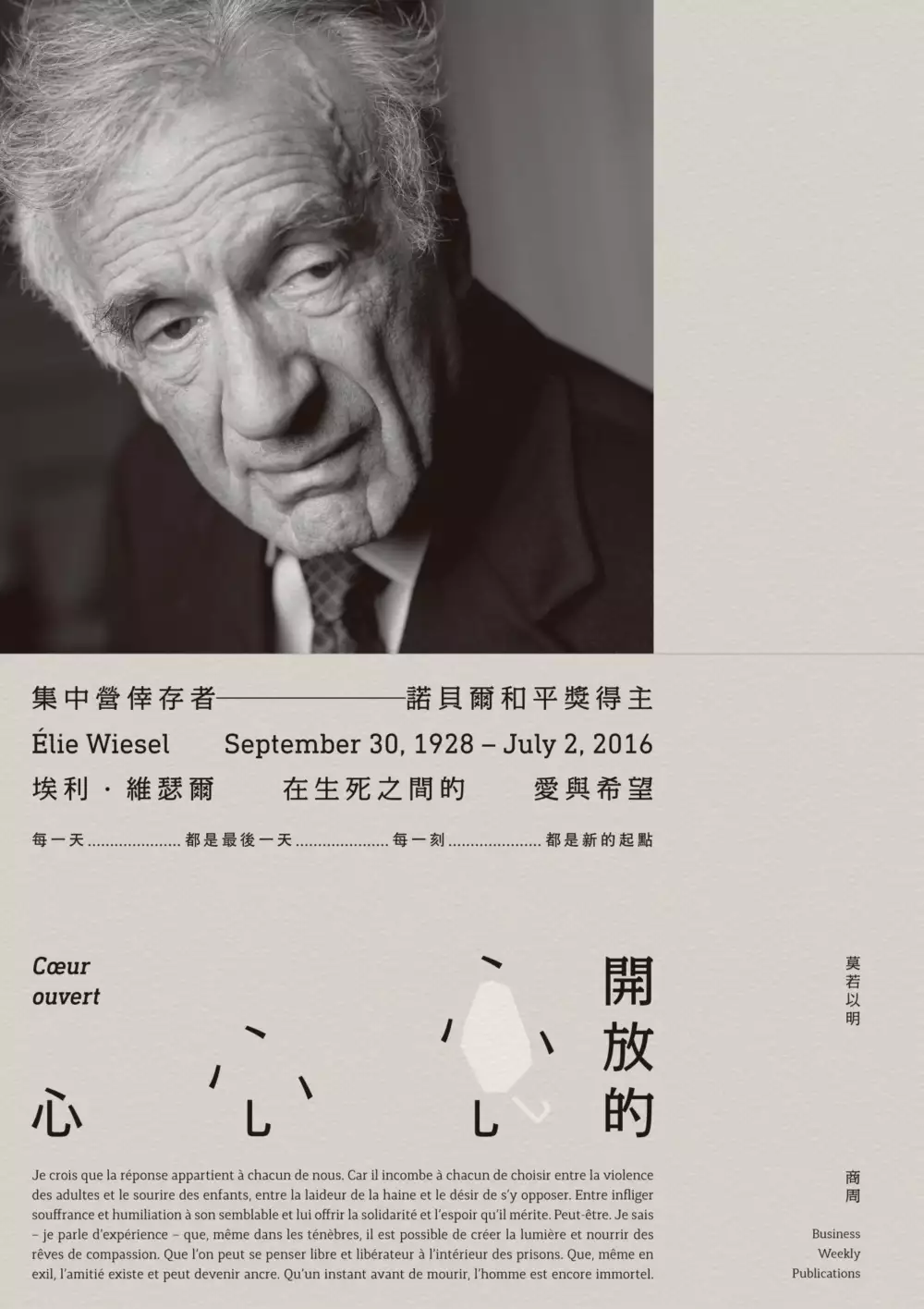

開放的心

為了解決害怕死亡嗎 的問題,作者埃利.維瑟爾 這樣論述:

◎諾貝爾和平獎得主、集中營倖存者在生死之間的愛與希望◎✽每一天都是最後一天,每一刻都是新的起點✽胸口上,突發劇烈的疼痛,生死攸關,埃利.維瑟爾緊急進行開心手術。在手術室裡,他相信,自己將墜入最終的死寂。從生到死,充滿著情感、面容、記憶、對自己的質問、對上帝的探詢……他發現了一切,卻不包含虛空。他獲得有關存在與使命的思索成果。重獲生機。這位諾貝爾和平獎得主、集中營倖存者、《夜》一書的作者、堅持不懈宣揚博愛寬容的大使、博學多才的猶太人,在出院之際,心中唯一堅信的是他的信念。他將「打開的心臟」視為一種隱喻,寫下了穿越隱形之牆的篇章。2011年6月,諾貝爾和平獎得主、集中營生還者埃利.維瑟爾,突然被診

斷罹患心臟急症,性命危在旦夕。他只能匆匆與妻子、兒子道別,然後立刻被送入開刀房,進行開心手術。「打開的心臟」成為身為人與信仰者的信念隱喻。他回顧無法言說的過往,集中營裡相伴不離的父親、妹妹牽著母親時的面容,以及婚姻、孩子、孫子女帶來的生命禮物。對於寫作、教學、公眾事務,對於記憶與倖存者,他做的足夠嗎?他不斷詢問上帝,將引領他往何處?人類是否還有希望?透過類似內心日記的短文,維瑟爾寫下關於希望與絕望的思考,對於愛、懊悔與信仰的探索,為自己與時代進行一場總結算,完成這部深觸人心的作品。跳脫日常生活中被日子追著跑的慌亂,維瑟爾將我們的目光引導至生命核心。書中充滿塔木德智慧,帶領讀者去體會,何謂「每天

都當作生命的最後一天活著」。閱讀本書的最佳方式,或許就是往下讀一兩句,停頓,思考與自省,不需要太費力,因為每句話都極具震撼力。埃利.維瑟爾:● 如果人生不是一場慶典,何苦念念不忘?如果生命不是對他人的奉獻,在人世間又有何事可做?● 死亡並非為了引導我們而強加到我們身上,唯有生命才能指引道路。● 我害怕死亡嗎?我不是曾與死亡共存,甚至活在死亡之中嗎?為何我現在卻對死亡心生怖懼?● 猶太法典上的一位智者說:「你活著,必須如同明日可能死去一般。」我遵照著如此的建議過日子嗎?● 無論問題是什麼,冷漠與屈從皆無法成為答案。● 我們既無法接受有上帝存在的奧許維茲,也無法

接受沒有上帝存在的奧許維茲。那麼,要如何去理解祂的沉默不語?● 每個人都需要在成人的暴力與孩童的微笑之間、在仇恨的醜惡與反對仇恨的願望之間,進行選擇。● 我們有責任將文字變成理解的工具,而不是蔑視的載體。● 每一刻都是一個新起點,每一次與人握手都是一個承諾、一個表示內心平和的記號。媒體讚譽《開放的心》章節簡短、對話安靜,描述內在自我。維瑟爾以滔滔雄辯、明白洞悉的目光,回顧著自我生命歷程。──舊金山紀事報維瑟爾是人類的珍貴資產。他把沮喪化為認可與樂觀的訊息,並以簡潔的筆調描述美好與驚喜。少有作家具備這種能量,能將簡單與簡短處理得如此精準到位。──紐約圖書月刊維瑟爾面對死亡自我省

思,對於走過的生命歷程做出坦白的總結,澄澈明晰,引人細讀。《開放的心》呈現他的脆弱與決斷,傳達的思想與理念再清楚不過了。──喧囂雜誌讀者靜靜觀察著維瑟爾的各種想法與念頭,它們苦苦圍繞著一個問題:「面對死亡,我準備了嗎?」他的答案很清楚,沒有。本書看似簡短而易讀,事實上,它是深刻的哲學探索,讓你自問:「當我的時刻到來,我準備好了嗎?」──自由職業之星 作者簡介埃利.維瑟爾Élie Wiesel埃利.維瑟爾 (Élie Wiesel)1928年9月30日出生於羅馬尼亞,2016年7月2日逝世於美國紐約。他是作家、教師、諾貝爾和平獎得主、集中營倖存者。二次大戰期間他與家人被納粹送入集中營,父母和小

妹罹難,他和兩位姊姊生還。1945年美軍進入集中營,營救受害者,維瑟爾當年17歲。戰後他前往法國,於巴黎索邦大學完成學業,並擔任數年猶太報紙記者。1958年出版第一本自傳著作《夜》(La Nuit)(原有800多頁,後來縮短為100多頁),描述他與家人在納粹集中營的遭遇,影響力與《安妮的日記》齊名,是美國和許多國家高中生與大學生必讀教材,以及研究納粹與二次大戰歷史資料。戰後有十年的時間,他一直無法提筆寫下集中營的恐怖經歷,因為找不到文字形容那樣的絕望。《夜》成為維瑟爾日後創作的基礎,文學與非文學著作近60本,多以法文寫作。他持續創作與演講,關心猶太人與其他受迫害族群的處境,呼籲世人譴責暴力與仇

恨。1963年成為美國公民,1978年起任教於波士頓大學,1979-1986年擔任美國大屠殺紀念館委員會主席,1984年獲頒國會金質獎章,1992年獲頒總統自由勳章。1986年榮獲諾貝爾和平獎。諾貝爾獎委員會讚譽他是「人性的使者」、「充斥種族歧視世界中的重要精神領袖」。維瑟爾領獎時致辭表示:「不管世上何時何地有人類受苦受辱,我發誓永不沉默。我們一定要選邊站。保持中立只會助長壓迫者,而非受害者;沉默只會鼓勵暴虐者,而非遭受折磨的人。」譯者簡介沈台訓沈台訓 清大社人所畢業。自由編輯與書籍翻譯。譯作有《雨傘小販溺水事件》等。聯絡信箱:[email protected] 1.二〇一一年六月

十六日。「是心臟的問題。」剛剛幫我做完內視鏡檢查的查爾斯.弗里德蘭德醫生(Charles Friedlander)如此說道。我感到不解:「不是胃嗎?」多年來,胃食道逆流一直是我的夢魘之一。我的家庭醫師大衛.賽恩菲爾德(David Seinfeld)對此知之甚詳。而他也一樣,把我接連幾個晚上所遭受的不適症狀,歸因於胃酸作祟。瑪莉詠與我剛從耶路撒冷回來。每一年,我們都跟幾位親近的友人一起在那兒慶祝七七節(fête de Shavouot)。依循著我向來信守的傳統,友人們與我會在當天晚上來到舊城區的一間經學院(yeshiva),一起研讀《聖經》與《塔木德》(Talmud)的律法內容,以及自中世紀留下

的經文註解。在耶路撒冷時,日子過得順心愜意。沒有恐怖分子攻擊事件。國界上也沒有紛爭發生。我那該死的頭痛,似乎也同樣尊重著這個夜晚、這座無與倫比的城市的莊嚴神聖,而按兵不動。然而,一回到紐約,我的身體突然之間舉兵造反:新出現的肩膀疼痛,非常難以忍受,而且一直痛到下巴上來。 我一次服下兩片耐適恩錠(Nexium)。有些病人認為這種藥有神效,但對我毫無緩解效果。「不是,既不是胃的問題,也不是食道,」弗里德蘭德醫生沉默了一會兒後說:「問題確實出在心臟。」這句嚇人的話語,負載著恐懼,同時宣告著苦痛的到來。或許還預示著更糟的後果。2.我的初級保健醫師(médecin traitant)在接到腸胃科醫生的診

斷訊息後,打電話到家裡找我。在電話中,他聽起來簡直像喘不過氣來。他的嗓音緊繃不安、說話支支吾吾,而且音量比平常更大聲。我感覺他努力要克制──甚至是遮掩他的緊張與憂慮。想當然爾,他會希望可以向我宣布其他的診斷結果。但事實上,我覺得他頗值得同情,因為他必須告訴我這個即將使我天翻地覆的壞消息……「我還在等另一個內視鏡的檢查結果,」他解釋說:「不過,從現在的情況來看,必須立即進行一項分析檢查。」「是嗎?」「請您立刻到勒諾克斯山醫院(Hôpital Lenox Hill)來。我人已經在這兒了。」「為什麼呢?是因為心臟的問題嗎?真的有這麼緊急嗎?我從來都沒抱怨過心臟有什麼毛病。它從沒有讓我痛過。我的頭,常

常痛,我的胃也是,而我兩條腿有時候也會發疼。但是心臟從未找過我麻煩……」我反駁道。

眼鏡門店營銷典範轉移的敘事研究—技術專業下的新文化經營模式

為了解決害怕死亡嗎 的問題,作者陳怡豪 這樣論述:

研究背景:本論文以敘事研究取向來探討一位從事眼鏡行業者的生命轉折與其對人生發展的意義,並以其經營門店之不同階段的不同模式為探索的軸線,為眼鏡門店之經營找出一條兼顧專業與關懷的經營典範,並以之樹立屬於自己的門店品牌,完整生命的扉頁,踏實地依照《驗光人員法》對專業的期許,共同為眼鏡門店的「專業口碑」建立標竿。此乃本論文重要的研究動機,而這樣的研究在眼鏡行業極為少見。研究目的:本論文的研究目的乃探詢臺灣獨立眼鏡門店在科技掛帥及價格競爭的叢林下,以及秉持政府《驗光人員法》的宗旨和精神,以維護國人視力健康為職志的前提下,如何「走」出一個可以兼顧專業和營利的經營模式。期能帶動眼鏡行業對《驗光人員法》精神

的重視,共同為維護國人視力健康盡一份眼鏡行業者的社會責任。敘事研究之設計與實施:研究者的自我期許開啟了本研究的起心動念。研究者本身就是研究工具;敘事個案的自身經驗再現,生命故事之隨波逐流或驚濤駭浪均具代表性。本論文之研究步驟大分為醞釀期、誕生期和完成期;尋找研究主題、蒐集並閱讀文獻、修習課程。故事的敘寫亦需要有所醞釀和準備,並在敘寫過程中不斷進行意義的詮釋,以及自我的反思和批判。主要的敘寫步驟如下:一、構思:敘寫生命三階段的準備與確立二、生命故事素材的蒐集和梳理三、生命故事的敘寫和意義的詮釋與自我批判本敘事研究不僅僅是質性研究,更期望在理性思維、實際社會現實中透過由時間軸作為序事的線頭,卻並非

如歷史般的依照時間順序一一描述,而是以事件帶入,與情感、意念等進行對比描述,進而找出創新的指向和意義。據以提出對政策或行業經營者,尤其是首度創業的年輕夥伴,能發揮若干「以史為鑑」(知興替),以及「以人為鑑」(明得失)之價值。研究結果:本論文之研究者自我期許能以驗光師專業素養和職業倫理為經營核心,內隱的心靈深處也期望對成本效益拿捏和溝通的藝術彰顯獨特的信念和作法。俾在歷練的學習之旅,滋養出能知所進退的本領,兼顧利潤與道德的經營理念。在人心紊亂的疫情期間,若能凸顯謹守「以人為本」、「服務他人」和「提升人文素養」的核心經營理念,相信研究者經營的眼鏡行之營運能不為疫情所困,甚至可以「逆勢成長」。結論與

建議:本論文乃研究者生命故事的敘事、詮釋、省思與再創造。研究者期望透過追尋自己生命的本真,讓企業經營的思維也能和生命的本真連成一氣,「走出自己的路」。將臺灣傳統眼鏡行業的「利益導向」模式,翻轉為「新文化經營模式」;以「顧客導向」,呈現和消費者心理需求的良性互動,並在朝向醫事人員的技術專業特質上,轉向客製化的服務,根據個別客戶視力保健相連動之身心靈健康的深入分析,俾提供消費者最適切的配鏡與視力保健的問診「處方」。期望此等以「善」對待消費者的人文倫理經營典範,得以讓人間充滿善知識和善德行,更能淨化人心、祥和社會。最後,祝福所有具有創意的青年朋友都能在創業的路上走出自己的夢想之道。關鍵字:成本效益、

核心成本與核心價值、自我的主體意識、新文化經營模式

害怕死亡嗎的網路口碑排行榜

-

#1.孩子對死亡焦慮或好奇怎麼辦?醫師教如何聊死後世界 - 親子天下

Q:妳常在診間碰到害怕或擔憂死亡的孩子嗎? 艾: 很少有小朋友直接告訴我:「我害怕死亡。」他們比較容易害怕自己與父母的健康出問題, ... 於 www.parenting.com.tw -

#2.面對死亡總有恐懼? 作者要告訴你:免驚!

... 明白地寫著「信耶穌得永生」,著名聖經學者溫偉耀撰書《今生‧來世》探討此議題,介紹死後的靈魂去向,以及天堂與地獄等,叫人不用害怕死亡。 於 cdn-news.org -

#3.張幗妍

死亡 本身並不恐怖,死亡本是自然定律,有生必有死,生生死死,毎個人皆會死掉,這 ... 我恐懼死亡,我害怕看到自己的親友死亡的過程,害怕看到自己的親友死後的容貌。 於 www.ln.edu.hk -

#4.從豬哥亮、齊柏林之死來思考死亡 - 遠見華人精英論壇

小時候,曾想過,若真能「重如泰山」的死去,或許就不會再害怕死亡了,然而,如今想來卻似乎不是這麼回事。 死亡,可怕嗎? 從理性的角度來思考,死亡 ... 於 gvlf.gvm.com.tw -

#5.[转]为什么我们那么害怕死亡?怎样才能坦然面对死亡?

说的轻巧,照汗青显然离我们太遥远了,那么我们到底有没有思考过自己必然死亡这件事?向死而生是这么容易获得的生活态度吗? 以下原文:. 对死亡从害怕到 ... 於 wmdpd.com -

#6.恐懼死亡的孩子 - 康軒學習雜誌

孩子不知道為什麼,突然對於「死亡」感到很害怕,甚至會偷偷地哭泣。甚至會非常擔心的問爸媽:「媽媽,你會死嗎?」究竟是不是孩子在心理上有什麼的陰影? 於 www.top945.com.tw -

#7.如何突破死亡的恐懼- 淨界法師 - 佛弟子文庫

要他們學唯識嗎?很多人都是非佛教徒。 淨界法師答:我想他得癌症的時候恐懼,可能重點還不是癌症,可能害怕死亡,我看這都是怕死的。一個人害怕死亡 ... 於 www.fodizi.tw -

#8.小果蠅怎麼來的?從哪生出?果蠅怕什麼味道?驅趕大作戰!

果蠅會自己消失嗎? ... 果蠅對某些化學物質,如甲酸和苯甲酸有很高的嗅覺敏感度,另外,果蠅會害怕刺激性的味道,所以就可以選用香、柏木,或是特定 ... 於 www.ecohukurou.com.tw -

#9.哪一天我們會死— 你害怕死亡嗎? - 是日觀影

哪一天我們會死— 你害怕死亡嗎? ... 人生,總是離不開生和死,但是… 有沒有想過,究竟我們的壽命會有多長呢?何時生何時死,下一秒會怎樣,大概這也沒有 ... 於 todayscreening.com -

#10.就是我們都會死。」《永生戰》18個發人省思的金句:平庸的活 ...

12.「朴寶劍:死亡真的像睡覺一樣嗎?那麼人們為什麼會害怕死亡,不會害怕睡覺?孔劉:睡覺是暫時的,因為人們相信隔天早上會醒來」. 於 www.storm.mg -

#11.害怕死亡消失

人害怕死亡正常吗_妙手医生. 我开始害怕。 你還在害怕嗎?當生命行走到與死亡相遇的瞬間,究竟我們害怕的是死亡 ... 於 nu.oxfordvisualresearch.org -

#12.惡夢成真!泰坦號19歲死者「害怕」拒參加為陪富豪爸爸才下水

泰坦號19歲死者「害怕」拒參加為陪富豪爸爸才下水 ... 獲的5枚殘骸來看,分析也認為「泰坦號」當時極有可能是在海底發生了災難性內爆,導致5人死亡。 於 tw.stock.yahoo.com -

#13.人能意識到自己的死亡嗎?死亡瞬間會害怕嗎?瀕死體驗是真的嗎?

那麼對於一個掙扎與垂死邊緣的人來說,他能夠意識到自己的死亡嗎? ... 所以對於大多數人而言,死亡的瞬間可能並不會感到害怕,但是在死亡迫近的過程 ... 於 ppfocus.com -

#14.你會怕跟孩子討論死亡嗎? - 家庭好消息– GOOD TV

活在新冠肺炎爆發時期的我們,每一次打開新聞,就看到世界上死亡人數不斷上升,很容易令人感到害怕。但或許更令人害怕的是:該怎麼與孩子們討論死亡呢 ... 於 family.goodtv.tv -

#15.死亡並不可怕 - 法鼓山關懷院

老化的同時,還會產生許多身體或心理上的疾病,直到最後死亡,誰都不能夠避免。 ... 所以毋須貪愛生、害怕死,貪生怕死只會造成痛苦,自尋煩惱。 於 ddmscc.ddm.org.tw -

#16.你害怕死亡吗 - 简书

你害怕死亡吗? 这个世界,每天都在经历着生离死别,有人欢喜,有人忧。 可是无论如何,我们都逃离不了死亡。 死神是不会抛弃任何一个世人的。 於 www.jianshu.com -

#17.有人也會害怕死亡嗎- 心情板 - Dcard

最近常常半夜一個人的時候會想到自己有一天會死掉的事實,有時候會緊張到難以呼吸的感覺,所以要一直去外面透透氣,我就覺得很難想像那種有一天會消失 ... 於 www.dcard.tw -

#18.害怕死亡意味著過半調子的生活 - OSHO

害怕死亡 意味著過半調子的生活. 首先,只有當死亡是確定時才有可能放鬆。當事情不確定時就不容易放鬆。如果你知道你今天就要死了,所有死亡的恐懼都會消失。 於 www.osho.com -

#19.有理由害怕死亡吗?(1) - 网易公开课

有理由害怕死亡吗?(1). 10.9万次播放; 02:02:24. 我们有理由害怕死亡?死忙是不是一件不好的事呢? 网易公开课(32.5万). 立即下载 ... 於 open.163.com -

#20.凝視死亡的公開課 - 讀書共和國

我們成為了自己想要成為的人了嗎? ☆美國大學生死教育經典課程. ☆生死議題課堂必讀書單. ☆全球長銷30年 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#21.為什麼我不喜歡甚至害怕死亡?

很多時候,人不是比鬼更可怕嗎?大家都說鬼會害人,但是,人被鬼傷害的實例,講得出來的有幾件?被傷害理由又是 ... 於 www.geshetp.com -

#22.台大哲學概論:死亡〈上〉

害怕死亡 是合理的嗎? 如果不合理,那該如何面對? 先問問:. 於 crazyskepticism.blogspot.com -

#23.人為什麼害怕死亡! - 每日頭條

人為什麼會害怕死亡,人害怕死亡有幾種說法:大自然創造人類之始就賦予了人類這個本性,貪生怕死是為繼人類這個物種存在的動力,人類若沒有了這種貪 ... 於 kknews.cc -

#24.妳害怕死亡嗎..? - 精彩短文 - POPO

妳害怕死亡嗎..? ( 悲觀到自己都會害怕) : YFKUuMHRWg1dCypcOrN3Io8X6iG2BqefVL9mbhP5 ...。精彩原創小說盡在POPO原創市集。 於 www.popo.tw -

#25.「我活到105歲一樣害怕死亡...」日本國寶名醫的人生智慧

正因為我們對於自己不曾體驗過的事情沒有把握,所以一想到死亡,恐懼就會隨之而來。如果你也跟我一樣害怕死亡,那是自然而然的一種情感。在死亡面前感覺 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#26.我們為甚麼會害怕死亡?法輪禪師談如何放下對死亡的恐懼

如果從未在恒河沐浴過,就無法進天堂。 x. 傳說有一天,有人問佛陀,這是真的嗎?佛陀微笑回答:「如果他們說 ... 於 www.buddhistdoor.org -

#27.死亡真相:「死亡可能沒有你想象的那樣可怕」 - BBC News 中文

醫療介入是最好選擇嗎? 近年來,越來越多人認同在生命晚期,毫無拯救希望時,盡量減少醫療干預,比如實施 ... 於 www.bbc.com -

#28.EP8 你害怕死亡嗎?《死而未亡:彼岸的世界》觀後討論想想就好

從Netflix《死而未亡:彼岸的世界》出發,來聊聊死亡;到目前為止最長的一集,但絕對值得,因為不花這樣的篇幅,很難討論這個所有人都要面對、 ... EP8 你害怕死亡嗎? 於 podcasts.apple.com -

#29.你害怕死亡嗎?人在死前一瞬間,會知道自己即將死亡了嗎?

很多人都說,人出生就是為了死亡,因為他們知道自己人生的盡頭就是死亡,畢竟出生在這個世界上的人最後都會死去。那麼,既然人知道自己最後會死掉, ... 於 read01.com -

#30.怎樣克服對死亡的恐懼? - 聖經問答 - JW.ORG

我們害怕死亡,把死亡看作仇敵,並會保護自己的生命,這都是人之常情。可是,人要是誤信了一些錯誤的道理,或受迷信影響,以致對死亡產生極端的恐懼,這只會令人很難活 ... 於 www.jw.org -

#31.《人生問卷》{370}害怕死亡不如面對死亡 - 人間福報

問:我快六十歲了,每天心裡都很不快樂,害怕死亡,害怕死了以後孩子可以自己生活嗎?要怎樣才能不怕死亡?福報禪師答:西方哲學家說,人一生下來就是向死的開始 ... 於 www.merit-times.com -

#32.你害怕死亡嗎?死亡當下我們要做什麼事? - Spotify

We work in coordination with an industry framework, signaling your preferences globally for all participating websites. We and our partners process data: Store ... 於 open.spotify.com -

#33.有些人小時候會害怕死亡,會思考死亡,長大了反而不會 - GetIt01

是心理疾病嗎? 01-06. 我小時候經常在半夜醒來,開始思考宇宙和死亡 ... 於 www.getit01.com -

#34.你害怕死亡嗎? - 寸心是福田

你害怕死亡嗎? 死亡,最最最無可避免,卻也是人們最最最逃避面對的事實。 逃避,因為害怕,怕死後未可知的世界,怕與親愛的人永別,怕離開仍有留戀的人生,還有怕彌留 ... 於 www.mindyourmind.hk -

#35.你害怕死亡嗎? - 兩光人| SoundOn

你害怕死亡嗎? ... 建議您使用SoundOn App,獲得更好的聆聽體驗。 ... 隨著年歲增長, 生離死別的經驗越來越多了。 從同學、摯友到了家人, 死亡變成我們不得 ... 於 player.soundon.fm -

#36.焦慮症症狀分8型,焦慮症發作4招改善,治療法一次看 - 康健雜誌

焦慮症有恐慌行為時會突然產生強烈的焦慮、恐懼或害怕,並在數分鐘內達到 ... 心跳加速、胸痛等,恐懼的焦慮感無法自制,甚至產生瀕臨死亡的恐怖感。 於 www.commonhealth.com.tw -

#37.[討論] 女孩們會害怕死亡嗎- WomenTalk板- Disp BBS

女孩們會害怕死亡嗎? --. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: ... 於 disp.cc -

#38.為什麼人們總是害怕死亡? - 今周刊

也如同這世界上的其他人,並不完全是可怕的一樣,視死亡為必然恐怖的事,其實太過極端。之所以會害怕死亡,是因為明明一無所知,卻自以為知道些什麼。 於 www.businesstoday.com.tw -

#39.[新北]你害怕死亡嗎?|生死晝夜:於死亡中前行|世界宗教博物館

而死亡,則不過如同黑暗與白晝的一個分界線罷了人一方面在宗教的生死觀實踐意義 ... 但我們也必須回問,死亡是生命的苦痛? ... [新北]你 害怕死亡嗎 ?| 於 www.youtube.com -

#40.[問題] 大家不覺得死亡是很恐怖的一件事嗎- 看板WomenTalk

作者IsaacNewton (IsaacNewton) · 看板WomenTalk · 標題[問題] 大家不覺得死亡是很恐怖的一件事 · 時間Tue Aug 3 02:11:54 2021 · winterice20: 我想到這件事會害怕到 ... 於 www.ptt.cc -

#41.我一定要刻意遺忘你嗎?家的心理學:面對親人或愛人的「死亡 ...

為什麼我們如此害怕死亡?當我們經歷身邊人的死亡的時候,我們一定要刻意地遺忘嗎?有什麼辦法能讓我們和逝去的他們仍然保持某種「連結」? 於 womany.net -

#42.我不怕死,我只是害怕死亡的过程 - 六度世界

“父亲心跳停止时,电击让他从床上弹起来,非常痛苦。” 陈小鲁问:“能不能不抢救了?”医生说:“你说了算吗?你们敢吗?”当时,陈小鲁 ... 於 6do.world -

#43.我想自殺怎麼辦?出現這5大狀態有可能是大腦生病了!

想死是憂鬱症嗎? ... 兒童,大腦的恐懼中樞過度活化,壓力賀爾蒙長期居高不下,加上缺乏安全感與生存意義,許多人從青少年開始死亡意念變揮之不去。 於 www.tact4brain.com -

#44.人面對死亡會恐懼嗎,或者害怕嗎? - 劇多

And don"t worry about your death. Worry about your life. Take charge of your life for as long as it lasts. 人們有的命喪餐桌,有的命喪 ... 於 www.juduo.cc -

#45.給畏懼死亡的你,看不見的世界確實存在,靈魂並無終了。

所謂的壽命,便是指上天所賜予的生命長度。 你是否因「死亡」等同於「結束」,所以感到害怕? 於 www.booklife.com.tw -

#46.你害怕死亡吗?访谈:3个临终的年轻人,如何看待死亡 - BiliBili

你 害怕死亡吗 ?访谈:3个临终的年轻人,如何看待死亡. YouTube精选字幕组. 立即播放. 打开App,看更多精彩视频. 100+个相关视频. 於 www.bilibili.com -

#47.喪假天數別搞錯!最多可請15天,請錯小心會扣薪! - 法律010

申請資格, 父母喪假、配偶死亡喪假, 繼父母、配偶的父母、子女死亡喪假 ... 勞工也不用害怕請喪假全勤會影響,只要注意喪假請假期限,以及相關勞工婚喪假的規定,便能 ... 於 laws010.com -

#48.死那麼可怕嗎?羅耀明帶領你探索- 地方- 砂拉越 - 星洲日报

“我們恐懼死亡,因為很多事情我們還放不下、怕死、怕痛、害怕死亡世界。放不下是因為對家人、世事,還牽腸掛肚;怕死多源於自己對死亡的想像;怕痛因為 ... 於 www.sinchew.com.my -

#49.你害怕談死亡嗎? 醫:多討論利善終 - 健康醫療網

《EurekAlert》報導,調查還指出,62%民眾最擔心親人死亡時痛苦,52%的人擔心親友害怕,40%則擔憂親人臨終前恐慌。 薩塞克斯大學心理腫瘤學教授Dame ... 於 www.healthnews.com.tw -

#50.佛教是如何看待死亡的 - 資訊咖

每當身邊有人離世,我們都會悲痛欲絕,遇到這種情況時,也會下意識的去逃避,可死亡真的有那麼痛苦嗎?佛教對待死亡的觀點與我們的觀點有所不同, ... 於 inf.news -

#51.81歲會害怕死亡嗎? - YouTube

歲月教導我們從無知到了然於胸,年齡就是一切的紀錄。你是否好好想過當下的自己處於人生中什麼樣的階段?這個年紀的你感過如何? 於 www.youtube.com -

#52.你害怕死亡吗?清明前夕,上理工组织了一场关于生死的讨论……

图说:生命教育心理韧性主题论坛现场采访对象供图. 你是否害怕死亡?你怎么看待清明祭扫?如果你拥有一次“复活”的超能力,你会使用吗? 於 www.sohu.com -

#53.你害怕死亡嗎?死亡當下我們要做什麼事? - KKBOX Podcast

在KKBOX 收聽你害怕死亡嗎?死亡當下我們要做什麼事?!留言告訴我你對這一集的想法: 死亡對於大家來說應該都是一個可以不說就不說的一個話題, ... 於 podcast.kkbox.com -

#54.《凝視太陽:面對死亡恐懼》(已絕版) - 心靈工坊

問題是出在書目中用了「死亡焦慮」與. ... 既然「害怕死亡」是普遍且正常的現象,是否因此不必理會它了呢? ... 或任何「心理治療」方法,去治療「死亡焦慮」嗎? 於 www.psygarden.com.tw -

#55.你害怕死亡嗎?死亡當下我們要做什麼事? - Podcast on Firstory

留言告訴我你對這一集的想法: 死亡對於大家來說應該都是一個可以不說就不說的一個話題,但是這一件事情是我們絕對每一個人都會去 ... 你害怕死亡嗎? 於 open.firstory.me -

#56.你明白原來禪修就是死亡的過程,死亡就是生命的再生

大家都害怕死,其實死是生命的另外一種再生,你學佛就會相信佛陀所講的,佛是這樣子講的,那你怕什麼死?不要害怕死亡。 死,我們在密教裡面經常講,是地大歸於水大,水大 ... 於 tbsn.org -

#57.你有死亡焦慮:走在路上怕被車撞死?無法理解自己死後「不 ...

真的很害怕突然間失去一切的感覺?死亡焦慮是人對終將到來的死亡這項事實,產生的恐懼與不安等情緒。一般情況下,這種想法和 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#58.人為什麼會怕死? | 趙可式| 主題文章 - 天下文化

為什麼人會害怕死亡呢?人們害怕死亡的原因有五項. 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#59.談到死亡就「當機」,研究:大腦會阻止人去預測自己的死亡

你會害怕死神找上門嗎?雖然人不免一死,但當自己真正面對死亡時,大腦似乎無法理解這種「人生終結」的想法。 網友C Drying ... 於 dq.yam.com -

#60.面對死亡恐懼,我們是否可能微笑迎上? | 羅耀明演講

當對方說了關於恐懼死亡的想法或情緒時,我們可以像寵物一樣, ... 大多時候,我們對家人反而無法說出內心話,除了談論生死話題的忌諱之外,也害怕 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#61.死亡無需恐懼,令人恐懼的是面對死亡的態度 - 愛心理

而當我這麼思考著死亡方式,也更清楚知道人生方向與意義感,畢竟人一生 ... 並不值得恐懼,令人恐懼的反而是我們面對死亡的態度,更多人害怕死亡,卻 ... 於 www.iiispace.com -

#62.你害怕死亡吗?其实这么想就不怕了

首先,死亡是必然的,怕不怕都没用。 人所以害怕死亡,就是认为死了就是终结,消失无踪。 其实我一直认为梦境是平行世界,熟悉的人,剧情不同。 於 bbs.wenxuecity.com -

#63.[討論] 女孩們會害怕死亡嗎 - PTT

[討論] 女孩們會害怕死亡嗎. 作者: Boston (Boston) 2023-06-02 13:40:20. 昨晚睡覺一想到人都會死掉突然間開始很緊張很焦慮很像掉進一個無止盡的深淵邊思考這問題的 ... 於 www.ucptt.com -

#64.和孩子聊死亡 - 擁抱心理諮商所

我:「喔,你很好奇嗎?」 女兒:「對啊!有點好奇也有點害怕,害怕死掉後不知道會去哪裡?」「那媽媽你死掉 ... 於 mental-hug.com.tw -

#65.故事: 當你不再害怕死亡,便不會再害怕任何事了

人類並不是總能「安然地死」,我指的是「大的死亡」。我的意思是,我們有時候就是怕死。 神: 你們當然怕死,而且也害怕活,因為你們害怕「小 ... 於 lightww.com -

#66.那天學生問我:妳不會害怕死亡的恐懼嗎? - Facebook

那天學生問我:妳不會 害怕死亡 的恐懼嗎? 當你真正在面對死亡的那一刻時, 你就會明白原來修行是那麼的重要。 謙卑不斷地謙卑我們所需要做的只有臣服與謙卑自然ㄧ ... 於 m.facebook.com -

#67.臨床佛教宗教師:世人都對同一件事感到害怕,那就是「死亡」

死亡 恐懼,指的是病人想到死亡時、死亡後可能會發生的各種情況,而產生害怕、恐懼的情緒,造成靈性不安或困擾的現象。 死亡焦慮不等同死亡恐懼。存在主義 ... 於 ankemedia.com -

#68.【觀點】我不害怕死亡,只怕沒真實的活過 - Cher

旅行時,我也害怕可能會回不了家。 常有人問,一個人出門不怕嗎? 事實上,一個人的旅行途中,也常想著死亡的恐懼。 於 www.cherstravel.com -

#69.為什麼說我們永不會死亡

死亡的確令人心生恐懼,但生命有著多重維度,生理死亡並非終點。這個世界依然有我們的印記:那些留下的文化 ... 還是孩子的時候,我十分害怕死亡。 於 cn.nytimes.com -

#70.情緒傷害與人生- 彭德修牧師個人網站

人為何害怕死亡? ... 從情緒傷害的角度來看,死亡所代表的是人生最大的失控。 ... 像一般人一樣體會到人生如苦海,甚至求生不得、求死不能,他還會期待長生不老嗎? 於 eq.biblekm.com.tw -

#71.老人害怕死亡嗎? - 工具城市

老人害怕死亡嗎? 結果表明,老年人並不害怕死亡,這得到了早期研究的支持[6, 7, 11, 19]。在本研究中,死亡被認為是生命中自然和不可避免的一部分。 於 tools.city -

#72.害怕死亡消失 - UFABET88

也只有把生命活出超越肉身,超越个体的意义,一个人才能不会恐惧肉身的消亡,个体的消失。 我出現在這個世界短短的一瞬,然後我(包括我的身體跟靈魂)就要永遠消失了嗎? 有 ... 於 wf.ufabet88.net -

#73.我如何克服對死亡的恐懼?我怎樣才能不再害怕死亡?

對未知的恐懼死到底是什麼樣的感覺? 當你的生命離開身體時,你能看到什麼? 它是如何發生的? 是人們報導過的那樣—— 會有一束亮光嗎? 一群親戚嗎? 沒有人確切地知道那是 ... 於 www.gotquestions.org -

#74.「爸爸媽媽,你們也會死嗎?」---給幼兒的生命教育 - 愛兒學

建議父母用具體的比喻,先協助孩子了解生命的概念,再解釋死亡事實。可以陪伴小孩看相關主題的影片或 ... 「你也害怕自己(或某人)生病死掉嗎?」. 於 love-parenting.com -

#75.害怕死亡怎麼辦|心理學|Dr Jordan Peterson 喬丹 - YouTube

害怕死亡 怎麼辦|心理學|Dr Jordan Peterson 喬丹·彼得森#無常有生死亡是一個我們很少公開談及、甚至是避諱的話題,但死亡也許是我們人生裡極少有 ... 於 www.youtube.com -

#76.我们害怕死亡吗- 暮色将至 - 豆瓣读书

桑塔格和弗洛伊德在与死亡的战役中都表现了超越芸芸众生的人类的自由意志,以及一股强烈的掌控自我生命进程的欲望和能量, ... 我们害怕死亡吗. 於 book.douban.com -

#77.你害怕談死亡嗎? 醫:多討論利善終 - 理財周刊

這也可能意味著,民眾很難清楚地思考,該如何滿足垂死親友的願望。」 最擔心親友痛苦死去醫:通常安詳平和. 《EurekAlert》報導,調查還指出,62%民眾最 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#78.害怕死亡| 林格尼爾福音事工

難道上帝會允許祂的兒女被那種與自我導向的恐懼相關的痛苦困擾嗎?這種想法,就算是最輕微的,也與聖經裡關於天堂的一切描述都格格不入。天堂裡根本不會有 ... 於 zh.ligonier.org -

#79.害怕死亡,不如向死而生|方格子vocus

但是時間回到大概一年前,有幸參加洪培芸心理諮商師的,心靈自由課十堂課,當時課堂上,有一個活動,內容是如果你明天就過世,你後悔嗎?有什麼待辦清單嗎 ... 於 vocus.cc -

#80.我們為什麼那麼怕死?到底死亡是什麼?——《好青年哲學讀本》

若死亡就像睡著一樣,生前沒有受到任何痛苦,你還會害怕嗎?圖/Max Pixel. 我們有理由怕死嗎?不少人也許會答道:「沒有,因為我們只是去了另一個世界。 於 pansci.asia -

#81.真的很害怕!富商兒原拒搭泰坦號「為討好老爸」竟送命

美國海岸防衛隊後來表示,已經在距離鐵達尼號沉船約500公尺處泰坦號殘骸,所屬探險公司「海洋之門」(OceanGate Inc.)也發表聲明,宣布5名乘客不幸死亡。 於 www.chinatimes.com -

#82.你們害怕死亡嗎| TikTok Vragen en antwoorden

Er zijn 28 antwoorden op de vraag "你們害怕死亡嗎". Ontdek wat mensen zeggen. 於 www.tiktok.com -

#83.死亡焦慮(心理學) - 維基百科,自由的百科全書

死亡 焦慮是對自身死亡的想法而產生的焦慮,也被稱為死亡恐懼症(thanatophobia)。但是死亡焦慮不同於死亡恐懼症,後者是面對已死或垂死的他人而產生的恐懼。 於 zh.wikipedia.org -

#84.死亡的本質:你到底怕甚麼? - 關鍵評論網

如果一件事情只有好處,我們似乎不會(也不應該)害怕,正如我們不會害怕節日的到來。從這點來看,死亡似乎是存在著一些壞處。 哲學家Shelly Kagan認為, ... 於 www.thenewslens.com -

#85.為什麼你不應該害怕死亡(Why You Shouldn't Fear Death)

何謂生命起源?而死亡又是真的嗎?(What Is Life? Is Death Real?) 10K. 中文 B1 ... 於 tw.voicetube.com -

#86.你害怕死亡吗?你有试想过你即将面对死亡吗 - 喜马拉雅

死亡你还不需要考虑,好好学习吧! 你们害怕死亡吗? 2个回答2023-01-02 13:16. 绝大 ... 於 m.ximalaya.com -

#87.大牙、郭源元,請不用擔心害怕!呂秋遠:如果你們需要我

Me Too不是流行,是一種深沉的指控。 · 所以,陳建州與范瑋琪,以為民事門檻比較低,提出民事訴訟,這是精準的判斷嗎? · 這樣的訴訟行為,根本是精準的失控 ... 於 www.setn.com -

#88.EP8 你害怕死亡嗎?《死而未亡:彼岸的世界》觀後討論

從Netflix《死而未亡:彼岸的世界》出發,來聊聊死亡;到目前為止最長的一集,但絕對值得,因為不花這樣的篇幅,很難討論這個所有人都要面對、人生最 ... 於 meditationcanhelp.firstory.io -

#89.人知道自己快不行了,他会害怕吗? - 新浪

一个人知道自己快不行了,害不害怕关键要看他做了什么。若是他自己作死不懂得珍爱生命,那么他肯定特别地害怕死亡,这种人我们一般称之为贪生怕死的人 ... 於 k.sina.cn -

#90.死亡真就是一切归零吗?科学家从全新的角度,揭露了死亡的真相

害怕死亡吗 ?我想没有谁会不害怕死亡,人生不过数十载,所以珍爱生命是正确的,人类的生命可不比其他动物,动辄就是几百年。自古以来,就有不少人想要 ... 於 www.163.com -

#91.你们害怕死亡吗? - 知乎专栏

如果你问:我怕死吗?我的答案是怕的! 我未生病之前,我也有想过死亡,但当时我的对死亡是惧怕的。我害怕,假如我死后,我没有给我母亲一个较幸福的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#92.為什麼不喜歡或恐懼死亡?

所以,大多數人都不想死。如果一個人沒有這些擁有,他會不會較少害怕死亡呢?可能會,難怪那些破產或失戀的人覺得生無可 ... 於 www.victorchan.com.au -

#93.新書|對於死亡,你最害怕的是什麼? - 書人書事

當他的父母抵達時,小朋友突然流鼻血了。意外往生者見到親人會七竅流血的傳說,流傳已久,親眼目睹帶來永遠無法磨滅的印痕。這意味著人死以後,靈魂還在嗎 ... 於 m.orangenews.hk -

#94.我們該如何生活? 專家教你以書寫揭開對死亡的恐懼 - 元氣網

在所有令人害怕的事物中,最讓人畏懼的莫過於死亡了。我們都知道自己的生命勢必有告終的一天,只是不知道自己會在什麼時候、以什麼方式死去。 於 health.udn.com -

#95.毛孩臨終掛念誰?寵物溝通師:牠們不懼死卻怕飼主無盡的牽掛

動物面對死亡跟我們人類真的很不一樣,尤其在開始做動物溝通後體會更深。動物並不覺得死亡是很恐怖的事情,更不是需要用盡全力去避免的,真正害怕死亡 ... 於 www.ettoday.net