宏亞食品資本額的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦洛桐,羅聿寫的 從戰場到商場:泰北華人企業家的故事 和林盛隆,張文婷的 網路奇兵都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自白象文化 和平安文化所出版 。

國立彰化師範大學 工業教育與技術學系 陳狄成所指導 陳資文的 台灣工具機產業之製造策略、競爭優勢、產業環境與企業績效關聯之研究 (2021),提出宏亞食品資本額關鍵因素是什麼,來自於台灣工具機產業、製造策略、競爭優勢、產業環境、企業績效。

而第二篇論文國立高雄科技大學 財政稅務系 柯伯昇所指導 李幸玟的 台灣空運及海運上市公司經營績效之研究 (2021),提出因為有 經營績效、空運業、海運業、複迴歸分析的重點而找出了 宏亞食品資本額的解答。

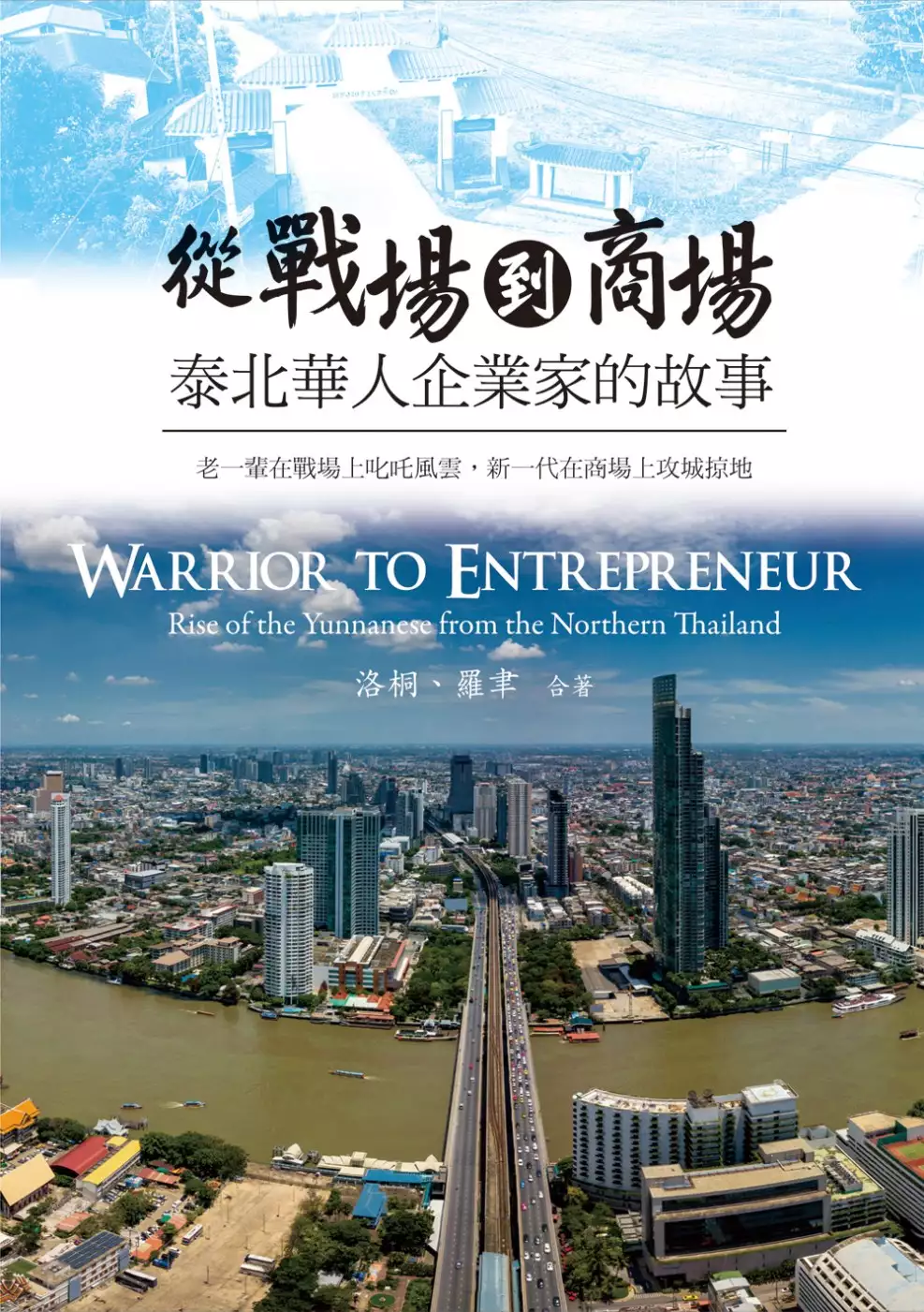

從戰場到商場:泰北華人企業家的故事

為了解決宏亞食品資本額 的問題,作者洛桐,羅聿 這樣論述:

從一無所有到萬眾矚目──26位泰北雲南華人企業家的奮鬥史 ◎全球第一本以泰北華人族群為創業典範的勵志書,展現泰北在地華人的奮鬥與茁壯! ◎兩位作者分別以企業家和泰北文史工作者的身分,在泰北實地走訪考察,之後彙整大量圖文資料並撰稿,通力合作打造出最接地氣的作品。 ◎專訪26位創業有成的泰北第二代優秀企業家,記錄他們經營事業成功的歷程,並涵蓋大時代與人生的轉折,寓意深遠。 當年在異域被拋棄的亞細亞孤兒,如今如何了?孤軍的二、三代早已告別悲情,不但擦亮了金三角的招牌,並且正在向世界邁步,而泰北,更是一首正要唱響的歌! 泰北雲南華人歷經血戰與拼搏,以命換地,堅苦卓絕

,後代終能過上安定的生活,其子孫中不少優秀人才已在泰國各行各業中成為優秀的企業家,特別在食品、住宿與餐飲、製造與加工、不動產與金融、美妝保養、人力資源與教育、農牧、貿易與物流等8大領域中各有傑出表現,既包含了資本額數十億的產業巨頭,亦包含月入數十萬的中小企業主,展現泰北雲南華人企業家的多元性。 從戰場到商場,本書共收錄了26個泰北雲南華人企業家的奮鬥故事,講述每位企業家的成長過程、創業經歷與挑戰,兼具知性與感性,提供全球華人一個看待泰北社會的全新視角,讓大家看見已然茁壯的泰北!這是一本令人感動更教人不由得為艱苦環境下奮進不息的泰北朋友們,感到自豪和欽佩的書。 不管早來、晚到或來

自何方,在九死一生的漂移過程,以及抵泰後的奮力求生,必然有著許多令人動容的故事,這些,也都是泰國近代史的一部分。凡走過必留下痕跡,泰北華人除了為泰華社會留下歷史,更應該被世界看見。

台灣工具機產業之製造策略、競爭優勢、產業環境與企業績效關聯之研究

為了解決宏亞食品資本額 的問題,作者陳資文 這樣論述:

本論文旨在探究台灣工具機產業之製造策略、競爭優勢、產業環境與企業績效之關聯。並以相關文獻及國內外期刊為理論基礎,針對研究目的之需要編製研究問卷。本研究之母群體為台灣地區工具機相關產業之公司幹部為研究調查對象,分別以實體紙本與google表單兩種方式擇一進行問卷調查。於2021年6月至10月間,總共抽樣65家台灣工具機相關企業,發出780份研究問卷,共計回收53家企業問卷583份問卷,刪除未作答,有效問卷574份,有效問卷回收率為73.6%。取樣所的資料以SPSS 及AMOS 21 統計套裝軟體進行次數分配、百分比、平均數、標準差、單因子變異數分析、皮爾森積差相關、結構方程模式分析等統計方法分

析。依據研究目的, 獲得以下研究結果:壹、台灣工具機產業之在製造策略、競爭優勢、產業環境及企業績效上具有正相關。貳、台灣工具機產業在製造策略、競爭優勢、產業環境及企業績效不因所在地之不同而具顯著差異。參、台灣工具機產業之製造策略對企業績效具有影響力。肆、台灣工具機產業之競爭優勢在製造策略與企業績效間具有中介效果。伍、台灣工具機產業之產業環境在製造策略與企業績效間具有調節效果。陸、台灣工具機產業之產業環境在競爭優勢與企業績效間具有調節效果。依據結論提出對台灣工具機產業政府主管行政相關單位、衛星工廠、協力廠商及工具機同業與未來相關研究的建議。

網路奇兵

為了解決宏亞食品資本額 的問題,作者林盛隆,張文婷 這樣論述:

針對時下最流行、高收入的網路創業新貴一族,深入探討介紹其中最富知名度的網路公司,由其創業起點談起,歷數一個好創意如何成為一個新事業的契機與成功範例。其中最為人耳熟能詳者例如:PC HOME李宏麟、104人力銀行楊基寬及蕃薯藤陳正然…等十六位春風少年哥。 出版業的新勢力--明日報李宏麟 不僅電腦家庭塑造出流行資訊的媒體風潮,賽特資訊(網路家庭網站)也成為國內網路內容提供的原生地,現在,即時新聞和科技公司的文化更是直逼傳統報系質變。媒體人出身,賽特資訊總經理李宏麟說,『很多文化公司的老闆把錢放進自己口袋,往往出現老闆有錢,可是公司叫窮的現象,常讓員工覺得媒體不是一個託付終身的工作,我有

一個強烈的想法,希望弄一個成功賺錢的媒體,用薪水、紅利、股票保障員工。』 李宏麟,2000年初和詹宏志在媒體界掀起一陣狂風,電腦家庭電腦報後,緊接著Smart Net網站、T-times(明日報)帶領的網路旋風狂掃傳統平面媒體,無論資深、資淺記者大風吹,讓雄霸平面媒體市場數十年的著名報系,竟然開始重新思考公司的定位。 五十三年次,李宏麟念的是明志工專工業管理,退伍後第一份工作是在《商業週刊》,當時的李宏麟雖然念的是理工,卻對理工科系沒什麼興趣,只因為這是當時的第一志願,國中畢業後又沒什麼自主能力,家裡決定念什麼就念什麼,所以才誤打誤撞念了工管,即便因為喜歡藝文,當了記者,主跑的資訊科技新聞

也都不是自己的興趣。 李宏麟強調自己喜歡的是藝術、人文的素材,在《商業週刊》他最喜歡採訪的是電影人侯孝賢,採訪這類人文氣息濃厚的大師級人物都會讓他覺得很快樂,但是因為週刊內容的需求,卻都派他去採訪衛星、生化科技、電腦等新聞,所以李宏麟說走進資訊業純粹是誤打誤撞。 在《商業週刊》工作三年多後,李宏麟離開《商業週刊》到《遠見雜誌》,看見《遠見》的記者訪問林懷民、劉其偉,李宏麟心裡是無盡的羨慕,但當時《遠見》需要的是跑科技的記者,李宏麟的背景很難跳脫科技產業,所以一直到後來他的記者生涯始終離藝文路線很遠。接下來,李宏麟一共二進二出《商業週刊》和《遠見雜誌》,即便是第二次到《遠見》,《遠見》還是跟

他說:『你不想跑科技,沒有關係,跑社會路線!』,這讓李宏麟藝文青年的心願遲遲沒有獲得實現。 李宏麟當記者的期間,一直有一個最大的問題在他的腦海裡不斷徘徊,『媒體這個行業是不是可以託付終身?』對他來說這也是讓他不斷換工作的原因之一。 李宏麟說中了很多媒體人的心事,『我覺得許多進媒體業的人都有很多理想,但是人總是會比較的,我讀的是理工,很多同學都是在電腦公司上班,以前的媒體比現在的環境更糟,媒體都不賺錢,在電腦公司上班的同學有股票,自己沒有,同學薪水也比較高,人家的發展生涯很穩定而且有保障,這些對年輕的自己來說壓力很大。』 李宏麟並不是不喜歡新聞的東西,只是特別喜歡藝文,而當時記者是比較接近

藝文,又是有保障的『行業』,純粹藝文家就好像是作家,作家不是個行業,似乎比較沒有保障。這時李宏麟心裡就有一個願望,希望可以把『媒體行業』變成一個『媒體產業』,不再只是一個理想性高的工作,後來他更證實,這一行的確可以變成一個產業,美國的媒體就是一個產業。 有一次這樣的感覺特別強烈,那一天李宏麟開著車,看到路邊的商店,四周不斷有訊息迎面湧來,突然覺得做媒體業也不錯,媒體是有前景的,因為現在世界愈來愈小,讓人和人的距離愈來愈小,但變動卻愈來愈快速,訊息的需求量因此愈來愈大,人們必須很快的了解彼此,確定各種競爭因素,這讓訊息不斷被需要,傳播科技也不斷改變。隱約的,李宏麟告訴自己這個行業還是很有的前景

。 後來李宏麟在29歲時當上《IDG雜誌》(國際數據公司)總編輯,當時的李宏麟又開始三心兩意,考慮要不要考研究所,直到有一件影響李宏麟最深遠的事情發生,那就是結婚。結婚後對生涯規劃的衝擊 李宏麟三十歲結婚,結婚讓他有事業感,以前的李宏麟個性瀟灑,工作不爽就走人,薪水多少無所謂,反正只是養活一個人。但結婚之後就不一樣,結婚之後的責任不是一個人或是兩個人,而是一個家,這個家會有太太、小孩,這讓李宏麟重新思考很多事情。 其中包含始終圍繞著他的『媒體這個行業是不是能夠託付一生』這件事,《IDG》賺錢證明媒體是可以賺錢,像路透社也是賺錢的,賺錢的媒體很多,在《IDG》他更發現很多美國《IDG》同事

薪水也不差,似乎在美國,媒體是一個不錯的產業。李宏麟得到的結論是媒體可以是一個產業,但必須要企業化經營。 李宏麟認為媒體人應該要有兩種特質,第一是理想性,第二是企業經營的能力,企業經營的好壞最重要在於『公司成不成功』。公司如果成功,大事會變小事,公司如果不成功,小事都會變大事,這正是現在李宏麟的座右銘。而公司成不成功的衡量標準就在賺錢,李宏麟說『這是一個很重要的因素,因為賺錢可以不用依靠任何人,可以按照你自己的理想來做,完全擁有自己的價值觀和行事標準。』 公司賺錢,員工做事情就穩定,公司也會跟著穩定,員工才會相信公司的未來,可以避免員工的鬥爭、鄉愿等。如果公司不賺錢,各種問題都會出現,公司

開始覺得員工很散漫,要求節省成本,要求上班簽到,員工心裡不舒服,不滿的分貝就會提高。 以前的出版人辦雜誌都沒有想到收入這一點,例如有人說要辦手機雜誌,因為全台有一萬支手機,但換個角度想想,台灣的行動電話系統廠商只有六家,手機生產商三、四家,登廣告總共也十多個廠商,這樣的雜誌注定是沒有廣告收入的。 經營媒體之前要做研究收入來源,例如登廣告的廠商多不多?產業賺不賺錢?賺錢的產業怎麼登廣告?未來產業的發展性、成長性?沒有正確的答案,這個媒體一開始就是錯的。而李宏麟心裡最想辦的是音樂雜誌,純粹因為喜歡古典音樂,但是一直想不出賺錢的商業模式,想不出來就做不下去,所以後來李宏麟才到IDG國際數據公司,

而這些理念也是後來李宏麟經營雜誌和網站的出發點。電腦家庭創立 在IDC工作三年之後,李宏麟的老長官何飛鵬說要辦一個刊物,找了當時還閒賦在家的詹宏志,然後想到在科技界待了很久的李宏麟來當總編輯,他們想辦一個很生活化的雜誌,但是詹宏志當時並沒有想要下來自己做,而李宏麟對於成不成功很在意,他認為公司負責人是誰決定了公司是否成功一半的條件,李宏麟希望有一個能夠和自己相輔相成的發行人。 後來一直找不到人,雜誌差一點辦不成。李宏麟再去找詹宏志,『如果你下來做,我明天就辭職』,詹宏志答應後,李宏麟第二天就辭職,《電腦家庭》(PC home)雜誌順利開辦。 《電腦家庭》當時以49元的策略打進市場,鋪貨地點

從各大書店到便利商店,在便宜和新穎的設計下,《電腦家庭》確實擄獲不少人的心,詹宏志也發揮他驚人的說服力,讓所有的經銷商、廣告商相信,《電腦家庭》有成為資訊雜誌領導品牌的能力,而後第二期雜誌每本69元,第三期每本99元,逐漸為《電腦家庭》雜誌奠定可觀的銷售量。 對於電腦家庭是否成功,李宏麟不僅笑說,《電腦家庭》雜誌還算不錯,已達到『成功』的標準,但他更是睜大眼睛說,『令人驚訝的是竟然可以把電腦的東西作成大眾刊物,而且有fans(雜誌迷),四年前居然有fans,自己也搞不懂為什麼會有fans,有人一期期蒐集《電腦家庭》雜誌,第一期賣光光。』 之後《電腦家庭》開始賺錢,也產生一定的影響力,李宏麟

堅持《電腦家庭》要財務透明,讓員工很自由地不斷成長,現在《電腦家庭》正準備上櫃,目前資本額1億4000萬元左右,預計2001年掛牌上櫃,年度營收也將達到9億元上下,預計每年可以獲利9000萬元到1億元。從雜誌到網路: 由於《電腦家庭》是資訊雜誌,所以很早就覺得應該要有自己的網站,李宏麟認為網際網路不斷在蛻變,但無論如何變,電腦家庭都堅持一個原則,『網路是一個全新的東西,應該要「擁抱」它』,《電腦家庭》強調把自己的姿態放低,該改變就改變,該學習就學習,該放棄就放棄。《電腦家庭》的經營層有一個基本共識,就是『網路是個低成本傳播的革命』,《電腦家庭》是做訊息的媒體,網路應該會影響媒體生存環境,所以

《電腦家庭》一定要參與,進一步了解它的影響,因此網路家庭網站(PC home)正式成立。當時李宏麟只是要成立網站,卻萬萬想不到後來卻成為一個事業。 剛開始李宏麟採用的是成本控制法經營,控制一年要賠多少錢,李宏麟相信技術識網路很重要的因素,網路很多東西要靠技術來服務,很多媒體業、傳統業、食品、書店進入網路,最怕的就是技術門檻,而網路家庭有的正是技術團隊,所以現在網路家庭有七、八十個技術人員,一點也不輸給一家軟體公司。李宏麟還有一個策略深遠影響現在的『賽特資訊』(PC home網站),那就是網站一開始就要做『每日新聞』(Daily News)。 在台灣網路商業市場剛興起的1998到1999,

網路家庭以自產的網路新聞,在先導者的優勢下,取得不小的網路市場佔有率,也是國內少數能夠提供一定範圍網路內容的業者,這不僅是網路家庭最大的利基市場,也成為它下一波新聞話題的來源。 1999年下半年,賽特資訊驚爆出即將與全球最大華人網站新浪網合併的消息,媒體四處追逐李宏麟和詹宏志,他倆也四處躲避媒體,即便在公開場合不得不對外說明,賽特資訊也都口徑一致的表示,所有的合作案都在洽談,也都還沒有確定,一切要等董事會通過之後才能拍板定案。 對賽特資訊來說,原本這項合作案將是網路家庭前進大陸的前哨戰,因為無論是李宏麟或是詹宏志都知道,網路發展絕不能侷限在台灣,即便是極力宣揚本土化的蕃薯藤都要做到華文化、

亞洲化、國際化,所以網路家庭也必須踏出去,新浪網提供網路家庭大陸發展的最佳機會,當然這個合併案也讓新浪網可以在最具網路商業化潛力的台灣,登上入口網站龍頭寶座。 但隨後合併案卻急轉直下,新浪網因為經營理念問題高層發生異動,一直與詹宏志接觸的沙正志離開新浪網,詹宏志和李宏麟開始重新思考合併的優劣,詹宏志表示,合併案來自於與沙正志一直以來的良好互動,失去這個伙伴,賽特要重新思考,即使新浪網董事長姜豐年遠從美國趕回台灣磋商,新浪網和賽特資訊的合併案仍舊告吹。 1999年12月電腦家庭和賽特資訊對內整合和對外投資的動作明顯積極許多,《電腦家庭》將五本雜誌整合為一家公司,賽特資訊將十六個網站分成電腦報

、電子報和網路金融三大事業單位,2000年1月並宣布由PC home取代原本的入口網to do,統一網路家庭對外品牌。 網路家庭除了宣布將集資成立5到6億元的基金擴展投資規模,更表態將與中經合集團聯手成立全球第一個華文數位媒體基金,募集新台幣二十億元,投資台灣、星馬、北美及中國等具有發展潛力的媒體網路,積極朝向投資者的角度發展。緊接著轉投資資本額7000萬元的智富網,積極招募財經記者,投入財經即時網站市場。 而後2000年初,賽特資訊引爆國內媒體界一個人才流動大炸彈,成立『明日報』。由賽特資訊主導,迅速集資2億元成立一個完全的網路媒體-明日報,隨時提供整點新聞,並且以高薪招募到工商時報、

經濟日報資深記者進駐,共大手筆招足二百個記者和編輯,引發媒體界一陣騷動,中時報系、聯合報系因此失血嚴重,難得的刊登徵人廣告。

台灣空運及海運上市公司經營績效之研究

為了解決宏亞食品資本額 的問題,作者李幸玟 這樣論述:

現今全球化下,進出口貿易航運產業無論在貨運或客運上,對於各國的經濟皆有顯著的影響,整體經濟景氣更與運輸產業的營運有密切關係。臺灣身為海島的國家,在地理因素的限制下,進出口貿易貨物就必須利用海運或空運運輸方式,加上2020年發生至今的COVID-19疫情對臺灣航運及海運業造成嚴重的影響,本研究探討航運業包括空運及海運業上市公司,如何提高營收及市場佔有率、提高資本額經營規模擴大以及加強公司治理提升經營績效,才能使臺灣航運公司有能力與國際大型航運公司相互抗衡。本研究結果發現,空運業及海運業經營績效有關的財務指標,以現金流量比率、流動比率與淨值成長率較有影響力;而非財務指標以董事會平均出席率、董事總

人數與董事長兼任總經理較有影響力;資本額對於空運及海運業在經營績效方面雖有關聯性,但非絕對,關鍵在於投入的資本是否充足並能靈活並有效的運用。