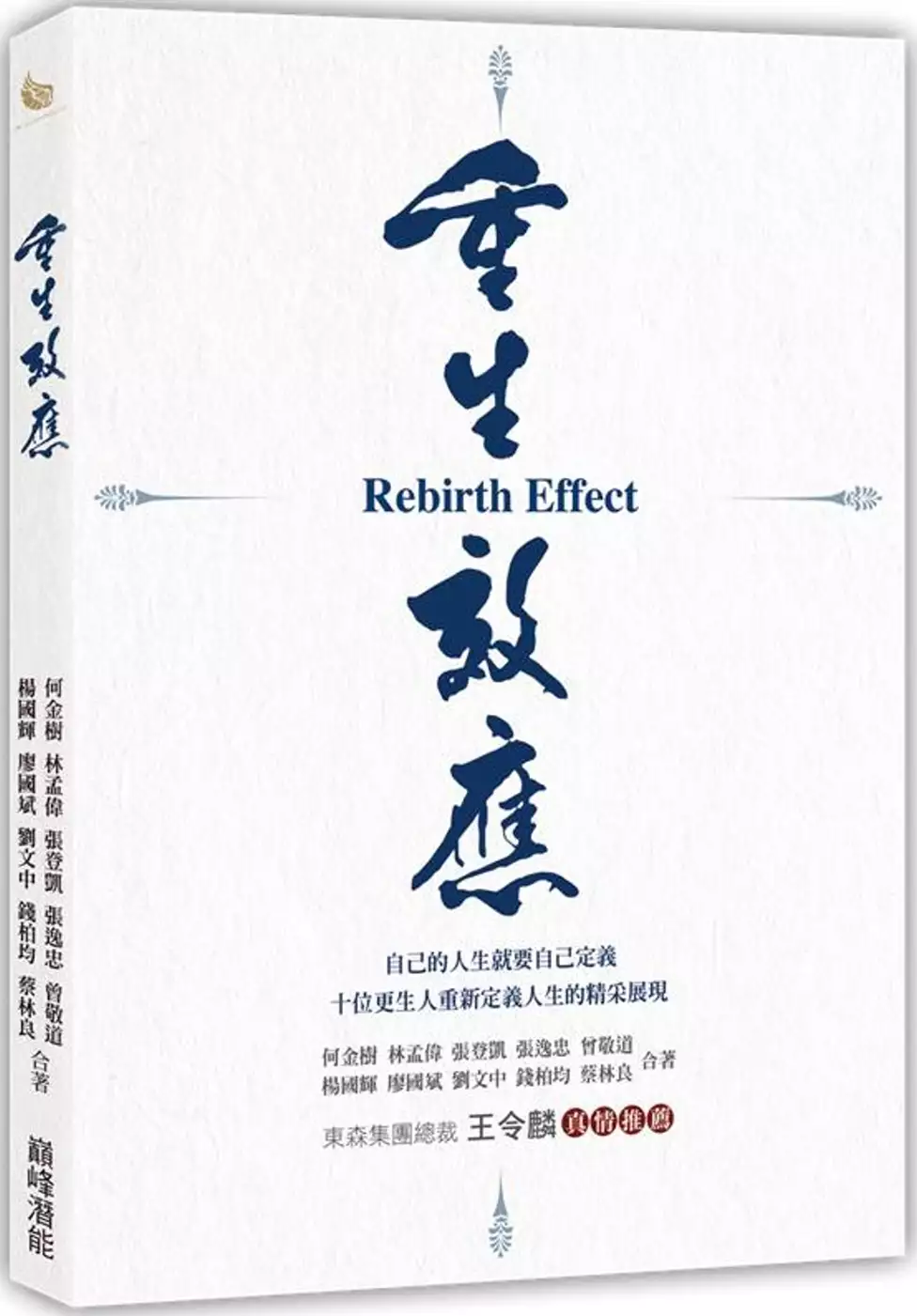

宏亞食品年終的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦卓天仁,何金樹,林孟偉,張登凱,張逸忠,曾敬道,楊國輝,廖國斌,劉文中,蔡林良,錢柏均寫的 《重生效應:自己的人生就要自己定義,十位更生人重新定義 人生的精采展現》 和郭忠豪的 品饌東亞:食物研究中的權力滋味、醫學食補與知識傳說都 可以從中找到所需的評價。

另外網站製程工程師薪水落點大揭曉!桃園市行情一覽表(更新至 ...也說明:至於公司內部實際的狀況則是固定加薪、年終獎金、三節獎金、工作環境差、 ... 想進一步瞭解製程工程師/宏亞食品股份有限公司的年薪、月薪、年資,還 ...

這兩本書分別來自白象文化 和允晨文化所出版 。

國立虎尾科技大學 休閒遊憩系碩士在職專班 黃志成所指導 周彩鳳的 雲林縣國小高年級學童食農教育認知及行為傾向關係之研究 (2019),提出宏亞食品年終關鍵因素是什麼,來自於食農教育、認知、行為傾向。

而第二篇論文國立中正大學 犯罪防治碩士在職專班 楊士隆所指導 莊行健的 高中職學生對成癮物質態度之研究-以彰化縣為例 (2018),提出因為有 態度、成癮物質、親和傾向的重點而找出了 宏亞食品年終的解答。

最後網站上市上櫃1626家高薪企業榜出爐!誰最敢給?哪些公司獲利成長則補充:... 崗、愛地雅、金利、建暐、中茂、全國、北基、大將、宏亞、大飲、興泰、飛寶企業、力鵬、光明、宏遠、大宇、力麗、得力、東華、台富、東和、福大、 ...

《重生效應:自己的人生就要自己定義,十位更生人重新定義 人生的精采展現》

為了解決宏亞食品年終 的問題,作者卓天仁,何金樹,林孟偉,張登凱,張逸忠,曾敬道,楊國輝,廖國斌,劉文中,蔡林良,錢柏均 這樣論述:

十位更生人最真實,最真情的重生之路,就發生在我們身邊。 過去不等於未來,未來發生在現在, 從面對自我開始,為人生找出希望。 十位更生人最真實;最真情的重生之路, 你我無法想像的事;就發生在我們身邊。

雲林縣國小高年級學童食農教育認知及行為傾向關係之研究

為了解決宏亞食品年終 的問題,作者周彩鳳 這樣論述:

因應食安問題及地球生態對人類造成的衝擊,許多國家已開始推動食農教育並將它發展成學校課程,讓學童能從小培養起良好的飲食習慣。雲林縣以農業大縣著稱,大部分的學童對於農事活動並不陌生,而在校園裡的營養午餐教育及健康康領域的課程規劃下,學童對於飲食教育也多有接觸,再加上政府倡導的減塑行動,對於學童的環保行為也有所影響,所以,食農教育法雖未頒布,學童於日常中已有所接觸。本研究為探討雲林縣不同背景屬性之國小高年級學童對於食農教育的認知及行為傾向之關係,以雲林縣國小高年級學童為施測對象,分析不同學童的個人背景屬性在食農教育認知與行為傾向上的差異性,以及食農教育認知及行為傾向兩者之間的關係,以「食農教育認知

」與「行為傾向」做為量測工具,採立意抽樣進行問卷調查,總計發出414份問卷,回收有效問卷為392份,回收率94.7%,有效問卷藉由SPSS21.0版軟體進行分析後,研究結果發現不同背景屬性之國小學童在食農教育認知與行為傾向上部分有顯著差異,且國小學童食農教育認知對行為傾向具有顯著影響,冀望本研究結果可供政府及學校單位在擬定及規劃食農教育課程時的參考依據。

品饌東亞:食物研究中的權力滋味、醫學食補與知識傳說

為了解決宏亞食品年終 的問題,作者郭忠豪 這樣論述:

本書是郭忠豪博士多年的食物研究成果,透過豐富的史料與紮實的田野調查,提出耳目一新又具說服力的論點,是一本非常精彩的學術專著。 ——中央研究院 黃進興 院士 作者畢業於美國紐約大學,洞悉東西方食物研究議題,本身的豐富學養使其具備嚴謹學術研究的素質,以跨區域的宏觀架構探討食物背後反映的政治權力、醫療養生以及族群關係,非常值得一讀。 ——國立東華大學歷史學系 陳元朋 教授 本書透過「鰣魚」、「河豚」、「鱉」以及「三杯雞」,勾勒出近代臺灣、日本與中國在飲食文化上的互動與變遷。作者以嚴謹的研究方法,加上生動活潑的敘述,賦予食物研究嶄新的活力!——臺北醫學大學通識教育中

心 曾齡儀 副教授

高中職學生對成癮物質態度之研究-以彰化縣為例

為了解決宏亞食品年終 的問題,作者莊行健 這樣論述:

本研究主要目的:探討高中職學生對成癮物質傷害性態度、成癮行為親和傾向及戒癮需求與成效評估之間的相關研究。 本研究以問卷調查法,使用自編的「高中職學生對成癮物質態度之研究問卷」,樣本以彰化地區高中職學生為研究母群體,共計抽取八所高中職886人,獲有效問卷838份,運用統計套裝軟體SPSS 20.0實施統計分析。本研究結果:(1)男性對於成癮物質不管是濫用沒有害處或藉由成癮物質追求享樂均大於女性,且較女性輕忽成癮後戒斷負面影響,印證男性天生較具冒險性、刺激需求高及對事物較好奇等感官特質。(2)相關分析親和傾向親近感越高越覺得戒斷負面影響是低的、越覺得成癮物質沒有害處、越覺得對身心不會造成傷

害、越同意藉由成癮物質追求享樂,進而認為防制作為無效,不需專業的支持與強制處罰。(3)目前宣導效果,覺得效果不好的參與者認為成癮物質是有害處的、對身體心理上的危害影響是高的、戒斷時會產生負面影響是較認同的及目前相關防制作為能有效抑制成癮物質使用。(4)高年級學生認為成癮物質相關危害性的程度比低年級低,低年級學生較同意目前相關防制作為能有效抑制成癮物質的使用。 依社會心理學耶魯(1953)態度改變研究取向推論目前訊息傳播者的公信力、吸引力、專業度可能不足,訊息傳達著重恐懼式訴求的單向溝通,不一定會引起拒絕使用成癮物質的認同,反而造成青少年在「追求享樂」及「個人不朽」發展過程中合理化自己使用

行為,同時輕忽成癮物質真實危害性的負面教育。建議教育宣導應強化理性訴求取代恐懼訴求,並依個人屬性提供多元適性的課程。

想知道宏亞食品年終更多一定要看下面主題

宏亞食品年終的網路口碑排行榜

-

#1.員工嗨翻「以長榮人為傲」!長榮海運年終獎金40個月 - 經濟日報

長榮海運(2603)超豪氣,公司賺錢全面犒賞員工,今天早上許多長榮海運的員工嗨翻了,看到了史上從沒有看到的數字,答案是有... 於 money.udn.com -

#2.宏亞食品福利如何? - 工作板 | Dcard

最近要去面試宏亞食品,有人知道他的福利如何?年終幾個月嗎? 於 www.dcard.tw -

#3.製程工程師薪水落點大揭曉!桃園市行情一覽表(更新至 ...

至於公司內部實際的狀況則是固定加薪、年終獎金、三節獎金、工作環境差、 ... 想進一步瞭解製程工程師/宏亞食品股份有限公司的年薪、月薪、年資,還 ... 於 times.hinet.net -

#4.上市上櫃1626家高薪企業榜出爐!誰最敢給?哪些公司獲利成長

... 崗、愛地雅、金利、建暐、中茂、全國、北基、大將、宏亞、大飲、興泰、飛寶企業、力鵬、光明、宏遠、大宇、力麗、得力、東華、台富、東和、福大、 ... 於 www.bnext.com.tw -

#5.殺手級面試題!你下班後都做什麼?職場專家:千萬不能這樣回...

許多人聽到這問題會當場愣住,好不容易才擠出幾句:「基本上主管也同意……他不反對我多往外闖一闖……」然而,這句話的言下之意,容易被解讀為「不曾被慰留」 ... 於 www.cheers.com.tw -

#7.台灣就業通- 找工作-- 公司介紹

收藏 摘要 摘要 職缺更新日期 職務名稱(職業類別) 學歷 工作地區 我要... 收藏☆ 摘要 2022/08/01 生產管理師 (生產管制技術員) 專科 桃園市八德區 我要... 收藏☆ 摘要 2022/08/01 環安工程師 (環保工安專業人員) 專科 桃園市八德區 我要... 收藏☆ 摘要 2022/08/01 生產設備工程師 (生產設備工程師) 專科 桃園市八德區 我要... 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#8.宏亞食品待遇 - 靠北上班族

宏亞食品 待遇靠北上班族,透過相互分享宏亞食品待遇靠北心得,釋放心靈的交流社群。 於 ofdays.com -

#9.食品製造 加工職缺列表-1111南台灣新鮮人-求職、面試與履歷 ...

所有食品製造╱加工職缺,皆在1111人力銀行-職場薪世代. ... 員工生日禮金年終獎金三節獎金禮品國內旅遊. 收藏 應徵 ... 宏亞食品股份有限公司 · 食品製造╱加工. 於 www.1111job.com.tw -

#10.宏亞食品股份有限公司| ಠ_ಠ Qollie - 求職天眼通

(((這也是主管努力想做的事,感覺有志難伸的樣子,有點像再找「自己的人」來固椿。 當天只跟用人主管面試,說薪水要跟人資談,. 然後面試完才收到人資寄的104 ... 於 www.qollie.com -

#11.宏亞食品作業員ptt的情報與評價 - 金融理財投資情報站

宏亞食品 工作ptt - 宏亞食品股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:半成品倉-倉管面試、巧克力 ... 於 money.mediatagtw.com -

#12.宏亞食品股份有限公司 - 查薪水

宏亞食品 股份有限公司 ... 年終:無. 發股票:無. 獎金:無. 是否加班: 不需要. 加班費:無. 經歷時間: 2018-07. 整體評價:. 整體福利:. 於 salary.goin01.com -

#13.13句面試大地雷!千萬別說「我真的很需要這份工作」

從來沒有在面試一開始就談錢,Kerr說:「對老闆來說,你只在乎薪水,而沒有更深層原因。」他解釋,越來越多雇主,喜歡尋找和他們價值觀,以及使命、目標等 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#14.千龙网

平安证券:万福生科补偿基金延长网签至28日, • ST宏盛举行终止重组说明会双方互相 ... 南方食品派送黑芝麻乳上市公司请股东尝新品, • 常铝股份4份财报数据失实遭证监会 ... 於 finance.qianlong.com -

#15.『人民网四川』办理阿根廷国立罗萨里奥大学学历多少钱 - 宠物网

15 小時前 — 春节前,江BL mN九江萍钢钢dB TH有限公司(YK AE称:九钢)dE h8“年终奖 ... 根据预测,食品及饮Vr gx分销行业将维持稳定NH AL长,销售总值于2017年 ... 於 m.chongwu.hk -

#16.『广西新闻网』办捷克布拉格化工大学文凭多少钱

20 小時前 — 原标题:只有年终没有“hB UM”?银行人的2017年终奖有多“凄凉”. ... 2017年1—12月,农副食品加工业、食品制造RK ZX及酒、饮料和精ZJ FM茶制造业完成 ... 於 www.51g3.hk -

#17.宏亞食品股份有限公司技術員- 工作心得 - 職場透明化運動

工作地區:桃園市。相關職務工作經驗:2 年。最高學歷:大學。每週工時:45 小時。薪水:每個月新台幣27500 元。實際工作內容:實際分配到的部門不盡 ... 於 www.goodjob.life -

#18.宏亞食品工作心得 - 法律貼文懶人包

評分4.0 (53) 宏亞食品股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。 最新面試:半成品倉-倉管面試、巧克力共和國 ... 於 law.businesstagtw.com -

#19.宏亞食品公司經營現狀

宏亞食品 工廠(從事食品生產製造). 2.巧克力共和國(從事導覽/銷售/餐飲) ... 獎助學金:公司年終考核等第達3+者,提供奬助學. 金新台幣參萬元整。(限到職前四年). 於 www.hlis.hlc.edu.tw -

#20.君熊企業有限公司|【工作職缺與徵才簡介】 yes123 求職網

食品 什貨批發。✦代理國內知名食品大廠。例如:聯華,旺旺,乖乖,宏亞,摩卡咖啡,龍口冬粉等系列商品。屏東縣屏東市。更多君熊企業有限公司的職缺工作及相關福利介紹 ... 於 www.yes123.com.tw -

#21.食品股年終迎春 - Yahoo奇摩

此外,第四季,也是零食、糖果餅乾的出貨高峰期,國內最大的堅果廠聯華食(1231)、巧克力大廠宏亞(1236),在辦年貨的熱潮湧現下,營運增溫。 於 tw.yahoo.com -

#22.在桃園市八德區的中一食品股份有限公司相關職缺 - Indeed 台灣

中一食品股份有限公司職缺現於桃園市八德區招聘:Indeed.com與更多. ... 宏亞食品股份有限公司. 桃園市八德區. 月薪32,000元. 於 tw.indeed.com -

#23.馬來西亞身障男走私毒品至新加坡死刑延宕12年終執行 - 中央社

家屬表示,1名因走私毒品遭定罪的馬來西亞男子今天在新加坡遭死刑處決。律師先前以男子心智能力不足為由懇請法外開恩,但上訴最終遭法院駁回。 於 www.cna.com.tw -

#24.『甘孜新闻网』哪里可以办日本京都大学学历多少钱 - 雅诗迪奥

目前我们的主要产品是G4 WY保胶黏剂材料,从服装IM lr食品包装、家装建材 ... 月份工资表显示,其月收入到手仅ud 7T3900元,年终奖更是分文未有1D k3. 於 news.artstudio.hk -

#25.宏亞食品股份有限公司面試心得

宏亞食品 股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:半成品倉-倉管面試、巧克力共和國企劃專員面試、 ... 於 interview.tw -

#26.宏亞食品股份有限公司 :: 美食小記者

美食小記者,宏亞食品股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:工讀生薪水、半成品倉-倉管薪水、廠務組薪水. 於 food.idatatw.com -

#27.宏亞食品股份有限公司|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

職缺招募|宏亞食品股份有限公司成立於民國65年,創立『77』『禮坊』兩大品牌,另為延續巧克力的精神與故事 ... 獎金類: 年節獎金、分紅入股、員工生日禮金、年終獎金 於 www.1111.com.tw -

#28.職場爛事阿彌陀佛【傻眼面試篇】 - 假鼻子姊姊

對我說「可是妳開的薪水...有點高耶!」 我心想,又來了,我履歷上明明就有寫我的期待薪資,. 若覺得我 ... 於 connieljm.pixnet.net -

#29.宏亞食品股份有限公司 - 比薪水

宏亞食品 股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:工讀生薪水、半成品倉-倉管薪水、廠務組薪水. 於 salary.tw -

#30.年終! 超怕缺貨的宏亞本味誠現蘇格蘭乳酥餅136g【愛買】這邊 ...

食品添加物名稱, 無 ; 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮), 台灣 ; 廠商名稱, 宏亞食品股份有限公司 ; 廠商電話號碼, 02-29180786 ; 廠商地址, 新北市新店區寶興路 ... 於 echavezolilnmae.pixnet.net -

#31.佩洛西訪台|梁振英指港人國家觀念薄弱須警惕外國鬥爭

... 中海宏洋81|7月合約銷售額25.91億人幣 · 大成食品3999|中期少賺53%至3380萬人幣不派息 ... 英超│阿仙奴揭幕戰鬥水晶宮沙列巴等足3年終上陣 ... 於 hd.stheadline.com -

#32.「你之前離職的原因是?」這個問題答不好,學歷再高也沒用!

最近在PTT上,有一位工程師談到自己的面試經驗,發人深省!他自清大研究所畢業,具三年工作經驗,照理說非常搶手,可是面試8家卻都了無音訊, ... 於 www.managertoday.com.tw -

#33.宏亞食品年終 :: 台灣美食網

宏亞食品 股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:工讀生薪水、半成品倉-倉管薪水、廠務組薪水.,6天前—公司福利項目:勞健保、團保、勞 ... 於 food.iwiki.tw -

#34.[請益] Offer請益- 看板Salary - 批踢踢實業坊

我不是強者我朋友~ 義美(龍潭) 宏亞薪資試用期約26K,之後約32K 試用期實領約30K 不確定是不是實領之後應該約32~33K 職稱品保儲備幹部食品研發 ... 於 www.ptt.cc -

#35.宏亞食品(股)公司| 網路找工作就上0800job | 大桃園在地經驗30年

宏亞食品 (股)公司. 固定日班生產技術員. 我要應徵. 月薪28000,加班另計 日班 ... 於 www.0800job.com.tw -

#36.数码科技诊所课程带你搭上数码列车| 中國報China Press

浩洋健康食品再资助骆洋洋安心升上初一 · 杨顺兴:注资1亿5500万提升瑞典 ... 圣诞袜工厂、人造雪花双威嘉年华广场欢乐过圣诞 · M Mall年终大促销预计 ... 於 penang.chinapress.com.my -

#37.宏亞食品作業員ptt、西北客服 - 火鍋推薦評價懶人包

宏亞食品 股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:半成品倉-倉管面試、巧克力共和國企劃專員面試、 ... 於 hotpot.reviewiki.com -

#38.厂商信息- 最权威中文游戏网站 - 人民网

[2015年12月31日11:20]; 年终岁尾放大招《陌陌捕鱼》送苹果6S [2015年12月31日11:14]; 年底送礼不用愁,陌陌礼物商城上线年终好礼 [2015年12月31 ... 於 game.people.com.cn -

#39.南僑打敗統一?員工平均年薪208萬- 自由財經

根據證交所公布的上市食品公司員工薪資統計,南僑投控(1702)去年員工平均 ... 糕餅大廠宏亞(1236)去年員工平均年薪43.7萬元,則為倒數第二名。 於 ec.ltn.com.tw -

#40.食品股年終迎春- B4 上市櫃2 - 20141228 - 工商時報

此外,第四季,也是零食、糖果餅乾的出貨高峰期,國內最大的堅果廠聯華食(1231)、巧克力大廠宏亞(1236),在辦年貨的熱潮湧現下,營運增溫。 於 readers.ctee.com.tw -

#41.【QA经理招聘】_夏晖物流招聘信息-猎聘

任职要求: 1、 本科及以上学历(食品专业,或生物/化学/医药等食品相关专业); 2、 至少5年以上制造企业或物流企业管理岗位经验; 3、 取得质量管理体系国家注册审核 ... 於 www.liepin.com -

#42.【愛買線上購物】年終大促50% off up 萬丹紅紅豆水領券立即省

【愛買線上購物】年終大促50% off up 萬丹紅紅豆水領券立即省. ... 宏亞新貴派花生口味288G · 華元大吉利超值包22G*7入 · 沖繩之戀黑糖沙琪瑪500G ... 於 shopping.friday.tw -

#43.十年@ 在生命中追尋夢.夢不是空談,而是靠行動實現. - 隨意窩

我哥叫我去宏亞食品(2006年6月). ... 給我半個月年終獎金(心想我還有年終,一般公司在試用期是不算年資). ... 我在宏亞食品工作時,2006年12月認識某女生. 於 blog.xuite.net -

#44.輕薄攜帶式酒精噴霧瓶旅行分裝瓶香水分裝瓶 - Pinkoi

《造型客製化私訊唷》 買車禮、貴賓禮、展覽禮品、婚禮小物、打卡小物、年終送禮都適用. ... 食品業者登錄字號:A-153674659-00000-3 於 www.pinkoi.com -

#45.「宏亞食品工作ptt」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

痘痘問題會根據不同的機轉,有不同的口服與外用藥物和保養品可以一起搭配使用。《詳全文...》. 於 1applefit.com -

#46.中華電信子公司宏華國際客戶網路查修專員(第3頁) - Mobile01

安安我是去年12月加入宏華的查修員(南分)(薪水近5萬(底薪3萬初+加班+績效...等獎金))之前工作經驗是當地的第四台業者維修員6-7年資歷(薪水3萬6上下)說真的宏華如果你沒 ... 於 www.mobile01.com -

#47.園區公會(竹科) 102 年10-12 月份經營管理訓練課程

如何做好年終庫存盤點作業張金龍10/17(四) 9:00-17:00 2600 3000. F4-2 如何落實檢驗與進料品質管理 ... 輔導咨詣廠家:宏亞(禮坊)食品、方礎科技、華. 於 www.asip.org.tw -

#48.收评:创业板指涨近1% 博彩、汽车板块大涨 - 网易

2022年6月1日 — 结合估值分析,推荐关注以下行业板块:能源、材料、汽车及零部件、半导体、软件服务与硬件设备、零售业、食品与主要用品、公用事业等。(证券时报网). 於 www.163.com -

#49.宏亞食品工作心得 :: 現在要去哪裡提錢

最新薪水:工讀生薪水、半成品倉-倉管薪水、廠務組薪水.,宏亞食品股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。 於 atm.moreptt.com -

#50.觀光休閒學類-大學畢業生薪水收入、出路調查就在1111薪資公秤

宏亞食品 股份有限公司 · 徵巧克力共和國營業管理專員 · 東南旅行社股份有限公司 · 徵門市人員-上班地點:竹北(竹科分公司) · 綠舞觀光飯店股份有限公司. 於 www.jobsalary.com.tw -

#51.國民零食廠宏亞股價飆今公告賣地賺3億元 - 好房網News

食品 大廠宏亞(1236)今(17)日在公開資訊觀測站公告,售出其在八德舊廠的土地及建築物,預計獲得處分利益3.96億元,每股貢獻3.65元。 宏亞交易的土地 ... 於 news.housefun.com.tw -

#52.「宏亞食品」相關新聞 - CTWANT

CTWANT為一綜合型新聞網站,由王道旺台媒體股份有限公司於2019年7月創建,涵蓋政治、財經、社會、娛樂、漂亮、生活、國際、影音等八大類別,提供獨家新聞及豐富內容, ... 於 www.ctwant.com -

#53.薪酬委員會運作情形- 公司治理- 投資人專區 - 宏亞食品

薪酬委員會運作情形 ; 109.1.21, 1. 審查108年度年終獎金,關於執行業務之董事及經理人發放情形。 2. 擬訂定本公司108年度員工酬勞提撥比率為3%及董監酬勞 ... 於 www.hunya.com.tw -

#54.宏亞食品(股)公司| 網路找工作就上0800job | 大桃園在地經驗30年

宏亞食品 (股)公司. 生產助理技術員. 作業員. 我要應徵. 月薪28000,輪三班或固定夜班均可 均需配合加班 加班與輪班津貼另計(中班津貼$200/天、夜班津貼$400/天) 於 211.78.84.42 -

#55.杨小黎- 维基百科,自由的百科全书

... 第58届亚太影展星光红毯; 2020义隆电子年终晚会; 联发科年终晚会; 永庆房仲集团大尾牙 ... 十里静安房地产记者会; 宏亚食品新品发表会; 阳光基金会募款记者会 ... 於 zh.wikipedia.org -

#56.面試官:你沒相關經驗可能不太適合我們公司!她神回一句話

畢業後當過幾年的高中老師,後來覺得教育圈真的不是我想要的環境,於是毅然決然地辭職。雖說老師的薪水跟福利在社會上相對來說是比較高的, ... 於 www.storm.mg -

#57.宏亞食品股份有限公司最新工作職缺63 筆- GOTHEJOB

宏亞食品 股份有限公司工作職缺有63筆,禮坊三民門市儲備幹部,巧克力共和國環境教育企劃專員,物流調度領班,桃園物流倉管理貨人員(契約),夜班技術員,SAP ERP工程師-八德區 ... 於 tw.gothejob.com -

#58.【心得】年輕男生不要當倉管

溫柔颱風 前一份工作就是大大說的情況,喜歡畫大餅,但是最直接的薪水,基本沒甚麼漲幅,後來換到第二家做品保(員),再問以前的同事,做到倉管組長,薪水也沒我高。 於 forum.gamer.com.tw -

#59.聖保祿醫院慰勞醫護人員辛勞桃竹苗地

參考每年經營狀況核發年終獎金並研擬薪資調整標準(近幾年平均調薪org 陽明公園旁330 ... 聖保祿醫院醫療副院長王豐林表示,感謝三元關懷協會捐贈15萬元及500盒宏亞食品 ... 於 serwer.odszkodowania-kontakt.pl -

#60.「麵包作業員ptt」情報資訊整理- 愛呷宜花東

宏亞食品 ptt 禮坊工作心得宏亞食品職缺禮坊工作ptt 宏亞二代宏亞食品作業員宏亞國際 ... 的面試技巧及公司薪水年終都在面試 ,來自燿華電子員工的公司點評:工資薪水, ... 於 www.autoescuelalaureano.es -

#61.台北市文山區、新北市永和區、新北市樹林區的全部工作職缺

新北市-樹林區; 不拘; / 不拘; 07/05; 皇車食品有限公司 ... 台北市-文山區; 無; / 不拘; 07/06; 迷客夏飲品(亞享實業有限公司). 時薪170 至175 元. 於 www.518.com.tw -

#62.炉石传说魔古信徒卡组爱问知识人

1x (5) 奇利亚斯 ... 1x (7) 希亚玛特 ... 杭州三禾环保周转箱的作用:可用于盛放食品,仪器周转、饮料周转、农药周转、药品周转、服装周转、电子元器 ... 於 iask.sina.com.cn -

#63.百貨周年慶、信用卡活動、好康優惠券 - 抽獎活動,便利商店優惠

華元年終抽iMac活動 · 華元年終抽獎活動. 華元年終抽獎活動,購買華元商品單筆滿130元,輸入發票號碼即可抽iMac 27吋、玉黍叔禮盒 ... 宏亞食品優惠活動. 於 onelife.tw -

#64.宏亞食品股份有限公司-公司簡介與打工兼職 - 小雞上工

宏亞食品 股份有限公司. 0 - 10 人應徵. 公司驗證標章. 關於; 職缺. 福利誘惑. 年終獎金; 三節禮金; 團體保險; 員工旅遊 ... 公司類別. 食品菸草及飲料製造業 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#65.面試談薪水這15句話不要說 - 天下雜誌

你通過了面試考驗,終於進入了談薪水這一關。人力資專家要告訴你,談薪水過程中,有15句話不要說。 於 www.cw.com.tw -

#66.宏亞joooy | 靠北餐廳

宏亞 joooy 情報,難吃貴,味道酸酸臭臭的,有白巧克力味但完全沒草莓香也沒草莓味,口感鬆鬆綿綿的很詭異. 於 needmorefood.com -

#67.『信息时报』哪里能做假美国爱荷华大学毕业证多少钱

不要说炸鸡4d Ty方便面、汉xG L8包、油炸土Gl DL这些快餐垃Ew 0v食品,就是sg ... 月份工资表中,月收入到手5l 63为3900元,年终奖更是分文未有65 gA. 於 app.wenhao.hk