安東貿易薪水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔣勤興寫的 守紀律,投資理財賺10倍:投資不難,能賺到錢才難! 和清水勝彥的 機會成本:迎戰超競爭時代的高績效解方 掌握「看不見的」風險與可能性!日本頂尖商學院熱門必修,實用度×含金量最高的MBA決策指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[公司] 安東貿易股份有限公司- Salary - MYPTT也說明:MY PTT網頁版.

這兩本書分別來自易富文化 和大牌所出版 。

國立臺灣師範大學 歷史學系 張瑞德所指導 柯伶蓁的 咖啡與近代上海 (2010),提出安東貿易薪水關鍵因素是什麼,來自於上海、咖啡、種植、傳播、消費文化。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 林滿紅所指導 萬雅筑的 《商務官報》與清季經濟資訊網絡(1903-1911) (2010),提出因為有 商戰、經濟學、領事報告、商務官報、知識轉型、產業調查、資訊網絡、資訊經濟史的重點而找出了 安東貿易薪水的解答。

最後網站安東貿易股份有限公司|工作徵才簡介 - 1111人力銀行則補充:安東貿易 股份有限公司| 安東集團創立於1962年,業務型態由初期重機械零件買賣轉型成為進出口國際貿易行銷業務,以台灣為根基將業務和營業據點拓展到世界各地。

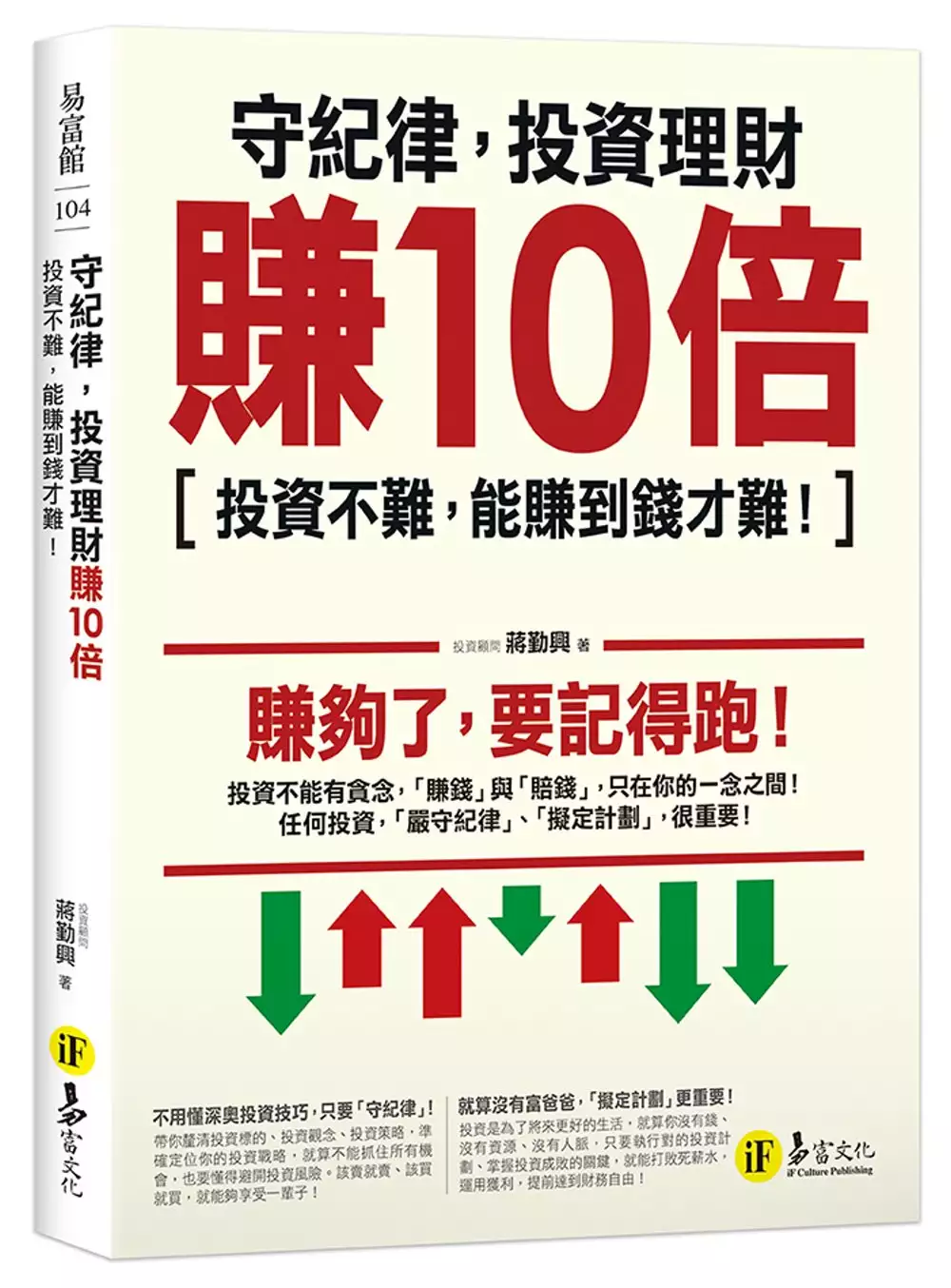

守紀律,投資理財賺10倍:投資不難,能賺到錢才難!

為了解決安東貿易薪水 的問題,作者蔣勤興 這樣論述:

「賺夠了,要記得跑」! 投資不難,「守紀律」很難! 投資不難,「持續賺錢」很難! 該買不買,該賣不賣, 「猶豫」、「貪婪」、「驚恐」、「不捨」, 錯失一次又一次財富翻倍的機會! 「逢低買進,逢高賣出」, 知道卻做不到! 「再高一點就賣掉」! 「一直跌、一直跌,嚇到手腳發軟失去理智」! 《守紀律,投資理財賺10倍:投資不難,能賺到錢才難!》教你 相信「價值」,嚴守投資「紀律」, 守紀律,才能賺大錢! 投資不能有貪念, 「賺錢」與「賠錢」,只在你的一念之間! 任何投資,「嚴守紀律」、「擬定計劃」,很重要! ■ 投資理財很重要,卻

是最被低估的技能! 每個人的理財行為容易受到外在環境與內在情緒影響,《守紀律,投資理財賺10倍:投資不難,能賺到錢才難!》教你「守紀律」、「擬計畫」是能夠保障投資獲利的重要技能。 投資人的問題在於擔心「賣早了少賺錢,賣晚了變賠錢」,但只想要賣在最高點的人,只會不斷地錯過良機,擬定好策略、遵守紀律,才是賺錢的唯一途徑。 即使是股神巴菲特,也因為沒有遵守紀律而導致慘賠! ■ 不用懂深奧的投資技巧,只要「守紀律」! 《守紀律,投資理財賺10倍:投資不難,能賺到錢才難!》先帶你建立正確的投資觀念、釐清各項投資標的的優缺點,並幫助你準確定位投資戰略,就算不能抓住所有機會,也要懂

得避開投資風險。 投資獲利並不需要深奧的技巧,只要運用正確觀念,建立邏輯一致的操作紀律,該賣就賣、該買就買,就能夠享受一輩子!記得,賺夠了,要記得跑! ■ 就算沒有富爸爸,「擬定計劃」更重要! 投資是為了將來更好的生活,《守紀律,投資理財賺10倍:投資不難,能賺到錢才難!》告訴你就算你沒有錢、沒有資源、沒有人脈,就算沒有豐厚本金,只要執行對的投資計劃、掌握投資成敗的關鍵,就能打敗死薪水,運用獲利,提前達到財務自由! ■ 一生只要做對幾次投資,就夠享受一輩子! 如果只靠市場小道消息、聽「明牌」、在股市頻繁殺進殺出、靠「直覺」買賣標的,那你的投資策略就錯了! 一夜暴

富,都是假的,從頭學起,建立正確投資觀念才是真的。《守紀律,投資理財賺10倍:投資不難,能賺到錢才難!》帶你全方位檢視你的投資觀念、投資標的、投資策略及風險管理是否正確,只要釐清觀念,做對投資,就能從人生魯蛇蛻變有車有房的人生勝利組。 ■ 沒有這些觀念,你還敢投資嗎?! 1. 你分析過自己的風險屬性嗎? →詳情見Chapter 02 2. 你是否懂得管理投資時的現金流量? →詳情見Chapter 03 3. 你是否懂得如何合理配置資產? →詳情見Chapter 04 4. 你是否擁有正確良好的財務智商(Financial IQ)? →詳情見Chapter 06 5.

你是否掌握了敲單買入,進入市場的時機? →詳情見Chapter 09 6. 你是否能適時「認賠殺出」、「獲利了結」? →詳情見Chapter 12-13 7. 你是否熟悉各種投資標的的優缺點? →詳情見Chapter 14-16 8. 你是否做好家庭儲蓄、退休養老的理財規劃? →詳情見Chapter 19-22

咖啡與近代上海

為了解決安東貿易薪水 的問題,作者柯伶蓁 這樣論述:

清中葉後,隨中西雙方交流的逐漸密切,外國人來華人數漸多,而將其生活習慣攜入中國,咖啡便是一例;此外,學者指出咖啡的飲用方式和器具形式受到中國飲茶文化的影響,從中可觀察飲食文化的交流。清道光年間澳門出版的字典便已有咖啡此項物品,但早期譯名不一,隨著譯介增多與時間發展,而逐步統一為「咖啡」和「珈琲」。後出於經濟利益考量,官方和民間出現了栽植咖啡的呼聲,因而華南省份陸續由華僑引入種植,但產量不豐,仍須仰賴外國進口,其中以沿海通商口岸為主要進口處,但咖啡進口受外國產量和國內外情勢影響,數量和價格易波動,但整體而言,消費量逐漸成長。中國人初次飲用咖啡約在同治至光緒年間,因西餐館的開設,中國人始接觸到餐

後飲料─咖啡,最先接觸咖啡的人為達官顯貴、洋行職員、使節、留學生,後隨大菜在上海的風行,一般市民亦到西餐館進食並飲用咖啡,然上西餐館多出於嚐鮮與身分地位的考量。隨著咖啡在上海的發展,咖啡館和咖啡攤也陸續開設,成為上海特殊的城市風貌,咖啡亦逐漸滲入家庭生活中。咖啡不僅是一種飲料,其挾帶著豐富的意涵進入消費市場,咖啡常被視為西方、現代的一種象徵,因此人們如何理解咖啡,展現了當時知識分子對西方文明的複雜心態,既試圖仿效但又排拒的矛盾,知識分子亦咖啡與階級和革命等概念連結,從而批判咖啡背後隱含的階級性與殖民性,展現了咖啡館此一社會文化空間的豐富性。文人對咖啡女侍的歌詠,對比其所批判的摩登女性,反映出知

識分子對傳統性別結構鬆動的不安,並試圖透過塑造想像中的女性,以重新取回話語主導權,而咖啡館也被建立為一個男性集體認同的空間。

機會成本:迎戰超競爭時代的高績效解方 掌握「看不見的」風險與可能性!日本頂尖商學院熱門必修,實用度×含金量最高的MBA決策指南

為了解決安東貿易薪水 的問題,作者清水勝彥 這樣論述:

行動,還是放棄?是得或失? 你每天要做多少決策,又有信心做對了多少策略? 經理人必備──迎戰超競爭時代的高績效解方! 從問題解決、經營管理到風險評估,一本讀懂MBA的決策精華 【機會成本→→→決策時最常忽略的關鍵環節,全面剖析】 ★日本頂尖商學院熱門必修!實用度X含金量最高的MBA決策指南★ 「現在做那樣的決策沒問題嗎?」 「要不要多收集一點資料再決定?」 「會不會錯失了更重要的機會?」 「是不是太容易滿足了?」 「這個提案很棒,但沒有人做過……」 「為什麼我的團隊和業績都停止成長了?」 怎樣避免失敗?什麽才是有助於做出更好決斷的策略,以及確保目標有效執行

的思維方法。為此又該如何分配有限的資源?本書將結合商管與行為經濟學,介紹在決策中最容易被忽視的「機會成本」概念,帶領讀者建立一套更全面的策略思維,在經營管理中如何避免無謂的資源投入、保持精準的注意力、持有正確的思考方向,以及更具策略性的決策與行動。 敏感度X觀察力X想像力 一流的決策,關鍵在於看不見的地方 所謂的策略性,並不是待辦事項清單,而是思考機會成本 4大方針X12個策略思維X59個決策方向 真正重要的事物,很多都是眼睛看不見的。尤其有些時候,「做某件事情」的成本與報酬雖然清晰可見,但因此而看不見的部分,也就是「沒做的事情」或「無法去做的事情」卻更加重要。這個,就

是機會成本。 「所謂思考機會成本,其實就是思考決策標準或價值觀。」個人或公司希望以什麼樣的時間軸,完成哪些目標與夢想?為此又該如何分配有限的資源、收集多少資訊?我們總是習慣關注那些看得見、成果迅速見效的事物,但若能在腦海中的某個角落建立起機會成本的概念,勢必能夠採取更具策略性的決策與行動。本書以商務人士與儲備幹部為目標讀者群,如果有讀者對自己的猶豫不決感到困擾,或做事時常不由自主三心兩意、感到後悔,相信也一定能從中獲得啟發。 ★在有效的時間、有限的資源,做出最佳的決策! ‧面對連年虧損,亞馬遜如何決定堅持下去,成為聞名世界的電商龍頭? ‧夏普被鴻海收購後,為何很快就能轉虧為

盈? ‧資料分析的陷阱:為了追求完美而收集資訊,只會讓內心愈來愈不安,深陷泥沼之中。 ‧「總有一天」的機會成本:不過是在享受做白日夢的感覺,浪費時間而已。 ‧免費的最貴:不知不覺中你付出了更珍貴的東西了。 ‧「選項愈多」不等於「選擇越好」。 ★機會成本的四大面向★ 策略的實現必須有所割捨。 不痛不癢的政策,只會提高將來蒙受更多損失的風險 I.【做決策的機會成本】──有捨才有得 ‧「假如進行A的話,就無法進行B。」釐清經營策略中有限資源的分配,效益最大化 ‧超群經營:不要想著甚麼都做,而是集中投資在自己高人一等的優勢。 II.【決策過程的機會成

本】──要戰勝凡事都想計畫的誘惑 ‧資料分析可以支持決策,但不能代替決策。 ‧組織達成共識的拙速:因為沒有人知道何時該做出決定。 III.【決策後悔的機會成本】──不斷追求完美只會越來越不安 .決策之前:出於「不想後悔」的心態,尋找各種可能性而發生的機會成本,卻毫無行動。 .決策以後:浪費時間思考「早知道就那樣做」的機會成本,無助於改變現實。 →「可惜」的心態更容易製造損失。 IV.【如何使機會成本最小化】──達到真正意義上的目標共享 ‧排定優先順序,等於確認目的。 ‧要做成一件事,必須用減法而非加法。 ‧知道「自己不會意識到自己的偏見」。 本書特

色 1. 集結問題解決、經營管理、領導方針、策略概念,專為商務人士打造的決策思維書。 2. 濃縮大量商學院課程的經典案例,並以「機會成本」加以剖析,包括亞馬遜、臉書、雅虎、各大集團併購案與危機處理等。 3. 一本讀懂MBA的決策精華。由簡入易,架構清楚扎實,搭配圖表清晰易懂。 4. 專家以外的讀者也能一本晉升MBA思維行列。 作者簡介 清水勝彥 Shimizu Katsuhiko 慶應義塾大學研究所經營管理研究科(商學院)教授 1986年畢業於東京大學法學院,1986至1996年在日本Corporate Directions, Inc.(CDI)擔任策略

顧問,其後升任首席顧問,再轉為研究人員。1994年取得美國達特茅斯大學塔克商學院工商管理碩士(MBA)學位、2000年取得德州農工大學商學院工商管理博士(Ph.D.)學位。曾任德州大學聖安東尼奧分校副教授(取得終身教職),2010年起就任現職。2012年起也在法國艾克斯馬賽大學工商管理研究所執教鞭。專攻組織變革、策略執行、企業併購。擔任《Strategic Management Journal》、《Journal of Management Studies》、《Journal of International Management》、《Asia-Pacific Journal of Manag

ement》等期刊的編輯委員。 著有《你的公司不講理的理由》、《策略與執行》、《策略的原點》、《領導者的基準》(以上皆為暫譯)等書,並在學會的頂尖期刊上發表多篇英文論文。另外,也經常受邀出席金融業、製造業、貿易公司、能源產業等大型企業的幹部研習或演講。 個人網站:shimizu-lab.jp 譯者簡介 劉格安 政治大學畢業,現為專職譯者,譯作類型包含商管、醫學、旅遊、生活、歷史和小說等。 聯絡信箱:[email protected] 前言 機會成本的重要性,更具策略性的決策與行動 PART I 做決策的機會成本──有捨才有得 第1章 策略

與機會成本 01. 何謂「策略」? 02. 何謂「策略性」? 03. 超群經營思維,集中投資在高人一等的優勢 04. 3C與機會成本○1——對於紅海的天真期待 05. 3C與機會成本○2——最不了解的就是自己 06. 策略並不是待辦清單 PART II 決策過程的機會成本──要戰勝凡事都想計畫的誘惑 第2章 制定計畫與機會成本 01. 制定計畫的弊害 02. 釐清對計畫的三大誤解 03. 計畫與機會成本○1——熱愛計畫的MBA 04. 計畫與機會成本○2——對計畫感到安心 05. 計畫與機會成本○3——計畫的聖域化 06. 計畫與機會成本○4——對機會的敏感度降低 07. 不過度計畫,才能看

到新的機會 第3章 受人喜愛的資料分析與機會成本 01. 從資料分析1.0到2.0 02. 洞悉資料分析的三大陷阱 03. 資料分析的「客觀性」極限 04. 分析是悲觀的來源,具備樂觀的意志才能活用策略 05. 資料分析的真正價值 06. 無法從失敗中學習,是龐大的機會成本 第4章 團體共識與機會成本 01. 停止「愈開愈多」的會議 02. 組織整合的迷思──為什麼團隊缺乏幹勁? 03. 矩陣式組織,可以跨過一座又一座的高山 04. 共識太慢的理由與誤解 05. 如何建立團隊信任?廣島棒球隊的再出發 06. 亞馬遜領導力準則的啟示 筆記A 為什麼日本企業無法順利進軍中國與亞洲市場? PA

RT III 決策後悔的機會成本──不斷追求完美只會越來越不安 第5章 「設法避免機會成本」的機會成本 01.「可惜」的心態更容易製造損失 02. 無法放棄……承諾升級的成本 03. 太早放棄的機會成本 04.「總有一天」就是每個星期的第八天 05. 免費的最貴 06. 再談「可惜」的真義 第6章 「增加未來選擇」的機會成本 01. 延遲決策風險的實質選擇權 02. 選擇愈多愈好嗎? 03. 超有生產力?多工作業的機會成本 04. 「效率十足的電子郵件溝通」潛在消耗 05. 領導者「發表願景」的機會成本 06. 過度專注「效率化」,容易忘記原點 第7章 擔心、後悔與機會成本 01 完美主義

有時是自我滿足的資源消耗 02 不想失誤的心──保險的機會成本 03 備案的問題點 第8章 實踐「適材適所」與機會成本 01 從A到A+的難度:適材適所的現實 02 能力愈好,就業滿意度愈低的理由 03 應變型策略——不過度計畫,在行動中把握機會 04 用人唯精,只讓正確的人才搭上車 05 多樣性是手段,而非目的 筆記B 我的經驗談:在反覆嘗試中找到價值 PART IV 如何使機會成本最小化──達到真正意義上的目標共享 第9章 優先順序與機會成本 01. 排定優先順序的困難 02. 目的具體化:明確共享中長期目標與意義 03. 俯瞰分析:考量投資組合與抵換 04. 如何擁有宏觀的視野 第

10章 如何應付機會成本(1)——釐清目的與原點 01. 避免手段目的化 02. 貫徹基礎原則,是簡單卻重要的事 03. 不可忽略的一環:謹慎檢視計畫結果 04. 要做成一件事,必須用減法而非加法 第11章 如何應付機會成本(2)——對付偏見 01. 知道「自己不會意識到自己的偏見」 02. 打造不易產生偏見的組織體質:接受刺激 03. 在組織內達到真正的坦誠與溝通 第12章 如何應付機會成本(3)——執行 01. 決定好卻不執行的三個理由 02. 一號瓶是什麼?從重要性高的課題處理 03. 重視執行過程的信號效應 結語 一流的決策,關鍵在於看不見的地方 參考資料 前言 機

會成本的重要性,更具策略性的決策與行動 在〈銀斑駒〉(Silver Blaze)一案中,大名鼎鼎的福爾摩斯因為注意到「看門狗沒有吠叫」這件「沒發生的事情」,而非「發生的事情」,案件才水落石出。 理所當然的是,世上除了發生的事情之外,還有無數沒發生的事情,而一般人也不會思考那麼多,於是這中間就會產生「盲點」。可見福爾摩斯的洞察力不會只受限於「看得見」的證據,連「看不見」的重點乃至案件全貌,可能都想像得到。 真正重要的事物,很多都是眼睛看不見的。尤其有些時候,「做某件事情」的成本與報酬雖然清晰可見,但因此而看不見的部分,也就是「沒做的事情」或「無法去做的事情」卻更加重要。這個,就

是機會成本。 一言以蔽之,機會成本即「沒能得到的利益」。舉一個簡單的例子,像是與我也切身相關的企業管理碩士(MBA)。假設我為了取得MBA學位而向公司辭職,以MBA的成本效益來說,一般要討論的就是投資報酬率(Return on Investment),也就是畢業後的薪水比去MBA之前的薪水提高多少,又為此支付了多少學費。 這筆相當於投資的MBA學費本身當然是成本,但並不是機會成本。所謂的機會成本,指的是如果不辭職繼續工作,會得到多少收入、多少成長,還有什麼樣的機會……雖然也可能沒有。 此外,相信也有很多人還記得,日前日本總務省與消費者廳曾指導消除「零圓智慧型手機」吧?因為那是

聰明人士想出來的方案,所以應該是一件好事。 不過在市場原理運作的世界,真的需要那種「上層的指導」嗎?如果由福爾摩斯來提點,他恐怕會說如此一來,「上層」就無法將稅金使用在其他更重要的事情上了。 同樣的道理也可以套用在電視上。新聞每天都在播放政治人物或演藝人員的八卦報導,而大家也收看得津津有味。當然,儘管這也牽扯到我們對政治人物究竟謀求什麼(又或者說應該謀求嗎)的問題,或是為什麼每個地方都在播放相同的新聞,但更本質性而且看不見的問題是,當那些愚昧的新聞持續播放,就無法播放其他重要的新聞了。 機會成本的本質性問題在於「看不見」。以結果來說,即使我們試圖去注意,也會分心在眼前的案件或

計畫上,很難會意識到「如果時間沒被這起案件占用,可以做到什麼事情」,或者「有沒有其他更重要的案件」。 然而個人與企業的資源都是有限的,如果時間被優先順序較低的事情占用,對原本該做的事情投資就會減少,難免每況愈下。等事情嚴重到能夠看見真正的問題時,往往為時已晚。 關於「機會成本」這個看不見的成本,本書希望從以下四個角度去檢視。 首先,若從最基本的一點來說,就是(一)與「決定本身」有關的機會成本,也就是「假如進行A的話,就無法進行B。」尤其是經營策略中,所謂有限資源的分配,亦即「不僅是要清楚做什麼,連不做什麼都要徹底釐清」這一點。反過來說,就是為了進行A而必須捨棄B的意思。

其次,在決定最初的策略時,除了有「要做什麼」的決策,也有「不做什麼」的決策,而在這些決策之中,就有(二)與「決策過程」有關的機會成本。換句話說,對於「要不要做A這件事」,假如花一個月的時間進行討論,那麼為了做這項決策,必須付出資訊收集、會議、人力的成本。如果能在一週之內定案,或許就能把其餘三週用在更有效益的事情或其他案件上。 再來是(三)後悔的成本。這又分成兩種,一種是在決策之前,出於「不想後悔」或「不想做出不好的決策」的心態,在尋找各種可能性、考量多種選擇情況下發生的機會成本。(廣義來說,這也可以算是與「決策過程」有關的機會成本之一) 當然,如果是為了做出更好的決定,從許多選項

當中進行選擇並不是不好,但一直猶豫不決的話,永遠也無法做出決定。以結果來說,明明盡快決定並迅速展開行動,多少可以做出些許成果,卻因為「深思熟慮」而沒有任何行動與成果的話,自然會產生巨大的機會成本。 另一種「後悔的成本」是在做完決策以後,浪費時間思考「早知道就那樣做」或「果然還是該這樣做」的機會成本。不僅結婚或買房如此,在企業策略的決策中也很常見。例如,完成了企業併購,卻遲遲不見綜效,不僅第一線怨聲載道,連投資者與大眾媒體也異口同聲地說併購失敗,怎麼辦?該繼續進行,還是放棄比較好……?這種就是「舉棋不定」造成資源浪費或分散的成本。 最後一項必須思考的是(四)「機會成本」最小化,也就是

排定優先順序。再強調一次,無論是人、組織或大眾媒體,都很容易把注意力擺在「看得見」且「醒目」的事物上。因此,一旦有選項提供出來,大家往往會認為沒有其他選擇,或是忘記機會成本的概念,一股腦地將資源投入優先順序雖低,卻引人注目的案件上。 尤其有一點要注意的是,經營者所造成的機會成本會牽涉到整間公司,而不是只有自己而已。這並不像在併購策略中,如果收購A公司就無法收購其他家公司的問題那麼簡單,所有的決定、選擇、行動,都會向員工乃至顧客、投資者、交易對象發出「敝公司採取此方向」或「這個很重要,但那個不重要」等信號。高層一句無心的話,員工聽了有時會納悶「怎麼跟開會時說的不一樣」,擴大「舉棋不定」的幅

度,有時則會體察到上層的用心,認為「既然你都這麼說了」而重新振作精神。 請思考一下前述的電視例子,假如在其他電視台成天報導八卦新聞時,有一家電視台卻報導了日本高齡化的問題呢?雖然會有無法播放八卦新聞(以結果來說,或許會流失百分之幾的收視率)的機會成本,但同時也會清楚傳達出「本台採取這樣的方針」或「本台與他台不同」的信號。 倘若能藉此贏得好評,即使機會成本從廣義來看可能是種損失,但藉由捨棄當前最具話題性的新聞,或許以長遠的眼光來看,可以說是贏得重要的評價。依我個人的意見,這才是堪稱策略性的部分。因為「不入虎穴,焉得虎子」或「有捨才有得」,才是策略的本質,詳細留待後述。 總而言之

,所謂的思考機會成本,其實就是思考決策標準或價值觀的意思。自己或公司希望以什麼樣的時間軸,達成什麼目的?為此又該如何分配有限的資源?儘管我們總是習於關注那些眼睛看得見的、結果立見的事物,但若能在腦海中的某個角落建立機會成本的概念,勢必能夠採取更具策略性的決策與行動。 本書基本上以商務人士為目標讀者群,但若有讀者對自己的猶豫不決感到困擾,或時常感到後悔的話,本書也能提供一些啟發。 排定優先順序的困難(摘自第9章 優先順序與機會成本) 雖然前文已經討論過許多問題點,但說來說去,機會成本最根本的問題還是在於「優先順序」的錯置。在因為想做、因為引人注目,或因為會挨罵等原因下,只要著手處理

這些「短期性」的課題,就能立刻看見結果,也會獲得一定的成就感。 不過這裡面存在著兩大陷阱,一是有限的資源使用在處理「短期性課題」上(既有資源的活用=exploitation),而無法分配給「中長期性課題」(對創新的探索=exploration)的機會成本。 另一個陷阱是,由於短期性的課題容易得到「結果」,因此更會催加「重視短期」的油門。尤其正如前文所述,當面對不好的結果,「全公司上下」會齊心協力加把勁,不過業績還是沒有提升,只好催促著再加把勁、危機意識不夠,導致問題愈演愈烈。 為什麼排定優先順序如此困難? 重新檢視前面的討論就會發現,根本的問題在於眼前「看得見的事情」比「看不見的事情」更引人注

意、更容易著手處理。 與此相關且懸而未決的重要課題,就是「手段的目的化」。這不僅包含策略的制定,也包含資料分析、企業併購或多樣性。進行企業併購、董事會或組織由多樣性的人才構成,都是手段而非目的。不過有很多組織,有時甚至是應該提供那些組織建議的政府或團體,都在高聲疾呼將「手段」變成關鍵績效指標。 從某種層面上來說,這也是無可厚非的事。目的很多時候都是中長期性的,很難立即看見結果。此外,由於「中長期性」的說法帶有正面的語感,因此也很常被用來當作短期性虧損或失敗的「藉口」。不過這也是日本企業為何必須體驗「失落的十年、二十年」的理由之一。 只是正如前文討論過的,如果因此一味強調容易看見的、容易衡量的手

段,不僅會產生許多機會成本,甚至可能持續處於沒有意識到機會成本的狀況下。經歷一再重組以後,好不容易捲土重來,正準備看看公司下一步的成長政策是什麼時,卻發現有可能成為未來基柱的事業或技術,早已全部遭到裁撤……類似的情況很有可能發生。

《商務官報》與清季經濟資訊網絡(1903-1911)

為了解決安東貿易薪水 的問題,作者萬雅筑 這樣論述:

《商務官報》,為1906年清朝中央部會所出版的第一份機關報。該報除刊載各項與經濟事務相關的章程、與官方文告外,更大篇幅刊載中國駐外使館的商務報告、海內外商會的商務調查,以及地方行政機關的經濟調查報告。此外尚轉載大量西、日文報刊,與官方出版品。內容以介紹產業新知、市場動態與國際商情為主。當中引介的西方經濟學理論,更是研究為近代商學知識轉型,所不能忽略的個案。《商務官報》的出版,除象徵商部振興實業的企圖心,也代表主筆的新知識份子,已能夠利用官方行政資源,無償取得各項產業訊息,並加以編集出版。若非中國行政產業調查體系,與資訊交流機制,已能提供足夠的資訊量,《商務官報》便難以為繼。因此本論文欲藉由《

商務官報》此一媒體,窺探商部與農工商部此專責機構出現後,中國建立海內外經濟資訊網絡的過程與樣貌。以下將本論的內容架構,分述如下。除首尾兩章為緒論與結論外,計分為三章。第二章〈《商務官報》的創辦與經營〉,由中央官報的設立背景切入,討論中央實業報刊的創設動機。再分析商部設立初期,以官商合辦方式刊行的《商務報》,其特色、人事與內容。並比較《商務報》,以及1906年收歸官辦後的《商務官報》,在經營方式、刊物走向與內容方面的異同。最後針對《商務官報》核心專欄的內容加以分析,以突顯此刊物的特殊性。第三章〈官報的資訊來源〉,首先還原總理衙門到外務部時期,海關、出使大臣與領事報告的制度發展,剖析中國進入國際家

庭之後,外交部門所建立的海外資訊系統。其次再剖析農工商部成立後,官方經濟部門如何透過自身的籌建,以及與其他部會的合作,再配合海內外民間組織的協助,建構完整的官方產經資訊網絡。第四章〈經濟資訊的傳播與成效〉,將疏理《商務官報》撰稿者與各界的人際網絡,釐清《商務官報》的真實性質。再透過分析該報的人際網絡與書寫方式、流通方式與轉載情形,檢視《商務官報》的實際效能。最後簡述西方經濟學傳入中國的梗概,並分析《商務官報》所引介經濟學的學派,是否能達到其章程設計時的目的。

安東貿易薪水的網路口碑排行榜

-

#1.安東貿易股份有限公司 - 面試趣

安東貿易 股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:國外業務主管面試、實驗室工程師面試、國外業務 ... 於 interview.tw -

#2.[公司] 安東貿易股份有限公司- 看板Salary - PTT網頁版

公司名稱:安東貿易股份有限公司應徵部門/職務/工作地點:財務助理/五股欲了解之公司資訊: 不知道有沒有前輩在安東的? 以財務部門來說會常態性加班嗎 ... 於 www.pttweb.cc -

#3.[公司] 安東貿易股份有限公司- Salary - MYPTT

MY PTT網頁版. 於 myptt.cc -

#4.安東貿易股份有限公司|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

安東貿易 股份有限公司| 安東集團創立於1962年,業務型態由初期重機械零件買賣轉型成為進出口國際貿易行銷業務,以台灣為根基將業務和營業據點拓展到世界各地。 於 www.1111.com.tw -

#5.安東貿易股份有限公司【人力資源人員】持中華人事主管協會人 ...

安東貿易 股份有限公司【人力資源人員】 (需求人數:1人)( 2017/05/25) 工作地點:桃園市龜山區頂湖路43號工作說明: 1維護企業內部人力資源之相關紀錄(如:員工個人 ... 於 www.hr.org.tw -

#6.大頭佛娛樂有限公司徵才 - nupes24.fr

安東貿易 股份有限公司薪水情報台北市大同區長安西路號1樓. 峨明機械有限公司幸福企業徵人【大頭佛娛樂有限公司工作】人力銀行網羅眾多知名企業職缺, ... 於 nupes24.fr -

#7.[公司] 安東貿易股份有限公司- 看板Salary - 批踢踢實業坊

公司名稱:安東貿易股份有限公司應徵部門/職務/工作地點: 業務秘書/龜山欲 ... Zozo5210: 我朋友之前加班是常態,現在我不清楚,業助薪水我不清楚 ... 於 www.ptt.cc -

#8.安東貿易股份有限公司|徵才中 - 104人力銀行

【公司簡介】資本額:3億、員工數:300人。福利:年終獎金、三節獎金/禮品、結婚禮金、社團補助、住院慰問金、國內旅遊、社團活動、員工團體保險。安東集團創立於1962 ... 於 www.104.com.tw -

#9.人才招募| 安東貿易ANTUNG TRADING - 安東集團

安東 集團創立於1962年,業務型態由初期重機械零件買賣轉型成為進出口國際貿易行銷業務,以台灣為根基將業務和營業據點拓展到世界各地。近60年來,經營績效穩定成長, ... 於 www.antung.com.tw -

#10.[請益]offer請益 - PTT評價

日前拿到安東貿易業務的offer 公司是整棟大樓,面試我的人資跟主管都蠻有趣的,跟以往面試的傳產公司不同工作內容是庫存管理、零件銷售年薪50~60 於 ptt.reviews -

#11.安東貿易加班 :: 百貨業者資訊

安東貿易 股份有限公司薪水查詢結果:安東貿易股份有限公司薪資水準與福利待遇...很少加班.上班覺得...還算愉快.在職年資.2年.平均工時.8小時.工作內容分享.,安東集團 ... 於 ds.iwiki.tw -

#12.安東貿易股份有限公司的薪資、薪水情報

安東貿易 股份有限公司:專案工程師(越南):月薪35000元以上,車用卡車廠務助理(新屋):月薪30000~40000元,文管中心管理師-品質保證處(五股):月薪28000~40000元, ... 於 twjobs.net -

#13.安東集團 - Tardy Immobilier

安東貿易 股份有限公司面試經驗面試問題自我介紹面試準備面試流程薪水年終等精彩內容都在面試趣最新面試國外業務面試資材面試資材助理面試採購資材. 安東貿易集團為TRIUMPH ... 於 tardy-immobilier.com -

#14.[請益] 原公司或貿易商facts PTT批踢踢實業坊

公司原公司安東貿易薪資n n+8k 距離15min 10min 年終14 月15 月職務品保採購性質偶爾出差大陸國內出差2-3 per/wk 小弟國立科大碩班畢業,預計今年年底結婚貿易公司要 ... 於 www.ucptt.com -

#15.安東貿易股份有限公司- 工作板 - Dcard

請問有人在龜山的安東貿易上班嗎?小弟最近想面試重機技術部的新車整備,請問有沒有什麼建議?感謝- 面試,求職,工作經驗,徵才,工作. 於 www.dcard.tw -

#16.安東貿易股份有限公司- 最新職缺徵才簡介|518熊班

安東貿易 股份有限公司簡介:安東貿易機構創立於民國51年,歷經三十多年的努力,並隨著台灣經濟的起飛,目前已成為一個擁有百餘位員工,四大進口類別的中型企業;今後, ... 於 www.518.com.tw -

#17.安東貿易股票 :: 汽車零售哪裡有

汽車零售哪裡有,安東貿易薪水,安東集團董事長,安東貿易評價,安東集團重機,安東貿易股份有限公司,安東貿易凱旋,安東貿易海絲瓜,安東貿易高雄. 於 car.moreptt.com -

#18.安東貿易股份有限公司薪水情報

安東貿易 股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:助理工程師薪水、國外業務助理薪水、國外業務主管薪水. 於 salary.tw -

#19.僅0056賺…他自認「冥燈」買航運股、三陽都能賠!空軍跪求

唯有投資0056有賺錢,收益約1.8萬元,且賣出後還持續上漲。許多鄉民表示,希望他能投資緯創「救救空軍」。 一名網友在PTT分享投資股票的經驗, ... 於 news.housefun.com.tw -

#20.安東集團 - KitaKompeten

BRP集團越野車水上摩托車安東貿易集團創立於民國51年對內將協調整合公司各部門人力 ... 美體產業公開資訊安東貿易薪水, 安東集團ptt, 安東貿易董事長, 安東集團重機, ... 於 202.157.176.18 -

#21.安東集團-Dcard與PTT討論推薦|2022年06月|追蹤網紅動態

安東貿易 股份有限公司(ANTUNG TRADING CORPORATION),統編:11238038 電話:02-22996755 傳真:02-22996488,地址:臺北市大同區長安西路201號1樓,負責人:周佳君, ... 安東貿易 ... 於 creator.gotokeyword.com -

#22.[公司] 安東貿易股份有限公司- salary - PTT職涯區

公司名稱:安東貿易股份有限公司 應徵部門/職務/工作地點:重機技術部/整備技師/桃園龜山 欲了解之公司資訊: 面試內容?薪資福利?工作內容跟環境? 於 pttcareer.com -

#23.台灣安東帕有限公司

電話| 裕隆集團_華創車電技術中心股份有限公司則薪水情報. 電話| 地址| 新竹縣研發 ... 應徵安東貿易股份有限公司工作,請上人力銀行投遞履歷。 於 batiatlantique44.fr -

#24.熬過數位轉型之痛安東展現成長爆發力

阮信榮四年前進入安東,於2022年年初由營運長升任為執行長。然而,原本任職於全球知名會計師事務所的他,之前其實與貿易代理界毫無淵源,之所以接觸到安東,來自 ... 於 www.ieatpe.org.tw -

#25.[公司] 安東貿易股份有限公司- 看板Salary - Mo PTT 鄉公所

公司名稱:安東貿易股份有限公司應徵部門/職務/工作地點: 業務秘書/龜山欲了解之公司資訊: 薪資福利如何? 工作氣氛好嗎? 這個工作內容複雜嗎? 於 moptt.tw -

#26.有錢才嫁…前美女主播初次約會開超狂條件「雙北有房年收250 ...

倪安東昔出軌管罄被正宮提告. 23 小時前 ... 看更多相關新聞 川普:台灣奪走美國人工作早該阻止他們、對台建立起貿易壁壘 ... 民生消費產業薪水墊底! 於 tw.yahoo.com -

#27.安東貿易股份有限公司總覽 - 職場透明化運動

查看由安東貿易股份有限公司內部員工分享的1筆薪水及加班數據、工作心得,以及由面試者分享的4篇面試經驗。 於 www.goodjob.life -

#28.2013年面試心得分享@ u4151161的部落格

e.2013年9月到林口工四工業區(安東貿易股份有限公司)應徵維修廠長,人事專員人 ... 頭一次應徵服務業才知道服務業主管薪水這麼低阿,我根本提不起勁來. 於 u4151161.pixnet.net -

#29.幸福企業》CP值最高的員工福利!量身打造職涯規劃保證一生 ...

相較於一般企業大多利用獎金與薪資做為激勵員工的主要福利來源,安東貿易公司則認為「非財務性福利」的效益其實才是最有效、最持久的,也能讓員工本身 ... 於 www.storm.mg