安慰劑效應的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王唯工寫的 氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版) 和陳淵渝的 七情心療法:結合東方七情與西方心理學、精神醫學……所歸納出的情緒治療方法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站在Apple Podcasts 上的《怪獸訓練電台》:EP32.安慰劑效應與 ...也說明:心理暗示效果,不要自己嚇自己喔~~ 【本集重點】 - 安慰劑效應,即心理將介入因素想成有效的,即便此因素無效,卻也得到有效的狀態或結果。 - 反安慰劑效應, ...

這兩本書分別來自大塊文化 和晨星所出版 。

國立臺灣師範大學 運動競技學系 鄭景峰所指導 鄭稚勇的 缺血預處理對Yo-Yo間歇恢復測驗表現之影響 (2021),提出安慰劑效應關鍵因素是什麼,來自於熱身運動、血流阻斷、遞增負荷測驗、肌肉氧飽和度。

而第二篇論文輔仁大學 宗教學系碩士在職專班 莊宏誼所指導 范鳳娥的 當代大江西派在海峽兩岸發展之研究── 以陳毓照、馬炳文為例 (2021),提出因為有 李西月 西派 陳毓照 馬炳文 內丹的重點而找出了 安慰劑效應的解答。

最後網站Top 200件安慰劑- 2023年4月更新 - 淘寶則補充:當然來淘寶海外,淘寶當前有214件安慰劑相關的商品在售。 在這些安慰劑的疾病有哮喘、copd、支氣管 ... 安慰劑效應:TED臨牀醫生帶你體驗心理暗示的強大力量. 優惠促銷.

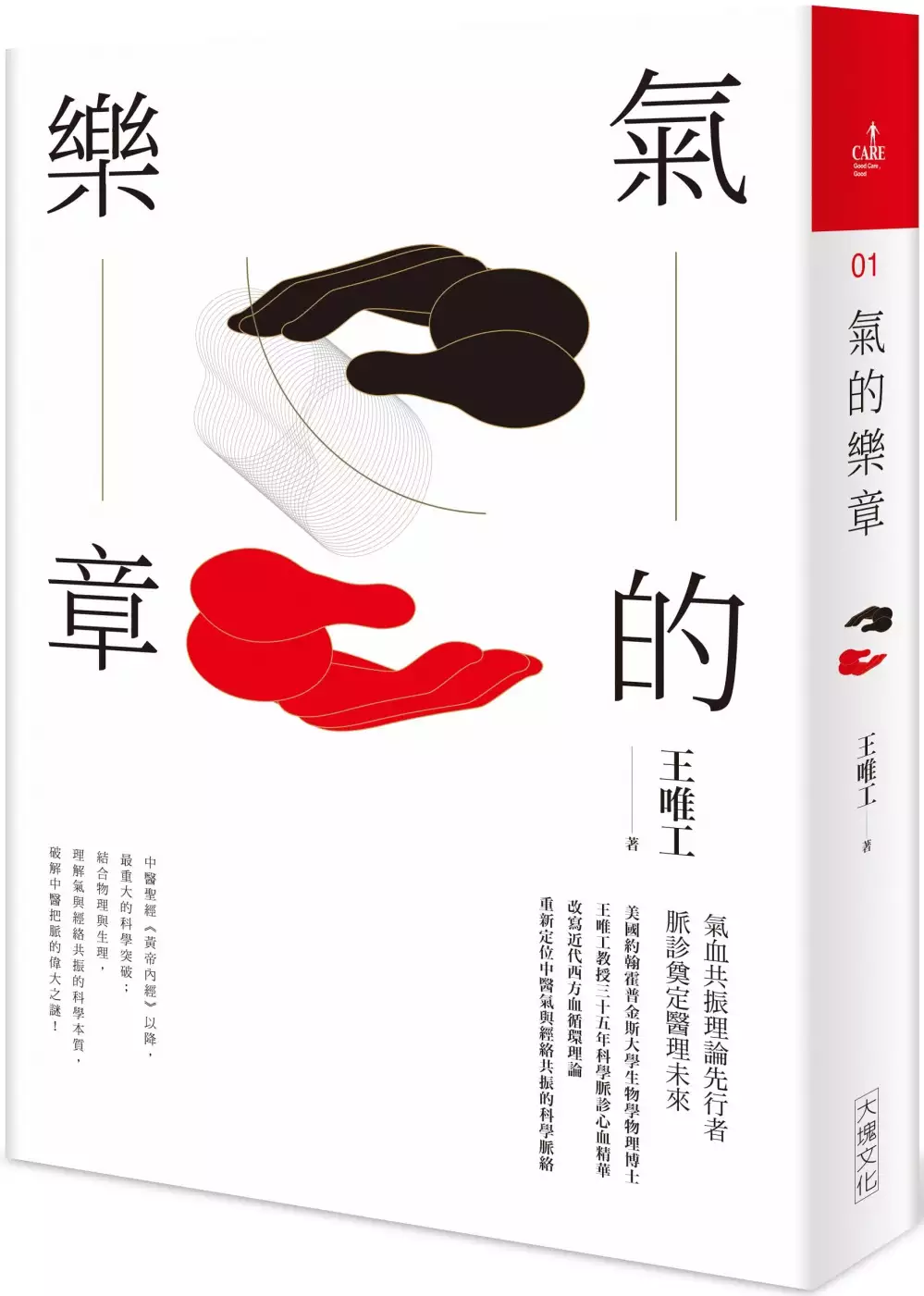

氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版)

為了解決安慰劑效應 的問題,作者王唯工 這樣論述:

【二十周年紀念全新修訂版 收錄珍貴手稿照片】 氣血共振理論先行者 脈診奠定醫理未來 美國約翰霍普金斯大學生物學物理博士 王唯工教授 35年科學脈診心血精華 改寫近代西方血循環理論 重新定位中醫氣與經絡共振的科學脈絡 中醫聖經《黃帝內經》以降,最重大的科學突破; 結合物理與生理,理解氣與經絡共振的科學本質,破解中醫把脈的偉大之謎! 氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是這項醫

學史上的重要突破並非新發現,中醫三千年前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。 透過本書,將可以了解以共振理論為基礎的脈診觀點: ◆氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 ◆經絡、穴道與器官如何形成共振網路。 ◆以共振觀點看循環系統結構與功能。 ◆中醫如何治療循環的病。 ◆脈診如何定位病灶。 ◆中藥和脈診如何相輔相成。 ◆由脈診觀點看日常保健。 本書作者王唯工教授以共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作就像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現

代科學證明了中國古人的智慧,並且利用脈診儀分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,更是朝向一個自然老化而無病痛的未來。 我們的十大死因大都與循環有關。西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是,這項醫學史上的重大突破並非新發現,中醫三千前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。本書作者根據共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現代科學證明了中國

古人的智慧,並且利用新式儀器還能分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,朝向一個自然老化而無病痛的未來。 關於「中醫科學化」,長久以來,一直存在著幾派不同的聲音。有一群人將科學化解釋為西醫化,認為中醫落後於西醫,不屑於氣與經絡的科學化研究。還有一種人認為中醫本身即是科學的,不需再於此多作辯證,應思考中醫本身的優勢,以中醫的思維來思考中醫的未來。當然,也有一群科學家,不論主客觀的條件如何,在相信中醫的信念下,默默地為中醫的科學證據和解釋努力著。 在這當中,最具劃時代意義的,當屬王唯工教授的論述。 當其他人仍找不出脈搏與生理現象的關聯時,王教授以壓力和共振

理論來類比血液在人體中的運作,成功地突破了困境,不僅為長久以來破綻百出的西方循環理論找到一個新出口,也為中醫建立了一套現代化語言。此外,王教授基於共振理論發展出的「經絡演化論」──DNA提供成長的材料,經絡提供生長的能量──也預示了生物演化研究下一波的契機。 王教授的理論與中醫的精神極為契合,並且能夠數量化與公式化,是先前倡導中醫現代化、科學化者所未達到的。他找到了一個讓中醫以科學語言溝通的方法,提供一種角度,讓不懂中國傳統文化思維的對象,也能理解中醫,理解「氣」、「經絡」、「陰陽五行」……之於人體的意義。 當然它必然將面臨典範、觀念、臨床以及時間的考驗與修正,甚至必須面對一

些非理性與教條式的反對。但是一個以中國文化為根基,卻又吸收了最先進的西方科技手段的創新理論,很可能將對二十一世紀的生命科學(如病理、胚胎、復健……)等各領域,產生革命性的影響。 專文推薦 臺大榮譽教授 李嗣涔 古典針灸派傳人、《經絡解密》系列書作者 沈邑穎 衛生福利部中醫藥司司長 黃怡超(按姓氏筆畫序)

安慰劑效應進入發燒排行的影片

【進手術房卻不真的開刀?假手術竟然也能改善膝蓋的問題?】

在研究上,有一種實驗方式是讓受試者分成兩組,一組接受正規的治療方式,另一組只是”假裝”接受正規的治療方式,但實際上卻沒有提供任何治療。當然在實驗過程中會設計讓受試者不知道自己到底真的有接受到治療,還是接受到無效的治療。

有趣的是,很多時候這類研究會發現,即便受試者接受到的是無效的治療,但他們還是會感覺到症狀有改善,而這樣的現象被稱作安慰劑效應。這在一些藥物、或是物理治療等研究上很常會使用到,但你知道手術竟然也可以,而且也有安慰劑效應嗎?

這次的影片要來跟大家分享的是芬蘭所發布的一篇為期五年的研究,針對退化性的半月板撕裂問題,接受手術與假手術是否對於症狀的改善程度有任何不同?

In research, there is an experimental method that participants are divided into two groups, one receives regular treatment, and the other just receives sham treatment. During the experiment, the sham treatment is made to resemble the real treatment. All of the participants and the researchers who assess the outcomes are blinded to the treatment assignment.

Interestingly, a lot of researches find those sham treatment groups also report positive outcomes; sometimes, their improvements are more significant than the regular one. This result is called placebo effect. This kind of experimental method is common in drugs or physiotherapy research, but do you know surgery is possible, and it could also have a placebo effect?

In this video, I’m going to share a 5 year follow-up of the sham surgery for degenerative meniscus tear research from Finland with you, and to see if there are any different results between groups.

Reference:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28522452/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32855201/

#假手術 #安慰劑效應 #退化 #半月板 #關節鏡 #手術 #物理治療 #shamsurgery #placeboeffect #degenerative #meniscus #Finland #arthroscopic #physiotherapy #hunterptworkout

缺血預處理對Yo-Yo間歇恢復測驗表現之影響

為了解決安慰劑效應 的問題,作者鄭稚勇 這樣論述:

目的:探討缺血預處理 (ischemic preconditioning, IPC) 對Yo-Yo間歇恢復第一級 (Yo-Yo intermittent recovery level 1, Yo-Yo IR1) 測驗表現之影響。方法:招募12名大專男性甲組橄欖球選手,在實施Yo-Yo IR1測驗前,利用隨機分派及平衡次序方式,分別執行IPC (4 × 5-min 220 mmHg雙側大腿加壓)、偽處理 (SHAM, 4 × 5-min 20 mmHg雙側大腿加壓),以及控制處理 (CON)。並記錄Yo-Yo IR1測驗過程中之完成趟數、完成距離、衰竭時間,以及監測攝氧量 (oxygen up

take, VO2)、攝氧峰值 (VO2peak)、心跳率上升趨勢 (heart rate/4i, HR/4i) 與運動強度自覺程度上升趨勢 (rating of perceived exertion/4i, RPE/4i) 等生理指標;利用近紅外線光譜儀監測整個實驗過程股四頭肌的肌肉氧飽和度。結果:IPC與SHAM之Yo-Yo IR1測驗表現皆顯著高於CON,包含完成距離 (IPC vs. SHAM vs. CON, 1813.3 ± 381.9 vs. 1793.3 ± 335.5 vs. 1680.0 ± 324.5 m) 與衰竭時間 (IPC vs. SHAM vs. CON, 886

.5 ± 179.0 vs. 877.5 ± 157.5 vs. 823.9 ± 153.1 s),而IPC與SHAM則無顯著差異。在Yo-Yo IR1測驗時,IPC與SHAM的RPE/4i顯著低於CON (IPC vs. SHAM vs. CON, 1.2 ± 0.3 vs. 1.1 ± 0.5 vs. 1.4 ± 0.4 au),不過,在HR/4i、VO2peak、VO2等生理指標,以及肌肉氧飽和度指標,在三種實驗處理之間並無顯著差異。結論:大專橄欖球選手執行IPC (4 × 5-min雙側大腿) 可能提升Yo-Yo IR1運動表現,並降低運動過程中RPE,但仍無法完全排除安慰劑效應。

七情心療法:結合東方七情與西方心理學、精神醫學……所歸納出的情緒治療方法

為了解決安慰劑效應 的問題,作者陳淵渝 這樣論述:

「望、聞、問、切」的診斷技巧,中西醫都通用 「起、承、轉、合」不只寫作文,也是心理治療的必備技巧 ◎東方代表:黃帝內經 + 千年古籍醫典 ◎西方代表:動力式精神醫學 + 近代心理治療 + 薩提爾模式 集各醫家的精華思想、交叉戰略,教你調整最舒適的情緒溫度! 人會受到多種感覺、思想和行為影響,綜合產生各異的心理與生理狀態,自我的詮釋主觀經驗。種種感受有正向、有反向,更是複雜細膩、層疊難解,這是身而為人最特別的天賦禮物,因為我們會——有情緒。 ◆情緒不分好壞,但要能辨識情緒,才能瞭解自己;要能消化情緒,才能照顧自己

;要能表達情緒,才能分享自己。要是真的從小就「囝仔人有耳無喙」,壓抑的情緒會導致過大的心身壓力。 ◆怒、喜、思、悲、恐、憂、驚,中醫理論談七情,與相對應的臟腑和心神息息相關,五臟變動則情緒不同,情緒波動則臟腑機能失調。透過七情療法的疏情、示情、理情、智情、移情、定情、情,將情緒轉「陰」為「陽」,重拾良好的情治療節能力。 ◆憤怒、快樂、恐懼、悲痛、難過、驚訝,從西方心理學來看情緒,除了有實證數值告訴我們,生理受到何種程度的影響之外,回溯成長環境、家庭氣氛、父母教養等,可找出形塑人格特質真正因素,藉由心智化為本的治療,創造安全依附環境,找到情緒出口,療癒幼時的負面情

緒。 以傳統中醫為經,以西方精神醫學與現代心理治療為緯,作者帶領讀者逐步認識七情,了解七情療法如何臨床運用,用金木水火土五行人格分析健康的家庭、人際、職場關係,從夢的生理與病理來釋夢與夢診。最後,一起解決現代人最困擾的壓力問題,用養精、養氣、養神來養身,以理想的情志流動來養心,達到真正養生的全人目標。 本書特色 ◎跨域整合:爬梳整合傳統中醫、西醫精神醫學、現代心理治療三個專業領域對於心智與情緒的理論與治療。 ◎旁徵博引:廣泛引用古籍論述與醫書案例,展現傳統中醫的診療理論、方法和經驗。 ◎個案分析:以實際案例剖析診療判斷、治療談話技巧、提

供專業建議與應用情境。

當代大江西派在海峽兩岸發展之研究── 以陳毓照、馬炳文為例

為了解決安慰劑效應 的問題,作者范鳳娥 這樣論述:

四川樂山李西月,於清道光、咸豐年間創建大江西派。傳承至今,第五代傳人陳毓照自幼多病,及長學習氣功治病;後歷經文革,幾近殘廢,藉由身外易形之法,健步如飛。其修道歷程中最特別之處,是和李西月跨時空傳感,以及創立無派;他的性格特質一如他的稱謂老頑童般,在各個方面勇於突破與創新。第七代臺灣傳人馬炳文,自幼好道,與堂哥馬傑康四處訪道,累積道功。後受聘於中華道教學院,教授內丹學和弘揚老子之道,並將自己實修內丹之心得以白話闡述且傳承於後輩。他們二人窮其一生勤於筆耕,留下豐富的著作,並且極力推廣西派丹法不遺餘力,對於西派法脈的傳承有極大貢獻。本文闡述西派的創始,並探討當代傳宗者陳毓照、馬炳文的生平事蹟和丹法

思想。雖二位傳人所處年代相同,但截然不同的背景環境,在諸多方面呈現鮮明的對比,藉由二位之比較,洞悉海峽兩岸傳宗者所側重的方向。並專訪馬炳文在臺弟子中有再傳弟子者,深入了解西派在臺灣的傳承與發展。祈望西派傳人除了自我超越外,亦能帶領社會大衆一同追求生命之永恆。

想知道安慰劑效應更多一定要看下面主題

安慰劑效應的網路口碑排行榜

-

#1.研究:安慰劑能降低情緒困擾──就算你知道它是假的

簡單來說,給你一顆藥丸,然後跟你說這能治好你的病(其實一點科學上的療效都沒有),但你相信拿在手上的藥丸真的有用,服下後還真的讓病況緩解,這樣的神奇 ... 於 dq.yam.com -

#2.Eric Mead 談安慰劑的魔法 - MYOOPS影像課程入口網站

換句話說,糖片在某特定類型的研究中有明顯的療效,這就是安慰劑效應。只因為人們認為,在他們身上發生的效果是藥物作用,或是某種形式的…疼痛處理之類的。 於 www.myoops.org -

#3.在Apple Podcasts 上的《怪獸訓練電台》:EP32.安慰劑效應與 ...

心理暗示效果,不要自己嚇自己喔~~ 【本集重點】 - 安慰劑效應,即心理將介入因素想成有效的,即便此因素無效,卻也得到有效的狀態或結果。 - 反安慰劑效應, ... 於 podcasts.apple.com -

#4.Top 200件安慰劑- 2023年4月更新 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有214件安慰劑相關的商品在售。 在這些安慰劑的疾病有哮喘、copd、支氣管 ... 安慰劑效應:TED臨牀醫生帶你體驗心理暗示的強大力量. 優惠促銷. 於 world.taobao.com -

#5.第3集-安慰劑- 探索心靈

安慰劑的英文placebo來自拉丁文,原先神學家用來表示「我想討主的歡喜」,後來醫師使用於稱「用來討病人歡喜的事物」。 安慰劑效應 指的是:只要相信治療有效,就足以讓 ... 於 health.bltv.video -

#6.醫學的張力: 醫學自帶的安慰劑效應、療效不確定和群我衝突

醫學的張力: 醫學自帶的安慰劑效應、療效不確定和群我衝突| 誠品線上. Dr. Golem: How to Think about Medicine. 作者, 哈利.柯林斯/ 崔佛.平 ... 於 www.eslite.com -

#7.醫病關係與安慰劑效應:新近生理學證據

因此,為了避免安慰劑效應的干擾,當代臨床試. 驗的設計,都會使用隨機雙盲、安慰劑對照的研究方. 法,以排除暗示、想像、病人與施測者的誤差、環境. 干擾,甚至是疾病或 ... 於 www.tma.tw -

#8.醫病平台/安慰劑效應(Placebo Effect)的聯想 - 元氣網

醫病平台/安慰劑效應(Placebo Effect)的聯想 ... 【編者按】本週的主題是「當醫師發現自己或摯友罹患重症時」。 一位為同事所喜愛、病人所尊敬的醫師得到 ... 於 health.udn.com -

#9.安慰劑的神奇效果

因為服用安慰劑後,而自覺減. 輕了癌症帶來的痛苦。 另一方面,也有「反安慰劑效. 應」(Nocebo effect)。 ... 這個現象叫作「安慰劑效應」,意思是. 於 www.eck.org.tw -

#10.安慰剂效应_百度百科

安慰剂效应 ,指病人虽然获得无效的治疗,但却“预料”或“相信”治疗有效,而让病患症状得到舒缓的现象。又名伪药效应、假药效应、代设剂效应(英文:Placebo Effect, ... 於 baike.baidu.com -

#11.安慰劑經濟:崛起的商業模式 - INSIDE

人在現實生活過得越辛苦,越傾向尋找心靈慰藉。#趨勢,頭條,評論,安慰劑效應,成功學,教主(placebo-economy) 於 www.inside.com.tw -

#12.安慰劑效應促市場營銷與銷售| 澳門日報 - CyberCTM

安慰劑效應 是指病人雖獲得無效的治療,卻相信治療對自己有用,從而令自己病症得到紓緩。換句話說,給的藥是無效的,但治療效果真實有效。 心理作用恢復更 ... 於 www.cyberctm.com -

#13.醫病關係與安慰劑效應:新近生理學證據- 元照出版, 月旦知識庫

而造成負面結果的,則稱為反安慰劑(nocebo)效應。安慰劑效應不只是透過單純的預期心理,也會透過達到特定目標的期望(expectancy)等相應的神經系統機制來形成。 於 lawdata.com.tw -

#14.醫學的張力: 醫學自帶的安慰劑效應、 療效不確定和群我衝突

醫學的張力: 醫學自帶的安慰劑效應、 療效不確定和群我衝突. Dr. Golem: How to Think About Medicine. 出版品牌:左岸文化. 作者:哈利・柯林斯 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#15.安慰劑效應 - A+醫學百科

反安慰劑效應(拉丁文nocebo解「我將傷害」)可以使用檢測安慰劑效應相同的方法檢測出來。例如一組服用無效藥物的對照群組(control group),會出現病情惡化的現象。這個 ... 於 cht.a-hospital.com -

#16.中醫Q&A » 真療效vs假療效 - 醫砭

給患者的藥物是偽藥(如葡萄糖、維生素)或給予的治療行為是無效的(如扎針故意避開穴道),但醫者未據實以告,或宣稱有效,如此得到的療效稱作「安慰劑效應(placebo ... 於 yibian.hopto.org -

#17.醫學的張力:醫學自帶的安慰劑效應、療效不確定和群我衝突

醫學的張力:醫學自帶的安慰劑效應、療效不確定和群我衝突Dr. Golem: How to Think About Medicine. 上一個商品 下一個商品 品號:9299782 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#18.安慰劑的力量

名詞─「安慰劑效應(Placebo Effect)」,. 於西元1955 年由畢闕博士(Henry K. Beecher)提出。 「安慰劑效應」出自拉丁語,原意為. 文/墨客圖/編輯部. 安慰劑的力量 ... 於 125.227.255.111 -

#19.安慰劑效應 - 康健雜誌

研究指出,當病人愈了解藥物的副作用,就愈容易出現副作用,比例高達60%!其實,這是一種生物演化的機制。 安慰劑效應不只是心理作用. 於 www.commonhealth.com.tw -

#20.信念有助治療揭開安慰劑可治療的秘密 - 明報

不少研究發現,安慰劑效應常發生於痛症、腸胃病症及情緒病患者身上,不約而同,它們都是一些主觀感覺很強的疾病。李厚道說:「我們不能抽血驗證病人有幾多 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#21.病人吃的明明是“假藥”,為啥還有效? | 安慰劑效應

先講一件很有趣的事情:一個嚴重腰疼的老大爺,當地醫院發現他的腰椎有嚴重的骨質破壞,懷疑是血液病,於是老爺子艱難的趴上床,醫生給他做了骨髓穿刺 ... 於 www.soundofhope.org -

#22.安慰劑為何會有效?安慰劑真的純屬欺騙嗎?

安慰劑效應 真正的作用來源於人體與生俱來的自癒力,也就是說只要你能用心理方法調動這股力量,就能讓我們變得更健康。其實,人類很早就發現了人體的這 ... 於 nicolee.tw -

#23.【迷思終結者】藥品中的安慰劑是什麼? - 女人迷

有趣的是,有些研究會發現,某些病人服用了安慰劑,理當是服用無益無效的東西啊,可是卻會出現顯著的進步, ... 這就是安慰劑效應(Placebo effect)。 於 womany.net -

#24.安慰劑效應的研究史

稱作安慰劑效應(placebo effect)。 曾經擔任美國哈佛大學科學史系主任. 的安.哈靈頓( Anne Harrington)是一位. 專攻神經學、心理學與身心醫學歷史的學. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#25.安慰劑效應- 維基詞典,自由的多語言詞典 - Wiktionary

簡體:安 慰 剂 效 应; 繁體:安 慰 劑 效 應. 讀音編輯. 漢語拼音:ān wèi jì xiào yìng. 翻譯編輯. 翻譯. 德語:Placebo (u.E.) (Psych); ... 於 zh.wiktionary.org -

#26.醫療最終是在治療病人,而不是治療數據: 安慰劑的弔詭與反思 ...

相反的,反安慰劑效應(nocebo effect)的拉丁文原意是「我將傷害」,則是指一個無真正療效或副作用的安慰劑,卻產生負面症狀與負向效益的現象。這兩種現象 ... 於 www.natgeomedia.com -

#27.104 年特種考試退除役軍人轉任公務人員考試試題 - 公職王

安慰劑效應 (Placebo effect)與反安慰劑效應(Nocebo effect). 酒精近視(Alcohol myopia). 情緒的綜合理論(The Emerging Synthesis theory of emotion). 於 www.public.tw -

#28.你的人生特效藥,你自己就能製造|【一天聽一點#1419】

安慰劑效應 不只是心理作用,而是在生理上有具體的效果,這些效果體現在治療和止痛,甚至在某些案例中,安慰劑的療效比吃真藥、動真手術還好。 安慰劑要 ... 於 www.koob.com.tw -

#29.價格與品牌知名度欺騙了你的味覺? - myMKC管理知識中心

在醫學領域有個名詞稱為「安慰劑效果(placebo effect)」,所謂的「安慰劑」指的是可以產生期望效果的無效用物質或程序,而對這些物質或程序之期望,會 ... 於 mymkc.com -

#30.心理對身體能有多大影響?讓期待成真的「安慰劑效應」

文/BBC MAGAZINES LIMITED;譯/賴毓貞. 實驗證實,並非只有意志薄弱或容易受騙的人才會產生安慰劑效應。 BBC 節目《地平線》(Horizon)中,學者曾 ... 於 news.readmoo.com -

#31.安慰劑效應-Knowledge知識家 - 雜誌

安慰劑效應. 文/羅伯特‧馬修斯(Robert Matthews);譯者/王道還. 以柏金斯牽引棍「治療」病人可不太痛快。 這個實驗再單純不過了:比較一種鎮靜劑與一種興奮劑的 ... 於 www.dgnet.com.tw -

#32.反安慰劑效應- Technews 科技新報

大家應該有聽過「 安慰劑效應 Placebo Effect」吧? 那如果反其道而行,病人的病情是否會惡化,又或是讓一個健康的人生病呢? 今天我們就來聊聊「反安慰 ... 於 www.facebook.com -

#33.如何用言語使人疼痛:反安慰劑效應 - 運動星球

在上述的例子中,你感到的痛楚是100%真實的,只是原本小小的不適,被大腦對疼痛的預期反應給放大了,這就是「反安慰劑」效應(Nocebo Effect)。 於 www.sportsplanetmag.com -

#34.安慰劑效應 - 金石堂

書名:安慰劑效應| 語言:中文繁體| ISBN:9789865633608 | 出版社:博客思| 作者:王碩、王怡人| 出版日期:2017/08/16 | 類別:醫療保健. 於 www.kingstone.com.tw -

#35.年銷79億罐!Red Bull的安慰劑效應

安慰劑效應 (Placebo Effect)原為醫學用語,指病人雖然沒有得到實在的治療,但卻“預料”或“相信”治療有效,而讓病患症狀得到舒緩的現象。「安慰劑效應」 ... 於 www.businessgo.hsbc.com -

#36.安慰劑效應--The Placebo Effect @movies【開眼電影網】http ...

『安慰劑效應』,是指病人即便獲得無效的治療,心中卻相信治療有效,而讓病症得到舒緩的現象。本片透過縝密的實驗和對照,揭開人類的大腦和身體,強大的自我修復能力。 於 app2.atmovies.com.tw -

#37.安慰劑

安慰劑效應 (英語:placebo effect,來自拉丁文「placebo」解「我將安慰」),又名偽藥效應、假藥效應、代設劑效應;指病人雖然獲得無效的治療,但卻「預料」 ... 於 www.wikiwand.com -

#38.安慰劑效應臨床應用工作坊

安慰劑效應 (Placebo Effect)在臨床試驗的研究中,往往是為了要驗. 證研究藥物療效時的“必除之惡”。然而在臨床上,安慰劑效應確實存在. 於每一天病人的給藥過程中,除了 ... 於 www.nurse.org.tw -

#39.喝水都會好?打針都有效?你不能不知道的「安慰劑效應」

真真實實地發生在現實中,在討論任何治療的效果前,必須理解有安慰劑效應這件事情,不理解安慰劑效應的話,是無法在科… 於 dr-immune.com -

#40.安慰劑治療之刑法評價 - 輔仁大學法律學院

關鍵詞:安慰劑、安慰劑效應、反安慰劑效應、傷害罪、詐欺罪、醫療適應性、醫療常規、知情同意. Abstract The method or effect of placebo treatments is still ... 於 www.ls.fju.edu.tw -

#41.37. 安慰劑(placebo)效應| 李嗣涔教授個人網頁

三、反安慰劑效應(nocebo). 安慰劑效應可以幫忙醫師治療疾病,顯示出正面語言暗示會導致病人意識刺激大腦產生正面的生理化學 ... 於 sclee.website -

#42.安慰剂效应: [美]莉萨 - Amazon.com

安慰剂效应 是指病人虽然获得无效的治疗,但却因“预料”或“相信”治疗有效,而让病患症状得到舒缓的现象。我们一直被教导相信,生病的原因在于环境、基因或者纯粹是因为坏 ... 於 www.amazon.com -

#43.安慰劑效應的功效- Emma Bryce | TED Talk

完整課程: http://ed.ted.com/lessons/the-power-of-the-placebo-effect-emma-bryce 「 安慰劑效應 」是一種尚未被解釋的現象,在原本應無效的藥物、 ... 於 www.ted.com -

#44.安慰剂效应的奇怪科学 - 网易公开课

安慰剂效应 的奇怪科学安慰剂,一个神奇的小东西。它们有流光溢彩的颜色,大小造型千变万化,但恒久不变的是它们不含一丁点活性成分,有的仅仅只是糖片或者盐水针剂, ... 於 open.163.com -

#45.安慰劑效應- 話題列表第1頁 - 健康2.0 - TVBS

與安慰劑效應相關資訊:網傳「運動飲料配溫開水治頭痛」、「1顆止痛藥殘留身體5年」 是真的嗎?,PTT,dcard. 於 health.tvbs.com.tw -

#46.你相信才是重點:「安慰劑效應」還是「思想創造實相」?

安慰劑效應 (Placebo effect):又名偽藥效應、假藥效應、代設劑效應;指病人雖然獲得無效的治療,但卻「預料」或「相信」治療有效,而讓病患症狀得到 ... 於 www.soulchitect.com -

#47.醫學自帶的安慰劑效應、療效不確定和群我衝突 - 唐山書店

醫學的張力:醫學自帶的安慰劑效應、療效不確定和群我衝突. 作者: 哈利・柯林斯, 崔佛・平區(Harry Collins, Trevor Pinch) 譯者: 李尚仁出版社:左岸文化出版 ... 於 tonsanbookstore.cyberbiz.co -

#48.Red Bull口味怪、容量小、價格貴,為何還能年銷79億瓶

管理知識內參,做你的線上MBA補給。 什麼是「安慰劑效應」?(Placebo Effect) 安慰劑效應是一種「自己騙自己」的心理效果。例... 於 today.line.me -

#49.輔仁法學第64 期(2022.12)-安慰劑治療之刑法評價(Criminal ...

關鍵詞:, 安慰劑;安慰劑效應;反安慰劑效應;傷害罪;詐欺罪;醫療適應性;醫療常規;知情同意. 中文摘要:, 由於安慰劑治療的方法或效果在醫學上仍不明確,因而當 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#50.安慰際效應成立- 理由說明如下。Nike TW

安慰劑效應 指的是,不論科學的觀點是什麼,都堅信某項事物是有效的,進而體驗到這個成效。 · 冰浴這類方法的效果並沒有獲得太多研究支持,不過,當你在泡冰 ... 於 www.nike.com -

#51.安慰劑- 维基百科,自由的百科全书

安慰劑效應 (英語:placebo effect,来自拉丁文「placebo」解“我將安慰”),又名偽藥效應、假藥效應、代設劑效應;指病人雖然獲得無效的治療,但卻“預料”或“相信”治療 ... 於 zh.wikipedia.org -

#52.動物磁力療法——最早證實的安慰劑效應 - 科學棋談

很多人覺得這數據啟人疑竇,怎麼注射生理食鹽水會疲倦、頭痛、拉肚子?! 高端疫苗解盲數據. 醫學上有所謂「安慰劑效應」(placebo ... 於 sci-story.com -

#53.安慰劑效應 - MBA智库百科

安慰劑效應 (Placebo Effect)安慰劑效應,又名偽藥效應、假藥效應、代設劑效應(英文:Placebo Effect,源自拉丁文placebo,含義為“我願意”,理解為“我將受到安慰”)指 ... 於 wiki.mbalib.com -

#54.當壓力來的時候,不妨適時的求安慰喔!》~安慰劑效應

安慰劑效應 (英語:placebo effect,來自拉丁文「placebo」解「我將安慰」),又稱受試者期望效應(subject-expectancy effect),指受試者雖然獲得 ... 於 www.mellowcounseling.com -

#55.安慰劑效應圖畫、圖片和照片檔 - iStock

從來自iStock 的4699 項安慰劑效應照片檔、圖片及免版稅圖像當中搜尋。尋找您在他處找不到的高品質照片檔。 於 www.istockphoto.com -

#56.藥越貴越有效?美國安慰劑實驗惹爭議 - 風傳媒

在醫學上,有關安慰劑效應(placebo effect)的議題常引發諸多爭論,一篇28日在《神經學》(Neurology)期刊發表的文章,讓安慰劑再度受到關注。這篇論文 ... 於 www.storm.mg -

#57.安慰劑和反安慰劑效應:當思想影響藥物的作用時

影響反安慰劑效應發展的因素包括: · 治療效果的預期,可以通過口頭建議、學習、觀察他人以及醫患關係的複雜性來創造。 · 告知患者停止治療可能會導致副作用的發生,即使治療 ... 於 www.emergency-live.com -

#58.動物也有安慰劑效應?5件你不知道關於安慰劑效應的事!

安慰劑效應 (Placebo Effect)指的是,對於某種無效的療法或干預手段,僅僅是「相信它有效」,就能改善健康,並能改變認知—這似乎無可辯駁地證明瞭精神具有近乎魔法的 ... 於 www.ahamomenthk.com -

#59.「安慰劑效應」能幫助你,也能毀了你

你可能早已對「安慰劑效應」十分熟悉,簡單來說,「安慰劑效應」指的是,當一個人被告知他將服用某個「擁有X效果的藥片」,但事實上卻被寄予了「安慰 ... 於 www.thenewslens.com -

#60.從大腦預測安慰劑能不能在你身上發揮效用

「安慰劑效應」不一定會出現在每個人身上。研究者利用腦造影的結果,成功預測深受慢性疼痛所苦的骨關節炎患者能不能從安慰劑受益。 於 case.ntu.edu.tw -

#61.【醫藥新知】德國醫學新發展:安慰劑療法 - 熟年誌

安慰劑效應 (Placebo Effect)是一種人類心理對於藥效的影響。過去,通常只用在藥物試驗中,要求實驗者必須使用試驗藥物與安慰劑作隨機與雙盲的測試, ... 於 www.lifeplus.com.tw -

#62.#安慰劑效應- 優惠推薦- 2023年4月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦#安慰劑效應商品就在蝦皮購物!買#安慰劑效應立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#63.安慰劑效應| 阿布| 主題文章 - 天下文化

所謂安慰劑(PLACEBO),其實只是由一般無療效的澱粉、生理食鹽水,或是其他以假亂真的東西偽裝而成的藥劑,目的就是讓病人以為他吃下去或打進血管裡的,是真的有效的 ... 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#64.人类十大心理效应——安慰剂效应 - 兰州大学第二医院

安慰剂效应 ,又名伪药效应、假药效应、代设剂效应(英文:Placebo Effect,源自拉丁文placebo解“我将安慰”)指病人虽然获得无效的治疗,但却“预料” ... 於 www.lzush.com.cn -

#65.安慰劑效應的反面影響健康的「反安慰劑效應」

所謂安慰劑效應指的是病人獲得無效的治療,卻因為相信治療的療效而讓自己的症狀舒緩的現象。這種神奇的現象大約在上世紀50年代提出,並漸漸受到認可, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#66.EP15|強大的安慰劑效應- 生物駭客筆記|升級大腦、巔峰表現

安慰劑 不只是簡單的「心理作用」,也不是可有可無的配角。是可以改變腦內神經傳導物質分泌的強大效應,是藥物測試必備的黃金標準! 你知道嗎? 於 player.soundon.fm -

#67.從“安慰劑效應”看潛意識的作用

在現代醫藥科研中,必須排除臨床實驗過程中的“安慰劑效應”,因此往往以科學實驗必須遵循的雙盲實驗為基本原則,以排除心理原因所導致的不確定因素。 於 www.wishasiapacific.hk -

#68.安慰劑效應@ 成大馬克書坊:林啟禎醫師筆記 - 隨意窩

安慰劑效應 在門診裏常遇到一些病患堅持要醫師開某種藥,而該藥雖然已被實證醫學的研究證實並無臨床效果,但病患仍主張他的使用經驗很有效。 於 blog.xuite.net -

#69.不用吃藥就會好?!帶你了解安慰劑效應! (The Placebo ...

安慰劑效應 (英語:placebo effect,來自拉丁文「placebo」解「我將安慰」),又名偽藥效應、假藥效應、代設劑效應指病人雖然獲得無效的治療, ... 於 tw.voicetube.com -

#70.安慰剂真能治病吗?| 揭秘安慰剂效应(二)-返朴的财新博客

研究已经证实,安慰剂效应可以调节免疫反应,增强抗感染能力;“乐观的癌症患者活得更久”,也确有其事。今天我们就讲讲安慰剂是怎样通过"欺骗"大脑里 ... 於 fanpusci.blog.caixin.com -

#71.安慰劑效應| 大紀元

安慰劑 (placebo)效應. 04月21日 人氣100. 安慰劑(placebo)效應 · 吃糖也能治病. 04月04日 人氣11. 吃糖也能治病 · 七分精神三分病. 02月12日 人氣14. 於 www.epochtimes.com -

#72.「安慰劑效應」在人資活動的運用- 傑報人力資源服務集團

在醫學上開發新藥時,存在著「安慰劑效應」。又名偽藥效應、假藥效應、代設劑效應(英文:Placebo Effect,源自拉丁文placebo,含義為“我願意”,理解 ... 於 www.jbjob.com.tw -

#73.「安慰劑」有效但小心流於假自信⋯心理學家揭頂尖人士都有這 ...

對安慰劑效應的開創性研究,揭示信念是許多藥物產生效果的主要機制,特別是在治療憂鬱症、焦慮症和睡眠障礙等方面。另外,安慰劑藥丸的科學性是非常具體的 ... 於 www.uho.com.tw -

#74.安慰劑效應 - 南天書局

《安慰劑效應》出版簡介人體自癒機制為何? 如何啟發?為什麼疾病約有三分之一會自然痊癒?為什麼癌症偶會有自發性痊癒?為什麼信念、輔助另類醫療具有療癒的現象? 於 www.smcbook.com.tw -

#75.明明沒效為什麼吃了仍覺得有效?恐怕是「安慰劑效應」在作祟!

多位讀者來信詢問吃了「證實無效的保健食品」為什麼身體仍舊好起來了,原因恐怕就是「安慰劑效應」在作祟! 於 www.foodnext.net -

#76.當年度經費: 500 千元 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:安慰劑;安慰劑效應;治療;醫療侵入行為;病人自主. 本計畫旨在藉由探究安慰劑在臨床治療上的投入、運用及其效應,在刑法評價上究竟為何。 於 www.grb.gov.tw -

#77.安慰劑效應 - 博客來

安慰劑效應 是指病人雖然獲得無效的治療,但卻因「預料」或「相信」治療有效,而讓病患症狀得到舒緩的現象。我們一直被教導相信,生病的原因在於環境、基因或者純粹是 ... 於 www.books.com.tw -

#78.安慰劑效應臨床應用工作坊 - 財團法人台灣臨床進階教育基金會

安慰劑效應 (Placebo Effect)在臨床試驗的研究中,往往是為了要驗證研究藥物療效時的“必除之惡”。然而在臨床上,安慰劑效應確實存在於每一天病人的給藥過程 ... 於 www.tace.org.tw -

#79.EP32.安慰劑效應與反安慰劑效應 - Firstory

心理暗示效果,不要自己嚇自己喔~~【本集重點】- 安慰劑效應,即心理將介入因素想成有效的,即便此因素無效,卻也得到有效的狀態或結果。- 反安慰劑 ... 於 open.firstory.me -

#80.安慰剂效应的神奇力量 - 知乎专栏

在过去的几年里,医生们发现了一个令人困惑的趋势:越来越少的止痛药能通过安慰剂双盲对照测试,它们都在这个测试药物效果的黄金标准面前败北。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#81.安慰剂:为什么会在临床试验中发挥重要作用 - Novotech CRO

它是在大脑和身体之间建立更深的联系,关系到二者如何协同合作。” 服药仪式和治疗仪式是安慰剂效应的重要组成部分。得到关照的感觉会影响身体对症状的反应,而服药的 ... 於 novotech-cro.com -

#82.安慰劑效應:張倫創作論述__臺灣博碩士論文知識加值系統

中文摘要我們不知道怎麼面對社會,而催眠自己。本論文的創作始於一個名詞「 安慰劑效應」。在觀察了環境中相近年紀的年輕族群生活後,發現人們都在催眠且安慰自己需要 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#83.服藥感覺通體舒暢,不是療效而是「安慰劑效應」?《綠野仙蹤 ...

影片:服藥感覺通體舒暢,不是療效而是「安慰劑效應」?《綠野仙蹤》的延伸知識,醫師也會心理戰術!│哥讀的不是故事,是知識。EP3,熱血教師> 黃瑽寧醫師健康講堂: ... 於 www.junyiacademy.org -

#84.蝙蝠電子報2009年10月號- 【國瑞實驗室】安慰劑效應

「安慰劑」是什麼呢?簡單講就是假藥,不含有效成分,外表看起來跟真的藥完全一樣。 什麼叫做「安慰劑效應」呢 ... 於 books.batol.net -

#85.想趕在年末幫自己、幫同事達標、衝破極限?必學「安慰劑效應 ...

不知大家有否聽過甚麼是「安慰劑效應」(placebo effect),這是指一種效果,明明病人獲得無效的治療,但卻「預料」或「相信」治療有效而使病患症狀得到 ... 於 www.etnet.com.hk -

#86.安慰劑效應:十件你不知道的事

在有的例子中,安慰劑效應也可以看作一種條件反射:雖然沒有了最初的刺激,但習得的心理反應仍會出現。 對科學家來說,安慰劑效應不止是種令人驚奇的現象 ... 於 tw.aboluowang.com -

#87.安慰劑效應 - TechNews 科技新報

安慰劑效應. 即使知道是假的還是有效,低脂咖啡因咖啡有助緩解戒斷. 2023-02-18. Facebook Telegram Line Twitter Share. Copyright TechNews 科技新報. 粉絲團按讚: ... 於 technews.tw -

#88.安慰劑效應的研究史 - 科技大觀園

安慰劑效應 的研究史 ... 醫療人員給予罹患生理疾病的病人毫無療效的假藥,但欺騙病人說這是特效藥之後,病人病情卻出現明顯的改善。這種似乎違反科學醫學基本原理的奇特現象 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#89.貴得讓人放心!談安慰劑效應(Placebo Effect) - Medium

安慰劑效應 (Placebo Effect)可說是臨床心理學上最著名的實驗之一,這又稱為假藥效應,簡而言之,因為病患相信並預期自己所做的療程有效,就算他吃的 ... 於 medium.com -

#90.反安慰劑效應 - YouTube

大家應該有聽過「安慰劑效應Placebo Effect」吧?那如果反其道而行,病人的病情是否會惡化,又或是讓一個健康的人生病呢?今天我們就來聊聊「反安慰劑 ... 於 www.youtube.com -

#91.研究:疫苗副作用很可能是心理作用 - 天下雜誌

「反安慰劑」效應則是,病人對一項療法的負面效果有預期心理,因此可能感覺副作用變得更強烈。 在哈斯博士研究的過往試驗中,安慰劑組的參與者都被施打了 ... 於 www.cw.com.tw -

#92.安慰劑效應能助你,也能毀了你 - 4THINK

簡單來說,「安慰劑效應」指的是,當一個人被告知他將服用某個「擁有X 效果的藥片」,但事實上卻被寄予了「安慰劑」(一般成分就只有糖的藥片),最後卻真 ... 於 4think.net -

#93.安慰劑效應及反安慰劑效應 - 阿摩線上測驗

Beecher)提出[1],亦理解為「非特定效應」 (non-specific effects)或受試者期望效應(subject-expectancy effect)。 反安慰劑效應一個性質完全相反的效應亦同時存在—— ... 於 yamol.tw -

#94.假手術比真的更有效?什麼是「安慰劑效應」? - 泛科學

首先,資料顯示安慰劑對於疼痛的經驗有小的效應,此外安慰劑有可能對一小部分病人或某些疾病有相當大的效應,雖然並非對所有病人或所有疾病都有效應。丹麥研究者所使用的 ... 於 pansci.asia -

#95.安慰劑效應(Placebo Effect) - 山姆伯伯工作坊

「左旋精氨酸(L-Arginine)」這個營養品可能有些人聽過,"據說"可以提升運動表現與肌肉收縮,但真實性如何呢?在Runner's World有寫了一篇,這是所謂 ... 於 www.unclesam.cc -

#96.黃瑽寧:你我都曾體驗過「安慰劑效應」 - 親子天下

國內外做過許多實驗,愈昂貴的藥總是讓患者感覺愈有效。「安慰劑效果」雖然只是一種心理作用,卻老讓我們中了它的招! 於 www.parenting.com.tw -

#97.有效的安慰劑才是安慰劑:我怎麼看安慰劑效應|思考週記

... 才是安慰劑:我怎麼看安慰劑效應|思考週記. 我知道你一定都聽過安慰劑效應,不過今天我想從另一個角度來聊聊這個主題。 由. Frank Chiu. -. 2021-08-03. 1288. 0. 於 frankchiu.io -

#98.安慰劑效應竟然可以讓我們動作變快 - 方格子

大家都知道什麼叫「安慰劑效應」,一般的理解是一些疼痛、緊繃、心情低落等帶有主觀性質的症狀,可能因為醫療人員的介入(口頭說明、心理支持、醫師 ... 於 vocus.cc