安平之的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陸傳傑寫的 被誤解的台灣老地名(彩色修訂版):從古地圖洞悉台灣地名的前世今生 和心悅的 千金逆轉勝 卷下 一償宿願都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠足文化 和夢田小筑所出版 。

國立高雄餐旅大學 飲食文化暨餐飲創新研究所 蘇恒安所指導 譚宏孝的 呷冰呷到「煞到」?來自醫療人類學的觀點 (2021),提出安平之關鍵因素是什麼,來自於冰、煞到、飲食禁忌、冰品消費。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 吳秉聲所指導 許芷熒的 傳統與現代之間,臺南「南社」文人的活動空間與都市經驗(1895 — 1945) (2020),提出因為有 日治時期、都市史、漢詩社、列斐伏爾、生活方式的重點而找出了 安平之的解答。

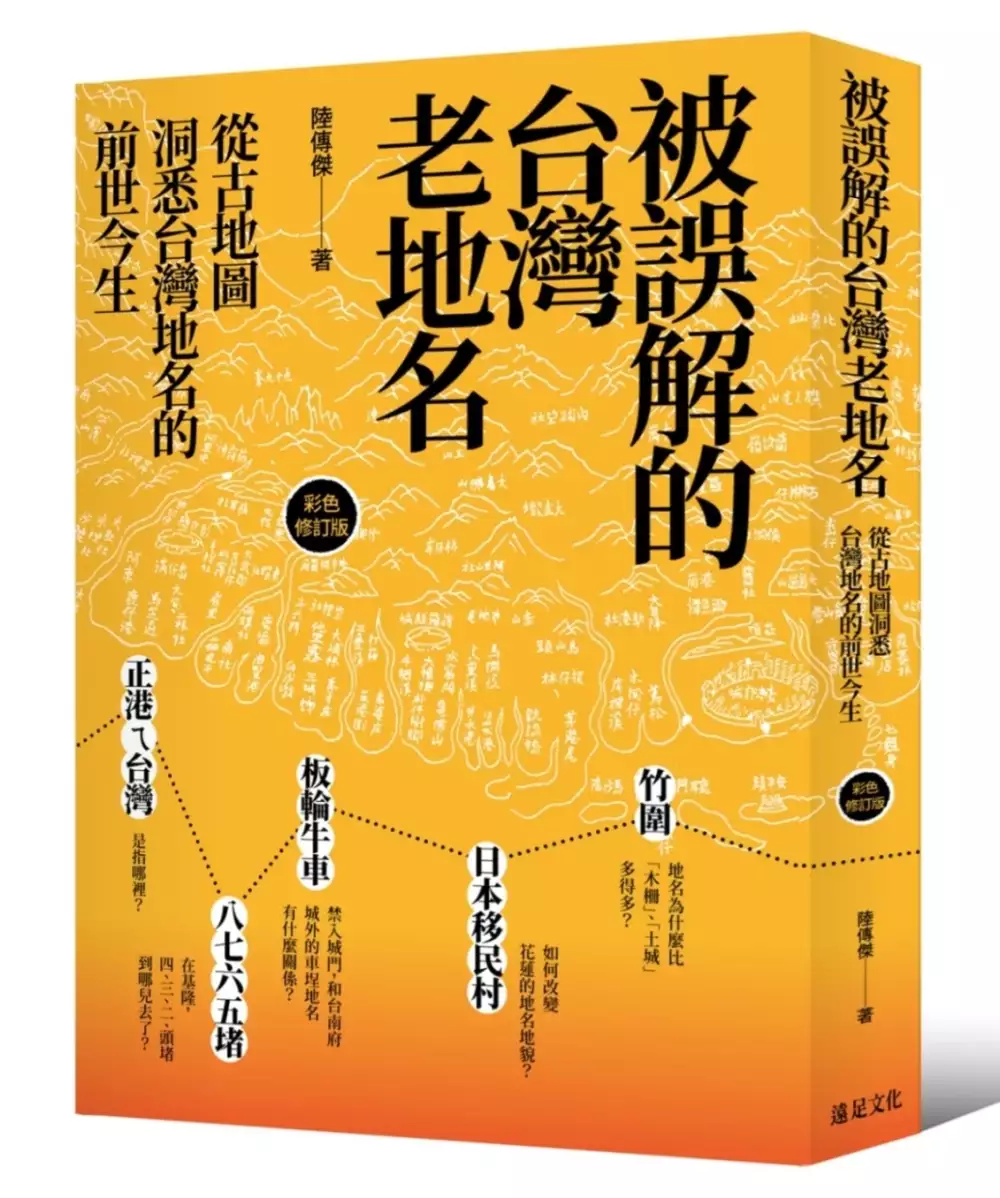

被誤解的台灣老地名(彩色修訂版):從古地圖洞悉台灣地名的前世今生

為了解決安平之 的問題,作者陸傳傑 這樣論述:

•「正港ㄟ」台灣是指哪裡? •昔日台北城有個「小東京」在哪裡? •台灣有兩百多個以「竹圍」命名的地方? •澎湖「媽宮」為什麼改名為「馬公」? •基隆有五堵、六堵、七堵與八堵,四堵、三堵、二堵和頭堵到哪兒去了呢? 地名是人類活動的歷史產物,是地方居民因應地理環境因素,以及融合語言、歷史與風俗所創造出來的文化結晶。台灣融合豐富的族群文化,包含原住民、閩南、客家、日本甚至是歐洲人都曾在這片土地留下足跡,共同交織出許多獨特且豐富的地名文化。 本書透過豐富的的史料與古地圖,加上大量田野調查結果,層層剖析、剝絲剝繭,挖掘出許多老地名背後不為人知的

故事,更替訛誤的地名舊說提出全新觀點。在地名與各種族群文化典故、地形證據的精采推理辯證中,我們看見的不只是地名資料的重建與整理而已,更是亟欲被大眾重新認知的文化記憶,以最有骨肉血淚的面貌,展現在你我眼前。 探尋老地名,也是對自身存在根源的好奇心 「上了大學後,在文史材料上讀到,澎湖的「紅毛城」應該在馬公風櫃里的風櫃尾,那麼我們舊居附近的紅毛城又是怎麼一回事?當時在澎湖,沒聽人說過風櫃尾有一座紅毛城… 十餘年前,我在「大地地理雜誌」任職,期間負責製作過一篇澎湖專輯,曾向紀錄片導演齊柏林徵調了一批澎湖的空拍圖片。當時看到一張鳥瞰風櫃尾的空拍照時,一時不敢相信自己的視覺,那不正是傳

說中的風櫃尾紅毛城嗎? 至於我家附近的朝陽里紅毛城,也就是通稱的紅木埕又是怎麼一回事?」 本書特色 ☆大膽挑戰舊有觀點,為地名由來提出新說法 過去研究認為「堵」是指防範敵人入侵所築的土牆,但作者根據地圖上的判讀及實地考察,發現所有以「堵」命名的地方都是位於連續的河曲地形上,其特徵為河曲上的小山,推翻舊有的研究說法。 ☆主題式地名蒐錄,研究老地名不可或缺的最佳資料庫 本書根據族群、地形等不同主題蒐羅各地方地名資料,是人文、歷史、地理、社會等學科研究必備的基礎素材。 ☆豐富珍貴的古地圖與老照片,深入解讀台灣地名的由來與變遷 遠從荷西時代的古地圖,到近代人所繪的精

細地圖,作者皆能以深厚的地名研究知識,解讀地圖內涵的豐富訊息,相當精采而實用。

安平之進入發燒排行的影片

呷冰呷到「煞到」?來自醫療人類學的觀點

為了解決安平之 的問題,作者譚宏孝 這樣論述:

天氣熱吃碗剉冰是臺灣普遍的消費現象。「吃冰」在今天可謂是不分季節的食尚代名詞。然而,冰品看似臺灣飲食不可或缺的一部分,卻仍有許多人視吃冰為畏途,甚至年輕世代也有許多奉行不悖。臺灣民間有諸多吃冰禁忌,說法主要來自:1.因寒邪、濕邪以致體虛的中醫養生觀與2.吃冰損及中氣的民俗醫學。本研究試圖追溯臺灣吃冰起源,重新理解民間吃冰禁忌。因此透過醫療人類學研究取徑探究此社會現象的文化意涵。除參考歷史文獻外,本文利用深度訪談進行中西醫科學、臺灣民俗醫學的交叉辯證。研究結果發現,中醫觀點與民俗醫學存有不同看法,後者認為吃冰過量確實會傷到中氣,以「煞到」症狀形容,最值得關注。而對此國人特有的吃冰禁忌,隨著時代

變遷,生活型態改變,新舊世代對身體關照態度認知不同,中醫、民俗醫學均著重「冷/熱平衡」的原則,卻可能也適用於當代年輕人的生活中。此外,民間傳統的飲食禁忌帶有關心問候的意涵,並不能單只從體質生理學的醫療角度,駁斥其沒有科學根據。因此,本研究期盼透過吃冰禁忌和相關廣狹義病症的理解,深化臺灣社會整體醫療體系的認識。

千金逆轉勝 卷下 一償宿願

為了解決安平之 的問題,作者心悅 這樣論述:

別人是上錯花轎嫁錯郎,王寶釵卻是千算萬算,結果搞到要跳樓大拍賣!懷抱陰謀詭計的葉季、姍姍來遲的薛承嗣、暗藏傾慕的何尉與勢在必得的趙安平,這場花招百出的王府拋繡球,究竟是誰能迎得美嬌娘? 張家人狀告王柳氏,虐女殺人,遭眾人唾罵之際,王寶釵也拆穿了王寶釧的西洋鏡,逼其成為趙安平之妻,深受窮困潦倒之苦。她終於能吐出一口惡氣,報仇雪恨。 韃靼大軍來犯,皇帝提早駕崩,大周岌岌可危!民不聊生,宦官禍國,兩王揭竿起義,誓言誅叛逆、清君側。何尉與薛承嗣身陷其中,王寶釵不得不在背後出謀劃策,以衛幾人周全。殊不知,卻引發了何尉的誤會,更是讓葉季恨她入骨,欲殺她而後快

傳統與現代之間,臺南「南社」文人的活動空間與都市經驗(1895 — 1945)

為了解決安平之 的問題,作者許芷熒 這樣論述:

本研究立足於過往聚落研究基礎和Henri Lefebvre(昂希‧列斐伏爾)「再現空間」與「身體經驗」的概念,進一步探討臺南「南社」文人活動其中的動態空間。臺南市作為臺灣最早發展之漢人聚落,從清治時期的十字大街、城牆和五條港,日治時期所引入規劃的現代化都市雛形,直到戰後持續向外圍地區進行的重劃更新,種種書寫都更加完備了至今臺南都市的樣貌。奠基於此種實質靜態空間的研究,本文則以動態空間的角度出發,建構都市裡的人群活動場所。為達上述目的,本文從南社擊鉢聚會的地點著手,將這些地點分為「宅邸庭園」、「寺廟」、「酒樓」與「其他」四種類型。家宅是個體居所、家族財富的延伸,同時也是文人文學活動的起點;市街

之中,則有文人紳商共同運作的寺廟,既是信仰也是公眾集會中心。兩者自古即是傳統文人涉足聚會、飲酒賦詩的場所,因此第三章將之視為「既有的文人聚會空間」,並討論這些場所在日治後面臨的變化與南社活動其中的狀況。而酒樓與公會堂、公園等其他地點,則是日人統治以後帶入臺灣的建設,第四章將之視為是「新興公共空間」,在這些由日人意志規劃而來的場所中,也產生了新的生活方式;南社在接納同時,實有其取捨與回應,同時也是其漢文人主體的再次延續。當漢詩社的傳統性質面臨到生活環境的現代化,變與不變之間的選擇便產生了本文所要看見的張力。矛盾狀態下的空間選擇與身體能動性,又與Michel De Certeau(米歇爾‧德‧塞托

)所說的「戰術(tactics)」有些共同之處。最終,仍是希望回到地方與詩社的互動連結,以便看見文人的活動並建立另一種「臺南都市史」,將南社聚會地點落實於正邁向現代化的臺南當中,以完善「城市空間」的討論;而就「漢詩社文人」的研究角度而言,則期許提供另外一種拼湊南社面貌的途徑。