孔雀石綠奶粉的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高憲明寫的 毒家報導 : 揭露新聞中與生活有關的化學常識(四版) 和焦桐的 2015飲食文選都 可以從中找到所需的評價。

另外網站毒奶粉食品危机引发的反思 - RFI也說明:含三聚氰胺的毒奶粉在中国已经造成四名婴幼儿死亡。 ... 近几年来,中国食品安全问题频发,从苏丹红一号、劣质奶粉、有毒大米、孔雀石绿,到去年的毒 ...

這兩本書分別來自五南 和二魚文化所出版 。

國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學研究所 闕河嘉所指導 楊承賢的 政府單位與新聞媒體於不同階段呈現的食安危機報導內容:以戴奧辛雞蛋事件為例 (2020),提出孔雀石綠奶粉關鍵因素是什麼,來自於內容分析法、危機傳播、食品安全、政府單位、報紙與網路新聞、論述分析法。

而第二篇論文國立臺灣大學 公共事務研究所 王宏文所指導 蔡逸敬的 媒體報導中的公共課責與政府回應:以2014年台灣食用油品事件為例 (2016),提出因為有 公共課責、政府回應、媒體報導、食品安全事件、內容分析的重點而找出了 孔雀石綠奶粉的解答。

最後網站科普视频:孔雀石绿,名字很美,东西却很毒 - 食品有意思則補充:科普视频:孔雀石绿,名字很美,东西却很毒. 本视频由科普中国专家审核通过 ... 一般添加了美术绿的茶叶,颜色会格外鲜艳 ... 科普视频:强化奶粉.

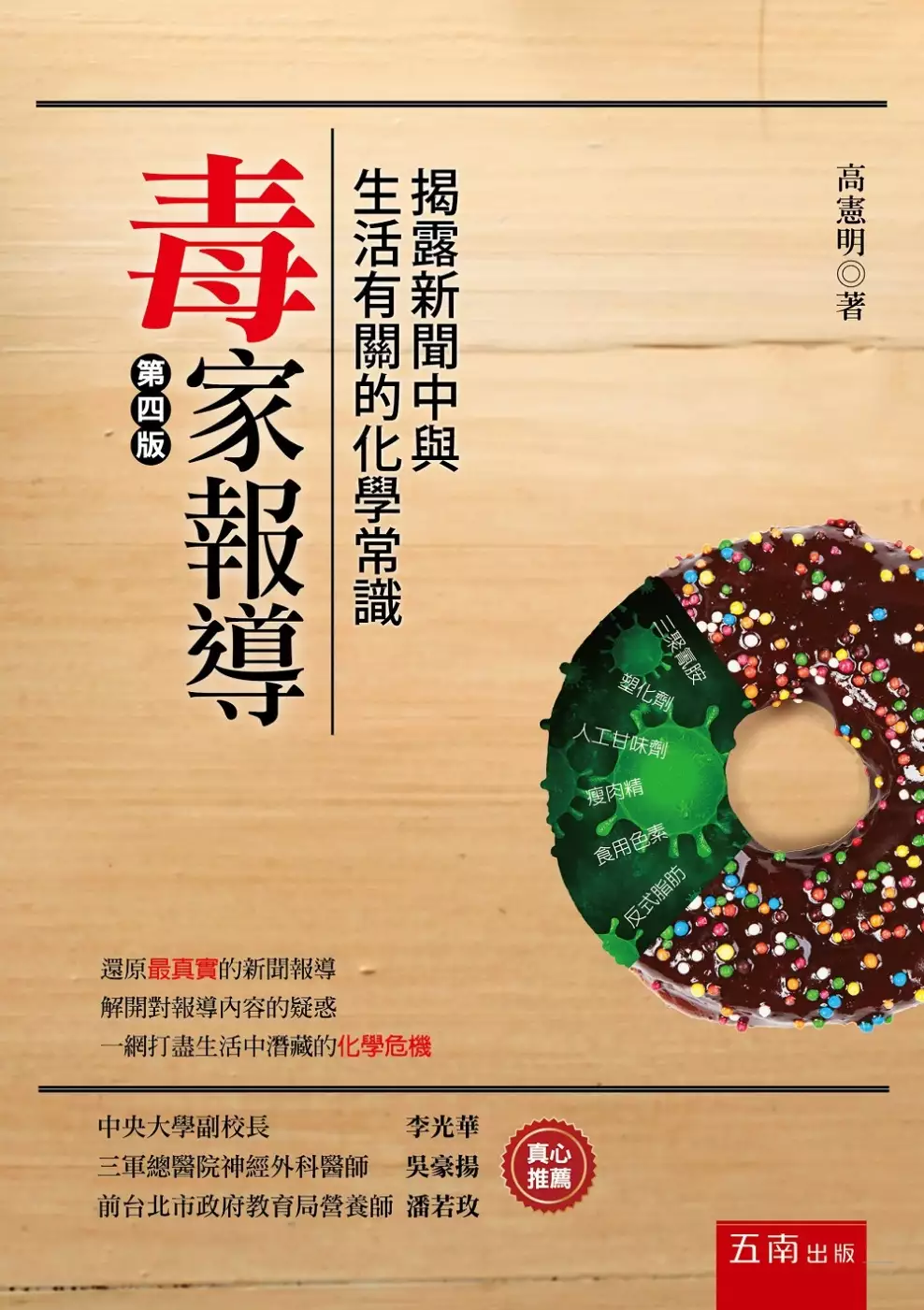

毒家報導 : 揭露新聞中與生活有關的化學常識(四版)

為了解決孔雀石綠奶粉 的問題,作者高憲明 這樣論述:

高教授於中央大學開設「化學與生活」通識,將平常上課內容撰寫整理,並加入時事新聞,舉凡近日時常被討論的開放美牛進口之「瘦肉精」、先前頗具爭議的毒奶事件「三聚氰銨」及早已不知道喝下多少的飲料瓶毒素「塑化劑」等,並與近日重要新聞結合,以故事方式敘述。 書中亦安排「Q&A」篇幅,如「是否吃了加熱過的隔夜菜會引起亞硝酸鹽中毒?」「吃香腸不能搭配乳酸飲料?」等一般常見的迷思進行解惑,為讀者解開新聞中與生活有關的化學真相。 危言聳聽?還是真相解析? 本書藉由有機食品與有機化學之間的連結性,展開一趟結合近年來新聞報導相關的生活化學之旅,透過以輕鬆詼諧的口吻闡述

生活及食品中重要的化學物質,尤其是對食品添加物潛藏的安全危機多所著墨,適合一般社會大眾及在學學生閱讀與參考。

政府單位與新聞媒體於不同階段呈現的食安危機報導內容:以戴奧辛雞蛋事件為例

為了解決孔雀石綠奶粉 的問題,作者楊承賢 這樣論述:

政府單位與新聞媒體在食安事件中是傳播危機的重要角色。本研究比較政府、報紙與網路新聞媒體於CERC理論模型各危機階段呈現2017年的戴奧辛雞蛋事件之差異。首先分析報導在不同階段中的數量與分佈,再檢視不同傳播者再現的主題、語氣與資訊來源。本研究以內容分析法結合論述分析為研究方式,自政府單位官網、臺灣四大報與流量最高的三家網路新聞媒體蒐集相關資訊為樣本。研究發現,事件後期報導數量逐漸減少,且在危機後期的階段則存在危機檢討不足,並選擇採取轉移公眾焦點的傳播策略。此外,根據報導內容分析結果,政府單位或新聞媒體在多數的階段主要最關注「政治」主題;而新聞以負面語氣呈現的比例偏高、政府大多則是中立或正面語氣

。最後,報紙與網路新聞的資訊來源主要來自政府單位,網路新聞則更容易僅有單一來源。

2015飲食文選

為了解決孔雀石綠奶粉 的問題,作者焦桐 這樣論述:

真正的美食家難為。 要講話誠實、要味覺靈巧、要心靈敏銳…… 正因飲食非小道, 透過飲食文學,我們才有邁向美好生活的可能 ◆飲食文學教父焦桐創立,唯一一本飲食文學集結 ◆精選華文世界重量級作家最有滋味的文字 從一粒米,到一碗糜;從一杯茶,到一畝田;從個人生活形態,到集體生命的演變過程,食物,連接了土地、記憶與情感,表現出一種不折不扣的人情味。飲食文學的書寫題材儘管不斷的翻新,其目的都是想把即將忘記的人事物,透過味覺找回來:從品味生活、思念故人、爬梳歷史到時政評論,《飲食文選》先是以「散文」為主,後加入「詩」與「小說」,集大成之後,如今書寫的文體又邁向「論述」的殿

堂,以宛若學術研究的方式對待「吃」與「寫吃的人」。 此外,食安問題數十年不間斷,衛道人士除了大聲抨擊無良企業謀財害命,卻有更多的人開始朔本清源,回歸農業主張友善耕作,讓食品安全從最初始的土地關懷做起,並呼籲全民集體覺醒,讓每一次合乎自然倫理的消費選擇、飲食習性,都能成為推動食物食品鏈改革的一份力量。 ★飲食文學不寫口感,沒有菜譜,它牽引著食物、與人、與歷史的交會,讓你五感生津,意猶未盡。 二魚文化自2007年起出版《飲食文選》,編選當年度出版華文飲食散文,將散載各刊的獨立作品,匯聚成一部時代的經典。《飲食文選》不僅規模宏偉且具有國際視野,多年來二魚團隊努力不懈的收集、遴選、聯

繫、整合,其目的就是要開創人文工程新頁,並為時代留下紀錄。 年度飲食文選邁入第九年,《2015飲食文選》彙集2015年發表於報章雜誌、49篇關於飲食文化之優質散文、詩與小說,除了承襲歷年的「故事」、「農漁牧」、「廚房」、「食品安全」、「蔬果」、「飲料」、「品味」、「回味」等主題,今年更增加了「論述」的面向,呈現生活的、知識的、情感的、味蕾的、歷史的、記憶的、批判的、申論的飲食思考與書寫,將飲食文學的格局拉高至學術研究的地位。 《2015飲食文選》作者群,除了有大家熟知的美食文學作家:焦桐、韓良憶、韓良露、莊祖宜、王浩一、朱國珍、方秋停……,以及詩人陳克華、侯吉諒、鯨向海……之外,更

有許多跨界作家如:歷史學作家陳柔縉、編導劉梓潔、建築師王定國、魔幻寫實大家駱以軍、以及關懷保育動物議題的朱天衣……等,都首度加入了本年度飲食文選的行列。 臺灣飲食文學教父焦桐,研究飲食文化竟是從貪吃和吹牛出發的…… 貪吃難免發胖,看吃貨莊祖宜是如何展開自創節食計畫…… 他們說: ◆吃是我們每天都在發生的事情,食物不僅在我們的肚腸內進行化合作用,食物的情緒進到我們的大腦,早晚也會變成我們的情緒。我時時想著這些由於食物而產生的美好,記得一些稍縱即逝的事物。我開始相信,食物也是稍縱即逝的記憶,我們的舌頭總忙著回味。----呂政達 ◆三寸之間是舌頭到喉嚨的距離,再美好的食物經過

胃液與直腸的小旅行就變成了屎,只有留在兩耳之間才是黃金,腦裡盤旋迴盪的詩情記憶,是一篇優秀的飲食散文,散發的雋永氣味。----朱國珍 ◆品嘗美食是審美活動,不能缺乏敏銳的心靈和知識底蘊。美食家逯耀東教授生前謙說飲食是「小道」。飲食絕非小道,它是文化的最核心,張大千就愛以吃論畫,以畫論吃,曾教導弟子:「一個人如果連美食都不懂得欣賞,他又哪裡能學好藝術呢?」------焦桐 ◆日本人吃河豚的歷史可遠溯繩文時代,考古學者曾經自貝塚遺址挖掘出許多河豚的骨骸。由此可見,千百年來河豚的誘惑確實令勇敢的日本人,明明知道潛藏著致命危險,也要拚死一嚐為快。------林嘉翔 ◆時代是文明進步,

同時也是野蠻殘酷,對人對農對米都如此。我和我的白米,我前岳父和他的大米,在我們口中咀嚼時,我相信應該是同一種味道,那有著與在地連結,有著不能復返的鄉愁,絲絲的甜和濃濃的憂,土地的滋味。------蔡逸君 ◆每年十月的「彎腰生活節」,市集都會認真地談一個主題,前年談糧食主權,去年談國際家庭農業年,我們透過音樂、論壇、市集、影像、料理、生活態度……各種角度談農業與食物,期待參與的朋友會在這一系列的活動中,找到一個印象最深刻、最有感覺的「入口」,開始試著理解農業這件事。------蘇之涵 ◆只要重新學習友善對待土地,不再施用化學肥料壓榨土地;不再施用農藥強迫作物、傷害環境,一年、二年……

十年,悉心照顧,耐心等待,應該可以讓飛鳥回來、青蛙回來,魚、蝦、毛蟹、蝙蝠、螢火蟲……失去的一一召喚回來。召喚回來的,不只是健康的土地、水流、生命,還有合乎自然倫理的價值觀。------吳晟 ◆鍾老不僅是為吃家,也熟悉做法,他陳述的古老滋味既是珍貴的客家飲食譜系,也代表著一個民族深厚的人文內涵。------林明德 ◆每當人生困頓的時候,我都是用喝茶度過,它治療我的病痛,還有創傷。喝茶喝到想哭,這種境界是我從來想不到的。------周芬伶 ◆我腦海裡出現各式各樣的蒸屜,砂鍋,烤肉架,甚至醃肉用的陶甕……,各種關於「唐僧肉」的料理方式:粉蒸的,窯烤的,五分熟只煎上下兩面,或做成火

腿或風硝肉?還是用嫩筍煨爛它,或就最民間用滷的?我覺得我比發情的少年還要走火入魔,每每走在後頭,看著師父的屁股被白馬駝著,一晃一晃,就猛吞口水。------駱以軍

媒體報導中的公共課責與政府回應:以2014年台灣食用油品事件為例

為了解決孔雀石綠奶粉 的問題,作者蔡逸敬 這樣論述:

民主治理所強調的公共課責,能夠調和政治與民主之間的落差,來達到良善治理的目標,讓政府的作為能夠符合民眾期待。在2014年台灣發生嚴重的食安危機,使得政府相關單位備受批評。在事件發生期間,媒體報導能作為傳遞公共課責的管道,來向政府進行課責與監督,進而使得政府必須要有所回應來減緩公共課責的壓力。那麼媒體報導當中的公共課責,與行政機關的回應間存在什麼樣的互動關係,為本研究主要欲探討之問題。 本研究主要透過蒐集《自由時報》、《中國時報》、《聯合報》及《蘋果日報》四大報與政府相關單位的新聞稿等次級資料進行分析,並採用內容分析法、主題分析法與時間序列分析三種研究方法,來了解媒體報導當中的公共課責與

政府回應間的互動關係。 在媒體報導的整體課責情況,研究發現四大報間之課責內容的新聞數量與課責方式存在著顯著差異。在課責者與被課責者方面,民眾、國會議員與政治人物是主要的課責者,針對中央政府、相關廠商與政府整體進行課責。在媒體報導對行政機關的公共課責方面,研究結果顯示近五成的新聞會提到相關的行政機關,而這些新聞都可能會成為引發公共課責的導火線(Spark),但實際上新聞當中有對行政機關課責比例僅約三成(總數的13%)。進一步探討,課責新聞當中媒體報導的課責來源,可以發現媒體報導主要是作為提供課責平台(Forum)的角色,來對行政機關進行課責,約占67%的比例;另一方面,媒體報導同時也作為將政治

課責的聲音擴大(Amplifier)的角色,能夠強化政治課責的過程,約占33%;其中國會議員與NGO大致上為各個行政機關的主要課責者,代表國會議員對行政機關仍具備一定的影響力,並且在食安議題上,我國相關NGO的發展已相當成熟,能夠對行政機關進行課責。 而在政府回應方面,研究結果顯示在涉及多元行為者的食安領域下,各行政機關能夠採用課責轉移的策略。同時在面對危機事件時,行政機關一開始也會較傾向使用「大事化小、小事化無」的否認問題或是課責轉移的策略,考量成本最低的回應方式,以不改變機關的責任範疇為優先,而個人責任的承擔或是積極的作為,會是最後的回應方式。同時,行政機關回應方式的改變,除了來自政治上

的壓力外,社會上的輿論也可能影響行政機關的回應方式。 最後,在公共課責與政府回應的關係方面,本研究使用向量自我回歸模型(VAR)並進行Granger因果檢定,發現公共課責的變動會Granger影響政府回應的變動,在衛福部門、環保署與經濟部三個行政機關皆達到顯著性的影響。前兩者為正向的關係,後者則為正負向關係皆存在。然而,政府回應的變動也有可能會Granger影響公共課責的變動。當環保署回應的程度越高,則公共課責的次數也會增加。這樣的結果可能代表著,若是政府的回應內容不佳,即便是積極的回應或是制定相關政策,仍然可能引起更高更多的課責。 因此,本研究提出三點政策建議,政府應加強危機管理之能力,

並改善風險溝通的論述方式,強化跨部會間的溝通與協調,才能有效的回應民眾需求,達到民主治理的目標。

孔雀石綠奶粉的網路口碑排行榜

-

#1.食安事件列表

1996年, 飼料奶粉, 從澳洲進口大量「飼料奶粉」充當「食用奶粉」賣給加工業者,而 ... 已經經過政府部門嚴格檢驗認證合格的石斑魚被檢測出含有"還原性孔雀石綠"殘留。 於 foodsafety.kptw.org -

#2.《社企視界》 食安不是檢驗出來的想做好品管…生產履歷應公開

米糠油、假酒、鎘米、S95奶粉、沙士黃樟素、餿水油、綠牡蠣、飼料奶粉、黑 ... 滷味、孔雀綠石斑、毒鴨蛋、白老鼠土虱、孔雀石綠風暴、豬飼料製食品、 ... 於 www.bbm.fju.edu.tw -

#3.毒奶粉食品危机引发的反思 - RFI

含三聚氰胺的毒奶粉在中国已经造成四名婴幼儿死亡。 ... 近几年来,中国食品安全问题频发,从苏丹红一号、劣质奶粉、有毒大米、孔雀石绿,到去年的毒 ... 於 www1.rfi.fr -

#4.科普视频:孔雀石绿,名字很美,东西却很毒 - 食品有意思

科普视频:孔雀石绿,名字很美,东西却很毒. 本视频由科普中国专家审核通过 ... 一般添加了美术绿的茶叶,颜色会格外鲜艳 ... 科普视频:强化奶粉. 於 www.foodu14.com -

#5.孔雀綠- 最新文章 - 關鍵評論網

孔雀石綠 (Malachite green,又名aniline green、basic green 4、diamond green ... 環保署打算將常用在食品染色的玫瑰紅B、皂黃、增加口感的順丁烯二酸、及毒奶粉事件 ... 於 www.thenewslens.com -

#6.国产海鲜检出氯霉素、孔雀石绿,你震惊了吗? - 搜狐

《法制日报》报道:沃尔玛、乐购等超市鲜活鱼类被检出孔雀石绿。 去年夏天,朋友在福州一家山姆会员店购买进口奶粉,朋友试探着问其他顾客:这里面的 ... 於 www.sohu.com -

#7.老羅斯福Archives - *CUP

頭髮豉油、孔雀石綠、毒奶粉,到今年傳出毒大閘蟹,食物安全問題無日無之。猶幸生於現代,政府機關尚可用科學技術檢測食品。但西方工業革命後的19 世紀末,化工業崛起 ... 於 www.cup.com.hk -

#8.食物安全焦點

PDF HTML 巴士德消毒與食物安全 PDF HTML 炒飯中的蠟樣芽孢桿菌 PDF HTML 廚世界,徹底洗手吧! PDF HTML 於 www.cfs.gov.hk -

#9.中國食品安全制度的發展與挑戰:以毒奶粉事件為例

現含有化工原料「三聚氰胺」(Melamine),導致食用該奶粉的嬰兒罹患腎結石 ... 引發消費者信心危機。6同年6 月,又有所謂「孔雀石綠事件」。 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#10.戶外木製品防腐劑的毒性 - 長庚醫院

... Pb) ] [ 生活中低濃度鉛暴露與一般民眾的健康傷害 ] [ 孔雀石綠的毒害 ] [ 孔雀石綠的毒害 ] [ 汞(Mercury, Hg) ] [ 毒菇類 ] [ 氧化氮類物質 ] [ 噪音的健康影響 ] ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#11.我們願意與毒共存?毒奶、油症、戴奧辛| 苦勞網

毒奶事件至今仍餘波蕩漾,除了奶粉、乳製品外,連植物性蛋白產品也都出 ... 養殖漁產中曾驗出的孔雀石綠,每隔一陣子,就發現各種蔬果殘留「不符合 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#12.说说濒临崩溃的边缘--从毒奶粉到矿难封口费 - 乌有之乡

... 环节的商贩,为解决养殖过程中的水生动物病害,贩运过程中的水质消毒,延长鱼虾鲜活时间,加入“价廉物美”的化工原料孔雀石绿,而孔雀石绿却同时是 ... 於 m.wyzxwk.com -

#13.石斑養殖不容易放藥殺菌問題多 - 華視新聞網

孔雀石綠 風波造成石斑滯銷,讓業者臉都綠了,為了到殺菌的效果,沒有人再敢使用孔雀石綠,目前只能暫時... ... 三聚氰胺未列檢驗毒奶粉流竄. 於 news.cts.com.tw -

#14.兩款德國洋酒違規用“金箔”被攔截 - 人民网健康

在奶粉中,除“愛薇牛”中老年人奶粉不合格外,來自捷克的5批次“玫蒂塔”牌 ... 孔雀石綠是人工合成的有機化合物,其有高度毒性、高殘留等副作用,長期 ... 於 shipin.people.com.cn -

#15.食品领域- 标准物质服务平台

BQC1281123583H. 中文:婴儿配方奶粉维生素C英文:BQC1281123583H 婴儿配方奶粉维生素C 质控样高浓度 ; BQC1363123725. 中文:鳗鱼隐性孔雀石绿英文:BQC1363123725 鳗鱼隐 ... 於 www.bepurestandards.com -

#16.食品中孔雀石绿和罗硝唑残留检测新方法研究-手机知网

食品中孔雀石绿和罗硝唑残留检测新方法研究,孔雀石绿;;磁性氧化石墨烯;;分子印迹聚多巴胺;;固相萃取;;罗硝唑;;石墨烯;;对氨基苯甲酸;;间氨基苯硼酸;;电聚合;; ... 於 cdmd.cnki.com.cn -

#17.你對毒奶粉事件有何感想?

... 心,也影響了社會大眾的健康;更深一層去想,世界各地在毒奶粉事件發生後檢測了有採用中國進口奶加工的食品,亦發現三聚氰胺含量超標,這是繼蘇丹紅及孔雀石綠事件 ... 於 www.ychlpyss.edu.hk -

#18.食安問題敲醒了誰? - 職人SHOKUZiNE

然而孔雀石綠其實是致癌物質,禁止使用在食用魚。緊接著中國爆發毒奶粉事件、塑化劑事件亦相繼而來。經過多次大型食安事件的發生,相關食品檢驗設備也 ... 於 www.shokuzine.com -

#19.從毒理學看我國食品安全問題

孔雀石綠 (Malachite Green)/化學性/致癌可能性 ... 此外,與詐欺或犯罪有關聯者有5件,包括毒奶粉事件、塑化劑事件、毒澱粉事件、油品混充事件及餿水 ... 於 rsprc.ntu.edu.tw -

#20.“舌尖上的安全”从我做起 - 新闻

很多水产品养殖的时候会偷偷添加孔雀石绿。孔雀石绿虽然能杀真菌和细菌。 ... 生产奶粉的给奶粉添加三聚氰胺不吃自己生产的奶粉。以为羊肉安全买羊肉 ... 於 new.qq.com -

#21.杭州的奶粉、火锅底料合格吗?食品抽检情况公布

孔雀石绿 别名碱性绿、盐基块绿、孔雀绿,我国农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》和我国《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的 ... 於 hznews.hangzhou.com.cn -

#22.孔雀石绿残留一步式化学发光酶免疫分析检测法及试剂盒

[0015] 封闭液是5%的脱脂奶粉;无色孔雀石绿单克隆抗体稀释为1. 15 μ g/mL ;系列标准样品溶液的浓度为O μ g/L、0.0 Ol μ g/L、0.0 l μ g/L、0. 於 patents.google.com -

#23.鱼肉粉中孔雀石绿分析质控样品_标准物质 - CATO佳途科技

CQCM101019_N/A_鱼肉粉中孔雀石绿分析质控样品_标准物质_对照品_标准品研发生产查询平台--CATO佳途科技_CATO佳途科技—国际领先的 ... 奶粉中金黄色葡萄球菌质控样品. 於 ch.cato-chem.com -

#24.水質孔雀石綠(MGs)快速檢測試劑- 微杏食安檢驗站

三聚氰胺(Melamine, Mel)是一種三嗪類含氮雜環的有機化合物,被廣泛的作為合成與化工原料。生活周遭常見美耐皿,小朋友時常使用的餐盤,就是以三聚氰胺為原料製成的 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#25.【Kendamil 康多蜜兒奶粉小學堂】 第十一堂:魚油

爸爸媽媽必須知道的奶粉事龍Sir:首先,我想大家對Omega-3(奧米伽3) ... 4:食物安全中心Centre for Food Safety【食物界嘅禁藥— 孔雀石綠】: 於 kendamil.com.hk -

#26.六、食品衛生安全標準

改良嬰兒奶粉和改良嬰幼兒成長配方奶粉 ... 包括:氯黴素及其鹽類、呋喃西林及其鹽類、呋喃妥因及其鹽類、呋喃唑酮及其鹽類、富來他頓及其鹽類、孔雀石綠及其鹽類。 於 140.126.253.14 -

#27.有沒有搞錯?嬰兒奶粉含火箭燃料的成分! - 目的行銷

不過根據美國今年四月針對含過氯酸鹽奶粉的報告,若沖泡奶粉的飲用水同時被污染,寶寶喝下肚的過氯酸鹽 ... 誰想到養殖漁產中曾驗出的孔雀石綠? 於 trivanibmk5.pixnet.net -

#28.王福重:為什麼我們吃了這麼多年毒魚 - 阿波羅網

事情非比尋常,我第一反應,是2008年的有毒奶粉事件重演了。那次事件,國產奶粉, ... 該怪誰呢,現在大家都知道,罪魁禍首是孔雀石綠,一種殺菌藥! 於 hk.aboluowang.com -

#29.鰻魚檢出禁藥孔雀綠案,明泉國際負責人犯後深具悔悟

該起案件起因南部專門鰻魚加工銷日的水產公司於3月初向桃園市明泉國際公司余文全訂購5公噸的活鰻魚,余向雲林縣的養殖戶購買5公噸活鰻後,未等到檢驗報告 ... 於 www.iqc.tw -

#30.2005年以来影响较大的食品安全案例:苏丹红孔雀石绿

超碘奶:5月25日,浙江省工商局公布了近期该省市场儿童食品质量抽检报告,“雀巢”金装版成长3+奶粉被列入碘超标食品目录,北京等地又相继发现碘超标奶粉,很多地方责令企业 ... 於 www.foodmate.net -

#31.食品安全违法犯罪原因与对策的若干思考_中国会议详情

【发表时间】 2009-08-01 · 【摘要】 民以食为天,食以安为先。 · 【关键词】 违法犯罪,食品卫生监管,多宝鱼事件,红心鸭蛋,孔雀石绿,三聚氰胺,以安,奶粉,苏丹红,社会信用体系,. 於 web02.cnki.net -

#32.食品添加物源頭管理孔雀綠、吊白塊13毒化物納管化工行需申報

孔雀 綠、吊白塊、三聚氰胺等曾引發食安事件的化學物,也都在此波遭公告為毒化物。 ... 非屬衛福部公告之食品添加物清單,曾有大陸奶粉業者使用於「奶 ... 於 e-info.org.tw -

#33.中環High Tea——豁免品檢做法有漏洞 - 頭條日報

「蒙牛奶粉有毒」、「國產毒奶粉攻陷香港」、「毒奶粉涉全國名牌」。 ... 三聚氰胺和去年的孔雀石綠事件嚴重打擊中國食品品牌,要防止外界進一步深化 ... 於 hd.stheadline.com -

#34.令人吃驚的食品科學 - 泰宇

金牛牌S95 假奶粉2. 餿水油. 黑心米酒 ... 準比食用奶粉低。 ... 孔雀石. 綠為強效殺蟲. 劑,易造成肝. 癌。 孔雀石綠. 臺灣某報報導,. 有民眾吃了來自. 於 sub.nhsh.tp.edu.tw -

#35.以2005年“戴奧辛鴨蛋”與“孔雀石綠石斑魚”為例

食品污染 ; 戴奧辛鴨蛋 ; 孔雀石綠石斑魚 ; 內容分析 ; 資訊品質 ; food pollution news ; Dioxin Duck's Eggs ; Malachite Green Groupers ; information ... 於 www.airitilibrary.com -

#36.食安中心驗出鯇魚樣本含孔雀石綠日產網紋甜瓜「無牌」已銷毀

食安中心從石塘咀街市一檔戶抽取的鯇魚樣本,發現含微量孔雀石綠。 ... 奶類飲品及奶粉,必須附有由日本農林水產省簽發的輻射證明書及出口商證明書。 於 www.hk01.com -

#37.食品安全事件 - Gomood

2003年-2004年大头奶粉因为食用劣质奶粉导致婴幼儿致病、致死相关事件。 2022-08-15 ... 一、2005年海鲜产品体内含有“孔雀石绿”. 事件回放:. 於 gomood.ch -

#38.小心有毒-孔雀綠》藏在水產中的毒物質吃多恐傷肝傷肺

究竟業者為何會添加孔雀綠,以及對人體造成何種危害?環保署毒物及化學物質局分析,孔雀綠有殺菌功效,但對肝肺等器官都具有毒性,且可能影響胎兒發育 ... 於 health.ltn.com.tw -

#39.看是你毒還是我毒@ 寫力不落格 - 痞客邦

s95奶粉 · 孔雀石綠石斑魚 · 綠牡蠣 · 二氧化硫衛生筷 · 多氯聯苯米糠油 · 戴奧辛鴨蛋 · 鎘米 · 蔬菜農藥殘留. 於 yarujan0316.pixnet.net -

#40.貓咪, 牛奶/奶粉/離乳粉 - 奧斯卡寵物水族

貓咪,南台灣最大狗/貓/水族/爬蟲/昆蟲/鳥/寵物/超大型連鎖複合式量販廣場. 於 www.oscar-pet.com.tw -

#41.食品風險與生命科學期末總整理--石斑魚驗出孔雀石綠第七組

驗出石斑魚含孔雀石綠,魚貨來源包含屏東養殖漁業區,在養殖石斑. 魚面積最大的佳冬、枋寮地區引發 ... 4、大家最有印象的食安事件分別為:地溝油、毒奶粉、毒雞蛋. 於 microbiology.scu.edu.tw -

#42.無膠世界

黑心食物有許多種,大部分是黑心商人為了賺錢而罔顧他人健康,例如孔雀石綠魚、三聚氰胺奶粉、滴滴畏鹹魚、地溝油麵包、拋光米… 於 www1.hkej.com -

#43.吃完魚頭發現鰓是綠的樣品太少不明物質身份暫無定論 - 人人焦點

2020年12月20日 — 「我們懷疑是有毒的孔雀石綠,我們從報紙上看到過,說爲了讓魚看上去 ... 大多數喝水解蛋白奶粉的孩子都會排綠便。2、沒喝飽的孩子我們的消化液能消化 ... 於 ppfocus.com -

#44.社評!關於近期奶粉既問題!急!即日!20分 - kfsdgte的部落格

關於近期奶粉既問題! ... 有毒奶粉對中國短and長既影響! ... 下, 不但難收, 也很易走向另一個極端, 為求發財就不擇手段, 把蘇丹紅、 孔雀石綠、 ... 於 kfsdgte.pixnet.net -

#45.香港查出含孔雀石绿罐头产自广东顺德 - 新浪财经

香港查出含孔雀石绿罐头产自广东顺德. http://finance.sina.com.cn 2005年11月11日 08:11 中国消费网. 针对有媒体报道“珠江桥”牌豆豉鲮鱼罐头在香港检测出孔雀石绿的 ... 於 finance.sina.com.cn -

#46.你该知道的事—毒食品到底是怎么制作出来的 - 今日头条

三聚氰胺是一种低毒的化工原料,在婴儿体内最大的耐受量为每公斤奶粉15毫克。 ... 现在很多鱼虾在养殖的时候就会被养殖户投放孔雀石绿、呋喃唑酮、金霉素、氯霉素、土 ... 於 m.toutiao.com -

#47.國際反應毒奶全球延燒國際問責中共 - 新紀元周刊

毒奶粉事件爆發兩周,全球已近二十個國家及地區相繼發現中國奶製品含三聚氰氨。 ... 致癌的「孔雀石綠」;零四年查出蒸米含二氧化硫;零零年查出冷凍梭子蟹含鉛塊等。 於 www.epochweekly.com -

#48.联合国强化涉及婴儿配方奶粉含铅量和水稻含砷量的法规

八种药物(氯霉素、孔雀石绿、卡巴得、呋喃唑酮、硝基呋喃、氯丙嗪、二苯乙烯和羟乙喹氧),包括抗菌剂和生长促进剂,都会对人体健康产生不利影响,并 ... 於 www.fao.org -

#49.孔雀綠是什麼?又為何會出現在水產品裡?

從人工染料到水用消毒滅菌劑. 孔雀綠(Malachite green,亦稱孔雀石綠)是1877 年由德國有機化學家Hermann Fischer 首度合成出的 ... 於 www.tcsb.gov.tw -

#50.荃話題-「毒」門秘方

毒奶粉事件牽連甚廣,多種成分含奶類的國內外產食品都受到波及。截至10月中,已有4名嬰兒因進食毒奶粉身亡,另有數以千計嬰孩患上腎石。 寵物食品. 於 www.lizawang.com -

#51.以史为鉴:盘点近些年震惊全国的十大食品安全事件 - 知乎专栏

到目前为止,水产养殖中使用“孔雀石绿”依然屡禁不止,规模越小的养殖单位, ... 2008年的三聚氰胺奶粉事件,是国内食品安全历程中的分水岭,此次事件 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#52.问题奶粉是“伪劣”还是“有毒”? - 搜狐评论

一段时期以来,食品安全事件时有发生,孔雀石绿、苏丹红、劣质奶粉、毛发 ... 比如,阜阳劣质奶粉事件中,因生产、销售不符合卫生标准奶粉的被告人池 ... 於 star.news.sohu.com -

#53.黑木耳的功效@ sue 的隨意拍:: 隨意窩Xuite日誌

這幾天出現的「毒奶粉」事件和前幾年的「孔雀石綠」和「蘇丹紅」、「吊白塊」等事件一樣,震驚國內外。 如果您和您的家人不慎誤食含有「三聚氰氨」的奶粉,可以多食用 ... 於 m.xuite.net -

#54.化材系特聘教授王瑞琪開發微量分子感測基片生化毒化物質無所 ...

王瑞琪表示,兩岸都曾發生重大食安事件,諸如2006年台灣石斑魚(檢出孔雀石綠)、2008年中國大陸毒奶粉(添加三聚氰胺)、2013年台灣毒澱粉(順丁烯二 ... 於 owww.nuk.edu.tw -

#55.蛋白質快速檢測盒牛奶奶粉蛋白質含量檢驗儀器配套試劑達元綠洲

孔雀石綠 檢測卡快速測試魚蝦水產品肉樣氯黴素呋喃西林唑酮宇翔. ¥125 · 菌落總數測試片大腸菌羣桿菌羣紗門氏菌金黃色葡萄球菌微生物檢測. ¥115 · 宇翔生物食安科技店. 於 world.taobao.com -

#56.官方将重治危害食安潜规则叫外卖、买奶粉更放心

2017年2月22日 — ... 明胶生产食品、使用工业酒精生产酒类食品、使用工业硫磺熏蒸食物、违法使用瘦肉精、食品制作过程违法添加罂粟壳等物质、水产品违法添加孔雀石绿等 ... 於 news.china.com.cn -

#57.科技大觀園商標

在水產養殖過程中,業者可能以氯黴素類、孔雀石綠、硝基呋喃類藥物等三種藥品來防治水產品之疾病,然而此 ... 當奶粉中驗出三聚氰胺、貢丸中驗出氯黴素時,社會譁然。 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#58.奶粉事件拷问企业良心问题根子得从社会环境找 - 搜狐健康

苏丹红、孔雀石绿、地沟油、瘦肉精、劣质药……,如今又冒出有毒奶粉,每一次的食品安全事件,在暴露政府监管漏洞的同时,也是社会对问题厂家良心的一次 ... 於 health.sohu.com -

#59.三聚氰胺奶粉

中國問題食品層出不窮,蘇丹紅雞蛋、毒牙膏、孔雀石綠海鮮,現在問題終於降臨在奶粉身上。 問題影響之廣,影響之遠,絕對是難以估計的。 於 abyss13.pixnet.net -

#60.按照食品品类划分(常见品类及其他) - 国家市场监督管理总局

一一实验室新技术带您探究竟2021-10-18; 白冰糖和黄冰糖到底有何区别2021-10-18; 活鱼中有孔雀石绿吗?2021-10-18; 如何科学地给宝宝选购奶粉2021-10-18 ... 於 www.samr.gov.cn -

#61.今晚报:别逼着我们“怀疑一切”_资讯 - 凤凰网

当苏丹红、孔雀石绿、毛发水、问题奶粉等一系列事件层出不穷、当食品安全变成对生命的考验,信任的丧失正像病毒一样,侵入社会的肌体。 於 news.ifeng.com -

#62.建立食品消費「紅綠燈」機制 消費安全嚴格把關

法國奶粉疑似遭沙門氏桿菌污染, ◎立即阻隔遭污染同牌奶粉入境。 ... 因依據香港食物環境衛生署說明,根據現有之科學資料,每日食用含孔雀石綠較高之鰻魚7公斤,亦不會 ... 於 ws.kinmen.gov.tw -

#63.官方將重治危害食安潛規則叫外賣、買奶粉更放心 - 央視網

官方將重治危害食安潛規則叫外賣、買奶粉更放心 ... 食物、違法使用瘦肉精、食品製作過程違法添加罌粟殼等物質、水産品違法添加孔雀石綠等禁用物質、 ... 於 big5.cctv.com -

#64.討論:越癌越愛 - 香港網絡大典

此條目太宏大,早年的蘇丹紅雞蛋、孔雀石綠魚、頭髮豉油和大頭奶粉也要提及。我工作量已overload,如要等我去開,只有慢慢。 --Ydog(留言) 2015年11月10日(二) 02:38 ... 於 evchk.fandom.com -

#65.我國發生過那些食品安全事件? - lauroer

在雀巢金牌成長3+奶粉碘超標曝光10天之后,雀巢 中國 有限公司首次正式向 ... 8、鯪魚罐頭在港被檢出孔雀石綠自2005年7月國內發現魚類殘存孔雀石綠 ... 於 lauroer.pixnet.net -

#66.【情報】台灣食物長期危害情報集中串。每期更新。 - 哈啦區

‧1984年「S95奶粉事件」:台灣黑心藥商自美國進口「飼料奶粉」,不法加工 ... ‧2005年「孔雀綠石斑魚事件」:養殖業者將未經查驗的石斑魚貼上認證標 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#67.活鱼检测出孔雀石绿,你还敢吃吗?

国以民为本,民以食为天,食以安为先,食品安全,关系到国计民生,责任重于泰山。但是,近年来,食品安全事件频繁发生,“大头娃娃”、“毒大米”、“毒奶粉”、“雪碧汞毒 ... 於 www.reagen.cn -

#68.食物安全中心在青斑樣本驗出孔雀石綠 - 消費者委員會

孔雀石綠 是一種工業染料,被使用作治理魚類疾病。目前,很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》(第132AF章), ... 於 www.consumer.org.hk -

#69.〔中国食品特写〕吃什麽才安全?人类食物链危机四伏 - Reuters

路透香港11月3日电---在中国大陆生产的婴儿配方奶粉和乳制品检出 ... 他指出,在2006年中国的鱼类产品中发现了孔雀石绿,这是为了控制鱼类高发的水霉 ... 於 www.reuters.com -

#70.細數台灣史上重大食安事件黑心廠商良心在哪?(上) - 生活

‧1984年「S95奶粉事件」:台灣黑心藥商自美國進口「飼料奶粉」,不法加工 ... ‧2005年「孔雀綠石斑魚事件」:養殖業者將未經查驗的石斑魚貼上認證標 ... 於 www.chinatimes.com -

#71.孔雀石綠購買、還原型孔雀綠在PTT/mobile01評價與討論

在孔雀石綠用途這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者也提到日本妹子MEZZ 賣全新EXC日本進口~ 黑壇木6插可可婆羅木手工桿~ MEZZ最高階的球桿~ 保證全新桿~未接合單前節~ ... 於 pet.reviewiki.com -

#72.中國毒奶粉/毒食品| 新唐人中文電視台在線

香港浸會大學在對大陸水產品進行抽樣調查後,發現有5個淡水魚樣本含有無色「孔雀石綠」。香港食物安全中心... 1215天前. 【新聞週刊】成都七中「毒食堂」案中共指家長 ... 於 www.ntdtv.com -

#73.歐美祖母綠孔雀石鍍18K玫瑰金項鍊宮廷風復古吊墜短 ... - 蝦皮

歐美祖母綠孔雀石鍍18K玫瑰金項鍊宮廷風復古吊墜短項鍊鈦鋼鎖骨鍊防水不掉色方形 ... 奶粉色水滴鋯石吊墜簡約小清新復古項鍊波光粼粼鎖骨鏈小眾脖頸鍊小眾設計感高級 ... 於 shopee.tw -

#74.校園自助餐廳的創業計劃書 - 和風網

三聚氰胺奶粉、甲醛奶糖、地溝油菜餚、染色饅頭、蘇丹紅鴨蛋、孔雀石綠魚蝦、瘦肉精豬肉、墨汁石蠟紅薯粉,以及其他一些食品安全事件,令人觸目驚心。 於 www.zephyr.pub -

#75.一批珠江橋牌豆豉鯪魚含孔雀石綠 - Now 新聞

【Now新聞台】一批珠江橋牌豆豉鯪魚含微量孔雀石綠須停售及回收。 食物安全中心在深水埗一間店舖發現這批豆豉鯪魚,最佳食用日期為2018年5月21日。 於 news.now.com -

#76.石斑魚使用禁藥孔雀綠(Malachite Green)

94.7.13 蕃薯藤新聞:水產養殖禁藥孔雀石綠中國現身,相關當局全面 ... 配方奶粉等導致人體健康之危害時,則FFDCA 賦予FDA 特定權責執行回收,. 於 www.fda.gov.tw -

#77.点评中国:有害食品为什么屡禁不止- BBC News 中文

“'毒品',从娃娃时代开始,没牙的时候吃毒奶粉,开始长牙就可以吃瘦肉精了,这 ... 皮革奶、头发酱油、垃圾酸菜、地沟油、工业盐、瘦肉猪、孔雀石绿. 於 www.bbc.com -

#78.短文] 孔子的食品安全觀 - 國家環境毒物研究中心

... 含抗生素、大閘蟹及養殖鱒魚含硝基呋喃,石斑魚含孔雀石綠的殘留問題。 ... 若政府處理不當,甚至於會失去民眾的信任,我國近年發生的毒奶粉、塑 ... 於 nehrc.nhri.org.tw -

#79.誰應對「奶粉事件」擔責?

聯想到過去幾年,從蘇丹紅一號、劣質奶粉、有毒大米、孔雀石綠,到去年的毒豆奶、毒餃子和這次的毒奶粉事件,不能不問,為甚麼中國的問題食品屢禁不止? 於 hot.wenweipo.com -

#80.江陳會開啟對話兩岸食品安全首重建立機制 - Taiwan News

奶粉 、銨粉被三聚氰胺污染,其實只是大陸黑心食品輸台事件中的一部分,先前還有含硝基(口夫)喃大閘蟹、含孔雀石綠水產、冷凍蝦等,台灣衛生主管部門 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#81.吃完鱼头发现鳃是绿色的孔雀石绿仍是疑凶(图)

从A池中捞出的雄鱼体表出现被孔雀石绿染色情况。 加热到100摄氏度左右,孔雀石绿溶液颜色变淡。“肉蛋子”上孔雀石绿颜色和曾先生样本中颜色几乎一致。 於 www.ce.cn -

#82.中国的食品安全问题事件有哪些? - 百度知道

中国:阜阳劣质奶粉案经过:2003年底,安徽省阜阳市太和县三堂镇农民高政 ... 2005年6月30日,《河南商报》发表一篇题为《食品安全再拉警报孔雀石绿毒 ... 於 zhidao.baidu.com -

#83.奶製品污染

奶粉 、奶、奶製品:雪糕、雪條、奶製零食 ... 出現問題才處理,例如早年出現的孔雀石綠,當內地發現中國及國際均禁用的孔雀石綠時,才發現原來香港並沒有禁止孔雀石綠 ... 於 www.squina-ehc.com -

#84.“兩會”百姓話題:食品監管為何總是“馬後炮” - 中國政府網

新華社北京3月3日電(記者顧瑞珍、張虹生、高風)近年來,我國食品市場接連發生安全事故,僅2005年就有蘇丹紅事件、雀巢奶粉碘超標、孔雀石綠 ... 於 big5.www.gov.cn -

#85.政情掃描:老當益壯李長江不管奶粉管掃黃|評論|兩岸 - 東網

值得注意的是,曾經在○八年毒奶粉事件後下台的原國家質檢總局局長李長江 ... 多年來,中國的食品安全造成世界笑柄,蘇丹紅、孔雀石綠、毒石斑、毒 ... 於 hk.on.cc -

#86.食品添加剂科普知识展 - 郑州科技馆

还展出食品添加剂和非食用添加物质样品70余种,观众可以亲眼目睹三鹿奶粉事件的元凶――三聚氰胺,以及吊白块、福尔马林、孔雀石绿等“恐怖”的化学物质。 於 m.zzkjg.com -

#87.CUP 媒體- 頭髮豉油、孔雀石綠、毒奶粉,到今年傳出毒大閘蟹

頭髮豉油、孔雀石綠、毒奶粉,到今年傳出毒大閘蟹, #食物安全問題無日無之。 猶幸生於現代,政府機關尚可用科學技術檢測食品。但西方工業革命後的19 世紀末, ... 於 pt-br.facebook.com -

#88.食安中心在白鱔樣本驗出孔雀石綠| 商台新聞 - LINE TODAY

食物安全中心在東涌一間新鮮糧食店抽取白鱔樣本檢測,驗出孔雀石綠,含量為10億分之1.35。中心表示,已指令涉事店舖停售,及追查有關產品的來源和分銷 ... 於 today.line.me -

#89.我笑台人都快被毒死了还不知! - 天下縱橫談- udn城市

1980年代中期飼料用奶粉冒充嬰幼兒奶粉詳見:S95奶粉事件 ... 2006年孔雀石綠風暴香港媒體報導來自台灣的石斑魚檢出孔雀石綠,漁業署抽檢36件石斑魚 ... 於 city.udn.com -

#90.以史為鑑:盤點近些年震驚全國的十大食品安全事件

到目前為止,水產養殖中使用「孔雀石綠」依然屢禁不止,規模越小的養殖 ... 2008年的三聚氰胺奶粉事件,是國內食品安全歷程中的分水嶺,此次事件影響 ... 於 kknews.cc -

#91.成人奶粉| 家樂福線上購物

成人奶粉商品專區,家樂福(online.carrefour)線上購物網滿足您的生活所需. 於 online.carrefour.com.tw -

#92.去你的「三聚氰胺」!拒吃奶製品,拒買「大潤發」,馬上剪卡!

舉例說明,鰻魚含孔雀石綠的標準是2ppb,一般食品含黃麴毒素標準是15ppb,美國針對肉類含 ... 毒奶粉/檢:問題奶爆發後大潤發偷退23包三鹿奶粉 於 briian.com -

#93.香港發現另有五種大陸淡水魚含致癌物質孔雀石綠

香港衛生福利及食物局周日公布魚產測試結果,發現其中五種進口淡水魚近六成樣本含致癌物質孔雀石綠。這五種淡水魚包括鯇魚、桂花魚、鯉魚、? 於 www.rfa.org -

#94.孔雀石綠的毒害

孔雀石綠 的毒害. 林口長庚醫院 毒物科 林杰樑教授. 最近2005年七月以來,大陸、香港、臺灣的高級養殖魚類例如鰻魚石斑魚等,紛紛傳出含致癌物質孔雀石綠(Malachite ... 於 www.greencross.org.tw -

#95.聚对苯二胺包覆新型磁性多孔碳的合成与表征及其在婴儿食品和 ...

目前研究的目的是开发一种用于测定婴儿食品和奶粉样品中糠醛的MSPE 方法。在这方面,制备并表征了一种新型磁性多孔碳 ... 磁性多孔碳微球作为孔雀石绿新型吸附剂的研究. 於 www.x-mol.com -

#96.香港緊急立法禁食品含三聚氰胺| 奶粉| 奶製品| 牛奶| 大紀元

(大紀元綜合報導)針對部份鮮奶、奶粉和雪條雪糕含三聚氰胺事件, ... 昨日表示,難以做到食物中完全沒有三聚氰胺,所以不能如孔雀石綠般「零容忍」。 於 j513.shop