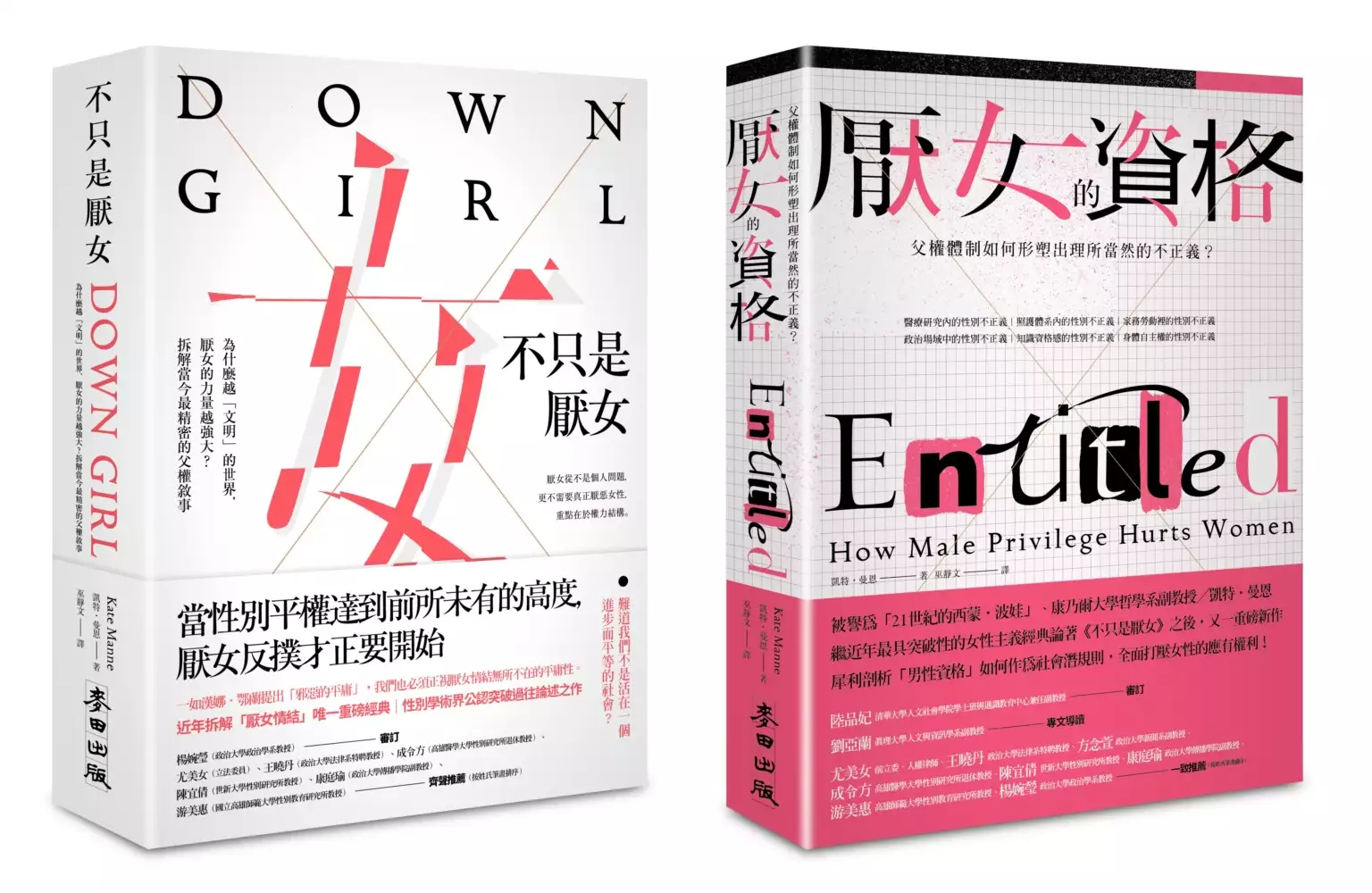

女性政治人物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦KateManne寫的 厭女研究:不只是厭女 + 厭女的資格(套書) 和MaryBeard的 女力告白:最危險的力量與被噤聲的歷史(典藏精裝版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站政客性別歧視語言暴力從不分藍綠也說明:過往也曾有多位綠營政治人物,公開使用有帶著強烈性別歧視的語言,讓 ... 政治人物會不知不覺流露出大男人主義,就連女性政治人物耳濡目染,習焉不 ...

這兩本書分別來自麥田 和聯經出版公司所出版 。

世新大學 資訊傳播學研究所(含碩專班) 胡嘉智、莊道明所指導 鄭淨予的 舞蹈選秀節目商業模式與創意召喚-以《World of Dance》為例 (2021),提出女性政治人物關鍵因素是什麼,來自於召喚、創意七元素、商業模式、World of Dance、舞蹈類實境選秀節目。

而第二篇論文輔仁大學 心理學系 丁興祥所指導 邱詩云的 一位台灣客家女性的生命處境與流變:一種生命圖像式的反身敘說 (2021),提出因為有 客家女性、反身、敘事、情感理論、生命腳本理論、詮釋循環、視域融合、前敘事、主顯節、解釋性互動論的重點而找出了 女性政治人物的解答。

最後網站台南藍議員攜女兒進議場爭議民進黨中央:向當事人致歉則補充:林楚茵表示,同樣身為女性政治工作者,她感同身受,母親時常被預設是孩子的主要照顧者,這往往也導致女性在生育後,面臨事業和家庭,或者是兩頭燒的 ...

厭女研究:不只是厭女 + 厭女的資格(套書)

為了解決女性政治人物 的問題,作者KateManne 這樣論述:

近年來討論厭女(misogyny)結構最有力、最深刻,且提出開創性觀點的女性主義哲學家 康乃爾大學哲學系副教授凱特‧曼恩《不只是厭女》+《厭女的資格》套書 《不只是厭女》 厭女從不是個人問題,更不需要真正厭惡女性, 重點在於權力結構。 難道,我們不是活在一個進步而平等的社會? 當性別平權看似達到前所未有的高度,厭女反撲才正要開始 近年拆解「厭女情結」唯一重磅經典 ◆ 性別學術界公認突破過往論述之作 一如漢娜.鄂蘭提出「邪惡的平庸」,我們也必須正視厭女情結無所不在的平庸性。 楊婉瑩(政治大學政治學系教授)▎審訂 ▎國內學者專家齊聲推薦 ▎ 尤美女(立法委員)

、王曉丹(政治大學法律系特聘教授)、成令方(高雄醫學大學性別研究所退休教授)、陳宜倩(世新大學性別研究所教授)、康庭瑜(政治大學傳播學院副教授)、游美惠(國立高雄師範大學性別教育研究所教授)(按姓氏筆畫排序) 每個男人心中都藏著一名厭女者嗎?絕非如此。 厭女不是病態心理、不是人格問題,更非「男性專屬」, 它是結構的打手、父權的機器,是一個強制女性不得踰越本分的執法機構── 而99%的人都深受其害,無論男女。 ◇為何談性別歧視之外還要談厭女情結?兩者有何不同? ◇厭女情結如何與性別歧視攜手合作,將女性分為好女人與壞女人,獎懲並行、分而治之? ◇為何在越是貌似性別平等的「後父權」國家,厭女的反

撲越劇烈? ◇厭女者聲稱他們並非仇視全體女性,只厭惡「做出特定行為的女性」,謬誤何在? ◇為何女性特別容易原諒厭女的男性,有時還比男性表現得更加厭女? ◇為何大眾傾向於責怪厭女攻擊的受害者,甚至認為她們罪有應得? ◇厭女情結如何巧妙地偽裝成「理性中立客觀」,潛藏於集體意識之中? ◇政壇作為「有毒陽剛氣概」之傳統典型場域,使得當代女性政治人物面臨什麼樣的巨大挑戰? 本書為康乃爾大學哲學系副教授凱特‧曼恩一槌定音之作,出版後在性別學術界獲得極大迴響。其論述以女性主義分析哲學角度出發,另闢開創性觀點,且大幅討論知名社會與政治案例,將過去許多曖昧難辨的厭女現象解析得更為透徹,不僅翻新了社會大眾對「厭

女」一詞的既定刻板印象,更指出過往相關解釋的偏誤與不足。曼恩指出,厭女情結乃是一敵意系統的展現,與其採用心理學解釋,更應詮釋為一種社會政治現象,方能尋求解決之道。當厭女結合了社會慣習,深植人心,往往難以察覺或對抗,本書則為「拆解厭女」提供了最關鍵的指引。 《厭女的資格》 最難解的父權模式從不在檯面上進行, 它是一套關於男性特權的潛規則,叫「我有資格」。 ╳ 醫療研究內的性別不正義|照護體系內的性別不正義|家務勞動裡的性別不正義 政治場域中的性別不正義|知識資格感的性別不正義|身體自主權的性別不正義 ╳ 被譽為「21世紀的西蒙‧波娃」、康乃爾大學哲學系副教授|凱特‧曼恩 繼近年最具突破性的女

性主義經典論著《不只是厭女》後,又一重磅新作 犀利剖析「男性資格」如何作為社會潛規則,全面打壓女性的應有權利! 陸品妃(清華大學人文社會學院學士班與通識教育中心兼任副教授)│審訂 劉亞蘭(真理大學人文與資訊學系副教授)│導讀 尤美女(前立委、人權律師)、王曉丹(政治大學法律系特聘教授)、方念萱(政治大學新聞系副教授)、成令方(高雄醫學大學性別研究所退休教授)、陳宜倩(世新大學性別研究所教授)、康庭瑜(政治大學傳播學院副教授)、游美惠(高雄師範大學性別教育研究所教授)、楊婉瑩(政治大學政治學系教授)│一致推薦(按姓氏筆畫排序) 在《不只是厭女》中,道德哲學家凱特‧曼恩大刀闊斧地為厭女

情結給出了一個前人未曾明確定義過的分析框架。而在新作《厭女的資格》裡,她則延續前書的論述骨幹,將觸角探入女人日常,不僅深入前作尚未提及的多重面向,並更進一步清晰描繪出厭女情結與其他壓迫體系交織運作的內在邏輯。透過不同領域的案例分析,曼恩犀利地指出在家務勞動、男人說教、性暴力與身體自主權等議題上,父權機制如何暗中運作,並造成實際壓迫。 醫療研究內的性別不正義▶▶▶醫藥實驗與醫學教育往往以男性生理為「基準」或「預設值」,女性病況則被歸類於「非典型」或「不正常」,導致女人更易錯過治療黃金期。 照護體系內的性別不正義▶▶▶早在社會化過程有可能讓男孩考慮到男性氣概、不願充分表達自身疼痛之前,人們就已經

比較認真地看待男性喊痛,遠勝過女性疼痛。人們也預設男人過少使用照護資源、暗示女人使用過多,在假設男人更能忍耐疼痛之餘,他們又比女人容易獲得止痛藥物。 家務勞動內的性別不正義▶▶▶據統計,在二○○○年,全職母親承擔家中三分之二的育兒責任,男性伴侶則負責餘下三分之一,而過去二十年間,這些數字毫無改變。此外多項研究發現,工時長的父親擁有負責更多育兒照護工作的妻子,但工時長的母親則擁有睡眠時間較長且花很多時間看電視的丈夫。 政治場域內的性別不正義▶▶▶人們往往假設,女性政治人物勢必缺少合群性格,亦即體貼、滋養關懷,與支持社會的品質。但是這類條件只會拿來要求女性政治人物,男性則可豁免。 知識資格感的性別

不正義▶▶▶即使在女人自身精通的領域,她也無法免於被男人說教;即使她身為該領域權威,仍無法完全掌握該主題的正當話語權,而且時常可能遭到外行人再三確認、質疑,甚至反駁。 身體自主權的性別不正義▶▶▶反墮胎和反跨性別運動的真實邏輯,都是對女人身體的管制。性,與生殖勞動,皆是女人應該付出的商品;與此相反,跨性別女人因為無法提供真正的商品或服務,所以並無資格將自己的身體呈現成女人樣貌。另外,透過「同理他心」這類想像投射,強暴犯罪往往被視為意外,或因女方酒精攝取過多所導致,有時甚至扭轉成男方才是受害者的情境。 在前作中,凱特‧曼恩把厭女情結看作父權社會裡的執法部門,用來規範、監督女性行為,並懲罰不符合

規範的女性。曼恩指出,這個執法機制建立在一個父權社會的基本原則上:男性作為取用者,女性則是付出者。父權社會裡的男性被認定為有「取用」的權利,理所當然可獲得來自女性的情感、注意力、性,以及打從內心發出的愛。 在《厭女的資格》裡,曼恩則將其論點持續延伸,把這種理所當然的心態稱為一種「資格感」。她進一步拋出問題,探究這份「資格感/理所當然的權利」的內涵:相對女性,男性有哪些資格?這些資格導致他們向女性取用了什麼?它們如何反映在個人與集體的行為和現象之上? 與此相關的問題也包括: ■ 反墮胎和反跨性別運動有何共通之處? ■ 為何在家庭裡很大程度上仍是女人負責「第二輪班」? ■ 為何某些特定

男人總能在性侵女人之後逍遙法外? ■ 為何男人說教(mansplaining) 如此屢見不爽 ? 繼《不只是厭女》一書後,凱特‧曼恩輔以更多的例子,更加細緻地說明男性特權和厭女情結如何在當代社會運作,尤其在看似男女平權的社會裡,為何這些不平等的性別規範和懲罰機制反而更積極穩定地運行。和《不只是厭女》相較,本書更專注於具體而豐富的實例之上,對前作做了更詳細的補充。曼恩援引事例來自於當代社會文化、新聞與政治事件,是女性主義者對於這個時代最立即也最強而有力的回應。

女性政治人物進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 世界微光看更多 http://act.setn.com/worldlight/

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲新聞HD直播 三立LIVE新聞 https://goo.gl/7FaFJW

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt

➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e

➲雲端秘檔揭秘辛解碼真相 https://goo.gl/vi3Gzd

➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e

#國際新聞 #國際局勢

舞蹈選秀節目商業模式與創意召喚-以《World of Dance》為例

為了解決女性政治人物 的問題,作者鄭淨予 這樣論述:

NBC電視台為美國三大電視台之一,NBC電視台旗下有許多數位匯流節目,《World of Dance》是一檔發展迅速的舞蹈和音樂娛樂品牌,也是YouTube上最大的舞蹈娛樂頻道,對於《World of Dance》的成功案例,本研究目的探討(1)舞蹈類型真人秀節目成功因素與其商業模式與(2)實境真人秀節目與閱聽人召喚類型。研究以召喚與創意七元素結合之論點,剖析閱聽人對被影像召喚歷程與創意七元素相關性,進而探討「創意召喚」意涵及發展脈絡。研究對象選擇世新大學傳播管理學系媒體行銷管理課程修課的學生進行個案分析,選取六位同學課堂報告內容進行文本分析。研究結果顯示《World of Dance》真人

秀舞蹈節目商業模式成功運用網路無國界特性提供全球舞者一個舞台,藉由競賽激發出節目多樣與豐富內容。學生觀賞《World of Dance》節目後在鏡頭空白召喚程度最高,對表演者在舞蹈的轉換及流暢性連結創意兩項最高。

女力告白:最危險的力量與被噤聲的歷史(典藏精裝版)

為了解決女性政治人物 的問題,作者MaryBeard 這樣論述:

身為女性,我很抱歉;生為女性,令人遺憾? 是什麼樣的歷史,讓女性一旦掌握權力,便注定握緊天生性別的原罪,和對命運的憤怒? 人人平等,難道永遠都會是天方夜譚? Wolfson History Prize得主、皇家藝術學院(Royal Academy of Arts)古典文學教授、 英國最受歡迎歷史學者瑪莉‧畢爾德,在《女力告白:最危險的力量與被噤聲的歷史》一書中, 精闢評論暗藏社會中以憤怒與正義偽裝的權力不平等。字字珠璣,語語直指關鍵。 ‧革命過後,醫生還是醫生,女性還是女性。 自19世紀末起,爭取權利與權力的西方女權運動歷經百年運作,造就了歷史上數項重大變

革。女性走向職場、步入政壇,自由上街頭闡述自身想法,但性別壁壘始終存在,且形式更多樣,以更幽微的方式潛藏在我們的日常生活中,甚至成為在無形中左右我們的認同、態度與姿態。 我們在思及醫生這個職業時,腦海中閃現的是男性;思及護理師時,往往下意識認為是女性。這讓人不禁懷疑,難道百年來的革命,是無效的嗎? ‧妳講得很好,但讓我們先看看在場的男性有沒有人要講相同的話。 瑪莉‧畢爾德在《女力告白》書中援引的例子遍及古今,從「在公開場合發聲」這個最根本的基礎,探討幾乎世界共通的厭女文化。她觀察女性的聲音在文學作品與歷史記事中被抹消的情況,指出希臘神話裡的女性角色往往會被

弄啞,而伊莉莎白女皇強調自身「雌雄同體」的著名演講,竟很有可能是後人竄改的結果。 身為歷史學者,瑪莉‧畢爾德自身飽嚐來自性別歧視的不懷好意。她更深刻地以自身經驗佐證,畫出厭女傳統如何延續到現代,指出就算是談論同一個主題,男性教授的說法觀眾會欣然接受,但女性教授卻會接到觀眾私訊「指導」她該如何講述同一件事。在政治上也是如此,民眾對男性政治人物有無盡的包容力,卻往往帶著譏誚的態度,期待女性政治人物在政治領域的失敗。 在功成名就一事上,性別難道是影響我們的最根本因素嗎? ‧身為女性,我很遺憾? 人人都有掌握自身命運的權力,不應該因性別、身分而有不

同。 瑪莉‧畢爾德問道:女性如果不被視為歸屬在權力架構中,那麼必須重新定義的,難道不是權力本身嗎? 國內各界強力推薦 V太太(性別部落客) 余宛如(立法委員、生態綠股份有限公司行銷總監) 李屏瑤(作家) 施舜翔(作家) 柯采岑/Audrey(吾思傳媒 女人迷主編) 徐珮芬(詩人) 康庭瑜(政治大學新聞系副教授、轉角國際專欄作家) 葉佳怡(作家) 蔡宜文(作家) 鍾文音(作家) 國際媒體一致推薦 一本現代的女權主義經典。──《觀察者報》 羅馬人當初要

是有瑪麗‧畢爾德和他們站在同一邊,他們的帝國必定可以存續至今。──《每日郵報》 她的話語總是鏗鏘有力又趣味盎然。──《衛報》 她的熱情無可壓抑,對於傳統慣例的不予理會也令人耳目一新。──《金融時報》

一位台灣客家女性的生命處境與流變:一種生命圖像式的反身敘說

為了解決女性政治人物 的問題,作者邱詩云 這樣論述:

研究由自身台灣客家女性的生命處境出發,探討人與世界的關係。藉著個人視角觀照生命腳本,世界的意義與生命的價值來自於個人在人生中的每一個抉擇所積累。社會文化與政經結構對於人的日常行動,展示了個人獨特的性格所 認定形成並且自我詮釋生命的價值與世界的意義。我們都是自己內心的回聲,在每一個創生的行動實踐裡,看見自己,也看見世界。

女性政治人物的網路口碑排行榜

-

#1.立法院全球資訊網-本屆立委

黨籍、選區、學(經)歷、最高畢業學歷源自各屆立法委員選舉公報登錄之內容。 當屆若各項資料變更,依立法院立法委員網頁簡介 ... 於 www.ly.gov.tw -

#2.億萬富豪的霸權 - Google 圖書結果

所以,政府手上能有多少張牌可以打,重要的男性與女性政治人物都十分清楚,只不過並不是所有人虛張聲勢的功夫都像我們的女總理那樣厲害。歐盟,如上面說過的,從一開始就是 ... 於 books.google.com.tw -

#3.政客性別歧視語言暴力從不分藍綠

過往也曾有多位綠營政治人物,公開使用有帶著強烈性別歧視的語言,讓 ... 政治人物會不知不覺流露出大男人主義,就連女性政治人物耳濡目染,習焉不 ... 於 www.chinatimes.com -

#4.台南藍議員攜女兒進議場爭議民進黨中央:向當事人致歉

林楚茵表示,同樣身為女性政治工作者,她感同身受,母親時常被預設是孩子的主要照顧者,這往往也導致女性在生育後,面臨事業和家庭,或者是兩頭燒的 ... 於 www.ctwant.com -

#5.民進黨娘子軍上陣怒嗆下架這些沙豬黨| 政治 - Newtalk新聞

不知道國民黨黨內女性政治人物是否不敢說話,不敢抗拒這些男性的語言,呼籲大家都應該要站出來,否則會成為下一個霸凌受害者。 李晏榕則說,美國前總統歐 ... 於 newtalk.tw -

#6.【女人想想】女性獨立參政的意義 - 勵馨基金會

此外,在媒體報導中,時常聽聞公眾人物會以性別歧視性的語言侮辱女性政治人物,政黨的提名策略和行銷手法也大言不慚的以女性外貌為訴求,大打所謂的 ... 於 www.goh.org.tw -

#7.東亞漫遊》女性政治人物該怎麼穿?:韓國國會的性別與世代議題

東亞漫遊》女性政治人物該怎麼穿?:韓國國會的性別與世代議題. 過去586世代在爭取民主化的過程中,相對忽略對於性別平等的努力;新世代除了接續這個 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#8.台灣女性參政遭遇挑戰:從性羞辱到婚育觀- BBC News 中文

女性政治人物 比例增加,聲量擴大。BBC中文訪問兩位年輕女性立法委員候選人,民進黨的賴品妤和國民黨的黃韻涵。兩位在競選過程中因個性、外貌、長相、 ... 於 www.bbc.com -

#9.政治人物top 50 | 7日聲量排行榜 - 網路溫度計

政治人物 的權力與責任巨大,他們在國外邦交、國內政策上的決策皆會左右人民生活,相對的其言行也會被放大檢視。DailyView網路口碑使用《KEYPO大數據關鍵引擎》, ... 於 dailyview.tw -

#10.戰爭與社會:理論、歷史、主體經驗 - 第 490 頁 - Google 圖書結果

筆者十分同意 Soh 站在女性主義人類學觀點,指出「慰安婦」現象、「慰安制度」的 ... 此外,儘管藍綠政治人物在不同時期、以不同形式參與過為「慰安婦」伸張正義的行動 ... 於 books.google.com.tw -

#11.臺灣民主季刊 - 政治大學

版印象報導其女性特質多於其議題立場,著墨於髮型、造型、家庭與小孩,以. 及質疑女性政治人物的能力。這些現象,也造成男女候選人在主流媒體中,必. 須訴諸不同的議題以及 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#12.台南民代歧視女性工作者帶小孩?林楚茵:已要求民進黨議員道歉

國民黨立委江啟臣表示,其實國外女性政治人物帶著孩子出席議會時有所聞,不只有媽媽會帶小孩上班、今年初在美國還成立「奶爸連線」,紐西蘭甚至有議長 ... 於 times.hinet.net -

#13.當個令人上癮的女人(而不是誰的另一半):巴黎女子讓人魂牽夢縈的祕密: L'amour a la parisienne

註:法國女性政治人物與律師,曾任法國衛生部長與歐洲議會議長。謹記在心若妳真的選擇放手,請刪掉所有訊息、照片,當然怪之處就在這—越糟的感情,越是需要犧牲奉獻, ... 於 books.google.com.tw -

#14.【新聞稿】「夠了!沙豬政客閉嘴!」下架性別歧視候選人

總統大選進入倒數一個月的白熱化階段,竟有男性政治人物ㄧ再以失格言論詆毀女性,甚至以「衰尾查某」、「不像女人的女性」、「女人拉票可以拉到房間」 ... 於 www.awakening.org.tw -

#15.性別,政治與媒體:報紙如何報導女性政治人物

接著歸納出媒體再現女性政治人物的主要方式,並從框架競爭的觀點發現媒體往往以符合主流價值觀---父權意識形態---的方式再現女性。研究方法上所採用的是質化的文本分析 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#16.縣市長候選人女力創新高細看30年來女選將如何煉成 - 中央社

每一列顯示一位女性政治人物當選民選公職並且在任的年份。 不同色調代表不同的選舉項目。 1991年以前的選舉不納入計算。 例如:這是蔡英文的民選 ... 於 www.cna.com.tw -

#17.不只是厭女:為什麼越「文明」的世界,厭女的力量越強大?拆解當今最精密的父權敘事

這項調查中的三位男性政治人物是約翰.馬侃(John McCain)、約翰.艾德華(John Edward)與魯迪.朱利安尼(Rudy Giuliani)。其中一名女性政治人物是伊莉莎白. 於 books.google.com.tw -

#18.台灣女性參政角色之侷限與突破:從陳玉珍、王婉諭、高嘉瑜為例

在社群媒體成為政治行銷新興管道的現在,強調連結性的社群網絡使政治人物經營自身形象的互動成為直接反映社會對於候選人想像與認同的空間。而在以陽剛為主流的選舉文化 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#19.穿着镣铐舞蹈:台湾政治新闻中的女性政治人物形象-手机知网

本文关注2016年台湾大选新闻报道中的女性政治人物形象,选取2016年台湾地区领导人选举参选者,民进党主席蔡英文、国民党籍候选人洪秀柱和国民党领导人副手候选人王如玄这 ... 於 wap.cnki.net -

#20.藍女性政治人物AI繪圖變身陳玉珍、劉美芳、白珮茹、洪佳君成 ...

最近「AI繪圖」在社群上火紅,只要上傳照片,就能讓每人秒變二次元的漫畫角色,因此大受年輕人歡迎。如今這股熱潮燒到政治圈,國民黨的四位女性政治人物新 ... 於 today.line.me -

#21.政治人物的性,成為公眾與媒體對於政客評價的一項重要指標

──當然上面兩個趨勢也存. 在於女性政治人物身上,所以我們也看到許多單身、重視外表視覺印象. 的台灣女性政治人物(如璩美鳳、陳文茜、鄭麗文等等)。 「青年」或「青春 ... 於 sex.ncu.edu.tw -

#22.現代鐵娘子:台灣女性參政

台灣女性已逐漸在傳統「男性」的國防領域嶄露頭角。圖為我國首位野戰部隊女主管丁良箴(左2)。 台灣驕傲:女性參政國際評比高. 近年來,世界各國女性政治人物崛起已成趨勢 ... 於 www.taiwanpanorama.com -

#23.台灣「九合一選舉」:女性參政創新高的背後

而女性政治人物的婚育觀、外表,也經常被公眾拿來作為評價其工作表現及能力的指標。 2008年,台灣現任總統蔡英文首次參選民進黨黨主席時,遭前總統府資政 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#24.十大政治領袖評比賴清德、侯友宜並列第一 - 東森新聞

調查結果顯示:副總統賴清德、新北市長侯友宜在32位政治人物中被看好度並列 ... 排名第四,為藍營人士入榜的第二名,更為十大中唯一的女性政治人物。 於 news.ebc.net.tw -

#25.Netflix《人選之人造浪者》台灣首部政治職人劇!謝盈萱 - ELLE

談及首次挑戰幕僚職人劇的準備過程,謝盈萱說道:「我的角色在劇中的定位還有一些議題上的討論,政治人物的身分又有點偏向另一種層面的公眾人物,所以 ... 於 www.elle.com -

#26.顛覆淨顏亮膚新概念日本狂銷神奇小黃瓶卸妝油霸氣登台

卸妝好麻煩,如果可以快速卸除彩妝髒污用什麼都可以」,一直以來卸妝都是女性們想略過的步驟,若臉部的洗卸過程成為令人享受的保養時光,將再美好不過 ... 於 tyenews.com -

#27.分類:臺灣女性政治人物 - Wikiwand

分類:臺灣女性政治人物. 維基媒體分類 / 維基百科,自由的 百科全書. 收錄臺灣從古至今從事政治的女性. 頁面分類 > 各種主題的頁面分類 > 按國家分類 > 各國人物 ... 於 www.wikiwand.com -

#28.(版權到期)女力時代: 改寫全球社會面貌的女性新興階級

改寫全球社會面貌的女性新興階級 艾莉森‧沃爾夫 邱慧菁 ... 如数侗协命曾舆姻站卦算成功的女性政治人物,例如,可参月· www . guide2womenleaders . com ... 於 books.google.com.tw -

#29.祖莱达:女性政治人物表现更好是时候让政治领导注入母性特质

(吉隆坡29日讯)刚宣布退出土著团结党的拿督祖莱达指出,实例显示女性政治人物的领导属性和有效性比男性政治人物更为优越,为此是时候让由男性主导的 ... 於 www.orientaldaily.com.my -

#30.中華傳播學會Chinese Communication Society

畢竟女性參與政治與選舉的人數日漸增多,但整體比例而言,女性政治人物與官員的比例仍然不高。造成這個現象的主要原因,不外乎是人們對女性候選人的性別刻版印象認知,以及 ... 於 ccstaiwan.org -

#31.女性政治人物的特別之處 - CAREhER

我們今天將從希拉蕊談起,不是要探討她的總統大選選情,而更是希望能拋出更多新的面向一起思考「女性政治人物」—畢竟自古以來大部份在歷史課本上以及活躍當代政治的 ... 於 careher.net -

#32.不只是厭女:女性政治人物,為何常被認為「不夠完美」?

康乃爾大學教授曼恩以希拉蕊柯林頓為例進行分析,發覺人們時常將自身的性別歧視與隱藏偏見,投射成女性政治人物的個人缺陷。當厭女結合了社會慣習, ... 於 www.twreporter.org -

#33.上一堂最生動的國際關係: 20部經典電影,告訴你世界原來是這個樣子

斯未現身 08女性政治參與:梅克爾與朴槿惠若 ... 並在媒體上與擁核人士相互激戰,讓她一舉成為全國知名的政治人物。 於 books.google.com.tw -

#34.女人的身體,全民的議事?在政治場域裡男人是標準

從最被大眾看見的「政壇女人」而言,女性政治人物從公到私領域,從政壇、媒體到民意,女人的身體不斷被放大為政治焦點,成為相互攻防的口水戰, ... 於 www.thenewslens.com -

#35.女性政治人物 - 風傳媒

ETtoday民調》10大政治領袖排行揭曉唯一女性是她2021-12-13 20:54:33再選一次還是她!瑞典首位女總理選上當天辭官,一週後再度當選2021-11-30 11:10:01《時代》2020 ... 於 www.storm.mg -

#36.日本國會性別比失衡女性在政壇舉步維艱- 新聞- Rti 中央廣播電臺

此外,日相岸田文雄日前公布的新內閣名單,20名成員中只有3名女性,顯示女性在日本政治領域的參與度令人憂心的低落; 女性政治人物更面臨層出不窮的性騷擾 ... 於 www.rti.org.tw -

#37.女總理為什麼不能熱舞?台灣政壇女性試圖刺破政治緊身衣

女性政治人物 ,因須面對可能的性別偏見及刻板印象等問題,在政壇上所要面對的困難及挫折,與男性政治人物相比又來得更多。圖為希拉蕊參加前美國國務卿歐布 ... 於 dq.yam.com -

#38.政治知識的性別差異:測量內容之探討 - 選舉研究

區分為女性政治人物、制度知識、以及總體政治知識題組,以迴歸模型. 針對性別間的政治知識差異進行分析。本文發現無論何種類型內容的政. 治知識題目,男性政治知識確實 ... 於 www.jestw.com -

#39.新聞報導中的性別再現政治 - 淡江大學機構典藏

國外學者在研究中發現媒體在報導女性政治人物的數量上和角度上和報導男性政治人物有顯著不同,且有對女性較不利的傾向。過去由於在台灣出任政治要角的女性 ... 於 tkuir.lib.tku.edu.tw -

#40.打開女政治家的衣櫃 - Harper's Bazaar

其實我們真正想看到的,是以身為女性為傲的女政治家,而不是把自己當男人在打拼的女扮男裝無性人。 於 www.harpersbazaar.com -

#41.女性政治人物| ICRT Blog

Posts about 女性政治人物written by Jane Lee. ... Posts tagged "女性政治人物". English in the News—Hold One's Feet to the Fire 施壓,逼迫. 於 www.icrt.com.tw -

#42.【時裝政治學】為甚麼女性政治人物要穿白衣?配色暗藏玄機...

白色代表純潔,當年亦有些說法表示,那些為了爭取選舉權而鬥爭的婦女們,她們認為穿上白衣,並能將自己呈現為純潔和女性化,更能獲得男性的尊重。另外, ... 於 www.hk01.com -

#43.【女政治人物】分類:臺灣女性政治人物-維基... +1 | 健康跟著走

女政治人物:分類:臺灣女性政治人物-維基...,此分類包含以下4個子分類,共4個。民.▻民主進步黨女黨員(78個頁面) ...,各國女性政治人物(24個分類).▻女同性戀政治 ... 於 tag.todohealth.com -

#44.中共20大倒茶水的女侍者都比女黨員多女性政治人物都去哪了?

毛澤東曾說,「女性能頂半邊天」。然而,至今沒有一名女性共黨黨員,能進入最高決策殿堂-中共政治局常委| 2022-10-22 14:22:00. 於 www.taiwannews.com.tw -

#45.除吳敦義罵母豬之外還有哪些政治人物歧視女性? - 今周刊

細數過往,政治人物針對女性發言失當的案例不勝枚舉,過去的「立院三寶」、美國總統川普,以及最讓人難忘的前教育部主任秘書莊國榮,在競選造勢場合 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#46.政治篇】亮眼的女性參政成績單之下,台灣政壇性平指數大盤點

已婚女性總是面臨家庭與個人職涯的抉擇,黃長玲直言,若是已有家庭的女性要參政,首先得有家庭的支持,但在男性政治人物身上,家庭支持更像是 ... 於 okapi.books.com.tw -

#47.分類:中華民國女性政治人物 - Wikipedia

本頁面收錄於中華民國從政的女性人物,1945年以後於中華民國台灣從政的女性亦可見Category:台灣女性政治人物。 子分類. 此分類包含以下10 個子分類,共10 個。 於 zh.wikipedia.org -

#48.被政治耽誤的漂亮寶貝!盤點各國最美的女性政治家-美女

的看妹實力,為各位精選了幾位漂亮的美女政治家。 ... 美女政客,在某西班牙網路媒體的線上票選中被選為「全球最美麗的女性政治人物」,相當了不起。 於 www.gq.com.tw -

#49.第二篇婦女政治參與政策劉毓秀壹

舉管道所產生的女性政治人物比例,始終在世界上保持不錯的紀錄。在民國八. 十六年彭婉如女士推動民進黨各類選舉名額女性保障四分之一後,更是一舉使. 於 www.iwomenweb.org.tw -

#50.性別、政治與媒體: 報紙如何報導女性政治人物

那麼在面對這一波. 女性參政者進入政治高層,對男性霸權在政治權力與利益上造成不小的威脅時,. 「媒體做為一重要的意識型態競爭場域,究竟會如何再現這些女性政治人物?」. 於 etd.lib.nsysu.edu.tw -

#51.未婚男女不希望與政治人物結婚第二春女生興致勃勃 - 台灣好新聞

未婚女性只有8位對男性政治人物好感,其他女性認為,男性政治人物刻板印象是對婚姻的不忠,伴侶間的性忠誠,政治人物更從婚姻問題變成公共問題,誠如 ... 於 www.taiwanhot.net -

#52.时代人物:各国女强人开辟女性政治新纪元 - 新浪新闻

男女平等的条款虽然写入了绝大多数国家的宪法,但在由220多个国家和地区组成的星球上,只有不到10%的政治实体由女性主导。活跃在政坛上的女性往往被称 ... 於 news.sina.com.cn -

#53.誤解、錯視與「陰性」參政首位女總統可能的歷史意義 - 苦勞網

臉書上多位關注社會、性別議題的意見領袖相繼就「女性政治人物成為國家領導人」這點表示激賞,認為這無論如何都是台灣「性別平權」的里程碑:「不必 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#54.妳很好,但還不夠好(下):為何女性政治人物注定「失敗」?

當投身政治領域的女性表現出太多女性特質時,會被看作缺乏氣魄,但一旦她們變得「強勢」,又很容易被視為「冷血無情」,因為她們不符合社會預期的女性 ... 於 opinion.udn.com -

#55.捷克眾議長艾達莫娃訪立院獲贈榮譽獎章承諾「與台灣同舟共濟」

政治. 2023.03.28 13:18 臺北時間 ... 艾達莫娃是台灣第一位獲贈此榮譽的非邦交國女性議長,也是第一位在台灣立法院議長演說的非邦交國女性議長。 隨後艾達莫娃 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#56.人權之基本原理 - 第 150 頁 - Google 圖書結果

世界各國幾乎沒有例外,都是由男性在支配女性,這種男尊女卑的差別只是程度的 ... 39 先進各國並未採取女性保障名額制度,這種僅對女性政治人物的保障與一般女性政治地位 ... 於 books.google.com.tw -

#57.台南民代歧視女性工作者帶小孩?林楚茵:已要求民進黨議員道歉

國民黨立委江啟臣表示,其實國外女性政治人物帶著孩子出席議會時有所聞,不只有媽媽會帶小孩上班、今年初在美國還成立「奶爸連線」,紐西蘭甚至有議長 ... 於 cnews.com.tw -

#58.外媒分析整理假消息“厌女”致女政治家频受攻击 - 星洲日报

国外有媒体整理出近年来女性政治人物频频受到恶意攻击,并将之归类成厌女情绪所引发的一系列歧视与诽谤的报道。 ADVERTISEMENT. 传乌第一夫人度假假图. 据 ... 於 www.sinchew.com.my -

#59.女性政治人物| pourquoi 報呱

女性政治人物 · 泰國社運人士遊說主要反對黨廢除《冒犯君主法》 決戰五月國會大選 · 【蕭良嶼】高虹安:就像地上的一灘污泥 · 僅45天! · 裴洛西訪台》美國支持活躍民主台灣的 ... 於 www.pourquoi.tw -

#60.女性也可以很強大!8個政治女強人:美國副總統賀錦麗 - Wazaiii

女性 也可以很強大!8個政治女強人:美國副總統賀錦麗、紐西蘭總理潔辛達、芬蘭總理馬林...追求理想時也成為她人的燈塔 · 我對「政治」這兩個字最初的印象 ... 於 www.wazaiii.com -

#61.【投書】自己錯了還怪人—政治圈的厭女情結

政治圈是厭女情節的重要場域,除了未婚的女性政治人物飽受冷嘲熱諷外,已婚的女性政治人物也往往被迫接受社會輿論的性別挑戰。 於 www.civilmedia.tw -

#62.女性政治人物能力真的比較差? - 菜市場政治學

女性政治人物 能力較差? 政黨輪替之際,新內閣的成員已大致底定。名單一出,嚴重性別失衡馬上成為社會關注焦點。行政院的解釋是,內閣成員的組成沒有 ... 於 whogovernstw.org -

#63.性別主流化中的女性政治賦權 - 社區發展季刊

性別主流化中的女性政治賦權. 2016年與2020年蔡英文總統的新內閣女性比例皆受到婦女團體的抗議,特別是2020年就職時內閣女性比例僅占存4.76%,倒退回30年前臺灣,跟 ... 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#64.閻紀宇專欄:她們為什麼急流勇退?女性政治人物的「下台」哲學

女性政治人物 往往更能夠體認自身的侷限性,能爭奪也能放手,不怕揭示自身的脆弱與不足,不以退卻為恥辱。「從上任的那一刻開始,我就相信若想做好這份 ... 於 www.sehseh.world -

#65.女性政治人物相關新聞懶人包, 照片, 影片, 報導, 資訊及訊息-第1頁 ...

女性政治人物 相關新聞懶人包, 照片, 影片, 報導, 資訊及訊息。 ... 如果單單是女性可以擔任民選總統的事實,好像也不能代表一個國家的人民多有性別意識,一個國家的 ... 於 www.ettoday.net -

#66.2021全球最有權勢女性蔡總統第9 翁履中- 政治 - TVBS新聞

... 因為在全球變局當中女性政治人物扮演越來越重要的角色,尤其在過去這一兩年裡面受到疫情影響,在控制疫情表現比較好的政治人物排名就會往上串, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#67.2022年美国侵犯人权报告 - 中国政府网

自诩“人权卫士”的美国,金钱政治、种族歧视、枪支泛滥、警察暴力、贫富分化等 ... 高层政治人物可以提前接触到许多敏感信息,并借以捞取金钱利益。 於 www.gov.cn -

#68.社群仇女言論多美女政要籲抵制 - 台灣醒報

女性政治人物 容易受到具有歧視、羞辱性及暴力威脅等言論針對。圖為斯貝爾(左1)與裴洛西(左3)等人出席一場會議。(photo by網路截圖). 於 anntw.com -

#69.女性政治人物媒體形象之政治漫畫分析* - nhuir - 南華大學

2. 政治漫畫在形塑女性政治人物的媒體形象時,存在哪些建構類型? 參、理論與文獻. 符號領域. John Hartley (1996)使用「媒介領域」(mediasphere) ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#70.女性政治人物媒體形象之政治漫畫分析

本文分析國內兩位女性政治人物呂秀蓮與陳文茜的政治漫畫,政治漫畫使用的圖像語言,是易於理解的視覺符號加上簡單的文字旁白,不需要特意附加太多的注解就能使觀者 ... 於 www.airitilibrary.com -

#71.政治意志與社會資本對性別平等機制的影響 - 女學學誌

關鍵詞:性平會、性別平等政策機制、國家女性主義、婦女運動、同. 志運動、女性主義官僚 ... 菊是比較肥的韓國瑜」,這種貶抑女性政治人物身體外貌的言詞(楊. 於 jwgs.psc.ntu.edu.tw -

#72.2019 女性政治人物金句盤點:只會攻擊性別 - 女人迷

我們盤點8 位臺灣女性政治人物的語錄,分別是成令方、林穎孟、范雲、洪慈庸、黃捷、蔡英文、鄧惠文與賴品妤,皆取材自其2019 年在facebook 粉絲專頁上 ... 於 womany.net -

#73.2018年最具影響力的十大女性政治家 - 每日頭條

作為芬蘭的第一位女總統,她也成為了最具影響力的女性政治家。 ... 總理,並被認為是世界上最具影響力的人物之一,她是全球最具權威的國家元首之一。 於 kknews.cc -

#74.女性政治人物連說話都得比較小心? - 天下雜誌

訪談者很少會問男性,身為男性政治人物的想法,或是如何扮演好丈夫或父親等角色。女性領導者常常得面對這類問題,而且那可能是個陷阱。有意角逐英國首相的 ... 於 www.cw.com.tw -

#75.15 蔡英文:女性從政增加提高民眾對政治人物的信任度

蔡英文:女性從政增加提高民眾對政治人物的信任度. ※轉載自本校新聞中心電子報. 男女有別,但是權力無異,成功大學性別平. 等教育委員會邀請財團法人小英教育基金會董. 於 stud.adm.ncku.edu.tw -

#76.蔡宜文專欄|每個成功的政治人物,背後都要有個「夫人」?談 ...

在預設異性戀的前提之下,女人與政治的關係是成為夫人,即使在當代有許多女性政治人物,他們要不是必須要犧牲自己的家庭生活,不然就是像洪慈庸一般, ... 於 www.taisounds.com -

#77.小池百合子能成為「日本蔡英文」嗎?東京女帝想問鼎首相大位

以男性為主導的日本政壇,小池百合子這號人物可謂特例中的特例。幾乎每次選舉都會因為性別 ... 可見日本政治圈幾乎難以容下女性。而小池百合子,過去 ... 於 buzzorange.com -

#78.捷克议长:任何时候捷克与台湾同舟共济 - 联合早报

... 指出,阿达莫娃是第一名在台湾立法院议场发表演说的非邦交国女性议长,她的到访具有更深刻的意义。 ... 26年来首位德国部长来访欧美政治人物掀访. 於 m.kzaobao.com -

#79.內政部全球資訊網-中文網

112-02-27二二八政治受難者之戶口名簿不會登載不名譽文字 ... 人,110年為68人,111年為72人;以性別區分,109年女性回復國籍者為47人,110年為42人,111年為43人,相. 於 www.moi.gov.tw -

#80.女性與參政- 民進黨的黨務系統概況

在女性政治人物被成功的塑造成弱勢代言人的今日,我們期望社會大眾肯定部分女性政治人物致力於打破社會不公、不義的努力。也期勉所有的女性政治人物,不應甘願淪為父權社會 ... 於 taiwan.yam.org.tw -

#81.101歲接受新職位、工作到人生最後一天!加拿大傳奇市長 ...

編按:加拿大傳奇政治人物密西沙加市前市長海瑟. ... 作為一個職業婦女,在過去女性從政尚未成為主流的年代,她也曾遭到對手暗指女性是否有妥善管理 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#82.台灣婦女運動與女性參政的相輔相成黃長玲:去撼動父權體制的 ...

台大政治系教授黃長玲於本月20日應世新新聞所的邀請,以婦女運動與婦女 ... 關於台灣女性參政的現況,黃長玲提到女性政治人物是否替女性代言、推出的 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#84.台灣女性參政比例亞洲第一日媒來取經越洋訪問林楚茵| 政治

甫落幕的日本眾議院大選,其中當選的女性眾議員只佔總席次9.7%, ... 雖然是句玩笑話,但同時也彰顯出台灣社會對政治人物是真正的「選賢與能」,已與 ... 於 www.setn.com -

#85.女力時代|女性政治人物比例增基層村里長卻只有17% - YouTube

... 女性立委比例和女性議員的比例都有百分之30到40左右,但村里長卻只有百分之16.6,可見基層的女性政治人物比例嚴重偏低,詳細的情況帶您來了解。 於 www.youtube.com -

#86.女性改寫世界政治| 葛翰勳 - 遠見雜誌

在選舉場子裡,她不像傳統民進黨的政治人物一般激情喊話,講話總是慢條斯理,甚至被笑稱是教授在上課。 蔡英文的性格也像朴槿惠,用女性的堅毅,一肩 ... 於 www.gvm.com.tw -

#87.菜市場政治學專題【女性政治人物能力真的比較差?】 顏維婷

菜市場政治學專題【女性政治人物能力真的比較差?】 ◎顏維婷/俄亥俄州大政治學博士候選人... 於 hi-in.facebook.com -

#88.郑永年:男人世界里的女性政治人物 - 爱思想

亚洲一直被视为政治上极端保守的,但自民主化以来,很多女性政治人物如雨后春笋般地涌现出来,韩国前总统朴槿惠、缅甸的国务资政(实际上的总统)翁山 ... 於 www.aisixiang.com -

#89.亚太可持续发展论坛:各国亟需在重重危机中挽救可持续发展目标

越南的女性正在晒制鱼干。 妇女署越南办事处/Nguyen ... 论坛上提出的建议将提交给今年晚些时候将要举行的全球高级别政治论坛和可持续发展目标峰会。 於 news.un.org -

#90.女性候選人在哪裡可獲得較多選票?派系、政治世家和政黨之外 ...

在多元民主的理想下,更多女性投入政治領域,讓女性生命經驗成為決策 ... 的國防軍事議題或者國家發展規劃,則較少被視為女性政治人物的處理範疇。 於 twstreetcorner.org -

#91.蔡英文與台灣年度女性政治人物 - New Bloom Magazine

關於這點,我們早該從八零年代的柴契爾夫人上到一課,更別說那些晚近有權勢的右翼女性政治人物,像是梅克爾、法國的瑪琳勒朋、朴槿惠、及台灣的洪秀柱。 於 newbloommag.net