奧運2028的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JimVance寫的 科學化跑步功率訓練 徹底了解功率計關鍵數據,規劃最佳訓練及恢復期,突破自我極限 可以從中找到所需的評價。

另外網站網球之王獨缺奧運金牌!教頭曝喬科維奇終極目標也說明:他的教練伊凡尼塞維奇(Goran Ivanisevic)透露至少戰到2028年洛杉磯奧運。 伊凡尼塞維奇表示:「喬科維奇計畫參加2028年在洛杉磯舉行的奧運,假如他 ...

國立政治大學 國際經營管理英語碩士學位學程(IMBA) 冷則剛所指導 徐坦諾的 奧林匹克大會與城市轉型: 2008年北京與2012年倫敦奧運之比較研究 (2021),提出奧運2028關鍵因素是什麼,來自於奧運傳奇、都市發展、都市轉型、永續。

而第二篇論文世新大學 廣播電視電影學研究所(含碩專班) 蔡念中、葉基固所指導 許興中的 紀錄片《冠軍的滋味》之創作論述 (2021),提出因為有 冠軍的滋味、世新大學啦啦隊、競技啦啦隊、教練的領導行為、團隊凝聚力的重點而找出了 奧運2028的解答。

最後網站洛杉磯奧運提9種選辦運動棒、壘球入列明年確認則補充:2028 年夏季奧運主辦城市洛杉磯已向IOC(International Olympic Committee,國際奧林匹克委員會)提交9種選辦運動,分別是棒/壘球、霹靂舞、板球、腰旗 ...

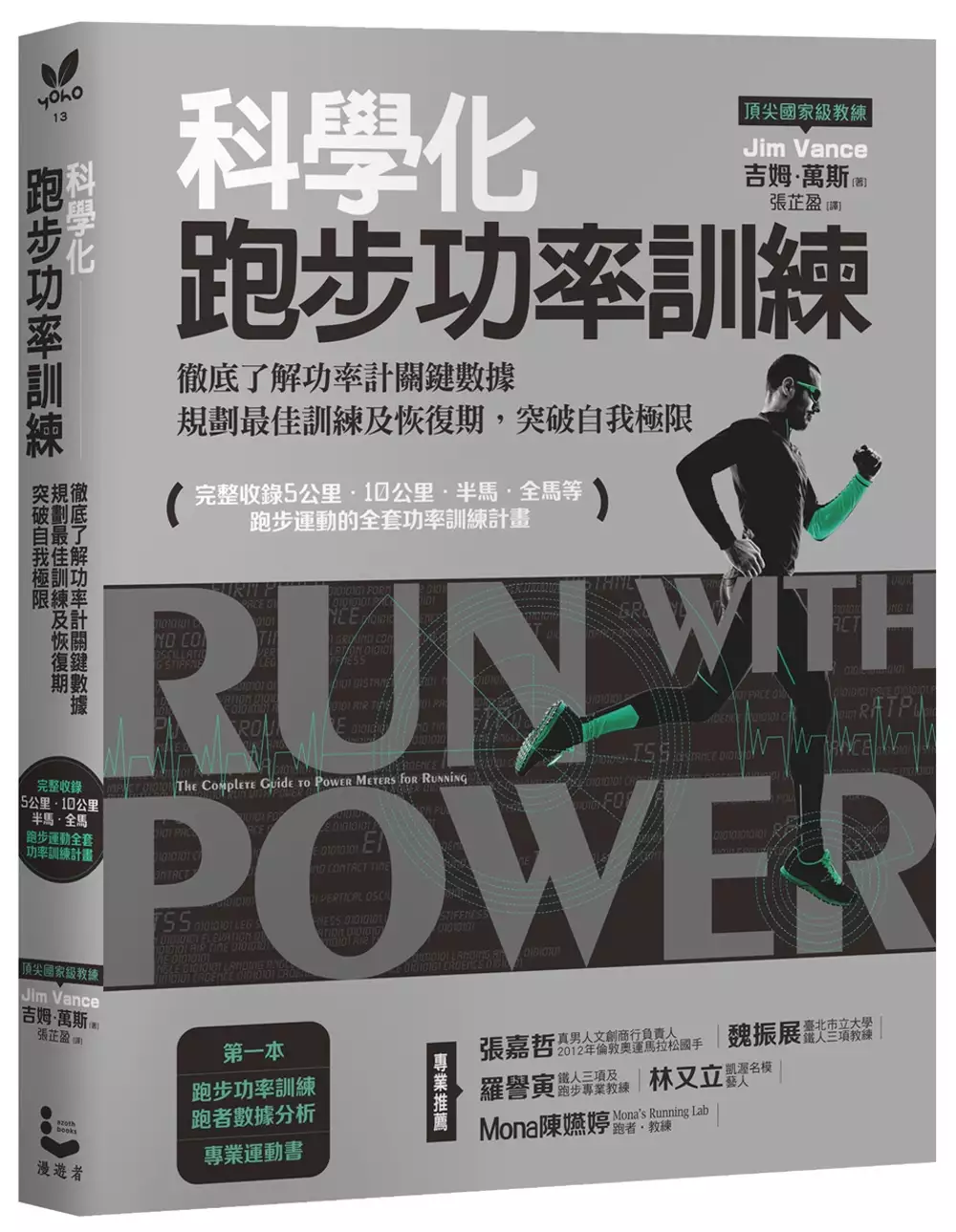

科學化跑步功率訓練 徹底了解功率計關鍵數據,規劃最佳訓練及恢復期,突破自我極限

為了解決奧運2028 的問題,作者JimVance 這樣論述:

跑步新革命! 使用跑步功率計,發現跑得更快更好的自己 第一本跑步功率訓練+跑者數據分析的專業運動書 全球頂尖運動選手、教練、專業媒體一致推崇的「跑步功率訓練指南」 熱愛跑步的你,是否有以下狀況: ●明明感覺跑得很不錯,成績卻沒有進步 ●已經訓練一段時間,仍然無法突破瓶頸 ●找不出自己跑步會受傷的原因…… 現在劃時代的科技產品誕生了──跑步功率計,讓你更精準地量測數據,明確量化跑步時的身體狀態,透過科學化的數據分析告訴你事實,不再只是憑感覺或過去經驗來做訓練及準備比賽。不管是五公里的賽事或到馬拉松比賽,功率計都可以讓你跑得更快、更順暢、更聰明、更有競爭力。

有了跑步功率計,你可以控制自己的訓練和比賽,全面改善你的跑步成績! 在跑步界,碼錶像是老式打字機,心率器相當於舊款桌上型電腦,GPS錶則像第一代折疊式手機。「跑步功率計」的出現,就像是筆電、平板電腦、智慧型手機集大成之作。你當然能用桌上型電腦完成工作,但如果把筆電、平板電腦、智慧型手機加進來會更有效率。 無論是5公里、10公里長跑,還是超級馬拉松,使用功率計將排除訓練中的不確定因素。當你知道自己的關鍵數字對於訓練、比賽和整個賽季規劃的意義時,你就能成為更快、更強、更高效的跑者,甚至超越以往的表現! 透過本書作者、也是頂尖國家級教練吉姆.萬斯的指導,讓你掌握並分析跑步功率計所

蒐集的關鍵數據,在這一季就轉化成驚人的表現。你會學到超強的訓練祕密,包括功率區間、效率因子、作功速率、閾值功率等概念,還會學到瓦特如何轉換成速度、如何監控恢復期、如何為賽事進行精準訓練及減量,並應用在日常訓練中,建立自己的運動強項與改善弱點,以便找到你想要的速度,締造跑步佳績! 【完整收錄5公里、10公里、半馬、全馬等跑步運動的全套功率訓練計畫】 跑步功率計能幫助跑者: .客觀測量自己的體能與技術 .精準監控訓練、比賽過程的身體狀況 .確保適當的訓練強度與恢復能力 .進行有效且不浪費體力的暖身 .分析數據以打造最佳訓練及比賽計畫 .了解到什麼樣的跑姿最有效率

、最適合自己 國外運動媒體、專業教練盛讚: 「隨著更進階的跑步科技出現,對於早期採用者來說,能在競賽中再更上一層樓的機會也大幅提高了。跑步功率計就是最新的例子。這個工具很複雜,但卻很有機會提升跑者表現。吉姆.萬斯是能幫助你了解如何用功率跑步的不二人選。我曾經跟吉姆密切工作近十年,他是我所認識最厲害的幾位教練之一。對於那些想要再更上一層樓的跑者,我非常推薦這本《科學化跑步功率訓練》。」——喬.弗里爾(Joe Friel),「訓練聖經」(TrainingBible Coaching)創辦人、TrainingPeaks共同創辦人、《鐵人三項訓練聖經》(The Triathlete’s

Training Bible)及《功率計手冊》(The Power Meter Handbook)作者 「功率可能是跑者最終極的訓練指標。跑步功率計這項突破可能顛覆這個領域。」——《競爭者雜誌》(Competitor magazine) 「追蹤瓦特是一個啟發。功率是唯一的回饋……極其簡單又能執行……是能幫助進步的最佳工具。」——《連線雜誌》(Wired) 「功率計將帶來跑步界下一波革命」——克雷格.亞歷山大(Craig Alexander),鐵人世界冠軍賽五屆冠軍 「跑步功率是能幫助所有跑者了解跑步中各個重要面向的簡單指標——表現、跑姿、效率。」——丹尼.艾布沙

爾(Danny Abshire),牛頓跑鞋(Newton Running)創辦人、《自然跑步法》(Natural Running)一書作者 「功率計改變了自行車手訓練的方式。對跑步也會帶來同樣的改變。」——艾倫.利姆(Allen Lim),頂尖自行車教練及Skratch Labs公司共同創辦人 「利用功率進行跑步訓練這項藝術和科學,還在起步的階段,但在這本首度詳述這個主題的書中,吉姆.萬斯教練將相關全部都介紹了……這本書篇幅共352頁,能為習慣使用科技工具的跑者帶來新的洞見,突破現有表現,內容適用於各種程度的跑者。」——《競爭者》(Competitor) 「我非常推薦吉

姆.萬斯的新書《科學化跑步功率訓練》。知識就是力量,而功率這股力量將為我們跑步的方式帶來革命性的變化。」——珍妮.哈菲爾德(Jenny Hadfield)教練,共同著有《給你的跑步攻略》(Running for Mortals)和《給你的馬拉松攻略》(Marathoning for Mortals) 「這本書介紹了使用功率計實際上需要的數據,以及如何分析數據讓自己跑得更快。」——《LAVA雜誌》(LAVA magazine) 「第一本也是唯一一本完整介紹穿戴式功率計的書。萬斯介紹了主要的指標、這些指標的意義、如何用功率訓練和比賽、如何改善效率……如果你對功率有興趣,萬斯已經準備

好讓你變成功率訓練的信徒。」——《鐵人三項運動員雜誌》(Triathlete magazine) 「這本書能幫你達成跑得更快的目標。」——Sporttracks.mobi 「用功率訓練是我能在自行車賽成功的關鍵。跑步也能使用功率訓練,將改變所有的遊戲規則。」——瑪莉.貝絲.艾利斯(Mary Beth Ellis),八屆鐵人賽冠軍 「看來未來已經到來,跑步功率計將能讓訓練方式的發展再調快數十年。」——德克.弗里爾(Dirk Friel),TrainingPeaks共同創辦人 「跑步的終極目標就是要找到這樣一個要素,能夠用單位測量跑步的功率。」——鮑比.麥基(Bob

by McGee),頂尖跑步教練、著有《跑者與鐵人三項運動員的跑步訓練》(Run Workouts for Runners and Triathletes) 「《科學化跑步功率訓練》回答了鐵人三項運動員在使用功率計及跑步時會遇到的所有問題。其詳盡的介紹中回答了所有問題,對於想要在鐵人賽最後一段徹底發揮潛能的鐵人三項運動員而言,這本書非常值得一讀。」——《加拿大鐵人三項雜誌》(Triathlon Magazine Canada) 「跑步功率計數據的未來潛力無可置疑。不認同的人只是在重蹈過往覆轍,就像是15年前也有人認為自行車功率計永遠都流行不起來。」——DC Rainmaker

「長期以來,自行車手使用功率計評估他們的運動狀況,不會受到器材或地形限制。但跑者仰賴配速,這個指標無法告訴你運動當下的狀況,只能知道最終結果。跑者也仰賴心率,這項指標也有各種問題,不僅是落後指標,還會受到外在變項影響,像是早上喝了多少咖啡。」——《跑者世界》(Runner’s World) ★專業推薦: 真男人文創商行負責人、2012年倫敦奧運馬拉松國手/張嘉哲 臺北市立大學鐵人三項教練/魏振展 凱渥名模藝人/林又立 鐵人三項及跑步專業教練/羅譽寅

Mona’s Running Lab跑者、教練/Mona陳嬿婷

奧運2028進入發燒排行的影片

為什麼明知辦奧運會慘賠

還是一堆國家搶著要辦?

看完影片後你就會明白囉~

本節目贊助商聯絡資訊

火焰騎士網 http://www.gmuc123.com

小額贊助安撫蒟嫂 https://p.ecpay.com.tw/E2494

奧林匹克大會與城市轉型: 2008年北京與2012年倫敦奧運之比較研究

為了解決奧運2028 的問題,作者徐坦諾 這樣論述:

Sports mega-events are deeply rooted in modern societies, from FIFA World Cups to Olympic Games. These events are more than the sports competitions they deliver. They create a substantial impact on host cities, countries, and societies by changing people's urban landscape and behavior. Furthermore,

the dimensions of such events are ever-growing, and a rethinking of hosting the Olympics has led to the establishment of legacy planning policies required by the IOC. Throughout a comparative case study of the Olympic Games in Beijing and London, 2008 and 2012, this thesis shows that implementing t

his new procedure changed the sustainable legacy outcome with a particular focus on urban development and sustainability. Moreover, Beijing 2008 and London 2012 are analyzed with a mixed-method approach, combining and comparing qualitative and quantitative results of content analysis and further ana

lyzing the sustainable impact of the Olympic legacy in the form of a linear regression model. All models are based on the following dimensions analyzed: urban development, environmental enhancement, policy and governance, human development, intellectual property, and social development.The combined

results clearly show that both host cities, Beijing and London, created a long-lasting legacy for their cities and people. However, a clear difference is visible when legacy factors are further analyzed, then the legacy of London 2012 is more sustainable than the one of Beijing 2008. The underlying

rationale for hosting Olympic Games in Beijing is fundamentally different from the one in London. China wanted to take a new role by hosting the Olympics and creating a new sports and infrastructure construction movement. In contrast, London intended to upgrade its old and not well-developed neighbo

rhoods.

紀錄片《冠軍的滋味》之創作論述

為了解決奧運2028 的問題,作者許興中 這樣論述:

《冠軍的滋味》這部紀錄片運用觀察式的手法,記錄大學競技啦啦隊盛事,跟隨這群莘莘學子和教練,看待他們長期辛勤苦練只為追求人生巔峰的旅程。在將近37分鐘的影片內容裡帶領觀眾見證他們再度挑戰寶座時,所面臨的各種難題。記錄邁向賽事的辛勤苦練是主線劇情,支線就是這群學生們在比賽來臨前,在心理壓力下如何提升心理素質。創作研究者前後歷經了四年的時間,在實際完成紀錄片拍攝工作後,了解他們能一直奪冠的原因,分別是:他們長期辛苦的練習,也因不斷的練習而養成彼此間的默契,更重要是他們有個「虎媽」的教練,因此文獻上我們從「教練的領導行為」與「團隊凝聚力」分別來探討。《冠軍的滋味》這支紀錄片從開始構思到作品的完成,期

間透過無數次鏡頭跟拍採訪,創作研究者始終做一個忠實的記錄者,不加入任何想像或預設立場,只在最後遴選紀錄片素材時,才以觀察者的角度進行後製剪輯,僅此希望藉由這支紀錄片,讓社會大眾更重視臺灣啦啦隊的發展與前景。

奧運2028的網路口碑排行榜

-

#1.2024、2028奧運主辦確定交給巴黎、洛杉磯

國際奧會(IOC)1日宣佈,2028年夏季奧運以及帕運確定由洛杉磯主辦,2024年夏季奧運則交給巴黎負責。 國際奧會日前史無前例,同時通過讓巴黎以及洛杉磯兩大城市獲得2024、 ... 於 www.bg3.co -

#2.美網/約克維奇沒有退休打算教練:可能打2028年洛杉磯奧運

... 2028洛杉磯奧運。(Getty Images). 塞爾維亞球王約克維奇(Novak Djokovic)在美國網球公開賽奪下生涯第24座大滿貫冠軍,他的教練伊凡尼塞維奇(Goran ... 於 www.worldjournal.com -

#3.網球之王獨缺奧運金牌!教頭曝喬科維奇終極目標

他的教練伊凡尼塞維奇(Goran Ivanisevic)透露至少戰到2028年洛杉磯奧運。 伊凡尼塞維奇表示:「喬科維奇計畫參加2028年在洛杉磯舉行的奧運,假如他 ... 於 ctinews.com -

#4.洛杉磯奧運提9種選辦運動棒、壘球入列明年確認

2028 年夏季奧運主辦城市洛杉磯已向IOC(International Olympic Committee,國際奧林匹克委員會)提交9種選辦運動,分別是棒/壘球、霹靂舞、板球、腰旗 ... 於 tsna.com -

#5.奧運2028的推薦與評價,FACEBOOK - 最新趨勢觀測站

關於奧運2028 在蒟蒻講幹話Youtube 的最讚貼文. 關於奧運2028 在[新聞] 全中運》「最強國中生」當之無愧! - 看板Gossiping 的評價; 關於奧運2028 ... 於 tiding.mediatagtw.com -

#6.世界棒壘總會拚2028年起每屆奧運打棒壘

世界棒壘總會(WBSC)本週舉行線上執委會,主席法卡利發表戰略計畫,目標從2028年洛杉磯奧運開始,確保每一屆奧林匹克運動會都有棒壘。 於 www.4gtv.tv -

#7.VOGUE TAIWAN:國際中文版 2019年12月 - 第 82 頁 - Google 圖書結果

... 2028年。澀谷的未來預想圖澀谷的再開發計畫將持續到2028年,其中2020年更是在規劃中期的重要階段。像是Line Cube Shibuya(澀谷公會堂)在19年10月改裝完成,將1964年的奧運 ... 於 books.google.com.tw -

#8.國際奧委會將同時宣布2024和2028年的奧運主辦城市

國際奧委會星期二宣布,將同時宣布2024年和2028年夏季奧運會的主辦城市,這就意味著法國巴黎和美國洛杉磯都會中標。這兩個城市為爭辦奧運大力遊說。 於 www.voacantonese.com -

#9.獲2028奧運主辦權洛杉磯點聖火慶祝

洛杉磯週日(9月17日)舉行奧運聖火點火儀式,以慶祝該市獲得2028夏季奧運會主辦權。 慶祝活動週日在洛杉磯紀念體育館舉行。1960年奧運會十項全能金牌 ... 於 www.ntdtv.com -

#10.巴黎辦2024年奧運2028年奧運洛城接棒

早前,洛杉磯在衡量過經濟效益後,認為在後一屆主辦奧運更好,所以宣布改為申請主辦2028年奧運。國際奧林匹克委員會在今年7月決定一次過公布連續兩屆的奧運主辦國,最終於 ... 於 www.exmoo.com -

#11.2028洛杉磯奧運恐無舉重、拳擊、現代五項

國際奧會9日表示,已討論在2028年洛杉磯夏季奧運以滑板、運動攀登與衝浪,取代舉重、拳擊和現代五項。(擷自中央社). 國際奧林匹克委員會(IOC)9日 ... 於 www.penghutimes.com -

#12.拳擊及舉重擬被剔出2028年洛杉磯奧運

2028 洛杉磯奧運,早前已開始籌備工作,最近洛杉磯向奧運委會提交項目清單,包括28個建議舉行的項目,當中包括於東京奧運甚為成功的滑板、運動攀岩, ... 於 fitz.hk -

#13.边学边用:华语听说教材(三) - 第 144 頁 - Google 圖書結果

... 2028年奥运会的,只有美国洛杉矶。(T / F) 3 举办奥运会对首尔有好处,但对巴塞罗那 ... 奧運馬術比賽和東亞運動會。這些大型比賽的成功為香港帶來了舉辦大型國際體育賽事 ... 於 books.google.com.tw -

#14.毆打馬匹被質疑2028奧運現代五項將取消馬術

在今年東京奧運賽場上,史勒(Annika Schleu)在馬術比賽因抽中的馬「聖男孩」(Saint Boy)不願跳過柵欄,教練蕾絲娜(Kim Raisner)因此對馬匹出拳, ... 於 www.merit-times.com -

#15.國際奧委會警告3項目或剔出2028奧運

國際奧委會上周四(9日)在瑞士日內瓦總部舉行會議,並向拳擊、舉重以及現代五項等3個奧運項目作出警告,指若不作出修正,將會被剔出於2028年的洛杉磯 ... 於 www.am730.com.hk -

#16.奧運史上首個動態會徽誕生!2028年奧運和殘奧會會徽發布

在接下來的八年中,「LA28」將與社區共同撰寫更多故事,展示人類的多元化和追求未來的夢想。 奧運史上首個動態會徽誕生! 2028年奧運和殘奧會會徽. 奧運 ... 於 www.brandinlabs.com -

#17.市政新聞-舞動精彩!舞林高手決戰台中盃街舞大賽

... 奧運的選手來自台中。 運動局指出,市府重視街舞運動,各級學校均可見相關社團成立,顯示年輕朋友對於街舞文化的熱情投入與付出,感謝所有熱愛街舞 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#18.2028年洛杉磯奧運會_百度百科

2028 年洛杉磯奧運會,即第34屆夏季奧林匹克運動會(英語:Games of the XXXIV Olympiad)。2017年9月13日,托馬斯·巴赫宣佈2028年奧林匹克運動會的主辦城市是洛杉磯。 於 baike.baidu.hk -

#19.2028年夏季奧林匹克運動會

第三十四屆夏季奧林匹克運動會(英語:the Games of the XXXIV Olympiad,法語:les Jeux de la XXXIV e Olympiade),一般稱為LA28或2028洛杉磯奧運,將於2028年7月14 ... 於 zh.wikipedia.org -

#20.體育署啟動黃金計畫2.0 超前部署2028奧運| 運動

教育部次長、體育署代理署長林騰蛟今天公開表示,體育署1月啟動黃金計畫2.0,協助菁英選手備戰2024巴黎奧運,並超前部署、提前培訓2028洛杉磯奧運潛力 ... 於 www.cna.com.tw -

#21.奧運》棒球有望再重返奧運!2028年洛城提9種選辦賽事

棒球有望在2028年重返奧運!主辦城市洛杉磯已向國際奧會(IOC)提交9種選辦賽事,包括去年東京奧運登場的棒壘球,以及霹靂舞、板球、腰旗美式足球、 ... 於 sports.ltn.com.tw -

#22.Billie Eilish怪奇比莉親自設計2028洛杉磯奧運Logo!狂灑「 ...

2020東京奧運順延,不過2028洛杉磯奧運創意委員會召集各路藝術家歌手一起打造logo,包括怪奇比莉Billie Eilish「御用螢光綠」融入、瑞絲薇絲 ... 於 www.elle.com -

#23.2028奧運日期公布!〈#安安安編〉

39 likes, 0 comments - tbscts on July 22, 2022: "2028奧運日期公布!〈#安安安編〉 洛杉磯曾兩度舉辦夏季奧林匹克運動會..." 於 www.instagram.com -

#24.公開招標公告 - 政府電子採購網- 招標查詢

111年度補助辦理中華民國體操協會「2022杭州亞運、2024巴黎奧運、2028洛杉磯奧運」消耗性器材採購案. 標的分類, 財物類 384 - 運動商品. 財物採購性質, 買受,定製. 採購 ... 於 web.pcc.gov.tw -

#25.2028年夏季奥林匹克运动会 - 维基百科

... 2028洛杉磯奧運,將於2028年7月14日至7月30日在美國洛杉磯舉行。 第三十四屆夏季奧林匹克運動會. 其中一個會徽。本次奧運會會徽共有20多種變體. 主辦 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#26.[新聞] 2028年洛杉磯奧運比賽初步運動無舉重拳擊

而2028洛杉磯奧運初步運動種類中由衝浪、滑板與運動攀登等3項新興運動,取代了舉重、拳擊等運動。 2028/7/14洛杉磯奧運跨兩地開幕洛杉磯繼1932年 ... 於 www.ptt.cc -

#27.2028 奧運 - obchodzdrave.cz

國際奧委會於年7月於瑞士洛桑舉行的第次全會中決定,將於同年9月在秘魯第三十四屆夏季奥林匹克運動會(英語: the Games of the XXXIV Olympiad ,法語: ... 於 obchodzdrave.cz -

#28.2028洛杉磯奧運- 最新文章

2028 洛杉磯奧運- 這個夏天的籃球盃賽大致落幕,接著就是要到入秋的杭州亞運,相較於有奪牌壓力的亞運,其實剛落幕的世大運跟瓊斯盃,對於觀察自己國內籃球實力來說,. 於 www.sportsv.net -

#29.奧運高手Fly high! 33 | 誠品線上

作者, 森末慎二/ 菊田洋之. 出版社, 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司. 商品描述, 奧運高手Fly high! 33:決賽當天,阿駿與思念已久的安德烈阿諾夫教練 ... 於 www.eslite.com -

#30.麥克史東阻力訓練全書: 美國國家肌力與體能協會創辦人;美國奧運訓練中心總監,完整傳授教練與自主訓練的一切知識

美國國家肌力與體能協會創辦人;美國奧運訓練中心總監,完整傳授教練與自主訓練的一切 ... 2028年)。種的優點是省時間(和可的費),為需行為期數年的研可以做年的。點是只在 ... 於 books.google.com.tw -

#31.2028年夏季奥林匹克运动会 - 维基百科

第三十四届夏季奥林匹克运动会(英语:the Games of the XXXIV Olympiad,法语:les Jeux de la XXXIV e Olympiade),一般称为LA28或2028洛杉矶奥运,将于2028年7月14 ... 於 zh.wikipedia.org -

#32.國際奧會宣布洛杉磯承辦2028年奧運

國際奧林匹克委員會(IOC)台北時間今天(1日)凌晨透過電子郵件對外宣布,洛杉磯將承辦2028年夏季奧運。換句話說,正同時競逐2024或2028奧運主辦權的另一候選城市巴黎,將 ... 於 www.rti.org.tw -

#33.賽事表- 台灣運彩官網

女排奧運資格賽A組. 女排奧運資格賽B組. 女排奧運資格賽C組. 冰球. 捷克超級冰球聯賽. 美式足球. 國家美式足球聯盟. 摩托車. Moto 3世界冠軍車手. 電子競技-CS:GO. 絕對 ... 於 www.sportslottery.com.tw -

#34.阿里巴巴成為與奧運合作至2028年夥伴

國際奧委會與阿里巴巴集團聯合公布,雙方達成至2028年的長期合作,阿里巴巴將加入奧林匹克全球合作夥伴(The Olympic Partner,「TOP」)贊助計畫,成為「雲端 ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#35.2028 奧運

第三十四屆夏季奧林匹克運動會(英語:the Games of the XXXIV Olympiad,法語:les Jeux de la XXXIV Olympiade),一般稱為LA28或洛杉磯奧運,將於年7月 ... 於 pivovarskakrumlov.cz -

#36.拳擊、現代五項恐在2028洛杉磯奧運被踢除,舉重協會

為了能持續在2028年洛杉磯奧運中出現,三項運動在週四提出了為期18個月的目標,希望能做出改變。根據《ESPN》報導,巴赫表示,在2023年奧委會成員國的年度 ... 於 www.thenewslens.com -

#37.2028 洛杉磯奧運會正式開始倒數

2028 洛杉磯奧運會和帕運會(LA28)官方正式開始倒數,奧運會將於7 月14 日至30 日舉行,帕運會則將於8 月15 日至27 日舉行。 於 www.tpenoc.net -

#38.国际奥委会将同时宣布2024年和2028年两届奥运会主办城市

Comments1 · 開幕式搬到塞納河! · IOC Session – Day 1 - Olympic Games 2024 and 2028 · 鑒於東京 奧運 投資入不敷出2024巴黎 奧運 記取教訓! · 前线追踪| 尚达曼 ... 於 www.youtube.com -

#39.IOC拍板2024年巴黎奧運2028年洛杉磯奧運- 體育

法國巴黎與美國洛杉磯原本都在爭奪2024年奧運主辦權,不過他們6月時已與IOC(國際奧會)達成共識,不管哪方搶到主辦權,就由另一方來主辦2028年奧運。 於 www.chinatimes.com -

#40.國際奧會宣佈從2024年巴黎奧運會開始採用新的全球接待模式

(美國商業資訊)--國際奧會(IOC)今天宣佈,國際奧會、國際帕拉林匹克委員會(IPC)及2024年巴黎奧運、2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧和2028年洛杉磯奧運 ... 於 www.businesswire.com -

#41.台灣獎牌庫危機?2028洛杉磯奧運恐無舉重、拳擊

2020東京奧運台灣拿下史上最優秀成績,其中舉重項目是台灣的獎牌庫,不過根據外國媒體報導,國際奧會(IOC)初步規劃2028洛杉磯奧運的競賽項目, ... 於 www.setn.com -

#42.獎牌庫不保2028洛杉磯奧運恐刪除舉重、拳擊- 中廣新聞網

國際奧會(IOC)執委會今(10)日公布2028洛杉磯奧運會初步規劃,指出舉重、拳擊、現代五項必須在2023年之前各自進行一系列改革,否則將會被排除 ... 於 bccnews.com.tw -

#43.2028洛杉磯奧運恐沒「舉重」 重創台灣「金庫」

國際奧會(IOC)表示,2028年洛杉磯奧運競賽種類,初步排除舉重、拳擊、現代五項,取而代之的是滑板、運動攀登、衝浪,此決議將在明年初北京冬奧前 ... 於 news.ttv.com.tw -

#44.LA 2028

We are LA28, celebrating the 2028 Olympic and Paralympic Games in Los Angeles. 於 la28.org -

#45.Paris 2024 - Official website

LA 2028 · Olympic channel · Join us · Disclaimer · Accessibility · Privacy policy · Cybersecurity · Cookies · Call for tenders and public consultation · General ... 於 www.paris2024.org -

#46.洛杉磯接受辦2028奧運提議:為從國際奧委會拿20億美元多 ...

本周二,美國洛杉磯正式向2028年夏季奧運會和殘奧會組織方面提交了申請,法國總統馬克龍表示很高興看到,洛杉磯提交2028年奧運申請後,法國距離申請2024年 ... 於 www.rfi.fr -

#47.確定了! 洛杉磯接辦2028奧運巴黎先發主辦2024盛會 - 運動星球

2020東京奧運之後,接下來兩屆奧運主辦權分屬哪座城市?美國洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)在昨(7/31)晚出面宣布,該市同. 於 www.sportsplanetmag.com -

#48.2028年洛杉磯奧運比賽日期敲定初步運動種類無舉重

洛杉磯曾兩度舉辦夏季奧林匹克運動會,將於2028年第3度舉辦奧運賽事,2028年洛杉磯奧運籌備委員會近日宣布,敲定比賽日期為7月14日到7月30日,開幕式預計 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#49.2028年洛杉磯奧運比賽日期敲定初步運動種類無舉重

洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)和2028年洛杉磯奧運籌備委員會宣布,2028年夏季奧林匹克運動會開幕式,將在2028年7月14日舉行,賽事訂於7月14日至7月30日 ... 於 today.line.me -

#50.拳擊、舉重、現代五項暫被踢出2028洛杉磯奧運

【體路專訊】國際奧委會(IOC)日前公布2028年洛杉磯奧運會的初步項目,拳擊、舉重及現代五項有機會被剔除,反觀今屆東京奧運新增的滑板、衝浪和運動 ... 於 www.sportsroad.hk -

#51.奧運破天荒同時宣布巴黎舉辦2024年洛杉磯2028年| 動一動

奧運 破天荒同時宣布巴黎舉辦2024年洛杉磯2028年 ... 國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)說:「這是巴黎,洛杉磯和整個奧運會的三贏局面。」日前國際奧委會於 ... 於 www.don1don.com -

#52.DC SHOES、ELEMENT讓你玩滑板、衝浪最輕巧、時髦上陣!

... 2028洛杉磯奧運比賽,正在國外努力受訓的他們即將參加9月23日於杭州舉辦的亞運。此外,BOARDRIDERS集團也大力支持台灣滑板運動,如加入全台募資滑板 ... 於 www.ctwant.com -

#53.多模型思維: 天才的32個思考策略 - Google 圖書結果

... 2028年奧運主辦權。東京之所以贏得2020年奧運主辦權,原因之一是日本強而有力的提案,原因之二是自1964年以來,夏季奧運就從未在日本舉辦過。地理公平性似乎發揮了一定 ... 於 books.google.com.tw -

#54.GQ TAIWAN:國際中文版 2022年12月 - 第 137 頁 - Google 圖書結果

... 奧運新增的霹靂舞項目,能否持續進軍2028奧運的重要舞台。「我知道2028 LA奧運委員會的人到時會坐在台下,但我一進去會場卻發現裡面是一片廢墟,什麼都沒有,連舞台也還沒 ... 於 books.google.com.tw -

#55.台灣獎牌庫危機! 2028洛杉磯奧運恐無舉重等3項目

國際奧林匹克委員會(IOC)今天表示,2028年洛杉磯夏季奧運的比賽項目,初步排除舉重、拳擊、現代五項,取而代之的是滑板、運動攀登、衝浪。 於 news.tvbs.com.tw -

#56.洛杉磯主辦2028年奧運

奧運會宣布洛杉磯舉辦2028年奧運,等於間接宣布巴黎將成為2024年奧運的主辦城市。 國際奧運會主席巴赫(Thomas Bach)表示:「國際奧運會候選委員會支持這 ... 於 info.taiwantrade.com -

#57.21世紀的21堂課(增訂版) - Google 圖書結果

... 奧運奪下獎牌。)印尼國旗是上半紅色橫條、下半白色橫條;波蘭國旗是上半白色橫條 ... 2028洛杉磯奧運......的時候,請記得:雖然這看似國與國之間的競爭,但實際上是全球 ... 於 books.google.com.tw -

#58.奧運|2028洛杉磯奧運或移除舉重拳擊現代五項

國際奧委會公布二○二八洛杉磯奧運項目,打算新增衝浪、滑板以及運動攀登,舉重、拳擊和現代五項改為臨時項目。到底會否如此安排,會在來年二月在北京 ... 於 www.stheadline.com -

#59.台灣奪牌新希望!啦啦隊有望加入2028奧運賽事

由於2024年巴黎奧運的賽事項目已經選定,啦啦隊競賽最快要在2028年洛杉磯奧運才有機會登場。 廣告. 依據現行規章,啦啦競賽需要獲得IOC過半成員投票同意 ... 於 www.cw.com.tw -

#60.2028年洛杉磯奧運比賽日期敲定初步運動種類無舉重

洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)和2028年洛杉磯奧運籌備委員會宣布,2028年夏季奧林匹克運動會開幕式,將在2028年7月14日舉行,賽事訂於7月14日至7月30日 ... 於 news.cts.com.tw -

#61.賽車運動出頭天!電動卡丁車可能列為2028奧運比賽項目

台灣人對於運動項目的支持度相對歐美市場更低,而像是賽車這類的競速運動也不是很盛行,但是近年來因為F1一級方程式. 於 carfun.tw -

#62.2028洛杉磯奧運|賽車有望成比賽項目空手道、棒壘球或重 ...

據外媒綜合報道,2028年夏季奧運主辦城市洛杉磯,已向IOC提交9種選辦運動項目,分別是棒壘球、霹靂舞、板球、腰旗美式足球、空手道、踢拳、棍網球、賽車和 ... 於 www.hk01.com -

#63.2028洛杉磯奧運

標籤: 2028洛杉磯奧運. 體育 · 黃仲豪廖翌筑默契絕佳啦啦隊單底攜手奪冠. Copyright © 2023 政大大學報. Theme by: Theme Horse. Proudly Powered by: WordPress. 於 unews.nccu.edu.tw -

#64.伊凡尼西域爆愛徒打到2028年祖高域想攞金滿貫?

... 奧運為目標,「祖高域計劃會爭逐2028年洛杉磯奧運,如果他能夠贏第25貫,我相信他不會說足夠,他關注每一個細節,他在場上從不開心,但有巨大的動力。」 ... 於 hk.on.cc -

#65.電競年產值上看10億美元!奧委會:2028年奧運納入電競項目

擁有5億觀眾、年收益估將超過10億美元的電競產業,有加入奧運的可能性嗎?國際奧委會表示,奧運的大門將會在2028年時為電競產業而開。 於 www.bnext.com.tw -

#66.洛杉矶制定主办2028奥运会新蓝图

负责洛杉矶投标的2028洛杉矶奥运(LA 2028)组织的主管人吉恩·赛克斯(Gene Sykes)说,“这是奥运会遇到的问题。它们耗资太多,对城市造成的压力太大 ... 於 share.america.gov -

#67.兩屆奧運一次出爐!洛杉磯獲2028年主辦權巴黎將接棒東京

國際奧委會(IOC)31日宣布,美國西岸大城洛杉磯將主辦2028年奧運和帕運,代表法國巴黎成為剩下唯一的2024奧運及帕運申辦城市,基本上已確定將接棒 ... 於 www.storm.mg -

#68.奧運主辦權:洛杉磯同意主辦2028年奧運會

美國洛杉磯正式宣佈將申請主辦2028年夏季奧運會,意味著2024年奧運主辦權將留給巴黎。 6月,國際奧委會(IOC)投票決定2024和2028年連續兩屆奧運會的主辦 ... 於 www.bbc.com -

#69.2024、2028奧運主辦確定交給巴黎、洛杉磯

國際奧會(IOC)1日宣布,2028年夏季奧運以及帕運確定由洛杉磯主辦,2024年夏季奧運則交給巴黎負責。。(奧運) 於 sports.ettoday.net -

#70.洛杉磯奧運2028年7月14至30日舉行

洛杉磯奧運會組委會宣布,2028年洛杉磯夏季奧運會將於7月14日開幕,7月30日閉幕,洛杉磯夏季殘奧會的比賽時間為8月15日至27日。 這將是洛杉磯史上第三 ... 於 m.hkej.com -

#71.Billie Eilish、Dr.Woo 等藝術家打造2028 年洛杉磯夏季奧運 ...

2028 洛杉磯奧運雖然距離我們還有大約8 年的時間,且2020 東京奧運也因為疫情關係確定推遲,但這並沒有阻止該活動的創意委員會停止工作。稍早Nike 和 ... 於 hypebeast.com -

#72.2028洛杉磯奧運會徽Logo設計!集結32種LA視覺 ... - 大人物

雖然還有一段時間,但2028洛杉磯奧運(LA 2028 Olympics)搶先公布奧運暨帕運會徽Logo視覺,由洛杉磯縮寫LA ,加上2028的尾數28組合在一起,會徽中「L ... 於 www.damanwoo.com -

#73.全球中央07月號/2019 第127期 - 第 19 頁 - Google 圖書結果

... 奧運創作,以男女運動員為本的真人比例雕塑豎立在此。這座近百歲的場館翻新之後,將在 2028 年迎接第三場奧奧運盛會的到來,與興建中的另一處嶄新場館共同舉辦開幕式。 0 ... 於 books.google.com.tw -

#74.只差這面金牌! 喬帥退休否?教練:他想打2028洛杉磯奧運

教練:他想打2028洛杉磯奧運. 張君堯的故事• 現在. 36歲塞爾維亞網壇名將喬科維奇(Novak Djokovic)本月在美國網球公開賽(US Open)奪下生涯第24座大滿貫冠軍,與澳洲 ... 於 www.msn.com -

#75.2028年洛杉磯奧運會:第34屆夏季奧林匹克運動會(Games of t

... (Games of the XXXIII Olympiad),又稱2028年洛杉磯奧運會,於2028年夏季在美國洛杉磯舉行,這是繼1932年洛杉磯奧運會和1984年洛杉磯奧運會後, ... 2028年洛杉磯奧運官方 ... 於 www.jendow.com.tw -

#76.[分享] 棒壘球列入2028洛杉磯奧運選辦項目- Baseball板

2028 年在美國洛杉磯舉辦的夏季奧運會主辦國確定向國際奧會提出下列9項目列入選辦項目賽車板球空手道棒壘球袋滾球踢拳霹靂舞壁球腰旗式美式足球預計 ... 於 disp.cc -

#77.國際奧會確認2028 洛杉磯奧運競賽項目評估準則

2022 年2 月的國際奧會年會(Olympic Session)上,發布2028 洛杉磯奧運初步運動種類:為水上運動、射箭、田徑、羽球、籃球、輕艇、自由車、馬術、擊劍、 ... 於 www.tpenoc.net -

#78.2024、2028奧運主辦確認,巴黎、洛杉磯「自己喬」 - 轉角國際

根據原訂方案,2024年的奧運主辦城市,將在9月13日的IOC全球大會中透過投票決定;但目前僅剩的兩座申辦城市中,2024申請落敗者,將自動獲得2028的奧運主辦 ... 於 global.udn.com -

#79.लॉग इन करें

2028奧運 競賽項目規模將同於2024~ 國際奧會在本月稍早聽完2024奧運候選城市簡報後,投票一致同意由巴黎及洛杉磯獲得2024及2028的奧運主辦權。 於 www.facebook.com -

#80.阿里巴巴成為首個至2028年奧林匹克全球合作夥伴打造雲上 ...

國際奧委會與阿里巴巴集團聯合公布,雙方達成期限至2028年的長期合作,成為全球首間與國際奧委會達成至2028年長期合作的公司。除了是首間承諾支持 ... 於 www.alibabanews.com -

#81.國際奧委會和三星再續前緣延長合作關係至2028年

國際奧林匹克委員會(IOC)和三星電子今天連袂宣布再續前緣,將雙方的全球奧運夥伴關係延長至2028年。 雙方在韓國首爾的簽約儀式上宣布此消息, ... 於 news.samsung.com -

#82.世界棒壘總會拚2028年起每屆奧運打棒壘 - 東森新聞

2024年巴黎奧運,棒壘再度出局。WBSC如今以棒球大國美國主辦的2028年洛杉磯奧運為起跑點,目標永久讓棒壘留在奧運,期盼日後不用再看主辦國的態度。 於 news.ebc.net.tw -

#83.現在開始練說不定來得及!2028洛杉磯奧運可能將有電動卡丁 ...

2028 洛杉磯奧運可能將有電動卡丁賽事. 四年一度的奧運會是體壇盛事,而其中的比賽項目雖然非常多,但還是沒辦法囊括所有的運動項目,像是賽車運動就不在 ... 於 car.m.pchome.com.tw -

#84.補助中華民國體操協會辦理「2024年巴黎奧運及2028 ...

文章導覽. ← 上一篇 下一篇→. 補助中華民國體操協會辦理「2024年巴黎奧運及2028年洛杉磯奧運」黃金計畫選手採購電腦一批案. 於 ctga.com.tw -

#85.體育署推黃金計畫2.0 擴大培訓奧運選手

林騰蛟代理署長表示,去(110)年東京奧運我國選手創下2金4銀6銅的奧運參賽史上最佳成績,為了銜接2024巴黎奧運、2028洛杉磯奧運黃金計畫之推動,去年下半年,國訓中心舉辦 ... 於 www.edu.tw -

#86.現在開始練說不定來得及!2028洛杉磯奧運可能將有電動卡 ...

四年一度的奧運會是體壇盛事,而其中的比賽項目雖然非常多,但還是沒辦法囊括所有的運動項目,像是賽車運動就不在奧運的比賽內容當中,但現在2028年在 ... 於 www.nownews.com -

#87.2028奧運重回洛杉磯市議會全票支持

洛杉矶市议会无异议通过2028奥运主办城市合同。(网络图片). 2028奧運重回洛杉磯市議會全票支持. 2028奧運重回洛杉磯市議會全票支持. https://www ... 於 www.soundofhope.org -

#88.最新奧運主辦國家揭曉!2032年將在這裡舉辦!

... 2028年的洛杉磯奧運,而2032年的布里斯本奧運,是國際奧委會自2019年改變申辦規則後首次決定的城市。 成為2032年奧運主辦城市消息釋出後,澳洲奧運 ... 於 www.xinmedia.com -

#89.邊學邊用:粵語聽說教材(三) - 第 149 頁 - Google 圖書結果

... 2028 E 145 B T 呢個情況有啲尷尬。 Nigo chìhngfong sáuhdi gaamgaai .仲記唔記得上個世紀最後幾次奧運 Johng gei mageidak seuhnggo saigei jeuihauh geichi ? E i ... 於 books.google.com.tw -

#90.棒球》台灣若無法打進東京奧運最快要等到2028年才有機會

2024年巴黎奧運今天發布4個自辦項目的種類,棒壘球再度被撇除在外,這4種運動分別是衝浪、滑板、攀岩和街舞。 棒球在歐洲並不盛行,從2012年倫敦奧運就被剃除在正式項目之 ... 於 www.ltsports.com.tw -

#91.2028年洛杉矶夏季奥运会- 在美国境内举行 ... - Olympics.com

2028 年洛杉矶夏季奥运会将在美国洛杉矶举行。官方奥林匹克网站覆盖相关视频、照片、运动员、运动项目、赛事以及新闻。 於 olympics.com -

#92.行動5.0: 創造5G數位紅利 - Google 圖書結果

創造5G數位紅利 呂學錦. 規格即時轉播活動,如:奧運。 5G會改變開車的體驗,車聯網將讓 ... 2028 年),因5G驅動的新服務與應用,全球累計營收將達7,650億美元,其中美國與中國 ... 於 books.google.com.tw