夸脫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)黛博拉·布盧姆寫的 試毒小組:20世紀之交一位化學家全力以赴的食品安全征戰 和安卓雅.布蘭特的 你不爽,為什麼不明說?:腹黑、酸言、擺爛,好人面具下的「被動式攻擊」都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美式夸脫(幹) 到毫升轉換器也說明:美式夸脫(幹) 到毫升表 · 1 qt, 946.35 mL · 2 qt, 1892.71 mL · 3 qt, 2839.06 mL · 4 qt, 3785.41 mL · 5 qt, 4731.76 mL · 6 qt, 5678.12 mL · 7 qt ...

這兩本書分別來自社會科學文獻 和橡實文化所出版 。

國立成功大學 中國文學系 蘇敏逸所指導 卓彥夆的 靈與肉:余華長篇小說之身體敘述研究 (2021),提出夸脫關鍵因素是什麼,來自於余華、長篇小說、身體、精神、肉體、自我意識。

而第二篇論文靜宜大學 中國文學系 陳敬介所指導 陳怡津的 臺灣現代民歌(1970-2000)中現代詩入歌現象研究 (2021),提出因為有 現代民歌、歌詞、現代詩、修辭的重點而找出了 夸脫的解答。

最後網站第15章時洲 - 半夏小說則補充:樂樂見掃地的老頭叨個沒完,半天還說不到重點,“您倒是說沈時洲啊,叨那些我听不懂的干嘛?” “哎,你倒是直爽。”那老頭又笑呵呵夸他一句,“你剛才催我講話 ...

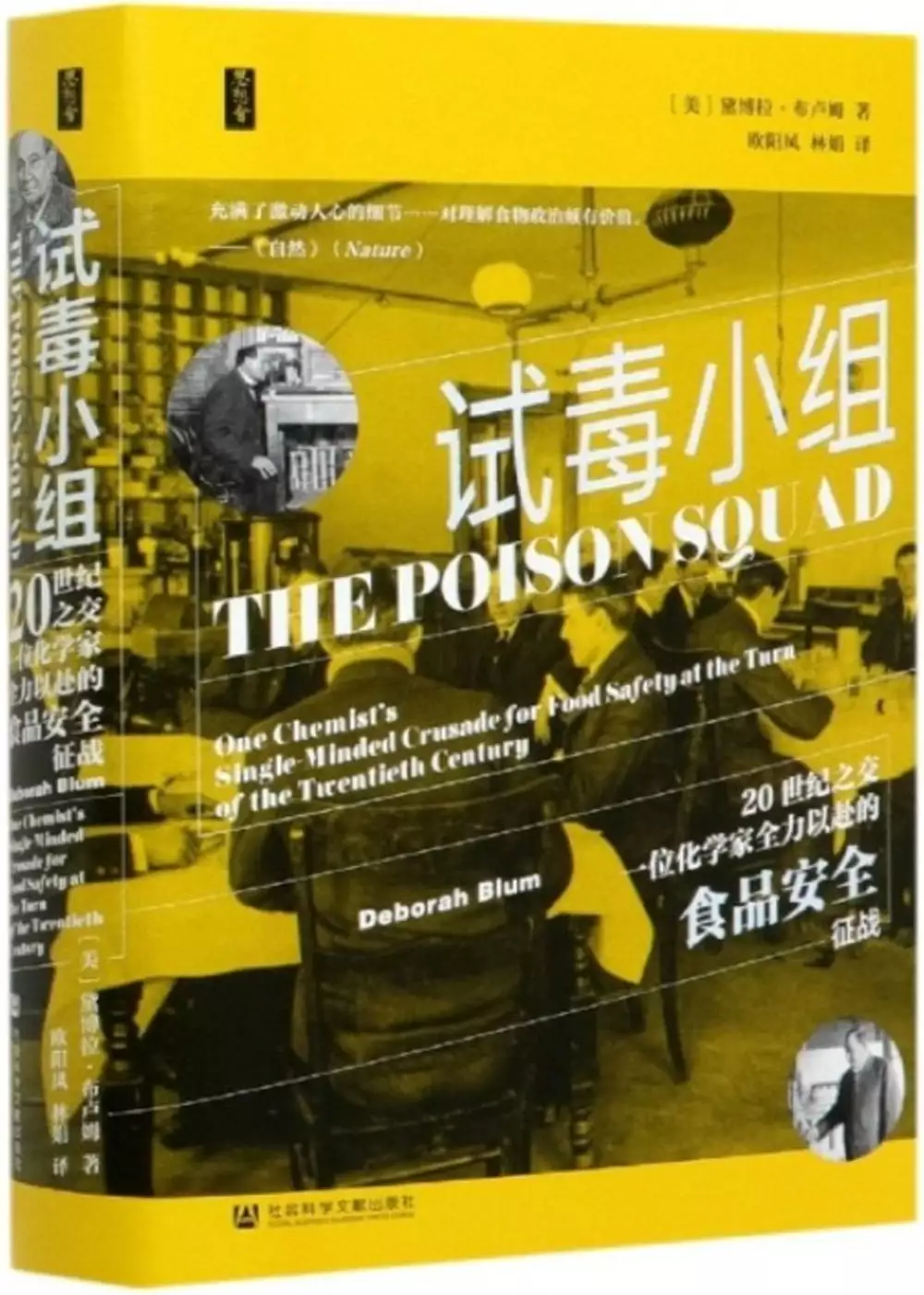

試毒小組:20世紀之交一位化學家全力以赴的食品安全征戰

為了解決夸脫 的問題,作者(美)黛博拉·布盧姆 這樣論述:

在《試毒小組》一書中,黛博拉•布盧姆為讀者講述了19世紀末20世紀初,發生在美國,為爭取食品安全立法,為完善食品監管,為保護消費者權益和公民利益而進行的一系列鬥爭,這些鬥爭的發起者和引領者是站在消費者一邊的化學家哈威•威利。威利原本在普渡大學任教,於1883年被農業部任命為首席化學家。此後,威利就推動該機構有條不紊地調查食品和飲料欺詐行為,調查涵蓋了從黃油、香料到葡萄酒和啤酒等五花八門的食品飲料,對美國食品供應情況進行了詳盡的描繪,有些內容駭人聽聞。為了測驗添加劑的危害性,威利甚至招募志願者,在農業部化學局進行人體試驗,因此被稱作“試毒小組”,這也是本書書名的由來。 威利對食品和飲料的調查以

及對這些危害人身行為的批評譴責,既激怒了食品製造商,也驚動了那些極具商業頭腦的監管者們。儘管飽受壓力,但他拒絕停止研究,哪怕其所得出的結論讓強大的公司和政治利益方蒙羞。在呼籲純淨食品的運動中,正是通過以威利為首的各界人士的不斷努力,美國首部《純淨食品藥品法》才得以誕生。威利等人的不屈抗爭,則無愧於消費者保護這場漫長戰役的先驅稱號,而至今,這場戰役仍然沒有結束。 黛博拉·布盧姆(Deborah Blum) 是麻省理工學院KSJP專案負責人,Undark雜誌出版人。布盧姆於1992年贏得了普利策獎(Pulitzer Prize),她還為《洛杉磯時報》《紐約時報》《探索》《

健康》《當今心理學》《鐘斯媽媽》《衛報》等多家報社撰寫科學調研類文章。她曾擔任國家科學作家協會會長,現為美國科學進步協會成員和國家科學院的終生顧問。其他著作包括《猴子的戰爭》(The Monkey Wars)《頭腦中的性別》(Sex on the Brain)《下毒者手冊》(The Poisoner’s Handbook)等。 裡面有什麼?我想知道!”1 人物表1 引言1 第一部分 第一章 化學荒漠11 第二章 被欺騙、被愚弄、被迷惑30 第三章 牛肉法庭48 第四章 裡面有什麼?66 第五章 唯有勇者82 第六章 食品毒物課程101 第七章 危言聳聽的化學家123 第

八章 《叢林》142 第二部分 第九章 毒物托拉斯161 第十章 番茄醬和玉米糖漿184 第十一章 找盡藉口199 第十二章 威士卡與蘇打水217 第十三章 愛情微生物239 第十四章 摻假蛇265 第十五章 犯罪史281 後記303 致謝308 章節附註310 索引393 今時今世,在我們眼裡,先祖們的食物上往往籠罩著浪漫的光圈。在如此美好的瑰色中,我們也許想像著祖父母或曾祖父母們吃著——且只吃——農場裡青翠欲滴的瓜果蔬菜和牧場上食草放養的牲畜家禽,既滿足口腹之欲,又塑造強健體格。我們甚至可能認為,那時的食物飲品純屬天然,當今這種用化學進行改良、欺世惑眾的食物

製造手段彼時尚未問世。 這一點,我們都錯了。 事實上,到了19世紀中期,美國國內售賣的多種食品飲料已經聲名狼藉,難以令人信任,有時甚至置人于危境。 牛奶便是很好的例子。奶牛場主們,特別是19世紀向美國擁擠繁華的城市供應牛奶的商人們,知曉可以通過脫脂或者摻水的方式獲利。標準做法是在牛奶脫脂後,往每夸脫牛奶中加一品脫溫水(譯者注:1夸脫=2品脫),這種混合液體呈現淺藍色。為改善外觀,牛奶生產商學會了添加增白劑,如熟石灰或者白堊(譯者注:粉筆的主要成分)。有時,他們添加一勺黑糖蜜,使液體偏金黃,呈奶油色。為了模仿液體表面應該出現的奶油層,他們最後可能還會細細澆注一些淡黃色的東西,間或是濃稠的小

牛腦漿。 “員警哪去了?”紐約記者約翰·穆拉利質詢道,在1853年出版的《紐約及周邊區域的牛奶貿易》(The Milk Trade in New York and Vicinity)一書中,他詳細描述了這一類——甚至更糟的——製作方法。其證據出自醫生們的報告,他們灰心沮喪,直言在紐約每年有成千上萬的兒童死于骯髒污濁(細菌滋生)且有意為之的牛奶。他的控訴有點戲劇化——儘管他和很多人都義憤填膺、一心求變,但沒有任何法律規定這種摻假行為是非法的。穆拉利還是繼續質問:什麼時候住手呢? 造假和摻假在其他美國產品中也大行其道。“蜂蜜”通常是增稠的有色玉米糖漿,而“香草”汁則是酒精和綜合食用色素的混合物

;將草籽混入搗碎的蘋果皮醬液,染紅並加糖,“草莓”果醬就製成了。“咖啡”主要成分可能是木屑,或小麥、豆類、甜菜、豌豆和蒲公英的種子,它們被燒成焦黑再經研磨就足夠以假亂真了。盛有“胡椒”、“肉桂”或“肉豆蔻”的容器中經常被加入更低廉的充數材料,如椰子殼粉、燒焦的繩子,偶爾夾雜地上的垃圾。“麵粉”通常以碎石或石膏作為廉價的添加劑。碾碎的昆蟲可以混入紅糖,往往難以被人察覺——它們的使用常會導致“雜貨癢”(譯者注:一種經常接觸麵粉和糖引起的手部皮炎),令人極其不舒服。 到19世紀末,大規模的工業革命——以及工業化學的興起——也為食品供應帶來了許多新的化學添加劑和合成化合物。食品和飲料製造商仍然不受政

府法規管束,無須通過基本安全測試,甚至不用在標籤上標注成分,他們因而熱情地擁抱新材料,將它們混進食物在食品雜貨店售賣,有時這些食品是致命的。最受歡迎的牛奶(它在缺乏有效製冷的時代非常容易腐爛變質)防腐劑——甲醛,其使用靈感源於殯儀館最新的防腐實踐。加工商採用甲醛溶液——標上溫良無害的名字如“儲存劑”(Preservaline)進行售賣——浸泡腐爛的肉類以去味。其他受歡迎的防腐劑包括水楊酸(一種藥用化合物)和硼砂(一種以礦物為主的材料,作為清潔產品而廣為人知)。 食品製造商也採用提煉自煤炭副產品的新型合成染料,使原本黯淡無光的產品誘惑力大增。他們找到了廉價的合成化合物,可以作為替代品秘密添加進

食物和飲料——糖精來代替糖;醋酸代替檸檬汁;實驗室製造的醇類或者酒精,經過染色和調味,搖身一變成為陳年威士卡和優質葡萄酒。正如威斯康辛州進步党(譯者注:19世紀末20世紀初美國歷史上掀起了進步主義運動,其中拉福萊特在威斯康辛州領導的進步運動,堪稱各州進步運動的典範。)參議員羅伯特·馬恩斯·拉福萊特(Robert M La Follette)在1886年所描述的那樣:“聰明才智攜手陰謀詭計,複合製造出新物質進行食物制假。造出看起來像、吃起來像、聞起來也像,但就是與真貨本質迥異的東西;並掛羊頭賣狗肉,欺騙買家。” 難怪,當驚恐不安的民眾開始尋求聯邦政府的幫助來制止這種欺詐欺騙行為時,他們是高舉“

純淨化”的大旗行動的。他們認為自己是“純淨食品運動”的十字軍戰士,不僅在努力淨化被污染的食品供應鏈,而且在努力清理一個腐爛到根源的體系(有政客因親善該行業而出手進行保護)。正如穆拉利幾十年前所做的那樣,新的十字軍隊伍——由科學家、記者、州衛生官員和婦女團體領導者們組成——強烈譴責他們國家的政府居然願意讓這種腐敗行徑延續下去。 “純淨食品運動”的領導者們一致認為監管監督是唯一現實的解決方法。他們曾多次看到,美國國內的食品加工商和製造商們對於保護食品供應幾乎或者根本沒有責任感,尤其當承擔責任可能會威脅其利潤時。例如,甲醛已經會直接導致死亡——特別是不少孩子死于飲用所謂的防腐牛奶——生產者卻毫無所

動,繼續使用該防腐劑。防腐劑在避免牛奶變質方面的確非常有用——否則牛奶是難以賣出去的——因此,難以捨棄。 當時美國公司已經多次成功阻止了多方試圖通過食品安全立法(哪怕是最溫和的立法)的努力。這尤其激怒了那些宣導保護消費者安全的人,因為此時歐洲各國政府正在制定措施保障食品安全;一些在美國能隨心所欲銷售的食品飲料現在被其他國家查禁了。與美國同行不同,歐洲啤酒和葡萄酒生產商是不允許在這些飲品中添加危險防腐劑的(哪怕他們可以將這些添加劑加入售往美國的產品中)。 在1898年於華盛頓舉行的第一屆“全美純淨食品和藥物大會”上,代表們指出,自從大約13年前拉福萊特在參議院發言以來,美國食品行業中的欺詐行

為猖獗不休。如果不制定相關政策或計畫來處理工業化的食品,這個國家還會持續多久?沒有人知道。當然,有位代表滿懷希望地表示,“這個偉大的國家(最終必須)在文明國家中佔有一席之地並保護其國民。” 在參會的數百名純淨食品倡議者中,許多人在這看似不太可能產生英雄事蹟的地方和人物身上,看到事情取得進展的最佳機會:美國農業部的一個小型化學單位及其首席科學家——一位元在哈佛大學接受化學專業培訓的中年印第安那州土著。 但實際上,那是明智之選。 在美國聯邦政府考慮創建類似於食品藥品管理局之類機構之前的數十年,農業部(1862年由亞伯拉罕·林肯總統設立)的任務是分析國內食品和飲料的成分。它是唯一開展這項工作的

機構,旨在回應某些農夫的訴求,他們因人工製造食品削弱了其市場而深感不悅。19世紀70年代,來自明尼蘇達州農業協會的一份投訴要求該部門調查“科學的錯誤應用,如給臭雞蛋除臭、把酸腐黃油去味和將豌豆染綠等”。 但直到1883年農業部任命哈威·華盛頓·威利〔他原本在普渡大學(Purdue University)任教〕為首席化學家後,該機構才開始有條不紊地調查食品和飲料欺詐行為。儘管威利是知名糖化學專家,但他在印第安那州時就研究過食品制假,並警告過,“假冒”產品對公眾健康會產生威脅。抵達農業部後,他立即開展一系列調查,涵蓋了從黃油、香料到葡萄酒和啤酒等五花八門的食品飲料,對美國食品供應情況進行了詳盡的

描繪,有些內容駭人聽聞。這些報告促使他于20世紀初在志願者身上進行人體試驗,檢測部分最可疑的化學添加劑,這一系列試驗被美國報紙稱為“試毒小組”研究。 威利對食品和飲料的調查——以及調查結果中的翔實批評——既激怒了製造商,也驚動了那些極具商業頭腦的監管者。儘管飽受壓力,但他拒絕停止研究。正如純淨食品擁護者們欽佩地指出,威利——及其研究人員——堅持自己的研究,哪怕他們所得出的結論讓強大的公司和政治利益方蒙羞。 在這些利益方看來,更糟糕的是,他公佈了調查結果。威利堅定地向政府官員和立法者,以及廣大公眾——包括純淨食品運動人士——通報調查結果。他告知國會某委員會,多年來的研究結果使他確信,禮貌地退

讓是不可接受的。 無論如何,威利總會脫穎而出。他個頭高大,身形魁梧,黑頭發黑眼睛,私下裡幽默迷人,公共場合時而威嚴,時而誇張。他將成為20世紀之交全美食品安全監管之戰中最聞名遐邇的人物,他建立起一個消費者保護聯盟,面對預想中的挫折時集結並號召他們堅持抗爭。威利是美國第一位偉大的食品安全化學家,但他對這項事業的最大貢獻——甚至超越了他所從事和監管的科學任務,甚至還超出了他能令此項事業引人注目的能力——是“他卓絕的指揮才能”,公共衛生歷史學家奧斯卡·安德森·小威利(Oscar Anderson Jr Wiley)寫道,並補充說:“他是一個領導者,始終保持全域觀”,即強烈的消費者保護意識這一長遠目

標。 威利也有他的不足之處。作為一個業餘牧師的兒子,他很大程度上只是因為自己同盟的要求而站上道德高地。面對敵意,他的立場變得更加強硬,即使在某些細節上,他也常常拒絕妥協。因為烘焙食品中的有毒化合物,他與人爭吵,因為標籤上的圖片,也吵得一樣凶。哪怕在吹毛求疵時,他也未能釋放善意,這使他的同盟關係緊繃。有些人認為,這降低了他行動上的有效性。而這點他自己也清楚。 威利自己認為,他未能為他的國家實現一種無畏而嚴厲的監管保護,這種保護才是他孜孜以求的。他無法忘記,也無法原諒:自己曾獨自挺立在——有時甚至敗於——反對公司干預法案的鬥爭中。對於自己所取得的偉大成就——1906年具有里程碑意義的《純淨食品

藥品法》的通過並生效,他進行了自我批判,這很可能削弱了我們對其成就的感知,並讓大家低估了其做出的偉大貢獻。 要是那樣,我們就又錯了。 是的,我們現在依然在為純淨食品而戰。但是,請大家認識到,我們已經從19世紀食物、飲料和藥品全然不受管制的恐怖境地中走出來,跋涉了漫漫長路。在當下,當商業利益方——就像在威利所處的時代那樣——抱怨政府過度干預並宣稱取消監管的必要性時,我們要記住,威利付出了多大的努力才為我們奠定了基石,使我們能抵抗住各種壓力。他改變了我們的監管方式,也改變了我們對食品、健康和消費者保護方面的看法。 也許這並不能總是幫助我們給過去的歲月——甚至那時的英雄們——鍍上一層瑰色光輝。

但我們應該謹記且不可忘卻早期在保護我們國家和個人時所經歷的那些教訓。當我們回顧全美消費者保護戰役中的首場戰鬥時,我們最好記住它有多麼激烈。這是一個引人注目且極富啟發意義的故事——它照亮我們腳下的路——故事源自一個簡單的事實:我們現在所說的《純淨食品藥品法》,曾經被全美上下稱為《威利博士法》。

夸脫進入發燒排行的影片

品名 Gourmia 數位氣炸鍋 (GAF698TW)

型號 GAF698TW

顏色 黑

商品容量 6夸脫 (5.7公升)

商品重量 4.43公斤

商品尺寸 35x33x29公分

電壓/頻率 額定電壓:110 V / 額定頻率:60 Hz

消耗功率 總額定消耗電功率:1400W

內容物 蒸烤架 / 酥脆烤盤 / 食譜

產地 中國

好市多線上購物:

https://www.costco.com.tw/Appliances/Small-Kitchen-Appliances/MicrowavesOvens-Toasters/Gourmia-Digital-Airfryer-GAF698TW/p/127999

00:00 前言

01:02 Costco採買

02:36 氣炸鍋開箱

04:12 氣炸薯條

05:35 好市多韓式烤肉

08:45 氣炸薯條完成

09:15 青菜炒起來

10:56 試吃時間

13:04 總結

-----------------------------------------------------------------------------------------

【Instagram】https://www.instagram.com/edzyl_gu/

【Shopee】 https://shopee.tw/edzylgu

【合作邀約】[email protected]

靈與肉:余華長篇小說之身體敘述研究

為了解決夸脫 的問題,作者卓彥夆 這樣論述:

自 1983 年創作開始,余華的小說創作中便展現出對於人與現實之間的關懷,此後更憑藉濃厚的先鋒敘事手法,逐步顯露更多對於現實與真實的探問。緊接著,九○年代以降的長篇小說創作,更是以其筆下濃厚且鮮明的敘事特徵,和鎖定時代與個體間的連結與脈動,利用從文革時期到改革開放的區間,皆成為繼〈十八歲出門遠行〉以後,對現實生活和真實世界的意義追尋。因此,憑藉著小說創作對現實意義背後的探問,其作品在海外也受到極大的關注,屢屢在外獲獎的緣由,便來自於一種以溫情直面國家暴力的傷痛,不以單純消除暴力來源的思維,選用誇張、發洩的形式來表達現實與真實間的平衡,這也是余華小說創作獨特的要點所在。因此,在學界一片研究余華

創作真實性的浪潮下,可見許多學者對於人物形象、風格類型和苦難特徵等現實層面的剖析,儘管有牽涉到關於人物情感的投射,卻往往歸咎於文化政治底下的顯現,而非鎖定個體意識與生活世界的關聯。本文認為,余華筆下的真實與現實間的聯繫,就處於一種人物(個體)與現實(世界)的關係之中,而人物對於現實的反應,雖有著對於生命的苦難消解成分存在,但更多的則是以精神情感的挪用與投射,然而精神與身體間的關聯性,勢必深刻影響對個體行為及意識的掌控。是故,本文便從現實與人之間的關係出發,發現余華創作對於人的概念來自於對身體的闡釋,並且時常藉由對身體的想像與延伸,構成其創作理念的現實觀。藉此,本文論述中更以身體敘述的概念作為主

軸,並且結合余華對身體的理解與想像,或是對外來身體理論的借鑑或吸收,試圖構成余華身體敘述的基礎所在;其後利用對於身體敘述的概念,鎖定在九○年代以降的五部長篇作品,意圖藉由余華在長篇小說創作背後對現實的理念,進行世界與個體間的論述例證,代表著余華在創作手法轉換上的新可能;最後以身體敘述直面現實的苦難、暴力、血腥等要素,見到個體的內在精神與外在行為的交融,提出余華利用長篇小說的人物個體所探求的自我精神,和自我之於世界的真實性。

你不爽,為什麼不明說?:腹黑、酸言、擺爛,好人面具下的「被動式攻擊」

為了解決夸脫 的問題,作者安卓雅.布蘭特 這樣論述:

認識人際冷憤怒,化解情緒的「被動式攻擊」 23個練習,化虛假為真實,練習精準表達不滿與憤怒! 「被動式攻擊」是潛藏在所有人際關係中,一直無以名狀的議題。無論在家庭、職場、關係、交友圈裡,它的存在令人不舒服,卻又不知該如何回應。 「被動式攻擊」的行為,從生悶氣、不理不睬、冷戰、消極不配合、擺爛,到開玩笑似的調侃、指桑罵槐、意有所指的諷刺等等,不一而足。 「被動式攻擊」是一種心理應對機制,當人覺得自己無能為力,或害怕爆發衝突時,就會以這種表面和氣卻拐彎抹角的方式,來表達內心的訴求與「隱藏的憤怒」。 臨床專研「憤怒管理」逾二十年的安卓雅醫師,在本書中,賦予「被

動式攻擊」清楚的定義,並指出「被動式攻擊」的種種特徵,最終提出八個自我轉化的金鑰,帶領讀者一步步將「被動式攻擊」轉為有效的溝通,幫助我們突破關係的僵局。 【你是「被動式攻擊者」嗎?】 ●有人值得或渴望受到讚美時,不願給予對方應得的好評? ●把拒人於千里之外當成報復的方式? ●暗中耍一些搞破壞的小動作? ●在討論重要事項時,以「都可以」、「無所謂」、「隨便你」作為回應? ●總是有意無意地批評、貶低或傷害他人的自尊? ●喜歡扮白臉當好人,很少說「不」(或總是說「好」)? 【如何應對「被動式攻擊者」?】 ●把你的原則界定清楚,然後堅守你的原則 ●不要在氣頭

上進行談話,等雙方的情緒過去了再說 ●說清楚你期待對方怎麼做,也評估對方做得到、做不到什麼 ●做好強制執行的準備(視情況改變規則只會讓被動式攻擊者更無所適從) ●明確表達你不高興的是什麼,以及不高興的原因 ●讓對方明白,設定界線是為了更長遠的關係品質 【自我轉化的八把金鑰】 金鑰一:正視壓抑的憤怒 金鑰二:釐清情緒底下的思維 金鑰三:傾聽身體的訊息 金鑰四:設下情緒的人我界線 金鑰五:明確而堅定的溝通 金鑰六:容許建設性的衝突 金鑰七:擬定具體改變計劃 金鑰八:不再姑息被動式攻擊 專業推薦 胡展誥/諮商心理師 海苔熊/科普心理作

家 陳志恆/諮商心理師、作家 好評推薦 「看到這本書,我笑了出來,哈!這正是我自己很需要看的書,因為我就是個害怕衝突的人呀!」——陳志恆,諮商心理師,《受傷的孩子和壞掉的大人》作者 「我很喜歡這本書,尤其是後面的情緒表格,還有圓圈解決法。這本書具體講出一些可操作的方法,也提供一種換位思考——反省自己的觀點、造成的影響等等,我覺得相較於只是一昧的要我們切出界線,這更符合我們華人的思維。」——海苔熊,科普心理作家 「被動式攻擊行為對公私領域的人際關係都有危害,這本清楚、實用的指南處理的就是這個令人萬分沮喪的問題⋯⋯不懷好意的被動式攻擊,成了暗藏在老問題背後的病根,導致根深柢

固、永遠無解的僵局。布蘭特醫師發揮她的專業,提供了因應的策略。我誠心推薦這本書。」——黛安娜.舒爾曼博士(Diana Shulman),高特曼婚姻治療合格諮商師(Gottman Couples Therapist) 「安卓雅.布蘭特醫師的傑作清楚解析被動式攻擊行為,究其根本原因和立即直接的導火線。她透過生動的案例與練習,教讀者以堅定果決的柔性溝通取代挑釁和疏遠的行為,為你最重要的人際關係帶來拉近距離、相親相愛的果實。」——詹姆斯.高德弗契特博士(James Gottfurcht, PhD),金錢心理諮商中心院長(President of Psychology of Money Consu

ltants) 作者簡介 安卓雅.布蘭特 博士(Andrea Brandt) 美國知名婚姻家庭治療師(MFT)、心理治療師,研究「憤怒管理」領域逾二十年的先驅者,致力於教導大眾覺察並健康地表達自己的情緒,並融合了正念的實踐。發表文章散見《洛杉磯時報》和《親子教養雜誌》(Parenting Magazine),著有《你不爽,為什麼不明說?》、《正念的老後》(Mindful Aging)等書。 譯者簡介 祁怡瑋 英國格拉斯哥大學創意寫作碩士,曾任編輯,現事翻譯,譯有:《如果我的父母是控制狂》、《死過一次才學會愛自己》、《寬恕:為自己及世界療傷止痛的四段歷程》、《擁抱黑狗:如何

照顧憂鬱症患者,同時不忘呵護自己》等書。 【代序】無所不在的「被動式攻擊」 【前言】表面上說沒事,其實心裡很有事 第一章 正視壓抑的憤怒 第二章 釐清情緒底下的思維 第三章 傾聽身體的訊息 第四章 設下情緒的人我界線 第五章 明確而堅定的溝通 第六章 容許建設性的衝突 第七章 擬定具體改變計劃 第八章 不再姑息被動式攻擊 結語 【23個練習索引】 練習1:傾聽憤怒的聲音 練習2:撰寫憤怒日記 練習3:探究你處理憤怒的方式源自何處 練習4:找出你最主要的憤怒徵兆 練習5:檢視你對被動式攻擊者的反應 練習6:重訪關鍵的童年經驗 練習7:把話說開 練習8:改變思考模式

練習9:釐清事情的情況 練習10:探索上一次生氣的原因和反應 練習11:辨識你的需求並滿足旁人的需求 練習12:正念靜心 練習13:觀察身體的知覺感受 練習14:承認並表達你的感受 練習15:設下身體的界線 練習16:設下情緒的界線 練習17:學習同理 練習18:你所面臨的衝突是否關乎過去? 練習19:你的正念有多強? 練習20:透過書寫發現自我 練習21:你欣賞的特質 練習22:找回你的本質 練習23:認清你的盲點 代序 無所不在的「被動式攻擊」 「喔,他是被動式攻擊的高手,超會擺爛的!」當別人的言行舉止令我們惱怒時,我們常會粗略地用「被動式攻擊」一詞來形容對方。確切來說,

被動式攻擊的行為不只一種,從無聲的抗議到充滿敵意的挑釁不一而足。基於不明的原因,對多數人而言,在人類所有的特徵與行為中,被動式攻擊都是最棘手的一個。我們每天都暴露在某種程度的被動式攻擊之下,它滲透進公私領域各種不同類型與程度的人際關係和人際溝通中。無論它是我們自身的特質,還是周遭旁人的標誌,多數人對它都不陌生。在某些家庭裡,它可能是一項傳統;在某些組織中,它可能是一種行規;在某些環境下,它甚至可能是常態,而不是例外,並對最基本的互動與關係造成破壞。它可能成為某個人根深柢固的行事作風,不是因為這個人故意要難相處或難捉摸,而是因為很多人學到他們能用這種方式滿足自身需求(在某些情況下,甚至就是得用這

種方式才能達到目的)。被動式攻擊實在是很棘手又複雜的一種心理機制。 幸好,安卓雅.布蘭特接下了處理此一課題的挑戰。一開始,我之所以找她為「心理健康八把金鑰系列」寫一本書,是因為我知道她在憤怒管理領域的響亮名聲。她是一位炙手可熱的專家,上過無數談話性節目。她有數十年的實務經驗,致力於教導大眾認識自己的憤怒,並學會更有效的表達方式。她不論斷被動式攻擊的人。她指出憤怒本身是一種不見容於社會的禁忌,被動式攻擊則是源自於這種禁忌的文化困境。無論是在家庭裡、職場上、還是在我們的朋友圈,由於憤怒普遍不被接受,相對於直接表達,拐彎抹角就成了許多人更為熟悉的策略。 很多人都會譴責把被動式攻擊當成溝通

方式的人,布蘭特則以同理心看待他們左右為難的處境。她攬住他們的肩膀,讓他們知道要如何更有效地說出自己的想法、滿足自己的需求。布蘭特先以讀者會覺得很熟悉的情境舉例,有技巧地指出被動式攻擊的特徵,並賦予被動式攻擊清楚的定義,接著再提出八把改變的金鑰(第一至第八章),將被動式攻擊化為有效的溝通與堅定的自信。透過引人入勝、一目了然的案例,輔以培養洞察力與傳授實用技巧的練習,你將學會如何用清楚明白的溝通和有效的自我表達取代被動式攻擊的習慣。被動式攻擊者身邊的親朋好友與同事也能得到幫助,學會因應令人既沮喪又惱怒的情況。 在這本書中,布蘭特將身/心、正念、界線、情緒和思緒等最為密切相關的點連成線,提出

一套全面改變被動式攻擊模式的辦法。每讀一頁,我都覺得更能同理及善待我自己、乃至其他人的被動式攻擊模式,同時又為自己補充處理人際互動棘手狀況的工具。 讀者們會發現,《你不爽,為什麼不明說?:腹黑、酸言、擺爛,好人面具下的「被動式攻擊」》是一本引人入勝、深入淺出、富有啟發又撫慰人心的好書。它專為有被動式攻擊傾向的人而寫,但不只對他們有幫助,也對他們周遭的人有助益。此書的寫作風格平易近人又令人著迷,對「心理健康八把金鑰系列」而言猶如錦上添花。我覺得自己受到照顧、理解、啟發與幫助,相信你也會有一樣的感覺! 書系主編芭貝特.羅斯柴爾德(Babette Rothschild) 前言

表面上說沒事,其實心裡很有事(節錄) 辨識何謂被動式攻擊反應 蘿貝塔和喬伊斯合住一戶公寓。她們以共有的家用金購買雜貨。為了省錢,她們每星期去量販店採購一次。在量販店買半加侖的鮮奶比在附近超市買兩夸脫還便宜。 一天早上,喬伊斯想加鮮奶到她的玉米脆片裡,卻發現紙盒裡只剩一、兩匙鮮奶。蘿貝塔正準備出門上班,喬伊斯問她:「鮮奶怎麼沒了?」 「鮮奶沒了嗎?」蘿貝塔說:「你知道我朋友傑克昨晚泡了熱可可來喝,一定是被他用光了。不好意思啊!」 依個性而定,喬伊斯有四種可能的反應: 1.「這樣啊,如果你有腦袋,怎麼不想一想⋯⋯」喬伊斯一邊說,一邊把將近空了的鮮奶盒丟向蘿貝塔,殘餘

的鮮奶灑到她的裙子上。「傑克繳錢給我們當家用金了嗎?希望他覺得『我的』鮮奶很好喝。」 2. 「沒關係。」喬伊斯說:「我上班途中再買咖啡來喝。」當然,咖啡要另外花錢,而且她抗拒不了星巴克的司康,但她不想惹得蘿貝塔不高興。她說:「祝你有愉快的一天。」 3. 喬伊斯深呼吸一口氣。「看來我們要重新規劃購物清單了,不然就是先在附近超市買一買,免得不夠用。我們晚上討論一下吧。」 4. 「喔,好吧。」喬伊斯柔聲說道:「我找別的東西當早餐好了。」她想起架子上還剩最後一盒優格,那是蘿貝塔的最愛。 老實說,當你面臨類似的處境,哪一種反應最接近你的反應?這是一本關於被動式攻擊的書,但這四種反

應只有一種符合被動式攻擊的行為模式。如果你自己有被動式攻擊的問題,或你之所以在讀這本書是因為身邊有這種人,那你可能一眼就能認出那一個選項。不過,且讓我們先看看每一種反應意味著什麼。 •第一種個性帶有侵略性。侵略性的反應通常是一時衝動,但背後的目的是要造成傷害。 丟鮮奶盒的動作只帶有溫和的肢體暴力,但情緒上的暴力更惱人。無謂地侮辱及影射蘿貝塔的男性友人就是一種情緒暴力。憤怒在此顯而易見。 •第二種反應的個性消極。做出消極反應的人不表達自身需求、不捍衛自身權益,往往是因為自卑,他們覺得自己比別人更微不足道。我們在這裡看不到憤怒的痕跡,但很難想像一個人能夠長此以往而不累積滿腹怨氣。

•第三種反應的個性果決。光是深呼吸一口氣的動作就說明了很多。喬伊斯感覺自己怒火中燒,她先經過思考才做出反應。在她看來,問題出在鮮奶的供應不當,蘿貝塔的朋友只是剛好用了最後一些。他們的需求相互衝突,是時候好好討論了。好好討論才是積極正面、成熟負責的解決問題之道。 •第四種反應是典型的被動式攻擊型人格。表面上看不到憤怒。到了晚上,蘿貝塔在找她的優格時,喬伊斯會甜甜地說她總得吃早餐,而她只找得到那盒優格。蘿貝塔怎能對她生氣呢?就某個角度而言,喬伊斯只是拿回蘿貝塔欠她的。但蘿貝塔可能也會覺得被刺傷,尤其如果她和喬伊斯已是老交情了。 被動式攻擊者的行事作風 被動式攻擊又稱消極抵

抗,是以看似沒有敵意的方式來表達憤怒的一種手段。由於沒有一個定義能像實際舉例一樣生動釐清它的涵義,我們不妨依序看看幾個被動式攻擊程度越來越強的狀況。 露西討厭早起。為了叫她起床,她母親總是喊了又喊,但她還是躲在被窩裡假裝沒聽到。事實上,露西很清楚她母親何時會氣呼呼地爬上樓梯敲她的房門,而她會趕在那之前跳起來衝進浴室。 聽起來夠簡單的,對吧?小時候我們可能都有過類似的表現。或許是賴床,或許是大人講了好幾次,我們才關上電視去做功課。我們會乖乖照做,只不過做得拖拖拉拉。我們用這種方式激怒爸爸媽媽。如同我們每一個人的母親,露西的母親每天一早就從被兒女的行為激怒開始。 我們來看看當被動

式攻擊變得更嚴重一點的情況。 為了結束這種拉鋸,露西的母親用了新的招數對付她。她告訴露西,從今以後她只會叫她一次,她要是不起床就自己去上學。也就是說,她要麼得走路去,要麼得等公車。第二天早上,媽媽只叫她一次,露西就起床了。但她占用全家唯一的一間廁所,慢吞吞地刷牙洗臉。等她終於打開門時,全家人都聚集在門外。 因為不能上廁所,大家的行程都被打亂了。露西伸伸懶腰說:「我只是想照你說的做啊。可能我還沒完全清醒,所以動作有點慢吧。」 在家人眼裡,露西的拖延戰術或許看起來很故意,但露西可能不明白自己這麼做的動機,她的出發點可能也不是要造成傷害。畢竟,她只是聽從命令,而且她已準備好一套說詞

。在這個案例中,我們看到被動式攻擊處世之道的源頭。 我們再看看幾年之後的露西。 電話響起時,露西看到來電者是她父親的生意夥伴。她沒讓電話轉到答錄機,而是主動接起電話,提議幫對方留言。她父親的生意夥伴說,明天一早不要到公司碰頭,請她父親直接去機場搭飛機,這樣才趕得上一場重要的會議。露西提筆寫下留言,甚至還問了班機時間。掛上電話之後,她把字條丟到她父親放公事包的小書桌上,然後就去看電視了。 那天晚上,一家人共進晚餐時,她父親的手機響了。和對方講完之後,他氣沖沖地掛斷手機。「露西,你什麼時候才要告訴我更改航班的事情?」 露西抬起頭來。「更改航班?喔,對,你的搭檔打來過。」

她父親深呼吸一口氣。「他說是你接的,他還留了言。」 「是啊。」她說著朝父親的書桌走去。「就在這裡啊。」她彎下身。「哎呀,一定是你放公事包的時候掉到地上了。對不起啦。」她把那張仔細寫好的字條交給父親。 露西單純只是粗心大意嗎?還是因為父親不讓她和一些年紀較大的朋友去參加週六晚上的派對,她就用這種方式還以顏色?她的家人說不上來,露西本人可能也不清楚。反正她會確保父親在上床睡覺前看到字條,對吧?儘管如此,這種袖手旁觀的做法依舊是一種被動式攻擊的表現。 接下來的例子則不是袖手旁觀,露西採取行動了。 露西現在上大學了,但不是她想上的那一所。她想上的在另外一州,那所大學的校園很

酷,還有很棒的足球校隊。爸媽說那裡的學費太貴,他們付不起。她只好上了這間離家兩小時車程的學校,爸媽說這裡的學費他們「勉強可以應付」(而那還是在她母親被辭退之前)。他們給了她一張信用卡,用來支付學校的花費,於是她把這張卡刷爆,買了一台新的筆電。她告訴爸媽說教授「要求每一位學生都要有筆電」,即使她腦袋裡盤算著一堆除了課業以外的用途。她可能認為那張信用卡是父母向她求和示好的表現,因為他們逼她去上她心目中第二順位的學校。 到了這時,露西已經深深陷入被動式攻擊的模式裡了。儘管她的父母可能覺得這是一種報復的舉動,露西卻可能認為她有權拿她應得的。她的被動式攻擊也展現在其他的人際關係上。 露西的室

友佩妮長得很漂亮,她有一件淺桃紅色的毛衣,那件毛衣她穿起來格外動人。露西「借」來穿,不知怎地灑了紅酒到毛衣上。她把毛衣丟在她自己的衣櫃底部,毛衣就這樣放了幾天,直到室友為了穿去參加聯誼找起這件毛衣來,露西才說:「喔,天啊!我本來想送去洗衣店,趁你還沒看到就弄乾淨的。真的很抱歉。」 關於被動式攻擊這件事,我們來看看露西的人生告訴我們什麼。 以最輕微的形式而言,我們可能在自己身上看得到被動式攻擊的痕跡。我們都會口頭上說好,結果卻用反其道而行來吐露內心真實 的感受。舉例而言,在購物商場,我們拿了慈善捐款的表格,然後就把它丟在車上。我們同意要幫學校的活動做準備,但這件事不知怎地就被排到待辦事

項的最後一項。我們答應要做某件家事,但卻玩得渾然忘我,把家事忘得一乾二淨。 在諸如此類的情況中(至少就多數而言),被動式攻擊的關鍵要素不見了。這個消失不見的關鍵就是「憤怒」。媽媽每叫她起床一次,露西就更心煩一點,但她表面上保持冷靜,即使媽媽的嗓門越來越大。討厭的老闆交代了討厭的任務,員工就把老闆交代的東西放在文件匣的最底部,或是老公每次去買東西都忘記太太交代的購物清單,這些都跟露西的例子有異曲同工之妙。 在占用廁所時,露西的敵意較為明顯,但也並非開誠布公。在被動式攻擊的這個階段,當事人即使明顯盡了全力按照別人的要求去做,卻仍能成功搞砸結果。比方傑克乖乖洗碗,但在過程中打破了兩個杯子

,他為自己開脫道:「我只是有點笨手笨腳。」 「疏忽」是被動式攻擊的另一面。露西知道那通電話留言對她父親很重要。不管實際上是不是她把字條丟到地上的,她反正沒特別請她父親注意。被動式攻擊常常表現在忘記傳遞訊息或採取相關措施上,因為你對某人很生氣,而你知道那個人會因此受到傷害。 被動式攻擊也包括報復行為,像是露西把信用卡刷爆,但請注意,她自認有資格擁有那台筆電。她不認為買那台筆電是故意要攻擊她父母的痛處。 你可能會問:人怎麼會這樣? 首先,身為一個閱人無數的心理醫生,我可以告訴你:說真的沒有「劣根性」這種東西。 我再重複一次:沒有天生的壞胚子、壞小孩、壞人。被動式攻擊的

行為不代表你是壞人,隱藏在這種行為背後的憤怒也不代表你很壞心。然而,我刻意挑一個孩子/青少年來舉例,是因為被動式攻擊的根源通常來自人格養成的時期。 我也想補充一點:儘管前述行為絕對不是可以接受的行徑,但我對露西和她既困惑又氣惱的父母一樣心疼。直到露西明白自己的行為有問題之前,她還會繼續傷害其他人,而我對她和這些人也都一樣心疼。不管是對本人還是周遭旁人,被動式攻擊都是人際圈中的一個問題。這種偏頗的生存策略常常造成破壞,本書的用意是要幫助雙方一同擺脫它的不良後果。 我們來看看被動式攻擊的根源何在,以便了解像露西這樣深陷其中的人。 一切是怎麼開始的? 被動式攻擊是一種應對機制

。當人覺得自己無能為力,或者當人害怕招致不好的結果(例如造成雙方的衝突或決裂),這種應對機制就啟動了。無怪乎被動式攻擊的行為源自幼年時期,兒時的我們多少都對控制自己的人生無能為力。 我們依賴父母或監護人供應食衣住行等基本需求。法律規定我們要上學。在學校,我們每天的生活多少都受到課表的支配。理想上,孩子覺得父母或監護人能滿足他們身心雙方面的需求。成長過程中,他們生活安定,受到照顧與保護,對家庭有歸屬感。他們學會信任,並懂得情感交流。在家庭與學校之間,他們培養自身的技能及隨之而來的自信。經由受到照顧,他們也學會照顧他們在乎的人。 然而,並不是每個人的成長經驗都這麼美妙,甚至絕大多數人都

不是這樣長大的。有些家庭裡的人際關係可能直接導致被動式攻擊的行為,有些家庭則間接鼓勵了這種行為。 被動式攻擊是怎麼開始的?以下是一些可能的情況。 強勢+弱勢=被動式攻擊 如果父母其中一方很強勢、另一方很弱勢,孩子幾乎難免都會有點被動式攻擊的傾向。父母當中弱勢的一方可能會用被動式攻擊的方式對付強勢的一方,不知不覺間就為孩子樹立了絕佳的榜樣。被動式攻擊的媽媽背著爸爸買零食給孩子,然後交代孩子說:「我們不要告訴你爸。」孩子從中學到不能直接和強勢或易怒的人硬碰硬,但可以為了得到你想要的而對他們說謊或保密。 弱者幾乎難免會對強者心生憤怒和敵意,而弱勢父母不誠實的溝通、甚或蓄意破壞

的舉動,孩子也可能參與其中。終其一生,在面對威權人物時,被動式攻擊的孩子對強勢父母的憤怒或報復渴望,可能一直潛藏在他們內心深處,不自覺地影響著他們的應對方式。 早年接觸的其他人也可能為被動式攻擊行為提供角色模範,例如比較年長的哥哥姊姊和親戚朋友。隱藏負面感受的社會文化也是被動式攻擊的成因。

臺灣現代民歌(1970-2000)中現代詩入歌現象研究

為了解決夸脫 的問題,作者陳怡津 這樣論述:

自古以來音樂與詩歌存在著千絲萬縷的關係,而歌詞就是音樂與文學激盪下的產物,本文將剖析臺灣現代民歌時期(1970-2000年)的時空背景下,現代詩入歌的特殊現象。臺灣從1970年代因政治環境陷入定位窘境,民族思潮湧起;以及社會情況,因外來文化衝擊,知識階層遂生發民族探尋的意識;繼而影響樂壇發展——流行歌曲退潮,民歌應運而生;至於詩壇情況,則因文學傳統失根,鄉土文學論戰發起,本文即從此四大面向講述臺灣現代民歌的脫胎與變種,進而暸解現代民歌由萌芽、醞釀至發展的概況。此外本文將以楊弦將余光中詩集譜曲入歌為開端,至李泰祥將鄭愁予、向陽、洛夫、羅青等眾多現代詩人作品譜曲入歌為巔峰;進而探究詩人們作品中譬

喻、映襯、誇飾、象徵、轉化等修辭在歌詞上的應用。同時釐清現代詩與歌詞間本質上的相同處,諸如兩者源頭相同、講求節奏、情志諧和、具有音樂性、繼承抒情傳統等特色。也分析現代詩與歌詞在語言、意象運用、服務受眾、視覺形式、題材、情感渲染性上的差異性。最後探究現代詩與歌詞間的交互作用、越界書寫及兩者應該如何相互借鑒並革新的意義。

夸脫的網路口碑排行榜

-

#1.無題 - 第 101 頁 - Google 圖書結果

1 準備一壺1夸脫(1公升)的蘋果汁。 2 找個大碗或是其他容器,倒進5夸脫(5公升)的蘋果汁加2夸脫(2公升)的水稀釋,如果蘋果汁的味道還是很甜或太濃,繼續加水稀釋。 於 books.google.com.tw -

#2.貨幣兌換器| 匯率| OANDA

我們的應用程式介面(API)可在您的企業資源規劃(ERP)上使用,讓您能夠獲取準確的過往外匯數據和匯率。 ... 為企業提供一系列全球匯款優惠以及跨境費用對沖。 ... 在協助個人 ... 於 www.oanda.com -

#3.美式夸脫(幹) 到毫升轉換器

美式夸脫(幹) 到毫升表 · 1 qt, 946.35 mL · 2 qt, 1892.71 mL · 3 qt, 2839.06 mL · 4 qt, 3785.41 mL · 5 qt, 4731.76 mL · 6 qt, 5678.12 mL · 7 qt ... 於 www.metric-conversions.org -

#4.第15章時洲 - 半夏小說

樂樂見掃地的老頭叨個沒完,半天還說不到重點,“您倒是說沈時洲啊,叨那些我听不懂的干嘛?” “哎,你倒是直爽。”那老頭又笑呵呵夸他一句,“你剛才催我講話 ... 於 www.banxia.co -

#5.3夸脫燉鍋 - 沙朗大師鍋具

3夸脫燉鍋 ... 適用於整顆包心菜的容量,能快速以蒸汽蒸熟新鮮或冷凍的食材。您也可以在燉鍋裡同時蒸煮兩樣食物。 於 www.saladmaster.com.tw -

#6.夸脫- PanSci 泛科學

夸脫. 1 篇文章・ 0 位粉絲. +追蹤. 常用關鍵字. 中世紀 伊麗莎白一世 加侖 品脫 夸脫 容量 度量衡 從奈米到光年:有趣的度量衡簡史 歐洲 盎司 紅酒 蕭邦 超品 重量. 於 pansci.asia -

#7.27”洗衣机干衣机一体机$380 - 温哥华天空

相关推荐 · 电视电脑,文件柜书架,办公桌,书桌,餐桌IKEA桌子,小桌子玻璃桌子;助送 · Cuisinart5-1/2夸脫(22杯)12 變速立式廚師機800瓦帶配件. 於 www.vansky.com -

#8.今年國慶燒烤成本比去年便宜3%

幸好仍有許多食材的價格降低,最明顯的是檸檬汁,2.5夸脫的檸檬汁為3.73元,大減16%;13盎司巧克力餅乾的價格下降10%,平均成本為3.9元;16盎司洋芋片 ... 於 udn.com -

#9.吳慷仁遭匿名影射「在演藝圈開後宮」!深夜開砲:那輪不到你 ...

于夸? B. 表示身在演?圈之?,并未遇到像匿名指控中那?的事情C. 表示?于?种指控的?道深感不解D. 表示?于metoo??中?似的指控深感惋惜正确答案:B. 表示 ... 於 www.setn.com -

#10.NOWnews今日新聞

《NOWnews今日新聞》(www.nownews.com)於2008年4月正式上線,是臺灣第一個,同時也是臺灣最大、最即時的網路原生新聞網站。由今日傳媒股份有限公司經營, ... 於 www.nownews.com -

#11.我推123情報露比做出德國骨科發言啦- 新番捏他No.29617407

瘟神認證的敗北flag,加上上一話時的"我不是以星野阿夸的身分說的" 露比準備被腦破壞了wwwwww. Replies(1):>>29617468. 於 sora.komica.org -

#12.李銘順為戲增肥5公斤「最美小龍女」誇他:愈胖愈帥 - 中國時報

李銘順為戲增肥5公斤「最美小龍女」誇他:愈胖愈帥. 20:192023/06/28 ... 李帝勳許願脫單!羞曝想在台找真命天女「可以當天來回見面」. 於 www.chinatimes.com -

#13.正品19x13x11 6 加侖24 夸脫長方形乳製品奶籠(黑色)

這款箱子尺寸為19 x 13 x 11 英吋(約48.2 x 33.0 x 27.9 公分),也稱為6 加侖/ 24 夸脫(約6.7 公升)長方形塑膠乳製品或牛奶箱。 請放心,知道本產品的品質和強度, ... 於 www.amazon.com -

#14.揚基,你煮的咖啡真難喝——南北戰爭中的咖啡故事 - VITO雜誌

... 戰爭爆發後不久,大陸軍(美軍前身)的定量配給標準規定,每個士兵每天的飲料是1夸脫的雲杉啤酒或蘋果酒,或是每星期為100 人提供9 加侖的糖漿。 於 vitomag.com -

#15.英文翻譯- 夸脫{英制容量單位,等於1.1365公升} - 三度漢語網

中文詞彙, 英文翻譯, 出處/學術領域. 夸脫{英制容量單位,等於1.1365公升}, quart {= qt}, 【計量學名詞】. 四分之一;夸特{英制乾量容量單位,等於290.9公升;英制 ... 於 www.3du.tw -

#16.1品脫等於多少夸脫 - 單位換算大全

體積單位換算為你解答1品脫等於幾夸脫?1品脫等於多少夸脫?品脫和夸脫的計量換算,1品脫(pt[US,dry])體積換算成夸脫(qt)等於多少?1品脫(pt[US,dry])等於0.5818夸 ... 於 tc.unithelper.com -

#17.全世界都在玩的有趣數學題 - 第 223 頁 - Google 圖書結果

... 英尺=1728立方英寸=0.0283立方公尺 1立方碼=27立方英尺=0.765立方公尺容積英制 1品脫=20液量盎司=34.68立方英寸=0.568升 1夸脫=2品脫=1.136升 1加倫=4夸脫=4.546升 ... 於 books.google.com.tw -

#18.夸脱- 抖音百科

夸脱 是个容量单位,主要在英国、美国及爱尔兰使用。1夸脱在英国和美国代表的是不同的容量,而美国更有两种夸脱:干量夸脱及湿量夸脱。 基本信息. 中文名. 夸脱. 外文名. 於 www.baike.com -

#19.西方經濟學名著提要(下): - 第 189 頁 - Google 圖書結果

假設如上例一個經濟體系生產兩種產品小麥和鐵,但生產方程是: 280 夸脫小麥 +12 噸鐵 120 夸脫小麥 +8 噸鐵▷ 575 夸脫小麥 20 噸鐵在上例中,鐵的總產量 20 噸恰好足夠 ... 於 books.google.com.tw -

#20.夸脫

夸脫 (英語:quart,符號:qt)是英制及美制單位中一個的容量單位,定義為1夸脫等於四分之一加侖。目前使用的夸脫有三種,英制夸脫、美制(液體)夸脫、美制乾貨夸脫, ... 於 www.wikiwand.com -

#21.做菜時常用到的單位 - Facebook

pint(品脫)=2 cups(杯)=16 ounces(盎司) qt.=quart(夸脫)=4 cups(杯)=32 ounces(盎司) gal.=gallon(加侖)=4 quarts 於 www.facebook.com -

#22.既然完美究極的蓋特可以脫衣,那麼待會兒出現的應該會是愛吧 ...

原影片:【 ソウルキャリバーⅥ 】今夜こそ勝ち越すカオスな奴らとの戦い、にぇ!!!!!!!【ホロライブ/さくらみこ】https://youtu.be/G_ulCc3zizw ... 於 www.youtube.com -

#23.夸特的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典 - Chienwen.net

量詞。歐美各國計算容量的單位。為英語quart的音譯。一夸特等於九百六十公克。簡稱為「夸」。也譯作「夸脫」、「夸爾」。 夸特(Quarter)是英制單位,即四分之一、25% ... 於 dictionary.chienwen.net -

#24.夸脫(qt - 美制幹量), 體積

夸脫 (qt - 美制幹量), 體積. 在文本框中鍵入要轉換的夸脫(qt)數,以查看表中的結果。 公制, 立方公里, 立方公尺, 公石, 十升, 立方分米, 升(l), 分升, 厘升, 立方公分 ... 於 www.convertworld.com -

#25.夸脫(quart)是個容量單位 - 華人百科

夸脫 (quart)是個容量單位,主要在英國、美國及愛爾蘭使用。1夸脫在英國和美國代表的是不同的容量,而美國更有兩種夸脫:乾量夸脫及濕量夸脫。中文名稱夸脫外文名稱quart ... 於 www.itsfun.com.tw -

#26.容量換算:公制及英制 - 單位轉換及換算Unit Conversion

1 夸脫(quart)= 2 品脫(pint) 1 加侖(gallon)= 4 夸脱(quart) ... 1 毫升(milliliter/ml) = 0.00176 品脫(pint) 於 conversionandexchange.blogspot.com -

#27.夸脫- 維基百科,自由的百科全書

夸脫 (英語:quart,符號:qt)是英制及美制單位中一個的容量單位,定義為1夸脫等於四分之一加侖。目前使用的夸脫有三種,英制夸脫、美制(液體)夸脫、美制乾貨夸脫, ... 於 zh.wikipedia.org -

#28.辭典檢視[夸特: ㄎㄨㄚㄊㄜˋ] - 國語辭典

字詞:夸特,注音:ㄎㄨㄚㄊㄜˋ,釋義:量詞。歐美各國計算容量的單位。為英語quart的音譯。一夸特等於九百六十公克。簡稱為「夸」。也譯作「夸脫」、「夸爾」。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#29.将qt换算为gal (液量夸脫(英制)换算为加仑(英制))

1液量夸脫(英制)等于多少加仑(英制)? 可以将qt换算为gal (液量夸脫(英制)换算为加仑(英制))的度量计算器。 (体积) 於 www.huansuan-danwei.info -

#30.Gourmia EPJ100 電動柑橘榨汁機不銹鋼10 夸脫160 瓦橡膠 ...

Gourmia EPJ100 電動柑橘榨汁機不銹鋼10 夸脫160 瓦橡膠手柄和圓錐形蓋子,易於使用一種尺寸適合所有圓錐形果汁,易於存放。 – 110V. 於 abxix.com -

#31.漢典“夸脫”詞語的解釋

夸脫 ”的解釋,成語解釋,國語辭典,網路解釋. ... 條目 夸脫. 拼音 kuā tuō. 詞語解釋網友討論. 夸脫 詞語解釋. 解釋. 見“夸特 ”。 © 漢典. 【載入評論】 ... 於 www.zdic.net -

#32.【暴走小蝦米】最新禮包兌換碼序號大全 - 敗家達人

【暴走小蝦米】最新禮包兌換碼序號大全,禮包兌換教學,速刷首抽,最強武器技能搭配。 On 2023-03-09 By 敗家達人-阿輝輝 In ◇禮包兌換碼. 於 www.gbyhn.com.tw -

#33.“一夸脱”是多少毫升? - 百度知道

946毫升内容拓展: 1、夸脱分英制和美制两种。美制分干量夸脱和湿量夸脱。 2、美制:湿量一夸脱等于0.946升,即946毫升。干量一夸脱=1.101 升,即1101毫升。 於 zhidao.baidu.com -

#34.夸脱_搜狗百科

夸脱 (quart)是个容量单位,主要在英国、美国及爱尔兰使用。夸脱在英国和美国代表的是不同的容量,而美国更有干量夸脱及湿量夸脱两种夸脱。美制夸脱中1美制湿量夸脱 ... 於 baike.sogou.com -

#35.夸脫- Yahoo奇摩字典搜尋結果

夸脫. zhuyin[ㄎㄨㄚㄊㄨㄛ]; pinyin[kuatuo]. a quart. Dr.eye 譯典通 · Yahoo奇摩字典. Traverse City Grand Traverse更新疑難排解 · 會員登入. 於 tw.dictionary.yahoo.com -

#36.夸脫- 維基詞典,自由的多語言詞典 - Wiktionary

規範字(簡化字):夸脱(中國大陸、新加坡、馬來西亞): 傳統字:[[]](中國大陸、新加坡、馬來西亞): 國字標準字體:[[]](臺灣): 香港標準字形:[[]](香港、澳門 ... 於 zh.wiktionary.org -

#37.超過10種做愛體位!最令女人高潮、男人更持久的性愛姿勢是這 ...

使用女上體位時,女人常常跨在男人身上,讓自己的體重均勻分布在兩膝之間。不論她面對著你或是背對著你(體位C)都有這好處。這體位的另外一種變化,就是她 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#38.Re: [情報] 我推的孩子123話情報- 看板C_Chat - 批踢踢實業坊

推zeyoshi: 重點不是電影應該會有男女主的床戲嗎 06/29 18:09. 推achuck11: 走妹路線但還沒捉I阿夸就被殺掉之類的吧,剛好迴避玄關 06/29 18:10. 於 www.ptt.cc -

#39.夸脱_百度百科

夸脱 是個容量單位,主要在英國、美國及愛爾蘭使用。1夸脱在英國和美國代表的是不同的容量,而美國更有兩種夸脱:乾量夸脱及濕量夸脱。1 英制夸脱= 8 及耳= 2 品脱= 1/4 ... 於 baike.baidu.hk -

#40.烘焙原理: 探索烘焙的科學基礎,掌握烘焙藝術的精髓,傲擁職人等級的實力

1 準備一壺1夸脫(1公升)的蘋果汁。 2 找個大碗或是其他容器,倒進5夸脫(5公升)的蘋果汁加2夸脫(2公升)的水稀釋,如果蘋果汁的味道還是很甜或太濃,繼續加水稀釋。 於 books.google.com.tw -

#41.鑄造學 - 第 6-9 頁 - Google 圖書結果

表 6-1 典型的砂心砂混合物範例用途基砂黏結劑其他組成物備註矽砂 113 份,AFS 56 2 份砂心油無無水時崩散性良好(小件)灰口鑄鐵 5 份砂心油,矽砂 280 夸脫無 4 夸脫穀粉 ... 於 books.google.com.tw -

#42.美國夸脫轉換錶和計算器 - CitizenMaths

美國夸脫(us qt)轉換錶和計算器到不同的體積單位,包括萬億立方英尺, 千萬立方英尺, 去做. 於 citizenmaths.com -

#43.無~更應深入|方格子vocus

無~標準答案~人生旅程更應深入~思索為什麼~~~ 放下~莫計較太多~ 無作為者~侈言夸談~ ~~~ 旅程~活出燦爛~ 擺爛~放任~找藉口是無法創造出來的. 於 vocus.cc -

#44.哈根達斯Haagen-Dazs 官方商店

【網路商店限定】 品牌禮袋-家庭號夸脫組. $51.15 USD. $38.73 USD · 加入購物車. 【網路商店限定全台免運】 米妮迷你杯禮袋組. $41.99 USD · 加入購物車. 於 www.haagen-dazscakeorder.com -

#45.每日禱告(星期日)/ Daily prayer - 台北靈糧堂

親愛的主,在這聖餐主日,凡藉著祢進到神面前的人,祢都能完全拯救到底,因祢是長遠活著,替我們祈求,高過諸天的大祭司!求主幫助我一生得著全備的福音,並靠著聖靈將福音 ... 於 int2.bolcc.tw -

#46.将夸脱(美国)(qt (US))换算为升(L) | Tradukka

1 qt (US) = 0.94635294599964 L / 将夸脱(美国)换算为升,您也可以将夸脱(美国)换算为立方米, 立方千米, 立方分米, 立方厘米, 立方毫米, exaliter, petaliter, ... 於 tradukka.com -

#47.麵粉‧水‧鹽‧酵母:頂級工匠麵包聖經: 超過500個關鍵步驟、知識和訣竅,從新手到老手都能完美重現世界一流烘焙坊的麵包風味

小攪拌盆你會需要一至二個 6 夸脱的含蓋圓形小盆,用來裝你的魯邦種麵及製作硬種或液種酵頭,同樣地我推薦坎波牌攪拌盆,你可以在所有有賣 12 夸脱盆的地方找到 6 夸脱盆, ... 於 books.google.com.tw -

#48.12553 張夸脱圖片、庫存照片和向量圖 - Shutterstock

歡迎瀏覽Shutterstock 收錄的高畫質夸脱庫存圖片和其他百萬張免版稅庫存照片、插圖和向量圖。 每天收錄數千張高水準圖片。 於 www.shutterstock.com -

#49.夸脫 - 海词

英制加侖英國度量衡系統用於液體和干容量單位,等於4夸脫(4。546開) A unit of volume in the British Imperial System, used in liquid and dry measure, ... 於 dict.cn -

#50.夸脫的意思- 漢語詞典

簡體拼音: [kuā tuō] · 反義詞 · 近義詞 · 基本釋義 · 詳細釋義. 見“ 夸特”。 · 百科解釋. 夸脫(quart)是個容量單位,主要在英國、美國及愛爾蘭使用。 · 網路解釋. 1. quarts · 夸 ... 於 www.chinesewords.org -

#51.Dreye權威釋義|夸脫

拼音: kua tuo. 注音: ㄎㄨㄚㄊㄨㄛ. a quart. 一加侖相當於四夸脫。 A gallon contains four quarts. 以上來源於:《漢英大辭典》 ... 於 yun.dreye.com -

#52.Watco 透明櫻桃油基丹麥油1 夸脫 - 主頁- PaintPlace 紐約

Watco 透明櫻桃油基丹麥油1 夸脫 · 3M 灰白色萬能接頭化合物12 盎司 · 3M 11 in. LX 9 in. W 80 Grit 氧化鋁砂紙50 包 · 3M 超耐用5 英寸陶瓷鉤環磨盤220 粒5 件裝 · Scotch- ... 於 zh-tw.paintplaceny.com