太陽能發電量的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦《科塔普》雜誌寫的 地球生存地圖:88張環境資訊圖表,看懂世界資源消耗與氣候危機 和菅直人的 核災下的首相告白都 可以從中找到所需的評價。

另外網站知識專區 - 恩發能源科技股份有限公司也說明:一般而言,現在市售的各廠牌太陽能光電板發電效率相去不遠,以矽結晶光電板而言,目前單位面積發電量功率大約是在120~150W/m2上下,即架設1KW的太陽能發電系統約 ...

這兩本書分別來自商周出版 和今周刊所出版 。

國立雲林科技大學 工業工程與管理系 邱靜娥所指導 蔡依玲的 運用ARIMA模型與LSTM模型預測廢鋼和鎳的價格-以某電爐廠為例 (2021),提出太陽能發電量關鍵因素是什麼,來自於不鏽鋼產品、統計時間序列、灰關聯分析、長短期記憶。

而第二篇論文國立臺灣大學 環境工程學研究所 闕蓓德所指導 葛凡宇的 農地污染場址再利用評估工具-以桃園市為例 (2021),提出因為有 農地污染場址、再利用、土地利用適宜性分析、生命週期評估、生態系統服務價值評估、成本效益分析的重點而找出了 太陽能發電量的解答。

最後網站限電|新型太陽能提供潔淨能源敦煌鏡子發電站年發電量3.9億度則補充:在煤電短缺的情況下,水力發電、太陽能等成為目前最理想的電能來源。位於新疆哈密伊吾縣淖毛湖鎮的塔式熔鹽太陽能熱發電站,今年9月初成功並網發電.

地球生存地圖:88張環境資訊圖表,看懂世界資源消耗與氣候危機

為了解決太陽能發電量 的問題,作者《科塔普》雜誌 這樣論述:

用地圖,一眼看懂地球的求救訊號! 這本書,讓你一眼就了解地球的狀態有多嚴峻。 ▍每年消失的熱帶雨林,有整整一個英格蘭這麼大! ▍如果每個人都按照香港人的生活方式,那我們會需要4.2個地球才有足夠的資源! ▍被混凝土覆蓋的地表面積,有22個台灣這麼大! ▍全球的海洋,每一分鐘被撈出176公噸的漁獲,卻有19公噸的垃圾投入! 專精於資訊圖表的作者,還會告訴你: ▍死於鯊魚的人類,和因人而死的鯊魚,分別是多少? ▍全球運轉中的燃煤電廠、核電廠,有多少、在哪裡? ▍我們需要多大面積的植物,才能中和全球的二氧化碳? ▍全球使用中的手機,和使用中的牙刷,哪個多? ▍懸浮微粒汙染,在哪裡最嚴重?

▍氣候暖化,聖誕節時不再下雪了? 這些發人深省的答案,是地球在呼救的訊號。 作者以精美的圖表呈現地球當下的情勢,讓人們能脫離原本習慣的視角,用不同的眼光審視這些迫切的問題。本書不告訴讀者該怎麼做、不提供建議,也沒有任何環保運動的排名,而僅止於陳述事實,期望讀者能先思考,再行動! ★德國亞馬遜暢銷書、讀者4.8星好評 ★國內推薦 怪奇事物所所長 林東良/黑潮海洋文教基金會執行長 彭啟明/天氣風險管理開發公司總經理 舒夢蘭/金鐘獎《聚焦全世界》主持人兼製作人 黃益中/公民教師、《思辨》作者 溫美玉/全台最大教學社群「溫老師備課Party」創辦人 謝隆欽/地球星期三地科社群、中山大學附

中地科教師 ★國際推薦 「所有這些地圖都以美學和超越知識性的體驗,試圖讓人採取有效的行動,或至少簡化理解某個議題的門檻。……並且,無庸置疑地帶來希望。」 ──湯姆‧沃法特(Tom Wohlfarth),《星期五週報》(der Freitag) 「本書以意外簡單又關鍵的圖像,就環境保護、永續發展概念、生活方式和政策等層面提出許多最具迫切性的問題。重要的是,這些圖像都在告訴我們:我們做得到!所以,動起來吧!」 ──《亮點》雜誌(stern) 「打開書來看、錯愕之餘才意會到:我們當前的處境有些不對勁。這些極具巧思的資訊圖像都在理直氣壯地訴說這個世界當下的情勢。」 ──珮特拉‧阿內(Petra

Ahne),《柏林日報》(Berliner Zeitung) 「書中出人意表的繪圖將讀者拋出習慣的視角,讓他們用不同的眼光審視存在的問題,並期待他們藉此找到解決方案。」 ──大倪‧阿涅特(Daniel Arnet),瑞士《週日展望報》(SonntagsBlick) 「現在有一群創意工作者以簡明易懂而生動的方式,用圖像呈現出地球現況的許多資訊,並冀望以此提升人們對所處環境的重視。雖然事況嚴峻,但本書讀來輕鬆、富機趣,偶爾帶有諷刺意味,還不時有靈光乍現的頓悟。」 ──黑爾嘉‧菲茲納(Helga Fitzner),《文化在線報導》(KulturA-extra) 「格萊夫斯瓦德(Greifsw

ald)這個年輕團隊關心的是:把科學知識生動地呈現出來、挑戰既有觀點並提出論據。而且他們總是做得到。有些圖只是點出一個數字,也有些圖值得多花點時間去研讀,還有幾張圖又顯得不是那麼正經。幸好,光是每張圖都經過精心設計這點,就讓人讀來賞心悅目。」 ──《德國環境與自然保護聯盟雜誌》2020年第二期(BUNDmagazin 2/2020) 「《科塔普》(Katapult)這本發跡於格萊夫斯瓦德的資訊圖像雜誌以本書再次證明,強而有力的論理和溫和的幽默之間彼此並不衝突。」 ──《novum設計誌》2020年第六期(novum 6/2020)

太陽能發電量進入發燒排行的影片

近年全球 #再生能源 的主要投資集中在 #風電 和 #太陽能,但他們到底實際發了多少電?哪些國家風電和太陽能發電量最大,這個影片給你看歷史變化。

另外會同場加映,大家最關心的 #核電 全球發電量的50年歷史變化。

Source: BP

運用ARIMA模型與LSTM模型預測廢鋼和鎳的價格-以某電爐廠為例

為了解決太陽能發電量 的問題,作者蔡依玲 這樣論述:

鋼鐵廠生產鋼鐵產品的製程複雜且費時,當鋼品產出後,原料成本與市場行情已有所差距,若能精準掌控原料價格的趨勢變化,對其產品的訂價、銷售策略等都是很大的幫助。對公司來說,成本的管控與利潤的制定是一個很重要的課題,關係著企業經營成敗的重要關鍵,因此希望藉由本研究建立主要原料價格預測模型,並運用該預測模型在原料的採購與產品的銷售及定價策略時作為重要參考依據。 本研究針對不鏽鋼產品其主要原料廢鋼及鎳進行分析,分別以ARIMA模型以及灰關聯分析結合LSTM模型來預測廢鋼和鎳的價格。灰關聯分析結合LSTM模型先利用灰關聯分析篩選出影響主要原料價格的關鍵因素(美元匯率、黃金價格、美元指數、原油價格、天

然氣價格、LME鎳庫存量),然後將關鍵因素做為深度學習模型(LSTM)的輸入來建立廢鋼及鎳價格預測模型,以MSE及R2來衡量ARIMA模型與灰關聯分析結合LSTM模型的績效,結果以LSTM模型,其預測績效略優於ARIMA預測模型,本研究結果可以運用在鋼鐵業其廢鋼及鎳採購上的參考工具。

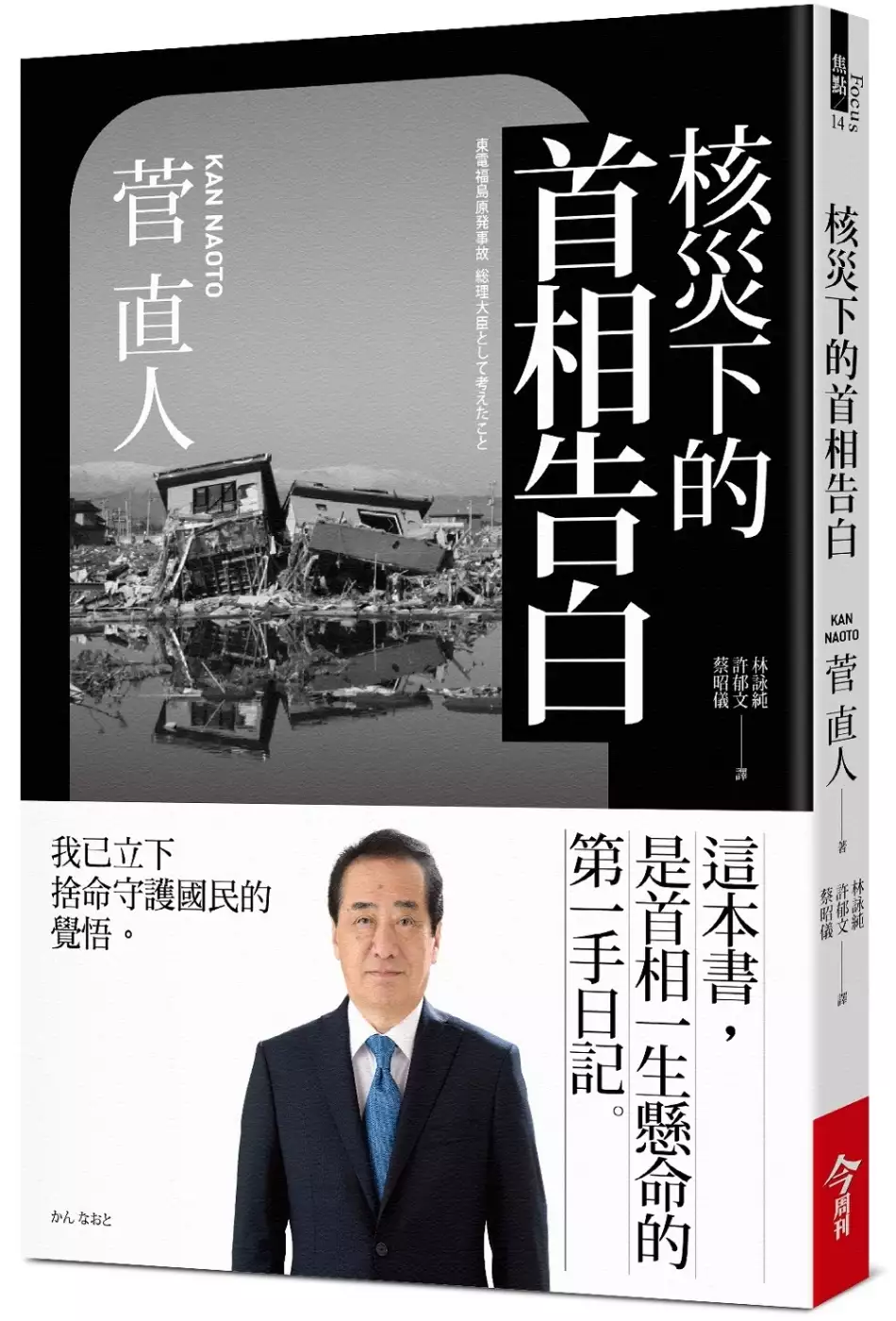

核災下的首相告白

為了解決太陽能發電量 的問題,作者菅直人 這樣論述:

日本首相一生懸命的第一手日記,重磅問世 【真實披露】浩劫當前,最高指揮官的所思、所見、掙扎與決斷 【核去核從】跟著首相穿梭核災現場與國會攻防,直擊你看不到的核能真相 「那時候,我已立下捨命守護國民的覺悟。」──來自首相的衝擊告白 2011年3月11日,我們共同目擊了現代最慘重的災難。 當現有制度無法因應前所未有的核災,國家結構性問題浮上水面之時, 身為最高權力者,他該如何帶領島嶼國民走過存亡危機? 什麼樣的決策和行動,才能挽救日本免於沉沒? 地震、海嘯、核災……他是全球第一位面臨多重浩劫的首相。 在深陷風暴的日子,他以文字記錄當下── 「下午2點46分發

生地震,我直奔官邸地下室的危機管理中心。就在發布各項行動指令的當頭,傳來噩耗:『福島第一核電廠的冷卻功能停擺。』」 「事故不斷延燒,整個東日本都遭到名曰『放射能』的敵方占領。敵人並非外來的侵略者,而是日本親手創造的怪物。正因如此,這場混戰必須由日本親自收拾,我們不可能撤退。」 「再這樣下去,國家勢必走向滅亡。不知不覺間,我已經在腦中盤算起最壞打算:反應爐徹底失控,含首都圈在內的東日本數千萬人被迫逃難……」 「我同時面對了前所未有的大地震、大海嘯,以及世界首見的多座核反應爐重大事故。這些災難就算各自獨立發生,都會引發一連串問題,而我所面臨的,是誰也沒有經歷過的多重危機。」

311十周年回顧,首次披露日本首相最真實的告白,以及在天災與人禍下的歷史證言。 本書特色 |311十周年回顧,時任首相的衝擊告白| 【真實披露】浩劫當前,最高指揮官的所思、所見、掙扎與決斷 【核去核從】跟著首相穿梭核災現場與國會攻防,直擊你看不到的核能真相 名人推薦 專文導讀── 「本書呈現了數起生死關鍵,例如全球矚目的『廠房爆炸』『直升機灑水』『首相親赴核電廠』;以及我們看不到的『灌注海水的真相』『敢死隊入廠降壓』。菅首相以當事人角度親述核災驚心動魄的內幕真相,內容完全基於可信的事實。這是每一座核電擁有國的重要啟示錄。」──陳弘美(旅日作家) 各界好評(

依姓氏筆畫排序)── 吳曉樂(作家) 陳雅琳(壹電視新聞台總編輯) 楊斯棓(醫師、年度暢銷書《人生路引》作者) 蔡康永(主持人、作家) 作者簡介 菅直人(KAN NAOTO) 一九四六年生於日本山口縣,畢業自東京工業大學理學部應用物理學科,第九十四任日本首相(任期四五二天)。現居東京都武藏野市。 曾任眾議院議員、專利師。一九八〇年首次當選眾議院議員,歷任社會民主連合副代表、先驅新黨政調會長等職,一九九六年一月至十一月擔任第一次橋本內閣厚生大臣,同年組成民主黨,擔任共同代表。一九九八年民主黨重組,歷任該黨代表、政調會長、幹事長。在鳩山內閣時期曾任副首相、國家

戰略擔當大臣、財務大臣。 現為民主黨最高顧問。著有《核災下的首相告白》《大臣》(暫譯)等書。 譯者簡介 林詠純 臺灣大學物理系、地質系雙學士,日本九州大學藝術工學府碩士,曾在民間研究機構擔任日文研究助理,現為專職日文譯者。譯有《大人的周末創業》《未來年表》《民粹時代》等書。 許郁文 輔仁大學影像傳播學系畢業。因對日文有興趣,於東吳日語教育研究所取得碩士學位。曾擔任日商多媒體編輯、雜誌日文採訪記者,現職為專職譯者。譯作包含《東京歷史不思議》《三日間的幸福》《海賊王的時代》。 Facebook:baristahsu|Email:[email protected]

蔡昭儀 自由譯者,日本國立東京學藝大學教育學碩士。譯有《惡的出世學》《日本瞥見記》《真田三代的挑戰》等書。 導讀 核災十年後,我們何去何從?/陳弘美 自序 身為首相,我想說的事 序章──覺悟 車諾比事件與東海村核輻射事故 福島核電廠事故 核電廠事故惡化 初期應變 燃燒不盡的核電廠 最壞的劇本 核能委員長的劇本 《日本沉沒》成為現實 最壞的劇本持續上演 最高指揮官的內心掙扎 東電撤退與統合指揮中心 逆轉攻勢 神明保佑 窺見日本毀滅的深淵 核電是哲學問題 與人類共存 第一章 回想――凝視深淵的日子 〈三月十一日.星期五〉 大地震發生前 搖晃的水晶燈 緊急災

害應變指揮中心 福島第一核電廠全面喪失電源 核能緊急事態宣言 核電廠事故與地震及海嘯的處理方式不同 如何看待首相的權限與責任 專家的建議――和能安全委員會 失能的當地緊急應變小組 核能安全保安院是什麼樣的組織? 電源車的確保與運送成為首要之務 決定降壓與避難指示 〈三月十二日.星期六〉 首要之務:盡速讓反應爐降壓 首相究竟該不該視察災區? 宛如戰地醫院的災區景象 組織敢死隊――吉田所長的決心 從上空視察海嘯災情 看電視才知道核電廠爆炸了 為什麼我們選擇分段擴大避難區域 「注入海水」的真相 前所未有的國難――致國民的訊息 尋求第二意見 〈三月十三日.星期日〉 睡在官邸的日子 東芝的救援物

資無法送達 缺席的東電領導人 分區停電的突襲 〈三月十四日.星期一〉 三號機爆炸 二號機的危機 〈三月十五日.星期二〉 我們不可能撤退 覺悟 宣布設立統合應變指揮中心 闖入東電總公司 四號機爆炸、二號機壓力下降 只有幸運可言 向國民的請託 被迫承接大賣壓的日本 反攻的號角響起 〈三月十六日.星期三〉 給自衛隊的指示 〈三月十七日.星期四〉 自衛隊直升機注水 請求東京都知事協助 前往皇居――史上頭一遭的西裝認證儀式 〈三月一八日・星期五〉 向對立陣營遞出橄欖枝 第一周的訊息 闊別一周的家 〈三月十九日之後〉 危機仍未解除 餘波不斷的災後影響 核災現場的捨命努力 第二章

──廢核與卸任 避難所 決心推動廢核 重新審視能源政策 東電的賠償責任問題 要求濱岡核電廠停機 能源政策的轉換 來自外界的抨擊 我在法國的宣示──一千萬戶住家的屋頂設置太陽能板 政局的變動 決心促成《再生能源特別法》 恢復笑容的公開會議 發布《復興基本法》 核災擔當大臣誕生 玄海核電廠的重啟問題 壓力測試 廢核宣言 降低核電依賴的決心 另一個課題――社會保障與稅制的整體改革 面對下台 最後的談話 放心不下的事 第三章 廢核下的政治與公民 龐大課題 自然能源考察 經濟界的核電必要論 思考核電真正的成本 後端束手無策 電力公司無力清償債務問題 加入再生能源市場的產業激增 節能省電也是成長領域

解構核電利益集團,是改革的第一步 野田政權的核能政策 黨與內閣能源環境會議 公民的角色 國民的選擇 謝詞 導讀 核災十年後,我們何去何從? 核電是唯一對準自己國民的核武。福島核災下,日本經歷了幾乎亡國的危機。 日本核電屬於國策,所以核電相關的重要決定權在於首相。核災發生時,前首相菅直人身為最高指揮,在官邸緊急對策室裡卻是處於無前例可循、無資訊可信的狀態,而失控的反應爐更以秒速持續惡化。本書呈現了數起生死關鍵,例如全球在電視上看到的「廠房爆炸」「直升機灑水」「首相親赴核電廠」;以及我們看不到的「灌注海水的真相」「敢死隊入廠排氣降壓」(電影《福島50英雄Fukushima

50》的主題)等,前首相以當事人角度親述核災驚心動魄的內幕真相,內容完全基於政府事故調查委員會證實的事實。 雖然各國的核電廠都設有重大事故(severe accident)下的對策準則,但都只是紙上談兵。天災會破壞核電廠的哪項設備?災情之下,人性會如何反應並影響各自崗位的職責?即使AI也無法推算。對此,本書為每一座核電擁有國,提供了重要數據和啟示。 我長年居住東京,回想十年前三一一大地震後,日本全國將注意集中在電視上的大海嘯,唯有少數懂核電的人已經聯想到斷電後無法供水冷卻反應爐的恐怖。這十年來,讀者能安心地在東京旅遊,可知道東京曾經差點成為核災重災區嗎?能夠幸免於此,是誰的力量?

核災當下,最驚險的除了二號機燃料棒熔毀,可能導致圍阻體爆炸,另一個不太為人所知的是四號機燃料池内浸泡一三三一支使用過的燃料棒,若無法冷卻,也會熔毀、爆炸。專家告訴前首相,屆時二五〇公里内包括東京、橫濱等都會區,總計五千萬人將需要避難。當時菅首相已憂心國民將如何疏散避難,包括他八十九歲的老母親──這是他私下向我吐露的。 而日本免於滅國的命運,是靠誰的力量? 災後,歐巴馬總統派遣美國核能管理委員會(Nuclear Regulatory Commissioner)會長格雷戈里.賈茨科(Gregory Jaczko,我在二〇一五年曾邀請他來台灣)前往福島協助和調查。當他了解核災真相之後,

他的結論是:「我過去認為人類、科學可以控制核災,現在知道那是無知的信心。」世界核能的權威也自此反核。看了此書的讀者,想必也會有同感,燃料池和二號機沒有爆炸,若不是靠天、靠運,那是靠什麼呢? 而為什麼人無法控制核災,還硬要冒險?核電真的便宜到需要國民賭命嗎? 核災發生後,日本媒體和東京電力公司刻意將失敗全推給最高指揮者──首相。當時我和菅首相既還不是朋友,也不是他所屬較左傾的民主黨的支持者,但是以正常的判斷都覺得那不合理、有蹊蹺。之後,我因為著寫《日本311默示:瓦礫堆裡最寶貝的紀念》一書,進行採訪研究,方知核電巨大的利益構造,官、政、商、學、媒的鐵五角稱為「核能村」。災前,東電一年

有五〇〇億日圓的宣傳廣告費,所以對核電不利的聲音不會上媒體。讀者若了解自己國家的核電利益構造之大,就會知道為什麼核電利益者會不惜賭上全國人民的性命。 我原以為台灣會記取福島的教訓,改善核安,沒想到災後看到台灣的報導盡是「福島核災和地震無關」「台灣有『斷然處置程序』,不會有核災」等足以滅國的謊言。於是我在二〇一三年邀請菅直人前首相來台灣四天,並在自由廣場上親口告訴民眾核災的事實(相關影片皆可自行查詢YouTube),又在二〇一六年為了推動能源轉型,我再度邀請前首相來台闡述電業自由化及綠電發展。 日本政府粉飾太平,例如將東奧稱為「福島復興奥運」,但事實是仍有五萬人無法回歸被輻射污染的鄉

土;災區產品外銷被拒;二〇二〇年決定排放輻射汙水入海;核廢料的最終處理根本束手無策……不勝枚舉的難題,顯見核電的代價是無價的,而這也是全球朝向再生永續能源的原因。 撰文:陳弘美(旅日作家) 自序 身為首相,我想說的事 我的首相任期自二〇一〇年六月八日起,至二〇一一年九月二日止,總共四五二天。任期中最重大的事件,毋庸置疑,就是三一一大地震與東京電力公司的福島核電廠事故了。我一卸任,就認為自己身為遭遇這起核電廠事故的首相,必須以某種形式留下記錄。 卸任後過了一年,「政府事故調查委員會」等各種報告紛紛出爐,因此我想趁著記憶尚未模糊時,執筆寫下這段經歷。 就我而言,我想要盡可能

揭露自己所知的事實。而且不單單只是呈現事實,更希望回溯當時的情況,進而說明自己身為首相,在核電廠事故的風暴中是如何思考、如何做出決斷,又是以什麼樣的心情採取行動。 政治家的行動與成績,並非由政治家本人評斷。儘管我自認為已經屏除私心、捨命行動,但是評論這一切的人,並不是我。我想,政治家的所作所為,最終只能交由歷史評價。 〈序章──覺悟〉即使現在距離大地震與核電廠事故已經過了一段時日,事發第一周的嚴峻狀況,依然歷歷在目。自從二〇一一年三月十一日發生大地震後,我連續一周都住在官邸。獨自一人的時候,就直接穿著防災服,在首相辦公室後方的會客室沙發上小睡。但所謂的小睡也只是躺著休息而已,大腦

依然轉個不停,拚了命思考著地震與海嘯的對策、核電廠事故可能會擴大到什麼程度,又該怎麼做才能阻止事態惡化……我完全沒有入睡的記憶。▎車諾比事件與東海村核輻射事故一九九五年阪神大地震的記憶依然鮮明,我考量到第一時間行動的重要性,首先緊急派出自衛隊。當然,我也是第一次遇到核電廠事故。雖然在車諾比事件發生後不久就曾讀過相關報告,對於核電廠事故的恐怖有一定程度的理解,但從來沒有想過這樣的事故竟然會發生在日本。有別於日本,當時蘇聯的車諾比事件是歸因於使用舊式反應爐,以及蘇聯的技術程度不夠完備。但日本擁有世界頂尖的核電技術與優秀的技術人員,因此我一直相信日本的核電廠不會發生那樣的事故。但很遺憾地,我後來才發

現,這不過是「核能村」(譯註:日本用來諷刺因推動核能而得利的產、官、學等特定人士所形成的群體。)所創造的「安全神話」。在此之前,日本發生過最嚴重的核電廠事故,是一九九九年的東海村核輻射事故。這是一起因為處理核燃料的JCO公司管理鬆散所導致的嚴重事故,造成兩名作業員因輻射暴露而身亡。我當時雖然基於關心而詳細調查,卻只知道這起事故由人為疏失造成,沒有意識到可能帶來更嚴重的核災。現在回想,人類犯錯原本就稀鬆平常,核電廠事故的預防也必須以此為前提,我為當時沒有應用這個教訓而深切反省。▎福島核電廠事故地震發生後不久,我就接到報告:福島核電廠啟動了自動緊急停止裝置,所有發電機都停止運作。我記得自己聽到的當

下鬆了一口氣,但隨後就傳來「海嘯影響下失去所有電源」「冷卻功能停擺」的消息。我幾乎因衝擊而表情扭曲,因為我知道發電機停止之後,如果不繼續冷卻,最後將導致爐心熔毀。事故發生後不久,我透過祕書官調查才知道,福島第一核電廠有六座機組及七座存放核廢料的燃料池,而距離大約十二公里的第二核電廠也有四座機組與四座燃料池。兩座核電廠的發電量是車諾比核電廠一號爐至四號爐的二.四倍,且車諾比發生事故的只有四號爐,因此福島第一與第二核電廠的核燃料與核廢棄物量是其好幾十倍。

農地污染場址再利用評估工具-以桃園市為例

為了解決太陽能發電量 的問題,作者葛凡宇 這樣論述:

政府機關近年積極投入整治農地污染場址,不僅採納傳統整治工法,亦推廣轉作非食用作物、植生復育,以及作為生質能原料方法,然而土壤污染濃度達到整治標準而解除列管的農地,由於未善加管理或無法阻斷污染源,出現再次污染或農產品重金屬超標情形;農民考量投入成本和改善時程,不願轉作或採用植生復育改善方法;作為生質能原料則因農地狹小分散,不適合於國內發展。上述情形突顯政府機關耗資經費的整治作為,並未達到農地恢復種植功能的預期成效。因此本研究旨於建立一個兼顧環境面和經濟社會面的農地污染場址再利用評估工具,透過探討住宅、商業、工業、太陽光電和農業五種方案的再利用適宜性和效益,作為決策者優化農地污染場址管理效用以及

國土規劃策略之參考。 本評估工具分為兩階段,首先為再利用方案適宜性分析,採納18個環境面和社會經濟面因子,設定住宅、商業、工業、太陽光電和農業共五種再利用方案,透過土地利用適宜性分析 (land use suitability analysis, LUSA) 評選適宜性分數最高方案為未來的再利用方案。第二階段運用成本效益分析 (cost-benefit analysis, CBA) 計算場址以適宜方案再利用的耗費成本和產出效益,成本效益項目劃分為外部成本效益與內部成本效益;外部成本效益包括透過生命週期評估 (life cycle assessment, LCA) 計算的碳排成本與碳減緩效

益,以及藉由生態系統服務評估方法 (ecosystem services valuation, ESV) 量化的農地生態系統服務價值;內部成本效益定義場址以適宜方案再利用的商品生產或服務提供所涵蓋的直接成本和直接效益。最後採用淨現值方法 (net present value, NPV) 整合場址生命週期所有的外部成本效益和內部成本效益,評定適宜方案中淨效益最高方案為最佳再利用方案;若再利用成本高於再利用效益則恢復農業使用。 本研究以桃園市農地污染控制場址為研究案例,方案適宜性分析結果指出三個農地污染場址密集區適合採用太陽光電方案,剩下二個農地污染場址密集區適合採用農業方案。內部效益評估結

果說明五個密集區的場址,25年生命週期共能產出97,246,975~776,238,657元的內部效益,顯示污染農地整治後恢復耕作或是開發作為太陽能發電設施皆能帶來直接的經濟價值,具有內部效益;然而因為蒸發散量和期作天數的不確定性,太陽能發電量約為926.77~1162.01 kWh/kWp/yr,售電效益可能低於整治改善成本,而造成五個密集區內採太陽光電方案之場址產生約為0~-1,662,839元的內部成本。外部效益評估結果包含溫室氣體排放衝擊評估結果和農地生態系統服務價值評估結果,溫室氣體排放衝擊評估結果指出由於三個密集區以太陽光電方案再利用,因此五個密集區可產出約324,396,311~

409,605,211元的溫室氣體減緩效益;不過也因為三個密集區開發作為太陽能發電設施,因此造成五個密集區約-218,943,042~-276,225,400元的農地生態系統價值損失。整合以上兩項外部效益評估結果,五個農地污染場址密集區整治改善後再利用能產出約48,170,913~190,662,182元的外部效益,突顯將污染農地開發作為其他用途,會損失高額的農地生態系統服務效益,因此相較採用太陽光電方案,污染農地整治後回復耕作能創造更高的外部效益。 本評估工具最後一個步驟係整合外部效益評估結果和內部效益評估結果,透過以NPV方法計算農地污染場址再利用的生命週期淨效益。由於應用太陽光電方

案的場址再利用所產生的外部成本衝擊高於再生能源販售的效益,造成淨效益為負值,說明本研究區域內之污染農地不宜作為太陽能發電設施,應回復農業耕作以創造更高的淨效益。因此本研究建議五個密集區內的場址最佳再利用方案為農業方案,約能帶來1,602,586,602~1,966,861,607元的淨效益,證明整治改善污染農地場址能帶來換環境價值和實際經濟效益,提供兼顧環境面和社會經濟面的土地利用效益。

想知道太陽能發電量更多一定要看下面主題

太陽能發電量的網路口碑排行榜

-

#1.積雪反光助力,高海拔太陽能發電效益比都市高150%

只不過瑞士發展再生能源有許多難關待突破,像是綠能發電效益雖然在夏季相當高,但當時用電需求較低,而冬季則截然不同,由於暖氣需求增等因素,瑞士在冬天 ... 於 www.energytrend.com.tw -

#2.歐盟太陽能發電量創紀錄新高占總量1成

(路透巴黎18日電)獨立智庫Ember今天發布報告表示,歐洲聯盟(EU)今年6、7月太陽能供電量創下紀錄新高,占區內整體發電量的1成。 於 tw.news.yahoo.com -

#3.知識專區 - 恩發能源科技股份有限公司

一般而言,現在市售的各廠牌太陽能光電板發電效率相去不遠,以矽結晶光電板而言,目前單位面積發電量功率大約是在120~150W/m2上下,即架設1KW的太陽能發電系統約 ... 於 www.smilesolar.com.tw -

#4.限電|新型太陽能提供潔淨能源敦煌鏡子發電站年發電量3.9億度

在煤電短缺的情況下,水力發電、太陽能等成為目前最理想的電能來源。位於新疆哈密伊吾縣淖毛湖鎮的塔式熔鹽太陽能熱發電站,今年9月初成功並網發電. 於 www.hk01.com -

#5.再生能源發電量20年來最強- 工商時報

國際能源總署(IEA)最新報告指出,去年全球再生能源發電量一共 ... IEA執行總監畢羅爾(Fatih Birol)表示:「風力及太陽能發電量屢創新紀錄,讓我們 ... 於 ctee.com.tw -

#6.能源名詞解釋- 台灣科技媒體中心

舉例2:怎麼用容量因數預估裝了太陽能板能發多少電假設有塊太陽能板的裝置容量是1kW,根據舉例1算出來的結果,可以預估這塊太陽能板裝在台灣的年發電量約 ... 於 smctw.tw -

#7.通往非核家園太陽能發電的困境 - 政大大學報

政府也在修法的同時,提出了推動再生能源的規劃:西元2025年的再生能源發電量能佔總發電量20%以上,太陽能裝置容量達到2000萬千瓦。 於 unews.nccu.edu.tw -

#8.太陽光電設置費用試算 - 桃園市政府綠能專案推動辦公室

桃園市每瓩年平均發電量為1068 度(參考台灣電力公司107 年各縣市太陽光電容量因數) ... 排放減量計算方式係參考經濟部能源局太陽能發電與碳權交易,其係數調整係參考 ... 於 greenenergy.tycg.gov.tw -

#9.太陽能板發電計算問題_太陽能板能發多少電一天

太陽能 板目前主要有單晶矽、多晶矽和新型薄膜式(非晶矽的一種)三種,大規模應用的是多晶矽和薄膜,多晶矽的每平米大約150Wp,薄膜式的每平米大約100Wp, ... 於 goldpigtech.com -

#10.台南年發電2億度最大太陽能電廠上陣- 地方新聞 - 中國時報

該處鹽田光電場從去年9月起併入電網,截至上月30日止累積發電量已達1.2億度,昨天舉行啟用典禮,包括行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、財政部長 ... 於 www.chinatimes.com -

#11.日環食那一天,太陽能發電量竟掉了98%!專家揭可怕真相

原本還在上工生產約1,730 MW的太陽能,下午短短的一個多小時,生產力一路降到剩42 MW,天哪,發電量掉了98%!太陽能雙手一攤說:「沒辦法,我是看天吃飯的 ... 於 www.storm.mg -

#13.民國119年太陽光電發電量超越核四| SEMI

未來,透過太陽能發電,台灣可望進入新的能源世紀。經濟部規劃台灣太陽光電總設置量在民國119年時將達到310萬千瓦,這個數據究竟是多少電量,與正在興建的核四相比,核 ... 於 www.semi.org -

#14.產品與應用|

提升企業型形象 √ 節省用電量 √ 愛護地球 ... 太陽能板最大總發電功率1200W ... 實裝案例-. 2020年-新北中和 安裝14.2Kw太陽能板45片/22.5kWh太陽能智慧儲電系統 ... 於 www.digisine.com.tw -

#15.大昇科技-太陽光電.屋頂.隔熱.太陽能.發電.光電

Q:使用轉換效率較高的模組產品的系統,是否相同容量下系統的發電量較高? A:模組的轉換效率係指在標準測試條件下,輸出電功率與輸入日照功率(日照強度乘以模組 ... 於 www.e-sunrise.com.tw -

#16.能源轉型不是口號!太陽能、風電多管齊下沈榮津 - 今周刊

在太陽光電部份,目前發電量已相當於台中火力發電廠9個機組的規模,未來將繼續發展太陽能重點工作;此外,考慮到農地及環境問題都需兼顧,因此目前 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#17.共同推動太陽能廠共享綠化雙贏獲利 - 計心造股份有限公司

太陽能發電量 將依實際日照數與設備發電,實際上每期發電量均會有所差異,為使投資者有參考依據,以相關經驗預估太陽能設備可能之發電量。各專案設備總裝置容量(千瓦)與 ... 於 www.jxz.com.tw -

#18.新型太陽能追日系統便宜又能DIY,發電量更可提升32%

智慧追日系統雖然可以讓太陽能板隨著日照軌跡改變角度,提高模組發電量,但一般來說這些設備成本相對高昂,對此,美國柯蓋德大學科學家已創造設計出低成本 ... 於 arget.atri.org.tw -

#19.再生能源發電概況 - 台灣電力公司

109年我國再生能源發電量共15,119,811千度,其中慣常水力3,021,694千度,地熱發電1,912千度,太陽光電6,085,793千度,風力發電2,289,288千度,生質能發電158,675千度, ... 於 www.taipower.com.tw -

#20.如何計算光伏太陽能的發電量 - 知識星球

一般1平米的太陽能板功率在130W左右,實際經過太陽能系統,輸出大概是85W,也就說可以用的是85W左右。系統的效率一般是65%左右發電效率和峰值日照、安裝 ... 於 www.ipshop.xyz -

#21.如何事先評估太陽能發電系統的發電量和收益呢?

太陽能 系統設置位置的日照量越高,發電量就越高。根據能源局2014年公布的數據顯示(請看下表),以大台北地區為例,當地的日照量可換算出一年的系統 ... 於 www.initialsolar.com -

#22.建構台灣地區太陽能發電系統之發電量預測模型 - 國立交通大學 ...

標題: 建構台灣地區太陽能發電系統之發電量預測模型. Constructing a Predicted Model for the Generated Electric Energy of Photovoltaic Systems in Taiwan. 於 ir.nctu.edu.tw -

#23.太陽能助攻白天供電,尖峰發電量破300 萬瓩比核能還要高

近年來台灣正進行能源轉型,再生能源裝置量也逐年攀升,已經從2016 年4.7GW 翻倍增加到2020 年9.4GW,其中太陽能更是發展主力之一,裝置量在四年間從1.2GW ... 於 itritech.itri.org.tw -

#24.2017年荷蘭風能及太陽能發電量增加

荷蘭中央統計局(CBS)報導:2017年荷蘭風能和太陽能發電量均增加,再生能源發電量則較2016年增加10%。 2017年再生能源發電量為170億千瓦時(kWh), ... 於 www.roc-taiwan.org -

#25.關於太陽光電發電量 - 上緯太陽能有限公司

關於太陽光電發電量. Q:一般透天住宅的屋頂可裝設多大容量的太陽光電發電系統? A:屋頂的設置條件與選用模組的轉換效率等等,都可能會影響到可裝設的系統容量。 於 www.sunwafer.com.tw -

#26.太陽能FAQ - 綠盟建築科技股份有限公司

但是四人總發電量為240瓩,能源局額度卻只有200瓩,於是折扣最低的孫自然而然落選了,必須等下一次收購才能再度競標。 於 www.gabt.com.tw -

#27.【潘翰聲專欄】晚上不缺電!台灣該增加的是白天發電的太陽能

「以核養綠」真的比較乾淨嗎? 台電2018年總發電量結構:綠能4.9 %、核能11.4 %、燃氣38.6 %、燃煤38.8 %,其他 ... 於 buzzorange.com -

#28.太陽光電發電系統發電效益分析與保養維護說明

太陽能 發電系統的種類. (A)獨立系統 ... 設置太陽光電發電系統之各縣市回報發電量平均值 ... 系統發電效能/PR值(實際發電量=日照量 PR值,見下頁). 於 www.tgpf.org.tw -

#29.數據揭密》日落就缺電?第二尖峰的供電危機|天下雜誌

問題不在光電增加,而是供需的搭配——太陽能發電驟降的速度,比全台用電需求降低的速度還快——這才是問題。 突然少掉那麼多光電量,其他發電機組要迅速補上 ... 於 web.cw.com.tw -

#30.太陽光電 110W多晶太陽能板太陽能電池板太陽能發電板

注意: 單晶矽和多晶矽太陽能電池板的區別:單晶的對陽光要求高,但是發電快; ... 切忌將板子平放在地面上或是放在室內陽光不能直射的地方,這樣發電量是很低的噢! 於 shopee.tw -

#31.再生能源統計資料

經濟部能源局-再生能源資訊網,再生能源,風力發電, · 綠能前瞻永續台灣 · 綜合訊息 · 再生能源統計資料 · 2021年再生能源發電量統計月資料 · 2021年再生能源裝置容量統計月資料. 於 www.re.org.tw -

#32.各縣市太陽能發電量參考(經濟部能源局/台灣電力公司)

能源局補助設置太陽光電系統各縣市年發電量平均值,太陽能發電度數,太陽能年發電賣電金額,太陽光電容量因數,太陽能平均發電量,各地區每瓩太陽能產電量, ... 於 pvesco168.pixnet.net -

#33.台糖循環經濟-太陽能發電計畫

1.為達成2025非核家園目標,政府能源轉型政策訂於2025年之再生能源發電量占比需達20%,並配合臺灣天然地理位置優勢,訂定太陽能及風力發電為主要發展方向。 2.台糖公司賡續 ... 於 www.taisugar.com.tw -

#34.台灣電力公司_太陽光電發電量及平均單位裝置容量每日發電量 ...

太陽光電發電量、平均單位裝置容量每日發電量統計. ... 發電量(度)/Power generation(kW-h)、 ... 對於想要安裝民眾或從事太陽能系統之業者均是值得參考用的數據. 於 data.gov.tw -

#35.即時發電量 - 綠能科技產業推動中心

2021年1-7月,再生能源發電量總計為123.3億度,再生能源占比達5.62%,其中太陽光電占比約2.63%,風力發電占比約0.58%。 TOP. 於 www.geipc.tw -

#36.設置評估保養 - 台灣太陽光電產業協會

影響太陽光電系統發電效率因素如下:. 陽光光譜變化:模板效率受太陽光光譜影響; 日照量變化:日照量影響模板電力輸出; 陽光蔭影:遮蔽影響會導致模板功率的輸出 ... 於 www.tpvia.org.tw -

#37.德國2020年1月到10月綠色能源已超過淨發電總量的50

經查德國2019年太陽能的淨發電量佔淨發電總量9%,達465.4億度(46.54 TWh)。 三、 再生能源比例提高的原因: (一) Covid-19疫情造成的短時工作以及暫時 ... 於 www.tpcc.org.tw -

#38.太陽能發電量怎麼算? @ 好動小堡 - 隨意窩

太陽能 的發電量怎麼算?如果有人問小堡,「太陽能的發電量怎麼算?」小堡會很制式地回答:「這要看您裝設的地點的等效日照時數而定,每天日照的等效時數在北部大約2.5 ... 於 blog.xuite.net -

#39.106年我國風力發電及太陽光電發電量,雙創歷史新高

(3) 近期多家國內企業結合國外技術業者,積極籌設離岸風力發電機組,另國內光電模組業者亦持續推展太陽能發電,不僅提升國內綠色能源之供給,亦帶動國內 ... 於 iknow.stpi.narl.org.tw -

#40.〈台電記者會〉太陽能占總發電量逾5% 將成常態 - 鉅亨

據了解,台電去年太陽能發電量平均落在170-180 萬瓩,隨著案廠開出、太陽光日照充足,今年發電量已突破200 萬瓩,且可望維持常態,以總發電量3700 萬 ... 於 m.cnyes.com -

#41.元毓- 需要多大的土地才能讓太陽能發電取代一座火力發電廠 ...

台中火力發電廠佔地277.5公頃(2.775平方公里),裝置容量為5780MW。 太陽能發電目前每平方公尺裝置量約0.15KW,台灣北、中、南的 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#42.常見問題 - 晶紘能源有限公司

kW(瓩,可唸作千瓦)是電力設備的容量,度是電力的使用量。1kw的太陽能發電系統,面積約為3坪。1kw的設備發電1小時,會產生1度電(1kw×1小時= ... 於 www.fusionenergy.com.tw -

#43.太陽能發電系統| 太陽能屋頂| 太陽能綠電憑證

以年平均發電量1460 kWh/ kWp 的嘉義地區為例,若設置5瓩的太陽光電發電系統,每1瓩設置費用7.3 萬元,5 瓩的設置費用約36.5 萬元,一年可產電7300度,依105 年度再生能源 ... 於 mingjun24920766.com -

#44.台灣電廠即時機組發電量

讓你一目了然全台灣電廠即時發電量資訊. ... 發電量(已/可):1756.20MW / 1970.00MW 89.15% ... 太陽能購電(註7). 太陽能購電(註7). 0MW / 5562.9MW ... 於 apan1121.github.io -

#45.與「日」俱增

我們利用經濟部能源局所提供的資料,其所提供的PVOUT表示一個1 kW-peak太陽能光伏(PV)發電廠的單位時間潛在發電量平均值(已考慮損耗),得出全臺的PVOUT ... 於 storymaps.arcgis.com -

#46.綠電出頭天!太陽能發電量一度超過核二廠

對此台電電力調度處中央調度監鄭有財說明,屋頂型的太陽光裝置容量大約達到3GW,加上中南部晴朗無雲的天氣型態,也增加了太陽能的發電量。 於 fnc.ebc.net.tw -

#47.美國2020年再生能源約占總發電量21%,成為第二大電力來源

2020 年來自再生能源(包括風能、水電、太陽能、生物質能和地熱能)的電力達8340 億度(kWh),約占美國總發電量的21%,首次超越核能(7900 億度)和 ... 於 www.moneydj.com -

#48.問題說明:(常見問題及Q&A懶人包) - 水利署

A:政府再生能源規劃以114年達發電佔比20%為政策目標,以太陽光電、離岸風電及水力發電為重。 1.目前政府綠能政策為何?A:行政院「太陽能光電. 2.水域型太陽能2年目標為何 ... 於 www.wra.gov.tw -

#49.太陽能相關Q&A

Q08.『日照小時』與『等效日射小時』怎麼區別啊? Q09.太陽能系統的計算規模為何?與日射量的關係? Q10.太陽能發電安全 ... 於 www.hengs.com -

#50.北市太陽能發電量一年內暴增493萬度 - 蘋果日報

未來將採公私協力方式,建置台北第二座地面型太陽光電系統,預估年發電量最高100萬度,能提升台北市綠能發電比例。 公家機關部分,目前北投機廠、貓纜遊客 ... 於 tw.appledaily.com -

#51.發電 - 經濟部主題式開放資料服務

嘉義市公有廳舍太陽能光電屋頂建置地點及發電量, https://data.gov.tw/dataset/52424, 218, 資料集, 嘉義市政府, 序號、管理單位、廳舍名稱、廳舍地址、總裝置 ... 於 tod.moea.gov.tw -

#52.太陽能板價格揭露!今年最後一篇了,看完7大注意事項後

太陽能 電廠的發電量計算其實很科學的,長達20年的10%投報(一本一利),一般都抓8~10年回本,其實只要記住這結論就好了,底下計算如果有興趣再詳細了解 ... 於 elock.com.tw -

#53.技巧大公開!教你如何估算太陽能發電量 - 豪科能源

Q:如果我的房子在台中市梧棲區,屋頂面積有30坪,請問我一年大約可以發多少電呢? A:發電度數 = 設置容量 x 所在地區日照量 x 計算天數. 設置容量為:30 ... 於 sunrays.com.tw -

#54.光電「耀」未來——解讀太陽能板發電量 - 頭條日報

太陽能 發電系統的裝機容量是以kW(千瓦)為單位。太陽能的發電量是以「度」作為單位,英文寫法為kWh。因為其英文寫法kWh的緣故,有人很有「創意」地把 ... 於 hd.stheadline.com -

#55.看氣象就知道可賣多少太陽能!日本氣象預報分析「日照量」數據

提供服務的日本氣象協會表示,新的日射量/光電產能預報技術(SYNFOS-solar)比過去精確程度高30%,可以在72 小時之前,每30 分鐘預測日射量和太陽能發電 ... 於 www.seinsights.asia -

#56.太陽能與日照量 - 精宸能源科技有限公司

等效日照小時為評估太陽能發電的重要因子,此數值越大表示當地日照量越強,發電量越多,日照量換算為1000 W/m2之標準條件下之有效照射時間,也就是能達到 ... 於 jcsolarenergy.com -

#57.【專文】太陽能發電是解決台灣缺電的萬靈丹? - 民報

所以,蔡英文政府能源政策,喊出在2025年台灣太陽能發電量要達到200億度。台灣在發展再生能源方面有一股勇往直前的毅力,值得肯定。 於 www.peoplenews.tw -

#58.太陽光電vs. 森林生質能源山坡林地的綠電抉擇 - 環境資訊中心

在山谷架設太陽能,強降雨將帶來比一般山坡地更大的崩塌風險。攝影:劉建志。 山坡利用問題頻繁 太陽能設置減緩. 日本太陽能發電裝置量最大的一年為2013年 ... 於 e-info.org.tw -

#59.太陽能發電量各縣市平均發電量 - 各自風采

... 但是只他們自有的太陽光電系統,有新有舊,. 對民眾要新建太陽能發電的評估,幫助不大。 能源局補助設置系統之各縣市2011-2014年發電量平均值: ... 於 ilrc.pixnet.net -

#60.十年來台灣太陽能發電量成長近九成,成為第二綠電主力

台灣太陽能裝置量正逐年高升,經濟部能源部資料指出,近10 年來,太陽能發電量每年平均成長89.6%,而太陽能在今年前10 月也成為綠能主力之一,總發電 ... 於 www.solarenergy.com.tw -

#61.多少太陽能發電系統才能抵得上台灣核電廠發電量?

但是必須要強調,這只是年發電量的比較,並不是用太陽能電站把核能發電廠全部取代就沒事了,還有備載容量等問題,必須一併考慮。重點是,要取代部份電力並 ... 於 solar543.blogspot.com -

#62.電力工程行業管理及資訊系統維護更新計畫(1/2) - 能源知識庫

太陽能 的發電量會隨地理位置、日照量而有所變動,然而可生產的電量有落差,而每瓩的系統裝置約需要3坪的面積,若想計算發電量,可參考公式:太陽光電系統的一年發電 ... 於 km.twenergy.org.tw -

#63.蔡︰上任後太陽光電已增4.3倍 - 自由財經

... 二五年再生能源發電占比達二十%政策目標、太陽能裝置容量拚達廿GW。 ... 五十億元,截至今年十月初發電量約達二五六八萬度,已減少碳排放量一. 於 ec.ltn.com.tw -

#64.武漢肺炎改善空氣品質,德國、英國太陽能發電量創新高

雖然秋冬會有一波太陽能板裝置熱潮,為明年新一季太陽能發電量提供漂亮數據,但2020 年受疫情蔓延影響,全境封鎖下人類大幅減少外出活動、空氣污染 ... 於 dq.yam.com -

#65.能源統計月報

10-3自用發電設備發電概況(累計), 開啟10-4發電量(歷年) (OpenDocument 檔) ... 10-9台電火力發電燃料耗用量(歷年), 開啟10-10民營電廠發電燃料耗用量(歷年) ... 於 www.moeaboe.gov.tw -

#66.太陽能-能源檢討

我們若以核四廠兩部機組年發電量約193億度估算,欲以太陽能發電完全取代核四發電,則安裝容量約需15GW,此時必須仰賴地面型發電廠才能達成。在不考量土地成本下,1MW目前之 ... 於 163.32.86.30 -

#67.二大一廣場/迷思破解:誰說太陽能發電不可靠? - 三立新聞

因為1GW相當於核電廠單一機組的發電量。 尖峰時段太陽能發電超過核二核三. 在一般用電量最高的中午時段(早上10點到下午2點之間 ... 於 www.setn.com -

#68.邁向20%再生能源無風無光怎麼辦?台電:關鍵在發電預測與儲能

台電過去被質疑對太陽光電發電量的掌握情況不好,理由在於官網提供的每日 ... 氣象與發電量預測是再生能源發展重要資料,圖為太陽能發電量預測,截 ... 於 csrone.com -

#69.太陽能電池板日發電量簡易計算方法 - 每日頭條

太陽能 電池板日發電量簡易計算方法. 2015-05-11 由 集邦新能源網 發表. 太陽能交流發電系統是由太陽電池板、充電控制器、逆變器和蓄電池共同組成;太陽能直流發電系統 ... 於 kknews.cc -

#70.2021太陽能趨勢|太陽能還有發展性嗎?解析台灣 - PGE ...

太陽能產業現況:發電量相較10年前成長超過800倍 ... 太陽能目前是台灣第2大的再生能源,僅次水力發電,在2020年台灣太陽能發電量已超過5,614百萬度(如下圖 ... 於 blog.pgesolar.com.tw -

#71.我國地面型太陽光電蘊藏量評估及用地建議

壹、前言 政府積極發展太陽能發電,至2025年全台裝置容量目標為20GW,其中土地取得是首先需面對的議題,為避免與民爭地以及不影響農業產出,利用閒置土地建置太陽能 ... 於 eip.iner.gov.tw -

#72.看見台電風力與太陽能發電

接著2002(民91)年8月行政院通過「再生能源發展條例(草案)」,訂定再生能源發電容量獎勵總量為650萬瓩,進一步宣示加強推動再生能源發電之政策。 2005(民 ... 於 gordoncheng.wordpress.com -

#73.太陽能發電結合風力發電懶人包(輕鬆建立自己的發電廠)-台灣…

我們的太陽能發電結合風力發電獲得LED大廠採用窗型風力發電機, ... 高效能單晶太陽能光電板,發電量超大、品質超好、壽命超長、絕對物超所值. 於 benjamiflorhb.pixnet.net -

#74.中國工程師學會

如果要以太陽能板提供核四相同的發電量,用地就要鋪滿160平方公里(約五分之三個台北市),在寸土寸金的臺灣幾乎不可能。而且太陽能發電成本是現有電價的2至3倍,比燃煤或燃 ... 於 www.cie.org.tw -

#75.教你如何從無到有,擁有一場屬於自己的「太陽能發電廠 ...

而我們往後所談的建置太陽能系統的大小(設置容量),皆是以kW來做計算。 那說這麼多太陽能設備的發電量要以什麼作為計算基準呢? 於 tiamo4709.pixnet.net -

#76.歐盟太陽能供電量創新高占總發電量1成| 國際| 中央社CNA

獨立智庫Ember今天發布報告表示,歐洲聯盟(EU)今年6、7月太陽能供電量創下紀錄新高,占區內整體發電量的1成。 於 www.cna.com.tw -

#77.太陽能發電效能愈來愈高 - 聯合新聞網

發電量 更大的太陽能設備,凸顯出進一步降低成本,對於捨棄化石燃料的能源轉型仍很重要。雖然電網規模的太陽能發電廠,通常比最先進的燃煤和天然氣發電 ... 於 udn.com -

#78.經濟效益 - EEPV長生太陽能

Q: 太陽能模組的發電量如何計算? A: 太陽能模組依照發電功率而區分不同的規格,目前市面上所供應的太陽能模組發電功率大約是落在 230~300W之間,其代表於實驗室/工廠 ... 於 www.eepv.com.tw -

#79.破紀錄!2020上半年風力、太陽能佔全球發電量9.8% 燃煤陡降 ...

英國能源智庫恩柏(the Ember)稍早發佈一份最新的分析報告,指出今年1月到6月全球風力和太陽能發電量比去年同期增長了14%,佔全球發電量的9.8%, ... 於 newtalk.tw -

#80.全力衝刺太陽光電(行政院全球資訊網-重要政策)

屆時每年發電量可達46億度電,供應132萬戶家庭,每年減碳246萬公噸,帶動投資2,200億元、2萬2千個 ... 精進太陽光電設置法規:修訂《再生能源發電設備設置管理辦法》。 於 www.ey.gov.tw -

#81.不要核電、又不要燃煤的台灣,電力從「屋頂」來夠嗎?

而使用頂樓屋頂可能會遇到的違建問題,能源局也預計明年初完成修法來解圍,讓「不影響公共安全」的違章建築上,得以架設太陽能板。 不過這樣的發電量,夠 ... 於 www.thenewslens.com -

#82.台灣全省太陽能發電一年可以發多少度的電?

全台灣以台南市的屋頂最炙手可熱,平均每一KW太陽光電的年發電量,可以達到1343度,是台北的1.4倍。台南市許多住家、工廠、學校、政府部門,都陸續開始出租屋頂做太陽能 ... 於 www.solar2money.com -

#83.2020台灣能源情勢回顧 - 風險社會與政策研究中心

其中,以燃氣增加最多共9.57%,其餘燃煤減少0.38%、燃油減少25.47%;再生能源發電量減少0.84%,核能則減少2.73%(能源局,2021a)。燃煤發電量延續2019年 ... 於 rsprc.ntu.edu.tw -

#84.綠能發電「這一項」最強! 業者籲「適法性」跟上腳步-媒體報導

紡織廠出租閒置的屋頂空間,發電業者還會幫忙養護作業,互利合作讓全台太陽能發電量創新高。 記者卓宜姿:「根據經濟部統計處的最新數字顯示,106年度風力 ... 於 www.shining-energy.com -

#85.太陽能助攻白天供電,尖峰發電量破300 萬瓩比核能還要高

近年來台灣正進行能源轉型,再生能源裝置量也逐年攀升,已經從2016 年4.7GW 翻倍增加到2020 年9.4GW,其中太陽能更是發展主力之一,裝置量在四年間從1.2GW ... 於 technews.tw -

#86.太陽能成本下降全球再生能源發展將再增5成 - Greenpeace

未來5年的再生能源成長中,太陽能發電預估可成長60%,且再生能源占全球發電量的比例,也將從2019年的24%,成長至2024年的30%。 於 www.greenpeace.org -

#87.各縣市太陽光電容量因數-太陽能平均發電量各地區每瓩太陽能 ...

太陽能 光電Q&A · 年平均發電量(kw),計算方式= 太陽光電發電量/ 裝置容量 · 容量因數,計算方式= 太陽光電發電量/ (裝置容量*360*24) (容量因數用以衡量再生能源裝置的發電 ... 於 www.pvesco168.com.tw -

#88.常見問題-陽光屋頂百萬座_達鑫能源科技有限公司

如果是平屋頂的話,大約3坪(約10平方公尺)左右的面積等於1KW太陽能發電系統, ... 的年發電量也不盡相同,以能源局補助設置PV系統之各縣市2014年回報發電量平均值: ... 於 doshsolar.com -

#89.太陽能光電系統應用於照明之研究

在進行資料蒐集模擬計算PV系統發電量時,數據的地點、位置、設置總. 容量(KW)、模組種類、系統種類、模組最大輸出功率、模組尺寸、發電效率. 及安裝模組總面積等,皆為必要 ... 於 www.tsce.org.tw -

#90.太陽光電發電量計算法- Solar News

根據IEC61724 規範所訂定法則,可得知有下列三個較為重要參數:太陽能光電系統輸出值Yf (PV system yield)、太陽能光電系統參考輸出值Yr (reference yield)與PR值( ... 於 sites.google.com -

#91.臺東縣-再生能源-設置屋頂太陽能光電系統| 行動項目| 成果展現

以102年完成3MW為例:台東縣平均日照時數約2.9小時、年發電量可達317萬5,500度;可供1,172戶家庭用電、相當於5.25座大安森林公園年減碳量,換算每年總減碳量約可減少 ... 於 lcss.epa.gov.tw -

#92.盛齊AI診斷鋼鐵廠太陽能發電量可增加16%

5年前,位於台南的鋼鐵廠斥資上億興建了3MW太陽能系統,卻飽受發電量低落的困擾。盛齊綠能透過AI太陽能健康診斷系統幫該電廠進行整改,讓人工智慧和數據科學的概念深度 ... 於 www.billionwatts.com.tw -

#93.太陽能板規格、價格、發電量、安裝方式懶人包

太陽能 板的發電量除了和單片太陽能板容量的大小有關之外,最重要的還是得「看天吃飯」,也就是有效日照時間的長短。(畢竟是太陽能發電嘛,沒有日照當然就 ... 於 blog.sunnyfounder.com -

#94.法國太陽能發電量跨越了10GW的裝置容量 - PV InfoLink

法國太陽能發電量跨越了10GW的裝置容量 ... 法國能源局宣佈,該國于本年第一季增設了6,933個太陽能項目,共完成182 MW的裝置容量,相較去年同季度170 MW的 ... 於 www.infolink-group.com -

#95.太陽能發電自用較省錢?潛在成本你必須了解

太陽能 的發電量依據地理位置的不同、日照不同而有所變動,根據台電2017年公布的數據顯示,以大台北地區為例,當地的日照量可換算出一年的系統平均發電 ... 於 www.finmart.com.tw -

#96.可供12.5萬戶1年使用!桃園太陽能發電4.4億度北部縣市最高

鄭市長指出,國內用電量屢創新高,為達成非核家園目標,經濟部修正《再生能源發展條例》設置用電大戶綠電條款,子法自今年1月1日起生效,針對契約容量 ... 於 www.ettoday.net -

#97.台積電搶進、售電業崛起!台灣大瘋綠電新商機|數位時代 ...

... 電,一方面扶植綠能產業,一方面也促使民間因可預期回收心理,有意願大量投資興建再生能源電廠,像是太陽能發電量近10年來年平均成長就達89.6%。 於 www.bnext.com.tw -

#98.Sep 2021中國太陽能發電量累計年增幅 - Stock-ai

中國太陽能發電量累計年增幅. China Output of Solar Power, Accumulated Growth Rate. Home; Indicators; Overview ... 於 stock-ai.com