太平洋建設章啟明女兒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦土肥恆之寫的 搖擺於歐亞間的沙皇們:俄羅斯‧羅曼諾夫王朝的大地(精裝) 可以從中找到所需的評價。

國立高雄師範大學 國文學系 林文欽教授所指導 陳雪惠的 臺灣原住民族現代詩研究(1970─2013) (2013),提出太平洋建設章啟明女兒關鍵因素是什麼,來自於台灣原住民族、原住民族詩人、現代詩、跨文化研究。

而第二篇論文國立中山大學 中國文學系研究所 蔡振念所指導 陳鳳晨的 鄭愁予新詩修辭探究 (2012),提出因為有 新詩、浪子、鄭愁予、修辭學、古典的重點而找出了 太平洋建設章啟明女兒的解答。

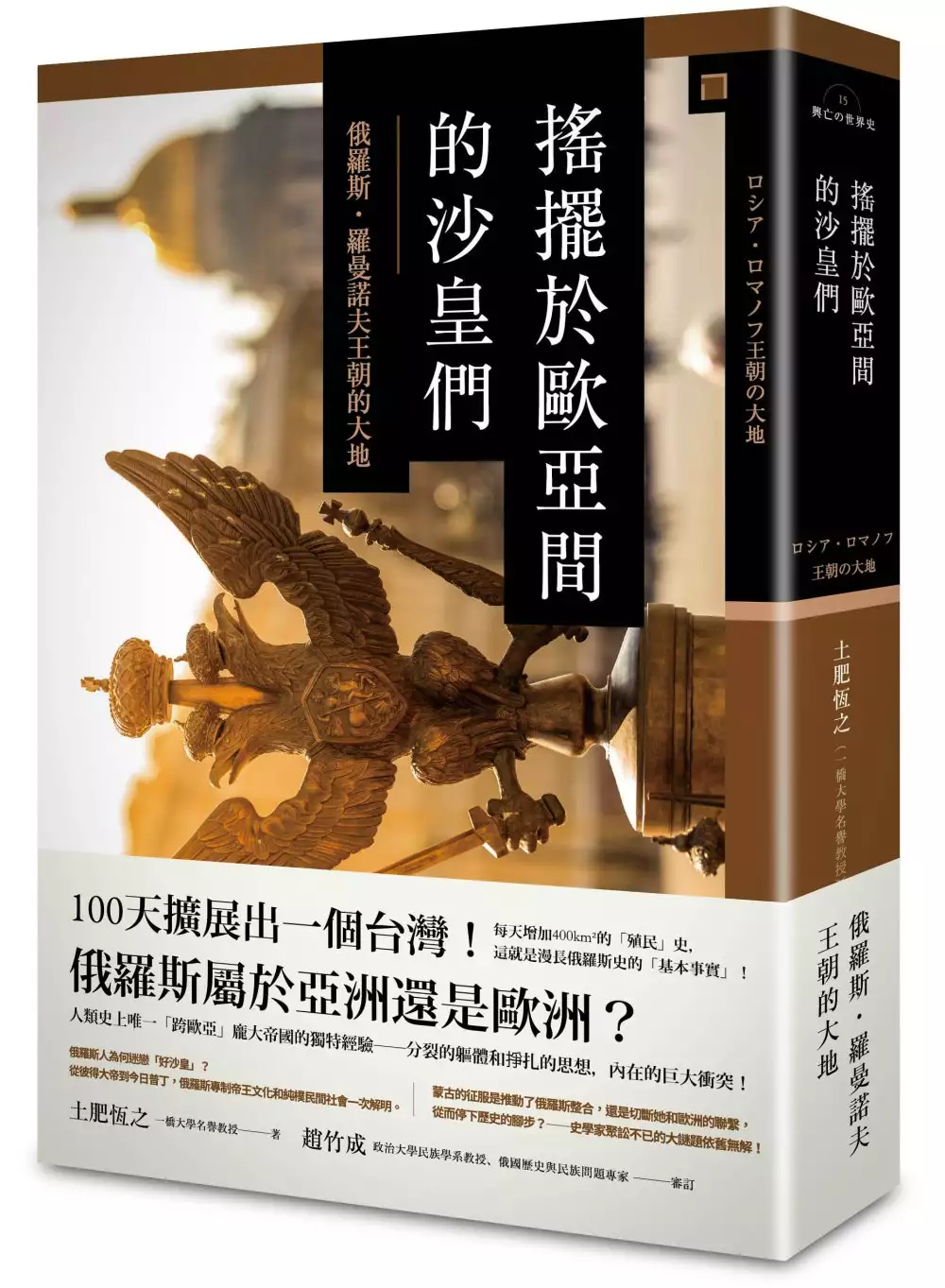

搖擺於歐亞間的沙皇們:俄羅斯‧羅曼諾夫王朝的大地(精裝)

為了解決太平洋建設章啟明女兒 的問題,作者土肥恆之 這樣論述:

專制與殖民的帝國,三百年的光與闇。 在歐洲與亞洲之間,搖擺前進的皇帝們。 當我們了解俄羅斯,其實是在理解人類史上唯一「跨歐亞」龐大帝國的獨特經驗——分裂的軀體和掙扎的思想,內在的巨大衝突!「俄羅斯有著與歐洲、亞洲不同的獨特地理、文化以及民族,是為歐亞。」而羅曼諾夫王朝那些徘徊、掙扎在拜占庭文化、西方文化,及亞洲的阿爾泰文化之間的沙皇們,正是本書的重點。 從台灣的視角來看,巨大遙遠的俄羅斯和處在海洋一隅的島嶼有關係嗎?——答案是肯定的。俄羅斯史、中國史和日本史在近代的交疊、拉扯、影響台灣甚鉅,今天的台灣都還未全然走出曾留學蘇聯的蔣經國的陰影! ■「殖民」史就是漫長俄羅斯史的

「基本事實」! 一天增加四百平方公里,一百天增加出一個台灣!俄羅斯為何可以如此? 從波羅的海海岸,一路延伸到太平洋之間,沒有一處是海拔高到可稱作「山」的存在;那裡有的只是廣大的平原。這不是歷史打從一開始就給予俄羅斯人的前提,而是俄羅斯人自中世紀以來的殖民所產生的結果。 這是俄羅斯歷史與其他國家最大的不同。它一直向外拓殖,最後橫跨歐亞廣袤土地,建立起多民族的超級帝國。伏爾加河從「亞洲的河」變成了「俄羅斯的河」。 俄羅斯歷史學家克柳切夫斯基指出,「殖民」就是俄羅斯史的「基本事實」。現今「俄羅斯抱持的問題」,例如車臣紛爭的民族問題、西伯利亞開發問題,大多都是俄羅斯帝政時代就已經

埋下。 一天增加四百平方公里,一百天增加出一個台灣!俄羅斯為何可以如此?本書翔實描述了這個過程,並加以精彩分析。 而這樣的地理形態對於帝國的構造有哪些影響,又有哪些約束呢?也是本書最為關切的議題和與眾不同的視角。 ■俄羅斯人為何迷戀「好沙皇」? 從彼得大帝到今日普丁,俄羅斯專制帝王文化和純樸民間社會一次解明。 就像今天的俄羅斯人看待普丁一樣,在俄羅斯的歷史上,人民總是期待能出一位「好沙皇」。 沙皇匯集了各種有個性的角色,包括強行大改革的彼得大帝和王子阿列克謝的爭執、女皇帝凱薩琳二世和寵臣波坦金的愛、擊退拿破崙的亞歷山大一世、革命中被槍殺的尼古拉二世一家……。

本書描繪了有個性的專制君主輩出的羅曼諾夫家族的三百年。這個家族成員為成為「好沙皇」、「強大沙皇」而持續奮鬥,本書也因此充滿暗殺、謀略的權力大戲,這是最為精彩之處。 然而作者也引導我們思考:俄羅斯人這種「好沙皇」的淳樸觀念,和沙俄專制帝國的結構之間又是怎樣的關係?俄羅斯脆弱的社會和專制強權之間又是如何連動?東正教、君主專制、民族性三者之間是否藏著揭開俄羅斯歷史走向的密鑰?本書提供了自己的解釋和觀察。 ■俄羅斯屬於亞洲還是歐洲? 人類史上唯一「跨歐亞」龐大帝國的獨特經驗—— 分裂的軀體和掙扎的思想,內在的巨大衝突! 「俄羅斯有著與歐洲、亞洲不同的獨特地理、文化以及民

族,是為歐亞。」歐亞大陸在地理上幾乎與俄羅斯帝國重疊;文化上,俄羅斯則並不只擁有拜占庭的傳統,還包括了烏拉爾─阿爾泰各民族的傳統。這在全世界的國家中是最為獨一無二的。 俄羅斯文學家李哈喬夫說:「寬廣的空間,是俄羅斯人心中不可或缺的要素。」而與之相連結的則是俄羅斯人心智中那股「無拘無束的自由」。這是俄羅斯的歐亞鄰國都沒有的概念與觀念。 而這和俄羅斯長期與騎馬游牧民族的敵對,及邁向西伯利亞、中亞的移住與殖民,有著怎麼的密切關係?像俄羅斯特有的跨歐亞地理條件,又是如何影響了俄羅斯的歷史? 另外一面則是俄羅斯的歐洲性。彼得大帝是著迷於西歐的皇帝,他化名為「彼得‧米哈伊洛夫」,藏身在使

節團中去荷蘭學習造船和航海技術的故事耳熟能詳。彼得大帝的目的,是要把俄羅斯人從「受洗的熊」變成「啟蒙的國民」。為達成這個目的,他選擇了專政。不管俄羅斯如何陷入近代化的兩難,歷史學家都坦承:俄羅斯「直至今日,都還是走在彼得大帝在歷史叢林中闢好的小路上」。 彼得大帝的改革,讓俄羅斯蛻去了拜占庭的古老軀殼,而根除了俄羅斯的固有傳統了嗎?還是傷害了俄羅斯的斯拉夫共同體,讓它遭受個人主義的荼毒? 俄羅斯不僅僅掙扎在斯拉夫派和西方派之間,也搖擺於亞洲和歐洲之間。這是跨歐亞大國的宿命?搖擺於「歐亞」是地理原罪? ■蒙古的征服切斷俄羅斯和歐洲的聯繫,從而停下歷史的腳步? ――史學家聚訟不

已的大謎題依舊無解! 蒙古在俄羅斯的大地統治長達兩百四十年的事實,在俄羅斯史上被稱作「蒙古─韃靼之軛」。如何評價呢?學者抱持著完全相反的觀點,至今聚訟紛紛。 一派觀點認為蒙古的統治,對於俄羅斯的衝擊是正面且具創造性的。如果沒有蒙古的影響,很難想像過去一個弱小、各王公四處割據的俄羅斯要如何轉變成強大、上下行為一致又團結的專制國家;莫斯科、俄羅斯的各種制度、法律規範,以及人民心理,全都可以說是成吉思汗的遺產。 然而另外一派認為,當時的俄羅斯也因為切斷了與拜占庭及西洋各國的關係,在歐洲舞台上漸漸立於「相對孤立」的地位。因為蒙古的侵略與統治,俄羅斯的發展可能因而延宕了一百五十年至兩百

年。 韃靼人征服的痛苦經驗和近代啟動的反向亞洲征服,是俄羅斯歷史的宿命還是歷史的辯證? ■台灣和這段世界史的關係―― 如果不從歐亞大陸的邊陲看歷史,台灣可從中借鑑到什麼? 本書審訂者趙竹成(政治大學民族學系教授、俄國歷史與民族問題專家)指出: 從台灣的角度出發去看俄羅斯史,無論從時間和空間上都不是遙不可及。回顧台灣,我們可以發現台灣與俄國歷史之間也有著千絲萬縷的牽連。 在攸關俄羅斯帝國榮耀與日本強權之路的日俄戰爭中,兩任台灣總督(乃木希典、兒玉源太郎)扮演著重要角色。而由此形成東亞新局。到一九三二年滿洲國的建立,台灣人謝介石(滿洲國外交總長)、楊三郎(作曲家)

、鍾理和(作家)、鍾台妹、張星賢(運動員)、黃子正(醫生)的命運又與中國現代史的國家民族命運出現連結。至於苗栗通霄神社的日俄戰爭紀念碑,則反映出台灣在這場戰爭中的想像。 此外,由蘇俄到蘇聯,列寧、史達林又將中國的革命與第三國際共產運動形成一個非偶然的牽連。順著這條線索,可以這麼說,如果將中國與台灣的近代史放在俄國史的架構下去觀察,可以發現另外一種訴說著中國與台灣之間的近代史故事的風格。 今天的台灣,已經民主轉型,似乎和苦難的中國近代史漸行漸遠。然而內部尚未走出蔣經國的陰影,外部也存在共產中國崛起後的壓力,可以說,思考俄羅斯史為何,依舊是台灣人必須面對的重要議題。 ======

============== 來自日本講談社的全球史鉅獻 《搖擺在歐亞間的沙皇們——俄羅斯‧羅曼諾夫王朝的大地》屬於日本講談社紀念創業一百週年,所出版的「興亡的世界史」套書第15卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀,用更大跨距的歷史之流,尋找歷史的內在動能,思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的,是本著台灣史就是世界史的概念,從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。 ◆ 本書系由21卷構成,陸續出版中―― 01《人類文明的黎明和黃昏》 克服多次的滅絕後,「人類」興起、擴散出去的「文明」是? 作者:青柳正規(東京大學名譽教授)

02《亞歷山大的征服和神話》 偉大皇帝的帝國為何一代就破滅?重新探討希臘中心的希臘化時代觀。 作者:森古公俊(京帝大學教授) 03《斯基泰和匈奴.游牧的文明》 在駿馬奔馳的草原上──探索希羅多德和司馬遷筆下騎馬遊牧民族的世界。 作者:林 俊雄(創價大學教授) 04《通商國家迦太基》 腓尼基人建立,卻在布匿戰爭被羅馬埋葬的海上帝國。 作者:栗田伸子(東京學藝大學教授)、佐藤育子(日本女子大學學術研究員) 05《地中海世界和羅馬帝國》 從都市國家發展成大帝國,後因一神教的誕生而轉變的古代社會大劇。 作者:本村凌二(早稻田大學特任教授)

06《絲路與唐帝國》 「唐」是漢民族的王朝嗎?粟特人的足跡和歐亞大陸中央的躍動。 作者:森安孝夫(大阪大學名譽教授) 07《伊斯蘭帝國的聖戰》 一瞬之間創造出大帝國,全新的世界真理。從穆罕默德到現代。 作者:小杉 泰(京都大學教授) 08《塞爾特的水脈》 在被羅馬和基督教襲捲之前。「夢幻之民」的文化遺跡。 作者:原 聖(女子美術大學教授) 09《義大利海洋都市的精神》 漫步在威尼斯和阿瑪菲,在街上感受相融的「時間重疊」。 作者:陣內秀信(法政大學教授) 10《蒙古帝國及其漫長後續》 為人類史帶來開創性的大帝國解體後,中亞發生了甚麼事?

作者:杉山正明(京都大學教授) 11《奧斯曼帝國五百年的和平》 繼承拜占庭帝國首都‧伊斯坦堡的「長壽巨象」的多樣性。 作者:林 佳世子(東京外國語大學教授) 12《東南亞.多文明世界的發現》 從吳哥窟開始,託付給巨大遺跡的民族精神和世界觀。 作者:石澤良昭(上智大學特聘教授) 13《印加和西班牙.帝國的交錯》 在西班牙支配下維持命脈的「印加」。原住民和征服者的共生和反叛。 作者:網野徹哉(東京大學教授) 14《近代歐洲的霸權》 從國民國家誕生到歐盟。製造世界秩序的「歐洲」之全貌。 作者:福井憲彥(學習院大學教授) 15《搖擺於

歐亞間的沙皇們》 在歐洲和亞洲間搖擺,廣大無邊的帝國和皇帝一族之,光與闇。 作者:土肥恒之(一橋大學名譽教授) 16《東印度公司與亞洲的海洋》 史上最初的股份公司,從誕生到消滅的兩百年。亞洲海域是世界中心。 作者:羽田 正(東京大學教授) 17《大英帝國的經驗》 空前的繁榮,是放手殖民地美國而帶來的。從物品和女性看世界帝國的盛衰。 作者:井野瀨久美惠(甲南大學教授) 18《大清帝國與中華的混迷》 滿洲人的光輝帝國。中國民族主義和西藏問題的起源。 作者:平野 聰(東京大學教授) 19《大日本.滿洲帝國的遺產》 透過日韓戰後形成的滿洲人脈

,朴正熙和岸信介。質問東北亞的現在。 作者:姜尚中(東京大學名譽教授)、玄武岩(北海道大學副教授) 20《空中帝國.美國的二十世紀》 從萊特兄弟到九一一。在「戰爭世紀」勝出之超級大國的一百年。 作者:生井英考(立教大學教授) 21《人類該何去何從?》 環境與人口、海洋與人類、宗教與社會,以及非洲的現狀。多面向的論述。 作者:大塚柳太郎(東京大學名譽教授)、應地利明(京都大學名譽教授)、森本公誠(東大寺長老)、松田素二(京都大學教授)、朝尾直弘(京都大學名譽教授)、Ronald Toby(伊利諾大學教授)、福井憲彥、杉山正明、青柳正規、陣內秀信 ※ 註:書名

目前為原書直譯,出版時可能會做調整 特別推薦 本書審訂、導讀:趙竹成/政治大學民族學系教授、俄國史與民族問題專家

臺灣原住民族現代詩研究(1970─2013)

為了解決太平洋建設章啟明女兒 的問題,作者陳雪惠 這樣論述:

摘要本論文以跨領域的文化研究、「易位」理論和文本分析法,探討「台灣原住民族現代詩(1970-2013)」的相關面向和議題。本論文共七章,第一章緒論,論及研究動機、文獻回顧、研究範圍與研究方法、研究困境和預期成果;第二章主要論述原住民族從台灣的主人地位,到喪失地位、成為被殖民的命運,直到戰後,國民政府來台至20世紀五、六0年代,原住民族作家「學舌」的創作情形。原住民族從沒有文字,到有了「番仔字」、日語、漢語等書寫的選擇,等於是使用「殖民者」的文字,抒發作者的內心世界。這種種的矛盾現象,所受的影響及衍生的問題,則於第三章至第六章,詳細的剖析和討論。第三章討論七0年代原住民族現代詩的創作,以平埔族

作家──羊子喬為焦點;其第一本漢語詩集《月浴》,將原住民族現代詩集的出版,由學界公認的八0年代往前挪移至七0年代,意義非凡;而其「隱身」的書寫,對應當時原住民族在社會、政治的氛圍上,所受的壓制、漠視和無奈,有了合理的印證。第四章,是所謂的原住民族「文學的創世紀」,和原住民權利促進會的抗爭運動相呼應;現代詩的創作者,也以「還我土地」、「正名運動」和「反雛妓運動」為議題,創作現代詩作品,甚至主題識意、書寫策略和美學特色,都在「反霸權」、「反殖民」的訴求下,有「質勝於文」之議。但作家們的努力,使得台灣詩壇吹起了一陣原住民風,受到相當程度的矚目;不僅文學表現,原住民族在主流社會中的不平等的遭遇和困境,

也都受到關注。卑微的聲音,終於被聽見了。第五章,主要論及原住民族九0年代現代詩的書寫情形,在抗爭運動稍歇之後,再加上解嚴,各種議題紛紛出籠,豐富了現代詩的內涵;同時,書寫時使用的文字,更加多元,不再只是漢字的挪用狀況而已,族語和漢語並列,並雜揉日語、英語、台語,大膽的使用混語、「岔舌」的書寫,作家們的苦心和用意,值得去探討。而且不論是質與量,都有長足的進步,使得原住民族現代詩,向主流文壇又靠近了一步,不再是邊緣的聲音,成功的向霸權社會挑戰。在九0年代的文學界,原住民族的現代詩是一個引人注意的亮點第六章,以21世紀起,迄2013年為斷限,這期間,原住民族作家,出版詩集、辦文學獎活動、成立部落格和

筆會,對抗世紀末文學焦慮的魔咒,原住民現代詩作家,不論是老、中、青各世代,都為重建原住民族的自主、和重構部落的文化、歷史、宗教、祭儀和典制,竭盡心力,以豁達、樂觀、詼諧的筆調,掙脫「被殖民」的枷鎖;以創作療癒原住民族受創的心靈,也以「逆寫」宣誓反撲的決心和重生的希望,這一片繁茂的詩天地,形塑出具有「原」汁「原」味的山海世界,堪與台灣文學並駕齊驅。第七章結論,對本論文再次做檢視,並提出:一、重視瀕危的族群,復振其語言、文化;二、原住民族的去殖民之路;三、擺脫無聲的陰影,以逆寫重生;四、詩美學的強力展現等問題,論述原住民族現代詩的書寫歷程中,所呈現出的反抗和形塑的努力,期盼原住民族藉由文學書寫,為

族人發聲的療傷過程,能從自卑、苦痛中,重塑自信心,由黑暗的泥淖中再生,點亮部落的燈火,原住民族不再是步入黃昏的族群,而是參與歷史洪流的勇者。雖然重生的路程艱辛、漫長,但却值得深入探索和觀察,盼望有志者投入原住民族文學研究和創作的領域,重塑原住民族現代詩的新座標。關鍵字:台灣原住民族、原住民族詩人、現代詩、跨文化研究

鄭愁予新詩修辭探究

為了解決太平洋建設章啟明女兒 的問題,作者陳鳳晨 這樣論述:

摘要 鄭愁予本名鄭文韜,年幼經歷戰亂,轉徙流離來台,特殊生平際遇影響各階段的作品風格。因其飽讀詩書,作品融合了古典意象以及聲籟之美,廣為華人地區所喜愛,更是現代詩的代表作家。對於如此具代表性的作品,探討其修辭的藝術技巧是必要的,本論文以修辭學為工具,採陳望道的分類為骨架,以黃慶萱的說明為肌理,並參考沈謙和黃淑貞等人的說法,試圖以詩例的分析探討與歸納,以嚴謹且系統的方式論述,在過程中除了從修辭欣賞創作技巧外,進而從中探究背後隱含的意義。 本論文以「鄭愁予新詩修辭探究」為題,全文共分六章: 第一章、緒論:簡單說明筆者的「研究動機」和「研究範圍與文獻探討」,以及「論文架構和研究方法」

。第二章、材料上的辭格:探討譬喻、借代、映襯、摹況、雙關、引用。第三章、意境上的辭格:探討轉化、示現、呼告、誇飾、婉曲、設問、感嘆。第四章:探討藏詞、鑲嵌、類疊、轉品、回文。探討第五章、章句上的辭格:對偶、排比、層遞、頂真、倒裝,共四類二十三種辭格。各辭格的研究,先細分小類,予以定義說明,再挑選詩例分析欣賞,最後總結該修辭的特色。第六章、結論:總結個人研究成果,展現鄭愁予新詩創作的修辭藝術和研究價值。