太平山穿著的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和徐如林的 連峰縱走:楊南郡的傳奇一生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【太平山6月穿著】資訊整理& 翠峰天氣相關消息 - easylife.tw也說明:太平山 6月穿著,[宜蘭大同].太平山翠峰湖之旅(Tony的自然人文旅記第1014篇) ,2013年8月24日— 圖:見晴懷古步道. 相隔一個多月,我又重回太平山,遊覽翠峰湖。

這兩本書分別來自時報出版 和晨星所出版 。

國立臺北教育大學 台灣文化研究所 翁聖峰所指導 莊昆憲的 論小說《戲金戲土》與電視劇《阿不拉的三個女人》改編研究 (2018),提出太平山穿著關鍵因素是什麼,來自於楊麗玲、戲金戲土、阿不拉的三個女人、歷史敘事、台語片。

而第二篇論文南華大學 文學系 陳章錫所指導 湯宏智的 張文環鄉土文學與梅山、太平地區民俗、文化研究 (2013),提出因為有 張文環、梅山太平、台灣文學、民俗文化、日治時期、皇民化時期的重點而找出了 太平山穿著的解答。

最後網站宜蘭太平山景點一日遊|森林蹦蹦車.鳩之澤溫泉.見晴懷古步道.翠 ...則補充:建議旅人們來太平山玩樂,一定要穿好走的鞋子,並身著溫暖的衣物,宜蘭太平山位在高海拔,有太陽光照射時覺得非常溫暖,若沒有陽光時就會覺得很冷,切記 ...

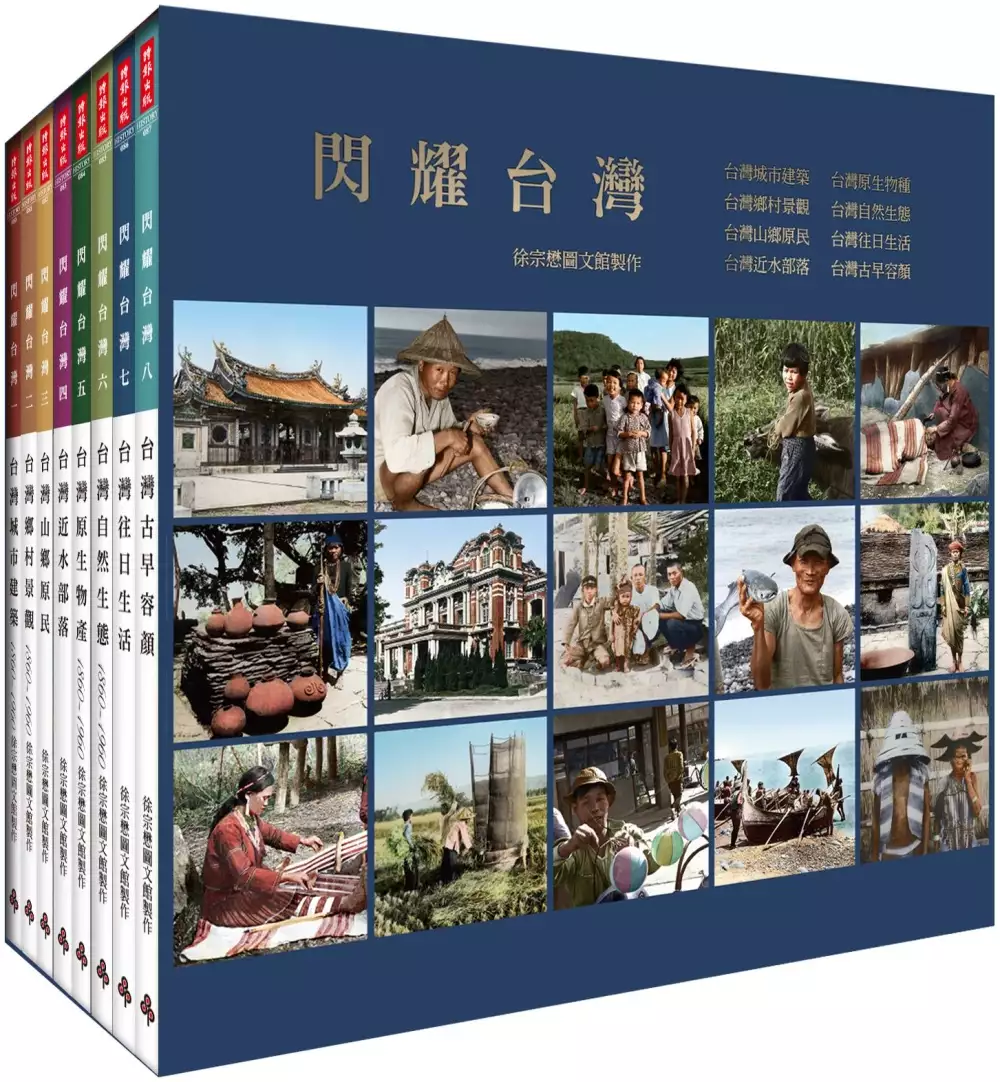

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決太平山穿著 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

太平山穿著進入發燒排行的影片

上次出國看雪是2018年的日本的合掌村了,上次台灣看雪是霸王寒流在台北山區,沒想到今年又來了,過去從來沒想到在台灣追雪,因為總覺得痛苦太多,收穫太少,因為要面對我最害怕的塞車,這次覺得反正出不了國玩雪,筱筱太太又願意擔任我副駕駛,當天一早搶到雪鍊就出發思源埡口,負二度的低溫沒擊敗我們,但是痛苦的卻是.....

留言抽獎:只要留言的朋友就可以獲得營火部落訂製的防火毯,一週後Youtube/ Facebook各抽出一名。

#ACLIMA

本次拍攝工具:

Gopro 7

iPhone 12 Pro Max

SONY A6400

SONY 10~18mm F4

Rode video Micro麥克風

Manfrotto Element 碳纖維小型腳架

DJIOsmo Mobile 4

DJI Mavic Pro

剪輯設備:

MSI GS66 (i9, 64G,4TB,2080S)

Youtube: www.youtube.com/campfiretw

Facebook: www.facebook.com/CampfireTW

Web: campfiretw.com

IG: www.instagram.com/campfire_tw

Email: [email protected]

論小說《戲金戲土》與電視劇《阿不拉的三個女人》改編研究

為了解決太平山穿著 的問題,作者莊昆憲 這樣論述:

本文就楊麗玲的小說《戲金戲土》與電視劇《阿不拉的三個女人》為主要的文本改編和歷史敘事對象作探討,小說背景以宜蘭的台語片大亨尤豐喜作為故事主軸,描寫台灣歌仔戲的起源與台語片的興衰起落,主要說明小說《戲金戲土》與電視劇《阿不拉三個女人》所涉及的媒介轉換型態,小說改編成電視劇會涉及到媒介轉換的問題,像是在文本改編的呈現上如何運用,在主題的表現上,均以台語片歷史作為發展的主軸,至於情節結構則用情節的改編去呈現, 由此可見其內容的可看性與多元性。 針對作者楊麗玲的生平與小說《戲金戲土》創作過程,與電視劇《阿不拉的三個女人》製作背景做概述,討論它的時代意義和價值的再現;小說與電視劇的歷史敘事結構書

寫及影像呈現係採用米克巴爾的敘事學理論作分析,如皇民化運動、太平洋戰爭、二二八事件、反共抗俄、白色恐怖等皆為分析的對象。 小說與電視劇情節人物改編與增刪,主要討論小說情節和人物哪些橋段為電視劇中增加和刪除的,於電視劇情節和人物改編上做比較分析;另對小說與電視劇語言、音樂、服裝、場景等文化元素進行分析,語言部份使用台語和華語對話,在小說中歌曲部分只有中華民國國歌和〈七字調仔〉,但電視劇卻有眾多歌曲,如主題曲〈煙花〉、片尾曲〈戲土戲金〉、配樂〈月夜愁〉、日本童謠〈竹蜻蜓〉等多首歌曲。服裝部分主要針對小說與電視的服裝和場景作分析,像燕尾西裝、洋裝、和服、旗袍、夾克、小丑裝等多元服飾所代表的意義

及象徵性,場景則從戲院、醫院、酒家、溫泉、阿不拉家和雲卿家皆會是分析討論的對象 。 再者對文學影視改編的交流分析討論,並且期望透過國家政府及民間的共同努力,讓文學影視產業在台灣發展越來越蓬勃,進而讓文創、文化的傳遞無遠弗屆。 另為彰顯本論文的特殊性、相對貢獻度等,除訪問作家宋澤萊對台灣鄉土魔幻寫實小說看法,更別出心裁地深入作家楊麗玲南投埔里工作室,進行更具深度訪談,涵蓋魔幻寫實文學風格勾勒、台語片和歌仔戲庶民文化放進創作裡與成長歷程相關性、對小說中歷史史觀的看法、分享創作這部小說的主因、小說中的情節與人物暨書寫結構呈現方式、小說中語言如實以台華交雜呈現、一般人鮮少有的電視劇購買版權過程

分享等,並以附錄四作家訪談簡稿暨附錄五作家訪談逐字稿深入淺出且鉅細靡遺的呈現,成果令人驚豔,精彩可期!

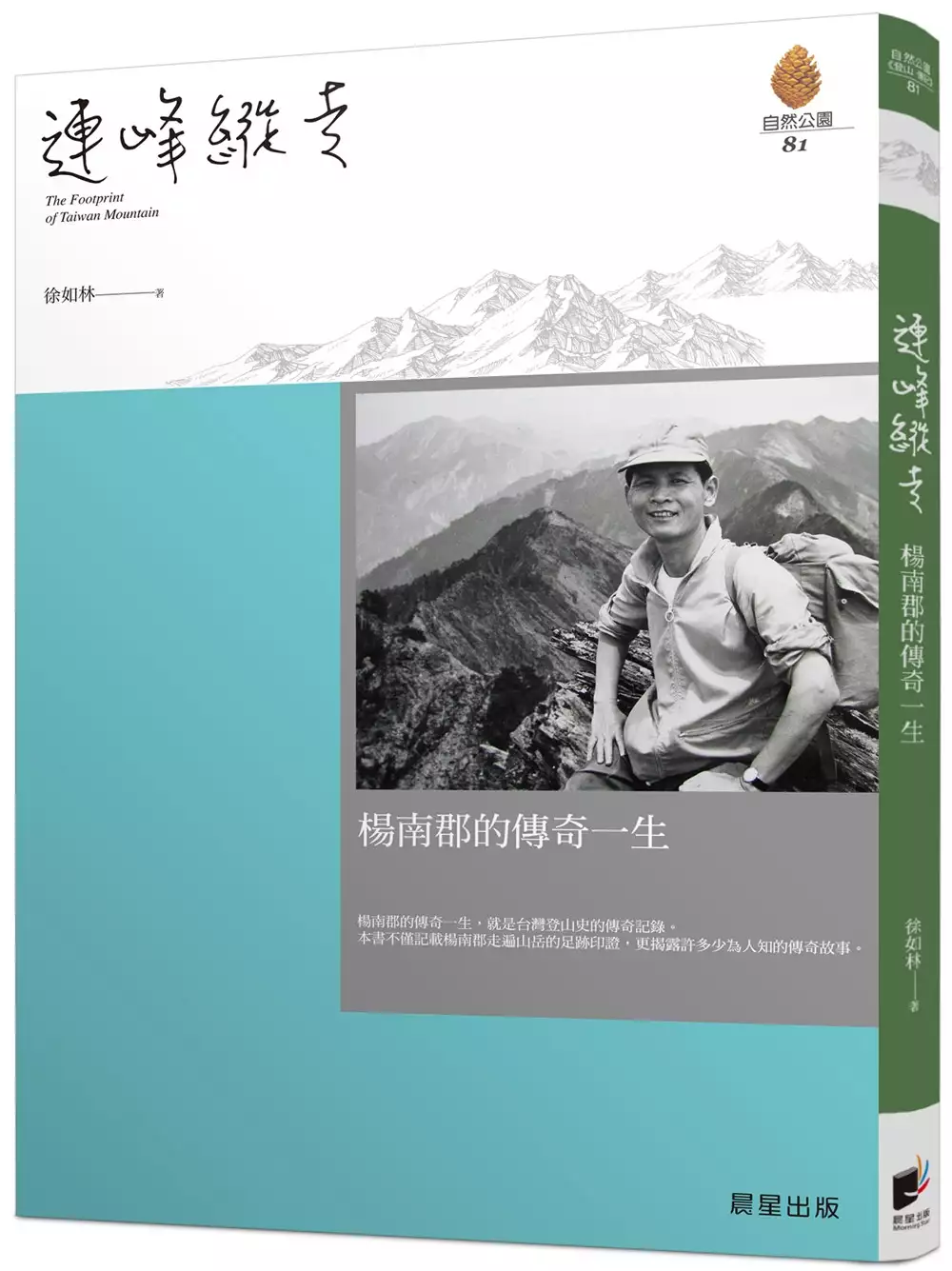

連峰縱走:楊南郡的傳奇一生

為了解決太平山穿著 的問題,作者徐如林 這樣論述:

楊南郡這個人的一生如此精彩, 而且,再也沒有任何的可能性了。 現在,我應該可以寫出一本書來紀念他了。 二○一六年八月二十七日天氣晴朗,楊南郡老師穿著他最喜歡的登山服,戴著帥氣的領巾,就像他往常登山的習慣,早上四點三十分就把握清晨清朗的時光,出發了。 這一次是要去爬哪一座山、踏查哪一段處女稜線、開拓哪一條登山路線?或是要調查哪一條古道、勘查哪一個已成廢墟的老部落、追查哪一段台灣的歷史?還是純粹的就是要去尋訪傳說中的月亮的腳印? 不管他要去哪裡,我相信那一定是一個美好到令人樂而忘返的地方,楊南郡老師決定他不再回家了! 二○一七年八月二十七日楊南郡老師出發登山後的一周年,

永遠的登山夥伴、人生伴侶徐如林老師,決定以連峰縱走為題,記錄楊南郡的傳奇一生。而這也是台灣的登山史及古道探勘史。 本書特色 1.楊南郡的傳奇一生,就是台灣登山史及古道探勘史。閱讀本書,就能瞭解台灣山岳及古道探勘的歷史脈賂。 2.楊南郡的一生,就是台灣登山史的傳奇記錄。本書不僅記載楊南郡走遍山岳的足跡印證,更揭露許多少為人知的傳奇故事。

張文環鄉土文學與梅山、太平地區民俗、文化研究

為了解決太平山穿著 的問題,作者湯宏智 這樣論述:

臺灣的現代文學,始於日治時期的大正九年(1920)左右。整個日治時期,作家並不多見。在嘉義縣如今進入文學史殿堂的,大概就僅僅出現了張文環,在出生於在嘉義,以嘉義為書寫背景的文學人裡,張文環具有不可撼動地位。張文環筆下所擅長描寫的民情風俗作品,總是能夠藉由他成長記憶的梅山、太平風俗民情及熟悉的鄉土圖像細節,予以精準又生動的刻劃、反映出當時社會的現實面貌。 本論文以張文環鄉土文學與梅山、太平地區民俗、文化研究為題,探討其文學的愛鄉情懷,承擔時代責任的時代意義,並將文學書寫中的梅山地區民俗、文化加以分析,以及張文環鄉土文學創作在梅山、太平地區的具體運用成效。本文的內容分為:第一章緒論,首先說

明研究動機與目的、歷史文獻的探討、研究限制與解決、研究方法與範疇。第二章張文環的鄉土文學創作歷程,主要探討張文環的文學創作歷程及文學觀點。第三章 張文環文學中梅山、太平地區鄉土生活書寫分析,對梅山、太平張文環筆下景物世界,歷經近百年的時光後,今日看見全然蛻變進步,同時也看到鄉土文化的保存與向下紮根已蔚為風氣的努力。激發了梅山、太平鄉民熱愛鄉土的情感,並慢慢蛻變中,從知識、藝術領域己擴大到一般生活層面上的探析。第四章張文環鄉土文學與梅山地區民俗、文化之分析,本章將遂一從張文環鄉土文學描述尋究其民俗、文化根源與生命脈動意義,再與之連結至梅山太平地區瀕臨失落之民俗文化為主軸,喚起社會大眾共同來關心身

旁週遭的民俗文化,讓以梅山、太平為場景所書寫出淳樸醇厚之良風美俗,能在歷史文化長河源遠流長。第五章 張文環鄉土文學創作與今日梅山地區民俗、文化的再生運用與營造,依田野調查,針對梅山、太平地區張文環的文學生命孕育與延續探究。主要在田園調查中彙整記錄而後書學。以文學地景調查結果,描繪出張文環文學文本中空間的情感深度,做為張文環作品與太平空間場域之對話基礎。第六章 結論:區分(一)、彰顯生命存在的意義價值。(二)、延續傳統文化與民俗風華。(三)、啟動文學生命的力量厚植國家文化的根基,三部份予以肯定張文環在台灣文學上精神與實質貢獻,並對梅山、太平地區產、官、學者對張文環文學生命的連結再造研究、肯定。

張文環在日治艱困的時代中,努力在鄉土情懷中耕耘屬於台灣人的文學。帶領台灣人在日治生存壓抑中找到另一個靈魂精神的出口,提供人民心靈一個指標。他永遠是日治時代的歷史記錄與見證者,更是民族文化命脈延續的所在。

想知道太平山穿著更多一定要看下面主題

太平山穿著的網路口碑排行榜

-

#1.台灣山林之美.太平山.礁溪.馥森里山三日包車遊(二人成行)

大片落地窗連結坐臥沙發,明亮穿透室內外,客房內寬敞舒適採光充足,以暖色調元素為設計,融合藝術家創作,在蝶蘭飛舞間,享受質 滑的弱鹼性碳酸氫鈉泉滋潤,溫熱泉涌、 ... 於 www.sunshinetour.com.tw -

#2.【跨年急凍】好美!太平山零下7度現霧淞美景遊客手套都結冰了

強烈寒流來襲,海拔2000公尺的宜蘭太平山國家森林遊樂區午後氣溫驟降,一早就有大批遊客搶著上山,期待今年(2020年)入冬後太平山的初雪到來。 於 tw.appledaily.com -

#3.【太平山6月穿著】資訊整理& 翠峰天氣相關消息 - easylife.tw

太平山 6月穿著,[宜蘭大同].太平山翠峰湖之旅(Tony的自然人文旅記第1014篇) ,2013年8月24日— 圖:見晴懷古步道. 相隔一個多月,我又重回太平山,遊覽翠峰湖。 於 easylife.tw -

#4.宜蘭太平山景點一日遊|森林蹦蹦車.鳩之澤溫泉.見晴懷古步道.翠 ...

建議旅人們來太平山玩樂,一定要穿好走的鞋子,並身著溫暖的衣物,宜蘭太平山位在高海拔,有太陽光照射時覺得非常溫暖,若沒有陽光時就會覺得很冷,切記 ... 於 fullfenblog.tw -

#5.2009。3月太平山二日遊

3/28-3/29參加隊上舉辦的太平山之旅,出差才回家就又跑出去玩,感覺很操,但接觸山裡清新的自然風、樹、步道,感覺把從柬埔寨帶回來的一身惡氣清洗的 ... 於 peggy726.pixnet.net -

#6.挑戰-1°C 太平山- mySports運動社群平台

緣起~~ 我:大熊,星期六沒人跟我一起騎,我可能去九份走走就好吧~~ 大熊:你可以去騎太平山。 (不知道大熊是不是開玩笑的,但是我還真的馬上就被說動了,我想去騎已經 ... 於 www.mysports.net.tw -

#7.雪景中一抹嬌點正妹穿國旗捕捉太平山雪景 - 東森新聞

宜蘭太平山雪景持續吸引大批遊客追雪,有民眾穿著比基尼,把國旗當成披肩拍美照,成為雪景中的另類焦點,而周末將迎來另一波冷氣團,太平山的住宿還是 ... 於 news.ebc.net.tw -

#8.太平山雪景搭爆乳雙囍穿比基尼太搶眼嚇壞遊客 - 鏡週刊

JKF雜誌9月號封面邀請JKF女郎雙囍拍攝,雙囍在網路上擁有34 萬人追蹤的高人氣,以性感身材、大膽作風和胸前的「囍」字紅色刺青作為鮮明的標誌,雙囍 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#9.【宜蘭。景點】太平山森林遊樂區~走!!我們避暑去 - 旅遊/美食

暑假期間、天氣實在是熱得嚇人每年的暑假都會安排避暑行程,今年我們到宜蘭太平山森林遊樂區其實要上山之前、Amy娘的心裏是很ㄘㄨㄚˋ的根據以往的經歷 ... 於 hi19811115.pixnet.net -

#10.【宜蘭太平山】 見晴懷古步道- 全球最美28小路之一 - PopDaily

穿過橋的另一邊,. 便是最多人排攝取景的地方。 從這座高低的鐵道開始,. 就是最熱門的 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#11.太平山不只有雪景比基尼辣妹穿小丁撩人姿勢網嗨爆

太平山 今(13)日清晨,溫度僅零下2度,雖然沒有下雪,但山上仍然一片雪 ... 幾位火辣正妹穿著比基尼,頭戴毛帽、毛毛耳罩,下半身穿短靴,看起來就 ... 於 www.chinatimes.com -

#12.太平山天氣穿著- 太平山達人 陪您探索太平山之美 寶島旅遊王

太平山 國家森林遊樂區上擁有許多步道以及階梯,請各位旅客穿著休閒鞋、布鞋或者是登山鞋,請勿穿著高跟鞋以及硬式的皮鞋,上衣盡量穿著重排汗保暖的衣物,山上日照較強 ... 於 tpsforest.tw -

#13.太平山。山毛櫸之秋 - 熊愛PAPA照

果然第二天還是陰雨綿綿,從來沒有過下雨天還要堅持爬山的,為了這一年一度的季節限定,穿雨衣穿雨鞋拿雨傘,即使再泥濘也是想一親芳澤,真的從沒這麼認真 ... 於 se4123.pixnet.net -

#14.2021【太平山森林遊樂區】遊園全攻略!10大景點&門票資訊 ...

宜蘭「太平山國家森林遊樂園」林木蓊鬱、群山青翠,設有多條各具特色的步道,更有溫泉、高山湖泊等豐富的自然景觀,還能欣賞雲海、日出、星空、雪景等 ... 於 www.klook.com -

#15.宜蘭--太平山山毛櫸步道難得晴天秋色

秋天太平山上的山毛櫸日期:2020.11.01 這天感謝老天爺給個好天氣,藍天在秋天的太平山中是非常少見的,東北季風關係容易在此區起霧下雨剛好住宿這天 ... 於 kalawind.pixnet.net -

#16.太平山不只有雪景比基尼辣妹穿小丁撩人姿勢網嗨爆 - MSN

由中時新聞網提供 太平山雪景(羅東林管處提供/李忠一宜蘭傳真) ... 幾位火辣正妹穿著比基尼,頭戴毛帽、毛毛耳罩,下半身穿短靴,看起來就像性感聖誕 ... 於 www.msn.com -

#17.宜蘭/太平山/翠峰湖(避暑勝地)之二@ 秀春分享記錄

太平山 早餐是自助餐,主要以中式爲主,提供白飯與地瓜稀飯及. ... 8月的夏天山上還是有一點點熱氣,可以穿著短袖,還是要稍微遮陽一下. 於 chun53831.pixnet.net -

#18.太平山旅遊注意事項 | 太平山3月穿著 - 旅遊日本住宿評價

3.禁止攀折花木、樹葉或刻劃樹幹。 4.請將垃圾自行帶回,或投入設施區分之分類垃圾... 太平山國家森林遊樂區,海拔近2000公 ... 於 igotojapan.com -

#19.【宜蘭大同】太平山國家森林遊樂區~避暑聖地

今年以來征服了不少台灣名山與國家森林遊樂區,太平山國家森林遊樂區又是第一次征服的領地,六月天來此,山上溫度大約只有16度左右,和山下的豔陽高照相比, ... 於 l50740.pixnet.net -

#20.宜蘭太平山蹦蹦車復駛初體驗,雨中霧裡看森林也別有滋味

真的要穿鋪棉的才嘟嘟好~這時候還是夏秋之際捏! 但高山溫度真的比較冷,加上又下雨,刺骨的寒冷. 有帶小朋友的家長真的 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#21.零難度!適合懶人的絕世秘境【見晴步道| Jiancing Historic ...

因為這裡水氣豐富,所以到處長滿了苔蘚和蕨類,造成太平山的獨有景觀。 image. 橫穿森林的古老軌道,是先人留下來的林業遺跡,走在 ... 於 a228220333.pixnet.net -

#22.翠峰湖環山步道- 遊客評語- 真的不好爬的步道,天氣好應該很美

台灣南澳太平山附近. 今天營業: 上午6:00 - 下午8:00. 儲存. 評論精選. “美哉仙境啊!” 由於下午抵達關係已起霧飄渺幻清涼似仙境,導遊說常會起霧山嵐的狀態,所以要 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#23.宜蘭賞雪泡湯趣【太平山】【鳩之澤】

從宜蘭市區往太平山大約需要1.5小時的車程沿途就可以欣賞到從平地的綠樹隨著高度的爬升,漸漸泛起大霧宜蘭市區大約12度,此時已經驟減到6度,前方的能見度愈來愈差我很 ... 於 iltk0128.pixnet.net -

#24.秋遊霧濛濛冷冰冰的太平山山毛櫸步道- WaWa的部落格

光配備就佔據了大半背包,不過還真慶幸有帶這些裝備,到達太平山時候溫度才10c又下著大雨,配備都派上用場了,這時有不少團員穿的不多冷的直發抖,好在 ... 於 blog.udn.com -

#25.脫了!雪地只穿丁字褲太平山美臀正妹神到了 - 台灣小站

雪地只穿丁字褲太平山美臀正妹神到了. 3名女子緊緊抱在一起取暖,身上穿著紅色的靴子與毛帽,只作簡單的保暖措施就在雪地裡拍照。 於 www.mesotw.com -

#26.【太平山】2021鳩之澤溫泉門票、泡湯攻略 - 不一樣的旅人

一起了解鳩之澤溫泉交通、門票資訊,有機會來到太平山旅遊,千萬別錯過鳩之澤溫泉這個好 ... 不限使用時間⭕ 須穿著泳衣泳帽(裸湯區除外)、自備毛巾. 於 www.adifferenttraveler.com -

#27.宜蘭太平山檜木森呼吸+見晴懷古步道一日遊

台北→宜蘭→太平山森林遊樂區→見晴懷古步道→鳩之澤溫泉→台北 ... 註2:園區自然步道較為濕滑,建議選擇具防滑功能休閒鞋,並以輕便穿著方便行動為 ... 於 www.fantasy-tours.com -

#28.漫行太平山.觀湖山徑行旅 - 晴天旅遊

太平山 森林遊樂區 ... 步道全長3.95公里,環湖一週約2.5小時,步道原始泥濘建議穿著雨鞋維持足部乾爽) ... 太平山是日據時期三大林場之一,這裡則是當時儲木轉運站。 於 www.sundaytour.com.tw -

#29.Re: [新聞] 穿比基尼衝太平山!3辣妹撩人照曝光網噴- Gossiping

就有網友分享到太平山上驚見3名比基尼辣妹,穿著丁字褲露出大長腿,讓: 網友全噴鼻血。 : 今(13)日有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享「太平山美景」,照片中只見3 ... 於 ptt-politics.com -

#30.五一去西安太平山穿什么衣服 - 百度知道

五一去西安太平山穿什么衣服. 五一去西安太平山森林公园穿什么衣服好呢?需要带衣服吗?跪求各位大虾了!!!... 五一去西安太平山森林公园穿什么衣服 ... 於 zhidao.baidu.com -

#31.【宜蘭】太平山台灣山毛櫸步道 - 健行筆記

1108 太平山台灣山毛櫸步道我沒有很會拍照 技巧也沒有比較好算好時間 把握一個短暫的晴天 想好就出發 有藍天白雲襯底 拍起來就是特別的美 2018山毛櫸 ... 於 hiking.biji.co -

#32.[新聞] 穿比基尼衝太平山!3辣妹撩人照曝光網噴- Gossiping板

穿比基尼衝太平山!3辣妹撩人照曝光網噴鼻血:蓬萊仙山△太平山上辣妹穿著火辣。(圖/Elmo授權提供) △網友看了噴鼻血。 於 disp.cc -

#33.太平山一日遊| 推薦【太平山國家森林遊樂區】景點、門票優惠

每年夏天時節,太平山中央階梯的紫葉槭樹可都會變換色澤,在陽光照射的穿透下,葉子被照的更是一片火紅,鮮艷的像一幅畫,太平山紫葉槭從4月開始就即可 ... 於 www.welcometw.com -

#34.冬の太平山(上)

今年的聖誕節假期台北天氣一整個濕冷到不行在這樣的氣溫推出這一篇太平山感覺相當對味這一次的太平山之旅是臨時被徵詢意願被告知說還剩下一個位置、要搶要快也正因為 ... 於 chandlerboy.pixnet.net -

#35.[宜蘭。遊記] <太平山莊> 肖楠館住宿心得分享 - 凱子凱

翠峰山莊稍微好訂一些,但也是常常客滿。 DSC02165. 這裡就是太平山國家森林遊樂區的大門了,請在這邊付費 ... 於 ksk.tw -

#36.穿比基尼衝太平山!3辣妹撩人照曝光網噴鼻血:蓬萊仙山

寒流接力來襲,全台冷吱吱,合歡山、太平山、陽明山等都化為銀白世界,吸引民眾不畏低溫上山追雪。就有網友分享到太平山上驚見3名比基尼辣妹,穿著 ... 於 www.setn.com -

#37.美麗的日出-太平山+翠峰湖半日行程 - 藍色設計工作室

山上空氣較為稀薄,請注意自已身體狀況,而且路不是很好走,先做好功課後才能看到美麗的景色呦!! 準備動作列表. 1.小外套+手電筒(上山時是半夜)+穿球鞋+ ... 於 everythingsell.pixnet.net -

#38.太平山雨季- 台灣旅遊攻略-20210409

日本飯店多久前訂- 自助旅行最佳解答為日文予約例?gl = tw日文的「訂房 ...太平山6月穿著-2021-04-07 | 星星公主太平山6月穿著相關資訊,太平山國家森林 ... 於 twtravelwiki.com -

#39.低溫來襲!6個實用的冬天保暖法 - 親子天下

合歡山、太平山、拉拉山陸續下雪,一大片雪景吸引民眾上山賞雪。一波又一波的寒流,家裡的羊毛外套、防風大衣紛紛派上用場,可是穿得多就等於穿得暖嗎 ... 於 www.parenting.com.tw -

#40.【旅記】宜蘭美食+太平山之旅(2) 太平山盛夏楓紅& 雨天 ...

許多人聽到我們夏天要去賞楓紅,一定會覺得很納悶也很不可思議,楓紅不都只有秋天才看得到嗎?是的,高山賞楓紅夏天限定版就在宜蘭「太平山」, ... 於 tlbkgp06.pixnet.net -

#41.太平山 - 乘著光影去旅行

選在端午節造訪似乎是一個意外,會去太平山似乎也是一個意外,在天平排好行. ... 多,淋著稀疏的細雨,穿著雨衣坐在倒臥的樹幹上小睡,其實我也累了,竟然也打起瞌睡。 於 koalawater.pixnet.net -

#42.太平山國家森林遊樂區 - 中央氣象局

在這裡,可以坐上蹦蹦車,沉浸在森林芬多精的世界,或至薄霧輕攏的翠峰湖畔,傾聽大自然美妙樂章、觀賞多變的生態,或是在清晨欣賞太平山的雲海、日出,迎接美麗的一天。 於 www.cwb.gov.tw -

#43.UV100防風保暖太平山見晴懷古健行之旅 - 欣傳媒

夏天的UV100防曬穿搭文↓↓UV100防曬穿搭彩虹河濱美騎美拍 https://solomo.xinmedia.com/bike/132548 △(photo by 宛儒)位於宜蘭的太平山國家森林遊樂 ... 於 www.xinmedia.com -

#44.大同/玩太平山當森林精靈 - 週休二日該往哪裡去

大同/玩太平山當森林精靈. 距春天以後,太平山國家森林遊樂區旅遊旺季就開始了。如果只是到宜蘭縣太平山莊坐蹦蹦車、到翠峰湖看日出,只是一般的玩法。 於 cv.nctu.edu.tw -

#45.冬季登山該怎麼穿? - 最新消息- WILDLAND 荒野國際有限公司

從跨年到現在寒流一波接一波,多處山區氣溫已經快冷到冰點,在太平山及合歡山有機會可以看到整片的雪景,出發看雪或是冬天登山之前,如何穿又暖又舒適 ... 於 www.outdoor-wildland.com -

#46.重返太平山| 上下游副刊

步道接連,霧露凝成雨絲落在臉上,Kyle胸前掛著廣角相機,東張西望捕捉拍攝畫面;Karen穿著連帽雪衣,圈圍巾戴口罩露出兩眼,兒時稚嫩的臉龐跳接至青春 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#47.太平山(二)抵達之前@ 尚山木風 - 隨意窩

距離太平山還很遠, 也許那裡的天氣不錯。 像是應許我們的祈願, 甫從雪山隧道穿出 ... 於 blog.xuite.net -

#48.[宜蘭大同].太平山翠峰湖之旅 - Tony的自然人文旅記

圖:見晴懷古步道. 相隔一個多月,我又重回太平山,遊覽翠峰湖。這次安排兩天一夜的行程, 家人親戚總共11人參加。 由於最近台北天氣炎熱,姊妹們提議 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#49.2016.11.05-06 太平山山毛櫸國家步道(順遊翠峰湖+見晴懷古 ...

太平山 的部份是實施交通管制9:00-12:00只能搭接駁車(每人由太平山管制點來回 ... 是步道就穿著布鞋而來的,畢竟它是多雨潮濕的中級山應該穿雨鞋來的嘛. 於 piping0213.pixnet.net -

#50.宜蘭太平山 - 背包客棧

答案是= 上山賞花!!怡情、養性、強生、健身。春天的太平山,高山杜鵑及白櫻花等多種花卉接連綻放,多種動人色彩,將太平山的翠綠山坡點... 於 www.backpackers.com.tw -

#51.人生的第一場雪凌晨五點起床是對的 因為中午才到!!! 還是 ...

過了兩小時山上就一片霧茫茫 以為很冷全身穿機能衣物(還四層臃腫到爆 結果也不冷還看到有人穿無袖在拍照… ... 太平山國家森林遊樂區. 於 www.instagram.com -

#52.宜蘭太平山秋冬3大玩法!看唯美金色森林冬天追雪秘訣一次 ...

太平山 國家森林遊樂區是宜蘭最受歡迎的景點,隨著秋冬到來,走進森林步道看山毛櫸,順路到鳩之澤溫泉泡湯煮蛋,太平山莊經理黃信偉更提供追雪秘訣, ... 於 travel.ettoday.net -

#53.【問答】去太平山要帶什麼 2021旅遊台灣

【問答】去太平山要帶什麼第1頁。 這裡就是太平山國家森林遊樂區的大門了,請在這邊付費買門票。 DSC02146 ... 10月底的山上已經是5度、大家可要帶足保暖衣物再上山~~. 於 travelformosa.com -

#54.[穿搭] 宜蘭小確幸時光,用6套隨性又舒服的穿搭度過 - Ellen 璦綸

奔向豔陽的宜蘭之旅,想簡單跟大家分享一下這次的行程+穿搭, ... 原本帶著即將被燒死的覺悟,但沒想到太平山上超級涼爽,薄薄的長袖和長褲剛剛好。 於 marcdaisy61.pixnet.net -

#55.現在遊太平山天氣正好:可觀賞到雲海山景#春遊(141785)

太平山 國家森林遊樂區位處雲霧盛行帶,春季氣溫變化大,現在正是觀賞雲海的最佳季節。 又指出,通常在日出或是溫度上升之後,水蒸汽蒸發,雲海便會消失, ... 於 www.cool3c.com -

#56.雨具3. 穿著止滑鞋子- 太平山國家森林遊樂區 - Facebook

【置頂文章】之重要提醒~ 太平山的好朋友們,上山請記得: 1. 路面若結冰,車輛請加裝雪鏈2. 備妥禦寒衣物、雨具3. 穿著止滑鞋子,小心行走4. 於 zh-tw.facebook.com -

#57.太平山下雪!不用雪鏈一日來回見晴懷古步道 - 麻糬公主

回程(發車時間):太平山15:30;抵達羅東17:30、宜蘭17 電話:039809805 ... 賞雪貼心提醒:攜帶雨傘、暖暖包、手套,勿穿白鞋! 於 mochislife.com -

#58.追雪攻略>>>太平山降瑞雪宛如「北國」 停車管制、保暖裝備

如果想前往太平山追雪的民眾要注意了,部分出入口將採機動管制,另外,上山追雪前該穿什麼保暖的裝備、攜帶什麼小物也很重要。 於 www.businesstoday.com.tw -

#59.太平山避暑- 蹦蹦車初體驗

八月下旬找了一天跑去太平山避暑了第二次到太平山本來是想在此住一晚因為夏日的太平山可觀測到美麗星星無奈 ... 看我穿著這衣服就知道天氣很舒適喔. 於 nancyik2001.pixnet.net -

#60.家人去的好地方,見晴古道、太平山莊、翠峰湖都推薦喔

中秋連假我們帶老師傅去了宜蘭太平山蠻推薦的雖然前段有一段山路但是都是兩線道,不用會車目前都有登山旅遊補助,可以不用買票就能進去,還沒用的都可 ... 於 mhgroup.pixnet.net -

#61.太平山穿著

前往太平山行前注意事項太平山國家森林遊樂區,海拔近2000公尺,海拔每上升100公 ... 太平山多步道及階梯,請穿著休閒協、布鞋或登山鞋,勿穿高跟鞋及硬式皮鞋,衣著 ... 於 www.ruralredoubt.me -

#62.秋高氣爽想去中正山或太平山走走嗎?來去玩帶你去 - HiNet生活誌

建議: 登山是有風險, 最好穿雨鞋或登山鞋, 背包建議使用登山背包,活動內容單日行程10公里以下, 適合年紀較長或初學者, 10公里以上適合平日有持續運動習慣 ... 於 times.hinet.net -

#63.【社區活動】看見台灣|宜蘭太平山遊記- 林宇(@Lin_Yu)

太平山 的天氣真的很涼爽,別說冷氣,夏天夜晚穿羽絨衣都不會太熱,是避暑的好去處,推薦喜歡戶外活動,像是露營、爬山、觀星、賞鳥的朋友可以去看看, ... 於 matters.news -

#64.[問題] 太平山衣著問題- 看板I-Lan

明天起要去宜蘭旅行其中一晚要住太平山聽說跟平地溫差大需要穿羽絨衣嗎? 白天有需要穿長袖嗎? 謝謝^^ -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢 ... 於 www.ptt.cc -

#65.要如何準備衣物我要到宜蘭的太平山!!! | 太平山衣服

你可能住在太平山莊也可能一天住在仁澤温泉太平山海拔2000公尺不到早晚會涼一些棉被山莊就有不足再跟櫃台拿二天的換洗衣服享受森林浴是一定要的簡單運動裝或牛仔褲搭T ... 於 twagoda.com -

#66.太平山穿著在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

提供太平山穿著相關PTT/Dcard文章,想要了解更多太平山莊翠峰山莊比較、太平山海拔、太平山莊有關星座與運勢文章或書籍,歡迎來星星公主提供您完整相關訊息. 於 astrologysvcs.com -

#67.9709@宜蘭(4)_太平山國家森林遊樂區

第二天的行程很簡單就只有太平山而已一早用完早餐也先寄放行李後,大約9點多就騎車 ... 雖然我穿著長襯衫,但還是不敵山間的涼意顧不得美醜還是穿起雨衣擋風了此時的我 ... 於 elsa30.pixnet.net -

#68.下雪太平山卻「火辣辣」 正妹穿鮮紅比基尼…大露屁股蛋「凍 ...

寒流今天(13日)起逐漸減弱,各地氣溫也在回升中,不過這波寒流因為水氣跟低溫搭配得宜,讓各地高山降雪,太平山今天清晨低溫僅零下2度, ... 於 www.ctwant.com -

#69.宜蘭太平山旅遊注意事項 - 幸運草

宜蘭太平山旅遊注意事項防寒外套宜蘭太平山旅遊注意事項安排1/29~1/20上太平山不曉得山上天氣如何?穿著應該注意些什麼?希望有經驗ㄉ朋友能分享一下. 於 rome0103.pixnet.net -

#70.[新聞] 穿比基尼衝太平山!3辣妹撩人照曝光網噴

今(13)日有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享「太平山美景」,照片中只見3名身材高挑的辣妹在雪地中只穿著比基尼跟丁字褲,頭戴毛帽並穿著紅色 ... 於 pttgopolitics.com -

#71.這種天去宜蘭太平山衣服要怎麼準備呢?

有朋友在約去太平山兩天一夜請問現在去太平山大人跟小孩的衣服該怎麼準備好呢?... ... 我們今年7月中去的晚上需要穿薄外套很容易起霧大約十幾度. 於 forum.babyhome.com.tw -

#72.太平山10 月穿著

太平山 國家森林遊樂區,海拔近2000公尺,海拔每上升100公尺,溫度下降約0.6度,與平地相差約8~10度,且日夜溫差大,記得多帶保暖衣物。 於 taxionyx.ch -

#73.山毛櫸步道2021》山毛櫸步道好走嗎? 太平山山毛櫸步道最新葉況

當時走訪山毛櫸步道都不見年輕人蹤影,反而是結伴的年長者居多,山上天氣變化大,盡量穿防水抗磨的鞋子,有人一定會想問,都跑了一趟太平山了,能不能蹦蹦 ... 於 angeltraveling.tw -

#74.2021宜蘭太平山|景點推薦、交通、溫泉、門票、行程安排整理

小編幫你一次整理好太平山景點、交通、雪季管制及行程安排等問題,想要看到最浪漫的星空、最美的古道,不妨參考就看文章中的 ... 小提醒:須穿著泳衣、泳帽才可入場。 於 blog.kkday.com -

#75.脫了!雪地只穿丁字褲太平山美臀正妹神到了 - 自由時報

脫了!雪地只穿丁字褲太平山美臀正妹神到了 ... 網友稱3名身材姣好的正妹在太平山下雪之際,脫去登山時穿著的保暖衣褲。(圖取自elmoooo38《IG》授權 ... 於 news.ltn.com.tw -

#76.太平山6月穿著,大家都在找解答 泰國訂房優惠報報

太平山 6月穿著,大家都在找解答第1頁。今年以來征服了不少台灣名山與國家森林遊樂區,太平山國家森林遊樂區又是第一次征服的領地,六月天來此,山上溫度大約只有16度 ... 於 thagoda.com -

#77.【宜蘭】頂級豪華村却國際溫泉酒店·太平山·見晴懷古步道·穿金

漫步見晴懷古步道-CNN評比全球最美28條小路之一■太平山蹦蹦車-體驗森林小火車穿梭綠林裡■新年遊歐式花園-仁山植物園■摸春牛求好運-四結福德廟金身土地公。 於 trip.settour.com.tw -

#78.【登山去X 太平山國家公園】山毛櫸步攻略大公開

至少相隔十年! 姊來爬山惹! 星期天的一日遊,進攻宜蘭太平山! 還要泡湯、 吃壽喜燒! 真的是非常的充實~ 今天要爬的是宜蘭太平山、山毛櫸步道,! 於 amelielin8888.pixnet.net -

#79.宜蘭太平山一日遊心得|太平山森林步道森呼吸,原始森林一日遊

我覺得要穿雨鞋而非登山鞋喇,因為後面滿多泥濘的。還好有小溪流讓我洗洗鞋。 宜蘭太平山一日遊心得|太平山森林步道森呼吸,原始. 於 blog.owlting.com -

#80.【山毛櫸步道】宜蘭太平山國家森林遊樂區 秋天的稜線染了 ...

每年的10~11月宜蘭太平山的山毛櫸綠葉轉金黃走在一片金黃耀眼之下非常浪漫沿途還可看到 ... 在步道入口處時某軒穿著一件短袖、一件毛衣和兩件羽絨衣. 於 wonderfood.pixnet.net -

#81.冬遊太平山@ aether0815的部落格 - 痞客邦

這次的太平山之旅可說是充滿驚奇。原本以為會無法成行,因為太平山莊房間都已額滿,後來幸運地候補上了;剛好18、19號遇到今年最強寒流,讓我們體驗到0度的快感; ... 於 aether0815.pixnet.net -

#82.太平山景點|深入秘境探幽,來場滿滿芬多精的放鬆之旅

另外提醒大家來太平山玩樂,一定要穿好走的鞋子,並備妥溫暖的衣物,由於宜蘭太平山位在高海拔,有太陽光照射時覺得非常溫暖,但若沒有陽光時就會覺得 ... 於 www.gomaji.com -

#83.好冷的太平山 - 樸實低調過生活

一個人門票$200元((含旅遊平安)) 再開了16公里的彎彎曲曲道路後還是要收$100停車費((有被搶的感覺)) 停好車後直覺上山後感覺會很冷把帶來的衣服全部穿上 於 tia5252.pixnet.net -

#84.宜蘭大同|太平山兩日遊:走步道、賞美景,親近大自然 - 輕旅行

太平山 森林遊樂園入園會收取門票與停車費:全票價日200 / 平日150停車費 ... 池、裸湯與湯屋可以選擇,我們選擇的是戶外SPA池,記得要穿著泳衣與泳帽 ... 於 travel.yam.com -

#85.太平山賞台灣山毛櫸黃金林10-11月中旬周末六、日交管

太平山 國家森林遊樂區為因應台灣山毛櫸步道旅遊人潮,今(108)年度於10月19日~11月17日期間,於「翠峰景觀道路」每周六、日期間實施動態總量交通管制措施, ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#86.太平山翠峰湖一日行(4月4日連假)

還有還有穿著要可慮一下,居然...居然有人穿高跟鞋來...挖低哩... 以上是補尚未完成的太平山翠峰湖blog 草草了 ... 於 lulu611114.pixnet.net -

#87.【宜蘭。太平山】泡湯、搭蹦蹦車、訪森林步道,三個願望一次 ...

好不容易開到見晴停車休息,一出車子就感受太平山的寒意,即使我穿了1件衛生衣、2件長袖T和羽絨背心,還是覺得冷,後來只好委屈胖爺把身上的外套脫下來包 ... 於 annekow1019.pixnet.net -

#88.太平山蹦蹦車/步道深呼吸/翠峰湖遇見台灣藍,嚐

從山下36度的高溫到山上18度,大夥對於這涼爽的溫度都超HIGH的,不過也穿上了外套保暖。 2018年復駛的蹦蹦車,每天只有8個車次,每車次180個名額,假日的 ... 於 www.me4child.com -

#89.宜蘭太平山、紅葉、巨木、美人湯+繁華舊城台北2天 - 行家旅行社

註2:園區自然步道較為濕滑,建議選擇具防滑功能休閒鞋,並以輕便穿著方便行動為主。 註3:本行程不含太平山入園門票費用NT150,自109年7月15日起到109年年底,林務局 ... 於 www.protour.com.tw -

#90.宜蘭第二天:太平山

白目的我對太平山一點都沒概念,原本心想不過是座不怎樣的山, ... 抓起小昕的帽子戴在頭上還是不停的發抖,真的很羨慕小昕穿了三件衣服外套一件羽絨外. 於 toro502.pixnet.net -

#91.衝雪景前你一定要知道的保暖和開車祕訣

這波霸王級寒流不得了,不僅常下雪的合歡山、太平山積雪已達20〜40 ... 下雪都在高山上,風勢通常較大,因此賞雪穿著最重要的是外套要能防風、抗水。 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#92.【宜蘭.大同】攝氏六度!到底為什麼要去太平山測試羽絨衣啊 ...

房內沒有暖氣但有電毯,但真的好冷我們只好放棄輕薄的睡褲、穿著保暖褲入睡。沒事可做,又冷到不想脫衣服生小孩,那就來研究一下幸福台灣Ever Smile的產品 ... 於 www.taitai.tw -

#93.太平山翠峰湖棲蘭神木園區森呼吸二日遊| ILN02T0002

四人成行造訪太平山與翠峰湖迷人風采,晚上入住棲蘭山莊,第二天順遊馬告神木群, ... 【馬告生態公園】從北橫公路明池跟棲蘭之間的100號林道管制站穿進去,接著再走12 ... 於 www.besttravel.com.tw -

#94.[遊]【宜蘭.大同】迷霧森林太平山| 搭乘蹦蹦車遊茂興+走完 ...

四訪太平山,可說是我的,若問起為何,也答不上來,像極了愛情。 ... 跟平地溫差大約10度以上,當時下午來,顯示為19度,可帶件薄外套供早晚穿著。 於 ullams.pixnet.net -

#95.太平山國家森林遊樂區入口網-天氣

太平山 地區氣溫8~14度,降雨機率70%,外出請攜帶雨具備用。天氣較涼,請適時添加保暖衣物。宜蘭蘇澳沿海天氣為多雲局部雨,風向為偏北轉東北風,風浪 ... 於 tps.forest.gov.tw -

#96.宜蘭大同鄉-【太平山】悲慘之旅@快樂心地|PChome 個人 ...

太平山 一直以來都是列入我最想去的台灣景點之一,趁著在宜蘭的最後兩星期,我們全家很臨時的跑了一趟太平山,沒想到卻是一趟很悲惨的旅行•••慘1:因為 ... 於 mypaper.pchome.com.tw