天水圍悲情城市的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馮永基寫的 誰把爛泥扶上壁:你所不知的香港建築故事 和BoltonKung(龔)的 品牌萬歲:華夏文化的設計詮釋Brand Eternity都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人造悲情城市-天水围 - 知乎专栏也說明:坐地铁过来元朗区做核酸检测时,发现天水围就在元朗的下2站,因此做完检测后就直接赶往天水围,想看下这个香港电影人眼中的悲情城市到底是什么样子。

這兩本書分別來自中華 和青森文化所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 畢恆達所指導 林依陵的 再現天水圍:新時代中國香港身分認同的想像與轉化 (2011),提出天水圍悲情城市關鍵因素是什麼,來自於香港、身分認同、天水圍、香港精神、多元混雜。

而第二篇論文南華大學 文學研究所 李正治所指導 鍾綺華的 七0年代「校園民歌」之內蘊與藝術性探討 (2006),提出因為有 唱自己的歌、藝術性、內蘊、校園民歌的重點而找出了 天水圍悲情城市的解答。

最後網站建築師地運觀察 - 第 78 頁 - Google 圖書結果則補充:今日天水圍因為出了多次貧窮家庭悲劇,又被一支歌唱衰了,被人冠以「悲情城市」的封號。其實天水圍並非如報導所說,雖然它主要是一些中下階級居住,但也有其好的一面。

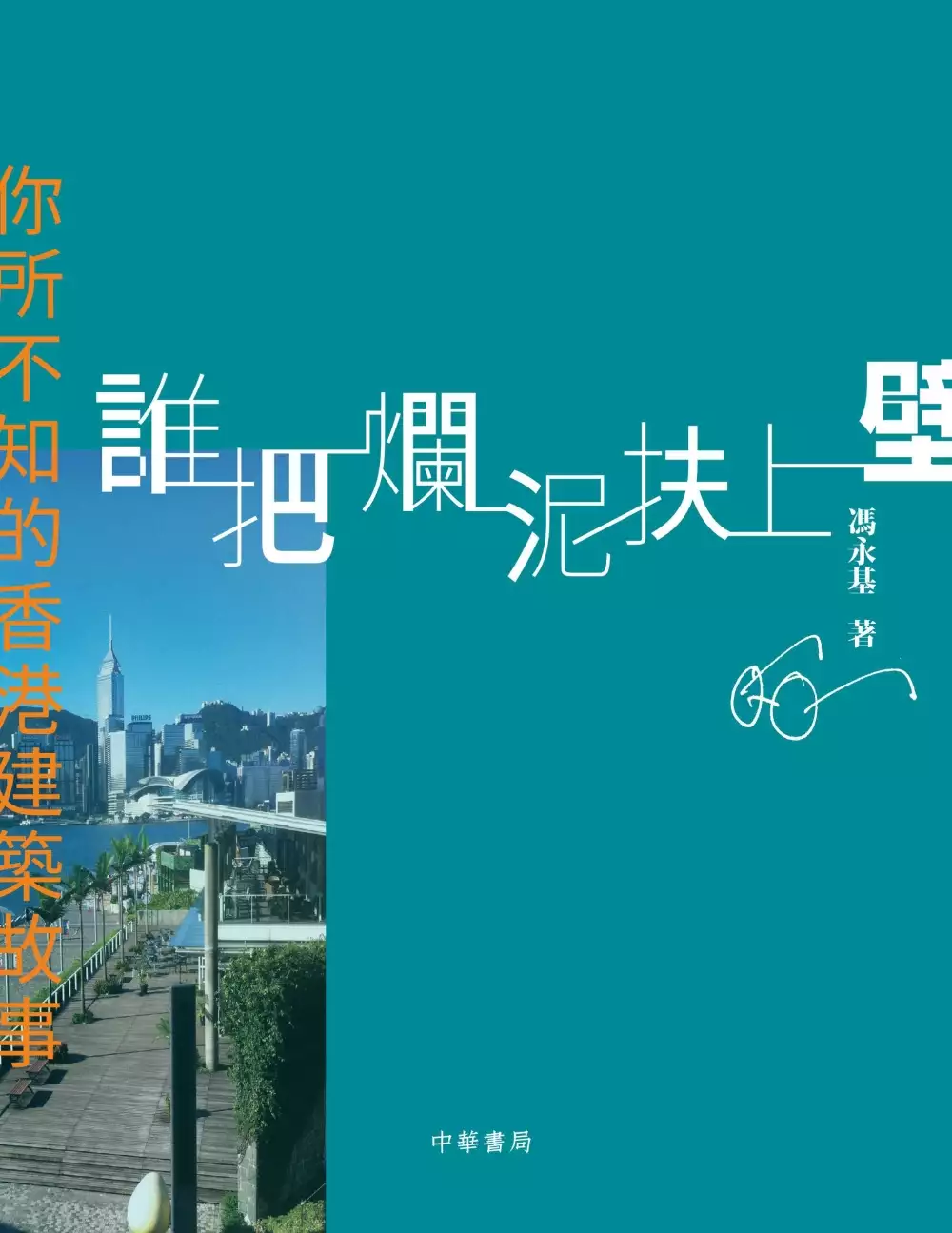

誰把爛泥扶上壁:你所不知的香港建築故事

為了解決天水圍悲情城市 的問題,作者馮永基 這樣論述:

本書是香港著名建築師馮永基以自傳形式,對其豐富建築知識、官場經驗及人生閱歷作出的回顧。 由讀書時期做「汽水仔」,講到進入官場後首個處理的「雞毛淤塞渠道」任務,再如何成功地藉着香港濕地公園項目而獲獎無數,作者都一一細說當中的苦與樂。更以輕鬆的筆法,大談他在官場打滾20多年,接觸近百個香港公共建築項目的背後,鮮為人知的設計巧思、創作故事和無名英雄: ──政府總部為何要搬家? ──哪裡是機場禁區中的禁區? ──香港的最佳公共建築,竟然是「搵(找)鬼住」的火葬場及靈灰安置所? 一位建築師、一個藝術家,也為人師表,更曾是承載着沉重社會責任的公僕,也願意

隨性地真情剖白,難能可貴。全因作者愛惜這個家園,希望讀者重新認識不一樣的香港。

天水圍悲情城市進入發燒排行的影片

無伴奏合唱Acapella究竟有幾好聽?一齊去「天水.圍唱」放映會現場,睇睇一班天水圍學生的即場表演! (#港故小記)

重溫▶http://bit.ly/KongGu_WaiSing

第156集《天水.圍唱》

#港故 #oncckonggu #in妹 #天水圍 #悲情城市 #無伴奏合唱 #Acapella #紀錄片 #圓夢計劃 #中文大學 #音樂系 #天水圍唱

------------------------------------------------

《港。故》:東網每周專題習作,講故事、講香港人的故事。

Fb:http://bit.ly/oncckonggu_Fb

IG:http://bit.ly/oncckonggu_IG

Youtube:http://bit.ly/oncckonggu_Youtube

再現天水圍:新時代中國香港身分認同的想像與轉化

為了解決天水圍悲情城市 的問題,作者林依陵 這樣論述:

本論文以天水圍作為研究對象,探討九七回歸後香港認同的轉變。首先,本文指出天水圍地理位置與內部多元混雜特質的特殊性,展現天水圍蘊含重要的文化意義,並具備象徵對未來香港身分認同想像的方向。研究方法採用《天水圍的日與夜》與《天水圍的夜與霧》的電影文本分析,再現持續改變的中港關係與香港身份認同。本研究指出這兩部天水圍電影再現香港認同與中國關係不斷地轉化,九七回歸之後,香港對中國「北進殖民」式的想像並沒有突然終止,而是隨著中國女性的身體實質地「現身」(presence)於香港社會而產生衝突與變化。在真實生活中,香港北進殖民式的中國想像依舊存在。而天水圍的凶殺案件具體化的突顯衝突,也同時帶來香港身份認同

的內部轉變。透過「關係性」(relational)的視角分析,本文指出:(一)香港自我書寫下的中港關係,在全球資本主義發展下表現出聚集相棲∕相欺的現象;(二)現下的香港擁有並新增多元的女性情誼(sisterhood)精神;(三)香港仍舊期待與先進國家連結,追求繁榮;(四)香港目前的社會制度與真實體現混雜多樣身份的社會現象是脫節的。然而天水圍凶殺案過後,隨著時間推進,香港也逐漸意識到中國身份進入香港社會所帶來的變化。因此可以清楚的發現,電影文本召喚早期的香港精神、鄰里互助關係、香港與中華文化相連的重要元素,同時加入中國身份的身體。身份認同逐步轉變,展現期待能從衝突對立到融合、包容接納的過渡中,逐

漸揉捏、創造新時代的香港身份。也就是在新自由化時代下的香港容納更豐富的多元關係,並且重回鄰里同舟共濟、互助合作的香港精神融合光景。

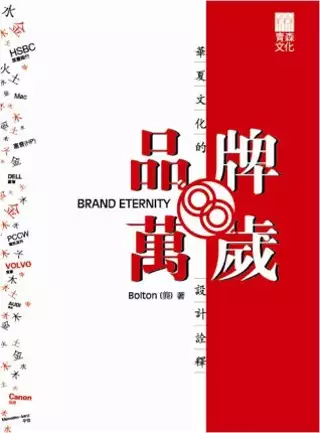

品牌萬歲:華夏文化的設計詮釋Brand Eternity

為了解決天水圍悲情城市 的問題,作者BoltonKung(龔) 這樣論述:

喬布斯為何會英年早逝?港臺兩場雙英之戰,為何馬英九同梁振英會獲勝?這一切絕不是偶然,好的設計可以幫助一個人、一個企業、一個國家行好運。 為何端午節的□子被設計成三角形? 蘋果教主喬佈斯的早逝原是與新公司(Apple Inc.)八字不和的惡果? 雷曼破產、冰島財困,竟與公司標誌、國旗設計的失誤有關? …… 一個看似簡單的logo,其內涵可以包羅萬象; 最上乘的設計不僅要美觀,亦須照顧到文化歷史各個層面; 品牌要長盛不衰,不單要靠苦心經營,符合天時、地利、人和的設計更是關鍵。 此書集合華夏文化設計精華於一爐,作者教你成就萬無一失的品牌商標! 作者簡介 Bol

ton Kung(龔) 現任設計學院講師,英國BRUNEL大學,物料包裝碩士;加拿大ALBERTA省立大學,設計學士。自小喜習武,尤愛六合八法與七星螳螂拳,故在加拿大念書時已教授拳術,甚得學生愛戴,拳館現設立於加拿大亞伯達省紅鹿市。早期因教學相長,領悟易學之道,在物極必反之大自然規律中,剛柔應相共濟呼應,方可取得平衡,缺一不可, 故此,對華夏文化的精深理論埋下了尊敬的一頁。 在1997年間因一場金融風暴而有所頓悟,為追求個中真理,並花了數年時間學習風水,命理,奇門,名字,五行,易學等,並發現萬變不離其宗,就是五行生、剋、制、化之道,以時空為主,個別為輔,找出天人合一之道。 任職設計

和教學多年,設計品牌商標無數,發覺機構、產品和品牌商標與人的關係非常密切,如母與子關係,互相影響和扶持(因各事物有其獨特的元素五行),如遇四維時空於交替之時(即三元九運的交替)產生五行元素物質變化,生旺則能興,沖剋則能敗,起落無常,故以此題材作為研究,窮二十餘年觀察和印証,以現代設計和科學角度分析各類品牌、商標案例,為日後學員提供參考之用。因本書刊題材新穎,適用於設計界和商業界,對大眾讀者亦可作為參考之用。

七0年代「校園民歌」之內蘊與藝術性探討

為了解決天水圍悲情城市 的問題,作者鍾綺華 這樣論述:

「校園民歌」興起於二十世紀七0年代,台灣在政治外交挫敗重重的打擊下,民族主義瀰漫於社會文化中,因此,在文化界,回歸本土,又跳脫於傳統的藝術表現成為潮流。一批覺醒到當時的歌曲文化已失落了民族主體的知識青年,以「唱自己的歌」為口號,向美國民謠,以及中國傳統民歌學習,創作出大量的校園民歌作品。這些在當時甚受歡迎的歌曲,至今仍未被視為民歌作品。本文即以民歌文學的角度,從其內蘊及其藝術性的表現,來探討校園民歌的歌詞文本,是否具有民歌的特質與精神。 本文第二章先從校園民歌的外緣關係,去說明校園民歌的興起、發展與沒落的情況,並分析其沒落的原因。第三、四章則是從校園民歌作品的內部,去探討校園民歌的內

蘊與藝術性的表現。期望透過這兩方面的分析,能較為明確哪一些作品表現出民歌的特質與精神。 經過三、四章的探討,校園民歌的內容雖然多為年輕學生的情思,然而內容仍相當廣泛,那些能反映時代,表達出人情的普遍性的作品,自然該加以重視。至於藝術性的表現,也呈現出多元的藝術手法。那些在內容與藝術表現都達到高度表現的作品,自然該保留於中國民歌的行列。而作品中普遍表現出年輕、純真、樂觀,與奮發的向上精神,則是校園民歌的最大特色。

天水圍悲情城市的網路口碑排行榜

-

#1.「悲情城市」是怎樣「打造」的?天水圍的空間政治劉孔維位於 ...

位於香港新界西北部的新市鎮天水圍,數年來由於貧窮人口眾多、失業率和青少. 年犯罪率高企及偶爾發生的倫常慘劇而被傳媒形容為「悲情城市」,這早已是老. 生常談。 於 www.ln.edu.hk -

#2.CIBS節目:天水圍情(The Tin Shui Wai Bond)

李安妮製作十多年前,天水圍發生連串的家庭悲劇,被媒體塑造成悲情城市。節目希望透過區內人士分享,消除大家對這個社區的誤解,發掘天水圍的樂趣。 於 www.rthk.hk -

#3.人造悲情城市-天水围 - 知乎专栏

坐地铁过来元朗区做核酸检测时,发现天水围就在元朗的下2站,因此做完检测后就直接赶往天水围,想看下这个香港电影人眼中的悲情城市到底是什么样子。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#4.建築師地運觀察 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

今日天水圍因為出了多次貧窮家庭悲劇,又被一支歌唱衰了,被人冠以「悲情城市」的封號。其實天水圍並非如報導所說,雖然它主要是一些中下階級居住,但也有其好的一面。 於 books.google.com.tw -

#5.文化現象系列之十六:天水圍城

在零四年四月,天水圍發生了家庭倫常慘劇,在傳媒的筆下成為了「悲情城市」,突顯了它的「五高兩低」問題:人口密度高、失業率高、領綜援比例高、單親家庭比例高、家庭暴力 ... 於 www.carjaswong.com -

#6.【香港電影節】「悲情城市」天水圍牆後之一劉國昌作品《圍城》

廿年前劉國昌導演的《童黨》,筆者沒有機會欣賞;廿年後的《圍城》,主題環繞被譽為「悲情城市」天水圍的青年人與黑暗成長,是完全屬於香港的本土電影。 於 mypaper.pchome.com.tw -

#7.種子實驗2.0 – 香港有群「天水圍人」 | 《好。報》 HKGoodPost

但大眾對天水圍的印象不就是悲情城市?曾當記者的阿柯道,以往做街訪時發現天水圍人相對熱情,比其他區街坊更容易展開對話。「可能本身我們時常周圍行 ... 於 www.hkgoodpost.com -

#8.「悲情城市」是怎樣「打造」的? 天水圍的空間政治

Semantic Scholar extracted view of "「悲情城市」是怎樣「打造」的? 天水圍的空間政治" by Kongwei Liu. 於 www.semanticscholar.org -

#9.天水圍悲情城市

第二部《天水圍的日與霧》,講述一宗2004 年發生在天水圍,震驚全港的真實滅門慘案。. 生活素質- 城市規劃與天水圍的悲情﹖. 簡仲威(SteveCW)及梅志文(CM) 報章評論、 ... 於 82.117.255.64 -

#10.全新未拆【天水圍的日與夜】正版絕版DVD - 蝦皮購物

而他們居住的天水圍,雖然被傳為一個「悲情城市」,但這個故事,把天水圍的另一面反映出來,其實天水圍亦有溫情的一面。 全新未拆封DVD === 下標前請先問與答或關於我 ... 於 shopee.tw -

#11.獨家專訪《天水圍Gang Gang》製作團隊: 我覺得這個城市像是 ...

獨家專訪《天水圍Gang Gang》製作團隊: 我覺得這個城市像是多了我們的印記。: 「天水圍並不悲情,僅為社會的縮影。」 於 hypebeast.com -

#12.東吳大學圖書館非書名片

天水圍 ,一個座落於香港邊界接近深圳的的新市鎮,吸引了大量新移民湧入,卻因為發生多起社會事件,而被社會大眾看做是香港的「悲情城市」。故事發生在一個單親家庭中, ... 於 163.14.136.28 -

#13.天水圍悲情城市星辰變漫畫

天水圍悲情城市 星辰變漫畫第二部《天水圍的日與霧》,講述一宗2004 年發生在天水圍,震驚全港的真實滅門慘案。. 教學設計- 人際關係. 新高中通識教育科- 教學設計. 於 5.135.121.48 -

#14.住在香港“悲情”天水围是怎样一种体验? - 网易

它就是距离九龙、港岛区最遥远的地方:天水围、元朗、屯门。 ... 另外,天水围曾经被说是「悲情城市」,因为在某一段时间,天水围发生了很多自杀案。 於 www.163.com -

#15.香港髻山:悲情城市天水圍的歡樂後花園 - 人人焦點

香港髻山:悲情城市天水圍的歡樂後花園. 2022-01-10 香港這樣玩. 說起香港天水圍,很多人都會想起許鞍華導演的這兩部電影。 第一部《天水圍的日與夜》,講述香港公共屋 ... 於 ppfocus.com -

#16.探討《天水圍悅報》如何為天水圍與「悲情城市」說再見

Title: 探討《天水圍悅報》如何為天水圍與「悲情城市」說再見. Other Titles: English title from cover : Investigate how Tin Shui Wai housewives say goodbye to ... 於 ra.lib.hksyu.edu.hk -

#17.天水圍係咪已經正式擺脫「悲情城市」既污名? - 香港高登討論區

發起人. 天水圍係咪已經正式擺脫「悲情城市」既污名? 124 個回應 ; TOKYO·HOT. Logo Member. 早幾年天盛都叫到成千萬邊向左走向右走到悲. 天盛600呎個則真 ... 於 forumd.hkgolden.com -

#18.上車天堂天水圍由悲情城市到明日之星 - 文匯報

天水圍 被列入元朗區,早年由於配套差、多公屋,區內人士多為低下階層,失業率和青少年犯罪率高企,加上偶爾發生倫常慘劇,被傳媒形容為「悲情城市」, ... 於 www.wenweipo.com -

#19.明朝亂葬崗都市傳說揭秘被稱為悲情城市的原因?天水圍名人堂 ...

【香港地】 天水圍 篇(元朗)|明朝亂葬崗都市傳說揭秘被稱為 悲情城市 的原因? 天水圍 名人堂? #香港地# 天水圍 #4k #都市傳說#Nuv新系列!新開始! 於 www.youtube.com -

#20.晶文薈萃 精選文章(第六輯) 電子書 - Google 圖書結果

有不少人認為天水圍是一個悲情城市,沒有一絲歡樂的笑聲。但我卻覺得天水圍,以前可能真是一個悲情城市,現在我可以非常肯定的對你說,天水圍絕對不是悲情城市,為甚麼呢? 於 books.google.com.tw -

#21.天水圍,一片由人工與天然交織而成的奇風異景,曾被我

城人釘上「悲情城市」的標籤。但藝術家喜歡挑戰定型,好. 像專注攝影創作的何兆南(South Ho),過往曾多次拍攝. 天水圍的隧道、天空及樓房,這次再聚焦於日常重複經過. 於 blindspotgallery.com -

#22.居屋和公屋為主的規劃將淪為悲情城市 - AM730

在香港,也有鬼城,例如被稱為「悲情城市」的天水圍,但其實,天水圍的人均居住呎數並不低,反而是旺角、銅鑼灣,其劏房的呎價比山頂還要貴,但還是大 ... 於 www.am730.com.hk -

#23.【天水圍歷史】原來以前天水圍唔係叫「天水圍」? - 地產站

位於新界西的天水圍,常因位置較偏遠而被挪揄為「大西北」, ... 從「廈村灣」,到「天水圍」,再到「悲情城市」,彷彿是香港在上世紀經濟急速發展的 ... 於 ps.hket.com -

#24.悲情城市天水圍 :: 博碩士論文下載網

建立它心目中理想的城市(除了考慮地產發展商的利益),但政府在天水圍建立.的,是否真是一個理想都市?三、天水圍的空間規劃與失誤.,天水圍被形容為「悲情城市」,但 ... 於 thesis.imobile01.com -

#25.公私比調整助長「悲情」? 天水圍的教訓不是公屋太多 - 香港01

早幾年有人批評政府當年規劃不善,令天水圍除了不時發生倫常慘案,更成為當區青年失業率高、歸屬感低的「悲情城市」。 上述觀察固然沒錯,天水圍規劃問題 ... 於 www.hk01.com -

#26.慎防悲情城市重現 - 巴士的報

天水圍 社區失衡的教訓仍歷歷在目,社會用了不少資源和時間,以就業、輔導及民間墟市等多種「振興」方式協助居民走出悲情的陰霾。今次古洞北和粉嶺北恰恰 ... 於 www.bastillepost.com -

#27.另一個天水圍「悲情城市」? / 洪雯2023/2/10 - 明報新聞網

另一個天水圍「悲情城市」? / 洪雯. 2023/2/10. 上一頁 · 下一頁 ... 【明報文章】近期,發展局向立法會提交將軍澳137區的發展規劃,共80公頃土地全部用來建住宅及 ... 於 news.mingpao.com -

#28.“悲情市镇”天水围_新闻中心_新浪网

香港城市大学的梁丽清说,新移民之所以以女性为主,教育程度普遍较低,主要还是因为婚姻移民居多的缘故。“在这些家庭里,男方往往本身就是香港的低收入 ... 於 news.sina.com.cn -

#29.上車天堂天水圍由悲情城市到明日之星- 香港文匯報

天水圍 一向是港人上車天堂,皆因區內樓價較外區平,以藍籌屋苑嘉湖山莊為例,5月 ... 為天水圍帶來新發展動力,使其可望由「悲情城市」變「明日之星」。 於 www.tkww.hk -

#30.不忍卒睹的夜與霧- 南灣水巷生(@namwanwater) - Matters

前作《天水圍的日與夜》一反潮流,不道悲情道溫情,拍出《姚姐》那般家常味。豈料續作搖身拍回奇案片,改編自十多年前一單天水圍四口滅門案,案發一室 ... 於 matters.news -

#31.香港有群「天水圍人」 - "Dialogues in Tin Shui Wai"

自己的故事。香港社會認定天水圍比較isolated. (孤立),先不說悲情城市,而是一個較容易被. 忽略、邊緣的社區。我們希望讓外面的人聽到天. 水圍人的聲音。」阿柯說。 於 goodseed.hk -

#32.藝術介入與詮釋—香港天水圍的影像書寫 - MOT TIMES 明日誌

透過電影藝術的介入與聚焦放大,天水圍這座悲情城市不僅只是時代變遷中的現實寫照,也是光鮮的香港社會背後,不忍再讀、卻又無以泯滅的城市記憶。 於 www.mottimes.com -

#33.天水圍新市鎮, 數年前屢次發生倫常慘劇

數年前屢次發生倫常慘劇,. 被外界標籤為悲情城市、孤島;. 今天,經過各界的共同努力,. 隨之而來,. 是一個個充滿人情味的故事。 天水圍在不少居民眼中,. 於 www.ciif.gov.hk -

#34.從電影中的天水圍到創意之路| kwonghoyin - 獨立媒體

看了一齣關於天水圍的電影,看罷,第一種感覺的就是平凡,平凡得就像在訴說自家鄰居的故事一樣,然而卻是滲出了淡然的美感。在鏡頭下畫布上,悲情城市竟是如此的平實, ... 於 www.inmediahk.net -

#35.天水衝出重圍拒絕悲情城市 - 亞洲週刊

香港天水圍被視作悲情城市,無助解決問題,關鍵是了解每個個體的生命歷史。 新書《天水•違》中的「違」字帶有逆反、對抗的意味,用來命題這本論述香港一個備受媒體 ... 於 www.yzzk.com -

#36.天水圍| 諷語: 奕言

本人一點都不覺在天水圍裡的人是悲情城市的人物!他們努力的生活著,為什麼要被貼這個無聊的標籤。係無知的市民們?誇大的媒體?或是無知的政府 ... 於 eugeneyhc.wordpress.com -

#37.[c50f] 天水圍悲情城市

悲情城市天水圍 美食小記者. 阿秋被偷單車巿值約8000元遭竊賊700元賣至深水埗地攤套現. Jane Jacobs著、吳鄭重譯,《偉大城市的誕生與衰亡-. 圖二(天恩商場) 圖三(天富商 ... 於 45.132.1.179 -

#38.都是可憐的人?香港天水圍是悲情城市 - Facebook

都是可憐的人?香港 天水圍 是 悲情城市 # 天水圍 #窮#山長水遠#澳門#香港#上海#台灣#文化#方言#教育#生活#廣東話#上海話#兩岸四地#語言教育#education 想拉近兩岸四地的華人 ... 於 m.facebook.com -

#39.天水圍 悲劇的誕生(2012.12.geog7xxx) - 谷梁劄論

天水圍一直慘劇不斷,家庭慘案、自殺等問題在經傳媒報導後,天水圍「悲情城市」之名不脛而走,進而使政府、社福機構、學界等關注天水圍問題。 於 dullperry.blogspot.com -

#40.新盤: Wetland Seasons系列改變天水圍「悲情城市」形象

陳康祺指出,以天水圍住宅項目Wetland Seasons Park和Wetland Seasons Bay為例,集團希望改變天水圍以往「悲情城市」的形象,當中就透過一系列可持續 ... 於 www.28hse.com -

#41.天水.違- 图书- 豆瓣

天水.違豆瓣评分:0.0 简介:天水圍不是悲情,是被欺凌。 天水圍,位於元朗平原上。元朗在新界西北,而天水圍則在元朗新市鎮的北面,可謂北中之北。它本是大片魚塘, ... 於 m.douban.com -

#42.天水圍悲情城市

生活素質- 城市規劃與天水圍的悲情﹖ ... Jane Jacobs著、吳鄭重譯,《偉大城市的誕生與衰亡-. ... 《香港事‧情》天水圍魚塘壯闊為何變成悲情城市? 於 45.138.72.21 -

#43.天水圍呢個地方真係好可怕d人又無禮貌 - PEEKME

第一: 好日唔去天水圍! 自從今年開始係天水圍返工,發覺呢個城市同報紙報導一樣,天水圍係一個悲情城市,住天水圍的人個個都黑口黑面,又無禮貌,搭親西鐵係天水圍一 ... 於 www.peekme.cc -

#44.關鍵時刻-天水圍18位青少年的成長印記

一直以來,天水圍經常被描述為「悲情城市」,然而,本會社工看見區內有很多人努力上進和快樂共處的故事。從平日接觸青少年人之中,我們發現他們縱有跌倒、失意的時候,但在 ... 於 www.socsc.hku.hk -

#45.天水圍的苦與甜/ 廖詠賢| 第62期晶文薈萃

傳媒揮動他們手中的筆,筆尖沾上鮮紅的墨水,在灰白的新聞紙上,天水圍冠上一個不太悅耳的別稱——「悲情城市」。舊的墨水才剛凝涸,新的墨水又再一次染 ... 於 www.chocochannel.com -

#46.【天水圍滅門慘案】狠夫早有預謀殺全家:養肥了再殺3母女被 ...

天水圍 ,被稱為「悲情城市」,只因這區發生過太多宗家庭慘劇。而這宗「天恒邨滅門慘案」便是其中一宗讓人難以釋懷的悲劇。本以為帶著兩名女兒來港與 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#47.解決天水圍問題兩法

天水圍 自從被媒體標籤為悲情城市後,不斷出事,總是壞消息多,好消息少。近日政府已答應增撥數億元以助解決天水圍問題,但數億元是否足以拯救天水圍局民於水火? 於 www.hklawsoc.org.hk -

#48.「悲情城市」買唔過?近30年街坊分析4大原因唔買天水圍樓網友

有網民在香港討論區發帖,以一個住了29年的天水圍街坊身份,忠告網友買樓唔好買天水圍,並列出4大原因,包括:居民質素、樓盤質素、社區設施和教育,最後 ... 於 today.line.me -

#49.光頭幫幾歲202312大伏位!(震驚真相) - 中國交銀-

為了吸引觀眾眼球、留意我們的創作,我便決定以天水圍為主題,創作歌曲。 ... 光頭幫幾歲: 「天水圍並不悲情,僅為社會的縮影。」. 於 www.ccins.com.hk -

#50.一位香港社工的真情告白: 《天水‧違》 - 苦勞網

上個星期四下午,在朋友辦公室的書架上偶然瞥見《天水‧違》這本書,腦海中立刻浮現出在香港被稱為「悲情城市」的天水圍三個字,取出此書翻閱,才發現 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#51.《香港事‧情》天水圍魚塘壯闊為何變成悲情城市?

天水圍 新市鎮入伙後,由於貧窮人口眾多、失業率和青少年犯罪率高企,加上發生了數宗倫常慘劇,因此被形容為「悲情城市」。 2004年天水圍天恒邨恒運樓 ... 於 www.thinkhk.com -

#52.婦女大軍崛起天水圍不再悲情| 國度復興報(香港)

他錯了,天水圍的婦女勇敢地從悲情走出來了,神稱她們「為我所喜悅的」。 弱智女兒是我的天使. 李太絕不同意天水圍是悲情城市,住在這裡多舒適,可以和家人坐在公園 ... 於 www.krt.com.hk -

#53.悲情城市天水圍@ 天下第一Blog - 隨意窩

乾坤狂客,文隨意寫;如有雷同,實屬巧合建在濕地風水差風水老師認為天水圍建在不良的濕地上,因此成為悲情城市。有師兄更指出,天水圍成悲情城市,是與它的城市規劃 ... 於 blog.xuite.net -

#54.【天水圍2.0.一】建三個泳池欠社福支援資源錯配或釀新悲劇

不過,傳媒近年已減少以「悲情城市」形容天水圍,而且,隨着時間推移,這個新市鎮也以環境整潔、空間寛闊而吸引不少來自市區的人,這是否意味着政府投放的 ... 於 www.tswnetwork.org.hk -

#55.《18‧21》圍住黎跑- M21青協網台

天水圍 一直被媒體渲染為「 悲情城市 」,但事實上 天水圍 的人和環境是怎樣的呢?現在由一位 天水圍 長大的青年人,跑過整個 天水圍 ,帶你看一看 天水圍 內 ... 於 m21.hk -

#56.悲情城市天水圍 :: 美食小記者

2019年3月18日—天水圍新市鎮入伙後,由於貧窮人口眾多、失業率和青少年犯罪率高企,加上發生了數宗倫常慘劇,因此被形容為「悲情城市」。2004年天水圍天恒邨恒運樓發生 ... 於 food.idataiwan.com -

#57.悲情城市 - HKBU Heritage

The City of Sorrow. ... The region is now trying to remove this negative label and rebuild their self-confidence. 天水圍發生了多宗家庭倫常慘劇,貧窮、失業、新移民 ... 於 heritage.lib.hkbu.edu.hk -

#58.天水圍因何成為悲情城市? - 香港社會服務聯會

天水圍 為何悲情,筆者認為是因為我們各界都太需要有這樣的. 一個悲情城市。對政府來說,把全港普遍的貧窮問題收窄為個. 別地區的問題,對管理公眾期望和施政認 ... 於 webcontent.hkcss.org.hk -

#59.今期壹週刊原來悲情城市唔係天水圍係東涌逸東村! - 自由講場

有冇東涌區媽咪睇左!我覺得鄧議員講得好!除左關注天水圍仲要關心東涌區! ,Baby Kingdom - 親子王國香港討論區. 於 www.baby-kingdom.com -

#60.專題:從標籤效應看天水圍三屍案 - SoulSeed 籽言工作室

此案再度引起香港市民對天水圍社區的關注,此區長期以來被定格為青少年群黨的繁殖溫床、悲情城市、「貧民區」等,全是負面形象。本人想透過這次研究報告,探討一下三屍 ... 於 www.soulseedhk.com -

#61.天水圍| 香港網絡大典 - Fandom

天水圍 是香港其中一個新市鎮,1990年代初期起發展至今,由元朗區管轄。 在2000年代初期至中期,眾多倫常慘劇都發生於天水圍區內,有人歸咎於當時港府的城市規劃失誤, ... 於 evchk.fandom.com -

#62.目前您搜尋的關鍵字為: 悲情城市DVD - 博客來網路書店

博客來搜尋,關鍵字:悲情城市DVD,分類:全館, ... DVD. $199$ 499. 天水圍的夜與霧DVD(Night & Fog). DVD. $99$ 149 ... 天水圍的日與夜DVD(The Way We Are). 於 search.books.com.tw -

#63.天水圍新市鎮 - 维基百科

天水圍 新市鎮(英語:Tin Shui Wai New Town)位於香港新界西部的元朗區,為第三代香港新市鎮, ... 2010年,香港政府為推動天水圍地區經濟以擺脫「悲情城市」的形象,曾經計劃撥 ... 於 zh.wikipedia.org -

#64.我的行醫經歷( 9 ) : 悲情的天水圍 - 癌症資訊網

近日報紙又再出現悲情城市天水圍的新聞,令我再次憶起新界西癌症病人的悲哀。 最付不起錢醫病,最需要社會援助的這個地區,卻也是全港分到最少資源的 ... 於 cancerinformation.com.hk -

#65.悲情城市- 無端端

搬入天水圍居住之前,我毫不知道她另享有'悲情城市'這個嚮噹噹的別名. 一直困在九龍市區中長大,第一次踏足天水圍這個... 於 blog.stheadline.com -

#66.[鬥悲情]北區悲情過天水圍好多- 第3頁 - HKiTalk.Net

[鬥悲情]北區悲情過天水圍好多,hkitalk.net 香港交通資訊網. ... 定係想佢地同樣以「悲情城市」去形容北區,等北區既人悲埋一份? 於 www.hkitalk.net -

#67.屯門與天水圍的教訓- 港人博評

天水圍 在規劃之時,一直被認為地處邊陲,只着眼於應付香港人口增長的居住 ... 結果是天水圍的發展出現不少社會問題,甚至一度被標籤為「悲情城市」。 於 www.speakout.hk -

#68.香港人成日叫天水圍做「悲情城市」,唔好諗到咁灰啦 - 千居

相信大家睇完「天水圍的日與夜」後,都覺得「悲情城市」呢個名形容得好貼切,其實天水圍好多野值得睇值得玩,一定會為你帶來歡樂。 於 www.spacious.hk -

#69.天水圍除左悲情城市,有無諗過食個小食都可以好有人情味?

17 Likes, 1 Comments - @foodeohk on Instagram: “天水圍除左悲情城市,有無諗過食個小食都可以好有人情味? 喺新北江商場一樓除左係搵食好去處之外,原宿地帶簡直係掃 ... 於 www.instagram.com -

#70.【重案現場】勿忘悲情城市中的血淚慘劇刀殺妻女自殘亡 - 東網

天水圍 被形容為「悲情城市」,但這個稱號並非一朝得名,而是經過種種家暴等個案……由「血」和「淚」所組成。2004年天水圍天恒邨恒運樓發生一宗倫常慘劇 ... 於 hk.on.cc -

#71.正式宣報:天水圍係悲情城市。 | LIHKG 討論區

正式宣報:天水圍係悲情城市。 羅茲威爾. 9 回覆. 2 Like 3 Dislike. 第1 頁. 羅茲威爾 2022-06-22 08:38:27. 垃圾中垃圾。 武漢居民 2022-06-22 08:40:59. 於 lihkg.com -

#72.天水圍- 創作天地 - 香港教育城

我住天水圍天水圍給人的第一印象一定是偏僻吧另外也有說法是有很多牛這些 ... 無異的小社區同樣也有著不同年齡階層的人普遍人也認為天水圍是悲情城市 ... 於 www.hkedcity.net -

#73.悲情城市也破頂天水圍未補價居屋呎售逾6600元 - 大公網

綠表居屋身價急速飆升,被形容為「悲情城市」的天水圍,樓價也破紀錄。天水圍天盛苑一個未補價2房居屋單位,以336萬元綠表價賣出,實呎逾6600元, ... 於 www.takungpao.com.hk -

#74.天水圍的日與夜| 誠品線上

商品描述, 天水圍的日與夜:天水圍,一個座落於香港邊界接近深圳的的新市鎮,吸引了大量新移民湧入,卻因為發生多起社會事件,而被社會大眾看做是香港的「悲情城市」…故事 ... 於 www.eslite.com -

#75.天水圍】又關長實同領展事? 悲情城市標籤從何而來? - 聞庫

2006年7月8日,當時仍是民政事務局常任秘書長林鄭月娥在商台節目《政經星期六》這樣說:「我記得我在2000年8月上任社署署長不久,我便去探訪天水圍。 於 collection.news -

#76.上車天堂天水圍由悲情城市到明日之星 - 金融財經- 香港討論區

天水圍 被列入元朗區,早年由於配套差、多公屋,區內人士多為低下階層,失業率和青少年犯罪率高企,加上偶爾發生倫常慘劇,被傳媒形容為「悲情城市」, ... 於 finance.discuss.com.hk -

#77.圍城內逆境自強的女漢子- 評《天水圍12 師奶》 一

圍城內逆境自強的女漢子-評《天水圍12師奶》一、引言在天水圍這個充滿著萬家燈火的新市鎮中,在二千年初發生不少倫常和輕生的事件,因而得名為「悲情城市」。 於 www.coursehero.com -

#78.悲情城市2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

天水圍 由悲情城市到明日之星?小APM幾時起好?【買樓講場】 by 祥益地產總裁-汪敦敬& 諗Sir#樓市#汪敦敬#天水圍#買 ... 於 year.gotokeyword.com -

#79.「天水圍,一個悲情城市」 - 每日頭條

〖另一個香港〗印象中的香港,無疑是環視全港那美輪美奐的夜景,林立的高樓,充斥著潮流氣息的商城,東方小城竟然注入了西方文化的血液,流淌著, ... 於 kknews.cc -

#80.圍城劉國昌導演主題環繞被譽為「悲情城市」天水圍的青年人與 ...

Sep 14, 2012 - 圍城劉國昌導演主題環繞被譽為「悲情城市」天水圍的青年人與黑暗成長,是完全屬於香港的本土電影。 有廿年前轟動一時的電影《童黨》為先例,2008 ... 於 www.pinterest.com -

#81.港故:音樂才子拍紀錄片推廣天水圍「呢度唔係悲情城市!」

天水圍 作為一個新市鎮,遠離市中心、自成一角。有人說她是「 悲情城市 」,有人說她是新移民的集中地,今集《港。故》主角陳君明(Kessay),就想告訴大家 ... 於 www.youtube.com -

#82.天水圍居民才會明白的10 件事 - 港生活

天水圍 人認為,那些覺得天水圍是「悲情城市」的人,都是膚淺的,建議他們不如認真看看城市規劃的前因後果、或直接過來天水圍一趟吧,不要執著於一時之 ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#83.天水圍:規劃理性、社會隔離,與媒體污名 - Patterns of Mind

4. 然而閱讀天水圍的悲劇,不能不看見媒體污名與政治消費的痕跡。「悲情城市」是一個聳動好賣的標題,議題炒熱後,馬上出現許多以「關懷、援助」之名, ... 於 alberttzeng.wordpress.com -

#84.生活素質- 城市規劃與天水圍的悲情﹖ - Liber' Education

嘗試搜集天水圍被稱為“悲情城市”原因的資料﹖ 2. 你知道天水圍是怎樣的一個社區,它有什麼公共設施﹖你可以在網絡中搜集元朗區- 天水圍的城市規劃嗎﹖ 課業設計:. 於 sites.google.com -

#85.新聞與香港社會真相(增訂本) - 第 174 頁 - Google 圖書結果

與此同時,新聞媒體在論及天水圍問題時,常常無可避免地慣用負面的標籤名詞,例如:曾有「悲情城市」之稱的天水圍是本港最貧窮地區之一,居住該區的不少是生活較困難的家庭, ... 於 books.google.com.tw -

#86.上車天堂天水圍由悲情城市到明日之星 - Property.hk

洪水橋發展成動力兩商業區共逾2200萬呎天水圍一向是港人上車天堂,皆因區內樓價較外區平,以藍籌屋苑嘉湖山莊為例,5月平均實用呎價為10828元, ... 於 www.property.hk -

#87.《天水圍的日與夜》:生活之甜蜜,乃是生活不甜蜜 - 備忘錄

天水圍 ,一個臨近深圳的香港新界新市鎮,在港人眼中天水圍就是一個「悲情城市」,但許鞍華所指導的《天水圍的日與夜》卻是試圖翻轉群眾對天水圍的既定印象 ... 於 coccineouschoi.wordpress.com -

#88.下一站天水圍 - 區區有夢想我的社區微電影大賽| 美聯物業

經常聽到天水圍係一個悲情城市,有好多不太好的新聞傳出, 但係其實天水圍究竟係咪真係一個咁嘅地方呢? 天水圍係一個好靚嘅地方。天水圍唔係一個人們會刻意嚟嘅地方, 於 www.microfilm.midland.com.hk