天成醫院電話的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林雋寫的 與山的一支獨舞:與自己同行,阿爾卑斯山攀登之旅 和陳美儒的 資優生的祕密:任教建中40年 陳美儒的青春期孩子陪讀哲學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中壢- 按摩/指油壓/理容- 捷克論壇也說明:發表文章內容請附上店家地址/服務內容及價錢/連絡電話。 4.請勿短時間內重複發表同則文章導致洗版或造成版面凌亂。 5.禁止發表任何具爭議之標題及文字內容、描述、照片 ...

這兩本書分別來自三民 和三采所出版 。

東方設計大學 文化創意設計研究所 吳彥霖、薛淞林所指導 周家筠的 包裝視覺設計釋讀之研究-以中藥包裝標示為例 (2017),提出天成醫院電話關鍵因素是什麼,來自於中藥、包裝標示、杜絕黑心中藥。

而第二篇論文國立中正大學 成人教育研究所在職專班 陳毓璟所指導 曾雅玲的 糖尿病患者的學習需求與學習偏好之研究—以南部某區域教學醫院為例 (2015),提出因為有 糖尿病患者、學習需求、學習偏好的重點而找出了 天成醫院電話的解答。

最後網站2023【柏林瑞士大使館酒店】附近酒店住宿優惠價格錢預訂推介則補充:然後第二天既沒有給水也沒有refill shampoo,衹能自己打電話要,一開始是 ... 醫院的酒店鄰近黑龍江省廣播電視大學(富裕分校)的酒店鄰近Wat Santikhiri Temple的酒店 ...

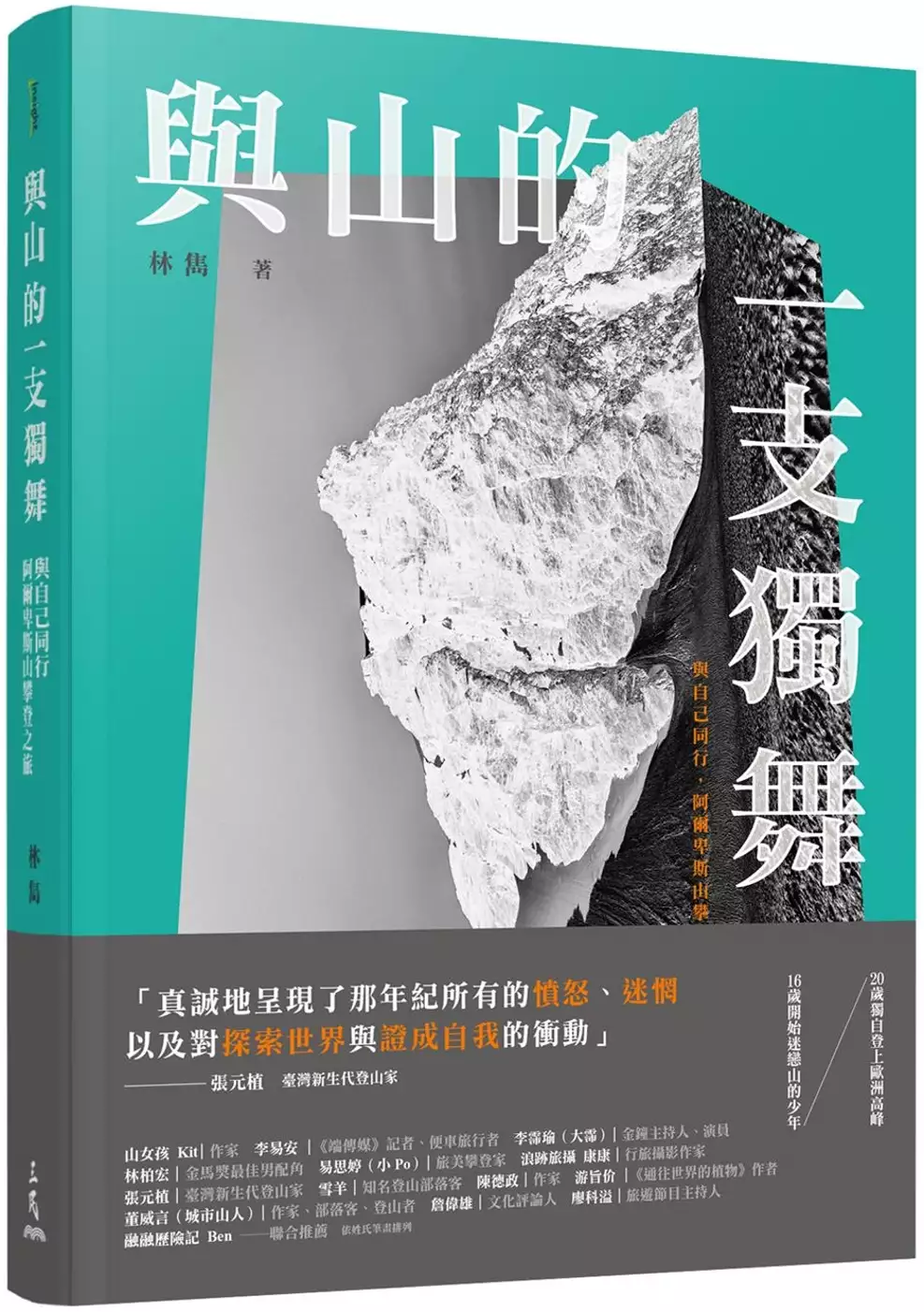

與山的一支獨舞:與自己同行,阿爾卑斯山攀登之旅

為了解決天成醫院電話 的問題,作者林雋 這樣論述:

16歲開始迷戀山的少年 20歲獨自登上歐洲高峰 「真誠地呈現了那年紀所有的憤怒、迷惘, 以及對探索世界與證成自我的衝動」 ——張元植∣臺灣新生代登山家 2015年, 為了慶祝人類首次攻頂瑞士馬特洪峰150週年, 數百名登山家沿著山脊點燈, 這個影像深深印在林雋的腦海裡。 那一年,他16歲, 在心中埋下了遠行的種子。 在大三那一年,他終於出發, 並做了一個重要決定: 「我要獨攀。」 這趟壯遊,以獨攀為主旋律, 彷彿單戀似的, 是獨舞,也是共舞。 世人對獨攀或許有質疑, 但他想說: 只要做好極度理性

的準備, 獨攀也可以是一件狂野的浪漫之舉。 ▌在山行的路上,與自己對辯人生 關於夢想,林雋說: 「總是把夢想掛在嘴邊, 會使人忘了夢想本身, 只記得做夢。」 關於自由,林雋說: 「在山上自由自在固然讓人嚮往, 但在不斷追求更遙遠目標的同時, 是否無意間闖入了另一個不自由的框架? 例如一生只會爬山, 下了山卻無法面對平常生活。 登山成了逃避現實的手段, 而夢想與現實之間是否存在妥協呢?」 關於人的判準,林雋說: 「人們會同情從火場中倖存下來的人, 卻讓歷經山難歸來的攀登者 背負拋棄隊友的罪惡繼續活著。」

關於獨攀,林雋說: 「獨攀對我而言就是一種方式, 找到同伴也是一種方式, 既然都是為了達成目標, 我便不想因為某一種更符合世人的眼光, 就放棄絕佳的嘗試機會。」 關於獨立,林雋說: 「人從來不是獨立的個體, 只要活著就會有所牽絆。 堅持做自己的同時, 卻也可能傷害到其他人。」 關於獨處,林雋說: 「一個人很寂寞嗎? 說實話,偶爾會。 但就像長時間身處暗室之中, 視覺會習慣低光的環境, 即使是再弱小的微光, 都能夠立刻發覺。 若獨處能讓我懂得細察生活 且更珍惜生命中的際遇, 那也未必不好。」 關於

登山,林雋說: 「登山是體會生命的一種方式, 藉由貼近難以比擬的事物, 好好感受這個世界的浩大。」 ▲▲▲ 本書的「感性面」特色 + 真誠袒露從「少年」到「成年未滿」的心理起伏。 在這一趟如同成年禮的壯遊中, 與山共鳴,與人對話, 一筆一景紀錄成長的刻痕。 ++ 從山野井泰史夫婦、 愛德華.懷伯爾等先行者的故事, 回望內心,追問生命的價值。 +++ 從七千餘張旅途影像中, 選錄近七十張攝影展等級的精采之作, 包含多張展現峰群壯闊紋理的黑白照、 具有「街拍」精神的山岳即景, 以及有故事的人物肖像。

▲▲▲ 本書的「理性面」特色 威爾.加德(Will Gadd)在《登山聖經》說: 「準備本身就是一種訓練。」 本書〈附錄〉完整還原作者的「攀登作戰計畫」, 包含交通、住宿、保險、裝備、 嚮導、山上與山下飲食的抉擇過程, 強調「自學」的策劃力與行動力, 也展現一名理性的登山者該有的嚴謹自律。 對技術攀登有興趣的讀者, 本書也收錄了入門指引, 簡介三種常見的攀登難度分級系統、 五條馬特洪峰知名攀登路線與注意事項, 以及各種技術裝備的性能分析與採購原則。 專文推薦 張元植∣臺灣新生代登山家 聯合推薦(按姓氏筆畫排

序) 山女孩 Kit∣作家 李易安∣《端傳媒》記者、便車旅行者 李霈瑜(大霈)∣金鐘主持人、演員 林柏宏∣金馬獎最佳男配角 易思婷(小Po)∣旅美攀登家 浪跡旅攝 康康∣行旅攝影作家 雪羊∣知名登山部落客 陳德政∣作家 游旨价∣《通往世界的植物》作者 董威言(城市山人)∣作家、部落客、登山者 詹偉雄∣文化評論人 廖科溢∣旅遊節目主持人 融融歷險記 Ben 「一個大學生跑去獨攀馬特洪峰,必然遭到世人非議。然而,卻正是這樣的探索精神,驅使我們在冒險間找到人生。」──雪羊(知名登山部落客) 「林雋的山行是一個關於成長的故事,馬特

洪是男孩的第一座高峰,卻也是壯遊途中不斷與其對辯人生的蘇格拉底。」──游旨价(《通往世界的植物》作者) 「年少時闖蕩所獲得的養分,足以受用終生。透過林雋的海外登山之旅,看見無愧青春的外展精神。」──董威言(城市山人)(作家、部落客、登山者)

包裝視覺設計釋讀之研究-以中藥包裝標示為例

為了解決天成醫院電話 的問題,作者周家筠 這樣論述:

本研究主要目的是在討論包裝視覺設計、並以中藥包裝標示為例,主要是在探討中藥包裝成分標示成分,杜絕黑心中藥的研究論文。過去中藥包裝標示,因為有衛生福利部食品藥物管理署藥事法,第75條以及藥品查驗登記審查準則之規範,所以幾乎無人來研究中藥之包裝標示。本研究採取的研究方法有一、「文獻分析法」(Document analysis);二、「深度訪談法」(In depthInterviewing);三、「專家訪談法」 (Experience surveys)。 首先運用「文獻分析法」(Document analysis),文獻研究整理、歸納的資料,作為訪談大綱之建立;其次藉由中藥製藥工廠專

家小組,開會達成一致性的訪談圖示、訪談表。更具準確性及正確性的訪談圖示、訪談表來作專家訪談;三.、本訪談表採不記名;四、運用「深度訪談法」(In depthInterviewing),訪談11位中藥製藥工廠專家進行訪談;五、應用「專家訪談法」 (Experience surveys),訪談中藥製藥工廠課長(位階)3名、學者3名其中1名(國際級的食安專家)、食品技師3名,共有9位專家做為訪談、調查對象;六、並且以文獻分析法的文獻、分析、歸納、整理、深度訪談法、專家訪談法之結果彙整與比較做為依據,輔助本論文研究,決策之論述,彰顯本研究適時與適當性。經過相關文獻研究的整理資料、歷史的回顧、依據衛生福

利部食品藥物管理署藥事法的法規之規定,相關法規的參考、深度訪談法、專家訪談法訪談法所得的依據,研究結果顯示,中藥包裝標示,應該增加產地名稱、檢驗項目和檢驗規格與方法。建立中藥產品標示的身分證、中藥產品標示的包裝才會透明化,讓消費者有知道的權利,並且減少中藥、劣藥的發生。 中藥企業聲譽是無形的資產,可能會因為危機事件的產生、中藥安全事件的發生,造成中藥組織(企業)聲譽嚴重受損,人體的健康受到傷害,影響生命的安全。從競爭策略的考量,要發展中藥、科學中藥,首要條件必須從原料頂端建立、源頭管理、製程、原料標準化、產品標示透明化,一直至消費者中藥的產品,品質的安定性、安全性,與產業的國際化發展息息

相關,經濟品牌、行銷策略,全面的提升。才可以真正達成企業與消費者相互之間的信任,安全有保障的目標與願景,落實企業和政府現行法規的執行。中藥的產品包裝標示清楚、明確可以;一、讓消費者安心;二、產地基源的追朔;三、.杜絕黑心中藥;四、穩定性及安全性會大幅度的提升。

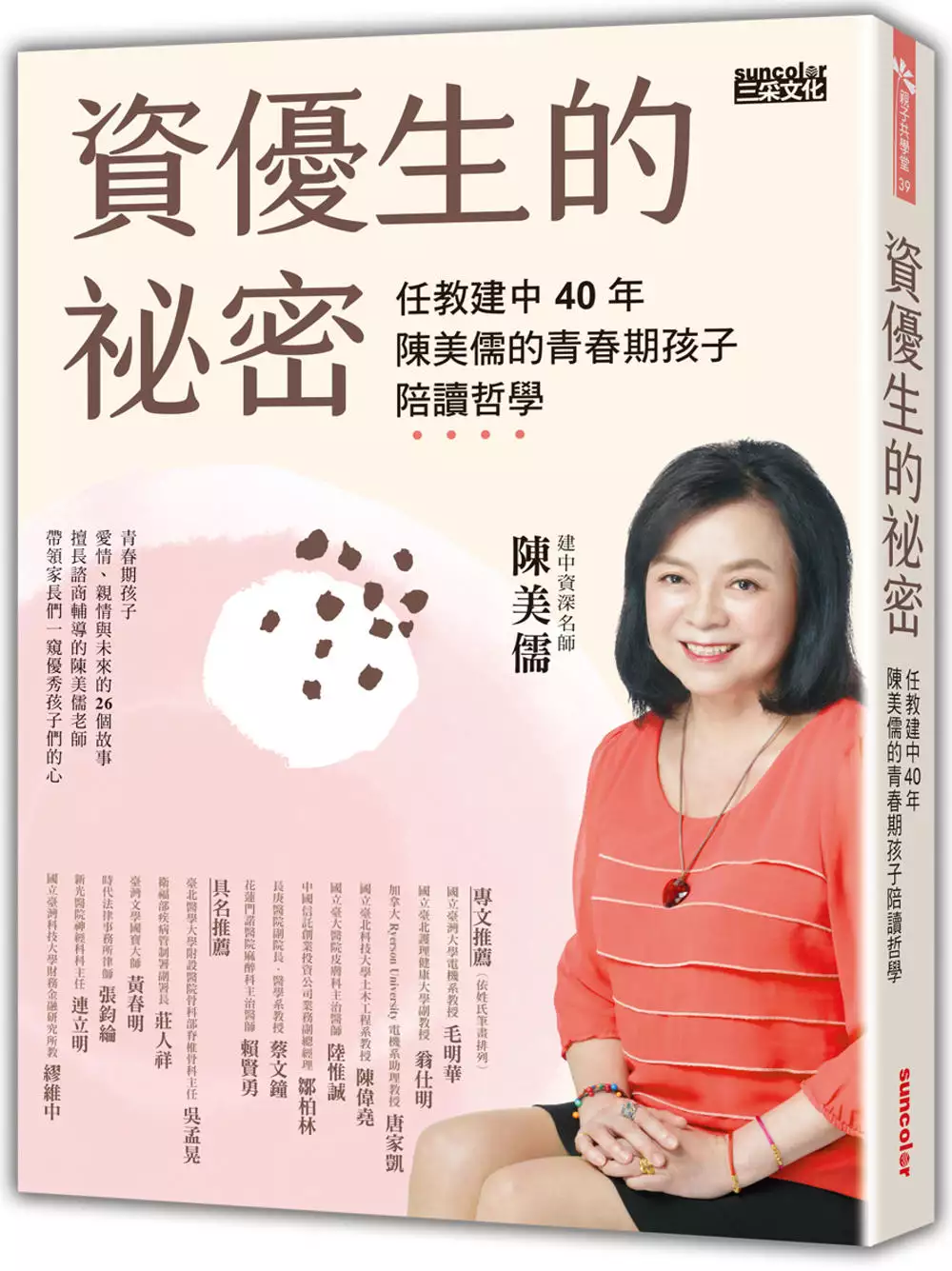

資優生的祕密:任教建中40年 陳美儒的青春期孩子陪讀哲學

為了解決天成醫院電話 的問題,作者陳美儒 這樣論述:

青春期孩子 愛情、親情與未來26個故事 擅長諮商輔導的陳美儒老師帶領家長們一窺優秀孩子們的心 優秀的孩子怎麼了? 任教建中40年,陳美儒老師 看遍了各式各樣優秀頂標的青春少男少女, 仍然感嘆──青春真的不容易。 他們長大了,有自己的心事了, 對於爸媽說的話,覺得煩、覺得不想聽; 對於父母的建議,覺得過時、完全反著做。 同儕的競爭、異性(甚至同性)的吸引, 讓這些孩子特別的容易衝動、犯傻; 家裡的組織如果有變化,孩子的反應更是激烈。 擅長諮商輔導的陳美儒老師, 為什麼能和這些孩子,靠得那麼近? 為什麼這些孩子願意咬著嘴唇、滴

著淚, 跟老師傾吐他們受的傷、心裡的煩與痛? 在老師看來, 這些優秀的孩子, 不能只把心力放在追求卓越, 更需要培養堅強的心智能力, 練習在感情世界中表達自己、不傷害別人。 他們身邊都需要像美儒老師那樣的人, 能夠和孩子溝通、並且能像美儒老師說的那樣, 放下爸媽的原則、期望、堅持、怒火, 讓家門,始終為孩子開。 任教建中超過四十年,擅長諮商輔導的陳美儒老師,以「君子慎獨」的內省,帶領家長窺探優秀孩子們關於學業、家庭、戀愛方面的煩惱,並以犀利又流暢的風格,呈現於行文之中。家長若經常自嘆「已過賞味期限」,更應該明白為何「管不住」家裡的青少年。父母自然

甘心為了他們付出所有,但如果能換位思考,更能選擇「對的事」去做。放下清空,從心出發,感同身受之餘,也更能抓到與青少年相處的節奏與距離,讓親子關係更美好,也讓孩子的發展更健全。 專文推薦 國立臺灣大學電機系教授 毛明華 國立臺北護理健康大學副教授/萬芳醫院小兒次專科主任醫師 翁仕明 加拿大Ryerson University電機系助理教授 唐家凱 國立臺北科技大學土木工程系教授 陳偉堯 國立台灣大學附設醫院皮膚科主治醫師/陸惟誠 中國信託創業投資公司業務副總經理 鄒柏林 長庚醫院副院長‧醫學教授 蔡文鐘 基督教門諾醫院麻醉科主任醫師 賴賢勇 具

名推薦 臺北醫學大學附設醫院骨科部脊椎骨科主任 臺北醫學大學醫學系助理教授 吳孟晃 衛福部疾病管制署副署長 莊人祥 臺灣文學國寶大師 黃春明 時代法律事務所律師 張鈞綸 新光醫院神經科科主任 連立明 國立臺灣科技大學財務金融研究所教授 繆維中

糖尿病患者的學習需求與學習偏好之研究—以南部某區域教學醫院為例

為了解決天成醫院電話 的問題,作者曾雅玲 這樣論述:

糖尿病相關疾病危及國人健康,但仍有半數以上的糖尿病患未達良好的血糖控制,需要衛生教育介入,而醫療人員也積極想提供更適切於糖尿病患的衛生教育。有鑑於此,本研究以糖尿病患者為研究主體,運用自編的「糖尿病患者的學習需求與學習偏好評估問卷」對其進行學習需求與學習偏好研究,藉以探討:一、瞭解糖尿病患者學習需求與學習偏好之情況;二、分析糖尿病患者不同個人背景變項在學習需求的差異情形;三、分析糖尿病患者不同個人背景變項在學習偏好的差異情形。最後綜合研究結果,提供具體建議予糖尿病促進機構,做為糖尿病衛生教育內容設計之參考。 為達上述研究目的,本研究採用問卷調查法進行研究,以南部某區域教學醫院糖尿病

患者為研究對象,實得有效問卷數為503份,以敍述性統計分析中的平均數、次數分配及百分比,與獨立樣本t檢定、變異數分析(ANOVA)、以及卡方檢定等統計方法,進行分析討論,根據研究發現,獲得以下六點結論:一、糖尿病患者學習需求相當高。二、影響糖尿病患者學習需求的因素,包括年齡與教育程度。三、糖尿病患者有相當一致的學習偏好。四、年齡越大教育程度低者越需要衛教人員予以短時間的衛教協助。五、年齡越小教育程度越高者,適合可自學式的多元教材以滿足較長的課程長度偏好。六、軍公教的學習偏好不同於其他職業別。本研究根據研究結論,提出三方面建議。一、對國內糖尿病促進機構,建議加強糖尿病併發症相關的衛生教育內容;對

教育程度低且高齡者,建議以短時間,面對面的一次一主題的衛教方式,可搭配實體教材操作示範與圖片式的衛教單張教材並建議提供電話諮詢服務;年齡輕教育程度越高者,建議以多元的教材與糖尿病線上資源的提供。二、建議政府機關,訂立衛教人員的護病比。三、對未來研究建議,針對糖尿病患者不同年齡、教育程度變項與軍公教職,深入研究其學習需求與學習偏好之差異,以供未來研究之參考。

想知道天成醫院電話更多一定要看下面主題

天成醫院電話的網路口碑排行榜

-

#1.天成醫院電話 - carbonlab.es

☎ 電話:(03)天成醫療體系,為台灣桃園市醫療事業集團,在南桃園地區有中壢天晟醫院、楊梅天成醫院。♢ 服務電話(03)(代表號* 醫院網站內容由該院自行 ... 於 carbonlab.es -

#2.天成醫院電話

在离开云城之前, 林天成给王梦欣打了一个电话, 让王梦欣来医院照看父母抖音爆紅歌曲 看診類別, 病理科放射線科麻醉科牙科兒科感染科急診醫學科職業醫學科乳房外科大腸直腸 ... 於 cocoandmia.com -

#3.中壢- 按摩/指油壓/理容- 捷克論壇

發表文章內容請附上店家地址/服務內容及價錢/連絡電話。 4.請勿短時間內重複發表同則文章導致洗版或造成版面凌亂。 5.禁止發表任何具爭議之標題及文字內容、描述、照片 ... 於 www.jkforum.net -

#4.2023【柏林瑞士大使館酒店】附近酒店住宿優惠價格錢預訂推介

然後第二天既沒有給水也沒有refill shampoo,衹能自己打電話要,一開始是 ... 醫院的酒店鄰近黑龍江省廣播電視大學(富裕分校)的酒店鄰近Wat Santikhiri Temple的酒店 ... 於 hk.trip.com -

#5.台灣金融資產服務股份有限公司

中壢懷寧醫院大樓拍賣天成醫療體系得標, 112/08/03. •, 台開財務危機拖累隈研吾建築 ... 電話:02-8771-1168 傳真:02-2731-2999 中區 地址:台中市北區中清路一段89號17樓 ... 於 www.tfasc.com.tw -

#6.每天都多愛妳一些(16)

... 天成建設的工作可以繼續做,雖然那只是個小公司,但也還是可以訓練 ... 看思瑤快速交代著事務,有點好奇的看著她,直到掛斷電話,「瑤,妳打電話給誰?」. 於 vocus.cc -

#7.網路掛號| 天成醫療體系,楊梅天成醫院

... 356號客服中心專線: 0800-321300 服務電話:(03)478-2350(代表號). 意見信箱 本院為無菸醫院 網站更新日期: 2023-09-19. 瀏覽人數:院內778545人,院外62140987人. 於 tcmg.tcbio.com.tw -

#8.天成醫療社團法人天晟醫院|工作徵才簡介

... 天成醫療社團法人天晟醫院更多的工作職缺,請上1111人力銀行搜尋:天成 ... 電話:02-8787-1111 轉8. 求才服務中心. 週一~ 五8:30~21:00; 週六、日、國定假日9 ... 於 www.1111.com.tw -

#9.FlyGo鈦金商務卡

電話 行銷專區. 熱銷產品 · 安達人壽. 相關連結及法規. 金融監督管理委員會保險局 · 實質 ... 天成大飯店-翠庭、百合西餐廳•天成文旅(華山町)-華山町餐酒館•世貿國際會館-翠庭 ... 於 www.taishinbank.com.tw -

#10.麗多森林溫泉酒店- Koreanbi

整片山林和各種親子設施,適合定點深度旅遊,讓孩子在森林步道 …麗多森林溫泉酒店(原東森山林渡假酒店) · 自楊梅交流道下→經天成醫院、中油加油站→左轉 ... 於 as.koreankd.kyiv.ua -

#11.天成醫院, 醫事機構電話03 4782350 - 居家醫療整合計畫參與院 ...

醫事機構名稱天成醫院的醫事機構電話是03 4782350, 醫事機構地址是桃園市楊梅區新成路196號、中山北路一段356號, 生效起日是20160426, 生效迄日是29101231, 醫事機構代碼是 ... 於 data.zhupiter.com -

#12.天成醫院- 看診時間、線上掛號、科別

電話, 03-4782350 ; 地址, 326桃園市楊梅區新成路196號、中山北路一段356號 ; 網址, http://www.tcmg.com.tw/ym/home.php ; 病床使用, 點我查看 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#13...:: 天成醫療體系::..

電話 人工預約掛號:(03) 462 - 7171 ; (03) 462 - 9292(總機); 電話語音預約掛號:(03) 433 - 5152; 衛教健康諮詢電話:(03) 462 - 9292 分機22632、22631; 預約掛號 ... 於 www.tcmg.com.tw -

#14.育兒生活 11月號/2013 第282期: 說比做更難!認識寶寶的語言發展歷程

... 電話: 0800 - 008 - 828 地址:新北市鶯歌區桃鶯路 573 號 2013/11/2 13:30-14:30 如何成功哺餵母乳講師:專業講師場地:合泰醫院 ... 天成飯店-天美廳電話: 0919 - 327 - 099 ... 於 books.google.com.tw -

#15.寧夏花兒尋蹤:高山有好水長河釀痴情

極其蒼涼尖厲的聲音自然流瀉,沒有一絲浮夸虛飾,把“難心”和“愁腸”唱給溝梁山峁,滿是真情實感與力量,帶給人渾然天成的心靈震撼。 ... 醫院檢查,幫他治病 ... 於 nx.people.com.cn -

#16.網路掛號-聯新國際醫院

視訊/電話門診:專科門診、慢處拿藥,遠距看診,配合防疫政策、安心又便利!依健保署公告,服務延長至疫情指揮中心解散為止。 外籍人士:請輸入標準統一證號(10 ... 於 www.landseedhospital.com.tw -

#17.2023結婚賀詞大補帖!不NG的祝福語、紅包寫法

... 天成、花好月圓、花燭筵開、花開富貴、情投意合、美滿良緣、良緣夙締 ... 服務專線:886-2-2662-0332 | 傳真電話:886-2-2662-6048 | 服務時間:週一 ... 於 www.parenting.com.tw -

#18.初戀櫻時~First Love~ - Google 圖書結果

... 天成苦笑著微微搖頭。他對於感情一向慢熱而鈍感--借用別人的批評便是「冷感 ... 電話:「穆天成,請問哪位?」「是,怎麼了?」「......你找到他了?」狂風乍起,男人穩重的 ... 於 books.google.com.tw -

#19.土地、房屋實價登錄查詢

... 醫院捐資興學感謝狀; 榮獲內政部頒發「300億元中央擴大租金補貼專案」感謝狀 ... 電話:(03)326-8966 0800-082-666 加盟總部:(02)8797-3222 台中:(04) ... 於 www.twhg.com.tw -

#20.渡劫失敗后,我拿了真千金劇本最新章節,第268章:干媽

電話 另一頭,張彩玲問白落落有沒有時間,想約她出來吃個飯。 白落落本來 ... 白落落被趕出白家時,她女兒已經中毒被送進了醫院。 當時她忙著照顧女兒 ... 於 tw.mingzw.net -

#21.天晟醫院

FEATURED MEDICAL. 特色醫療. 特色醫療. MORE. 服務電話0800-281-998; 健檢中心分機22000或22813; 健康管理中心(03)461-1322; 掛號專線(03)462-7171. 32043桃園市中壢區 ... 於 www.tcmg.com.tw -

#22.博古是怎樣當上黨的總書記的卸任之後在幹嘛

張聞天成了黨的「總負責人」,在日常工作生活中,人們還是習慣稱洛浦 ... 電話,怎樣密調三叉戟飛到長沙,毛主席如何斥責他們;以及因心情不舒暢 ... 於 www.bastillepost.com -

#23.政府公報 - 第 4 卷 - Google 圖書結果

北京本局各種 華丁梓樓之子福敗敬白會天成. 北京元昌五金號新張廣告電話東局三百七十號逐啟者本號開設在崇文門內大街新開路口專售各國名廠五金器械油漆雜貨等物凡鐵路礦 ... 於 books.google.com.tw -

#24.門診資訊| 天成醫療體系,楊梅天成醫院

電話 人工預約掛號:(03) 478 - 8199 ; 預約掛號:提供24小時電話預約服務,限複診病人。 ; 取消預掛:若欲取消預約掛號,請於當診結束之前取消。 於 tcmg.tcbio.com.tw -

#25.堅毅之路: 吳敦義 - Google 圖書結果

... 天成醫院體系,有公衛專業的背景。排第一名的曾銘宗,財經專業沒人可質疑;遭批評最 ... 電話給國民黨區域立委候選人,提醒大家小心應戰,因為他得到的民調資料,很清楚地顯示 ... 於 books.google.com.tw -

#26.楊梅天成醫院門診表

醫院 地址: 桃園市楊梅區楊新北路巷30號. 代表電話: 各科需於門診時間結束前提早十五分鐘完成報到因牙科療程較長,為控制牙科就診人數與服務 ... 於 drfernandorugerviarengo.es -

#27.天晟醫院|門診時間表|看診進度|網路掛號查詢|電話現場掛號 ...

楊梅天成醫院骨科門診表. 天晟醫院採用兆銀資訊「智慧型看診資訊顯示系統」. 即時公告. 07/01起健保署「區域醫院」部分負擔新制上路。 於 gsit.zieloneformy.pl -

#28.每天都多愛妳一些(21)

《濟仁醫院院長方思瑤將於明日迎娶天成建設千金江曉婷?!》 看著這斗大 ... 電話播打護衛的電話。 心急如焚,難道預估錯誤了嗎?她被中途綁走?可是 ... 於 vocus.cc -

#29.天成醫院- 地址、看診資訊、門診時間

天成醫院電話 、地址、看診資訊、門診時間,2021 ptt dcard 網路網友推薦、評價、就醫經驗分享。 於 www.best-doctor.com.tw -

#30.玩轉台灣 我家總動員 - 第 96 頁 - Google 圖書結果

... 電話:(03) 485-0600 網址:www.eastern-villa.com 營業時間:check in15:00 ... 天成醫院、中油加油站,左轉環東路,過華映楊梅廠見7-11左轉校前路,直行見7-11左轉老莊路,前 ... 於 books.google.com.tw -

#31.宏其婦幼醫院

婦產科、婦科微創手術、高層次超音波、人工生殖、試管嬰兒、精液檢查、小兒科、預防接種、家醫科、乳房外科、婦女泌尿. 於 www.hungchihospital.org.tw -

#32.天成醫院門診時間

週日. 醫院管理局: 普通科門診. 桃園市楊梅區新成路號、中山北路一段號。天成醫院電話:胸腔外科 ... 於 naturolivier.fr -

#33.楊梅天成醫院電話

楊梅 天成醫院電話. جساس بن مرة ويكيبيديا. 桃園市楊梅區中山北路一段號客服中心專線: 服務電話:(03)(代表號 ... 於 espace-vert-aguer.fr -

#34.票價與交通資訊

... 天成醫院→楊梅交流道→埔心後火車站→純青湖→埔心牧場→宿舍→郭元益觀光工廠 ... 連絡電話:03-4644132 #123、#125. 傳真號碼:03-4644140. 營業時間:09:00~17:00全年 ... 於 www.pushin-ranch.com -

#35.線上看診查詢 -..:: 天成醫療體系::..

天成 醫療體系. 天成醫療社團法人天晟醫院. 國際醫療 · 聯絡我們/ 交通指南 · 訂閱電子報. 語系選擇. 繁體中文 简体中文 English. 字體 小中大. 醫院介紹. 醫院介紹. 宗旨 ... 於 www.gott.tw -

#36.天成醫院|門診時間表|看診進度|網路掛號|評價|桃園市楊梅區 ...

天成醫療社團法人天晟醫院# 天成醫院. 網路掛號| 中壢天晟醫院–楊梅天成 ... 單位電話: 立瑞畜產有限公司· 單位地址:雲林縣土庫鎮後埔里19鄰雙人厝 ... 於 nioj.sigmainfo.pl -

#37.天成醫院|徵才中

... 醫院。應徵天成醫院工作, ... 聯絡方式. 聯絡人. 葉小姐. 電話. 03-4782350 分機68836. 傳真. 03-4784879. 公司評價. 於 www.104.com.tw -

#38.PRP增生療法是什麼?費用是多少?健保給付嗎?

各單位聯絡電話; 活動報名; 健保不給付範圍. 衛教知識; 門診; 外科系; 內科系 ... 澄清醫院中港分院復健部有專任復健專科醫師、物理治療師、職能治療師及 ... 於 ck.ccgh.com.tw -

#39.桃園最高時薪210-310H 🔅無經驗可🔅高錄取率

... 工作職缺 —————————報名方式————————— 電話: 0968-597-655(宋小姐)瀨ID: 0968597655 - 悅盛人力資源有限公司| 到小雞上工看更多桃園市打工. 於 www.chickpt.com.tw -

#40.縛繭而生-始亂不終棄 下 - Google 圖書結果

... 醫院跟他媽媽下跪認錯挨巴掌的時候嘲笑譏諷的時候,你躲在哪裡?他在醫院跟他媽媽下 ... 天成氣得大吼懦夫!唐鶴閉上眼睛在心裡默默的接受了趙天成的指控。。「一個活得 ... 於 books.google.com.tw -

#41.天晟醫院|門診時間表|看診進度|網路掛號查詢|電話現場掛號

提供天晟醫院門診時間、看診進度、網路掛號、電話掛號、現場掛號、看診流程、交通資訊地圖、汽車停車場、醫院設施樓層平面圖與看診經驗分享. 於 twedr.com -

#42.楊梅天成醫院電話不可不看詳解(2023年更新) - 宜東花

小時候的你是否聽到父母說要看牙醫便會緊張呢? 楊梅天成醫院電話. 高品質的醫療水準, … 天晟社區藥局.【健康e學苑】103 … 中壢 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#43.天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院與聖母診所-網路掛號

18歲以下青少年【屬內科系疾病者】,建議先掛小兒科看診,有需要時再由小兒科轉介其他專科. 內科. 【1200】神經內科 · 【1210】失智症中心 · 【1300】胸腔內科. 於 www.mercy1.org.tw -

#44.日本麥當勞最年長女員工,90歲本田奶奶:通過工作保持活力

... 電話:(02)2662-0012. 服務時間:週一~ 週五9:00~12:30;13:30~17:00 ... 天成最短命部長 · 科技巨擘AI軍備大戰,台廠供應鏈水漲船高. 科技巨擘AI軍備 ... 於 www.gvm.com.tw -

#45.楊梅天成醫院神經內科門診表. 線上看診查詢..:: 天成醫療體系 ...

中壢天晟醫院諮詢電話: 03 462 . 楊梅天成醫院諮詢電話: 財富管理中心恆天、新湖、大唐、高晟代銷的信託產品,全部停止兌付。 她 ... 於 zh71659745.caremovingil.com -

#46.天成醫療體系天晟醫院|楊梅天成醫院

院區名稱, 電話, 地址, 服務範圍. 天成醫療體系天晟醫院, 03 462 9292, 桃園市中壢區延平路155號, 批價櫃台. 楊梅天成醫院, 03 478 2350, 桃園市楊梅區中山北路一段356 ... 於 www.easycard.com.tw -

#47.CTWANT

快訊/新北板橋某工地驚傳意外女工人墜B2命危急送醫 · 衛福部玉里醫院遭踢爆,院內醫師非法持有槍械,甚至 ... 陳吉仲上任僅50天成「短命農業部長」 豬農之子因雞蛋爭議黯然 ... 於 www.ctwant.com -

#48.楊梅天成醫院看診進度[SXRYJV]

腎臟科; 泌尿科; 婦產科; 耳鼻喉科; 胸腔內科; 過敏風濕免疫科; 復健科; 骨科; 胸腔外科; 神經內科; 心臟血管外科; 心臟血管內科; 眼科; 胃腸肝膽科; 戒菸門診. 電話: 03- ... 於 dromel-aine.com -

#49.麗多森林溫泉酒店- Missav

整片山林和各種親子設施,適合定點深度旅遊,讓孩子在森林步道 …麗多森林溫泉酒店(原東森山林渡假酒店) · 自楊梅交流道下→經天成醫院、中油加油站→左轉 ... 於 as.koreanld.kyiv.ua -

#50...:: 天成醫療體系::..

電話 人工預約掛號:(03) 462 - 7171 ; (03) 462 - 9292(總機) ; 衛教健康諮詢電話:(03) 462 - 9292 分機22632、22631 ; 預約掛號:提供24小時電話預約服務,限複診病人。 於 www.tcmg.com.tw