天之 驕 女 第 409 集的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 許子漢所指導 曹珊妃的 清代以來閩臺梨園戲發展研究 (2012),提出天之 驕 女 第 409 集關鍵因素是什麼,來自於十八棚頭、七子戲、梨園戲、移植新編、傳藝計畫、跨界合作、戲班。

Anti-Trust

為了解決天之 驕 女 第 409 集 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

清代以來閩臺梨園戲發展研究

為了解決天之 驕 女 第 409 集 的問題,作者曹珊妃 這樣論述:

福建地方劇種「梨園戲」正式定名晚至1954年後,在此之前,民間慣以流派班名稱呼。三派擁有各自的演藝特色與專屬劇目,但皆以泉腔演唱並配搭南管音樂演出,同時演化「十八步科母」動作做為表演程式,「上路」、「下南」尚有「十八棚頭」口訣流傳於世。早於清初期,梨園戲已因應眾多福建漳泉移民者,對於歲時節慶與生命禮俗之演戲需求,多次渡海來臺獻藝,成為清中期前,臺灣首要流行劇種,之後更於此落地生根,並在日據時期進入劇院進行「內臺」搬演。 本論文旨在探論清代以來閩臺梨園戲活動與發展情況,除全面觀照三流派形成之歷史淵源、班社組織、表演藝人、舞臺藝術外,對於傳統劇目、移植劇目、新編劇目、跨界合作演出,

以及閩臺兩地公部門之文化政策、梨園戲補助機制、技藝薪傳教育模式、觀眾觀演反應,亦皆有所立論觀察。 1949年,不惟是海峽兩岸政治分水嶺,亦是「梨園戲」轉向新發展時期的關鍵開始。閩臺梨園戲雖戲出同源,但因人文環境、演藝生態有所差別,是故發展樣態已然不同;緣此,梨園戲變化最劇的近六十年,其發展變遷與舞臺演藝實況,將會是筆者突破以往梨園戲研究議題的新關注面向;由於表演藝術是一門難以複製重現的時間藝術,除了演出文本,演員、舞臺、觀眾共同構築了表演的完整性,為求真切詳實,故研究路徑除採文獻史料外,也將佐以田野作業進行觀察分析,以明梨園戲迥異於其它劇種之發展歷程、藝術特徵與舞臺演出特質。

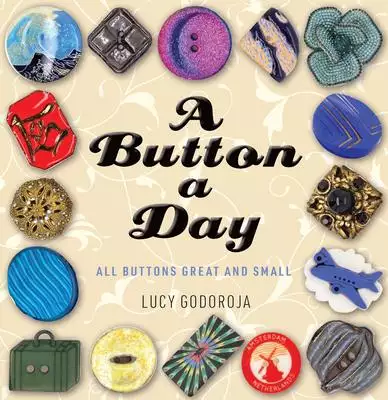

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決天之 驕 女 第 409 集 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.