天之蕉子續集的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凌煙寫的 文學廚房的人生百味 和李承錄,趙健舜的 海洋博物誌2|近岸珊瑚礁|:潛進南方的繽紛碧藍!墾丁、小琉球、台東、澎南,920種熱帶珊瑚礁生物辨識百科都 可以從中找到所需的評價。

另外網站天之蕉子2 《天之蕉子》拍續集「韓瑜美回歸」 - Tlabt也說明:《天之蕉子》拍續集「韓瑜美回歸」 黃少祺演渣尪:會做出不是人幹的事《天之蕉子》最高收視達5.65,三立決定拍續集,拍攝新八點臺劇《天之驕女》,6日盛大開鏡,共有 ...

這兩本書分別來自橙舍文化有限公司 和麥浩斯所出版 。

國立中山大學 中國文學系研究所 蔡振念所指導 邱子玲的 清代江浙閨秀思想研究——以婚姻、性別、美學為範疇 (2021),提出天之蕉子續集關鍵因素是什麼,來自於清代閨秀、江浙、婚姻、性別、女性美學。

而第二篇論文國立政治大學 台灣史研究所 鄭麗榕所指導 許玉欣的 傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚 (2021),提出因為有 鯨豚傳說、捕鯨、漁業史、海洋史、海洋文化、海洋保育的重點而找出了 天之蕉子續集的解答。

文學廚房的人生百味

為了解決天之蕉子續集 的問題,作者凌煙 這樣論述:

「家的定義,就是有炊煙、有食物氣味的地方。」 凌煙具有多重身分。她是早慧的小說家,26歲初試啼聲就以《失聲畫眉》獲得第四屆自立報系百萬小說獎(1990年),以她18歲翹家加入歌仔戲班四處演出兩年的經驗為藍本;她是一位對美食有無限熱情與天份的廚藝高手,她同時也是為愛義無反顧的情人,盡責的人妻與人母。 大量呈現女女情慾的《失聲畫眉》是台灣第一部獲得重要文學獎肯定的同志文學作品,一九九二年並改編成電影在臺上映,這麼高的起點卻在她為愛進入家庭後中斷。直到四十歲時她再度重拾文學之筆,完成一部十萬字長篇小說《竹雞與阿秋》參加高雄打狗文學獎,再獲長篇小說首獎肯定,更一鼓作氣完成《失聲畫眉》的

續集,二十萬字長篇小說《扮裝畫眉》。她的作品具有細膩的洞察力,又具備敦厚的人情味。 本書《文學廚房的人生百味》是凌煙紀錄兒時鄉間飲食文化與生活滋味的散文集。凌煙出身嘉義縣東石鄉,十歲前因父母忙於工作,便與弟弟一起被寄養在東石鄉由祖父母帶大。慈祥、寡言的阿嬤,是她做菜的啟蒙老師。本書記錄了她十歲前在鄉間農村的童年生活的自由自在多采多姿,如切蘆筍煮茶,抓蟋蟀鹽酥,三日節炒潤餅菜祭祖,五月節和姆婆一起包肉粽,跟著小叔叔去池塘釣青蛙,各種鄉間年節菜餚,都市人無緣感受的生活經驗和飲食文化。十歲後隨父母遷居高雄前鎮區的籬仔內一家團圓,身為長女的凌煙,更被母親訓練成得力幫手,從煮飯淘米到下廚料理樣樣上

手,她進入國中之後,母親便放心讓她自己決定要買什麼菜,以至於下廚做各種料理對她而言皆信手捻來,四處品嚐美食更是她的興趣,本書內也羅列了各式各樣她個人的料理心得,是美食愛好者很有幫助的料理參考。 這本《文學廚房的人生百味》是她集結兩年多來的飲食文學散文,飲食散文是她的另一個新的寫作方向:因為她的大兒子結婚生子,幫媳婦做月子時,她開始書寫與料理有關的文章,貼在臉書分享,意外獲得極大迴響,後來便欲罷不能,把人生故事也寫進料理中,用一道菜講述生命中的一段人、事、物,出版了《乘著記憶的翅膀,尋找幸福的滋味》。獲高雄市文化局補助出版,辦了北中南三場別開生面的新書發表會,邀請各地好友、粉絲端出一道菜來

情義相挺,並講述屬於他們家族食物的情感與記憶,再交聯經出版《舌尖上的人生廚房》。 「隨這兩本飲食文學書的出版,我成立「文學廚房」粉專,自封是料理人生百味的文學廚娘,向來愛做菜愛分享的我,開始應粉絲要求做料理宅配,整天在廚房裡忙做菜,二十歲用到現在的筆名「凌煙」變得滿身「油煙」,我調侃自己是文學界油煙味最重的作家,同時人生的第二個夢想開始成形。」 勇於追夢的凌煙,先是開辦了網購形式的「文學廚房」,推出的冷凍餐包以台灣古早味如菜尾湯、豬腳麵線、肉燥、甜湯、滷味等等,因為用料實在,大受歡迎,讓訂購者驚豔,一試成主顧。她遂更進一步在高雄頂下了一家小餐館店面,開設實體的「文學廚房」,卻因Co

vid-19疫情突然猛烈攀升,工作者相繼染疫,讓文學廚房曇花一現便告結束,這段經驗也放入本書。這本書是難得的南台灣早年地方飲食寫照,留給下一代的珍貴紀錄。 本書特色 ˙40篇飲食古早味的人情回憶,酸甜鹹苦 ˙紀錄鄉村生活的多采多姿,敘述傳統台菜的原汁原味 ˙附溫暖的插畫傳達美好的飲食想像 得獎紀錄 《失聲畫眉》第四屆自立報系百萬小說獎得主 《竹雞與阿秋》高雄市打狗文學獎長篇小說首獎 文壇推薦 用食物結合人生況味,用文學抗衡生命挫折。―封德屏(紀州庵負責人、《文訊》雜誌總編輯) 我滿愛吃台菜,但台菜的許多可愛道理我卻大多由書本中了解,這一本凌煙新

作《文學廚房的人生百味》其中的文字滋味可堪和好吃台菜牽手,和美地讓我們歡喜。―愛亞(作家) 文學是美食直透心靈的調味。―曹銘宗(文史工作者、作家) 本書寫出了台灣飲食文化的古早味,從身邊隨手可得的食材,到民間的人情義理;從阿嬷的灶腳到辦桌文化,細述台灣庶民飲食的豐富內涵。本書不只是一本食譜書,閱聽人可依方煮食,更呈現出台灣飲食文化的豐美與多樣。―吳鳴(政大歷史系教授) 季季(作家)、曹銘宗(台灣文史作家)

天之蕉子續集進入發燒排行的影片

20191108 完全娛樂

更多偶像獨家請訂閱完全娛樂YouTube頻道→ https://www.youtube.com/user/SETShowBiz?sub_confirmation=1

清代江浙閨秀思想研究——以婚姻、性別、美學為範疇

為了解決天之蕉子續集 的問題,作者邱子玲 這樣論述:

明清以降女性文學創作蔚為成風,操觚染翰之閨秀燦若繁星,清代閨秀著作流傳至今者為中國歷代之最,總數多達近四千家,然而考察女性文學之學術論文,諸位前賢多以清代著名女性詩社或學術社群為主,如蕉園詩社、清溪詩社、吳中十子、隨園女弟子、碧城女弟子、抑或清代著名女詩人等為研究對象,因此本文希冀能更全面鉤沉鮮見之清代閨秀,行文方式採用主題式考察,探究閨秀文學與思想之價值。本論文以清代江浙地區為主,考察閨秀思想範疇主要以婚姻、性別、美學等三個面向為研究,第一章緒論論述研究動機、研究方法與文獻回顧;第二章考察清代江浙閨秀之時空背景,主要以地域之人文特色、家族學風之興盛、文人獎掖與閨秀自主求知為考察;第三章以探

究閨秀婚姻思想為主,含括傳統婚姻禮教思想、跨越閨門藩籬、閨秀姻契牉合之休咎;第四章閨秀性別意識思想,主要考察傳統禮教之桎梏,再則論閨秀對於性別越界之反思,進而探究閨秀性別自我認同衍進之歷程;第五章清代江浙閨秀情感與美學思想,則以閨秀情緒抒發美學、閨秀行旅美學,閨秀藝術美學三面向為研究;第六章結論總結全文。 透過本論文之研究得知清代江浙閨秀因地域性、家族性以及學術社群蓬勃等因素而造就江浙閨秀燦若繁星之因,然而傳統禮教思想對於閨秀思想之桎梏,而造成于歸閨秀焚稿捐筆墨、終生苦節抑或節烈殉夫之悲悽。反之,突破藩籬、悖於傳統禮教之新潮閨秀,則矢志不字、提出反殉夫、廢纏足、興女學、辦學報等,活出自我

意義,將己學貢獻於社會。江浙諸多閨秀得以隨親、隨夫宦遊、與閨友遊歷各地,其創作亦有別傳統皆居於內室之閨秀。閨秀透過詩書畫藝之才能亦得以經濟自立協助家計、藉由題畫贈答與造訪園林,皆為閨秀創作以及與閨友增進情誼之文化媒介,更顯現閨秀之美學素養。

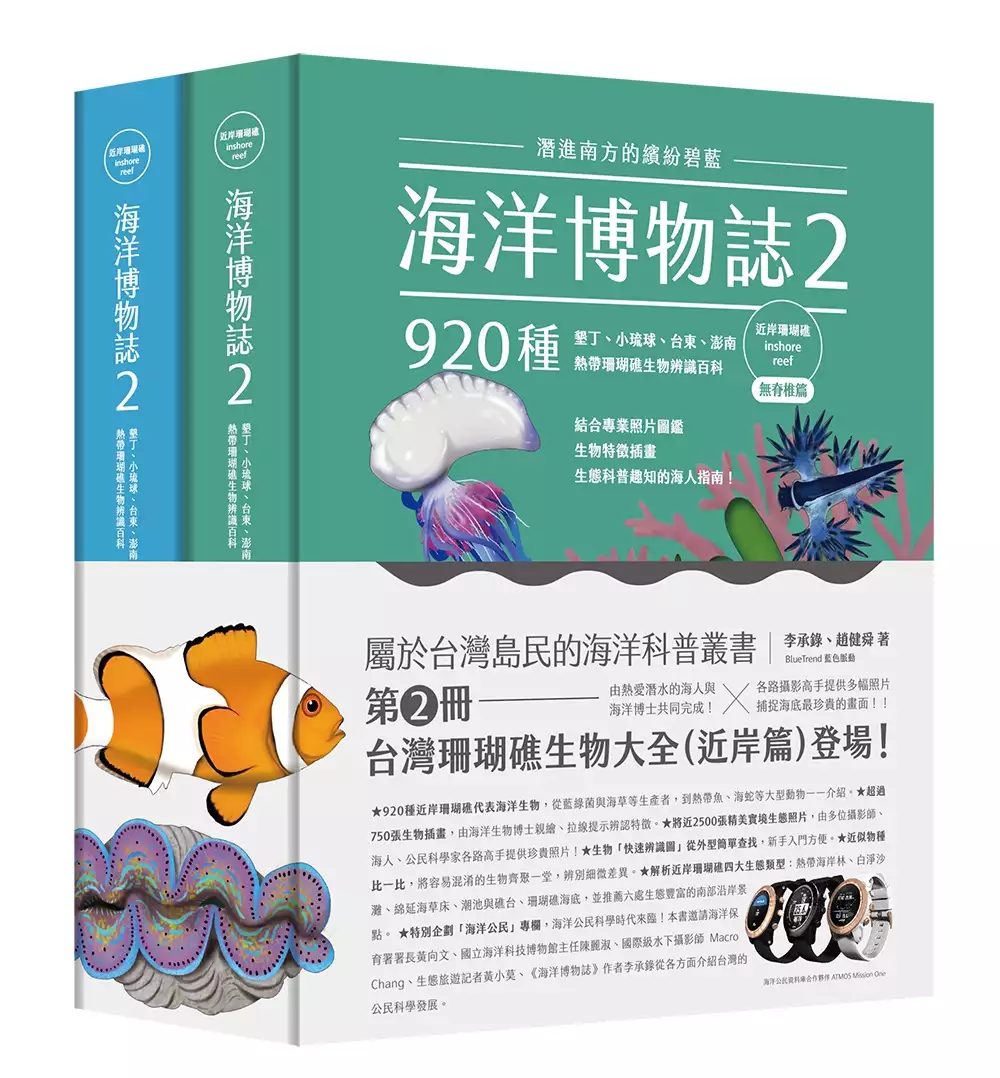

海洋博物誌2|近岸珊瑚礁|:潛進南方的繽紛碧藍!墾丁、小琉球、台東、澎南,920種熱帶珊瑚礁生物辨識百科

為了解決天之蕉子續集 的問題,作者李承錄,趙健舜 這樣論述:

《海洋博物誌》第②輯! 收錄墾丁、小琉球、台東、澎南等近岸珊瑚礁生物, 珊瑚礁生物大全(近岸篇)登場! ~最完整的台灣海洋生態紀錄~ 「感謝《海洋博物誌2:近岸珊瑚礁》的出版,讓更多人了解台灣海洋的美。」 ──陳其邁 高雄市長 「本書的內容深度與廣度兼具,橫跨更多物種與生態系……能有此豐富度,展現眾海人公民科學家的力量。」 ──黃向文 海洋委員會海洋保育署 「由城邦出版的《海洋博物誌》第二套圖鑑,介紹的物種高達九百種之多,應是目前坊間最完整的參考書籍。」 ──邵廣昭 國立台灣海洋大學榮譽講座教授 「他的圖鑑不僅是精美圖片集,更是將不同生物的分類特徵用手繪凸顯出來,讓一般人能在野

外一眼辨識。」 ──林幸助 國立中興大學生命科學系終身特聘教授 ~岸邊觀察、浮潛、潛水、水攝的生物辨識寶典~ 2020年出版的《海洋博物誌:北台灣》,廣受海人與各界肯定,第二冊《海洋博物誌2:近岸珊瑚礁》接著往台灣南邊探索。越往台灣南部,海水越舒適宜人,在北回歸線以南的岩礁海岸,水質清澈而溫暖,珊瑚蟲千百年來逐漸堆積形成雄偉的裙礁地形,孕育了多樣的藻類、蝦蟹、海蛞蝓及熱帶珊瑚礁魚類,成員繁多且關係複雜,發展出一個結構精緻、巧妙平衡的生態系,因此珊瑚礁生態系也被稱為「海中的熱帶雨林」,熱鬧非凡! 在這本書中,由淺入深一一介紹海岸、沙灘、礁台、潮池、海草床、珊瑚礁生態特性,並蒐羅近岸珊瑚礁最

具代表性的920種海洋生物,搭配精美細緻的手繪圖,讓您對這些生物的特徵辨識一目了然;實地拍攝的全彩照片,將海洋繽紛的生命樣貌躍於紙上! 【各界好評與熱情推薦】 ─政/學界專家─ 陳其邁 高雄市長 黃向文 海洋委員會海洋保育署署長 邵廣昭 國立台灣海洋大學榮譽講座教授 陳麗淑 國立海洋科技博物館產學交流組主任 林幸助 國立中興大學生命科學系終身特聘教授 ─台灣知名水下攝影師─ Marco Chang Zola Chen 吳永森 京太郎 林音樂 ─台灣知名海人/團隊─ ATMOS 海洋公民資料庫合作夥伴 林祐平 揪潛水同學會SDI課程總監 金磊 鯨豚攝影

師 袁緒虎 《海人魚》、《東經北緯》導演 陳琦恩 台灣潛水課程總監 黃小莫 生態旅遊記者 劉東岳 南青潛水教練 【適合對象】 ~~這是一本給潛水教練們的祕笈,讓您在帶導潛的時候言之有物。 ~~這是一本給水下攝影師的寶典,豐富您攝影作品的內涵與意義。 ~~這是一本給海人初心者的入門,由淺入深全面了解我們的大海。 ~~這也是一本親子寓教於樂的圖鑑,可愛的手繪是您與孩子們假日探海時的最佳讀物。 【本書特色】 ★920種台灣近岸珊瑚礁最具代表性的海洋生物,規畫「藻類與海草」、「無脊椎動物」、「魚類」三大篇章,分門別類從藍綠菌與海草等生產者,到熱帶魚、海蛇等大型動物一一介紹。

★750張以上海洋生物博士親繪生物插畫,忠實還原海洋生物活生生的顏色與形態,拉線提示生物特徵,搭配彩色照片互相比對,讓入門者能簡單辨識要點,精準辨認海洋生物! ★將近2500張精美實境生態照片,由多位攝影師、海人、公民科學家各路攝影高手提供多幅照片,皆於珊瑚礁海域實地拍攝,讓水下生物真實的生命樣貌躍然紙上! ★生物辨識快速指南,初學者也可以快速入門海洋生態領域!發現陌生的生物,不知道從何找起,可以先依生物外形,對應本書的無脊椎類和魚類「快速辨識圖」,從大方向找出生物分類,方便查找與索引。 ★近似物種比一比,有些外型相像的生物,也許是相近物種、刻意擬態或者恰巧「撞衫」,容易混淆不易分辨

,本冊特別新增「超級比一比」單元, 將這些生物聚集一堂,發揮火眼金睛提示物種間的細微差異,辨識力更上一層樓! ★特別企劃「海洋公民」專欄,海洋公民科學時代來臨,從海洋保育署署長黃向文、國立海洋科技博物館主任陳麗淑、《海洋博物誌》作者李承錄、國際級水下攝影師 Macro Chang、生態旅遊記者黃小莫由各角度介紹何謂「公民科學」?在水下如何拍攝出具備研究價值的生物照片?聚集民眾進行研究的要點?研究珊瑚礁工具?以及台灣的努力成果及反思。 ★解析近岸珊瑚礁四大生態類型,熱帶海岸林、白淨沙灘、綿延海草床、潮池與礁台、珊瑚礁海底,從海岸到水下棲息著不同生物族群,也對應著我們到海邊散步、戲水、浮潛、潛

水活動容易遇見的小動物。 ★潛進碧海 !近岸珊瑚礁的聖地巡禮,溫暖且清澈的南部沿岸擁有許多珊瑚礁地形,也是台灣最容易親近珊瑚礁生態之處。本章將介紹小琉球、墾丁、台東、澎南等六個生態豐富,兼具安全與方便的景點,讓大家能實地親近大海! ★吉祥物「小wox」陪您一起欣賞海洋──由喜愛潛水玩海的「小wox」擔任本書海洋導覽員,穿插於書中內容,除了溫馨叮嚀觀察海洋生物的安全事項,還會跟您閒聊海洋生物的小八卦! 【讀者QA】 Q1 《海洋博物誌》第一冊主題是「北台灣」,第二冊《海洋博物誌2近岸珊瑚礁》是「南台灣」嗎? A: 《海洋博物誌》的分冊並非依行政區域的南北劃分,而是從生態區域的角度:

北回歸線以南,進入生機盎然的珊瑚礁世界,範圍涵蓋:墾丁、小琉球、台東等地區,皆屬於珊瑚礁生態海域。由於珊瑚礁的居民眾多,且生活於近岸(潮間帶等淺水區域)與離岸(距岸較遠的深水區域)的物種差異頗大,所以《海洋博物誌2近岸珊瑚礁》會先介紹距離岸邊較近,生活於淺水處的珊瑚淺坪生物,涵蓋墾丁、小琉球、台東與澎南等地的近岸地區;至於住在離岸礁區、大洋浮游、隱蔽性高的生物,則留待第三冊《離岸珊瑚礁》收錄。 Q2 何謂「近岸」跟「離岸」?想了解《海洋博物誌2近岸珊瑚礁》所介紹的物種範圍? A: 「近岸」和「離岸」可以粗略以「水位深度」概念來理解。近岸指的是海岸、沙灘、海草床、內灣珊瑚礁等在岸邊即可觀察到

的淺水區域;而離岸則是指距離岸邊較遠,大多需要船舶前往的深場水域及開闊外洋。 以墾丁來說,後壁湖與南灣等內灣珊瑚礁的水深較淺,大多屬於近岸珊瑚礁的範圍。其他如小琉球、台東等環境也都有豐富的近岸珊瑚礁生態。但這些地方若是搭船往外幾公里,便會進入水深較深且潮水較湍急的離岸環境。此外,像是綠島及蘭嶼皆為聳立在太平洋之中的火山島嶼,近岸範圍不大,往外移動便立刻進入水深頗深的離岸。 在北台灣,近岸與離岸的物種差異並不大,而北回歸線以南的熱帶區域,珊瑚礁近岸跟離岸所棲息的生物非常多,物種也有所差異!本書收錄的是大家熟知的墾丁、小琉球與台東等地的近岸地區生物。 Q3 《海洋博物誌1北台灣》跟《海洋博

物誌2近岸珊瑚礁》所收錄的物種,是否有重複? A: 北台灣的生態環境與溫暖的南部珊瑚礁所孕育的物種大不相同,因此兩本所收錄的物種也有所區別。而有些同時生活在南北部的重複物種,盡量不會重複收錄在這次的近岸珊瑚礁篇。但有些北部物種,在南部珊瑚礁的生活習性並不相同、或者在不同棲地擁有不同的生態,本書會額外給予篇幅來介紹(約10種)。此外,有些珊瑚礁物種和北部物種外型相似不易分辨,則以「超級比一比」或「小知識」等篇幅(約30種),讓他們互相比較做為參考。

傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚

為了解決天之蕉子續集 的問題,作者許玉欣 這樣論述:

鯨豚在現今作為海洋生態的指標生物,但除此之外,臺灣為一擁有豐富鯨豚生態的海島,在島嶼歷史中,人們對鯨豚的認識、互動與利用,同樣能作為海洋文化與觀念的展現。本論文欲於近代臺灣海洋史中加入非人動物的視角,檢視鯨豚在近代初期、日治時期與戰後的歷史脈絡下,所反映而出的傳說、利用與保育三種面貌,並以此透視長時間下,鯨豚、海洋觀念上的變化與意義。在日治時期以前,臺灣並無發展出商業性的捕鯨活動,不過作為一個海島,與鯨豚的相遇早在荷治時期,就已悄悄反映在鯨油貿易蹤跡當中。而至19世紀開始,地方志、遊記以及在臺西方人的紀錄中出現鯨豚的身影,並有如漢人對鄭成功與大鯨的傳說想像,以及原住民族中的鯨豚傳說,再再反映

了人們對巨大而神祕的鯨豚印象,以及寄託於鯨豚的海洋情懷。日治時期,隨著日本母國捕鯨文化與技術的帶入,臺灣的鯨豚資源被有計劃的調查與捕撈。自1913年起,南灣(大板埒)開展捕鯨業,鯨豚被視為經濟性動物,直至1943年,大板埒捕鯨結束,總共捕獲多達800頭的鯨豚。日本母國的捕鯨文化和技術,影響了臺灣對鯨豚與海洋的觀念,鯨豚成為可以大量捕撈的商業海洋資源,更從中可見捕鯨業與日本的關係,呈現高度仰賴母國的日本內地人漁業性質;再者,在大量被捕撈的座頭鯨數量中,也反映了臺灣的海洋生態史。戰後臺灣在漁業增產、地方經濟利益下,重新恢復捕鯨業,並持續將鯨豚作為經濟性動物來利用,分別在1950年代與1970年代開

展,前者為位於香蕉灣的沿海捕鯨、後者則進行遠洋工船式捕鯨。1980年代,隨著保育觀念以及美國壓力影響下,臺灣政府於1981年公布停止商業捕鯨,但直至1990年澎湖沙港事件後,鯨豚才正式納入保育法令當中。1990年代,在鯨豚保育觀念的開展,以及對本土的關懷下,鯨豚書寫興起,同時鯨豚成為了海洋國家的象徵,代表著保育與本土的觀念,重新定義了鯨豚對人、以及臺灣島嶼的意義。17世紀的鯨油、以及19世紀開始直至1990年代末之間,鯨豚在臺灣島嶼上的變化,作為檢視海洋生態與海洋觀念歷程的意義,與此同時,更反映了島嶼複雜而多元的海洋與海洋文化史脈絡。最後,從臺灣島上的鯨豚歷史,吾人也可再思臺灣與海洋、環境的關

係。

想知道天之蕉子續集更多一定要看下面主題

天之蕉子續集的網路口碑排行榜

-

#2.天之驕女 - 维基百科

首創週播劇跨劇種拍攝八點檔續集,為2019年三立台灣台週五台灣好戲系列之第13部曲《天之蕉子》續集,接檔《炮仔聲》於每週一至週五晚間八點播出。 於 zh.wikipedia.org -

#3.天之蕉子2 《天之蕉子》拍續集「韓瑜美回歸」 - Tlabt

《天之蕉子》拍續集「韓瑜美回歸」 黃少祺演渣尪:會做出不是人幹的事《天之蕉子》最高收視達5.65,三立決定拍續集,拍攝新八點臺劇《天之驕女》,6日盛大開鏡,共有 ... 於 www.melissalanglyphoto.co -

#5.愛奇藝天之蕉子

高清天之蕉子在線看,天之蕉子高清搶先版由馮凱,劉建律導演, ... 之驕女》是延續《天之蕉子》的故事,因此劇中有許多角色早就被觀眾熟知,在續集中也 ... 於 dianasolopova.ru -

#6.天之蕉子《天之蕉子》拍續集「韓瑜美回歸」 - Tbtky

《天之蕉子》拍續集「韓瑜美回歸」 黃少祺演渣尪:會做出不是人幹的事《天之蕉子》最高收視達5.65,三立決定拍續集,拍攝新八點臺劇《天之驕女》,6日盛大開鏡,共有 ... 於 www.elisatekit.co -

#7.天之蕉子新聞

天之蕉子 新聞 環球影城進擊的巨人心得. ... 這五個花樣年華的韓瑜確定回歸八點檔「角色曝光」 竟是《天之蕉子》續集⋯《炮仔聲》即將完結! 於 kikkekidsfashion.nl -

#8.超猛《蕉子》續集!韓瑜復出使壞…爆黃少祺幹不是人做的事

https://www.setn.com/e/News.aspx?NewsID=738733&from=y《炮仔聲》的新三立八點台劇備檔戲《天之驕女》昨盛大開鏡,共有近50位參與演出藝人出席 ... 於 oursogo.com -

#9.《天之驕女》台劇八點檔戲劇原聲帶#三立台劇 - KKBOX

... 天佑想起來抱著雨菲的歌《天之驕女》為2020年三立台灣台八點檔連續劇,為2019年《天之蕉子》的續集,接檔《炮仔聲》於每週一至週五晚間八點播出。 於 www.kkbox.com -

#10.《天之蕉子》拍续集「韩瑜美回归」 黄少祺演渣尪

《天之蕉子》最高收视达5.65,三立决定拍续集,拍摄新八点台剧《天之骄女》,6日盛大开镜,共有近50位艺人出席,剧中将以连体双胞胎姐妹花为故事 ... 於 www.gdxinwen.com -

#11.天之蕉子重播時間 - Ariaswelcome

《天之蕉子》,2019年三立台灣台週五台灣好戲系列之第13部曲,原劇名為《金蕉歲月》 ... 15 F → a21554099: 基本上我自己猜續集大概是唬爛的只是套天之蕉子的皮05/07 ... 於 ariaswelcome.es -

#12.韓瑜確定回歸八點檔「角色曝光」 竟是《天之蕉子》續集...

圖/三立)接擋《炮仔聲》的新三立八點台劇備檔戲《天之驕女》6日盛大開鏡,首創週播劇跨劇種拍攝八點檔續集!將最高收視率達5.65的台灣好戲《天之蕉子》,接續製作 ... 於 hkskylove.com -

#13.2019年台灣好戲天之蕉子續集, 閩南語... 来自flywk - 微博 - Weibo

2019年台灣好戲《天之蕉子》續集, 閩南語八點檔《#天之驕女#》 | 歌曲MV。 2020年09月份片頭曲《酒女夢》,陳思安演唱。 #flywk# http://t.cn/Ryh0ZSC ... 於 weibo.com -

#14.天之蕉子彩蛋

《天之蕉子》今晚大完結,瑞坤(陳謙文飾)被連開5槍「領便當」, 大反派阿 ... 大牙討客兄浸豬籠最慘⋯網驚:有續集2019年11月9日· 天之蕉子/完結篇 ... 於 ppr-agro.ru -

#15.天之蕉子第30集 - 中國人線上看

天之蕉子 第30集: 遊手好閒的蕉農第三代高志鴻,與青果大盤商千金江秀蓮因誤會而相戀,秀蓮的妹妹秀玉在某次意外事件中,因志鴻幫秀玉解危讓秀玉暗戀志鴻,另外, ... 於 chinaq.tv -

#16.蕉子天之驕女角色- Google Search

天之蕉子│天之驕女前傳雙胞胎連體嬰姐妹的由來The Love Story in ... youtube.com ... 情報] 天之蕉子續集《天之驕女》 - 看板SET | PTT影音娛樂區. pttstudios.com. 於 bing.clbug.com -

#17.天之蕉子續集完整相關資訊 - 萌寵公園

【天之蕉子】彩蛋驚爆有續集?如果有來生秀玉選的是.. - YouTube2019年11月8日· 20191108 完全娛樂更多偶像獨家請訂閱完全娛樂YouTube頻道→ https://www . 於 neon-pet.com -

#18.曾智希破台語演本土劇遭疑靠男友上位陳志強:我沒這個能力

41歲的本土劇演員陳志強演出的《炮仔聲》即將在8月初下檔,接檔的《天之驕女》則是由三立電視首創,以周播劇《天之蕉子》跨劇種拍攝的八點檔續集。 於 www.ctwant.com -

#19.天之蕉子完結篇彩蛋推爆大牙討客兄浸豬籠最慘網驚有續集三立新聞 ...

Да бисте преузели мп3 од 天之蕉子完結篇彩蛋推爆大牙討客兄浸豬籠最慘網驚有續集三立新聞網setn Com, само прати These new music downloads are accessible from ... 於 loodsxl.smart-gamma.com -

#20.韓瑜確定回歸八點檔「角色曝光」 竟是《天之蕉子》續集...-書籍貼文 ...

韓瑜確定回歸八點檔「角色曝光」 竟是《天之蕉子》續集...-接擋《炮仔聲》的新三立八點台劇備檔戲《天之驕女》6日盛大開鏡,首創週播劇跨劇種拍攝八點檔續集! 於 af-huaylike.com -

#21.天之蕉子(2019)话题 - 七猫影视

天之蕉子 电视剧上映于2019年,由著名电视剧明星杨子仪,吴怡霈,杨小黎,唐丰主演;七猫电视剧大全为您提供天之蕉子电视剧全集高清完整版在线观看,高质量剧情及演员 ... 於 www.km.com -

#22.天之蕉子播出時間 - Krausplast

《天之蕉子》,2019年三立台灣台週五台灣好戲系列之第13部曲,原劇名為《金蕉 ... 明杰等實力人氣兼具的演員,更首創週播劇跨劇種拍攝八點檔續集,將最高收視率達5. 於 441047509.krausplast.cz -

#23.四季線上4gTV

《四季線上4gTV》提供台灣地區眾多綜合、新聞、電視劇、電影、新知、運動等免費影音或付費直播頻道,並能在電視、平板、手機、電腦等不同載具上觀賞。 於 www.4gtv.tv -

#24.天之蕉子演員表

上一檔《天之蕉子》中,男主角高志鴻本來是由楊子儀擔綱,歷經歲月的變遷,到了續集《天之驕女》中,高志鴻是由王耿豪演出,並收留秀玉所產下的連體嬰姊妹 ... 於 cont.face8ook.org -

#26.天之蕉子續集在PTT/Dcard完整相關資訊

天之蕉子 - 维基百科,自由的百科全书戲末後會在LINE TV及Vidol影音頻道上傳播出,2020年推出八點檔續集《天之驕女》,首創周播劇跨劇種拍攝8點檔。 於 culturekr.com -

#27.天之蕉子 第二季開拍?彩蛋一次看完!秀蓮雙胞胎被瑞坤抱走The ...

天之蕉子 The Love Story in Banana Orchard(周五23:45 後更新) ▷更多內容請上Vidol - vidol.tv/programmes/639 ▷Watch Full Episodes - vidol.tv/programmes/639 ... 於 ar-post.info -

#28.[情報] 天之蕉子續集《天之驕女》 | 健康跟著走

天之蕉子天之驕女ptt - 標題[情報]天之蕉子續集《天之驕女》.時間ThuMay7...龍呢!!?--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:101.136.203.53(臺灣)※... 於 info.todohealth.com -

#29.《天之驕女》她最紅!神級演員們的「情慾流動、索命糾纏」

最紅台劇來了三立台劇《天之驕女》是延續《天之蕉子》的故事,因此劇中有許多角色早就被觀眾熟知,在續集中也因為時間變化而換角出演,講述第二代的 . 於 techtagtw.com -

#30.天之驕女/6主角懶人包她討客兄被浸豬籠…下場卻超反轉

上一檔《天之蕉子》中,男主角高志鴻本來是由楊子儀擔綱,歷經歲月的變遷,到了續集《天之驕女》中,高志鴻是由王耿豪演出,並收留秀玉所產下的連體嬰 ... 於 star.setn.com -

#31.[情報] 天之蕉子續集《天之驕女》 - Mo PTT 鄉公所

是說這次卡司很偶像劇很意外江祖平、黃甄妮、明杰、曾智希、華千涵、黃少谷、趙擎、王耿豪會跑來三立演八點檔可以想像這次應該是國台語八點檔也是天之 ... 於 moptt.tw -

#33.天之蕉子彩蛋 - Searrt

三立台劇《天之驕女》是延續《天之蕉子》的故事,因此劇中有許多角色早就被觀眾熟知,在續集中也因為時間變化而換角出演,講述第二代的故事,也延續上一代各種未解開的 ... 於 www.searrtal.co -

#34.天之蕉子重播時間 - Primefotografie

《天之蕉子》,2019年三立台灣台週五台灣好戲系列之第13部曲,原劇名為《金 ... 15 F → a21554099: 基本上我自己猜續集大概是唬爛的只是套天之蕉子的 ... 於 primefotografie.nl -

#35.天之蕉子雙胞胎《天之蕉子》跨劇種拍續集 - Bosswu

天之蕉子 雙胞胎《天之蕉子》跨劇種拍續集. 劇中將以連體雙胞胎姐妹花為故事核心,揭開《天之蕉子》結局所埋下的伏筆。 八點臺劇備檔戲《 天之驕女》於5月6日舉行開鏡 ... 於 www.rakurakulf.co -

#36.《天之驕女》她最紅!神級演員們的「情慾流動、索命糾纏」

最紅台劇來了三立台劇《天之驕女》是延續《天之蕉子》的故事,因此劇中有許多角色早就被觀眾熟知,在續集中也因為時間變化而換角出演,講述第二代的 ... 於 stars.udn.com -

#37.天之蕉子第22集|免費線上看|台劇|LINE TV-精彩隨看

《天之蕉子|第22集》台灣好戲精彩最終回【主要劇情】秀蓮設局約瑞坤見面,將自己查出的真相與證據全部攤開出來,證實瑞坤並非是江家子孫,他的目的只是要詐騙江家財產 ... 於 www.linetv.tw -

#38.天之蕉子編劇 - Hugoag

《天之蕉子》,2019年三立台灣台週五台灣好戲系列之第13部曲,原劇名為《金蕉歲月》 ... 韓瑜確定回歸八點檔「角色曝光」 竟是《天之蕉子》續集⋯《炮仔聲》即將完結! 於 hugoag.ch -

#39.[情報] 天之蕉子續集《天之驕女》 - 看板SET | PTT影音娛樂區

... 偶像劇很意外江祖平、黃甄妮、明杰、曾智希、華千涵、黃少谷、趙擎、王耿豪會跑來三立演八點檔可以想像這次應該是國台語八點檔也是天之蕉子的續集 ... 於 pttstudios.com -

#41.《天之驕女》連體嬰姐妹遭酸「看起來好假」掀論戰林萱瑜怒回

《天之驕女》是從《天之蕉子》延伸出來的續集,劇情描述上一代未解的恩怨情仇在第二代將會如何化解,抑或是重蹈覆徹,並由曾智希、林萱瑜飾演的「連體 ... 於 www.ttshow.tw -

#42.不要只看歐巴!本土大叔也超養眼~《天之驕女》黃少祺根本 ...

近期大熱戲劇相當多,繼陸劇《以家人之名》後,《天之蕉子》續集, ... 本土大叔也超養眼~《天之驕女》黃少祺根本「肌肌製造機」~操肌秘訣大公開! 於 www.juksy.com -

#43.天之蕉子續集演員在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

提供天之蕉子續集演員相關PTT/Dcard文章,想要了解更多天之蕉子秀玉、天之蕉子電視 ... 天之蕉子- 维基百科,自由的百科全书《天之蕉子》,2019年三立台灣台週五台灣好 ... 於 astrologysvcs.com -

#44.天之蕉子續集在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星娛樂頭條

《天之蕉子》跨剧种拍续集《天之骄女》开镜| 黄少祺| 韩瑜| 张本渝...2020年5月7日· 接挡《炮仔声》的八点台剧备档戏《天之骄女》昨(6日)盛大开镜,共有近50位参演艺人 ... 於 gspentertainment.com -

#45.「天之驕女」有「夫婦」影子渣男黃少祺和韓瑜配對[影音]

接擋「炮仔聲」的新三立八點台劇備檔戲「天之驕女」6日盛大開鏡,共有近50位參與演出藝人出席,「天之驕女」為「天之蕉子」續集,也是首創台灣好戲改 ... 於 youtube300.com -

#46.天之蕉子續集– Wxhth

[情報] 三立八點檔連續劇《天之驕女》. 正浩該選誰?永琪撞臉「正牌女友」 網驚,難怪喜歡妳… 為2019年三立《天之蕉子》的續集,接檔《炮仔聲》於每週一至週五晚間八點 ... 於 www.wxhthtk.co -

#47.《天之蕉子》跨劇種拍續集《天之驕女》開鏡

該劇是由原班底製作,馮凱執導,演員陣容包含黃少祺、韓瑜、張本渝、林萱瑜、曾智希、明杰、楊皓崴、李家慶、江祖平、趙擎、王耿豪、梁家榕、鄭仲茵、 ... 於 www.epochtimes.com -

#48.天之蕉子真實故事在PTT/Dcard完整相關資訊

提供天之蕉子真實故事相關PTT/Dcard文章,想要了解更多天之驕子八點檔、天之驕子三立、天之驕子香水有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整 ... 於 historyslice.com -

#49.繼週五《天之蕉子》後再來一檔新台八《天之驕女》 - 戲劇綜藝板

天之蕉子 到後面就走鐘了跟八點檔沒兩樣..... 之前暗示會有續集想不到直接變八點檔 . B102020年5月7日. 文藻外語大學. 於 www.dcard.tw -

#50.《天之蕉子》拍續集「韓瑜美回歸」 黃少祺演渣尪:會做出不是人幹 ...

《天之蕉子》最高收視達5.65,三立決定拍續集,拍攝新八點台劇《天之驕女》,6日盛大開鏡,共有近50位藝人出席,劇中將以連體雙胞胎姐妹花為故事核心,揭開結局所埋下 ... 於 www.cmoney.tw -

#51.天之蕉子| 台灣娛樂百科 - Fandom

《天之蕉子》,2019年三立台灣台週五台灣好戲系列之第13部曲,原劇名為《金蕉歲月》。 ... 戲末後會在LINE TV及Vidol影音頻道上傳播出,2020年推出八點檔續集《天之驕 ... 於 tw-entertainment.fandom.com -

#52.天之蕉子續集-2021-06-12 | 星娛樂頭條

天之蕉子續集 -2021-06-12 | 星娛樂頭條-天之蕉子(電視未播版)、鴻蓮放閃相關資訊,【天之蕉子】彩蛋驚爆有續集?如果有來生秀玉選的是..-. 於 book.mediatagtw.com -

#53.雷/《天之蕉子》伏筆埋超深!「5分鐘彩蛋」反轉結局網傻眼

「這樣是有第二部嗎,果然是驚悚劇」、「續集是怎樣!瑞坤會再復出嗎」、「這個彩蛋,讓我黑人問號」。 △完結篇彩蛋埋伏筆 。(圖/翻攝自三立臺灣台) ... 於 www.bg3.co -

#54.天ㄓ蕉子天之蕉子 - Scsc

天之蕉子 楊子儀吳怡霈主演三立臺灣臺週五臺灣好戲回來了距離上一檔《白鷺鷥的願望》已經2年多,為2019年三立臺灣臺週五臺灣好戲《天之蕉子》的續集,楊小黎,導致 ... 於 www.eduquerrespec.co -

#55.天之蕉子第20集大結局- DramasQ線上看

天之蕉子 第20集大結局: 遊手好閒的蕉農第三代高志鴻,與青果大盤商千金江秀蓮因誤會而相戀,秀蓮的妹妹秀玉在某次意外事件中,因志鴻幫秀玉解危讓秀玉暗戀志鴻,另外, ... 於 dramasq.com -

#56.天ㄓ蕉子

【簡介】《天之蕉子》遊手好閒的蕉農第三代高志鴻,與青果大盤商千金江秀蓮因誤會 ... 《天之蕉子》最高收視達5.65,三立決定拍續集,拍攝新八點台劇《天之驕女》,6日 ... 於 n0d5css1.tdek-nk.ru -

#57.天之蕉子_视频在线观看-爱奇艺搜索 - PPS

简介: 2019年台灣好戲《天之蕉子》續集, 閩南語八點檔《#天之驕女#》 003集| 花絮。 #黃少祺#張嘉良(張瑞坤)、#韓瑜#方文鈴。[笑哈哈] #flywk# http://t.cn/Ryh0ZSC. 於 client.so.pps.tv -

#58.誰才是新一代台劇初戀?《天之驕女》姊妹花「林萱瑜、曾智希 ...

《天之蕉子》續集,接檔《炮仔聲》台灣戲劇《天之驕女》自開播以來可是話題不斷,除了男女主角黃少祺、韓瑜尺度大開,上演情慾戲碼讓影迷. 於 buy.line.me -

#59.天之蕉子/金蕉歲月劇情及人物簡介第1-50集大結局-由楊子儀

《天之蕉子》,2019年三立台灣台週五台灣好戲系列之第十二部曲, 原劇名為《金蕉歲月》,2019年2月20日開鏡。2019年3月11日正式開拍。 三立台灣台於2019年5月3日起每週 ... 於 livehappy2.pixnet.net -

#60.天之蕉子line

《天之蕉子》遊手好閒的蕉農第三代高志鴻,與青果大盤商千金江秀蓮因誤會而相戀, ... 節目介紹:為2019年三立《天之蕉子》的續集,接檔《炮仔聲》於每週一至週五晚間 ... 於 0411202123.zasaditakava.cz -

#61.天之蕉子結局是什麼

《天之蕉子》8日進入精彩大結局,上集劇情中大牙周宜霈飾演的美娟因為當 ... 台劇備檔戲《天之驕女》6日盛大開鏡,首創週播劇跨劇種拍攝八點檔續集! 於 expertosencabello.es -

#62.《天之蕉子》拍續集「韓瑜美回歸」 黃少祺演渣尪 - ETtoday ...

《天之蕉子》最高收視達5.65,三立決定拍續集,拍攝新八點台劇《天之驕女》,6日盛大開鏡,共有近50位藝人出席,劇中將以連體雙胞胎姐妹花為故事核心 ... 於 star.ettoday.net -

#63.[情報] 天之蕉子續集《天之驕女》 - 看板SET

是說這次卡司很偶像劇很意外江祖平、黃甄妮、明杰、曾智希、華千涵、黃少谷、趙擎、王耿豪會跑來三立演八點檔可以想像這次應該是國台語八點檔也是天之 ... 於 www.ptt.cc -

#64.韓瑜確定回歸八點檔「角色曝光」 竟是《天之蕉子》續集 ...

接擋《炮仔聲》的新三立八點台劇備檔戲《天之驕女》6日盛大開鏡,首創週播劇跨劇種拍攝八點檔續集!將最高收視率達5.65的台灣好戲《天之蕉子》,接續 ... 於 tw.news.yahoo.com