大華繼顯地址的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦包德慈寫的 綻放的生命 : 感恩上天給我如此美好的生命 和九里安西王的 走過零下四十度都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自典藏世家創意文化有限公司 和秀威資訊所出版 。

國立雲林科技大學 漢學資料整理研究所碩士班 林葉連所指導 吳美琪的 台灣彰投地區城隍廟研究-匾聯析義 (2010),提出大華繼顯地址關鍵因素是什麼,來自於城隍廟、匾額、楹聯、城隍信仰。

而第二篇論文國立政治大學 台灣文學研究所 陳芳明所指導 林淑慧的 藝術的奧秘:姚一葦文學研究 (2008),提出因為有 姚一葦、台灣文學、文學批評、現代主義、現代文學的重點而找出了 大華繼顯地址的解答。

綻放的生命 : 感恩上天給我如此美好的生命

為了解決大華繼顯地址 的問題,作者包德慈 這樣論述:

本書寫盡包德慈女士追求夢想、夫妻情深、甜蜜育兒、 移民生活、辛苦創業、時事感言以及殷殷訴說生命的最後…… 《綻放的生命》本書寫盡包德慈女士追求夢想、夫妻情深、甜蜜育兒、 移民生活、辛苦創業、時事感言以及殷殷訴說生命的最後…… 見證了人生只要有夢、有目標、有感恩 生命是可以綻放出許多傳唱的故事 因為她在愛中滿是感恩與知足 對生命做了實現夢想的禮讚!

台灣彰投地區城隍廟研究-匾聯析義

為了解決大華繼顯地址 的問題,作者吳美琪 這樣論述:

本論文主要研究,彰化南投地區之城隍廟的匾額及楹聯相關內容,藉由實地調查和文獻分析比對,將本研究設定的匾聯資料詳細記錄,並加以整理、分析。首先,先介紹城隍信仰的源流,及其在台灣發展的狀況,並將彰投地區的城隍廟做一簡介。再來對於匾聯的歷史源流、功能和運用特質,做完整和邏輯性的述論外,在內涵方面,主要針對相關匾聯的文意內容、長短修辭、文學音韻美感及藝術呈現等方面做系統性的研究,再深入匾聯的文化底蘊去探尋,將彰化南投地區之城隍廟的匾聯所能旁徵博引所得的歷史文化意義,做完整探述,提供一種不同於以往城隍研究的面向,也為文化資產的保存做一歷史見證。透過文字的外在形式聲律對偶及文字背後的深層內涵的解讀,讓城

隍廟匾聯的生命力呈現出來。

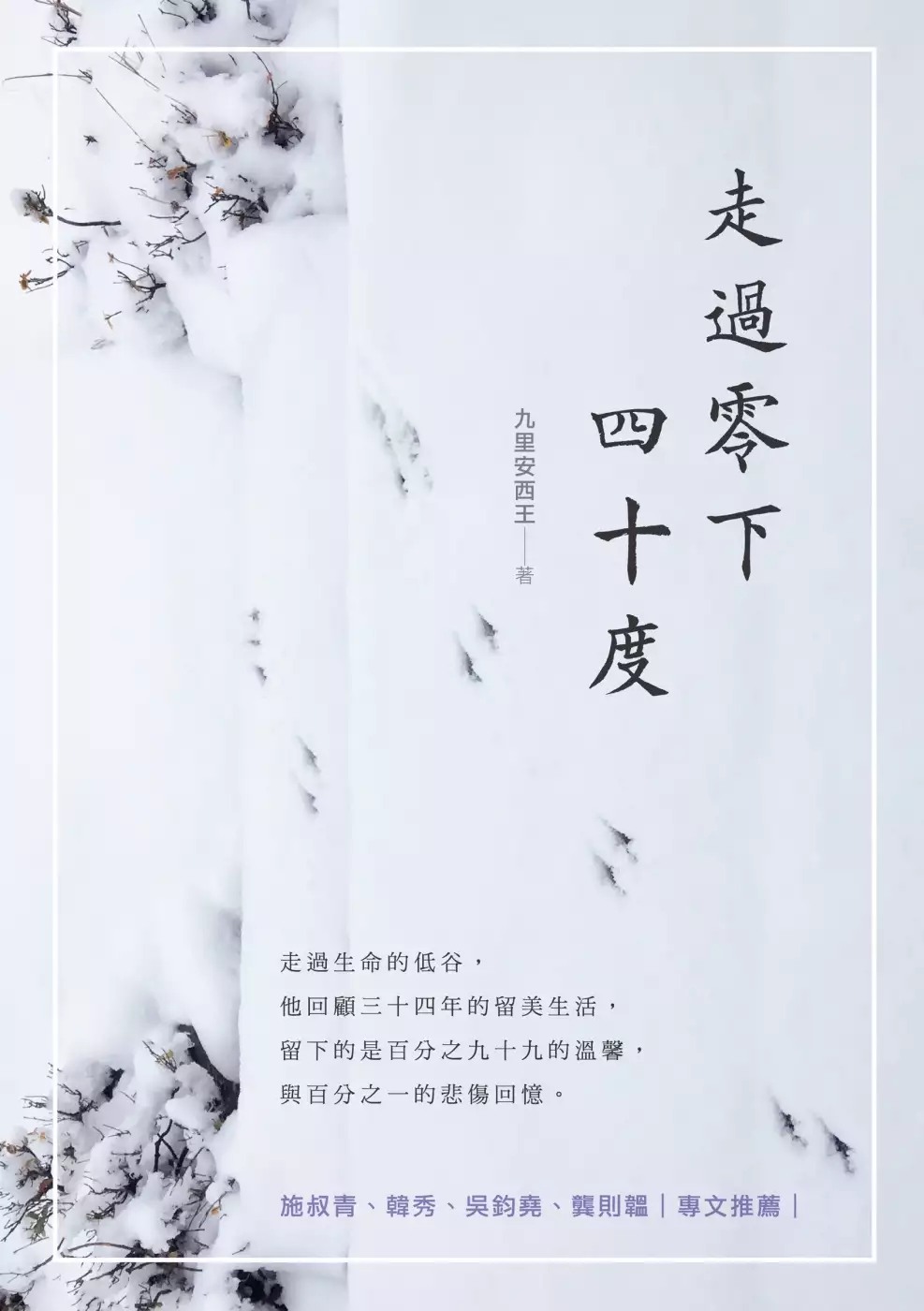

走過零下四十度

為了解決大華繼顯地址 的問題,作者九里安西王 這樣論述:

走過生命的低谷,他回顧三十四年的留美生活, 留下的是百分之九十九的溫馨,與百分之一的悲傷回憶。 真實記錄作者三十多年留美生活,〈留學追憶〉記錄作者在蒙大拿大學和約翰霍普金斯大學留學時期的趣事;〈異鄉記趣〉是熱眼細看多年來的快樂異鄉生活瑣事;〈工作戰場〉細數三段在美國重大職場轉折的迭起故事;〈人物素描〉則是書寫作者與有緣朋友間的趣聞逸事。 無論在氣溫與心境上,他都曾經真實地處在酷寒中,而如今他走出低谷, 迎來了擁有百分之九十九溫馨,只有百分之一悲傷的燦爛人生。 上個世紀八零年代最冷的一天,在大風雪降臨後,他得知指導教授在系上的權力鬥爭中失敗,離開了蒙大拿大學(U

niversity of Montana),而他花了三年直攻的博士也不得不終止──那一天的氣溫驟降到零下四十度。 攻取學位失利後,「人生如戲」開始真實地在他生活中體現。從進入世界頂尖的基因工程公司(BRL),再轉到矽谷頂尖的電腦大廠甲骨文(Oracle)美東總部工作,最後在二〇一一年走進全球最大的企業——美國聯邦政府,成為高階公務員。一路走來,把他鄉變成家鄉,沉澱後的心情,讓生命越來越有溫度,以輕鬆幽默的態度,笑看一段段人生的小故事,溫馨快樂地回顧三十四年的留美生涯。 回首來時路,每一階段的轉變都很艱辛,過程也有些匪夷所思,更是「滾石不生苔」是最好的寫照,體驗過「人生如戲」的轉折,

如今只追求生活中每個微小但確定的幸福。 「華氏與攝氏的零下四十度等同,於是,使用攝氏的家鄉台灣與他住了三十四年使用華氏的美國,在瞬間消失了距離。這個零距離不是噱頭而是真實的世界。」──韓秀 本書特色 ★真實記錄三十多年留美生活,海外追夢甘苦談。 ★施叔青、韓秀、吳鈞堯、龔則韞──專文推薦 名人推薦 施叔青、韓秀、吳鈞堯、龔則韞──專文推薦 「擅長的敘述能力呈現生活見聞,又以敏銳的觀察力寫活了筆下的諸多人物,作者他鄉變故鄉的心路歷程更是感人。」──施叔青 「字裡行間看得到的善良、詼諧、促狹與誠懇。海外華文文壇上有這樣一支誠懇的健筆是很美好的一件事情。」──韓秀

「一個人見了五湖四海,也好奇其他人怎麼述說五湖四海,這樣的風景便大於風景。」──吳鈞堯 「文字裡透著瀟灑、大度、濃情、善意、美好,還有隱隱的幽默,暗藏貓頭鷹的智慧。」──龔則韞

藝術的奧秘:姚一葦文學研究

為了解決大華繼顯地址 的問題,作者林淑慧 這樣論述:

本論文旨在研究姚一葦先生的翻譯、美學理論、戲劇創作與文學批評的建構及其文學現代性的思考,並藉由此個案關注臺灣戰後現代文學與中國新文學──特別是五四文學、現代主義文學──之間的關係。 在研究方法上,本論文首先透過史料的輯佚工作,尋得姚一葦在大陸時期的創作,以此重構姚一葦在大陸時期的閱讀史與創作歷程,探索其文學觀與批評觀的形塑與實踐,並從中考察臺灣戰後文學與中國新文學、世界思潮的銜接與鍛鑄。另一方面,本論文有計畫地訪談了曾與姚一葦從事文學雜誌編輯工作的編務委員,包括《筆匯》雜誌的尉天驄先生、《現代文學》的白先勇先生與柯慶明先生。意欲透過基礎的口述歷史記錄工作,深化報刊研究的信度與深度。 姚一

葦是從大陸帶來五四後的現代主義文學的代表之一。打破傳統禁忌和創新求變的五四精神,給予這位現代主義推手精神上的鼓勵,使臺灣現代主義有了歷史傳承的意義。姚一葦最初所接受的現代主義,應溯源自1930年代的中國上海、承繼自施蟄存在《現代》雜誌中所提倡的歐洲大陸(尤其是德奧系統)的現代主義。這一點與臺灣六○年代《現代文學》雜誌因其學院派色彩,對於現代主義的介紹大部分承襲於英美的現代主義有所不同,應而也別具意義。 本論文透過探討姚一葦促進現代小說的閱讀與臺灣藝術電影之發展的努力為例,揭示姚一葦如何在六○年代更進一步開拓了臺灣現代文學/電影批評的面向及視野,以及他接軌臺灣現代文學藝術與二次世界大戰後的西方

現代主義的關鍵地位。他透過日文書籍所接觸到的歐洲現代主義與英美當代文學理論,大部份承繼西方理性主義的觀念,由亞里士多德到康德、謝林、黑格爾,均有深度之認識。1949年以前,中國治美學與文學批評之學者,如朱光潛、宗白華等人,亦多立基於德國古典美學思想體系之上而加以發展。然而,受到政治上的影響,朱光潛、宗白華的體系受到蘇俄左派思想之壓制,使這一脈的美學在1949年以後的中國大陸亦多寂然無聲。反觀到了臺灣的姚一葦在此一階段所作的美學工作,其思想價值便格外值得注意。相較於大陸學者,姚一葦在德國古典美學的理性主義的系統之外,更注意到非理性主義思想系統的美學觀念,立基於此對提倡現代主義不遺餘力。 姚一葦

的美學理論與文學作品所展現的意義,在理論盛行的今日看來尤具意義。本論文重新回顧姚一葦畢生論述,恰巧也是傳統文學價值的重新肯定、古典美學的最後完成。文學和美學在將來必有不同的發展,但姚一葦為臺灣現代文學所留下的歷史基石,不管是對話或挑戰,必定是不可忽略。