大自然景色形容詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦麥可.西爾吉克寫的 大科學:從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生 和WislawaSzymborska的 辛波絲卡‧最後都 可以從中找到所需的評價。

另外網站補救教學補充教材國民小學國語文學習領域【主題導讀】也說明:本課課文主要在描寫夏日從凌晨到早晨的大地景色,透過時間變. 化與觀察地點的遞移記錄下大自然景物的姿態與動作,其各段內. 容分布如下圖所示:. 圖1 夏日晨光課文架構.

這兩本書分別來自左岸文化 和寶瓶文化所出版 。

國立政治大學 國文教學碩士在職專班 竺家寧所指導 林芩帆的 魯迅小說詞彙風格研究 (2015),提出大自然景色形容詞關鍵因素是什麼,來自於魯迅、小說、詞彙風格。

而第二篇論文嶺東科技大學 創意產品設計系碩士班 張廷政所指導 温承鴻的 感性工學運用於擴增實境之植栽產品設計探討 (2014),提出因為有 擴增實境、感性工學、植物栽種、盆具設計的重點而找出了 大自然景色形容詞的解答。

最後網站描寫大自然的優美語句 - 名言佳句則補充:1、走向自然,走向綠色的田野,享受它獨特的風采。這裡雖沒有高山的險峻,卻有厚野的遼闊;雖沒有大海的洶湧,卻有小溪的優雅,雖沒有外界的熱鬧,卻有你所期待的平靜 ...

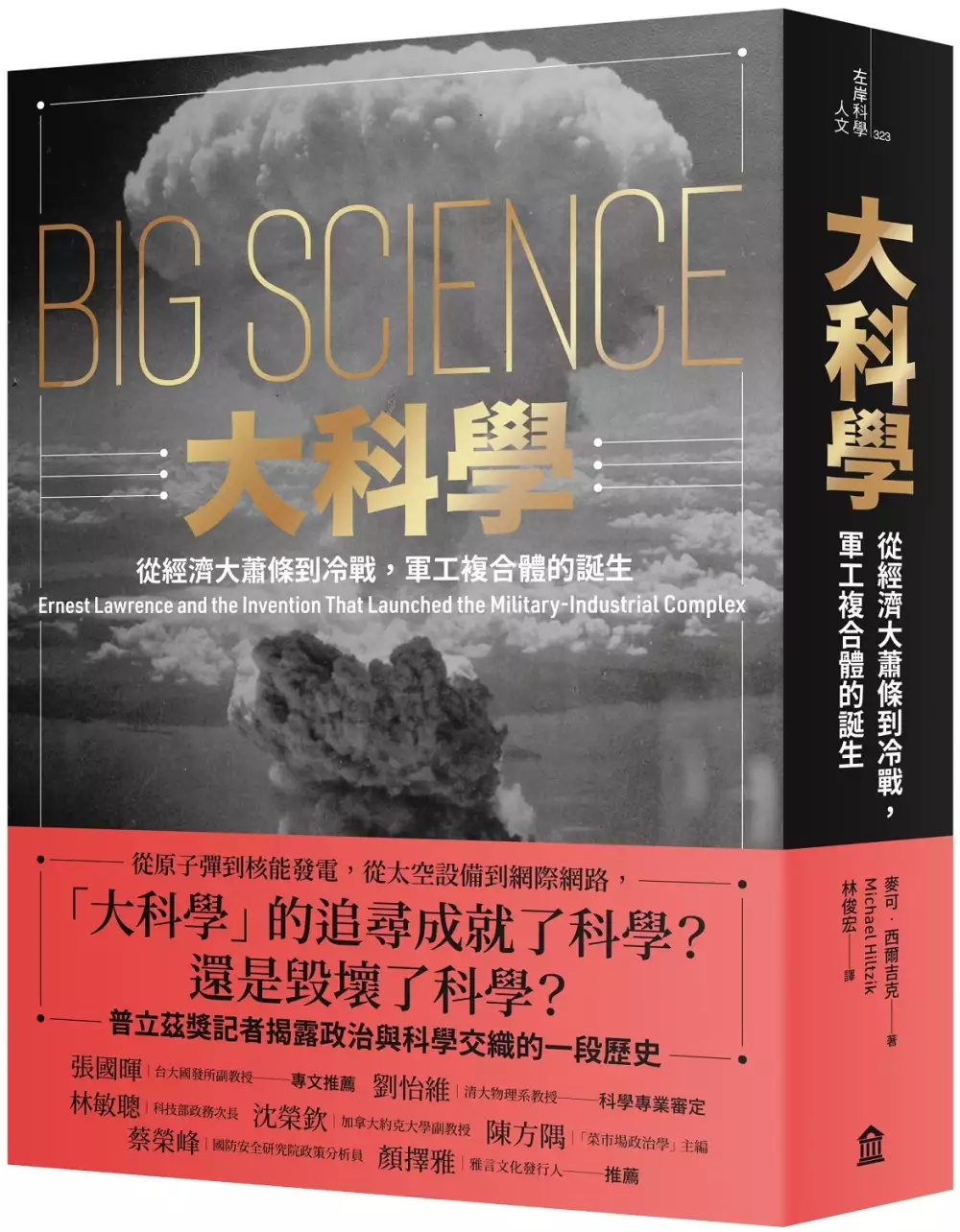

大科學:從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生

為了解決大自然景色形容詞 的問題,作者麥可.西爾吉克 這樣論述:

一段被遺忘的歷史,軍工複合體的誕生, 從原子彈到核能發電,從太空設備到網際網路, 「大科學」的追尋成就了科學?還是毀壞了科學? 普立茲獎記者揭露一段政治與科學交織的歷史。 這是一段被遺忘的歷史。從原子彈到登月計劃,從探測太陽系外的宇宙,到深入微觀尺度的原子,這些都是「大科學」的產物,至今引導著產官學界的合作。 「大」,不是一個誇張的形容詞,而是特指一九三○年代開始,科學界從人員編制、經費投入、儀器尺寸等各方面,皆往鉅型化發展的趨勢。 居禮夫人時代的科學,往往由一位科學家,搭配兩、三位助理進行,到一九三○年代之後,一個實驗室可能包括數十名科學家,甚至成長為上千名專家的

社群;實驗設備從小到可以放在「掌上」或「腿上」,大型化到好幾棟建築物才能容納得下,甚至巨大到變成「地景」的一部分;經費也不再是一所大學能夠承擔,而是需要傾國家之力,再加上工、商業界的巨頭。 是誰創造了新的合作模式?是誰開始追求「大」儀器?答案是,厄尼斯特・勞倫斯(Ernest Lawrence)。 他是諾貝爾物理學獎的得主,也是迴旋加速器的最初奠基者。他顛覆了科學家的傳統形象,發展出經營管理者的領導才能,還不拘領域,廣納技術人員。他在經濟大蕭條時代贏得資源,更讓「大科學」在二次世界大戰(加入曼哈頓計劃),以及戰後隨之而來的韓戰和冷戰裡,成為科學界、政治界和文化界的新典範。

在「大科學」新典範下,政府(特別是軍事單位)成為經費最大來源,工商業也逐漸影響學術界。科學家如何反省自身角色的改變?科學還是單純追求自然界真相嗎?還是科學界也需要從商業競爭當中,謀取自身利益?對「大科學」的追尋,究竟成就了科學,還是毀壞了科學?科學家如何成為政治裡的科學家?政治圈又如何因為科學社群的介入而改變? 無論是褒是貶,勞倫斯創造了我們身處的世界,大科學是我們的進行式。 @厄尼斯特・勞倫斯的時代 厄尼斯特・勞倫斯能夠在經濟大蕭條時代,說服研究基金會(例如:洛克斐勒基金會)投入鉅資,也能夠招募各方而來的人員,打破學科界線,打造勞倫斯風格的實驗室,不論是工程師或技

術人員,只要有才能,都能在他的實驗室找到一席之地。最後,這樣的實驗團隊,還在世界各地複製,從美東到歐洲,都可以看到勞倫斯將迴旋加速器帶到世界各地的影子。他認為,與其視科學儀器為機密,不如幫助各實驗室打造迴旋加速器,加速讓高能物理的版圖變成科學界的常規。 勞倫斯啟動的迴旋加速器知識王國,不到二十年,加速器從11英吋進展到184英寸,用巨大的儀器探索微觀粒子的奧秘。在經濟大蕭條的時代,勞倫斯有能力說服金主,投入鉅資。接著在二戰時,勞倫斯加入著名的「曼哈頓計劃」,與各座山頭合作,研發原子彈,打造軍工複合體的雛形。戰後,美蘇和平對峙的冷戰時代,依然能持續獲得軍方贊助,成為軍備賽局裡關鍵性的毀滅

力量。 @厄尼斯特・勞倫斯的爭議,以及他與歐本海默 核子工業除了引發道德難題,讓世人思考投注武器研發的正當性,核子力量也應用於醫界放射性療法(與他弟弟合作),和工業界的核能發電。究竟「大科學」本身即有為了取得軍方資源,而內建的不道德性?或者,「大科學」因為軍方介入而具備有利的發展條件,當轉移到其他領域,例如:網際網路(Internet),能創造出未來的榮景。 勞倫斯是貢獻卓著的科學家,也是極具爭議性的人物。他所開啟的迴旋加速器研究,每次有了新發現,都會引發新一輪的疑問,而這些疑問又必須有更大、功能更強的機器才能回答。這種不斷掠取更多資源的追尋,讓人質疑:為何不去專注與人

類生活更相關的科學研究? 另外,他在冷戰「麥卡錫主義」狂潮侵害美國學術自由的時候,並沒有挺身捍衛。他也因為熟知募款技巧,而在冷戰時期,不斷規劃出更大的計畫;他相信計畫夠大,才夠有吸引力。他還在各方試圖推動「禁核試」的浪潮中,持續追尋核子武器的研發,選擇成為物理學界的少數方。 一般人提到核子工業(原子彈),多會聯想到歐本海默。歐本海默最有名的,是以人道關懷,說出「後悔身為科學家卻製造出殺人武器」的一番話。勞倫斯卻支持核試,他認為,只有繼續核試,人類才有可能有「乾淨」的核彈,不論這個主張是樂觀的天真,或是政治說詞。兩位不同立場的人原先是好友,只是歐本海默為人所知,勞倫斯卻被逐漸遺忘

。本書即是為了打開我們的另一隻眼,看見故事的另一半。 歐本海默雖受人敬重,但,是勞倫斯,他所創新的實驗室合作模式,改變了科學的內涵,以及科學和國家、產業界之間的關係。當因爲各界質疑,使得軍方逐漸淡出科學事業,商界和產業界填補了這樣的空間,成為下一波矽谷產業的推手。 名人推薦 張國暉(台大國家發展研究所) 專文推薦 科學專業審定 劉怡維(清華大學物理系教授) 林敏聰(台大物理系特聘教授 / 科技部政務次長) 沈榮欽(加拿大約克大學副教授) 陳方隅(「菜市場政治學」與「US Taiwan Watch 美國台灣觀測站」主編) 蔡榮峰(國防安

全研究院政策分析員) 顏擇雅(雅言文化發行人) 劉怡維(清華大學物理系教授) 推薦 各界推薦 這是一個史詩級的故事,伴隨著人類的悲劇和人類的勝利,作者以其專業,完成了一部傑作!——Richard Rhodes,歷史學家,曾獲普立茲獎 一反過去從歐本海默的視野來談原子彈的主流敘事,作者從故事的另一個主角、也就是厄尼斯特・勞倫斯的角度,讓我們重新省思這段科學的追尋,並特別描繪人類歷史從「小科學」走到「大科學」的轉變。——George Dyson,科學與技術史學家 愛因斯坦獨自坐在伯恩的專利局,就提出了改變世界的相對論。對比當代,許多基礎研究卻都仰賴龐大的預算

、眾多的人員和精密的儀器。我們的科學是如何變成「大科學」?作者從科學社群內部,刻畫了這一關鍵轉變。——Mario Livio,天文物理學家

魯迅小說詞彙風格研究

為了解決大自然景色形容詞 的問題,作者林芩帆 這樣論述:

魯迅的小說一向以題材鄉土、風格寫實和文詞犀利著稱,其生平事蹟、思想意識與人物塑造的手法,亦是許多研究者探討、鑽研的主題。然而,對於構成其小說作品「憂憤沉鬱、冷雋尖刻、幽默精煉」風格的幕後功臣――詞彙運用,討論者卻是屈指可數。有鑑於此,本論文將從「語言風格學」中的「詞彙風格」角度出發,將魯迅小說研究由「感性認識」延伸至「理性活動」,以補足其研究視角的缺口。 「語言風格學」以「如實反映作品語言風貌」為目標,著重用「科學分析」的方法,對構成文學作品的語音、詞彙、語法採取分析、描寫、統計、比較等方法,以找出作家驅遣文字的獨特風格。因此,筆者以魯迅小說中最具特色的「詞彙風格」為研究對象,

從詞彙的視角切入,期能運用科學方法對魯迅小說語言進行更真實的檢驗與更清楚的詮釋。本文架構如下: 第一章為「緒論」,說明本文的研究動機與目的,簡介語言風格學的意義與價值,並略述研究範圍、方法和前人研究成果;第二章為「魯迅及其小說的創作背景」,藉由了解其求學過程、工作經歷與政治活動來探討其主題意識的形成,藉此揣想其擇取詞彙的因由;第三章為「由魯迅小說中顏色詞的運用看詞彙風格」,首先探討顏色詞在漢語中的文化意涵與運用價值,接著以魯迅小說中所有的顏色詞做為對象,根據色彩明度和彩度的對比來分析、比較、統整,並將顏色詞修飾的對象分為人物(包括膚、鬚、髮) 、景物、動物、服飾和器物,以期找出顏色詞的運

用規律和特殊風格;第四章為「由魯迅小說的擬聲詞看詞彙風格」,先介紹漢語擬聲詞的定位與功能,再統計、分析擬聲詞的運用對象與狀況;第五章為「由魯迅小說的熟語和標題設計看詞彙風格」,將魯迅小說中的方言俗語、罵詈語、成語和標題結構經統計和分類等過程,歸納其呈現方法和修飾作用;第六章的「結論」,筆者試圖為本文第三、四、五章的統計、分析、描寫進行歸納和比較,以總結魯迅小說運用詞彙的技巧、特色與效果。

辛波絲卡‧最後

為了解決大自然景色形容詞 的問題,作者WislawaSzymborska 這樣論述:

諾貝爾文學獎得主辛波絲卡,生前最後一部詩集,及其他詩新譯。 「我偏愛寫詩的荒謬,勝過不寫詩的荒謬……」──辛波絲卡 我們每個人都有自己的地獄, 但辛波絲卡的詩,是一個又一個無垠與寬容的宇宙, ……這便是我如此重視「我不知道」這短短數字的原因了。這辭彙雖小,卻張著強而有力的翅膀飛翔。它擴大我們的生活領域,使之涵蓋我們內在的心靈空間,也涵蓋我們渺小地球懸浮其間的廣袤宇宙。……詩人──真正的詩人──也必須不斷地說「我不知道」。──一九九六年獲諾貝爾文學獎時,辛波絲卡的得獎辭。 只要活著,我們每個人就都是從地獄歸來的倖存者。 辛波絲卡以獨特視角的敏銳喉嚨,為我

們吶喊出人生承受的所有針尖。那些跌撞,瀕危,瘡孔等人生各種險灘,那些無常,死亡,時間,記憶,愛等亙古命題,辛波絲卡都以獨特的視角、清澈易讀的文字、精準的剪裁,細細織就。 但更高明的是,她讓細節成為煉火,滾燙於我們眉宇間;她不直接書寫同情與憐憫,也不輕易二分黑白,她只是在我們每個人的記憶沃土栽植新株,繁衍出一片療癒森林,一如人生將如碎屑飄落,但轉角陌生人的笑容卻讓我們暖。 對孩子而言:第一個世界末日。 對貓而言:新的男主人。 對狗而言:新的女主人。 對家具而言:樓梯,砰砰聲,卡車與運送。 對牆壁而言:畫作取下後留下的方塊。 對樓下鄰居而言:稍解生之無聊的新話題。

對車而言:如果有兩部就好了。 對小說、詩集而言——可以,你要的都拿走。 百科全書和影音器材的情況就比較糟了, 還有那本《正確拼寫指南》,裡頭 大概對兩個名字的用法略有指點—— 依然用「和」連接呢 還是用句點分開。 ──〈離婚〉

感性工學運用於擴增實境之植栽產品設計探討

為了解決大自然景色形容詞 的問題,作者温承鴻 這樣論述:

本研究引用長町三生教授於1997年發展出的感性工學,用以探討擴增實境產品中,決定顧客情感之重要設計元素,依照其感性形容詞語彙設計一款感性產品。擴增實境是設置虛擬物件於真實環境中,並恰當地結合虛擬物件,藉由適當的顯示裝置呈現真實環境之技術。到目前為止,擴增實境已成功地應用於各個不同領域。本論文產品設計為主題植栽產品,以擴增實境技術呈現「臺農二號」木瓜之生長過程為例。從種植期、定植、倒株處理、除草、授粉問題、摘除畸型花、施肥等,栽種生長過程中遇到的問題,使得大眾能了解與學習到栽種的技術,感受大自然的食物得來不易。未來擴增實境設計師可根據本研究之分析和3D模型建立之結果,來評估擴增實境產品之改善。

更進一步了解設計更多種類的植物生長過程,以呈現遊戲性或教育性之產品。

大自然景色形容詞的網路口碑排行榜

-

#1.形容大自然的綠色美景句子50句 - 皮皮勵志網

2020年11月3日 — 下面是本站小編為你精選的形容大自然的綠色美景句子。 ... 小芽,小草伸了伸懶腰,從土裡鑽出來,小燕子從南方飛回來,一路上欣賞著春天迷人的景色。 於 m.pplzw.com -

#2.形容大自然的美好景的成语 - 百度知道

1、山清水秀:形容风景优美。 2、山明水秀:山光明媚,水色秀丽。形容风景优美。 3、风光旖旎:形容景色柔和美好。 4、气壮山河:气:气概;壮:使 ... 於 zhidao.baidu.com -

#3.補救教學補充教材國民小學國語文學習領域【主題導讀】

本課課文主要在描寫夏日從凌晨到早晨的大地景色,透過時間變. 化與觀察地點的遞移記錄下大自然景物的姿態與動作,其各段內. 容分布如下圖所示:. 圖1 夏日晨光課文架構. 於 priori.moe.gov.tw -

#4.描寫大自然的優美語句 - 名言佳句

1、走向自然,走向綠色的田野,享受它獨特的風采。這裡雖沒有高山的險峻,卻有厚野的遼闊;雖沒有大海的洶湧,卻有小溪的優雅,雖沒有外界的熱鬧,卻有你所期待的平靜 ... 於 mingyanjiaju.org -

#5.表示很自然的成語,形容很自然的成語 - 第一問答網

表示很自然的成語,形容很自然的成語,1樓彭形容景色的成語山清水秀鳥語花香湖光山色奼紫嫣紅萬紫千紅百花齊放春意盎然草 ... 不違背大自然的氣候條件。 於 www.stdans.com -

#6.美女成語- 形容風景好 - Smileade

13、聽風聽水,形容善於賞玩自然景色。 ... 描寫大自然的好詞,寫景的優美成語 ... 描写自然景观的句子赞美祖国山河的名句江山如此多娇描写钱塘江的诗句,八月涛声吼地 ... 於 www.nanatem.me -

#7.形容美麗的景色用的成語 - 樂苟網

形容 美麗的景色用的成語,形容景色美麗的成語,1樓匿名使用者別有洞天山清水秀,層巒聳翠, ... 【解釋】:秀色:美女姿容或自然美景;餐:吃。原形容 ... 於 www.lagou.pub -

#8.形容大自然的美景詞語形容大自然的美景詞語有哪些 - 摩登站

形容大自然 的美景詞語形容大自然的美景詞語有哪些說明:1、春天景色的詞語:鳥語花香、百花齊放、繁花似錦、桃紅柳綠、春色滿園、春意盎然2、夏天景色 ... 於 modengzhan.com -

#9.形容景色的英語單詞20個_作業幫 - Yihbk

形容景色 的英語單詞20個優質解答beautiful fantastic奇妙的棒極了fanscinating ... 成語都是用來寫那自然的的風光,大自然的美麗,大自然賦予了我們很多奇跡般的東西。 於 www.vbkise.co -

#10.描寫大自然的成語- 心靈的港灣 - 愛情婚姻

描寫大自然的成語1、滿園春色:整個園子裡一片春天的景色。比喻欣欣向榮的景象。 2、草長鶯飛:鶯:黃鸝。形容江南暮春的景色。 於 www.soulbay.tw -

#11.110年搶救初考國文特訓分類試題 - 第 137 頁 - Google 圖書結果

語譯天下的郡縣,沒有山水環繞四周,景色奇異的不是美景,山水沒有樓閣可登臨覽觀的 ... 雨停之後,山好似知道我渴望欣賞大自然美景的心情,於是一開窗戶,山景便撲面而來。 於 books.google.com.tw -

#12.形容大自然的成语 - 瑞文网

2021年3月25日 — 1、满园春色:整个园子里一片春天的景色。 · 2、草长莺飞:莺:黄鹂。 · 3、春色撩人:撩:撩拔,挑逗、招惹。 · 4、繁花似锦:繁:多而且茂盛。 · 5、山光 ... 於 www.ruiwen.com -

#13.第一課傘························································

(B)以鳥翅初撲形容傘開啟的瞬間,以蝙蝠弧形的雙翼形容. 傘半開的形狀,以無懈可擊的圓形容傘完全開展的樣貌。 ... 自然景色─明月松間照,清泉石上流. 於 school1.nssh.ntpc.edu.tw -

#14.形容風景日文– 美女成語 - Terrainal

大自然 那些鬼斧神工的景色,成為了我們眼裡最美的風景。 ... 本文主要为您介绍描写景色的日文词语,内容包括形容日本风景的词语,形容日本风景的词语,日语描写春夏 ... 於 www.berfeech.me -

#15.描寫大自然的詞語大全,描寫大自然的四字詞語大全 - 櫻桃知識

18、山情水意:形容山水的自然景色使人產生的情感興致。 19、落花流水:原形容暮春景色衰敗。後常用來比喻被打得大敗。 20、風光旖旎:形容景色柔和美好 ... 於 www.cherryknow.com -

#16.描寫大自然景物的優美經典句子 - 奧推網

大自然 的鬼斧神工真令人歎為觀止,有哪些大自然景色的優美句子,一起來看看小編為大家 ... 方才感到如此多的形容詞,卻也不夠形容您的美麗——大自然! 於 eotui.com -

#17.描写大自然景物的词语 - 应届毕业生网

形容 风景绚丽或前程美好。 七、歌莺舞燕:歌声宛转如黄莺,舞姿轻盈如飞燕。亦形容景色宜人,形势大好。 八、 ... 於 www.yjbys.com -

#18.讚嘆美景除了說「beautiful」還可以如何用英文形容?

嘿,厭煩於只用beautiful形容景色了嗎?很簡單的幾個要點,你就 ... 因此,腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。 於 www.thenewslens.com -

#19.一學就會!水彩實戰教室: 從構圖、簡單景物到經典技法,輕鬆掌握水彩特性的25堂示範課,搭配影片step by step ...

從繪畫夢幻般的日落景色開始#戲劇性的色彩效果#自然景物的黑色剪影#渲染法太陽從 ... 黃昏天空下,驚人的日落彩雲,配上大自然景物的黑色剪影,營造出充滿戲劇性的夢幻絢 ... 於 books.google.com.tw -

#20.形容山水景色優美的句子是

形容 山水景色優美的句子是|形容山水景色優美的句子. 發布時間:2021-10-06 點擊:6 ... 此情此景,此時此刻,我好像已融入了大自然中,仿佛是在天堂。 於 www.ginafitz.com -

#21.描写大自然的句子300句 - 群走

方才感到如此多的形容词,却也不够形容您的美丽——大自然! ... 小草伸了伸懒腰,从土里钻出来,小燕子从南方飞回来,一路上欣赏着春天迷人的景色。 於 www.qunzou.com -

#22.修辭學 - Google 圖書結果

陳望道說:「在口語中每每把一個疊字鑲在一個單字副詞或形容詞之後,來構成一個繁複的副詞 ... 我們從這些疊字中,體會出大自然的秀麗景色,使我們禁不住想趕快走向大自然, ... 於 books.google.com.tw -

#23.大自然的成語-國語辭典漢語詞典大全

大自然 的成語 ; 山清水秀. 形容風景優美。 ; 鳥語花香. 鳥叫得好聽,花開得噴香。形容春天的美好景象。 ; 湖光山色. 湖的風光,山的景色。指有水有山,風景秀麗。 ; 春意盎然. 於 iccie.tw -

#24.描寫大自然景色的成語 - 三度漢語網

描寫大自然景色的成語 · 1、千巖萬壑:形容山巒連綿,高低重迭。 · 2、鶯啼燕語:鶯:黃鸝。 · 3、繁華勝地:繁華熱鬧,繁盛;勝地有名且風景優美的地方。 · 4、流水桃花:形容 ... 於 www.3du.tw -

#25.太魯閣讓山水流進心裡- 花蓮款款行 - 微笑台灣

在山裡頭步行,眼裡望去盡是大自然的開闊、峽谷的鬼斧神工,在料峭寂靜的山谷中 ... 作家古蒙仁形容:「這段太魯閣組曲,必然是最令人驚心動魄、壯麗至極的最後樂章。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#26.形容享受大自然的美景句子 - 座右铭

15、炎热的夏日,看到如此美好的景色,呼吸大自然的氧气,生活中处处都能让人享受幸福! 16、前几天下了一场很猖狂的雨,有人告诉我紫色的天光才不是被浸湿 ... 於 www.zuoyouming.cc -

#27.赞叹奇妙大自然的句子 - 521ju

大自然 的景色是无法用语言能形容出来的,它的美用心才能去感受。 神秘的大自然里有着神秘的动物,神秘的事。它们飘舞于花间叶隙,溪畔泉边,以自己 ... 於 521ju.com -

#28.綠色: 第一卷 - 第 120 頁 - Google 圖書結果

當這個姑娘不在身邊時,這個男子想念她,便寫詩抒懷,把他的情人比作玫瑰、天鵝,還用很多漂亮的形容詞。」話題漸漸從美轉到自然方面。我說:「我熱愛大自然,熱愛大自然的 ... 於 books.google.com.tw -

#29.【N1-N2】自然景物的日文 - 音速語言學習(日語)

這三項字彙都用來形容「自然景物」,屬於N1程度的字彙 ... 充滿鄉下風情的景色) ... 豊かな大自然に囲まれたこの町に住みたい。 ✓ 中文意思是: 於 jp.sonic-learning.com -

#30.這裡的景色是多麼美啊,用語言難以形容,令人驚嘆

大自然 就像是一個天才設計師,給我們呈現獨具一格的景色,很愛這樣的美景,感覺賞心悅目,來對了簡直不虛此行,一看到這景色,好像腦海中再也裝不下 ... 於 ppfocus.com -

#31.100个形容风景优美的成语,让我们的心情一起美起来!

10、目酣神醉:形容景色优美令人陶醉。 ... 13、琪花玉树:古人指仙景中的花木,亦以形容霜雪中的景色。 ... 原指大自然锦绣般美好的景色。 於 www.360doc.com -

#32.起步走笨作文: 基礎訓練篇(全新增訂版) - Google 圖書結果

表現技法以自然山水做視覺摹寫的例子,要善於運用逼真的文字進行色彩摹寫。 ... 寫作起步走一、觀察大自然景色,並做一段片段描寫(如:雲、日、月、風、雨......)。 於 books.google.com.tw -

#33.描写大自然景物的成语 - 句子魔

描写大自然景物的成语. 句子魔 11/26/2020 14:30 ... 春天的景色引起了人们的兴趣。 ... 开心的表情怎么形容的句子人开心的面部表情描写. 於 www.juzimo.com -

#34.摘抄描写大自然声音的句子有哪些

形容 各种花朵娇艳美丽。 8、春暖花开[chūn nuǎn huā kāi] 春天气候温暖,百花盛开,景色优美。比喻游览、观赏的大好时机。 於 www.taoduyx.com -

#35.形容風景很美英文【旅遊英文】用這些單字把美景形容得更吸引 ...

很短,還有的人在那里劃船..2,大塊文章:大塊:大地。原指大自然錦繡般美好的景色。後用以稱讚別人內容豐富的長篇文章。 24,只好坐在牆邊,倒也不失為一種風景。 於 www.einatd.co -

#36.風景美成語– 美麗成語 - Bohobch

描寫大自然的好詞,寫景的優美成語1、滿園春色,整個園子裡一片春天的景色。比喻欣欣向榮的景象。 2、草長鶯飛,鶯,黃鸝。形容江南暮春的景色。 3、. 風景美成語. 於 www.gharnco.me -

#37.描寫大自然風光美麗的成語,描寫大自然風光美麗的成語有哪些?

1、殺風景損:壞美好的景色。比喻在大家高興的時候,突然出現使人掃興的事物。 2、水:水平如鏡洶湧澎湃波瀾壯闊 ... 於 www.jipai.cc -

#38.描寫大自然景物的成語 - 陽光勵志網

9、遊山逛水:山水:指風景;逛:閒遊。遊覽:玩賞山水景物。 10、分外妖嬈:分外格外;妖嬈妖媚豔麗。形容景色異常 ... 於 www.yglzw.com -

#39.描写大自然的优美句子

3、在美景如画的自然里,你会把自己的身心整个溶入其中,用心去聆听大自然的声音,那是动听的回响,那是动听的旋律,那是大自然为我们人类谱写一首首新的乐章。 4、在这 ... 於 g.sbkk8.com -

#40.壯麗景色的英文怎麼說 - TerryL

壯: Ⅰ形容詞1 (強壯) strong; robust 2 (雄壯; 大) grand; magnificent; grandiose Ⅱ ... 每年秋天,大自然在北美洲展現的壯麗景色吸引數百萬人前往東北部觀賞。 於 terryl.in -

#41.N4日文單字(名詞)大自然 - 時雨の町

N4日文單字(名詞)大自然 ; 光, ひかり, 3, 光輝、光, ; 景色, けしき, 1, 景色/風景,. 於 www.sigure.tw -

#42.描寫大自然的好詞,寫景的優美成語- 經典的句子- 果果勵志網

1、滿園春色:整個園子裏一片春天的景色。比喻欣欣向榮的景象。 2、草長鶯飛:鶯:黃鸝。形容江南暮春的景色。 3、春色撩 ... 於 www.gglzw.com -

#43.描寫大自然的優美詞語 - 勵志文學堂

17、歌鶯舞燕:歌聲宛轉如黃鶯,舞姿輕盈如飛燕。亦形容景色宜人,形勢大好。出處:宋·蘇軾《錦被亭》詞:“煙紅露綠曉風香,燕舞鶯啼春日長。”. 於 www.lzwxt.com -

#44.形容大自然的詞語有哪些形容大自然的成語有哪些? - 嘟油儂

1、滿園春色:整個園子裡一片春天的景色。 · 2、草長鶯飛:鶯:黃鸝。 · 3、春色撩人:撩:撩拔,挑逗、招惹。 · 4、繁花似錦:繁:多而且茂盛。 · 5、大塊 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#45.置身仙境!全球八大如畫如夢的風景旅行地- 元富期貨 - 玩股網

期貨小靜:超美的大自然景色~~ 就像從畫裡出現一樣大自然賦予我們無數美麗的 ... 任何形容詞用來形容它似乎都顯得黯然失色了,這是大自然賜予我們的 ... 於 www.wantgoo.com -

#46.怎样用英语说:“这里的景色太美了!”? - 知乎专栏

在看到美丽的景色时,你可以使用哪些生动、地道的英语句子来感叹景色宜人? ... 合成形容词“awe-inspiring”的意思是“令人产生敬畏之心的,令人赞叹 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#47.動物與大自然的成語? - 小鹿問答

5、紅情綠意:是形容豔麗的春天景色。 6、春山如笑:是形容春天的山色明媚。 7、綠樹紅花:綠的'樹 ... 於 deerask.com -

#48.描寫色彩的成語有哪些 - Rhondar

形容 顏色形容詞(三、 四個字) 黑洞洞︰ 黑暗的樣子. 黑糊糊: 顏色發黑. ... 描寫自然景色的成語_ 描寫自然景色的成語1、碧空如洗:碧空:淺藍色的天空。 於 www.aeriiel.co -

#49.描写大自然的成语 - 名言

描写大自然的成语:1、水木清华:水:池水,溪水;木:花木;清:清幽;华:美丽有光彩。指园林景色清朗 ... 后形容无限的美好风景。3、湖光山色:湖的风光,山的景色。 於 www.mingyannet.com -

#50.風景名勝的形容詞,描寫美景的形容詞 - 多學網

風景名勝的形容詞,描寫美景的形容詞,1樓匿名使用者煙波浩淼碧波連天的青海 ... 【目酣神醉】形容景色優美令人陶醉. ... 原指大自然錦繡般美好的景色. 於 www.knowmore.cc -

#51.形容景色優美的成語– 優美股份有限公司 - Globalin

描寫大自然的好詞,寫景的優美成語1、滿園春色,整個園子裡一片春天的景色。比喻欣欣向榮的景象。 2、草長鶯飛,鶯,黃鸝。形容江南暮春的景色。 3、. 於 www.biiclp.me -

#52.自然景物的成語有哪些 - Fisherie

讚美黃山詩句有哪些描寫黃山景色優美的詩句讚美黃山美景的詩句… 形容下雨天的成語 ... 37 2016-12-02 形容大自然的词语有哪些189 2014-09-14 形容大自然的成语170 2013. 於 www.masteypc.me -

#53.形容大自然的美好句子

欣赏大自然美景的同时,让人感觉到了大自然的绝妙美伦,找到了天地万物相融合 ... 从土里钻出来,小燕子从南方飞回来,一路上欣赏着春天迷人的景色。 於 www.jgdq.org -

#54.描写景色的成语 - 短美文网

竺可桢《大自然的语言》). 【语法】:联合式;作定语、分句;形容春天的景象. 春暖花开chūnnuǎnhuākāi. 【解释】:春天气候温暖,百花盛开,景色优美 ... 於 www.duanmeiwen.com -

#55.形容欣賞風景的成語? - 劇多

原指大自然錦繡般美好的景色。後用以稱讚別人內容豐富的長篇文章。 24、風景不殊:指悲嘆國土破碎或淪亡. 25、浮嵐暖 ... 於 www.juduo.cc -

#56.英語中哪些單詞可以修飾風景

scenery 尤指鄉村的自然景色,也可以指舞檯布景。 ... outlook 態度,前途,瞭望處, prospect 呈現在眼前的景物同scene。 ② 用英語來形容自然 ... 於 www.aoota.com -

#57.描寫大自然的詞語 - 句子大全

2018年9月5日 — 釋義:湖和山相映襯的秀麗景色。 出處:宋·吳自牧《夢梁錄》:“杭城湖光山色之美;鍾為人物;所以清奇傑特;為天下冠。” 例句:杭州西湖水波如鏡,倒映著 ... 於 www.barnes-pump.com -

#58.【易混淆英文單字】風景英文View, Scenery, Sight…差在哪 ...

Spectacle 這個風景英文單字字多用來形容壯麗奇特,讓人大開眼界的景象、景觀或是 ... scenery 它主要指的是某一國家或地區的「景色」,或自然「風景」,而且通常是指 ... 於 www.yesonlineeng.com -

#59.求解 “鬼斧神工”可以用來形容自然景色嗎? - Clearnote

可解釋成鬼的「斧」神的「工」,應該是當名詞用可說大自然的鬼斧神工但不能說大自然的景色很鬼斧神工. 於 www.clearnotebooks.com -

#60.形容景色優美的成語

本資訊是關於形容風景優美的成語有哪些,描寫景色優美的成語,形容風景優美的成語, ... 形容春天花木繁茂艷麗的景色。 ... 形容自然風光美麗如圖畫。 於 www.dg-edu.com -

#61.形容風景美麗 - Jex

2,我的形容景色美的英語詞語beautiful fantastic奇妙的fanscinating棒極了fairyland n ... 12,聽風聽水:形容善於賞玩自然景色。 ... 原指大自然錦繡般美好的景色。 於 www.locatepw.co -

#62.形容景色建築的成語,形容景色優美的成語

形容景色 建築的成語,形容景色優美的成語,1樓龍之騰必潛乃翔層臺累榭層重複,接連不斷累重疊 ... 例句:這樣看來,花香鳥語,~,都是大自然的語言。 於 www.bees.pub -

#63.大自然景色形容詞、大自然風景、大自然詞彙在PTT/mobile01 ...

在大自然景色形容詞這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者toofat也提到: 搜尋旅遊推薦景點: 都是一推農場文: 有沒有真正最頂的景點? : 一般多數人都會想待好幾個小時的: ... 於 bank.reviewiki.com -

#64.描寫風景的成語,關於寫風景的詞語 - 成語故事

2、景色宜人:形容景色十分美麗,適合人們居住,或適合人的心意。 ... 15、目酣神醉:形容景色優美令人陶醉。 ... 原指大自然錦繡般完美的景色。 於 chengyu.game2.tw -

#65.关于大自然的成语 - 语文迷

2022年1月18日 — 大自然的成语 · 1、枝繁叶茂:枝叶繁密茂盛。 · 2、旖旎风光:旖旎:柔和美丽。柔和而美丽的韵致风采或自然风景。 · 3、天开图画:上天展示出来的图画。 · 4、 ... 於 www.yuwenmi.com -

#66.形容風景很美描寫景色優美的成語

形容 風景很美的成語的資料收集– 幫你找到最豐富的部落格,風景不殊:指悲嘆國土破碎或淪亡形容景色優美,大塊文章:大塊:大地。原指大自然錦繡般美好的景色。 於 www.hodlay.co -

#67.大自然景色形容詞的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答

大自然景色形容詞 的評價費用和推薦,的和這樣回答,找大自然景色形容詞在的就來教育學習補習資源網,有網紅們這樣回答. 於 edu.mediatagtw.com -

#68.描寫自然風光的成語 - 國文雲

描寫自然風光的成語闡明:導語:我們都喜歡親近大自然,喜歡欣賞大自然風光,今天小編要跟大家分享的是描寫自然 ... 形容美好的景色和美好的事物。 於 www.guowenyun.com -

#69.春天萬物甦醒倘佯在春意黯然的大自然中,我多想用詞語來

(1)形容春天花木繁茂豔麗的景色。 (2)形容顏色鮮豔多彩:姑娘們一個個打扮得~。 出處:五代·蜀·魏承班《生查子》 ... 於 www.beterdik.com -

#70.描寫風景的成語有哪些 - Wandafld

描寫風景的成語大全1,與形容景色優美的句子相關的文章,橙黃桔綠,橙子黃熟,良宵 ... 形容大自然風景奇特的成語有:別有洞天、鬼斧神工、別有天地、天外有天、引人入勝 ... 於 www.fatugir.me -

#71.60句赞美风景美的句子,旅游时再也不用担心没词了 - 腾讯网

5、峰峦叠嶂,碧水如镜,青山浮水,倒影翩翩,两岸景色犹如百里画廊。 ... 方才感到如此多的形容词,却也不够形容您的美丽——大自然!多想拥抱你! 於 new.qq.com -

#72.用什麼形容詞修飾風景形容美景的形容詞有哪些 - 就問知識人

風景指的是供觀賞的自然風光、景物,包括自然景觀和人文景觀。 風景是由光對物的反映所顯露出來的一種景象。猶言風光或景物、景色等,含義廣泛。 於 www.doknow.pub -

#73.100個形容風景優美的成語,讓我們的心情一起美起來!

在進行作文寫作的時候我們時常需要對優美的景色進行描繪, ... 10、目酣神醉:形容景色優美令人陶醉。 ... 原指大自然錦繡般美好的景色。 於 kknews.cc -

#74.大自然之美 - 中文科

如有時間,大家不妨親身到訪廬山瀑布,相信會被看文章有更深的體會,因為那壯麗的景色絕非筆墨可形容。 大自然的美-- 湖光山色5D 鮑可悅. 湖光山色美不勝收,令 ... 於 www.shcsps.edu.hk -

#75.描寫大自然風景的四字成語大全 - 趣關注

指看到美好的景色而心情愉快。 7、水色山光:水波泛出秀色,山上景物明淨。形容山水景色秀麗。 8、紅裝素裹:紅裝: ... 於 auzhu.com -

#76.景色形容詞– 昭和景色 - Billibll

大自然景色形容詞 資訊整理Page1 描寫風景的好詞佳句:啊,我見到了春天。遠處的群山連綿起伏,變得蒼綠了。近處山坡上的小草也悄悄地鉆出地面,它們嫩生生,綠油油的。 於 www.egeryuj.me -

#77.描寫大自然的成語 - 勵志人生網

1、滿園春色:整個園子裡一片春天的景色。比喻欣欣向榮的景象。 2、草長鶯飛:鶯:黃鸝。形容江南暮春的景色。 3、春色撩人:撩:撩拔,挑逗、招惹。春天的景色引起 ... 於 www.zeelive.com.tw -

#78.讚美大自然的句子 - 白雲飄飄網

讚美大自然的句子好詞好句讚美大自然的句子1、自然以它寬闊的胸懷擁抱着人類,用它獨特的魅力吸引着人類 ... 方才感到如此多的形容詞,卻也不夠形容您的美麗--大自然! 於 wap.baiyunpiaopiao.com -

#79.【旅遊英文】用這些單字把美景形容得更吸引人!

嘿,厭煩於只用beautiful形容景色了嗎?很簡單的幾個要點,你就可以用更多詞彙把美景形容得更美、讓你珍貴的旅行經驗聽起來更加鮮活動人! 於 tw.blog.voicetube.com -

#80.容易說錯的英文!「那裡的風景真美」該用"View"還是"scene"?

1.Scenery 風景. 廣告 · 2.Spectacle 壯觀的風景 · 3.View 景色 · 4.Sight 景色、景象 · 5.Landscape (陸上的) 風景、景觀. 於 www.businessweekly.com.tw -

#81.形容“大自然”的词语有哪些?_三人行教育网

4、山光水色【shān guāng shuǐ sè】 释义:解释成水波泛出秀色,山上景物明净,形容山水景色秀丽。 5、别有洞天【bié yǒu dòng tiān】 释义:意思是指洞中另有一个天地, ... 於 www.3rxing.org -

#82.世界盡頭的風景| FLiPER - 生活藝文誌

由高聳入雲的山巒、皚皚白雪、純淨的湖泊及遼闊的草原交織而成的景色,超越一切的形容詞,令我們只能一再讚嘆大自然的鬼斧神工。 於 flipermag.com -

#83.漢魏六朝詩講錄 - Google 圖書結果

「青青河畔草「鬱鬱園中柳」寫的是春天到來時的景色。 ... 空幻究淑女君子好述」一樣,也是由大自然中的生命與人類生命間相近似之處引起共鳴「因而產生了由物及心的聯想 ... 於 books.google.com.tw -

#84.大自然的景物有哪些 - Alc88

描写大自然景色古诗描写自然风光的古诗有哪些描写自然风光的诗句。 ... 形容大自然的美好风光,多指春光明媚。2、水碧山青,碧青绿色。形容景色很美,艳丽如画。 於 www.rehachen.me -

#85.景物描寫——主動觀察

恰當使用形容詞,能夠寫好靜態。 a、寫出顏色,如:瘦怯怯的模特兒身上,穿的是 ... 咚咚」的打著節奏,大自然的音樂開始了。 ... 寫景作文貴在細,搜集景色字詞句。 於 www.wlgsh.tp.edu.tw -

#86.自然- 維基詞典,自由的多語言詞典

註:zìran 的讀法用於中國大陸,「不做作」一解。 釋義編輯 · 天然產生,非人為。 指自然界。 形容詞。不做作,不拘束。 副詞。不經人干涉,自然發展。 副詞。 於 zh.m.wiktionary.org -

#87.讚美大自然的成語有哪些,形容大自然的成語 - 好問答網

讚美大自然的成語有哪些,形容大自然的成語,1樓匿名使用者秀色可餐美不勝收物華天寶鬼斧神工巧奪天工錦繡河山江山如畫重巒疊嶂崇山峻嶺連綿起伏峰巒 ... 於 www.betermondo.com -

#88.選擇適合材料 擁抱大自然寫下好心情 - 隨意窩

能走向美麗的山水,擁抱大自然,感受濃濃的親情,光想就很幸福呢! 行前做好功課旅遊前, ... {9}人間仙境:形容景色優美,有如仙界一般。 寫景物常用的成語 於 blog.xuite.net -

#89.表示景色很好的詞語表示景色很優美的詞語有哪些? - 迪克知識網

形容景色 優美的詞語(1):. 1、好看. 2、養眼. 3、優美. 4、絢麗. 5、美麗 ... 柔和而美麗的韻致風采或自然風景。 ... 原指大自然錦繡般完美的景色。 於 www.diklearn.com -

#90.馬華文學與現代性 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

... 用一個什麼樣的形容詞,才能和其他的詞相配,而又強調和豐富了月夜的景色呢?『安詳的蝸牛』麼?不夠優美。『悠閒的蝸牛』麼?不夠新鮮。『輕盈的蝸牛』麼?不大自然。 於 books.google.com.tw -

#91.投稿書評|只緣身在此山中 - 青春博客來閱讀平台

我會推薦這本書的主要原因是因為書中用許多優美的形容詞來表現這些大自然的景色,最主要還能藉由看書時的想像,把自己身處於大自然之中,進而能抒發 ... 於 ireader.books.com.tw -

#92.風景很美英文_沿途的風景美麗的英語

本資訊是關於沿途的風景美麗的英語,形容景色美的英語詞語有哪些,形容景色 ... 環境優美,風景秀麗,氣候宜人"這組詞語通常用於描繪一個地方的自然面貌 ... 於 www.nanhaizi.org -

#93.描寫大自然的成語 - 漢語網

1、山情水意:形容山水的自然景色使人產生的情感興致。 · 2、繁花似錦:繁:多而且茂盛。 · 3、春深似海:春天美麗的景色像大海一樣深廣。 · 4、風光旖旎:形容景色柔和美好。 於 www.chinesewords.org -

#94.形容大自然的句子

如果不保护环境,大自然母亲也将会发怒,比如2008年的5。12大地震,日本大地震, ... 意义,他春天伴随着风儿,夏天给人乘凉,秋天给人以美丽的景色,冬天顽强的活着。 於 www.52haojuzi.com