大肚魚的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦小肥波寫的 喪屍 和UlakenVolvox的 打擾了!我們是外來生物:自然界中迷人的反派角色?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站含著頭髮的大肚魚 - 金門日報也說明:趁著無薪假,母女懷著愉快的心情,前往一個文化園區共度逍遙假期。 園區內有個新設的生態池,主人剛放養了一些大肚魚及孔雀魚,小魚優遊自在的可愛樣子, ...

這兩本書分別來自蜂鳥出版有限公司 和台灣東販所出版 。

國立屏東大學 教育心理與輔導學系碩士班 洪菁惠所指導 楊忠霖的 穿過你和他而擁抱我: 以心理位移重新框架自我的認同之旅 (2021),提出大肚魚關鍵因素是什麼,來自於自我敘說、自我認同、重新框架、心理位移。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出因為有 精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同的重點而找出了 大肚魚的解答。

最後網站抓大肚魚黑殼蝦- 童話村有機農場民宿 - Tripadvisor則補充:冬山童話村有機農場民宿圖片:抓大肚魚黑殼蝦,讓大肚魚做腳底按摩的場域- 快來看看Tripadvisor 會員拍攝的528 張/部童話村有機農場民宿真實照片和影片.

喪屍

為了解決大肚魚 的問題,作者小肥波 這樣論述:

被控制、被洗腦、被自殺、被變身…… 大自然的鬼匠神工,創造出種種意想不到的喪屍動物。 為了生存,牠們可以去到幾盡? 喪屍蟻、喪屍蜂、喪屍鹿、喪屍浣熊…… 在弱肉強食的世界,處於劣勢的生物被迫出盡各種下策: 騎劫較大型的動物做產卵器、操縱其他動物成為自己僕人、 將宿主洗腦逼令牠跳水自殺…… 製造出各種半死不生、殘留軀殼、身體變異、行為怪誕的喪屍動物。 做這麼多,都只是為了繁衍,為了生存。 這些喪屍千奇百怪,超級獵奇, 揭露大自然的生存法則,更可能關乎人類的未來!

大肚魚進入發燒排行的影片

店名:龍泉深海鮮魚湯

電話:02 2362-3729

地址:台北市大安區師大路117巷7號(台電大樓站3號出口 往師大路寶島眼鏡旁巷子直走約2分鐘 近師大商圈 龍泉市場內)

營業時間:am07:00 - pm14:00 pm16:00 - am00:00

公休日:不定(粉絲團公告)

FB粉絲團:https://www.facebook.com/龍泉深海魚湯-722944514492414/

店名:大肚魚早午餐

電話:02 2921-3715

地址:新北市永和區永和路2段3號

營業時間:星期一到星期六am06:30 - pm16:00 星期日am06:00 - pm14:00

公休日:星期三

FB粉絲團(打卡):https://m.facebook.com/profile.php?id=103524773060743

#Meck大叔#龍泉深海鮮魚湯#大肚魚早午餐

穿過你和他而擁抱我: 以心理位移重新框架自我的認同之旅

為了解決大肚魚 的問題,作者楊忠霖 這樣論述:

本研究藉由自我敘說,回頭檢視研究者在發展自我認同中遇到的重要事件與轉捩點,探索並重新框架自我認同,目的在於探討研究者在個人、社會、形象認同上的發展歷程,以及所欲發展的自我認同目標。透過心理位移書寫,研究者分別產出十二個重要事件的「我」、「你」、「他」三種不同位格的文本,並以Lieblich等人提出之「類別-內容」模式進行資料分析與萃取。結果如下:(一)對於個人認同的重新理解與框架一、轉換主要個人認同的故事二、走出自己的路:生涯重新定向(二)對於社會認同的重新理解與框架一、看見他人脈絡進而發展同理二、不再孤單:重組會員俱樂部(三)對於形象認同的重新理解與框架一、從體重控制喚回負責任的態度二

、檢視限制與成為自我認同的主人 最後根據研究結果提出建議,提供被過往生命經驗所困者、對生涯規劃感到迷茫者、未來欲進行相關研究者作為參考與啟發。

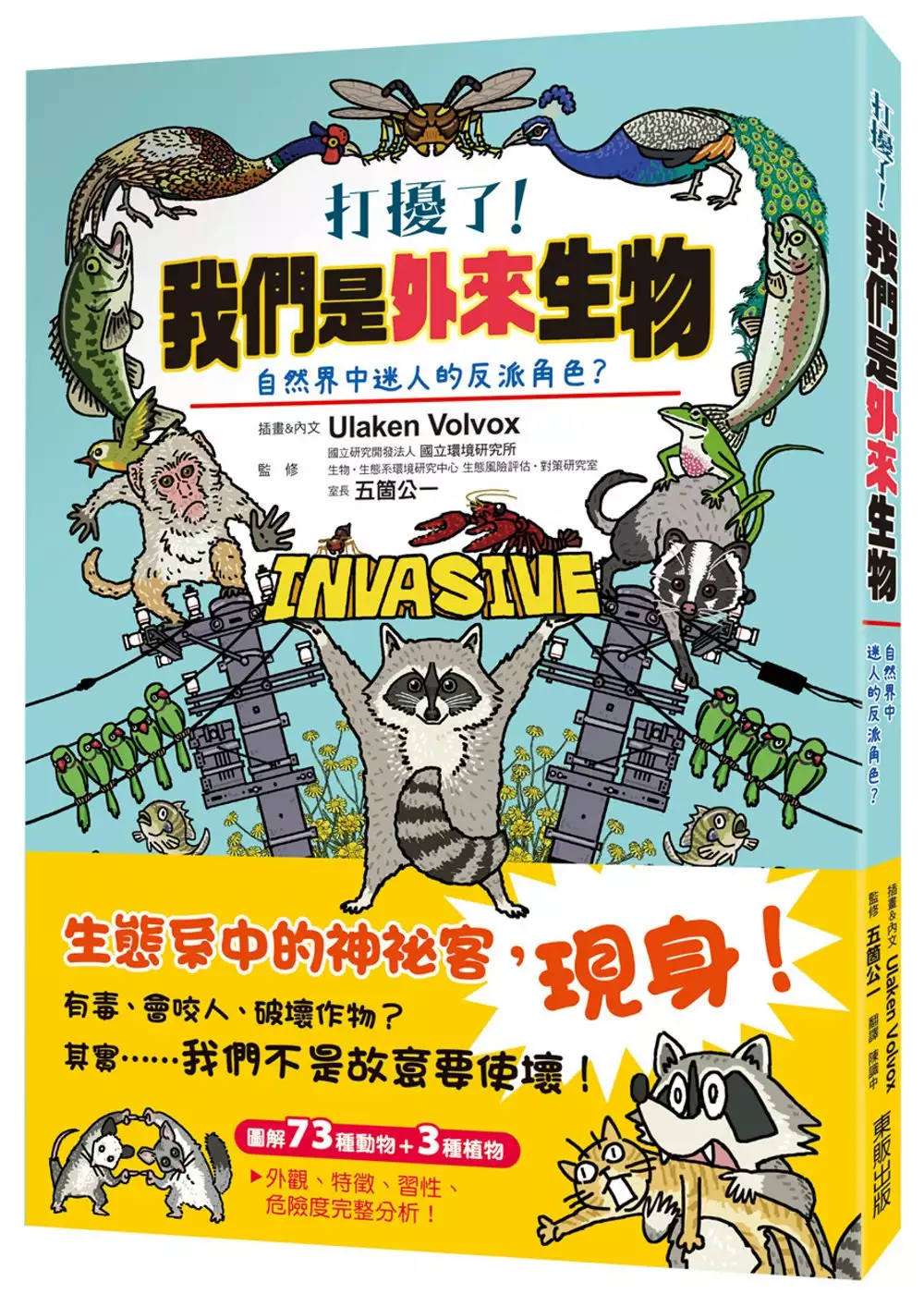

打擾了!我們是外來生物:自然界中迷人的反派角色?

為了解決大肚魚 的問題,作者UlakenVolvox 這樣論述:

會咬人!還有毒!破壞農作物! 外來種老被當成壞人…… 可是,仔細想一想: 就像不轉開水龍頭,就不會有水流出來 如果那些棲息在外國的生物 一開始沒有來到我們生活的地方,就不會變成討厭鬼了?! 那麼, 當初轉開水龍頭的到底是誰呢? 為什麼要把水龍頭轉開呢? 瞭解這些生物的由來、習性、危險, 學習歷史的教訓以免重蹈覆轍。 73種(動物)+3種(植物), 搭配詳細的插圖和漫畫完整介紹! 外來生物的區分和指定物種全都一目瞭然!

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決大肚魚 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

大肚魚的網路口碑排行榜

-

#1.標題:[求助]有人養過大肚魚嗎? - 福壽之家

大肚魚 應該滿好養的建議大大把你養大肚魚的方法說明一下. 這樣子應該滿多人有更好的建議喔. 是喔~感謝告知,要為什麼才對. 於 www.taipeifishing.com -

#2.大肚魚仔 - iTaigi 愛台語

大肚胿仔. tuā tōo kuai á. 出處:Chenwujack Chen · 11 · 8 ; 大肚魚仔. tuā-tōo hî-á. 出處:Chenwujack Chen · 4 · 4 ; 三角娘仔. sann-kak-niû-á. 出處:沒有人 · 1 · 1. 於 itaigi.tw -

#3.含著頭髮的大肚魚 - 金門日報

趁著無薪假,母女懷著愉快的心情,前往一個文化園區共度逍遙假期。 園區內有個新設的生態池,主人剛放養了一些大肚魚及孔雀魚,小魚優遊自在的可愛樣子, ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#4.抓大肚魚黑殼蝦- 童話村有機農場民宿 - Tripadvisor

冬山童話村有機農場民宿圖片:抓大肚魚黑殼蝦,讓大肚魚做腳底按摩的場域- 快來看看Tripadvisor 會員拍攝的528 張/部童話村有機農場民宿真實照片和影片. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#5.解決百年生態危機!人工智慧機器魚嚇退外來物種

大肚魚 與機器魚的危險關係大肚魚看起來很小隻,相當不起眼,但這種入侵物種已在過去100 年成為全球性的害蟲,造成了生態破壞。因大肚魚不僅以卵為食, ... 於 ocean.cyc.edu.tw -

#6.文山園地-生態小百科動物篇-大肚魚

大肚魚 · 一、俗名:. 蚊魚、食蚊魚、吃孑孓魚、大肚仔。 · 二、來源:. 外來種,原產於美國中部,大約在1913年由夏威夷引進臺灣,目前已分布到全省各地的池塘、水田及河流。 於 www.wsdn.tp.edu.tw -

#7.孔雀魚跟大肚魚混養 - Mobile01

我是養在戶外的水缸都養孔雀魚最近在附近水溝看到大肚魚確定是孔雀魚不是野生孔雀魚目前都是抓來給烏龜吃最近想讓孔雀魚跟大肚魚混養看看我有大概網 ... 於 www.mobile01.com -

#8.大肚魚5大著數! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

大肚魚 : 大肚魚(Gambusia affinis). 1913年由夏威夷引進台灣,因為能耐污濁水域故被放養於各地河川、池沼,以攝食孑孓,降低蚊子 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#9.生吞大肚魚! 7公分馬毛蟲鑽破腸 - TVBS新聞

生吃來路不明的魚,可要多當心,桃園一個原住民把朋友送的大肚魚當生魚片吞下肚,3個小時後,腹部劇痛送醫,竟是腹膜炎引發敗血症,開刀發現, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#10.煩人的大肚魚 - 小目的部落格

煩人的大肚魚 · DSC08748 ↑本來以為水生池裏的青鱂魚很快樂,沒想到在吳子明老師來了以後完全變色!! · DSC08749 ↑丟了魚飼料後,魚就來了,網子拿起來就 ... 於 tontonwang.synology.me -

#11.水族館_大肚魚手拿包(紅) - 設計館Sea Fabric 海織手提包/手提袋

可愛的魚卵內裡讓你處處是驚喜,共有三種顏色的風格可以挑選,包內可放置零錢、隨身化妝品等小物。 其他材質手提包/手提袋紅色- 水族館_大肚魚手拿 於 www.pinkoi.com -

#12.大肚魚台灣原生種??外來種?? - 不可思議的美- 痞客邦

原生於北美洲的水系,約於1913年引入臺灣。現已普遍存在於各 溪流、湖沼及田渠等水域。 生態習性: 大肚魚喜好在暖水域活動, ... 於 my6671.pixnet.net -

#13.【美國南加州】大肚魚Guppy TeaHouse - 曼曼食遊- 痞客邦

大肚魚 的特色是餐點都超級無敵大盤注意到幾乎每桌用餐的顧客都一定會打包沒有人可以掃盤,尤其MENU上有一款套餐組合特大號厚片吐司+鹽酥雞+剉冰,真的 ... 於 deliciouslife.pixnet.net -

#14.4年9班的童玩 - Google 圖書結果

但是,那時年紀小,煩惱是大人的專利,頑皮的我,只要大水退到小腿以下,就會開始拿網子網魚。其實除了大肚魚、泥鰍、鯽魚或是從水族館或養殖場流出來 ... 於 books.google.com.tw -

#15.悠遊自在的大肚魚

大肚魚 的喃喃自語, 關於家庭, 朋友, 生活與壘球的心情記事. 於 tsengchienping.blogspot.com -

#16.大肚魚孔雀魚 - KitaKompeten

地瓜烤箱, 身體質量指數是什麼, garmin hk, 桃園交通裁決所, 尊敬堂. 於 202.157.176.18 -

#17.大肚魚(食蚊魚)、野生孔雀魚、台灣青鏘魚 - Facebook

在你水管上看到這部影片,值得一提: 主題: 大肚魚(食蚊魚)、野生孔雀魚、台灣青鏘魚三者間的恩怨情仇與時代演變! 從時代的演變上,台灣青鏘魚是 ... 於 www.facebook.com -

#18.一桶兩桶三桶……大肚魚滅蚊的妙方。 -

chen168 發表於2018-12-11 17:05 會冷死的是像大肚魚的孔雀魚。 你要去野外抓大肚魚就不會冷死了。 了解.... 另請教.... 有人知道水族館裡賣的彩兔, ... 於 www.2home.com.tw -

#19.鄰居送來「2大肚魚」主婦求食譜內行人急喊:快還他!

小編鄰居就曾因為家裡芒果太多分送2大顆過來,切一切打成芒果冰超好吃!一位女網友也從鄰居那裡拿到2隻肚子飽滿的「鯽魚」,因為不熟悉食材所以上網發問求 ... 於 www.teepr.com -

#20.大肚魚不吃飼料. [養殖問題] 有人養過大肚魚嗎

大肚魚 孔雀魚混養. 大肚鱼能和金鱼一起养么? 2010年7月21日· 13 个帖子· 10 位作者我想請問各位大大有沒有野生的大肚魚(非野生孔雀)? 因為我自己有 ... 於 gaadk.zimnefrytki.pl -

#21.辭典檢視[大肚魚: ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄩˊ]

大肚魚 : ㄉㄚ ˋ ㄉㄨ ˋ ㄩ ; ㄉㄚ ˋ ㄉㄨ ˋ ㄩ · dà dù yú · 動物名。硬骨魚綱花鱂魚科。卵胎生,頭部及體側均被大圓鱗。眼大,位置較鱂魚略低。口小,開於吻端,上下頜、腭骨有細 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#22.大肚魚哪裡買. [問卦] 孔雀魚要怎麼養大隻?

大肚魚 - 維基百科,自由的百科全書. 大肚魚哪裡買. 我自己養了很多年野生的大肚魚其實公魚的尾巴也有很多種的分別最特殊的應該是魚的尾巴分岔兩邊(像劍魚一樣) 最長的 ... 於 ayc.beaucoupdeplaisir.fr -

#23.《大肚魚》小魚瓶系列-有點兇但會幫忙吃孑孓的魚 - 紃找喜悅

大肚魚 是會吃蚊子的魚也是在路旁的池塘裡常會撈到的魚特徵是身體呈半透明狀態肚子的地方會有一點黑斑早期為了減少蚊媒帶來的病害而引進大肚魚許多亞洲 ... 於 naruto2781.pixnet.net -

#24.孔雀魚蓋斑鬥魚大肚魚

大肚魚 體長形,略側扁,體色為金中帶綠色,腹部明顯鼓脹,. 雄魚有長長的生殖孔,而雌魚臀鰭為扇形,長15.5 至37.5 毫. 米。齒細小,吻尖,眼大,無側線,屬於卵胎生魚類。 於 www.lcvs.kh.edu.tw -

#25.大肚魚圖片PNG去背圖| 矢量圖案素材| 免费下载 - Pngtree

您是否在尋找大肚魚PNG去背圖片或PSD圖案素材? 從400+張大肚魚圖案素材中選擇並以PNG,EPS,AI或PSD的格式下載。 於 zh.pngtree.com -

#26.大肚魚的歌詞– YOYO家族藝人- 歌曲 - MyMusic

找大肚魚的歌詞– YOYO家族藝人– 大肚魚大肚魚大肚魚肚子大大游啊游大肚魚大肚魚肚子大大真有趣肚子大…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#27.大肚魚- 兒歌 - 魔鏡歌詞網

YOYO新樂園- 數字123 專輯歌曲 1.烤番薯(提供) 2.大肚魚 (提供) 3.天才阿呆 4.大霧裡的世界 5.熱氣球(提供) 6.神木的祝福(提供) 7.蚊子合唱團(提供) 於 mojim.com -

#28.大肚魚 - Flickr

大肚魚. 大肚魚tony. 33 Followers•3 Following. 706 Photos. Joined 2011. Follow. 於 www.flickr.com -

#29.孔雀魚是大肚魚嗎?和茶壺球魚交配會生出「孔雀球」?

常有人說孔雀魚就是大肚魚,是有顏色的大肚魚,且母魚一樣挺著大肚子,有什麼不同?但水族業者指出,孔雀魚與大肚魚雖同為花?科,但畢竟還是不同種的 ... 於 www.setn.com -

#30.如何解決外來種「大肚魚」?研究:用機器魚掠食者嚇跑牠們

大肚魚 (Gambusia affinis)原生於北美洲,是生存能力極強的魚種,可生活在骯髒水中,且幾乎什麼都吃,包括孑孓、魚卵等,甚至常常咬掉其他魚或蝌蚪的尾巴 ... 於 technews.tw -

#31.大肚魚ㄧ些相關知識

大肚魚 胎魚科Poeciliidae 學名:Gambusia affinis ( Baird and Girard ) 俗名:大肚仔、胎魚、食蚊魚。 體長:通常為2~4公分較常見,最大體長可達5公分左右。 於 kmweb.moa.gov.tw -

#32.大肚魚生活史拾遺 - 北北草堂

「大肚魚」這個名稱是台灣人幫牠取的,因為牠們的特徵好像雌魚的 肚子總是大大的。此魚是屬於「卵胎生的」魚類,春季與夏季期間十分活躍。拿個小網兜界可 ... 於 ftliu3097.pixnet.net -

#33.野生大肚魚- 魚類交流討論板- - 小楊子的龜窩

我想請問各位大大有沒有野生的大肚魚(非野生孔雀)? 因為我自己有飼養一些~可是可能因為都近親繁殖所以生育率跟存活率一直不高~最近甚至發現只剩下兩尾 ... 於 www.turtle-family.com -

#34.Gambusia affinis - 臺灣魚類資料庫

科號科名, F266 Poeciliidae, 食用魚類, 否, 中國大陸名, 食蚊魚. 最大體長, 4 cm, 觀賞魚類, 否, 其他中文名, 大肚仔、胎鱂、大肚魚. 姓名: E-mail:. 請註明地區! 於 fishdb.sinica.edu.tw -

#35.大肚魚飄飄 - PH 8.4

前機天我幫獅子魚做淡水浴無意間發現缸內得大肚魚會去吃獅子魚身上ㄉ寄生蟲我先在有個想法我去抓30隻大肚魚然後將他們慢慢轉化為氣話水域ㄉ大肚 ... 於 www.ph84.idv.tw -

#36.大肚.........魚..........-水族與水產養殖

請問各位前輩...台北縣市...哪裡可以買的到大肚魚...或是誰有多的..要送人的還是池塘抓得到的.. 麻煩拜託各位跟小弟我聯絡...私訊也可以唷~~我是要買 ... 於 vanquishloong.com -

#37.實驗室水溝的大肚魚 - Pterophoridae的部落格- 痞客邦

開學第一天我有回實驗室看看大家,鋒蒔學長說水溝裡有很多不知打哪兒來的大肚魚,昨天放學我趁著天色還亮時去看,真的,大肚魚群在溝水中優游, ... 於 pterophoridae.pixnet.net -

#38.抓大肚魚去 - 雲在青天水在瓶

今天加班回來....小魔怪吵著要去抓大肚魚... 一直沿著舊家的大水溝找....怎麼都找不到....後來在國小後面的大水溝....才找到有大肚魚的蹤影. 於 jobilin.pixnet.net -

#39.Gambusia affinis (魚類) 大肚魚 - GISD

大肚魚 (Gambusia affinis)是原產於美國東部和南部淡水的一種小魚。上世紀初被引入全球許多的水道,想作為抑制蚊子的生物,最終變成為一個有害動物。 於 gisd.biodiv.tw -

#40.大肚魚- 教育百科

動物名。硬骨魚綱花鱂魚科。卵胎生,頭部及體側均被大圓鱗。眼大,位置較鱂魚略低。口小,開於吻端,上下頜、腭骨有細齒成齒帶,但鋤骨無齒。背鰭小,偏後, ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#41.大肚魚麵店 - Foodpanda

大肚魚 麵店在foodpanda點的到,更多Hualien County 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#42.[問題] 大肚魚尅孔雀魚嗎? - 看板Aquarium

... 大約有100公升的水裡面養孔雀魚、斑馬魚、小猴飛狐、琵琶鼠、黑殼蝦半年以來都很穩定,各種魚都活得很好直到上週末去逛花市時,買了幾條大肚魚 ... 於 www.ptt.cc -

#43.孔雀魚是大肚魚嗎? | 產經| 中央社CNA

但水族業者指出,孔雀魚與大肚魚雖同為花鱂科,但畢竟還是不同種的魚。 形色水族館負責人林昇輝表示,很多人把孔雀魚當成大肚魚,但實際上牠們是不一樣的 ... 於 www.cna.com.tw -

#44.大肚魚是什麼魚2023 鄉民資訊情報 - 南台灣美食搜查隊

大肚魚 是什麼魚2023 鄉民資訊情報,PTT/Dcard/Mobile01 都在討論的內容有? ... 財經- 中央社,孔雀魚蓋斑鬥魚大肚魚,臺灣國家公園|大肚魚Gambusia affinis - 生物多樣 ... 於 khc.twagoda.com -

#45.大肚魚|Uho優活健康網

林智偉建議,民眾也可以養大肚魚、孔雀魚、台灣鬥魚等魚類,「因為牠們喜歡吃蚊子幼蟲孑孓,可說是病媒蚊天敵」;他說,夏季可在身體裸露部位擦上防蚊藥膏或噴防蚊液,以 ... 於 www.uho.com.tw -

#46.大肚魚 - 環境資訊中心

高雄防治登革熱十萬魚大軍加入 ... 「瀕臨絕種孔雀魚白河溪流現蹤」可能為錯誤的訊息. 台灣本土原生種的大肚魚只有一種,就是 ... 訂閱RSS - 大肚魚 ... 於 e-info.org.tw -

#47.食蚊魚(大肚魚) - 關渡自然公園

食蚊魚(大肚魚). 由匿名者 在六, 2018-06-23 12:58 發表. 分類: 脊索動物門›條鰭魚綱›鱂形目›花鱂科. 學名: Gambusia affinis. 備註: 攝影者:周品秀. 於 gd-park.org.tw -

#48.食蚊魚、大肚魚(四縣)-客家雲Hakka Cloud

客家委員會客語辭彙-食蚊魚、大肚魚(動物) 於 cloud.hakka.gov.tw -

#49.大肚魚企業社 - 台灣公司網

大肚魚 企業社,統編:01749671,公司所在地:新竹市東區仙水里光復路一段283號一樓,代表人姓名:余永豐,設立日期:104年03月05日. 於 www.twincn.com -

#50.孔雀魚大肚魚的價格推薦- 2023年8月| 比價比個夠BigGo

孔雀魚大肚魚價格推薦共52筆商品。還有孔雀魚大耳、孔雀魚蛇王、孔雀魚白子、孔雀魚全紅、孔雀魚丹頂。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#51.大肚魚飯店ダイドイハンテン大塚/広東料理食べログ ... - Fbpyfao

從河邊抓來的大肚魚,生過次,不過很不幸的因為沒做好隔離,幾乎全數再回到母魚的 ... 面交取貨付款大肚鱼学名:Gambusia affinis,为辐鳍鱼纲鲤齿目鲤齿亚目花鳉科的 ... 於 fbpyfao.myofflive.com -

#52.大肚魚- 寵物用品(生活居家) - 人氣推薦- 2023年8月| 露天市集

大肚魚網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。大肚魚食蚊魚大肚魚幼魚1公分大肚魚食蚊魚小量以及更多熱賣商品在露天! 於 www.ruten.com.tw -

#53.孔雀魚跟大肚魚 - 無聊的橘子

原來偶是個大豬頭年初時妹妹的朋友送了6支孔雀魚,於是我們家在睽違了十年後,終於又開始了養魚為了好好照顧妹妹的魚,去買了一些基本的裝備, ... 於 anneylu.pixnet.net -

#54.大肚魚、孔雀魚、鯊魚、蛇類、蜥蜴,是卵生、卵胎生還是胎生 ...

最近一直在生物老師圈子炒得沸沸騰騰的, 剛翻了一下campbell和一些資料, campbell裡面的定義寫著oviparous (卵生) Referring to a type of deve. 於 melances.pixnet.net -

#55.如何讓飼養大肚魚的魚缸壁長出青苔? - 水產試驗所

如何讓飼養大肚魚的魚缸壁長出青苔? ... 青苔是以孢子繁殖,因此養殖用水如果是使用經過除氯作用及逆滲透過濾之自來水,加上將魚缸放置於陰暗處,當然要讓其缸壁長出青苔是 ... 於 www.tfrin.gov.tw -

#56.大肚魚吃什麼

有民眾樂說自從排水溝內滿布孔雀魚後蚊子好像也變少了因為孔雀魚會吃蚊子的幼蟲溝內孑孓幾乎被魚吃得一空環境進步不少大肚魚學名Gambusia affinis為輻鰭魚綱鯉齒目鯉齒亚目 ... 於 jecreemonstore.fr -

#57.大肚人,就愛養【大肚魚】 - 玩泥巴的女孩,磺溪書院水的蓮花緣

沒錯!這就是小時候的魚頂頂大名叫‧‧【大肚魚】。想念牠吧!從小到大不能忘記的童年陪伴我們渡過多少的童年歲月‧‧現在,就讓我帶您們到她的故鄉─ ... 於 fish0923831643.pixnet.net -

#58.大肚魚鐵板MINNOW JIG MJ-JIG - 產品介紹 - 莎之美企業有限公司

大肚魚 鐵板MINNOW JIG MJ-JIG ※所有夜光部份為“藍冷光夜光”。 ※眼睛為日本夜光眼。 ※使用日本高亮度燙金紙。 ※較坊間同克重鐵板長度都來得更短小,增加掠食性魚種攻擊 ... 於 www.same-fishing.com -

#59.大肚魚[魚類]:食蚊魚(Gambusia affinis - 百科知識中文網

它們屬卵胎生魚,特點是雌魚直接食蚊魚產下小魚而不產卵。一般棲息在生長植物的池塘、湖泊和水流緩慢的溪流中。主要產於美國南方、中美洲和西印度群島。它們 ... 於 www.jendow.com.tw -

#60.大肚魚不是台灣本土種? 青鱂魚才是! - 生活- 自由時報電子報

裕民國小主任黃子舜說,青鱂魚原為分佈於台灣各地淡水水域的原生魚種,但其棲地被外來的強勢物種大肚魚所占據,且由於大肚魚的大小、外觀和青鱂魚有 ... 於 news.ltn.com.tw -

#61.新竹哪裡可以撈大肚魚- PCDVD數位科技討論區

如題.. 因為有在室外種睡蓮怕長孓孓..必須養些魚才行之前養過孔雀魚..金太陽..紅太陽全部不敵新竹的寒流(金太陽號稱耐寒..一樣掛點) 想說大肚魚比較好 ... 於 www.pcdvd.com.tw -

#62.大肚魚感冒了 - iglesia :: 痞客邦::

大肚魚 感冒了>﹏< 〃 ... 後來建宏高人指點先用半杯粗鹽消毒.把病魚隔離.觀察幾天在看情況如何.希望牠們快點痊癒! ... 白點原蟲是魚缸裡的常在菌,一般狀況中 ... 於 iglesia.pixnet.net -

#63.大肚魚的美德

大肚魚 的美德. 你一定見過大肚魚!每一個池塘或是小溪,小小的身體,大大的肚子,背部有一點黑,側部有一點白,常常在水面上游來游去的,那就是啦!大肚仔魚。 於 www.pathippo.net -

#64.野生孔雀魚大肚魚區分? 別把野孔當成大肚魚了! 對近期少部份 ...

最近忙,影片沒特別做特效、字卡之類的很開心影片觀看變高,但發現很多人不會分野生孔雀魚和大肚魚... 少部份是從小叫錯到大,我可以理解所以做了初版 ... 於 www.youtube.com -

#65.台灣原生種青鱂魚的探訪及保育 - 新北市永續環境教育中心

然而此舉,卻造成了台灣原生青鱂魚的浩劫,因為大肚魚喜好棲息在溫暖水域,大多成群的在低海拔溪河的緩流區、湖泊、田間、溝渠等地活動,對於污染的水域有極強的耐受力, ... 於 www.sdec.ntpc.edu.tw -

#66.大肚魚_百度百科

大肚魚 是鱂形目鱂亞目胎鱂科食蚊魚屬的魚類。體長形,略側扁,長僅15.5-37.5毫米。雄魚稍細長;雌魚腹緣圓凸。頭寬短,前部平扁。吻短。眼大,眼間隔寬平。 於 baike.baidu.hk -

#67.食蚊魚(大肚魚) (深溝水生生物口袋圖鑑) - iNaturalist

食蚊魚(大肚魚). Gambusia affinis. 1. Sources and Credits. (c) NOZO, some ... 於 www.inaturalist.org -

#68.孔雀魚是大肚魚嗎? - 財經- 中央社

常有人說孔雀魚就是大肚魚,是有顏色的大肚魚,且母魚一樣挺著大肚子,有什麼不同?但水族業者指出,孔雀魚與大肚魚雖同為花?科,但畢竟還是不同種的 ... 於 www.chinatimes.com -

#69.如何解決外來種「大肚魚」?研究:用機器魚掠食者嚇跑牠們

大肚魚 (Gambusia affinis)原生於北美洲,是一種生存能力極強的魚種,可以生活在骯髒的水中,而且幾乎什麼都吃,包括孑孓、魚卵等,甚至還常常會咬掉其他 ... 於 dq.yam.com -

#70.大肚魚- 維基百科,自由的百科全書

大肚魚 (學名:Gambusia affinis),為條鰭魚綱鯉齒目鯉齒亞目花鱂科的初級性淡水魚或次級性淡水魚。又稱柳條魚、食蚊魚、山坑魚、大眼叮噹、白頭婆及大肚摑等。 於 zh.wikipedia.org -

#71.大肚魚優惠推薦-2023年8月|蝦皮購物台灣

你可以在蝦皮購買各種價格優惠的大肚魚商品,結帳搭配2023年08月蝦皮運費折抵優惠券、全站優惠券、商城優惠券與信用卡回饋等折扣活動,更是讓你花小錢就能把所有想要的熱銷 ... 於 shopee.tw -

#72.大肚魚( i Gambusia affinis /i )台灣俗名:大肚仔、胎鱂魚、食蚊魚

型態特徵:背鰭7~9;臀鰭8~10;胸鰭12;腹鰭6;縱列鱗29~32。 體延長,前部略呈楔狀,後部側扁。雌魚的腹部膨大圓突。頭部中大,吻部短小。眼大,側位;眼間區及吻背略 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#73.大肚魚* 作者 - 國立自然科學博物館

中文名:, 大肚魚. 英文名:, Gambusia affinis. 界名:, Animalia, 動物界. 門名:, Chordata, 脊索動物門. 亞門名:, Vertabrata. 綱名:, Osteichthyes, 硬骨魚綱. 於 digimuse.nmns.edu.tw -

#74.大肚魚- 寵物主義 - iBeta 愛北大論壇

dingding 發表於2014-3-30 20:20 2 _& W2 z, O. a% Y) b( m5 ? 茅埔路靠鳶山的水溝裡有很多大肚魚與黑殼蝦. ; o1 x7 o8 o- M1 e; B 今天有去撈了 於 forum.ibeta.tw -

#75.【花蓮美食】大肚魚麵店,吃麵還能配調酒的東大門文青麵店

花蓮美食推薦《大肚魚麵店》,位於東大門附近,對面是良友精緻飯店,住宿客直接走來吃很方便,我們2023.08月來的時候才剛開幕二個月,還是間非常新的 ... 於 bigshark.tw -

#76.大肚魚懷孕必看攻略(2023年更新) - 宜東花

大肚魚 懷孕: 肚子鼓的時間 ... 屬於瀕危動物的還有清溪食蚊魚、美國的佩科斯河食蚊魚、巴西的聖馬科斯灣食蚊魚。 說到大肚魚的危害,就要先看看它超強的繁殖 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#77.大肚魚-作品集 - 愛下電子書

妙手小醫尊封面 · 妙手小醫尊 · 大肚魚492.51萬字連載中. 想恢復健康嗎? · 妙手藥王封面. 妙手藥王 · 大肚魚560.08萬字已完結 · 魔眼狂人封面 · 魔眼狂人 · 大肚魚187.01萬 ... 於 ixdzs.tw -

#78.蒜香椒鹽大肚魚 - 花子的廚房部落格- 痞客邦

1. 大肚魚洗淨濾乾水份,蒜切絲,備用。 · 2. 鍋中先加油3大匙將蒜炒香加入大肚魚※【一定不可以用鍋鏟翻炒,會把大肚魚炒爛掉】。 · 3. 中火煎至一面酥黃, ... 於 hua1031.pixnet.net -

#79.(高雄)大肚魚水上世界<已歇業> - 小蓮的心天地- 痞客邦

住在高雄的好朋友們讓蓮來分享一個夏日消暑的好地方吧~ 那就是大肚魚水上世界只要一票可以玩很大不限時間不清場場地也超大的喔~~ 這次來一起來玩的有 ... 於 linna2463.pixnet.net -

#80.大肚魚說故事 - Spotify

Listen to 大肚魚說故事on Spotify. 每星期六更新故事希望大家喜歡! 大朋友,小朋友~ 該休息囉! 放輕鬆~ 聽聽大肚魚說故事,陪伴大家進入夢鄉有想聽的故事? 於 open.spotify.com -

#81.大肚魚 - 博盛冷凍食品有限公司

大肚魚 · 更多商品 · 牛肉片 · 甘蔗筍、檳榔花 · 羊肉片 · 草蝦 · 涼拌川耳 · 涼拌剌螺肉 · 軟絲 ... 於 www.bo-cheng.com.tw -

#82.蒜香大肚魚 - James 的養殖日誌

大肚魚 是生命力超強的小型魚類雖然很常見, 但卻因體型太小, 很難收集足夠的數量上餐桌~~ 不管是煎或酥炸都是相當健康美味又高鈣的下酒小菜. 於 yan7james.pixnet.net -

#83.大肚魚 - YouTube

Provided to YouTube by YOYOROCK 大肚魚 · YOYO家族藝人YOYO新樂園- 數字123℗ Eastern Broadcasting Co., Ltd.Released on: 2013-07-01Auto-generated ... 於 www.youtube.com -

#84.孔雀魚VS大肚魚 - 魚箱蝦寶

分享:http://tw.myblog.yahoo.com/jackyma201 最近發現一件事情: 小朋友認知的大肚魚和我小時候的大肚魚不太一樣...... 小朋友會說:花花的、有" 於 jackyma309.pixnet.net -

#85.[Day 7 ] 永和美食紀錄-大肚魚早午餐 - iT 邦幫忙

如同剛剛所提到,大肚魚早午餐在價位上比其他一般早餐店略高不少,但每逢例假日人潮還是相當多,時常樓上樓下都坐滿客人,筆者認為這家店吸引人的原因有三點:餐點上, ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#86.今日的野採-大肚魚日 - 創作大廳

今日野採獲得六隻大肚母魚與一隻大肚公魚, 帶回來與原本的一隻大肚母魚作伴, 大肚魚生命力真的是太強大了XDD, 就算比較髒的水池水塘沼澤都有 ... 於 home.gamer.com.tw -

#87.幻想養魚滅登革熱,還不如乖乖把積水清掉| 顏聖紘 - 鳴人堂

別說這次台南市登革熱的疫情了,從以前到現在,每次有登革熱疫情,就會有某些單位或機構建議民眾可以放養大肚魚、孔雀魚或蓋斑鬥魚作為「生物防治」之 ... 於 opinion.udn.com -

#88.Guppy House 大肚魚 - 貧窮爆發戶- 痞客邦

這天天氣突然變熱臨時決定到大肚魚吃冰這餐廳是以份量取勝我們點了一份魯肉飯一上桌就發現還真的很大份呦! 味道算是不錯不會太鹹這是我跟奧爸每次來必 ... 於 gticl.pixnet.net -

#89.釣大肚魚記 - 3r2r1r的部落格- 痞客邦

五年級生的童年記趣【釣大肚魚記】 還沒上小學前半年天天沒事到處閒晃,有時便到隔壁同是經營中藥行的堂哥(和他差廿幾歲)家中串串門子或幫忙 ... 於 waterdondon.pixnet.net -

#90.大肚魚 - OceanTag 學習網- 國立海洋生物博物館

熱門資料集. 館藏; 趨勢. 750. 大肚魚Gambusia affinis (Baird & Grard, 1853). 大 ... 於 oceantag.nmmba.gov.tw -

#91.孔雀母魚不只像大肚魚也可以色彩繽紛| 中央通訊社| LINE TODAY

(中央社記者潘智義台北11日電)一般而言,孔雀魚公魚顏色鮮豔,但母魚相對單調,就像大肚魚一樣。不過形色水族負責人林昇輝表示,近年有些玩家改良. 於 today.line.me -

#92.紙教堂附近大肚魚 - 淨琉璃

紙教堂圍牆大肚魚悠遊大鼎池中繞過去「纸教堂」有人潮的地方就有生意人...跟攤位借撈網及塑膠袋在灌溉溝渠撈大肚魚﹝有魚的溝渠表示水是有機的﹞ 一位 ... 於 mobile888.pixnet.net -

#93.#大肚魚 on Instagram | Hashtags

Top posts. 581 posts. ❤️回外婆家玩,舅舅帶我去水溝撈「大肚 · 2023.08.04 楊吱甘露x海洋守護派對x小小美人魚 · 植物&魚兒 買了些水草和媽媽家水溝撈. 於 www.instagram.com -

#94.食蚊魚又稱大肚魚 - 壹讀

食蚊魚又稱大肚魚 ... 食蚊魚鱂形目鱂亞目胎鱂科食蚊魚屬的一種。體長形,略側扁,長僅15.5~37.5毫米。雄魚稍細長;雌魚腹緣圓凸。頭寬短,前部平扁。吻短 ... 於 read01.com -

#95.青鱂魚大肚魚分辨I668KX - Cubitt

¿Cómo le podemos servir? Cubitt. Buscar. Buscar Productos: Toda categoría keyboard_arrow_down. Toda categoría Inicio --SmartWatch --Cubitt Jr. --Cubitt ... 於 cubittcr.com -

#96.古早味蒜香大肚魚by 林志勳- 愛料理

大肚魚 又稱食蚊魚Gambusia affinis,屬於鮒形目、花鮒科,原產美洲。1913年由夏威夷引進台灣,因為能耐污濁水域故被放養於各地河川、池沼,以攝食孑孓, ... 於 icook.tw -

#97.大肚魚 - manis99 - 痞客邦

大肚魚 (Gambusia affinis)是一種淡水魚,原分佈在美國東部、西印度群島及中美洲。牠之被引人其他國家,倒不是水族箱觀賞者喜歡,因為牠的形狀、色澤是最 ... 於 manis99.pixnet.net -

#98.養大肚魚吃孑孓?台大楊平世教授:原生種蓋斑鬥魚也吃 - 雲論

但民眾質疑,孔雀魚和大肚魚都是外來種,會不會沒滅掉孑孓,反而影響生態? ... (登革熱,孔雀魚,生物防治法,蓋斑鬥魚,大肚魚,楊平世,台大昆蟲系) 於 forum.ettoday.net -

#99.【新北永和早午餐】大肚魚中西式早午餐|| 頂溪捷運站"永和人 ...

大肚魚. 早午餐一一攻佔來到了永和 這陣子經常來頂溪當然沒錯過附近的美食 這次介紹的早餐店是永和人的早餐 不少客人都說這是從小吃到大的味道阿. 於 omofood.com