大安區公所營業時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣大學 農業經濟學研究所 吳珮瑛所指導 周怡君的 便利值多少--便利商店帶給鄰近居民的價值或損害 (2016),提出大安區公所營業時間關鍵因素是什麼,來自於特徵價格法、地理資訊系統、空間迴歸、7-ELEVEN、便利商店、便利價值、便利損害、迎毗設施、鄰避設施。

而第二篇論文國立臺北教育大學 社會與區域發展學系碩士班 賈立人所指導 簡莉華的 城市藝文咖啡館消費者情感知覺與知識感動之研究---以臺北市大安區為例 (2015),提出因為有 藝文咖啡館、情感知覺、知識感動的重點而找出了 大安區公所營業時間的解答。

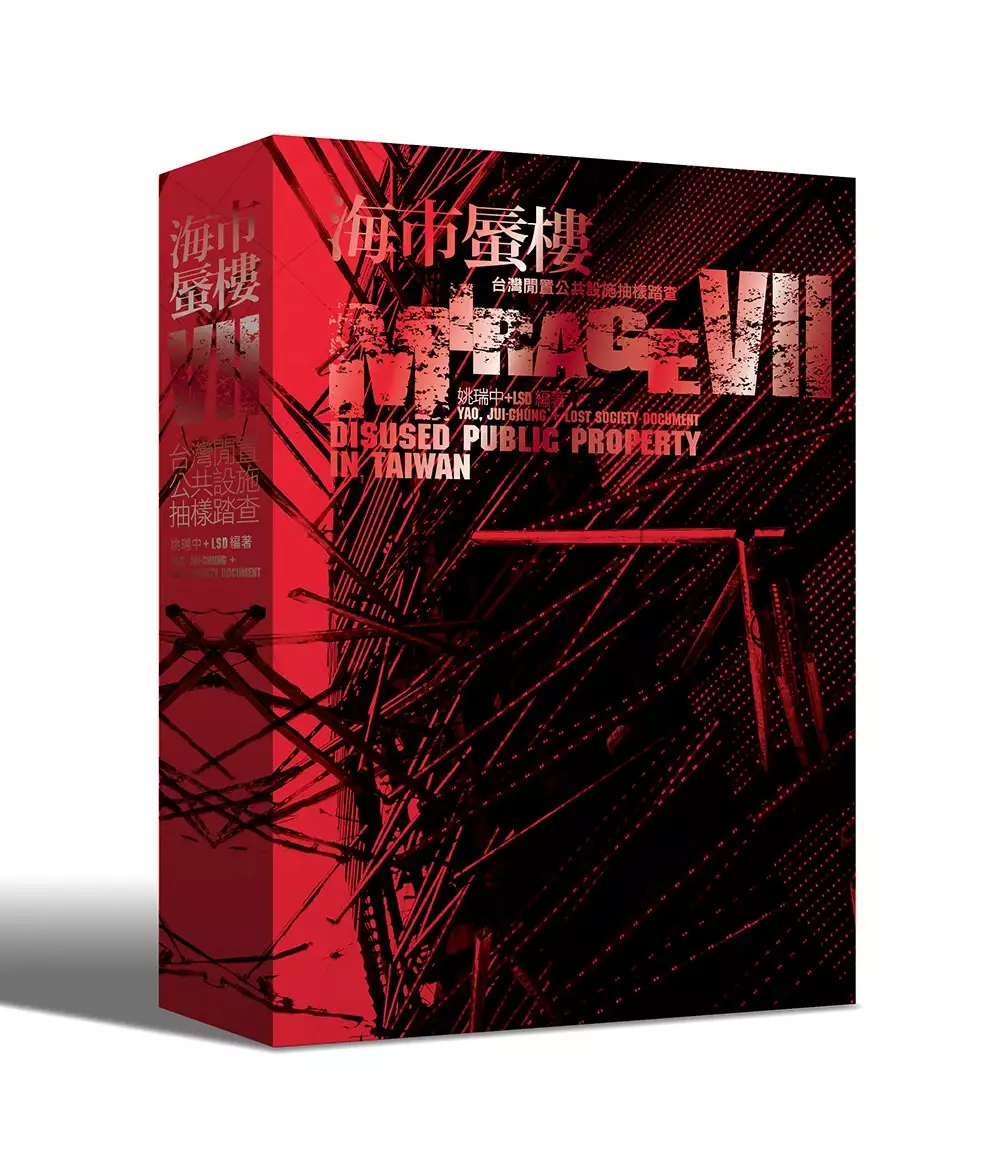

海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決大安區公所營業時間 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,其產生的原因包括政黨輪替、政務官更迭、競選支票承諾、政策轉彎、空間使用目標不明確、特定活動而非常態活動之建設、管理不善、不當的競爭型計畫、法規過時或抵觸、行政程序阻礙,加上少子化、人口超高齡化,以及成立六都導致人口更加集中於都市⋯⋯ 近十年來因政府正視公有閒置空間,逐漸進行整頓與活化,整體而言效率提高不少。本集《海市蜃樓》動員四十多位學生進行第七次全面抽樣踏查,收錄了六十一處完全閒置、部分閒置、低度使用或延宕開發之公共設施、四處天然災害導致閒置的公共設施、二十處閒置活化再閒置之公共設施,以及十五處已活化或活化中之公共設施,按往例一

樣,總計一百處案例。

便利值多少--便利商店帶給鄰近居民的價值或損害

為了解決大安區公所營業時間 的問題,作者周怡君 這樣論述:

都會區往往設置各種不同功能的設施以便利居民的各種需求,某些設施由於造成健康危害、環境品質不良影響或鄰近居民觀感不佳,人們不欲與之為鄰,這些設施我們稱之為鄰避設施;而人們喜與之為鄰、具正外部性的設施稱之為迎毗設施,不論鄰避或是迎毗設施都可能直接或間接對其鄰近之住宅價格有正負面的影響。而現代臺灣的都市人口集中、生活繁忙,都會人希望能在不花費太多時間的情況下,購得日常生活必需品或享受便捷的服務,因此24小時營業、巷口般的距離,再加上販售商品種類及服務項目繁多,便利商店因迎合消費者多元且即時的需求而改變了臺灣人的消費習慣。然而,便利商店24小時的營業對某些民眾來說雖然便利,然而可能發生的吵雜及聚眾喧

鬧,卻可能造成喜愛寧靜生活民眾的困擾。由於7-ELEVEN為業界龍頭且可取得資料相對完整,因此本研究以7-ELEVEN代表便利商店,並以實價登錄中臺北市適當抽樣房屋交易資料,應用地理資訊系統、能夠反應住宅相關特徵價值之特徵價格法、以及納入空間考量的空間迴歸模型,估算住宅周圍的7-ELEVEN在不同距離及家數下的影響造成的房價差異,並以此代表便利商店帶來的便利價值(或損害)。估計結果顯示,不同行政區中7-ELEVEN距離變數及不同房型下7-ELEVEN家數變數,對房價的差異影響並非全然正面,表示便利商店帶給鄰近居民的便利性不盡然是正向的價值亦可能為損害,亦即有些居民視便利商店為迎毗設施,有些則認

為是鄰避設施。

城市藝文咖啡館消費者情感知覺與知識感動之研究---以臺北市大安區為例

為了解決大安區公所營業時間 的問題,作者簡莉華 這樣論述:

本文旨在瞭解臺北市城市藝文咖啡館的分佈及發展,以及探討其情感知覺與知識感動的特性與相關情形,並以臺北市大安區為例。 臺北市大安區城市藝文咖啡館在2010年之後,急遽的發展,特別是2010~2012三年之內,每年皆以兩倍的速度成立咖啡館。經營城市藝文咖啡館在四年之內,可能離開市場的商家占76%,約四分之三的比例;而能夠穩定收入,留下生存的商家則占24%。本文將藝文咖啡館分為三個類型、五個區域。三個類型分別為古典、重食及展演咖啡館,以古典咖啡館最多。五個區域為師大台大區、永康區、忠孝復興區、忠孝延吉區、復興敦南區,以忠孝延吉區最多。 經問卷調查與資料收集分析,工商服務業人士、

常去重食咖啡館之消費者,對咖啡館內的古典藝術較為重視;停留時間兩小時以上、每月至少消費一次、每次花費兩百元以上者,享受咖啡館的人際互動;31~40歲、軍公教人士、月收入五萬元以上者,對咖啡館的情境氛圍有較高的興致;51歲以上、月收入五萬元以上、停留時間三小時以上者,則喜愛咖啡館內互動的知識共鳴。 「知識感動」和「情境故事」、「文藝賞閱」和「藝文參與」,以及「情境故事」和「創造自信」,皆達到高度正相關,顯示消費者在咖啡館中體會到獨特的環境情感知覺,能提高其參加藝文活動的機會,也能造就知識感動的存在、找尋自我認同感。