大同大學選課系統的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張蔭麟寫的 張蔭麟說文史 和吳飛的 心靈秩序與世界歷史:奥古斯丁對西方古典文明的終結(增訂本)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北市立大學也說明:歡迎使用校務資訊系統Server 2 ... 學生選課期間,請利用學生「學生選課快速登入」進入系統 ... 本校為因應個資法實施,校務系統調整帳號驗證規則如下:.

這兩本書分別來自新銳文創 和生活‧讀書‧新知三聯書店所出版 。

國立中正大學 犯罪防治碩士在職專班 馬躍中所指導 謝承哲的 警察執行網路緝毒之探究 (2021),提出大同大學選課系統關鍵因素是什麼,來自於社群通訊軟體、行動應用程式、誘捕偵查、科技偵查。

而第二篇論文國立臺中教育大學 高等教育經營管理碩士學位學程 李家宗所指導 詹百依的 大學生對高等教育機構整併觀點之研究-以國立清華大學為例 (2020),提出因為有 高等教育機構整併、利害關係人、半結構訪談的重點而找出了 大同大學選課系統的解答。

最後網站大同大學IT持續營運的關鍵CIO要成為上下溝通的橋樑 - iThome則補充:電算中心不僅要一面處理選課制度的問題,還要擔心系統遭受大量封包的攻擊。大同大學電子計算機中心主任虞台文提到,以前學校電算中心系統負載能力 ...

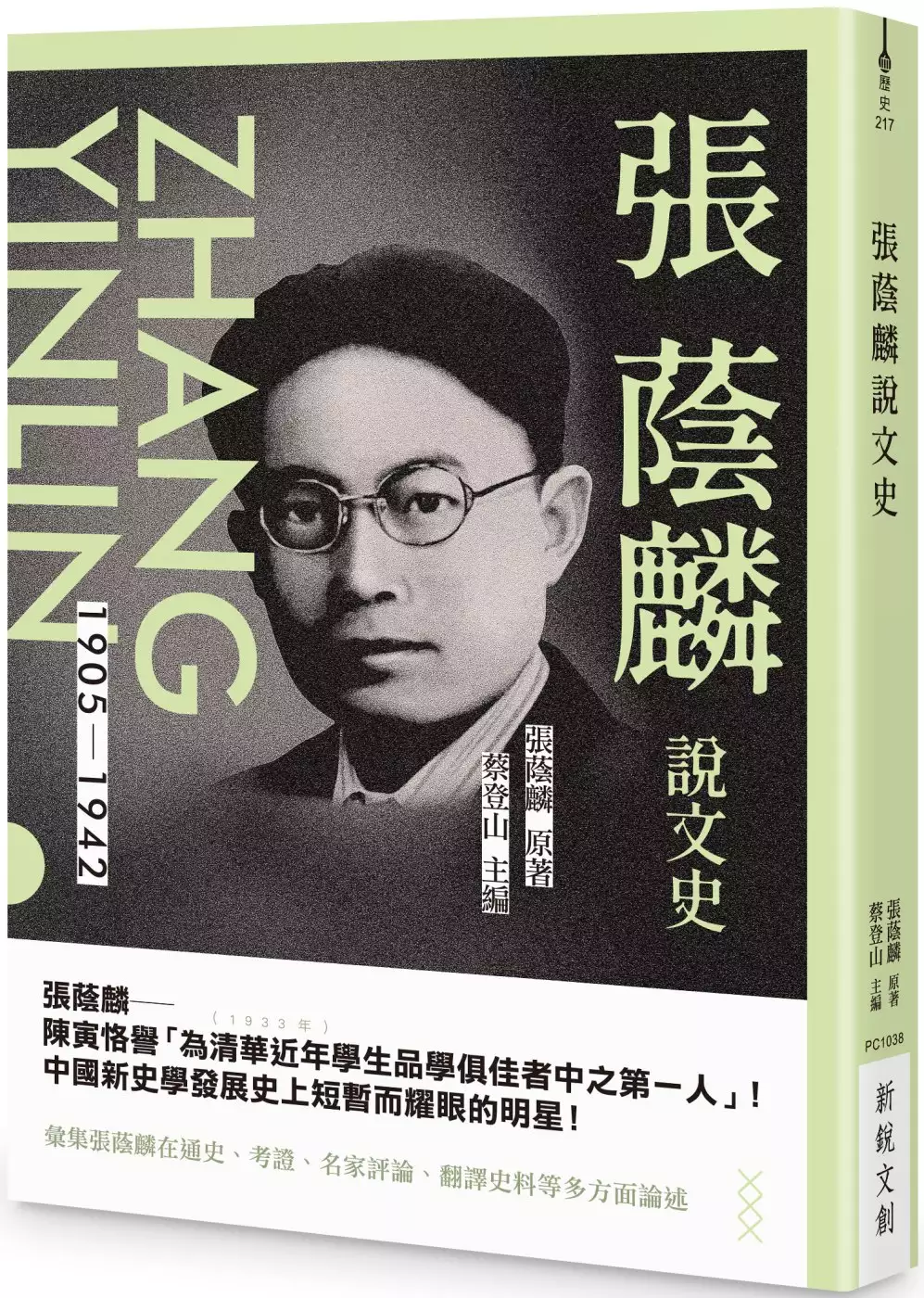

張蔭麟說文史

為了解決大同大學選課系統 的問題,作者張蔭麟 這樣論述:

「天才英發,年力方富,又博通中西文哲諸科,學既博洽,而復關懷時事,不甘僅僅為記注考訂而已。然則中國新史學之大業,殆將於張君之身完成之。」──錢穆評張蔭麟 張蔭麟以史學為畢生治學興趣,其史學著作種類極為龐雜。清華求學時代他集中鑽研學術思想史與科技史,自美返國後,受時局之影響,興趣轉向近代史與宋史之研究,是為以博通國史兼涉中西的「通史家」。張蔭麟不只鑽研史學,他寫作《中國史綱》,更樹立了通俗性通史寫作的楷模。 本書分為四個部分:輯一為「歷史通論」,其中談中國民族、談政治形態、談史學的過去與未來、談中西文化的差異;輯二為「文史考證」,收錄〈老子生後孔子百餘年之說質

疑〉、〈秦婦吟之考證與校釋〉、〈明清之際西學輸入中國考略〉等篇章;輯三為「評論名家」,張氏論胡適、馮友蘭、梁漱溟等人的著作與理論;輯四為「史料譯文」,收錄張氏翻譯泰萊(W. F. Tyler)的〈甲午中日海戰見聞記〉、小泉八雲的〈甲午戰後在日見聞記〉兩篇。。 本書特色 ★張蔭麟論述集結成書,蔡登山主編點校!

警察執行網路緝毒之探究

為了解決大同大學選課系統 的問題,作者謝承哲 這樣論述:

先進科技發達當代,智慧型手機佔據現代人生活主流,同時其帶來的便利與快捷性卻也變成有心人士的犯罪工具。實務上常見犯罪者利用手機中各式行動應用程式App之便利性,進而以社群通訊軟體散布刊登廣告販賣毒品,供予其中瀏覽之不特定對象,從中謀取犯罪所得,或以俗稱「藥愛」方式,尋找性愛同好者共同施用毒品助性等犯罪行為。本研究為探討員警偽裝隱身於社群網路世界裡,遊走其中如何兼顧偵查適法界線,避免衍生事端或涉訟,剖析所運用之誘捕偵查策略模式與要領,執行拘捕可能遭遇之風險評估與權衡,以及未來相關科技偵查法制下,新型態之蒐證需求、完善立法之必要性與可行性,希冀突破現有查緝瓶頸面,有助於提升警察偵查效能,以期達到治

安維護與人權保障並重。本研究透過「訪談法」及「案例分析法」等兩種研究方法進行,訪談法依據研究目的歸納為三項層面分析,首先探討社群毒品犯罪與因應對策現況,接續剖析誘捕偵查遭遇困境與執勤風險,最後策進科技變革下偵查新思維及謀略;案例分析則就訪談對象曾親身破獲且具有代表性的案件議題予以歸結,以提高整體研究分析類型之精確性與可信度。本研究從嘉義地區曾任基層派出所制服員警中,以立意取樣的方式選取5名受訪者進行個別的深度訪談研究。研究結果發現:一、社群浪潮推波助瀾致毒品犯罪更形氾濫;二、誘捕緝毒應衡量績效與風險須同等重視;三、科技時代整體犯罪偵防對策應權衡審酌。依據研究結果提出以下四大面向之研究建議:一、

偵查技巧面:誘捕偵查技巧須與時俱進,切忌墨守成規之查緝作為;二、法治素養面:強化員警法治觀念素養,嚴防警察績效制度之弊端;三、科技建警面:全面推動科技建警,期前因應科技偵查時代之來臨;四、完善保障面:持續推行保障員警執勤、訴訟及賠償權益之完善後盾。

心靈秩序與世界歷史:奥古斯丁對西方古典文明的終結(增訂本)

為了解決大同大學選課系統 的問題,作者吳飛 這樣論述:

《上帝之城》是西方早期基督教思想的集大成者奥古斯丁晚年耗費13年寫成的浩繁巨著,被稱為“奥古斯丁思想的成熟之花”。其寫作背景是410年羅馬被蠻族攻克之際,異教徒乘機對基督教信仰進行攻擊、責難。奥古斯丁寫作本書予以嚴正批駁,通過對羅馬史的評論,以及闡述他自己的一整套完整的宇宙觀、歷史觀和人性論,告訴世人羅馬的歷史只是毫無光榮的“霸欲”,羅馬帝國和地球上的任何世俗世界都無足輕重,以羅馬為代表的“地上之城”終將毀滅,真正重要的是“上帝之城”的發展,即人類精神和心靈秩序的進步,永久和平和終極神義將在末日後的上帝之城得到實現。而基督教則是實行這種進步和獲得拯救的媒介。 本書將奥古斯丁和《上帝之城》置於

西方思想史的古今之間,也就是西方古典哲學(古希臘羅馬的思想與文明)與中世紀神學之間的過度環節,從四個層面——“心靈秩序”(本體論)、“原罪”(人性論)、“歷史”(世界歷史觀)、“末日”(價值論)——對這部冗繁的巨著進行了全面的梳理與闡釋;並對奥古斯丁寫作本書的歷史背景和心理動因,以及他對後世的廣泛影響和後人對他的挑戰和批判,也做了簡要的陳述和分析。 吳飛,河北肅寧人,1973年出生,2005年獲哈佛大學人類學博士學位,現為北京大學哲學系教授,主要研究領域包括基督教哲學、宗教人類學、中西文化比較研究等。著有《麥芒上的聖言》(2001)、《自殺與美好生活》(2007)、《自

殺作為中國問題》(2007)、《浮生取義——對華北某縣自殺現象的文化解讀》(2009)、《心靈秩序與世界歷史:奥古斯丁對西方古典文明的終結》(2013)、《人倫的“解體”:形質論傳統中的家國焦慮》(2017);譯有《蘇格拉底的申辯》(譯疏,2007)、《上帝之城:駁異教徒》(三卷,2009)。 導言:奥古斯丁與羅馬 第一部分 心靈秩序:至善下的二元分裂 第一章 世界的開端:歷史作為心靈秩序 第二章 善惡的開端:天使的創造與分裂 第三章 人性的開端:沒有歷史的樂園 第二部分 原罪:心靈的內在衝突 第四章 意志之罪:性情與驕傲 第五章 死亡之罪:永無終結的悲慘處境 第六章

繁衍之罪:亞當和他的後代 第三部分 歷史:自然之外的拯救與合一 第七章 兩座城的歷史:沒有第三座城 第八章 羅馬的歷史:毫無光榮的霸欲 第九章 以色列的歷史:並不神聖的聖城 第十章 言成肉身:唯一的歷史事件 第四部分 末日:普世大同抑或二元終結 第十一章 終極善惡:人類價值的全面消解 第十二章 終極神義:末日的歷史意義 第十三章 終極生死:循環論抑或二元論 結語:奥古斯丁與西方文明的命運 後記 附錄塵世之城與魔鬼之城:奥古斯丁政治哲學中的一對張力 主要參考文獻 後記 作者後記 吳飛 2007年,我翻譯的《上帝之城》上冊在上海三聯書店出版時,我曾經在“譯者說

明”中談到,要使此書真正有益於中國學界,必須配以相應的研究,而以我當時的能力,尚不足以完成一篇令人滿意的研究性導言。我曾經許諾,在全書譯竣之際,我會寫出一篇導言。現在,距離全部三冊出版已經三年過去了,我才完成了這項研究,而它竟然變成了一本又臭又長的著作,實在慚愧之至。 每個研究者對他的研究物件都會產生深厚的感情,要不然也不會窮年累月地耗在他的身上。我從2003年開始著手《上帝之城》的翻譯,到現在已經快十年了。在這十年裡,奥古斯丁成了我的精神之友。在翻譯的過程中,我觸摸著他的每一個字,似乎感到了他心靈的跳動;在閱讀他的其他著作時,我又體味著他人生的變遷。我曾經為他的痛苦而悲哀,為他的欣喜而微笑

,為他的睿智而感慨,當然,也曾經為他的拖遝冗長而歎息。奥古斯丁是人類歷史上屈指可數的思想大師之一,同時也是一個有著喜怒哀樂的敏感的朋友。他曾經用自己的思想改變了西方歷史,也曾經以自己的故事影響著無數和他一樣敏感的心靈。 奥古斯丁是我的精神之友,我真心喜愛他的每一部著作,哪怕是這部公認結構混亂的《上帝之城》。但他沒有成為我的精神偶像,因為我也深切地意識到他的缺點和怪異之處,而且不願意我關心的朋友們變成和他一樣。他有一些過於極端的想法,追求不切實際的夢幻,然後又沉溺在自己的這些想法之中。作為一個思想家,他用高深的哲學建構了一個思想大廈,這座大廈的確宏偉高峻,但也充滿了森森戾氣。從旁邊看一看,確實

可以讓人心馳神往,但缺乏自然氣息,不可久居。 此書既是對奥古斯丁的一個交代,也是對於所有其他朋友的一個警醒。我希望在書中盡可能展現奥古斯丁思想的深刻和偉大,但同時也毫無保留地展示他的思想張力和對現代西方文明帶來的種種問題。 本書的研究和寫作,得到了諸多師友的幫助。北大的趙敦華、張志剛、張祥龍、王博、韓水法、尚新建、孫尚揚、姚衛群、王宗昱、冀建中、徐鳳林、沙宗平、徐龍飛、李四龍、楊立華、李猛、吳增定等教授都在我的寫作過程中給了巨大的幫助,渠敬東、應星、張旭、周飛舟、舒煒、趙曉力、強世功、唐文明、劉甯等朋友的批評,促成了本書最後一輪的修改。特別要提出的是,本書的內容曾經在2009-2010年的

北大研究生討論班、2012年的本科生通選課,以及北大哲學系基督教研修班的幾次課程中講授,課上同學們的研討和批評,是書中很多思想的直接來源。我從學生們那裡學到的,不比他們從我這裡獲得的少。其中孫帥、趙金剛、吳功青、陳斯一、楊維宇、李曉璿、吳青、顧超一、樊虹谷、劉長安、柏宇洲、許嘉靜尤其給予了我極大的幫助。三聯書店的馮金紅是多年來的朋友,沒有她的督促,這本書至今也不會完成。更要感謝我的家人一如既往的支持,使這部難產的著作終於問世。 本書的導言中的部分內容以《奥古斯丁論羅馬的陷落》發表在《復旦學報》2011年第4期,第四章的主體部分分別以《奥古斯丁論前性情》的題目發表在《世界哲學》2010年第1期

,《對樹的罪和對女人的罪:奥古斯丁原罪觀中的兩個概念》的題目發表在《雲南大學學報》2010年第6期,第六章的一部分以《奥古斯丁論死亡》的題目發表於中國社會科學院編《宗教哲學》第一輯,第七章的一部分以《奥古斯丁論塵世政治的意義:第三座城問題》的題目發表在《北京大學學報》2012年第2期。謹對這些刊物允許本書收入這些文章表示感謝。 另外,近幾年來,我已經陸續發現我翻譯的《上帝之城》中的一些錯誤,有些是相當嚴重的錯誤。本書引用到這些地方時,都予以改正和說明。在此我再次許諾,數年之內,會拿出一個錯誤少一些的修訂譯本,雖然現在不敢承諾具體的期限。 本書是中國社科基金專案“奥古斯丁基督教思想研究”(編號

10CZJ008)的結項成果,對中國社科基金表示感謝。 2012年夏于燕東園 去年年底,三聯書店的馮金紅提出,希望我能夠對本書做一些修訂,以便再版。多年來我養成了一個不知道是好是壞的習慣,即一本書一旦出版,自己就不願意再讀了。所以,這是我在此書出版後第一次系統地把它再讀一遍,結果發現了其中的不少文字錯誤,就隨手做了修訂。特別是,上一版由於疏懶,未能編訂一份參考文獻,導致了許多讀者查閱的不便。所以這次特意編了一份主要參考文獻,附於書末,以便讀者檢索。除此之外,書中主要內容未做大的調整。 此外,書末附上了我另外寫的一篇文章,《地上之城與魔鬼之城》。此文寫於拙作交付出版之後,是我對書中政治

哲學部分的一個修正,原刊於《思想與社會》專輯《奥古斯丁的新世界》,因與書中內容關係密切,故亦附於書末。 書能再版,自當感謝編輯與讀者的錯愛,當然也非常期待各界朋友一如既往的批評指正。 2018年初秋於仰昆室

大學生對高等教育機構整併觀點之研究-以國立清華大學為例

為了解決大同大學選課系統 的問題,作者詹百依 這樣論述:

本研究主要探討,我國在高等教育普及化及少子女化狀況下,教育部推出公立大學的整併政策,整併之相關利害關係人(學生),對於整併觀點之研究。是故,研究者以國立清華大學為例,原國立清華大學6位同學為對象,採用質性之半結構訪談方式,訪談大綱以原國立清華大學和國立新竹教育大學整併後,學生對於新校名(校譽)、資源整合(校園,設備)及通識課程師資與選課之變化等三面向的觀點之看法。本研究發現如下:一、二校整併初期,學生最關心的就是自我應有權利及義務是否有受到損失或受益,整併後學生觀察,實際並不影響。二、整併後只有通識課程有多元且豐富之調整,伴隨著通識選修,師資才有不同變化。但礙於兩校上課及交通距離,實際受益學

生並不多。三、整併後資源整合部份,宿舍資源男、女生感覺不同;校內公車因合併系統(台聯大、南大校區)過多,容易搭錯;圖書資源整合,逹到資源共享的優勢。四、整併後同學對於基本資源需求(住、行、育、樂)使用率偏低,甚至覺得有待改善。故整體合併觀點評分並不高。綜合本研究的發現結果,所提出的結論有:一、原清大同學對於整併後情感的表現,從排斥後趨於接受;對於校譽的看法,認為並不影響。二、清華大學整併後,在基本資源需求上,有待改善,交通問題首當其衝。三、原清大同學對整體合併觀點評分持中等看法。對整併學校建議如下:一、合併方向及合併過程等資訊需公開且相關利害關係人之間溝通管道需多元。二、對彼此要秉持互相尊重、

信任才能共好。三、重視利害關係人對於基本資源需求的權益。

想知道大同大學選課系統更多一定要看下面主題

大同大學選課系統的網路口碑排行榜

-

#1.歷年開課資料查詢系統

課號 課程名稱 教師 所屬系所 選別 學分 授課 演習 教師職別 1 G0040C 現代公民素養 韓昌宏 通識教學組 必修 2.0 2 0 兼任 2 G0040D 現代公民素養 韓昌宏 通識教學組 必修 2.0 2 0 兼任 3 G0070E 勞作教育 必修 0.0 1 0 兼任 於 tchinfo.ttu.edu.tw -

#2.大同大學IT持續營運的關鍵CIO要成為上下溝通的橋樑

大同大學 電子計算機中心主任虞台文提到,以前學校電算中心系統負載能力比較差時,採高年級先選課的制度,後來引進更強的伺服器負載平衡系統後,大同大學 ... 於 news.pchome.com.tw -

#3.臺北市立大學

歡迎使用校務資訊系統Server 2 ... 學生選課期間,請利用學生「學生選課快速登入」進入系統 ... 本校為因應個資法實施,校務系統調整帳號驗證規則如下:. 於 my.utaipei.edu.tw -

#4.大同大學IT持續營運的關鍵CIO要成為上下溝通的橋樑 - iThome

電算中心不僅要一面處理選課制度的問題,還要擔心系統遭受大量封包的攻擊。大同大學電子計算機中心主任虞台文提到,以前學校電算中心系統負載能力 ... 於 industry4.ithome.com.tw -

#5.「大同大學選課」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

大同大學選課 資訊懶人包(1),選課查詢系統.條列式查詢.全校各班課程·全校教師授課·共同科目·通識課程·全校選修課程·在職選修課程·跨領域學程課程·跨領域課程·英文授課 ... 於 1applehealth.com -

#6.第三期A類大同大學建構跨域合作、創意啟發、彈性自主的ttu ...

第三期A類大同大學建構跨域合作、創意啟發、彈性自主的ttu 特色學習生態系統:以maker 夢工廠及社區文資為基地. ... 尊重學生性向輔導選課3. 完善的排課規則,避免衝堂 ... 於 www.slideshare.net -

#7.大同大學校務資訊系統 | 大同大學系統連結 - 訂房優惠報報

大同大學系統 連結,大家都在找解答。第一次登入時,密碼請使用身分證號碼(英文字母大寫),進入後系統會要求您變更密碼。 於 twagoda.com -

#8.大同大學學生 - Uealella

Rd., Taipei City 104327 , Taiwan (R.O.C.) 第一次登入時,密碼請使用身分證號碼(英文字母大寫),進入後系統會要求您變更密碼。 (17) 大同大學校園資訊系統. 於 uealella.cat -

#9.graduate 看板- Re: [閒聊] 大同大學在各學校的眼裡是怎樣的?

除了選課系統爛! 學校行政人員態度也很爛! 以上問大同都知道應數系更扯蛋讀到大三突然要倒系說沒經費? 北投不是賣了?頗呵校方一堆課程不開叫我們自己滾去外校修 ... 於 myptt.cc -

#10.真理大學校務資訊系統

依本校資安規範,個人密碼請至少六個月更換一次! 第1次登入使用帳號學生和校友為學號,教職員為au+職號密碼預設為身份證字號 提醒~~ 在校務系統修改的密碼會同步修改 於 sso.au.edu.tw -

#11.趨勢贏家53-《為孩子選對最佳大學 2019入學全攻略》: 獨家調查》全國149所大學最學程報告

跨校選課彈性大各校頂尖領域都可修當各大學力推跨域學習之際,優久聯盟的原名為「優九聯盟」是由大同大學、文化大跨校選課也展現出一定的優勢。 於 books.google.com.tw -

#12.大同大學選課-在PTT/MOBILE01上品牌家電推薦開箱-2022-03 ...

選課 查詢系統. 條列式查詢. 全校各班課程· 全校教師授課· 共同科目· 通識課程· 全校選修課程... 注意:大學部星期一第五節此時段為「全校共同時間」請勿選課... 於 homeapp.gotokeyword.com -

#13.公告:110學年度第1學期優久大學聯盟校際選課

一、優久大學聯盟校際選課系統 https://course.ttu.edu.tw/u9/ 二、110學年度第1學期優久大學 ... 9/22:大同、文化、世新、東吳、淡江、輔仁、實踐. 於 www.acad.tku.edu.tw -

#14.學生專區- 臺灣科技大學校務資訊系統入口網

查無此項目! 瀏覽器尚無使用記錄. 選課系統 · 課程查詢 · 校際選課系統(外校生) · 課程評量 · 成績查詢 · 學生必修課程查詢 · 輔系雙主修申請 · 學分學程申請. 於 i.ntust.edu.tw -

#15.各班級課程查詢 - 大同大學

選課 查詢系統. 條列式查詢. 全校各班課程 · 全校教師授課 · 共同科目 · 通識課程 · 全校選修課程 · 在職選修課程 · 跨領域學程課程 · 跨領域課程 · 英文授課課程. 於 selquery.ttu.edu.tw -

#16.SIP學生資訊系統 - 健行科技大學

請使用健行Email 帳號(學號) 密碼登入。 如有SIP系統之相關問題,請洽分機3827。 系統簡介 | 忘記密碼 | 解除快顯封鎖. 選課入口 日間部選課系統入口 · 進修部選課系統 ... 於 www.uch.edu.tw -

#17.大同大學學生資訊系統在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

提供大同大學學生資訊系統相關PTT/Dcard文章,想要了解更多大同大學網路硬碟3、大同大學網路印跌3、大同大學 ... 學生資訊系統(提供學生用,意見調查、各階段選課. 於 astrologysvcs.com -

#18.大同大學教務處

2022-05-27 大同大學110 暑修上期,網路選課時間:05/30 ~ 06/14,6月15日截止繳款,若仍未繳款,06/16刪除選課。 2022-05-13 大同大學110學年度外校學生申請跨校暑修選課 ... 於 dean.ttu.edu.tw -

#19.大同大學開放交流平台| 【建議最後一學期選課前先確認】

1️⃣ 進入本校官網進入『學生校園資訊系統』. 2️⃣ 登入系統. 3️⃣ 點選電算. 4️⃣ 左邊最下方點選投票系統. 5️⃣ 點選大同大學學生會第21屆正副會長選舉. 於 www.facebook.com -

#20.校務行政資訊系統 - 大同大學

配合ISO27001資訊安全規範,本系統密碼有效期限為三個月, 超過期限未變更者,系統會自動要求用戶重設不同之密碼。 帳號: 密碼: 帳號為本校核發之email帳號(不 ... 於 ttucis.ttu.edu.tw -

#21.大同大學學生家長資訊系統

為讓家長了解子弟在校學習狀況,本校特設立此網站, 提供同學出缺勤狀況、本學期各項成績、功課表及歷年成績等資訊, 為避免資訊外漏造成同學困擾,所提供資料中不會 ... 於 stucis.ttu.edu.tw -

#22.【研習】大同大學舉辦磨課師課程「自造者工具使用實務 ...

快速連結 · 選課系統 · 開課資料 · 招生訊息 · 數位學習平台 · 網路服務 ... 於 www1.ydu.edu.tw -

#23.大同大學選修在PTT/mobile01評價與討論 - 夜市攤販資訊集合懶 ...

選課 查詢系統. 條列式查詢. 全校各班課程· 全校教師授課· 共同科目· 通識課程· 全校選修課程... 注意:大學 ... 於 nightmarket.reviewiki.com -

#24.大同大學板 | Dcard

大同大學 板,一個能讓你暢所欲言的地方。 ... 如題,學校系統上成績那裡都只有班排名,教務申請資料那裡有沒有有關系排名的,所以想請問我們學校有系排名嗎? 於 www.dcard.tw -

#25.註冊課務組- 優久聯盟校際選課系統 - 東吳大學

caret_down. 首頁 · 優久聯盟相關資訊 · 跨校選課; 優久聯盟校際選課系統. 優久聯盟校際選課系統,請點選下方圖示進入:. |回到頁首| ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#26.選課規定| TMU graduate - 台北醫學大學新生入口網

「大學部(含學士後)必修課程」得由各學系設定是否開放學生系統自由加/退選, ... 不含跨校輔系、雙主修),可直接於選課系統選修輔系、雙主修之課程。 於 freshman.tmu.edu.tw -

#27.大同大學校務資訊系統 - 健康貼文懶人包

校務行政資訊系統- 大同大學。 帳號為本校核發之email帳號(不含@ttu.edu.tw) 新進同仁第一次登入之密碼為身分證字號系統時間:110 年12 月20 日上午10:03:45 大同大學電子 ... 於 health.diningtagtw.com -

#28.各校活動訊息-大同大學「第一次MOOCs就上手,一起"翻轉"吧」

註冊及課務組-選課系統, 另開新視窗. ... 中華民國私立大學校院協進會指導大同大學辦理「第一次MOOCs就上手,一起"翻轉"吧!」磨課師研討會。 於 tourism.csu.edu.tw -

#29.樹德科技大學:愛上宜學、宜居、宜行、宜樂的山水校園- 首頁

身分快速連結::: · 學生 · 教職員 · 校友 · 考生 · 訪客. 於 www.stu.edu.tw -

#30.聖約翰學生入口網

(校外訊息) 國立彰化師範大學進修學院推廣教育課程(證照檢定)招生簡章 ... (校外訊息) 大同大學舉辦「111年度大學社會責任實踐計畫(USR)成果展」 ... 於 sjusip.sju.edu.tw -

#31.中國文化大學選課專用入口

為維護學生權益及公平性,自即日起,本校學生選課統一於”選課專用入口”登入。 並針對疑似使用不當程式進行選課者進行”我不是機器人”驗證且施予必要之懲處,以維護其他 ... 於 mycourse.pccu.edu.tw -

#32.臺北私立大同高級中學

2022/06/02, 教學組, 【高一選課】數A/數B差異說明公告. 280. 2022/05/31, 體衛組, ~~重要訊息~~本校BNT校園接種追加劑施打時間為6/13(一) 如果同學小黃卡遺失請看過來. 於 www.tsh.tp.edu.tw -

#33.日間學制學、碩、博學生- 國立臺灣師範大學教務處

選課 紀錄不因未繳費取消,需繳完學分費才能完成停修課程。 *學雜費列印繳費單系統:https://ap.itc.ntnu.edu.tw/FreshLogin/ (6/10開放列印繳費單) 暑修辦法:. 於 www.aa.ntnu.edu.tw -

#34.相關連結

高中部選課系統 ... 高中選課系統 · 108學年度高中部課程計畫(核定版) · 國教署公文平台 · 教育雲 · 家庭教育 · 韓語油漆式速記訓練系統 ... 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#35.轉知大同大學與台灣資訊安全聯合發展協會聯合辦理「白帽菁英 ...

熱門點閱 ; 1111日間學制註冊.選課手冊 ; 111學年度大學申請入學指定項目甄試須知公告 ; 111學年度行事曆出爐了. 於 www.shu.edu.tw -

#36.雲端的校園組織架構與排課選課系統__臺灣博碩士論文知識加值 ...

詳目顯示 ; 碩士 · 大同大學 · 資訊工程學系(所) · 2014 · 中文. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#37.大同大學「111學年各學系申請入學甄試指定項目審查重點及 ...

大同大學 為幫助學生有方向性的準備申請入學甄試指定項目, 謹提供該校「111學年各學系申請入學甄試指定項目審查重點及準備指引」 於 www.tsshs.ntpc.edu.tw -

#38.大同大學資訊工程學系徐倜雲 - IOH 開放個人經驗平台

「硬體」類課程則包含計算機概論、數位電子學與作業系統等。此外,倜雲特別提醒,資工系課程有「擋修」規定,程式設計(一)、程式設計(二)及 ... 於 ioh.tw -

#39.歡迎光臨- 啟英高中

普通科湯有翔、陳以恩及黃永勳三位同學創下同時錄取台灣大學及醫學系雙金榜,創下 ... 東吳大學德國文化學系普三甲宋承翰大同大學工業設計學系普三戊彭俊瑋中原大學 ... 於 web.cyvs.tyc.edu.tw -

#40.Questionnaire - ISAC中華民國大專校院資訊服務協會

A1 德明技術學院,主題:IT Service Help Desk的系統開發與建置/校務資訊入口網站(TIP)之發展路程與經驗分享. B1 輔仁大學,主題:網路選課– 每學期的定期陣痛 於 www.isac.org.tw -

#41.系統連結 - 大同大學

學生MS郵件系統(GoogleMail) · 網路硬碟(二) · 網路郵局-教職員GM信箱(GoogleMail) · 網路硬碟(三) · 網路郵局-教職員信箱. 快速連結. 大同大學高等教育深耕計畫. 於 www.ttu.edu.tw -

#42.國立宜蘭大學教務資訊系統

新生、轉學生預設帳號為學號,密碼為身分證字號前八碼(英文為小寫) 學生若忘記密碼,請攜帶學生證,至圖資館一樓資訊網路組辦理. 建議使用瀏覽器IE10以上、Chrome. 於 acade.niu.edu.tw -

#43.大同大學資訊工程學系103 屆新生手冊大眾運輸交通資訊公車 ...

或捷運台北車站6D 出口處搭乘247 或287 線至大同大學下車。 ... 新生選課. 大同大學提供線上選課系統,請. 新生注意選課時間。 如何進入選課系統:. 於 ttucseca.weebly.com -

#44.大同大學

提供學校簡介、歷史概況、校園公告、招生服務、郵件服務、選課系統、 ... 大同大學Tatung University 全校總網系統連結– 大同大學Tatung University. 於 www.portlound.me -

#45.大同大學工程學院學士班 - ColleGo!

大學 選才與高中育才輔助系統,自主驅動、適性揚才,找到適合你的學群學類 ... 入學之學生在一年級修業時,學籍與選課暫不分學系,等修完大一課程後再 ... 於 collego.edu.tw -

#46.首頁- 輔仁大學學生資訊入口網

快速連結. 彈性課程專區 會議記錄專區 選課系統 教務處 學務處 圖書館 學輔中心 學習輔導資源 電子郵件( Web Mail ) 單一帳號 ... 於 portal.fju.edu.tw -

#47.大同大學MOOC「跳跳與小巴-解鎖平面設計」即日起開放報名

大同大學 函. 地址:台北市中山區中山北路三段四十號. 聯絡人:陳欣旻. 電話:02-2182-2928 6067. 電子郵件:[email protected]. 受文者:高雄醫學大學. 於 academic.kmu.edu.tw -

#48.大同大學

招生資訊 · 認識大同 · 學術單位 · 行政單位 · 圖書資源 · 推廣教育 · 系統連結 · 資訊查詢 · 畢業流向 · 防疫專區. Menu. ::: 首頁 · 舊版首頁 · English · 網頁導覽. 於 www.ttu.edu.tw -

#49.大同大學磨課師課程「自造者工具使用實務(2019春季班)」

大同大學 磨課師課程「自造者工具使用實務(2019春季班)」,自108年2月22日(星期五)起,於ewant育網開放教育平台免費開課,敬邀師生踴躍報名參加- 公告訊息-國立員林 ... 於 www.ylsh.chc.edu.tw -

#50.資訊系統- 大同技術學院

學生課表查詢系統 · 數位歷程系統. 各部別、科系開課課程時間查詢, 師生部落格、校園數位履歷、學生學習歷程. 學生網路選課系統 · 學生通識選課系統. 於 main.ttc.edu.tw -

#51.stucis.ttu.edu.tw - 大同大學校務資訊系統 - Sur.ly

大同大學 校務資訊系統. https://stucis.ttu.edu.tw. Safety status. Safe. Server location. Taiwan. Latest check. 2 months ago. MYWOT. Child safety. Very poor. 於 sur.ly -

#52.大同大學選課 :: 公私立小學網

選課 查詢系統.條列式查詢.全校各班課程·全校教師授課·共同科目·通識課程·全校選修課程·在職選修課程·跨領域學程課程·跨領域課程·英文授課課程.,選課查詢系統. 於 elementary.iwiki.tw -

#53.大同大學校務資訊系統

系統 登入. 學號: 密碼:. 登入說明. 第一次登入時,密碼請使用身分證號碼(英文字母大寫),進入後系統會要求您變更密碼。 (17) ... 於 stucis.ttu.edu.tw -

#54.校務系統大同 :: 加油地圖

加油地圖,大同大學學生資訊系統,大同大學資訊查詢,大同大學選課,大同技術學院,大同大學系統連結,大同大學tronclass,大同大學行政資訊系統,大同大學課表. 於 twcpc.moreptt.com -

#55.優久大學聯盟12校跨域學習資源豐 - 大學問

其後在103年大同大學(1956年創立)、105年臺北醫學大學(1960年創立) ... 學生跨校選課,所有開放課程名稱登錄於「優久跨校共享課程選課系統」內, ... 於 www.unews.com.tw -

#56.大同大學選課系統的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD ...

大同大學選課系統 的評價費用和推薦,在EDU.TW、DCARD、FACEBOOK、PTT.CC和這樣回答,找大同大學選課系統在在EDU.TW、DCARD、FACEBOOK、PTT.CC就來教育學習補習資源網, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#57.搜尋 - 教務處

大同大學 磨課師課程「跳跳與小巴-解鎖平面設計」,自110年7月26日(一)起, ... 報名方式:請學員先於TaiwanLIFE平台註冊帳號,即可選課(https://taiwanlife.org)。 於 b001.hwu.edu.tw -

#58.#懶人包大同新生快來看– Zuvio 校園話題

各位大同的新鮮人,有沒有很期待大學生活呢?有沒有覺得大學生活很徬徨無助 ... LevelCode=4,2. 查學號(用來登入學生資訊系統)→http://excellence2.ttu.edu.tw/freshman/ 於 irs.zuvio.com.tw