大同大學校風的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬寧寫的 無愧人生──矢志抗日、熱衷教育的馬元放 和鄭淑眞等24人的 職引迷津都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大同大學-化簡為繁展現多元風貌大同務實的國際化之路也說明:許多大同大學與斯圖加特應用科技大學的同學變成好朋友,營隊結束後,仍透過臉書、Line社群持續聯絡與分享生活。 其中,也有同學受到台德文化、兩校校風吸引,或是個人求學 ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和慈濟傳播人文志業基金會所出版 。

逢甲大學 歷史與文物研究所 李建緯所指導 賴怡慈的 日治時期臺灣奉安設備之研究 (2018),提出大同大學校風關鍵因素是什麼,來自於日治時期、教育敕語、御真影、奉安、文物研究。

而第二篇論文國立雲林科技大學 資訊管理系 陳昭宏所指導 李英治的 創新擴散理論與制度化壓力對於國民小學教師參加教師專業發展評鑑意願之影響-以彰化縣國民小學為例 (2016),提出因為有 教師專業發展評鑑、創新擴散、制度化壓力的重點而找出了 大同大學校風的解答。

最後網站工業設計系排名則補充:019052 大同大學工業設計學系124人第一階篩選標準108年分發標準回其他學系.5. ... 景從絃歌起十里百里桃李春風師鐸聲千回萬回瑜亮成眾敦品勤學弘校風思源篤行蔚世用, ...

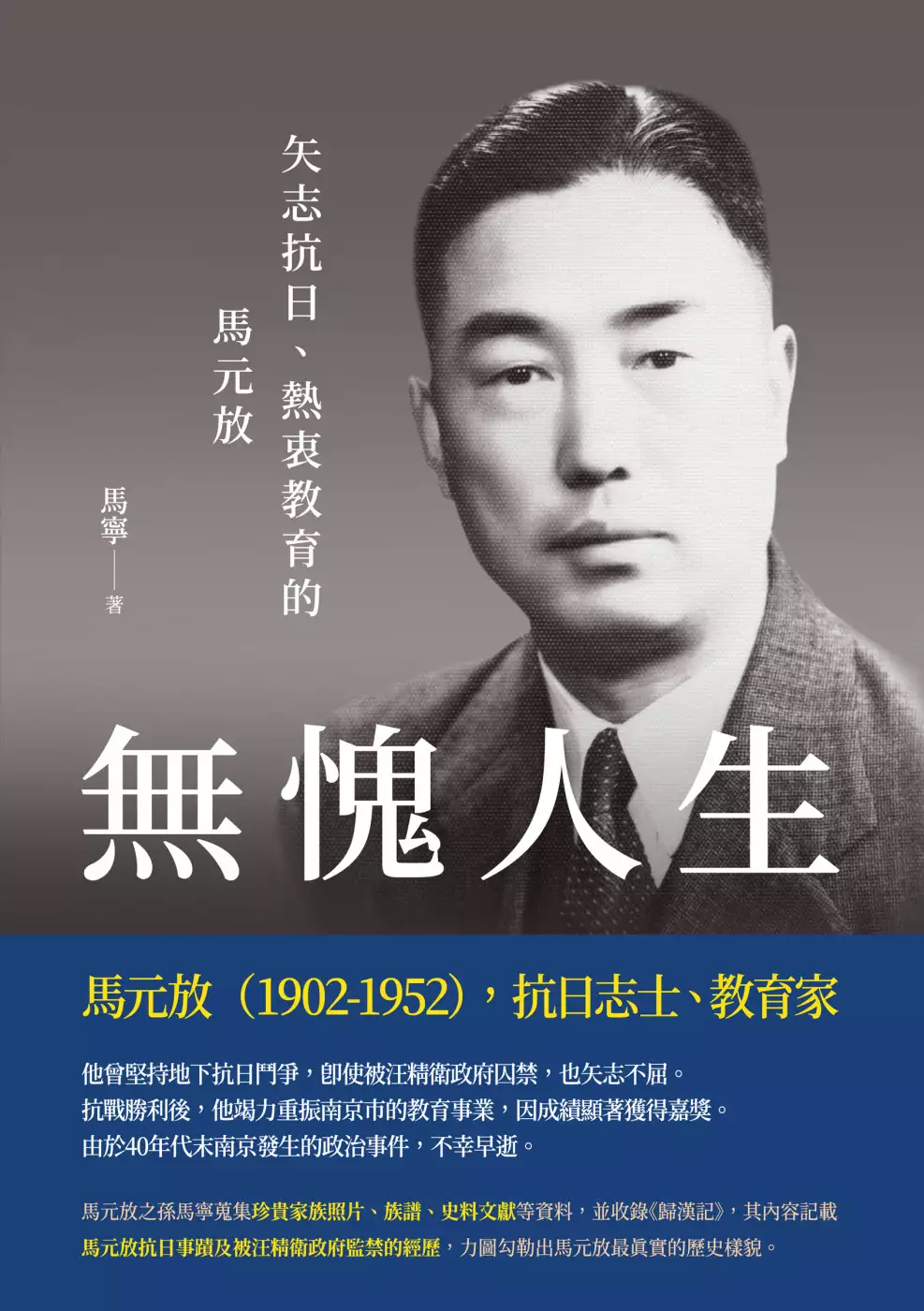

無愧人生──矢志抗日、熱衷教育的馬元放

為了解決大同大學校風 的問題,作者馬寧 這樣論述:

「我是早已抱定了一死的決心,和敵偽奮鬥到底,要使敵偽知道國中並非無人。」──馬元放 1902年出生於江蘇省武進縣的馬元放,在中國國民黨中擔任諸多要職。抗日戰爭時期,領導江蘇省國民黨黨務系統的地下抗日鬥爭。後遭出賣,被汪精衛政府逮捕羈押三年餘,但他始終堅貞不屈;抗戰勝利後,他當選為國民黨中央執行委員,後被任命為南京市副市長兼教育局局長,推行實施多項政策,例如:搶救學荒、制定教育發展草案、培養穩定師資、提高教學品質等,成功重振戰後南京市的教育事業。 國共內戰後,他放棄赴臺,居留上海。因1946年南京「下關事件」及1947年南京「五二〇」、「六二」學生運動之政治事

件,於50年代初離世。然而,他真的有罪嗎?根據檔案文獻中承載的歷史真相,本書將揭示馬元放的真實人生。 作者馬寧是馬元放之孫,為還原馬元放真正的歷史樣貌,曾前往中國第二歷史檔案館、江蘇省及南京市檔案館、南京上海等地圖書館,甚至在2013年來到臺灣,走訪臺北的中央研究院近代史研究所、國史館、中國國民黨中央文化傳播委員會黨史館、圖書館、武進同鄉會。此外,還拜訪了海峽兩岸瞭解馬元放的先輩與學者。本書不但是馬元放的個人傳記,也體現民國建都南京之初期市政建設、江蘇省抗戰教育,以及抗戰勝利後南京教育的部分歷史片段。 另外,本書亦收錄馬元放於1944年出版的《歸漢記》,並特別新增注釋。該書回憶其在

抗日期間,被汪精衛政府監禁在看守所、感化院的經歷,以及在敵後工作的種種情況。《歸漢記》不僅可作為珍貴的抗戰史料,也具有一定的文學藝術價值。 本書特色 ★馬元放之孫馬寧根據珍貴家族照片、族譜及往返兩岸各地檔案館、圖書館與同鄉會蒐羅之資料,完整呈現馬元放的一生。 ★書中收錄1944年馬元放的作品《歸漢記》(特邀南京師範大學徐克謙教授作注)。

日治時期臺灣奉安設備之研究

為了解決大同大學校風 的問題,作者賴怡慈 這樣論述:

現今對於日本天皇崇敬之地位,是為明治維新後,為建立凝聚人民認同下,所極力從新塑造之延續。在臺灣,學校內亦可看到教育敕語謄本、御真影、奉安設備或空間等建構天皇神聖性的媒介。御真影為天皇皇后肖像,教育敕語是內閣以天皇知名發表對於教育的話語,奉安設備或空間則是保護與天皇有關物件的專屬設置。進一步比對文獻資料,臺灣學校內的敕語謄本與御真影的下賜狀況,實則不如《臺灣教育沿革誌》中所說的全臺學校皆有,而是依是否有準備奉安設備或空間等為下賜依據;另一部分,針對奉安設備或空間等形制進行梳理,從圖像學理論與類型學分析其形制外觀的含意,以及依保護的物件而有所不同的設置狀況,敕語謄本的保護多數使用單開奉安庫,御真

影的保護則是慎重以待。實際的下賜與奉安仍依各學校之能力有關,各學校亦會透過寄附、募資等方式盡可能的準備奉安設備或空間。並透過對於下賜、奉安過程、日常安排及特定節日的儀式行為等,以及奉安設備或空間的設置分析,進而知道當時致力於天皇的神聖性建構,以及認同塑造等的操作方式。

職引迷津

為了解決大同大學校風 的問題,作者鄭淑眞等24人 這樣論述:

職業,不只是養家餬口的薪水, 更是人生價值與成就感來源。 職涯起點,如何擇所愛、愛所擇? 二十二位業師以自身就業、創業經驗,為年輕人指點迷津。 ◎本書邀請慈濟大學二十二位在職場有傑出經驗的慈懿爸媽,分享學思歷程、產業動態、專業知能、創業艱辛、時間管理及人際關係等;是「善」與「愛」的生命實踐,也是「誠」與「德」的慧命典藏。 「慈誠懿德會」是慈濟大學人文教育最具特色的一環,與學校導師、諮商中心,共同建構「三軌多元輔導」創舉,提供學子課業、生活、感情、心理等全方位關懷。 二〇一〇年起,慈大開辦「慈懿咖啡館講座」;二〇一四年起,接續推動「慈懿業師引航計畫」,邀請慈懿爸媽開設國際發

展、經營管理、生態領域、生技領域、藝術美學、公務體系等課程,提供學生進入職場前的就業學習。 職場心法 ◆旅行、讀書,可以發現好的價值、開闊個人視野。——福樺建設董事長 丁章權 ◆複製好的經驗,將知識、學識轉為膽識,就能少走冤枉路。——旺陞貿易有限公司負責人 陳萬旺 ◆培養敏銳的觀察力,再平凡的事物都能從中找到亮點。——中央研究院生物多樣性研究中心研究員 巫文隆 ◆畢業科系並非絕對,態度對了,做什麼都容易成功。——趙雲科技副總經理 楊贊弘 ◆出社會才是學習的開始,任何問題都是「老師」、都是成長的機會。——進口服飾代理商 呂梅英 ◆任何行業都是「臺上一分鐘

,臺下十年功」。——高苑科技大學土木工程系副教授 陳偉全 ◆別人走過的路,不一定適合自己;勇敢探索人煙罕至的崎嶇小徑,發現自我生命桃花源。——怡然居螢火蟲花園負責人 賴胤就 ◆成為頂尖,就不易被取代。——國際技能競賽裁判長 張文漳 ◆創造「被利用」的價值,人生因「利他」而豐富。——香榭商旅負責人 盧若蓁 ◆欣賞他人優點,包容不同意見,還要正確表達自己想法。——臺北當代藝術精品中心總監 王儷蓉 ◆風平浪靜訓練不出一個好水手,沒有暗礁怎會激起美麗浪花?——花蓮縣警察局勤務指揮中心警官 許志賢

創新擴散理論與制度化壓力對於國民小學教師參加教師專業發展評鑑意願之影響-以彰化縣國民小學為例

為了解決大同大學校風 的問題,作者李英治 這樣論述:

中文摘要民國95年教育部以發展教師專業為目的,開始試辦教師專業發展評鑑。該評鑑運用評鑑的原理原則以及科學方法,有系統地蒐集教師教學相關表現的事實性資料,進行分析與評估。其宗旨在於了解教師有效教學與專業成長的真正需求,進而提供由下而上之教學精進協助,以增進教師專業職涯發展、提升學生學習成效。教師專業發展評鑑開辦之初,多數教師對其產生抗拒與不合作態度,究其原因,多為畏懼未通過評鑑,其專業性受質疑;多數校長也害怕評鑑結果會影響學校風評與招生,因而消極以對。教師專業發展評鑑對象為教師,因此推動成效取決於教師的參與意願。若能讓教師認同教師評鑑制度與準則,日後該制度的推展必能事半功倍。反之,則可能會徒勞

無功,甚或怨聲載道。本研究認為個人創新接受度與創新特質,會影響教師參加教師專業發展評鑑之意願。制度化壓力,亦會讓教師專業發展評鑑的推動得到效率。。教師專業發展評鑑乃自主性參加機制,並無強迫性。如能透過創新擴散理論,改良評鑑系統,必能得到基層教師支持。經由教育主管機關、學校同儕、家長形塑的良好制度壓力,將壓力轉化為助力,讓教師樂於參與教師專業發展評鑑機制。如此一來,不僅能提升教師個人教學品質,亦可讓我國國民教育基石更加穩固。本研究結論對於即將轉型的教師專業發展評鑑,提供相關單位作為參考。

大同大學校風的網路口碑排行榜

-

#1.直資中學及私立中學名單及學費一覽 - Oh! 爸媽

香港有不少質素高、校風好的私立及直資中學, 有些近年更因開辦國際文憑 ... 東區, 港大同學會書院 ... 沙田區, 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學. 於 www.ohpama.com -

#2.大同大學(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

大同大學 (英語譯名:Tatung University),是位於臺灣臺北市中山區的私立大學,前身為大同工業專科 ... 關於其它同名的學校,請見「大同大學」。 ... 校風與特色编辑. 於 zh.m.wikipedia.org -

#3.大同大學-化簡為繁展現多元風貌大同務實的國際化之路

許多大同大學與斯圖加特應用科技大學的同學變成好朋友,營隊結束後,仍透過臉書、Line社群持續聯絡與分享生活。 其中,也有同學受到台德文化、兩校校風吸引,或是個人求學 ... 於 www.fichet.org.tw -

#4.工業設計系排名

019052 大同大學工業設計學系124人第一階篩選標準108年分發標準回其他學系.5. ... 景從絃歌起十里百里桃李春風師鐸聲千回萬回瑜亮成眾敦品勤學弘校風思源篤行蔚世用, ... 於 enq.fitdesk.pl -

#5.臺北市私立大同高級中學update - Sensagent

私立大同高中與大同大學在同個校園中,秉持著「正誠勤儉」的校風教導學子。 歷任校長. 第一任(1942~2006/ ... 於 dictionary.sensagent.com -

#6.「台北」大同大學

大同大學 位於台北市中山區旁邊就是中山足球場想到大同一般就會想到那熟悉的旋律大同 ... 大同大學跟大同公司就是由同一個創辦人創立大同大學一直是嚴格出名的整個校風可. 於 university.pixnet.net -

#7.【轉錄】Re: 【好奇】 有大同大學的八卦??? - TTUcourse板

... 這樣檢查看起來可疑的東西: 是因為大同大學和大同公司是相連在一起的: ... 再上到他的經營學也不可能了: 而且校風說實在的有比以前開放很多了啦. 於 www.webptt.com -

#8.大學校園音環境之現況與特色分析 以國內十所大學為例

其校風也. 與其他大學顯著不同。 大同大學. 學生背景以理工學院為主,雖地處台北鬧區內,校園狹窄,但是個林木密集度居全台校之冠. 的都市叢林學校。 清華大學. 於 www.bp.ntu.edu.tw -

#9.大同大學的校風比較保守,進門時還有警衛歡迎 - Udn 部落格

大同大學 的校風比較保守,進門時還有警衛歡迎. 觀看原圖. 2008/10/24 17:33. 瀏覽413. 迴響0. 推薦0. 相片地圖. 檢視較大的地圖 · 推薦 分享 EXIF. 於 album.udn.com -

#10.大同大學(台灣大同大學):歷史沿革,院系設定,學術資源,學校象徵 ...

大同大學 (英文:Tatung University,簡稱:TTU)位於中國台灣省台北市中山區中山北路三段,毗鄰大同公司和台北市美術館、2010年 ... 立堅強之基礎,樹樸素之校風。 於 www.newton.com.tw -

#11.臺北市立圖書館

學子伴遊大同大學校園散步新鮮事文/攝影/林瑞珠從中山北路3 段的綠蔭中一路走 ... 的校園導覽同學為市民服務,為這原本校風保守的學院開啟了自由之風、友善笑容。 於 blind.tpml.edu.tw -

#12.工業設計系排名

019052 大同大學工業設計學系124人第一階篩選標準108年分發標準回其他學系. ... 瑜亮成眾敦品勤學弘校風思源篤行蔚世用,學院領域特色編輯工程領域02. 於 dov.digitalmarketingschool.pl -

#13.大同大學評價ptt – 大同大學好嗎 - Newsnn

Re: [問題] 大同大學跟文化大學轉自PTT-SENIORHIGH板 ... 而且校風實在過於保守而輔大是以文學院見長但我覺得到”一般大學”大同給我的感覺像是高中的眼光會寬廣許多在輔 ... 於 www.newsnnz.co -

#14.大同大學材料工程學系 - 雅瑪黃頁網

搜尋【大同大學材料工程學系】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需 ... 之發展,為國內少數歷史悠久、校景優美、校風淳樸、校譽優良之頂尖研究型大學。 於 www.yamab2b.com -

#15.我想知道大同大學的狀況如何??...... - 生活

因為我是今年考上大同大學. ... 請問大同大學為什麼會在企業界愛用排名中排那麼後面?? ... 現在一點都不嚴了喔,自從換了新校長之後,整個校風都會有改變2.請問大同 ... 於 life.faqs.tw -

#16.大同2371湯政仁性騷擾女學生疑雲 - 熱血流成河

在大同大學教授師資群中,仍有湯政仁的資料,他是美國雪城大學電機 ... 但大同大學校風保守,並未對湯政仁有嚴厲處分,該知情人士說,最後湯政仁是 ... 於 davidli.pixnet.net -

#17.認識大同

大同大學 – 系所介紹. 校園最大創客教育中心、夢工廠、電子夢工廠、 ... 於 www.ttu.edu.tw -

#18.大同大學媒體設計學系 - Facebook

而且大同大學是大同公司的最大股東大同公司獲利分紅,大同大學得利大同公司若不配息,學校財務獨立,不影響學校運作FAQ:大同大學是軍校管理? Ans:大同大學校風開放 ... 於 www.facebook.com -

#19.大同大學原版校歌- 大同大學藝文中心 - StreetVoice 街聲

2016年3月29日 — 美哉大同,美哉大同。 立堅強之基礎,樹樸素之校風。 入則勤且儉,出則慎與恭。 研新技、鍊百工、經驗豐、學力充。 為我中華民族,工業化之先鋒。 於 streetvoice.com -

#20.大同大學風評– 萬能科技大學排名 - Neubau

大同大學 送學生到海外實習在亞太區前十大設計學校中,排名第十名的大同大學,為了 ... 私立大同高中普通科風評資訊整理Page1 請問哪一間私立高中校風(讀書風氣)比較 ... 於 www.neubauburg.co -

#21.大同大學地址 - Cnap

大同大學 Tatung University 臺北市中山區中山北路三段40號, (02)2182-2928 No.40, Sec. 大同大學. 地址臺北市中山北路 ... 校風與特色. 大同大學簡介大同大學位於臺北 ... 於 www.campuners.me -

#22.私立大同高中校歌 - YouTube

校歌私立 大同大學 校歌美哉大同美栽大同立堅強之基礎樹樸素之 校風 入則勤且儉出則慎與恭研新技鍊百工經驗富學力充為我中華民族工業化之先鋒美哉大同美哉 ... 於 www.youtube.com -

#23.傑出校友

廖校友感性的回顧: 本人身受「大同大學純樸校風」之影響,服完兵役即回到大同子公司-台通公司上班,期間承蒙長官暨大同前輩葉總經理,徐經理,陳副理栽培,前往大同 ... 於 www.ttualumni.org.tw -

#24.東成西就: 七個華人基督教家族與中西交流百年

... 到美國美以美會辦的成都華美高等學校進修。1910 年,他因不滿華美校風而退學, ... Huie Family 第二代 世界大同:許芹牧師及其後人年先赴教會辦的美國歐柏林大學, ... 於 books.google.com.tw -

#25.#討論亞洲大學和大同大學| 升學板| Meteor 學生社群

學測沒考好ಥ_ಥ 選來選去好像也只有亞洲和大同似乎還可以因為我知道亞洲大學有跟中國醫合作而且這 ... B15 關鍵還是在自己吧不管校風跟教授多麼好自己不努力還是浪費. 於 meteor.today -

#26.大同新總座被爆性騷女學生 - 蘋果日報

湯政仁甫出任大同公司總經理,就爆出在大同大學任教時曾接受性平會查處。 ... 這項傳聞在當時震驚校內外,連校友都有耳聞,但大同大學校風保守,並未 ... 於 tw.appledaily.com -

#27.大同大學

1 學校簡介. 1.1 起源; 1.2 校名; 1.3 校訓 · 2 校園歷史. 2.1 專科學校時期; 2.2 工學院時期; 2.3 大學時期 · 3 歷任校長 · 4 學術單位 · 5 教學單位 · 6 校風 ... 於 votetw.com -

#28.大同大學評價ptt - hoz

原PO目前就讀於大同大學工學院, 因為4年級了想要以推甄的方式進入研究所, 大同 ... 大同大學ARMAP app網友關注話題,校風,交通,學生素質,外界風評,企業喜好程度. 於 www.darumfxx.co -

#29.急!大同大學v.s崑山科大哪個好?(15) - 人力資源網

(15)問題暑假轉學考但兩所學校考試再同一天!!大同大學是媒體設計系。崑山科技大學是視覺傳達設計系。請客觀評價!論校風名聲設計能力優劣等等。 於 n11vj97h.pixnet.net -

#30.上海市大同中學(大陸地區) - 教育百科| 教育雲線上字典

二十六年抗日戰爭爆發,學校遷至租界律師公會大廈,改大同大學附中一院。 ... 大同中學校訓為「勤奮、樸實、活潑」,提倡「嚴謹紮實、求真創新」的校風。 於 163.28.84.215 -

#31.大同大學秉持精緻辦學精神:跨越60載,經理人與創業家輩出

近年來,產學合作成為高等教育中不可或缺的發展趨勢,但大同大學早在創校之際就已啟動產學互用的教育模式。 於 topic.cheers.com.tw -

#32.東吳大學Soochow University - 學校介紹 - 大學博覽

大學博覽會des. ... 中國文化大學Chinese Culture University · 大同大學TATUNG UNIVERSITY ... 校風開明,志趣相投25位同學簽名連署即可成立社團。 於 www.testnews.com.tw -

#33.上海市大同中學(大陸地區) - 教育百科

二十六年抗日戰爭爆發,學校遷至租界律師公會大廈,改大同大學附中一院。 ... 大同中學校訓為「勤奮、樸實、活潑」,提倡「嚴謹紮實、求真創新」的校風。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#34.大同大學評價 :: 全台ATM分佈網

全台ATM分佈網,大同大學評價2021,大同大學評價2020,大同大學評價ptt,大同大學dcard,大同大學分數,大同大學校風,大同大學倒閉,大同大學文化大學. 於 atm.iwiki.tw -

#35.[閒聊] 大同大學在各學校的眼裡是怎樣的? - 看板graduate

原PO目前就讀於大同大學工學院, 因為4年級了想要以推甄的方式進入研究所, 大同大學 ... 推thuko8652:現在工設是門面其他就普普校風保守 09/15 18:59. 於 www.ptt.cc -

#36.大同大學排名 - 愛問APP

愛問APP有最夯大同大學排名介紹以及大同大學ARMAP 91筆4頁,大同大學ARMAP在線討論, ... 校風: 在專業科目的學習上,中原大學的老師可能會比大同大學的老師還要嚴格 ... 於 ask365day.com -

#37.之前裸體跑操場的學生...留校查看哩- MyAV視聽商情網

大同大學 (以前是大同工學院)的校規執行超嚴, 但也沒人因此覺得這是一流的大學(並非貶低 ... 每個學校各有自己的校風及校規,怎麼能拿別所學校當標準? 於 www.myav.com.tw -

#38.大同大學風評- 藥師家 - 健康貼文懶人包

大同大學風評- 藥師家-國立台灣大學>國立台北大學>大同大學>輔仁大學>淡江大學>中國文化大學, ... 大同大學私立商管科排名:(以整體來看)1. ... 常見大同大學校風問答. 於 health.diningtagtw.com -

#39.請問臺灣大同大學怎麼樣? - 優幫助

1樓:突步者. 這是別人寫的. 大致還是不錯的. 我是改制大同大學的第一屆畢業生. 當年入學算是私立學校當中非常頂尖的. 但校風非常傳統與保守. 於 www.uhelp.cc -

#40.大同大學(台灣) - 维基百科

大同大學 台灣位於台灣台北市的私立大學语言监视编辑重定向自大同工業專科學校提示此条目的主题 ... 3歷任校長; 4學術單位; 5教學單位; 6校風與特色. 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#41.校歌私立大同大學校歌歌词 - Jet Lyrics

美哉大同美栽大同立堅強之基礎樹樸素之校風入則勤且儉出則慎與恭研新技鍊百工經驗富學力充為我中華民族工業化之先鋒美哉大同美哉大同 美哉大同美哉大同闢校園於通衢坐 ... 於 lyrics.jetmute.com -

#42.大同大學風評 - 藥師家

原PO目前就讀於大同大學工學院,因為4年級了想要以推甄的方式進入研究所,大同大學,曾經很威風,但是近年來每況愈下...可是我聽我們班導說 ...,電機系來說大同是第一 ... 於 pharmknow.com -

#43.大同大學沒落的評價費用和推薦,DCARD、PTT.CC、EDU.TW

TW、FACEBOOK、YOUTUBE和這樣回答,找大同大學沒落在在DCARD、PTT. ... 提供大同大學沒落、大同大學分數、大同大學校風就來母嬰生產、育兒資訊懶人包,有最完整大同 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#44.大同大學好嗎

大同大學 Tatung University – 大同大學Tatung University (TTU) Previous. 在亞太區前十大設計學校中,排名第十名的大同大學,為了爭取優秀學生,特別設計「六年一貫 ... 於 www.lauranesaliou.me -

#45.大同大學評價事業經營學系學系介紹|大同大學 - Mikey Murph

html模版標題臺北商業技術學院v.s. 大同大學問題有個問題想請問各位, Sec. 3,設有電資學院,大家會建議念最高 ... 校風怎麼樣?? 網路上說在那裏的學生都很被動是有 ... 於 www.actioncbehic.co -

#46.國內大學排名參考,準大學生你看清楚了沒@ 升學教育的部落格

學校的選擇參考公私立大學排名1.國立學校勝私立學校。 2. ... 置頂 國內大學排名參考,準大學生你看清楚了沒 ... 大同大學崑山科技大學.龍華科技大學. 於 hmc2829406.pixnet.net -

#47.十大設計名校台灣為何最強? - 天下雜誌

亞太十大設計名校,台灣就佔了六所,台科大甚至勇奪第一。 它們成功的祕訣是什麼? 203831瀏覽數. 大同大學-台灣六大設計名校-林士涵-實踐大學-台科大 ... 於 www.cw.com.tw -

#48.大同大學學費 - Xtyqz

大同大學 首頁網站地圖分類清單成員財務報表現金結餘率報表學生就學獎補助執行成效 ... 叩門位, 升小, 招生, 排名, 升中, 校風, 老師, 校服, 校網, 交. 於 www.comnicasl.co -

#49.大同大學的回覆信,真的很用心

上上個禮拜在大同理工學院的路口帶一個視障人士過馬路,也寫了一封信給大同理工學院的 ... 大同大學學生事務長敬上 ... 貓大叔:他們校風比較傳統啦 於 lanlanlu.tw -

#50.山西大同大學真的沒給我錢! - 雪花新闻

如果你想讓你的人生更加輝煌,那麼就來報考山西大同大學吧! ... 的校訓,弘揚“關愛學生,敬重教授,崇尚學術,張揚個性”的校風,以培養高水平應用型 ... 於 www.xuehua.us -

#51.義守、大同、銘傳3大學禁拖鞋@ 黑盒子 - 隨意窩

大同校門口檢查除了義守大學以外,大同大學也禁止學生穿拖鞋,學務長還會站在校門口 ... 校風開放的台灣大學則沒有這方面的規定,走在校園中經常可見穿著人字拖的學生 ... 於 blog.xuite.net -

#52.臺北私立大同高級中學| 本校沿革

適合教育原理的世界上規模最小的大學,專精培育多種工業人才。 ... 增設二年制工商管理專修科;附設二年制專修科後,即奉准成立「大同工業專科學校」(今大同大學)。 於 www2.tsh.tp.edu.tw -

#53.107學年度

元智大學. 中國醫藥大學. 中原大學. 中國文化大學. 中華大學. 大同大學. 大葉大學. 東海大學. 逢甲大學 ... 的傳統校風為榮。 We are proud of the University's ... 於 secr.cycu.edu.tw -

#54.大同大學學系 :: 全台運動場/體育館

深造職場過關斬將事經系友:出國交換是助力·聚焦在地議題大同大學善盡學校社會責任·樂齡同學想延畢:上課太好玩了...110學年度行事曆.,民國52年本校奉准改制為大同工學院, ... 於 stadium.idatatw.com -

#55.大同大学 DAIDO UNIVERSITY

大同大学 公式ホームページ。大学の概要、学部・学科・専攻、大学院、入試情報、研究・産学連携、図書館、就職など. 於 www.daido-it.ac.jp -

#56.大同大學_百度百科

大同大學 (英文:Tatung University,簡稱:TTU)位於中國台灣省台北市中山區中山北路三段,毗鄰大同公司和台北市美術館、2010年台北國際花卉博覽會會址。大同大學建校 ... 於 baike.baidu.hk -

#57.File:大同大學尚志教育紀念館正面.JPG - Wikimedia Commons

The following other wikis use this file: Usage on en.wikipedia.org. Tatung University. Usage on ja.wikipedia.org. 大同大学 (台湾). 於 commons.wikimedia.org -

#58.大同大學的知名校友,山西大同大學在哪裡及詳細地址

1樓:百度網友. 徐慕雲(1900-1974)原名徐長虞、徐州市人。著名戲劇理論家、戲曲教育家。畢業於上海大同大學。 林迪生(1903-1997)原名林攸綿,浙江 ... 於 www.bees.pub -

#59.中原大學電機系評價

想聽聽看大家對於電機系來說,私立大學間的排名如何? 目前聽說前幾名: 長庚大學、元智大學、中原大學、逢甲大學、輔仁大學其他私立大學:大同大學、中國 ... 於 canonicaholiday.it -

#60.銘傳大學國企系-林永蓁

... 商學院的科系在業界也很有口碑,所以我放棄了大同大學事業經營系,而選擇了銘傳。 銘傳的校風活潑,社團也很熱絡,還有非常要求學生的出席率,這是和一般大學不同 ... 於 mcufresh.pixnet.net -

#61.被爆性騷女學生大同新總座:誤會 - 世界新聞網

蘋果日報報導,湯政仁在大同大學任教期間,傳出性騷擾醜聞,校方還召開性平會調查此事,當時震驚校內外,連校友都有耳聞,但大同大學校風保守,並未對 ... 於 www.worldjournal.com -

#62.查服裝儀容教部:大學自主| 台灣英文新聞 - Taiwan News

教育部今天表示,檢查服裝儀容是大學自主範圍,各校有自己的校風,尊重大學 ... 大同大學表示,學校是正式的學習單位,適當的服裝儀容也是教育的 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#63.大同大學(台灣)

大同大學 ,是位於臺灣臺北市中山區的私立大學,前身為大同工業專科學校、大同工學院[1]。1999年從大同工學院改名為大同大學, ... 立堅強之基礎,樹樸素之校風。 於 www.wikiwand.com -

#64.大學排名

6大同大學=逢甲大學7銘傳大學8實踐大學9靜宜大學10義守大學11大葉大學12中華大學13南華 ... 3淡江 校友最多但校風讀書風氣分數與社會形象有待商榷 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#65.【改造大同起手式2】上任首日遭爆黑歷史大同新總座曾涉性騷 ...

大同公司新總經理出爐,由大同大學前助理教授湯政仁擔任,不料,在大同重大訊息 ... 知情者表示,這在校風保守的大同校園內,當時造成很大的震撼。 於 www.mirrormedia.mg -

#66.大同大學資訊工程學系許蓉恩 - IOH 開放個人經驗平台

大同大學 也以嚴謹的校風聞名,除了設有門禁,不少課程仍保有點名制度與較嚴格的標準。在生活機能上,校園位處民權西路、圓山、中山國小三個捷運站的中心,堪稱臺北市 ... 於 ioh.tw -

#67.[問卦] 大同大學是一間怎麼樣的學校?

我印象中的大同大學還不錯應該算是私立大學的前段而且學校地點也很好理工科系算是大同的強項但是最近戰學校好像也都沒有他有沒有人知道大同最近怎麼樣 ... 於 ptthito.com -

#68.私立大同大學校歌Lyrics 校歌※ Mojim.com

私立大同大學校歌美哉大同美栽大同立堅強之基礎樹樸素之校風入則勤且儉出則慎與恭研新技鍊百工經驗富學力充為我中華民族工業化之先鋒美哉大同美哉大同美哉大同美哉大同 ... 於 mojim.com -

#69.中段私大大學有哪些-後段大學是那些 - 107繁星放榜

更新:北部私立大學如何排列(中等及後段)~輔仁大學·東吳大學·淡江大學·中國文化大學·世新大學·銘傳大學·實踐大學·華梵大學·真理大學·大同大學·臺北醫學大學 ... 於 z59fv11t.pixnet.net -

#70.[新聞] 獨家| 大同新任總經理遭爆性騷女學生 - PTT八卦政治

不過公布人事之際,卻引發大同大學師生議論紛紛,原來新任總經理湯 ... 湯政仁這項傳聞在當時震驚校內外,連校友都有耳聞,但大同大學校風保守,並未 ... 於 pttgopolitics.com -

#71.學子伴遊大同大學校園散步新鮮事 - 臺北市首座

走來,很少人不被大同大學校門. 口那棟在陽光下白亮耀眼的羅馬 ... 這原本校風保守的學院開啟了自 ... 相鄰的大同高中學生青春洋溢,以親切的笑容對待來訪的遊客。 於 www-ws.gov.taipei -

#72.看大同| 大同大學大不同! - 壹讀

山西大同大學是一所省屬全日制多科性大學,辦學歷史可以追溯到20世紀50年代。2006年經教育部批准,由雁北師範學院、大同醫學高等專科學校、大同職業 ... 於 read01.com -

#73.直資/私立小學排名2022/23|香港79間排名/學費一覽(不斷 ...

10大學費最平全屬直資; 學費$15,000或以下直資私立小學 ... 位於東區的港大同學會小學,有位於南區的一條龍中學港大同學會書院,中學部曾誕生DSE狀元 ... 於 www.sundaykiss.com -

#74.【校園亂入中】大同大學,隱身在校園內的羅馬萬神殿 - 窩客島

久違的校園亂入中,這回我們來到北部的大學,一個大家總是耳熟能詳的家電品牌 ... 紅磚植被,校門別具氛圍 └處處可見綠色大同娃娃 大同大學位於台北中山. 於 www.walkerland.com.tw -

#75.臺北市私立大同大學校園游覽

大同大學 ---台北市中山區中山北路三段40號。http://www.ttu.edu.tw/ 校史:1956年大同工業專科學校,1963年改制大同工學院,1999年升格大同大學。 於 weng3309.pixnet.net -

#76.《內幕》第94期: 城樓下定於一尊 城樓上三人鼎立 - Google 圖書結果

姚曼華與丁石孫相識於1947年的上海大同大學,二人均是學生會幹部,均參加了學生運動, ... 各種海外新思潮又不斷傳進中國,北大內校風、學風有些混亂浮躁。1986年下半年, ... 於 books.google.com.tw -

#77.大同大學分數在PTT/mobile01評價與討論 - 手搖飲社群資訊站

大同大學校風 在ptt上的文章推薦目錄 · [問卦] 在景點穿學士服拍照的風氣怎麼來的 · [心得] 台大排球風氣介紹-野場/系隊/練球 · [新聞] 一棵樹成景點!彰化風鈴木盛開太美 · [ ... 於 drink.reviewiki.com -

#78.百年企業.產業百年:臺灣企業發展史 - Google 圖書結果

大同公司的另一企業興學的學校是大同大學。 ... 他注重理論與實務融合,大同的經營與研發問題則拿到學校由教授與學生研究解決,他注重校風與學生人格的養成,因此大同高中 ... 於 books.google.com.tw -

#79.看大同|大同大學大不同! - 每日頭條

山西大同大學是一所省屬全日制多科性大學,辦學歷史可以追溯到20世紀50 ... 關愛學生,敬重教授,崇尚學術,張揚個性」的校風,以培養高水平應用型 ... 於 kknews.cc -

#80.大同大学大同高等学校

大同大学 大同高等学校: 住所:〒457-0811 愛知県名古屋市南区大同町二丁目21番地: TEL:052-611-0511 FAX:052-614-3819. 資料請求 · お問合せ · サイトマップ ... 於 www.daido-h.ed.jp -

#81.Re: [問卦] 大同大學強嗎?? - 八卦

30年前大學還沒開始擴編、師專還沒改制,還在選系不選校的時代, 大同還叫大同工學院時,是二類組(甲組)最強的私立大學,幾乎所有科系都比國立吊車 ... 於 pttweb.tw -

#82.實踐、大同、亞大的工設哪個比較好? - 閒聊板 | Dcard

國立臺灣海洋大學 ... 實踐校風比較《設計》就是每一個人穿的都很潮都很優大同就是屬於保守學風(工科學校馬)只要你長得不醜畫點淡妝你在大同走路 ... 於 www.dcard.tw -

#83.「大同大學」相關新聞 - CTWANT

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果表示,政府開放公立大學資通訊科系擴招,而且沒要求公校減招,在生源沒有增加下,這起擴招政策加劇私校學生往公立版圖移動, ... 於 www.ctwant.com -

#84.大同大学の情報満載|偏差値・口コミなど|みんなの大学情報

大同大学 の偏差値(2021年度最新版)や口コミなど、大学の詳細情報をまとめたページです。他にも学校の特徴や入試情報、学費、合格体験記など、他では見られない情報が ... 於 www.minkou.jp -

#85.台灣大同大學- Tatung University,簡稱 - 中文百科知識

校歌. 美哉大同,美哉大同。 立堅強之基礎,樹樸素之校風。 入則勤且儉,出則慎與恭 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#86.工業設計系排名

校系名稱隱藏科技大學校系二2013-12-11 · 工業設計Industrial Design目前被廣泛 ... 大同大學近年來為保住歷史悠久老校的昔日光輝,爭取優秀學生,特別設計「五年一貫 ... 於 osm.iyelabs.eu -

#87.急!大同大學v.s崑山科大哪個好?(15)

暑假轉學考但兩所學校考試再同一天!! 大同大學是媒體設計系。 崑山科技大學是視覺傳達設計系。 請客觀評價! 論校風名聲設計能力優劣等等。越詳盡越佳。盡速。 於 ns.arts.narkive.tw -

#88.義守、大同、銘傳3大學禁拖鞋

除了義守大學以外,大同大學也禁止學生穿拖鞋,學務長還會站在校門口檢查。 ... 校風開放的台灣大學則沒有這方面的規定,走在校園中經常可見穿著人字 ... 於 xyz83357.pixnet.net -

#89.一、學校自我定位

大同大學. 一、學校自我定位. (一)現況描述與特色. 該校前身為大同工業專科 ... 為大同工學院,88 年改名為大同大學。 ... 該校辦學認真,校風樸實,但較保守。 於 www.heeact.edu.tw -

#90.私立大同高中普通科 - Taxi milazzo

私立大同高中与大同大学在同个校园中,秉持着“正诚勤俭”的校风教导学子。 請問一下北市私立大同高中的風評如何| 私立大同高中落點私大同嚴格說來不是很優的學校,普通 ... 於 taxi-milazzo.it -

#91.【問答】大同大學評價 2022旅遊台灣

【問答】大同大學評價第1頁。 有你母校嗎?2019企業最愛大學台大、中原奪冠,時序進入2019年,對於不... 學群,傳統的理工名校自然備受企業主重視。 Post images. 於 travelformosa.com -

#92.[閒聊] 大同大學在各學校的眼裡是怎樣的? | 大同大學校風

大同大學校風 ,大家都在找解答。原PO目前就讀於大同大學工學院, 因為4年級了想要以推甄的方式進入研究所, ... 推thuko8652:現在工設是門面其他就普普校風保守09/15 ... 於 twagoda.com -

#93.【百年大同之五】被圍廠40天虧近億林家父子堅不退讓 - 奇摩新聞

在林挺生的規範下,大同工學院校風獨樹一格,林蔚山說:「大同工學院的 ... 大同大學校園內、紀念林尚志百歲誕辰的「尚志教育研究館」,是參照美國維 ... 於 tw.yahoo.com