夜來風雨聲花落知多少反詰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林保淳寫的 夜深忽夢少年事 和山女孩Kit的 山之間:寫給徒步者的情書都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自九歌 和遠流所出版 。

世新大學 中國文學研究所 莊耀郎所指導 姜明翰的 中國古代圍棋藝文研究 (2013),提出夜來風雨聲花落知多少反詰關鍵因素是什麼,來自於圍棋、藝文、博弈、文人棋、棋手棋。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系碩博士班 游勝冠所指導 趙慶華的 紙上的「我(們)」--外省第一代知識女性的自傳書寫與敘事認同 (2012),提出因為有 外省第一代、女性自傳、敘事認同、離散、曾寶蓀、蘇雪林、毛彥文、謝冰瑩、羅蘭、蕭曼青、齊邦媛、聶華苓的重點而找出了 夜來風雨聲花落知多少反詰的解答。

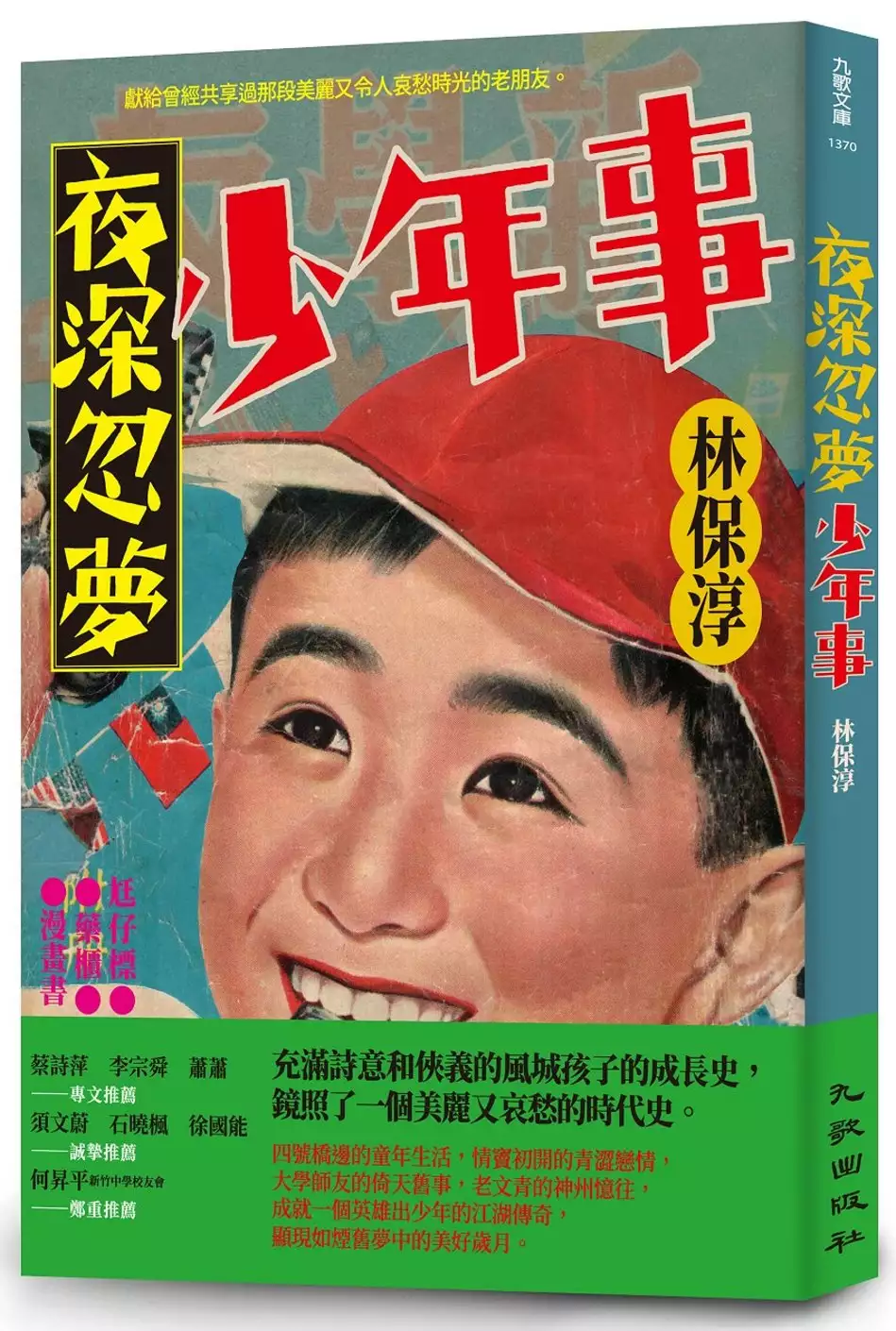

夜深忽夢少年事

為了解決夜來風雨聲花落知多少反詰 的問題,作者林保淳 這樣論述:

學界尊稱為「武林百曉生」的林保淳,是國內鑽研武俠小說研究的專家。他以一顆俠心闖蕩江湖,也以深厚的情感與知識,寫下時代與人情的故事。 作者召喚久遠的記憶,栩栩重現兒時的點點滴滴:眼看〈父親的藥鋪〉興衰起落,爬牆偷窺〈茶室幾番風與月〉,隨著「尪仔標」飛馳在諸葛四郎的漫畫世界,重溫「抽抽樂」的童趣。妙趣橫生的〈從孫子到爺爺〉,戲謔地點出作者名字上的演變,而小兒麻痺症導致的身體缺陷,更被他自嘲地用來譜一段〈乞丐狂想曲〉。從竹中〈留級生〉到就讀〈夢幻台大〉,大學室友的「倚天」舊事,老文青的「神州」憶往,都令人不禁回憶起青春的美麗與哀愁。 昏黃燈下,

故紙堆中,武俠情裡,充滿爬梳經典的劍氣書香,而夜半時分,身為學者已久的林保淳,想起年少的困頓、初戀的情愫,故人往事歷歷在目,終於執筆一圓往日的作家夢。他是潯陽江頭船上的琵琶,奏起如歌的行板,鏗鏘有力地為如煙舊夢留下美好的印記。他妙語如珠的筆有如刀劍,酣暢淋漓地舞著生命裡的歡笑與哀傷,展現行走人世的江湖智慧。 本書特色 ★收錄武俠小說專家林保淳幽默自嘲的人生書寫,溫情易讀的懷舊散文。 名人推薦 蔡詩萍、李宗舜、蕭蕭專文推薦 須文蔚、石曉楓、徐國能誠摯推薦 新竹中學校友會何昇平鄭重推薦 讀保淳學

長更為細膩的回憶,我的確又重新回到了往昔,穿著制服,戴著大盤帽,背著沉沉書包,滿臉青春卻不無苦悶的歲月。 ——蔡詩萍(作家) 俠,大節不移易,細節不疏略,《夜深忽夢少年事》即使在撲滿、漫畫、尪仔標、抽抽樂的細節上,也不輕忽,是記憶的刻度深,還是真情的專注度強?或許兩者都是吧!《夜深忽夢少年事》是少年林保淳的個人回憶錄,卻也是台灣二十世紀中期的歷史縮影,台灣俠義之心的自然顯現!基於此,我們期待稍晚的中壯年林保淳,再現江湖,寶劍在鞘外振振有聲。——蕭蕭(作家) 從研討會中仰望武俠小說權威的林保淳教授,到師大研究室走廊偶遇的幽默同事,從 《夜深忽夢少年事》走出

的是一個詩意的風城孩子,讓人心疼又欣賞。你會看作者鍾情於寫詩與閱讀,一心投入文學研究的動人歷程,既勵志又抒情,笑中帶淚,讓人相信:原來走一條寂寞的人文路,還能滿滿的正能量,真好!這本書絕對是中學生寒、暑假最佳的選書,更期待本書能拍成影視劇,鼓舞更多台灣孩子能更勇敢與更有俠氣!——須文蔚(詩人・台師大文學院副院長) 以平易朗暢的文字風格,娓娓敘述了四號橋邊的童年生活、情竇初開的青澀初戀以及對父母永恆的憶念,日常物事在其筆下俱沾染了回憶的光暈。而青春期的歡樂與哀傷、中文系人的甘苦與自許、師友交遊的典型與追懷、教職之路的辛酸與自豪,也歷歷閃現著歲月的光澤。詩酒俠夢度半生,搦筆盡是

風流往事,保淳教授的俠骨柔情,畢現於字裡行間。這是個人史的追懷,也是時代史的映現。——石曉楓(台灣師範大學國文系教授) 時代遠去,舊情未了,夜深忽夢少年事,訴說的是個人生命的成長史,但流露的卻是一個時代緩慢安靜的輕愁。青春是多麼徬徨,回憶是如此漫長,夜深忽夢少年事點點滴滴的紀錄值得細讀,那不啻是一個堅毅靈魂勇闖江湖的故事,同時也是一個江湖如何塑造英雄的傳奇。一代劍俠回首年少,布被秋宵夢覺,眼前萬里江山。——徐國能(作家・台灣師範大學國文系教授) 在這本夢回少年的故事中,我們可以更深入的了解保淳成長過程中經歷的許多艱辛,他雖身染殘疾,面對無數的逆境、困境,

但他都能化為迎接挑戰的動力,保持樂觀進取、奮勉自強的精神,勇往向前,這是最令人讚賞、彌足珍貴的! 新竹中學創校於一九二二年,二○二二年是竹中慶祝百年校慶歡樂喜氣的年分,選上保淳的文章發表於百年校慶的校友會刊,正是因為從他文章故事中看到一個樸實坦率、真誠無偽的校友,將竹中的精神,「誠慧健毅」的校訓,發揚得淋漓盡致,是校友及在校學弟妹們以及社會各界人士的好榜樣啊!——何昇平(新竹中學校友會辦公室主任)

中國古代圍棋藝文研究

為了解決夜來風雨聲花落知多少反詰 的問題,作者姜明翰 這樣論述:

圍棋是中國古老而奇特的發明,數千年來,伴隨華夏文明演變,成為盛行東亞的一門高深技藝。如今圍棋朝世界化發展,被歸類為體育競賽項目,學者多以爭勝為務,卻忽略了它涵藏著博大精深的思想文化淵源及韻致高妙的文學、美學意境。在歷經各代文人雅士的創造和發明下,形成強調藝術性、趣味性及娛樂性的特殊美學型態,即「文人棋」的傳統。然而當前學術界有關圍棋的研究,多偏重在自然和社會學科領域;相較之下,文史學界在此方面的研究,則顯得貧乏許多。 本研究多方蒐羅中國古代圍棋相關之文獻、史料,就其文字載述部分窮原竟委、鉤玄纂要,從圍棋之溯源、本質、功用、演變、思想、流別、風尚、文學等方面,進行縱橫兼及、主從有別的全面性研

究。復鑑於以往學者在中國古代圍棋思想內涵及文學技巧兩方面探討之不足,本研究於此著力尤多,透過文本的深入詮析,輔以實戰驗證,抉闡其精義蘊奧所在,而有以補苴罅漏,見其豐富多彩之一斑。

山之間:寫給徒步者的情書

為了解決夜來風雨聲花落知多少反詰 的問題,作者山女孩Kit 這樣論述:

不一定要離職才能走出壯舉,不一定要攻頂才算完整了意義 打開登山的新章節,一本寫給徒步者的情書 Instagram萬人追蹤收藏,療癒眼球世代的書寫者 山女孩Kit邀你一起翻越到山的另一面 窺看你脆弱、勇敢、誠實、活得最像自己的一面 生命終究會碰上一些沒有答案的謎,無論男女老幼,無關國籍年紀,每一個人都可能因此展開自我追尋的過程,跑步、旅行,甚至往山裡走去…… 有沒有可能,山其實不那麼遠方? 有沒有可能,往復山林的路徑就是通往心的方向? 一名同你我般的平凡女孩,朝九晚六,加班出差。幸運的是,在我們生活的這座島嶼上有連綿的山脈,超過兩百座三千尺以上

的高山,甚至只要開一小時的車就能停在登山口。於是她在週末時,以拜訪朋友的姿態向山走去,在山之間寫下對家人的思念,對情感的豁然,還有許多走過長路而能緩緩傾訴的生活之事。而在她的筆下,連孤獨,連寂寞,都像是難得一見的風景。 ◆有時候,我們對山有些想像…… 山女孩說—— 爬山的年資很短,所以我還記得第一次看日出的瞬間。 宇宙微微震動,風像溪流般潺潺流過耳邊。 緩慢的心跳、凍結的血液, 融化在某種能量催眠召喚而來金色空氣裡。 ◆有時候,我們對自己有些恐慌…… 山女孩說—— 原本是這樣,想從山裡得到一些勇氣, 以為那才足以面對所謂已成定局亦無力改變

的現實。 但其實所有的信心都來自於自己, 原來那不是山,是我自己。 ◆有時候,山讓我們成為更好的人…… 山女孩說—— 有些事情,我們做起來都開心。 一起爬山,一起遠行,一起肚子餓,一起看星星。 你說的話我懂,我說的話你想聽,笑在對的時候,不計較背多重的東西。 我想你就是這樣的夥伴。 ◆有時候,我們因為山而有了專屬的故事…… 山女孩說—— 如果不確定交往的對象是否該朝永遠前進的話, 那我真摯地建議, 和對方走上一條超過兩個星期的步道,總不會錯的。 32篇山行療癒書寫,16首悸動心靈之詩,山女孩Kit寫的是背包、帳篷,是離

開日常舒適後,對生活最終的信念與堅持;同時也是風雨、霜雪,是體力與能力的極限,還有卸下武裝後,最真實的、自己的樣子。 感動推薦 李豪(詩人/作家) 林書煒(POP Radio電臺臺長/主持人) 林婉瑜(詩人/作家) 知寒(作家) 法蘭 Fran(法蘭黛樂團主唱) 神小風(作家) 海苔熊(心理學作家) 徐珮芬(詩人) 陳志恆(諮商心理師) 陳泓名(「每天為你讀一首詩」編輯) 陳德政(作家) 莊鵑瑛 小球(歌手/自由創作者) 蔡瑞珊(青鳥書店創辦人/作家) ──感動推薦 讀Kit 的《山之間》終於領悟了……也許遠行才會發現家的可貴

,走出城市才會想起當初走進來的原因;離開那些熟識的人群,才會知道有哪些是我們該珍惜。──李豪(詩人/作家) 這本書優美而詳細地描寫了在Kit眼中關於山她所知道、所感受到的一切。當一個人誠實地攤開自己……那其實是難以言喻地動人。──知寒(作家) 在某個早晨讀它,我好像也跟著去了山裡一趟……我要輕輕悄悄,跟著字裡行間的靈動與溫柔,一步一步接著下去。──法蘭 Fran(法蘭黛樂團主唱) 期許這本書能夠變成我們和山之間的一座橋梁,用我們的想像,跟隨著Kit的文字影像,一起翻越重重山巒,找到愛與希望開始萌芽的地方。──海苔熊(心理學作家) 那文字是有魔力的,那圖像是有靈魂

的,最後,也會帶你回歸平靜……就讓我們跟著山女孩,走進山裡,回到心裡。──陳志恆(諮商心理師) 作者同時擁有調控語言的能力,將每個片段做出獨特的展演,用對話設立出專屬、精密的一段,山屋與山屋之間巧妙剛好的人生羽光。──陳泓名(「每天為你讀一首詩」編輯) 喜歡音樂的人透過音樂表達,喜歡研究的人透過鑽研獲得回饋,喜歡滋養的人透過實作給予,而某部分的我們,都隱身於文字供人探尋。──莊鵑瑛 小球(歌手/自由創作者) 山女孩Kit,她從豢養的舒適走向未知,把自己交給嶄新的世界……看完這本書時你也能放下疑問,讓自己踏上五感開啟的旅行。──蔡瑞珊(青鳥書店創辦人/作家)

紙上的「我(們)」--外省第一代知識女性的自傳書寫與敘事認同

為了解決夜來風雨聲花落知多少反詰 的問題,作者趙慶華 這樣論述:

有別於過去社會學、政治學乃至文學領域對「外省人」的研究多半從其與黨國體制的依附關係、位居社會金字塔頂端的「既得利益者」等角度切入,本文選擇1949年前後、由中國大陸渡海來台的八位知識女性:曾寶蓀、蘇雪林、毛彥文、謝冰瑩、羅蘭、蕭曼青、齊邦媛和聶華苓的自傳或回憶錄為討論對象,嘗試穿越這些女性真實而深刻的生命經驗,體察其自我言說的詮釋方式與策略選擇,傾聽她們如何分享共有的情感結構與集體意識。作為「個人性」與「社會性」兼具的特殊文類,「自傳」不僅能呈現作者對主體的建構,亦含藏著與公眾對話的動機,其中所裝填的,既是傳主個人所經歷的與時代交錯互動的痕跡,同時亦是與其有著相近位置、相同身分者的共同經歷,

此所以自傳被視為肩負承載乃至競逐作者所屬社群「集體記憶」的使命,因為每一單獨「我」的音階,實都唱出了「我們」共同的旋律。準此,藉由對外省第一代知識女性自傳的分析解讀,便得以理解她們在社會政治動盪不安與歷史亂流的影響下,如何將個人記憶延展為台灣社會集體記憶的一部分,又如何將私我敘事鑲嵌於公共集體敘事,賦予一生作為以正面價值和積極意涵。儘管彼此的生命經驗存在著若干差異,然而本文所討論的女性自傳作者在其生命史述中,大體呈現出兩條相近且重要的身分軸線:一是在新舊時代交替過渡中「遭遇解放」的新式知識女性,另一則是飽經內憂外患與顛沛流離,時時探問「鄉關何處」的流亡者。在女性角色的扮演上,她們致力實踐「男女

平等」而非突顯「性別差異」,投身於可與男性並駕齊驅的「大敘事」,並渴望在其中佔有一席之地;為了達成此目的,塑造一個才情與才能兼備的自我,乃成為寫作自傳的重要驅力。另一方面,中日戰爭以來的一連串動盪不安,則讓她們共同體嘗了家園的破敗傾圮、離鄉背井的悲哀、流離失所的困境,以及戰爭所造成的巨大戕害,此即為促使她們在台灣的土地上得以凝聚「外省」意識和集體認同的根源與憑藉。本文無法也無意以「宏觀」、「總體」的模式來描摹「外省人」形象,而是期盼在既有的基礎上打破單向度的視角,展露以往較少被關注的外省人的另一側面,讓更多人對「外省族群」有更為立體且豐富的認識,促使台灣社會中的不同群體能夠形成較為深刻乃至相互

寬諒的同情和理解。