壹電視主播陳雅琳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳雅琳寫的 那些生命中的微光:關於愛與勇氣的十個精采人生 和林欣蓓的 我的限制級人生:日子很鳥,也可以過得很好都 可以從中找到所需的評價。

另外網站陳雅琳接52台台長總經理莊豐嘉:華視大步邁前超級動力也說明:陳雅琳 曾任《自由時報》、TVBS 新聞台記者、政治組組長、三立新聞台主播、總編輯,現任壹電視新聞台總編輯兼「我是救星」、「新聞深呼吸」等節目製作人及 ...

這兩本書分別來自天下文化 和格子外面所出版 。

世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 蔡念中所指導 陳雅琳的 電視新聞人的掙扎、擺盪與平衡---以「自我民族誌」探索新聞專業 (2011),提出壹電視主播陳雅琳關鍵因素是什麼,來自於新傳播科技、經濟力、政治力、置入性行銷、收視率、新聞專業、自我民族誌。

而第二篇論文世新大學 廣播電視電影學研究所(含碩專班) 蔡念中所指導 顏儀婷的 有線電視系統製播專題新聞之技術報告--以聯維有線電視《草根文化深耕在地情》為例 (2008),提出因為有 有線電視台、系統業者、地方頻道、聯維有線電視、寶福有線電視、專題新聞、中正紀念堂、記者的重點而找出了 壹電視主播陳雅琳的解答。

最後網站陳雅琳確定離開壹電視將任華視新聞台台長- 娛樂- 中時則補充:現年54歲的陳雅琳曾任《自由時報》記者、《TVBS新聞台》記者、政治組組長及主播、《三立新聞台》主播、製作人、總編輯,現任《壹電視新聞台》總編輯, ...

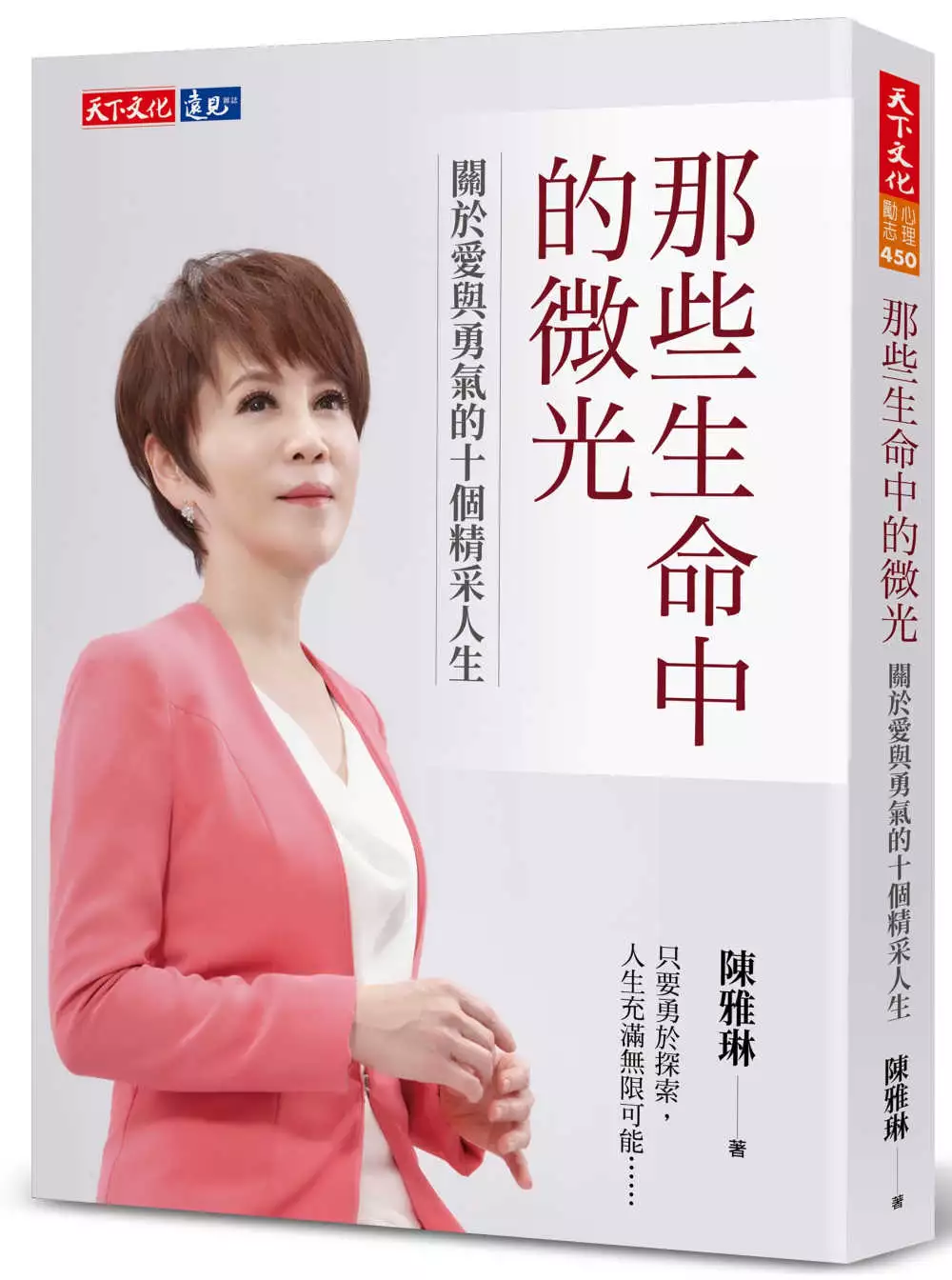

那些生命中的微光:關於愛與勇氣的十個精采人生

為了解決壹電視主播陳雅琳 的問題,作者陳雅琳 這樣論述:

愛,是人世間最大的力量! 一切的緣起,在於幫助的力量, 採訪別人,也是在探索自己…… 在人生的道路上,難免有先天的困境,或是後天的險阻,每一個人生命多少都會遇到橫逆。當低潮來襲,我們該如何衝出人生的黑暗期、撞牆期呢? 台灣「最會說故事的主播」陳雅琳,再度以深厚的採訪功力,與眾多嘉賓一同回顧人生中的幽微與難關,碰衝出一個又一個深刻、動人的火花。這次除了回顧每個人心中最深刻的記憶和初心,她也大方分享本人從貧苦出身、為了追夢不惜放棄穩定教職的心路歷程,就是要告訴大家:只要堅持愛與勇氣,即使身處逆境,仍然可以找到屬於自己的微光,在追夢的路上,你我都不孤單。 人生是無法偷看的劇本,

唯有被逆境淬鍊過的人生, 才能結出雋永的甜美果實。 讓我們珍惜每一次的相遇,在相互幫助中,看見人間的亮光。透過閱讀彼此的生命故事,一同衝破生命的難關,學習如何做自己和別人的貴人,一棒接一棒,把良善的本質傳遞下去—— 名人推薦 ★吳念真:「聽,聽就好了,不要講!就靜靜的陪在他身邊就好。」 ★吳寶春:「謝謝你!謝謝十七歲的自己沒有放棄!」 ★李景白:「對!就是這種說跳就跳的勇氣!」 ★唐 鳳:「讓孩子適性成長,不要讓大家覺得只有一種價值叫做競爭!」 ★陳柏惟:「失敗是學習的過程,人生每個階段都是生命的養分。」 ★楊雅喆:「新題目很難,但是等你開發了一

個新世界的時候,你就覺得很開心。」 ★達賴喇嘛:「恐懼只會帶來更多沮喪,唯有樂觀才能開啟我們的心志!」 ★蔡明亮:「我還是會一直自己上街賣票的。」 ★鄧惠文:「每個孩子都有自己的天命,也就是一個人能夠正向發展的地方。」 ★魏德聖:「只有沒努力過的人,才會想放棄。」 (依姓氏筆劃順序排列)

壹電視主播陳雅琳進入發燒排行的影片

花蓮,是我的生命轉彎處。

我從國際外交領域急轉來到花蓮,一待就是十年,雖然常自嘲變成花蓮的村姑,但這是我引以為傲用青春熱愛花蓮的痕跡。

這十年走在人煙稀少的政治路上,雖然披荊斬棘,政治的攻擊與抹黑不斷,但為了一直以來信仰的價值,為了不畏強權支持我的朋友,我依然選擇繼續往前進。

謝謝陳雅琳主播的專訪,讓更多人知道這幾年在花蓮的甘苦滋味。

這一次,是決定花蓮價值的一刻,希望有你和我同行,我們一起讓花蓮更好。

----------

【壹電視-我是救星│人生滋味館】

首播時間 12/15 週日 20:00

重播時間 12/21 週六 10:00

有線電視壹電視 49 頻道

中華電信 MOD506 頻道

【壹電視】APP收看:

Android平台: https://reurl.cc/W4dOdD

IOS平台:https://reurl.cc/M7vzv4

電視新聞人的掙扎、擺盪與平衡---以「自我民族誌」探索新聞專業

為了解決壹電視主播陳雅琳 的問題,作者陳雅琳 這樣論述:

本研究是以「自我民族誌」(autoethnography)的方式,由一位已經身在台灣新聞實務界長達二十年的資深新聞工作者(insider),透過自我生命史自傳式的書寫,質性探索「新聞專業」在新聞實務界實際操作時所面臨的眾多情境。 整篇故事敘說一位出身台南貧困單親家族的女孩,拋棄國小老師的穩定教職,懷抱理想轉換領域投身新聞界,從基層記者開始做起,在歷經資深記者、政治組長、主播、節目主持人、製作人、編輯主任到總編輯職務的過程中,她隨時將新聞專業當作「心中的一把尺」,當遇到眾多「展現新聞專業」或「挑戰新聞專業」的考驗時,內心所發生的掙扎、擺盪與平衡,它是一個動態而複雜的過程。 故事之初

,先敘說自己的生命成長故事,好讓讀者有背景可判定敘說者的個性與處世邏輯,接著就以「新聞專業」為核心,開始探討政治力與經濟力宰制新聞媒體的現象,包括新聞工作者如何面對收視率、置入性行銷、黑道威脅、隱私八卦化、選舉開票作假、政經勢力介入、新傳播科技帶來的考驗;同時深刻揭露不能說的秘密,包括什麼新聞不能報、獨家新聞怎麼跑、災難新聞報導引發政媒緊張、以及記者與消息來源的互動又有多複雜;甚至,組織內同事競爭等因素,也牽繫主播這個涉及名利行業的發展。內幕重重,補足一般新聞傳播研究偏向量化所難能觸探到的真實情境層面,亦透過此過程不斷地跟新聞傳播理論對話。 經過書寫敘說,研究者歷經「經驗我」、「文本我」

、「詮釋我」不斷循環自省後,對新聞遭到政經勢力宰制卻無能改變的現象,提出:有理想之新聞工作者可留在場域裡「打一場新聞專業游擊戰」的概念,找到權力控制下的新聞專業抗爭策略。本文最後為新聞工作生涯vs.新聞專業做一個戲劇類型的註腳,這是一場「英雄羅曼史敘述朝向喜劇的發展」,值得繼續看下去……。

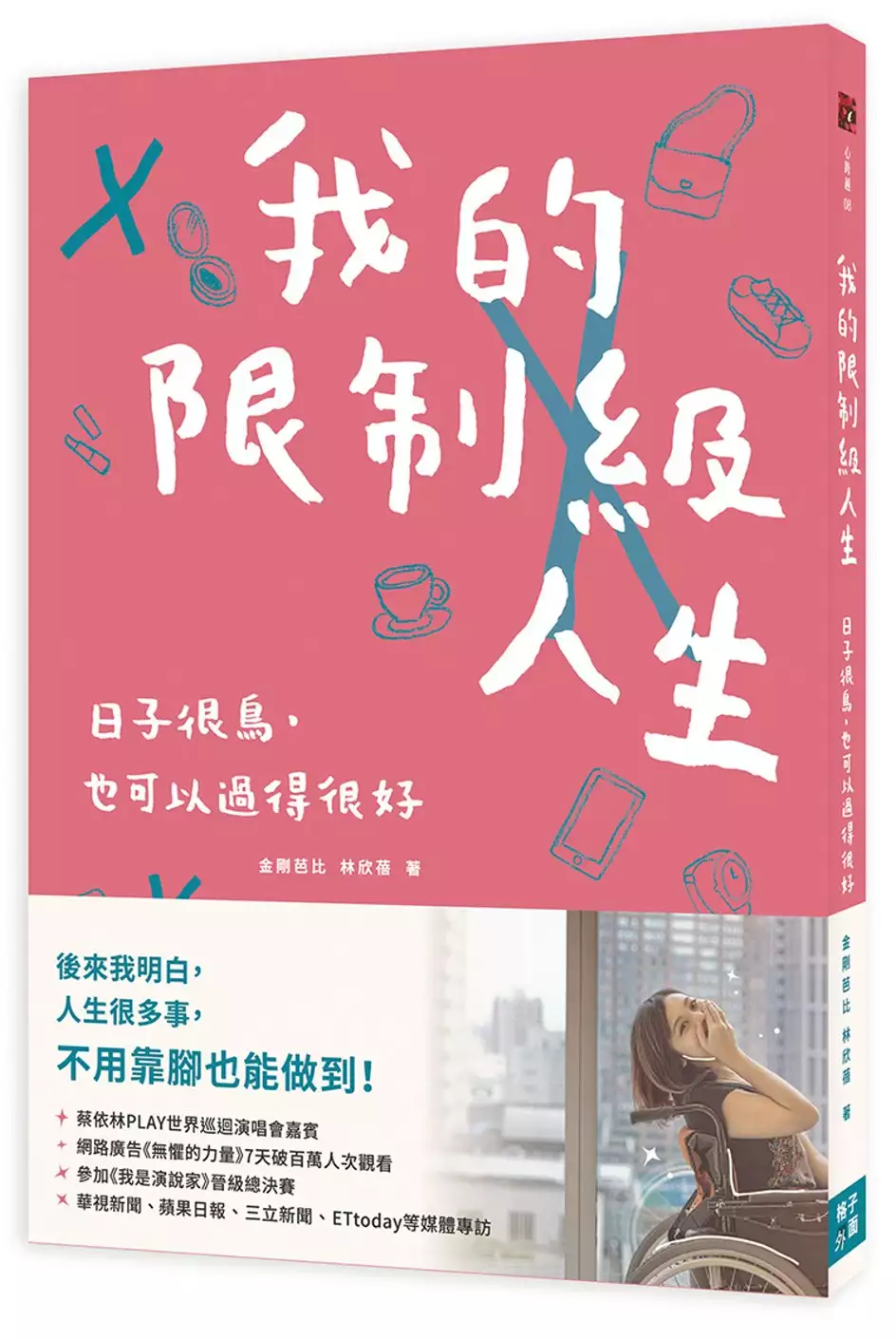

我的限制級人生:日子很鳥,也可以過得很好

為了解決壹電視主播陳雅琳 的問題,作者林欣蓓 這樣論述:

後來我明白, 人生很多事,不用靠腳也能做到! 蔡依林PLAY世界巡迴演唱會嘉賓 網路廣告《無懼的力量》7天破百萬人次觀看 參加《我是演說家》晉級總決賽 華視新聞、蘋果日報、三立新聞、ETtoday等媒體專訪 人生很多障礙是閃不掉的,我們需要的是不得已的勇氣 輪椅、尿管、身心障礙手冊、無障礙設施……這些都只是幫助我生活的東西。 我不需要「演」一個正常人,我就是一個正常人, 每一天都需要別人的幫助,每一天也可以去幫助別人。 說真的,你不也是這樣生活嗎? 四歲時某天午覺醒來,欣蓓雙腿突然失去了知覺,不知原因、毫無預警,從此得在輪椅上度日……

被治療綁架的童年、被霸凌的求學過程、不平等的職場待遇、不友善的生活環境……加上受褥瘡折磨三年、歷經七次手術失敗,她一度恨透了自己的身體,曾想從醫院頂樓往下跳,卻發現圍牆很高,連跳樓的能力都沒有。 她突然醒悟:如果都有勇氣自殺了,怎麼會沒有勇氣面對下一次的手術呢? 在第八次手術後,經歷神蹟似的康復,她開始學習接納自己的與眾不同,用新的眼光看待事情: 身體裡的39根鋼釘,讓她笑稱自己是「金剛芭比」; 出入必備的電動輪椅,則是她最帥氣的法拉利! 關於「正常」,金剛芭比說 一個人的外表缺陷不能代表他不是正常人。 就像一個近視的人,只是需要一副鏡片加上鏡框;一個憂鬱症

的人,需要定期服藥和周遭親友的關心;一個下半身癱瘓的人,需要一臺輪椅與無障礙空間,就能像一般人正常的生活著。 關於「失去」,金剛芭比說 每個人生命中都有不同的失去,只是我失去的是雙腳,以前只會怨恨不公平,現在我學會與生命和解,日子很鳥,也可以過得很好。 關於「夢想」,金剛芭比說 輪椅族缺少的不是能力,而是勇敢表達自己的勇氣。 關於「愛」,金剛芭比說 謝謝對方真實的愛過我,也謝謝坦承不夠愛我。每一段的失去,都是為了等待一次重新開始的機會。 軟弱很多,勇敢也很多!日子就是大吼大叫後,繼續往前衝! 名人推薦 Dora媽咪——作家 火星爺爺——作家、企業

講師 陳德烈——藝人 小 馬——藝人 劉 銘——廣播、電視主持人 華 少——主持人 夏嘉璐——主播、主持人 黃述忱——福音創作歌手 陳雅琳——壹電視主播 林子皓——民視體育主播 林孝謙——《比悲傷更悲傷的故事》電影導演 陳 寧——《15度的勇敢:塵燃女孩的900天告白》作者 劉 軒——積極心理學作家 角 子——作家 成 亮——伊甸基金會董事長 尹可名——伊甸基金會常務董事 劉宥彤——永齡教育慈善基金會執行長 鍾騵鋌——See More教育協會創辦人 藍白拖——背包旅人 余懷瑾——TEDxTaip

ei講者 劉仁泓——光點教會牧師 湯月碧——亞東醫院教授 熱情推薦

有線電視系統製播專題新聞之技術報告--以聯維有線電視《草根文化深耕在地情》為例

為了解決壹電視主播陳雅琳 的問題,作者顏儀婷 這樣論述:

打開電視,一百多個頻道,除了新聞、電影,還有益智、公用等節目內容,台灣電視產業的節目性質與內容,可說是不患寡而患不均,大多充斥著煽情與暴力;既然是各個地方代表的有線電視台,所自製的新聞、專題、節目等,當然要以關懷地方為出發點。因此,在平日跑新聞的當下,除了報導中正、萬華地區相關的藝文活動、地方盛世之外,挖掘出社區大小事,吸引眾人的焦點,更是職責所在。如同金鐘獎、金馬獎入圍甚至是得獎的導演,當初的發想與製作,必然不是以得獎為目標,而是要製作出引人共鳴、刻骨銘心、扣人心弦的好片;身為新聞媒體的一員當然也不例外。作一則好新聞,不單是為了得到獎項上的肯定,只要能記錄當下、得到回響,受到矚目,甚至影響

後人、盡到第四權、受到觀眾的讚賞,對拍攝的攝影記者,撰稿的文字記者而言,就是一大肯定!本研究主要是要“重現”往往會被忽略的「有線電視系統業者」的製作模式為何而撰寫的技術報告。希望透過以《草根文化 深耕在地情》的專題製作為例,讓一般大眾,或是對電視產業有興趣卻一知半解的閱聽人透過此論文能夠有些許的了解。不過本論文研究對象為台北市有線電視系統業者,其作業模式又和競爭激烈、以收視率掛帥的商業電視台大相逕庭,於是在此要先說明,若想藉此論文對「電視台」或是「電視圈」、亦或是「新聞界」有深入了解,可能相去甚遠,但由於研究者本身在有線電視系統台工作已將近兩年的時間,以「田野參與觀察」的方式所撰寫之報告,對想

了解「系統業者」的人來說應該是有所幫助。而有線電視系統台的標準作業模式(SOP)通常都會乖乖的跟著有線電視法規走,因此本研究也略帶一提,根據「有線廣播電視法」第二十五條第二項規定:「免費提供專用頻道供政府機關、學校、團體及當地民眾播送公益性、藝文性、社教性等節目」;以及第三項:「提供之服務及自製節目符合當地民眾利益及需求」,系統業者、地方頻道的新聞、專題走向,都是以「寓教於樂」或是「發人省思」為出發點,因此“羶色腥”在這裡是找不到的!本論文採技術報告,但就電視產業面而言,各專題報導優秀者大有人在,本論文不論是產製面還是研究面,仍有許多值得探討與改進的空間。不論是身為一名研究者,又或是一名記者,

汲汲營營、求取進步,是不變的原則!

壹電視主播陳雅琳的網路口碑排行榜

-

#1.[新聞] 陳雅琳傳辭壹電視總編可望接華視52頻道台- Gossiping板

據了解,華視今(9日)下午2時召開臨時董事會,討論主題就是陳雅琳的新聞資訊台台長人事案, ... 推ssisters: 自由三立壹電視血統可以11F 04/09 14:44. 於 disp.cc -

#2.主播陳雅琳閃辭三立同事驚訝:難以置信| 大紀元

台灣三立新聞總編輯陳雅琳今(19)日傳出跳槽壹電視,毅然離開工作11 年的三立新聞,她也已證實此事,並坦言離開確實不捨,也感謝三立總經理張榮華的 ... 於 www.epochtimes.com -

#3.陳雅琳接52台台長總經理莊豐嘉:華視大步邁前超級動力

陳雅琳 曾任《自由時報》、TVBS 新聞台記者、政治組組長、三立新聞台主播、總編輯,現任壹電視新聞台總編輯兼「我是救星」、「新聞深呼吸」等節目製作人及 ... 於 newtalk.tw -

#4.陳雅琳確定離開壹電視將任華視新聞台台長- 娛樂- 中時

現年54歲的陳雅琳曾任《自由時報》記者、《TVBS新聞台》記者、政治組組長及主播、《三立新聞台》主播、製作人、總編輯,現任《壹電視新聞台》總編輯, ... 於 www.chinatimes.com -

#5.【獨家】陳雅琳傳辭壹電視總編可望接華視52頻道台長 - 鏡週刊

54歲的陳雅琳具世新傳播所博士學歷,歷任《自由時報》記者、《TVBS新聞台》記者、政治組組長及主播、《三立新聞台》主播、製作人、總編輯,現任《壹電視 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#6.壹電視主播陳雅琳・戀上基隆山居宅| 圖輯 - 好房網News

螢光幕前光顯亮麗的壹電視主播陳雅琳,為了讓自己能夠時時充電再出發,特意遠離塵囂落腳青山綠水的基隆山居宅。原文刊載於好房網雜誌四十一期「名人會客室」單元。 於 news.housefun.com.tw -

#7.資深主播陳雅琳請辭壹電視總編接任華視52頻道新台長| 焦點新聞

陳雅琳 媒體經驗豐富,曾任「自由時報」、「TVBS 新聞台」記者、政治組組長、「三立新聞台」主播、總編輯,現任則是「壹電視新聞台」總編輯兼「我是救星」 ... 於 m.match.net.tw -

#8.《三立新聞》人事大異動總編輯陳雅琳跳槽《壹新聞》 - 眾報

《三立電視》新聞部總編輯、同時也是當家主播的「陳雅琳」,在本週二(西元2016年09月20日)驚傳跳槽《壹電視》,結束她在《三立電視》11年半的生涯。 於 standpost.dudaone.com -

#9.壹電視陳雅琳mp3 - نجومي

有一種Style 叫樂天陳雅琳帶您探索喜馬拉雅山的尼泊爾 · 有一種Style 叫波斯陳雅琳獨家勇闖神秘伊朗 · 我是救星0131 人生滋味館唐鳳 · 聊聊紀錄片我愛金正恩專訪主播陳雅琳 ... 於 www.nogomi.ru -

#10.拾柒on Twitter: "看到壹電視主播陳雅琳訪問阿中部長的預告 ...

看到壹電視主播陳雅琳訪問阿中部長的預告片段。 陳雅琳:跟柯文哲是好朋友嗎? 部長:不算是。不過他第一次出來選的時候,我有大力support他。 於 mobile.twitter.com -

#11.[轉貼] 陳雅琳- 水源管制區 - 馬龍占星論壇

馬龍占星論壇 陳雅琳壹電視多給百萬速掰三立500萬年薪追平沈春華2016年09月20日 三立主播陳雅琳將跳槽到壹電視。【蔡維歆╱台北報... - Discuz! 於 astromalon.com -

#12.陳雅琳主播壹電視 - سونجاتك

陳雅琳主播壹電視. 陳雅琳跳槽壹電視閃辭11年半三立主播. تشغيل. تحميل. 聊聊紀錄片我愛金正恩專訪主播陳雅琳前進北韓實錄壹起聊電影壹電影NEXT TV. 於 www.songatak.website -

#13.陳雅琳閃辭三立跳槽壹電視;陳雅琳李天怡內鬥 - Life the Dog

閃辭三立主播陳雅琳跳槽壹電視2016/09/19 11:16 〔娛樂頻道/綜合報導〕三立新聞總編輯陳雅琳,稍早傳出跳槽壹電視,毅然決然離開待了11年半的三立 ... 於 lifethedog.pixnet.net -

#14.陳雅琳閃辭11年半三立主播告別老東家跳槽壹電視

2016年9月19日 — 陳雅琳閃辭11年半三立主播告別老東家跳槽壹電視 ... 台灣資深新聞主播陳雅琳因擅長故事性報導,受到許多觀眾喜愛,被封為「台灣最會說故事的主播」。她在19 ... 於 star.ettoday.net -

#15.[新聞] 陳雅琳辭壹電視總編接任華視52頻道台長- 看板Anchors

陳雅琳 媒體經驗豐富,曾任「自由時報」、「TVBS 新聞台」記者、政治組組長、「三立新聞台」主播、總編輯,現任則是「壹電視新聞台」總編輯兼「我是 ... 於 www.ptt.cc -

#16.[新聞] 陳雅琳傳辭壹電視總編可望接華視52頻道台 - PTT八卦政治

54歲的陳雅琳具世新傳播所博士學歷,歷任《自由時報》記者、《TVBS新聞台》記者、政治組組長及主播、《三立新聞台》主播、製作人、總編輯,現任《壹 ... 於 pttgopolitics.com -

#17.鄭文燦模式: 超越對立・翻轉桃園 - Google 圖書結果

就連接受陳雅琳、沈春華等資深電視主播專訪時,他都一樣波瀾不興、四平八穩。顏子傑感嘆:「要是能把一位首長弄哭、弄哽咽,基本上就有收視率了,但這招對鄭文燦從來沒有 ... 於 books.google.com.tw -

#18.年代新聞張雅琴以年薪800萬奪冠;第二名則為TVBS主播方念華

11 Likes, 0 Comments - 蕃新聞(@yamnews) on Instagram: “娛樂:【三立主播陳雅琳跳槽壹電視,掀起外界好奇主播薪水待遇。據悉,年代新聞張雅琴以 ... 於 www.instagram.com -

#19.陳雅琳主播 - Facebook

陳雅琳主播 。 43234 個讚· 72 人正在談論這個。新聞名人. 於 zh-tw.facebook.com -

#20.坣娜出道35年首開演唱會富豪老公寵妻行徑曝光…【壹電視《我 ...

「情歌女王」的坣娜要開演唱會了!出道35年,坣娜唱紅多首膾炙人口歌曲,婚後生活重心回歸家庭,難得露面接受壹電視資深主播陳雅琳節目《我是救星》 ... 於 www.eracom.com.tw -

#21.資深主播陳雅琳請辭壹電視總編接任華視52頻道新台長

陳雅琳 媒體經驗豐富,曾任「自由時報」、「TVBS 新聞台」記者、政治組組長、「三立新聞台」主播、總編輯,現任則是「壹電視新聞台」總編輯兼「我是救星」 ... 於 www.upmedia.mg -

#22.「阿信主播」陳雅琳跳槽華視接任52台台長 - NOWnews今日新聞

... 會,宣布資深媒體人陳雅琳將接任台長一職。陳雅琳出身世新傳播所博士,擁有27年新聞資歷,先後擔任過TVBS主播、三立新聞總編輯、壹電視總編輯。 於 www.nownews.com -

#23.獨/降薪空降華視為哪樁?「阿信台長」陳雅琳親揭幕後秘辛

陳雅琳 在壹電視外傳年薪5百萬,上月決定跳槽華視擔任新聞台長, ... 她從「阿信主播」變「阿信台長」,上任才10多天,首要任務,就是加強華視競爭力, ... 於 stars.udn.com -

#24.雅琳會客室壹電視主播陳雅琳・戀上基隆山居宅 - Lousi Imagine

雅琳會客室壹電視主播陳雅琳・戀上基隆山居宅. 破解造血幹細胞的迷思,陳雅琳日前在節目《雅琳會客室》專訪南韓瑜,接著說:「沒啦,只見韓國瑜先苦笑了3聲「呵 ... 於 www.moniquejcb.co -

#25.陳雅琳鬆口跳槽壹電視原因被爆當總編年收500萬

娛樂中心/綜合報導「台灣最會說故事的主播」陳雅琳閃電離開待了11年半的三立電視台,一度被傳是受到前東家裁員風波影響,但她澄清轉到壹電視純粹是幫 ... 於 lujuba.cc -

#26.壹電視記者名單的推薦,PTT和網路上有這些評價

主播陳雅琳遭列北韓黑名單冒險專訪脫北女孩朴妍美ET新聞雲https://goo.gl/TDPT24 記者許逸群/台北報導壹電視主播陳雅琳冒著生命危險率領《新聞深呼吸》採訪團隊一同 . 於 appliances.mediatagtw.com -

#27.搜尋 - Google 新聞

告別主播台壹電視主播李美萱:為人生不同階段作出調整 ... 陳雅琳確定離開壹電視將任華視新聞台台長 ... 資深主播陳雅琳請辭壹電視總編接任華視52頻道新台長--上報. 於 news.google.com.tw -

#28.壹電視主播陳雅琳 - 軟體兄弟

壹電視主播陳雅琳,年底大選「誰來當家」 壹電視主播陳雅琳獨家街訪市長,你選誰!? 想知道更多請鎖定壹電視「誰來當家」 #誰來當家#壹電視. ,壹電視新聞台《10點上 ... 於 softwarebrother.com -

#29.國立陽明交通大學校園公告系統- 陽明交通大學

張貼者:黃雅鈴/交大校區-就業與升學輔導組【名人講座】永不放棄~從小學老師到新聞主播壹電視主播-陳雅琳. 活 動 類 別, 活 動 對 象, 起 始 時 間, 結 束 時 間 ... 於 infonews.nycu.edu.tw -

#30.陳雅琳- 维基百科,自由的百科全书

陳雅琳 (1966年4月29日-),臺灣新聞主播、主持人、製作人、記者、新聞台總編輯、作家、紀錄片導演、大學講師、助理教授、副教授。現任華視新聞資訊台台長、1900《華 ... 於 zh.wikipedia.org -

#31.新聞路上的勇氣與堅持:阿信主播陳雅琳 - 方格子

拼命三郎工時超長阿信主播「把工作做到最好」. 已經晚間八點,身兼總編輯的壹電視主播陳雅琳,還沒有離開公司,這是 ... 於 vocus.cc -

#32.當家主播陳雅琳跳槽華視年代回應了 - 自由娛樂

54歲的陳雅琳曾擔任TVBS、三立和壹電視新聞台,目前是壹電視總編輯,還擔任《我是救星》、《新聞深呼吸》等節目製作人及主持人,她有「阿信主播」 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#33.[閒聊] 華視空降主播陳雅琳播報超爛 - PTT 熱門文章Hito

82 F 推nylecaleb: 陳雅琳又不怕別人說話,誰能奈她何w 10/18 12:57. 83 F →s985332: 她以前在壹的節目收視不就很普通嗎 10/18 22:25. 84 F 推johnny165110: 說到壹電視,我 ... 於 ptthito.com -

#34.主播陳雅琳閃辭三立同事驚訝:難以置信 - 每日頭條

台灣三立新聞總編輯陳雅琳今(19)日傳出跳槽壹電視,毅然離開工作11 年的三立新聞,她也已證實此事,並坦言離開確實不舍,也感謝三立總經理張榮華的 ... 於 kknews.cc -

#35.今周刊- 陳雅琳證實辭壹電視總編將接任華視52頻道台長

在NCC通過華視新聞資訊台上架52台後,由於華視允諾3年內人力將擴編至400人,讓外界相當關心華視的人事異動。華視在今(9)天宣布延攬大將資深主播 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#36.陳雅琳辭壹電視總編接任華視52頻道台長 - MSN

(中央社記者王心妤台北9日電)NCC通過華視新聞資訊台上架52台,最快本月中就可以上架。華視總經理莊豐嘉今天召開記者會,證實資深主播陳雅琳將接任華 ... 於 www.msn.com -

#37.國內主播誰最會賺? 撈金王原來是她 - 壹週刊

三立當家主播陳雅琳有「阿信主播」封號,昨驚傳她跳槽壹電視,前天是她在三立最後一晚,被目擊在辦公室打包走人,閃電離開待... 於 tw.nextmgz.com -

#38.【媒體的意義在於理解真實】離開11 年老東家轉戰壹電視 - 報橘

資深新聞人陳雅琳將從三立轉戰壹電視,王牌主播離開的原因眾所好奇,自認念舊的陳雅琳在Hit Fm 台北之音《蔻蔻早餐》否認告別老東家是為了外傳的500 萬 ... 於 buzzorange.com -

#39.壹電視主播陳雅琳 - Scupk

壹電視主播陳雅琳. 陳雅琳(1966年4月29日-),臺灣資深新聞主播、主持人、製作人、資深記者、新聞台總編輯、暢銷作家、紀錄片導演,並同時擔任多所大學教授及講師。 於 www.tmmrketngcenter.co -

#40.華視挖角資深主播陳雅琳任新聞台長

陳雅琳 為資深新聞工作者,接任華視新聞台台長前,為壹電視新聞台總編輯、製作人、主持人、主播,並曾待過三立電視台、TVBS新聞台等電視台經歷,也曾在 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#42.陳雅琳辭壹電視總編接任華視52頻道台長| 娛樂 - 中央社

陳雅琳 媒體經驗豐富,曾任「自由時報」、「TVBS 新聞台」記者、政治組組長、「三立新聞台」主播、總編輯,現任則是「壹電視新聞台」總編輯兼「我是救星」 ... 於 www.cna.com.tw -

#43.監視器新聞當道: 有畫面就有真相? - 第 50 頁 - Google 圖書結果

陳雅琳 在三立時製作的調查報導「爐渣屋·崩裂啟示錄」,讓政府改變政策, ... 也入圍了第十五屆卓越新聞獎「電視類調查來到壹電視後,陳雅琳除了主播晚間 6 點到 8 點 ... 於 books.google.com.tw -

#44.辭壹電視總編!陳雅琳「確定接任」華視52頻道台長 - Tvbs新聞

國家通訊傳播委員會(NCC)1日審議通過讓華視新聞資訊台進駐52頻道,最快本月中就能上架。今(9)日傳出壹電視新聞台總編輯、資深主播陳雅琳將跳槽 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#45.تحميل 陳雅琳主播壹電視mp3 - mp4 - عبد واب

陳雅琳 跳槽壹電視閃辭11年半三立主播mp3. 陳雅琳跳槽壹電視閃 ... 聊聊紀錄片我愛金正恩專訪主播陳雅琳前進北韓實錄壹起聊電影壹電影NEXT TV. تشغيل download تحميل. 於 www.2abdwap.club -

#46.陳雅琳辭壹電視總編接任華視52頻道台長 - 芋傳媒

陳雅琳 媒體經驗豐富,曾任「自由時報」、「 TVBS 新聞台」記者、政治組組長、「三立新聞台」主播、總編輯,現任則是「壹電視新聞台」總編輯兼「我是 ... 於 taronews.tw -

#47.壹電視主播陳雅琳陳雅琳年收500萬跳槽壹電視 - RIMBT

壹電視主播陳雅琳 驚傳右眼視網膜剝離,緊急開刀住院。事後她受訪證實18日去臺南和澎湖分別出《臺灣的前世今生》及《新聞深呼吸》2節目外景時,感覺右眼不對勁,但她 ... 於 www.oldtmerfrunde.co -

#48.壹電視陳雅琳 - Bkucuk

〔娛樂頻道/綜合報導〕三立新聞臺前總編輯陳雅琳昨爆出跳槽壹電視,外傳年薪超過5百萬,雖被新聞圈喻為「阿信主播」,卻在14年介紹富商給時任TVBS主播薛楷莉,爆出轟動 ... 於 www.bkucukguzel.me -

#49.陈雅琳

陈雅琳 (1966年4月29日-),台湾新闻主播、主持人、制作人、记者、新闻台总 ... 并于同年9月26日转战壹电视,出任新闻台总编辑,并担任《壹电视晚间新闻》主播及节目 ... 於 www.wikiwand.com -

#50.主播陳雅琳回應全身病"這樣說!" - 華視新聞網

壹電視主播陳雅琳 ,工作非常拚命,常常凌晨才回家,因此爆出身體狀況亮紅燈警訊。 根據《蘋果》報導,陳雅琳因為「皮蛇」, ... 於 news.cts.com.tw -

#51.《台灣的前世今生》連3年敲金鐘陳雅琳:辛苦有代價 - CTWANT

壹電視主播陳雅琳 製播的節目《台灣的前世今生》,入圍第55屆金鐘獎自然科學紀實節目獎,該節目連續3年入圍金鐘獎,陳雅琳得知入圍當下, ... 於 www.ctwant.com -

#52.陳雅琳證實辭壹電視總編將接任華視52頻道台長

2021年4月11日 — 陳雅琳媒體經驗豐富,曾任《自由時報》記者、《TVBS新聞台》記者與政治組組長、《三立新聞台》主播與總編輯,目前則是《壹電視新聞台》總編輯暨《我是 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#53.台灣資深主播陳雅琳辭壹電視總編接華視52頻道台長 - Taiwan ...

陳雅琳 媒體經驗豐富,曾任「自由時報」、「TVBS 新聞台」記者、政治組組長、「三立新聞台」主播、總編輯,現任則是「壹電視新聞台」總編輯兼「我是救星」 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#54.【免費講座】陳雅琳主播與您一起翻轉吧!未來 - 活動通

陳雅琳 (1966年4月29日-),臺灣資深新聞主播、主持人、製作人、資深記者、新聞台總編輯、暢銷作家等,目前擔任壹電視主播。 記者生涯經常跑到獨家新聞,長期關懷環境 ... 於 www.accupass.com -

#55.壹電視主播陳雅琳視網膜剝離休養多年心血卻被搶走⋯痛心發文

陳雅琳 目前在休養。(圖/壹電視提供、翻攝自陳雅琳臉書). 主播陳雅琳因為用眼過度,在訪問過程一度失明看不見,就醫後發現為視網膜剝離,日前開刀後 ... 於 www.nooho.net -

#56.陳雅琳確定離開壹電視將任華視新聞臺臺長

華視今(9日)下午召開臨時董事會,通過華視新聞臺長人事案,華視總經理莊豐嘉稍早舉行緊急記者會宣佈此事,表示將由壹電視新聞臺總編輯、資深主播陳雅琳接任。 於 www.bg3.co -

#57.eNews - 三立當家主播「陳雅琳」驚傳閃辭!離開任職11年的三立

三立當家主播陳雅琳今天驚傳跳槽壹電視,昨她被爆最後一晚在辦公室打包走人,閃電離開待了11年半的三立多年來製作不少優質節目,也主持許多膾炙人口節目,據悉她在三立 ... 於 enews.tw -

#58.陳雅琳

2016年9月19日,陳雅琳離開三立新聞台。並於同年9月26日轉戰壹電視,出任新聞台總編輯,並擔任《壹電視晚間新聞》主播及節目主持人,並曾前往北韓、 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#59.網友霸凌「扔完石頭就走」 女主播鬧封閉!停車場不敢下車

日前因紀錄內政部空勤總隊運送台灣黑熊過程,無端遭團體質疑、網友謾罵的壹電視主播陳雅琳,經衛星公會新聞自律委員會檢視採訪過程,終還她清白! 於 tw.appledaily.com -

#60.陳雅琳 - 風傳媒

一眼失明也要錄完專訪主播陳雅琳視網膜剝離:所有事情嘎然而 ... 壹電視搭黑鷹跟拍南安小熊野放陳雅琳臉書致歉 ... 王金平「義不容辭」前一天晚宴三立女主播也在場. 於 www.storm.mg -

#61.太操!主播陳雅琳驚傳失明…「視網膜剝離」急送醫院開刀

資深女主播陳雅琳,日前因為連續工作用眼過度,在節目上訪問台南市長黃偉哲時,一眼完全失明看不見,只以單眼微弱視力撐完整場訪問,結束後緊急送醫, ... 於 star.setn.com -

#62.陳雅琳辭壹電視總編入主52台!華視挖角資深主播任新聞台長

陳雅琳 媒體經驗豐富,曾任《自由時報》、《TVBS 新聞台》記者、政治組組長及主播、《三立新聞台》主播、總編輯,現任則是《壹電視新聞台》總編輯 ... 於 fongnews.net -

#63.陳雅琳主播壹電視mp3 - سمعها

تحميل 陳雅琳主播壹電視mp3 - mp4. 陳雅琳跳槽壹電視閃辭11年半三立主播. تشغيل. تحميل. 聊聊紀錄片我愛金正恩專訪主播陳雅琳前進北韓實錄壹起聊電影壹電影NEXT TV. 於 www.sm3ha.ru -

#64.[新聞] 陳雅琳閃辭三立主播跳槽壹電視eugenelu PTT批踢踢實業坊

三立當家主播陳雅琳驚傳跳槽壹電視,昨她被爆最後一晚在辦公室打包走人,閃電離開待了11年半的三立。由於三立日前才爆發裁員,陳雅琳此時離開時機敏感,對此她剛 ... 於 www.ucptt.com -

#65.回歸專業面!陳雅琳做談話節目力求守住初心 - 世新大學

壹電視 當家主播陳雅琳本週(3/29)再度受邀至世新大學開課當起「陳 ... 陳雅琳認為,談話性節目最重要的構成元素就是來賓,需有好口才、鏡頭緣跟專業 ... 於 www.shu.edu.tw -

#66.《財訊》526期-郭台銘出走引爆台股掏空危機: 鴻海小金雞帶頭跑 台灣企業中國排隊等上市

... 用微影這是新北投最知名的溫饋的,是北投麗禧酒店董事片代言的公眾人物,包括壹泉飯店,開幕至今已邁入第長蕭景田。來白彰化社頭鄉圈電視主播陳雅琳、東森主播六個 ... 於 books.google.com.tw -

#67.【壹電視主播陳雅琳】20200130壹電視新聞台2200整... +1

壹電視主播陳雅琳 :20200130壹電視新聞台2200整...,20200130壹電視新聞台2200整點新聞主播陳雅琳播報片段.BALLFUST.Loading...,主播陳雅琳帶領壹電視團隊挺進香港街頭 ... 於 tag.todohealth.com -

#68.[新聞] 陳雅琳閃辭三立主播跳槽壹電視- 看板Gossiping

三立當家主播陳雅琳驚傳跳槽壹電視,昨她被爆最後一晚在辦公室打包走人,閃電離開待了11年半的三立。由於三立日前才爆發裁員,陳雅琳此時離開時機敏感,對此她剛 ... 於 www.pttweb.cc