壬辰倭亂1592的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊渡寫的 澎湖灣的荷蘭船:十七世紀荷蘭人怎麼來到臺灣 和朱爾旦的 萬曆朝鮮戰爭全史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自南方家園 和民主與建設出版社所出版 。

國立臺灣大學 國家發展研究所 石之瑜、姜智恩所指導 張榮熙的 韓國知識界的中國認識與中國論述—從前近代到當代 (2018),提出壬辰倭亂1592關鍵因素是什麼,來自於華夷觀、小中華意識、再造之恩論、事大主義、中國威脅論、中國崩潰論。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 東亞學系 王恩美、林月惠所指導 徐佳圓的 朝鮮王朝後期「事大」與「保國」政策的游移—以光海君到孝宗為中心(1608-1659) (2015),提出因為有 朝鮮王朝、事大、光海君、仁祖、孝宗的重點而找出了 壬辰倭亂1592的解答。

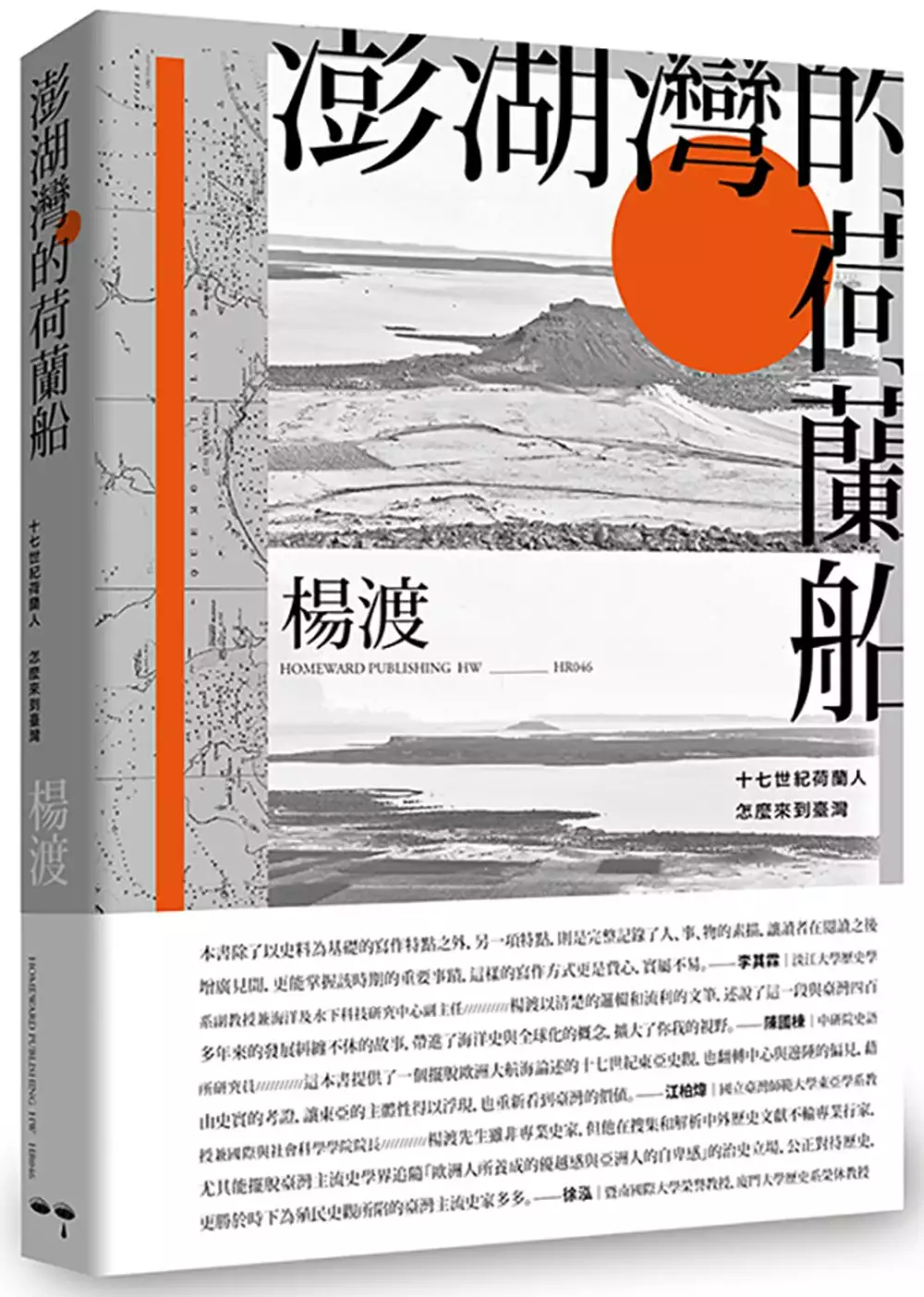

澎湖灣的荷蘭船:十七世紀荷蘭人怎麼來到臺灣

為了解決壬辰倭亂1592 的問題,作者楊渡 這樣論述:

1604年秋天,三艘荷蘭克拉克大帆船來到澎湖灣,和明朝對戰、在東亞劫掠,從此改變了澎湖與台灣的命運。 大航海時代開啟,歐洲人相繼東來,交織成無比複雜,精彩萬分的悲喜劇。 海盜與海商勾心鬥角,日本豐臣秀吉想征服世界而征戰朝鮮,明朝大將帶領水師對戰荷蘭紅毛船,歐洲崛起大國將內部戰爭延伸至海外殖民地。 每一個人、每一件事、每一場戰爭、每一次交易的背後,都有著曲折豐富、精彩無比的故事,在此時此刻,交會於澎湖。 故事,必須先從澎湖說起。 本書特色 ◆繼《有溫度的台灣史》、《1624,顏思齊與大航海時代》,再一次透過島嶼視角出,發書寫台灣起始之作 ◆以

東亞為主體,重新看待大航海時代 ◆李其霖|淡江大學歷史學系教授、陳國棟|中研院史語所研究員、江柏煒|國立臺灣師範大學東亞學系教授兼國際與社會科學學院院長、徐泓|東吳大學歷史系教授及暨南國際大學退休榮譽教授) 聯合推薦

韓國知識界的中國認識與中國論述—從前近代到當代

為了解決壬辰倭亂1592 的問題,作者張榮熙 這樣論述:

當前韓國知識界有一個重大課題是:中國對韓國意味著甚麼?本論文是為了回答這個課題,選擇從韓國的知識史和各歷史時期的中國論述切入點,探討韓國與中國的關係性問題。本論文主要採用歷史研究法以及文獻內容分析法,試圖分析和歸納韓國的文獻,同時參考中文學界以及西方學界有關韓中關係的著作和文章。 前近代韓國知識界裡存在著:華夷觀、小中華意識、對明義理論、再造之恩論、北伐論、北學論等論述。朝鮮知識界所抱持的對外認識基本框架是「華夷觀」。朝鮮初期在對外問題上依照「華夷觀」來推動「事大交鄰」的外交政策。而從十六世紀開始,朝鮮知識界將性理學的「大義名分論」加以體系化,將「明」視為「中華」,將「朝鮮」視為「小中華」

。這時的「小中華意識」是朝鮮對自身文化自信的表現。「再造之恩論」是在壬辰倭亂(1592-1598年)時,基於「明朝救援即將敗亡的朝鮮」的認識上所出現的論述。因日本侵略而陷入危機的朝鮮得到明軍支援,因此,明對朝鮮的政治影響力得到強化,而朝鮮內部彌漫崇拜明的氣氛。朝鮮後期統治階層以「北伐論」與「尊周論」為統治理念。「北伐論」是對「清」的復仇雪恥的論述,也是透過攻打「顛覆東亞既存國際秩序的清」,以恢復朝鮮的自尊心和穩定的國際秩序。 「北學」是指朝鮮後期主張「積極接受清朝的學術、文物和技術,使朝鮮的物質經濟變得更富有且提高生活水準」的學派。 在舊韓末期、日據時期、冷戰時期等三個時期,韓國人的中國認識

的變遷情況如下。首先將清日戰爭前後的「舊韓末」時期的中國視為「文明開化落伍者」。而在日據時期將中國視為「否定與警戒的對象」、「連帶與合作的對象」、「韓國社會改革的模範」等,表現出負面與正面的形象同時存在的複雜樣貌。接下來在冷戰時期韓半島分裂為南韓與北韓後,雙方將中國分別視為「中共夷狄」和「以血結盟的兄弟國」。此外,「冷戰」的政治現實塑造了韓國的知識文化面貌。韓國人的社會化和認同是在冷戰對立當中形成的,所以韓國知識界的問題意識受到政治的限制。同樣,再回溯到舊韓末和日據時期,朝鮮知識界也受到日本殖民史觀的影響。結果,可以得出一些結論,第一,韓國知識界的知識文化,從傳統時期到當代都受到外部因素的影響

。第二,政治現實塑造知識面貌。 在冷戰結束後,國際社會針對中國崛起議題,形成了許多論述,在韓國知識界也針對中國的崛起出現如下的論述:第一、中國崩潰論:美國等西方國家不會坐視中國的崛起,中國也將因許多問題陷入危機,而於未來像蘇聯一樣崩潰;第二、中國機會論:經濟上,韓國利用中國市場所提供的機會,會依然保持領先中國的地位;第三、中國威脅論:出於莫名的恐懼感,韓國社會害怕中國作為軍事強權,會吸收北韓,變成對韓國莫大的軍事威脅。韓國社會裡,有關中國的論述當中,討論最多的就是中國威脅論。 對於韓國的中國論述,當前韓國進步知識分子對「中國威脅論」和「中國崩潰論」進行了批判和反省。關於韓國的主體意識較強的

外交論述,值得關注的是韓國進步政權盧武鉉政府所提出的「東北亞均衡者論」。該外交論述是與中國直接相關的論述。「東北亞均衡者論」因「均衡者」(balancer) 這一名稱而受到國內保守派以及美國、日本方面的諸多批評,所以後來中途遭到廢除。對於「東北亞均衡者論」,韓國保守派質疑韓國是否有「能力」(capability)履行「均衡者」(balancer)的角色,並警戒進步政權「脫離美國勢力範圍而接近中國」的意圖。 近代文明轉換以後,韓國知識界在經歷與新文明的遭遇、日本殖民、美蘇冷戰等過程,一步步走上否定中華文明和去中國化的道路。這是中華文明的離心力所引起的結果。對中華的否定是自我否定的一環,是否定先

人世界觀(儒教價值觀以及事大國際秩序觀等)的殺父意識。韓國在那樣的自我否定中找到發展道路。冷戰解體使韓國擺脫於意識形態上的對立,並得到經濟文化上的發展。冷戰解體之後,韓國知識界再次對於透過自我否定,批判與反省西方中心主義的現代性,而努力探索新的道路。 當代韓國知識界對傳統時代韓中關係中以朝貢體制為形式所進行的「事大外交」抱持着深刻的自卑情結。如果不能克服這種心理自卑情結,韓國就很難擁有健康的民族主義,無法作為兼具均衡感與和平指向性的行為者而在東亞發揮影響力,也很難實現民族宿願的統一。本論文認為,必須將小中華主義論述詮釋為健全的文明認同,亦即正面評價朝鮮知識界努力接受當時文明的普遍價值而建設文

化發展的認識和論述,才能解決當代韓美關係的不對稱性或事大性格。本論文認為,「西發里亞」(Westphalian)體制雖然高舉國家之間主權平等的「理想」,但是國際政治中權力不對稱則是「現實」。理想與現實的差距是跨時代的權力關係產物。東亞秩序的「事大字小」觀念與權力不對稱的朝貢體制之間,同樣是理想與現實的悖離,與當代情況沒有太大區別。但是,壬辰倭亂以後,為朝鮮國內政治目的而誇大的「再造之恩論」和「北伐論」,是失去均衡感的極端論述或歪曲的對外認識。後來北學論登場,可以將之理解爲朝鮮知識界恢復均衡感的過程。在舊韓末期和日本殖民時期的韓國知識界,在擺脫中華文明而接受西方文明的過程中,經歷了很大的陣痛。而

且透過絕對的自我否定,試圖恢復國權並富國強兵。對於儒教思想以及儒家文化的極端否定,以及對於東亞國際秩序事大傳統和朝貢體制的幻滅,是一種喪失國權的知識分子的心理陣痛。但其思想影響一直延續到當代,而成爲韓國知識界的心理情結。 韓國社會在文明認同上已經將西方文明的民主、市場經濟、人權等視爲普遍價值,因此韓國主流的認識並不肯定中國的軟實力。雖然當前韓國知識界的主流認識不接受中國的文明力量和替代性,但韓國的進步知識分子還是因為期待中國重新創造新的現代性和普遍文明的力量,而關注中國知識界的思想發展。

萬曆朝鮮戰爭全史

為了解決壬辰倭亂1592 的問題,作者朱爾旦 這樣論述:

萬曆二十年(1592年),野心勃勃的豐臣秀吉初步統一日本,就迫不及待地傾全國之力發動侵朝戰爭,試圖以朝鮮為跳板進攻大明。朝鮮不能抵擋,短短月餘便丟失漢城、開城、平壤三都,戰火燒到中朝邊界。關鍵時刻,明神宗派大將李如松出師東征,抗日援朝。最終,這場歷時七年的大規模國際戰爭,經過一系列明面上的廝殺與暗地裡的角逐後,以日本全面撤出朝鮮宣告結束。 這場戰爭不僅對中、日、朝三國歷史走向產生了深遠影響,還導致了東亞國際關係的重新組合。本書廣泛運用中、日、朝三國史料,詳細介紹了萬曆朝鮮戰爭中發生的戰鬥、對峙、談判以及各方盤算,力圖以全景式描寫還原每一個值得注意的細節,將這場戰爭的始末

與本來面目完整呈現給大眾。

朝鮮王朝後期「事大」與「保國」政策的游移—以光海君到孝宗為中心(1608-1659)

為了解決壬辰倭亂1592 的問題,作者徐佳圓 這樣論述:

一如目前研究所示,朝鮮王朝(1392-1910)儘管經歷了明清鼎革仍對於明朝(1368-1644)難以忘懷,認為事大對象不可易主,甚至表面上事大清朝,私底下延用明朝舊制。然,「事大」本為朝鮮亦或是前朝高麗王朝(918-1392)在對外交往上保護自我的一種手段,本文對於朝鮮在明清交替後,仍然無法以客觀的態度使用「事大」外交手段一現象,追本溯源。首先,將先探就朝鮮王朝所使用的「事大」外交政策緣由與轉變,以及在朝鮮王朝之前的諸王朝,是如何使用該外交方法立足、強大。此後,將逐一檢視朝鮮王朝後期──光海君、仁祖與孝宗三位君王在面對明清交際時,是以什麼態度去面對「事大」對象的轉移。本論文認為,朝鮮王朝所

使用的「事大」,有別以往只單純把「事大」當成是與周邊國家交往的方法,概念上已融合了中國經典《左傳》、《孟子》與朱熹的思想,且深受儒學影響。實際層面上,朝鮮王朝於壬辰倭亂(1592-1598)時,受到明朝的幫助,故難以以客觀的角度分析當時的明清勢力情勢,這樣的情感,使得朝鮮王朝後期──光海君、仁祖與孝宗三位君王與士人開始就「事大」、「保國」議題產生激辯。本研究透過朝鮮王朝的三位君王與士人間,對於「事大」、「保國」議題的爭辯,來看當時期朝鮮王朝的「事大」政策轉變,並認為該轉變乃是因其在明清交替的時空背景之下,朝鮮王朝基於國家保國目的下的利益,在考量內政、外交的局勢後,國君與士人經過漫長、複雜的折衝

而產生。