士林紙廠參觀的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林佳瑋,洪冬力,徐瑩峰,陳俐君,陳政邦,陳琳,楊宜靜,蔡正芸,鍾翰寫的 叛民城市:臺北暗黑旅誌 可以從中找到所需的評價。

另外網站【NATURA S】士林紙廠‧秘境Paradise Lost in Time - 微醺記憶也說明:在士林紙廠內看完了世界新聞攝影展後,一定要到另一邊參觀「秘境Paradise Lost in Time」建築展,也是很棒。展覽以建築繁殖場的概念與紙廠原本的空間 ...

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 吳南葳所指導 林思靜的 中興文化創意產業園區活化與再利用成效- 對於帶動園區觀光人潮之可能性探究 (2021),提出士林紙廠參觀關鍵因素是什麼,來自於中興文化創意產業園區、中興紙業、工業遺產、活化再利用、文化創意產業。

而第二篇論文國立高雄師範大學 跨領域藝術研究所 吳瑪悧所指導 楊舒婷的 帶著菸葉廠去旅行:活化工業遺址之行動策略 (2015),提出因為有 策展、工業遺址、屏東菸葉廠、歷史保存的重點而找出了 士林紙廠參觀的解答。

最後網站嘉義名人多跟著名人玩嘉義則補充:金曲歌王伍佰的家鄉就在六腳、雲門舞集創辦人林懷民是新港人、紙風車劇團創辦人李永豐是布袋 ... 可能是顯示的文字是「 1 台北士林國立臺灣科學教育館.

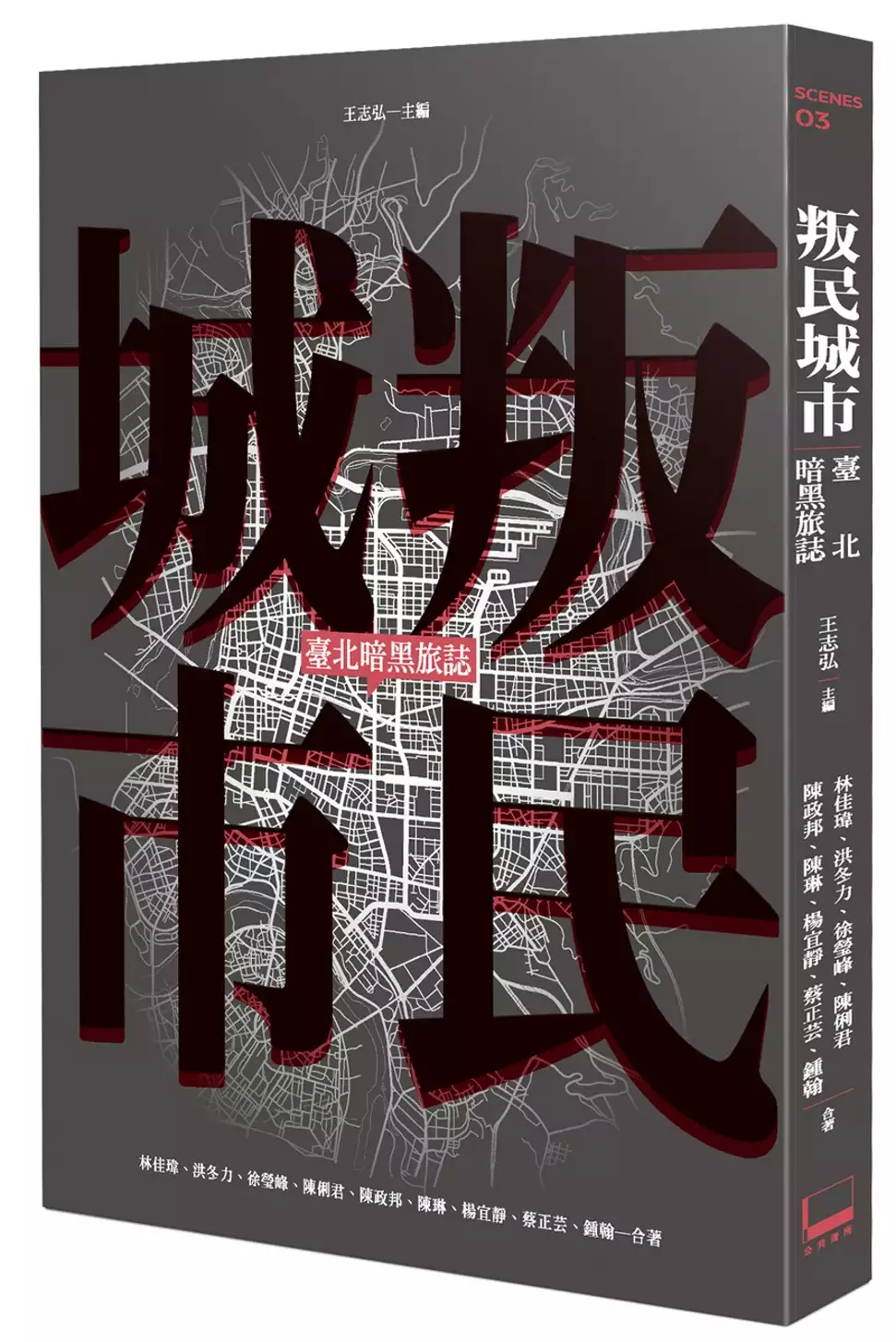

叛民城市:臺北暗黑旅誌

為了解決士林紙廠參觀 的問題,作者林佳瑋,洪冬力,徐瑩峰,陳俐君,陳政邦,陳琳,楊宜靜,蔡正芸,鍾翰 這樣論述:

以叛民之眼,探尋被掩蓋的城市歷史; 帶著旅人之心,親身踏查城市的繁複脈絡, 一瞥炫目地景背後,持續發散微光的反叛靈魂。 臺北歷經各種政權的治理、各式資本力量的開發,以及各樣體制的形塑,在多重紋理下造就今日的地景風貌。在主流意象之外,首善之都是否還有空間容納邊緣的、縫隙的、虛弱的、底層的、另類的、叛逆的其他景象?人們又如何能對這座城市有不同的體驗,進而察知城市生活中的正義與不正義、慾望與創傷、焦慮與壓抑的糾葛?為此,本書做為一項實驗性計畫,試圖規劃另類的城市導覽,讓人看見一座逃逸於主流敘事之外的「叛民城市」。 在本書中,叛民有兩種指涉。首先,叛民是指投身於各種對抗體制的抗爭

組織或反抗行動的人民;其次,叛民也是與主流都市地景想像格格不入,受到歧視、排除與汙名的群體或事物。本書第一部基於上述兩類叛民經驗,選定五十二個地點或事件作為導覽景點,介紹事件的脈絡與爭議,引導讀者走訪。第二部則設計了六個專欄(包括抗爭勝∕聖地、政治權利、性別議題、青少年主體、反迫遷運動,以及歷史保存),以長篇專文討論,提供讀者較為宏觀的臺北叛民脈絡。 本書還提供兩套可實地演練操作的主題行程。第一個行程是以反迫遷和保存為核心概念,規劃走訪華光社區、紹興社區、寶藏巖,以及十四、十五號公園,藉此思考都市空間紋理的移除與標本化保存之間的張力。第二個純徒步行程從博愛特區這個權力中樞出發,沿著日本殖

民以降的權力之路「中山北路」,探索邊緣、另類的都市經驗,包括:二二八公園的男同志經驗、臺北車站族裔地景與印尼街,以及陳雲林訪臺引起的上揚唱片行事件及街頭游擊等。期望讀者日後可自行串連書中介紹的地點和事件,設計自己的叛民城市之旅,進而挖掘那些依然塵封的城市記憶。 本書特色 ★隨書附贈叛民城市導覽地圖及兩套導覽行程。 ★本書作為「日常的社會運動指南」,充分體現「運動現場」(Scenes)書系的精神:以凝視穿透遮蔽、以記錄對抗遺忘,並且在日常生活中不懈反抗。 ★這是一本活的書、有生命氣息的書、理當帶著走的書。本書附有兩套主題行程,出版時也將推出系列導覽活動。閱讀的意義在於,身體力

行、人書合一。 名人推薦 反叛薦詞 「歷史建築、文青巷弄、美食與咖啡都很好,但《叛民城市》讓你與臺北市直接衝撞,探索它真正底層的質地。」——畢恆達(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 「作者群自稱叛民而介紹叛民,是因為他們拒絕行禮如儀混日子,才會異常熱血地把都巿研究玩成活蹦亂跳的觀光。」——蘇碩斌(國立臺灣大學臺灣文學研究所副教授) 「練習成為一介叛民,以一種永遠不甚舒適自在的姿勢行走,在黑暗裡起義。練習想像著前頭的光亮,和可以到達的烏托邦。」——吳易叡(香港大學醫學人文中心暨醫學教育研究所助理教授) 「如果哪一天,我們能夠重新解讀城市,讓自己感覺陌生、困惑,重

新理解城市地景如何因人而複雜構成,也許我們會有更細緻的同理心。」——黃舒楣(國立臺灣大學建築與城鄉研究所專案計畫助理教授) 叛民現身,行動推薦 吳易蓁 《自由背包客:台灣民主景點小旅行》作者 陳奕齊 《打狗漫騎:高雄港史單車踏查》作者 畢恆達 《空間就是權力》、《空間就是性別》、《空間就是想像力》作者 蘇碩斌 《看不見與看得見的臺北》作者 邱 翊 「台北城市散步」執行長(www.taipei-walkingtour.tw) 蕭宇辰 「臺灣吧」歷史文本負責人(www.taiwanbar.cc) 吳易叡 香港大學醫學人文中心暨醫學教育研究所助理教授 黃舒楣

國立臺灣大學建築與城鄉研究所專案計畫助理教授 黃克先 國立臺灣大學社會學系助理教授 方怡潔 國立清華大學人類所助理教授

中興文化創意產業園區活化與再利用成效- 對於帶動園區觀光人潮之可能性探究

為了解決士林紙廠參觀 的問題,作者林思靜 這樣論述:

近幾年文化創意產業在臺灣趨於蓬勃,臺灣各地的歷史建物、工業遺構、眷村、廢棄倉庫等空間,紛紛導入文化創意產業做為活化策略,不僅美化了市容也帶動了園區觀光人潮與活絡周邊的發展,讓民眾能踏入園區感受歷史場域的氛圍。本研究標的-中興文化創意產業園區,前身為中興紙廠,自歇業後廠區閒置多年,2014年由宜蘭縣政府接手修復與管理,並於2017年開幕,開放園區營運至今已有6年時間,但可惜的是觀光人潮相對稀少。 本研究旨在透過文獻蒐集與田野調查(問卷調查、主要單位訪談、譜記統計等),探討中興文化創意產業園區的背景歷史脈絡與特色、硬體修復情形、現況經營模式、場域規劃等層面,並透過案例分析借鏡其他文創園區再

利用之策略,藉此剖析自開園以來的活化與再利用成效,梳理出影響觀光人潮的因子。本研究透過上述討論與分析綜合所得到的啟示:為中興文創園區建立專責經營管理組織、運用紙廠品牌故事來形塑縣市亮點、善用特有的歷史建築場域並釋放封閉場域、保留文創育成累積量能,成為宜蘭觀光教育潛力點、改善原有區位所帶來的劣勢,將空間改造發散與串聯,透過策略的建立,擬定出後續活化再利用策略,進而帶動中興文化創意產業園區觀光人潮。

帶著菸葉廠去旅行:活化工業遺址之行動策略

為了解決士林紙廠參觀 的問題,作者楊舒婷 這樣論述:

摘 要「策展」作為活絡原有僵化或失效網絡的根本任務與功能,如何成為工業遺址歷史保存及活化之行動策略,進而開啟爾後再利用想像。研究者以位於屏東縣的屏東菸葉廠為實踐場域,從工作崗位反思工業遺址活化難題,嘗試以策展為方法,使原本不可見的歷史可見,如何形成某種邀請更多人參與、討論回饋的機制。在這過程傾向聚焦其社會生產─有哪些社會過程、政經力量和文化塑造;並回到自己的行動位置,(重新)思考策展可以發揮更基進的作用。除了回溯「空間」因應不同歷史進程所生產的新意義,也梳理藝術如何重思「公共」意涵,指引現地製作、新類型公共藝術等取徑,強調與「人」連結的工作方式。策展人是文化詮釋者,生產意義概念,亦積極介入

體制。另藉由國內外策展案例,尋找可供參照的策略與工作方法。本計畫援引旅行框架,菸葉廠是起始點亦為回歸點,將菸葉廠重新置入原本未顯見於屏東菸區的產業敘事,補遺環節亦藉此重新連結人際網絡,探索歷史生產的可能性。計畫因應民眾回饋與基地性質而動態調整,研究者亦因其特殊的行動位置,嘗試內化藝術以接合原本被視為不相疊的領域,思辨策展人和參與民眾之間權力與主體關係,反思文化行政工作者運用藝術影響既有政策結構。如何再公共化涉及吾人重新認識並面對後殖民過程,屏東菸葉廠成為隱喻,工業遺址是襲產化的過程,保存及活化的關鍵在於人們對於自身「歷史」的認知與創造,教育推廣與社區賦權增能是正向循環。以此觀之,策展不僅是外部

─歷史或場域活化、也是內部─自我療癒,將開展工業遺址提供當代理解不同歷史敘事的機會、成為送給當代與下一世代的禮物。

士林紙廠參觀的網路口碑排行榜

-

#1.士林紙廠

曾對外開放,不過現今因政府政策士林造紙廠已有一部份被拆除,一部分還為廢墟,然而這也引起高度關注,因為士林造紙廠是台北少數還留存的日治時代遺址。 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#2.臺灣全志(卷11):財政金融志.證券與票券篇 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

民國 52 年新增上市者有國壽、臺灣日光燈、太平洋電線電纜、南港輪胎、中纖、士林紙業等 6 家,合計達 22 家上市公司。民國 53 年又有臺灣煉鐵、中華毛紡、味新食品、 ... 於 books.google.com.tw -

#3.【NATURA S】士林紙廠‧秘境Paradise Lost in Time - 微醺記憶

在士林紙廠內看完了世界新聞攝影展後,一定要到另一邊參觀「秘境Paradise Lost in Time」建築展,也是很棒。展覽以建築繁殖場的概念與紙廠原本的空間 ... 於 carolsmemory.pixnet.net -

#4.嘉義名人多跟著名人玩嘉義

金曲歌王伍佰的家鄉就在六腳、雲門舞集創辦人林懷民是新港人、紙風車劇團創辦人李永豐是布袋 ... 可能是顯示的文字是「 1 台北士林國立臺灣科學教育館. 於 n.yam.com -

#5.士林紙廠獲登錄歷史建築昔日工人女兒振奮

成立於1918年的士林紙廠是台灣最早的機械造紙廠,日前獲登錄為台北市歷史建築。父親及祖父皆在紙廠工作的陳慧穎開心表示,期盼紙廠接下來能成為大人、 ... 於 www.cna.com.tw -

#6.巴字第1071號:士林老街與士林紙廠[野地旅0195] - 下巴!

我心目中並沒有要來參觀這個廢棄建築物,不過既然來了,還是要用力的想一想,這才想到之前曾在洪致文老師的部落格上看過,原來這就是「士林紙廠」。 於 theericel.wordpress.com -

#7.台北海洋科技大學Taipei University of Marine Technology

Copyright ©2020台北海洋科技大學士林校區:11174 台北市士林區延平北路九段212號| TEL:(02)2810-9999 | FAX:(02)2810-6688 淡水校區:25172新北市淡水區濱海路三 ... 於 www.tumt.edu.tw -

#8.認識古蹟日南北辦產業生態之旅

... 產業資深員工口述歷史座談,由士林紙廠與台北台糖倉庫員工說明當年產業發展背景。 ... 大門深鎖的古蹟,可以選在這一天對外開放參觀,讓古蹟發揮它應有的公共性。 於 www.merit-times.com -

#9.【住商北極星】士林紙廠收租透天-台北市房屋出售-591售屋網

仲介, 收取服務費. 博鼎房屋仲介有限公司. 加好友. 歡迎參觀我的店鋪:https://www.591.com.tw/broker34918-sale 士林紙廠收租透天 google map顯示距士林捷運站600公尺 於 sale.591.com.tw -

#10.2022-07-29百年歷史士林紙廠土地開發案之前期拆除工程

2022-07-29百年歷史 士林紙廠 土地開發案之前期拆除工程. 472 views · Streamed 1 year ago 台北市 ...more. chengwei. 19. Subscribe. 19 subscribers. 於 www.youtube.com -

#11.士林紙廠

士林紙 業之士林舊廠區已通過文化資產價值審議,於2022年辦理回饋市府20%綠地捐贈之後,這裡的上萬坪土地未來將會興建住辦大樓、五星級旅館、商場、紙業博物館⋯⋯等, ... 於 www.facebook.com -

#12.士林紙廠都市計畫變更案新修正細部計畫審議通過

本基金會協助士林紙業向台北市政府申請變更士林紙廠土地案有重大之進展,經8月9 ... 方案理念與現況,並參觀過上海盧灣區新天地後,認為本案之更新確有需要且對士林舊 ... 於 www.ur.org.tw -

#13.偽満洲國政府公報 - 第 112 卷 - Google 圖書結果

... 流之作三聯合社十五滿洲站焦株式介社四十四燕洲村五株式會社豹缺林式介社十七安¥ ... 厚生介二端洲炭族株式介社一市滿洲铁道株式介社三十五社法人滿洲紙業統制協行 ... 於 books.google.com.tw -

#14.士林紙業股份有限公司|徵才中

【公司簡介】資本額:28億、員工數:66人。士林紙業股份有限公司於民國48年元月成立,為股票上市公司(代號:1903),為台灣最早之機械造紙廠,...。公司位於台北市士林 ... 於 www.104.com.tw -

#15.近代湖南出版史料(二) - Google 圖書結果

除浏阳之汀贡,宝庆之改良官堆,多系迷信用纸,不跻于士林之列。 ... 今欲解决目前纸荒问题,并不需要机器制造,亦不需要大规模手工纸厂,只要依左述方式策动进行, ... 於 books.google.com.tw -

#16.「士林紙廠」獲登錄北市歷史建築!審議會:見證臺灣紙業生產 ...

臺北市文化局近日召開文化資產審議委員會,決議將士林區福德路31號的「士林紙廠」登錄為臺北市歷史建築,過半數文資委員認為士林紙廠具文史保存價值, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#17.嬰兒與母親 6月號/ 2019 第512期 周采詩 下一站‧幸福 Being a mom

小教室士林紙業尖端生技研究室嚴格把關 而手推式學步車也不是非必要品,通常寶寶推著學步車會衝很快,可是因為速度快,比較沒辦法增進肌肉力量的發展及控制,所以, ... 於 books.google.com.tw -

#18.[閒晃] 台北士林士林紙廠。紙場1918

紙場1918位於捷運士林站附近步行五分鐘的距離二號出口出站後於第一個路口右轉直走到底就能看到紙廠的路口這片廢棄的連棟紅磚牆建築是1918年日本商人 ... 於 ninayen.pixnet.net -

#19.紙菁風華:台灣產業經濟檔案數位典藏專題選輯:台灣中興紙業公司印記二

1 受運輸股長一般監督下,協助辦理原木及紙料邊材及木料成品或零星物料之運輸物料課倉儲股股長運輸股倉儲股成品管理員受倉儲股長一般監督下,處理紙料邊材木材成品檢尺、 ... 於 books.google.com.tw -

#20.士林紙廠舊廠房活化將引進文創旅館業- FAM TALK

(中央社記者郭美瑜台北六日電)台北市政府今天審查通過士林紙廠開發案;市府都發局指出,士林紙廠擬透過老舊廠房活化,重新整修,做為紙博物館,讓民眾 ... 於 forgemind.net -

#21.藥商視閾下的寧波幫研究 - 第 159 頁 - Google 圖書結果

每个职工上下班时须将工卡插入计时钟记录器,记录进、离厂的时间,以此作为考勤、 ... 女工上班不准穿花衣、不准烫发,只准穿蓝色士林布服装,所带饭盒也要用布包起来。8. 於 books.google.com.tw -

#22.士林紙業股份有限公司

2014年6月28日宣佈,士紙永安廠停產,且規劃一系列轉型之配套措施,包括土地活化、紙業加工等。另公司為因應市場變化及需求,業務未來將著重濕紙巾、面膜 ... 於 www.moneydj.com -

#23.臺北市士林區都市計畫通盤檢討(細部計畫) (第二次修訂「 ...

1.捐贈期程:因應士林紙廠部分建物登. 錄為歷史建築,修訂涉及文資審議之. 道路用地,得於本案歷史建物修復再. 利用計畫經文資審議會審議通過後一. 年內,完成捐贈作業。 2 ... 於 www.udd.gov.taipei -

#24.士林紙廠 :: 台灣觀光指南

台灣觀光指南,士林紙廠開發,士林紙廠參觀,士林紙廠歷史,士林紙廠遺址,士林紙廠文創園區,士林紙廠都更,士林紙業集團,士林紙廠都市計畫. 於 travel.imobile01.com -

#25.「士林紙廠」獲登錄北市歷史建築!審議會

臺北市文化局近日召開文化資產審議委員會,決議將士林區福德路31號的「士林紙廠」登錄為臺北市歷史建築,過半數文資委員認為士林紙廠具文史保存價值, ... 於 tw.yahoo.com -

#26.士林紙業- 維基百科,自由的百科全書

士林 紙業,簡稱士紙,台灣造紙業公司,總部位於台北市士林紙廠。前身為1918年的台灣製紙株式會社。在中華民國時期,台灣製紙與其他四大紙廠合併為台灣紙業,被收歸國營 ... 於 zh.wikipedia.org -

#27.士紙5大土開案全面動起來- 工商時報

造紙業土地資產大戶士紙5日召開股東會,宣布旗下五大土地開發案今年全面動起來,其中最大開發案為士林紙廠舊廠土地,上萬坪土地將興建住辦大樓、五星 ... 於 ctee.com.tw -

#28.士林紙廠

士林 紙場為臺灣最早設立之機械造紙廠,長達80 年之製紙歷程,具備高度歷史價值。 二、 士林紙廠見證我國機械製紙之產業興革。 1921 年廠房完工落成,以石灰法草漿抄造黃 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#29.長輩的故事: 滇池百年家族往事 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

... 工作便是把棉線死結打開,婆婆將線一圈圈繞好,收在抽屜裏待用;包藥的紙也要抖乾淨藥屑,平平整整折起來。 ... 每個姨姨都是清一色昆明大道生紗廠「蔭當士林 母親和我 23. 於 books.google.com.tw -

#30.不紙是01/台北失樂園士林紙場頹廢風華

建築家/文/王蓓禹(Penny) 圖片來源/Inhabitat、士林紙場】 對於士林總想著美食、人潮、與夜市,因著士林夜市興隆,士林似乎都與觀光連結著,但士林 ... 於 r316888.pixnet.net -

#31.嬰兒與母親 4月號/ 2019 第510期 回歸天性.拒絕揠苗助長、侯佩岑 有機教養哲學

小教室士林紙業尖端生技研究室嚴格把關全品項使用COSMOS歐盟天然有機認證成分添加有機金盞花、有機橄欖通過SGS微生物檢測無重金屬、無PARABEN防腐劑通過法國SGS配方 ... 於 books.google.com.tw -

#32.從「士林紙業」到「日和士林」 最貼心堅強的守護力量

從「士林紙業」到「日和士林」 最貼心堅強的守護力量. Forest Beauty. 2017-12-06. 一提及士林紙業,如果有行經士林捷運站,不到五分鐘的步程,即可抵達這個坐落於台北 ... 於 www.forestbeauty.com.tw -

#33.看好泰國新能源商機貿協領軍參加2023年泰國智慧能源週

臺灣館中,逆變器大廠旭準科技除展出逆變器外,瞄準泰國電動車成長趨勢 ... 率東協國家相關部門,指定參觀臺灣館與士林電機及旭然國際洽談,士林電機 ... 於 www.trademag.org.tw -

#34.士林紙業股份有限公司

1959年以紙品製造業起家的「士林紙業」,前身來自日治時期的「台灣製紙株式會社」,是台灣最早設立之機械紙板廠。承襲日式精神對品質與細節的講究用心,為與現代市場 ... 於 www.shihlin.com.tw -

#35.2022.7.11 直擊百年歷史士林紙廠土地開發案之前期拆除工程

2022年7月11日中午,我在台北市 士林 區福德路的 士林紙廠 ,直擊這兒的土地開發案之前期拆除工程。 士林 紙業之 士林 舊廠區已通過文化資產價值審議,在 士林 ... 於 www.youtube.com -

#36.客庄生活影像故事3-凝視頭份.張阿祥 - 第 80 頁 - Google 圖書結果

左下:1944 年農士訓練所結業合影。2 排正中央為新竹州知事江藤昌之,後排左 6 為邱正臣(珊珠湖人,之後任職雙喜紙廠事務科長),前排左 4 為黃建輝(尖山人,之後任職林務局 ... 於 books.google.com.tw -

#37.士林紙廠- 叛民城市

地址:. 臺北市士林區福德路三十一號。 交通方式:. 捷運士林站二號出口,沿福德路步行約五分鐘。或搭乘公車至「小北街」站。 參觀資訊:. 目前不對外開放,「紙場一九一八 ... 於 localwiki.org -

#38.士林紙廠見證地方發展獲登錄北市歷史建築

台北市士林紙廠為台灣最早設立的機械造紙廠,長達80年的製紙歷程緊密連結士林區的發展,且紅磚建築具特色且施工技術精良,獲登錄為歷史建築。 於 news.ltn.com.tw -

#39.士林紙業股份有限公司|工作徵才簡介

士林 紙業股份有限公司|士林紙業股份有限公司於民國48年元月成立,為股票上市公司(代號:1903),為台灣最早之機械造紙廠,目前轉型清潔日用品。 經營理念: 1. 於 www.1111.com.tw -

#40.士林紙廠~2011世界新聞攝影展!!!(圖多) - 向陽處的雨

"2011世界新聞攝影展"是我最近很關注的展覽, 星期天趕在展期的最後一天,我終於硬擠出時間去參觀了。 前幾年的展覽地點,都在敦南誠品B2的藝文空間, ... 於 ab863037.pixnet.net