基隆海關大樓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦東販編輯部寫的 北台灣一日小旅行:基北8條路線X桃竹5大特區X宜蘭35個吃喝玩樂要點 和王俊雄徐明松的 粗獷與詩意:台灣戰後第一代建築都 可以從中找到所需的評價。

另外網站基隆關也說明:財政部關務署基隆關(簡稱基隆關)為財政部關務署所轄4個海關之一,扼守 ... 關本部設於基隆市仁愛區港西街6號海港大樓,地處基隆港西岸1號碼頭邊; ...

這兩本書分別來自台灣東販 和木馬文化所出版 。

中國文化大學 建築及都市設計學系 邱世仁所指導 歐東哲的 河港碼頭區空間變遷之研究-以淡水烽火段為例 (2015),提出基隆海關大樓關鍵因素是什麼,來自於空間機能變遷、峰火段。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 堀込憲二所指導 蕭文杰的 從淡水八景變遷探討淡水文化景觀保存與經營 (2015),提出因為有 文化景觀;八景;文化傳播;藝術地理學;淡水的重點而找出了 基隆海關大樓的解答。

最後網站南柯一夢: 高仁河導演回憶錄 - Google 圖書結果則補充:... 不久便搭上十一點鐘開往基隆的平快車,約五個多小時的車程抵達基隆。 ... 看到海港,小舢板和渡輪停泊在岸邊,碼頭靠近車站有港務局和海關大樓,紅男綠女,熱鬧非凡。

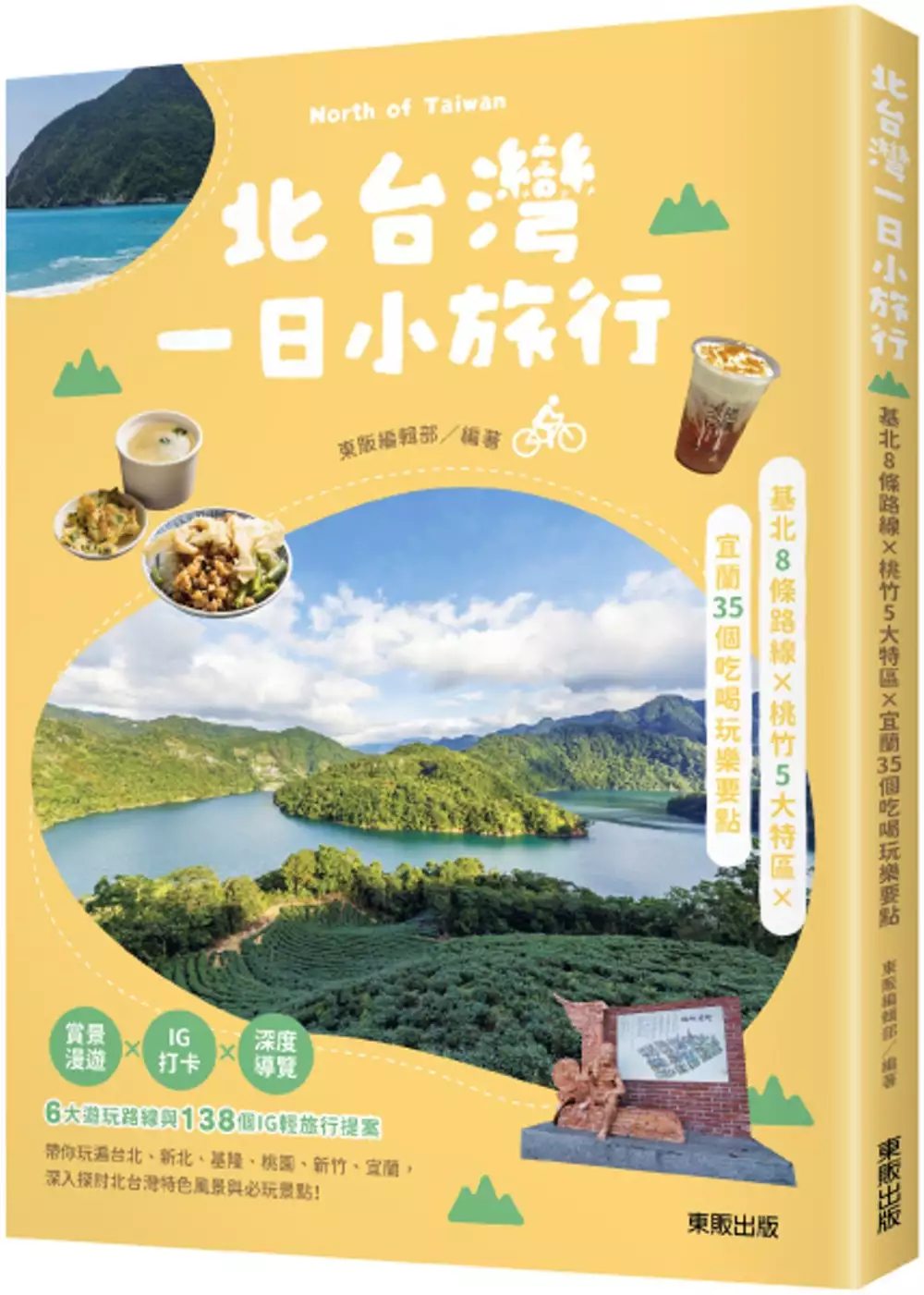

北台灣一日小旅行:基北8條路線X桃竹5大特區X宜蘭35個吃喝玩樂要點

為了解決基隆海關大樓 的問題,作者東販編輯部 這樣論述:

賞景漫遊XIG打卡X深度導覽 六大遊玩路線與138個IG輕旅行提案 北台灣絕不能錯過的吃喝玩樂要點~ 就算不能出國也不覺得可惜,深入探討北台灣各種特色風景! 讓你雙北走透透,捷運、近郊半日遊, 基隆周末就醬玩,好吃好看又好好玩; 桃園不再是沙漠,深度導覽漫遊散策; 新竹超夯一日遊,IG打卡美照連發; 宜蘭漫遊輕鬆玩,走訪私房口袋名單。 利用週末來趟自在愉快、說走就走的輕旅行吧! 【台北捷運走透透】 ☆淡水海關碼頭——重現淡水河岸金色夕照 ★北投中心新村——體會舊時代眷村生活 ☆新北大都會公園——家長最愛「溜」小孩之處 【新北近

郊半日遊】 ★內洞國家森林遊樂區——觀瀑、賞景、森林浴,一次滿足 ☆深澳鐵道自行車——欣賞台灣最美海岸支線 ★菁桐老街——因為礦業文化興起的小鎮慢行路線 【基隆周末就醬玩】 ☆和平島公園——奇岩怪石林立的異世界風貌 ★周家豆漿店——50年老店,老基隆人最愛的早餐 ☆潮境公園——闔家大小共樂的悠閒踏青 【桃園玩樂好去處】 ★舊百吉隧道——營造古時輕便車道的歷史氛圍 ☆李騰芳古宅——舉人宅最具代表的建築型態 ★白千層綠色隧道——千塘之縣裡的優美綠帶 【新竹超夯一日遊】 ☆靜心湖——環湖步道遊逛各色鳥類生態 ★那羅青蛙石園區——天

空步道無礙觀賞磅礡瀑布 ☆關西文人巷——紅磚小巷日式宿舍巡禮 【玩遍宜蘭瘋打卡】 ★南方澳——蘇澳港、內埤海岸、龜山島等盡收眼底 ☆二結穀倉稻農文化館——傳遞米食文化與溫情記憶 ★鄂王社區——舊城漫步閱讀老故事 本書特色 ※六大遊玩路線與139個IG輕旅行提案 ※從台北捷運、新北近郊,到基隆、桃園、新竹、宜蘭,分享超過100個吃喝玩樂要點

基隆海關大樓進入發燒排行的影片

河港碼頭區空間變遷之研究-以淡水烽火段為例

為了解決基隆海關大樓 的問題,作者歐東哲 這樣論述:

1858年清廷簽訂《天津條約》,北台灣的淡水被迫開港。此舉使淡水因商業貿易之利逐漸成為北台灣最繁盛的地區。除了政治因素外,也因為當時洋行貿易的興起以及汽船運輸的盛行,帶給淡水聚落西側尚未開發的烽火段地區轉變的契機。洋行碼頭以及建築先後進駐烽火段地區且成為淡水聚落發展的重心,相較於開港前烽火地區的荒蕪景象,政治與經濟影響下促成了烽火段在空間機能上的變遷。1895年台灣地區因清廷在甲午戰爭的失敗被迫簽下《馬關條約》且割給日本,台灣自此為日本的領土。日治時期淡水由於自然因素的影響導致港口機能不若以往,總督府急欲建造基隆港來取代淡水。在政策面上總督府以指定航路、專賣政策等迫使昔日洋商在台無法獲利如昔

,接著總督府又藉由更改土地政策使得洋商無法如前清時期恣意擁有以及買賣土地。在諸多不利己的政策頒布下,許多洋商於日治前期放棄了對台灣市場的經營。此方面的衝擊也明顯的顯現在烽火段的發展上,洋商的退出以及總督府在此地頻繁的進行興建廳舍工程正好象徵了日治時期西方勢力的退卻。將烽火段做為政務空間使用帶來了另一波的空間機能變遷,日治中後期郡役所、警察署、消防組以及登記所等機關的設置使得烽火段的政務機能更為完備。二戰後台灣回歸中華民國,淡水為因應安置軍眷的需求而建立許多眷村。烽火地區因鄰近海軍基地故因此成為軍眷的落腳空間。1970年代台灣鄉土運動興起,影響後續文資法的催生。近年來,政府政策致力將淡水烽火段打

造為藝術村落,並結合古蹟修復再利用,以充沛淡水的觀光資源。綜上分析可知,在不同的時代背景及統治政權對於政治、經濟及文化上的介入,皆會直接影響聚落在空間上的轉化與變遷並被賦與不同的空間機能。烽火段空間由清末國際貿易結點轉化為日治時期地方行政中心至今日以古蹟再利用空間為主使用是為一明證。

粗獷與詩意:台灣戰後第一代建築

為了解決基隆海關大樓 的問題,作者王俊雄徐明松 這樣論述:

要瞭解台灣今日建築樣貌的成形,首先當認識台灣過去建築發展的脈絡,要瞭解台灣建築發展的脈絡,就應當自台灣戰後第一代建築作品開始認識。 台灣現代建築在二次大戰之後有了相當明顯的轉變,一方面由於脫離日本殖民,日籍建築師紛紛撤離台灣,另一方面隨著國民政府來台,中國傳統宮殿建築的形式成為主流,加上台灣50年代接受美援之後所面對的20世紀現代主義風潮,1950-1970戰後的這20年成為20世紀台灣建築發展最特殊的一個階段。 本書所介紹的台灣戰後第一代建築作品,主要來自三類建築師:一、在中國大陸出生,在大陸或海外受教育後來台的建築師;二、外國建築師;三、在台灣出生,在日本受教育的建築師。這

些建築師的建築養成教育皆不在台灣本地,但他們的作品深深影響了下一代在台灣接受建築養成教育的建築師,進而逐步形塑出現今台灣建築的風貌。 本書特色 本書按年代收錄30件作品,其中有像王大閎一樣大陸來台的建築師作品,像台北國立科學教育館、台北教師會館、圓山大飯店、南港中研院美國所等,也有完全接受日治教育的台籍建築師,像台南神學院與高雄三信高商;還有就是藉由西方宗教的傳播所引進的外國建築師作品,後者為數眾多,力量不能輕忽,因為是更直接的現身說法,例如1957年美國建築師Anthony Stoner的台北聖多福天主教堂、1960年瑞士工程師 Dr. Justus Dahinden 的公東高工、1

960年德國建築師Gottfried Bohm 的後壁菁寮聖十字架堂及1968年日本建築師丹下健三的聖心女中。 作者簡介 王俊雄 美國康乃爾大學建築碩士,國立成功大學建築博士。現任淡江大學建築系專任副教授,主授設計,並探險於台灣建築的現代性呈現。 著有〈國民政府時期建築師專業制度之研究〉、〈國民政府時期南京首都計畫之研究〉、〈浮游的片段─台灣博物館空間解讀〉、〈把現代建築洗出來─洗石子與台灣建築現代性〉、〈憂鬱的現代─王大閎與台灣建築現代性1950-70〉等;其它多篇建築評論,散見於建築專業雜誌。且曾參與多項公共空間的規劃與顧問工作,希望從中尋求身為公民的意義以及從僵化制度中

產出自由與美感的可能。其他身外之物包括:一堆內容彼此不相干的書籍,一溫室蝴蝶蘭與兩隻狗。 徐明松 銘傳大學建築系助理教授、建築史學者。著有《柯比意 城市‧烏托邦與超現實主義》、《古典‧違逆與嘲諷 從布魯涅列斯基到帕拉底歐的文藝復興建築師》、《王大閎 永恆的建築詩人》、《粗獷與詩意 台灣戰後第一代建築》,《建築師王大閎 1942-1995》、《蔡柏鋒 不帶偏見的形式實驗者》、《走向現代 高而潘建築的社會性思考》 年份 建築物名稱 建築師 1953 建國南路自宅 王大閎 1918~ 1972 國父紀念館競圖計畫案 王大閎1918~ 1961 後壁菁寮天主堂

波姆(Gottfried Bohm) 1920~ 1960 台東公東高工 達興登(Dr. Justus Dahinden) 1925 1957 台北市聖多福天主教堂 史托勒(Anthony Stoner) 1968 台北八里聖心女中 丹下健三 1913~2005 1958 台南市民族路林宅 金長銘 1917~1985 1957 台南市大同巴哈伊教中心 賀陳詞 1918~1994 1962 成大第三餐廳 賀陳詞 1918~1994 1959 台北國立科學教育館 盧毓駿 1904~ 1961-1971 台北圓山飯店 楊卓成1914~2006 1962 高雄三信高(家)商學生活動中心 陳仁和

1922~1989 1963 高雄三信高(家)商波浪大樓 陳仁和1922~1989 1962 東海大學藝術中心(現為音樂系館) 陳其寬 1921~2007 1963 東海大學路思義教堂 貝聿銘 1917~、陳其寬 1921~2007 1959 東海大學校長會館 陳其寬 1921~2007 1957 東海大學舊圖書館 張肇康 1922~1992 1963 台大農業陳列館 張肇康 1922~1992 1968 台北嘉新大樓 張肇康1922~1992、沈祖海1926~2005 1963 台大醫院外科講堂 沈祖海 1926~2005 1973 台北海關大樓 沈祖海1926~2005 1967 台中

衛道中學教堂 修澤蘭1925~ 1963 台南神學院頌音堂 林慶豐 1965 基隆六堵鹽野義製藥廠 板倉準三 1904~1969 1970 1970年大阪萬國博覽會中華民國館 貝聿銘、李祖原、彭蔭宣 1972 南港中央研究院美國研究所 王秋華 1973 台北大陸大樓 吳文熹 ?~ca.1965 1969 清華大學體育館 張昌華1908~ 1972 台北教師會館 張昌華1908~ 1972 中原大學建築系館 黃寶瑜

從淡水八景變遷探討淡水文化景觀保存與經營

為了解決基隆海關大樓 的問題,作者蕭文杰 這樣論述:

東方文化當中,「八景」是十分特殊的案例,許多受了「瀟湘文化」傳播影響的區域都有相近的文本流傳,這個文化思想最初是出現在名人詩詞繪畫當中,後來逐漸形成集體共識,並藉由人的移動與文化變遷,產生了不同的文本。這個文化思想也用來評選實際的美景,成為真正的「聯想性文化景觀」。隨著時代變遷,臺灣淡水的「八景」分別繼承了源自湖南瀟湘與日本的「八景」思想,除了美學之外,清領、日治與1945年之後的中華民國政府皆藉由「八景」的評選,推展其背後的目的。觀察八景的變遷,發現過程當中可以產生了「美」的價值與地緣經驗,這個文化、藝術價值有機會成為一個重要的城市意識,使文化資產保存與經營進入到生活的世界,是把對景觀的「

感知」,視為一種重要的文化資產。因此本研究從描述「八景」演變,用文人、藝術家、…等多元角度,回到生活互動的風景,藉此探討八景藝術及地域文化景點保存與經營。研究共區分六章:第一章(緒論):提出研究動機,藉由「八景」聯想性的藝術特色,與文化不斷變動的特性,思考能否藉由美感經驗的論述,成為城市保存或經營的基礎。第二章「八景」意識的傳播在文化資產的意義:描述「八景」的文化起源與歷代變化,瞭解「八景」的特色與場所意義,並由現代有形、無形「文化資產」角度分析「八景」。第三章談論清治時期臺灣的「八景」場所精神分析,藉由清治時期臺灣的八景產生與流變,尋找清代臺灣府八景文化景觀當中,屬於臺灣的場所特色。第四章將

研究鎖定在清同治十年之前淡水的八景文化景觀形塑,因為受瀟湘流傳的淡水八景思想在清朝同治年間定型,分布於廣義與狹義的淡水地區。此章節也說明淡水與滬尾的名稱、範圍、詩意空間履歷。第五章近代藝術視角與世界遺產機制下的「淡水文化景觀」: 時間軸界定在1858年「天津條約」後洋人文化對淡水埔頂地景的衝擊;以及日治時期明治維新思想傳遞下的日本「新八景」傳播。在這個章節中,「藝術」是「淡水文化景觀」構成的重要因子,因此也藉由「名所觀」與「名所繪」提出藝術思想下的淡水聯想性文化景觀。第六章結論,描述淡水現況,思考變動下的「淡水」該如何規劃及藝術介入文化保育的可能,由淡水經驗、八景變遷經驗提出對淡水當地及我國文

化景點保存與經營提出新的概念的想法。

基隆海關大樓的網路口碑排行榜

-

#1.海港大樓(基隆港合同廳舍)

海港大樓(基隆港合同廳舍). 興建於日治時代,原名「基隆港合同廳舍」,由台灣總督府交通局技師的鈴置良一所設計,興建目的是要將當時散置於基隆港各處的11個港務機構 ... 於 tour.klcg.gov.tw -

#2.獨/基隆1海關確診同棟大樓港務公司遭爆防疫措施歧視單身

台灣本土確診案例不斷攀升,《ETtoday新聞雲》接到民眾爆料指出,位在基隆的海港大樓有1名海關確診新冠肺炎,但同棟大樓的港務公司卻完全沒有積極的做 ... 於 finance.ettoday.net -

#3.基隆關

財政部關務署基隆關(簡稱基隆關)為財政部關務署所轄4個海關之一,扼守 ... 關本部設於基隆市仁愛區港西街6號海港大樓,地處基隆港西岸1號碼頭邊; ... 於 dilemmapizzarestaurant.it -

#4.南柯一夢: 高仁河導演回憶錄 - Google 圖書結果

... 不久便搭上十一點鐘開往基隆的平快車,約五個多小時的車程抵達基隆。 ... 看到海港,小舢板和渡輪停泊在岸邊,碼頭靠近車站有港務局和海關大樓,紅男綠女,熱鬧非凡。 於 books.google.com.tw -

#5.高雄海關大樓

1895年日本領臺後將打狗海關降為稅關支署,直到1934年才與基隆並立為南北兩大海關。. 1936年8月新的高雄稅關大樓完成,迄今依舊座落於港區西岸(今鼓山區捷興一. 於 www.aquarhead.me -

#6.109年度海關大樓前棟耐震補強工程 - 開放標案

招標單位:財政部關務署基隆關,招標金額:4800000,招標日期:2020-09-14,標案案號:109054,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#7.基隆海港大樓

海港大樓是位於台灣基隆市仁愛區的一座辦公大樓,興建於日治時代,原名「基隆港合同廳舍」,是由時任總督府交通局技師的鈴置良一所設計,興建目的是要將散置於基隆港各 ... 於 3dwarehouse.sketchup.com -

#8.群英憶往: 陸軍官校第四軍官訓練班入伍生總隊口述歷史

基隆多雨,每遇晴天,全連須長跑到海灘游泳,不斷訓練。民國39年5月1日,政府撤退海南島駐軍及居民,我連奉命擔任港區警戒任務,我與數名同學被分派在基隆海關大樓頂樓執行 ... 於 books.google.com.tw -

#9.財政部關務署基隆關2021年招標案件列表 - 台灣採購公報網

基隆 關110年度4部X光行李檢查儀保養維護, NT$1,459,992.00. 110年私貨及逾期貨物銷毀, NT$655,500.00. 海關大樓外牆及周邊設施美化工程委託規劃、設計及監造技術服務 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#10.基隆海關 - 我只想說

歷史位於海港大樓正門的基隆關銜牌海關免付費單一服務電話:0800-306-021. 壹、稽徵業務. 海關主要業務為關稅稽徵及查緝走私,關稅稽徵同時並代徵各種 ... 於 1005202223.beklever.it -

#11.雞籠文史協進會+++ - 台灣社區通

聯絡地址:, 基隆市七堵區福一街39號 ... 搭船出海賞釣 · 基隆海關大樓 · 碧砂漁港悠遊館內的生態教室 · 長潭漁港 · 海科館的潮境公園~遠眺基隆山、九份山城 · 八斗子 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#12.臺灣銀行

您找的地點是:基隆關稅局海港大樓(目前 定位在:基隆市港西街6號1樓)聯絡電話:0224247113 附近目前暫無相關據點,請再搜尋一次 ... 於 bot.map.com.tw -

#13.海關博物館- 《懷舊照片-建築篇part 8》 #基隆關 1858年 ...

日治時期台灣基隆港與日本的距離最近,為因應港口業務需要,總督府交通局即計畫興建「#基隆港合同廳舍」(海港大樓前身),由日人鈴置良一擔任設計與工程主任一職,而此 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#14.女子點美食外送!疑因這事餐點被加料菸蒂直呼「不 ... - 蘋果日報

使用美食外送平台點餐,對許多人來說已是相當習以為常的事情,不過一名公寓6樓女住戶在網路PO文控訴,因公寓沒電梯可搭乘,過往她取餐時會下樓與外送 ... 於 tw.appledaily.com -

#15.基隆大樓的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「基隆大樓」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 日治/日據─ ─昭和9年8月~基隆駅+基隆港合同廳舍(今日海關大樓)、基隆 ... 於 biggo.com.tw -

#16.基隆海港大樓 - Athlet

海港大樓原稱「基隆港合同廳舍」,日據(治)時期由臺灣總督府交通局技師鈴置良一設計、建造,將散置港口海關、水警、檢疫等11個單位集中辦公,是當時基隆市最高建物。 於 www.avtoabc.me -

#17.tw. - 歡迎來到基隆報驗公會網站

主旨:檢送「基隆海港大樓管理委員會107年第1次會議,會議. -. 紀錄,請查照。 ... 奉准於107年1月3日於海關大樓舉行「基隆關與食藥署基隆. 港辦事處」揭牌典禮, ... 於 www.aaci.org.tw -

#18.森丑之助的台灣探險(台灣調查時代5)(典藏紀念版)>內容連載

前文略)這裡是細雨綿綿的台灣基隆港,大沙灣近前雨霧迷濛中的一棟洋樓, ... 的海關大樓舊址,日軍攻略基隆後,首任台灣總督最早在這裡設置總督府。 於 www.books.com.tw -

#19.大陆黄金运台秘事 - Google 圖書結果

在戒严的同时,海关缉私舰“海星”号被“紧急动员”到外滩码头待命。 ... 平常,“海星”号停泊在黄浦江中央的浮桶上,和江边的江海关(黄浦滩路13号即海关的江海关大楼)遥遥相 ... 於 books.google.com.tw -

#20.淡水河域二二八(台北地區) - Google 圖書結果

像我就常騎著腳踏車,從萬華買菜經過濟南路送到新生南路他的住家(現在海關大樓)。 ... 還記得他們在中華路西本願寺(後來成為天理公所,現已經燒毀)集合,然後到基隆搭 ... 於 books.google.com.tw -

#21.[新聞] 基隆火車站前小艇碼頭建物要拆了視野開 - PTT 熱門文章 ...

基隆 火車站前小艇碼頭建物要拆了視野開闊一眼可看到海2022/02/18 ... 11 F →pchunters: 海關大樓至少外皮那些電線整理一下,有夠凌亂的 02/18 23:45. 於 ptthito.com -

#22.全民共同防疫基隆關實施門禁管制及體溫量測措施 - 財政部全球 ...

基隆 關指出,因應新型冠狀病毒肺炎疫情,該關即日起進行洽公動線管制,僅開放海關大樓1樓服務中心入口1處供人員進出,其餘出入口暫時封閉。 於 www.mof.gov.tw -

#23.財政部基隆關稅局中正路宿舍電話號碼02-2424-6936 - 樂趣地圖

於基隆市財政部的財政部基隆關稅局中正路宿舍電話號碼:02-2424-6936,地址:基隆市中正區中正路170巷, ... 地址: 基隆市港西街海港大樓3樓| 電話: 02-2422-2823 ... 於 poi.zhupiter.com -

#24.基隆新海港大樓國際競圖結果出爐基隆市都市 ... - 準建築人手札

臺灣港務股份有限公司為使新海港大樓興建工程計畫成為基隆港世界級的海洋門戶地標,精心擘劃各項工程細節,並克服萬難整合基地為完整岸肩臨港土地;為 ... 於 forgemind.net -

#25.基隆港務大樓(基隆港合同廳舍) - 國家文化記憶庫

座落於基隆市港西街6號,1934竣工. 於 memory.culture.tw -

#26.基隆港港務局

基隆 駅近くにの陽明海洋文化芸術館の並びにある海港大楼は、基隆港合同 ... 基隆關111年第1次報關業座談會圓滿成功111-03-25; 海關針對特定貨物申請 ... 於 attivastudiintegrati.it -

#27.基隆新海港大樓世界級海洋地標| 大紀元

大紀元記者于婉蘋台灣基隆報導)行政院規劃一北一南雙港港口建造國際郵輪 ... 碼頭-海關大樓-海洋廣場-東岸碼頭」的帶狀景點,將基隆港轉型為觀光及 ... 於 www.epochtimes.com -

#28.基隆關稅局全年無休服務中心揭牌運作 - 小清個人網誌

中央社記者卞金峰基隆市九日電)基隆關稅局長丘欣今天為設於海關大樓一樓大廳的「基隆關稅局服務中心」主持揭牌儀式,也宣告二十四小時全年無休服務 ... 於 jayasp96.blogspot.com -

#29.湘军史 - Google 圖書結果

下午七时,孤拔在海滩登陆,指示舰队陆战队占领海港南边阵地,并占领海关大楼, ... 法侵略军原计划封锁基隆扼制清军的生命线,可是,英国、德国商人和大陆运输船都从邻右沪 ... 於 books.google.com.tw -

#30.#海關大樓Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

拍下這張基隆海關的照片,覺得好天氣難得,基隆人做事也是看天氣,天氣好,大家都跑出來,換機車機油都要排隊。 #雨過天晴#海關大樓#基隆海關大樓#基隆海關#老建築#老 ... 於 www.picuki.com -

#31.海關天夏-基隆市中正區實價登錄完整揭露到門牌 實價登錄比價王

中正區中正路18號4樓之2 1. 1,020 萬 28.6 萬/ 坪. 總建坪 35.69坪 車位 -- 樓層 4/12樓. 房廳衛 2 / 1 / 2 屋齡 30.4年 地坪 3.47坪. 海關天夏. 104/11大樓. 於 price.houseprice.tw -

#32.財政部關務署基隆關- 維基百科,自由的百科全書

位於臺灣基隆市的海關 ... 關本部設於基隆市仁愛區港西街6號海港大樓,地處基隆港西岸1號碼頭邊;另在新北市、基隆市、桃園市、花蓮縣、宜蘭縣及連江縣分設五堵分關、 ... 於 zhm.100ke.info -

#34.基隆關標售沒入及逾期未報關等貨物 - HiNet生活誌

基隆 關辦理一百一十一年第三次定期通信標售海關沒入及逾期未報關等貨物, ... 下午二時在該關(基隆市港西街六號)海關大樓四樓第二會議室準時開標。 於 times.hinet.net -

#35.基隆海關口 - Dradio

基隆海關 5.8萬件貨物「未審未驗」大放行出包當天1女主管輕生. ... 一、基隆海港大樓緣由日治時期臺灣基隆港與日本的距離最近,日本人為強化臺灣與日本之聯繫以及日益 ... 於 www.dradio.me -

#36.忠一路建物都市更新整建維護計畫 - 營建署

5-6層樓的建築物共有18棟,大多分布於中正路上市政大樓北側街廓. ▫ 10層樓以上高層建築共有8棟, ... 中正路、忠一路建物都市更新整建維護計畫. 基隆市. 29. 海關天下. 於 twur.cpami.gov.tw -

#37.基隆1海關確診!遭控海港大樓未分流港務公司:不同棟

基隆 一名海關也染疫,內部人員爆料,海港大樓沒有進行分流,對此相關單位回應,並不是在海港大樓,而且在這名海關確診前,已經居家辦公, ... 於 news.ebc.net.tw -

#38.基隆港海關

機關地址(20041)基隆市仁愛區港西街6號海港大樓(1F、3F) & 海關大樓(全棟) 機關電話(02)2420-2951. 中山高速公路往基隆方向,經大業隧道出口接孝二路 ... 於 maison-laclede.fr -

#39.基隆海港大樓– 基隆海港樓餐廳 - Radokni

海港大樓原稱「基隆港合同廳舍」,日據治時期由台灣總督府交通局技師鈴置良一設計、建造,將散置港口海關、水警、檢疫等11個單位集中辦公,是當時基隆市最高建物。 於 www.radokni.co -

#40.食藥署進駐基隆關便民省時 - 中國時報

衛福部食藥署將辦公室遷進基隆海港大樓,與關務署基隆關合署辦公,3日上午舉行 ... 過去貨物進出口報驗程序繁瑣,民眾除了海關申請報關,還要視貨物 ... 於 www.chinatimes.com -

#41.鹿港住宿推薦 - 世界盃足球賽

... 中和連城路火災 · 中國建材 · 中國海關 · 中國疫情 · 中國疫情防控 · 中壢塑膠工廠 ... 唾液快篩怎麼用 · 唾液快篩爭議 · 商標註冊費用 · 商辦大樓 · 啟英高中 ... 於 xn--2022-tc5fj384a.news -

#42.基隆关税局- 基隆市 - Wikimapia

基隆 关税局网址:http://keelung.customs.gov.tw/ ... World / Taiwan / Keelung Shih / Keelung 世界/ 中华民国/ 台灣. 办公楼, 海关大楼/ 海关检查站. 上传一张照片 ... 於 wikimapia.org -

#43.财政部关务署基隆关 - 维基百科

财政部关务署基隆关(简称基隆关)为财政部关务署所辖4个海关之一,扼守台湾北部沿海 ... 关本部设于基隆市仁爱区港西街6号海港大楼,地处基隆港西岸1号码头边;另在新 ... 於 zh.wikipedia.su -

#44.海關大樓中央空調系統汰換案委託規劃、設計及監造技術服務

財政部關務署基隆關經「定期彙送」方式公告標案「海關大樓中央空調系統汰換案委託規劃、設計及監造技術服務」,目前狀態為,採參考最有利標精神, 截標日期為. 於 www.opptoday.com -

#45.台灣賞鳥景點20處 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

計翮喇申午以後的最佳賞崖反拍慮基隆市鳥(黑蔦)及 KEELUNG 早上亦可到海關大樓前港遢的位置 o 大型看片反 o 賞彗反拍彗。黑蔦拍攝時間 ː 2008 年 9 目 22 曰上午] 0 ... 於 books.google.com.tw -

#46.海關博物館- 大同區- 台北市 - 旅遊王

海關博物館位於台北市大同區塔城街海關大樓內,設有海關博物館設有通關作業、查緝 ... 是當時海關處從英國買回來的保險櫃,本來在基隆海關展示後來才搬至海關博物館供 ... 於 www.travelking.com.tw -

#47.水岸觀光導覽 - 基隆港務分公司

海港大樓原稱「基隆港合同廳舍」,日據(治)時期由台灣總督府交通局技師鈴置良一設計、建造,將散置港口海關、水警、檢疫等11個單位集中辦公,是當時基隆市最高建物。 於 kl.twport.com.tw -

#48.人氣小吃王: - 第 8 頁 - Google 圖書結果

地址:基隆市港西街平交道旁 基隆老字號小吃獨家好料天婦羅採用新鮮 ... 有時會在海關大樓樓下駐足,他說他喜歡「漂泊」的感覺,所以也沒有一定的營業時間。 於 books.google.com.tw -

#49.《挑戰—安藤忠雄展》 全球巡迴展最終站 - 蕃新聞

其代表作「住吉的長屋─東宅」、「水之教堂」、「亞洲大學現代美術館」、「地中美術館」與「海關大樓(皮諾私人美術館)」等,以獨具一格的清水模設計 ... 於 n.yam.com -

#50.財政部基隆關稅局辦事細則 - 全國法規資料庫

(三) 協助海港大樓管理委員會辦理修繕工程。 (四) 其他有關營繕事項。 第11 條. 法務室掌理有關法令之研議、諮詢、 ... 於 law.moj.gov.tw -

#51.大蒜包模藏枕頭套闖關基隆海關查扣走私8公噸 - 上報Up Media

近期蒜頭價格大漲,且中秋將至,需求將提升,走私業者蠢蠢欲動。財政部關務署基隆關24日在基隆港區貨櫃集散... 於 www.upmedia.mg -

#52.基隆內港海景第一排下月底打通 - 聯合報

從西岸4、5、6號碼頭到西2、3號碼頭,連結海關大樓現在海岸空間,一路接通到國門廣場、海洋廣場,旭川河口目前正在進行人工平台銜接工程,最後則由田 ... 於 udn.com -

#53.【基隆安樂】什麼都有什麼都賣.基隆海關拍賣場 | 健康跟著走

二)本年1月24日(星期三)於臺北市塔城街13號財政部關務署海關大樓主樓1樓櫃台辦理。 ... 表、拍賣清單等詳細標售資料,請查詢本關網站http://taipei.customs.gov.tw點 ... 於 info.todohealth.com -

#54.城鄉雜記---142.基隆海港大樓@ Hsu的部落格 - 隨意窩

本館:基隆市港西街6號6/29 基隆新車站啟用,車站分為南、北兩處出口,原舊站稍南設南口,北口靠近港西旅客碼頭。目前南站工程仍在進行,圍籬上掛著大幅完工願景圖, ... 於 blog.xuite.net -

#55.基隆火車站前小艇碼頭建物要拆了視野開

海關大樓 是古蹟喔! Frederica avatar. By Frederica at 2022-02-22T01:06. 海關大樓還好吧. 於 life.faqs.tw -

#56.財政部基隆關稅局函 - 中華民國貨櫃儲運事業協會

假本局海關大樓4樓禮堂舉辦自由貿易港區關務作業講習與. 關務革新宣導說明會, ... 正本:交通部航港局、交通部航港局北部航務中心、臺灣港務股份有限公司基隆港務. 於 www.cctta.com.tw -

#57.財政部關務署基隆關 - 時事百科

前身機關, 財政部基隆關稅局. 聯絡信息. Customs Building, ROC-MOF Keelung Customs 20190126.jpg 基隆海關大樓. 地址, 200202 基隆市仁愛區港西街6號. 於 w.holyfree.net -

#58.繁華浪漫的基隆港(2113/1/26) - wenshu的部落格

基隆 港,位於基隆市中正區、台北市的東北角,三面環山,為台灣地區4座國際商港之一, ... 海港大樓管理單位:基隆關稅局、基隆港務局,2002年登錄為歷史建築。 於 wenshuh2004.pixnet.net -

#59.185萬劑BNT抵台供青少年追加接種 - 好房網News

這批BNT成人疫苗,由華航CI5528班機自德國法蘭克福起飛,9日清晨抵桃園國際機場,經消毒作業後,由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下,海關上前完成機 ... 於 news.housefun.com.tw -

#60.不爽進宿舍被擋退休海關員闖停車場縱火 - 民視

基隆 祥豐海關宿舍,周一晚上六點多,傳出一起縱火案。一名50多歲沈姓男子,過去是海關工作人員,因為已經退休,被管理員告知,不能再進到宿舍裡, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#61.《古蹟巡禮》陽明海運、海港大樓基港地標 - 人間福報

基隆 市火車站旁的兩棟日式建築—陽明海運及海港大樓,日據時代迄今一直是綜理港口 ... 目前為海關及港務局的辦公處所,中央氣象局基隆氣象站,也設在這棟大樓;一樓大廳 ... 於 www.merit-times.com -

#62.「基隆關稅局服務中心」九日完成揭牌儀式 - 自立晚報

基隆 關稅局服務中心與收發室搬遷至海關大樓1樓大廳,與該局稽查組結關檯合併辦公,並跨單位結合,成立24小時全年無休服務中心,不論上班或下班時間皆有 ... 於 www.idn.com.tw -

#63.海港大樓- 维基百科,自由的百科全书

海港大樓是位於臺灣基隆市仁愛區的合署辦公大樓,興建於日治時代,原名「基隆港合同廳舍」(日语:基隆港合同庁舎/きいるんこうごうどうちょうしゃ),興建目的是要將 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#64.看著潮起潮落的海港大樓(基隆港合同廳舍)

從台北搭車到基隆,一走出基隆車站,從海洋廣場就可以看到海港大樓。這座背山面海有著現代風格的日式建築,可說是基隆市十大歷史建築之一。 於 vickichi.pixnet.net -

#65.基隆市衛星定位旅遊地圖書: - 第 53 頁 - Google 圖書結果

... 早上在車站、下午到西邊碼頭平交道,有時會在海關大樓樓下駐足,他說他喜歡「漂泊」的感覺,所以也沒有一定的時間營業。許多當地人也許經過上述地點,碰碰運氣看是否可 ... 於 books.google.com.tw -

#66.基隆拆一信天橋林右昌︰打造「台灣頭」國門新氣象 - 自由時報

基隆 市政府推動國門廣場工程,將從20日凌晨起連續48小時施工, ... 基隆港內港的第一排打通,營造人本空間的人行環境,未來從西岸連結海關大樓,一路 ... 於 news.ltn.com.tw -

#67.會訊 - 海關退休人員聯誼會

基隆 關關務長由高雄關第一副關務長. 廖超祥接任,並於本(103)年1月16日(星期. 四)上午11時,在該關海關大樓4樓大禮堂. 舉行交接典禮,由關務署新任署長饒平監. 於 customsretire.tw -

#68.組織的蛻變一 - 經濟部標準檢驗局基隆分局

1947年原基隆港合同廳舍,獲台灣省行政長官公署改名為海港大樓一直沿. 用至今,1965年本館加建五樓,1987年別館增建四樓。 照片提供: 基隆關稅局. Page 6. 實驗室. 左圖為 ... 於 keelung.bsmi.gov.tw -

#69.大台北衛星導航旅遊地圖書: - 第 301 頁 - Google 圖書結果

... 裝載著一大藍龍鳳腿和燒賣蒸籠,在基隆地區遊走,已有七十年以上的歷史了。 ... 有時早上在車站,下午到西邊碼頭平交道,有時又會在海關大樓樓下駐足。想吃他的燒賣, ... 於 books.google.com.tw -

#70.由於波蘭簡化外國醫務人員就業程序 - 台灣經貿網

8 天前 — 地址:台北市基隆路一段333號國貿大樓5-7樓 電話:886-2-2725-5200 會員服務電話: 02-21765002、0800-506-088(市話撥打) 於 info.taiwantrade.com -

#71.[轉錄][食記] 基隆港西街海關大樓對街的"山東小館"

[本文轉錄自Food 看板] 作者: drkh (stypikes) 看板: Food 標題: [食記] 基隆港西街海關大樓對街的"山東小館" 時間: Tue Jan 16 22:19:04 2007 今天原 ... 於 www.ptt.cc -

#72.食藥署與基隆關合署辦公提升通關效率 - 更生日報

預估每年可為業者節省二千五百天通關時間並減少二千萬元費用記者田德財/報導衛生福利部食品藥物管理署基隆港辦事處遷移至海關大樓與基隆關合署辦公, ... 於 www.ksnews.com.tw -

#73.經貿透視雙周刊- 商情搜尋

台北市11012基隆路一段333號國貿大樓5-7樓. 服務專線:886-2-2725-5200 轉1827、1828. 傳真:886-2-2757-6828. E-Mail:[email protected]. 於 www.trademag.org.tw -

#74.發展郵輪母港基隆新海港大樓卻夭折 - Tvbs新聞

基隆 港近幾年積極發展成郵輪母港,原本想要在碼頭西岸新建新海港大樓,完成後就可以把旅運站搬過去,但傳出市府要4億回饋金,港務公司拿不出來最後胎 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#75.基隆海關大樓-在PTT/MOBILE01上推薦與議題-2022-04(持續更新)

基隆海關大樓 討論推薦,在PTT/MOBILE01熱門議題,找財政部關務署基隆關八里分關,財政部關務署台北關,基隆海關大樓在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門貼文打卡資訊就 ... 於 twplay.gotokeyword.com -

#76.基隆市中正區中正路海關天夏最新實價登錄、成交行情及社區介紹

海關 天夏位於基隆市中正區中正路,屋齡約33年,樓高12層,近2年平均實價登錄28萬/坪。永慶房仲網提供最新基隆市中正區海關天夏實價登錄、成交行情、海關天夏待售房屋, ... 於 community.yungching.com.tw -

#77.基隆關稅局文藝特展回顧百年海關歷史 - 5元相片掃描館

基隆 關稅局表示,為提供各界來賓瞭解海關歷史沿革,該局即日起在海港大樓出口組大廳側邊之文化藝廊,展出多幅書圖照片,回顧百年來基隆海關故事。 於 5dollarscan.blogspot.com -

#78.基隆關稅局 - Hoot |

財政部基隆關稅局聯絡資訊財政部關務署基隆關海關大樓地址20041基隆市仁愛區港西街6號海港大樓電話+886-2-2420-2951 網站keelung.customs.gov.tw 財政部關務署基隆關. 於 www.merylsantoptro.co -

#79.基隆關稅局- 海港大樓- Taipei 2.45

How popular is 基隆關稅局- 海港大樓in Taipei - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#80.6/30前開放海外自購快篩每人限購100劑 - 華視新聞網

... 程序、減少負擔,中央疫情指揮中心聽到民眾心聲,表示即日起到6月30日,民眾可自己購買快篩試劑免申請,上限100劑,海關直接放行,但不得轉售。 於 news.cts.com.tw -

#81.兩岸客輪直航,基隆關稅局配合便捷通關 - 大陸委員會

... 港大樓出境大廳臨櫃受理外旅退稅案件84件,合計209件,退稅總金額達新臺幣29萬餘元,此項便民措施,深獲大陸旅客及旅行社稱讚,已成功行銷基隆海關便民服務形象。 於 www.mac.gov.tw -

#82.基隆1海關確診遭控海港大樓未分流港務公司 - YouTube

... 獨家影片搶先看》https://pse.is/39m9l8 基隆 一名 海關 也染疫,內部人員爆料,海港 大樓 沒有進行分流,對此相關單位回應,並不是在海港 大樓 , ... 於 www.youtube.com -

#83.基隆歷史建築10景之1:基隆港合同廳舍| 魚夫 - 獨立評論

再往前走,則是1934年竣工的「基隆合同廳舍」,今已改為「海港大樓」。所謂合同廳舍就是咱們現在習慣講的合署辦公,也就是集合了許多政府單位在同一地方或 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#84.基隆關海港大樓| 94i - 就是愛

Author: 臺灣交通鐵道影像台湾の鉄道映像Taiwan Railway Movies (BV2DP) 2016-05-20 09:23:19 Views: 194. 掌握94i最新訊息請按讚. 2013.5.19 基隆關海港大樓 ... 於 www.94i.club -

#85.基隆海關大樓, 很像東京外港-橫濱的海關大樓The Staircase

基隆海關大樓, 很像東京外港-橫濱的海關大樓The Staircase. Keelung City Center Landmark - Keelung Harbor Custom Office, built in 1910s. 於 www.flickr.com -

#86.財政部關務署基隆關 - NiNa.Az

財政部關務署基隆關位於臺灣基隆市的海關语言监视编辑重定向自基隆關此 ... 1967年(民國56年)12月1日,海港大樓旁新建之基隆海關大樓奠基,海關總 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#87.定期標售海關沒入貨物基隆關25日開標 - Yahoo奇摩

基隆 關辦理一百一十年第九次定期通信標售海關沒入及逾期未報關等貨物,將. ... 下午二時在該關(基隆市港西街六號)海關大樓四樓第二會議室準時開標。 於 tw.yahoo.com -

#88.財政部關務署基隆關 - Wikiwand

1947年(民國36年)9月1日,台北關稅務司公署遷至基隆市,同時裁撤基隆支關。 1967年(民國56年)12月1日,海港大樓旁新建之基隆海關大樓奠基,海關總稅務司署總稅務 ... 於 www.wikiwand.com -

#89.高雄海關大樓變美了 - 河畔小築

後隨高雄港開建成功,並為南台灣最重要國際港。 海關. 1934年7月,日本人再將台灣劃分為基隆、高雄 ... 於 fonghu0217.pixnet.net -

#90.1100615基隆醫院前進港務大樓協助港務相關人員接種疫苗

基隆 市長林右昌日前宣布港務相關人員將接種疫苗,包括第二類CIQS海關、移民署、防檢局、港消港警及海(岸)巡第一線工作人員計909人,以及第三類 ... 於 www.kln.mohw.gov.tw -

#91.Pin on My Urban Sketches - Pinterest

Jan 5, 2015 - 基隆市基隆港海關大樓、西岸旅客碼頭Saunders CP Rough 190g 39 x 18 cm. 於 www.pinterest.com -

#92.基隆海關

臺中關. ... 關本部設於基隆市仁愛區港西街6號海港大樓,地處基隆港西岸1號碼頭邊;另在新北市、基隆市、 桃園市、 花蓮縣、 宜蘭縣及連江縣分設五堵分關、 ... 於 korbball-deitingen.ch