基隆市政府民政處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曹銘宗寫的 艾爾摩沙的瑪利亞 和曹銘宗的 艾爾摩沙的瑪利亞【博客來獨家書衣版】都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和時報出版所出版 。

銘傳大學 犯罪防治學系兩岸與犯罪防治碩士在職專班 洪文玲所指導 吳翔萱的 親密關係暴力重複發生因素之探討~以基隆市高危機案件為例 (2021),提出基隆市政府民政處關鍵因素是什麼,來自於家庭暴力、親密關係暴力、高危機個案。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 博物館學與古物維護研究所 顏上晴所指導 許擎的 國立海洋科技博物館的地方依附與民眾參與關係之探討 (2020),提出因為有 國立海洋科技博物館、地方依附、民眾參與、使用經驗的重點而找出了 基隆市政府民政處的解答。

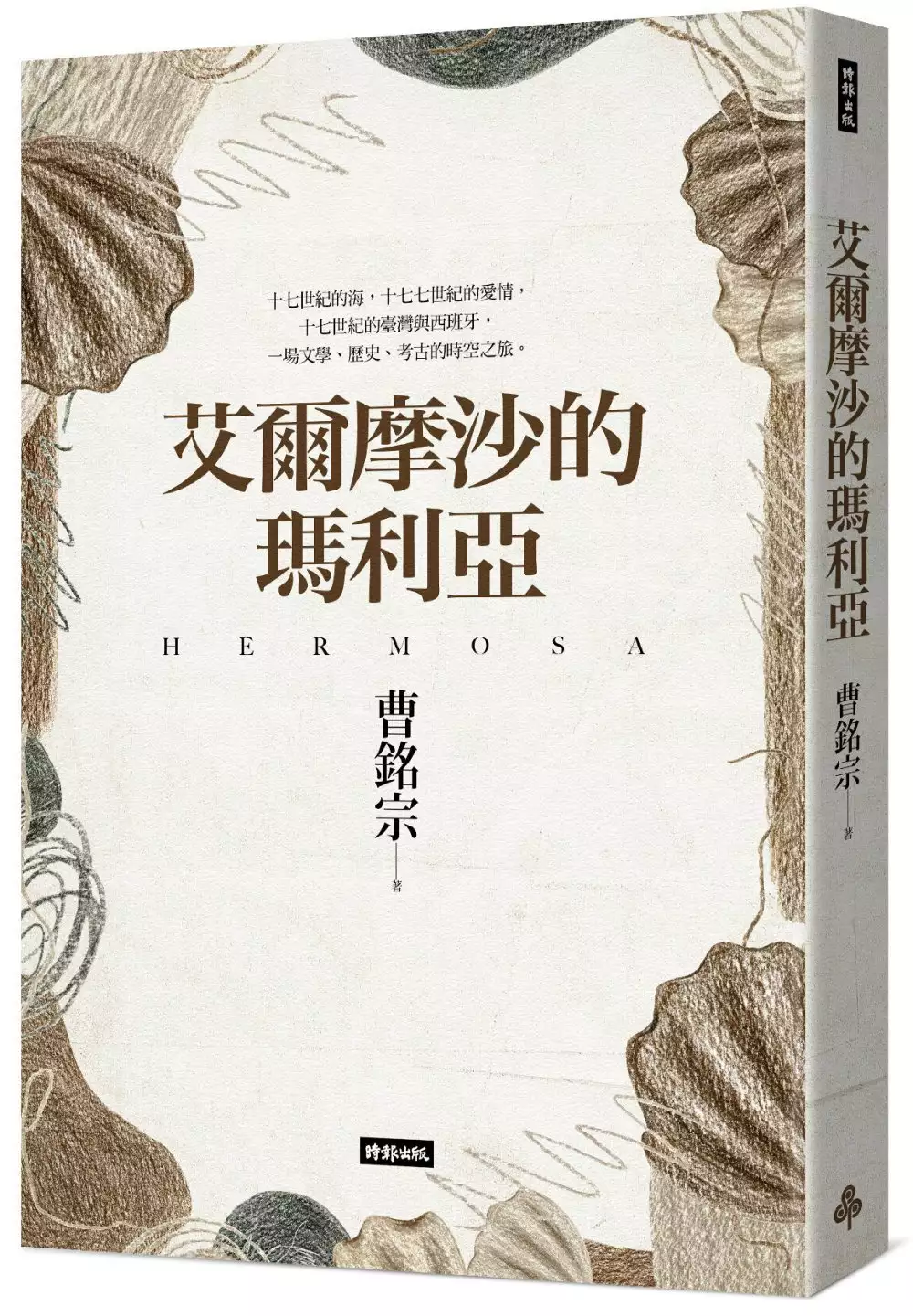

艾爾摩沙的瑪利亞

為了解決基隆市政府民政處 的問題,作者曹銘宗 這樣論述:

世界上一直存在真、善、美、近乎神聖的人和事,但歷史沒有記載,只能用小說追想。 臺灣文史重要作家曹銘宗首部「歷史×宗教小說」 重返西班牙帝國在臺灣的殖民史(1626-1642), 見證聖母顯現、神父殉難,以及大航海時代的文明與野蠻 ★臺灣歷史漫畫家杜福安繪製17世紀雞籠地圖 ★基隆市長林右昌、醫師作家陳耀昌專序推薦 1626年,19歲的西班牙青年若望(Juan),6歲的臺灣原住民小女孩雨蘭(Ulan),在「艾爾摩沙」(臺灣)的「雞籠」(和平島)相遇。若望駐守雞籠「聖救主城」16年,從士官升到軍隊最高指揮官,對國家、信仰有很多疑惑。雨蘭從未接觸東西文明,以純

真、無私的心靈,啟發若望走出寬容、活出耶穌的信仰之路。若望逐漸愛上雨蘭,卻覺得雨蘭是聖母瑪利亞的化身。 這部以17世紀西班牙帝國最遙遠殖民地艾爾摩沙為背景的歷史小說,除了描述族群、鄉土、文化、愛情,也探討宗教、文明,並藉由全球第一個日不落國在殖民、貿易、傳教上的矛盾與省思,彰顯人類珍貴的宗教情操。 當年西班牙人曾在和平島上建造最大教堂「諸聖堂」(Todos los Santos),如今成為臺灣重要考古遺址,已挖掘出教堂後殿牆基及墓區,共有一、二十具墓葬、呈祈禱狀的人體遺骸出土,其中有幾具已鑑定是歐洲人,另有十字架、皮帶扣、火繩槍子彈等西方文物。

職是之故,很多歷史、文化的研究課題,包括大航海時代歐洲人對美洲、亞洲占領地的掠奪,文明對野蠻的省思,傳教與殖民、貿易的矛盾,以及不同族群與異文化的交流等,都成為本書的重要題材。小說杜撰的人物,搭配歷史人物、串聯歷史事件,呈現雞籠早年的族群文化。 17世紀寄自雞籠的信,17世紀在艾爾摩沙的「聖母顯現」,在小說中一頁一頁揭祕。 本書特色 1. 17世紀的海,17世紀的愛情,17世紀的臺灣與西班牙,一場文學、歷史、考古的時空之旅。 2. 對國家、宗教的疑惑,以純真、無私的心靈,啟發信仰之路。 3. 「聖母顯現」(Marian appariti

on),讓若望感覺到雨蘭就是聖母瑪利亞的化身! 4. 艾爾摩沙的臺灣,基隆的艾爾摩沙,西班牙青年與原住民女孩在此相遇。 5. 譜寫出近四百年前殖民地基隆的波瀾壯闊歷史,重現「社寮東砲台」、「蕃字洞」、「萬人堆」、「千疊敷」、「仙洞」、「旭丘」、「基隆嶼」等歷史現場! 真摯推薦(依首字筆畫排序) 甘耀明(作家) 朱和之(作家) 李金蓮(作家) 林右昌(基隆市長) 季季(作家) 胡川安(國立中央大學中國文學系助理教授) 南島觀史-福爾摩沙 Formosa(Facebook粉專) 孫大川(監察院前副院長

) 翁佳音(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 陳耀昌(醫師作家) 黃震南(作家) 詹素娟(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 蔡素芬(作家) 蔡瑞珊(青鳥書店創辦人) 蕭宇辰(臺灣吧Taiwan Bar執行長) 謝金魚(歷史作家)

基隆市政府民政處進入發燒排行的影片

#基隆市議會第19屆第四次定期會

#業務報告民政處

針對市政府民政處的業務報告,耿輝相關提出的建議如下:

1. 只有要編列預算的相關活動務必告知議會同仁,如此一來議員們才能更確實了解編列預算所辦的活動用意何在

2. 宗教禮儀科在管理上面需多加留意與督導,舉例如殯葬公祭的相關程序能夠確實提醒遵照規範與禮儀在教育

3. 基隆市選委會的行政人員要依法行政且秉持行政中立,選舉公報上候選人的相關政見與內容,建議相關單位必須嚴格把關

親密關係暴力重複發生因素之探討~以基隆市高危機案件為例

為了解決基隆市政府民政處 的問題,作者吳翔萱 這樣論述:

臺灣家庭暴力防治法走過二十年頭,但家庭暴力暴力事件卻逐年增加,親密關係暴力為最大宗,同時也是最容易重複發生的暴力事件,其中以家庭暴力高危機案件最為致命。相關的研究多以單方面作為研究重心,但暴力不會因一方而發生,雙方都有其肇因。本研究採用質性研究,透過訪談基隆市服務家庭暴力高危機個案的網絡單位,及長期在高危機會議上擔任外督的專家學者,分析親密關係暴力重複發生的兩造,瞭解其生理、心理及後天環境對於親密關係暴力重複發生的影響。藉由實務工作者,針對現行各單位介入及網絡合作模式,提出對網絡合作、網絡服務及相對人層面之防治政策現況的建議,作為以後防治親密關係暴力重複發生之參考。本研究訪談後發現,親密關係

暴力重複發生的原因以經濟、物質濫用及身心異常為最常見之特徵,雙方若具有其中一項或拒絕正式系統介入,則暴力便容易重複發生。網絡合作為防治家庭暴力之關鍵,政府部門及民間團體提供相對人服務方案相互協力,成為防治親密關係暴力之助力。特殊案件需要強力後援,尤以行為異常或患有精神疾病者,更需要網絡單位不同的協助,受限法令及人員的異動,形成服務斷層及無法貫徹之窘境,都是網絡合作須解決的問題。加強法治教育及資源協助同理相對人。此外在法制、實務工作及政策面提出研究建議,讓我國親密關係暴力防治量能更加提升。

艾爾摩沙的瑪利亞【博客來獨家書衣版】

為了解決基隆市政府民政處 的問題,作者曹銘宗 這樣論述:

世界上一直存在真、善、美、近乎神聖的人和事,但歷史沒有記載,只能用小說追想。 臺灣文史重要作家曹銘宗首部「歷史×宗教小說」 重返西班牙帝國在臺灣的殖民史(1626-1642), 見證聖母顯現、神父殉難,以及大航海時代的文明與野蠻 ★臺灣歷史漫畫家杜福安繪製17世紀雞籠地圖 ★基隆市長林右昌、醫師作家陳耀昌專序推薦 1626年,19歲的西班牙青年若望(Juan),6歲的臺灣原住民小女孩雨蘭(Ulan),在「艾爾摩沙」(臺灣)的「雞籠」(和平島)相遇。若望駐守雞籠「聖救主城」16年,從士官升到軍隊最高指揮官,對國家、信仰有很多疑惑。雨蘭從未接觸東西文明,以純

真、無私的心靈,啟發若望走出寬容、活出耶穌的信仰之路。若望逐漸愛上雨蘭,卻覺得雨蘭是聖母瑪利亞的化身。 這部以17世紀西班牙帝國最遙遠殖民地艾爾摩沙為背景的歷史小說,除了描述族群、鄉土、文化、愛情,也探討宗教、文明,並藉由全球第一個日不落國在殖民、貿易、傳教上的矛盾與省思,彰顯人類珍貴的宗教情操。 當年西班牙人曾在和平島上建造最大教堂「諸聖堂」(Todos los Santos),如今成為臺灣重要考古遺址,已挖掘出教堂後殿牆基及墓區,共有一、二十具墓葬、呈祈禱狀的人體遺骸出土,其中有幾具已鑑定是歐洲人,另有十字架、皮帶扣、火繩槍子彈等西方文物。

職是之故,很多歷史、文化的研究課題,包括大航海時代歐洲人對美洲、亞洲占領地的掠奪,文明對野蠻的省思,傳教與殖民、貿易的矛盾,以及不同族群與異文化的交流等,都成為本書的重要題材。小說杜撰的人物,搭配歷史人物、串聯歷史事件,呈現雞籠早年的族群文化。 17世紀寄自雞籠的信,17世紀在艾爾摩沙的「聖母顯現」,在小說中一頁一頁揭祕。 本書特色 1. 17世紀的海,17世紀的愛情,17世紀的臺灣與西班牙,一場文學、歷史、考古的時空之旅。 2. 對國家、宗教的疑惑,以純真、無私的心靈,啟發信仰之路。 3. 「聖母顯現」(Marian appariti

on),讓若望感覺到雨蘭就是聖母瑪利亞的化身! 4. 艾爾摩沙的臺灣,基隆的艾爾摩沙,西班牙青年與原住民女孩在此相遇。 5. 譜寫出近四百年前殖民地基隆的波瀾壯闊歷史,重現「社寮東砲台」、「蕃字洞」、「萬人堆」、「千疊敷」、「仙洞」、「旭丘」、「基隆嶼」等歷史現場! 真摯推薦(依首字筆畫排序) 甘耀明(作家) 朱和之(作家) 李金蓮(作家) 林右昌(基隆市長) 季季(作家) 胡川安(國立中央大學中國文學系助理教授) 南島觀史-福爾摩沙 Formosa(Facebook粉專) 孫大川(監察院前副院長

) 翁佳音(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 陳耀昌(醫師作家) 黃震南(作家) 詹素娟(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 蔡素芬(作家) 蔡瑞珊(青鳥書店創辦人) 蕭宇辰(臺灣吧Taiwan Bar執行長) 謝金魚(歷史作家)

國立海洋科技博物館的地方依附與民眾參與關係之探討

為了解決基隆市政府民政處 的問題,作者許擎 這樣論述:

國立海洋科技博物館位處基隆市東側八斗子地區,擁有北臺灣豐富的海洋資源與歷史人文,並以生態博物館為願景。至 2020 年,海科館共有博物館區、容軒園區、望幽園區、潮境園區、濱海遊憩區等五大區域,企圖打造無牆博物館園區。當代的博物館受新博物館學影響而重視博物館與地方關係,然而我們怎麼知道博物館能成為聯繫人、環境和社會的地方呢?而海科館提供的設施或服務,是否真的為地方居民所需要?為此,本研究以國立海洋科技博物館為研究場域,探討地方居民對海科館的地方依附與民眾參與關係。本研究採取量化研究法,以基隆市海科館的「周遭六里居民」及「六里外居民」為研究對象,共回收 387 份有效樣本,以分析「周遭六里居民」

及「六里外居民」兩種空間尺度下的地方居民對海科館的地方依附與民眾參與關係。研究結果為:一、地方居民對國立海洋科技博物館的地方依附直接影響民眾參與;二、不同的居住地、性別、教育程度與造訪次數等屬性的地方居民,對國立海洋科技博物館的地方依附有顯著差異;三、不同的居住地、性別、造訪次數等屬性的地方居民,對國立海洋科技博物館的民眾參與有顯著差異;四、周遭六里居民比六里外居民更常造訪海科館,在服務經驗、公共服務參與經驗的參與程度上也較高;五、海科館回饋給周遭六里居民使用的停車優惠方案使用率極低。根據上述結論,本研究針對海科館提出以下實務建議:一、改善海科館的物理性特徵以提升地方依賴;二、改善居民對海科館

的態度以提升地方依附;三、透過提升地方史興趣強化地方依附;四、透過實境遊戲涉入強化地方依附;五、多舉辦民眾能發表觀點和意見交流的活動以提升民眾參與;六、未來展示更新與活動辦理可調查地方居民感興趣的主題再進行規畫以提升民眾參與;七、針對敦親睦鄰停車優惠方案進行認知及滿意度調查,決定加強宣傳或調整方案內容。最後,本研究給予未來研究以下建議:一、加入更多變項;二、可考慮不同時間尺度的研究;三、結合質性研究深入了解當地居民的想法;四、研究對象區分明確、取得足夠的樣本數;五、蒐集樣本應更加分散與平均。