基隆名勝古蹟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦闞正宗,張益碩寫的 臺灣旅行寫真照片(1920-1930)(精裝) 和林文集的 鱻魚の味:到南方澳吃魚、買魚、認識魚都 可以從中找到所需的評價。

另外網站基隆市仁愛安樂區志 - 文化部國家文化記憶庫也說明:仁愛區志部分,共分為7章:(1)〈成立沿革〉、(2)〈地理位置〉、(3)〈都市更新〉、(4)〈組織概況〉、(5)〈名勝古蹟〉、(6)〈鄉賢介紹〉、(7)〈區內各 ...

這兩本書分別來自博揚 和樂果文化所出版 。

淡江大學 中國文學學系博士班 黃美娥所指導 郭貞孜的 林述三暨《南瀛佛教》相關作品研究 (2020),提出基隆名勝古蹟關鍵因素是什麼,來自於日治時期、《南瀛佛教》、林述三、《鳴鼓集》、臺灣。

而第二篇論文佛光大學 宗教學研究所 卓克華、陳旺城所指導 王正國的 淡水龍山寺的宗教文化價值 (2020),提出因為有 宗教、觀光、觀音信仰、文化價值、淡水龍山寺的重點而找出了 基隆名勝古蹟的解答。

最後網站2023 基隆歷史名勝飯店,旅行前必看! | Expedia - 智遊網則補充:大部分基隆歷史名勝飯店住宿「可以先訂後付」! 做好下一次基隆 ... 人氣基隆歷史名勝飯店住宿優惠推薦低至NT$1,008 ... 基隆有什麼絕對不能錯過的古蹟等其他觀光景點?

臺灣旅行寫真照片(1920-1930)(精裝)

為了解決基隆名勝古蹟 的問題,作者闞正宗,張益碩 這樣論述:

《臺灣旅行寫真照片(1920-1930)》一書主要收錄了臺灣於1920至1930年代的旅行相關史料與照片,包括《臺灣一覽》(1912年)、《臺灣鐵道旅行案內》(1940年)、《臺灣鐵道旅行案內》、《臺灣案內》與部分鐵道紀念章。日治時期總督府為了殖民地經營所需,開通了基隆與高雄之間的線路,之後遵循著島內環線構想之鐵道網也逐漸完善。故臺灣當時所發行的旅遊指南書,也多是配合鐵路沿線,分成各驛站來加以介紹其觀光景點,足見當時的旅客普遍利用鐵道作為觀光旅行之交通工具景況。

林述三暨《南瀛佛教》相關作品研究

為了解決基隆名勝古蹟 的問題,作者郭貞孜 這樣論述:

「南瀛佛教會」是日治時期臺灣總督府文教局社會課所主導的臺灣本土全島性佛教組織,該組織唯一的刊物《南瀛佛教》,刊載了當時不少活躍在佛教界的知名人物作品。其中,林述三在《南瀛佛教》擔任編輯期間,刊物的發行量並非是最多的,但其中漢詩文作品的投稿量,卻是《南瀛佛教》發行以來最大的。這些投稿的傳統文人想藉《南瀛佛教》來爭得發聲園地,以此保存傳統漢文化與提倡儒家思想。而相對地,總督府當局也希望有影響力的人士加入《南瀛佛教》,可藉此達到當局政策宣傳的效果,並希望藉由林氏在傳統文人和執政當局之間搭起溝通的橋樑。因此,當林氏離職之後,很明顯的《南瀛佛教》漢詩文部份的作品頓時少了許多。尤其,《南瀛佛教》和《鳴鼓

集》這兩種出版品中,有部分投稿者是重疊的,這些人有 可能受林氏的影響,而轉換了舞臺。如是言之,就足以肯定林述三對《南瀛佛教》的角色意義了。再者,林氏對當時臺灣佛教的種種亂象是非常憂心。他對於張宗載、甯達蘊、釋太虛或李添春、高執德、曾景來、林秋梧,甚至是林德林等,這些高舉改革大旗者的理念相當贊同,並且用實際行動表示支持。另外,《南瀛佛教》在林氏的編輯的時期,對女性投稿的漢詩採用占了極高的比例,而在他的小說創作中,女主角往往也比男主角出色許多,可見林氏不但觀點進步,突破儒家思想束縛,懂得欣賞女性的才華,也肯定女性在社會上的價值。本論文論述林氏如何透過刊物傳遞國族認同的觀點,鼓舞傳統文人的堅持,維護

漢學文化價值,以及傳達與時代俱進的宗教觀念。

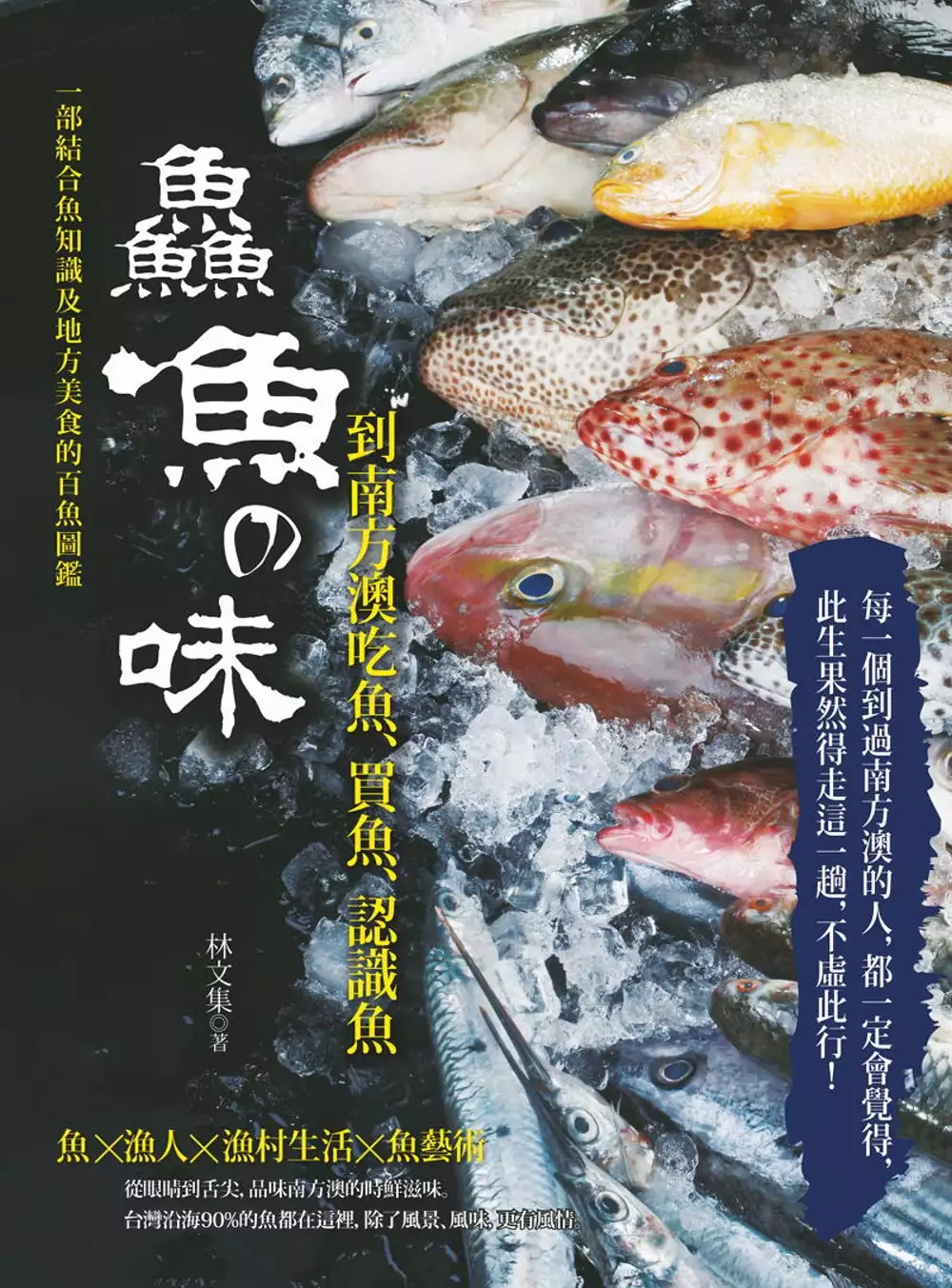

鱻魚の味:到南方澳吃魚、買魚、認識魚

為了解決基隆名勝古蹟 的問題,作者林文集 這樣論述:

一部結合魚知識及地方美食的百魚圖鑑。 台灣沿海90%的魚都在這裡,除了風景、風味,更有風情。 魚※漁人※漁村生活※魚藝術 從眼睛到舌尖,品味南方澳的時鮮滋味。 喜歡海洋,我的童年就受惑於屏東小琉球的內太空和美麗的珊瑚礁以及色彩繽紛的熱帶魚,中學時期,擁有了一支伸入海洋的釣竿,讓我藉由長長的魚線尋得無限希望,收起釣竿轉而拿起相機,搭漁船出海,拍攝捕魚作業有時像海上漁工,跟著老師出海調查紀錄,有時也像是志工。 喜歡海洋像亂流般的這股傻勁,因緣際會把我推向即將百年的漁港-南方澳,也因此有了《鱻魚の味》,書中主舞台南方澳,是我喜歡海洋45年的出口,這本書裡的魚圖鑑,我把每一尾

得來不易的魚擺的美美,這讓我感覺自己好像魚的送行者,當拍到美麗稀有的魚時,高興中總也些許感傷,出海時拍攝漁業豐收,替船長高興總也擔心海洋生態的失衡,在尋找海洋台灣的特色文化中,我喜歡港邊職人和魚藝術家,我認為這是透過海洋的另一種「看見台灣」。 《鱻魚の味》我的第一本書,不只是海鮮、魚味,小故事,這本書也是我的海海人生,也載入許多海洋台灣的第一個紀錄,多年的努力,希望你會喜歡。

淡水龍山寺的宗教文化價值

為了解決基隆名勝古蹟 的問題,作者王正國 這樣論述:

淡水龍山寺隱身於老街傳統市場內,這座已經有160年歷史的國家三級古蹟,若沒有特別留意,往往錯過與他的相遇。寺外市場裡喧囂吵雜,而踏入寺內彷彿進入另一個世界,靜謐和緩。以三川門為界顯現聖與俗的對比,宗教信仰有整合民眾價值觀的規範,有緊密連結人類的功能,是人類生命終極價值,與危機困惑時支持的力量。龍山寺結合了當代人文藝術,以它特有的神聖性ヽ神秘性ヽ理想性,影響到人們的思想意識與生活習俗,進而達到居民們團結,合作共榮的安定繁榮生活,是淡水重要的宗教文化資產。 本文藉由文獻探討與田野調查,研究淡水龍山寺由三邑人同籍公廟,轉變成全淡水供奉的閤港廟。碼頭港埠、漢人市街區、重建街及當年與艋舺

龍山寺的密切互動,具有宗教觀光的文化資產價值。文獻方面以地方志、碑文、地方寺廟沿革..等為主;田野調查方面,個人長期在淡水地區與各行各業居民,參與淡水龍山寺觀音信仰所構成的祭典活動,而有實際參與訪談資料為輔。 現代人生活壓力繁重,在工作之餘尤重視休閒旅遊。淡水的名勝古蹟多不勝數,其中又以淡水龍山寺,百年來依然維持其,古色古香神聖空間的特色,從宗教文化與旅遊作一連結,來趟淡水龍山寺之旅,期能讓您有所收穫。

基隆名勝古蹟的網路口碑排行榜

-

#1.台灣北中南分區 - hrasal.online

最早開始係由基隆河與淡水河交匯而成的一個沖積平原。 ... 古都,十九世紀末期前,臺南一直是台灣政治經濟文化重心,古蹟名勝特別多。 於 hrasal.online -

#2.《基隆砲臺》基隆古蹟介紹-基隆白米甕砲臺(荷蘭城砲台)

一、日據時代基隆要塞區的主要砲台為社寮(西、東砲台)、槓子寮砲台、. 深澳坑砲台、 大武崙砲台、白米甕砲台、木山砲台(外木山山區, · 二、目前基隆市 ... 於 blog.xuite.net -

#3.基隆市仁愛安樂區志 - 文化部國家文化記憶庫

仁愛區志部分,共分為7章:(1)〈成立沿革〉、(2)〈地理位置〉、(3)〈都市更新〉、(4)〈組織概況〉、(5)〈名勝古蹟〉、(6)〈鄉賢介紹〉、(7)〈區內各 ... 於 memory.culture.tw -

#4.2023 基隆歷史名勝飯店,旅行前必看! | Expedia - 智遊網

大部分基隆歷史名勝飯店住宿「可以先訂後付」! 做好下一次基隆 ... 人氣基隆歷史名勝飯店住宿優惠推薦低至NT$1,008 ... 基隆有什麼絕對不能錯過的古蹟等其他觀光景點? 於 www.expedia.com.tw -

#5.【2023基隆景點推薦】20個基隆一日遊秘境推薦 ... - 好好玩台灣

大武崙砲台被認定為二級古蹟,位於大武崙山上,在過去曾是基隆的重要軍防之地,經過多次的修復,如今的砲台仍可看到過去的營舍遺蹟,喜歡探訪歷史的 ... 於 www.welcometw.com -

#6.[基隆旅遊]市定古蹟獅球嶺砲台,清朝末期小型砲台與 ... - 方格子

基隆 哪一個最多呢??答案是砲台多。這些砲台都建立於清末年間會興建目的也是當時候西方列強入侵台灣,清朝政府為防禦而興建,這些砲台也成為後代台灣人 ... 於 vocus.cc -

#7.基隆第一:文物古蹟篇 - 臺灣記憶- 國家圖書館

一、文物著作. 1-50. 全臺第一份西班牙正式官方文件-西班牙佔據社寮島的宣誓文件. 3-5. 本市第一本志書-《基隆港》. 6-9 · 二、古蹟名勝. 51-92. 本市現存最早的荷蘭人 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#8.基隆之美

基隆 之美. 基隆人的驕傲. 三面環山,一面環水,地形就像雞籠一樣,這就是咱們的家鄉─基隆!這. 是一個名勝古蹟甚多的地方,好山好水,綠意盎然,生長在基隆,真是. 於 library.taiwanschoolnet.org -

#9.人文基隆古蹟行| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

人文基隆古蹟行 · 基隆旅客服務中心 · →城隍廟 · →慶安宮 · →基隆廟口 · →基隆中正公園 · →主普壇 · →役政公園 · →陽明海洋文化藝術館 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#10.基隆古蹟的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

基隆古蹟 價格推薦共33筆商品。包含32筆拍賣、1筆商城.「基隆古蹟」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#11.基隆10 大最佳旅遊景點 - Tripadvisor

1. 基隆廟口夜市 2. 和平島公園 3. 基隆港 4. 基隆海洋廣場 5. 潮境公園 6. 望幽谷 於 www.tripadvisor.com.tw -

#12.【夏遊獅城2】新加坡暑假玩水攻略!水樂園與海豚親親 - 鏡週刊

新加坡地處熱帶、四季熱情如火,來到獅城想要消暑,玩水絕對是一大樂事,新加坡聖淘沙名勝世界內擁有全世界最大的海洋館之一,除了欣賞海洋生物, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#13.泡茶走西仔反: 清法戰爭台灣外記 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

1884 年 9 月 10 日今晨大稻埕的士兵裝配整齊,恭候劉銘傳在回基隆途中順道視察。據說慈禧太后犒賞 8 月 6 日基隆勝仗 ... 日治時撤走大砲,成為清國名勝古蹟遊覽地。 於 books.google.com.tw -

#14.基隆名勝古蹟 :: 非營利組織網

非營利組織網,基隆古蹟一日遊,家鄉的名勝古蹟,基隆歷史,台灣名勝古蹟,名勝與古蹟,基隆特色,台灣名勝古蹟地圖,基隆砲台. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#15.1001029基隆-仙洞巖、佛手洞、白米甕砲台 - 放羊的狼

仙洞巖、佛手洞及白米甕砲台為基隆地區早期著名的名勝古蹟,交通方面可搭乘基隆市公車301路,至仙洞巖站下車,自行開車則行駛北二高,接港西聯外快速 ... 於 ivynimay.blogspot.com -

#16.獅球嶺砲台-基隆駱駝(六) - 游重森- 痞客邦

2013年4月17日攝氏27℃ 基隆市仁愛區獅球里獅球嶺頂晴天從獅球嶺隧道出來 ... 改朝換代必經的陣痛期,但經過這幾年來重森ㄚ被走訪各地名勝古蹟,才發覺 ... 於 csyoutw2001.pixnet.net -

#17.歡迎光臨趙老師的classroom - 家鄉的名勝古蹟和觀光景點--基隆

清光緒年間,為了加強鞏固海防,因而在基隆地區留下了白米甕砲臺、二沙灣砲臺(海門天險)、大武崙砲臺等戰時古蹟,在此遊山訪古,舊時激烈的戰況早已 ... 於 class.tn.edu.tw -

#18.2022 第5 屆『美麗基隆』攝影暨影片創作比賽 - 獎金獵人

拍攝的手法不限,期盼將基隆名勝古蹟、觀光景點、自然景色、人文藝術等可以紀錄下來,藉此強化民眾對於公用頻道之媒體近用的認知與重視及提升基隆的 ... 於 bhuntr.com -

#19.基隆名寺古蹟

此砲威力非凡,連1895年日軍攻台時都震懾其威名而繞道鹽寮,從後方攻入,大砲也因此無用武之地了。 大武崙砲台. 築於山壁內的營舍 又稱砲台山,二級古蹟,位於基隆市西海岸 ... 於 www.mycityimage.url.tw -

#20.南部戶外景點 - Charta Granada 2022

2023 台南景點》最新20個台南必去地點,週末台南一日遊攻略、 … 安平古堡、赤崁樓、四草綠色隧道等經典的名勝古蹟,相信都不用多介紹了,來點新興景點 ... 於 chartagranada.es -

#21.基隆20大人氣景點-2023年 - Trip.com

以「城市即展場」為概念打造的基隆城市博覽會,涵蓋展覽、藝術裝置、市集活動、 ... 基隆港附近也有許多旅遊景點與古蹟,例如仙洞岩、獅球嶺隧道這些古蹟名勝可在白天 ... 於 hk.trip.com -

#22.108「基隆海洋文學獎」徵集 - 點子秀

108基隆海洋文學獎徵集一年一度的基隆海洋文學獎,飄揚著最海派的書香,凡能表達對海洋的思考、有關基隆人文、名勝、古蹟等,皆可投稿,凡中華民國國民皆可參加, ... 於 news.idea-show.com -

#23.和平島地質公園- 基隆 - 永安旅遊

除了可以到基隆港吹吹海風,基隆港附近也有許多旅遊景點與古蹟,例如仙洞岩、獅球嶺隧道這些古蹟名勝可在白天時遨遊,夜晚則可以前往基隆廟口夜市品嚐營養三明治、奶油 ... 於 www.wingontravel.com -

#24.基隆市文化局「108年基隆海洋文學獎」徵件

二、收件時間:即日起至108年7月31日止(郵戳為憑,逾期不受理)。 三、徵文內容:凡能表達海洋的思考或有關基隆人文、名勝、古蹟等。 四、活動網站(http ... 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#25.值得您信賴的旅遊品牌,鳳凰旅遊-鳳凰旅行社

鳳凰旅遊提供國外團體旅遊、遊輪、機票、訂房、自由行、海外旅平險,高鐵假期、台灣旅遊,以及獎勵旅遊、員工旅遊等客製化服務,也是全台首家上市旅行社、深得旅客 ... 於 www.travel.com.tw -

#26.轉知基隆市辦理110年第四屆「美麗基隆」影片創作及攝影比賽 ...

一、, 本府舉辦旨揭影片創作及攝影比賽活動,鼓勵市民及外縣市朋友以基隆的地方人文藝術、名勝古蹟、自然景色、觀光景點、休閒旅遊、生活體驗、城市發展等作為拍攝素材,廣 ... 於 sao.cufa.edu.tw -

#27.基隆燈塔、白米甕炮台,看基隆港大船入港的絕佳景觀(姊姊遊記)

讀書的時候就很喜歡古蹟建築所以基隆的各處砲台我都很愛白米甕炮台、二沙灣砲台(海門天險) 槓子寮砲台、獅球嶺砲台、大武崙砲台等都是我經常造訪的 ... 於 aniseblog.tw -

#28.【香港景點推薦】40大必去香港旅遊景點&最強香港地圖彙整超 ...

香港百年歷史一級古蹟,電影《色戒》、《十月圍城》、《無間道III》、《龍鳳鬥》都來過耶。 知名美食泰昌餅家(全港最好吃蛋塔)、蘭芳園(絲襪奶茶始祖) 也 ... 於 bobby.tw -

#29.约会帮助基隆市

高雄大學生情侶熱門約會景點-高雄忠烈祠日治時期的古蹟建築,也是著名的名勝古蹟迷朦的市區夜景、白色唯美LOVE造景浪漫景色,也變成旅人們旅行高雄時必踩的打卡景點. 於 fipiteji.pongracovce.sk -

#30.海門天險 - 中文百科知識

開放時間:暫無; 地址:台灣基隆市中正區; 類別:名勝古蹟; 所在地:基隆 ... 列為一級古蹟的海門天險,位於基隆市中正區三沙灣的山上,全區占地400多坪,在基隆諸炮台 ... 於 www.jendow.com.tw -

#31.[基隆旅遊]市定古蹟獅球嶺砲台,清朝末期小型砲台與最內陸僅 ...

... 會興建目的也是當時候西方列強入侵台灣,清朝政府為防禦而興建,這些砲台也成為後代台灣人旅遊很棒的文化資產。其中獅球嶺砲台是基隆市定級古蹟,LET. 於 bravejim.pixnet.net -

#32.第三屆「美麗基隆」2020 Beautiful Keelung 影片徵選比賽活動

基隆 市2020「公用頻道媒體近用」推廣計畫影像創作比賽活動, ... 市民近用媒體為前提,鼓勵市民及外縣市朋友將關於基隆的地方人文藝術、名勝古蹟、 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#33.50. 基隆名勝「白米甕砲臺」又稱荷蘭城砲臺屬台閩地區國家三 ...

基隆名勝 「白米甕砲臺」又稱荷蘭城砲臺屬台閩地區國家三級古蹟位於 (A)安樂區 (B)中山區 (C)中正區。 駕照◇計程車登記證基隆地理環境- 107 年- 基隆選擇題#67744. 於 yamol.tw -

#34.歷史痕跡 - 基隆市和平國小|

海門天險、砲台等在地的古蹟,了解如何利用當地資源,發展地方特色,營造ㄧ個具有 ... 小朋友如果你有一位外地的朋友,來到基隆,請你帶他逛一逛基隆的名勝古蹟,那你 ... 於 hpps.kl.edu.tw -

#35.為愛重生 - Google 圖書結果

我曾經參訪過許多名勝古蹟,站在某個全球知名景點前,我經常會不由自主想到故鄉基隆的某一隅。像是位在基隆八斗子漁港內的望幽谷,有直通夢幻海景的濱海步道,登上高台後, ... 於 books.google.com.tw -

#36.【基隆景點】15大必去景點推薦!秘境海岸&絕美步道等著你

【基隆景點】15大必去景點推薦!秘境海岸&絕美步道等著你 · 基隆廟口夜市 · 和平島公園 · 忘憂谷 · 正濱漁港彩虹屋 · 基隆國立海洋科技博物館 · 外木山大武崙 ... 於 www.klook.com -

#37.計程車考證寶典(北部考生鑽石版) - 第 72 頁 - Google 圖書結果

050 、基隆名勝「白米甕砲臺」又稱荷蘭城砲臺屬台閩地區國家三級古蹟位於( 1 )安樂區( 2 )中山區( 3 )中正區。 051 、基隆市西定高架道路為雙向道,只供何種車輛行駛( 1 ) ... 於 books.google.com.tw -

#38.108年基隆海洋文學獎 - 新北市樹林國小

三、徵文內容:凡能表達海洋的思考或有關基隆人文、名勝、古蹟等。 四、敬請張貼活動簡章,並連結基隆市文化局網站協助宣傳(http://www.klccab.gov.tw/新聞及公告/ ... 於 www.slps.ntpc.edu.tw -

#39.美麗華基隆

標題[情報] 首都客運基隆-美麗華路線資訊- Ptt 批踢踢實業坊 ... 及推廣市民近用為前提,鼓勵市民及外縣市朋友將關於基隆的地方人文藝術、名勝古蹟 ... 於 lagrangette-sepx.fr -

#40.基隆砲台無人管古蹟成廢墟! - Yahoo奇摩新聞

獅球嶺砲台除了髒亂,著名的名勝古蹟荒廢,也有可能成為治安死角,這樣的環境誰還想來觀光。 於 tw.news.yahoo.com -

#41.基隆市2022第五屆「美麗基隆」影片、攝影比賽 - 青年資源讚

拍攝的手法不限,期盼將基隆名勝古蹟、觀光景點、自然景色、人文藝術等可以紀錄下來,藉此強化民眾對於公用頻道之媒體近用的認知與重視及提升基隆的觀光。 於 youthfirst.yda.gov.tw -

#42.基隆租車自駕遊,輕鬆走訪外木山濱海風景區與大武崙砲台等

【KKday獨家】和平島公園|海邊野餐換換氣|限定行程 · 體驗 · 地址:基隆市中正區平一路360號 ; 大武崙砲台 · 名勝古蹟 ; 情人湖濱海大道(外木山濱海大道) · 地名. 於 m.kkday.com -

#43.基隆文獻(1)古蹟之旅 - 觀光旅遊圖書館

本書將內政部公告台閩地區,基隆市一.二.三.級古蹟輯錄以維護我珍貴之文化資產兼具觀光之導引. 於 webpac.tbroc.gov.tw -

#44.花蓮縣花蓮市公所-訊息廣場-最新消息

轉知「111年基隆海洋文學獎暨基隆文學創作出版徵選」徵文活動,歡迎民眾踴躍參加。 ... 四、徵文內容:凡能表達海洋的思考或有關基隆人文、名勝、 古蹟等。 於 www.hualien.gov.tw -

#45.欢迎来到基隆市- 台湾省 - 家乡网

基隆 市的历史沿革、名胜古迹、地方特产、和人物典故。 於 www.jiaxiangwang.com -

#46.基隆二沙灣砲台古蹟(台北基隆的國定一級古蹟) - Sunny 旅遊足跡

今早跟台灣友人晨運及順道探訪基隆中正公園的古蹟名勝「二沙灣」,附近不 ... 當年從南部運送這批武器裝備至基隆的公園坡地,過程可說十分艱難,有些 ... 於 sunny1948travels.blogspot.com -

#47.基隆市八斗子產業觀光促進會+++ - 台灣社區通

1、導覽解說安排透過「中元祭源起與演變、相見歡」解說安排,讓學員一來到基隆便能快速互相熟悉,建立兩天活動的團隊基本共識,了解基隆在地 ... 3、基隆名勝古蹟導覽 於 sixstar.moc.gov.tw -

#48.基隆市議會105 年公務出國報告彙整表

基隆 市的文化資產包含古蹟、歷史建築、文化景觀、傳統藝術技藝、. 民俗節慶、文物等。 ... 六、風景名勝之規劃設置或擴大規模應與停車、交通動線、攤販商家管理等. 於 kk05.21cms.tw -

#49.返潮基數 - 第 58 頁 - Google 圖書結果

Keelung Legal Accommodation 基隆合法旅宿 36 來基隆玩要住哪? ... 以及遊憩據點間聯外道路不足、大眾運輸發展不彰,還有名勝古蹟參觀指示和交通路線不夠明確. 於 books.google.com.tw -

#50.南歐熱浪上看40°C!將現「冥河渡神」 希臘白天關閉古蹟衛城

希臘雅典當局14日宣布,中午至傍晚關閉名勝雅典衛城(Acropolis),避免遊客在一天當中最熱時分在空曠無遮蔽的地方被曬暈,不少人趕在帕德嫩神廟關閉 ... 於 tw.nextapple.com -

#51.美麗基隆 - YouTube

為了持續宣導基隆觀光旅遊、在地文化特色、人文藝術及地方文史活動, ... 拍攝的方式及手法不限,期盼將基隆名勝古蹟、觀光景點、自然景色、人文藝術等可以紀錄下來, ... 於 www.youtube.com -

#52.查詢關於基隆名勝古蹟的資訊 - TagGo - 免費刊登廣告

TagGo提供基隆名勝古蹟的各種資料及熱門訊息刊登,您在本站可以查詢關於基隆名勝古蹟的資訊,可以刊登及查詢基隆名勝古蹟商家店家情報. 於 www.taggo.com.tw -

#53.高雄搭船 名勝世界壹號 YOYO海上嘉年華- 航程 - 郵輪旅遊

這裡遍佈古蹟、藝廊、老字號、潮店、餐廳和酒吧……中西古今,傳統與創意,繁華與寧靜,看似對立的東西,卻完美並存、融合、碰撞。 鑽進小街巷弄,您可以變身穿梭時光的旅人 ... 於 www.go2cruise.com.tw -

#54.台湾省基隆十大旅游景点 - 博雅旅游网

杠子寮炮台列属三级古迹的杠子寮炮台,位于基隆市东北方的杠子寮山区,与二沙湾、 ... 白米瓮炮台、海门天险等,这些古迹名胜可在白天时遨游,夜晚则可以前往基隆庙口 ... 於 www.bytravel.cn -

#55.基隆市-中正區社區營造

「許梓桑古厝」,一個雜草叢生、垃圾堆積、被人遺忘的古蹟,由一群返鄉的年輕上班族,一 ... 接軌國際,把名勝古蹟、地方知識、文史民俗,透過英文導覽,向國際發聲。 於 digizen.tw -

#56.[基隆市].和平島附近古蹟之旅 - Tony的自然人文旅記

基隆 和平島附近蹟的遊記,包括龍目井,社寮東砲台,蕃字洞,漁會正濱大樓,武昌街日式宿舍群,頂石閣砲台,基隆關稅務司官舍等古蹟. 於 www.tonyhuang39.com -

#57.2023新竹景點推薦,新竹絕非景點沙漠,看完這篇懶人包再說

逛北埔老街市集買買當地農產品與伴手禮,. 走進小巷弄間找尋文青咖啡店,. 老街還有古蹟慈天宮、姜阿新洋樓可以拍,. 搭配 ... 於 bunnyann.com -

#58.基隆嶼東北角3日| 山富旅遊

基隆 嶼2合一(2HR) 基隆嶼屬於基隆市中正區,位於台灣北方,距離基隆港約6 公里遠, ... 為日治時期基隆八景之一,稱為「杙峰聳翠」。 ... 歷史古蹟 山水名勝 自然生態. 於 www.travel4u.com.tw -

#59.第屆『美麗基隆』影片創作比賽簡章

將基隆名勝古蹟、觀光景點、自然景色、人文藝術等可以紀錄下來,藉此強化民眾對於公用. 頻道之媒體近用的認知與重視及提升基隆的觀光。 ▫ 創作主題. 於 www.beautiful-keelung.tw -

#60.歷史古蹟 - 基隆旅遊網

海港大樓(基隆港合同廳舍), 圖片共1 張. 海港大樓(基隆港合同廳舍) ; 竹堡遺址, 圖片共1 張. 竹堡遺址 ; 扶輪塔, 圖片共1 張. 扶輪塔 ; 築港殉職者紀念碑, 圖片共1 張. 於 tour.klcg.gov.tw -

#61.基隆市政府函

市朋友以基隆的地方人文藝術、名勝古蹟、自然景色、觀. 光景點、休閒旅遊、生活體驗、城市發展等作為拍攝素. 材,廣邀各界投稿參加。 二、本次比賽總獎金達新台幣48 ... 於 ws.ylc.edu.tw -

#62.聖約翰科技大學-訊息內容

基隆 市政府本年度為了持續宣導基隆觀光旅遊、在地文化特色、人文藝術及 ... 一、創作主題基隆的地方人文藝術、名勝古蹟、觀光景點、休閒旅遊、自然 ... 於 www.sju.edu.tw -

#63.來趟基隆中正區歷史古蹟小行旅獨家路線大公開!

① 台灣首個鋼筋水泥建造的日據時代古蹟《要塞司令部》. 走進要塞司令部防空洞 · ② 神祕絕美白色系洋樓《旭丘指揮所》松本虎太紀念館 · ③ 基隆市定古蹟「 ... 於 missmi.tw -

#64.基隆市議會106 年公務出國報告彙整表

底蘊,如行程中的張家界、九寨溝名勝古蹟,真令人嘆為觀止,更是人定勝 ... 展農業觀光為重心,來帶動基隆的繁榮,如何作整體之規劃,如交通建設、. 於 www.kmc.gov.tw -

#65.基隆北海岸- 来自维基导游的旅行指南

該砲臺現今已無軍事用途,但因為可俯瞰基隆港外港與一部分內港,因此成為觀光景點。另外也因具歷史人文價值,被列為國定古蹟。 海門天險將東、北兩個砲臺區建在較高的 ... 於 zh.wikivoyage.org -

#66.海天一色白米甕砲台來基隆看荷蘭城古蹟 - 華夏導報

來到基隆除了廟口小吃不可錯過之外,還有當地名勝古蹟也是不可錯過的精采去處之一。目前被列為三級古蹟的白米甕砲台,位於基隆港西邊,座落在海拔近70 ... 於 epaper.pccu.edu.tw -

#67.109年基隆市「美麗基隆」有線電視公用頻道推廣計畫之影片徵 ...

拍攝的手法不限,期盼將基隆名勝古蹟、觀光景點、自然景色、人文藝術等可以紀錄下來,藉此強化民眾對於公用頻道之媒體近用的認知與重視及提升基隆的觀光。 創作主題: 以「 ... 於 www.zhongli-hro.tycg.gov.tw -

#68.基隆市政府mini-Citytour之旅

年中參加基隆市政府推出500元有找的「mini- ... 遍遊基隆山海景觀和城市市區的名勝古蹟景. 點。 吳笑輝 ... 西岸行程是美食、砲台、古蹟之旅,在. 基隆火車站集合,再 ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#69.[基隆景點]白米甕砲台(荷蘭城)。百年古蹟。基隆港一覽無遺

[白米甕砲台]又稱荷蘭城,位在基隆港口西岸,建於清朝光緒年間為基隆市定的百年古蹟,來到[白米甕砲台] 這個絕佳位置可以欣賞到一望無際的海景和 ... 於 dramastory2019.com -

#70.港灣城市基隆市

港灣城市基隆市. 四年丁班 李宜彥. 簡報目錄. 一、地理位置、面積與人口概況. 二、市徽、市鳥、市樹、市花. 三、現任市長. 四、名勝古蹟. 五、特產或美食. 於 centos.dles.tyc.edu.tw -

#71.基隆市文化資產- 維基百科

名稱 種類 創建年代 公告日期 基隆市政府大樓 衙署 1932年 2003年1月20日 基隆築港殉職者紀念碑 碑碣 1930年 2003年1月20日 海港大樓 建築物類 1934年 2003年1月20日 於 zh.wikipedia.org -

#72.梵音繚繞的基隆中正公園 - 健行筆記

由基隆火車站步行至中正公園後, 還可順訪役政公園、三沙灣古蹟砲台等等風景名勝、砲台遺蹟, 基隆是個休閒健行的好去處. 於 hiking.biji.co -

#73.基隆中元祭《三》---異國靈情〈6-1〉 - 陳碧岩影像實記

位於基隆中正路的法國公墓係安葬西元一八八四年至一八八五年間清法戰爭 ... 大武崙砲台、白米甕砲台、淡水滬尾等戰場,現為基隆名勝古蹟,保存完整。 於 piyenchen.blogspot.com -

#74.被國境撕裂的人們:與那國台灣往來記 - 第 182 頁 - Google 圖書結果

... 琉球漁夫與本島人混合居住而形成的聚落,當地與基隆市內截然不同,自成一片天地。 ... 四年)由基隆市公所發行的《基隆市》中,「社寮島」被列入當地的名勝古蹟之一, ... 於 books.google.com.tw -

#75.【活動競賽】第四屆『美麗基隆』 影片/攝影創作比賽

第四屆 『美麗基隆』 影片/攝影 創作比賽 創作主題 以「A City Full of 」為主題,透過將設定「基隆」為場域,例如:基隆人文藝術、觀光景點、名勝古蹟、歷史文化等等 ... 於 mm100.chihlee.edu.tw -

#76.基隆港- 中正區- 基隆市 - 旅遊王TravelKing

TravelKing旅遊王為你詳細介紹基隆港,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通 ... 白米甕砲台、海門天險等,這些古蹟名勝可在白天時遨遊,夜晚則可以前往基隆廟口 ... 於 www.travelking.com.tw -

#77.基隆市第3屆「美麗基隆」影片徵選首獎12萬元、總獎金39萬6千

... 希望透過攝影的視角,將基隆的地方人文藝術、名勝古蹟、自然景色、 ... 基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示,今年比賽改成腳本企劃組及自 ... 於 news.ltn.com.tw -

#78.基隆五大炮台古蹟巡禮 - 茵茵weity的部落格- 痞客邦

目前這些砲台被列為國家古蹟的共有五處,都位於基隆港周遭,由西而東分別是大武崙砲台、白米甕砲台、獅球嶺砲台、二沙灣砲台(海門天險)、槓子寮砲台 ... 於 srj5557.pixnet.net -

#79.旅遊家綜合旅行社

城內名勝古蹟遍佈,林陰小街,曲徑幽深,廟宇,寶塔林立,護城河水清見魚游,碧波盪漾,煞是宜人。 +. 歐洲. 歐洲面積居世界第六,是世界人口第三的洲。 於 www.travelerts.com.tw -

#80.奠濟宮-得意堂藝宣文化協會十組-基隆廟口| Keelung - Facebook

奠濟宮-得意堂藝宣文化協會十組-基隆廟口, 基隆市。 ... 在基隆,提到「廟口」,指的就是「奠濟宮廟門口」 ... 粉絲專頁 · 地標和名勝古蹟. 於 zh-tw.facebook.com -

#81.臺灣文獻季刊

編號 卷名 作者 出版年月 1351 臺灣文獻季刊33卷3期 林衡道文、廖財聰圖 民國071年09月 1352 臺灣文獻季刊33卷3期 林衡道文、廖財聰圖 民國071年09月 1353 臺灣文獻季刊33卷3期 林衡道文、陳文達圖 民國071年09月 於 www.th.gov.tw -

#82.基隆這樣玩!10大基隆景點推薦|阿拉寶灣連CNN都讚美

基隆 的熱門景點除了忘憂谷和正濱威尼斯漁港,其實還有很多超美超好拍的絕美 ... 砲擊受損,在去年修復之後開放讓民眾參觀,是基隆市市定的名勝古蹟。 於 www.beauty321.com -

#83.T88基隆觀光巴士|玩遍基隆山海城港11個熱門景點 - 銀髮一起玩

發表日期 : 9 12 月, 2021. 基隆市親山又環水,不只名勝古蹟多,更有千變萬化的著名景觀,無論是爬山、玩水或 ... 於 egoldenyears.com -

#84.【夏季特惠選】四國星發現.炙燒鰹魚體驗.絕景黑潮鐵道.雲 ...

歷史古蹟. 行程說明 ... ☆【桂濱公園】桂濱是高知縣具代表性的風景名勝之一,位在高知市浦戶灣口的桂濱海灘,有著美麗月牙般的弓形海灘,能一望美麗太平洋美景,是 ... 於 tour.startravel.com.tw -

#85.尋人啟事Missing You - 基隆中正公園及文化中心人文記憶特展

位於基隆港東側山丘上的中正公園,以及座落在基隆港邊的文化中心,對大部分的基隆人而言是十分熟悉的生活場域。公園內的歷史古蹟、宗教名勝、運動休閒設施、遊戲場, ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#86.基隆二首之二 - 愛詩網

本詩著眼於基隆當地的景觀與名勝,舉凡社寮島、仙洞巖、砲臺群,無不入詩,而尾 ... 洞壁上留有模糊的荷蘭文字,乃基隆八景中有名的「社寮銀瀾」,為基隆古蹟之一。 於 ipoem.nmtl.gov.tw -

#87.尋人啟事Missing You 】基隆中正公園及文化中心人文記憶特展

位於基隆港東側山丘上的中正公園,以及座落在基隆港邊的文化中心,對大部分的基隆人而言是十分熟悉的生活場域。公園內的歷史古蹟、宗教名勝、運動休閒設施、遊戲場, ... 於 artemperor.tw -

#88.張之豪/基隆青年陣線 - 世界公民島

「許梓桑古厝」,一個雜草叢生、垃圾堆積、被人遺忘的古蹟,由一群返鄉的年輕上班族,一 ... 接軌國際,把名勝古蹟、地方知識、文史民俗,透過英文導覽,向國際發聲。 於 www.wisland.org -

#89.基隆市- 「汽車駕駛人參加執業登記前分區測驗地理環境」試卷

基隆名勝 「暖東峽谷」位於暖暖區暖暖街。 ... 基隆名勝「大武崙砲臺」臨近安樂區情人湖上方。 ... 請問下列古蹟不位於新莊路上(1)廣福宮(2)文昌祠(3)慈祐宮。 於 www-ws.gov.taipei -

#90.基隆好市多

台湾自由行,想基隆市景点玩乐:在Tripadvisor上查看台湾基隆市景点玩乐 ... 名胜古迹: 风景优美和有古代遗迹的著名地方基隆信二立體停車場共有個 ... 於 actiphypsy.fr -

#91.文化資產導覽地圖

本網站所有資料僅供參考用途,不得作為任何形式證明或主張. 搜尋. 搜尋類別:. 全部 古蹟 歷史建築 紀念建築 聚落建築群 考古遺址 古物 史蹟 文化景觀. 搜尋條件: 於 nav.boch.gov.tw -

#92.基隆市~仁愛區-獅球嶺步道(劉銘傳隧道)|農村特色、推薦玩法

獅球嶺是基隆最內陸的防線位置,也是昔日與台北往來的交通必經之路。 ... 上山步道,已列為基隆第三級古蹟的獅球嶺砲台,除了是尋訪古蹟的名勝地點, ... 於 parking.contact -

#93.58:本市No.1最多古碑文的名勝古蹟-仙洞巖 - 愛哭の黑熊

愛哭選單 ... 「仙洞巖」位於基隆市港口西北側的山崖下,為一處天然海蝕洞,幾萬年前這裡的山崖經過海水長年衝擊侵蝕,才形成了今天奇異的洞穴景觀,相傳曾 ... 於 icry.tw -

#94.中市推動雙語教育達218校佔全市國中小近7成 - 指傳媒

蔣局長也說,教育局正在研發台中市特色雙語教材,以台中的文化、產業、美食、名勝、古蹟為主題編製本地雙語教材《臺中學.雙語》,引導學生認識家鄉、 ... 於 www.fingermedia.tw -

#95.基隆市的名勝古蹟 - Google Sites

基隆 市的名勝古蹟 ... 位置:基隆巿安樂區大武崙段內寮小段四七七之四地號。 ... 大武崙砲台的初創年代雖然無法直接考證,但毫無疑問,它仍然具有相當高的歷史價值,在二次世界 ... 於 sites.google.com -

#96.20150621基隆。古蹟巡禮~大武崙砲台 - 塗鴉記事。語中天堂

大武崙山位於基隆西北方,是外木山漁港南邊的丘陵,也就是在基隆名勝-情人湖的上方,. 大武崙砲台佔地規模頗大,保存尚完整,砲台區位於大武崙山巔,. 於 changbonnie.pixnet.net -

#97.屏東小琉球TOP10景點!夏天就要見到這抹藍!潛入碧青色的 ...

網友Ku Sam的心得:美人洞不僅是一處景色幽美之名勝,亦是一處啟人遐思之古蹟。據傳:「明萬曆年間,蘇州有一佳麗,豐肌膚,美姿容,秀髮披肩,眉黛含 ... 於 travel.yam.com -

#98.基隆市我附近的文化名胜古迹- 24小时- Nicelocal.tw

基隆 市的文化名胜古迹- 24小时- 在Nicelocal.tw 上获取电话号码、联系地址、营业时间、评分、评价、照片和更多信息. 於 nicelocal.tw -

#99.用戰爭認識的城市,走訪基隆砲台古蹟之旅 - 微笑台灣

大武崙砲台、海門天險、白米甕砲台、槓子寮砲台,獅球嶺砲台、民族英雄墓、法國公墓,幾處戰爭歷史遺跡,是深入了解基隆歷史、海防變遷、基隆地理形勢 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw