圓山砥石的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張森林寫的 砥礪前行:新加坡作家協會的發展之路(簡體書) 和趙淑敏,石文珊,李秀臻的 情與美的絃音:紐約華文作家協會文集都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八方 和秀威資訊所出版 。

國立成功大學 歷史學系 陳玉女所指導 黃浩庭的 十七世紀東亞瓷器紋樣流通研究—以景德鎮和有田瓷器為例— (2021),提出圓山砥石關鍵因素是什麼,來自於十七世紀、景德鎮瓷器、有田瓷器、中國視覺風格、日本視覺風格。

而第二篇論文華梵大學 東方人文思想研究所 陳娟珠所指導 黃麗娟的 臨濟護國禪寺的歷史發展與圖像初探 (2014),提出因為有 臨濟護國禪寺、臨濟宗的重點而找出了 圓山砥石的解答。

砥礪前行:新加坡作家協會的發展之路(簡體書)

為了解決圓山砥石 的問題,作者張森林 這樣論述:

2018年,新加坡作家協會獲頒第二屆新加坡華族文化貢獻獎(團體組)。作協的得獎可以從兩個層面來考察,一是作協所組織的活動與外部的社會脈絡的相互聯繫,例如配合新加坡的雙文化國策、對建國文學號召的響應、致力於亞細安協作活動、新加坡與中國建交所帶來的機遇等等;一是作協內部的創會宗旨、協會結構、理事會成員與活動方向。 作者將成立于1970年的作協過去50年來的發展之路分為四個時期:草創期(1970年至1975年)、奠基期(1976年至1986年)、發展期(1987年至2015年)、轉型期(2016年至2020年)。從上述內外兩個層面出發,結合作協的發展之路,梳理作協對新加坡華族文化所做

的貢獻,探討其半個世紀以來砥礪前行的因素。 本書由八方文化創作室與新躍社科大學(SUSS)新躍中華學術中心聯合出版,是"華商華社研究"系列叢書的第二冊。

十七世紀東亞瓷器紋樣流通研究—以景德鎮和有田瓷器為例—

為了解決圓山砥石 的問題,作者黃浩庭 這樣論述:

過去陶瓷史學者大多將焦點關注在景德鎮窯和有田窯外銷瓷的發展狀態,咸少討論十七世紀中日兩國瓷器紋樣如何受到自身國內消費市場影響,進而形成紋樣風格的差異。中日瓷器消費者審美觀差異極大,紋樣發展的模式也極為不同,本論文以景德鎮瓷器和有田瓷器為研究對象,聚焦於紋樣這一特殊的圖繪材料,運用風格分析的研究方法,比較十七世紀中國和日本各自面對內銷市場時所建構的視覺文化,提出「景德鎮模式」和「有田模式」兩種瓷器紋樣發展的途徑。一方面兼顧兩地文化主體性,而非片面的影響論,將有助於反省中日文化交流的互動關係;一方面放在東亞海洋貿易的背景下,思考異文化相互碰撞之際,如何回應各自政治經濟條件,從而形塑出具有在地色彩

的紋樣風格。日用瓷器不同於以賞鑒為主要趣味的藝術品,還身兼日常生活所需實用器具的功能,因此分析紋樣風格的時候,也必須考慮到使用者的器用習慣。明代御器廠從萬曆三十六年(1608)輟燒後,直至康熙十九年(1680)才又開始派遣官員「駐廠監督」,使得十七世紀景德鎮窯業以民間窯場為主體,並因應消費客群的不同,而出現不同的紋樣風格。然而,十七世紀的中國卻極少有關消費者如何選用瓷器紋樣的文字史料,只有一部分景德鎮瓷器上書寫的款識和供養款,成為理解紋樣背後消費者身份和器用需求的重要依據。本論文第二、三章從兩種圖繪路徑探討景德鎮瓷器紋樣所形塑的視覺文化,一是延續代表官窯傳統青花瓷風格的供養款供奉瓷紋樣;二是深

受江南商品市場中的藝術品定式圖繪所影響的轉變期瓷器(Transitional period)紋樣。此兩種風格的發展,並不受明清鼎革戰亂的影響,皆有其相承的傳統,但是整體時代風格,仍以轉變期瓷器樣式為主流。景德鎮瓷器不僅是中國國內重要的瓷器商品,同時也因應十七世紀前期的日本消費者需求,製作大量符合日本市場所喜愛的輸日瓷樣式,因此其紋樣題材和圖繪樣式往往被轉換成一種文化符號,長期在中日兩國之間流通與衍變。本論文第四、五章以日本有田窯為例,其創立期(1610-1650)階段受景德鎮影響,採用朝鮮製瓷技術,藉以摹繪畫景德鎮輸日瓷樣式,生產具備「和樣中的唐樣」風格的內銷瓷商品。當景德鎮受到明末戰亂及清初

嚴格的海禁政策影響,外銷產量銳減之際,促使有田窯再進入發展期(1650-1670)和完成期(1670-1690)階段,獲得了獨立發展的契機。將過去流行於日本市場的景德鎮輸日瓷樣式轉化成在地樣式,同時因應日本消費者的審美意識,形塑出以日本視覺文化為主體的和樣風格。比較景德鎮與有田兩地瓷器紋樣風格的發展模式,有助於擺脫常見的「中國風格影響日本」的片面影響論,這往往忽略了有田瓷器紋樣發展過程中的文化主動權。在面對十七世紀中日文化交流時,必須正視日本文化主體性的選擇權,才有可能理解有田瓷器與景德鎮瓷器紋樣中截然不同的視覺風格,從而觀照更多元的互動關係。

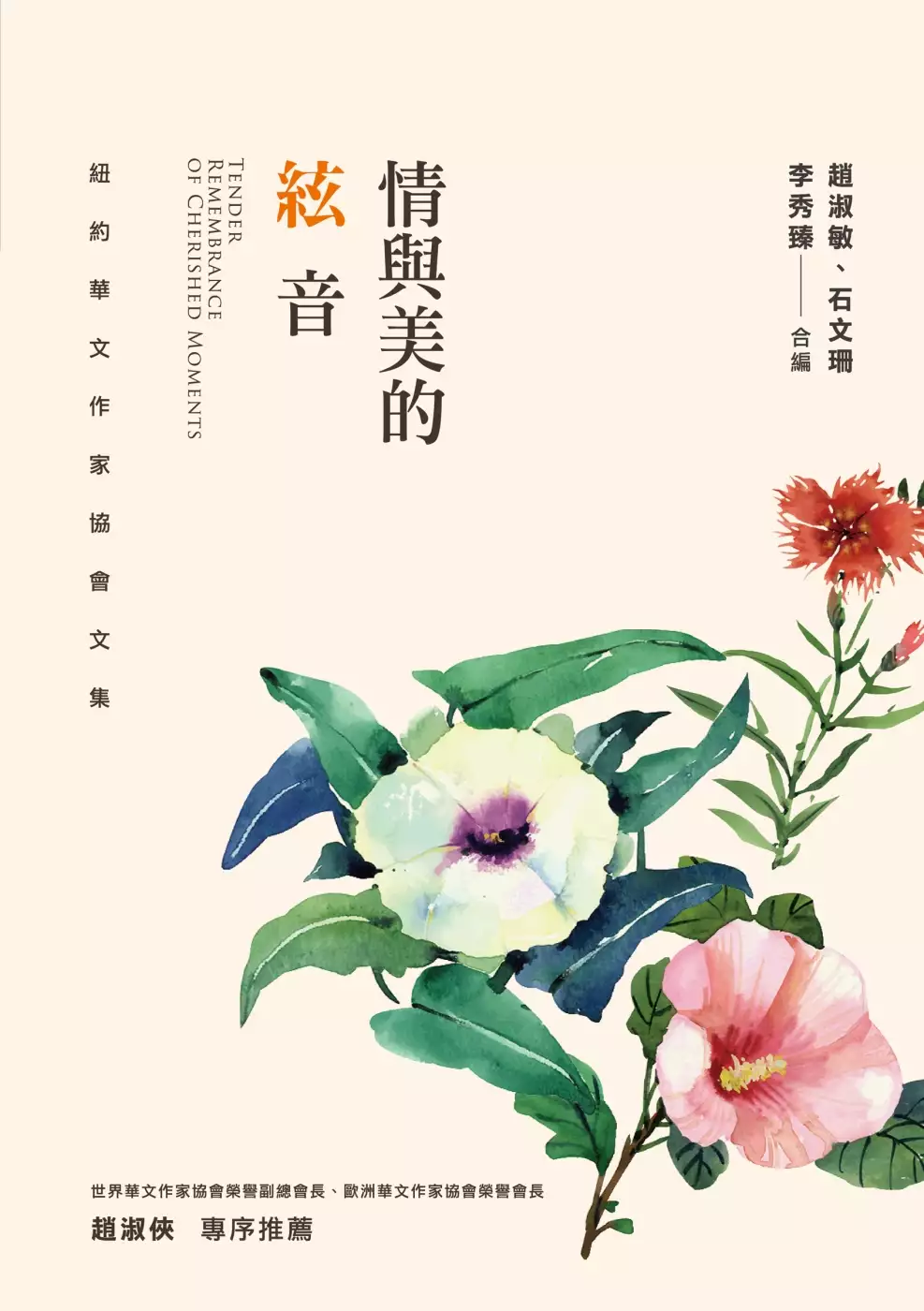

情與美的絃音:紐約華文作家協會文集

為了解決圓山砥石 的問題,作者趙淑敏,石文珊,李秀臻 這樣論述:

Tender Remembrance of Cherished Moments 他們移民海外,扎根「大蘋果」; 他們先後加入「紐約華文作家協會」,賞析文學,相聚相攜,走過移民歲月的歡欣與艱苦; 他們詠「情」談「美」,寫出對生命的洞察、深思與禮讚。 收錄紐約華文作家協會47位作家共55篇散文,並細品「儁思」、「讀美」、「芳香」、「追望」、「縈懷」和「樂活」等六輯,題材多元,情美相映,弦音錚鏦。本書作家以身處紐約的特殊視角,以筆耕者敏銳的描述,觸發各地讀者品味文字深處的人性風景。這部文集也獻給五四新文學運動百年紀念,並祝賀1991年,28年前的五四文藝節

,「北美洲華文作家協會」及附屬的「紐約華文作家協會」的正式成立。 本書特色 1.收錄紐約華文作家協會47位作家共55篇散文,題材多元,詠情談美,寫出對生命的洞察、深思與禮讚。 2.世界華文作家協會榮譽副總會長、歐洲華文作家協會榮譽會長──趙淑俠,專序推薦。 名人推薦 世界華文作家協會榮譽副總會長、歐洲華文作家協會榮譽會長 趙淑俠 專序推薦

臨濟護國禪寺的歷史發展與圖像初探

為了解決圓山砥石 的問題,作者黃麗娟 這樣論述:

本文探究臨濟護國禪寺的歷史發展與寺內圖像。採用文獻研究、實際觀察、調查研究法等,結果發現臨濟護國禪寺與日本有極大的淵源,包括法脈、寺院建築、石雕佛像等。「臨濟護國禪寺」是台灣日治時期建築,隸屬臨濟宗妙心寺派的日僧梅山玄秀大和尚,受到當時台灣第四任總督兒玉源太郎的邀請來台佈教,因空間不足,遂擴大規模建造的。日本臨濟宗妙心寺派的源流是日僧明庵榮西兩次入宋帶回的臨濟宗黃龍派,因受到鐮倉幕府的支持和保護,在關東開始弘法,開創的了日本禪宗臨濟宗派。到了江戶時期臨濟宗衍生出14派,包括妙心寺派在內。且這14派全都屬於妙心寺開山法師關山慧玄(1277~1360)的法脈,現代日本的禪,也都源於此流派。所以中

國禪宗傳到日本分出許多支派,其中的妙心寺派在日治時期來到了台灣,但隨著台灣光復後,日僧回國,臨濟護國禪寺由台灣人本圓法師接管,為第十一任住持,繼續傳承,之後經過數位住持管理,現任住持為真光長老。「臨濟護國禪寺」的日式建築,承襲日本伽藍的仿宋式禪寺格局,民國87年(1998)被列為臺北市市定古蹟。目前,寺內除了大雄寶殿和舊山門鐘樓還保存完整,其他建物都已改為鋼筋水泥建物。「臨濟護國禪寺」所具有的歷史的意義,除了建築本身、宗脈的傳承外,寺前的大砥石及寺後開山始祖墓、石雕佛像、石佛等具歷史文物價值,尤其是「台北新四國八十八所靈場」的石佛。