國立 藝術大學 前身的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林良,管家琪,陳木城,黃女娥,張劍鳴,馬景賢,蔡惠光,陳昇群,林良寫的 孩子的第一套節日故事讀本(二版) 和蔡淇華的 【蔡淇華青春原力套書】青春微素養+青春動力學(限量藏書票版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立台北藝術大學_中文百科全書 - Pinterest也說明:Oct 15, 2020 - 其前身為國立藝術學院(簡稱國藝;英文:National Institute of the Arts,NIA),為台灣首間以高等藝術教育專業發展之大學。

這兩本書分別來自國語日報 和親子天下所出版 。

國立中山大學 社會學系研究所 王梅香所指導 楊鎔瑜的 藝術浸入社區?以嘉義新岑社區為例 (2021),提出國立 藝術大學 前身關鍵因素是什麼,來自於參與式藝術、共融藝術、藝術工具化、高齡共融、通過儀式。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 管絃與擊樂研究所 劉姝嫥教授所指導 蔡馥伃的 蔡馥伃碩士學位獨奏會與畢業音樂會 (2021),提出因為有 巴哈、貝多芬、拉赫曼尼諾夫、蕭斯塔高維奇、葛利格、柴可夫斯基、舒伯特的重點而找出了 國立 藝術大學 前身的解答。

最後網站藝術大學 | Dcard則補充:與藝術大學有關的話題. ... 查了一下維基,似乎是Parsons 在法國的前身? ... 國立台灣藝術大學廣播電視學系劉同學,你的學生證掉在711景鑫門市與隔壁社區長廊之間的 ...

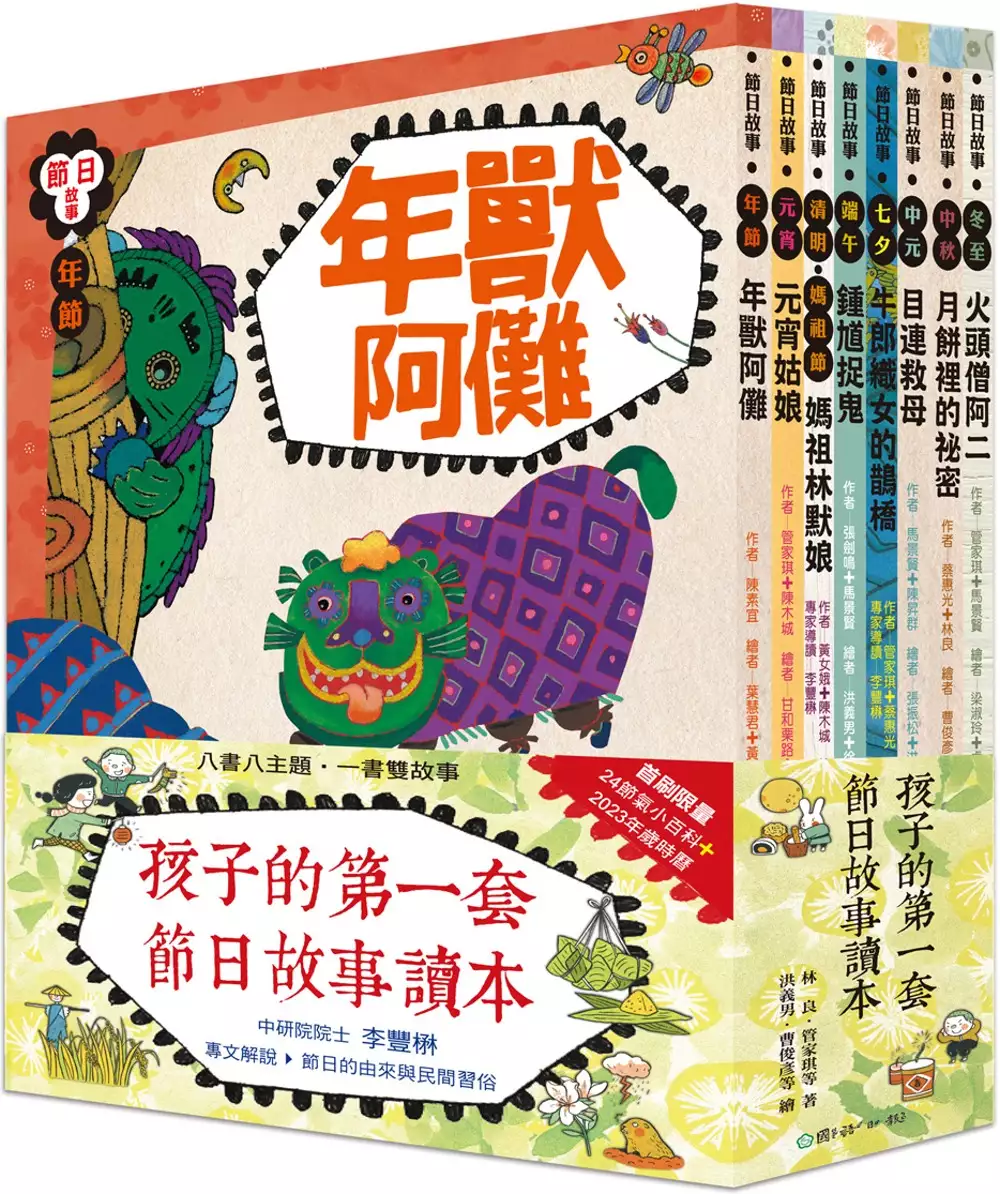

孩子的第一套節日故事讀本(二版)

為了解決國立 藝術大學 前身 的問題,作者林良,管家琪,陳木城,黃女娥,張劍鳴,馬景賢,蔡惠光,陳昇群,林良 這樣論述:

節日故事1:年節《年獸阿儺》 1.〈年獸阿儺〉 劈哩啪啦,鞭炮響,過年了! 傳說中,「年」是愛吃人的怪獸。穿紅衣、放鞭炮,是為了嚇跑可怕的年獸。其實,年獸和人類之間,有個天大的誤會…… 2.〈將軍站門〉 過年時,在門前貼上新的門神畫像,據說可以護佑一家平安。門神叫做什麼名字?為什麼長得那個樣?這個典故,和一個夜夜做噩夢的皇帝有關…… 節日故事2:元宵《元宵姑娘》 1.〈元宵姑娘〉 你知道最早的「元宵」不是指湯圓,而是漢朝一個小宮女的名字嗎?傳說元宵姑娘做的湯圓特別好吃,卻因為思念家人,總是邊做邊掉眼淚。聰明的大臣東方朔,想出了一個妙計…… 2.〈天

燈照平安〉 從前年關快到時,山賊總會趁著家家戶戶忙著採辦年貨,出來打家劫舍,村民們為此苦惱不已。所幸,長老找到了傳說中的山洞,並巧妙的化解了災禍…… 節日故事3:清明《媽祖林默娘》 1.〈媽祖林默娘〉 小小臺灣,就有五百多座媽祖廟,媽祖生日更是每年的重要慶典。傳說,媽祖出生時就跟別的小孩不一樣:一直到滿月都沒有哭過,所以取名「默娘」;十三歲時已經精通法術、醫術,還會預測天氣…… 2.〈寒食與清明〉 寒食節是清明節的前身,同樣都有「慎終追遠」的意義。每逢寒食節,家家戶戶一個月內不能生火燒煮食物,只能吃冷食。這樣的習俗是怎麼來的? 節日故事4:端午《鍾馗捉鬼》

1.〈鍾馗捉鬼〉 鍾馗因為長相凶惡,受封為「驅魔大神」,鬼怪見了他都害怕。唯獨山中惡鬼「厚臉皮大王」,仗著自己一張厚臉,天不怕地不怕──鍾馗會用什麼妙計收服他呢? 2.〈白蛇傳奇〉 白蛇化成了人形,嫁給心愛的許仙。夫妻倆過著平靜的日子,直到端午節這天,白蛇喝多了雄黃酒,一不小心…… 節日故事5:七夕《牛郎織女的鵲橋》 1.〈牛郎織女〉 牛郎織女是夜空中閃爍的星星,也是中國最美麗的愛情故事。傳說中,孤兒牛郎得到神牛的幫助,娶了玉帝的女兒──織女為妻。夫妻倆原本快樂的住在天宮裡,卻因為貪戀玩樂而荒廢工作。震怒的玉帝只好…… 2.〈巧姑娘的鵲橋〉 巧姑娘遺傳了父親的

好手藝,對針線活兒特別有天賦。「乞巧」那天,她展示了費時一年才完成的鵲橋圖。這幅精巧的鵲橋圖,發揮神奇的力量,實現了巧姑娘的心願……… 節日故事6:中元《目連救母》 1.〈目連救母〉 你知道中元節除了祭拜「好兄弟」,也是提醒我們「盡孝道」的節日嗎?佛門弟子目連用「神通眼」找到正在地獄受苦的母親,老法師指點目連,要救母親,只有一個方法…… 2.〈小鎮的搶孤手〉 搶孤到底在搶什麼?為什麼要在鬼月結束前舉行呢?小鎮男孩樹仔代表家族參加「搶孤」活動,好不容易搶得獎品,不料卻引起了家族紛爭…… 節日故事7:中秋《月餅裡的祕密》 1.〈月餅裡的祕密〉 中秋節月餅,竟然成

為漢人打倒韃子的祕密武器?「吃月餅可以避邪,如果覺得好吃就照著做。」收到月餅的人都得到這樣的口信。這代表什麼意思呢? 2.〈吳剛砍桂樹〉 年輕聰明的吳剛,學什麼都沒有耐心,最後決定學作神仙,逍遙自在。神仙師父要吳剛先把月亮上的桂樹砍倒,才有資格成仙,但桂樹竟然…… 節日故事8:冬至《火頭僧阿二》 1.〈火頭僧阿二〉 臘八就是農曆的十二月初八,這天要吃「臘八粥」,並從這天起,陸續開始準備年節用品。臘八粥就是「什麼都有的粥」,最早是一個憨厚的小和尚發明的…… 2.〈糯米山果子〉 相傳冬至吃湯圓的典故,來自於古時候的一個狀元郎。元元從小和母親相依為命,長大後母子倆卻因為

誤會而分開。元元用糯米做成山果子,黏在滿山的樹上,企盼找回母親…… 本書特色 ★多位資深兒童文學作家X插畫家,為孩子聯手量身打造最好看的故事集! ★八書八主題,一書雙故事,融合奇幻、童趣、寫實、溫馨風格,讓孩子更易親近節俗文化。給孩子最有生活感的節日故事讀本! ★完整收錄八大傳統經典節日──年節、元宵、清明、端午、七夕、中元、中秋、冬至,過節日的時候看故事,孩子更有感覺! ★中研院人文及社會科學組院士李豐楙教授專文解說,節日的由來與有趣的傳統節日的由來、習俗與禁忌等,把特殊的節慶日子變得更有味! ★首刷套書限量加贈 「二十四節氣小百科」與「2023年歲時曆」,以

生動幽默的插圖及淺顯易懂的文字解說「二十四節氣」,帶領讀者認識24節氣的由來、相關飲食及俗諺,傳承老祖宗的智慧,豐富孩子對四季節氣的感受,讓孩子對「生活」更有感! *有注音

國立 藝術大學 前身進入發燒排行的影片

創作理念:

我們會受傷,但堅強的人們還是能夠重拾碎片再度「拼回來」,如同花蓮並不會因為一場大地震而被擊倒,因為挫折,我們反能更加堅強茁壯。

創作背景:

2018年2月6日大地震造成花蓮嚴重災情,有感於災後地方石材產業受損嚴重,由在地圖文創作者Duncan發起,結合精通石雕技藝的三位藝術家,希冀藉由各自所長,利用具在地文化價值之素材共同創作一象徵重振精神的公共藝術作品,籌備期間惠納地方人士捐贈與各級單位之支持,本作品才能完整呈現於大眾面前。作品以破損石材堆疊後進行雕刻創作,並選址於此,即前身為舊監獄遺跡的自由廣場。而平日於自強外役監獄教授石雕技藝的藝術家們,亦盼於本古蹟場域傳達“拼回自己的人生”之正面附加喻意。

石材災損品提供:嘉太企業有限公司、國合大理石工廠有限公司、優寶石材有限公司

特別感謝:花蓮縣政府文化局、花蓮縣花蓮市公所、當肯迪賽有限公司、台灣區石礦製品工業同業公會、財團法人石材暨資源產業研究發展中心、艾朵國際股份有限公司、謝偉士建築師事務所、群策工程顧問股份有限公司、國立東華大學語傳系、指間音像設計整合有限公司、政雄建築工程、上鴻企業社、長雄機械工程行、泰鵬工程行、摩爾形象整合事務所、不只是行銷有限公司

Creative intent:

People get hurt, but the strong ones pick up the pieces and put them back together again. Similarly, Hualien will not be defeated by an earthquake, because setbacks make us stronger.

Creative background:

On February 6, 2018, Hualien was devastated by a massive earthquake. Seeing that Hualien’s stone industry suffered major loss, a local illustrator proposed building a public art display out of local materials. With the help of three master sculptors, donations from the public, and the support of the local government, the piece was finally completed and unveiled. Rocks broken in the earthquake were stacked and sculpted, and the sculpture was erected at Freedom Square on the grounds of Hualien’s former prison. The sculptors, who teach sculpting to inmates at Ziciang Minimum-Security Prison, also hope that erecting the sculpture at this historic site conveys the positive meaning of “putting one’s life back together.”

藝術浸入社區?以嘉義新岑社區為例

為了解決國立 藝術大學 前身 的問題,作者楊鎔瑜 這樣論述:

本研究探討參與式藝術形式如何進入台灣的小漁村——嘉義新岑社區?在主提問之下,分成幾個層次來探討這個問題。首先,從結構面探討,形塑新岑社區參與式藝術計畫的背後動力為何?其次,檢視當代藝術與臺灣在地元素如何共融?最後反思藝術「介入」之後的效應以及延續性,行動者如何理解自己的展演?本研究透過參與式觀察法、半結構式訪談,獲得一些初步的觀察:首先,形塑這樣的參與式藝術計畫主要有三個組成的成分,包含提供資金和整個活動推動的立賢基金會、在地關懷的藝術家團隊以及相當重視展現成果的社區居民。其次,藝術團隊透過階段性、策略性的讓藝術和日常生活結合起來的經營方法,達到藝術與在地元素共融。藝術團隊透過在創作過程中「

排除技術要求」,轉而注重「交流」、「賦權」,長期的關係維繫,如同Victor Turner的通過儀式達到一個閾值,關係建立之後,藝術家就可以開始要求美學。最後,藝術家與在地居民交流,培養參與演出居民的專注度和自信心,使居民成為表演者。在舞作當中融入在地的元素,舞作「立基於世界又同時脫離世界」,雞筅不再是驅趕家禽和水鳥的工具,成為營造儀式感,敬天敬大地的道具。藝術家也因為美感、在地的獨特性和尊重參與者受到一定的肯定。總而論之,基金會、藝術家和居民所形成的協作團隊,挖掘並有意識的感知小漁村的日常,以當代藝術形式展演臺灣地方內容,透過使居民成為表演者,進一步將這些日常生活視覺化、美學化。

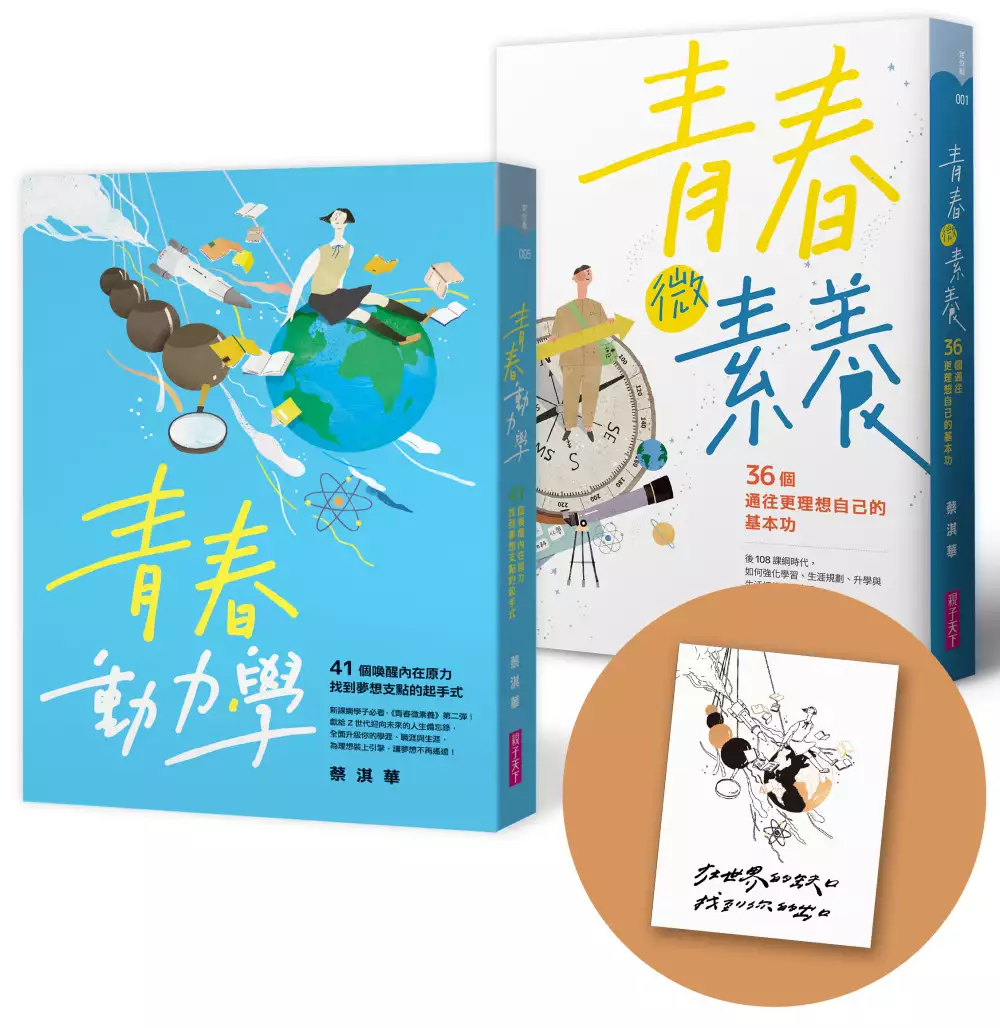

【蔡淇華青春原力套書】青春微素養+青春動力學(限量藏書票版)

為了解決國立 藝術大學 前身 的問題,作者蔡淇華 這樣論述:

推薦收藏★絕對限量 青春引路人 蔡淇華X藝術創作者 今晚我是手 <熱銷雙書+絕美燙金藏書票>套組,陪你勇敢追夢! 《青春微素養》 108課綱時代來臨, 面對未來挑戰的素養力,你準備好了嗎? 從讀書計劃、自傳到面試,從社團活動到社會參與, 從學習動力到處世態度, 第一本全方位幫助你學習、生活與成長的解答之書。 找到夢想的邏輯,讓努力更加精準, 從現在起,擁有自主學習力,提前布局你的人生。 曾獲師鐸獎肯定與多項文學獎的淇華老師, 執教三十多年,帶領學生寫作、專題研究及社會參與, 整理多年陪伴孩子的經驗, 淬鍊出36個微心法,以工具

、方法、動力及態度四大面向出發, 為年輕學子指引思考與前進的方向。 這些場景,也許你感到熟悉: ‧「108課綱上路後,考試及評分標準改變,不再是我熟悉的方法了,我該怎麼辦?」 →面對新挑戰,要有新方法,淇華老師整理與升學考試相關的要訣,迅速抓住評審眼球。 ‧「擔心他人對我的看法」、「害怕自己沒有足夠的才能」、「憂鬱被人拒絕」? →也許,我們不只要有「成功學」,更要有溫柔接納不如意的「失敗學」。 ‧「好不容易取得學校或實習的面試機會,該如何在面試後脫穎而出?」 →往內心與經驗探尋,例如說出讓你兩眼發光的內在動機,說出感動你的故事!提早做「職業試探」

,透過參與社團、打工、專題等機會,找到心中嚮往的一生志業。 ‧「為社團企劃活動,卻不曉得該怎樣寫企劃案?」「活動流程表該如何安排?」 →企劃書分成兩大塊,活動目的與活動說明,要讓人一目了然這個活動要達到什麼目的及程度。 《青春動力學》 新課綱學子必看,《青春微素養》第二彈! 41道原力覺醒元氣帖,獻給青少年邁向未來的人生備忘錄, 全面升級你的學涯、職涯、生涯,為你的夢想開外掛! 在人人都可以是自媒體的時代,你知道「網紅力」也可以是「學習歷程檔案」的一環嗎? 在疫情影響全世界,線上上課成為學校日常,你擁有「遠距力」的六個自學好習慣嗎? 如何培養「溝

通力」可以面面俱到? 如何從小細節擦亮自己「品牌力」? 如何借鏡艾森豪法則,推升並實現「夢想力」?⋯⋯ 台中市惠文高中圖書館主人,青少年的生命導師蔡淇華主任, 沒有光鮮亮麗的學歷加持,大學畢業後曾在工廠、商業界歷練, 從社會走進校園的淇華老師,早已在他的課堂與社團中,落實了跨域素養學習, 累積三十餘年教學現場的體悟與經驗,具體回應大環境不斷拋出的各種挑戰, 繼《青春微素養:36個通往更理想自己的基本功》引發廣大迴響後, 再次歸納出鼓舞人心的41道內在原力, 邀請青年學子再次盤點自身基本功, 為理想裝上引擎,讓夢想不再遙遠! 喚醒內在原力

,找到夢想支點 面對愈趨激烈的全球化競爭,21世紀最需要的就是有「具備系統觀」與「掌握關鍵節點」的人。 身處以素養為導向的教學新浪潮, 其實淇華老師早在二十年前,就開始帶著學生進行社會參與, 十餘年就透過校刊,模擬聯合國等社團,陪伴學生踏入探究實作的世界, 引導青年學子跳出成績的單一視角, 以生活情境為圓周,終身學習為圓心, 一步步落實「自主行動、溝通互動、社會參與」為核心素養的課綱藍圖。 透過淇華老師一篇又一篇寓意深遠的故事, 我們看到在他不怕說真話的循循善誘下,年輕世代如何長出原力,發揮潛力, 回扣新課綱自發、互動,共好的原點核心。 讓

本書成為青年學子盤點自身能力,朝夢想勇敢前行的最佳陪伴之書! 各界好評 胡中中(高雄中學教官/學思達核心教師) 許皓宜(心理師/國立台北藝術大學副教授) 黃兆徽(華視新聞部經理/華視新聞雜誌主持人/台大新聞所兼任助理教授) 曾明騰(台中市立龍津高中教師/Super教師) 彭菊仙(親子教養專家) 葉丙成(無界塾創辦人/台大教授) 劉桂光(台北市立復興高中校長) 林怡辰(彰化縣二林鎮原斗國民小學教師) 黃國珍(品學堂創辦人) 愛瑞克(《內在原力》作者、TMBA共同創辦人) 陳清圳(雲林縣立樟湖生態國民中小學校長) 宋怡慧(新北市丹鳳高中圖書館

主任)

蔡馥伃碩士學位獨奏會與畢業音樂會

為了解決國立 藝術大學 前身 的問題,作者蔡馥伃 這樣論述:

碩士學位獨奏會曲目規劃理念 在這場音樂會中,除了柴可夫斯基隨想曲,作品62號以外,貝多芬F大調第二號浪漫曲,作品50、巴赫大提琴無伴奏第六號組曲和舒伯特a小調琶音琴奏鳴曲原來都不是為四絃大提琴所創作。 音樂會一開頭的巴赫大提琴無伴奏第六號組曲,原先是為高音大提琴(Violoncello da spalla)所寫作,這項樂器是一個比現代大提琴還小型,需要靠背袋支撐在脖子上似小提琴姿勢拉奏的樂器,巴赫充分的利用了此樂器的魅力,無論在音域上或是和聲上都有所突破。 下一首的柴可夫斯基大提琴隨想曲,作品62則是這場音樂會中唯獨一首為四弦大提琴所寫作的作品,在樂曲的寫作上,不論是弦律樂

段或是音群樂段,作曲家都將大提琴的特性展現的十分到位。 下半場以貝多芬F大調浪漫曲,作品50做為開場,此曲本是為小提琴寫作的一首曲目,樂曲改編給大提琴演奏後,厚實低音也能演奏出有別於小提琴的風格。 而最後一首樂曲:舒伯特a小調琶音琴奏鳴曲,最初也不是為為四弦大提琴所做,演奏此曲目的原身樂器名為琶音琴,可視為大提琴的前身之一,一共有六條絃,換把位也相對比四絃大提琴來得容易,拉奏姿勢與大提琴相似,音色卻有別於四絃大提琴,在此曲當中可以聽到溫暖的琶音琴詮釋。碩士學位畢業音樂會曲目規劃理念 20世紀初,俄國革命爆發,對當時的音樂家來說創作環境十分艱難,生活受到無數的動盪和衝擊,因此也

反映在其作品中,當時若採無調性創作手法的音樂家都極有可能被列入危險分子名單中。這次音樂會上半場所要演奏的兩首作品,其作曲家們當時都正處於俄國革命的年代,樂曲中能聽見當時他們對社會政局的無奈;創作因備受限制而將情緒隱藏在寫作中。 第一首拉赫曼尼諾夫的作品中,便可聽見他將當時抑鬱的心境刻劃在樂曲中,而蕭斯塔高維奇的奏鳴曲第二、三樂章亦能聽到如死寂的場景、憂傷的旋律,更能在第四樂章聽見作曲家以隱喻手法諷刺當局,藉此表達內心不滿。 下半場演奏的曲目為葛利格之作品,身為國民樂派代表作曲家之一,他更有挪威愛國作曲家之美稱,在他的作品中隨處都能聽見在地民族的音樂風格,也善用音樂描繪當地美景。

本場音樂會的作曲家皆生逢於十九、二十世紀,於寫作備受限制的時代,在他們的音樂中,交雜著當代的風格與作曲家個人情感刻畫,並期望能將當時所感受的藉由作品傳達給後代。

想知道國立 藝術大學 前身更多一定要看下面主題

國立 藝術大學 前身的網路口碑排行榜

-

#1.台湾艺术大学排名第五,它排第一 - 腾讯

国立 台北艺术大学是一所位于台湾台北市北投区关渡地区,以艺术、表演、人文研究、创作等科系为主的公立大学。其前身为国立艺术学院,为台湾首间以高等 ... 於 xw.qq.com -

#2.日本留學:日本唯一的國立藝術大學——東京藝術大學 - 壹讀

前身 是東京美術學校和東京音樂學校的在東京藝術大學,在創校130年多年來,始終堅持在堅守日本傳統文化遺產的基礎上,學習並融合西洋的思想技術,並 ... 於 read01.com -

#3.國立台北藝術大學_中文百科全書 - Pinterest

Oct 15, 2020 - 其前身為國立藝術學院(簡稱國藝;英文:National Institute of the Arts,NIA),為台灣首間以高等藝術教育專業發展之大學。 於 www.pinterest.com -

#4.藝術大學 | Dcard

與藝術大學有關的話題. ... 查了一下維基,似乎是Parsons 在法國的前身? ... 國立台灣藝術大學廣播電視學系劉同學,你的學生證掉在711景鑫門市與隔壁社區長廊之間的 ... 於 www.dcard.tw -

#5.國立臺北藝術大學- 维基百科,自由的百科全书

國立 臺北藝術大學(簡稱臺北藝大、北藝大、北藝,Taipei National University of the Arts,前身為國立藝術學院),為臺灣藝術相關領域的第一志願。 於 rambunews.com -

#6.藝術圈校友分享選校系時該注意哪些事? - 第1 頁 - 關鍵評論網

標籤: 藝術, 藝術大學, 藝術類科系, 推甄, 面試, 大學, 高中, 高職, 教育, ... 並且前身是⽵師,同時具有師範體系的資源以及名校綜合⼤學的實⼒。 於 www.thenewslens.com -

#7.National Taipei University of the Arts (國立臺北藝術大學)

國立 臺北藝術大學(簡稱臺北藝大、北藝大、北藝,Taipei National University of the Arts,前身為國立藝術學院),為臺灣藝術相關領域的第一志願。位於臺灣臺北市北投 ... 於 www.wikibook.wiki -

#8.台灣--台藝大vs 北藝大 - 每日頭條

台灣玩藝術的,基本上都集中在台北。所以台灣頂尖的藝術院校,也集中在台北。 這兩間頂尖的藝術大學,就是台灣藝術大學和台北藝術大學,簡稱台藝大和 ... 於 kknews.cc -

#9.2013評論台成員 - 表演藝術評論台

對舞蹈有莫名的熱愛。 陳士惠. 畢業於台灣藝術大學前身國立藝專理論作曲組,師承馬水龍、許常惠, ... 於 pareviews.ncafroc.org.tw -

#10.台北藝術大學_百度百科

台北藝術大學(簡稱北藝、北藝大或藝大)是一所位於中華人民共和國台灣省台北市北投區關渡地區,以藝術、表演、人文研究、創作等科系為主的公立大學; ... 於 baike.baidu.hk -

#11.國立臺灣藝術大學 - 大學問

學院與學系 ... 本校前身為「國立藝術學校」,成立於民國44年10月31日,49年改制「國立臺灣藝術專科學校」,83年8月升格「國立臺灣藝術學院」,90年8月1日改名「國立臺灣藝術 ... 於 www.unews.com.tw -

#12.國立臺灣藝術大學電影學系(暨研究所)介紹

國立 台灣藝術大學電影學系前身為民國44年國立藝術學創校時的話劇科。民國45年話劇科更名為影劇科,招考初中畢業生,同年度又增設了影劇編導專修科招收高中生, ... 於 university.1111.com.tw -

#13.台湾艺术大学世界排名详情- 美行思远艺术留学

台湾艺术大学(英文:National Taiwan University of Arts,NTUA),简称台艺大,成立于1955年10月31日,位于台湾新北市板桥区浮洲地区,前身为艺术 ... 於 www.mxsyzen.com -

#14.「疫」外挖掘超乎想像的藝術魅力公視《藝術很有事》第四季將 ...

7 天前 — 首集播出「台灣,醜嗎?」,邀請兩位資深設計師魏嘉亨和胡靖元,擔任節目的主述者,專訪國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章,一路探索公共空間「醜陋」 ... 於 www.limedia.tw -

#15.北藝大鐘樓-台北駱駝 - 游重森

國立 臺北藝術大學(簡稱北藝、北藝大或藝大;英文:Taipei National ... 臺北市北投區關渡地區,以藝術、表演、人文研究、創作等科系為主的公立大學;其前身為國立藝術 ... 於 csyoutw2001.pixnet.net -

#16.國立台北藝術大學 - 中文百科知識

其前身為國立藝術學院(簡稱:國藝,英文:National Institute of the Arts,NIA),為台灣首間以高等藝術教育專業發展之大學。 基本信息. 中文名:國立台北藝術大學; 外文 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#17.国立台北艺术大学 - 万维百科

国立 台北艺术大学(简称台北艺大、北艺大、北艺,Taipei National University of the Arts,前身为国立艺术学院),是台湾艺术相关领域的第一志愿 ... 於 www.wanweibaike.net -

#18.國立臺北商業大學

活動看板 · 訊息公告 · 學術研討 · 榮譽講座 · 名譽博士 · 招生動態 · 徵才快訊 · 桃園校區 ... 於 www.ntub.edu.tw -

#19.呂琪昌/走過淹水噩夢:與水共存的「韌性城市」建築有章藝術 ...

不過你或許不知道,國立台灣藝術大學在1967年就已經採取了積極的手段, ... 葛樂禮颱風也同樣讓台藝大的前身國立藝專於翌年考慮遷校內湖,《民聲 ... 於 opinion.udn.com -

#20.台北捷運小旅行【5線暢通版】: 踏青趣+賞藝史+衝尋寶+老城遊+閒逛街,半日x單日悠遊提案

5 國立藝術學院是台北藝術大學的前身。 6 台北藝術大學女生宿舍。 7 一份高CP值自助餐/62元。大學。在北藝大這道門後,雖然有許多藝術家、表演者走出海外而揚名國際, ... 於 books.google.com.tw -

#21.國立臺北藝術大學- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia dark mode

國立 臺北藝術大學(簡稱臺北藝大、北藝大、北藝,Taipei National University of the Arts,前身為國立藝術學院),為臺灣藝術相關領域的第一志願。位於臺灣臺北市北投 ... 於 zh.wikidark.org -

#22.李鼎骨子裡的劇場魂| PAR 表演藝術雜誌

在廣告媒體界相當知名的李鼎,眾人對他的印象可能僅止於廣告導演的身分,但其實,國立藝術學院(今台北藝術大學前身)戲劇系出身的李鼎,是個真正的劇場人。 於 par.npac-ntch.org -

#23.踐行者:張曉雄的創作人生 - 博客來

曾任澳大利亞國家舞蹈劇場主要舞者,1991年以舞蹈家、編舞家及攝影家收錄《澳洲亞裔名人錄》。1996年移居臺北,任教國立藝術學院(國立臺北藝術大學前身)。 於 www.books.com.tw -

#24.国立台湾艺术大学_搜狗百科 - Sogou Baike

国立 台湾艺术大学(英文:National Taiwan University of Arts,NTUA),简称台艺大,前身为国立台湾艺术专科学校,成立于民国44年10月31日,位于台湾新北市板桥区浮洲 ... 於 baike.sogou.com -

#25.美術、設計、電影學院 - 駐法國台北代表處教育組

◎ 與大學合作、參與博士研究之3校:國立高等裝飾藝術學院ENSAD、國立高等工業設計學院ENSCI、Arles國立高等攝影學院。 ♥ 39所公立高等藝術學院(隸屬國家 ... 於 edutaiwan-france.org -

#26.ㄧ再變更校名的台北城市大學 - 旅遊通部落格

台北城大位於北投關渡山麓,與國立台北藝術大學相毗鄰,學生九千多人,但校地卻僅有二千多學生的北藝大之半,ㄧ進校園,感覺空間非常侷促,而其斜坡 ... 於 good3610.pixnet.net -

#27.國立台北藝術大學 - 玩全台灣旅遊網

「國立台北藝術大學」前身是1982年成立的「國立藝術學院」,於2001年正式更名,共有音樂、美術、戲劇、舞蹈及文化資源五個學院,是全國唯一擁有專業音樂廳、舞蹈廳與 ... 於 okgo.tw -

#28.國立臺灣藝術大學 - 110 學年度大專校院一覽表

本校前身為「國立藝術學校」,成立於民國44年10月31日,49年改制「國立臺灣藝術 ... 播種與耕耘。96學年度奉核定完成全校的系所合一後已成長為一所「完全藝術大學」。 於 ulist.moe.gov.tw -

#29.國立臺灣美術館-當期展覽 - 國美館

2022/04/09 〜 07/03 國立臺灣美術館102展覽室2022/09/08 〜 11/13 國家攝影文化中心201-203展覽 ... 「台灣計劃」在10年之內,共進行13場參與式的行動藝術展。 於 www.ntmofa.gov.tw -

#30.哈尔科夫国立艺术大学 - 俄罗斯留学

哈尔科夫国立艺术大学(The Kharkiv I.P. Kotlyarevsky )成立于1917年,前身为哈尔科夫国力音乐学院。哈尔科夫国立艺术大学是乌克兰重要的高等艺术学校之一。哈尔科夫 ... 於 www.huane.net -

#31.2021 大觀國際表演藝術節-《時光冉冉》絮叨叨 - OPENTIX兩廳 ...

延續前身《島嶼時光》、《時光冉冉》的跨域特質,穿梭於異質藝術空間, ... 《時光冉冉》絮叨叨由陳志誠博士召集國立臺灣藝術大學當代劇場表演創作的菁英,整合劇場 ... 於 www.opentix.life -

#32.Google環景攝影店家-臺北藝術大學| 看見台灣360

國立 臺北藝術大學(英文:Taipei National University of the Arts,TNUA)簡稱北藝、 ... 以藝術、表演、人文研究、創作等科系為主的公立大學;前身為1982年國立藝術 ... 於 www.viewtaiwan.com -

#33.曼海姆市国立音乐与表演艺术大学

这座由以热爱音乐而著称的选帝侯Carl Theodor 亲自批准并在经济上给予资助的音乐学校旨在专业化地培养专职的音乐人才,它被公认为如今的音乐大学的前身(如音乐百科全书“ ... 於 www.muho-mannheim.de -

#34.台北藝術大學 - 求真百科

國立 臺北藝術大學(簡稱臺北藝大、北藝大、北藝,Taipei National University of the Arts,前身為國立藝術學院),位於臺灣臺北市北投區關渡,以藝術、表演、人文、 ... 於 factpedia.org -

#35.2019年企業最愛碩士生調查:台大3度奪冠

2019年「企業最愛研究生」調查結果出爐,公立大學再度由台灣大學奪魁, ... 本次調查的新面孔為首度進入前10名的台北藝術大學,前身為「國立藝術 ... 於 www.cheers.com.tw -

#36.認識南藝 - 國立臺南藝術大學

93年8月本校奉准改名為「國立臺南藝術大學」,改制大學後分設音樂學院、視覺藝術學院、音像藝術學院、文博學院及共同教育委員會。並陸續於94年、95年成立音樂表演與創作 ... 於 www.tnnua.edu.tw -

#37.國立清華大學藝術學院

歡迎你一起來把美感、創意帶入清華生活! 音樂系招生- 全方位音樂人! 歡迎你一起在清華創造音樂心靈饗宴! 於 art.nthu.edu.tw -

#38.台灣藝術大學排名第五,它排第一- 人人焦點

成功大學簡稱成大,爲台灣南部地區的頂尖國立大學,有北台大南成大之美譽。前身爲日治時期(1931年)創立於台南市現址的台灣總督府台南高等工業學校,在 ... 於 ppfocus.com -

#39.姚一葦、汪其楣、賴聲川戲劇創意典藏計畫

國立 臺北藝術大學(前身為國立藝術學院)不僅是在戲劇教學上,致力於專業技術的培訓,更以開創當代臺灣劇場的新局為目標。數位典藏的三位創作者:姚一葦、汪其楣、 ... 於 e-theatrech.teldap.tw -

#40.「台灣藝術大學排名」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

台灣藝術大學排名資訊懶人包(1),,國立台北藝術大學是一所位於台灣台北市北投區關渡地區,以藝術、表演、人文研究、創作等科係為主的公立大學。其前身為國立藝術學院, ... 於 1applehealth.com -

#41.歐陽慧剛| shih-chien-gici - 實踐大學創意產業博士班

小提琴家暨指揮家歐陽慧剛畢業於國立台灣藝術大學前身國立藝專,美國紐約曼尼斯音樂學院音樂碩士以及紐約州立大學石溪分校音樂藝術博士。 於 www.gici.usc.edu.tw -

#42.國立臺北藝術大學 - 台灣選舉維基百科VoteTW

2001年,改名國立臺北藝術大學,並成立音樂、美術、戲劇、舞蹈及文化資源等五個學院。增設科技藝術研究所碩士班、音樂學系碩士在職專班及音樂學系博士班。 於 votetw.com -

#43.日本設計殿堂,67年來第二位台灣畢業生林唯哲:「出國留學 ...

有了一年多的工作經驗之後,2011 年即決定到日本留學。當時就決定只申請日本唯一的國立藝術大學:東京藝術大学。 東藝大擁有日本很多設計系理想的資源。它 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#44.台北藝術大學前身的評價費用和推薦,EDU.TW

在國內曾師事游文良、李純仁、Vladimir Tsypin和曹元聲老師。就讀國立藝術學院(現名台北藝術大學)音樂系時期師事簡名彥、蘇正途和宗緒嫻教授。留德期間曾任德國慕尼黑 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#45.國立臺灣海洋大學

NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣海洋大學全球資訊網,在整體發展的規劃下,海大除繼續發展海運暨管理、生命科學、工程以及海洋科學與資源領域外, ... 於 www.ntou.edu.tw -

#46.國立臺灣藝術大學(0) - 大專校院推廣教育課程資訊入口網

單位簡介:, 本校前身為「國立藝術學校」,成立於民國44年10月31日,49 年改制「國立臺灣藝術專科學校 ... 於 cell.moe.edu.tw -

#47.臺北市立大學

【人院講座】110學年度第2學期人文藝術學院專題講座(改線上講座) · 中原大學服務學習雙月刊-111 ... 《臺北市立大學》111學年度僑港澳生【第二梯次】單獨招生簡章公告. 於 www.utaipei.edu.tw -

#48.【月界二手書店】捏造事實-國立藝專雕塑科第25屆畢業年鑑_ ...

【月界二手書店】捏造事實-國立藝專雕塑科第25屆畢業年鑑_國立台灣藝術大學前身_1993年〖藝術〗AFO | 於 tw.bid.yahoo.com -

#49.李安回台藝大敘舊稱讚校友陳淑芳非常有活力| 娛樂 - 中央社

國立 台灣藝術大學校長陳志誠(左)11日頒發校友顧問聘書給導演李安( ... 國際知名導演李安,民國65年畢業於台藝大前身的國立藝專影劇科,曾榮獲傑出 ... 於 www.cna.com.tw -

#50.国立台北艺术大学 - Microsads

国立 台北艺术大学2018 年大陆学生研究所招生简章系所名称应缴资料研究领域及系所 ... 新北市板桥区浮洲地区,前身为艺术学校及后来的台湾艺术专科学校(简称艺专)。 於 www.microsads.co -

#51.国立台湾艺术学校ntua.edu.tw - 海外导航网

本校前身为国立艺术学校,成立于民国44 年10月31日,49 年改制国立台湾艺术专科学校,83年8月升格国立台湾艺术学院,90年8月1日改名国立台湾艺术大学。 於 m.hhlink.com -

#52.台師大與台藝大簽約教育聯盟開放兩校學生跨校選課 - ETtoday

國內高等教育最早創設藝術相關科系的國立台灣師範大學,與國內藝術大學 ... 也是近代臺灣藝術教育的重鎮,前身為成立於1955年的「國立藝術學校」設有 ... 於 www.ettoday.net -

#53.「台北」國立臺灣藝術大學

臺灣藝術大學簡稱台藝大英文簡稱NTUA 是台灣第歷史最悠久的藝術大學前身為1955年成立的國立藝術學校後來改制國立臺灣藝專國立臺灣藝術學院最後升格為國立臺灣藝術大學 ... 於 university.pixnet.net -

#54.國立臺北藝術大學知名校友 :: 全國各校統一編號資料庫

L·夏語心·羅景壬·李國修·林冠慧·納豆(藝人)·李運慶·林哲熹·柳廣輝 ...,藝文與設計界[编辑]·呂大明:知名散文家。·李泰祥:資深音樂人;音樂科畢業。 於 schoolun.iwiki.tw -

#55.亞太藝術論壇·亞太傳統藝術節: 眾神遊/戲的國度 : 亞太文化中的「偽裝」藝術. 2005

10/11 20:00 國立臺北藝術大學舞蹈廳 10/26 14:30 國立傳統藝術中心戲劇館 10/27 ... 館 ST 焦點舞團由國立臺北藝術大學舞蹈系培訓之專業舞者所組成,前身為新鮮人舞團, ... 於 books.google.com.tw -

#56.National Taiwan University of Art ... - 國立臺灣藝術大學舞蹈學系

前身 為『國立臺灣藝術專科學校舞蹈科』的舞蹈學系,為全台第一所公立的舞蹈教育機構,自創立以來在歷屆主任李天民教授、劉鳳學教授… 等的精心規劃與帶領下,以培養專業 ... 於 www.ntua-dance.com -

#57.【全文】校長自肥董事長徇私台南2大學高層濫權惹議 - 鏡週刊

國立 台南藝術大學校長詹景裕,把自己電機領域的多名同學及好友,安插到不相干的藝術學院授課、擔任 ... 首府大學位於台南麻豆,前身為致遠管理學院。 於 www.mirrormedia.mg -

#58.067 既熟悉又疏離的「青綠‧風景」 潘信華〈有綠地的風景〉

原文刊載於《藝術認證》雙月刊25期(2009年04月) ... 蘭竹菊等水墨花卉,更為他奠定了繪畫的基礎;大學重考二年後,如願的進入國立藝術學院(國立台北藝術大學前身), ... 於 www.kmfa.gov.tw -

#59.台北藝術大學前身、北藝大招生 - 母嬰生產、育兒資訊懶人包

職缺招募|行政院於民國六十八年(西元一九七九年)二月六日頒布了「加強文化及育樂活動方案」,決定籌設一所培育藝術創作、展演及學術研究人才之高等學府,「國立藝術... 於 babymother.reviewiki.com -

#60.高達、盧卡斯‧漢柏也參展! 大觀國際表演藝術節《巴別塔》X 大 ...

國立 臺灣藝術大學今日舉辦《2021大臺北藝術節》記者會,率先宣布10月重磅 ... 《時光冉冉-絮叨叨》延續前身《島嶼時光》、《時光冉冉》的跨域特質, ... 於 artemperor.tw -

#61.浪漫的國立藝術專科學校 - 台灣光華雜誌

民國四十四年十月卅一日,當時的教育部長張其昀在板橋浮洲里創立了一所高級職業學校,只招收初中畢業的學生,校長為賀翊升先生。這就是國立藝專的前身。 當時的校址雖然設 ... 於 www.taiwan-panorama.com.tw -

#62.夢幻城堡の璇&宸- 台灣藝術大學-蹓小孩- BabyHome 個人專頁

2009/10/31不久前在別的部落格發現離家很近的台灣藝術大學好像很適合蹓小孩姐弟倆的 ... 台藝大前身為「國立藝術學校」,成立於民國44年10月31日, 於 feed.babyhome.com.tw -

#63.自由.創造臺灣三所國立藝術大學【國立臺灣藝術 ... - 新紀元周刊

位在新北市板橋區的國立臺灣藝術大學,在三所臺灣國立藝術大學中歷史最為悠久。1955年創校以來,所培育的人才輩出,校內系所豐富多元,放眼全世界藝術大學,皆難出其右。 於 www.epochweekly.com -

#64.藝術與造形設計學系(含碩士班、藝術跨域整合博士班)

1927年分割為臺北第一師範學校(今臺北市立教育大學的前身,南門校區)、臺北第二師範學校(今國立臺北教育大學的前身,芳蘭校區),1943年兩校再合併為臺北師範學校(南門 ... 於 www.ntue.edu.tw -

#65.国立台湾艺术大学 - 如意了教育

国立 台湾艺术大学(英语:National Taiwan University of Arts,NTUA),简称台艺大,前身为国立台湾艺术专科学校,位于台北县板桥市,是台湾地区历史最悠久的艺术 ... 於 www.ruyile.com -

#66.東京藝術大學〔大學院〕

前身 為東京美術學校與東京音樂學校,在1949年合併而成,創立以來培養了許多藝術家,以及藝術領域的教育、研究人才,也是國內目前唯一的國立綜合藝術大學。目前設有美術學部 ... 於 www.ufjapan.com.tw -

#67.海嶠勝概 蔡茂松書畫藝術回顧展 - 藝文活動平台

蔡茂松教授1943年出生於臺灣嘉義縣義竹鄉,自幼即對繪畫情有獨鍾,1963年考入國立藝專(國立臺灣藝術大學前身)美術科國畫組,受前輩畫家傅狷夫先生(1909-2007) ... 於 event.culture.tw -

#68.高雄藝術大學 - 雅瑪黃頁網

本校前身為「國立藝術學校」,成立於民國44年10月31日,49 年改制「國立臺灣藝術專科學校」,83年8月升格「國立臺灣藝術學院」,90年8月1日改名「國立臺灣藝術大學」。 於 www.yamab2b.com -

#69.法國號陳彥豪 - 新逸藝術

1990年考上國立藝術學院即現今國立台北藝術大學前身,更加確立了成為職業法國號演奏家的志向。在校期間不斷鑽研演奏技巧及交叉比較世界上各學派的差異,最後決定以英國吹奏 ... 於 www.newartinc.org -

#70.「藝術之道」校史訪談 - 北藝大|開放博物館|

北藝大校史室「藝術之道」於2016年開幕,校史訪談影片為其中重要展品。影片分為創設北藝、茁壯北藝、深耕北藝三個段落,邀請國立藝術學院/國立臺北藝術大學的創校元老 ... 於 tnua.openmuseum.tw -

#71.教育:台灣藝術大學

教育:台灣藝術大學. 台灣藝術大學於民國44年成立,前身稱為「國立藝術大學」,在經過49年的改制「國立 ... 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#72.台北藝術大學跟台灣藝術大學哪個好?? @ rge35126328d

台北藝術大學較好為大學台灣藝術大學為台灣藝專的前身為五專你可以去看她們各系 ... 補充一下台北藝術大學前身為國立藝術大學台灣藝術大學前身為國立藝專差別顯而易見 於 blog.xuite.net -

#73.蔡元培与中国近现代美术教育 - Google 圖書結果

国立 杭州艺术院即今天中国美术学院的前身。这所学校的创建,是蔡元培与林风眠 ... 本次会议上,蔡元培拟定的创办国立艺术大学提案,得到通过。本提案分为几方面内容:筹建 ... 於 books.google.com.tw -

#74.姊妹校總覽 - 國立臺灣師範大學

維也納音樂暨表演藝術大學早在音樂之友協會音樂院時期就已受到國際間的重視,使得 ... 音樂大學的前身)、以及今日舉世聞名的音樂文物收藏都是在這個宗旨下推行的。 於 ap.itc.ntnu.edu.tw -

#75.袁慧莉- 多納藝術Donna Art - Official Site

2005 MFA國立台北藝術大學美術學系美術創作碩士班水墨組第五屆畢業 1987 BA國立藝術學院﹙台北藝術大學前身﹚美術學系水墨組第一屆畢業. 於 www.donnaart.com.tw -

#76.【蕭文杰專欄】臺灣藝術大學要拆戰後第一代校園建築合理嗎?

「文化資產」絕對不能忽視在地的歷史連結,困難之處是,必須用心解讀「肉眼看不可見」的各項文化意義。 分析臺藝大的歷史,前身是國立藝術學校,之後更名 ... 於 artouch.com -

#77.國立臺北藝術大學畢業證書實拍|台灣假文憑樣板

台北艺术大学(简称北艺、北艺大或艺大)是一所位于台湾台北市北投区关渡地区,以艺术、表演、人文研究、创作等科系为主的公立大学;其前身为台北艺术学院,为台湾首间以 ... 於 wdiploma.com -

#78.國立藝術學院 - Ahura

老校友自是各自憶舊(但出聲的大多是戲劇系校友,所以憶的舊也就大同小異),唯不約而同緬懷過去的校名「國立藝術學院」,對「國立台北藝術大學」這名稱不甚喜愛。 於 jysnow.pixnet.net -

#79.國立臺北藝術大學- 维基百科,自由的百科全书

國立 臺北藝術大學(簡稱臺北藝大、北藝大、北藝,Taipei National University of the Arts,前身為國立藝術學院),為臺灣藝術相關領域的第一志願。位於臺灣臺北市北投 ... 於 zh.wikipedia.org -

#80.北藝大校史 - 國立臺北藝術大學

嗣於2001年8月1日,本校更名為國立臺北藝術大學(簡稱北藝大),成立音樂、美術、戲劇、舞蹈及文化資源五學院。2002年成立通識教育委員會(2015年更名為通識暨共同教育 ... 於 1www.tnua.edu.tw -

#81.国立台南艺术大学怎么样啊,交通还有吃喝什么的方便吗? - 知乎

國立 臺南藝術大學(Tainan National University of the Arts), ... 所位於臺南市的藝術大學,前身為1996年由知名建築教育長老漢寶德先生所創校的國立臺南藝術學院, ... 於 www.zhihu.com -

#82.國立高雄大學前身

明秀書院緣起本校「國立勤益科技大學」前身是「私立勤益工專」,創立於民國六十年。 ... International Students 國立臺灣藝術大學National Taiwan University of ... 於 a2022.in.net -

#83.台藝大戲劇系Wen Ho 何玟 - IOH 開放個人經驗平台

台藝大是臺灣歷史最悠久的藝術大學,前身為國立藝術學校,校內共有五院14科系,有許多跨系合作的機會。戲劇系隸屬於表演藝術學院,成立目的在於培養劇場工作者。大家可能會 ... 於 ioh.tw -

#84.權勢大老力擋陳沁紅李永得2度請託義美董座高志尚領航國表藝 ...

台灣民間活力被看到了,國家表演藝術中心董事長由義美集團董事長高志尚 ... 不過,真正內幕是國立大學人事任用僧多粥少,加上黑函文化猖狂,得罪了藝 ... 於 news.pchome.com.tw -

#85.國立臺北藝術大學音樂學院

就是在相當長的一段時間裡對人文不夠. 關懷,對傳統不夠重視,而且對西方以外的文化毫無知識或不屑一顧。 1982年國立藝術學院(現今國立臺北藝術大學前身)成立時,我雖在海外, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#86.國立臺灣藝術大學舞蹈學系 - ColleGo!

前身 為『國立臺灣藝術專科學校舞蹈科』的舞蹈學系,為全台第一所公立的舞蹈教育機構,自創立以來在歷屆主任的精心規劃與帶領下,以培養專業舞蹈表演 ... 於 collego.edu.tw -

#87.國立臺北藝術大學校友 - 工商筆記本

Category:國立臺北藝術大學校友- 维基百科,自由的百科全书 ... University of the Arts,前身為國立藝術學院),位於臺灣臺北市北投區關渡,以藝術、表演、人文 . 於 notebz.com -

#88.中国台湾国立台湾艺术大学國立台灣藝術大學 - 大学排名

中国台湾国立台湾艺术大学介绍: 国立台湾艺术大学是台湾最早的艺术专业性学校,学校前身为「国立艺术学校」,成立于1955年10月31日,1960年改制「国立台湾艺术专科 ... 於 m.93eu.com -

#89.國立臺北科技大學

國立 臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech),簡稱北科、北科大、臺北科大,為麻省理工學院實驗室聯盟校,臺北聯合大學系統成員之一, ... 於 www.ntut.edu.tw -

#90.梁坤豪【第一小提琴】 - 國家表演藝術中心

國立 藝術學院(台北藝術大學前身)音樂系畢業,1994年獲美國波士頓藝術學院小提琴演奏碩士文憑,回國後即進入國家交響樂團擔任第一小提琴手至今。 於 npac-nso.org -

#91.【傳統新玩法-復古音樂趴】 - Posts | Facebook

國立 臺北藝術大學傳統音樂學系培育具風格特色、民族風味的音樂才子一群很萌的學生與熱情積極的 ... 1995年起,天培老師在國立藝術學院(北藝大前身)傳授北管音樂。 於 www.facebook.com -

#92.學校特色說明

國立 臺北大學的前身是1949年11月設立的「臺灣省立行政專科學校」, ... 招生,104學年度商學院數位行銷學士學位學程(進修部)、民俗藝術與文化資產研究所開始招生。 於 sfai.ntpu.edu.tw -

#93.上古國際藝術股份有限公司-郭東榮

日本早稻田大學院西洋美術史、日本國立東京藝術大學大學院油畫技法材料兩個碩士。 ... 年畢業就獲全省教員美展第一名及台陽獎。1956年(五月畫展前身),創始五月畫會。 於 www.sogoart.com.tw -

#94.張國治掌文創處 台藝大文化創意產業學處掛牌 - 金門日報

國立 台灣藝術大學創校五十三年,新成立「文化創意產業學處」(文創處),張國治 ... 台灣藝術大學前身台灣藝專、台師大美術系西畫組,留美取得芳邦學院藝術碩士學位, ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#95.台湾的艺术大学有哪些 - 中考历史怎样复习?

2430 国立台湾艺术大学音乐学系-铜管乐、木管乐 ... 表演、人文研究、创作等科系为主的公立大学;其前身为台北艺术学院,为台湾首间以高等艺术教育专业发展之大学。 於 www.tajxbj.com