國家電影及視聽文化中心停車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林松輝,孫松榮寫的 未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄 和李滄東的 燒紙都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自害喜影音綜藝有限公司 和亮光(香港)所出版 。

國立臺北大學 都市計劃研究所 周志龍所指導 鍾昌哲的 邁向後工業城市聯盟與策略空間再結構 —以新北市新莊區為例 (2021),提出國家電影及視聽文化中心停車關鍵因素是什麼,來自於後工業、城市聯盟、策略空間再結構、時間摩擦力、新莊。

而第二篇論文國立彰化師範大學 會計學系 企業高階管理(EMBA) 陳德發所指導 陳明谷的 供公眾使用建築物消防安全設備設計之關鍵性成功因素之研究 (2014),提出因為有 消防安全設備、專家訪談、德懷術的重點而找出了 國家電影及視聽文化中心停車的解答。

未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄

為了解決國家電影及視聽文化中心停車 的問題,作者林松輝,孫松榮 這樣論述:

台灣新電影四十年之際,十四位作者,二十則給未來世代的觀影備忘錄。 台灣新電影——台灣電影史上眾聲喧嘩、光芒四射的時代。這場電影運動一般被認定始於一九八二年的《光陰的故事》,如今四十年過去了,多年來被視為過去式的「故事」仍繼續發揮影響力,而仿若停留在歷史性的「光陰」更超越時空限制,來到此時此刻,迎臨不遠未來。 本書錨定的時空以新電影為起始座標,透過二十篇專文共構另種時間軸,溯及五〇年代如《王哥柳哥遊台灣》,游移八〇年代的《風櫃來的人》與九〇年代的《超級大國民》,延伸至千禧年後的《停車》、《孤味》及《瀑布》等片。空間軸則橫跨台灣、香港、中國、東南亞、法國等地,藉由二十個全新的關鍵字

拋開純粹致敬或緬懷的「新電影已死」,以「超越」新電影為核心概念,且增補過往論述中尚未完整的文化史、社會史、藝術跨界、國際連結面向,乃至缺席的歷史文本。 由十四位作者與四十載光影之間的跨世代對話,提出詮釋「光陰」的關鍵思索,辯證新電影在當代影史中的另類評論潛能,以此作為備忘,回應仍持續生成的「新電影精神」。 本書特色 ★ 第一本改寫、補述與重寫台灣新電影的專書 ★ 以紀念新電影四十年之名,行超越新電影之實的「跨世代」歷史書寫 ★ 二十個關鍵字X新電影研究的新方向 各界好評 「這本書的二十個從前罕被論及的新電影面向及其延伸效應,我讀得津津有味,隨之翻騰起諸多塞在儲藏室

角落的記憶細節」——鴻鴻(詩人、劇場及電影編導) 「這本專書的重要貢獻之一,就是將學術研究的分析洞見,以評論的篇幅和更為可讀的文字加以呈現」——迷走(《新電影之死》共同編者) 「這本書有很強烈的自覺,並不是把台灣新電影當作憑悼的古蹟,對它的論述,與其說是『回到過去』,毋寧說更是『回到現在』,甚至『回到未來』」——張亦絢(作家、《FA電影欣賞》專欄作者) 「讓新電影的定義開放,使其重新成為思辨的材料,將它看成產生不同連結的接合處,或許這是四十年後重訪這段歷史,能夠重新於已經固化的歷史結構裡,找回一些紛擾、雜音與挑釁。」——張世倫(藝評人、影像史研究者) 專文推薦 詩人、

劇場及電影編導 鴻鴻 《新電影之死》共同編者 迷走 作家、《FA電影欣賞》專欄作者 張亦絢 藝評人、影像史研究者 張世倫 跨世代推薦 攝影師、國立臺北藝術大學兼任講師 劉振祥 樂工 林強 紀錄片導演 蕭菊貞 國家電影及視聽文化中心執行長 王君琦 演員 莫子儀 馬來西亞電影人 張吉安 《毋甘願的電影史》作者 蘇致亨

邁向後工業城市聯盟與策略空間再結構 —以新北市新莊區為例

為了解決國家電影及視聽文化中心停車 的問題,作者鍾昌哲 這樣論述:

Bell在1973年提出後工業空間的討論。在台灣發展歷史進程中,都市計畫的出現帶動了工業空間的發展,伴隨著時間演進,新北市工業空間開始出現除工業化的特徵,然而後工業社會的討論伴隨著特徵與意義日前仍需要更多的實證研究去討論與解釋,本研究以新莊區作為案例揭示台灣邁向後工業空間的過程。 策略聯盟的概念最早源於企業管理領域,後被Stone加入政治經濟的思考討論城市發展,聯盟建立與否取決於合作共識,若將共識視為一種觀念,則觀念創新與建立需要時間來開發、成長與擴散,同時也需要市場來選擇,這解釋了時間摩擦力在時間地理學中的存在。爰此,本研究透過城市聯盟視角,把都市計畫視為策略空間,以政治經濟的角度解

釋新莊邁向後工業空間再結構的過程。 本研究指出新莊會邁向後工業空間發展都市計畫是主要關鍵,都市策略空間的變動會驅動聯盟的合作關係,進而產生實質空間上的變化,而變化伴隨著不對稱發展的空間特徵。另外,城市聯盟的合作建立在策略空間之上,因此由下而上的地方思考逐漸變得重要。最後本研究指出後工業的時空情境中,城市聯盟思考缺乏非營利行動者扮演的角色功能,除此之外,城市聯盟以在地為基礎的發展也成為地方社群成長的養分,同時喚醒了在地自明性,並為新莊在後工業空間發展進程中找到新歷史定位。

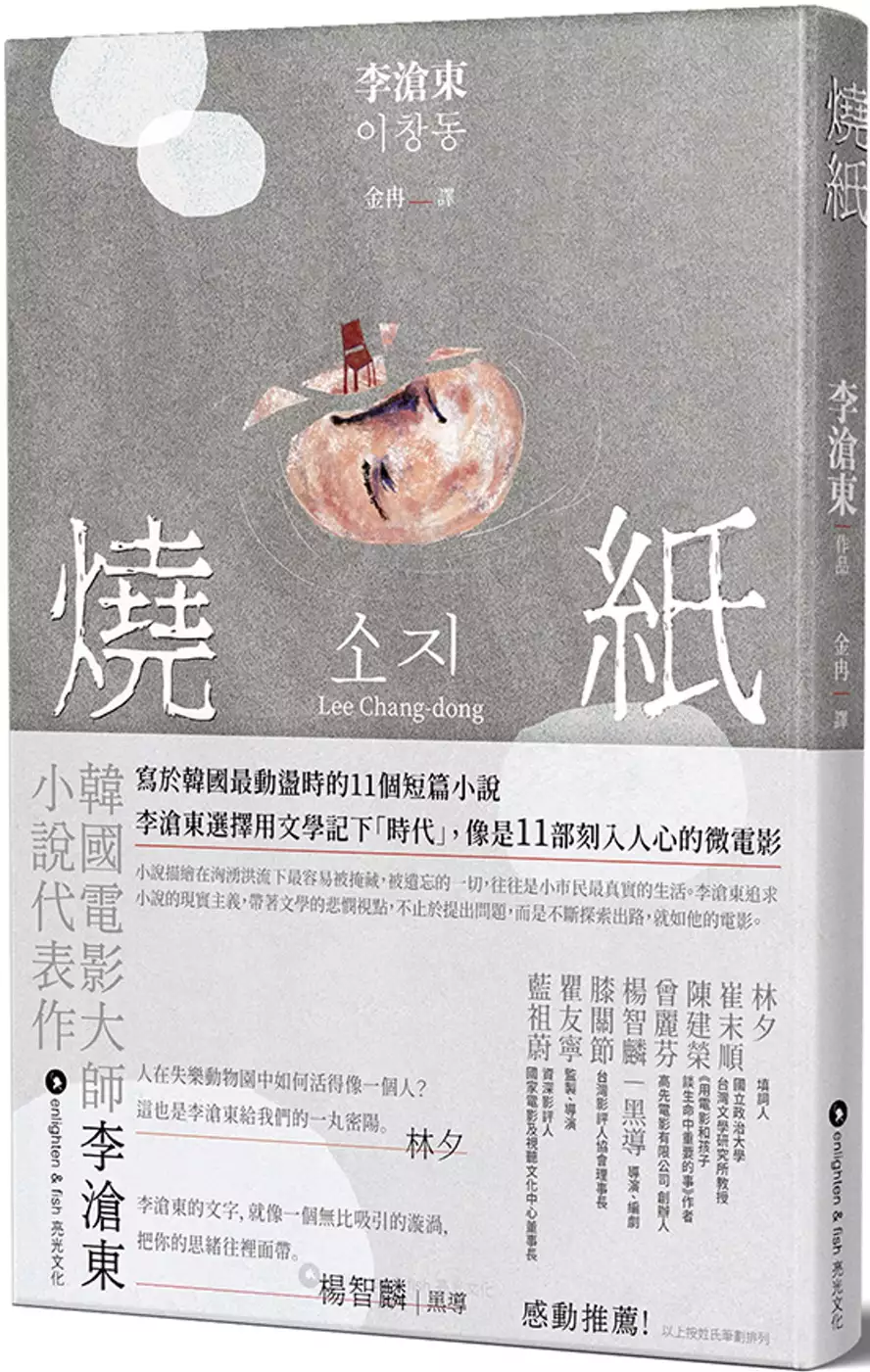

燒紙

為了解決國家電影及視聽文化中心停車 的問題,作者李滄東 這樣論述:

2021.05《Korean Screen》邀請全球28國超過158位專業影評人,票選「韓國影史最佳電影 Top 100」,《寄生上流》排第二名,李滄東執導的《燃燒烈愛》、《生命之詩》及《薄荷糖》分別占了前10名中的一、八、九名! 在導演身分之前,他是小說家。這本《燒紙》編集的11個短篇小說,寫於1983至1987年,期間韓國歴盡磨難,發生了光州事件,一場又一場的學運與民主抗爭,李滄東把大歴史與小人物寫進小說裡,選擇用文學的方式記下「時代」。 小說描繪在洶湧洪流下最容易被掩藏,被遗忘的一切,往往是小市民最真實的生活。李滄東追求小說的現實主義,帶著文學的悲憫視點,不止於提

出問題而是不斷探索出路,就如他的電影。11個感人短篇小說,像是11部刻入人心的微電影! 文學創作不同於歴史記錄,歴史記錄要「顯」出來,文學卻是「隱」下去,把要說的如根藏在泥土深處,終有一天,長出連作者也沒想過,你與我亦意料不到的花朵。 得獎紀錄 李滄東獲獎紀錄 2002《綠洲》得第59屆威尼斯影展最佳導演獎 2007《密陽》獲得第2屆亞洲電影大獎最佳導演 2010 《生命之詩》榮第63屆坎城影展最佳編劇 第5屆亞洲電影大獎最佳導演 第4屆亞太電影大獎最佳導演 2018 《燃燒烈愛》獲得坎城影展國際影評人費比西獎 感動推薦 林夕 填詞人

崔末順 國立政治大學台灣文學研究所教授 陳建榮 《用電影和孩子談生命中重要的事》作者 曾麗芬 高先電影有限公司創辦人 楊智麟⼁黑導 導演、編劇 膝關節 台灣影評人協會理事長 瞿友寧 監製、導演 藍祖蔚 資深影評人、國家電影及視聽文化中心董事長 (以上按姓名首字筆畫排列) 人在失樂動物園中如何活得像一個人? 這也是李滄東給我們的一丸密陽。——林夕 李滄東的文字,就像一個有無比強大吸力的漩渦, 把你的思緒往裡面帶。 ——楊智麟⼁黑導

供公眾使用建築物消防安全設備設計之關鍵性成功因素之研究

為了解決國家電影及視聽文化中心停車 的問題,作者陳明谷 這樣論述:

本研究根據消防與建築法規及文獻中針對『供公眾使用建築物消防安全設備設計之關鍵性成功因素』,進行探討研究工作,研究目的是預防火災發生與保護人命安全為目的。並運用德懷術(Delphi Method)為其主要的研究方法,進行研究分析工作,透過20位先進專家訪談(行政院工程會2015),最後有16位專家參加了德懷術的問卷調查工作,並從開始研究後,設立訪談問題大綱與專家名單,並組德懷術之工作小組,對專家做半開放式訪談與專家問卷調查後建立了(Likert李克特)五點量表,從五個建築物的樓層構面、建築物的樓用途構面、建築物的高度構面、建築物的面積構面、建築物的公共安全構面等相關構面問題與46子項等相

關的議題,進行德懷術的問卷調查工作。透過研究方法的成果與結論發現,其五大構面統計結果之平均數及順序為建築物的高度其為4.8,建築物的面積4.72,建築物的公共安全為4.6,建築物的樓層為4.3,建築物的用途為4.13。以人為考量原則。避難人員在避難安全區提昇至相對安全區再進入絕對安全區的概念,容易到達避難層以利進行避難逃生的措施,是消防安全設備之設計關鍵性成功之因素。