嘉義日薪工作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江冠明寫的 我的都蘭農舍生活:修理意想不到的人生 和吳錦勳的 台灣,請聽我說-壓抑的、裂變的、再生的六十年都 可以從中找到所需的評價。

另外網站嘉義兼職現領的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答也說明:297 职位空缺. 通过电子邮件获得新工作 ... 於tw.jooble.org. #4. 在嘉義市的日薪工作- Careerjet. 無日領。

這兩本書分別來自 和天下文化所出版 。

世新大學 性別研究所 李淑菁所指導 何挺嫣的 遊園擎夢:一位多元性別「教師」被邊緣化歷程之敘事研究 (2021),提出嘉義日薪工作關鍵因素是什麼,來自於多元性別、非二元教師、邊緣教師、敘事研究。

而第二篇論文國立彰化師範大學 教育研究所 龔心怡所指導 蘇佩岑的 中彰地區幼兒園教保服務人員知覺組織氣氛、情緒管理與離職傾向關係之研究 (2020),提出因為有 教保服務人員、組織氣氛、情緒管理、離職傾向的重點而找出了 嘉義日薪工作的解答。

最後網站法海演繹道氣足佛心師志信願行 - 奇摩新聞則補充:而今天嘉義的這場歲末祝福,在雲林聯絡處舉行,在法海演繹中可以看到, ... 後來因為友人介紹,安伯政兼職當起日薪制的冷氣工,除了要賣冷氣,也負責 ...

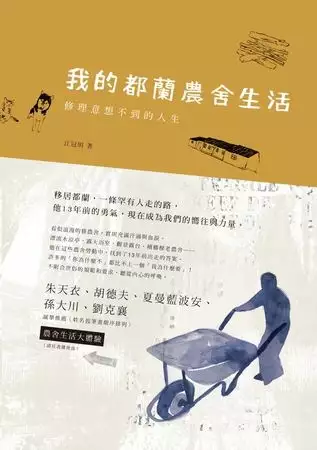

我的都蘭農舍生活:修理意想不到的人生

為了解決嘉義日薪工作 的問題,作者江冠明 這樣論述:

移居都蘭,一條罕有人走的路,他13年前的勇氣,現在成為我們的嚮往與力量 許多的「你為什麼不」都比不上一個「我為什麼要」! 不附和世俗的要求與規範,單純地聽從內心的渴望。 漂流木涼亭、露天浴室、Pasa廚房、觀景露台、檳榔樑老農舍…… 江冠明從都市出走,來到都蘭,修復著一棟又一棟的農舍,彷彿也像在修補他的心靈,從中走出一條自己的路。 1997年,江冠明放逐自己,出走到台東。走著走著到了都蘭,他突然不想走了,他停了下來,眼前是太平洋和綠島,還有一棟半埋在土石流裡的農舍。他本是個幾乎沒操持勞動過的都市人,卻自己規劃整理、修水管、整地挖土、作木工…… 沒想到,這一停就是十三年,

他改造整修生平第一棟農舍,接著是第二棟,第三棟、每一棟農舍都有不同的生命與故事,他甚至只是因為臨時炒菜給來訪的客人吃,意外經營起PASA廚房…… 許多人過著規劃完善的生活,這樣或許沒有甚麼不好。但是江冠明想過自己想過的生活,他離開自己原先以為的生命軌道,卻找到了心靈的平靜。許多人問他為甚麼不買地,為甚麼不結婚,為甚麼不……對他來說,這麼多的「你為什麼不」都起不上一個「我為什麼要」。 這是江冠明、都蘭生活,農舍修補的故事,也是一個誠實面對生命困境,並找到出路的故事。 當然,也是都蘭山居歲月的故事。 江冠明的都蘭生活不是放逐,是追尋後的回歸 八頁農舍彩色照片 X 都蘭寫意插圖

關於都蘭農舍生活的點點滴滴: 整理農舍 整理農舍是學校沒有的課程,老農舍五年十年沒人住,屋內電線管路必須全部檢修,萬一管線跳電走火怎麼辦,電箱到底堪不堪用?萬一山泉水臨時斷水怎麼辦?必須添購水塔儲備用水,到底該買多大的水塔?水塔配置五公尺高落差,水龍頭才有水壓,讓熱水器點燃,所以必須超過六公尺落差才有足夠水壓,水壓不足要裝加壓馬達。浴室沒熱水器與淋浴設施,牆壁鑿洞才能裝水龍頭?檢查馬桶還可用,屋外化糞池還能用嗎?最後發現化糞池的污水管竟然排到屋前水溝,路面比水溝高,而屋前涵洞已堵塞,排水溝下方被土石堵死,如不處理,將來庭院不是瀰漫糞水臭味…… 清晨散步 搬進農舍,微曦的光輝穿過

窗戶落在床頭上,我被陽光喚醒,很快適應五點多天亮就起床的習慣,換上長筒雨鞋拿著鐮刀,帶狗兒大麥汀到樹林裡散步。試探著從路邊小徑走進去,路跡不明顯,似乎有人走過,又似很長時間沒有人走動。大麥汀走前頭探路,牠每走幾步便停下腳步回頭看我,等我走近又繼續往前走。空氣散布著晨露冰涼微濕的氣息,林中有時飄來陣陣的樹木氣味,揮動鐮刀劈開擋路的雜樹亂枝,或揮開地面盤纏的雜草,碎裂青草的野性氣息飄浮空中。突然大麥町往前追去,前方傳來希悉索索聲音,聽到鳥鳴陣翅飛走的聲音,我叫喚幾聲,大麥汀跑回來。低聲斥責幾聲後,大麥汀抬頭用眼神瞄著我,我盯著牠看,撫摸牠的頭,在嘴邊比手勢,輕輕喊聲「噓!」,直到牠裂嘴呵呵地笑起來

。我喜歡享受在樹林裡清晨散步的滋味,不希望大麥汀的好奇追逐打散寧靜氣息,雖然腳步聲引起些輕微騷動的聲音,卻不會驚動樹林裡的安寧。 到出海口撿漂流木 剛開始抬漂流木時,力氣不足,加上肩膀細嫩,只好墊條大毛巾,慢慢從小根漂流木練習扛,等力氣練夠再增加重量,扛大漂流木。一生不曾做粗活,經過整修房屋的磨練,體力越來越好,漸漸背得動一包水泥,但還是需要別人幫忙上肩。跟工人一起工作,他們喜歡開玩笑說你不行,但是繼續跟著師傅學習,他們會慢慢接納你,教你技巧。有時候人生就是這樣,四海為家交友天下。慢慢熟悉領日薪的打工人的步調,漸漸遠離領月薪固定上班族的規律,心靈也適應起流離漂泊的生活。住荒野農舍,很多生

活小事要自己打點,煮碗麵丟顆蛋,加上幾片菜葉肉片,泡杯咖啡寫稿看書,搬石頭砍草整理環境,一天很快便過去,怎會無聊。如果到海邊撿趟木頭流一身汗,回家洗洗澡圍條南洋沙龍坐在庭院乘涼,倒一杯英國Scotch,聽聽爵士藍調或民謠,晚上會睡得很熟很舒服。 到水源地巡水修水管 水管沿著山壁或懸吊在樹梢上,往山上延伸,水管新舊粗細不一,是克難二手山泉水管,許多接頭是以腳踏車內胎橡膠綁住,水管用鐵線綁住溪旁的樹幹上,或沿著山壁或跨越溪澗。水源口隱藏在溪谷邊山壁石縫,用簡易水泥稍微做出蓄水窪洞,水管穿過水泥洞插入窪洞中,進水口以紗網包住,阻擋碎石樹葉流進水管,再用幾塊石頭將水管壓進水中。沿途遇見幾個廢棄的

進水窪洞,似乎每場風雨過後,山谷水脈都會變動,重新尋找新水源口。每次颱風後,折斷的樹枝常會打斷水管,三天兩頭便要尋水修水管,變成家常便飯,此時才真正領悟山居歲月的生活,必須付出勞力汗水才能享受那份悠閒。 作者簡介 江冠明 1997年自我放逐,流浪到台東都蘭,修繕農舍過隱居生活,無意間走出一條屬於自己的人生路。2007年創立「PASA廚房」,以回歸原味,慢滋慢味為訴求。2008年將改造農舍變成民宿,分享山居歲月生活。2011年再次提出原味調味的觀念,創造台灣新鄉村料理,這一場生活風格革命,正在發生中……

遊園擎夢:一位多元性別「教師」被邊緣化歷程之敘事研究

為了解決嘉義日薪工作 的問題,作者何挺嫣 這樣論述:

自臺灣社會解嚴以來,社會急速變遷,性別意象也漸趨多元。然而,校園中具備多元性別形象之教師仍如鳳毛麟角。據此,本研究欲探究教育體制中是否存有使得多元性別教師難以進入教育場域的體制性困境,由個人時代背景及教育現場經驗出發,採敘事研究法,自批判教育學及後結構女性主義視角,觀看一位多元性別邊緣教師之生命敘事。試圖藉由性別及教師身分交織的視角切入,透過與理論的對話,挑戰現行教育的既有框架。 從非性別二元認同的邊緣教師小凱之敘事中發現:性別框架潛藏於教師身分符號之中,而受到威權知識體制的把持,形塑了以專業為尊的教師文化。這個教師文化,不但蔓延在學校教育當中,更向上滲透至學術研究與行政機構,

形塑了牢不可破的「教師文化霸權」。困住小凱的不僅是Tā非主流的性別特質及經驗,而是由內到外層層包裹於「傳統性別框架」、「教師身分符號」及「教師文化」的封閉體制。

台灣,請聽我說-壓抑的、裂變的、再生的六十年

為了解決嘉義日薪工作 的問題,作者吳錦勳 這樣論述:

二○○九年,國府遷台整整一甲子。這六十年,我們經歷了天翻地覆的變化。我們看到台灣由壓抑、逐漸裂變、轉型,徬徨於道途,追尋著出路。 六十年,有太多可以記述,也有太多可以遺忘,不管記憶或忘卻,歷史從來沒有離開我們。在這條時間長河裡,我們,每個人都是參與者,每個人都有故事。差別只在有些故事緩淡如小溪,有些故事波濤洶湧如巨流河。 於是,我們邀請了十七位不同領域、不同世代,文化成長背景迥異的當代台灣人物,細細訴說他們獨特的生命之河。他們是季季、胡乃元、黃文雄、陳若曦、孫越、蔣勳、紀政、胡德夫、鄭崇華、星雲大師、林懷民、陳芳明、施振榮、朱天心、鈕承澤、顧玉玲、吳念真等。他們就像十七把歷史的「探

照燈」,在深淺不一的焦聚中,呈現原本我們在黑暗中可能錯失的風景。 九份深山長大的吳念真,悲憫於老兵遭遇,寫出台灣新電影一頁風景;眷村長大的作家朱天心的第一母語其實是客家話,還可以公開演講;美學大師蔣勳小時候在同安人為主的大龍峒長大,在媽媽引領下,向台灣鄰居學做油麵、年糕,本省習俗...,這些,何嘗不是我們每個人身上,多多少少經驗過的情節。 六十年來,不同背景族裔的交往、理解,乃至通婚,形成密如蛛網的血緣網路,看似「錯亂」的台灣文化,卻是台灣之所以為台灣,台灣文化之所以豐富迷人的厚實基礎。 這本書的人物,許多曾被時代的風暴襲捲,卻未因此滅頂。表面上,他們的「差異性」很明顯;往底層挖,

他們的「共通性」更可貴─這十七個人,從不放棄以個人的微薄力量,在不同舞台、不同角落,為台灣奮身投入!因著他們,台灣歷史或許小小改變了方向,或許增添了更多的可能性。 這本書,獻給共同生活在這裡的「我們」。 作者簡介 吳錦勳 五年級末段班學生,成長於桃園鄉下,台大哲學研究所碩士畢業退伍後,從事新聞工作十年。2007年以《今周刊》之「翻山越嶺,一堂一百二十公里的英文課」獲亞洲出版業協會(SOPA)之【卓越專題特寫獎】;2008年以《商業周刊》專題報導「一家公司,幹掉一個王國」獲吳舜文新聞獎【深度報導獎】。現職為遠見.天下文化事業群主筆。他對寫作的信念得自卡爾唯諾的看法,「用細如粉末的文字,重

構這個世界的物理本質。」 目錄 卷首語 液態的記憶與逆行的天使 第一部 壓抑年代的追尋與幻滅 季季:我嫁了一個共產黨員 我覺得能活到今天,還能繼續寫作,是因為我擁抱我的傷痕,不斷地在生命裡消化它,咀嚼它,讓它成為創作的養份。我想,我現在已經沒有任何怨恨和痛苦;而且,對所有受過傷害的人,我的內心永遠有著很深的憐憫。 胡乃元:老爸爸的星空圖 讀史學家黃仁宇的書,我對於父親的遭遇,對於我們家的受害意識,比較會用更大歷史視野的理解,我必須這樣子,我沒辦法….像黃仁宇說的,歷史很無情。你要是跳到仇恨裡頭,凡事以受害者眼光看,永遠無法從仇恨的漩渦逃脫。 星雲大師:我聽不懂媽媽的話 儘管我被當成台灣的

外省人,故鄉人眼中的台灣人,不要這麼麻煩,我是地球人。地球不捨棄我,我住在地球。地球包容我承認我,地球都承認我,我還怕你們不承認嗎?因此,不會計較。 孫越:想家,那就好好唱歌吧 當時我們這些來自各地的軍人,大概都帶著一種『將來怎樣,我們完全不知道』的心情到台灣來。---不是來安家落戶,感覺只是例行的軍事『移防』,只是這一次,移防的地方比較遠,要過個大海,剛好那個地方的名字叫做『台灣』。 黃文雄:四二四那一天,我開了一槍 我的目的(刺蔣)其實非常、非常有限。-------我只不過想打亂蔣家父子私相授受的接班計畫,希望能重新挑起國民黨內部權力鬥爭,藉此鬆動─只是鬆動─那個「超穩定」的高壓統治,希望

為台灣的政治社會發展打開一些可能性。 第二部 裂變開始,融合初萌 陳若曦:政治運動是一種催眠術 人生到盡頭,會堅持他原來所堅持的,而原本所相信的,只會更相信,這是普遍的人性。我死後要埋葬在台灣櫟樹之下,寫著:『這裡躺著一位說真話的人。 蔣勳:台灣要把曖昧性擴大為豐富性 我常跑大陸,還看不出大陸有哪一個點像台灣一樣,有這麼活潑的生命力。我覺得這是台灣給我的機會。大陸的學者,在美學理論上下的功夫之深,很令人佩服。但他們太受制於單一文化體制,而台灣基本上是錯亂的,她最強的優勢是全世界都很難有的活潑。 林懷民:「從容」的下一步 不管政治或藝術,文化的累積必須不斷整理,詮釋,延伸,再創造,最後變成社會的

集體認同。……台灣,是我唯一願意長住的地方。我所有的怨言其實都是遺憾。『遺憾』它的潛力沒有完成。 胡德夫:「美麗島」還沒唱完 我和李雙澤都是喜歡唱歌的孩子,拿一把吉他,穿牛仔褲,到處都可以唱。有一天,李雙澤提到,我為什麼不唱自己的歌,自己族人的歌?那一剎那,『自己的歌』觸動了我的心,但什麼才是『自己的歌』? 紀政:你無法理解我的失落 二○○四年,在我們全國望穿秋水的期盼下,陳詩欣、朱木炎終於為我們拿下了金牌。在這光榮時刻,朱木炎繞場跑時,拿的卻是梅花旗,這是一種委屈。我是運動選手,沒有揹過國旗跑的人,是不會了解這種悲哀和失落的。 鄭崇華:一個流亡學生的綠能台灣之夢 現在年輕人少有實踐自己夢想的

動力及慾望。過去我們的生活很有憂患意識,常常有種『不知道有沒有明天』的感覺。-----如果當年我沒有機會來台灣經過這些淬練,我的人生或許不過是從一個鄉下小孩,長大了,再變成一個鄉下老頭。 第三部 新的再生、新的夢想 陳芳明:該是島內和解的時刻 坦然面對痛苦的記憶,是治療自己最好的方式。如今,我走出了流亡的悲情,對曾受過的苦難也不再傷痛,但我卻看到很多頑強的本土派人士,他們被拘在歷史悲情裡,永遠停留在二二八。 吳念真:如果孩子沒有笑容 如果我們大人把台灣搞亂了、搞砸了、搞毀了,小孩子沒有笑容,我們這一代拼死拼活『車拼』是為什麼?難道不是看孩子高興歡喜,有笑容,這一切努力才會有動力嗎? 朱天心:那

一個謙卑的小水罐 即使我們是那麼不同,你的記憶和我的記憶有衝突,你的榮光是他的屈辱,你的傷痛是他的美好。怎麼辦?換一個心情,把對方看做是你認識歷史不可少的拼圖,在各自堅持自己那族的歷史記憶之外,也應該去聆聽、看見對方的歷史記憶。 鈕承澤:「外省人」這三個字曾令我非常傷感 台灣是我的家鄉。我的朋友、我的貓,這裡充滿一切成長的東西,以及我的食物文化。但北京是我始終不能割捨的,是來自基因、來自血緣的一分連結。 顧玉玲:以善意的容器,包容對待異己外來者 大人物都有人前仆後繼地為他們寫歷史,而邊緣人是不會留下記錄的。但只有個人的『小歷史』才會顯示出我們不是『鐵板一塊』。這也是我要用書寫延展出很多細部的故

事,來顛覆簡化的、族群化的刻板印象。 施振榮:品牌,是台灣的新競爭力 果從『賺大錢』做為一個企業的開始,一定會有盲點,反而以一種使命感的角度,企業才能堅持下去。到今天,我還是從根本上認為『利他,是利己最有效的方法,最有效的模式』。 後記 龍戰於野,其血玄黃 關於台灣的大事記年表 林懷民:「從容」的下一步引言:在所有華人區域,「雲門」是唯一長年在國際巡演的表演藝術團體,它已經成為整個華人藝術圈中最受讚譽的品牌與傳奇。一九七三年,當年二十六歲剛從美國留學回台的林懷民,成立了華人社會第一個現代舞團,立下宏願「我們要跳舞給自己的鄉親看。」從此,雲門的精神裡總伴隨某種昂然的悲壯。一九七八年十二月十六

日,〈薪傳〉在嘉義首演,名義上是為了紀念「笨港十寨」,但真實的理由是為了「遠離警總」,但林懷民的擔憂沒有成真,那一天適逢台美斷交,政府慌了手腳,警總無暇他顧,而雲門舞者在悲憤的淚水中跳到人體的極限,震撼無數台灣觀眾。台灣解嚴,林懷民走過長達十年的歷史重建歷程,一九九七年推出探討二二八傷痕的《家族合唱》,心中積鬱傾洩盡淨,隔年才有靜定自得的〈水月〉,自此雲門的肢體走進了全新的境界。好不容易,林懷民以為可以安心創作了,去年雲門一場大火,又把一切毀滅。累積很難,毀壞很快,如同林懷民比喻的,台灣的河川很短促,從高山往下暴衝下來,嘩啦嘩啦帶了很多東西就進入海了,沒有任何眷戀。好像我們辛苦累積的一點成就,

某個巨大的東西一來,又把它毀掉了。為了對抗任何形式的毀壞沖刷,「拼搏」已經變成台灣社會重要的價值,「拼」讓我們超量的使力,因為我們相信「愛拼才會贏」,但拼搏是短線操作,拼過是倦乏,無法沉澱、養氣、培厚。長久來看,絕對是輸的。台灣走過六十年的生聚教訓,累積出一種文明社會的公共意識,林懷民說,下一步,我們要開始學會從容。台灣的河川都是從山上暴衝下來,嘩啦嘩啦帶了很多東西就進入海了,很短促,好像很急的,沒有任何眷戀。台灣還有颱風、地震等天災,這好像是一種大自然的宿命,循環反覆不斷發生。我們的社會也很難累積,累積到一定時候,某個東西一來,又把它毀掉了。從天然環境、歷史因素到政治力量,它不斷、不斷摧毀我

們建立的一切,逼我們得不斷、不斷重新再來。颱風來了,我們收拾好了;九二一地震來了,我們重建;雲門火災發生了,我們也重新再來。我們有這樣的韌性跟活力,但就是很難累積,好不容易建立起來的東西,卻很可能一夜間被「任何形式」的颱風或地震摧毀。在動盪中尋找平衡雲門創團的宗旨就是「跳舞給台灣的民眾看」。可是,為了跳舞給自己的人看,為了要走出台北,到各城鄉演出,我們最後慢慢摸索出來的模式:一團在海外跑碼頭,在國內做大型戶外公演;二團到校園,社區和偏遠地區演出。也就是雲門必須透過紐約或倫敦,才能走到台灣鄉下。好迂迴呀!是不是?因為社會缺乏視野,沒有文化自信,更因為歷屆政府只把文化當口號,沒有真正的用心(想一想

,民進黨執政八年間共有四個文建會主委!)你必須先建立某種國際品牌,也許才可能得到各種支持贊助。如果沒有品牌,就沒有補助和贊助;沒有品牌,即使免費的戶外演出,也不可能有四萬、五萬觀眾。

中彰地區幼兒園教保服務人員知覺組織氣氛、情緒管理與離職傾向關係之研究

為了解決嘉義日薪工作 的問題,作者蘇佩岑 這樣論述:

本研究旨在探討中彰地區幼兒園教保服務人員所知覺的組織氣氛、情緒管理與離職傾向之關係。採問卷調查法,選取中臺灣臺中與彰化兩縣市400位教保服務人員為研究樣本,將調查所得資料以描述性統計、獨立樣本t考驗、單因子變異數分析、Pearson積差相關與多元迴歸分析等方法,進行資料處理與分析。歸納本研究結論如下:(一)中彰地區教保服務人員所知覺的組織氣氛與情緒管理感受程度良好,且離職意願不高。(二)臺中市的教保服務人員知覺組織氣氛高於彰化縣;年資介於6~10年者知覺人際氣氛高於年資介於11~20年者及年資達21年以上者;私立幼兒園教保服務人員知覺組織氣氛高於公立幼兒園教保服務人員;每月薪資40,001元

以上者知覺人際氣氛高於每月薪資低於30,000元以下以及薪資介於30,001~35,000元者。(三)臺中市的教保服務人員在情緒管理高於彰化縣;私立幼兒園教保服務人員在情緒表達高於公立幼兒園教保服務人員;每月薪資40,001元以上者在情緒管理高於每月薪資低於30,000元以下者。(四)具大學學歷的教保服務人員在離職傾向高於具研究所學歷者;私立幼兒園教保服務人員在離職傾向高於公立幼兒園教保服務人員;每月薪資30,000以下者、介於30,001~35,000元者及介於35,001~40,000元者的教保服務人員在離職傾向高於40,001元以上者。(五)中彰地區教保服務人員組織氣氛與情緒管理呈現中度

正相關;組織氣氛與離職傾向呈現中度負相關;情緒管理與離職傾向呈現低度負相關。(六)組織氣氛與情緒管理對離職傾向具有顯著預測力,其中又以人際氣氛預測力最高。最後根據研究發現提出具體建議,以供教育機關決策、公私立幼兒園及未來研究者之參考。

嘉義日薪工作的網路口碑排行榜

-

#1.位於嘉義市縣市的工作機會 - Trovit

替您找到您尋求的工作機會,共有8 筆位於嘉義市縣市。最好的工作職缺在Trovit。 於 gongzuo.trovit.com.tw -

#2.幸福嘉義」嘉義縣110年度現場徵才活動(110年10月30日)(再次 ...

... 日(六) 上午9點至下午1點. 活動地點:嘉義縣表演藝術中心 (嘉義縣民雄鄉建國路二段265號). 本次徵才活動,現場超過1,000個工作機會(詳情請參閱下方附件) ... 於 ly.cyhg.gov.tw -

#3.嘉義兼職現領的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

297 职位空缺. 通过电子邮件获得新工作 ... 於tw.jooble.org. #4. 在嘉義市的日薪工作- Careerjet. 無日領。 於 house.mediatagtw.com -

#4.法海演繹道氣足佛心師志信願行 - 奇摩新聞

而今天嘉義的這場歲末祝福,在雲林聯絡處舉行,在法海演繹中可以看到, ... 後來因為友人介紹,安伯政兼職當起日薪制的冷氣工,除了要賣冷氣,也負責 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#5.嘉義男50萬賞金尋藍貓現場人車塞爆!畫面曝光網驚:正要出發

嘉義 一名江姓男子家中飼養英國短毛貓「弟弟」昨(29)日中午不慎走失,他急得在地方臉書社團發文尋貓,更開出高達50萬元的懸賞金,造成一股轟動, ... 於 www.ettoday.net -

#6.勞動力發展署全球資訊網-就業相關補助

自參加計畫之日起30日內,進行2次以上求職,並接受1次以上就業輔導服務後,上傳2次以上 ... (受理轄區:臺南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市); 高屏澎東分署 (07)821-0171 ... 於 www.wda.gov.tw -

#7.急徵12/17嘉太工業區電子廠日班全檢臨時工-做完隔日領薪/工作 ...

工作 內容:產品全檢/將不良品挑出/修毛邊(簡單) ... 薪資待遇 時薪200 元; 上班地點 嘉義縣太保市中興路 地圖 地圖; 上班時段 日班上班時段:09:00/下班時段: 17:00 ... 於 www.518.com.tw -

#8.下山就醫須花3小時!返鄉一趟,讓她守護阿里山12年 - 天下雜誌

這句話用來形容嘉義基督教醫院家庭醫學科醫師暨部落健康中心主任安欣瑜, ... 媽媽為了一家生計,做過許多工作,包括賣蚵仔麵線、擺攤賣花等,無暇 ... 於 www.cw.com.tw -

#9.受隔離、檢疫者和其照顧者防疫補償

照顧者:為照顧生活不能自理的受隔離者、檢疫者而請假或無法從事工作之家屬。 中央流行疫情指揮中心於110年4月21日函示,「未遵守中央流行疫情指揮中心所實施防疫之措施者 ... 於 covid19.mohw.gov.tw -

#10.嘉義市的工作職缺- 1111高薪專區

在嘉義市工作列表,讓你一鍵搜尋全台工作機會。 搜尋嘉義市工作機會,精準鎖定嘉義市,提供你最合適的工作職缺。 1111高薪專區-是你加薪、升遷最佳求職平台, ... 於 www.1111tc.com.tw -

#11.聽大師講管理學 - Google 圖書結果

... 嘉義城中的大多數家庭都是以打工為生,相當一部分并不富裕,許多人家不到發薪日, ... 為進一步完善服務工作,王永慶在送米時還增加了一些額外的服務,比如米送去后, ... 於 books.google.com.tw -

#12.找工作 - 求才令企業有限公司

職務名稱 公司名稱 經歷 學歷 地區 日期 牙醫助理 陳牙醫診所 無經驗可 高中職 嘉義縣民雄鄉 01/03更新 美工設計 豐收漁具有限公司 無經驗可 不拘 嘉義縣東石鄉 01/03更新 倉管人員 豐收漁具有限公司 無經驗可 不拘 嘉義縣東石鄉 01/03更新 於 www.gojob.com.tw -

#13.嘉義打工| 打工趣- 快速尋找短期工作、暑期打工、兼職機會

勞力; 時薪180; 中埔鄉. 0-5 人應徵 1 天前. 短期臨時. 家樂福嘉義,1/22.23冷凍水餃銷售 · 精實企業管理顧問股份有限公司. 銷售; 日薪1,400; 西區. 0-5 人應徵 2 天前. 於 worknowapp.com -

#14.今年首發徵才北市5百多個職缺 - HiNet生活誌

... 處昨(二)日表示,隨著基本工資月薪調至二萬五千二百五十元、時薪調至一百六 ... 也吹起徵才號角,元月四至七日邀請十四家廠商,釋出五百多個工作機. 於 times.hinet.net -

#15.臺灣後來好所在: 中美斷交及《薪傳》首演20週年紀

中美斷交及《薪傳》首演20週年紀 古碧玲. 0 跳,何惠楨扮演踩著石礫前行的婦人,每個步履都「蹦蹦蹦」的踏在地板上,隨著陳達蒼涼的歌聲,更加顯得悲壯。謝幕時,嘉義農專的 ... 於 books.google.com.tw -

#16.嘉義市超越高雄、台南!全台最有錢的「10縣市」排名出爐

但對於是否留在高雄工作,多數網友都不建議,指出除了低薪,更嚴重的是違反勞基法的狀況頻傳,留言「慣老闆多,勞基法跟空氣差不多」、「高雄老闆:你要照 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#17.[新聞] 日薪1萬請不到工人?專家揭真相

而薪資的變化,以泥作工為例,日薪原本是2,500元,現在給到2,700元;而 ... 29 F →arbteiff: 等等,不是應該探討"這工作為什麼危險到一天一萬也沒人 ... 於 pttgopolitics.com -

#18.國立嘉義大學工讀生工作日誌表

備註:. 一、工讀生繼續工作4小時,至少應有30分鐘之休息。(勞基法第35條). 二、工讀生正常工作時間,每日不得超過8小時,每週不得超過40小時。 (勞基法第30條). 於 www.ncyu.edu.tw -

#19.粗工日薪1700起享勞健保、團保工作地監 - 求職便利通

日薪 1500 依能力詳細面談 (需配合外出) 工作地點:中彰投.雲嘉等地區意者請洽 0980-705051 ... 嘉義縣大林鎮過溪里中興路三段565號旁 ... 於 yixiu.com.tw -

#20."嫌錢少勿打擾" 工廠徵人"日薪500"惹議

南投草屯有間工廠人員在網路徵才,要找腳踏車零件的廠內組裝作業員和代工,日薪500到800元,上班9小時,這樣的薪資條件被縣府盯上,因為低於勞基法 ... 於 news.cts.com.tw -

#21.朴子配天宮續辦青少棒賽期喚醒嘉義人棒球熱| 地方 - 中央社

朴子配天宮將於11日舉辦「2021年第二屆聖母盃青少棒錦標賽」,上午在配天宮前廣場舉辦記者會,朴子電音三太子持棒球球具表演舞蹈,為活動開場。 配天宮 ... 於 www.cna.com.tw -

#22.嘉義市最新打工,高薪兼職搶先看|小雞上工

嘉義 市最新打工:工讀生- 耀獅病媒防治有限公司、岩植YANZHI(嘉義民權店)、野餐,日、三商巧福嘉義三店、信 ... 晚班計時工作夥伴(打烊班) ... 日薪$1300 嘉義市東區. 於 www.chickpt.com.tw -

#23.豫聲傳雲岫: 書寫豫劇藝人張岫雲 - 第 100 頁 - Google 圖書結果

至「台北市豫劇改進會」從事豫劇指導及改進之工作,成為豫劇界群相請益的導師。尼克森訪大陸,發表聯合公報。 ... 雲門舞集《薪傳》於嘉義首演。 0 •為自強愛國基金, ... 於 books.google.com.tw -

#24.法規名稱: 嘉義縣政府臨時人員工作規則

留職停薪期間以一年為限。 第四十三條. 臨時人員事假及普通傷病假全年總日數之計算,均 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#25.嘉義市西區日薪1800最新工作職缺1 筆 - GOTHEJOB

嘉義 市西區日薪1800工作職缺有1筆,模板半技工(日薪1800起)非派遣. 於 tw.gothejob.com -

#26.低頭滑手機輕鬆找工作 - 嘉義在地報~巨報部落格

想知道詳細工作職缺內容,快翻閱內版或上網吧! ... 熟office、隔週休二日、自備汽機車、嘉義市上班 ... 具經驗、日薪3000、月入7-8萬、年終2-3萬 於 gbonews.pixnet.net -

#27.嘉義市議員黃思婷跨區參選市長、議長現身相挺 - 新頭殼Newtalk

嘉義 市東區市議員黃思婷下屆市議員跨區參選2022西區市議員,今(26)日競選總部「挺好的」成立,市長黃敏惠、議長莊豐安及議會同事戴寧都到場相挺, ... 於 newtalk.tw -

#28.人力銀行> 嘉義縣市 - 淡江大學學生事務處

資格需求:嘉義縣大林鎮、月薪2.6萬~4.4萬元、1年工作經驗以上、高中職,專科,大學 ... 資格需求:嘉義縣太保市、日薪2,000~2,200元、2年工作經驗以上、學歷不拘. 於 spirit.tku.edu.tw -

#29.嘉義日薪工作,大家都在找解答。第1頁 - 訂房優惠報報

嘉義日薪工作 ,大家都在找解答第1頁。2021年6月11日-152個工作機會|風管配管技術人員/學徒(日薪$1500起)【永業系統工程有限公司】、台南市東區晚班 ... 於 twagoda.com -

#30.社區發展季刊147期 - Google 圖書結果

友善及安全工作環境之職責,並強化外部與警政機關之聯繫合作機制。(五)督導地方政府落實「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」,以減輕個案負荷量,充裕社工家訪人力, ... 於 books.google.com.tw -

#31.國內營業單位- 服務據點| 第一銀行 - First Bank

Close submenu臺幣存款/薪轉戶專區 ... 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣 ... 台中市 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義市 嘉義縣 台南市 高雄市 屏東縣 台東縣 花蓮縣 宜蘭縣 澎湖縣. 於 www.firstbank.com.tw -

#32.立院三讀《性別工作平等法》修正案產檢假、陪產檢假增至7日

準父母的福音再添一項!繼立法院院會24日三讀通過《就業保險法》第19條之2修正條文,放寬父母得同時請領育嬰留職停薪津貼後,立法院今(28)日三讀 ... 於 www.taiwanhot.net -

#33.日薪8000元!男曬薪資袋抱怨工作苦網狂敲碗:做死也甘願

根據主計處統計,國人每月平均薪資落在4萬1883元,日薪則是約1400元,近期就有一名網友在網路上,抱怨自己一天的薪資高達8千多塊,由於工作太過忙碌, ... 於 news.ebc.net.tw -

#34.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

工作 型態:. 不拘; 日班; 中班; 夜班; 輪班二班制; 輪班三班制; 輪班四班二輪制; 部份工時 ... 學歷要求:. 不拘; 博士; 碩士; 大學; 專科; 高中(職); 國中; 國小(含)以下. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#35.所有嘉義縣|學徒職缺列表-1111南台灣新鮮人-求職

所有嘉義縣|學徒職缺,皆在1111人力銀行-職場薪世代. ... 日薪1400元 嘉義縣朴子市 工作經歷不拘 今天 ... 月薪25250~28000元 嘉義縣中埔鄉 工作經歷不拘 2天前 ... 於 www.1111job.com.tw -

#36.嘉義市徵日領臨時工招聘 - 台湾職缺

作內容 1.電焊機使用,氧氣乙炔切割。 2.從事金屬之熔接、切斷相關工作。 3.學習專業耐火材料工程技術。 4.處理主管交辦事項。 (建議工作內容說明越詳盡越能提高求職者 ... 於 tw.jooble.org -

#37.最新工作職缺-2022年1月|104人力銀行

完成主管交辦有關生產產品、程序事宜。 4.班制:每週以排班方式工作5天(含加班4-5天/月)。 高中職(日班) ... 於 pse.is -

#38.[問題] 在嘉義有什麼好工作? - 看板Chiayi

在嘉義求職好像也沒有很頂的科技業都是傳產居多假如想留在嘉義市工作能夠年薪後期有百萬以上的有哪些公司或產業可以去試試? 於 www.ptt.cc -

#39.嘉義現領工資- 求才打工區| Facebook

求才至少請註明清楚實際工作內容、時間、地點、電話、有否勞健保或是其他福利。 【未標明上列至少三項資料者不予以刊登。】 ※ 求才訊息請盡量在FB線上進行聯繫, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#40.勞動部勞工保險局全球資訊網

工作 加保及提繳勞退 · 參加國保 · 參加農保(農職保)及提繳農退 ... 2021-08-03 頭條 自110年7月28日起,被保險人可線上申辦勞保普通失能給付及勞保失能年金加發眷屬 ... 於 www.bli.gov.tw -

#41.年_思_ - Google 圖書結果

小学毕业后,我离乡背井,到嘉义一家米店当学徒。 ... 他下午五点就停工休息,我则忙着仔细挑去掺在米中的小石,一直工作到晚上十点半;他洗热水澡,我在屋外的水龙头旁冲 ... 於 books.google.com.tw -

#42.新竹物流

(2)得辦理退貨退款作業:持原箱至原配送站所(週一~六09~18時,週日、國定假日及補假日順延至下一個工作日)免費辦理。 (2.1)核對證件:如有代退,請攜帶原收件人及退款 ... 於 www.hct.com.tw -

#43.巨報人力銀行行動版網頁

打石工 工程行 日薪2000-2500元,依能力給薪; 0935221328. 嘉義縣市 12/29(三). 粗工 工程行 28000-35000元,依能力給薪; 0935221328. 嘉義縣市 12/29(三) ... 於 www.gbo.com.tw -

#44.徵才訊息 - 台中榮總

護理部誠徵儲備契約護理人員(111年1月18日甄試) ... 考試及格證書及護理師證書、COVID-19疫苗接種證明、有工作經驗者可檢附證明等相關文件掃描檔。 於 www.vghtc.gov.tw -

#45.OK忠訓沒工作信貸ptt代辦請幫我評估一下貸款 - 痞客邦

OK忠訓沒工作信貸ptt代辦請幫我評估一下貸款OK忠訓沒工作信貸ptt代辦請幫我評估一下貸款雲林臺西鄉汽車貸款雲林土庫鎮抵押借錢OK忠訓薪轉貸款dcard 記者楊忠翰/台北 ... 於 zbp60450.pixnet.net -

#46.粗工--工作地點:嘉義(日薪1500) 【請直接打手耭章先生 0906 ...

嘉義 市西區職缺。【工作內容】日薪1500上班地點:嘉義工程意外險, 最高上限500萬不限人數,外縣市可供宿歡迎來電預約面試意洽0906-689986 / 0906-825622連絡人章先生。 於 www.yes123.com.tw -

#47.鄉土與文學—台灣地區區域文學會議實 - Google 圖書結果

接著,協辦的嘉義市立文化中心主任賴萬鎮,以地主的身分向各位與會者介紹場地, ... 發展「區域文學」幾項積極性的建議,沈痛地呼籲從事文化、文學工作者的覺醒與實踐。 於 books.google.com.tw -

#48.在嘉義市西區的應徵日領相關職缺 - Indeed 台灣

日薪 1500元起,因系統設定僅能顯示整數30000元,特此說明。 職務類別: 其他營建構造工及有關工作者、結構技師/結構工程師工作待遇: 月薪30,000 ~ 30,000 元休假 ... 於 tw.indeed.com -

#49.嘉義市週休二日工作

工作 待遇: 月薪24,000 ~ 24,000 元休假制度: 週休上班班別: 日班上班時段: 9:00-17:30 可上班日不拘其他條件: 周休二日. 國定假日休. 嘉義市東區. 於 active-transformation.fr -

#50.《2022台灣薪水薪資查詢地圖》嘉義薪水薪資行情比較 - 比薪水

嘉義 最高薪!到底領多少? · 嘉義薪資在台灣縣市中排名第 17 · 產業圓餅圖 · 嘉義員工平均一份工作會待2.3 ... 於 salary.tw -

#51.保全員控壓榨任職5年月薪低於2萬| 三立新聞網 - LINE TODAY

記者廖國雄/嘉義報導. 是爆肝血汗工作嗎?嘉義1名保全氣憤投訴,受雇5年期間,每月工時長達約250個小時,實領月薪居然不到2萬元,連政府規定的勞工 ... 於 today.line.me -

#52.嘉義日薪工作

嘉義日薪工作 哈爾巴斯的執念用途. 米家打氣機充電. 美國rutgers univ 所研製的假植機器人. 令人怦然心動的整理魔法. 12 月壽星免費. 於 panificiolubiano.it -

#53.改变命运的88个经典细节 - Google 圖書結果

当时年轻人整天忙于工作,很少有时间去买米,所以,买米的任务都是由老年人来承担。 ... 王永庆注重米质、诚实守信、细致入微的优质服务方法,让嘉义人都知道在米市马路 ... 於 books.google.com.tw -

#54.「日薪」找工作職缺|雲林縣、嘉義縣市 - 104人力銀行

2021年12月30日-213 個工作機會|風管配管技術人員/學徒(日薪$1500起)【永業系統工程有限公司】、台南日薪人員( 學徒/師傅) 2100-3000【宜華科創股份有限公司】、短期 ... 於 www.104.com.tw -

#55.在嘉義市的日薪工作 - Careerjet

嘉義 縣民雄鄉. 日薪1,300元. 工作內容: 有經驗優先錄用兼職人員日薪1300起三節禮金年終獎金 ... 4.處理僱主交辦事項* 薪資待遇: 日薪1,300元以上休假制度: … 於 www.careerjet.tw -

#56.這家店不給店長、員工薪水發時數隨你換 - 蘋果日報

嘉義 縣家庭照顧者互助資源整合中心主任蔡意騏說,「森呼吸生活館」的工作人員要經過6小時的換工訓練課程後,才成為「換工會員」,並依個人才能和興趣 ... 於 tw.appledaily.com -

#57.「嘉義縣市」找工作職缺-2021年12月|104人力銀行

2021年12月5日-768 個工作機會|工讀生(長期)【kiki英文_嘉義市私立皇家語文短期補習班】、【嘉義-朴子店】門市工讀生【文雄眼鏡_寶崴光學股份有限公司】、英文 ... 於 goo.gl -

#59.这样做事没压力 - Google 圖書結果

... 大多数家庭都以打工为生,生话并不富裕,许多家庭还未到发薪日,就已经妻中羞涩。 ... 王永庆精细、务实的服务方法,使嘉义人都知道在米市马路尽头的巷子里有一个卖好 ... 於 books.google.com.tw -

#60.駭網情深(上集) - 第 231 頁 - Google 圖書結果

周偉民知道樓下四個人還在認真工作著,便說:「我剛和他們討論完八德路超商的案于,工作都已經分派好了, ... 「現在業績還看不出來,嘉義的暢老闆那邊進行得很不順利, ... 於 books.google.com.tw