喬治華盛頓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ScottReynoldsNelson寫的 穀物之海:美國小麥如何終結歐洲帝國 和的 團體心理治療中的依戀都 可以從中找到所需的評價。

另外網站喬治·華盛頓_百度百科也說明:喬治 ·華盛頓(George Washington,1732年2月22日—1799年12月14日),美國政治家、軍事家、革命家,首任總統,美國開國元勳之一。華盛頓出身於弗吉尼亞的一個富有家庭, ...

這兩本書分別來自麥田 和機械工業出版社所出版 。

南臺科技大學 財經法律研究所 羅承宗所指導 許高瑞的 中美建交公報在國際法定位之研究:從美語版聖經的法釋義學展開 (2019),提出喬治華盛頓關鍵因素是什麼,來自於卡方檢定、法釋義學、自然法、語藝、創世記。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士班 黃介正所指導 譚庚妮的 中國大陸文化外交之研析:以習近平時期的孔子學院為例 (2018),提出因為有 文化外交、柔性權力、孔子學院、習近平的重點而找出了 喬治華盛頓的解答。

最後網站喬治華盛頓大學The George Washington University | 美國留學則補充:喬治華盛頓 大學The George Washington University成立於1821年, 以美國開國第一任總統喬治•華盛頓命名,是一所著名的私立研究型綜合大學。大學總人數為11999, ...

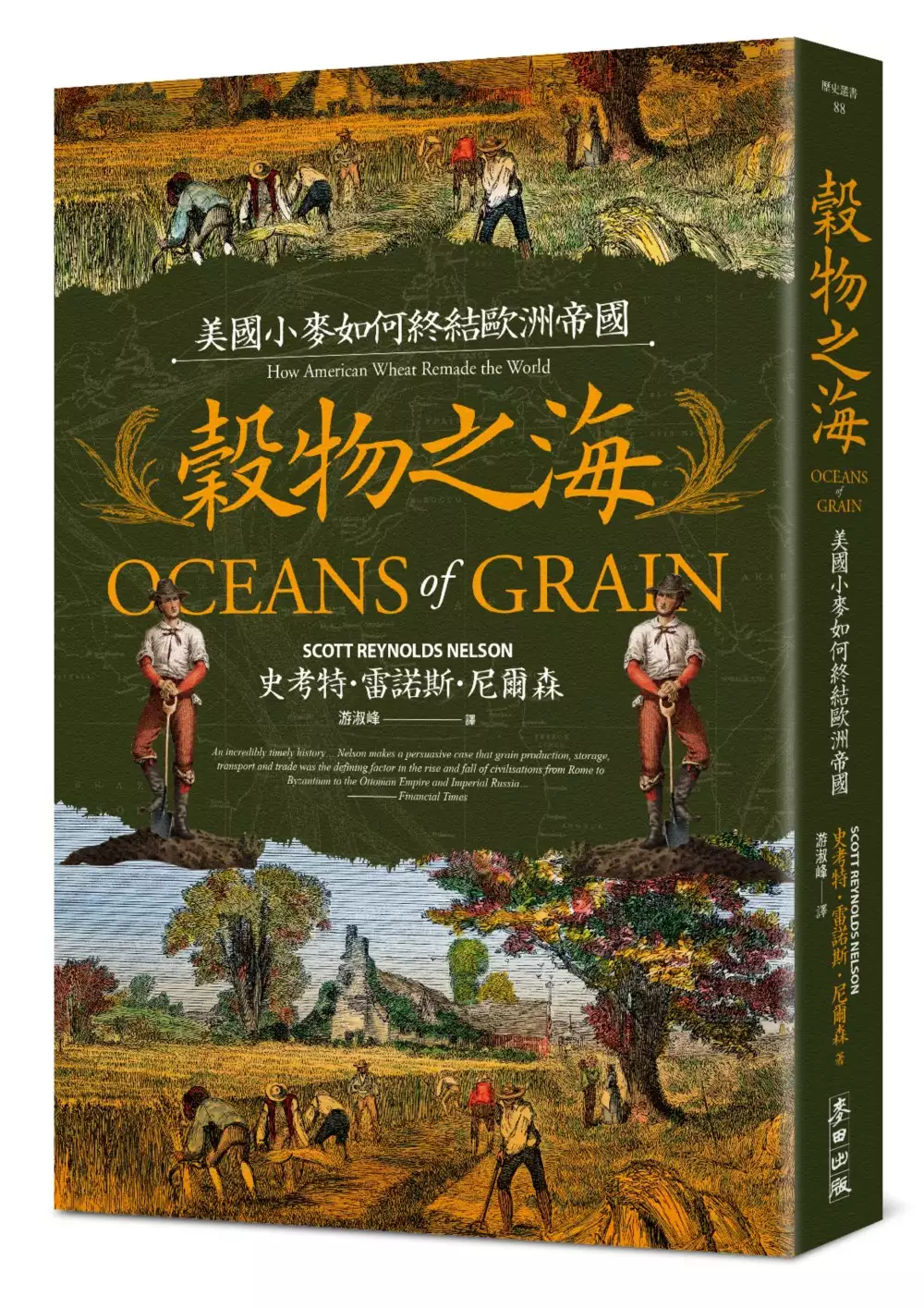

穀物之海:美國小麥如何終結歐洲帝國

為了解決喬治華盛頓 的問題,作者ScottReynoldsNelson 這樣論述:

全球跨度的深入探索,世界史最有力的全新詮釋 爭奪食糧烹調成強者盛宴,控制飢餓是征服人民的關鍵 國家權力的槓桿,如何撐起一座全球貿易的穀物糧倉? 好評推薦 王驥懋 國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系助理教授 洪伯邑 國立臺灣大學地理環境資源學系副教授 曾齡儀 臺北醫學大學通識教育中心副教授、《沙茶》作者 褚縈瑩 臺北大學歷史系助理教授 歷史學家史考特•雷諾斯•尼爾森親自踏上今日烏克蘭肥沃黑土, 沿著河流、港口、渡過大洋,追溯歐洲糧倉發源地──烏克蘭及俄羅斯, 窺探歐洲各國與美國糧食利益天平如何改變,經濟霸權地位如何易主。 穀物價格自古至今,即是牽動農業、經濟運作的重要因素。尤其是源

自烏克蘭的黑土,這塊號稱歐洲最肥沃的土壤所孕育出的農作物小麥,是影響歷史經濟興衰最重要的商品。凱薩琳二世於一七六八年費盡心思取得這塊土地,在此種植小麥餵養全歐洲,凱薩琳大帝懷有一個建立俄羅斯帝國的大膽計畫。五千哩外,美洲殖民地也有一個類似的計畫。本書自此書寫至現代,詳細描述小麥對世界歷史的全新詮釋。 ▌歐洲最顯赫王族哈布斯堡與鄂圖曼帝國因小麥而衰亡 在美國南北戰爭期間,美國穀物產量大增,用來餵飽聯邦軍隊;而在南北戰爭結束後,美國穀物出口呈現爆炸性成長。當成噸的美國小麥開始遠渡大西洋,歐洲的糧食價格應聲暴跌。這些廉價的美國穀物刺激了德國和義大利的興盛,加速了兩大帝國的衰亡。 ▌一場為了麵包而

戰的戰爭 烏克蘭的《麵包和平協議》、俄國內戰時期的穀物廊道;再從法國革命、十月革命到第一次世界大戰,麵包都是引起戰爭的主要因素之一。當穀物價格、市場機制及人們的飽足感無法平衡時,和平穩定的生活被破壞、衝突的引信就被點燃。 ▌美俄聯手提供世界糧食,引發一連串蝴蝶效應 廉價的美國穀物養活了城市和農村的工人階級。隨著深水港縮短工人與來自美國和俄羅斯平原穀物之間的最後一哩路、改善了工人的生活,城市和國家之間的關係也發生了變化。數以百萬的歐洲農業工人,搭乘從美國載穀物到歐洲的同一艘船,來到美國。人口的移動也影響了世界經濟的運作。 《穀物之海》對糧食世界史有全新獨到詮釋。飢餓的人民容易被操控。但是,當

知識分子向革命者展示如何將暴君與農村捆綁在一起的繩索弄亂時,革命就可以展開,在世界強權相互較勁下,沒有比掌握穀物更強大的力量。 尼爾森揭露了小麥作為自羅馬時代到二十世紀帝國與人類的建立者與破壞者,深度的跨國之旅。這本書的深度與廣度極為驚人,完全是原創的,扣人心弦,註定要成為一本時下經典。米和玉米應該也要這麼幸運。——詹姆斯• 斯科特(James C. Scott),《反穀》(Against the Grain)作者 本書是我多年來讀過最精采的歷史著作。這本書充滿真知灼見,揭露了陰謀家與國家領導人、工人與企業家,以及哲學家與經濟學家如何將人類對日常麵包的爭奪,變成戰爭與帝國、革命與征

服、盛宴與飢荒。本書帶領讀者從歐洲的糧倉和古老的貿易通道,到美國內戰和奴隸制的推翻、帝國的建立、第一次世界大戰和俄國革命的殺戮戰場,最後到我們當代的、相互關聯的、極度不平等的世界。在本書中,作者向我們介紹了創造與改造這個世界的人。有些人是流行的新面孔,而有些人——例如亞伯拉罕•林肯和弗拉基米爾•列寧——以如此全新的方式描寫出來,彷彿我們第一次見到他們。 ——安迪•齊默曼(Andi Zimmerman),喬治•華盛頓大學教授(George Washington University) 美國棉花在十九世紀前半段改變了世界,美國的小麥則是在後半段。史考特•雷諾斯•尼爾森對不起眼的穀物所展現力量之描述

,具有全球跨度的探索,闡釋它如何顛覆帝國、促進工業化、興建城市與左右貿易流向,這正是人們夢寐以求的商品歷史:關注政治、觀點上相互連結與比較,加上敘述細節的本領。在閱讀完這本節奏明快的書之後,戰爭、革命以及十九世紀的帝國,看起來和之前已截然不同。——斯文•貝克爾特(Sven Beckert),《棉花帝國》(Empire of Cotton)作者 尼爾森標誌性對尺度的掌握,在這本書完全展現出來。在本書中,我們看見他對美國在緊接內戰後攫取國際小麥市場的現象,做出革命性的闡釋。這本精采絕倫的書,完全顛覆你認為你所知道的十九世紀末與二十世紀初的美國和世界。 ——史蒂芬妮•麥克瑞(Stephanie Mc

Curry),哥倫比亞大學教授

喬治華盛頓進入發燒排行的影片

【百年抗疫:1918後,被流感改變的世界】(Influenza: The Hundred Year Hunt to Cure the Deadliest Disease in History)

這本書其實是在新冠病毒流行前就撰寫好的,主要是作者希望能夠追查分析從1918年西班牙流感(倒楣的西班牙其實他們根本不是發源地)之後,當時人類的反省,跟所使用的藥物與治療方式和人類的文明發展究竟有甚麼改變。

這本書中間提到了好幾個很特別的議題,包含了美國的1976疫苗接種爭議,包含了媒體面對1918年疫情的低調與瞞報,包含了美國為了每一次流感疫情而儲備的戰略物資(但他沒說為什麼這次新冠疫情流行中那麼多的口罩跟防護服卻沒派上用場)~~~317頁的短短作品,建議各位一看。

【作者簡介

傑瑞米.布朗(Jeremy Brown)

資深急診醫師,美國衛生研究院(NIH)緊急醫療研究辦公室主任。

布朗博士在英國倫敦長大,曾就讀於英國知名學府倫敦大學學院醫學院,並在美國波士頓醫學中心完成急診醫學的住院實習。

在進入美國衛生研究院服務之前,他先在喬治華盛頓大學急診醫學部擔任研究主任,並曾任急診科愛滋病毒監測計畫創始主任,期間他曾獲得美國衛生研究院三筆資助用於研究一項新的腎結石療法,並在大學部教授臨床研究、宗教與科學課程。

他是四十多篇經學術領域同儕審查過的論文和四本書的作者,其中包括牛津大學出版社出版的兩本急診醫學教科書。

他目前與妻子住在馬里蘭州銀泉市。

他的觀點文章發表在《紐約時報》和《華盛頓郵報》上,也為大眾科學雜誌《發現》撰稿。

譯者簡介

王晨瑜

復旦大學生物學系畢,復旦大學藥學碩士,目前從事醫藥風險投資。】

中美建交公報在國際法定位之研究:從美語版聖經的法釋義學展開

為了解決喬治華盛頓 的問題,作者許高瑞 這樣論述:

勘探《中美建交公報》要旨,利用統計學的無母數檢定法,卡方適合度檢定(Chi-square Goodness of Fit Test);法釋義學的檢定資料樣本,從更高的上位階「自然法」而來。我國台灣海峽內海迄兩岸分治,跟美國政府官員「較真」查考韋氏字典、朗文字典等等所謂權威版本編篡態樣,我瘋了嗎?本研究者斷然不如是做!緣一九七九年的北京與華府建交中的“acknowledge”與“recognize”有何不同問題,再不容無理取鬧、不容狡賴。雖然《中美建交公報》只有四十多字,每字詞、每句子後面的政治含義,其內容是鬥爭的和相互妥協的結果。綜觀歷屆美國總統就職演說,無論是首任美國總統喬治華盛頓所開啟的

手按《聖經》宣誓就職傳統一直沿襲,抑或者從歷經四十五任美國總統均歡躍使用《聖經》語藝、引用《聖經》原話和典故、模仿《聖經》的話語模式和文體風格等等方面來看,美國總統的就職演說,都充斥著一種濃重而且又難以割捨的《聖經》情節。本文研究,以彼之矛攻其盾!本文解開《中美建交公報》密碼,係取自於美語版聖經創世記,即美國總統伊始「承認」(Acknowledged):台灣是中華人民共和國的一部分,歷史真相至明!中美爭點,在《中美建交公報》正面勘探語言學永遠找不到外交解答,反倒是,咱赳赳炎黃在《中美建交公報》背面繞道借助「美語版聖經」字詞裡,咱找到新的好途徑。

團體心理治療中的依戀

為了解決喬治華盛頓 的問題,作者 這樣論述:

團體治療中的病人常常掙扎于人際困擾,並且難於管理好情緒。對於很多這樣的病人,團體治療是一個理想的形式,因為他們在安全的氛圍中可以從團體和團體領導者那裡得到許多回饋。然而,不同的人有不同的需求。依戀理論提供了一種有效的工作框架,讓帶領者可以選擇如何用更好的方式來干預團體和團體成員。 依戀理論是當今發展心理學和臨床心理學界越來越重視的人格理論,集中闡釋了人格(自我觀和他人觀)以及人際關係形成和發展的內外因素,並在心理治療中已經得到了日漸廣泛和深入的應用。本書系統介紹了依戀理論在團體心理諮詢和治療中的應用,詳盡闡述了團體依戀治療的理論基礎、操作原理和技術重點,既具有嚴密的理論和

研究基礎,又非常具有操作性,是心理諮詢和治療工作者的學習教材和應用于研究的範本。 本書描述了將依戀理論運用於團體治療的情況,解釋了團體治療師如何有效地與不同依戀類型的團體成員進行有效的工作。通過理解依戀風格如何影響團體成員的需求,帶領者可以更好地促進恰當的情感交流,挑戰成員對自己和他人的非適應的信念。作者提供了團體治療不同方面的臨床工作指南以及案例,包括如何篩選組員準備團體,識別不適合團體治療的個體,促進此時此地的情感體驗,幫助團體成員產生積極的改變。

中國大陸文化外交之研析:以習近平時期的孔子學院為例

為了解決喬治華盛頓 的問題,作者譚庚妮 這樣論述:

隨著中國大陸的崛起,中國文化外交日益重要,習近平上台後多次提到提升文化自信,中華文化走出去,提高中國文化軟實力,文化外交成為中國提升國際形象的一個重要途徑。中國大陸現在試圖打造一個專屬中國特色的中國,用中國的方式說中國故事,中國的文化外交強調和諧、以和為貴、以人為本、以鄰為善,對中共而言,文化外交是就是對外宣傳,中國也企圖透過文化外交途徑提升外國對中國的正向態度,透過孔子學院和外國大眾搭橋,讓世界認識中國。本論文訪問了3名在孔子學院現任或曾任的教師或工作人員,透過與他們的訪談試圖了解孔子學院真實的運作情況,也從他們的教學經驗了解學生在孔子學院的感受。根據孔子學院的年度報告,孔子學院近年來不斷

發展。中國對世界的文化和藝術影響力也越來越大。然而,孔子學院還是遇到來自外國大眾與政府的挑戰和疑慮。毫無疑問的,孔子學院讓「漢語熱」持續發燒。但是,因著孔子學院的制度以及與西方價值觀的衝突也造成外國質疑孔子學院背後的負面動機。本論文希望透過文獻分析法及深度訪談法探討中國文化外交,探討習近平時期的文化外交與政策、了解孔子學院的運作以及其對中國文化外交的影響及國際的反應。

喬治華盛頓的網路口碑排行榜

-

#1.The George Washington University

GW uses cookies and other technology on our websites to improve your website experience and to better understand how you use our websites. 於 www.gwu.edu -

#2.乔治华盛顿大学 - 迁木网

乔治华盛顿 大学(George Washington University,缩写GWU)成立于1821年,是一所著名的私立研究型大学。主校区位于美国首都华盛顿市中心,比邻世界银行、国际货币基金 ... 於 www.qianmu.org -

#3.喬治·華盛頓_百度百科

喬治 ·華盛頓(George Washington,1732年2月22日—1799年12月14日),美國政治家、軍事家、革命家,首任總統,美國開國元勳之一。華盛頓出身於弗吉尼亞的一個富有家庭, ... 於 baike.baidu.hk -

#4.喬治華盛頓大學The George Washington University | 美國留學

喬治華盛頓 大學The George Washington University成立於1821年, 以美國開國第一任總統喬治•華盛頓命名,是一所著名的私立研究型綜合大學。大學總人數為11999, ... 於 www.ieeuc.com.tw -

#5.2020年2月17日关于乔治·华盛顿的11个鲜为人知的事实_英国

华盛顿 只有小学教育。 年轻的乔治·华盛顿和他的母亲玛丽·鲍尔·华盛顿。 第一任总统的正规学校教育在他11岁时就结束了,那时他的父亲去世了。 於 www.sohu.com -

#6.喬治·華盛頓怎麼死的:病情惡化去世(搶救無效) - 爵士範

喬治 ·華盛頓怎麼死的:病情惡化去世(搶救無效)分享:喬治·華盛頓是病死的,但是其具體的病因人們不得而知。喬治·華盛頓在去世的當天心臟跳動的頻率 ... 於 www.jueshifan.com -

#7.乔治·华盛顿 - 快懂百科

乔治 ·华盛顿(George Washington),男,1732年2月22日出生,美国杰出的资产阶级政治家、军事家、革命家,美国开国元勋、国父、首任总统。1775年至1783年美国独立战争 ... 於 www.baike.com -

#8.准将乔治·华盛顿·卡勒姆

乔治 ·华盛顿·卡勒姆(George Washington Cullum,1809-1892 年)是美国南北战争中的一位联邦将军。他出生于纽约,1833 年于西点军校毕业, ... 於 www.wdl.org -

#9.喬治華盛頓Presidential Biographies 兒童科普文學故事平裝 ...

George Washington 美國總統傳記:喬治華盛頓Presidential Biographies 兒童科普文學故事平裝英文原版7-9歲| 本賣場不接受急件,一般3天出貨,有問題可以留言客服, ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#10.喬治.華盛頓GeorgeWashington:人物 - 名畫檔案

喬治 .華盛頓George Washington. 編號 Gilbert002; 作者 斯圖爾特.吉伯特Gilbert Stuart; 年份 1797; 原作尺寸 247.6 x 158.7 cm; 原作材質 油彩.畫布Oil on canvas ... 於 www.ss.net.tw -

#11.拎名包駕跑車開趴喬治華盛頓大學成陸「富二代樂園」 - ETtoday

美國喬治華盛頓大學為了提升排名,近年來不斷招收有能力支付昂貴學費的外國 ... 創建於1812年的喬治華盛頓大學(The George Washington University), ... 於 www.ettoday.net -

#12.George Washington University 喬治華盛頓大學(首都華盛頓

George Washington University 喬治華盛頓大學(首都華盛頓Washington DC). 學校特色. George Washington University 位於華盛頓區內,學校內許多教授都在美國政府和跨國 ... 於 www.litzusa.com -

#13.把印第安人的皮剝下來做靴子…課本不敢寫的華盛頓黑歷史

西元1789年4月30號,喬治‧華盛頓(GeorgeWashington)就職成為美國第一任總統。八年後,兩任總統任期結束,他拒絕連任,也開創美國總統不得連任超過兩 ... 於 www.storm.mg -

#14.[美國留學學校] 喬治華盛頓大學|特色介紹 - IDP Education

關於喬治華盛頓大學. George Washington University provides for unparalleled access to leading international institutions, multinational corporations, global ... 於 www.idp.com -

#15.喬治華盛頓(George Washington)

人們常將美國的第一任總統喬治華盛頓稱為美國之父。他為人所周知的是深愛著這片土地及農田,但卻厭惡戰爭。他是美國革命時,一名卓越的將軍及殖民地軍隊總司令。 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#16.Smith, George Washington (1820-1899) - 史密斯,喬治.華盛頓

名詞解釋:人名。十九世紀美國芭蕾舞者、木屐舞(Clog Dance)舞者及編舞家,他生於賓州費城,在當地曾受教於哈扎(P.H. Hazard)且經常和他的學生強(John)或查里. 於 terms.naer.edu.tw -

#17.Merica Patriotic TRex 恐龍喬治華盛頓7 月4 日坦克背心: 服裝

Amazon.com: Merica Patriotic TRex 恐龍喬治華盛頓7 月4 日坦克背心: 服裝,鞋子和珠寶. 於 www.amazon.com -

#18.Brian Williams 為2012年喬治華盛頓大學畢業生演講

Brian Williams Commencement Speech 2012 At George Washington University. NBC夜間新聞主播Brian Williams於2012年喬治華盛頓大學畢業典禮演講。 講者介紹 ... 於 www.myoops.org -

#19.吳乃德導讀/時代的驚奇華盛頓如何形塑領袖地位 - 中央社

在美國開國元勳之中,喬治華盛頓(George Washington)各方面條件或許不是最頂尖,但他成為美國第一任總統,連任一次之後毅然退出政治舞台, ... 於 www.cna.com.tw -

#20.美國總統華盛頓:喬治·華盛頓(George Washington - 華人百科

喬治 ·華盛頓(George Washington,1732年2月22日-1799年12月14日) ,美國聯邦黨政治家,美國首任總統,被美國稱為"國父",美國獨立戰爭時期大陸軍總司令。 於 www.itsfun.com.tw -

#21.老钱:美国往事——第一任总统:乔治·华盛顿(George ...

当时,华盛顿家族的家产为一千英亩土地。 乔治十一岁时,父亲去世,长子劳伦斯继承了大部分财产。劳伦斯曾留学英国,回国后任弗吉尼亚军团上尉,被 ... 於 lao-qian.hxwk.org -

#22.歡迎參觀我的宿舍!!|美國|日常|留學|喬治華盛頓大學- YouTube

美國|日常|留學|喬治華盛頓大學. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to ... 於 www.youtube.com -

#23.乔治·华盛顿的政治领导

[摘要]在美国,乔治·华盛顿早已成为一个政治符号,代表着美国革命中的卓越德性、美好品格与不屈精神。在美国独立战争、制宪和首届政府的领导中, ... 於 www.cnleaders.net -

#24.#喬治華盛頓新聞| Anue鉅亨

喬治華盛頓 相關新聞, 報導, 資訊, 相關個股。 於 news.cnyes.com -

#25.喬治.華盛頓.卡弗(外文書) - PChome 24h書店

Who Was George Washington Carver?世界名人傳記:喬治.華盛頓.卡弗(外文書) - 兒童小說, im Gigliotti(Author)、Stephen Marchesi(Illustrator)、Nancy ... 於 24h.pchome.com.tw -

#26.喬治華盛頓大橋散步路線- 紐約州,美國| Pacer

喬治華盛頓 大橋是一條位於紐約,紐約州,美國的步道,他的長度為3.7km (大約5500步) ,爬升高度為21m,難度評級簡單。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#27.【水深LINE精選】喬治·華盛頓的母親

美國第一任總統喬治·華盛頓(George Washington,1732-1799)在11歲時父親就死了,由母親(Mary Ball Washington,1708-1789)一手帶大,在每天工作結束後,總會將孩子們聚在 ... 於 www.luke54.org -

#28.乔治·华盛顿(美国第一任总统,美国国父) - 搜狗百科

乔治 ·华盛顿(George Washington,1732年2月22日-1799年12月14日),政治家,出生于弗吉尼亚州,毕业于威廉与玛丽学院,美国第一任总统,被称为“美国国父”。 於 baike.sogou.com -

#29.喬治·華盛頓[美利堅合眾國首位總統] - 中文百科知識

喬治 ·華盛頓(George Washington,1732年2月22日—1799年12月14日), 美國傑出的資產階級政治家、軍事家、革命家,美國開國元勛、國父、首任總統。 1775年至1783年美國 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#30.開眼電影網

開眼 ﹥電影 ﹥喬治華盛頓George Washington. 喬治華盛頓George Washington. 片長:89分. 我要評分. 劇情簡介 本片尚無介紹資料◎_◎. 更多劇照. 相關影評/專題文章 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#31.【白宮義見】獨家揭秘喬治·華盛頓的「中國製造」 談白宮與 ...

... 但是白宮的這間瓷器室,卻和中國有著千絲萬縷的關係,特別是,這裡珍藏著美國開國總統喬治·華盛頓用過的乾隆年間的中國瓷器,而從這,我也挖掘. 於 www.chinatimes.com -

#32.首都最大學府-喬治華盛頓大學

(Update: 2021 年更新) 美國首府華盛頓特區Washington DC 規模最大的學府是這一所George Washington University 喬治華盛頓大學。 美國國父喬. 於 adventuresusa.pixnet.net -

#33.乔治·华盛顿私藏本《美国宪法》高价拍卖- BBC News 中文

美国首任总统乔治·华盛顿私人所藏的一部《美利坚合众国宪法》在纽约拍卖,以1000万美元成交。 於 www.bbc.com -

#34.炸彈威脅虛驚一場喬治華盛頓橋重新開放- 新聞- Rti 中央廣播電臺

美國當局表示,由於接獲通報有可疑包裹威脅,全球最繁忙的橋樑之一、位於紐約的喬治華盛頓橋(George Washington Bridge),22日晚間一度雙向封閉約2 ... 於 www.rti.org.tw -

#35.喬治·華盛頓- 維基語錄,自由的名人名言錄 - Wikiquote

喬治 ·華盛頓(英語:George Washington,1732年2月22日-1799年12月14日),英國北美殖民地奴隸主,美國國父,1775年至1783年美國獨立戰爭時的殖民地軍總司令,1789年 ... 於 zh.wikiquote.org -

#36.喬治·華盛頓 - 人物百科

喬治 ·華盛頓(George Washington). (1732年2月22日生於弗吉尼亞,卒於1799年12月14日). 美國首任總統. 任期:1789年4月30日~ 1793年3月4日. 於 www.uleader.com -

#37.乔治·华盛顿- 维基百科,自由的百科全书

乔治 ·华盛顿(英語:George Washington,1732年2月22日-1799年12月14日),1775年至1783年美國獨立戰爭時的陆军總司令。於1789年成為美国第一任总统(其同時也成為全 ... 於 zh.wikipedia.org -

#38.什么是乔治•华盛顿总统的最伟大遗产? | ShareAmerica

1789年2月4日,乔治·华盛顿(George Washington)当选美国第一任总统。 欧巴马总统站在乔治•华盛顿总统的画像前(© AP Images). 华盛顿知道,他的执政 ... 於 share.america.gov -

#39.佐治·華盛頓

佐治·華盛頓(英語:George Washington,1732年2月22日-1799年12月14日),1775年至1783年美國獨立戰爭時的陸軍總司令。於1789年成為美國第一任總統(其同時也成為全 ... 於 www.wikiwand.com -

#40.喬治·華盛頓是怎麼死的?他活了多少歲?

喬治 ·華盛頓是怎麼死的?他活了多少歲?闡明:美國第一任總統喬治·華盛頓(GeorgeWashington)於1732年生於佛吉尼亞州。他在美國獨立戰爭中被任命為革命 ... 於 m.lsqww.com -

#41.為甚麼禁止言論自由-李怡-一分鐘閱讀-Art & Living-Diva ...

喬治 ‧華盛頓(George Washington),生於1732年,1799年逝世。華盛頓在獨立戰爭中率領大陸軍團贏得美國獨立,他拒絕一些同僚希望他領導軍事政權的 ... 於 www.etnet.com.hk -

#42.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

請列舉一則有關「誠實」及一則有關「責任」的品格教育的小故事,並簡述其故事內容? 答案. 1.華盛頓與櫻桃樹:美國首任總統喬治.華盛頓(George Washington)年幼時非常 ... 於 kids.tpml.edu.tw -

#43.喬治·華盛頓是如何帶領美國走向獨立的?他的能力如何?

華盛頓 是美國的首任總統,是美國的開國元勳之一,也是偉大的軍事家,政治家,革命家。他出生在一個富貴的 ... 喬治·華盛頓是如何帶領美國走向獨立的? 於 www.lsbkw.com -

#44.乔治·华盛顿(George Washington) - 知乎

乔治 ·华盛顿(George Washington)1732~1799年,美国杰出的资产阶级政治家、军事家、革命家,美国开国元勋、国父、首任总统。 1789年,当选为美国第一任总统,他组织 ... 於 www.zhihu.com -

#45.波士頓喬治華盛頓雕像觀光旅遊景點介紹 - Expedia

喬治華盛頓 雕像千萬不要錯過的波士頓旅遊景點。到波士頓觀光景點多所以Expedia 提供不同波士頓景點好去處,助您籌劃波士頓,波士頓自由行必去旅遊景點, ... 於 www.expedia.com.tw -

#46.天狗衛視on Instagram: “美國初代總統喬治·華盛頓的紀念堂”

443 Likes, 52 Comments - 天狗衛視(@tengumedia) on Instagram: “美國初代總統喬治·華盛頓的紀念堂” 於 www.instagram.com -

#47.美國古典藝術:霍雷肖·格里諾的「喬治·華盛頓像」 - 新唐人 ...

新古典風格雕刻家霍雷肖·格里諾(Horatio Greenough)的「喬治·華盛頓像」不僅僅是一件令人讚歎的藝術品。 1832年,美國政府委託格里諾製作一座雕像來 ... 於 www.ntdtv.com -

#48.小亮哥奔喬治華盛頓大學驗收千萬供學霸兒雙修Get

林姿佑昨接受《蘋果》訪問透露,當年栽培兒子在台灣一路念私立名校復興高中到出國留學,算算就讀喬治華盛頓大學4年下來,學費加生活費就高達1000多萬元 ... 於 tw.appledaily.com -

#49.喬治·華盛頓— Google 藝術與文化

喬治 ·華盛頓,1775年至1783年美國獨立戰爭時的陸軍總司令。於1789年成為美國第一任總統,在接連兩次選舉中都獲得全體選舉人團無異議支持,一直擔任總統直到1797年,為 ... 於 artsandculture.google.com -

#50.喬治華盛頓酒店(Hôtel George Washington) - 全球訂房- 易遊網

坐落於第8區香榭麗舍大街-瑪德琳,不論您是商務出差還是休閒旅遊喬治華盛頓飯店(HôtelGeorgeWashington)都是理想的下榻之處。離這最近的是喬治五世地鐵站, ... 於 hotel.eztravel.com.tw -

#51.喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心5 月公開視訊會議紀要一

喬治華盛頓 大學席格爾亞洲研究中心5 月公開視訊會議紀要. 一、疫情對臺灣國際空間之影響. (一)WHA 政治敏感度低且基於資訊分享,國際社會應支持臺灣參. 於 www.pf.org.tw -

#52.走在無人探索過的領域,華盛頓如何面對第一任總統任期?

有人說喬治・華盛頓在一七七五年即已成為實質國家元首,所以他在一七八九年宣誓成為第一任總統,只是依照憲法確認他早在許久以前就已獲得的崇高地位, ... 於 www.thenewslens.com -

#53.2021 年喬治華盛頓研討會 - Washington DC

在喬治華盛頓成為改變世界的革命領袖之前,他的一生充滿了非凡的成就、失敗,甚至悲劇。 在為期兩天的研討會上,聆聽弗農山工作人員和歷史學家講述塑造喬治華盛頓的 ... 於 washington.org -

#54.赴美國喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心進修報告

報告內容摘要. 美國喬治華盛頓大學(The George Washington University)艾略特國際事務學院(Elliott School of International Affairs)之席格爾亞洲 ... 於 report.nat.gov.tw -

#55.喬治華盛頓大學辦理台灣文學翻譯講座 - 文化部

駐美國代表處臺灣書院與喬治華盛頓大學東亞語文學系、席格爾亞州研究中心,將於3月26日中午在喬治華盛頓大學吉爾曼圖書館共同合辦共同舉辦台灣文學 ... 於 www.moc.gov.tw -

#56.喬治華盛頓飯店(George Washington Hotel) - 巴黎住宿 - Agoda

位於第八區-香榭麗舍大道,地理位置優越,喬治華盛頓飯店是巴黎短途旅行的理想出發點。 因為離市中心僅的路程,離機場也只有20 km的路程,這間4星級飯店每年都會接待 ... 於 www.agoda.com -

#57.喬治·華盛頓橋附近推薦 - Trip.com

喬治華盛頓 大橋是一條比特於美國紐約州紐約市曼哈頓與紐澤西州李堡的一條橋梁,為一收費懸索橋跨越哈德遜河,是紐約市的一條重要交通要道,因為此橋載有95號州際公路、 ... 於 tc.trip.com -

#58.喬治華盛頓大學商學院

Introduction: 喬治華盛頓大學商學院(The GW School of Business)是由共濟會(the League of Masonic Clubs)捐款於 ... 於 outgoing-iep.nccu.edu.tw -

#59.乔治华盛顿:重要事实和简要传记 - Also see

寿命:出生:1732年2月22日,弗吉尼亚州威斯特摩兰郡。 死亡:1799年12月14日,弗吉尼亚州弗农山,年龄67岁。 於 zhcn.eferrit.com -

#60.古今風雲人物- 喬治華盛頓(七)︰美國獨立戰爭 - RTHK Podcast

... 決定建立大陸軍隊,與英軍對抗,喬治•華盛頓則被推舉為大陸軍總司令。 ... 英王喬治三世及英國上、下議院得知美洲殖民地發動武裝反抗, ... 於 podcast.rthk.hk -

#61.哪種外食「塑化劑」最高?喬治華盛頓大學警告少吃「漢堡肉 ...

美國喬治華盛頓大學(George Washington University)近期的研究即表明,不僅食品本身可能含有劑量不一的塑化劑成分,工廠中的生產鏈、以及食物外包裝的 ... 於 today.line.me -

#62.喬治華盛頓酒店- 巴黎訂房 - KAYAK

立即比價,在KAYAK尋獲巴黎(法蘭西島大區)喬治華盛頓酒店- 巴黎的最佳優惠。價格低至NT$2973。 於 www.tw.kayak.com -

#63.教學資源中心Teaching and Learning Center - 歷任主管

姓名, 個人照片, 任期期間, 備註. 何希慧, 何希慧照片, 94年8月1日~100年7月31日. 最高學歷:美國喬治華盛頓大學教育博士執掌業務:規劃、督導、評鑑「教學資源中心」 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#64.43關於喬治華盛頓的事實- 日期: 2021

喬治華盛頓 實際上出生於1731年2月11日,而不是1732年2月22日。當華盛頓出生時,英格蘭及其殖民地遵循朱利葉斯凱撒在公元前46年設立的朱利安曆法。 於 tw.littlestprettythings.com -

#65.105.10.14駐美國代表處高碩泰大使於喬治華盛頓大學席格爾 ...

2016年10月14日駐美國代表處高碩泰大使於喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心舉辦之「數位經濟論壇:台美在網路時代之合作展望」研討會開幕致詞。 於 www.roc-taiwan.org -

#66.從這張以電腦斷層掃描製成的3D模型圖 - 國家地理雜誌

美國喬治華盛頓大學醫院(George Washington University Hospital)有位59歲的男性患者死於COVID-19,從這張以電腦斷層掃描製成的3D模型圖,可以看出患者的肺部有多處 ... 於 www.natgeomedia.com -

#67.美國喬治華盛頓號航空母艦將參與美韓軍事演習 - RFI

美國國防部發言人莫雷爾5日明確表態:喬治華盛頓號航空母艦,將進入黃海海域,參與美、韓聯合軍事演習。 於 www.rfi.fr -

#68.FUNKO POP Icons 歷史系列- 喬治·華盛頓|模型/公仔 - 東森購物

電影動漫熱門角色搭配各種周邊樂趣無窮喔. 於 www.etmall.com.tw -

#69.喬治華盛頓的圖片、庫存照片和向量圖 - Shutterstock

歡迎瀏覽Shutterstock 收錄的高畫質喬治華盛頓庫存圖片和其他百萬張免版稅庫存照片、插圖和向量圖。 每天收錄數千張高水準圖片。 於 www.shutterstock.com -

#70.乔治华盛顿大学| QS世界大学排名| 梦奇科技

QS世界大学学科排名(共27个). 社会科学与管理Social Sciences & Management 生命科学与医学Life Sciences & Medicine 艺术与人文Arts & Humanities 自然科学Natural ... 於 daxue.menggy.com -

#71.George Washington(乔治·华盛顿)【自制中英双字幕】 - BiliBili

乔治 ·华盛顿(George Washington,1732.2.22—1799.12.14),美国政治家、军事家、革命家 ... 於 www.bilibili.com -

#72.風雲人物志-第3集美國國父喬治華盛頓免費線上看|LiTV立視 ...

蒙福福音《風雲人物志》正版高畫質線上看。喬治華盛頓為美國獨立戰爭時期的總司令,在他英明的領導之下,美軍最後戰勝英軍。雖然曾物資短缺, ... 於 www.litv.tv -

#73.我最佩服的一個傳奇-喬治·華盛頓@ 同慶 - 痞客邦

George Washington,1732-1799 華盛頓是美國獨立時的軍隊總司令也是那時美國民間聲望最高的一個人, 全世界的人民被欺壓到不行的地步, 總會反彈起來革命, 革命最. 於 cary1688.pixnet.net -

#74.紐約喬治華盛頓大橋- 藏品資料 - 國立臺灣歷史博物館典藏網

喬治華盛頓 大橋建於西元1931年竣工,為懸索橋,橋下為哈德遜河。原為單層橋,後於1962年於橋下方增建橋面。照片右上方印「GEORGE WASHINGTON BRIDGE NEW YORK」。 於 collections.nmth.gov.tw -

#75.林爽文台灣的喬治華盛頓

林爽文台灣的喬治華盛頓. 這次農民起義十分成功,義旗一舉,萬萬人皆從之,台灣全島進入獨立政權時期,它很像一七七六年(兩者僅相差十年)英國殖民美洲大陸,美國的喬治 ... 於 www.taiwanus.net -

#76.喬治華盛頓最後是怎麼死的?喬治華盛頓有沒有子女後代?

1799年,華盛頓染上了感冒,引起嚴重的發燒和喉嚨痛,並惡化為喉頭炎和肺炎。1799年12月14日華盛頓去世。遺體葬在弗農山當地。 死因爭議. 情景. 於 zi.media -

#77.美國國父 華盛頓 - 博客來

其中,居功厥偉,最為人熟知的,就是美國的「建國之父」、開國元勳、美國第一任總統、傑出的政治家、偉大的愛國者和民族英雄喬治.華盛頓(George Washington)了。 於 www.books.com.tw -

#78.George Washington University 喬治華盛頓大學 - 遊學

法學院是華盛頓特區第一所成立的法學院,歷史悠久,更勝同處華盛頓特區的喬治城大學。 學校排名. US NEWS 2021學校排名: #66 美國大學綜合排名(本科) 於 www.talkedu.com.tw -

#79.喬治·華盛頓- 求真百科

喬治 ·華盛頓(George Washington,1732年2月22日-1799年12月14日),1775年至1783年美國獨立戰爭時殖民地軍的總司令,1789年成為美國第一任總統(其同時也成為全世界 ... 於 factpedia.org -

#80.喬治·華盛頓是怎麼死的?他活了多少歲? - 風趣史記網

喬治 ·華盛頓是怎麼死的?他活了多少歲?介紹:美國第一任總統喬治·華盛頓(GeorgeWashington)於1732年生於佛吉尼亞州。他在美國獨立戰爭中被任命為革命 ... 於 m.fqsjw.com -

#81.喬治華盛頓大學George Washington University-美國 - APM留學 ...

喬治華盛頓 大學(George Washington University),簡稱GWU或GW,是美國著名的私立綜合性大學,最新2020年US News美國大學排名第70名。作為美國領先的研究型大學, ... 於 www.apm-edu.com.tw -

#82.喬治華盛頓十大傳記為孩子們

喬治華盛頓 是我最喜歡的美國總統之一。 他是一個非凡的性格和榮譽,以及正直的人。 作為美國第一任總統,他為總統職位定下了基調,並且非常清楚自己的行為將如何影響 ... 於 zhtw.drafare.com -

#83.美国国父乔治·华盛顿的身后事 - 青年参考

华盛顿 纪念碑被视为美国的象征。 作为美国开国总统,乔治·华盛顿的故事在他死后迟迟没有画上句号。 正如作家 ... 於 qnck.cyol.com -

#84.喬治·華盛頓大學 - MBA智库百科

喬治 ·華盛頓大學(George Washington University)喬治·華盛頓大學網站:http://www.gwu.edu 英文喬治·華盛頓大學是為了紀念美國的締造者喬治·華盛頓先生而設立的, ... 於 wiki.mbalib.com -

#85.喬治華盛頓飯店- 住宿預訂優惠及飯店資訊 - Hotels.com

喬治華盛頓 飯店提供住宿優惠,包含可免費取消和全額退款的房價。大衛布拉德福歷史博物館走路幾分鐘就到。此飯店提供免費無線上網和停車。所有客房皆有電視和空調。 於 tw.hotels.com -

#86.喬治·華盛頓| 刺客教條中文維基 - Assassin's Creed Wiki

乔治 ·华盛顿(George Washington) (1732 – 1799) 是1775年到1783年美国革命战争时期大陆军的总指挥,他在1789年到1797年任美国第一任总统,任期1789年4月30日到1797 ... 於 assassinscreed.fandom.com -

#87.华盛顿将军系列故事:打马少年入画江山| 乔治 - 大纪元

儿时的乔治·华盛顿,就显示了他天性的慈悲心肠,身处在复杂关系中,周到地维护着这一大家的家庭成员之间的亲密联系。 於 www.epochtimes.com -

#88.喬治華盛頓大學 - Facebook

喬治華盛頓 大學, Washington D.C., DC. 11 likes · 2 were here. 乔治华盛顿大学(The George Washington... 於 m.facebook.com -

#89.英文書喬治華盛頓George Washington | 蝦皮購物

二手書很乾淨購買英文書喬治華盛頓George Washington. 於 shopee.tw -

#90.logo - 中央研究院近代史研究所

喬治 .華盛頓渡越德拉瓦河. 1776年7月4日,英屬北美十三州殖民地大陸會議批准《獨立宣言》,宣告獨立,以喬治.華盛頓為總司令抗英。此為影響全人類歷史之重大史事, ... 於 www.mh.sinica.edu.tw -

#91.GOOD TV探索之旅-喬治華盛頓卡佛 科學家暨主僕(下)

喬治華盛頓 卡佛─科學家暨主僕(下). 訊源一. 訊源二. 用聽的. 來到塔斯吉後,卡佛一切從頭開始,盡全力張羅學 ... 於 www.haoxiaoxidianshi.info -

#92.喬治・華盛頓- English translation – Linguee

Many translated example sentences containing "喬治・華盛頓" – English-Chinese dictionary and search engine for English translations. 於 www.linguee.com -

#93.美國喬治華盛頓大學員工、地點、校友 - LinkedIn

美國喬治華盛頓大學| 277687 位LinkedIn 關注者。Only at GW, we change the world, one life at a time. | The George Washington University, an independent ... 於 tw.linkedin.com -

#94.美國第一任總統——喬治·華盛頓 - 每日頭條

喬治 ·華盛頓(George Washington,1732年2月22日-1799年12月14日),美國首任總統。1775年至1783年美國獨立戰爭時殖民地軍的總司令,1789年成為美國 ... 於 kknews.cc -

#95.喬治華盛頓大學辦理台灣文學翻譯講座

喬治華盛頓 大學將於3月26日(星期一)中午,在吉爾曼圖書館舉辦台灣文學翻譯講座,邀請奧克拉荷馬大學《今日華文文學》季刊主編石江山教授(Jonathan ... 於 www.taiwanembassy.org -

#96.喬治華盛頓大學

喬治華盛頓 大學(The George Washington University,簡稱GWU)建立於1821年 是美國頂尖的私立大學之一。 主校區位於美國首都華盛頓特區市中心,距白宮只有幾個街區。它是 ... 於 www.wes.tw -

#97.華盛頓喬治華盛頓大學(George Washington University)附近 ...

飯店距離喬治華盛頓大學500 公使,距離世界銀行800 公尺。 State Plaza Hotel 的每間客房均設有簡易廚房﹑更衣區﹑書桌﹑保險箱和平面有線電視。 飯店提供設備完善的健身 ... 於 www.booking.com -

#98.GOOD TV探索之旅-喬治華盛頓卡佛 科學家暨主僕(上)

在內戰時期出生的喬治華盛頓卡佛,母親是個黑奴,襁褓時期就遭綁架,以致母親下落不明,所幸受到主人卡佛夫婦 ... 於 www.goodtv.tv -

#99.政大以臺灣研究走入喬治華盛頓大學

【國際事務學院外交政策研究中心訊】為強化與臺灣及政大的連結,政大位於美國華府的姐妹校喬治華盛頓大學(The George Washington University)總圖書館發展部行執行長布 ... 於 140.119.168.20