喜表情的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RichardBarnett寫的 看得見的醫學文明史:手術劇場、解剖維納斯、瘋狂之所在(套書) 和梁雅怡的 河馬媽媽分鬆餅都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和台灣東方所出版 。

國立藝術學院 音樂學系碩士班 朱宗慶所指導 吳慧甄的 台灣北管藝師邱火榮先生福路派鑼鼓樂之收集整理 (1998),提出喜表情關鍵因素是什麼,來自於北管、福路派、鑼鼓。

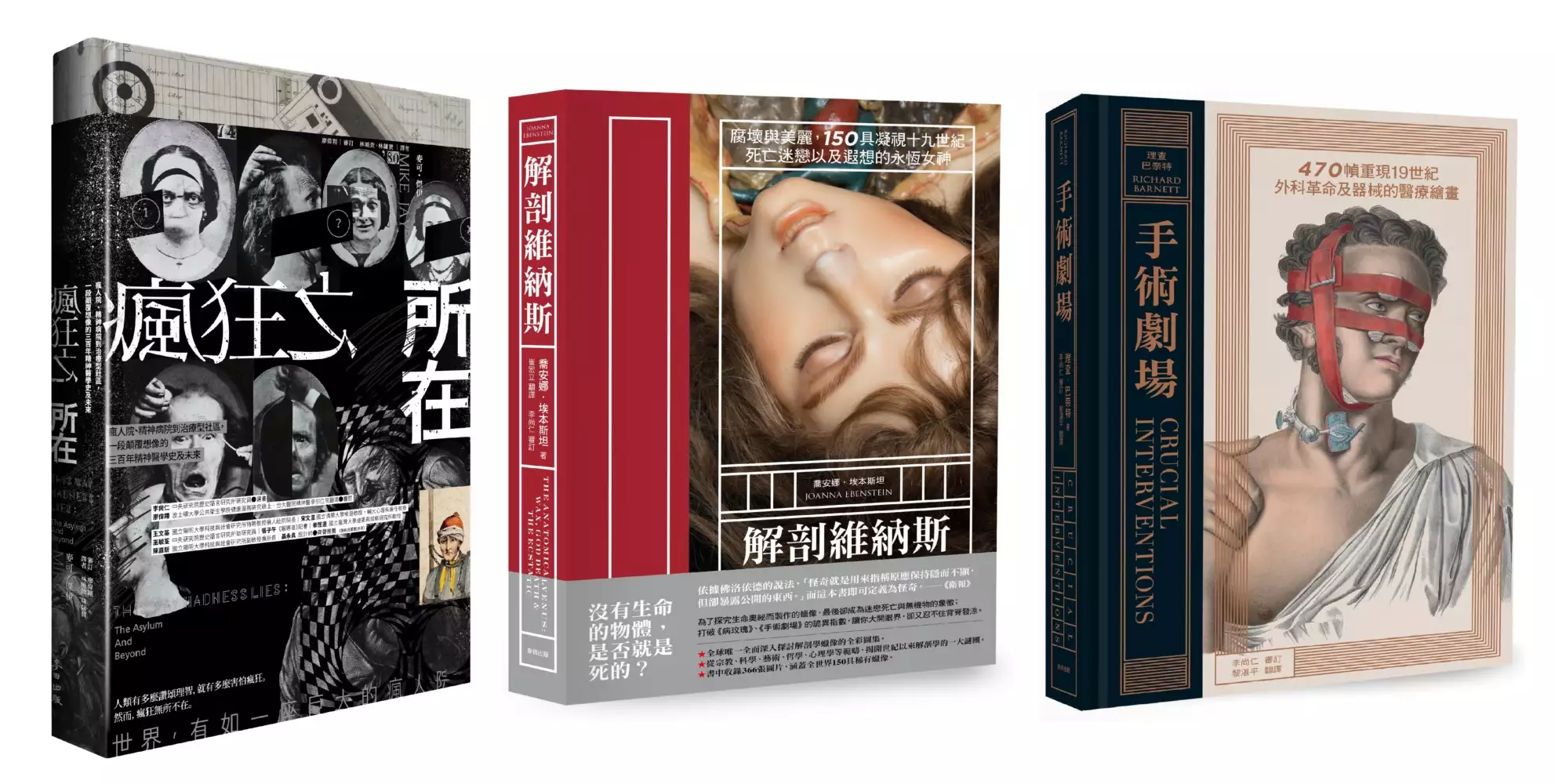

看得見的醫學文明史:手術劇場、解剖維納斯、瘋狂之所在(套書)

為了解決喜表情 的問題,作者RichardBarnett 這樣論述:

=套書特色= ★最不為人知的醫學文明史,最衝擊人心的插圖、畫作與珍稀檔案,一次收藏! ★《手術劇場》、《解剖維納斯》、《瘋狂之所在》三書為英國老牌藝術出版社Thames & Hudson的重磅之作,總計收錄逾1400幀以上精美圖照,藉此透視人類醫學文化史上最難以窺見的三面向:外科手術史的演進、人類對解剖與死亡的迷戀,與精神病院的沿革。 =內容簡介= 《手術劇場》 揭露醫療史上最疼痛的世紀 「剖腹產、手指截肢、下顎切除……一幀幀詭譎卻精緻的生死繪畫,重現了某一段『現代』醫療還相當令人髮指的年代。」──《衛報》 當那支恐怖的刀子刺進乳房,一路切穿靜脈、動脈、肌

肉和神經,除非法院頒布禁止令,否則誰也無法阻止我哭叫。我放聲尖叫。整個手術期間,我斷斷續續尖叫,幾乎沒停過,我很驚訝自己的耳朵竟然還沒聾?疼痛難以忍受。刀子劃開皮肉、抽回,那種痛似乎永遠不會消褪。突然衝進身體內部的空氣猶如無數細小、分叉的匕首,撕裂創口邊緣。我以為手術終於結束,噢,不!另一輪恐怖折磨的切割戲碼再度上演。最慘的是,為了把這恐怖組織的底部、根部從附著部位剝除,又一次,我承受那筆墨言語難以描述的痛楚。但這一切還沒結束。拉雷醫師往下一劃,噢,天哪!我感覺有把刀狠狠地來回抵著我的肋骨;他在刮我的骨頭! ――出自小說家芬妮.伯尼(Fanny Burney)於1811年切除乳房的親身經歷

繼《病玫瑰》之後,作者理查‧巴奈特再度與惠康圖書館合作,以十九世紀的外科手術技法與器械為主題,精選超過 470 幀令人望之生痛的醫療繪畫,一窺在麻醉與消毒等現代技術發明之前與之後,外科醫師如何進行無數需要開膛剖肚的大型手術。 其實早在止血、麻醉、消毒等現代熟知的技術發明以前,外科醫師已開始執行諸如乳房切除、截肢、摘除結石等手術。他們以人力、綁帶束縛病人;運用皮帶、襯墊加壓止血;穿著外出服、在病人家中或是有諸多學生、學者圍觀的手術劇場進行手術……不只病人痛苦掙扎增加手術困難度,失血、感染等問題也導致術後死亡率居高不下。而在部分地區,外科手術甚至是由理髮師而非外科醫師執行。不過一個多世紀,與酷刑

無異、死亡率大於戰爭陣亡率的外科手術,究竟是如何突飛猛進到今日無菌、無痛、救人無數的專業樣貌? 透過一幀幀珍稀繪畫,不僅記錄了這段輝煌的歲月,也隱藏了在這堪稱外科發展黃金時期的年代,病人身為沉默的參與者,被醫院與醫療雙雙「稀釋」的痛楚;以及外科醫師如何遊走在道德的邊緣、試探人體的極限,以手術刀開拓個人的權勢與地位,以及滿足自己對切割的想望…… 《解剖維納斯》 沒有生命的物體,是否就是死的? 為了探究生命奧祕而製作的蠟像,最後卻成為迷戀死亡與無機物的象徵。 依據佛洛依德的說法,「怪奇就是用來指稱原應保持隱而不顯,但卻暴露公開的東西。」而這本書即可定義為怪奇。──《衛報》 本書藉由爬梳

數世紀以來解剖學蠟像的影響,提出許多耐人尋味的問題,關於科學、宗教、哲學、美、性、欲望與藝術。──《出版人週刊》 書中收錄的蠟像照片精緻、色彩鮮豔、且從非常私密的角度拍攝,一般大眾無法從如此接近的距離觀看人體內部構造。──黛安娜.約瑟芙薇琪(Diane Josefowicz)博士 慵懶躺在綢緞上的女神,臉上帶著歡愉狂喜的表情, 衣裳盡褪,僅有脖子上一串光澤耀眼的珍珠項鍊,以及…… 暴露在外的五臟六腑…… 維納斯,象徵愛與美的女神,化身為死亡的代言人。 在她那美麗迷濛的雙眼、完美比例的軀體、以及鉅細靡遺的內臟之下, 究竟有沒有靈魂? ◆啟蒙精神的具體實踐◆ 十八世紀末,在義大利佛羅倫斯的

蠟像工作坊裡,藝術家蘇西尼製作出第一具蠟製的解剖學維納斯。它不僅符合自文藝復興以來對於理想女性美的一切條件,也具備啟蒙時代對於真理與科學的追求、企圖了解人類及宇宙奧祕的想望,所以當你掀開它的胸板,可以看到精細且完全符合解剖學的人體構造,肌肉、骨骼、血管、內臟……。輕輕鬆鬆大卸八塊,還可以反覆組合、拆卸,既不髒亂也無血腥,又不用擔心腐敗發臭,省去尋找屍體來源的麻煩,以及解剖犯人、盜墓獲利等道德爭議與犯罪行為,不僅方便醫學院教學,這樣的解剖形式也更適合公開展覽,藉以廣開民智。 ◆集驚豔與驚懼於一身◆ 蘇西尼的蠟製女神為醫學、解剖學、科學、教育帶來新的曙光。其實人類與蠟像的淵源由來已久,自古埃及以

來即經常用於詛咒、獻祭、祈願;宗教儀式、喪葬儀式;甚至是製作具警世意味的宗教藝術品。隨著解剖學維納斯的誕生,蠟製人像成為宗教、科學及藝術的綜合體,看似矛盾卻又息息相關。從科學的角度來看,講究藝術美感的潤澤長髮、活靈活現的玻璃眼珠、奢華的綢緞襯墊,或是具有宗教象徵的珍珠項鍊、狂喜表情,不僅沒有必要,反而會降低科學可信度;而對宗教或藝術來說,反覆剝皮卸骨、袒露內臟的功能也有些多餘。然而,透過解剖學維納斯展現出人體構造的精巧奧妙,讓人不得不承認這一切的背後真有造物主的存在;而充滿藝術美感的外表降低人們對於死亡、解剖的恐懼,但之間的反差卻引發內心深處的不安。如此糾結不清的意涵,賦予解剖學維納斯獨特的氣

質,明明是無機物,卻又栩栩如生、幾可亂真;外表美麗誘人,暴露的內臟卻讓人不寒而慄。 ◆對生命的好奇化為對死亡的迷戀◆ 隨著時代改變,大眾不再視蠟製人像為宗教獻品、科學工具、藝術作品,卻將之看作怪奇的代名詞、扭曲欲望的體現,比較極端的如戀屍癖、戀物癖、性虐待狂,或是藉此打造理想中的女性、保存逝去的愛人、占有得不到的對象,甚至衍生出現代人絕不陌生的真人替代品:充氣娃娃、性愛玩偶。以上種種現象也帶出一個疑問:機械也好、蠟像也罷,在沒有生命的物質之中,是否有靈魂存在?解剖學維納斯漸漸退出理性、科學的啟蒙舞台,成為哲學、心理學、社會學研究的主題。數個世紀以來都沒有改變的蠟像,為何大眾的解讀卻如此不同?

單純只是因為時代精神的差異嗎?如果人類看待事物的方式是出於潛意識的反射,那麼在這區區百年間,人類心理為何產生這麼大的變化,將變態視為常態? 《瘋狂之所在》 世界,有 如 一 座 巨 大 的 瘋 人 院 人類有多麼讚頌理智,就有多麼害怕瘋狂。然而,瘋狂無所不在。 他們說我瘋了,我說他們才瘋, 可惜啊,他們人多勢眾! ◆一部從對抗、治療到與瘋狂共存的醫學史 × 一段由精神疾患所串連的藝術史◆ 18世紀│瘋人院的存在,是為了把精神異常者隔絕於社會之外 19世紀│收容所強調人道對待與宗教慰藉,期盼瘋人能重拾理性 20世紀│精神病院崛起,以生物醫學為基礎的療法蔚為主流 21世紀│後收容所

時代來臨,諮商系統、身心靈療法結合處方藥物,帶來巨大的商機,卻也成為精神疾病大爆發的時代 ──接下來,等在前方的會是什麼? 我們愈想使用黑白分明的準則定義瘋狂, 瘋狂與正常之間的界線就愈難固定。 「精神疾病」實乃一段巨大光譜,廣納千萬種生命境遇,無一相同。 《瘋狂之所在》為英國倫敦衛爾康博物館「瘋人院:精神病患收容所與其外」的展覽成果,其宗旨在於叩問「瘋狂」與「收容所」的歷史與轉變,以及這兩個詞彙在當代所激盪出的迴響。本書以英國伯利恆皇家醫院之沿革為經,以精神醫學的實踐與修正為緯,細膩爬梳18世紀以來,以歐美為主要場域的精神治療機構如何演變至今,相較於過去,社會大眾面對瘋狂與精神疾病的態度

又有何異同,及其未來展望。

喜表情進入發燒排行的影片

? 影片資訊 ?

一連兩集的生日過程已經上載了,剪接的時候真的好多感動由心中湧現出來,自問自己是一個不會隨意把喜怒哀樂放在面上的人,從畫面中可能會看不出任何驚喜表情。

有很多很多的說話想同大家講,希望大家會花20分鐘聽下我依個長氣的老人家講的懶係感性的心底話??

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

?聯絡資訊 ?

▫️ Instagram : CRAZYFAN_4s

https://instagram.com/crazyfan_4s/

▫️ Facebook : CRAZYFAN 電瘋線

https://www.facebook.com/電瘋線-CRAZY-FAN-1642647536015437/

▫️ Email : [email protected]

▫️ Instagram : JIMMYDIARY

https://instagram.com/jimmydiary/

▫️ Facebook : JIMMYDIARY

https://www.facebook.com/jimmydiarylife/

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

? 字幕協助 ?

▫️? 希望大家可以幫忙爲電瘋線的影片提供字幕,可以令更多不同地方認識我們。

▫️當您提交字幕時,別忘了勾選 [製作/演出人員名單中可註明字幕是由我提供] 方塊。

▫️您參與製作字幕的影片發佈後,您的名稱和頻道連結就會顯示在影片說明中。

? 拍攝工具 ?

▫️ 背景音樂:? Youtube 音樂庫

▫️ 拍攝器材:? 1)SONY NETX ? 2)GOPRO . ? 3)IPHONE6PLUS

▫️ 剪輯軟件:? FINAL CUT

‼️ © This video is created and edited by Jimmy.

台灣北管藝師邱火榮先生福路派鑼鼓樂之收集整理

為了解決喜表情 的問題,作者吳慧甄 這樣論述:

臺灣亂彈(北管)戲在臺灣民間佔有重要的地位,其戲曲文學與音樂,影響了臺灣大多數的民間戲曲。近代臺灣亂彈戲流行,乃因傳統社會喜愛戲劇,在節令、寺廟慶典、民間集會、公祭及家庭婚筵喜慶皆「無不先內戲者」,看戲成為農業社會民眾主要的娛樂。小時候有記憶開始,爺爺就在北管子弟團擔任花臉這個角色。每每在廟會慶典中,先以「出陣」的方式繞境全村;到了晚上就在廟口前的戲臺,表演大家熟悉的歷史故事。這樣美好又熱鬧的回憶總是在我上大學接觸京劇鑼鼓後,常常縈繞在腦中。心想除了京劇鑼鼓外,應該還有別的劇種鑼鼓,因此在與家人討論商量後,決定以臺灣北管亂彈戲鑼鼓樂為出發點,做為研究所的主題報告。

一九九五年十月在朱宗慶教授的引介下,我正式向邱火榮老師拜師,學習北管鑼鼓樂。在學習的過程中,發現師承大多是以口傳為主,因較不熟悉閩南話,所以每每在寫鼓詩時都會有一些語誤(鼓詩相當於鑼鼓經,就是以文字記錄鑼鼓樂的節奏,例如匡七匡七。);而且有很多資料會因為時間及空間的因素而漸漸消失。一如現今,老藝人漸漸衰老凋零,有很多資料,尤其是戲曲唱腔部份是愈來愈難保存,早期社會沒有設備完善的錄音工具,無法完整地保存唱腔音樂,以導致目前在學學子在學習過程中無法百分之百的呈現。而老藝人或劇團的手抄本劇目或樂譜等等,因社會需求、經濟狀況、政府決策等大環境的改變使得紙上資料因不細心的存放以致漸漸流失。見於如此現

象,讓我深感痛心;而又因鼓詩的語誤,以及每位藝師又因地緣關係會有自己的一套記鑼鼓經的方法,或司鼓(因為拍鼓在鑼鼓樂中算是領導全體,所以演奏拍鼓在樂團中稱司鼓或領鼓)指令表達、手勢的不同,造成在學學子學習過程的偏差,以至於在傳統文化上的推廣有一股無力感。 國立藝術學院音樂系在一九九八年九月請邱火榮老師擔任北管音樂的指導老師,有幸地,我也參與了部份課程,發現學西樂的學子們,在聽到老師念「鑼鼓經」時的驚喜表情以及實際操作樂器時的挫敗表情,讓我深感無力。因為大家容易為某段鑼鼓經灌上拍號而不易跟上鼓佬的指令變化,或者不清楚鑼鼓經的字義是代表何種樂器;甚至搭配上旋律樂器嗩吶後的

曲牌鑼鼓‧‧‧‧等等。讓我更想把邱火榮老師所教授的福路系統鑼鼓經做一番整理,讓更多的人在接觸此鑼鼓樂時容易「上手」;同時也把口傳易留下的語誤減至最少。 因為自己主修西洋打擊樂器,深知打擊樂世界是一個充滿宏觀的世界。常常聽朱宗慶教授說:「二十一世紀是中國打擊樂器的世紀」每每聽到這句話就會很興奮,心想除了個人有興趣外也想盡自己的力量為傳統打擊樂盡力。 此次研究主題是以收集邱火榮老師所教授的北管福路系統鑼鼓樂為主。內容如下: (一) 福路戲曲鑼福鼓樂 戲曲音樂,都有一固定的演出模式,如果把鑼鼓樂依照時間先後次序

排列出來,就有下列五種鑼鼓樂。 1、上台鑼鼓 2、口白鑼鼓 3、唱腔鑼鼓 4、身段鑼鼓 5、下台鑼鼓 (二) 福路曲牌鑼鼓 由於曲牌數量眾多,僅以「風入松」及「急三槍」為例。 「風入松」的旋律可以細分為三小段ABC,介由鼓佬手勢的指令可以有四種變化: 1、整段演奏方式的鑼鼓 2、在三小段結尾做拍子及聲響的變化 3、在三小段結尾做拍子及聲響的變化;聲響小

4、在每一小段間做獨立的開始與結束 5、「風入松」演奏完後可以接「急三槍」,俗稱母帶子 (三) 福路清鑼鼓樂 清鑼鼓樂中以「蝴蝶雙飛」比較具有特色,此鑼鼓樂是相當有名的,而且具有較多的節奏變化、樂器的特殊音色及特定的司鼓指令變化。例如「龍滾水」、「鯉魚擺尾」除了節奏多變外還有鼓佬的指令動作有具像的「龍滾水」「鯉魚擺尾」等搖擺動作。故以此為例。而扮仙戲的「加官點」是大家較熟悉的部份,這是一首以鑼鼓樂為演員身段表演伴奏的形式。

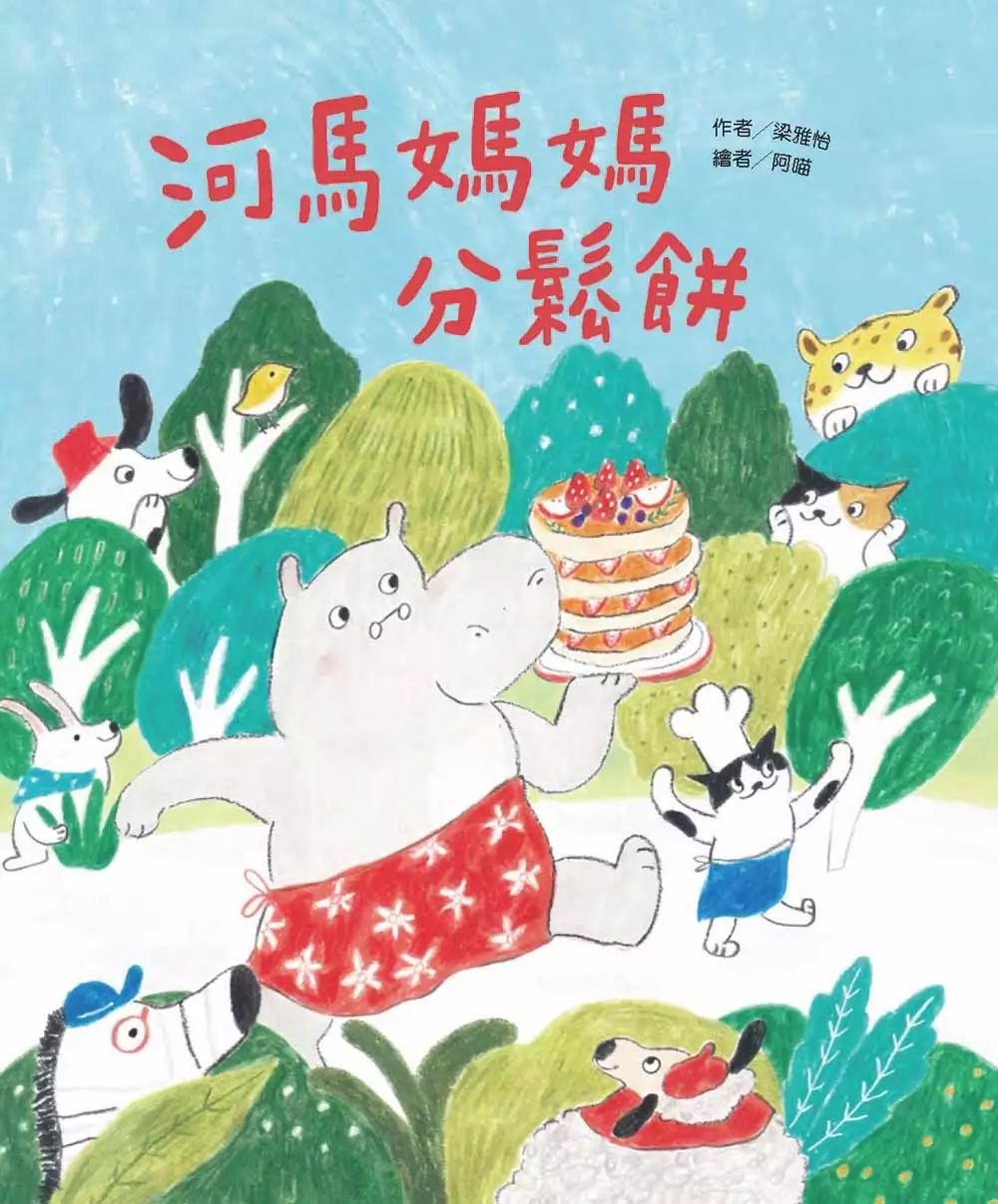

河馬媽媽分鬆餅

為了解決喜表情 的問題,作者梁雅怡 這樣論述:

★一本與孩子討論分享、公平觀念的最佳繪本★ 不要苛求他人的分享是否公平, 自己付出後的收穫,才最美味! 河馬媽媽做了香噴噴的鬆餅,想與森林裡的動物們分享。 為了不讓大家爭先恐後,她訂下規則:「想吃鬆餅請排隊,先到先得。」結果,花豹、羚羊和斑馬跑得快也吃得快,連續排了四次,其他動物覺得好不公平。 於是河馬媽媽加上一條規則:「想吃鬆餅請排隊,先到先得。每隻動物只可排隊一次。」結果,公雞要幫在家孵蛋的太太拿,兔媽媽也要幫家裡的十二個小孩拿……其他的動物紛紛抗議。 為了公平,河馬媽媽又加上一條新規則:「想吃鬆餅請排隊,先到先得。每隻動物只可排隊一次。每個家庭限領一塊

。」但是這樣真的公平嗎?螞蟻家族吃不完,黑熊一家卻不夠吃…… 河馬媽媽沒有放棄,第四天,她想到了新方法:「想吃鬆餅請排隊,先到先得。每隻動物只可排隊一次。每個家庭限領一塊。鬆餅大小按照體型決定。」 沒想到,動物們還是不滿意,鼻涕蟲對蝸牛說︰「有本事就把殼脫下來,你還不是跟我一樣大?」蛇說︰「我實在分得太少了!別看我這麼苗條,我可是能吞下一頭牛!」所有動物紛紛大叫:「不公平!」甚至怪河馬媽媽鬆餅做太少了! 河馬媽媽生氣了!「我只是想跟大家分享,現在卻來責怪我?這對我公平嗎?我不要分享了。」 從此,樹林一片寧靜,動物們好想念河馬媽媽的鬆餅。 有一天,小豬竟然從河馬媽

媽家出來,手上還拿著香噴噴的鬆餅…… 難道是河馬媽媽改變心意了?還是她想到了什麼好辦法呢﹖ 本書特色 一本寓教於樂的繪本,故事有趣且具思考性,透過生動可愛的動物角色,探討公平與不公平,結局令人驚喜。 各界推薦 導讀推薦 蔡幸珍 兒童文學工作者 真心推薦 柯倩華 童書評論家 施政廷 插畫家 桂文亞 資深兒童文學主編、作家 海狗房東 繪本工作者 黃筱茵 童書翻譯評論工作者 劉旭恭 繪本作家 盧方方 後青春繪本館主編 賴嘉綾 作家、繪本評論人 (以筆畫排序) *適讀年齡:4歲以上 *有注音