唐山大地震女兒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟浪寫的 自由詩魂 孟浪詩全集 和張翎的 廊橋都知道都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《唐山大地震》觀后感也說明:幾十年後,唐山的廢墟上蓋起了一座座繁華的大樓,而那對分離的命運多桀的母女也在2008年重逢。 我一邊觀看影片,淚水一邊在眼眶中打轉。女主角為失去丈夫和女兒而時時悲痛 ...

這兩本書分別來自暖暖書屋 和時報出版所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系碩士在職專班 須文蔚所指導 馬嶔的 飲食書寫中採集與耕作經驗之研究 (2021),提出唐山大地震女兒關鍵因素是什麼,來自於飲食書寫、採集、耕作、紀實文學。

而第二篇論文大仁科技大學 文化創意產業研究所 王宗松所指導 魏羽忻的 恆春半島地區國小高年級學童地方認同、文化認同與恆春民謠傳唱意願之相關研究 ──以內在動機與外在動機為中介變數 (2020),提出因為有 地方認同、文化認同、恆春民謠傳唱的重點而找出了 唐山大地震女兒的解答。

最後網站中國《唐山大地震》:23秒的地震,32年的餘震則補充:二個孩子方達與方登被壓在石板下奄奄一息,救得了兒子便救不了女兒,救得了女兒便救不了兒子,如何選? 「二個都得救」元妮如同錄音機般的說著這句話, ...

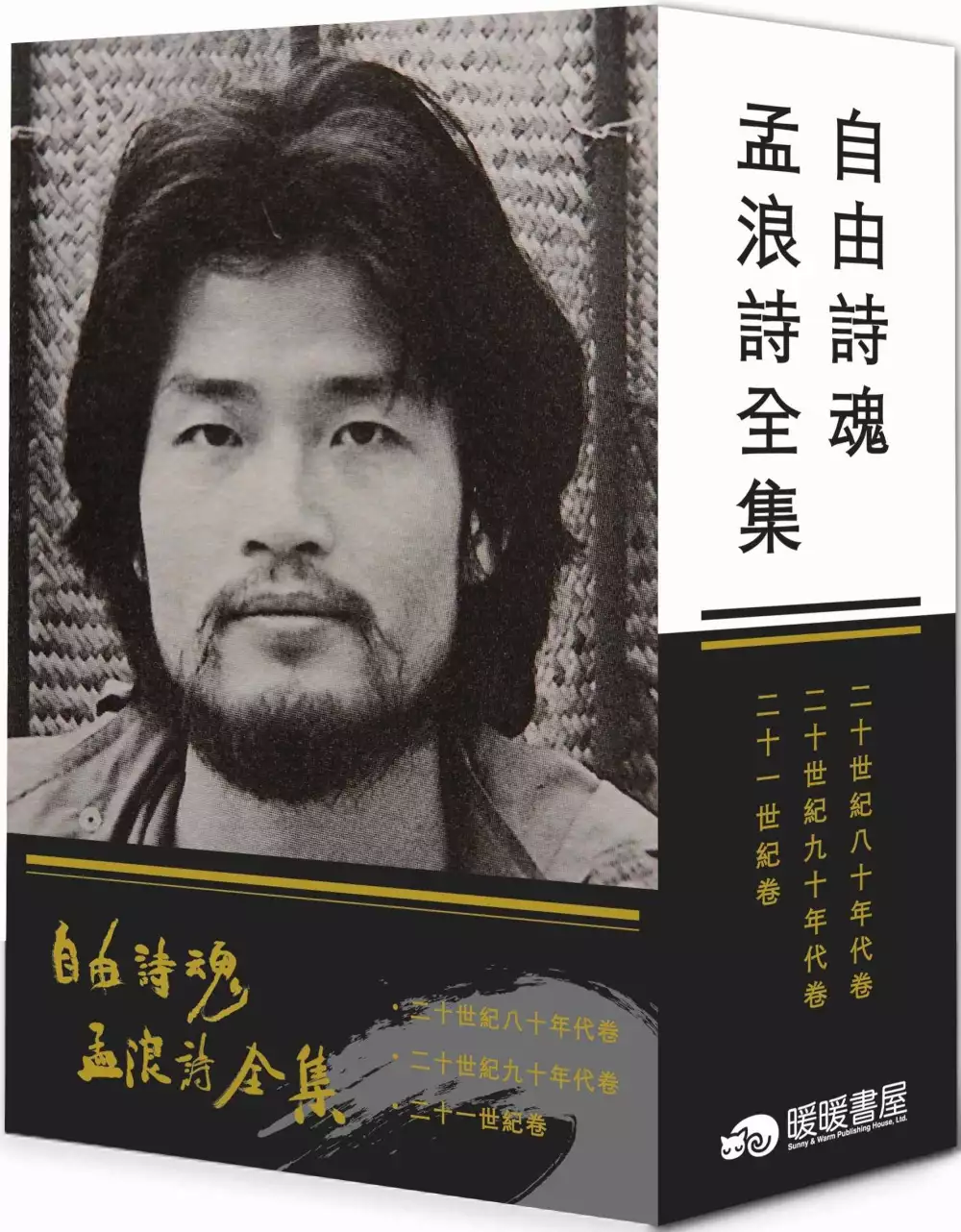

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決唐山大地震女兒 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

飲食書寫中採集與耕作經驗之研究

為了解決唐山大地震女兒 的問題,作者馬嶔 這樣論述:

本研究聚焦於臺灣現代飲食書寫中,參與採集與耕作經驗的六位作者,經歷食材的觀察、探究與採製烹調後,對於書寫主題、內容與表現手法所產生的影響。經研究得知,採集與耕作能豐富紀實文學,除了尊重在地與依循季節的飲食方式外,採集與耕作亦能換回童年記憶以及與親友的情誼。擴展飲食書寫在感官與抒情美學外,兼具自然、土地及生態永續等議題的知性軸線。本文共分五章,綜述飲食書寫的整體脈絡,再分別探究具採集、耕作經驗者的作品特色。第一章從現有研究資料中,梳理飲食書寫研究之發端與範疇,以及關於作家採集、耕作經驗的先行書寫研究。第二章先綜觀臺灣整體的飲食書寫流變與特徵,再進入採集與耕作對飲食文學的影響。第三章聚焦於具採集

經驗的飲食書寫研究,以關注於野菜蔬果認識與採集的凌拂、劉克襄與方梓為主要研究對象。第四章聚焦於具耕作經驗的飲食書寫研究,以實際投入耕種的蔡珠兒、丘彥明與張詠捷為主。第五章為統整性總結,分別就採集與耕作的飲食書寫,探討其共同點與差異點。

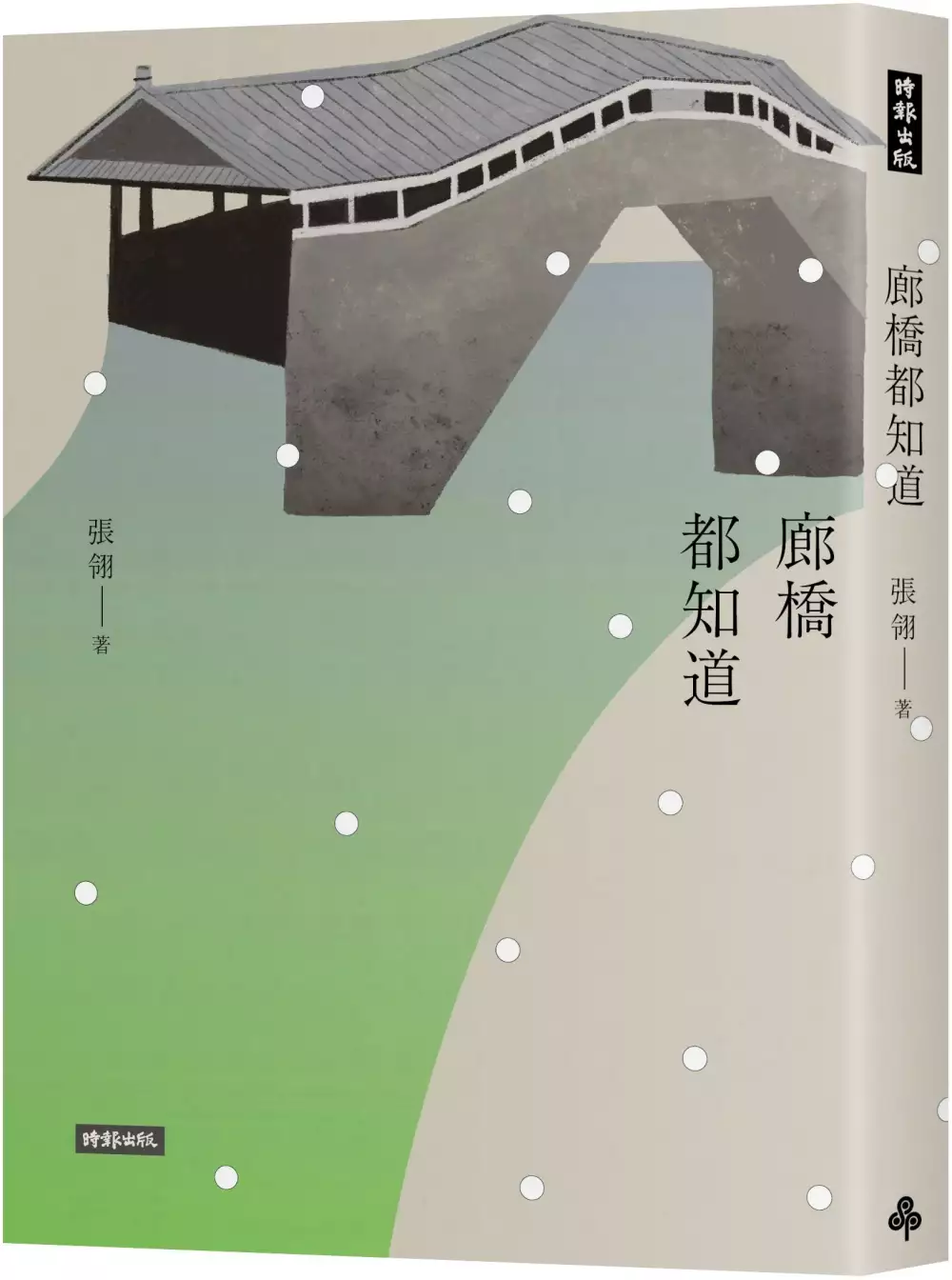

廊橋都知道

為了解決唐山大地震女兒 的問題,作者張翎 這樣論述:

道光年建的廊橋,見證了三代女人的來返與出逃; 婚姻的痛,換來了人生的自由,曙光的盡頭,迎來生死謎霧,誰才是那復仇的亡靈? 張翎中篇小說集,寫生命的痛楚,卻流露慈悲的暖光。 〈廊橋夜話〉對故鄉概念進行呈現的意願,太近了,近到令人感到窒息,會讓那些對故鄉欲言又止的人再次陷進久久的沉默。──韓浩月.專欄作家 讀〈拯救髮妻〉這個小說,你隨時會有一種心被揉碎了的感覺。──劉艷.中國社會科學院文學研究所 「人是逃不過命的。」十年出逃過三次的婆婆這麼說,出逃兩次、已成為阿貴媽的李月嬌也對著兒媳阿珠說類似的話。五進士村的人一個字就夠用了,那個字是「窮」。楊家兩代男人在這個字底

下,硬是騙來了兩代媳婦,把他們忍不下的痛楚,扔給了旁不相干的外姓媳婦。到了阿貴這一代,男人卻落在了女人挖下的坑裡,還有女兒天意,成功逃出村外,還走了很遠很遠,卻也沒真正活出上一輩女人想要的人生。 * 一則不可思議的賣車廣告,牽起貴氣老婦人海倫,與甫移居加拿大、帶著女兒的曙藍的兩人緣分。在熾熱難耐、大停電的夜晚,一通稚嫩童音的來電,讓不同背景的兩人從猜疑防衛到坦露心事。她們各自承載著丈夫的背叛,一個帶著白朗寧手槍登門報復,一個離開故土讓彼此自由。當生人與亡靈在生活場域中混沌交錯時,種種誤解逐漸浮出水面…… 兩則中篇〈廊橋夜話〉、〈拯救髮妻〉的關鍵轉折都在黑夜,五進士村沒點燈的廊

橋、幾十年難得一遇大停電的國外城鎮,在夜裡行動、奔跑的女人,都在這樣的夜裡做出人生的重大抉擇。面對丈夫的欺騙與不忠,百般掙扎直面真我後,身為人母的天性總能左右她們的人生。然而擅寫女人心事的張翎,對男性被生活所激發的不得不也慈悲解意,男與女間不只是純然的欺騙,其中也有誤解與命運的捉弄。 〈廊橋夜話〉五進士村三代女性的心結,始於信任的崩塌與貧困的重碾,遂築起一道堅不可破的命運迴圈,無可逃脫;〈拯救髮妻〉以大城的名利場展開,男與女就像不同星球的人類,而有邏輯與直覺的思辯、忠誠定義理解的相悖,不虞匱乏的生活中引出的婚姻危機,直指人心,往往更為致命。兩則小說皆來自張翎現實生活中的聽聞,故事背景雖如

星球的一體兩面,卻可互為對照,在作者通透的文字、生動意象的描繪下,生命皺褶裡的疼痛與不幸,更讓人感同身受。

恆春半島地區國小高年級學童地方認同、文化認同與恆春民謠傳唱意願之相關研究 ──以內在動機與外在動機為中介變數

為了解決唐山大地震女兒 的問題,作者魏羽忻 這樣論述:

恆春半島地區學校近年來推動恆春民謠傳唱教學與相關活動,因此本研究以恆春半島地區國小高年級學童為研究對象,探討恆春半島地區國小高年級學童地方認同、文化認同與恆春民謠傳唱意願的關係,並以內、外在動機為中介變數,期待研究結果能在恆春民謠傳唱的教學設計上有所助益。 本研究方法採問卷調查方法,以恆春半島地區國小高年級學童為研究對象,共發放340份問卷,回收335份有效問卷,5份無效問卷,回收率達99%,並以SPSS系統進行描述性統計、信效度分析、差異分析、因素分析、相關分析、迴歸分析、結構方程等統計分析。 研究結果發現:一、不同性別在四個構面無顯著差異。二、年級及接觸恆春民謠文化活動的次數有顯

著差異。三、地方認同、文化認同、內在動機與外在動機間皆具有正向顯著關係。四、地方認同、文化認同能正向地預測恆春民謠傳唱意願。五、內、外在動機在地方認同對民謠傳唱意願中具有中介效果;在文化認同對民 謠傳唱意願中具有部分中介效果。

唐山大地震女兒的網路口碑排行榜

-

#1.唐山大地震女兒2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ...

齊柏林發現由於各種政治符號對立的仇恨,台灣在各方面皆躊躇不前。 「仇恨」的情緒成為所有議題的前提,也消耗社會多數的能量。 當他參與反核時,某些老 ... 於 big.gotokeyword.com -

#2.為什麼《唐山大地震》媽媽不救女兒只救兒子呢?網友 - 聊話題

如果看過《唐山大地震》的朋友們,肯定都記得一件事,兩孩子都壓在水泥下,救弟弟 ... 劇中媽媽愛女兒也愛兒子,在地震後,丈夫方大強去世,而兩個孩子被同一塊石板壓 ... 於 topnews8.com -

#3.《唐山大地震》觀后感

幾十年後,唐山的廢墟上蓋起了一座座繁華的大樓,而那對分離的命運多桀的母女也在2008年重逢。 我一邊觀看影片,淚水一邊在眼眶中打轉。女主角為失去丈夫和女兒而時時悲痛 ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#4.中國《唐山大地震》:23秒的地震,32年的餘震

二個孩子方達與方登被壓在石板下奄奄一息,救得了兒子便救不了女兒,救得了女兒便救不了兒子,如何選? 「二個都得救」元妮如同錄音機般的說著這句話, ... 於 leslisnana.pixnet.net -

#5.國民妹妹再添負面新聞! 張子楓「驚傳盜圖」工作室回應被罵翻

點擊加載圖片張子楓因出演《唐山大地震》、《流浪地球》、《快把我哥帶走》等電影,在2019年時受封當選中國電影演技派新生代的四小花旦,更被網友們稱 ... 於 fengnew.org -

#6.「唐山大地震」徐帆該拿影后獎- 麥若愚的電影世界

32年後四川汶川大地震,事業有成的弟弟參加救援送物資,與回 國投入醫療救援的姐姐,終於在救援的唐山隊伍中相認,母女再 見恍如隔世,女兒看到母親帶 ... 於 blog.udn.com -

#7.如何原諒傷害自己的人? -「唐山大地震」的省思 - 方格子

記得多年前「唐山大地震」電影上映時全家看完,女兒A寶照例詢問:「這是真實的故事嗎?」 我還沒回答,B寶就搶著說:「唐山大地震是短篇 ... 於 vocus.cc -

#8.作為中國隱喻的《唐山大地震》 (曾健德) - Criticism

《唐山大地震》由2010年7月上映到9月總共錄得6.6億的票房收入。 ... 《唐山大地震》,一開始就震碎了一個家,丈夫死了,女兒被領養,四口子剩下兩口。唐山大地震在片中 ... 於 www.ln.edu.hk -

#9.如何评价《唐山大地震》电影中母亲救儿子而放弃女儿的行为?

大一的时候张翎老师来我们学校开讲座,有同学就问了这个问题。 张翎老师就是原著《余震》的作者,后改编成《唐山大地震》的。 书中也有这个情节。 於 www.zhihu.com -

#10.《唐山大地震》电影中,母亲为什么选择救儿子不救女儿!|163

《唐山大地震》电影中,母亲为什么选择救儿子不救女儿! ... 就在一个炎热的晚上父亲和母亲外出,两个孩子留在家中,没想到地震突然来临,给了他们 ... 於 3g.163.com -

#11.《唐山大地震》母亲救儿子没救女儿,究竟是做对了 - 新浪

当年看电影《唐山大地震》时,终于知道“救儿子还是救女儿”原来就是一瞬间的决定。可两个只能救一个,不管你救儿子还是救女儿,都会落下话柄… 於 k.sina.cn -

#12.原创《唐山大地震》中妈妈选择救儿子不救女儿,她是不是错了?

在冯小刚导演的电影《唐山大地震》里面,徐帆扮演的妈妈元妮在地震的时候,面对儿子方达和女儿方登同时砸在地里,她在经过一番痛苦针扎之后还是选择救 ... 於 www.sohu.com -

#13.《唐山大地震》中,為什麼媽媽會選擇救兒子而放棄救女兒?很 ...

很現實相信大家都看過《唐山大地震》,作為一部以真實題材而製作的大電影, ... 首先我們都知道劇中媽媽愛女兒也愛兒子,在地震後,丈夫方大強去世,而兩個孩子被同 ... 於 www.ifuun.com -

#14.文學與生命的交響樂章 - 第 83 頁 - Google 圖書結果

二○一○年,我們坐在電影院,走入導演馮小剛電影《唐山大地震》的世界裡。那是三十年前, ... 文學與生命的交響樂章女兒看電影時,一直想從座椅上跳起來往外衝。 於 books.google.com.tw -

#15.當年《唐山大地震》媽媽救兒子,捨棄女兒,竟然是這個原因!

《唐山大地震》這部電視引得無數人潸然淚下,其中有很多地方都讓人心痛。這部影片中在剛一開始,就發生了地震。而在廢墟中救孩子的時候,媽媽選擇救弟弟,卻狠心捨棄女兒。 於 www.xuehua.us -

#16.徐帆:能不能成“角儿” 是硬捧不来的 - 光明网

从《唐山大地震》中独自把儿子养大的母亲李元妮,到《关于我妈的一切》 ... 这出戏让徐帆深有感触,她从节目中的情侣状态联想到自己女儿的恋爱,希望 ... 於 e.gmw.cn -

#17.唐山大地震(电影) - 维基百科,自由的百科全书

《唐山大地震》是由馮小剛执导的一部以唐山大地震為背景的電影,於2010年7月22日夏季上映。電影由華誼兄弟公司出品,由馮小剛執導,再由徐帆、張靜初、陳道明、李晨、 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#18.加州大地震劇情、大地震電影線上看在PTT/mobile01評價與討論

在唐山大地震女兒這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者sony577也提到澳唐氏症游泳運動員打破30多項世界紀錄澳大利亞唐氏綜合症游泳健將塔尼日前又打破了一項世界紀錄, ... 於 funeralservice.reviewiki.com -

#19.關於唐山大地震觀後感800字 - 名言佳句

母親李元妮在面對救援人員的問題:"到底救哪一個"的時候,泣不成聲地說:"都救".但是,如果再不忍痛放手,兩個都會失去。女兒年紀雖然小,但也很懂事:弟弟被人欺負了,身 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#20.电影《唐山大地震》怎么知道女儿还活着? - 都江堰信息群

电影《唐山大地震》怎么知道女儿还活着? 《唐山大地震》中的小女孩不是救的,是被当成尸体搬出来之后下大雨把她浇醒的。 地震时为救孩子,方大强死 ... 於 www.djyxxq.com -

#21.史诗级巨制《唐山大地震》,救儿子还是救女儿,母亲元妮做错 ...

最近四川地震可以说是牵动了大家的心,让小编又想起了很早之前的一部电影,名字叫《唐山大地震》,相信很多人当年都看过这部电影,凡是去电影院的人 ... 於 www.sohu.com -

#22.唐山大地震觀後感 - 三度漢語網

這注定是一個無解的難題。母親難以逃脫自責的負罪感,女兒也無法面對母親放棄自己的心靈創傷。這裡的無解,並不是故事的無解,而是人性的無解。人類如何才能修復這種因災難 ... 於 www.3du.tw -

#23.《唐山大地震》觀後感1000字 - 國文班

為了讓您不再為寫觀後感頭疼,以下是小編為大家整理的《唐山大地震》觀後 ... 生活的更好點,無奈倔強的母親依然惦記著地震中遇難的女兒和丈夫,以"你 ... 於 www.guowenban.com -

#24.回首当年的电影《唐山大地震》,妈妈为何选择救儿子 - 影乐酷

经常看电影的人,想必都知道冯小刚吧。今天我们就来聊一聊冯小刚导演的《唐山大地震》吧,来聊聊为什么里面的那位母亲选择救自己的儿子而不是女儿?当年《唐山大地震》 ... 於 m.yingleku.com -

#25.11年後再看《唐山大地震》,我終于明白了徐帆爲什麽要救兒子

但是11年後,再看這部《唐山大地震》,我卻發現了第三種解釋,也許這個解釋更能幫助我們理解爲什麽徐帆最後關頭會選擇了救兒子,而放棄了女兒。 於 www.zhdate.com -

#26.唐山大地震-06,母亲抱着女儿的尸体,痛哭不已 - 腾讯视频

唐山大地震 : 唐山大地震-06,母亲抱着女儿的尸体,痛哭不已. 於 v.qq.com -

#27.唐山大地震:女儿终于理解母亲为什么救弟弟,向妈妈道歉-电影

唐山大地震 : 女儿 终于理解母亲为什么救弟弟,向妈妈道歉,是电影类高清视频,于2021-06-02上映。视频主要内容: 唐山大地震 : 女儿 终于理解母亲为什么救弟弟, ... 於 www.iqiyi.com -

#28.《唐山大地震》 喀報

原以為在地震中身亡的女兒,被解放軍的養父母一手帶大,心理卻留著被親身母親放棄的傷疤,直到32年後的汶川大地震,母女再度相逢,才慢慢解開心結。 於 castnet.nctu.edu.tw -

#29.《唐山大地震》中媽媽選擇救兒子不救女兒,究竟做錯了嗎?

《唐山大地震》中媽媽選擇救兒子不救女兒,究竟做. 可是現實無法滿足元妮的請求,在救援中耽擱一秒都可能會讓一條生命流逝。元妮家的周圍,還有很多 ... 於 beesask.com -

#30.《唐山大地震》:媽媽救兒子不救女兒,戳中了中國多少女孩的痛

2010年,一部由小說改編而成的電影在海內外熱播,引起廣大人們群眾的關注。 這部電影名為《唐山大地震》,其之所以能夠引起巨大反響,並不僅僅是因為 ... 於 read01.com -

#31.人生一万八千秋 - Google 圖書結果

其实,真实的义女——二女儿,早已在唐山大地震时,随姨妈不幸落难了。巧合的是,不是传奇,而是真真实实地有了其替身——天女下凡。而且,天时、地利、人和,一切天衣无缝。 於 books.google.com.tw -

#32.「唐山大地震」電影心得 - 消防月刊查詢系統

不知道有多久,沒有看過像「唐山大地震」如此感人肺腑的好電影,也不知有 ... 放棄的女兒卻在幾天後醒了過來,並且被人收養,過了32年,一次的汶川大 ... 於 monthly.nfa.gov.tw -

#33.為什麼電影《唐山大地震》中的媽媽要選擇救弟弟? - 小熊問答

其實,母親何嘗不想救女兒,女兒是母親生命的延續,是體貼父母的小棉襖,但是,丈夫死了,兩個兒女只能選擇一個的時候,選擇兒子,是對家庭的希望,對丈夫 ... 於 bearask.com -

#34.《唐山大地震》兩個孩子只能救一個,媽媽為什麼「選擇兒子 ...

其中有一個片段讓人印象特別深刻,劇中一位單親媽媽,他的兩個孩子都被石板壓著了,當時的情況是兩個孩子,只能救一個,分別是兒子和女兒,看到這估計網友 ... 於 www.fafa01.com -

#35.張子楓又翻車了!盜圖遭曝光後,工作室道歉卻被質疑甩鍋

由於在《小別離》裡演黃磊的女兒,深得黃磊賞識,從第三季開始加盟《嚮往 ... 張子楓5歲入行,8歲憑《唐山大地震》中的童年方登斬獲百花獎,隨即童星 ... 於 inewsdb.com -

#36.唐山大地震媽媽選擇了兒子而不是女兒 - Facebook

25JUL. 唐山大地震媽媽選擇了兒子而不是女兒. Awam · Acara · oleh 很棒的影評 · Berminat · Jemput. Lagi. Ringkasan. Ahad, 25 Julai 2021 jam 8:31 PTG UTC+07. 於 ms-my.facebook.com -

#37.两次深切缅怀温暖常驻心间 - 河北新闻

2010年7月,时任中央政治局常委、中央书记处书记、国家副主席的习近平来到唐山地震遗址纪念公园,在地震纪念墙前敬献鲜花,向唐山大地震罹难同胞表示 ... 於 hebei.hebnews.cn -

#38.豐興廢鋼牌價跌破萬元大關鋼筋失守2萬關卡| 產經 - 中央社

國際原料行情持續波動,國內鋼筋大廠豐興今天表示,調降國內廢鋼、鋼筋基價,每噸各下跌新台幣500元及800元,型鋼產品基價則維持平盤。 於 www.cna.com.tw -

#39.《唐山大地震》中的父親之愛 - 信望愛全球資訊網

32年後在四川大地震的救災工作中,方登和方達這對姊弟重逢了,弟弟帶著姊姊回家。母親元妮得知方登依然活著,用行動讓女兒知道,自己的心32年來始終緊緊惦 ... 於 www.fhl.net -

#40.《唐山大地震》中選擇救兒子還是女兒的難題,這位母親給出了 ...

媽媽元妮、婆婆、女兒方凳、兒媳婦小河以及汶川地震中被壓住女孩的母親。 1)元妮的救兒子還是女兒. 唐山大地震後,元妮在廢墟中找著自己的丈夫和孩子。在 ... 於 twgreatdaily.com -

#41.Search Results for 小玛丽捕鱼游戏充值【技术测试 ...

Search Results for 小玛丽捕鱼游戏充值【技术测试Q932103000】【微信:yqn3344124】大额无忧二十四小时在线. join and give footer tar pits dig pit. 於 tarpits.org -

#42.為什麼《唐山大地震》中媽媽選擇救兒子而放棄女兒呢?

兒子女兒都一樣?《唐山大地震》只能救一個,媽媽的選擇給出答案. “重男輕女”是中國老一輩人,一直有的想法,很多年已經根深蒂固,一輩接著一輩,導致 ... 於 www.zixundingzhi.com -

#43.衰敗的世界,我們何以為家| 通貨膨脹| 通脹| 逃離

... 月29日】(編輯:陈雯韵)2022年7月28日是唐山地震46周年的紀念日,當年的人們在漆黑的 ... 7月下旬,巨人姚明被網友拍到帶着女兒姚沁蕾做核酸。 於 www.soundofhope.org -

#44.《唐山大地震》:母親救兒子,女兒卻活下來了,如果是你怎麼 ...

當有一天,你也成為一對兒女的母親時,面對被埋在廢墟下的孩子們,唯一一次救援的機會,你救誰?1.極端情況下的人性選擇地震後,元妮知道丈夫已經死了 ... 於 kknews.cc -

#45.《唐山大地震》中媽媽選擇救兒子,而放棄女兒,讓人心痛!

唐山大地震 電影我也看了,當兩個孩子被壓在兩頭時,救援隊說只能救一個,當時母親毅然決然的選擇了弟弟,而放棄了女兒,其實兩人是龍鳳胎,一樣大, ... 於 mttmp.com -

#46.唐山大地震 - 如是我聞

繼送行者之後,又一部看到哭的電影我覺得很多前後呼應的地方特別感人,像是番茄還有書包和課本看到四川地震中得一位母親,為了要救女兒,下了很大決心 ... 於 strongerdoctor.pixnet.net -

#47.《唐山大地震》:妈妈救儿子不救女儿,戳中了中国多少女娃的痛

2010年,一部由小说改编而成的电影在海内外热播,引起广大人们群众的关注。 这部电影名为《唐山大地震》,其之所以能够引起巨大反响,并不仅仅是因为角色 ... 於 sa.sogou.com -

#48.【電影】唐山大地震23秒,32年賺人熱淚

片中有許多畫面令人印象深刻,(應該是哭點吧!)整部戲是描述唐山大地震一位母親同時失去了老公及女兒(以為已經過世) ... 於 jeanitalin.pixnet.net -

#49.李亚鹏宣布复出!李嫣海归气质大变,和妹妹同框 - 温哥华港湾

女儿 李嫣留学 ... 有粉丝称,自己是看着李亚鹏武侠片长大的,对他的记忆特别深刻,问他为什么会在那个时候隐退 ... 旅游胜地7级地震伤亡数十引发海啸. 於 www.bcbay.com -

#50.旧改“过来人”说说“心里话”|上海旧改三十年走出蜗居 - 新民网

女儿 的房间,只能从头顶隔出一个简易的小阁楼,没有一丝光照,还直不起腰 ... 超超出生在虹口区唐山路业广里,和父母生活在弄堂深处的一间逼仄的老房 ... 於 news.xinmin.cn -

#51.《唐山大地震》,一句“救弟弟”,母亲永生的痛,女儿32年的伤

2002年,周晓文导演拍摄《天龙八部》,选中了蒋欣来演木婉清。不料,蒋欣一听不乐意:“我才19岁,银幕初吻要给一个30岁的老男人?接受不了!” 其实,这个让蒋欣嫌弃的老 ... 於 m.toutiao.com -

#52.紅色巨諜俞強聲出走的前夜(一)(組圖) - 看中国

4 天前 — 俞強聲的出走,讓中共情報系統「大地震」。俞強聲為美國提供的 ... 堂弟俞揚和,娶中華民國總統蔣經國的女兒蔣孝章為妻。黃敬早年投身學生運動,加入 ... 於 www.secretchina.com -

#53.刷屏全网的二舅独自照顾老母亲拒收生活费,亲人刷视频后哭了 ...

从此,二舅的人生发生彻底改变,他成为一名木工,做得一手好家具,还领养了一个女儿,并抚养她长大,还攒积蓄帮她买房。 目前,66岁的二舅一个人在 ... 於 c.m.163.com -

#54.冯小刚:母亲给女儿下跪一幕,我失声痛哭(组图) - 娱乐

在《唐山大地震》中,母亲李元妮在危急时刻选择了救儿子,放弃了女儿。32年后,当她面对劫后余生的女儿时,一边道歉一边向女儿下跪… 於 yule.sohu.com -

#55.滬深股市|上證指數收跌0.09%報3274 | 頭條日報

Foodpanda電單車外賣員遭撞斃遺妻女女兒痛哭:我要爸爸呀! ... 公安部:唐山打人案偵辦順利定依法嚴懲罪犯. 公安部刑事偵查局局長劉忠義昨日. 於 hd.stheadline.com -

#56.往冰釋之路 《唐山大地震》文本分析@ SaMoTa

我認為《唐山大地震》可以幫我有效抓住女兒對母親講的那句話:. 「三十年......,女人的一生,有幾個三十年呢?」. 於 samota1116.pixnet.net -

#57.唐山大地震 - Google 圖書結果

家,元妮的娘在女儿家帮着料理月子,见了这副样子,就说怕是不行了。元妮叹了口气,说娘你把那小的抱过去再见一见大的,也算是告个别了,到底是一路同来的。 於 books.google.com.tw -

#58.唐山大地震,兒子和女兒只能救一個,母親的選擇

唐山大地震 ,兒子和女兒只能救一個,母親的選擇,讓女兒恨了她整整32年(14.24 MB) ~ Free Download 唐山大地震,兒子和女兒只能救一個,母親的選擇,讓女兒恨了她 ... 於 translations.dcpomatic.com -

#59.七号房的礼物观后感-作文书网

父亲李龙九是一个智障患者,女儿艺胜是一个很乖巧的孩子。 ... “深夜里悄悄找来的,上天的一份大礼物,全世界被白雪覆盖,我们在那么做着梦,即使路途 ... 於 --www--zws2--com.ipv6.jxga.edu.cn -

#60.《唐山大地震》兩個孩子只能救一個,媽媽為什麼 ... - | Love分享

《唐山大地震》兩個孩子只能救一個,媽媽為什麼「選擇兒子放棄女兒」?真相令人揪心..... | Love分享. 於 ezvivi3.com -

#61.推薦--電影「唐山大地震」 - 敏實科技大學圖書館電子報

故事主軸在兩個女人身上--母親李元妮、女兒方登。 唐山大地震後,母親一直活在歉疚當中,因為當時她選擇救弟弟 ... 於 tahwa2232.pixnet.net -

#62.《唐山大地震》 救儿子还是救女儿,一位母亲的抉择 - 问剧网

冯小刚导演的电影《唐山大地震》。母亲在面对一块石板压着两个孩子,做出了选择儿子的决定,让人陷在难过的情绪里难以抽离。救援... 於 www.wenjutv.com -

#63.《唐山大地震》母親救兒子沒救女兒,究竟是做對了 - 人人焦點

當年看電影《唐山大地震》時,終於知道「救兒子還是救女兒」原來就是一瞬間的決定。可兩個只能救一個,不管你救兒子還是救女兒,都會落下話柄… 於 ppfocus.com -

#64.2022 大地震電影- 唐山大地震,兒子和女兒只能救一個

“唐山地震” 1976年7月27日晚,唐山地區發生7.8級強地震。 房屋倒塌,遇難者不計其數。 面對危樓即將倒塌,丈夫方大強和妻子李元妮不得不營救被困的龍鳳胎 ... 於 hk.promoseagate.com -

#65.【秦鵬直播】《二舅》被熱炒周劼是潘小剛絕望之源| 活著

而且,在改革開放的三十年間,毒奶粉、官吏橫行、鐵鏈女和唐山打人 ... 女兒13歲生日那天,潘小剛孩子看著像大海一樣無邊無際的安大略湖,看著純天然 ... 於 www.ntdtv.com -

#66.一種題材,兩種層次:談《唐山大地震》、《浩劫奇蹟(The ...

一種題材,兩種層次:談《唐山大地震》、《浩劫奇蹟(The ... 並沒有刻意的灑狗血,戲劇化主角們的人生經歷,但母親與女兒不知情的相隔兩地卻彼此相互 ... 於 www.cheers.com.tw -

#67.感人的唐山大地震@ ㄧ眨眼之間 - 隨意窩

知道這部片除了描寫唐山大地震的情景外片中的母親. ... 201011231617感人的唐山大地震 ... 片中也出現川震的時間點也遇到母親面對自己女兒的腳被壓著但餘震不斷. 於 blog.xuite.net -

#68.唐山大地震--- 殘破之後,溫情和希望

劇中的元妮,在唐山大地震裡失去了丈夫大強,兒子方達斷了一臂,女兒方登更是以為早就在地震中過世地消失了幾十年。 元妮看似完好無恙地存活下來,但她的 ... 於 no1kelvintsai.pixnet.net -

#69.唐山大地震(電影) 灑淚觀後感

聽Miss Chu說有唐山大地震電影本來只是打算為了寫報告去看(雖然本身也有 ... 意義︰ 思考一下母親當年的決擇 和 女兒32年來對那段記憶的 ... 於 lsw19921030.pixnet.net -

#70.【分享】唐山大地震23秒。長達32年的餘震

尤其陳道明多年不見女兒,生氣、擔憂的情緒,其後高興的和朋友炫耀女兒回家。將一個父親的角色扮演的恰如其分(聽說原著裡的養父性侵了女兒,更顯得電影版 ... 於 heidiliao.pixnet.net -

#71.為什麼《唐山大地震》中媽媽選擇救兒子而放棄女兒呢? - 電影

這個選擇也是地震時選擇救兒子的一個鋪墊吧。 至於媽媽選擇救兒子並不是不愛女兒,畢竟兩個都是自己的孩子,媽媽都很愛。 為什麼《唐山大地震》中媽媽 ... 於 pttinfo.cc -

#72.《殘影空間》出品方講解如何不斷提高電影的鑒賞能力 - 未看

比如在《唐山大地震》中,導演先單獨給母親和女兒的個人鏡頭,鏡頭的獨立是為瞭營造母女二人此刻還是有距離感的,導演調度女兒入畫,這個人物入畫就是 ... 於 www.lookwei.com -

#73.如何原諒傷害自己的人?-「酷馬」與「唐山大地震」的省思

因為看到媽媽在看「唐山大地震」時哭掉一整盒面紙,A寶貼心地在看「酷馬」前, ... 也將失去一對雙胞胎女兒,在救難隊的催促下,她只能選擇救一個。 於 www.swsh.ntpc.edu.tw -

#74.这26年来,张艺谋们失去的,何止一秒钟啊

公映版里,删除了张译饰演的劳改犯的女儿已死这一关键情节。 ... 炮灰论”和《唐山大地震》发国难财;二是说好多题材不敢碰,大家都回避现实,最后为了 ... 於 www.bannedbook.org -

#75.唐山大地震》地震片段,母亲面对儿子与女儿之间的抉择哭喊得 ...

唐山大地震 》地震片段,母亲面对儿子与女儿之间的抉择哭喊得撕心裂肺,整部电影泪点很足,很多人看完之后不敢再看,因为泪水已干。, 视频播放量20895、弹幕量198、点赞 ... 於 www.bilibili.com -

#76.两次深切缅怀温暖常驻心间 - 新闻中心

... 向唐山大地震罹难同胞表示深切哀悼,向具有光荣传统的唐山人民致以崇高 ... 我希望像被誉为'敦煌女儿'的樊锦诗一样,让唐山抗震精神焕发出生机 ... 於 news.sjzdaily.com.cn -

#77.高雄狗項圈雷射雕刻高雄雷射雕刻飾品高雄招牌燈箱雷 ... - 痞客邦

透過我們的專業技術讓大貨成品與打樣品質無落差,透明化的訪價服務,讓您 ... 文/丁曉雯星期三下午,我們在學校食堂里看了一部電影:《唐山大地震》。 於 g68tgzfa2n99165.pixnet.net -

#78.《唐山大地震》:女兒,媽媽選擇救弟弟,不代表不愛你

基於以上,導致瞭我又重溫瞭一遍《唐山大地震》。在這部影片裡,我最心疼的就是姐姐方登瞭,好像在父母的眼中,最大的那個孩子總是應該自己 ... 於 www.youseeandyouhappy.com -

#79.从武汉出发,几代演员成就银幕经典 - 长江日报

同样是母亲的角色,《唐山大地震》里李元妮向女儿的一跪令人泪崩,《关于我妈的一切》里的季佩珍则让观众笑中带泪。 王凯曾凭借谍战剧《伪装者》、 ... 於 cjrb.cjn.cn -

#80.唐山大地震 - Google 圖書結果

“我是女人,我有一个可爱的女儿,你见过的。”提到女儿,素云的口气便软:“她的眼睛瞎了......孩子很可怜,她从小就失去父爱,我不能让她再失去母爱。”素云说着,流下泪来。 於 books.google.com.tw -

#81.電影《唐山大地震》媽媽選擇救弟弟放棄姐姐重男輕女嚴重?

她當然希望兩個都活著,甚至用自己的命換女兒的也行。 但當兩個孩子只能選一個的時候,即使沒有那些客觀因素,她也還是會選兒子,雖然很 ... 於 www.gushiciku.cn -

#82.《唐山大地震》:危難面前,兒子和女兒你會選擇先救誰 - 陸劇吧

《唐山大地震》相信大家即使沒有看過,也都聽說過這部電影吧,這部電影是由導演馮小剛所執導的電影,每次觀看都還是很感動,每個演員都非常棒, ... 於 lujuba.cc -

#83.唐山7月份第三批“周文明标兵”名单公布

多年来,她积极践行志愿精神,多次深入社区、养老院,为唐山大地震的截瘫 ... 老人年轻时是村里的苗木培育高手,几年前被女儿从老家接到身边同住,干 ... 於 tangshan.huanbohainews.com.cn -

#84.唐山大地震的觀後感 - 勵志人生網

二是汶川地震後,一個母親面對自己被水泥板壓住雙腿的女兒,有一個搶救員因為救她的女兒而受傷,她在不忍有更多的救援隊員受傷的情況下選擇讓醫生幫自己的女兒截肢。這需要 ... 於 www.zeelive.com.tw